Banyak saponin yang mempunyai satuan gula sampai lima dan komponen yang umum ialah asam glukuronat (Harborne 1987). Pembentukan busa yang mantap sewaktu mengekstraksi tumbuhan atau memekatkan ekstrak tumbuhan merupakan bukti terpercaya akan adanaya saponin. Saponin jauh lebih polar daripada sapogenin karena ikatan glikosidanya (Harborne 1987).

2.7 Serat Pangan (Dietary Fibre)

Dietary fibre merupakan komponen dari jaringan tanaman yang tahan terhadap proses hidrolisis dalam lambung dan usus kecil (Van Der Kamp 2004). Serat-serat tersebut banyak berasal dari dinding sel berbagai sayuran dan buah-buahan. Secara kimia dinding sel tersebut terdiri dari beberapa jenis karbohidrat yaitu selulosa, hemiselulosa, pektin dan nonkarbohidrat misalnya polimer lignin, beberapa gumi dan mucilage. Dietary fibre pada umumnya merupakan karbohidrat atau polisakarida. Berbagai jenis makanan pada umumnya mengandung dietary fibre (Winarno 2008). Istilah serat pangan berbeda dengan serat kasar yang biasa digunakan dalam analisis proksimat bahan pangan. Serat kasar adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang biasa digunakan untuk menentukan kadar serat kasar (asam sulfat dan natrium hidroksida), sedangkan serat pangan adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan (Muchtadi 1989).

Serat pangan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu serat pangan tak larut (unsoluble dietary fibre) dan serat pangan larut (soluble dietary fibre). Serat pangan tidak larut contohnya selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang ditemukan pada serealia, kacang-kacangan dan sayuran. Serat pangan larut contohnya gum, pektin dan musilage (Muchtadi 2001).

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan Mei 2011. Sampel lamun (Enhalus acoroides) diambil dari kawasan Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Proses preparasi sampel dilakukan di Laboratorium Karakteristik Bahan Baku. Analisis kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, kadar tidak larut asam dan proses ekstraksi dilakukan di Laboratorium Biokimia Hasil Perairan, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Uji serat pangan dilakukan di Laboratorium Biokimia Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Uji total fenol dan uji fitokimia dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Uji aktivitas antioksidan dilakukan di Laboratorium Uji Biofarmaka, Institut Pertanian Bogor. 3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan terdiri dari bahan utama dan bahan pembantu. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lamun Enhalus acoroides. Bahan pembantu yang digunakan untuk analisis proksimat antara lain air, aquades, pelarut lemak (n-heksana), kjeltab jenis selenium, larutan H2SO4 pekat, NaOH 40%, H3BO3 2%, bromcherosol green-methyl red berwarna merah muda, HCl 0,1 N, HgO, H2O2 dan AgNO3. Bahan-bahan untuk uji serat pangan (dietary fibre) adalah etanol, akuades, aseton, buffer phospat, NaH2PO4 anhidrat, enzim thermamyl, HCl, pepsin, NaOH, dan pankreatin. Bahan-bahan yang digunakan untuk ekstraksi adalah metanol, etil asetat dan n-heksana. Bahan yang digunakan

untuk uji aktivitas antioksidan meliputi ekstrak kasar metanol, etil asetat, n-heksana, kristal 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) dan antioksidan sintetik

BHT (Butylated Hydroxytoluena) sebagai pembanding. Bahan-bahan untuk uji total fenol adalah etanol, akuades, Na2CO3 5%, reagen Folin-Ciocalteau 50%, dan asam galat. Bahan-bahan yang digunakan untuk uji fitokimia meliputi pereaksi wagner, pereaksi meyer, pereaksi dragendroff (uji alkaloid), kloroform, anhidrid asetat, asam sulfat pekat (uji steroid), serbuk magnesium, amil alkohol (uji flavonoid), air panas, larutan HCl 2 N (uji saponin) dan etanol 70%, larutan FeCl3 5% (uji fenol hidrokuinon).

Alat-alat yang digunakan untuk analisis proksimat meliputi timbangan digital, pisau, sudip, cawan porselen, aluminium foil, gegep, desikator, oven, kompor listrik, tanur pengabuan, kertas saring whatman 42 bebas abu dan bebas lemak, kapas bebas lemak, labu lemak, kondensator, tabung soxhlet, penangas air, labu kjeldahl, destilator, labu erlenmeyer, buret, pipet volumetrik. Alat-alat yang

digunakan untuk ekstraksi meliputi pipet tetes, corong kaca, botol vial, labu erlenmeyer, kertas saring whatman 42, gelas ukur, gelas piala, magnetic

stirrer dan rotary vacuum evaporator. Alat-alat yang digunakan untuk uji total fenol antara lain timbangan digital, spektrofotometer UV-VIS, tabung reaksi dan vortex. Alat-alat yang digunakan untuk uji fitokimia meliputi tabung reaksi, pipet dan plate tetes. Alat-alat yang digunakan untuk uji aktivitas antioksidan meliputi timbangan digital, tabung reaksi, sudip, pipet mikro, mikrowell plate dan elisa reader.

3.3 Tahapan Penelitian

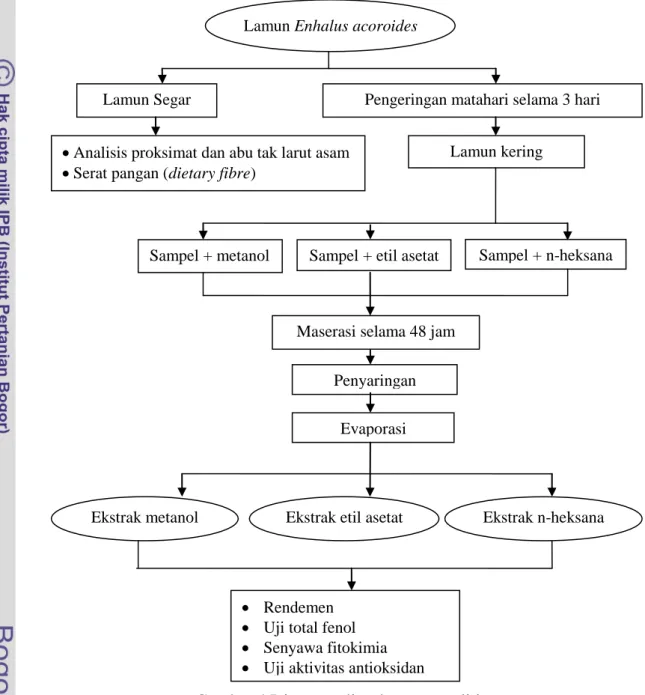

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain tahap pengambilan dan preparasi sampel, analisis proksimat (kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat dan kadar abu) dan kadar abu tak larut asam, tahap pembuatan ekstrak, tahap perhitungan rendemen ekstrak, uji serat pangan (dietary fibre), uji total fenol, uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dan uji fitokimia. Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.

3.3.1 Pengambilan dan preparasi sampel

Pengambilan sampel lamun (Enhalus acoroides) dilakukan di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil lamun jenis Enhalus acoroides dari habitatnya. Lamun jenis Enhalus acoroides tersebut kemudian dimasukan dalam wadah berisi air laut perairan tempat hidupnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup lamun selama proses transportasi ke laboratorium Karakteristik Bahan Baku, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Lamun kemudian dibersihkan dari pasir dan kotoran-kotoran yang menempel dengan menggunakan air laut. Setelah bersih, buah lamun dicuci kembali menggunakan air tawar untuk menghilangkan garam-garam yang

masih menempel pada lamun. Lamun yang sudah dibersihkan kemudian dikeringkan dengan sinar matahari selama tiga hari untuk diuji total fenol, aktivitas antioksidan dan fitokimianya.

Gambar 4 Diagram alir tahapan penelitian

3.3.2. Analisis proksimat (AOAC 2005)

Evaporasi

Rendemen

Uji total fenol

Senyawa fitokimia

Uji aktivitas antioksidan

Pengeringan matahari selama 3 hari

Ekstrak metanol Ekstrak etil asetat Ekstrak n-heksana Lamun Segar

Analisis proksimat dan abu tak larut asam

Serat pangan (dietary fibre)

Lamun kering Lamun Enhalus acoroides

Sampel + metanol Sampel + etil asetat Sampel + n-heksana

Maserasi selama 48 jam

Analisis proksimat merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk memprediksi komposisi kimia suatu bahan, termasuk di dalamnya analisis kadar air, abu, lemak, protein dan abu tak larut asam.

1) Analisis kadar air (SNI 2006)

Analisis kadar air dilakukan mengacu pada SNI 01-2356-2006. Cawan porselen dikeringkan dalam oven selama 30 menit, lalu didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Selanjutnya sampel ditimbang sebanyak 5 g dalam cawan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 100 oC dalam tekanan tidak lebih dari 10 mmHg selama 5 jam atau sampai beratnya konstan. Cawan beserta isinya kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Perhitungan kadar air dapat dilihat sebagai berikut :

Keterangan :

A = berat cawan kosong (g)

B = berat cawan + sampel awal (g) C = berat cawan + sampel kering (g) 2) Analisis kadar abu (AOAC 2005)

Cawan pengabuan dikeringkan di dalam oven selama satu jam pada suhu 105 oC, kemudian didinginkan selama 15 menit di dalam desikator dan ditimbang hingga didapatkan berat yang konstan. Sampel yang telah ditimbang sebanyak 5 g dimasukkan ke dalam cawan pengabuan dan dipijarkan di atas nyala api bunsen hingga tidak berasap lagi. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur pengabuan dengan suhu 600 oC selama 1 jam, kemudian ditimbang hingga didapatkan berat yang konstan. Kadar abu ditentukan dengan rumus:

Keterangan :

A = Berat cawan porselen kosong (g) B = Berat cawan dengan sampel (g)

3) Analisis kadar protein (AOAC 1980)

Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis protein terdiri dari tiga tahap yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi. Pengukuran kadar protein dilakukan dengan metode mikrokjeldahl. Sampel ditimbang sebanyak 1 g, kemudian dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 100 ml, lalu ditambahkan 0,25 g selenium dan 3 ml H2SO4 pekat. Contoh didestruksi pada suhu 410 oC selama kurang lebih 1 jam sampai larutan jernih lalu didinginkan. Setelah dingin, ke dalam labu kjeldahl ditambahkan 50 ml akuades dan 20 ml NaOH 40%, kemudian dilakukan proses destilasi dengan suhu destilator 100 oC. Hasil destilasi ditampung dalam labu Erlenmeyer 125 ml yang berisi campuran 10 ml asam borat (H3BO3) 2% dan 2 tetes indikator bromcherosol green-methyl red yang berwarna merah muda. Setelah volume destilat mencapai 40 ml dan berwarna hijau kebiruan, maka proses destilasi dihentikan. Lalu destilat dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna merah muda. Volume titran dibaca dan dicatat. Larutan blanko dianalisis seperti contoh. Dengan metode ini diperoleh kadar nitrogen total yang dihitung. Kadar protein dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan : Faktor konversi alat = 2,5

Keterangan : Faktor konversi = 6,25 4) Analisis kadar lemak (AOAC 2005)

Contoh seberat 5 g (W1) dimasukkan ke dalam kertas saring pada kedua ujung bungkus ditutup dengan kapas bebas lemak dan selanjutnya dimasukkan ke dalam selongsong lemak, kemudian sampel yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam labu lemak yang sudah ditimbang berat tetapnya (W2) dan disambungkan dengan tabung soxhlet. Selongsong lemak dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor tabung soxhlet dan disiram dengan pelarut lemak (benzena), kemudian dilakukan refluks selama 6 jam. Pelarut lemak yang ada dalam labu lemak didestilasi hingga semua pelarut lemak menguap. Pada saat destilasi pelarut akan tertampung di

labu lemak, selanjutnya labu lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC, setelah itu labu didinginkan dalam desikator sampai beratnya konstan (W3). Perhitungan kadar lemak :

Keterangan :

W1 = Berat sampel (g)

W2 = Berat labu lemak kosong (g) W3 = Berat labu lemak dengan lemak (g)

5) Analisis Abu kadar abu tidak larut asam menurut SNI-01-3836-2000 (BSN 2000)

Abu bekas pengukuran kadar abu total dilarutkan dengan penambahan 25 ml HCl 10%. Larutan tersebut kemudian dipanaskan selama 5 menit dan larutan disaring dengan kertas saring bebas abu. Larutan yang sudah disaring tersebut kemudian dicuci dengan air suling sampai bebas klorida. Kertas saring lalu dikeringkan dengan oven dan setelah kering, kertas saring dimasukkan di dalam cawan porselen yang sudah diketahui berat tetapnya. Cawan porselen yang berisi kertas saring tersebut kemudian dibakar dan diabukan dalam tanur listrik pada suhu 600 ⁰C. Setelah dilakukan pengabuan sampel didinginkan di dalam desikator dan kemudian ditimbang beratnya. Kadar abu tidak larut asam dengan rumus:

3.3.3 Analisis Serat Pangan (dietary fibre) (Asp et al. 1983)

Analisis serat pangan dilakukan mengacu pada metode multi enzim

(Asp et al. 1983). Serat pangan terdiri atas serat pangan larut dan serat pangan tak larut. Analisis serat pangan diawali dengan menghaluskan sampel

kemudian dihomogenkan dan diliofilisasi. Sampel yang akan digunakan adalah sampel dalam keadaan tanpa lemak dan air. Oleh karena itu, dilakukan ekstraksi lemak dan pengeringan. Sampel tanpa lemak dan air ditimbang sebanyak 1 g lalu

ditambahkan 25 ml buffer phospat dan 0,1 ml enzim thermamil. Selanjutnya sampel dipanaskan pada suhu 80 oC selama 15 menit. Setelah dipanaskan, sampel didinginkan dan dilakukan pengaturan pH menjadi 1,5 dengan menggunakan HCl 4N lalu dilakukan penambahan 1 ml suspensi pepsin dan sampel diinkubasi

ke dalam suhu 37 oC selama 2 jam. Selanjutnya dilakukan pengaturan pH menjadi 6,8 dengan menggunakan NaOH 4N. Setelah dilakukan pengaturan

pH, sampel ditambahkan suspensi pankreatin dan diinkubasi dalam suhu 37 oC selama 2 jam kemudian dilakukan pengaturan pH kembali dengan menggunakan HCl 4N hingga diperoleh larutan sampel dengan pH 4,5.

1) Analisis serat pangan tak larut air (IDF)

Analisis serat pangan tak larut air dilakukan dengan menyaring larutan sampel pH 4,5 dengan kertas saring Whatman 40 hingga diperoleh filtrat dan residu. Residu yang diperoleh kemudian dibilas dengan akuades dan dicuci dengan 50 ml etanol 78%. Tahap selanjutnya dilakukan pencucian kembali dengan menggunakan aseton lalu dipanaskan dalam oven dengan suhu 105 oC selama 3 jam. Setelah dioven. sampel didinginkan dan ditimbang kemudian diarangkan dan ditanur dalam suhu 550 oC. Selanjutnya sampel didinginkan dan ditimbang lalu dilakukan perhitungan dengan rumus berikut.

Keterangan :

A = Berat sampel

B = Berat kertas saring kosong

C = Berat kertas saring + residu setelah dioven D = Berat cawan porselen kosong

E = Cawan porselen + abu setelah ditanur 2) Analisis serat pangan larut air (SDF)

Analisis serat pangan larut air dilakukan dengan penambahan 400-500 ml etanol 95% pada filtrat yang diperoleh dari analisis serat pangan tak

larut. Selanjutnya sampel dipanaskan hingga 60 oC dalam waterbath kemudian didiamkan selama 1 jam. Sampel disaring dengan kertas saring Whatman 40 hingga diperoleh residu dan filtrat. Residu yang diperoleh kemudian dibilas dengan akuades dan dicuci dengan 50 ml etanol 78% lalu dicuci kembali dengan

aseton. Tahap selanjutnya sampel dipanaskan dalam oven dengan suhu 105 oC selama 3 jam. Sampel didinginkan dan ditimbang kemudian diarangkan dan ditanur dalam suhu 550 oC. Sampel yang telah dingin selanjutnya ditimbang dan dilakukan perhitungan dengan rumus berikut.

Keterangan :

A = Berat sampel

F = Berat kertas saring kosong

G = Berat kertas saring + residu setelah dioven H = Berat cawan porselen kosong

I = Cawan porselen + abu setelah ditanur 3.3.4 Ekstraksi bahan aktif (Andayani et al. 2008)

Ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan oleh Andayani et al. 2008 yang dimodifikasi. Ekstraksi dilakukan untuk menghasilkan ekstrak kasar lamun dengan menggunakan pelarut. Komponen antioksidan pada lamun diperoleh melalui ekstraksi tunggal dengan menggunakan tiga macam pelarut berdasarkan tingkat kepolarannya yaitu metanol (polar), etil asetat (semipolar) dan n-heksana (nonpolar). Lamun yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender sehingga diperoleh tekstur yang halus.

Ekstraksi bahan aktif dilakukan dengan melarutkan sampel tersebut ke dalam masing-masing pelarut yaitu metanol, etil asetat dan n-heksana dengan perbandingan 1:8. Lamun yang telah dihaluskan kemudian ditimbang sebanyak 25 g dan ditambahkan pelarut sebanyak 200 ml. Setelah itu, sampel dimaserasi yaitu ekstraksi dengan mengaduk sampel dalam pelarut selama 48 jam menggunakan magnetic stirrer pada suhu ruang.

Tahap selanjutnya adalah tahap filtrasi. Tahap filtrasi adalah menyaring sampel hasil ekstraksi dengan menggunakan kertas saring whatman 42. Filtrat yang diperoleh kemudian ditampung ke dalam botol vial. Setelah diperoleh ekstrak hasil penyaringan, pelarut dari setiap ekstrak diuapkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 40oC hingga ekstrak menjadi

pasta. Ekstrak kasar yang diperoleh kemudian dilakukan beberapa uji antara lain, perhitungan rendemen ekstrak, uji total fenol, uji fitokimia dan uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH.

3.3.5 Uji Kandungan Total Fenol (Yangthong et al. 2009)

Kandungan total fenol diukur dengan spektrofotometer menggunakan pereaksi Folin-Ciocelteu. Ekstrak lamun masing-masing sebanyak 5 mg dilarutkan ke dalam 2 ml etanol 96% dalam tabung reaksi. Campuran tersebut ditambahkan 5 ml akuades dan 0,5 ml reagen Folin-Ciocalteu (50% v/v), setelah itu campuran tersebut didiamkan selama 5 menit. Tahap selanjutnya ditambahkan 1 ml larutan natrium karbonat (5% b/v), dihomogenisasi dan diinkubasi pada suhu ruang selama 1 jam dalam kondisi tanpa cahaya. Kandungan total fenol diukur dengan spektrofotometer UV-Visible (UV-Vis) pada panjang gelombang 725 nm. Standar asam galat yang digunakan menggunakan konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70 ppm. Serapan standar tersebut kemudian diukur panjang gelombangnya dan dibuat kurva kalibrasi dari hubungan antara konsentrasi asam galat dengan absorban. Kandungan total fenol lalu diinterpretasikan sebagai milligram ekivalen asam galat (GAE = Galic Acid Equivalent) per 1000 g sampel (mg GAE/1000 g sampel).

3.3.6 Uji fitokimia (Harborne 1987)

Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya komponen-komponen bioaktif yang terdapat pada ekstrak kasar lamun yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi. Uji fitokimia meliputi uji alkaloid, uji steroid, triterpenoid, flavonoid, saponin, fenol hidrokuinon, tanin dan saponin.

1) Alkaloid

Sejumlah sampel dilarutkan dalam beberapa tetes asam sulfat 2 N kemudian diuji dengan tiga pereaksi alkaloid yaitu, pereaksi dragendorff, pereaksi meyer, dan pereaksi wagner. Hasil uji dinyatakan positif bila dengan pereaksi meyer terbentuk endapan putih kekuningan, endapan coklat dengan pereaksi wagner dan endapan merah hingga jingga dengan pereaksi dragendorff.

Pereaksi meyer dibuat dengan cara menambahkan 1 ml HgCl2 dengan 0,5 g KI lalu dilarutkan dan diencerkan dengan akuades menjadi 100 ml dengan

labu takar. Pereaksi ini tidak berwarna. Pereaksi wagner dibuat dengan cara 10 ml akuades dipipet kemudian ditambahkan 2,5 g iodin dan 2 g kalium iodida lalu dilarutkan dan diencerkan dengan akuades menjadi 200 ml dalam labu takar.

Pereaksi ini berwarna coklat. Pereaksi dragendorff dibuat dengan cara 0,8 g bismut subnitrat ditambahkan dengan 10 ml asam asetat dan 40 ml air.

Larutan ini dicampur dengan larutan yang dibuat dari 8 g kalium iodida dalam 20 ml air. Sebelum digunakan, 1 volume campuran ini diencerkan dengan 2,3 volume campuran 20 ml asam asetat glasial dan 100 ml air. Pereaksi ini berwarna jingga.

2) Steroid/triterpenoid

Sejumlah sampel dilarutkan dalam 2 ml kloroform dalam tabung reaksi yang kering. Kemudian ke dalamnya ditambahkan 10 tetes anhidra asetat dan 3 tetes asam sulfat pekat. Terbentuknya larutan berwarna merah untuk pertama kali kemudian berubah menjadi biru dan hijau menunjukkan reaksi positif.

3) Flavonoid

Sejumlah sampel ditambahkan serbuk magnesium 0,1 mg dan 0,4 ml amil alkohol (campuran asam klorida 37% dan etanol 95% dengan volume yang sama) dan 4 ml alkohol kemudian campuran dikocok. Terbentuknya warna merah, kuning atau jingga pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. 4) Saponin

Saponin dapat dideteksi denan uji busa dalam air panas. Busa yang stabil selama 30 menit dan tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl 2 N menunjukkan adanya saponin.

5) Fenol hidrokuinon (pereaksi FeCl3)

Sebanyak 1 g sampel diekstrak dengan 20 ml etanol 70%. Larutan yang dihasilkan diambil sebanyak 1 ml kemudian ditambahkan 2 tetes larutan FeCl3 5%. Terbentuknya warna hijau atau hijau biru menunjukkan adanya senyawa fenol dalam bahan.

6) Tanin

Sejumlah sampel kemudian ditambahkan pereaksi FeCl3. Terbentuknya warna merah tua menunjukkan terdapat komponen tanin di dalam bahan.

3.3.7 Uji aktivitas antioksidan dengan Metode DPPH (Salazar-Aranda et al. 2009)

Ekstrak kasar lamun dari hasil ekstraksi tunggal menggunakan pelarut metanol (polar), etil asetat (semipolar) dan n-heksana (nonpolar) dilarutkan dalam etanol dengan konsentrasi yang berbeda. Pelarut metanol dan etil asetat dilarutkan dalam etanol dengan konsentrasi 31,25; 62,5; 125; 250 dan 500 ppm. Pelarut n-heksana dilarutkan dalam etanol dengan konsentrasi 600, 700,750, 800, 850 dan 900 ppm. Antioksidan sintetik BHT digunakan sebagai pembanding dan kontrol positif. BHT dibuat dengan cara dilarutkan dalam pelarut etanol dengan konsentrasi 0,24; 0,48; 0,97; 1,95; 3,90; 7,81 dan 15,625 ppm. Larutan DPPH yang akan digunakan, dibuat dengan melarutkan kristal DPPH dalam pelarut etanol dengan konsentrasi 1 mM.

Uji aktivitas antioksidan dilakukan berdasarkan kemampuan sampel yang digunakan dalam mereduksi radikal bebas stabil DPPH. 1 mg ekstrak kasar dan BHT sebagai kontrol positif ditimbang lalu ditambahkan etanol dengan perbandingan 1:1000. Selanjutnya 1,3 mg DPPH diencerkan dengan 25 ml etanol. 1 µl etanol diisikan ke dalam microwell plate yang telah disiapkan. Setelah itu, dilakukan pengisian ekstrak dengan beberapa konsentrasi dan penambahan larutan DPPH. Campuran dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu 37 oC selama 30 menit. Serapan yang dihasilkan diukur dengan elisa reader pada panjang gelombang 517 nm.

Persentase penghambatan aktivitas radikal bebas diperoleh dari nilai absorbansi sampel. Persamaan regresi diperoleh dari hubungan antara konsentrasi sampel dan presentase pengahambatan aktivitas radikal bebas. Nilai konsentrasi penghambatan aktivitas radikal bebas sebanyak 50 % (IC50) dihitung dengan menggunakan persamaan regresi. Nilai IC50 diperoleh dengan memasukkan Y=50 serta nilai A dan B yang telah diketahui. Nilai x sebagai IC50 dapat dihitung dengan persamaan : y = A + B Ln(x) Keterangan : y = persen inhibisi A = slope B = intercept x = konsentrasi sampel (mg/l)

3.4 Rancangan percobaan dan Analisis Data

Perlakuan pada penelitian ini adalah penggunaan jenis pelarut yaitu polar (metanol), semipolar (etil asetat) dan nonpolar (n-heksana). Semua perlakuan dilakukan sebanyak dua kali ulangan. Hipotesis rancangan acak lengkap (RAL) terhadap rendemen, total fenol dan aktivitas antioksidan ekstrak adalah sebagai berikut:

H0 : jenis pelarut tidak berpengaruh nyata terhadap nilai rendemen, total fenol dan aktivitas antioksidan (αi = 0)

H1 : jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap nilai rendemen, total fenol dan aktivitas antioksidan (α ≠ 0)

Model rancangan yang digunakan untuk menganalisis data rendemen hasil ekstrak, total fenol dan aktivitas antioksidan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan model sebagai berikut :

Yij = μ + αi + εij Keterangan :

Yij = hasil pengamatan rendemen ekstrak, uji total fenol, aktivitas antioksidan dan jenis pelarut (i) pada ulangan ke-j

µ = rataan umum

αi = pengaruh jenis pelarut

εij = sisaan akibat jenis pelarut taraf ke-i pada ulangan ke-j

Analisis ragam digunakan untuk menganalisis data. Uji lanjut Duncan digunakan jika analisis ragam menunjukkan hasil berbeda nyata.

Keterangan :

Sy = Significant range KTS = kuadran tengah sisa r = ulangan

qa’ = significant studentized range