23 BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan ada beberapa pustaka yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini. Semuanya dijelaskan di bawah ini. Wijaya (1991) dalam bukunya berjudul ”Pembangunan dan Sosial Budaya Hindu Perilaku Keagamaan Umat Hindu di Denpasar 1980-1990” mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan sosial budaya akibat pertumbuhan ekonomi masyarakat Denpasar. Berbagai perlengkapan upacara keagamaan sudah biasa diperjualbelikan di antaranya: banten. lawar, sate, babi guling, wadah atau bade, serta perlengkapan-perlengkapan lainnya. Bahkan ada yang membeli seluruh upakara dalam bentuk jadi, lengkap dengan peralatan-peralatan ritual lainnya, seperti penjor, tamiang lengkap dengan sulinggih.

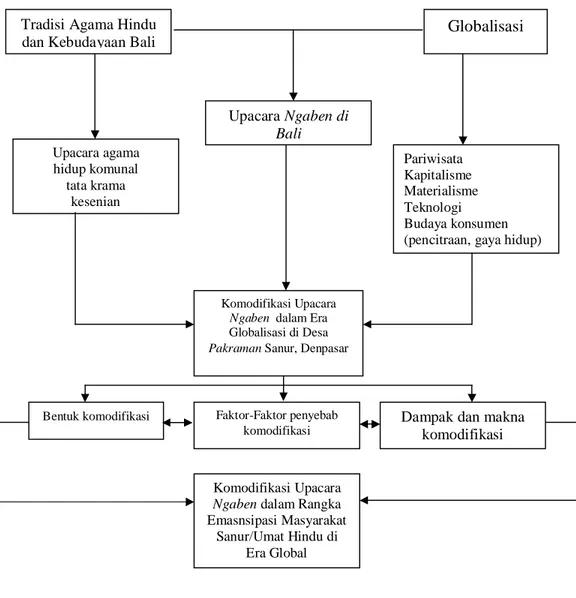

Tulisan Wijaya tersebut menyiratkan telah terjadi komodifikasi berbagai perlengkapan upacara keagamaan di Denpasar, tanpa dijelaskan bagaimana hal tersebut terjadi dan berlangsung dengan analisis pendekatan sejarah. Penelitian peneliti tentang komodifikasi upacara ngaben di Desa Pakraman Sanur, Denpasar hendak menunjukkan bagaimana bentuk komodifikasi upacara ngaben, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya komodifikasi, dan dampak serta makna komodifikasi upacara ngaben itu di era globalisasi. Selanjutnya, akan diteliti pula proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi dalam

24

komodifikasi upacara ngaben tersebut. Tulisan ini memberi inspirasi dan membuka wawasan peneliti untuk meneliti lebih komprehensif.

Titib (2005) dalam disertasinya yang sudah diterbitkan menjadi buku dengan judul ”Persepsi Umat Hindu di Bali terhadap Svarga, Naraka, dan Moksa dalam Svargarohan Parva Perspektif Kajian Budaya” menyatakan bahwa terdapat persamaan persepsi umat Hindu tentang Svarga, Naraka, Moksa (selanjutnya disingkat SNM) dengan persepsi SNM dalam Svargarohanaparva, yakni pengembangan tentang penggambaran SNM. Persepsinya tentang svarga merupakan pahala perbuatan baik, naraka sebagai pahala dari perbuatan buruk, serta moksa hanya dapat dicapai oleh orang yang baik dan suci. Selanjutnya, dalam penggambaran svarga dan naraka terdapat berbagai perbedaan tetapi tidak terlalu jauh dengan sumber-sumber Sanskerta dan Jawa Kuna. Di samping itu, kurangnya sosialisasi upacara nuntun atau ngalinggihang Dewahyang (Atmapratista) mengakibatkan umat Hindu yang melakukan upacara tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di Pura Besakih.

Lebih lanjut Titib menyinggung juga upacara pitra yajña terutama pelaksanaan upacara pitra yajña di Bali tidak jauh maknanya dengan upacara pitra yajña di India. Di India, upacara bagi orang yang baru meninggal dan langsung dikremasi namanya upacara antyesti atau ativahika. Upacara ini sangat dekat maknanya dengan upacara ngaben, sedangkan upacara pitrapinda dekat maknanya dengan upacara nyekah. Oleh karena dalam upacara nyekah atau mamukur, persembahan inti juga berupa bubur beras yang disajikan tidak terlalu banyak dan juga ditujukan kepada roh yang diupacarai dan yang tidak diketahui

25

disebut sange. Upacara sraddha dekat dengan upacara devapitrapratista (nuntun setelah atau mamukur untuk distanakan di pamerajan). Upacara sraddha secara besar-besaran dilaksanakan pada zaman Majapahit oleh raja Hayam Wuruk untuk neneknya, yakni Tri Bhuvana Tunggadewi dan tempat pelaksanaan upacara kini dikenal dengan Candi Penataran.

Dalam disertasinya tersebut, Titib melakukan wawancara dengan Ida Pandita Mpu Mahabhirudaksa. Beliau mengatakan bahwa upacara atau sesajen tidaklah mutlak harus besar, tetapi yang terpenting ketulusan yang punya keluarga tersebut, kekhusukan pandita memuja dan karma baik yang bersangkutan sehingga dapat mengantarkan roh orang yang diupacarai mencapai svarga atau kedamaian.

Relevansi penelitian Titib dengan penelitian ini adalah walaupun Titib melakukan penelitian teks dengan metode penelitian kepustakaan dengan intertektualitas, tetapi ada juga disinggung tentang upacara pitra yajña dengan esensi upakaranya berupa bubur beras. Hal ini menambah wawasan penulis tentang upacara pitra yajña, yaitu upacara ngaben merupakan salah satu bagian dari upacara pitra yajña.

Sukarsa (2005) dalam disertasinya yang sudah diterbitkan menjadi buku dengan judul “Pengaruh Pendapatan Keluarga dan Pemahaman Agama terhadap Pengeluaran Konsumsi Ritual Masyarakat Hindu di Bali Ditinjau dari Berbagai Dimensi Waktu” mengatakan bahwa ada sepuluh analisisnya tentang pengaruh, baik itu signifikan maupun tidak, pendapatan keluarga terhadap pengeluaran konsumsi ritual masyarakat Hindu di Bali.

26

1. Terdapat pengaruh signifikan pendapatan keluarga terhadap filsafat agama/tattwa. Besar kecilnya pendapatan keluarga akan mempengaruhi pelaksanaan filsafat agama seperti melakukan pemahaman isi buku agama dan lontar dimiliki. Logikanya dengan adanya kenaikan pendapatan akan terdapar kemampuan daya beli yang bertambah untuk memiliki buku agama. Demikian pula ada kemauan untuk melaksanakan isi dari buku peneliti.

2. Terdapat pengaruh, tetapi tidak signifikan pendapatan terhadap susila. Ini berarti besar kecilnya pendapatan keluarga tidak ada pengaruh terhadap kegiatan menghadiri undangan, kegiatan gotong royong, dan frekuensi denda seseorang dalam perkumpulan banjar mereka.

3. Terdapat pengaruh, tetapi tidak signifikan pendapatan keluarga terhadap upacara. Jumlah, tandingan banten yang dipakai persembahyangan rutin tergantung dari jumlah bangunan/palinggih yang ada. Dalam kurun waktu yang cukup lama (paling tidak lima tahun) jumlah ini relatif tetap. Dengan demikian, jumlah tandingan banten relatif tetap selama kurun waktu tersebut. Jadi, wajar perubahan pendapatan selama enam bulan tidak akan mempengaruhi jumlah perlengkapan upacara.

4. Terdapat pengaruh signifikan pendapatan keluarga terhadap pengeluaran ritual. Hasil studi ini memperkuat beberapa hasil temuan sebelumnya yang mengatakan bahwa pendapatan mempunyai pengaruh positif dan langsung terhadap pengeluaran konsumsi. Bedanya dalam penelitian ini jenis pengeluaran konsumsi adalah konsumsi ritual. Di samping pendapatan keluarga dominan dibentuk oleh indikator pendapatan transitory/sementara. Dengan demikian banyak sedikitnya pendapatan transitori/sementara yang diperoleh keluarga akan mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran ritual di Bali.

5. Terdapat pengaruh signifikan filsafat agama/tattwa terhadap susila. Ini berarti pemahaman isi buku agama dan lontar serta kemampuan untuk mempraktikkannya akan mempengaruhi pelaksanaan susila menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan dugaan semula, yaitu secara normatif memang demikian adanya. Dengan demikian, pemahaman agama yang lebih baik mempengaruhi prilaku masyarakat yang lebih baik pula.

6. Terdapat pengaruh susila terhadap upacara, tetapi tidak signifikan. Baik buruknya pergaulan seseorang di masyarakat tidak mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap jumlah tandingan banten serta perlengkapan upacara orang tersebut. Walaupun sangat jarang menghadiri undangan dan melakukan gotong royong, tetapi hal ini tidak mempengaruhi besar kecilnya jumlah tandingan banten dan jumlah pelinggih di pekarangannya.

7. Terdapat pengaruh, tetapi tidak signifikan filsafat agama/tattwa terhadap upacara. Penguasaan filsafat agama yang ditandai dengan pemilikan buku agama, lontar, serta kemampuan mempraktikkannya tidak mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap besar kecilnya upacara yang ditandai dengan banyaknya tandingan banten dan perlengkapan upacara.

8. Terdapat pengaruh signifikan filsafat agama/tattwa terhadap pengeluaran ritual. Penguasaan materi buku agama dan lontar mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap besar kecilnya pengeluaran ritual bagi keluarga di Bali,

27

tetapi pengaruhnya ini bersifat negatif atau mempunyai arah yang terbalik. Seseorang yang penguasaan filsafat agamanya tinggi akan cenderung mempunyai pengeluaran untuk ritual lebih sedikit.

9. Terdapat pengaruh, tetapi tidak signifikan susila terhadap pengeluaran ritual. Baik buruknya pergaulan seseorang di masyarakat tidak mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pengeluaran ritual orang tersebut. Walaupun frekuensi menghadiri undangan sedikit dan jarang melakukan gotong royong, hal ini tidak mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran ritual atau hubungan mereka dengan Tuhan.

10.Terdapat pengaruh, tetapi tidak signifikan upacara terhadap pengeluaran ritual. Kelengkapan upacara seperti jumlah tandingan banten, jumlah pelinggih tidak ada hubungannya dan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran ritual.

Berdasarkan kesepuluh pengaruh di atas dapat disimpulkan secara terintegrasi bahwa pendapatan dan pemahaman agama secara langsung dan tidak langsung berpengaruh secara nyata terhadap pengeluaran ritual. Kajian ini memberi wawasan bahwa faktor pendapatan ikut menentukan kemegahan, kelengkapan, dan tingkatan upacara keagamaan umat Hindu di Bali. Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mendapatkan tentang komodifikasi upacara ngaben di Desa Pakraman Sanur Denpasar dalam era globalisasi yang menyangkut proses, faktor-faktor penyebab, dan dampak serta makna komodifikasi tersebut.

Rica (2005) dalam tesisnya yang berjudul “Perubahan Pola Hubungan Pasisiyan pada Masyarakat Hindu Etnis Bali-Lombok” mengatakan dalam analisisnya bahwa pola hubungan pasisyan dikaitkan dengan landasan sastra seharusnya simbolik antara Siwa sebagai perwujudan Tuhan dengan para Sisya sebagai daksita, kenyataannya hubungan pasisyan terjadi perubahan. Terjadinya perubahan struktur di pihak Siwa dan sisya, setidaknya akan berpengaruh terhadap perubahan fungsinya masing-masing dan korelasi fungsional. Mencermati perubahan hubungan simbolik merupakan suatu kebutuhan dalam usaha

28

mempertahankan nilai-nilai spiritual pemaknaan terhadap simbol-simbol, bersifat vertikal dan horizontal seharusnya bersifat sakral sehingga fungsi tiap-tiap Siwa maupun Sisya dan beberapa hal perlu diketahui arah perubahannya. Fungsi-fungsi yang diperankan Siwa dan sisya ini antara lain: pertama Siwa berfungsi memberikan perlindungan spiritual, pengetahuan, dan jasa keagamaan serta dalam kasus tertentu memberikan perlindungan instrumental, bentuk hubungan pasisyan menguatkan pemahaman dengan perlindungan spiritual dibuktikan dengan adanya keterikatan sisya untuk memohon restu dalam bentuk simbolik berupa tirtha dan jatu kepada Siwa. Terarahnya pola hubungan mewujudkan perlindungan instrumen dapat dipahami adanya konsep panjak yang berarti pekerja. Perlindungan spiritual, pengetahuan keagamaan, dan praktik hidup beragama telah membentuk hubungan ketidaksamaan antara Siwa dan sisya. Kedua, pengaruh pertukaran hubungan Siwa sisya secara simbolik dengan beberapa faktor dalam perubahan pola hubungan pasisyan menjadi terwujud pola hubungan yang baru. Dari struktural dan kultural menimbulkan perkembangan berarti pada fungsi struktur dan fungsi pasisyan di antaranya sebagian tugas Siwa mulai dilaksanakan oleh para walaka yang telah mawinten. Ketiga, terarahnya pola hubungan pasisyan sebagai fungsi membentuk struktur baru yaitu primus inter pares yang dimiliki oleh seorang peranda kemudian ditularkan kepada para walaka sehingga dalam memerankan fungsi Siwa, walaka diperlakukan berbeda dengan kedudukan anggota masyarakat biasa, dalam rangkaian proses adaptasi kultural dengan terakomodasinya perubahan fungsi Siwa kepada walaka tanpa

29

harus menurunkan makna ideal Siwa itu sendiri. Hal ini untuk menstrukturkan kebudayaan masyarakat Hindu etnis Bali di Kecamatan Cakranegara.

Penelitian Rica di Lombok tidak jauh berbeda dengan hubungan Siwa Sisya yang ada di Bali. Pada dasarnya konsep hubungan ini dilandasi oleh bhisama para leluhur mereka untuk menempatkan Siwa selaku Dewa pada Siwa sekala di dunia ini. Peran Siwa sekala adalah sebagai pengayom bagi sisya yang dilandasi rasa bhakti. Akan tetapi, perubahan terjadi karena ternyata hubungan tersebut sekarang termasuk Siwa menyiapkan banten sesuai permintaan sisya dan sebagai pengganti sebagai alat tukar adalah sisya membayar dengan harga tertentu banten yang dibeli pada Siwanya.

Suweta (2006) dalam disertasinya yang berjudul ”Aksara pada Kajang dalam Upacara Ngaben Masyarakat Hindu di Bali (Sebuah Kajian Linguistik Kebudayaan)” mengatakan bahwa kajang adalah sejumlah tulisan bahasa Bali ragam khusus dengan huruf Bali dalam wujud wijaksara sebagai lambang manifestasi Tuhan, yang ditulis dalam selembar kain blacu, tetoron, dan lain-lain dengan ukuran tertentu, yang sering dilengkapi dengan rerajahan dan gambar, yang digunakan untuk menutup jenazah pada saat upacara ngaben, agar atma orang yang meninggal mendapat tempat bersatu dengan Tuhan (amor ing acintya).

Aksara Pada Kajang dalam penelitian ini selanjutnya disingkat APK. Aksara suci yang ada dalam lukisan kajang merupakan tanda legisigns, karena secara konvensional memiliki bentuk dan makna tertentu, yang dalam aktivitas sosial religius (upacara ngaben) berfungsi sebagai simbol komunikasi, secara

30

immanent dan transendental yang dipedomani oleh masyarakat Hindu di Bali. Bentuk aksara suci pada kajang dibedakan menjadi empat, yaitu (1) bentuk aksara suci APK berdasarkan kesejarahan aksara Bali (semua aksara APK tergolong bulat/bundar); (2) bentuk aksara suci APK berdasarkan struktur aksara (aksara suara, pengangge aksara suara, aksara pangangge aksara wyanjana); (3) bentuk akasara suci APK berdasarkan macam aksara wyanjana,dibedakan menjadi delapan, yaitu ekaksara, dwyaksara, triaksara, panca brahma.panca aksara, dasaksara, catur dasaksara, saddasaksara; (4) bentuk aksara suci APK aksara sebagai singkatan; bentuk APK berdasarkan tata letak/komposisi.

Beberapa fungsi aksara suci APK. (1) Fungsi referensial yaitu fungsi bahasa yang mereferensikan objek sebagai acuan makna. (2) Fungsi emotif/ ekspresif, yakni mengekspresikan bahasa sesuai dengan keinginan seperti pembuat kajang (pendeta) dan pengguna kajang (orang yang mengadakan upacara ngaben). Ada beberapa penggolongan kajang masing-masing memiliki aksara suci sebagai ciri pembesda: Kajang Brahmana, Kajang Ksatrya, Kajang Wesya, Kajang Sudra, Kajang Pasek, Kajang Pande. (3) Fungsi metalinguistik adalah fungsi bahasa yang dikaitkan dengan faktior di luar bahasa, dalam APK secara metalinguistik fungsi bahasa dikaitkan dengan hakikat kehidupan, manusia sesuai keyakinan umat Hindu di Bali. Terlihat dari aksara suci yang dijadikan kode/sandi terkait dengan badan manusia. (4) Fungsi magis, yaitu APK yang dikaitkan dengan sesuatu yang sakral (aksara suci APK dikaitkan dengan nama-nama Dewa manifestasi Tuhan).

31

Makna akasara suci APK meliputi: (1) makna pemujaan kepada Tuhan: Tuhan yang tunggal, Tuhan sebagai Purusa Pradana, Tuhan sebagai Tri Murt, Tuhan sebagai Pancadewata, Tuhan sebagai Siwa, dan Tuhan sebagai Dewata Nawa Sanga; dan (2) makna permohonan kepada Tuhan yaitu untuk mencapai kesucian, mencapai kebahagiaan abadi, mendapat perlindungan Tuhan, kembali ke alam asal, dan bersatu dengan leluhur yang suci.

Nilai APK dikelompokkan menjadi empat. (1) Nilai religius yaitu penyadaran akan hakikat hidup sebagai manusia, penyucian diri, yakin kepada Tuhan dalam berbagai manifestasi. (2) Nilai sosiologis, yaitu memupuk kebersamaan, menghormati perbedaan, menghormati pendeta. (3) Nilai didaktis paedagogik yaitu meningkatkan keimanan, pengendalian diri, hormat kepada leluhur. (4) Hubungan antara nilai dengan bentuk, fungsi, dan makna APK sangat erat. Tanpa adanya bentuk APK, tidak mungkin bisa melihat fungsi dan maknanya.

Penelitian di atas mengkaji kajang sebagai salah satu bagian dari sarana ngaben dari perspektif linguistik kebudayaan, sedangkan penulis meneliti kajang sebagai sebuah komoditas yang tergolong ke dalam produk dalam sebuah komodifikasi upacara ngaben. Penelitian di atas memberikan kontribusi sehingga penulis mendapat tambahan wawasan dalam kajang.

Ningrat (2006) dalam tesisnya yang berjudul ”Banten Panjang Ilang dalam Upacara Ngaben di Mataram (Kajian Bentuk Fungsi, dan Makna)” mengatakan bahwa salah satu elemen dari aspek upacara yang belakangan ini mendapatkan perhatian dalam aktivitas keagamaan adalah upakara. Fenomena

32

tersebut bertalian dengan wacana simplikasi dalam tatanan upakara di masyarakat Hindu khususnya di Mataram. Pada hakikatnya munculnya wacana semacam itu sebagian besar diakibatkan oleh pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan makna sarana upacara tersebut. Dalam upaya mewujudkan dan menyosialisasikan maksud tersebut, maka diteliti aspek sarana upacara pitra yajña yaitu banten panjang ilang.

Bentuk banten panjang ilang secara fisik tidak ditemukan secara tepat. Dalam penggunaannya disesuaikan dengan budaya pembuatan jenis-jenis banten setempat. Bentuk simbolik dalam banten panjang ilang menyiratkan tinginya tingkat adaptasi budaya lokal terhadap ajaran Agama Hindu. Bentuknya rumit, tetapi sangat indah kelihatannya. Realitas ini mengindikasikan betapa tinggi nilai estetik yang terdapat dalam sarana upacara. Bertalian dengan nilai estetik yang tinggi, maka pembuatannya memerlukan juga orang-orang yang berjiwa seni dan terampil dalam bidang ini.

Adapun fungsi banten panjang ilang yang dipergunakan dalam upacara ngaben adalah sebagai banten pengadang-adangan yang ditujukan kepada butha kala yang menghambat perjalanan sang atma. Kesucian proses pembuatan banten panjang ilang sangat berpengaruh terhadap mereka yang diupacarai/di-aben. Banten panjang ilang sangat penting dalam upacara ngaben walaupun tingkat kanista.

Berkaitan dengan makna banten panjang ilang dalam upacara pitra yajña di Mataram pada hakikatnya adalah sebagai oleh-oleh dari sang atma kepada sang catur sanak untuk mempercepat proses perjalanan menemui kedua

33

orangtuanya. Panjang ilang sebagai persembahan kepada Sang Suratma dengan kaki tangan beliau pada saat pembersihan atau pebaktian dan dipersembahkan pada saat pengiriman. Selain itu sebagai media pembinaan moral dan budaya Hindu yang menekankan pada kesusilaan dan bersumber pada nilai budaya yang telah diwarisi secara turun-temurun yang masih berupa lontar atau dalam wujud panjang ilang.

Dari tesis Ningrat tentang salah satu banten pitra yajña yaitu panjang ilang yang digunakan umat Hindu di Mataram dalam upacara ngaben, ditemukan adanya bentuk, fungsi, dan makna terhadap banten tersebut. Bentuknya yang rumit dan indah berfungsi sebagai pengadang-adang yang ditujukan pada sang butha kala dan maknanya sebagai oleh-oleh dari sang atma kepada catur sanak.

Asmyta Surbakti (2006) dalam tulisannya berjudul ”Komodifikasi dalam Pariwisata Hegemoni Budaya Populer” dalam Jurnal Kajian Budaya Vol.3 No.6 mengungkapkan bahwa telah terjadi komodifikasi budaya populer dan hegemoni pariwisata. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia berada dalam proses komodifikasi sebagai bentuk-bentuk budaya populer, misalnya ”Nyepi di hotel” melalui paket Nyepi. Tiga pilar yang menjadi pemicu proses komodifikasi ini, yaitu negara, pengusaha, dan konsumen. Negara dan pengusaha di satu sisi, bekerjasama untuk mendapat pembagian keuntungan dan kepuasan ekonomi, sedangkan di sisi lain, konsumen yaitu wisatawan mendapatkan layanan dan suasana eksotis.

Tulisan Surbakti di atas berbeda dengan penelitian penulis. Tulisan tersebut menjelaskan komodifikasi dalam dunia kepariwisataan yang melibatkan

34

tiga pilar utama dalam dunia kepariwisataan dengan mendapatkan keuntungan masing-masing. Penelitian penulis menekankan pada komodifikasi dalam bidang agama khususnya upacara ngaben yang melibatkan orang lokal (Bali) sebagai produsen, distributor yang mendapatkan kepuasan dan keuntungan ekonomis, konsumennya adalah orang lokal (juga orang Bali) yang menikmati kepuasaan religius dan spiritual. Oleh karena Desa Pakraman Sanur menjadi salah satu kawasan pariwisata, maka komodifikasi upacara ngaben ini dikonsumsi pula oleh wisatawan yang dapat menikmati dalam pengalamannya di Bali upacara ngaben tersebut. Dengan demikian, maka umat Hindu di Sanur akan berusaha untuk tampil semaksimal-maksimalnya karena upacara ngaben ditonton oleh wisatawan. Kedua tulisan ini memiliki persamaan terutama dalam penggunaan konsep dan teori komodifikasi. Kegunaan tulisan ini dapat menambah dan mempertajam konsep dan teori penelitian peneliti.

Penelitian tentang komodifikasi dilakukan oleh Rahayu (2006) dalam tesisnya yang berjudul ”Komodifikasi Kerajinan Patung Kayu dalam Konteks Pariwisata di Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Rahayu mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis patung yang telah mengalami komodifikasi yaitu patung rama shita, patung ganesha, patung oleg, patung janger, patung garuda, patung singa, patung dolphin, dan patung naga. Komodifikasi produksi kerajinan patung kayu di Desa Singakerta terdiri atas perubahan bentuk, warna, dan bahan kayu yang digunakan. Saluran distribusi kerajinan patung kayu saat ini didominasi oleh saluran distribusi tidak langsung dengan target market pengusaha asing dan domestik. Pola konsumsi kerajinan patung kayu sebagian

35

besar pola konsumsi massal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya komodifikasi kerajinan patung kayu antara lain faktor internal dan eksternal. Komodifikasi kerajinan patung kayu dapat menimbulkan dampak terhadap sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Tulisan Rahayu di atas memiliki perbedaan dengan peneliti dalam subjek penelitian. Penulis menekankan subjek pada komodifikasi upacara ngaben di Desa Pakraman Sanur sebagai salah satu kawasan wisata di Bali. Komodifikasi terhadap upacara ngaben tersebut dilakukan, baik oleh umat Hindu di Sanur maupun oleh umat Hindu yang berada di luar Sanur yang melakukan pemesanan terhadap perlengkapan upacara ngaben tersebut dalam sebuah griya di Sanur. Relevansi tulisan Rahayu dengan penelitian penulis adalah persamaan dalam konsep dan teori komodifikasi yang tentunya bermanfaat bagi wawasan peneliti dalam mengkaji komodifikasi upacara ngaben. Perbedaannya terletak dalam perspektif atau tinjauan. Rahayu menganalis dalam perspektif parisiwisata, sedangkan penelitian ini ditinjau dari perspektif kajian budaya dengan teori-teori kritis.

Dalam orasi ilmiah dengan judul Pitra Sukta saat pengukuhan guru besar tetap di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Titib (2007) mengatakan bahwa bila diperhatikan dengan seksama, pemujaan kepada roh leluhur di Bali rupanya lebih dominan dibandingkan dengan pemujaan kepada Tuhan yang Mahaesa, Sang Hyang Widhi atau para Dewa manifestasi-Nya. Pemujaan kepada roh suci leluhur tampak dari aktivitas umat Hindu yang melaksanakan upacara Pitra Yajña dan di samping itu adalah tersebar banyak pura tempat memuja roh leluhur dalam

36

tingkatan yang terkecil yakni sanggah atau pemerajan yang juga sebagai hulunya pekarangan (halaman rumah) dan dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti pura dadia, ibu, dadia agung, merajan agung, panti, dan pedharman.

Berbeda halnya dengan umat Hindu di India atau di belahan bumi lainnya, pemujaan kepada roh leluhur tampak lebih sederhana dibandingkan dengan di Bali. Para roh leluhur dipuja cukup melalui altar di rumah di samping arca devata yang menjadi istadewata umat yang bersangkutan. Tradisi pemujaan roh leluhur ternyata telah berlangsung sangat lama yakni sejak perkembangan agama Hindu di India tertulis di dalam kitab suci Veda tepatnya dalam kitab Rgveda samhita. Pemujaan itu ternyata berlangsung sampai ke Bali di samping dalam bentuk ritual (upacara pitra yajna) ternyata beberapa mantra puja, stuti, stava para pendeta di Bali ditemukan cukup banyak mantra pemujaan kepada roh leluhur yang digunakan dalam rangka upacara pitra yajña. Selanjutnya tentang upacara dan upakara yang dipersembahkan dalam upacara Pitra Yajña, baik di India maupun di Bali terdapat perbedaan yang sangat bervariasi. Variasi atau perbedaannya sangat tajam. Pelaksanaan upacara Pitra Yajña di Bali tidak jauh maknanya dengan upacara Pitra Yajña di India. Di India upacara bagi orang yang baru meninggal dan langsung diupacarai dekat maknanya dengan ngaben di Bali, upacara pitrapinda dekat maknanya dengan upacara nyekah. Dalam upacara nyekah atau mamukur, persembahan inti berupa bubur beras yang disajikan sedemikian rupa tidak terlalu banyak dan juga ditujukan kepada roh leluhur yang diupacarai.

37

Dalam orasi ilmiahnya tersebut, Titib membandingkan upacara pitra yajña di Bali dengan di India. Pada dasarnya ada persamaan makna, tetapi upacara tersebut di India dilakukan lebih sederhana. Inti upacara itu adalah adanya pembuatan bubur pitara. Setelah upacara ngaben dilanjutkan pula dengan upacara atma wadana atau di Bali disebut nyekah. Walaupun Titib tidak menyinggung tentang komodifikasi, tetapi tulisan Titib menambah wawasan penulis tentang upacara pitra yajña di India yang jauh lebih sederhana pelaksanaannya dibandingkan di Bali.

Kajian Winarti (2007) dalam tesisnya yang berjudul ”Kremasi dalam Upacara Pitra Yajña Tinjauan Sosioreligius” mengungkapkan bahwa saat ini kremasi menjadi salah satu alternatif pilihan bagi sejumlah orang Bali sebagai cara melaksanakan upacara ngaben. Dipilihnya cara ini karena (1) sang yajamana mempunyai masalah dengan Banjar/Desa Pakramannya, (2) ketatnya aturan banjar/desa pakraman sampai akhirnya menghambat orang yang ingin melangsungkan upacara penguburan mayat atau ngaben, dan (3) karena pilihan sendiri.

Kajian di atas menunjukkan bahwa telah terdapat pilihan dalam melaksanakan upacara ngaben bagi umat Hindu yang ada di Bali karena mereka telah melaksanakannya melalui kremasi dalam sebuah krematorium demi terlaksananya penghormatan kepada leluhur dan keharmonisan dengan desa pakraman, sedangkan penelitian peneliti, upacara ngaben ini disebabkan karena alasan praktis dan pragmatis.

38

Disertasi Pemayun (2009) yang berjudul ”Komodifikasi Patung Garuda di Banjar Pakudui Desa Kedisan, Sebuah Kajian Budaya” menjelaskan bahwa komodifikasi patung garuda terjadi karena ada proses sebagai produksi, ternyata di dalamnya terdapat sistem produksi yang meliputi benda produksi, di dalamnya terdapat sistem produksi yang meliputi sistem individu dan sistem berantai untuk mengejar produktivitas agar cepat mendapatkan hasil produksi untuk selanjutnya ditukar dengan uang. Selain itu, tingkat produktivitas dengan beragam material jenis kayu yang digunakan menyebabkan harga jual produk patung garuda berbeda-beda. Di samping itu, kebutuhan yang mendesak menyebabkan para pematung melepas atau menjual produk patungnya dengan harga murah. Pemasaran produk patung garuda mencakup pemasaran di tempat kerja, pasar seni, gallery, kios seni, dan web-site internet.

Faktor- faktor yang mempengaruhi komodifikasi patung garuda di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada di dalam tiap-tiap pencipta produk komodifikasi patung garuda yang meliputi munculnya imajinasi baru pembuat patung, motivasi untuk meningkatkan kebutuhan hidup, aktualisasi diri, dan kreativitas untuk menciptakan yang baru untuk menunjang kebutuhan hidup, aktualisasi, dan pencitraan diri. Kemudian, faktor eksternal yang mempengaruhi komodifikasi patung garuda mencakup beragamnya permintaan konsumen, perkembangan selera pasar, kondisi perkembangan pariwisata, dan kondisi ekonomi. Selain itu, tidak adanya standar harga yang memadai dan munculnya perantara penjualan patung, menjadi ganjalan dalam distribusi produk patung garuda kepada konsumen.

39

Dampak komodifikasi patung garuda temuan penelitian ini, mencakup rendahnya upah pelaku produksi patung, memberikan keuntungan kepada para penjual, dan konsumen dalam menggunakan produk patung garuda sesuai kehendaknya. Persaingan antara pematung garuda di sekitar Banjar Pakudui, Desa Kedisan menyebabkan munculnya varian-varian patung garuda yang dihasilkan. Keberagaman ini mengidentifikasikan bahwa pembuatnya ingin mnampilkan identitas sebagai pematung yang pada akhirnya mereka berlomba-lomba membuat modifikasi patung garuda baru dengan imajinasi dan kreativitas mereka masing-masing untuk menarik minat konsumen sehingga berdampak kepada sosial budaya dan kebutuhan sosial ekonomi. Berkaitan dengan memaknai komodifikasi patung garuda, ternyata makna estetika posmodern diterapkan untuk memperoleh keuntungan individu bagi pemilik modal. Di samping itu, muncul makna menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Kemudian makna profan yang mengarah pada nilai jual produk untuk kebutuhan pasar dan makna kesejahteraan personal yang pada akhirnya mengarah pada pelestarian tradisi untuk identitas budaya.

Penelitian Pemayun di atas adalah dengan objek patung garuda sedangkan penulis meneliti upacara ngaben yaitu sebuah upacara di dalam agama Hindu untuk membakar jenazah. Jadi, penulis meneliti tentang produk religi yang dikomodifikasi oleh sulinggih selaku produsen di Desa Pakraman Sanur. Tulisan di atas memberi kontribusi kepada penulis tentang komodifikasi.

Disertasi Kebayantini (2010) berjudul ” Komodifikasi Upacara Ngaben Gotong Royong di Gerya Tamansari Lingga, Kelurahan Banyuasri, Kabupaten

40

Buleleng” menjelaskan bahwa upacara ngaben gotong royong adalah sebuah wacana yang diproduksi oleh sulinggih Gerya Tamansari Lingga sebagai sebuah bentuk pelaksanaan upacara ngaben secara bersama-sama dengan biaya murah sehingga dapat dijangkau oleh warga masyarakat yang kurang mampu. Upacara ngaben ini sengaja digagas, diproduksi, kemudian didistribusikan atau diperkenalkan kepada umat secara meluas agar dapat menarik minat dan mau mengonsumsinya. Diproduksi dan dilangsungkan di Gerya Tamansari Lingga, dipimpin (dipuput) langsung oleh sulinggihnya, dan terbuka untuk umum, artinya siapa saja dapat dan boleh mengonsumsi. Agar dapat mengonsumsi, setiap konsumen dikenakan biaya yang penghitungannya berdasarkan setiap sawa (jasad) yang akan diaben. Bentuk komodifikasi upacara ngaben gotong royong di Gerya Tamansari Lingga dipahami dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara ngaben gotong-royong diproduksi atas hubungan-hubungan produksi. Berkenaan dengan itu setiap objek dianggap sebagai komoditas diproduksi dengan tujuan dijual atau nilai tukar, bukan semata-mata untuk nilai guna. Para pekerja bekerja dengan manajemen dan teknologi yang telah diregulasikan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas produksi. Upacara ngaben gotong-royong sebagai komoditas harus didistribusikan agar diketahui dan dapat menarik minat orang lain untuk mengonsumsi. Berkenan dengan itu, ada beberapa cara yang telah ditempuh, yaitu melalui dharma wacana, media elektronik, media massa cetak, dan komunikasi lisan. Konsumsi upacara ngaben gotong royong menunjukkan konsumennya yang beragam. Mengonsumsi upacara ngaben gotong-royong

41

berarti terjadi pembentukan identitas, mengomunikasikan kebersamaan dan kesederhanaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan setidaknya ada tiga faktor penyebab terjadinya komodifikasi upacara ngaben gotong-royong. (1) Faktor habitus, yaitu kebiasaan/kecenderungan orang Bali-Hindu melaksanakan upacara ngaben karena dalam struktur kognitifnya tersimpan pandangan dan kepercayaan bahwa upacara ngaben adalah sebagai upacara kematian, sebagai simbolisasi penyucian atman, dan sebagai bentuk sradha-bhakti kepada orang tua/leluhur yang telah meninggal dunia. (2) Faktor modal, yaitu modal budaya dan simbolik yang dikuasai sulinggih Gerya Tamansari Lingga, seperti benda-benda/kode-kode budaya, pengetahuan ilmiah, pengetahuan keagamaan, status sulinggih, dan legitimasi serta kewenangan di bidang keagamaan. Melalui ngaben gotong royong sulinggih dapat merebut dan mengonversi modal lainnya. Pemilikan dan penguasaan atas sejumlah modal, menempatkan sulinggih Gerya Tamansari Lingga di posisi hierarkhis tertinggi dan kekuasaannya terejawantahkan.

(3) Faktor ranah, antara lain di Singaraja terjadi perkembangan modernitas sosial, terdapat individu-individu yang memiliki keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan tentang upacara ngaben, keterbatasan ekonomi, waktu, tenaga, dan pengaruh ideologi pasar menyebabkan mereka memilih mengonsumsi upacara ngaben gotong royong.

Komodifikasi upacara ngaben gotong royong dapat dimaknai melalui dan di dalam simbol-simbol atau tanda yang ada di dalamnya. Ada makna pendalaman

42

nilai-nilai religius, makna pelemahan tradisi, makna egalitarian, makna efisiensi, dan makna kesejahteraan

Disertasi di atas menjelaskan tentang komodifikasi upacara ngaben gotong-royong di sebuah griya di Singaraja sedangkan penelitian penulis adalah di sejumlah griya di Desa Pakraman Sanur yang melaksanakan komodifikasi upacara ngaben. Karakteristik dan habitus yang berbeda di dua lokasi tersebut menyebabkan penelitian penulis berbeda pula karena di Desa Pakraman Sanur para konsumen adalah para sisya griya itu sendiri. Hubungan Siwa sisya yang demikian erat menyebabkan sisya terhegemoni oleh Siwanya.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa pustaka yang telah disebutkan, belum ada yang meneliti tentang komodifikasi upacara ngaben di Desa Pakraman Sanur Denpasar dalam era globalisasi. Dengan demikian, penelitian tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan dengan pendekatan kajian budaya.

2.2 Konsep

Dalam sebuah penelitian konsep sangat penting agar dapat membangun teori. Ahimsa Putra (2001:6) mengatakan bahwa sebuah teori dapat dibangun apabila telah ada pemahaman dengan baik tentang konsep-konsep analitis serta diketahui cara penerapannya dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan dikemukakan tiga konsep yang mendukung peneltian, yaitu konsep komodifikasi upacara ngaben, konsep Desa Pakraman Sanur, dan konsep era globalisasi.

43

2.2.1 Komodifikasi Upacara Ngaben

Piliang (2006:21) mengatakan bahwa komodifikasi (comodification) adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi sehingga kini menjadi komoditi. Sementara itu Barker (2005: 517) mendefinisikan komodifikasi adalah proses yang diasosiaikan dengan kapitalisme. Objek, kualitas, dan tanda dijadikan sebagai komoditas dan komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar. Marx memberi makna, apa pun yang diproduksi dan untuk diperjualbelikan. Produk dari kerja yang dibuat bukan untuk dipergunakan, tetapi untuk diperjualbelikan. Sebagai komoditas ia tidak hanya penting untuk berguna, tetapi juga berdaya jual ( Smith & Evans, 2004:32-33).

Komodifikasi tidak lain adalah menjadikan sesuatu secara langsung dan sengaja, dengan penuh kesadaran dan penghitungan matang, sebagai sebuah komoditas belaka. Dengan komodifikasi, setiap hal dapat menjadi produk yang siap untuk dijual, mulai dari benda-benda konkret sampai keabstrakan-keabstrakan yang tersembunyi, dari kapal terbang sampai bagian-bagian “tubuh privat” (Mudana, 2005).

Komodifikasi memiliki makna yang luas dan tidak hanya menyangkut masalah produksi komoditas tentang barang dan jasa yang diperjualbelikan. Permasalahan bagaimana barang dan jasa tersebut didistribusikan dan dikonsumsi termasuk juga di dalamnya. Menurut Fairclough (1995: 207) komodifikasi adalah proses. Domain-domain dan institusi-institusi sosial yang perhatiannya tidak hanya memproduksi komoditas dalam pengertian ekonomi yang sempit mengenai

44

barang-barang yang akan dijual, tetapi bagaimana diorganisasikan dan dikonseptualisasikan dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas.

Secara operasional, komodifikasi yang dimaksud adalah menjadikan upacara ngaben sebagai komoditas yaitu dijual kepada konsumen (masyarakat umum dan sisya) oleh Pedanda di sebuah griya. Pedanda selaku produsen dengan perhitungan matang telah mengorganisasikan produk yang akan didistribusikan kepada konsumen untuk memenuhi pola konsumsi masyarakat.

Upacara ngaben terdiri atas kata upacara dan ngaben. Menurut Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat di Denpasar tanggal 4 Nopember 2007 upacara berasal dari bahasa Sanskerta suku kata “upa” yang berarti “hubungan” dan “car” yang berarti ’gerak’ atau ’action’ mendapat akhiran ’a’ menjadi kata benda ”cara” yang berarti ’gerakan’. Jadi, upacara adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan (pelaksanaan) dari suatu yajña (tindakan). Sejalan dengan itu, Titib (1998: 147) menjelaskan bahwa secara harfiah tata pelaksanaan suatu yadnya disebut upacara. Kata upacara dalam bahasa Sanskerta berarti mendekati. Dalam kegiatan upacara agama diharapkan terjadinya suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Hyang Widhi Wasa, kepada sesama manusia, kepada alam lingkungan, pitara dan resi. Pendekatan itu diwujudkan dengan berbagai bentuk persembahan dan tata pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran agama Hindu. Kesucian adalah sifat Tuhan. Orang harus suci lahir dan batin bila ingin memanjatkan doa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Upacara memberikan identitas tersendiri bagi

45

agama-agama tertentu yang membedakannya dengan agama yang lainnya. Tiap-tiap agama memiliki aturan dalam tata pelaksanaan upacaranya.

Dalam melaksanakan upacara yadnya, umat Hindu (di Bali) menggunakan sarana yang disebut upakara. Kata upakara berasal dari bahasa Sansekerta suku kata “upa” yang artinya ’hubungan dengan’, “kara” yang artinya ’pekerjaan tangan’. Jadi, upakara berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan tangan yang pada umumnya berbentuk pengolahan materi, seperti daun, kembang, buah, kayu, air, dan api (Keputusan Pesamuhan Agung PHDI Pusat, 2007). Pada umumnya upakara adalah berbentuk materi. Bentuk materi upakara itulah yang disebut banten (Surayin, 1992:4). Oleh karena banten di Bali merupakan ciri khas yang unik yang mengaitkan daya cipta yang religius yang mengandung magis, yang mengandung budaya seni dan adat, yang berciri desa, kala, dan patra serta nista, madya, dan utama, maka terungkaplah suatu nilai luhur yang tiada tandingannya. Banten membuat orang terpesona dan memburu keinginan orang yang mempunyai daya seni dan keagungan yang luhur sehingga memberi andil untuk menjadikan Bali terkenal di seluruh dunia.

Pemeluk agama Hindu di Bali mengenal sarana-sarana sebagai perlengkapan upacara agama Hindu. Sarana upacara agama Hindu terdiri atas berbagai jenis lambang yang mencakup tataran aksara, gambar lambang, dan berbagai jenis bentuk sesaji di dalam banten. Sarana upacara tersebut diyakini memiliki kekuatan yang berhubungan dengan religiusitas dan dianggap sebagai sesuatu yang sakral oleh pemeluk agama Hindu. Upacara diimplementasikan pelaksanaannya melalui yajña. Pengertian yajña menurut Titib (1998:147) berasal

46

dari kata ”yaj” (bahasa Sanskerta) yang berarti ”pemujaan, memuja, mengorbankan, memberi”. Yajña berarti mengorbankan, berkorban. Sebagai suatu pemujaan yang memakai korban suci, maka yadnya memerlukan dukungan sikap mental yang suci pula, di samping adanya sarana yang akan dipersembahkan/dikorbankan. Makna dan tujuan pelaksanaan yadnya adalah sebagai pengejawantahan ajaran Veda, sebagai cetusan rasa terima kasih, untuk meningkatkan kualitas diri, sebagai salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan yang dipuja dan untuk menyucikan.

Jenis atau penggolongan yadnya yang telah umum dikenal adalah berdasarkan tujuan atau sasaran yadnya itu dipersembahkan. Di bawah ini dipetik penjelasan Agastya Parwa tentang jenis dan penggolongan yadnya.

”Kunan ikan yajña lima pratekanya, lwirnya: deva yajña, rsi yajña, pitra yajña, bhuta yajña, menusa yajña; nahan tan panca yajña rin loka. Deva yajña naranya taila pwa krama ri bhatara siwagni makagelaran in mandala rin bhatara, yeka deva yajña naranya, rsi yajña naranya, kapujan san pandita mwan san wruh ri kalinganin dadi wwan ya rsi yajña naranya. Pitra yajña naranya tilemin bwat hyan siwasraddha, yeka pitra yajña naranya. Butha yajña naranya tawur wwan kapujan in tuwuh ada pamuwan kunda wulan makadi walikrama, ekadasa dewata mandala, ya bhuta yajña naranya. Aweh amanan rin kraman ya ta manusa yajña naranya; ika ta liman wiji i sdennin lokacara manabhyasa ika makabheda lima.”

Terjemahannya:

’Adapun yang disebut yadnya lima bentuknya, yaitu dewa yadnya,resi yadnya, pitra yadnya, bhuta yadnya, manusa yadnya semuanya disebut panca yadnya. Dewa yadnya adalah upacara persembahan kepada api suci Siwa (Siwagni) dengan membuat mandala yadnya, resi yadnya adalah pemujaan kepada para pendeta dan orang-orang yang memahami makna hakikat hidup, pitra yadnya adalah pemujaan kepada roh suci leluhur, bhuta yadnya adalah tawur dan upacara kepada tumbuh-tumbuhan, antara lain dalam bentuk upacara

47

walikrama dan Eka Dasa Rudra dan memberi makanan kepada masyarakat itu disebut manusa yadnya; itulah disebut panca yadnya, lima jumlahnya, pelaksanaannya berbeda satu sama lain.’

Kelima yadnya tersebut dilaksanakan melalui upacara dan upakara sebagai dasar pengembalian tiga hutang manusia (Tri Rna). Umat Hindu di Bali menganut kepercayaan adanya roh masih hidup setelah badan kasar takbergerak dan terbentang kaku. Untuk itu dilaksanakan upacara yang khas yaitu upacara penyelenggaraan jasat yang berpulang yang disebut Pitra yadnya (Surayin, 2002:1).

Menurut Wiana (2004: 25-27; Purwita, 1992:4) ) upacara ngaben termasuk ke dalam upacara pitra yajña Ngaben berasal dari bahasa Bali dari asal kata “api” mendapat prefiks nasal “ng” dan sufiks “an” sehingga menjadi “ngapian”, kemudian mengalami sandi sehingga menjadi “ngapen”. Terjadi perubahan bunyi konsonan “p” menjadi “b” menurut hukum perubahan bunyi “p, b, m, w (rumpun huruf bilabial) sehingga kata “ngapen” berubah menjadi “ngaben”. Kemudian kata ngaben diberi arti ’menuju api’. Dalam ajaran agama Hindu api adalah lambang kekuatan Dewa Brahma, jadi ”ngaben” berarti ’menuju Brahma’. Maksud dan tujuan ngaben adalah melepaskan atma dari unsur Panca Maha Butha dan mengantarkan sang atman menuju alam Brahman atau alam ketuhanan

Dilihat dari keadaan jasat orang yang di-aben, maka upacara ngaben itu dapat dibagi menjadi tiga jenis. Ada yang disebut sawa wadana, asti wadana, dan swasta. Perbedaan jenis ngaben tersebut terletak pada pangawak. Dalam ngaben sawa wadana ada jasat (sawa) orang yang baru meninggal sebagai pangawak.

48

Ngaben asti wadana adalah upacara ngaben yang menggunakan tulang belulang orang yang sudah lama meninggal dan sudah lama dikuburkan. Tulang belulang itu diangkat dari kuburan dan tulang belulang yang tersisa itulah yang dijadikan pangawak. Ngaben swasta adalah upacara ngaben yang tidak ditemukan jenazahnya, pangawaknya menggunakan simbol dalam bentuk Tirtha atau Kusa ( daun alang-alang).

Dalam lontar Sundarigama (Wiana, 2004:27) pe-ngaben-an dalam upacara pitra yadnya dapat dibedakan menjadi lima tingkatan yang disebut Panca Wikrama. Lima jenis ngaben tersebut dari yang paling utama sampai yang upacaranya sederhana. (1) Sawa prateka, upacara ngaben ini dari segi bentuk upacaranya merupakan ngaben yang paling besar secara sekala. Ngaben sawa prateka ini arah surga yang dituju disebutkan ring daksina artinya ’di Selatan’. Dewatanya Dewa Brahma, wikunya Bhagawan Rama Parasu, tirtanya Merta Kamandalu, bidadarinya Dewi Gagar Mayang. Menggunakan wadah atau bade dan damar kurung, patulangan, gamelan gambang, menggunakan banten teben, panjang ilang yang lengkap. (2) Sawa wedana, menggunakan damar angenan, pengawak kayu cendana, surganya ring pascima (Barat), dewatanya Dewa Mahadewa, bidadarinya Dewi Sulasih, wikunya Bhagawan Kanwa, tirtanya Merta Kundalini, gamelan gong trompong, boleh memakai wadah atau bade dan damar kurung. (3) Pranawa, boleh menggunakan wadah dan juga boleh tidak, memakai banten teben, damar kurung dan patulangan, pangawak tirta. Cukup memakai bale salunglung, surganya ring uttara dewatanya Dewa Wisnu, bidadarinya Dewi Tunjung Biru, wikunya Bhagawan Jenaka, tirtanya Merta Pawitra. Gamelannya

49

Saron. (4) Ngaben swasta, tidak menggunakan wadah atau bade, tidak menggunakan damar kurung, tanpa banten teben, dan tanpa patulangan. Saji lengkap dengan nasi angkeb, caru ayam putih lima ekor, sorganya ring wetan (Timur), dewatanya Sang Hyang Iswara, bidadarinya Dewi Supraba, wikunya Bhagawan Bhrgu. Menggunakan tirta Maha Merta dan gamelan Turas. (5) Ngaben mitra yajña, dari segi bentuk ngaben inilah yang paling sederhana, tetapi dari segi spiritual paling utama. Ngaben ini jarang dianjurkan oleh para pendeta kecuali Ida Pedanda Made Sidemen dari Griya Taman Sanur. Setelah beliau tiada penggunaan ngaben mitra yajña yang paling sederhana ini hampir-hampir tidak terdengar lagi dianjurkan oleh para Pandita. Ngaben ini dengan pangawak Daksina, sorganya ring madhya (tengah), dewatanya Dewa Siwa, bidadarinya Dewi Supini, wikunya Bhagawan Wararuci, tirtanya Sanjiwani, cukup memakai saji lengkap dan nasi angkeb.

Yang dimaksud upacara ngaben dalam penelitian ini adalah upacara pembakaran jenazah yang dilengkapi dengan sarana banten, dipimpin oleh yajamana (Pandita) yang dlaksanakan oleh manggala upacara (keturunan) yang akan di-aben baik ngaben itu dilaksanakan dengan ngwangun maupun mapranawa.

Jadi, yang dimaksud komodifikasi upacara ngaben dalam penelitian ini adalah suatu proses menjadikan sarana upacara ngaben sebagai barang dagangan, diperjualbelikan. Perwujudan upacara ngaben dalam era globalisasi merupakan suatu upaya sadar dengan perhitungan matang seperti griya-griya di Desa Pakraman Sanur memproduksi suatu rangkaian upacara ngaben menjadi

50

sebuah komoditi yang kemudian diperjualbelikan kepada sisya dan umat Hindu pada umumnya. Sebagai konseptor dan organisator griya di Sanur mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian upacara ngaben yang dilaksanakan, baik ngaben perorangan maupun dengan ngiring di griya sudah dimasuki unsur-unsur ekonomi karena hampir semua upakara tersebut diperoleh dengan membelinya di griya tersebut. Di samping itu, karena Desa Pakraman Sanur merupakan bagian dari kawasan wisata Sanur, maka upacara ngaben itu pun menjadi dikomersialisasikan kepada wisatawan. Dengan demikian, upacara ngaben tersebut dikemas untuk memenuhi selera pasar dalam konteks popularitas, pencitraan diri, kelompok, lembaga, dan kegiatan pariwisata yang pada hakikatnya bersifat sebagai komoditas.

2.2.3 Desa Pakraman Sanur

Raka (Gorda, 1999:2) mengatakan bahwa Desa Adat adalah suatu kesatuan wilayah yang warga negaranya secara bersama-sama mengonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga Desa Adat terikat karena adanya karang desa (wilayah teritorial), awig-awig Desa Adat (sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya). Di samping itu, adanya Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga Desa Adat).

Dari deskripsi Desa Adat tersebut di atas, terungkap bahwa fungsi utama Desa Adat adalah mengonsepkan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Pura Kahyangan Tiga merupakan unsur yang mengikat

51

rasa kesatuan warga Desa Adat. Swellengrebel (1960) dan Covarrubias (1972) dalam Gorda (1992:2) mengatakan bahwa kesatuan pemujaan di Pura Kahyangan Tiga merupakan unsur pengikat sebuah Desa Adat. Dengan demikian, Desa Adat merupakan organisasi khusus orang Bali yang beragama Hindu.

Sejak dikeluarkannya Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebutan ”Desa Adat” diganti menjadi ”Desa Pakraman. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan memperhatikan pengertian di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa Desa Adat atau Desa Pakraman merupakan organisasi masyarakat Hindu di Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Sebuah Desa Adat/Pakraman, terdiri atas tiga unsur, yaitu (1) unsur parahyangan (berupa pura atau tempat suci agama Hindu), (2) unsur pawongan ( warga desa yang beragama Hindu), dan (3) unsur palemahan (wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang gunakaya).

Desa Pakraman Sanur merupakan satu dari tiga Desa Pakraman yang terdapat di Kelurahan Sanur. Dua Desa Pakraman lainnya adalah Desa Pakraman Intaran dan Penyaringan. Keunikan Desa Pakraman di Sanur adalah keterikatan

52

sebagai krama desa di Pura Kahyangan Tiga yang ternyata setiap upacara piodalan di pura-pura tersebut krama desa tidak mengeluarkan biaya. Yang mengeluarkan biaya upacara piodalan adalah Desa Pakraman dan Griya Jro Gede Sanur. Jadi, dari segi finansial krama Desa Pakraman tidak mengeluarkan biaya hanya tenaga untuk ngayah di Pura Kahyangan Tiga tersebut.

2.2.4 Era Globalisasi

Era berarti suatu masa, zaman atau periode tertentu, yang dalam penelitian ini adalah masa atau zaman globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari kata globe atau global yang artinya dunia atau mendunia. Istilah globalisasi kemudian menjadi fenomena para pakar dalam pengkajian berbagai disiplin termasuk dalam kajian budaya. Konsep ini dibicarakan dalam ruang dan waktu dan dimaknai berbeda-beda, tetapi cenderung kepada konsep ekonomi karena salah satu wujud globalisasi adalah kapitalisme

Tilaar (2003:190) mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses yang dinamis dari berbagai sektor dalam sejarah manusia. Dari segi proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan kapitalisme, yakni kian terbukanya pasar global yang dalam sistem ekonomi hanya mengakui satu hukum, yaitu hukum tawar menawar di pasar. Salah satu wujud globalisasi adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah ekonomi bebas tidak ada pembatasan, orang boleh membeli dan menjual bebas dari pembatasan produksi artinya orang bebas memproduksi apa pun yang dikehendakinya, untuk mncari keutungan yang lebih besar. Hukum yang lain dari kapitalisme adalah persaingan dan itu berarti

53

menurut Abdullah (2006: 165) memerlukan strategi pengumpulan kekayaan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Banyak proses globalisasi berciri ekonomi dan globalisasi mengacu pada sekumpulan aktivitas ekonomi sebagai praktik-praktik kapitalisme. Bukan saja masalah ekonomi, tetapi terkait juga dengan isu-isu makna kultural dengan adanya proses-proses kultural global (Barker, 2005:150-151).

Menurut Putra (1998:3-4) globalisasi dalam arti yang nyata berarti kegiatan yang mengabaikan batas-batas negara. Globalisasi, yaitu suatu gerakan internasional yang mengarah pada kerjasama untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama. Akan tetapi, materi globalisasi sesungguhnya bukanlah kerjasama melainkan kompetisi secara jujur, terbuka, dan nondiskrimimatif. Globalisasi melahirkan paham globalisme atau isme tentang kepentingan bersama serta usaha-usaha bersama yang memandang manusia sebagai masyarakat universal.

Ritzer dan Godman (2007:598) mengatakan bahwa globalisasi adalah satu kata yang menjadi pusat ketertarikan, tetapi juga kecemasan publik. Kecemasan itu berkaitan dengan sifat karakteristik globalisasi yang mendramatisasi seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, tetapi tidak dirasakan. Kemudian kalau mengacu pada konsep globalisasi menurut Appadurai, globalisasi terkait dengan etnoscape (pergerakan manusia), mediascape (pergerakan media), technoscape (pergerakan teknologi), financscape ( pergerakan uang), dan ideoscape (pergerakan ideologi).

Secara umum Waspodo ( 2004:88-91) membagi era globalisasi dalam tiga fase atau tahapan-tahapan perkembangan. Fase pertama dimulai sejak abad ke-15

54

yang dimulai dengan ekspansi negara-negara Eropa ke beberapa wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Fase kedua disebut sebagai era pembangunan atau era developmentalisme. Era ini ditandai dengan masa kemerdekaan Negara-negara yang dikoloni. Kemudian fase ketiga terjadi menjelang abad ke-21 atau penghujung abad ke-20 ditandai dengan liberalisasi di segala bidang dan dipaksakan melalui transnasional, lembaga-lembaga keuangan global.

Era globalisasi yang dimaksud di sini adalah fase abad ke-21 atau penghujung abad ke-20 yang ditandai dengan kecenderungan kehidupan pada konsep ekonomi yang terwujud dalam kapitalisme. Hal ini dapat dirujuk pada masyarakat Desa Pakraman Sanur yang mulai melaksanakan komodifikasi saat booming pariwaisata pada era 1980-an dan lebih kompak melaksanakan mulai tahun 1990-an sampai keberadaannya pada abad ke-21 ini.

2.3 Landasan Teori

Pada dasarnya yang disebut teori adalah asas, konsep dasar, pendapat yang telah menjadi hukum umum sehingga dipergunakan untuk membahas suatu peristiwa atau fenomena dalam kehidupan manusia. Menurut Kerlinger (2004:16-17) sebuah teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena itu.

55

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori kritis cultural studies. Adapun teori-teori yang digunakan, yaitu (1) teori komodifikasi ; (2) teori hegemoni; (3) teori praktik ; dan (4) dekonstruksi.

2.3.1 Teori Komodifikasi

Teori komodifikasi gejalanya dapat dirujuk dari pemikiran Karl Marx dan George Simmel (Turner, 1992: 115-132) yang sepakat bahwa akibat ekonomi uang yang berdasarkan semangat menciptakan keuntungan yang sebanyak-banyaknya mengakibatkan munculnya gejala komodifikasi di berbagai sektor kehidupan. Komodifikasi merupakan suatu konsep yang luas, tidak hanya menyangkut masalah produksi komoditas dalam pengertian perekonomian yang sangat sempit tentang barang-barang yang diperjualbelikan. Permasalahannya juga menyangkut pendistribusian barang-barang tersebut dan barang tersebut dikonsumsi.

Komodifikasi memunculkan budaya populer yang berawal dari konsumsi massa, masyarakat komoditas atau masyarakat konsumenlah sebagai penyebabnya. Lebih lanjut menurut Piliang (1999: 245-246) bahwa perkembangan masyarakat postindustri dan kebudayaan postmodern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsumerisme dalam diskursus kapitalis mutakhir. Dalam pengertian masyarakat posindustri juga masyarakat konsumen, berkenaan dengan masyarakat konsumen, mereka lebih menyenangi hasil produksi pabrik atau massal dibandingkan dengan yang mereka hasilkan sendiri.

56

Menurut Adorno ( Piliang, 2003: 94-95) komodifikasi tidak saja menunjuk pada barang-barang kebutuhan konsumerisme, tetapi telah merambat ke bidang seni dan kebudayaan pada umumnya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kapitalisme terhadap kebudayaan adalah menjadikannya patuh pada hukum komoditi kapitalisme. Masyarakat seperti ini hanya menghasilkan kebudayaan industri (culture industry) satu bentuk kebudayaan yang ditujukan untuk massa dan produksinya berdasarkan mekanisme kekuasaan sang produser dalam penentuan bentuk, gaya, dan maknanya.

Perkembangan masyarakat konsumen mempengaruhi cara-cara pengungkapan nilai estetik. Perkembangan tentang model konsumsi baru dalam konsep nilai estetik sangat penting karena terjadi perubahan mendasar terhadap cara dan bentuk hasil produksi. Produsen penghasil suatu produk dituntut kreativitasnya untuk merekayasa dan menyesuaikan dengan selera pasar. Dalam membentuk masyarakat konsumen yang mengarah pada budaya populer, setidaknya ada tiga kekuasaan yang mempengaruhinya yaitu: kekuasaan kapital, produser, dan media massa (Piliang, 1999:246).

Dalam kaitan dengan tema penelitian ini, upacara ngaben dengan berbagai peralatannya telah muncul menjadi barang dagangan atau diperdagangkan dengan suatu jaringan antara elemen-elemen yang berkepentingan. Di sini peralatan upacara tidak lagi dikerjakan secara gotong royong seperti sebelumnya, tetapi muncul dalam bentuk-bentuk jasa yang diperdagangkan

Komodifikasi upacara ngaben di Desa Pakraman Sanur telah dikemas oleh Pedanda di griya yang melakukan kemasan komoditi terhadap upacara

57

tersebut. Mereka dengan perhitungan matang telah mengorganisasikan dan memenejemennya sehingga menjadi satu paket upacara ngaben, antara upakara, upacara, dan pemimpin upacara yaitu Pedanda itu sendiri.

Dalam penelitian ini teori komodifikasi diposisisikan sebagai teori payung dan digunakan sebagai landasan kajian untuk membedah rumusan masalah yang telah ditetapkan. Upacara ngaben dapat dikomersialisasikan untuk kepentingan konsumen yaitu masyarakat Sanur dan masyarakat Bali akibat budaya instan dapat memesan (made to order ) sarana upacara ngaben di Griya para Pedanda.

2.3.2 Teori Hegemoni

Gramsci dengan teorinya ini menyatakan bahwa hegemoni merupakan sistem kekuasaan yang didasarkan pada konsensus yang diciptakan atau diajarkan oleh penguasa dalam suatu Negara. Kekuasaan Negara menurut Gramsci dapat dikaji dari dua hal pokok, yaitu (1) oposisi kekuasaan yang berorientasi pada kekuasaan yang pernah eksis sebelumnya, (2) oposisi masyarakat baru yakni kelompok masyarakat yang kepentingannya sudah sejalan dengan kekuasaan atau penguasa. Dalam teori hegemoni ini disebutkan bahwa ada kecenderungan lembaga Negara (penguasa) melakukan kekuasaan di luar wilayah privat yakni adanya campur tangan pemerintah (penguasa) di luar wilayah kekuasaannya. Teori Hegemoni dikenalkan oleh filsuf Marxis Italia Antonio Gramsci (1891-1937). Hegemoni yang berasal dari bahasa Yunani “Hegeisthai” artinya ’pemimpin atau kepemimpinan’, pertama kali digunakan dalam buku Antonio Gramsci berjudul Selections from Prison Notebooks. Menurut Simon ( 1999:20)

58

penggunaan kata hegemoni dalam pengertian Gramsci harus dibedakan dari makna asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan satu bangsa atas bangsa lain. Mengutip pendapat Gramsci dalam buku tersebut, (Sugiono, 2007:31; Barker,2005 467) mengemukakan bahwa teori hegemoni Gramsci dibangun di atas premis pentingnya ide-ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci agar pihak yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma penguasa, tetapi lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsesual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukkan hegemoni satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang dinamakan “dominasi”, yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.

Ideologi memegang peranan penting dalam teori hegemoni karena teori hegemoni ingin merevisi kelemahan ideologi Marxisme yang berkaitan dengan kebudayaan sebagai sebuah ideologi. Menurut Gramsci kehidupan manusia tidak ditentukan oleh keadaan individual, tetapi oleh kesadaran sosial. Individu tidak mendahului kondisi sosial, setiap subjeknya hanya berfungsi sebagai agen dari sistem sosial yang sedang berlangsung. Konsep inilah yang pada akhirnya mengarah pada (1) ide kelas yang berkuasa, jelas yang merupakan kekuatan material dan dengan demikian merupakan kekuatan intelektual, ide dominan

59

diciptakan demi kepentingan kelas yang berkuasa dan (2) dikotomi yang sangat terkenal yang disebut model superstruktur ideologis dan infrastruktur material. Gramsci membedakan dominasi (kekuasaan) dengan kepemimpinan moral dengan intelektual. Menurut Gramsci suatu kelompok sosial bisa bahkan harus menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut), kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap memimpin.

Dengan demikian, hegemoni bukanlah dominasi dengan kekuasaan melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan politik dan ideologi. Hegemoni adalah organisasi konsensus (Simon, 2004:19).

Dikaitkan dengan tema penelitian ini bahwa kepercayaan kepada pandita (pedanda) yang mampu menyelesaikan segala macam upacara, dengan adanya pandangan bahwa semua itu dapat dibayar dengan uang telah menghegemoni pikiran masyarakat di Desa Pakraman Sanur atau para sisya dari Griya tersebut

Dalam penelitian ini teori hegemoni digunakan untuk membedah masalah kedua karena Pedanda dengan kekuasaannya dapat menghegemoni masyarakat yang memesan banten di Griya dari mulai nunasang banten sehingga upacara ngaben menjadi semakin mahal dan upacaranya adalah upacara besar.

Dalam era globalisasi ini negara-negara besar memiliki kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan budaya yang dominan sehingga mempengaruhi

60

prilaku masyarakat di negara berkembang secara tidak terkendali. Pengaruhnya yang besar terutama ditunjukkan dari kekuatan modal yang bersumber dari dunia internasional dalam pembangunan di bidang pariwisata yang akhirnya mempengaruhi gaya hidup masyarakat (Ratna, 2007:185).

Abdullah (2006:17) mengatakan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat khususnya di perkotaan memberikan dampak yang luas terutama ditinjau dari kenyamanan hidup. Tidak semua masyarakat menikmati manfaat kapitalisme global, hanya sebagian kecil sehingga yang mendapatkan manfaat akan meraih keuntungan dari arus modal global sehingga dominasi terjadi antara kelompok kaya terhadap kelompok miskin.

Dalam konteks komodifikasi upacara ngaben di Desa Pakraman Sanur dalam era globalisasi, Griya-griya yang memiliki Pedanda dengan modal simbolik yang dimiliki telah melakukan praktik hegemoni terhadap sisya atau masyarakat umum. Oleh karena dengan kekuasaan kapital sebagai Siwa dan Pedanda dengan leluasa mereka memainkan pasar dalam hal upacara ngaben. Sisya akan menerima dengan persetujuan apa pun kata Siwa karena hubungan yang dibina sejak laluhurnya dulu membawa keterikatan mereka dalam sebuah Griya terutama dalam hal upacara termasuk dalam hal ini upakara-nya.

Berdasarkan teori hegemoni, komodifikasi upacara ngaben di Desa Pakraman Sanur Denpasar akan ditelaah secara mendalam untuk memahami hegemoni Pedanda di sebuah griya dalam memanfaatkan peluang pasar yang dikaitkan dengan ideologi dominan yang dibawa oleh arus globalisasi seperti materialisme, konsumerisme, dan hedonisme yang mempengaruhi gaya hidup

61

masyarakat. Dengan demikian, maka teori hegemoni digunakan sebagai landasan kajian untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan komodifikasi upacara ngaben.

2.3.3 Teori Praktik

Pierre Bourdieu mengemukakan secara singkat tentang teori praktik (practise) dan keterlibatan si subjek dalam proses konstruksi budaya. Teori praktik tersebut menggugat subjektivisme yang meletakkan subjek intelektual pada peran utama pembentukan dunia tanpa memperhitungkan konteks ruang dan waktu yang melatarbelakanginya dan objektivisme yang dianggap tidak memperhitungkan peran dan posisi subjek intelektual sosial dalam pembentukan struktur dan praktik sosial. Dalam rumusannya tentang teori praktik tersebut Bourdieu menyatakan bahwa praktik sosial sebagai hasil dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dengan eksternalisasi interior, atau dinamika dialketis antara internalisasi yang dialami dan diamati dari luar diri pelaku sosial dengan pengungkapan dari segala sesuatu yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari diri pelaku sosial.

Apabila interior itu adalah pelaku sosial dan semua yang melekat pada dirinya dibentuk oleh habitus, maka eksterior adalah struktur objektif yang ada di luar diri pelaku sosial, yaitu arena. Dengan demikian, praktik sosial dengan sendirinya tidak otonom karena merupakan produk interaksi antara pelaku sosial dan stuktur sosial, produk interaksi dialektis antara habitus dan struktur (Rusdiati, 2003:33-34).

62

Bourdieu dalam teori praktiknya menunjukkan bagaimana tindakan (praktik) merupakan produk relasi antara habitus (yang merupakan produk sejarah) dan ranah yang juga merupakan produk sejarah. Habitus dan ranah juga merupakan produk dari medan daya-daya yang ada dalam masyarakat. Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dengan relasi sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Habitus diindikasikan oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dengan realitas hidup. Melalui skema-skema tersebut individu mempersepsi, memahami, menghargai, dan mengevaluasi realitas sosial. Itulah sebabnya habitus dapat dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural. Menurut Fashri (2007: 83) habitus adalah kebiasaan-kebiasaan, merupakan hasil pembelajaran secara halus, takdisadari dan tampil sebagai hal yang wajar sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan diberi oleh alam, atau ’sudah dari sananya’.

Menurut Fashri (2007: 96) dalam suatu ranah terdapat pertaruhan, kekuatan-kekuatan, dan orang, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki modal, sehingga di sini modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan. Ranah adalah hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Bourdieu menggunakan ranah sebagai metafora untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya.