Lawrence (1981) melaporkan, secara taksonomi klasifikasi pegagan adalah sebagai berikut:

Divisi : Embryophyta Symphonogama

Anak divisi : Angiospermae

Kelas : Dycotyledonae

Anak kelas : Archichlamidae

Ordo : Umbelliflorae (Apiales)

Famili : Umbelliferae (Apiaceae)

Genus : Centella

Species : Centella asiatica L. Urban

Pegagan merupakan tumbuhan liar yang banyak dijumpai di perkebunan, ladang, tepi jalan, pematang sawah ataupun di ladang yang agak basah. Tanaman ini menyukai tanah yang agak lembab dan cukup mendapat sinar matahari atau teduh, ada yang ditanam sebagai penutup tanah di perkebunan atau sebagai tanaman sayuran (sebagai lalap), dan dapat tumbuh sampai ketinggian 2.500 m dpl (Wijayakusuma et al. 1994).

Tanaman pegagan merupakan herba menahun yang mempunyai batang pendek, bentuk roset, dan stolon-stolon yang merayap dengan panjang (10-80) cm. Wijayakusuma et al. (1994) melaporkan, akar pegagan terdapat pada buku yang menyentuh tanah, akar tunggang bercabang-cabang, akar serabutnya tumbuh dari buku-buku stolon (geragih). Mempunyai daun tunggal dengan letak basalis atau rosette dengan 2–10 daun. Daun berbentuk seperti ginjal, ukuran 2– 5 cm x 3-7 cm, tangkai daun tegak dan sangat panjang ukurannya 9-17 cm, dengan bagian dalam tangkai daun berlubang. Pada tepi daun bergerigi dengan penampang 1-7 cm dan kadang berambut.

Perbanyakan pegagan dilakukan secara vegetatif dengan menggunakan stolon (tunas berakar), selain itu dapat diperbanyak juga dengan menggunakan biji (secara generatif). Sampai saat ini perbanyakan yang umum dari tunas

berakar, yang disemaikan terlebih dahulu selama 2-3 minggu. Perbanyakan dengan biji atau benih jarang dilakukan, karena selain ukuran biji sangat kecil dan sulit untuk mendapatkan biji tersebut (Januwati dan Yusron, 2005)

Kegunaan pegagan sebagai tanaman obat sangat banyak antara lain untuk revitalisasi tubuh dan otak yang kelelahan karena kerja keras, sebagai obat luka, rematik, lepra, dan gangguan perut (Agil et al. 1992). Selain itu, Tsurumi (1973) melaporkan bahwa senyawa asiatikosida dapat digunakan untuk mencegah kerusakan membran sel hepatosit dan mencegah degradasi lemak karena luka bakar, serta meningkatkan aktivitas enzim leusin aminopeptidase yang berfungsi pada regenerasi kulit, sehingga mengurangi kerusakan kulit akibat luka bakar. Soegihardjo dan Koensoemaediyah 1995 melaporkan krim dari ekstrak daun pegagan berfungsi untuk memperbaharui kulit dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan kulit bagi lansia. Zafar dan Naaz (2001) melaporkan bahwa senyawa saponin yang terdapat pada tanaman pegagan adalah senyawa asiatikosida, madecassosida, centellosida, dan lain-lain seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan saponin pada tanaman pegagan

Saponin Sapogenin Sugars

Asiatikosida Asiatic acid Glucose, rhamnose

Madecassoside Madecassic acid Glucose, rhamnose

Centelloside Centellic acid Glucose, fructose

Centelloside Brahmic acid Rhamnose, arabinose, glucose

Brahminoside Brahmic acid Glucose, rhamnose, arabinose

Thankuniside Thancunic acid Glucose, rhamnose

Isothankuniside Isothankunic acid Glucose, rhamnose

Senyawa Metabolit Sekunder

Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang membedakan metabolit sekunder dengan metabolit primer adalah penyebarannya lebih terbatas, terdapat terutama pada tumbuhan dan mikroorganisme serta memiliki karakteristik untuk tiap genera, species atau strain tertentu (Herbert 1995). Staba (1980) dan Herbert (1995) melaporkan

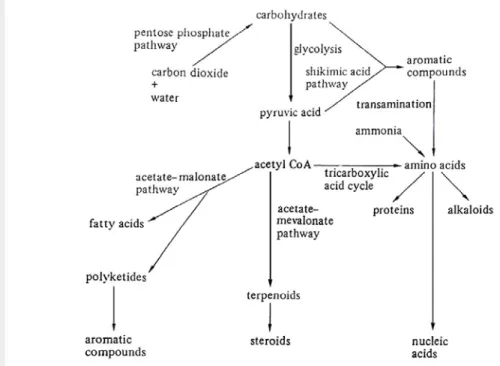

bahwa beberapa golongan senyawa metabolit sekunder adalah alkaloid, terpenoid, flavonoid, fenol, glikosida, dan steroid. Metabolit sekunder dibiosintesis terutama dari banyak metabolit-metabolit primer diantaranya asam amino, asetil koenzim A, asam mevalonat, dan zat antara (intermediate) dari jalur shikimat (shikimic acid) (Gambar 1). Hornok (1992) melaporkan bahwa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap produksi bahan bioaktif pada tanaman antara lain adalah faktor biotik, tanah dan hara, air, suhu, serta cahaya.

Gambar 1 Biosintesis metabolit sekunder tanaman (Vickery dan Vickery 1981)

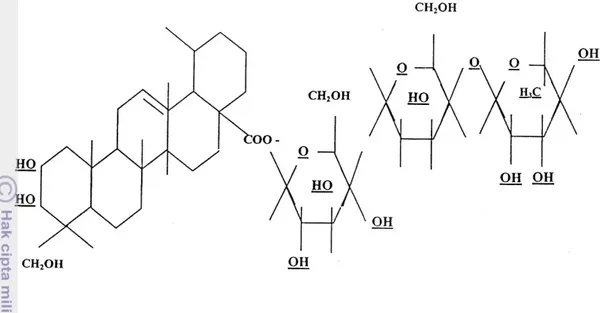

Vickery dan Vickery (1981) melaporkan fungsi metabolit sekunder antara lain adalah sebagai pertahanan tubuh bagi tumbuhan dari mikroorganisme dan hewan, menarik perhatian hewan pollinator, dan sebagai hormon pengatur pertumbuhan. Peran dan fungsinya untuk manusia adalah sebagai bahan obat-obatan, wangi-wangian, pemberi rasa dan aroma pada makanan/minuman, serta bahan untuk pembuatan kosmetika. Senyawa asiatikosida yang terkandung pada tanaman pegagan termasuk ke dalam golongan glikosida triterpenoid. Asiatikosida merupakan golongan triterpenoid turunan dari α–amyrin yang efektif untuk penyembuhan lepra. Sell (2005) menuliskan bahwa triterpenoid merupakan senyawa yang mempunyai struktur molekuler yang mengandung rangka karbon dan membentuk isoprene (2-methylbuta-1,3-diene). Isoprene

mempunyai lima atom karbon, sedangkan jumlah atom karbon pada masing-masing senyawa terpenoid merupakan kelipatan lima karbon (isoprene). Menurut Taiz dan Zeiger (2002), biosintesis terpenoid melalui dua lintasan yaitu lintasan mevalonat dan lintasan methylerythritol phosphate (Gambar 2).

Gambar 2 Biosintesis terpenoid (Taiz dan Zeiger 2002)

Adapun rumus kimia asiatikosida adalah C48H78O19 (Gambar 3) (Maeda

Gambar 3 Rumus bangun senyawa asiatikosida

Peranan Pupuk Kandang

Bahan organik tanah merupakan sumber nitrogen yang utama dan berperan cukup besar dalam proses perbaikan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Pemberian bahan organik berupa pupuk kandang sangat diperlukan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk kandang mengandung unsur hara dengan konsentrasi yang bervariasi tergantung jenis ternak, makanan, umur, dan kesehatan ternak (Suriadikarta et al. 2005). Secara kuantitatif pupuk kandang sedikit mengandung unsur hara, tetapi dalam penyediaan hara pupuk kandang berperan penting. Selain untuk unsur NPK, pupuk kandang juga merupakan sumber bagi hampir semua unsur lain seperti C, Zn, Cu, Mo, Ca, Mg, dan Si. Nursyamsi et al. (1995) melaporkan bahwa pemberian pupuk kandang 10 t/ha dan pupuk hijau Setaria sp. 5 t/ha meningkatkan kandungan C dan N-organik serta KTK tanah.

Sebagai sumber bahan organik, pupuk kandang penting dalam mempertahankan kesuburan tanah. Pupuk kandang terdiri atas kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan. Jika dibandingkan dengan pupuk buatan, pupuk kandang merupakan pupuk yang lambat bereaksi (slow release), karena sebagian besar unsur hara harus mengalami berbagai perubahan sebelum dapat digunakan oleh tanaman

(Sabiham et al. 1982). Penggunaan pupuk kandang akan membebaskan unsur-unsur yang dikandungnya seperti N, P, K, Ca, Mg, dan lainnya serta meningkatkan ketersediaannya bagi tanaman. Penyusun bahan organik yang paling penting dalam pupuk kandang adalah komponen hidup yaitu mikroorganisme tanah yang sangat berperan aktif dalam proses pelapukan dan mineralisasi dari bahan organik tersebut (Soepardi 1979).

Bahan organik tanah selain sebagai sumber hara tanah, juga merupakan salah satu bahan pembentuk agregat tanah yang berperan sebagai bahan perekat antar partikel tanah untuk bersatu menjadi agregat tanah, sehingga bahan organik penting dalam pembentukan struktur tanah. Pengaruh pemberian bahan organik terhadap struktur tanah sangat berkaitan dengan tekstur tanah yang diperlakukan. Pada tanah berpasir bahan organik diharapkan dapat merubah struktur tanah dari berbutir tunggal menjadi bentuk gumpal, sehingga meningkatkan derajat struktur dan ukuran agregat atau meningkatkan kelas struktur dari halus menjadi sedang atau kasar (Scholes et al. 1994). Bahan organik dapat juga merubah tanah yang semula tidak berstruktur (pejal) dapat membentuk struktur yang baik atau remah, dengan derajat struktur yang sedang hingga kuat. Sifat fisik yang penting dari bahan organik adalah kemampuannya dalam mengikat air, sehingga kemampuan tanah dalam menyediakan air untuk tanaman meningkat. Bahan organik tanah dapat mengikat air hingga 20 kali beratnya, interaksi antara bahan organik tanah dan mikroorganisme tanah dapat memperbaiki agregat dan struktur tanah. (Suriadikarta et al. 2005). Hasil metabolisme mikroorganisme yang berupa polisakarida dapat bertindak sebagai lem atau perekat antar partikel tanah, sedangkan senyawa humus berperan sebagai stabilisator untuk memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang (Smith et al. 1993).

Peranan Nitrogen, Kalium, dan Fosfor bagi Tanaman

Nitrogen (N) merupakan salah satu unsur hara yang sangat penting dan dapat tersedia melalui pemupukan. Sutedjo (1987) menyatakan bahwa N merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman yang umumnya diperlukan untuk pembentukan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun,

batang, dan akar. Menurut Russel (1973) kekurangan N akan menyebabkan daun kecil dan dinding sel menjadi tipis sehingga daun menjadi kasar dan berserat, warna daun kekuningan (klorosis) dan hijau kemerah-merahan. Sarief (1983) menyatakan bahwa nitrogen diserap tanaman dalam bentuk NO3- dan NH4+,

selanjutnya N yang tersedia bagi tanaman dapat mempengaruhi pembentukan protein, dan merupakan bagian integral dari klorofil. Peran penting bagi tanaman umumnya adalah untuk pembentukan senyawa organik yang mengandung N seperti asam amino, asam nukleat, enzim, dan sebagai unsur metabolisme yang menyalurkan energi seperti klorofil, ADP, ATP. Apabila tanaman kekurangan N, tanaman tidak dapat melakukan metabolismenya untuk membentuk bahan-bahan tersebut, yang pada akhirnya akan menghentikan proses pertumbuhan dan reproduksi tanaman.

Fosfor (P) diserap tanaman dalam bentuk H2PO4, HPO42-, dan PO4

2-Kalium diserap tanaman dalam bentuk ion K

, atau bergantung dari nilai pH tanah. Sebagian besar fosfor di dalam tanah, terikat secara kimia oleh unsur lain sehingga menjadi senyawa yang sukar larut dalam air dan hanya berkisar 1% fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ketersediaan fosfor di dalam tanah ditentukan oleh banyak faktor, namun yang paling penting adalah pH tanah. Selain pH, faktor lain yang menentukan pasokan fosfor pada tanah antara lain adalah bahan organik. Dengan bahan organik, sebagian besar fosfor diambil oleh mikroorganisme tanah untuk pertumbuhannya, dan fosfor akhirnya diubah menjadi humus. Oleh karena itu untuk menyediakan cukup fosfor, kondisi tanah yang menguntungkan bagi perkembangan mikroorganisme tanah perlu diperhatikan (Novizan 2001).

+.

Muatan positif dari kalium akan membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif nitrat, fosfat atau unsur lain. Menurut Buckman dan Brady (1982), kalium berperan dalam aktivitas fotosintesis, respirasi, sintesis protein, translokasi gula, mempertahankan turgor, menstimulir pertumbuhan akar, dan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan. Dalam tanaman unsur ini akan membantu proses metabolisme yaitu sebagai aktivator dari sejumlah proses enzimatis. Kegunaan K bagi semua makhluk hidup adalah sebagai aktivator dari sejumlah enzim, sedikitnya diketahui terdapat 46 jenis enzim yang hanya dapat bekerja bila ada

K. K hanya bertindak sebagai kofaktor enzim namun kebutuhannya relatif sangat besar, apabila K dalam keadaan kahat maka kandungan gula terlarut mula-mula meningkat dan kandungan asam organik menjadi abnormal. Menurut Dalimarta (2000), adanya kandungan kalium yang relatif tinggi akan memberikan sifat yang khas dari daun pegagan yang mempunyai efek diuretika.

Batuan fosfat

Pupuk P-alam (batuan fosfat) merupakan bahan baku pembuatan SP-36 dan superfosfat lainnya. Deposit batuan fosfat merupakan sumberdaya alam yang sangat penting dalam industri pupuk fosfat untuk pertanian. Berdasarkan susunan kimianya, batuan fosfat digolongkan sebagai kalsium fosfat (Ca-P), kalsium-aluminium (besi) fosfat (Ca, Al (Fe)-P), dan aluminium (besi) fosfat (Al (Fe)-P) (Sediyarso, 1999). Kalsium fosfat merupakan bahan baku utama pupuk P atau superfosfat.

Pupuk P-alam didominasi oleh mineral apatit (50-90%) dengan bahan ikutannya berupa kuarsa, liat, besi, dan aluminium oksida, kalsit, dolomit, dan gipsum. Kalsium apatit yang berasal dari batuan sedimen termasuk pupuk alam reaktif sehingga dapat langsung digunakan sebagai sumber P. Pupuk P-alam dikatakan reaktif bila kombinasi sifat pupuk dan sifat tanah dapat meningkatkan kelarutan P (Deptan 2010).

Pemilihan pupuk P-alam berkualitas baik, yang dapat digunakan secara langsung agar memberikan manfaat maksimum diperlukan pengetahuan tentang sifat-sifat mineralogi dan kelarutannya. Kadar P total yang sangat tinggi dalam pupuk P-alam akan mengakibatkan rendahnya tingkat kelarutan P, karena rendahnya substitusi PO4 oleh CO3

Deposit-deposit batuan fosfat di Indonesia masih terbatas, maka sebagian besar keperluan batuan fosfat, baik untuk pupuk fosfat alam maupun pupuk

. Besar butir juga menentukan tingkat reaktivitas pupuk P-alam, makin halus ukuran butir makin tinggi tingkat kelarutan atau reaktivitasnya. Selain itu reaktivitas dari pupuk P-alam juga ditentukan oleh makin tinggi kelarutannya di dalam pengekstrak amonium sitrat netral, asam sitrat 2%, ataupun asam format 2% (Adiningsih 1998).

fosfat sintetis masih diimpor. Deposit yang sekarang mulai diusahakan banyak terdapat di pulau Jawa, misalnya di Jawa Barat (Bogor, Ciamis, Tasikmalaya dan Cirebon); Jawa Tengah (Kebumen dan Pati); Jawa Timur (Surabaya, Lamongan, Tuban, Sampang, Sumenep dan pulau-pulau dekat Madura); Sumatera (Bada Aceh dan Medan); Kalimantan (sekitar Banjarmasin); Kepulauan Flores dan Irian. Deposit yang terdapat di daerah-daerah tersebut berkadar P2O5 antara

1-36% (Kusartuti, 1990).

Christmas Island Rock Phosphate (CIRP) merupakan pupuk P-alam

berasal dari Pulau Christmas, terdiri dari campuran fluor hydroxyapatite yang reaktif, kalsium besi fosfat dan kalsium aluminium fosfat yang lebih lambat larut (Boughton dan Agustono, 1997). Hartatik dan Adiningsih (1989) melaporkan bahwa penelitian efektivitas P-alam di Terbanggi Lampung menunjukkan bahwa efektivitas P-alam Christmas menyamai atau bahkan lebih baik dari TSP dalam meningkatkan hasil kedelai dan mempunyai pengaruh residu sampai penanaman keempat.