1

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014BUDIDAYA ROTAN JERNANG

Oleh: Sahwalita

Balai Penelitian Kehutanan Palembang Jl. Kol. H. Burlian Km. 6,5 Punti Kayu

E-mail: [email protected]

I. PENDAHULUAN

Rotan jernang (dragon blood) merupakan komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang mempunyai manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan cukup tinggi (Permenhut, 2007). Jernang adalah resin yang menempel dan menutupi bagian luar buah rotan jernang (Daemonorops sp.). Jernang menempel pada buah yang masih muda dan terus menipis dengan semakin tuanya buah rotan tersebut. Selama ini jernang diperoeh dari hasil berburu di hutan alam. Para pemburu membuat kelompok untuk memasuki hutan mencari jernang. Setelah mereka memperolehnya, jernang dijual kepada tengkulak untuk dikirim ke pengumpul. Pemanenan rotan jernang di hutan alam menimbulkan masalah yaitu menyebabkan kelangkaan karena sistem pemanenan yang tidak lestari. Selain itu potensi jernang terus menurun akibat kebakaran hutan dan perubahan fungsi lahan.

Jernang dimanfaatkan sebagai bahan pewarna (untuk vernis, keramik, marmer, alat dari batu, kayu, rotan, bambu, kertas, cat), bahan obat-obatan seperti diare, disentri, obat luka, serbuk untuk gigi, asma, sipilis, berkhasiat apbrodisiac (meningkatkan libido) serta pembeku darah karena luka (Grieve 2006 dalam Waluyo, 2008). Selama ini jernang diekspor untuk industi-industri di negara China, Singapura, dan Hongkong. China membutuhkan 400 ton jernang tiap tahunnya dan Indonesia baru mampu memasok sekitar 27 ton pertahun (Pasaribu, 2005). Meski permintaan tinggi, potensi produksi resin jernang semakin menurun dan menjadi langka.

Dalam upaya menjamin produksi jernang perlu dilakukan pengenalan teknik budidaya dalam skala luas. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat karena rotan jernang dapat berasosiasi dengan tanaman lain dalam pola tanam campuran antara tanaman hutan dan perkebunan, misalnya karet-gaharu-rotan.

2

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014 II. ROTAN PENGHASIL JERNANGJenis rotan yang mampu memproduksi resin jernang adalah Daemonorops draco, D.

micracantha, D. Didymophylla, dan D. mattanensis. Ke empat jenis rotan ini akan mulai berbunga

pada umur tanaman 2-3 tahun dan berbuah antara 4-6 tahun (Sumarna, 2005). Jenis rotan yang menghasilkan getah jernang berjumlah 12 jenis (dari marga Daemonorops) yaitu: Daemonorops

acehensis, D. brachystachys, D. didymophylla, D. draco, D. dracuncula, D. dransfieldii, D. maculata, D. micracantha, D. rubra, D. siberutensis, D. uschdraweitiana, D. sekundurensis

(Purwanto, dkk., 2005). Klasifikasi rotan jernang

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) Super Divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) Kelas : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) Sub Kelas : Arecidae

Ordo : Arecaceae

Famili : Arecaceae (suku pinang-pinangan) Genus : Daemonorops

Spesies : Daemonorops spp.

Secara alami rotan ini dapat dijumpai di semenanjung Malaya, Sumatera, dan dataran rendah pada 300 m dpl. Tanaman ini tumbuh merambat dan membutuhkan tanaman kayu-kayuan sebagai media tegakannya. Batang tanaman ini membentuk rumpun, diameter 12 mm, panjang ruas 18 – 35 cm, warna coklat kekuningan dan mengkilat, hati berwarna putih. Sedangkan daunnya adalah daun majemuk menyirip, anak daun berbentuk lanset seperti pita, bagian atas anak daun dan tulang daun tumbuh duri halus, duduk daun berhadapan-hadapan. Bunganya mempunyai malai tersusun dalam tandan, kuncup diselubungi selundang yang berduri. Buahnya berbentuk bulat, coklat merah, dan berbiji tunggal.

Istilah jernang digunakan untuk menyatakan komponen resin yang merupakan hasil ekstraksi buah rotan jernang. Resin tersebut menempel dan menutupi bagian luar buah rotan,

3

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014untuk mendapatkannya diperlukan proses ekstraksi buah. Nama lain jernang adalah dragon’s

blood, kino, red benzoin, jernang manday, jernang beruang, jernang kuku, getah badak dan getih

warak. Jernang termasuk dalam kelompok resin keras yaitu padatan yang mengkilat; bening atau kusam atau berwarna merah; rapuh; meleleh bila dipanaskan dan mudah terbakar dengan mengeluarkan asap dan bau yang khas; berbentuk amorf; berat jenis 1,18-1,20; bilangan asam rendah; bilangan ester sekitar 140, titik cair sekitar 1200 C; larut dalam alkohol, eter, minyak lemak dan minyak atsiri, sebagian larut dalam kloroform, etil asetat, petroleum spiritus dan karbon disulfide serta tidak larut dalam air (Sumadiwangsa, 1973; Sumadiwangsa 2000 dan Coppen 1995 dalam Waluyo, 2008).

Komponen utama resin jernang adalah draco resinolanol (56%), dracoresen (11%), draco alban (2,5%), asam benzoate, dan asam bensolaktat. Komponen kimia utama pada resin yang dihasilkan dari buah jernang adalah resin ester dan dracoresino tannol (57-82 %). Selain itu resin berwarna merah tersebut juga mengandung senyawa-senyawa seperti dracoresene (14%), dracoalban (hingga 2,5%), resin tidak larut (0,3%), residu (18,4%), asam benzoate, asam benzoilasetat, dracohodin, dan beberapa pigmen terutama nordracorhodin dan nordracorubin (Chu, 2006 dalam Waluyo, 2008).

Masyarakat sekitar kawasan hutan memanen jernang dari hutan alam dengan cara berburu secara berkelompok maupun perorangan. Musim berburu jernang dilakukan pada bulan September-Desember (Sumadiwangsa, 1973; Elvidayanty dan Erwin, 2006 dalam Waluyo, 2008). Rotan jernang di hutan alam sudah sangat sulit ditemukan. Para penjernang hanya mendapatkan 1-2 kg jernang selama waktu 2 pekan, padahal 10-15 tahun silam untuk memperoleh 7-10 kg jernang hanya perlu waktu 1 pekan di hutan.

Rotan jernang memerlukan curah hujan 1.000 – 1.500 mm per tahun, sebab jika curah hujan di atas 2.000 mm per tahun dapat menghambat pembungaan (Sumarna, 2011). Sedang di Provinsi Jambi populasi rotan jernang tersebar di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, kawasan Taman Nasional Bukit 12, dan kawasan hutan Kapas dengan karakter habitat meliputi: intensitas cahaya berkisar 50 – 55%, suhu tanah 23,4 – 31,90C, pH tanah 5,5 – 6,2, kelembaban tanah 55 – 62%, suhu udara 23 – 29,40C, kelembaban udara 60 – 92%, dan ketinggian tempat 50 – 400 m dpl (Nugroho dkk, 2010 dan Sahwalita dkk, 2013).

4

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014III. BUDIDAYA ROTAN JERNANG

Secara umum untuk teknik budidaya (perkecambahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan) belum banyak diketahui. Budidaya yang dilakukan masyarakat masih sangat terbatas seperti kelompok tani di Desa Lamban Sigatal, Sepintun, dan Pulau Aro. Budidaya dilakukan dengan pola campuran pada lahan masyarakat. Pola campuran ini merupakan model yang paling menguntungkan pada lahan masyarakat karena dalam suatu areal dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman. Pola campuran dapat diatur seuai dengan keperluan pemilik lahan dan kondisi lahan yang tersedia.

A. Pembibitan dan Penanaman

Bibit merupakan awal penentu keberhasilan tanaman di lapangan. Bibit yang berkualitas dapat survive setelah ditanam dan tumbuh dengan baik. Bibit rotan jernang memiliki persyaratan untuk siap ditanam di lapangan (Januminro, 2000), sebagai berikut:

- Bibit yang berasal dari biji telah berumur berkisar 13-24 bulan dan mencapai ketinggian minimal 40 cm. Sedangkan bibit yang berasal dari anakan telah mencapai ketinggian 50 cm. - Bibit tumbuh normal, batangnya lurus, daunnya subur hijau.

- Bibit tidak terserang oleh hama dan penyakit.

- Daun terakhir masih berbentuk kuncup atau masih belum terbuka. 1. Pembibitan rotan kernang

a. Perkecambahan

Buah yang digunakan sebagai benih adalah buah yang masak. Buah tersebut dikupas untuk membuang kulit dan daging buah serta dicuci. Biji yang digunakan sebagai benih adalah biji yang benar-benar masak dan sehat. Biji yang baik dicirikan dengan warna coklat tua dan mengkilap serta tidak ada serangan hama/penyakit.

Biji rotan jernang yang ditutupi cangkang yang keras sehingga sulit ditembus air. Untuk membantu proses perkecambahan mata biji dicongkel dan direndam dalam cairan atonik selama 2 hari. Kemudian biji diletakkan dalam wadah yang kedap yang telah diisi serbuk gergaji yang terdekomposisi dan steril. Benih mulai berkecambah pada hari ke-12 dengan daya kecambah 48,5%.

5

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014 Gambar 1. Tahapan benih berkecambah b. PenyapihanPenyapihan dilakukan ± 2,5 bulan setelah benih berkecambah, ditandai dengan tumbuhnya tunas (panjang ± 5 cm) dan akar (minimal 3 helai akar). Penyapihan dilakukan pada polybag kecil yang berisi media cocopeat/serbuk gergaji yang telah terdekomposisi. Serbuk gergaji merupakan bahan potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan semai karena dapat menyokong pertumbuhan akar dan mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman.

6

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014 c. PembibitanDaun rotan mulai mengembang setelah 1 bulan disapih dengan warna awal daun coklat kekuningan, kemudian berubah menjadi hijau setelah 1-2 minggu. Selanjutnya bibit dari polybag kecil dipindahkan ke polybag besar untuk memberikan pertumbuhan yang baik pada bibit. Banyak jenis media yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan bibit sampai siap tanam. Dengan pertimbangan keterbatasan tanah /top soil dan kemudahan dalam pengangkutan maka media dapat menggunakan limbah organik seperti serbuk gergaji/cocopeat. Serbuk gergaji/cocopeat merupakan limbah organik yang selain ringan, dapat meningkatkan aerasi dan porositas media, kapasitas pertukaran kation, dan aktivitas mikroorganisme dalam media. Mikroorganisme bertugas mengurai bahan-bahan organik menjadi ion-ion yang dapat diserap oleh akar tanaman untuk pertumbuhannya. Selain itu, pemakaian serbuk gergaji dapat menurunkan bobot media sampai 80% sehingga mempermudah pengangkutan dan menghemat biaya angkut bibit, membentuk sistem perakaran semai yang kompak dan kokoh.

Pemeliharaan bibit dilakukan secara teratur yang meliputi: pembersihan gulma, penyemprotan fungisida, pemberantasan hama dan penyakit serta penyiraman. Berdasarkan pengamatan, penyakit yang menyerang bibit rotan jernang adalah bercak daun. Penyakit ini ditandai dengan adanya warna bintik hitam kecil pada daun, kemudian semakin luas menyebar dan akhirnya daun menjadi kering. Bila tidak segera ditanggulangi, bisa menyebabkan daun rontok dan bibit mati. Upaya pengendalian yang dilakukan meliputi: penyemprotan fungisida Dithane-45 dengan dosis 2 g/10 ml air, memotong daun yang terkena serangan dan mengisolasinya, pengaturan kelembaban karena lingkungan yang terlalu lembab akan berpeluang terkena serangan jamur.

7

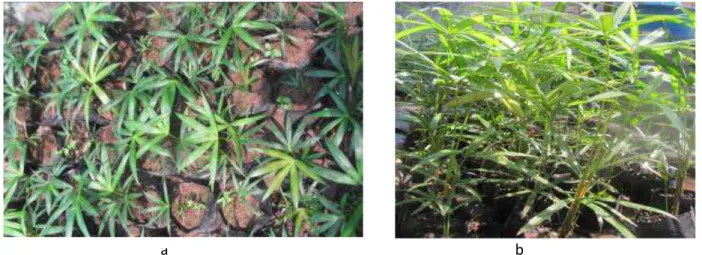

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014a b

Gambar 3. Bibit rotan penghasil jernang di persemaian (a), bibit rotan siap tanam (b)

2. Penanaman Rotan Jernang

Secara umum, penanaman rotan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) penanaman sistem cemplongan, dan 2) penanaman sistem jalur. Pada penanaman sistem cemplongan, bibit rotan ditanam dalam lubang pada piringan tanaman dalam satu larikan. Pembersihan lapangan dilaksanakan hanya terbatas pada piringan tanaman tiap-tiap lubang. Penanaman sistem jalur dilaksanakan seperti pada penanaman sistem cemplongan, tetapi pembersihan lapangan dilakukan sepanjang larikan yang akan ditanami rotan.

8

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014Gambar 5. Cara menanam rotan sistem jalur (Januminro, 2000)

Pemilihan waktu yang tepat untuk menanam sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan penanaman. Hampir semua jenis pohon di waktu muda peka terhadap kelembaban tanah yang rendah. Oleh karena itu waktu penanaman yang terbaik adalah pada saat kelembaban tanah mencapai kapasitas lapang, yaitu ditandai dengan jumlah curah hujan telah mencapai 100 mm per bulan.

a b

Gambar 6. Rotan jernang di KHDTK Kemampo, Banyuasin (a), Rotan jernang di kebun karet masyarakat, Sarolangun (b).

B. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan dilakukan untuk memberikan pertumbuhan yang optimum pada tanaman. Untuk mendukung pertumbuhannya, tanaman memerlukan unsur-unsur pertumbuhan seperti: hara, air, ruang tumbuh dan sinar matahri. Pemeliharaan terhadap rotan jernang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan tumbuh tanaman yang ideal untuk mendapatkan

9

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014pertumbuhan tanaman yang optimal sehingga dapat terbentuk tegakan dengan produktivitas yang tinggi.

Pemeliharaan terhadap tanaman rotan jernang tidak memerlukan waktu dan biaya yang dikhususkan untuk tanaman tersebut. Pemeliharaan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Penyiangan (Weeding)

Penyiangan dimaksudkan untuk membebaskan tanaman pokok dari persaingan gulma pengganggu. Ada 3 (tiga) cara yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyiangan, yaitu: cara manual, cara mekanis dan kimia.

Penyiangan terhadap rotan jernang biasanya cukup dilakukan secara manual, karena semak yang tidak terlalu lebat akibat dibawah naungan tanaman seperti, karet. Cara manual menggunakan sistem piringan berdiameter 1-3 m atau sistem jalur lebar 1-3 m, dengan tanaman pokok sebagai porosnya. Semua gulma yang ada dalam piringan atau jalur dibersihkan dengan cara pembabadan/pemotongan gulma kira-kira 10 cm di atas permukaan tanah.

2. Pemupukan

Pemupukan dimaksudkan untuk menambah unsur hara yang diperlukan tanaman. Dari beberapa studi perlakuan pemupukan, dapat disimpulkan bahwa waktu pemupukan yang memberikan respon yang lebih baik bagi percepatan pertumbuhan tanaman adalah dari saat penanaman hingga tanaman berumur kurang lebih 1 bulan. Semakin tua umur tanaman saat pemupukan dilaksanakan, akan memberikan respon yang semakin berkurang. Pupuk yang dapat digunakan untuk pemupukan rotan adalah pupuk kandang atau pupuk buatan sesuai dengan dosis yang dianjurkan.

3. Pemberantasan hama dan penyakit

Hama yang sering menyerang tanaman rotan dan menyebabkan kerusakan adalah kera, tupai dan babi. Hama ini merusak tanaman rotan dengan cara memakan bagian pucuk tanaman muda. Gangguan hama akan menjadi bertambah parah pada musim kemarau. Penyakit yang sering menyerang tanaman rotan adalah jenis bercak daun. Bercak tersebut lama kelamaan akan membesar dan akan berubah warna menjadi cokelat yang akhirnya daun menjadi kering.

10

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014 4. Perlindungan terhadap kebakaranKebakaran hutan dan lahan dapat menghancurkan semua harapan terhadap tanaman. Untuk itu mencegah bahaya kebakaran dapat dilakukan sedini mungkin menjelang musin kemarau. Caranya dengan membuat sekat bakar disekeliling areal tanaman untuk mencegah masuknya api. Sekat bakar dapat dibuat dengan membersihkan jalur sekeliling tanaman dengan lebar antara 4-6 meter.

C. Pola Tanam Agroforestry

Pola tanam agroforestry atau campuran sangat cocok dikembangkan pada lahan milik masyarakat sebagai hutan rakyat. Pola ini memberikan manfaat ekonomi, ekologis dan sosial. Manfaat ekologis karena rotan jernang tergolong kelompok tumbuhan perdu yang tidak parasit terhadap pohon penegak, tapi hanya memanfaatkannya untuk mencapai kondisi mikroklimat yang ideal meliputi intensitas sinar matahari, aliran udara dan kelembaban relatif (Wijaya, 2010), sehingga dengan membudidayakan rotan jernang berarti menjaga kelestarian hutan (tegakan pohon). Rotan jernang memiliki sistem perakaran serabut dengan akar yang bergerak vertikal sangat sedikit dibanding dengan akar yang bergerak sejajar dengan permukaan tanah sehingga tidak mengganggu tanaman sekitarnya. Manfaat sosialnya, dengan menanam rotan jernang berarti melestarikan peninggalan nenek moyang (Puyang) karena rotan jernang merupakan tumbuhan asli masyarakat seperti Jambi (Arifin, 2008).

Budidaya rotan jernang dapat dikategorikan dalam sistem agrisilvikultur dan sub sistem kebun rotan (Nair, 1993 dalam Sardjono dkk., 2003). Agrisilvikultur merupakan sistem agroforestri yang mengombinasikan komponen kehutanan (atau tanaman berkayu) dengan komponen pertanian (atau tanaman non-kayu). Teknologi penanaman rotan jernang yang dikombinasikan dengan tanaman keras (a.l. karet) merupakan konsep yang berdimensi ekologis dan ekonomis. Adapun manfaat dan kemudahan yang dapat diperoleh dari teknik penanaman semacam ini adalah (Arifin, 2008):

1. Petani dapat memperoleh dua keuntungan sekaligus yaitu dari hasil produksi getah karet dan hasil produksi resin jernang.

11

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 20142. Tanaman jernang tidak membunuh batang karet seperti pada rotan manau karena jernang memiliki batang lebih yang kecil dan tumbuh dengan lurus tegak ke atas.

3. Tanaman jernang sangat sulit dan riskan pertumbuhannya sehingga membutuhkan pemeliharaan yang ekstra. Melalui teknik penanaman dengan karet, pertumbuhan tanaman jernang dapat diawasi pertumbuhannya secara intensif sambil melakukan kegiatan penyadapan.

4. Keberlanjutan. Tanaman jernang adalah jenis tanaman tua dimana usia satu batang jernang dapat berumur 25 - 30 tahun. Selain itu dalam satu rumpun jernang yang telah berusia 10 tahun ke atas telah memiliki anakan sekitar 10-15 batang dan ini terus berlanjut hingga pernah ditemukan dalam satu rumpun terdapat 30-40 batang.

5. Pembuatan kebun karet akan menjadi starting point dalam melestarikan tanaman jernang yang telah langka dan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Rotan jernang dapat ditanam disela tanaman kehutanan atau perkebunan seperti karet dan gaharu. Mulai tahun 2005, di Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Jambi, rotan jernang ditanam di sela pohon karet dan gaharu. Masyarakat Desa Sepintun dan Lamban Sigatal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi mulai menanam jernang pada tahun 2006 di kebun pada sela-sela tanaman karetnya. Pertumbuhan riap rotan per tahun dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuh dan genetik. Jenis rotan yang termasuk Daemonorops mempunyai riap pertumbuhan antara 21 - 94 cm per tahun (Sinaga, 1997).

IV. PENUTUP

Rotan jernang merupakan penghasil resin yang bernilai tinggi berupa jernang (dragon blood). Jernang ini masih diambil dari hutan alam, sehingga produktivitasnya sangat tergantug pada kondisi hutan. Keberadaan rotan jernang terus menurun akibat praktik pemanenan yang tidak lestari, illegal loging, kebakaran hutan dan perubahan fungsi lahan.

Permintaan jernang untuk ekspor masih tinggi sehingga perlu dilakukan budidaya secara luas untuk menjamin produktivitas. Budidaya rotan jernang termasuk sederhana dengan mengembangkan pola campuran antara tanaman kehutanan dan perkebunan. Pola campuran ini dapat memberi peluang pada masyarakat untuk mengembangkan rotan jernang di lahan milik

12

Pelatihan Rotan Kabupaten Musi Banyuasin, 9-14 Oktober 2014karena tidak memerlukan lokasi baru. Penanaman jernang ini dapat memberikan keuntungan baik ekonomi, ekologi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, W., 2008. Jernang: tanaman konservasi bernilai ekonomis tinggi. weinarifin.wordpress.com diakses tanggal 18 Juni 2011

Januminro, C.F.M., 2000. Rotan Indonesia: potensi, budidaya, pemungutan, pengolahan, standar mutu, dan prospek pengusahaan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Nugroho, A.W., J. Muara, dan N. Adriani. 2010. Teknik budidaya jenis-jenis rotan penghasil jernang. Laporan hasil penelitian. Tidak dipublikasikan.

Pasaribu, H., 2005. China Butuh 400 ton jernang rotan dari Indonesia. www.kapanlagi.com. Diakses tanggal 1 Desember 2010.

Permenhut. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.35/Menhhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu. Jakarta.

Purwanto, Y., R. Polosakan, S. Susiarti, dan E.B. Walujo, 2005. Ekstraktivisme jernang (Daemonorops spp.) dan kemungkinan pengembangannya: studi kasus di Jambi Sumatra Indonesia. Laporan Teknik. Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI.

Sahwalita dan Agus Kurniawan. 2013. Teknik Budidaya Jenis Rotan Penghasil Jernang. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Tidak dipublikasikan.

Sardjono, M.A., T. Djogo, H.S. Arifin, dan N. Wijayanto, 2003. Klasifikasi dan pola kombinasi komponen agroforestri. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.

Sinaga, M., 1997. Teknik budidaya rotan. Aisuli Vol. I No. 2.

Sumarna, Y., 2005. China Butuh 400 ton jernang rot an dari Indonesia.

www.kapanlagi.com. Diakses tanggal 1 Desember 2010.

Sumarna, Y., 2011. Panen jernang di pekarangan. Hal: 138-139. Trubus 494-Januari 2011

Waluyo, T.K., 2008. Teknik ekstraksi tradisional dan analisis sifat-sifat jernang asal Jambi. Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 26 No. 1, Maret 2008: 30-40. Puslitbang Hasil Hutan. Badan Litbang Kehutanan. Departemen Kehutanan.