K

K

K

K

K

K

E

E

E

E

E

E

H

H

H

H

H

H

U

U

U

U

U

U

T

T

T

T

T

T

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Departemen Kehutanan

Departemen Kehutanan

INFORMASI UMUM

INFORMASI UMUM

KEHUTANAN 2002

KEHUTANAN 2002

P

Penaena nggngg ung Jung Jawaw abab

Boen M Purnama Boen M Purnama Koordinator Koordinator Bambang Soepijanto Bambang Soepijanto T

Tim im PPeenyny usun :usun :

Iman Santoso Iman Santoso SY. Chrystanto SY. Chrystanto Agus Justianto Agus Justianto Anwar Anwar Triyono Saputro Triyono Saputro Agoes Sriyanto Agoes Sriyanto Suparman Rais Suparman Rais Tetra Yanuardi Tetra Yanuardi Purwoto RH Purwoto RH Bambang Supriyanto Bambang Supriyanto Syaiful Anwar Syaiful Anwar Putera Parthama Putera Parthama Widagdo Widagdo Bambang Sigit Bambang Sigit Bambang Riyanto Bambang Riyanto Aulia Aruan Aulia Aruan Hadi Daryanto Hadi Daryanto

Diterbitkan Oleh / Published by : Diterbitkan Oleh / Published by :

DE

DEPPAARRTTEEMMEEN N KEKEHUTHUTAANNAANN Min

Minisistry try oof Ff Foorestrrestryy

B

Boleh doleh d iikukutitip p dd engeng aa n men me nyebnyeb ut sut sumbumb erernyanya Ma

KA

KATA PE

TA PENG

NGANTAR

ANTAR

Dalam rangka memberikan informasi umum tentang kebijakan Departemen

Dalam rangka memberikan informasi umum tentang kebijakan Departemen

Kehutanan dan perkembangan pembangunan kehutanan kepada pegawai

Kehutanan dan perkembangan pembangunan kehutanan kepada pegawai

Departemen Kehutanan, pemerhati masalah kehutanan dan masyarakat

Departemen Kehutanan, pemerhati masalah kehutanan dan masyarakat

umum yang berkepentingan, kami publikasikan buku “INFORMASI UMUM

umum yang berkepentingan, kami publikasikan buku “INFORMASI UMUM

KEHUTANA

KEHUTANAN TAHU

N TAHUN 2002”

N 2002”..

Buku ini merupakan penerbitan pertama dari rencana penyusunan seri

Buku ini merupakan penerbitan pertama dari rencana penyusunan seri

Publikasi kebijakan kehutanan.

Publikasi kebijakan kehutanan.

Kami menyadari masih adanya kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh

Kami menyadari masih adanya kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh

karena i

karena itu

tu kam

kami i harapka

harapkan adanya kri

n adanya krittiik dan

k dan saran un

saran untuk penye

tuk penyem

mpurna

purnaan lebih

an lebih

lanjut.

lanjut.

Harapan kami semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Harapan kami semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Jakart

Jakarta,

a, De

Desem

sember

ber 2002

2002

KEPALA BADAN KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN PLANOLOGI KEHUTANAN BOEN M PURNAMA BOEN M PURNAMA NIP. 080037272 NIP. 080037272

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………... i DAFTAR ISI ………. ii 1. PENDAHULUAN ………... 11.1 Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Pembagunan ………. 2

1.2 Komitmen International ……… 3

1.3 Komitmen Nasional………... 5

2 SUMBER DAYA HUTAN ………. 8

2.1 Luas Kawasan Hutan ………... 8

2.2 Tipe Hutan ………. 10

2.3 Kondisi Penutupan Lahan ………

………

112.4 Potensi Hutan ……… 14

2.5. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan ………. 16

3 PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KONSERVASI KAWASAN ………. 18

3.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi ……… 18

3.2 Konservasi Alam ………... 18

3.3 Perlindungan Hutan ……….. 21

4 INDUSTRI KEHUTANAN ………. 25

4.1 Perkembangan Produksi Kayu bulat, Kayu Gergajian, Kayu Lapis dan Pulp ………. 25 4.2 Produksi Hasil Hutan Non Kayu Nasional ………. 26

4.3 Permintaan Hasil Hutan ………... 27

4.4 Ekspor Kayu Olahan ………. 28

4.5 Keseimbangan Suplai dan Deman Hasil Hutan ……….. 29

4.6 Kebijakan Soft-landing ………. 30

5 PENGURUSAN HUTAN ……….. 31

5.2 Pengelolaan Hutan ………... 34

5.3 Hutan Kemasyarakatan ……… 35

5.4 Pengelolaan Hutan Rakyat ………. 37

5.5 Pengelolaan Hutan Adat ……….. 37

6 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DIKLAT DAN PENYULUHAN KEHUTANAN ………. 39 6.1 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan ……….. 39

6.2 Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ………... 41

6.3 Penyuluhan Kehutanan ……… 42

7 KEBIJAKAN PRIORITAS KEHUTANAN 2002 – 2004 ………... 44

7.1 Pemberantasan Illegal Logging ……….. 45

7.2 Penanggulangan Kebakaran Hutan ……….. 46

7.3 Restrukturisasi Sektor Kehutanan ……….. 48

7.4 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan ……… 49

7.5 Penguatan Desentralisasi Kehutanan ………... 51

8 MASA DEPAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN 53 8.1 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan ……… 53

8.2 Sosial Forestry ……….………. 54

8.3 Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan ………. 57

DAFTAR ISTILAH ………... 60

LAMPIRAN ………... 67

iv

DAFTAR KOTAK

Halaman

Kotak 1.1 Visi dan Misi ………... 2

Kotak 1.2 Kuda dan Kusir 4 Kotak 1.3 Komitmen Johanesburg ………... 6

Kotak 1.4 Komitmen Indonesia terhadap International ………. 7

Kotak 2.1 Paduserasi antara RTRWP dan TGHK ………. 9

Kotak 2.2 Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh ………... 12

Kotak 2.3 Inventarisasi Hutan Nasional ……….. 13

Kotak 2.4 Permanent and Temporary Sample Plot (TSP/PSP) ………….. 15

Kotak 3.1 Wisata Alam ………... 20

Kotak 5.1 Pertambangan di Dalam Kawasan Hutan ………. 33

Kotak 5.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) 35 Kotak 5.3 Pandangan Masyarakat Adat ……….. 38

Kotak 6.1 Sebagian dari Hasil Penelitian Kehutanan ……… 40

Kotak 6.2 Realisasi Pendidikan Kehutanan ……… 41

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan untuk 23 Propinsi ………

8

Tabel 2.2 Luas Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan paduserasi TGHK-RTRWP Tahun 1999 ………

9

Tabel 2.3 Kondisi Penutupan Lahan/vegetasi Indonesia (diluar P. Irian Jaya) Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+7 tahun 1999-2000 ………...

12

Tabel 2.4 Kondisi Kondisi Penutupan Lahan/vegetasi di dalam Kawasan Hutan di Indonesia Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+7 tahun 1999-2000 ………

13

Tabel 2.5 Potensi Rata-Rata Tegakan pada Hutan Produksi (HP+ HPT) . 14

Tabel 2.6 Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi dalam rangka IUPHHK ……….

Tabel 3.1. Jumlah Spesies yang Dilindungi Undang-Undang ……….. 19

Tabel 3.2 Jumlah Lokasi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia …. 20

Tabel 3.3 Data Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 1999 sampai dengan 2002 ………

22

Tabel 3.4 Data Gangguan Kawasan Konservasi Periode 1999-2002 …... 24

Tabel 4.1. Produksi Kayu Bulat, Gergajian, Kayu Lapis dan Pulp selama 5 Tahun Terakhir ………...

25

Tabel 4.2 Produksi Hasil Hutan Non Kayu Selama 5 Tahun Terakhir…… 26

Tabel 4.3 Produksi Hasil Hutan Non Kayu Perum Perhutani Tahun 2001 27

Tabel 4.4 Kapasitas Produksi Industri di Indonesia ……….. 28

Tabel 4.5 Ekspor Kayu Olahan selama 5 tahun Terakhit ……… 28

Tabel 4.6 Proyeksi Produksi dan Konsumsi Kayu Bulat Nasional dari Tahun 1998 – 2019 ………..

vi vi

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Halaman Lampiran-1Lampiran-1 Luas Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan PenunjukanLuas Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan

Kawasan Hutan dan Perairan

6 699

Lampiran-2

Lampiran-2 Peta Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan PenunjukanPeta Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan

Kawasan Hutan dan Perairan

7 700

Lampiran-3

Lampiran-3 Kondisi Penutupan Lahan/vegetasi Indonesia (diluar P. IrianKondisi Penutupan Lahan/vegetasi Indonesia (diluar P. Irian Jaya) Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+7 Jaya) Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+7 tahun 1999-2000

tahun 1999-2000

7 711

Lampiran-4

Lampiran-4 Peta Kondisi Penutupan Lahan/vegetasi Indonesia (diluar P.Peta Kondisi Penutupan Lahan/vegetasi Indonesia (diluar P. Irian Jaya) Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat

Irian Jaya) Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM

ETM+7 +7 ttahun ahun 1999-20001999-2000

7 755

Lampiran-5

Lampiran-5 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia dari tahunLaju Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia dari tahun 1985 – 1997

1985 – 1997

7 766

Lampiran-6

Lampiran-6 Peta Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia dari tahunPeta Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia dari tahun 1985 – 1997

1985 – 1997

7 777

Lampiran-7

Lampiran-7 KawKawasan asan Konservasi Konservasi Darat Darat samsampai pai dengan dengan Tahun Tahun 2001 2001 7878

Lampiran-8

Lampiran-8 Kawasan Kawasan KonservKonservasi asi Laut Laut sampai sampai dengan dengan Tahun Tahun 2001 2001 7979

Lampiran-9

Lampiran-9 Daftar Taman Nasional di Indonesia sampai dengan tahunDaftar Taman Nasional di Indonesia sampai dengan tahun 2001

2001

8 800

Lampiran-10

Lampiran-10 Perkembangan Perkembangan HPHPH H AktiAktif f samsampai pai dengan dengan DesemDesember ber 2001 2001 8282

Lampiran-11

1

1

1

1

H

H

H

H

utan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkanutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkankepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang wajib disyukuri, diurus,kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang wajib disyukuri, diurus,dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariaannya karena memberikan dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariaannya karena memberikan m

manfaat anfaat serba serba guna kepguna kepada umada umat manat manusia. usia. OOleh karleh karena itena itu hutan dikuasai u hutan dikuasai oleholeh negara dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi negara dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun yang mendatang.

generasi sekarang maupun yang mendatang.

Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem penyangga kehidupan dan sumber Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung mengalami degradasi, oleh karena itu kemakmuran rakyat, cenderung mengalami degradasi, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dikembalikan fungsinya, dan diurus dengan adil, arif dan bijaksana, terbuka, lestari, dikembalikan fungsinya, dan diurus dengan adil, arif dan bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab.

profesional, serta bertanggung jawab.

Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berdimensi perencanaan, pengelolaan, Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berdimensi perencanaan, pengelolaan, peningkatan profesionalisme dan pengawasan, harus berwawasan global, serta peningkatan profesionalisme dan pengawasan, harus berwawasan global, serta menampung dinamika aspirasi, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang menampung dinamika aspirasi, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

berdasarkan pada norma hukum nasional.

1.

1. KontKontriburibusi si SeSektoktor r Kehutanan Kehutanan dalam dalam PePembangunmbangunan an NaNasiosionalnal

Luas sumberdaya hutan berdasarkan hasil pemaduserasian Tata Guna Hutan Luas sumberdaya hutan berdasarkan hasil pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) adalah Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) adalah

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Kotak 1.1 Kotak 1.1

VISI DAN MISI VISI DAN MISI

VISI VISI

“Terwujudnya kelestarian fungsi hutan sebagai system penyangga kehidupan, “Terwujudnya kelestarian fungsi hutan sebagai system penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat serta mendukung perekonomian nasional bagi memperkuat ekonomi rakyat serta mendukung perekonomian nasional bagi kesejahtera

kesejahteraan ran rakyat” akyat” ..

MISI MISI

•

• MMememantapkan dan mantapkan dan meleliindungi keberadaan kawasan hundungi keberadaan kawasan huttanan

•

• Rehabilitasi hutan dan lahan kritisRehabilitasi hutan dan lahan kritis

•

• Meningkatkan konservasi sumberdaya alamMeningkatkan konservasi sumberdaya alam

•

• Mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan hutan secara adilMengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan hutan secara adil

•

• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan selarasMeningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan selaras dengan semangat otonomi daerah

dengan semangat otonomi daerah

1.519 species burung, 515 species satwa mamalia, 600 species satwa reptilia, dan 1.519 species burung, 515 species satwa mamalia, 600 species satwa reptilia, dan 270 species amphibia. Sejauh ini manfaat keragaman hayati tersebut belum 270 species amphibia. Sejauh ini manfaat keragaman hayati tersebut belum mendapat porsi perhatian yang seharusnya.

mendapat porsi perhatian yang seharusnya.

Sebelum tahun 2000, pr

Sebelum tahun 2000, produksi oduksi kayu bulkayu bulat dari at dari hutan alam hutan alam dan dan hutan tanamhutan tanamanan (t

(termermasuk hutan asuk hutan tanamtanaman di an di PuPullau Jawa) rau Jawa) rata-ratata-rata pea per tr tahun ahun sebesebesar 25,40 juta msar 25,40 juta m3.3. Kontribusi terhadap perekonomian nasional berupa penerimaan devisa dari ekspor Kontribusi terhadap perekonomian nasional berupa penerimaan devisa dari ekspor komoditas primer kehutanan yang pada tahun 1998 mencapai US $ 7.52 miliar. komoditas primer kehutanan yang pada tahun 1998 mencapai US $ 7.52 miliar. Tahun

Tahun 1997 1997 jjumumllah ah tenaga tenaga kerjkerja a pada pada kegikegiatan atan pengusahapengusahaan an hutan hutan tertercatatcatat sebanyak 183 ribu orang. Jumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya sebanyak 183 ribu orang. Jumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari sektor kehutanan secara langsung dan tidak langsung diperkirakan sekitar 30 dari sektor kehutanan secara langsung dan tidak langsung diperkirakan sekitar 30

juta orang.

juta orang. SeSejak tahun jak tahun 2000 2000 produksi kaproduksi kayu yu bulat tersebut cenbulat tersebut cenderung derung mmenuenurunrun akibat menurunnya kualitas sumberdaya hutan.

akibat menurunnya kualitas sumberdaya hutan.

Timbulnya kesadaran akan bahaya eksploitasi kayu yang berlebihan pada hutan Timbulnya kesadaran akan bahaya eksploitasi kayu yang berlebihan pada hutan alam mendorong Pemerintah untuk melaksanakan program pengembangan hutan alam mendorong Pemerintah untuk melaksanakan program pengembangan hutan tanaman dan rehabilitasi lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemerintah tanaman dan rehabilitasi lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemerintah juga melaksanakan program hutan rakyat untuk mendorong penduduk pedesaan juga melaksanakan program hutan rakyat untuk mendorong penduduk pedesaan

sekitar kawasan hutan untuk memenuhi permintaan kebutuhan energi dan kayu sekitar kawasan hutan untuk memenuhi permintaan kebutuhan energi dan kayu bangunan rum

Kotak 1.2

KUDA DAN KUSIR

Sumber daya hutan digambarkan sebagai “kuda” yang mudah diperas tenaganya untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan devisa negara. Sedangkan

rimbawan digambarkan sebagai “kusir” yang memelihara dan

mengendalikannya. Oleh karena itu laju kerusakan sumber daya hutan sanga tergantung pada kusirnya = Rimbawan. Secara singkat perlu dikatakan bahwa sudah saatnya Rimbawan melakukan introspeksi atas upaya eksploitasi SDH secara berlebihan dan membiarkan “hutan bernafas” sehingga mempunyai kesempatan berkembang memperbaiki ekosistemnya.

Walaupun ada pergeseran permintaan produk sumberdaya hutan, namun pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan seperti air, wisata dan lain sebagainya sampai saat ini belum maksimal. Hal tersebut antara lain disebabkan masih terfokusnya pemanfaatan hutan pada produk kayu. Pengelolaan dan pemanfaatan multi-fungsi hutan dan kebun perlu ditingkatkan sebagai alternatif sumber devisa dan pendapatan masyarakat di dan sekita hutan. Di samping itu memberikan kesempatan pada sumber daya hutan khususnya kayu untuk bernafas.

Seluruh Rimbawan tanpa kecuali perlu bercermin, koreksi diri, menyadari kelemahannya dan menatap masa depan melalui upaya konservasi dan rehabilitasi SDA dalam arti luas dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Sumber

Kuda dan Kusir : Korsa Rimbawan dan Rehabilitasi Hutan (2002)

Upaya pengembangan hutan tanaman ditargetkan dapat mencapai luasan sebesar 8.47 juta hektar tanaman dengan produksi minimum 9,7 juta m3 kayu dapat dihasilkan dari hutan tanaman tersebut pada tahun 2000-an. Namun nampaknya

dalam memenuhi kebutuhan kayu pada masa mendatang, namun belum diperhitungkan secara serius untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.

Selain hasil hutan kayu, kawasan hutan Indonesia memberikan komoditi lain dan jasa lingkungan yang tidak kalah penting bagi perekonomian masyarakat maupun perekonomian daerah dan nasional. Sebagai contoh, satwa dan tumbuhan telah menghasilkan devisa ekspor sebesar Rp. 3.799.033 pada tahun 1998/1999. Namun demikian, hasil penelitian Fakultas Kehutanan IPB (1999) pada kawasan hutan produksi memberikan peringatan yang penting dalam pemanfaatan kayu dan hasil hutan non kayu. Penelitian tersebut menyatakan bahwa nilai guna langsung (direct use value) dari kayu maupun komoditi non kayu yang dimanfaatkan oleh HPH maupun masyarakat hanya merupakan bagian kecil dari nilai ekonomi total ((total economic value) hutan; sedangkan bila kayu dan komoditi lainnya dieksploitasi secara berlebihan maka seluruh nilai ekonomi hutan tersebut akan hilang. Oleh karena itu kawasan hutan Indonesia yang saat ini sedang mengalami degradasi yang berat memerlukan penangan yang tepat agar fungsi dan produktivitasnya dapat dipulihkan .

2. Komitmen Internasional

Perhatian dunia internasional terhadap hutan tropis pada khususnya dan sumberdaya hutan secara umum kelihatan semakin meningkat, terutama menjelang akhir abad ke 20 karena dirasakan semakin menurunnya potensi dan kualitas

sumberdaya hutan yang berpengaruh pada ekosistem global. Perhatian ini

ditunjukkan dengan adanya berbagai konvensi yang ditaati oleh hampir seluruh negara yang mempunyai sumberdaya hutan serta negara-negara yang mempunyai kepentingan atas keberadaan hutan di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam berbagai pembentukan dan menjalankan konvensi tersebut sebagai komitmen dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup.

Untuk menjalin kerjasama dalam pelestarian lahan basah yang mempunyai kepentingan global maka pada tahun 1971, telah ditandatangani Konvensi RAMSAR tentang pengelolaan lahan basah. Selain itu, dalam rangka mengatur perdagangan species yang terancam punah, telah disepakati konvensi internasional CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) pada tahun 1973. Sedangkan untuk pengelolaan sumberdaya hutan tropis secara lestari maka pada tahun 1980-an terbentuk organisasi kayu tropis yang dikenal dengan nama

Kotak 1.3.

KOMITMEN JOHANNESBURG

Komitmen terdiri dari 6 kelompok yaitu :

• From our origin to the future no. 1 to 7

• From the Rio Principles to the Johannesburg Commitment on Sustainable Development no. 8 to 14

• The challenges we face no. 15 to 21

• The Johannesburg Commitment on Sustainable Development no. 22 to 60

• Multilateralism is the future no. 61 to 64

• Making it happen ! no. 65 to 69

Uraian butir komitmen tersebut adalah antara lain :

• Pembangunan yang berkelanjutan

• Pembangunan masyarakat global yang ramah dan layak

• Menjamin dunia yang bebas dari kejahatan akibat kemiskinan dan kerusakan

lingkungan

• Pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan pada tingkat lokal hingga global

• Mendorong kerjasama dan dialog lintas ras, agama, budaya dan bahasa.

Criteria and Indicators for SFM. Disamping itu, Food and Agriculture Organization

(FAO) meluncurkan program yang dikenal dengan Tropical Forest Action Programme

(TFAP) pada tahun 1985.

Pada tahun 1992, United Nation Conference on Environmental and Development

(UNCED) dilaksanakan di Rio de Janeiro yang menghasilkan Forest Principles dan

Agenda 21 dalam rangka penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Untuk menindaklanjut konvensi-konvensi tersebut, maka pada tahun 1995-1997 telah

bekerja suatu kelompok kerja yang disebut Intergovernmental Panel on Forests (IPF)

dan dilanjutkan dengan Intergovernmental Forum on Forests (IFF) pada tahun 1997-2000. Disamping itu juga kelompok kerja lain yang bekerja pada tahun 1995-2000 yaitu Interagency Task Force on Forests (ITFF). Pada tahun 2000-an telah dibentuk

forum kehutanan dibawah PBB yang disebut United Nation Forum on Forests (UNFF)

pada tahun 2001, sertaCollaborative Partnership on Forests (CPF pada tahun 2000). Pada bulan Agustus 2002 dilakukan pertemuan puncak para Kepala Negara di Johannesburg yang menghasilkan berbagai komitmen baru menindak lanjuti komitmen-komitmen yang pernah disepakati di Rio de Janeiro, yang pada intinya

para negara bersepakat untuk meningkatkan upaya-upaya pembangunan yang

berkelanjutan.

3. Komitmen Nasional

Pada tingkat nasional, Indonesia juga telah menyusun Indonesian Forestry Action Plan (IFAP) pada tahun 1991, yang merupakan bagian dari prakarsa TFAP. Lebih lanjut, dalam melaksanakan proses sertifikasi produk-produk hasil hutan telah dibentuk Lembaga Ekolabel Indonesia. Dalam rangka menindaklanjut UNCED, Indonesia juga telah menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang terkait dengan Sustainable Forest Management (SFM) dan Criteria and Indicators of SFM. Selain dari itu, sebagai bagian dari komitmen dengan Consultative Group on Indonesia (CGI) yang ditindaklanjut dengan dibentuknya Consultative Group on Indonesian Forestry (CGIF), Indonesia mempunnyai komitmen yang tinggi untuk menangani berbagai masalah dan isu dalam pengelolaan hutan.

Sebagai tindak lanjut dari beberapa perjanjian dan konvensi internasional, seperti

Agenda 21, Forest Principles, UNCED, Proposal IPF/IFF dll., Indonesia juga telah

melaksanakan National Forest Programme (NFP). Proses NFP telah diawali dengan

dibentuknya forum koordinasi bidang kehutanan yang disebut dengan

Kotak 1.4

Komitmen Indonesia Terhadap Internasional 1. Pemberantasan Penebangan Liar

2. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Restrukturisasi Industri Kehutanan

4. Hubungan antara Reforestasi dan Kapasitas industri kehutanan 5. Penilaian Sumberdaya Hutan

6. Moratorium Konversi Hutan Alam 7. Program Kehutanan Nasional

8. PenangananLand Tenure

9. Rekalkulasi tegakan

10. Sistem Pengelolaan Hutan

11. Desentralisasi Pengelolaan Hutan

National Guidelines National Development Programme (Law No. 25/2000)

Strategic Planning Regional Development Programme International Commitment, i.e. :

• IPF/IFF/UNFF

• Convention: CBD, CCC, CCD, CITES, RAMSAR etc.

• CGI Commitment Law 41/99 Law 5/90 Law 22/99 Law 23/97 Law 24/92 Law 5/60 Strategic Planning on Provincial Level N F P LONG TERM FORESTRY PLANNING

Long Term Provincial Forestry Planning

Long Term District Annual Forestry Planningat Provincial Level Annual Forestry Planning

K

K

2

2

1. Luas Kawasan Hutan

awasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Luas Kawasan Hutan di Indonesia berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 2000 seluas 120,35 juta hektar atau sebesar 62,6% dari total luas daratan Indonesia seluas 192,16 juta ha. Kawasan hutan tersebut dibagi dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Luas kawasan hutan di Indonesia untuk 23 Propinsi belum termasuk propinsi Sumut, Riau dan Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan untuk 23 Propinsi

Fungsi Hutan Luas Daratan (juta Ha) Luas Perairan (juta Ha) Jumlah (Juta Ha) Hutan Konservasi 18,15 5,07 23,21 Hutan Lindung 29,04 - 29,04

Hutan Produksi Tetap 27,82 - 27,82

Hutan Produksi Terbatas 16,21 - 16,21

Hutan Produksi Konversi 13,67 - 13,67

Total 104,89 - 109,96

Sumber : Statistik Kehutanan 2001, Departemen Kehutanan

SUMBER DAYA

HUTAN

Kotak 2.1

Paduserasi antara RTRWP dan TGHK

P

emaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dilakukan di seluruh propinsi untuk menyempurnakan RTRWP yang telah ada, yaitu dengan mencermati kembali keberadaan kawasan-kawasan hutan yang secara yuridis telah ada sebelum ditetapkannya RTRWP. Proses pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) telah selesai dilaksanakan diseluruh propinsi kecuali Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah. Pemantapan peta RTRWP dan TGHK dilakukan oleh tim berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 696/Kpts-VII/1996 tgl 5 Nopember 1996.Kawasan-kawasan yang perlu dicermati (a) kawasan hutan yang telah dikukuhkan; (b)

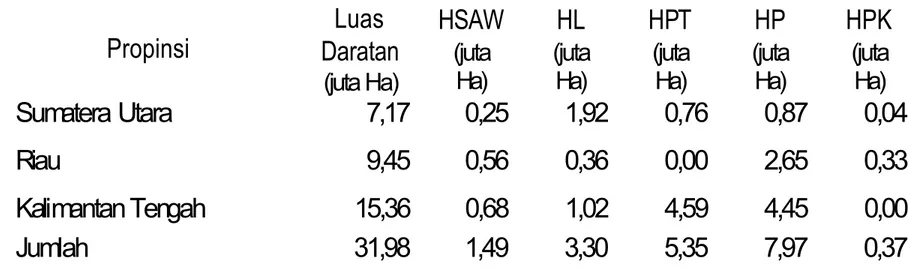

Penetapan kawasan hutan di tiga propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah saat ini masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan peta paduserasi Tata Guna Hutan Kesepatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Propinsi tahun 1999, keadaan kawasan hutan di tiga propinsi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.2. Luas Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan paduserasi TGHK-RTRWP Tahun 1999

Propinsi Luas Daratan (juta Ha) HSAW (juta Ha) HL (juta Ha) HPT (juta Ha) HP (juta Ha) HPK (juta Ha) Sumatera Utara 7,17 0,25 1,92 0,76 0,87 0,04 Riau 9,45 0,56 0,36 0,00 2,65 0,33 Kalimantan Tengah 15,36 0,68 1,02 4,59 4,45 0,00 Jumlah 31,98 1,49 3,30 5,35 7,97 0,37

2. Tipe Hutan

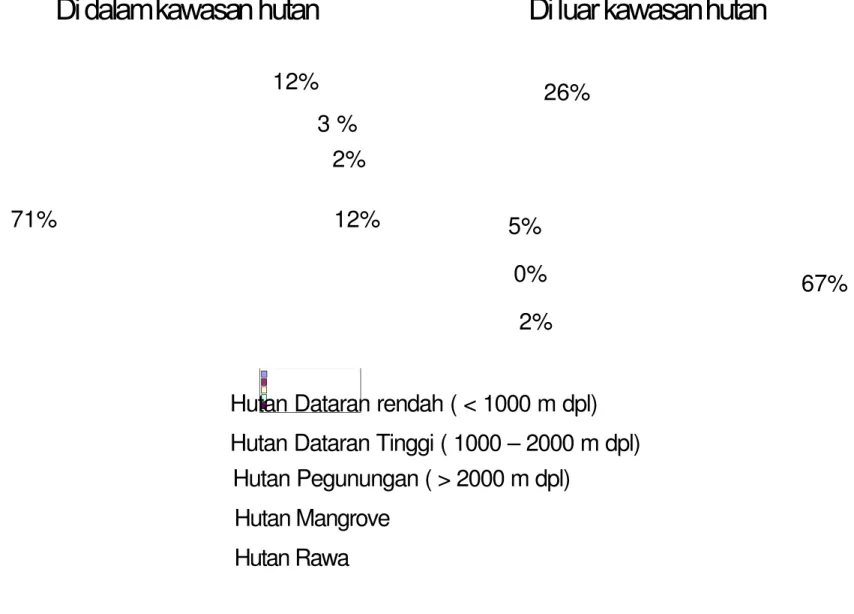

Berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Nasional tahun 1996, hutan di

Indonesia berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Komposisi hutan

menurut tipe dan keberadaannya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Tipe Hutan di dalam dan di luar kawasan hutan

Di dalam kawasan hutan :

• Hutan dataran rendah dengan ketinggian dibawah 1000 m dpl seluas 63,76 juta

ha;

• Hutan dataran tinggi dengan ketinggian antara 1000 – 2000 m dpl seluas 10,65

juta ha;

• Hutan Pegunungan dengan ketinggian diatas 2000 m dpl seluas 2,81 juta ha

• Hutan Mangrove yang didominasi Rhizophora sp, Bruquiera sp, dan Aviceneae

seluas 0,002 juta ha;

67% 2% 0% 5% 26% 71% 2% 3 % 12% 12%

Hutan Dataran Tinggi ( 1000 – 2000 m dpl) Hutan Pegunungan ( > 2000 m dpl)

Hutan Mangrove Hutan Rawa

Hutan Dataran rendah ( < 1000 m dpl)

Di luar kawasan hutan :

• Hutan dataran rendah dengan ketinggian dibawah 1000 m dpl seluas 20,46 juta

ha;

• Hutan dataran tinggi dengan ketinggian antara 1000 – 2000 m dpl seluas 0,51

juta ha;

• Hutan Pegunungan dengan ketinggian diatas 2000 m dpl seluas 0,03 juta ha

• Hutan Mangrove yang didominasi Rhizophora sp, Bruquiera sp, dan Aviceneae

seluas 1,37 juta ha;

• Hutan Rawa seluas 7,81 juta ha

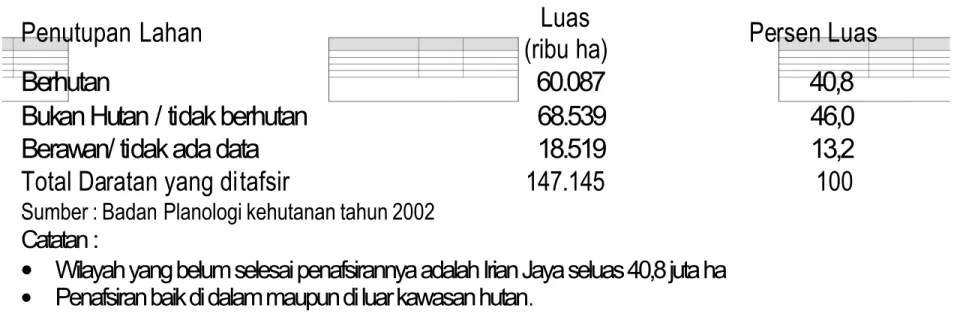

3. Kondisi Penutupan Lahan

Keadaaan penutupan lahan / vegetasi terakhir diperoleh berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat ETM+7 seluruh Indonesia sejumlah 204 scenes (data liputan tahun 1999-2000). Penafsiran penutupan lahan / vegetasi dibagi kedalam dua kelas

utama yaitu kelompok Hutan dan Non Hutan, yang masing-masing diklasifikasikan

lagi secara lebih detil menjadi kelas-kelas sebagai berikut :

§ Hutan terdiri dari Hutan lahan kering primer, Hutan lahan kering sekunder, Hutan

rawa primer, Hutan rawa sekunder, Hutan mangrove primer, Hutan mangrove sekunder, dan Hutan Tanaman. Sedangkan

§ Non Hutan terdiri dari Semak/Belukar, Belukar rawa, Pertanian lahan kering,

campur semak, Perkebunan, Pemukiman, Pertanian lahan kering, Rawa, dan Savanna.

Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat 7 ETM (angka sementara s/d Juni 2002) di wilayah daratan Indonesia diketahui bahwa luas daratan yang masih berhutan adalah sebesar 41 %, sedangkan daratan yang bukan berupa hutan (Non Hutan) sebesar 47%, sisanya 12% tidak bisa ditafsir karena tertutup awan. Lahan non hutan adalah lahan selain vegetasi hutan, dapat berupa sawah lahan pertanian, pemukiman,

Kotak 2.2

Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh

T

eknologi penginderaan jauh (remote sensing) dikenal pertama kali di USA pada tahun 1950. Perkembangan teknologi RS di bidang kehutanan saat ini sudah sangat maju baik yang menggunakan wahana pesawat terbang maupun satelit antara lain potret udara, citra landsat TM5, landsat ETM 7, Citra radar, SPOT, NOAA, IKONOS, Hyperspectral, dll. Masing-masing teknologi tersebut mempunyai kelebihan baik dalam cakupan maupun resolusi spatialnya dari 1x1 km (NOAA) s/d 1x1 m (IKONOS).Untuk mengetahui keadaan penutupan lahan dan vegetasi hutan di wilayah Indonesia, digunakan citra satelit Landsat 7 Enhanced Tematic Mapper Plus (ETM+) yang mempunyai resolusi spasial 30m untuk kanal multispektral, 60m untuk kanal thermal dan 15m untuk kanal pankromatik dengan siklus merekam daerah yang sama setiap 16 hari. Citra satelit Landsat 7 ETM+ ini merekam permukaan bumi termasuk liputan awannya, oleh karena itu untuk dapat melihat penyebaran luas hutan diperlukan citra yang bebas ataupun relatif sedikit penutupan awannya.

Untuk mendapatkan citra yang bersih dari penutupan awan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa citra multi temporal (mosaiking) atau melalui kombinasi dengan data citra radar yang mempunyai kemampuan penetrasi terhadap awan. Persebaran hutan di Indonesia yang diliput + 200 scene belum termasuk citra tambahan untuk membuat citra mosaik.

Tabel 2.3. Kondisi Penutupan Lahan/vegetasi Indonesia (diluar P. Irian Jaya)

Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+7 tahun 1999-2000

Penutupan Lahan Luas

(ribu ha) Persen Luas

Berhutan 60.087 40,8

Bukan Hutan / tidak berhutan 68.539 46,0

Berawan/ tidak ada data 18.519 13,2

Total Daratan yang ditafsir 147.145 100

Sumber : Badan Planologi kehutanan tahun 2002

Catatan :

• Wilayah yang belum selesai penafsirannya adalah Irian Jaya seluas 40,8 juta ha

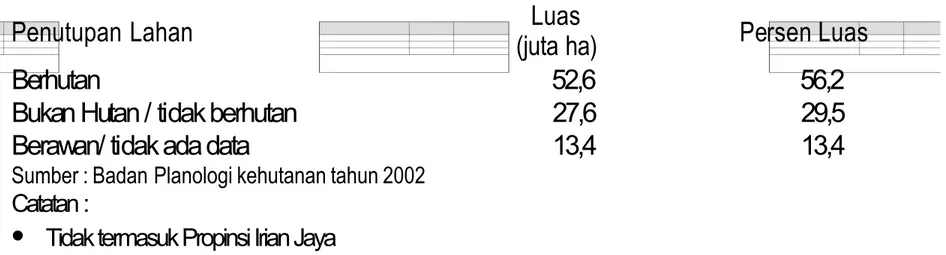

Tabel 2.4 Kondisi Kondisi Penutupan Lahan/vegetasi di dalam Kawasan Hutan di Indonesia Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+7 tahun 1999-2000

Penutupan Lahan Luas

(juta ha) Persen Luas

Berhutan 52,6 56,2

Bukan Hutan / tidak berhutan 27,6 29,5

Berawan/ tidak ada data 13,4 13,4

Sumber : Badan Planologi kehutanan tahun 2002

Catatan :

• Tidak termasuk Propinsi Irian Jaya

Areal berhutan dalam kawasan hutan meliputi hutan primer (virgin forest) seluas 20,4 juta ha, hutan sekunder (secondary forest) seluas 29,7 ha, dan hutan tanaman (HTI)

seluas 2,4 juta ha.

Kotak 2.3.

INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

P

ada tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 Indonesia untuk pertama kali melakukan perhitungan potensi hutan berskala nasional melalui “Inventarisasi Hutan Nasional” atau yang dikenal dengan nama National Forest Inventory (NFI) dengan memanfaatkan bantuan pinjaman Bank Dunia. Inventarisasi Hutan Indonesia dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan GIS yang dikombinasikan dengan pencatatan data plot lapangan dari Temporary Sample Plot(TSP) dan Permanent Sample Plot (PSP) yang berjumlah kurang lebih 2735 klaster. Klaster TSP/PSP tersebar secara sistematik setiap 20 x 20 km di Seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa. Idealnya Inventarisasi Hutan Nasional tersebut dilaksanakan setiap lima tahun. Namun hingga kini NFI belum pernah diulang kembali.

4. Potensi Hutan

Data potensi hutan nasional diperoleh pertama kali melalui survei “Green Book” yang

dilaksanakan sejak tahun 1969. Setelah itu melalui Inventarisasi Hutan Nasional, telah disusun buku Laporan Akhir Statistik Sumberdaya Hutan Indonesia pada tahun 1996. Melalui Inventarisasi Hutan Nasional juga dilakukan pengukuran PSP yang dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan tujuan mengetahui potensi hutan, pertumbuhan (growth and yield) dan memantau perubahannya. Saat ini telah dilaksanakan pengukuran ulang PSP sebanyak ± 1.100 plot klaster dan telah dilakukan pengolahan data berupa konsistensi dan validasi. Data potensi hutan tersebut juga telah dijabarkan untuk seluruh kabupaten di Indonesia sebagaimana daftar terlampir.

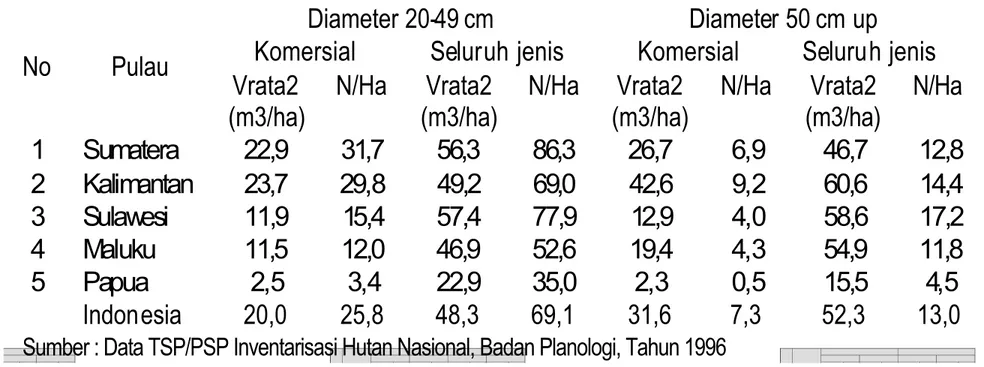

Potensi rata-rata tegakan pada hutan produksi (HP+HPT) dihitung berdasarkan basis data lapangan (TSP/PSP) dan basis data GIS pada Inventarisasi Hutan Nasional tahun 1990-1996, seperti disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Potensi Rata-Rata Tegakan pada Hutan Produksi (HP+HPT)

Diameter 20-49 cm Diameter 50 cm up

Komersial Seluruh jenis Komersial Seluruh jenis No Pulau Vrata2 (m3/ha) N/Ha Vrata2 (m3/ha) N/Ha Vrata2 (m3/ha) N/Ha Vrata2 (m3/ha) N/Ha 1 Sumatera 22,9 31,7 56,3 86,3 26,7 6,9 46,7 12,8 2 Kalimantan 23,7 29,8 49,2 69,0 42,6 9,2 60,6 14,4 3 Sulawesi 11,9 15,4 57,4 77,9 12,9 4,0 58,6 17,2 4 Maluku 11,5 12,0 46,9 52,6 19,4 4,3 54,9 11,8 5 Papua 2,5 3,4 22,9 35,0 2,3 0,5 15,5 4,5 Indonesia 20,0 25,8 48,3 69,1 31,6 7,3 52,3 13,0

Sumber : Data TSP/PSP Inventarisasi Hutan Nasional, Badan Planologi, Tahun 1996

Berdasarkan data TSP/PSP Inventarisasi Hutan Nasional tahun 1996, potensi total rotan di seluruh areal hutan sebesar 8,2 juta ton dan sekitar 91,2% (7,4 juta ton) terdapat di hutan dataran rendah, hutan rawa, dan hutan mangrove.

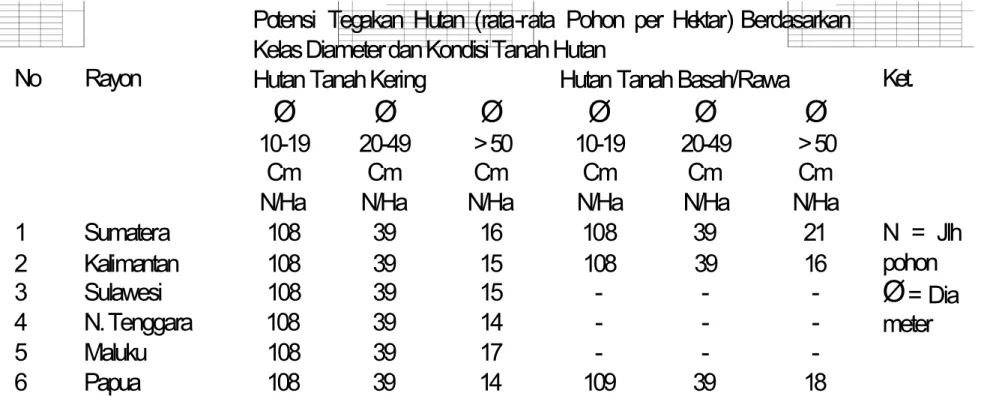

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tanggal 5 September 2002 telah ditetapkan Kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi

yang dapat diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam sebagai berikut :

Tabel 2.6. Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi dalam rangka IUPHHK

Potensi Tegakan Hutan (rata-rata Pohon per Hektar) Berdasarkan Kelas Diameter dan Kondisi Tanah Hutan

Hutan Tanah Kering Hutan Tanah Basah/Rawa

Ø 10-19 Cm Ø 20-49 Cm Ø > 50 Cm Ø 10-19 Cm Ø 20-49 Cm Ø > 50 Cm No Rayon

N/Ha N/Ha N/Ha N/Ha N/Ha N/Ha

Ket. 1 Sumatera 108 39 16 108 39 21 2 Kalimantan 108 39 15 108 39 16 3 Sulawesi 108 39 15 - - -4 N. Tenggara 108 39 14 - - -5 Maluku 108 39 17 - - -6 Papua 108 39 14 109 39 18 N = Jlh pohon Ø= Dia meter Kotak 2.4

PERMANENT AND TEMPORARY SAMPLE PLOT (PSP/TSP)

Permanent Sample Plot dan Temporary Sample Plot adalah sampel plot berupa klaster dalam kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional. Sampel plot klaster dibuat secara sistematis pada setiap grid 20x20 km di seluruh wilayah Indonesia. Setiap klaster terdiri dari 1 unit PSP dan 9 unit TSP.

Tujuan pengukuran TSP adalah untuk pendugaan volume, kondisi tegakan, dan distribusi spesies serta biodiversity, yang pengukurannya dilakukan 1 kali.

Sedangkan PSP digunakan untuk mengetahui perubahan sumber daya hutan dan riap pertumbuhan. Pengukuran dilakukan setiap 5 tahun sekali.

5. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Proses degradasi sumberdaya hutan dalam waktu ±20 tahun ini telah menimbulkan

dampak yang cukup luas, yang menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan juga sosial-politik.

Kerusakan telah terjadi di semua kawasan hutan sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum, pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain (pertambangan, dan industri), perambahan, kebakaran hutan, lemahnya kesadaran dan perhatian terhadap kelestarian ekosistem DAS, serta kurangnya upaya reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengguna hutan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis data RePPProt dan data Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) tahun 1985-1997 diperoleh angka deforestasi sebesar 22,46 juta ha atau laju deforestasi nasional per tahun sebesar 1.8 juta ha/tahun. Deforestasi terbesar terjadi di Propinsi Sumatera Selatan seluas 2,3 juta ha atau sebesar 65 % dari luas hutannya pada tahun 1985. Kemudian secara berturut turut di Propinsi Kalimantan Selatan, Lampung dan Jambi. Namun Demikian deforestasi terluas terjadi di Pulau Kalimantan seluas 10,3 juta ha, yaitu di Propinsi Kaltim 4,4 juta ha, Propinsi Kalteng 3,1 juta ha, Propinsi Kalbar 2,0 juta ha dan Propinsi Kalsel seluas 0,8 juta ha.

Data rincian laju deforestasi/degradasi hutan disajikan pada Lampiran. Laju kerusakan tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :

a. Kebijakan pembangunan hutan tanaman melalui konversi hutan alam yang belum diikuti dengan penyiapan sumber daya yang baik telah mengakibatkan terlantarnya rencana penanaman sementara pemanfaatan konversi hutan alam melalui IPK berjalan dengan cepat. Hal ini telah memberikan kontribusi terbesar untuk terciptanya lahan kritis. Produksi kayu dari IPK selama 5 tahun terakhir sebesar 92,6 juta m3. Seiring dengan kondisi tersebut, keberhasilan pembangunan hutan tanaman dinilai belum sesuai dengan rencana. Dari 9,2 juta ha yang direncanakan hingga tahun 2001 baru terealisir 2,3 juta ha.

b. Kesenjangan supply-demand bahan baku industri, dimana kapasitas industri terpasang sekitar 58,24 juta m3 sedangkan kemampuan lestari hutan adalah sekitar 25,4 juta m3. Disamping itu kebijakan di masa lalu pembukaan kran ekspor kayu bulat yang belum diikuti dengan kesiapan instrumen

pengendaliannya telah mengakibatkan terbukanya pasar gelap yang bersumber dari kayuillegal logging.

c. Kebakaran hutan tahun 1997/1998 menyebabkan hilangnya 4,8 juta hektar

kawasan hutan. Walaupun upaya pencegahan kebakaran hutan telah

dilaksanakan secara terus menerus dalam berbagai upaya, namun hasilnya belum optimal. Setiap tahun masih selalu terjadi kebakaran hutan antara 0,1 – 0,25 juta ha.

d. Masyarakat di sekitar hutan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan hutan dan bahkan sebagian termarjinalkan akibat sebagian pola pembangunan hutan cenderung tidak mendorong peran serta masyarakat. Kecemburuan akan peran serta di dalam pembangunan kehutanan dan faktor kemiskinan telah

mendorong proses pemanfaatan masyarakat oleh intelektual illegal logger .

Disamping itu pola slash and burn dalam membuka lahan untuk pertanian dan perkebunan mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

e. Tatanan sistem pemerintahan yang semula sentralistis telah berubah menjadi

desentralisasi yang memberikan penekanan otonomi urusan di bidang

kehutanan belum sepenuhnya diikuti dengan peraturan dan ketentuan di

3

3

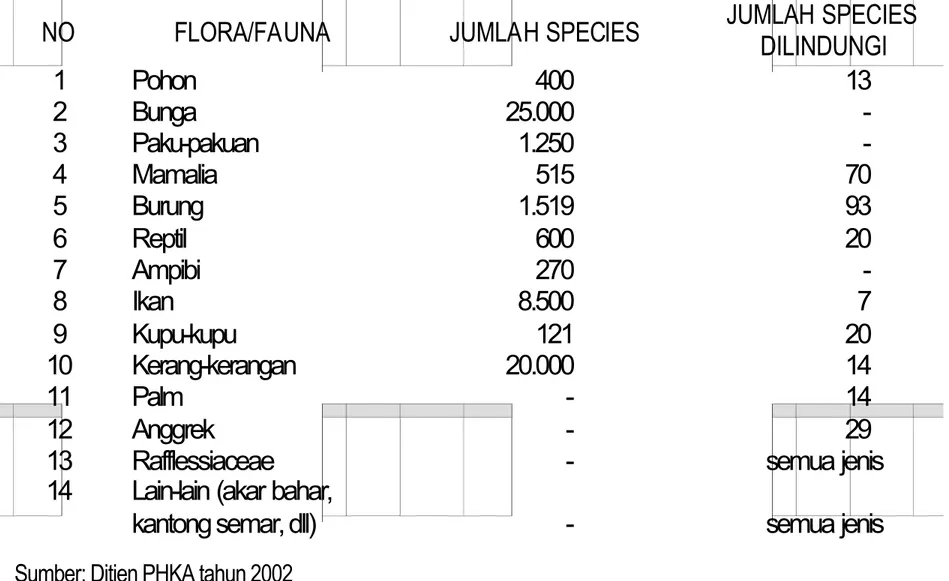

1. Flora dan Fauna yang dilindungi

Indonesia merupakan negara mega biodiversity, dengan kelengkapan jenis flora dan fauna yang sangat besar dibanding negara-negara lain. Kekayaan ini tersimpan di dalam kerimbunan hutan Indonesia yang begitu luas. Paling sedikit terdapat 400-an

jenis pohon, 500-an jenis mamalia, 1.500-an jenis burung, 25.000-an bunga-bungaan dan masih banyak lagi. Namun demikian tidak seluruh jenis flora dan fauna tersebut boleh diperdagangkan, sebagian dari mereka dilindungi dari kegiatan pemanfaartan dan perdagangan.

Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan alam (flora) dan satwa liar (fauna) diatur dalam UU No. 5/1990 berdasarkan prinsip-prinsip konservasi (sesuai dengan daya dukung, keanekaragaman, dan potensinya). Jumlah species flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia dapat dilihat pada Table 3.1.

Jenis satwa yang dilindungi antara lain Gajah Sumatera (Elephas maximus), Harimau

Sumatera (Panthera tigris sumatrensis), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis),

Babi Rusa (Babyrousa babyrussa), dan Anoa (Bubalus depresicornis). Jumlah

spesies di Indonesia yang dilindungi Undang-Undang diberikan Tabel 3.1.

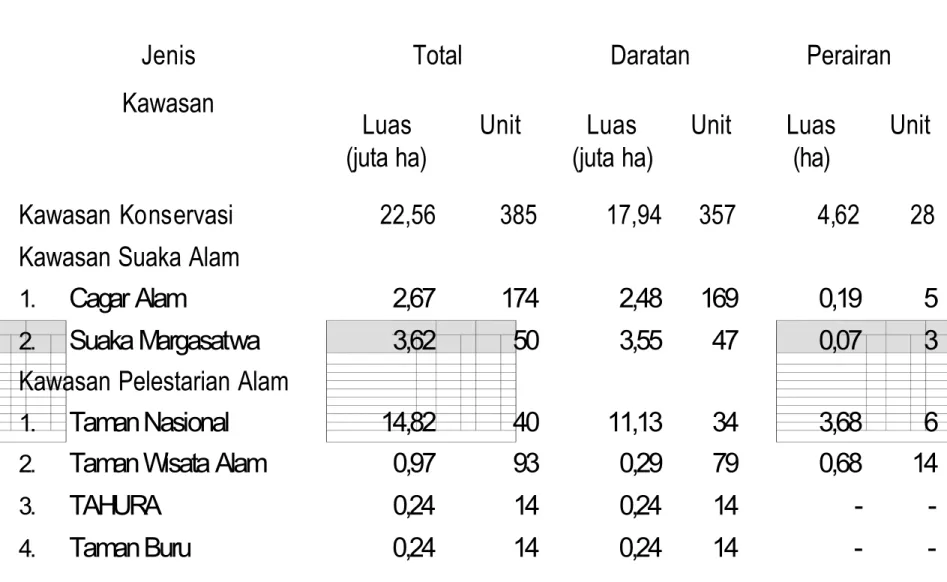

2. Konservasi Alam

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

PERLINDUNGAN

KEANEKARAGAMAN

HAYATI DAN

KONSERVASI

KAWASAN

ekosistemnya. Hutan Konservasi Indonesia terdiri atas Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB).

Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) adalah adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan.

Kawasan hutan pelestarian alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu. Rincian mengenai jumlah lokasi KSA, KPA dan Taman Buru di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Table 3.1. Jumlah Spesies yang Dilindungi Undang-Undang

NO FLORA/FAUNA JUMLAH SPECIES JUMLAH SPECIES DILINDUNGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pohon Bunga Paku-pakuan Mamalia Burung Reptil Ampibi Ikan Kupu-kupu Kerang-kerangan Palm Anggrek Rafflessiaceae

Lain-lain (akar bahar, kantong semar, dll) 400 25.000 1.250 515 1.519 600 270 8.500 121 20.000 -13 -70 93 20 -7 20 14 14 29 semua jenis semua jenis

Kotak 3.1

WISATA ALAM

Wisata alam (eco-tourism) adalah obyek atau kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi/pariwisata yang memanfaatkan sda dan ekosistemnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor pariwisata sekaligus mempertahankan keutuhan dan keunikan keragaman hayati dan ekosistemnya.

Daya tarik wisata alam di Indonesia antara lain :

• Keanekaragaman flora (terdapat 375 genera flora asia, 644 flora Australia, 421 flora philipina, terdapat suku dipterocarpaceae sejamulah 386 jenis);

• Keanekaragaman Fauna sejumlah 663 jenis seperti komodo, anoa, babirusa, jalak bali, badak jawa,dll);

• Keanekaragaman Biota laut (tumbuhan alga 197 jenis, mangrove 38 jenis, karang batu 70 jenis, molusca/siput 1500 jenis, ikan 2000 jenis, penyu 5 jenis, lumba-lumba 24 jenis,dll);

Tabel 3.2 Jumlah lokasi dan luas Kawasan Konservasi di Indonesia

Total Daratan Perairan Jenis Kawasan Luas (juta ha) Unit Luas (juta ha) Unit Luas (ha) Unit Kawasan Konservasi 22,56 385 17,94 357 4,62 28 Kawasan Suaka Alam

1. Cagar Alam 2,67 174 2,48 169 0,19 5

2. Suaka Margasatwa 3,62 50 3,55 47 0,07 3

Kawasan Pelestarian Alam

1. Taman Nasional 14,82 40 11,13 34 3,68 6

2. Taman Wisata Alam 0,97 93 0,29 79 0,68 14

3. TAHURA 0,24 14 0,24 14 -

-4. Taman Buru 0,24 14 0,24 14 -

Kawasan Konservasi darat yang telah ditunjuk dan ditetapkan sampai dengan tahun 2001 adalah 169 unit Cagar Alam, 47 unit Suaka Margasatwa, 79 Unit Taman Wisata Alam, 14 unit Taman Buru, 34 unit Taman Nasional, dan 14 unit Taman Hutan Raya. Sedangkan Kawasan Konservasi Laut terdiri dari 5 Unit Cagar Alam, 3 unit Suaka Margasatwa, 14 unit Taman Wisata, dan 6 unit Taman Nasional, dengan rincian pada Tabel 3.2.

3. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi dan produksi dari hutan tercapai secara optimal dan lestari. Secara umum perlindungan hutan diarahkan untuk menanggulangi bahaya kebakaran hutan, degradasi kawasan dan penurunan potensi ekonomi hutan.

3.1. Kebakaran lahan dan hutan

Kebakaran hutan, kebun, dan lahan telah menjadi salah satu bentuk gangguan lingkungan hidup yang akhirnya menjadi gangguan yang serius terhadap pembangunan berkelanjutan. Dampaknya cukup besar terhadap kerugian ekonomis, kerusakan ekologis, estetika, produktivitas tanah, perubahan iklim, serta menurunnya keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang merupakan sumber plasma nutfah yang tak ternilai.

Kebakaran hutan tahun 1997/1998 menyebabkan hilangnya lahan 9,7 juta hektar di mana 4,8 juta hektar merupakan areal hutan. Kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 9,3 milyar dollar (Bappenas, 1999).

Kerugian seketika akibat asap kebakaran hutan dan kebun antara lain gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan transportasi, baik darat, perairan, maupun udara. Kejadian terakhir kebakaran di Sumatra Utara dan di Kalimantan Barat telah menyebabkan ditutupnya bandara di Medan dan di Pontianak untuk beberapa jam pada beberapa minggu yang lalu. Sementara itu, negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia melaporkan adanya gangguan asap yang menyelimuti beberapa bagian negara tersebut.

menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah iklim yang ekstrim, sumber energi berupa kayu, deposit batubara, dan gambut.

Daerah utama yang rawan kebakaran di Indonesia di antaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Data luas kebakaran lahan dan hutan di Indonesia disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Data Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 1999 sampai dengan 2002.

KEBAKARAN Tahun

Hutan (Ha) Lahan (Ha)

1999 44,593.50 4,997.11

2000 3,002.45 14,578.13

2001 14,329.50 3,636.79

2002 (s/d Sept) 7,932.34 1,371.50

Sumber : Ditjen PHKA, tahun 2002

Catatan : Data tahun 2002 sampai dengan bulan September

3.2. Pengamanan Hutan

Kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi dan hutan lindung, pada saat ini umumnya mengalami berbagai gangguan dan tekanan yang luar biasa beratnya.

Gangguan tersebut pada umumnya berupa penebangan liar (illegal logging),

perburuan liar, perambahan kawasan untuk perladangan dan pemukiman, eksplorasi dan eksploitasi tambang, serta konflik lahan untuk penggunaan lain. Akibatnya, laju degradasi hutan Indonesia sudah sangat memprihatinkan yaitu mencapai 1,6 juta hektar per tahun (interpretasi citra landsat 10 tahun terakhir).

Penyebab perusakan tersebut, tidak hanya dari masyarakat sekitar kawasan hutan, namun lebih karena kelemahan kebijaksanaan pemerintah, seperti:

1. Kegagalan menurunkan pertumbuhan penduduk, khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan;

2. Kegagalan menjamin kepastian hukum kawasan;

3. Kegagalan reformasi di bidang agraria dan pembaharuan sosial pada lahan-lahan produktif;

5. Lebih membuka daripada membatasi akses ke kawasan hutan; serta

6. Pemberian susbsidi dan insentif bagi transmigrasi dan translokasi di lahan-lahan hutan negara.

7. Kendala kelembagaan pemerintah yang turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan konservasi, seperti :

Prioritas bagi upaya konservasi alam biasanya rendah karena sistem sosial terbiasa dengan pemanfaaatan sumberdaya alam secara bebas.

Sistem komando dalam struktur organisasi pemerintah kaku, dan lemahnya

dukungan dari lembaga-lembaga lain dalam menghadapi konflik;

Kondisi politik, ekonomi, dan sosial saat ini yang melemahkan dukungan finansial dan kemampuan birokrasi untuk menangani tindakan konservasi dan perlindungan.

Adanya tantangan politik lokal, tekanan organisasi kemanusiaan

internasional dibidang HAM, dan perkembangan pemberdayaan otoritas daerah, di mana pihak berwenang tidak mendahulukan aspek konservasi dalam kasus-kasus yang terkait dengan eksploitasi sumberdaya alam.

Kerugian atau dampak kerusakan hutan sangat memprihatinkan, terutama yang disebabkan oleh illegal logging dan perdagangan kayu haram, di antaranya adalah:

Degradasi sumberdaya hutan, antara lain berupa (a) Penggundulan hutan

dan meningkatnya lahan kritis; (b) Menurunnya kualitas ekosistem; serta (c) Berkurangnya kuantitas dan kualitas biodiversity.

Economic Loss, antara lain berupa (a) Hilangnya pendapatan negara seperti DR, IHH, dan pajak-pajak lainnya (diperkirakan sebesar Rp. 2,34 Trilyun per tahun di luar kerugian penyelundupan); (b) Nilai/harga kayu di pasar yang tidak wajar atau rendah akibat suplai yang berlebihan; (c) Rendahnya efisiensi pembalakan (limbahnya besar); serta (d) Pendapatan masyarakat yang tidak nyata dan hanya berjangka pendek.

Degradasi moral, baik moral aparat, pengusaha, maupun masyarakat. Hal ini mudah dirasakan, sebagai contoh adalah para pelaku pelanggaran sudah tidak merasa salah/berdosa apabila berbuat penebangan dan peredaran kayu haram/illegal.

miskin, dan sengsara dalam jangka panjang; (d) Terwujudnya kesenjangan sosial dalam masyarakat humanis; serta (e) Terbentuknya masyarakat yang tidak/kurang memiliki sikap taat hukum, tidak mau berusaha, dan tidak bekerja secara wajar.

Degradasi budaya kemasyarakatan, antara lain berupa (a) Rasa cinta alam dan lingkungan tidak berkembang ke generasi berikutnya; (b) Terbangunnya masyarakat munafik, tidak bertanggung jawab, dan apriori; serta (c) Terbangunnya masyarakat malas, tidak beretos kerja, dan pesimistis.

Data gangguan kawasan konservasi periode tahun 1999-2002 disajikan pada Tabel 3.4.

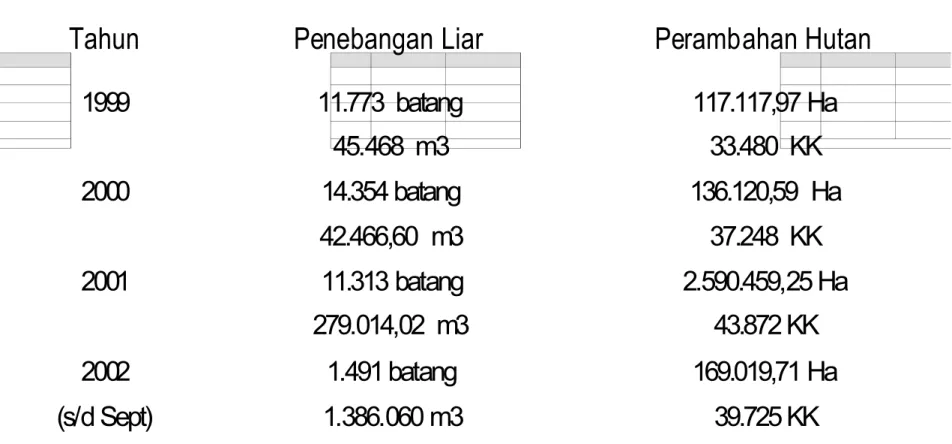

Tabel 3.4. Data Gangguan Kawasan Konservasi Periode Tahun 1999-2002

Tahun Penebangan Liar Perambahan Hutan

1999 11.773 batang 117.117,97 Ha 45.468 m3 33.480 KK 2000 14.354 batang 136.120,59 Ha 42.466,60 m3 37.248 KK 2001 11.313 batang 2.590.459,25 Ha 279.014,02 m3 43.872 KK 2002 1.491 batang 169.019,71 Ha (s/d Sept) 1.386.060 m3 39.725 KK

4

4

1. Perkembangan Produksi Kayu Bulat, Kayu Gergajian , kayu Lapis dan Pulp

Kayu gerjajian, kayu lapis dan pulp mulai tahun 1997/1998 mengalami

permasalahan yang serius ditandai dengan adanya penurunan produksi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. Penurunan produksi tersebut disamping karena adanya penurunan potensi hutan alam, juga kemungkinan adanya kegiatan produksi dan perdagangan ilegal yang volumenya tidak tercatat.

Keadaan produksi dari industri kehutanan juga tidak jauh berbeda. Jumlah produksi kayu gergajian, kayu lapis, pulp dan produk-produk olahan lainnya juga mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seperti disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Produksi Kayu Bulat, Gergajian, Kayu Lapis, dan Pulp selama 5 tahun terakhir

Produksi (m3) Tahun

Kayu Bulat Gergajian Kayu Lapis Pulp

97/98 29.520.322 2.613.452 6.709.836 2.424.453 98/99 19.026.944 2.707.221 7.154.729 1.993.624 99/00 20.619.942 2.060.163 4.611.878 1.194.283 2000 13.798.240 2.789.543 4.442.735 658.984

INDUSTRI

KEHUTANAN

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 M3 97/98 98/99 99/00 2000 2001

Perkembangan Produksi Kayu

Kayu Bulat Kayu Lapis Kayu Gergajian Pulp

2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu Nasional

Produksi Hasil Hutan Non kayu yang cukup menonjol sampai dengan tahun 2001 antara lain adalah rotan gondorukem, damar, dan kopal. Tabel 4.2 menyajikan produksi hasil hutan non kayu selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu Selama 5 Tahun Terakhir

Jenis Komoditas Satuan 1997/98 1998/99 1999/00 2000 2001 Rotan Ton 32.389 62.644 38.417 94.752 23.836 Gondorukem Ton 69.658 43.785 24.025 - 580 Damar Ton 6.423 7.887 6.310 3.342 2.921 Sagu Ton 3.944 1.479 585 114 -Terpentin Ton 13.700 7.633 2.667 - -Sutera Kg 13.440 13.279 1.911 - -Kopal Ton 764 516 114 647 428

M.Kayu Putih Liter 331.457 357.035 63.465 -

-Sumber : Ditjen BPK tahun 2002

Angka-angka di atas belum termasuk angka produksi PERUM PERHUTANI seperti rotan sampai dengan Desember 2001 mencapai 417.744 batang, serta getah pinus, kopal, daun kayu putih, lak cabang, bambu dan madu. Rincian produksi hasil hutan non kayu di Perum Perhutani seperti disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Produksi Hasil Hutan Non Kayu di Perum Perhutani Tahun 2001.

Jenis Komoditas Satuan Produksi

Getah Pinus Ton 70.743

Kopal Ton 428

Daun Kayu Putih Ton 26.213

Lak Cabang Ton 966

Kokon Kg 74.052

Kopi (Oce) Kg 28.951

Kopi Glondong Kering Kg 1.196

Cengkeh Bunga Kg 6.787 Cengkeh Gagang Kg 102 Rotan Btg Ton 417.744 7.547 Bambu Btg 3.200 Kelapa Btr 70.778 Madu Kg 10.445

Sumber : Perum Perhutani tahun 2002

3. Permintaan Hasil Hutan

Kebutuhan bahan baku kayu untuk kepentingan Industri Perkayuan (kayu lapis, pulp, kayu gergajian, dll) di Indonesia diperkirakan sebesar 58,24 juta m3 berdasarkan dari kapasitas terpasang industri perkayuan. Rincian kebutuhan kayu tersebut meliputi Industri yang terkait HPH 41,09 juta m3 dan industri tak terkait HPH sebesar 17,15 juta m3 (Badan Planologi tahun 2000).

Data konsumsi kayu untuk kepentingan domestik (masyarakat) sebesar 0.9 m3 per kapita per tahun (berdasarkan ITTO tahun 1990) secara significant akan terus meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

Kapasitas izin IPKH tahun 2001 yang terbesar adalah jenis kayu

gergajian/sawntimber sebesar 11.048.083 m3/tahun dari 1.618 unit izin IPKH dan kayu lapis sebesar 9.433.095 M3/tahun dari 107 unit izin IPKH.

Tabel 4.4. Kapasitas Produksi Industri Perkayuan di Indonesia

No Jenis Industri Unit Kapasitas (M3/th)

1 Sawntimber 1.618 11.048.083 2 Plywood 107 9.433.095 3 Pulp 6 3.980.000 4 Block Board 78 2.085.738 5 Chipmill 7 1.923.236 6 Chopstick 47 1.530.557 7 Pencilslat 7 106.666

8 Kerangka Ply/Lunch Box 3 7.530

9 Korek Api 8 6.576.800

Sumber : Ditjen BPK tahun 2002

4. Ekspor Kayu Olahan

Ekspor kayu olahan meliputi jenis kayu gergajian, kayu lapis, wood working dan block board. Selama lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2001 ekspor kayu lapis merupakan yang terbesar menghasilkan devisa yaitu 6.093,53 juta US $.

Tabel 4.5. Ekspor kayu olahan selama 5 tahun terakhir

No Produk Olahan satuan 97/98 98/99 99/00 2000 2001 1 Sawntimber 1.000 M3 juta US $ 0,30 0,48 15,90 22,00 20,50 68,76 9,87 40,52 12,31 5,19 2 Plywood 1.000 M3 juta US $ 4.800,74 2.320,38 4.863,38 1.300,53 3.372,88 1.276,41 3.096,24 881,00 930,35 315,21 3 Wood Working 1.000 M3 juta US $ 142,11 75,62 1.130,49 480,77 849,14 379,71 1.190,40 309,71 153,90 66,52 4 Block Board 1.000 M3 juta US $ 120,63 37,10 511,74 109,39 436,66 114,72 368,78 70,56 407,95 34,05

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1.000 M3 97/98 98/99 99/00 2000 2001

Volume Ek spor Kayu Olahan

Sawntimber Plywood

Wood Working Block Board

Selain kayu, hasil hutan lainnya yang diekspor adalah berupa rotan, arang, kayu manis, kopal, damar, tengkawang, jelutung serta hasil hutan ikutan lainnya. Tetapi untuk tiga tahun terakhir ekspor hasil hutan non kayu yang menonjol adalah rotan, arang dan damar.

5. Keseimbangan Suplai dan Demand Hasil Hutan

Berdasarkan informasi diatas maka Indonesia mengalami kesenjangan bahan baku sebesar 32,84 juta m3 per tahunnya. Kesenjangan ini diperoleh dari perbedaan antara produksi kayu bulat sebesar 25,40 juta m3 per tahun dan konsumsi untuk kepentingan industri perkayuan sebesar 58,24 juta m3 per tahun. Berdasarkan kajian proyeksi produksi dan konsumsi kayu bulat nasional tahun 1998 digambarkan perbedaaan pertahun selama lima tahun sebagai berikut:

Table 4.6 Proyeksi Produksi dan Konsumsi Kayu Bulat Nasional dari tahun 1998 – 2019

Tahun Optimis Moderat Pesimis

1998-1999 40,34 51,60 34,62 50,39 29,69 49,18

Penyebab kesenjangan tersebut antara lain :

(a) Pengembangan industri primer melampaui jatah tebangan tahunan (AAC); (b) Kurang berhasilnya pembangunan hutan tanaman;

(c) Pemanfaatan hutan alam kurang optimal sehingga banyak limbah yang terbuang (efisiensi pembalakan rendah);

(d) Praktek pengelolaan hutan alam yang belum berhasil melestarikan tingkat produksi kayu;

(e) Industri perkayuan kurang efisien dalam pemanfaatan kayu karena peralatan/mesin yang sudah ketinggalan zaman.

Kesenjangan kemampuan pasokan kayu bulat dengan kebutuhan industri perkayuan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penebangan liar.

6. Kebijakan Soft-landing

Sistem pengelolaan hutan produksi di Indonesia berdasarkan asumsi yang diterapkan untuk pengelolaan hutan primer, sedangkan kondisi hutan produksi saat ini didominasi oleh bekas tebangan. Disamping itu, terjadinya konversi, kebakaran, perambahan hutan, penebangan kayu secara liar dan tebangan melebihi jatah tebangan (over-cutting) menunjukkan bahwa Jatah Produksi Tahunan atau Annual Allowable Cut (AAC) yang ada tidak mendukung kelestarian hasil, sedangkan AAC yang lestari merupakan syarat utama untuk pengelolaan hutan lestari dan komitmen dari Pemerintah.

Berdasarkan kondisi hutan tersebut, maka dikeluarkan kebijakan Softlanding , yang dilakukan dengan mengurangi AAC secara terencana dan bertahap untuk memberikan kesempatan kepada industri kehutanan menyesuaikan langkah kebijakan terhadap kapasitas mereka. Kebijakan ini ditempuh untuk menghindari “shocklanding” dengan implikasi-implikasi yang berbahaya, seperti permasalahan keuangan dan sosial yang berat. Disamping itu, industri perkayuan akan menuju kebangkrutan jika dihadapkan pada pengurangan pasokan bahan baku secara drastis. Disamping itu, penyesuaian AAC akan merupakan bagian dari penyempurnaan sistem perencanaan manajemen hutan termasuk penyempurnaan metoda inventarisasi hutannya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk implementasi kebijakan ini adalah:

berikutnya dapat dilakukan (misalnya 15% untuk tahun 2003 dan 10% untuk tahun 2004) hingga mencapai kelestarian hasil yang dapat dipertangggung jawabkan. Berdasarkan perkiraan bahwa luas hutan primer telah berkurang lebih dari 40%, maka pengurangan AAC sebesar 25% pada tahun depan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya merupakan hal yang masuk akal.

b.

Langkah kedua : penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) baruuntuk semua unit pengelolaan hutan disertai dengan penyempurnaan peraturan, pedoman dan petunjuk teknis untuk perencanaan hutan produksi secara lestari.

Kebijakan softlanding ditetapkan dalam rangka mengurangi kerusakan hutan yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan, yaitu melalui penebangan hutan alam secara bertahap. Perangkat hukum yang mendukung teknis pelaksanaannya adalah:

• Kuota tebangan tahunan nasional sesuai dengan SK Menhut No.

6652/Kpts-II/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang penyusunan, penilaian dan pengesahan Rancana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman.

• Dalam penetapan target produksi tahunan, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

wajib mempedomani rakapitulasi LHC (laporan hasil cruising) yang disahkan Bupati/Walikota

• Rekapitulasi LHC blok tebangan tahunan dijadikan dasar penerbitan SPP PSDH

5

5

1. Perencanaan Kehutanan

Berdasarkan UU No. 41/1999, perencanaan kehutanan perlu dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan

dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan meliputi Inventarisasi hutan,

pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi sumber daya hutan, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungan secara lengkap. Hasil inventarisasi tersebut digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH), penyusunan rencana kehutanan dan system informasi kehutanan.

Pengukuhan kawasan hutan meliputi proses (a) penunjukan kawasan; (b) penataan batas kawasan hutan; (c) pemetaan kawasan hutan; dan (d) penetapan kawasan hutan.

Penatagunaan kawasan hutan meliputi penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan lestari. Pemanfaatan dapat dilakukan diseluruh kawasan hutan kecuali pada cagar alam (CA) dan zona inti atau zona rimba pada TN.

PENGURUSAN

HUTAN

Pem

Pemanfaatanfaatan Hutan an Hutan LiLindung bndung berupa (a) erupa (a) pempemanfaatan kawaanfaatan kawasan; (san; (b) jb) jasa liasa lingkungngkungan;an; (c) pem

(c) pemunguungutan hasil huttan hasil hutan nan non kaon kayu. Sedyu. Sedangkan angkan pada pada hutan produhutan produksi ksi ditditamambahbah pemanfaatan hasil hutan kayu.

pemanfaatan hasil hutan kayu.

Ijin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan Ijin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu da

non kayu dapat diusahakan oleh perorangan, koperasipat diusahakan oleh perorangan, koperasi, badan usaha , badan usaha mmililiik swak swastasta Indonesia, badan usaha milik negara atau daerah.

Indonesia, badan usaha milik negara atau daerah.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi DAS, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk DAS, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

Penyusunan

Penyusunan rencana rencana kehutanan kehutanan berdasarberdasarkan kan jjangka angka waktu waktu perencanaan, perencanaan, skalskalaa geografi

geografis, s, fungsi fungsi pokok kawapokok kawasan hutan. san hutan. DaDasar hukum sar hukum penyusupenyusunan rencannan rencanaa

Kotak 5.1. Kotak 5.1.

PER

PERTAMBANGAN DI DALATAMBANGAN DI DALAM KAWASAM KAWASAN HUN HUTANTAN

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan meliputi Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan meliputi pertambangan dan energi, religi, pertahanan dan keamanan, telekomunikasi, dan pertambangan dan energi, religi, pertahanan dan keamanan, telekomunikasi, dan perhubungan.

perhubungan.

Kepentingan pertambangan meliputi (a) pertambangan umum/mineral; (b) minyak dan Kepentingan pertambangan meliputi (a) pertambangan umum/mineral; (b) minyak dan gas bumi; (c) panas bumi; (d) jalur listrik; (e) instalasi air.

gas bumi; (c) panas bumi; (d) jalur listrik; (e) instalasi air.

UU no.41/1999 pada hakekatnya mengatur penggunaan kawasan hutan di hutan UU no.41/1999 pada hakekatnya mengatur penggunaan kawasan hutan di hutan produksi (HP dan HPT) dan hutan lindung (HL) melalui prosedur pinjam pakai.

produksi (HP dan HPT) dan hutan lindung (HL) melalui prosedur pinjam pakai.

Khu

Khusus penamsus penambangabangan di n di HL dilHL dilakukan denakukan dengan pola tgan pola tertertutup. utup. Persetujuan penggunaaPersetujuan penggunaann kaw

kawasan hutan yang berdamasan hutan yang berdampak luas dipak luas dillakukan oleh Meakukan oleh Menhut berdasarkan persetnhut berdasarkan persetujuanujuan DPR.

DPR.

Hutan yang rusak akibat penggunaan tsb harus direklamasi dan direhabilitasi. Hutan yang rusak akibat penggunaan tsb harus direklamasi dan direhabilitasi.