MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

BIDANG MANAJEMEN AIR MINUM

BUKU INFORMASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2009

MANAJEMEN ASET/BARANG

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI 1

BAB I KATA PENGANTAR 4

1.1 Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi 4

1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi 4

1.1.2 Kompeten di tempat kerja 4

1.2 Penjelasan materi pelatihan 4

1.2.1 Desain materi pelatihan 4

1.2.2 Isi modul 5

1.2.3 Pelaksanaan materi pelatihan 5

1.3 Pengakuan kompetensi terkini (RCC) 6

1.4 Pengertian-pengertian 7

BAB II STANDAR KOMPETENSI 9

2.1 Peta paket pelatihan 9

2.2 Pengertian unit standar 9

2.2.1 Unit standar kompetensi 9

2.2.2 Daftar unit kompetensi 10

2.2.3 Durasi pelatihan 10

2.2.4 Kesempatan mencapai kompetensi 10

2.3 Unit kompetensi yang dipelajari 11

2.3.1 Judul unit 11

2.3.2 Kode unit 11

2.3.3 Deskripsi unit 11

2.3.4 Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja 11

2.3.5 Batasan variabel 13

2.3.6 Panduan penilaian 13

2.3.7 Kompetensi kunci 14

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN 16

3.1 Strategi pelatihan 16

BAB IV MANAJEMEN ASET/BARANG 18

4.1 Perencanaan kebutuhan aset/barang 18

4.1.1 Pengertian aset 18

4.1.1.1 Umum 18

4.1.1.2 Aset sistem penyediaan air minum 19

4.1.2 Pemahaman manajemen aset 20

4.1.2.1 Lingkup manajemen aset 20

4.1.2.2 Manajemen aset sistem penyediaan air minum 21

4.1.2.3 Tujuan dan fungsi manajemen aset 23

4.1.2.4 Tahapan kerja manajemen aset 25

4.1.2.5 Kebutuhan dalam optimalisasi aset sistem penyediaan air minum 27 4.1.3 Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan 32 4.1.4 Skala prioritas dan penjadualan kebutuhan aset 36

4.2 Pelaksanaan pengadaan aset/barang 36

4.2.1 Penyusunan data dan informasi 36

4.2.2 Mekanisme pengadaan barang 38

4.2.2.1 Prinsip pengadaan barang 38

4.2.2.2 Cara pengadaan barang 40

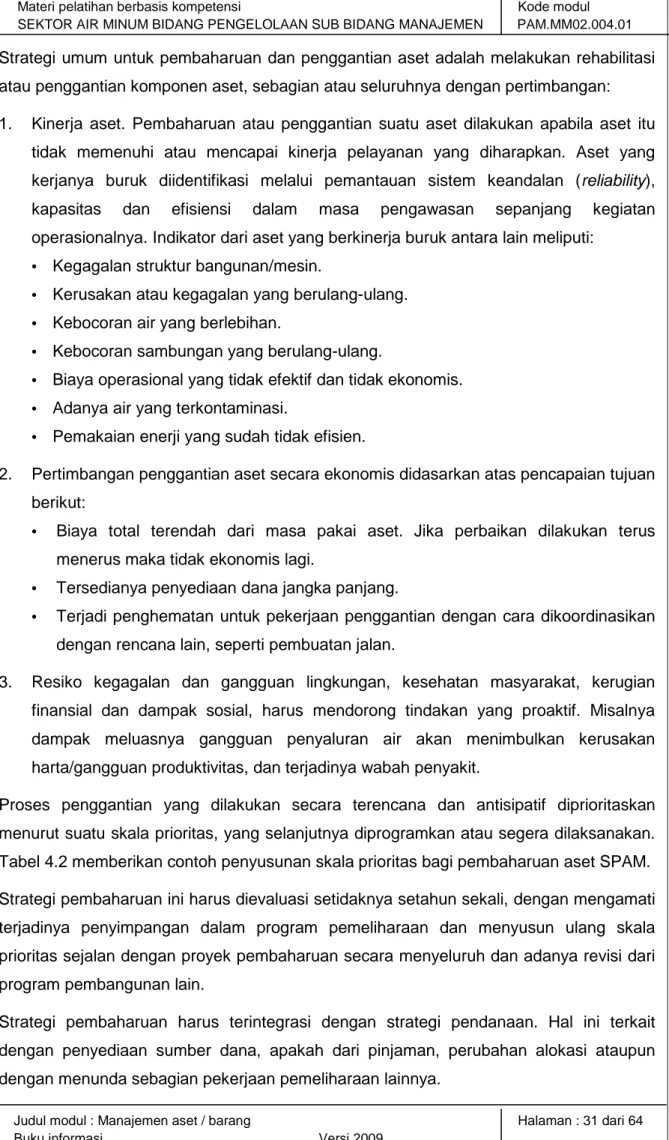

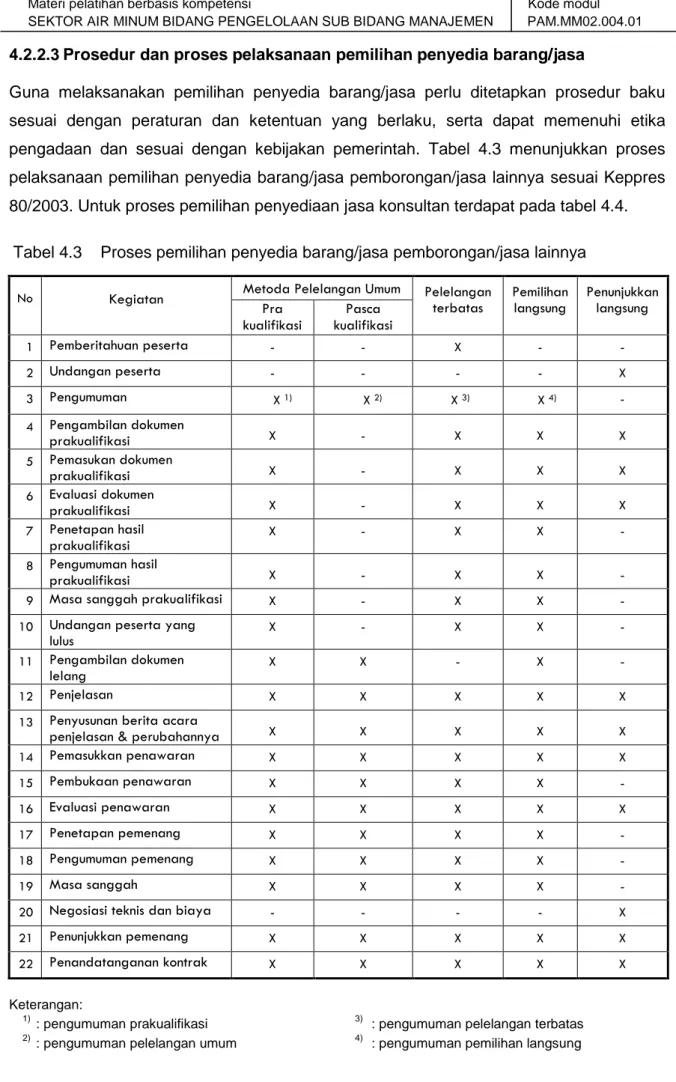

4.2.2.3 Prosedur dan proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 42 4.3 Penerimaan, penyimpanan dan distribusi aset/barang 44 4.3.1 Pengolahan data penerimaan barang/aset 44

4.3.1.1 Verifikasi 44

4.3.1.2 Penerimaan dan pencatatan barang pengadaan 45

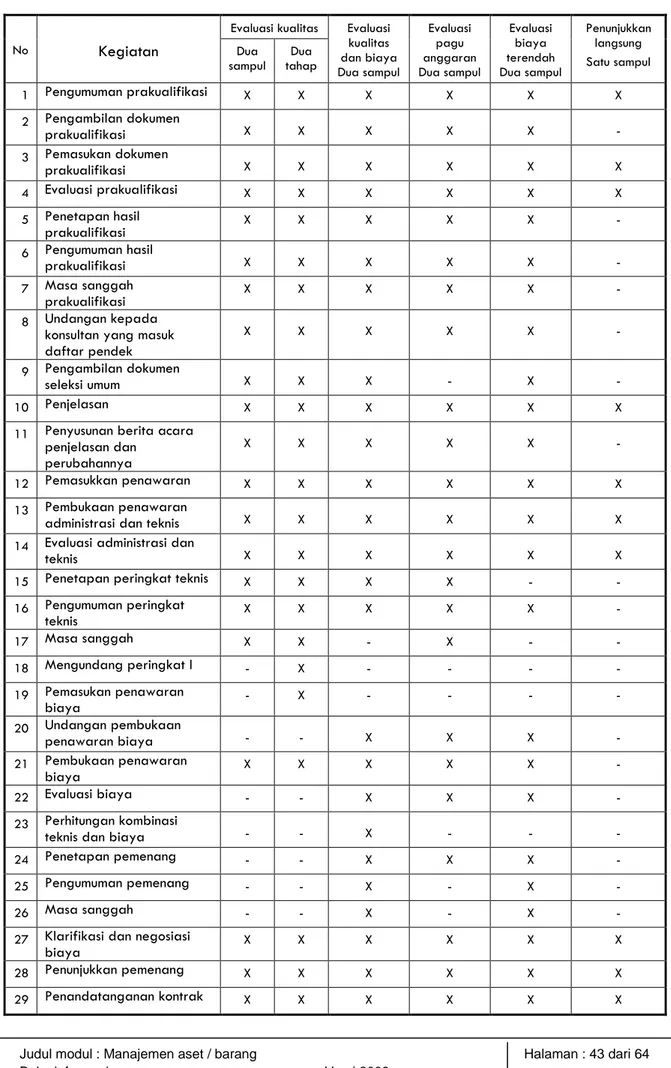

4.3.2 Pengeluaran barang/aset 46

4.3.2.1 Prosedur pengeluaran barang 46

4.3.2.2 Pembukuan pengeluaran barang 47

4.4 Manajemen inventaris 49

4.4.1 Kodefikasi 51

4.4.2 Prosedur inventarisasi 52

4.4.3 Persediaan barang/aset 54

4.4.4 Pemesanan barang/aset 54

4.4.5 Penyimpanan barang/stok pengadaan dan pengamanannya 54

4.4.5.1 Penyimpanan 54

4.4.5.2 Pengamanan 55

4.5 Penghapusan aset 58 4.5.1 Dasar penghapusan 58 4.5.2 Strategi penghapusan 59 4.5.3 Proses penghapusan 60 4.5.3.1 Pemusnahan 60 4.5.3.2 Pemindahtanganan 60

BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN

KOMPETENSI 62

5.1 Sumber daya manusia 62

BAB I

KATA PENGANTAR

1.1. Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi 1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang dinamis, yang saling berhubungan/berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pelatihan. Perumusan tujuan pelatihan berbasis kompetensi merupakan penjabaran dari rangkaian kegiatan yang disyaratkan dalam standar kompetensi untuk menjawab tuntutan dari setiap kriteria unjuk kerja dalam pencapaian kompetensi kerja.

Pelatihan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang berkaitan dengan tugas yang dimiliki peserta. Sehingga setelah pelatihan selesai peserta memperoleh peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dan mampu mengisi jabatan/profil pekerjaan yang dibutuhkan.

1.1.2 Kompeten di tempat kerja

Kompetensi adalah menyatunya ketiga aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja atau KSA (knowledge, skill, attitude) yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja yang disyaratkan di tempat kerja. Kompetensi adalah potensi seseorang yang ditampilkan setelah dilatih melalui pelatihan. Adapun ukuran standar kompetensi tersebut dapat diukur dan dijelaskan oleh Kriteria Unjuk Kerja.

Kompeten di tempat kerja adalah seseorang yang telah dapat memenuhi persyaratan jabatan/pekerjaan yang ditetapkan oleh pasar/tempat kerja. Tuntutan kualitas tersebut didasarkan pada perangkat bakuan kompetensi (kriteria unjuk kerja).

1.2. Penjelasan materi pelatihan 1.2.1. Desain materi pelatihan

Materi pelatihan merupakan bagian dari suatu program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci rangkaian pencapaian kompetensi kerja.

Pada materi pelatihan, aspek-aspek kompetensi dalam indikator unjuk kerja diuraikan ke dalam bentuk modul pelatihan, agar dapat dipahami, dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Modul ini didisain untuk dapat digunakan pada pelatihan konvensional/klasikal dan pelatihan individual/mandiri.

Yang dimaksud dengan pelatihan klasikal adalah pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan bantuan seorang pelatih atau pembimbing, dengan menggunakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelatihan mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta, dengan menambah unsur-unsur atau sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan pelatih. Selanjutnya dapat dipraktekkan penyelesaian suatu tugas tertentu melalui tahapan-tahapan latihan yang sistematis.

1.2.2 Isi modul

Modul merupakan uraian terkecil bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis untuk membantu peserta pelatihan menguasai tujuan pelatihan. Modul akan memandu pelatih/fasilitator menyampaikan bahan belajar dalam proses pelatihan yang sesuai secara terinci.

Modul ini terdiri dari 3 bagian, yaitu: a. Buku informasi

Buku Informasi adalah sumber pelatihan, baik untuk pelatih maupun untuk peserta pelatihan.

b. Buku kerja

Buku kerja ini digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktik baik dalam pelatihan klasikal maupun pelatihan individual/mandiri.

Buku kerja diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi :

• Kegiatan-kegiatan yang membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.

• Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian kemampuan peserta pelatihan.

• Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik kerja.

c. Buku penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh pelatih untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada buku kerja.

Buku penilaian berisi :

• Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan kemampuan.

• Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian kemampuan peserta pelatihan.

• Sumber-sumber yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai kemampuan.

• Semua jawaban/tanggapan pada setiap pertanyaan yang diisikan pada buku kerja. • Petunjuk bagi pelatih untuk menilai setiap kegiatan praktik.

• Catatan pencapaian kemampuan peserta pelatihan. 1.2.3 Pelaksanaan materi pelatihan

Pada pelatihan klasikal, pelatihan akan:

• Menyediakan buku informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.

• Menyediakan salinan buku kerja kepada setiap peserta pelatihan.

• Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.

• Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban tanggapan dan menuliskan hasil tugas praktiknya pada buku kerja.

Pada pelatihan individual / mandiri, peserta pelatihan akan :

• Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama pelatihan. • Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada buku kerja. • Memberikan jawaban pada buku kerja.

• Mengisikan hasil tugas praktik pada buku kerja.

• Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh pelatihan.

1.3. Pengakuan kompetensi terkini (RCC)

Jika anda telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, anda dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini (RCC,

recognition of current competency). Berarti anda tidak akan dipersyaratkan untuk belajar

Anda mungkin sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena anda telah:

a. Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan yang sama, atau

b. Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama, atau

c. Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4. Pengertian-pengertian Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja, atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

Standarisasi

Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

Penilaian / uji kompetensi

Penilaian atau uji kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan (kriteria unjuk kerja).

Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari ketiga aspek tersebut di tempat kerja untuk mencapai unjuk kerja yang ditetapkan.

Standar kompetensi

Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang diperlukan pada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku atau pemangku jabatan kerja. Standar

kompetensi dinyatakan dalam format tertentu, yaitu: (i) unit kompetensi dari jabatan kerja tersebut; (ii) elemen kompetensi dari tiap unit kompetensi, dan (iii) kriteria unjuk kerja untuk tiap unit kompetensi.

Sertifikasi kompetensi

Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi melalui proses penilaian/uji kompetensi.

Sertifikat kompetensi

Sertifikat kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi kepada seseorang yang dinyatakan kompeten, yaitu tenaga kerja trampil atau ahli yang telah menguasai suatu kompetensi tertentu dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keahlian/ketrampilan tertentu.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI

2.1. Peta paket pelatihan

Standar kompetensi kerja sektor air minum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengelolaan. Pada bidang pengelolaan air minum diantaranya meliputi bidang manajemen.

Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum, yang dikategorikan dalam:

• Kelompok kompetensi umum, terdiri dari 2 unit kompetensi. • Kelompok kompetensi inti, terdiri dari 15 unit kompetensi. • Kelompok kompetensi khusus, terdiri dari 2 unit kompetensi.

2.2. Pengertian unit standar 2.2.1 Unit standar kompetensi Standar kompetensi

Merupakan pernyataan apa yang harus dikerjakan di tempat kerja, disusun dengan pendekatan bidang pekerjaan. Standar kompetensi terbentuk atas sejumlah unit kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Unit kompetensi

Merupakan uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar kompetensi. Setiap unit kompetensi memiliki sejumlah elemen kompetensi.

Elemen kompetensi

Merupakan bagian terkecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan sejumlah fungsi tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kriteria unjuk kerja (KUK)

Merupakan langkah kerja yang harus dilaksanakan dalam pencapaian elemen kompetensi. KUK mencerminkan kegiatan yang menggambarkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja. Selain itu KUK juga menunjukkan sejauh mana persyaratan elemen kompetensi dapat diukur berdasarkan pada tingkat yang diinginkan.

2.2.2 Daftar unit kompetensi

Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum : A. Kelompok kompetensi umum

1. Menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Melaksanakan manajemen umum.

B Kelompok kompetensi inti 1. Melaksanakan manajemen mutu 2. Melaksanakan manajemen strategik

3. Melaksanakan manajemen sumber daya manusia 4. Melaksanakan manajemen aset/barang

5. Melaksanakan manajemen keuangan dan akuntansi 6. Melaksanakan manajemen informasi

7. Melaksanakan manajemen operasi SPAM 8. Melaksanakan manajemen pemeliharaan SPAM 9. Melakukan komunikasi

10. Melaksanakan konseling 11. Melaksanakan negosiasi bisnis

12. Melakukan manajemen bisnis air minum 13. Melakukan manajemen investasi

14. Melakukan manajemen resiko

15. Melaksanakan kemitraan pemerintah badan usaha C Kelompok kompetensi khusus

1. Menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa 2. Melakukan hubungan masyarakat

2.2.3 Durasi pelatihan

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan seluruh 19 unit kompetensi adalah 111 JPL, dimana 1 JPL (jam pelajaran) adalah 45 menit.

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan unit kompetensi ini adalah 6 JPL.

2.2.4 Kesempatan mencapai kompetensi

Jika anda belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, pelatih anda akan mengatur rencana pelatihan dengan anda. Rencana ini akan memberikan anda

kesempatan kembali untuk meningkatkan level kompetensi anda sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3. Unit kompetensi yang dipelajari 2.3.1. Judul unit

Judul unit Kompetensi: Melaksanakan manajemen aset/barang 2.3.2. Kode unit

Kode unit: PAM.MM02.004.01. 2.3.3. Deskripsi unit

Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan manajemen aset/ barang.

2.3.4. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen kompetensi yang harus dikuasai dalam unit kompetensi berikut kriteria unjuk kerja terdapat pada tabel 2.1 di bawah ini:

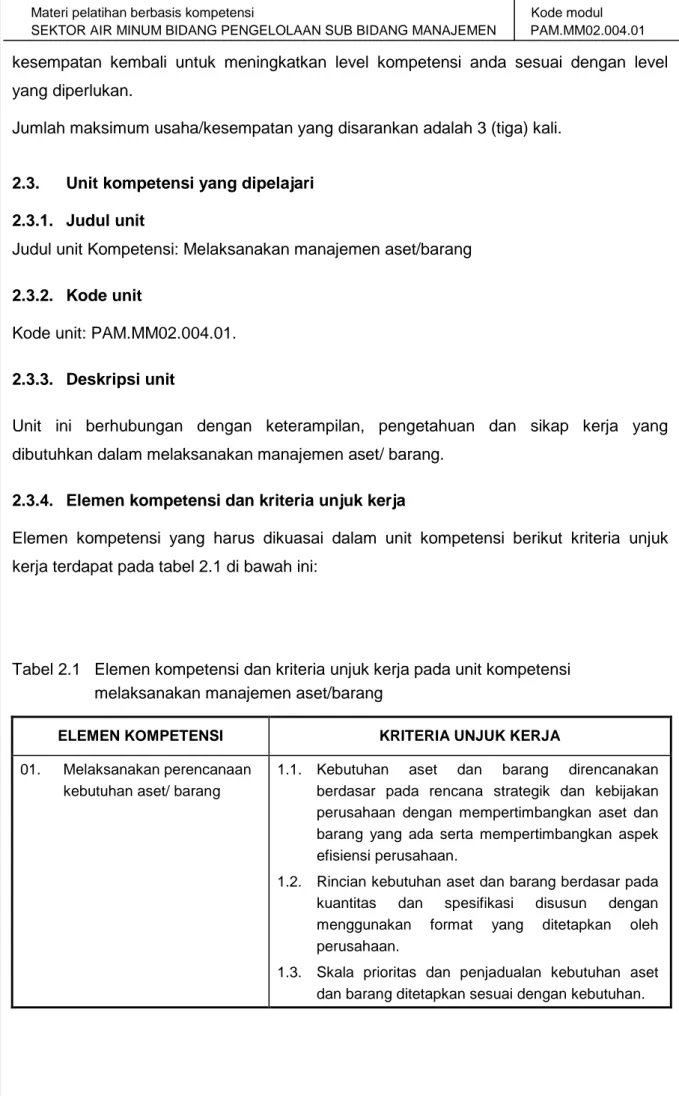

Tabel 2.1 Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi melaksanakan manajemen aset/barang

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

01. Melaksanakan perencanaan

kebutuhan aset/ barang

1.1. Kebutuhan aset dan barang direncanakan

berdasar pada rencana strategik dan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan aset dan barang yang ada serta mempertimbangkan aspek efisiensi perusahaan.

1.2. Rincian kebutuhan aset dan barang berdasar pada kuantitas dan spesifikasi disusun dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh perusahaan.

1.3. Skala prioritas dan penjadualan kebutuhan aset dan barang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

02. Melaksanakan pengadaan

aset/ barang

2.1. Data dan informasi aset dan barang yang akan diadakan dipersiapkan sesuai dengan perencanaan kebutuhan.

2.2. Survey ke supplier dan vendor dilakukan untuk memperoleh harga yang rasional dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

2.3. Pengadaan barang dilakukan dengan

menggunakan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan (apabila sumber dana dari pemerintah maka berlaku prosedur sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003.

03. Melaksanakan penyimpanan

dan distribusi aset/ barang serta pemanfaatannya

3.1. Data dan informasi aset dan barang dihimpun dan diolah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

3.2. Pengeluaran aset dan barang dilakukan atas permintaan penggunaan yang sah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dengan menerapkan FIFOLIFO (First In First Out Leave In First Out). 3.3. Data dan informasi aset dan barang di upgrade

secara periodik sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan perusahaan.

04. Menerapkan manajemen

inventaris (sediaan)

4.1. Kodifikasi aset/ barang ditetapkan secara manual

atau terkomputerisasi sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan.

4.2. Kecepatan penyerapan aset/ barang dipantau

dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan perusahaan.

4.3. Buffer Stock aset/ barang untuk menjaga

ketersediaan ditetapkan berdasar pada tingkat kebutuhan/pemakaian masing-masing jenis aset dan barang untuk operasional perusahaan.

4.4 Life time aset/ barang dan re-order point aset/ barang ditetapkan berdasar pada karakter, spesifikasi dan jenis pemakaian dari masing-masing aset.

05. Melaksanakan penghapusan

aset/ barang

5.1. Kategori jenis aset dan barang yang dapat dihapus diidentifikasi dan ditetapkan berdasar pada kebijakan perusahaan tentang penghapusan barang bdan aset.

5.2. Prosedur penghapusan aset/ barang ditetapkan berdasar pada kebijakan perusahaan tentang penghapusan aset dan barang.

5.3. Proses penghapusan aset/ barang dilakukan dengan prosedur baku yang ditetapkan perusahaan.

2.3.5. Batasan variabel 1. Konteks variabel :

Unit ini berlaku untuk melaksanakan perencanaan, melaksanakan pengadaan, melaksanakan penyimpanan dan distribusi, menerapkan manajemen inventaris (sediaan) dan melaksanakan penghapusan yang digunakan untuk melaksanakan manajemen aset/ barang.

2. Perlengkapan untuk melakukan manajemen aset/ barang pada pengelolaan air minum, mencakup:

2.1 Referensi

2.2 Pedoman akuntansi PDAM.

2.3 Form pengadaan, penyimpanan dan distribusi, inventaris dan penghapusan. 2.4 Data pemasok/ supplier.

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan manajemen aset/ barang pada pengelolaan air minum meliputi :

3.1 Melaksanakan perencanaan. 3.2 Melaksanakan pengadaan.

3.3 Melaksanakan penyimpanan dan distribusi. 3.4 Menerapkan manajemen inventaris (sediaan). 3.5 Melaksanakan penghapusan.

4. Peraturan untuk melaksanakan manajemen aset/ barang pada pengelolaan air minum adalah:

4.1 Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

4.2 Keputusan Presiden RI No.60 tahun 2004 tentang perubahan pertama Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003.

4.3 Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 2005 tentang perubahan kedua Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003.

4.4 Keputusan direksi. 2.3.6. Panduan penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian :

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

2. Kondisi penilaian :

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, penerapkan manajemen inventaris (sediaan) dan penghapusan pada pelaksanaan manajemen aset/ barang.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut : 3.1. Pengelolaan logistik.

3.2. Pengelolaan aset. 3.3. Pengadaan barang. 4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut : 4.1. Menyusun laporan aset.

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :

5.1. Prosedur pengadaan. 5.2. Penetapan spesifikasi. 5.3. Cara pengadaan. 2.3.7. Kompetensi kunci

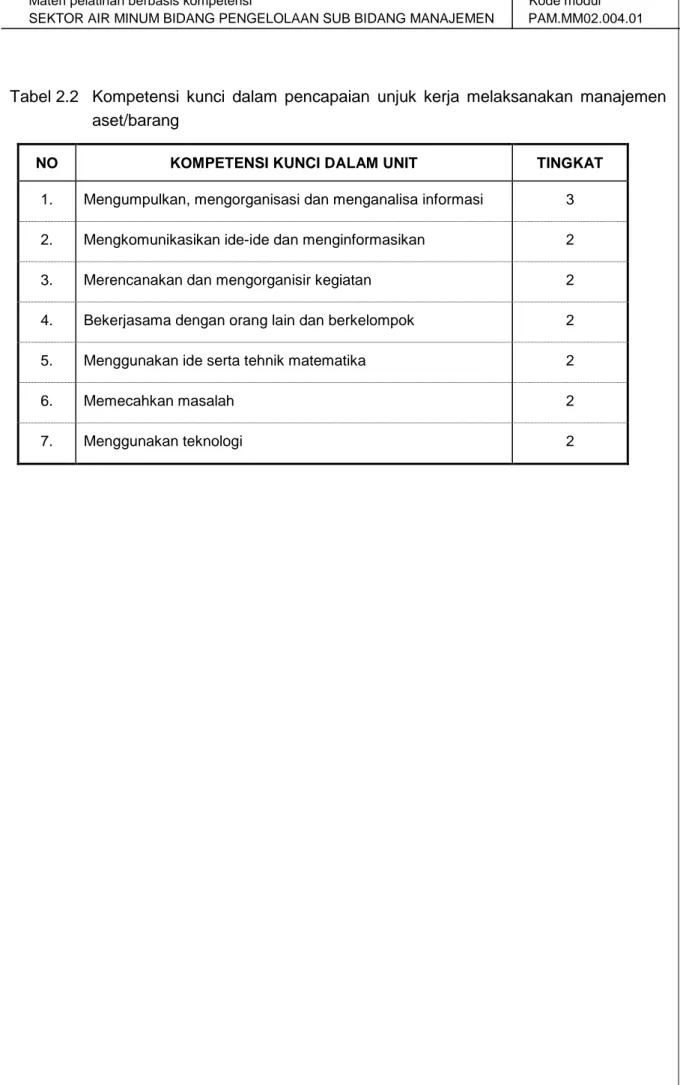

Kompetensi kunci dalam mencapai unjuk kerja yang disyaratkan terdapat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Kompetensi kunci dalam pencapaian unjuk kerja melaksanakan manajemen aset/barang

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT TINGKAT

1. Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisa informasi 3

2. Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan 2

3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan 2

4. Bekerjasama dengan orang lain dan berkelompok 2

5. Menggunakan ide serta tehnik matematika 2

6. Memecahkan masalah 2

BAB III

STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1 Strategi pelatihan

Persiapan dan perencanaan pelatihan:

• Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar anda.

• Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.

• Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.

• Merencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan anda. Permulaan dari proses pembelajaran:

• Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas yang terdapat pada tahap belajar.

• Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan anda. Pengamatan terhadap tugas praktik:

• Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh pelatih atau orang yang telah berpengalaman lainnya.

• Mengajukan pertanyaan kepada pelatih tentang konsep sulit yang anda temukan. Implementasi dan penilaian:

• Penilai akan mengumpulkan bukti dan membuat pertimbangan mengenai pengetahuan, pemahaman dan unjuk kerja tugas-tugas anda dan sikap anda terhadap pekerjaan.

• Penilaian dapat dilaksanakan dengan tujuan sebagai bantuan dan dukungan belajar. • Anda akan dinilai untuk menentukan apakah anda telah mencapai kompetensi sesuai

dengan standar yang dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja.

3.2 Metode pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

Belajar secara mandiri:

Belajar secara mandiri memperbolehkan anda untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara

bebas, anda disarankan untuk menemui pelatih setiap saat untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, namun sesi kelompok tetap memberikan interaksi antara peserta, pelatih dan pakar/ahli dari tempat kerja.

Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh pelatih atau ahli lainnya. Sesi belajar terstruktur ini umumnya mencakup topik tertentu.

BAB IV

MANAJEMEN ASET / BARANG

4.1 Perencanaan kebutuhan aset / barang 4.1.1 Pengertian aset

4.1.1.1 Umum

Terdapat beberapa pengertian mengenai aset. Pengertian yang paling mendasar adalah dalam pernyataan “aset is the resources under control”. Sumber daya yang berada dalam penguasaan dan pengendalian manajemen inilah yang perlu dipelajari lebih dalam.

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible, seperti gedung, kendaraan, uang, dsb) serta tidak berwujud (intangible, seperti hak paten, merk, komitmen dari sumber daya manusia, reputasi, dsb). Termasuk di dalam ketagori aset

tangible adalah aset riil dan aset non-riil, dimana contoh aset non-riil antara lain

berbentuk deposito.

Pengertian aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, terbagi dalam 3 aspek pokok, yaitu: (sumber: Ir. Doli Siregar, MSc, Manajemen Aset):

1. Sumber daya alam, adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2. Sumber daya manusia, adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal, pikiran, seni, ketrampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.

3. Infrastruktur, adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-undang no 1 tahun 2004, yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun pengertian aset/barang daerah yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sumber perolehan barang milik daerah:

• Pembentukan daerah otonom berdasarkan undang-undang. • Pembelanjaan APBN/APBD.

• Sumbangan dalam/luar negeri. • Sumbangan pihak ketiga.

• Penyerahan dari pemerintah pusat. • Fasilitas umum dan fasilitas sosial. • Swadaya masyarakat.

• Semua barang yang secara hukum dikuasai pemerintah daerah. 4.1.1.2 Aset sistem penyediaan air minum

Berdasarkan PP 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan sistem penyediaan air minum (SPAM) didefinisikan sebagai suatu kesatuan fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Aset diartikan sebagai aktiva berwujud yang memiliki umur lebih panjang dari satu tahun. Dalam infrastruktur air minum aset utama dapat berupa jaringan perpipaan, hidran, valve, sambungan, meter air, manhole, waduk, instalasi pengolahan, pompa, reservoir, pengolahan limbah/lumpur. Berdasarkan pada PP 16 tahun 2005, batasan aset SPAM adalah:

1. Unit air baku, merupakan sarana pengambilan dan atau penyedia air baku. Dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

2. Unit produksi, merupakan prasarana dan sarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan atau biologi. Dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

3. Unit distribusi, terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan air minum, alat ukur dan peralatan pemantauan.

4. Unit pelayanan, meliputi sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran. 5. Unit pengelolaan teknis, terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan

pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi.

4.1.2 Pemahaman manajemen aset 4.1.2.1 Lingkup manajemen aset

Di dalam manajemen aset (pengelolaan aset), tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan sampai penghapusan barang tersebut, dengan urutan berikut ini:

1. Perencanaan (planning): meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan penganggarannya (budgeting).

2. Pengadaan (procurement): meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga, penyusunan spesifikasi dan sebagainya.

3. Penyimpanan dan penyaluran (storage and distribution). 4. Pengendalian (controlling).

5. Pemeliharaan (maintenance). 6. Pengamanan (safety).

7. Pemanfaatan penggunaan (utilities). 8. Penghapusan (disposal).

9. Inventarisasi (inventory).

Berdasarkan landasan yang jelas dan terbaru yaitu Permendagri no 17 tahun 2007, pengelolaan barang daerah meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 2. Pengadaan.

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. 4. Penggunaan.

5. Penatausahaan. 6. Pemanfaatan.

7. Pengamanan dan pemeliharaan. 8. Penilaian.

9. Penghapusan. 10. Pemindahtanganan.

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 12. Pembiayaan, serta

13. Tuntutan ganti rugi

Manajemen aset sendiri dapat didefinisikan sebagai proses dalam mengarahkan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan aset dan pengoptimalan fungsi layanan serta pengelolaan resiko dan biaya yang terkait dengan keseluruhan siklus aset.

Implementasi manajemen aset yang efisien dan efektif membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai pertanggungjawaban penggunaan aset. Penggunaan aset ini meliputi rencana komprehensif yang didasarkan atas sasaran yang diinginkan dari penyediaan aset, dan rencana untuk memenuhi pembiayaan penggunaan aset, pengelolaan dan pemeliharaan aset eksisting, serta rasionalisasi dan penghapusan aset yang berlebih. Hasil terpenting dalam implementasi manajemen aset adalah menjamin bahwa aset eksisting dikelola dan dipelihara secara efisien dan efektif serta benar-benar didayagunakan dalam mendukung pelayanan, sehingga memaksimalkan potensi yang dapat dihasilkan oleh aset tersebut. Kinerja fisik, operasional, fungsional dan keuangan dari aset tersebut harus dipantau secara kontinu dan diikuti dengan program untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kinerja melalui suatu program peningkatan kinerja yang spesifik. Atau dapat dikatakan bahwa resiko serta biaya yang harus dikeluarkan adalah terkendali sepanjang masa pakai aset.

4.1.2.2 Tujuan dan fungsi manajemen aset

Saat ini, di lingkungan Pemda/pegawai negeri, manajemen aset lebih dikenal sebagai manajemen inventaris/barang atau manajemen material dengan penitikberatan pada tujuan bagaimana mengelola barang inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya.

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas pembangunan.

Manajemen aset ke depan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari PDAM. Perusahaan dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.

Manfaat diterapkannya manajemen aset bagi PDAM adalah:

1. Meningkatkan pengurusan dan akuntabilitas – dengan menunjukkan kepada pemilik, pengguna, dan pihak yang terkait, bahwa layanan yang dihasilkan adalah layanan yang efektif dan efisien; menyediakan dasar untuk mengevaluasi keseimbangan layanan – harga – kualitas; meningkatkan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya dengan perhitungan kinerja dan keuangan.

2. Meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan pengguna layanan – dengan cara meningkatkan pengertian pada kebutuhan layanan dan pilihan-pilihannya; konsultasi formal atau persetujuan pengguna tentang level layanan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan citra perusahaan.

3. Meningkatkan manajemen resiko – dengan cara menganalisis kemungkinan dan konsekuensi dari kegagalan aset.

4. Meningkatkan efisiensi keuangan – dengan meningkatkan keahlian pengambilan keputusan berdasar pada biaya dan keuntungan dari beberapa alternatif; justifikasi untuk program kerja ke depan dan kebutuhan pendanaannya; pengenalan semua biaya dari kepemilikan atau pengoperasian aset selama masa pakai aset tersebut. Saat ini penggunaan manajemen aset dalam SPAM mulai dibutuhkan dalam melakukan prediksi ke depan, untuk:

• Bahan masukan dalam penyusunan rencana jangka menengah/corporate plan yang terstruktur dan akuntabel, serta rencana strategis tahunan

• Bahan masukan/input perencanaan modal, pemeliharaan dan penghapusan aset.

• Memperlihatkan hubungan antara kinerja pelayanan dengan perencanaan penggunaan sumber daya.

• Menentukan metode yang tepat dalam mengelola aset baru.

• Melakukan cara yang lebih efektif dan inovatif dalam melaksanakan pelayanan.

• Bahan masukan/input bagi partisipasi swasta dalam pendanaan, pengawasan, manajemen dan pemeliharaan.

Seringkali setiap peningkatan kebutuhan pelayanan SPAM diantisipasi dengan pembangunan sarana dan prasarana baru, yang kurang memperhitungkan masa pakai aset dan biaya aset secara keseluruhan. Pemanfaatan aset SPAM eksisting kurang optimal dan berada di bawah kinerja yang seharusnya, dan hanya sedikit program yang bertujuan melakukan rasionalisasi terhadap aset yang ada. Pemahaman menyeluruh tentang aset SPAM dan masa pakainya akan memungkinkan pemilik aset dan pemakai untuk terlibat langsung dalam penentuan kualitas pelayanan, mengoptimalkan nilainya, menggunakannya, dan memperoleh manfaat dari aset yang dikendalikannya. Selain itu, seringkali perhatian pembiayaan dalam manajemen aset hanya diarahkan pada biaya pemeliharaan saja, sehingga struktur biaya keseluruhan dari pemanfaatan aset kurang disadari. Hal ini akan menimbulkan ‘kekagetan’ ketika umur aset telah habis sementara pendanaan untuk penggantian tidak tersedia.

Beberapa faktor pendukung untuk mewujudkan manajemen aset yang optimal adalah: 1. Sistem informasi yang jelas.

2. Rencana operasional yang baik dalam hal pengadaan/pembelian. 3. Sumber daya manusia yang memadai.

4. Adanya dukungan manajemen. 5. Keuangan yang memadai.

Sedangkan jenis-jenis informasi yang sangat dibutuhkan untuk terlaksananya manajemen aset dengan baik adalah:

1. Pembukuan aset, termasuk di dalamnya adalah dokumentasi aset dengan menggunakan teknologi informasi (GIS) misal untuk jaringan pipa distibusi.

2. Manajemen operasi. 3. Pemantauan kinerja. 4. Pemantauan biaya operasi

5. Manajemen perawatan/pemeliharaan aset 6. Pemantauan kondisi aset

7. Perencanaan penggantian aset.

4.1.2.3 Tahapan kerja manajemen aset

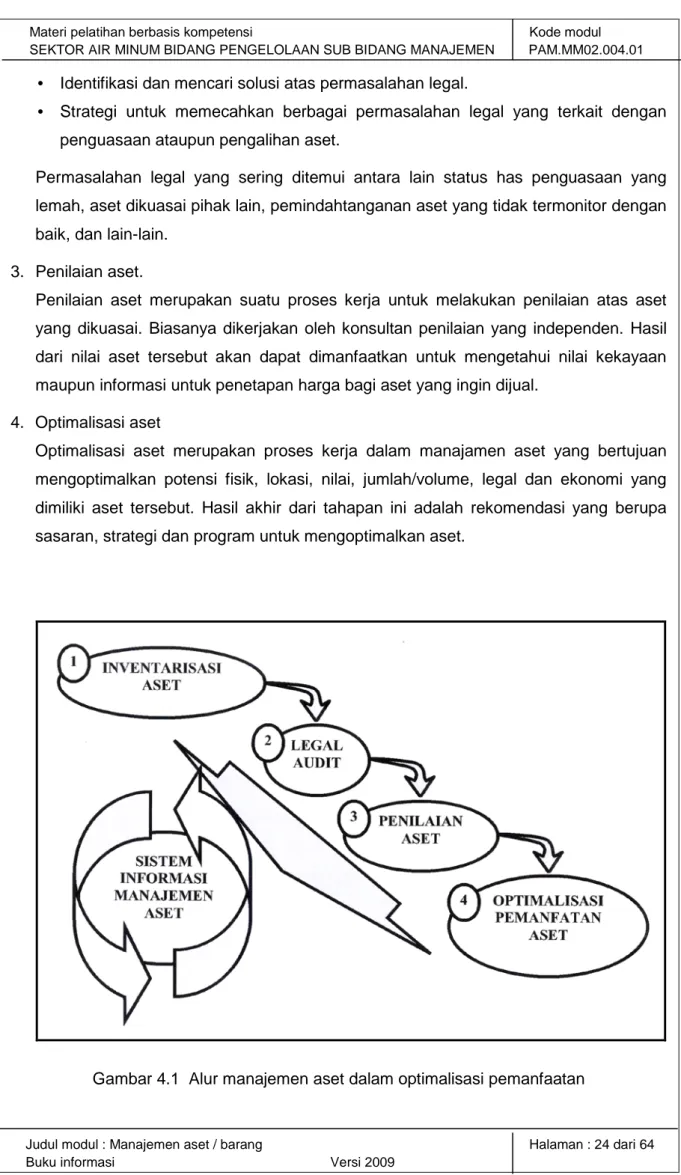

Manajemen aset ini sebenarnya terdiri dari 5 tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi seperti digambarkan pada gambar 4.1, yaitu:

1. Inventarisasi aset.

Terdiri dari 2 aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal.

• Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume, jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain.

• Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir masa penguasaan, dan lain-lain.

Proses kerja yang dilakukan adalah: • Pendataan.

• Kodifikasi/labelling.

• Pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2. Legal audit.

Merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa:

• Inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset.

• Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal.

• Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status has penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dengan baik, dan lain-lain.

3. Penilaian aset.

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4. Optimalisasi aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajamen aset yang bertujuan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset.

5. Pengawasan dan pengendalian aset

Sarana yang efektif dalam pelaksanan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset adalah dengan mengembangkan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Penggunaan SIMA dapat meningkatkan kinerja pengelolaan aset. Transparansi kerja sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

Dalam SIMA, keempat aspek di atas diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab dalam menanganinya.

4.1.2.4 Manajemen aset sistem penyediaan air minum Prinsip/strategi dalam manajemen aset SPAM:

• Aset diadakan hanya untuk mendukung pelayanan.

• Perencanaan aset harus diselenggarakan sejalan dengan perencanaan sumber daya manusia, informasi dan pendanaan.

• Tanggung jawab untuk penyediaan dan pengelolaan aset harus sejalan dengan unit yang mengendalikannya.

• Rencana dan strategi manajemen aset harus mencerminkan kerangka kebijakan perusahaan secara menyeluruh.

• Keseluruhan biaya untuk menyediakan, mengoperasikan dan memelihara aset harus tercermin dalam anggaran unit kerja manajemen aset.

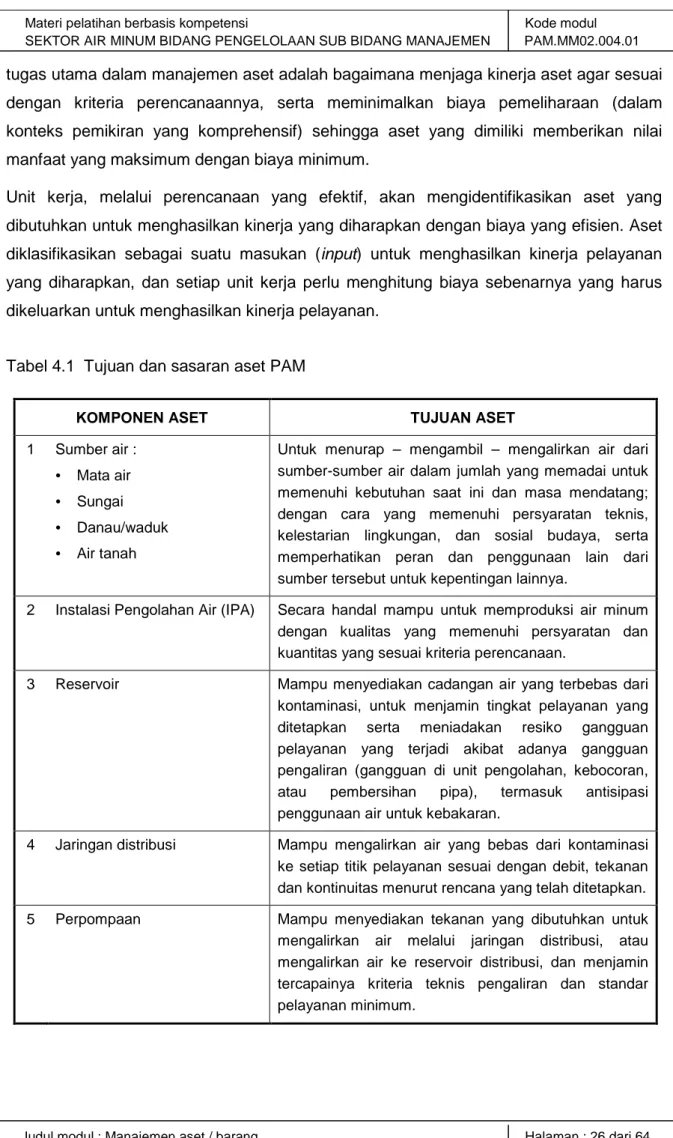

Bagi PDAM, kinerja keberhasilan aset infrastruktur air minum adalah untuk mencapai sasaran teknis SPAM sesuai yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2005, berupa tingkat kontinuitas pasokan air minum dalam jangka panjang, tekanan yang cukup sehingga memberikan kuantitas yang mencukupi kebutuhan, dan kualitas yang memenuhi standar kesehatan. Penjabaran tujuan dan sasaran tiap aset SPAM terdapat pada tabel 4.1.

Manajemen aset sangat dibutuhkan untuk mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan tersebut di atas dengan cara yang paling efisien dalam biaya. Karenanya sasaran manajemen aset SPAM adalah untuk menjaga fungsi dan kinerja dari sarana dan prasarana air minum untuk tetap berada pada kondisi yang sesuai dengan fungsi dan kinerja yang direncanakan serta sesuai dengan kriteria disainnya. Manajemen aset SPAM pada dasarnya adalah perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian aset (sarana dan prasarana) sehingga kualitas pelayanan tetap terjamin. Dengan demikian

tugas utama dalam manajemen aset adalah bagaimana menjaga kinerja aset agar sesuai dengan kriteria perencanaannya, serta meminimalkan biaya pemeliharaan (dalam konteks pemikiran yang komprehensif) sehingga aset yang dimiliki memberikan nilai manfaat yang maksimum dengan biaya minimum.

Unit kerja, melalui perencanaan yang efektif, akan mengidentifikasikan aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan dengan biaya yang efisien. Aset diklasifikasikan sebagai suatu masukan (input) untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang diharapkan, dan setiap unit kerja perlu menghitung biaya sebenarnya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan kinerja pelayanan.

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran aset PAM

KOMPONEN ASET TUJUAN ASET

1 Sumber air :

• Mata air • Sungai • Danau/waduk • Air tanah

Untuk menurap – mengambil – mengalirkan air dari sumber-sumber air dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang; dengan cara yang memenuhi persyaratan teknis, kelestarian lingkungan, dan sosial budaya, serta memperhatikan peran dan penggunaan lain dari sumber tersebut untuk kepentingan lainnya.

2 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Secara handal mampu untuk memproduksi air minum

dengan kualitas yang memenuhi persyaratan dan kuantitas yang sesuai kriteria perencanaan.

3 Reservoir Mampu menyediakan cadangan air yang terbebas dari

kontaminasi, untuk menjamin tingkat pelayanan yang ditetapkan serta meniadakan resiko gangguan pelayanan yang terjadi akibat adanya gangguan pengaliran (gangguan di unit pengolahan, kebocoran, atau pembersihan pipa), termasuk antisipasi penggunaan air untuk kebakaran.

4 Jaringan distribusi Mampu mengalirkan air yang bebas dari kontaminasi

ke setiap titik pelayanan sesuai dengan debit, tekanan dan kontinuitas menurut rencana yang telah ditetapkan.

5 Perpompaan Mampu menyediakan tekanan yang dibutuhkan untuk

mengalirkan air melalui jaringan distribusi, atau mengalirkan air ke reservoir distribusi, dan menjamin tercapainya kriteria teknis pengaliran dan standar pelayanan minimum.

4.1.2.5 Kebutuhan dalam optimalisasi aset sistem penyediaan air minum Optimalisasi aset SPAM meliputi:

• Operasional dan perawatan aset. • Pemeliharaan/perbaikan.

• Pembaharuan/rekondisi.

A Operasional dan perawatan aset sistem penyediaan air minum

Kegiatan operasional aset merupakan suatu tugas dan pembiayaan yang tidak menghasilkan dampak langsung terhadap kondisi aset, namun merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga agar aset berfungsi dengan baik. Hal ini meliputi antara lain penyediaan dan pengendalian enerji, personil, bahan habis pakai, pemantauan dan pemeriksaan berkala, sebagai berikut:

1. Memantau kondisi dan kinerja setiap aset. Melakukan pemeriksaan setiap muncul gejala penurunan kinerja sehingga berada di luar batas parameter / kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan identifikasi mengenai tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kegiatan pemantauan ini misalnya:

• Pemantauan debit aliran,

• Analisis keluhan pelanggan dan catatan gangguan pelayanan, • Program inspeksi aset yang kritis,

• Analisis laporan kondisi aset yang disusun kontraktor,

• Melaksanakan pengujian terhadap kondisi aset tertentu untuk mengetahui tingkat keandalan dan gradasinya.

2. Memantau kualitas air di instalasi produksi dan di jaringan distribusi. Perbaikan proses pengolahan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas air. Koreksi terutama harus dilakukan bila ada teguran dari Departemen Kesehatan atau keluhan dari pelanggan.

3. Meminimalkan biaya, dengan cara misalnya:

• Menyelenggarakan audit penggunaan enerji, untuk mengidentifikasi kemungkinan penggantian peralatan dengan peralatan lain atau dengan metoda yang lebih hemat enerji.

• Mengidentifikasikan, mengevaluasi dan mempertimbangkan teknologi yang lebih mutakhir, serta memantau dan mengendalikan peralatan yang akan meningkatkan efisiensi operasional maupun manajemen.

• Memantau penggunaan air dan bila diperlukan melakukan pedoman penanggulangan kebocoran untuk mengidentifikasikan sumber kebocoran.

4. Melakukan pengurangan resiko, dengan cara misalnya:

• Menerapkan sistem deteksi terhadap gangguan, dan melakukan antisipasi yang efektif dan dengan segera terhadap setiap kegagalan sistem dan terjadinya polusi • Mengasuransikan aset utama secara memadai

• Melakukan pemeriksaan struktur aset utama secara berkala.

Referensi mengenai standar operasi dan spesifikasi harus tersedia untuk menjamin agar proses operasional aset dapat dijalankan dengan baik dan benar. Referensi ini terkait dengan antara lain: rencana pengelolaan aset, standar kualitas air minum, standar pelayanan, standar air buangan, dan lain-lain.

B. Pemeliharaan dan perbaikan aset sistem penyediaan air minum

Pemeliharaan dapat didefinisikan sebagai kelompok kegiatan yang bertujuan untuk menjaga suatu aset agar berada pada kondisi yang siap untuk menjalankan fungsinya, sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Pemeliharaan merupakan tugas rutin, termasuk melakukan perbaikan dengan segera untuk menjaga agar aset beroperasi dengan baik. Efisiensi kerja yang baik diperlukan terhadap aset kritis yang membutuhkan pengawasan terus menerus sehingga dicapai pemakaian aset yang optimal dan sepadan dalam mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.

Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut: • Selalu siap bekerja sesuai dengan kriteria disainnya.

• Usia pakai aset dapat mencapai rencana umur aset, dalam rangka meminimalkan biaya.

Strategi pemeliharaan yang diterapkan untuk jangka pendek adalah untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang diharapkan dalam kaitan dengan kondisi aset, serta memfungsikan aset tersebut dengan biaya minimal. Dalam jangka panjang, kegiatan pemeliharaan akan disesuaikan seperlunya dengan mempertimbangkan:

1. Umur aset relatif terhadap umur ekonomis yang diharapkan. 2. Resiko kerusakan dari aset yang kritis.

3. Perubahan tingkat pelayanan aset yang diinginkan.

4. Peningkatan/pengembangan aset sesuai dengan jadwal pengembangan dan penggantian.

Pemeliharaan dibagi dalam dua kategori utama, yaitu pemeliharaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Pemicu dan sasaran dari kedua kategori ini berbeda.

1. Pemeliharaan yang direncanakan (preventif).

• Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya. Bertujuan untuk : (i) meyakinkan dapat terjaganya kelangsungan fungsi aset, (ii) menjaga umur aset agar sesuai dengan yang direncanakan, dan (iii) meningkatkan umur pemanfaatan aset bila cukup ekonomis. Contohnya adalah pemantauan komponen yang kritis, penggantian komponen minor, atau pelumasan peralatan mekanis.

• Pemeliharaan berdasarkan kondisi aset dilaksanakan sebagai kesimpulan dari suatu evaluasi kinerja aset tertentu atau bagiannya, seperti overhaul pompa, pemeliharaan perbaikan hidran kebakaran dan sejenisnya.

• Sekali suatu kerusakan telah diidentifikasi, program perbaikan harus segera disusun sebelum timbulnya resiko yang lebih berat ataupun akibat kerusakan menjadi lebih mahal atau fatal. Perhatian harus diberikan terutama pada (i) aset yang seringkali sudah rusak sebelum jadwal pemeriksaan berikutnya; (ii) aset yang berpengaruh terhadap pengamanan kerja; (iii) aset yang bila rusak akan mengakibatkan kerugian ekonomis yang parah.

• Dalam menyusun jadwal perbaikan, perlu dirancang untuk menggunakan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin. Misal dengan melakukan koordinasi untuk secara bersamaan memperbaiki berbagai kerusakan di lokasi yang sama

• Melakukan pemantauan efektivitas secara berkesinambungan terhadap pekerjaan pemeliharaan yang bersifat preventif, untuk selanjutnya menjawab ulang kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

• Lakukan pencatatan frekuensi kerusakan serta biaya kegiatan perbaikan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan.

• Contoh program pemeliharaan aset SPAM:

– Menjaga tingkat pelayanan yang diperlukan, seperti membersihkan saringan, membilas pipa, memelihara lapangan, membersihkan tandon air, menguji putaran keran/hidran kebakaran.

– Meminimalkan resiko kerusakan peralatan, seperti melakukan overhaul pompa secara proaktif, merekondisi katup pengatur tekanan.

– Menjaga keamanan lingkungan, seperti memelihara pagar pengaman, menjaga agar lantai tidak licin.

– Mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian dalam memelihara, seperti keterlambatan pengecatan, menunda perbaikan kebocoran hidran, memperbaiki kerusakan meter air.

2. Pemeliharaan tidak direncanakan (kerusakan).

• Adalah suatu tindakan untuk memperbaiki sebagai antisipasi terjadinya kerusakan atau gangguan pelayanan, seperti kebocoran pipa atau rusaknya pompa.

• Sejauh mungkin harus sudah disusun prediksi terjadinya kerusakan yang tidak direncanakan, sehingga bila kerusakan terjadi maka telah memiliki prosedur tetap dalam tindakan untuk mengatasi kerusakan tersebut. Hal yang penting adalah untuk selalu memelihara kontak dengan pihak yang mampu menanggulangi keadaan darurat, internal dan kontraktor.

• Menyediakan peralatan yang memadai dan suku cadang tertentu yang diperlukan untuk mengganti bagian-bagian yang biasa rusak.

• Sasaran utama dari penanggulangan kerusakan adalah untuk sesegera mungkin memperbaiki kerusakan dengan cara yang paling ekonomis secara permanen. Atau kadang-kadang perlu diatasi secara darurat sampai dilakukan penanggulangan ataupun penggantian.

Apabila manajemen aset PDAM dilaksanakan dengan baik, maka akan (i) meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan, dan (ii) meningkatkan kinerja PDAM.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemeliharaan aset tidak berjalan baik, antara lain: • Tidak ada dukungan manajemen puncak. Manajemen tidak memahami pentingnya

pemeliharaan.

• Kurangnya pengetahuan dalam hal pemeliharaan aset.

• Cara pandang yang pendek, misal lebih mementingkan penghematan yang kecil-kecil.

• Sumber daya yang tidak mencukupi.

• Pemeliharaan dikesampingkan dan lebih diutamakan pembangunan konstruksi baru. C. Pembaharuan / rekondisi dan penggantian aset

Pembaharuan aset (rekondisi, overhaul) dan penggantian aset (aset replacement) merupakan pekerjaan besar yang tidak meningkatkan kapasitas aset, tetapi hanya mengembalikan pada kapasitas sesuai dengan perencanaannya. Termasuk di dalamnya kegiatan untuk merehabilitasi aset atau memperbaharui aset yang ada untuk memperpanjang umur ekonominya dan atau mengembalikan kemampuan pelayanannya. Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas diklasifikasikan sebagai peningkatan

Strategi umum untuk pembaharuan dan penggantian aset adalah melakukan rehabilitasi atau penggantian komponen aset, sebagian atau seluruhnya dengan pertimbangan: 1. Kinerja aset. Pembaharuan atau penggantian suatu aset dilakukan apabila aset itu

tidak memenuhi atau mencapai kinerja pelayanan yang diharapkan. Aset yang kerjanya buruk diidentifikasi melalui pemantauan sistem keandalan (reliability), kapasitas dan efisiensi dalam masa pengawasan sepanjang kegiatan operasionalnya. Indikator dari aset yang berkinerja buruk antara lain meliputi:

• Kegagalan struktur bangunan/mesin.

• Kerusakan atau kegagalan yang berulang-ulang. • Kebocoran air yang berlebihan.

• Kebocoran sambungan yang berulang-ulang.

• Biaya operasional yang tidak efektif dan tidak ekonomis. • Adanya air yang terkontaminasi.

• Pemakaian enerji yang sudah tidak efisien.

2. Pertimbangan penggantian aset secara ekonomis didasarkan atas pencapaian tujuan berikut:

• Biaya total terendah dari masa pakai aset. Jika perbaikan dilakukan terus menerus maka tidak ekonomis lagi.

• Tersedianya penyediaan dana jangka panjang.

• Terjadi penghematan untuk pekerjaan penggantian dengan cara dikoordinasikan dengan rencana lain, seperti pembuatan jalan.

3. Resiko kegagalan dan gangguan lingkungan, kesehatan masyarakat, kerugian finansial dan dampak sosial, harus mendorong tindakan yang proaktif. Misalnya dampak meluasnya gangguan penyaluran air akan menimbulkan kerusakan harta/gangguan produktivitas, dan terjadinya wabah penyakit.

Proses penggantian yang dilakukan secara terencana dan antisipatif diprioritaskan menurut suatu skala prioritas, yang selanjutnya diprogramkan atau segera dilaksanakan. Tabel 4.2 memberikan contoh penyusunan skala prioritas bagi pembaharuan aset SPAM. Strategi pembaharuan ini harus dievaluasi setidaknya setahun sekali, dengan mengamati terjadinya penyimpangan dalam program pemeliharaan dan menyusun ulang skala prioritas sejalan dengan proyek pembaharuan secara menyeluruh dan adanya revisi dari program pembangunan lain.

Strategi pembaharuan harus terintegrasi dengan strategi pendanaan. Hal ini terkait dengan penyediaan sumber dana, apakah dari pinjaman, perubahan alokasi ataupun dengan menunda sebagian pekerjaan pemeliharaan lainnya.

Tabel 4.2 Contoh penyusunan skala prioritas bagi pembaharuan aset SPAM

PRIORITAS KRITERIA DIPERLUKANNYA TINDAKAN PEMBAHARUAN

1 (Tinggi)

• Kerusakan aset telah terjadi.

• Kerusakan aset atau komponen sistem yang kritis diperkirakan segera

terjadi

• Pemeliharaan rutin diperlukan lebih dari 3 kali perbaikan setahun, atau

lebih dari 2 kali pemeriksaan sebulan.

• Kerusakan dapat menimbulkan banjir ke perumahan.

• Keluhan, kebocoran yang berulang, berakibat kekeringan, air menjadi

kotor, menyebabkan gangguan kesehatan yang signifikan.

2 • Kerusakan aset yang tidak kritis diperkirakan segera terjadi, dan

pembaharuan merupakan alternatif yang paling efisien.

• Pemeliharaan memerlukan kunjungan lebih dari 6 kali setahun.

• Kerusakan menimbulkan keluhan dari masyarakat lebih dari 1 kali

setiap bulan

• Adanya jadwal peningkatan jalan.

3 • Pemeliharaan jaringan retikulasi membutuhkan kunjungan dua sampai

tiga kali per tahun

• Sulit untuk melakukan perbaikan karena material yang keras atau

mudah pecah

4 • Aset eksiting sudah kurang efisien dan tidak luwes dibandingkan

dengan alternatif dilakukan penggantian 5

(Rendah)

• Material aset eksisting diketahui akan bermasalah

Pekerjaan pembaharuan yang telah diidentifikasikan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan mungkin terpaksa ditunda bila biaya yang dibutuhkan di luar kemampuan pendanaan. Hal ini juga dapat terjadi bila terdapat pekerjaan yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, perlu diperhitungkan akibat yang akan terjadi serta kesiapan untuk melakukan langkah-langkah antisipasinya. Walaupun penundaan ini dalam jangka pendek tidak akan terlihat pengaruhnya, namun dalam jangka panjang akan menimbulkan beban yang lebih besar.

4.1.3 Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan

Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset sangat penting guna menunjang kelancaran dan keberlanjutan. Perencanaan yang baik, efisien dan efektif akan dapat menghemat pengeluaran dan belanja PDAM/Pemda. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi baik dengan memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang/aset. Perencanaan dan penentuan kebutuhan sebaiknya diusulkan oleh unit paling bawah (bottom-up planning) karena mereka lebih mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta kondisi eksisting.

1. Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan barang/aset

Merupakan kegiatan perumusan dasar atau pedoman dalam rincian rencana pengadaan barang/perlengkapan/aset yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan. Perencanaan dan penentuan kebutuhan tersebut harus dapat menjawab pertanyaan berikut:

• Barang apa yang dibutuhkan: nama, jenis, spesifikasi dsb? • Mengapa dibutuhkan?

• Berapa banyak yang dibutuhkan? • Kapan dibutuhkan?

• Dimana dibutuhkan?

• Siapa yang akan menggunakannya dan siapa yang akan mengurusnya? • Berapa biayanya?

• Bagaimana cara pengadaannya?

Untuk itu dalam perencanaan dan penentuan kebutuhan barang/inventaris harus didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan secara logis, misalnya:

• Untuk memenuhi kebutuhan standar akan barang/inventaris bagi tiap personil dalam melaksanakan tugasnya.

• Untuk memenuhi kebutuhan barang/inventaris guna menunjang pengembangan organisasi dan atau penambahan personil.

• Untuk mengganti barang yang rusak, dihapuskan, dijual, hilang, dihibahkan, atau sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memerlukan penggantian.

• Untuk menjaga tingkat persediaan barang (terutama terhadap barang stok habis pakai) untuk perkiraan pemakaian satu tahun mendatang.

• Pertimbangan perkembangan teknologi, seperti komputer, dsb. 2. Perencanaan dan penentuan kebutuhan pemeliharaan barang/aset.

Pemeliharaan terutama dilakukan untuk barang-barang inventaris/aset, baik yang termasuk barang tak bergerak maupun barang bergerak. Dengan pemeliharaan yang baik diharapkan barang-barang inventaris/aset ini dapat digunkan sesuai batas umur

perencanaan pemeliharaan dengan perhitungan yang tepat, serta diperlukan adanya suatu standar harga untuk pemeliharaan.

Perincian kebutuhan aset dan barang berdasarkan pada kuantitas dan spesifikasi disusun dengan menggunakan format yang telah ditetapkan perusahaan. Tahapan yang ditempuh dalam menyusun perencanaan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset meliputi: • Pengumpulan usulan kebutuhan.

• Penyusunan rencana kebutuhan. • Perhitungan kebutuhan anggaran.

1. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah persiapan untuk mengumpulkan data usulan kebutuhan pengadaan barang dan pemeliharaan aset dari semua unit untuk tahun anggaran depan. Untuk itu harus disiapkan dan disampaikan pada tiap unit: • Informasi bahwa semua unit diminta untuk menyampaikan usulan pengadaan dan

pemeliharaan sebagai rujukan pembuatan anggaran untuk tahun depan.

• Form usulan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset untuk tiap unit. Sebagai contoh dapat dilihat pada Form 1 dan 2.

• Petunjuk teknis cara pengisian form, serta dasar pertimbangan bagi unit dalam penyusunan bahan usulan pengadaan kebutuhan barang/aset. Bahwa barang yang akan diusulkan itu harus jelas jumlah unitnya, spesifikasi serta harganya.

FORM 1 Contoh usulan pengadaan barang

DAFTAR USULAN PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN ... Unit kerja: ... No Jenis barang Sudah ada (unit) Usulan tambahan (unit) Harga per unit Rp Total harga Rp Keterangan/ spesifikasi/merk 1 2 3 4 5 6 7 ...(tanggal)... Kepala unit:... (...)

FORM 2 Contoh usulan pemeliharaan barang/aset

DAFTAR USULAN PEMELIHARAAN BARANG/ASET TAHUN ANGGARAN ... Unit kerja: ... No Jenis/nama barang/aset Unit/ ukuran Biaya per unit Rp Total biaya Rp Keterangan 1 2 3 4 5 6 ...(tanggal)... Kepala unit:... (...)

2. Langkah berikutnya adalah penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset adalah dengan melaksanakan pengumpulan usulan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset dari tiap unit.

Dalam melakukan rekapitulasi semua usulan yang masuk/diterima dari unit-unit, persiapkan formulir khusus sehingga secara mudah dan jelas dapat memperlihatkan gambaran usulan yang diterima dari masing bagian atau unit kerja. Selain itu juga dengan mudah dapat dilihat jumlah dan kondisi masing-masing barang yang ada saat ini serta usulannya, sebagai berikut:

• Mengetahui dengan pasti data jumlah barang/inventaris pada masing-masing unit/satuan kerja.

• Mendata dan menghitung jumlah kekurangan atau keperluan barang/inventaris sesuai standar kebutuhan.

• Memberikan spesifikasi barang sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan.

3. Selanjutnya lakukan perhitungan rencana anggaran pengadaan barang/aset berdasarkan perhitungan jumlah barang, harga per unit, dan total harga atau biaya yang dibutuhkan untuk pengadaannya.

4.1.4 Skala prioritas dan penjadualan kebutuhan aset

Setelah rekapitulasi di atas selesai dilakukan, dilanjutkan rapat koordinasi dan pembahasan penyusunan rencana pengadaan barang/aset guna menentukan prioritas rencana pengadaan untuk diajukan dalam tahun anggaran ke depan, serta menyusun alternatif skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan perkiraan anggaran.

Penyusunan draft/konsep usulan dilakukan melalui penyaringan berbagai pertimbangan kebijaksanaan anggaran dan sebagainya. Pertimbangkan juga kemungkinan pengembangan organisasi/personil serta barang yang diperkirakan akan rusak atau dihapuskan tahun depan.

Konsep ini kemudian dibawakan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk membahas usulan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset, skala prioritas pada tahun anggaran depan, serta mendapatkan pengesahan direksi.

4.2 Pelaksanaan pengadaan aset/ barang 4.2.1 Penyusunan data dan informasi

Data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan aset/barang sesuai perencanaan kebutuhan yang telah disahkan di atas selanjutnya dipersiapkan sebagai panduan kegiatan. Perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan dana. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan, dengan contoh format pada Form 3 dan Form 4.

Harga per unit barang ditetapkan dengan memperhatikan harga yang rasional dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, melalui:

• Standarisasi sarana dan prasarana kerja yang ditetapkan perusahaan/Pemda. • Standarisasi harga yang ditetapkan perusahaan/Kepala Daerah.

FORM 3 Contoh rencana kebutuhan barang

DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG TAHUN ANGGARAN ... Unit kerja: ... No Nama/Jenis barang Merk/ tipe/ ukuran Jumlah barang Harga satuan Rp Jumlah biaya Rp Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 ...(tanggal)... Kepala unit:... (...)

FORM 4 Contoh rencana pemeliharaan barang/aset

DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG TAHUN ANGGARAN ... Unit kerja: ... No Nama/ Jenis barang Uraian pemeliharaan Lokasi Kode barang Jumlah barang Harga satuan Rp Jumlah biaya Rp Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...(tanggal)... Kepala unit:... (...)

4.2.2 Mekanisme pengadaan barang

4.2.2.1 Prinsip pengadaan barang

Pada dasarnya pengadaan barang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: • Pengadaan/pemborongan dengan pembelian/pembelanjaan.

• Membuat sendiri (swakelola).

• Penerimaan dari: hibah, bantuan/sumbangan, atau kewajiban pihak ketiga. • Tukar-menukar.

• Guna susun.

Pedoman yang diacu adalah Keputusan Presiden no.80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pokoknya pengadaan dan pemeliharaan barang/aset harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang tercantum pada pasal 3 Keppres tersebut, yaitu:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon

penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun.

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Untuk mendukung terlaksananya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa ini, semua pihak yang terkait harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pada pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. (conflict of

interest).

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan negara.

8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Keseluruhan dokumen kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan/atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

2. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak yang lalu dan di tempat pemberi kerja yang lain

3. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, dapat dipertanggungjawabkan, menguntungkan perusahaan/Pemda, dan telah dibandingkan dengan standar harga yang ditetapkan Kepala Daerah.

4.2.2.2 Cara pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: • Pengadaan yang dilakukan sendiri oleh instansi/PDAM (swakelola).

• Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa yang memerlukan kerjasama dengan pihak luar (outsourcing), yaitu kontraktor atau supplier atau konsultan, tergantung dari jenis barang/jasa yang akan diadakan, semuanya itu disebut sebagai penyedia barang/jasa.

Perlu dibedakan secara hati-hati mengenai pekerjaan/kegiatan/pengadaan apa saja yang memerlukan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa, serta yang dapat dilakukan sendiri oleh instansi atau sering disebut sebagai swakelola.

1. Dengan cara swakelola

Di dalam Keppres 80/2003 ditegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak selalu harus dilaksanakan oleh pihak ketiga saja, tetapi banyak jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh instansi secara langsung atau melakukan pelaksanaannya secara swakelola. Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi, atau oleh instansi pemerintah penerima kuasa misalnya perguruan tinggi negeri, lembaga penelitian pemerintah, atau oleh kelompok masyarakat penerima hibah.

Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola adalah:

• Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM dari instansi yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa.

• Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat.

• Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.

• Pekerjaan yang tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu secara rinci, sehingga bila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar.

• Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. • Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk

pengembangan teknologi/metoda kerja, yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

• Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem terbaru, dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.

• Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

2. Dengan cara menggunakan penyedia barang/jasa

Penyedia barang/jasa ini harus dipilih dahulu melalui pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa, melalui metoda: (i) pelelangan umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, atau (iv) penunjukkan langsung, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metoda tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

i) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

ii) Pelelangan terbatas adalah metoda pemilihan yang dilakukan dalam hal jumlah penyedia yang mampu melaksanakannya diyakini jumlahnya terbatas karena untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

iii) Pemilihan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan bilamana metoda dengan pelelangan umum dan pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Pemilihan dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi.

iv) Penunjukkan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung terhadap 1 penyedia, dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan mengenai keadaan tertentu dan khusus dapat dilihat pada Lampiran-I Keppres 80 tahun 2003.