2.1. Sampah dan Pengelolaannya

Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dibuang sebagai bahan yang tidak berguna (Sudarso, 1985). Pada awal kehidupan manusia, sampah belum menjadi masalah, tetapi dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan ruang untuk hidup tetap, maka makin hari menjadi masalah yang cukup besar. Sehubungan dengan kegiatan manusia, maka permasalahan sampah terkait dari segi sosial, ekonomi dan budaya.

Untuk mengetahui secara terperinci tentang jenis-jenis serta karakteristik sampah maka perlu diketahui sumber dan jenis sampah, komposisinya serta banyaknya sampah yang dihasilkan oleh setiap jenis sumber sampah. Hal ini sangat penting dalam rangka perencanaan dan pengelolaan sampah.

Menurut sumbernya sampah digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu 1) Sampah domestik , yaitu sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia sehari-hari secara langsung, dari rumah, pasar, sekolah, pemukiman, rumah sakit, pusat keramaian dan sebagainya; 2) Sampah non domestik, yaitu sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari secara tidak langsung seperti dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan dan transportasi (Suriawiria, 2002). Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu 1) Sampah organik , yaitu sampah yang tersusun dari senyawa organik seperti sisa tanaman, hewan atau pun kotoran, 2) Sampah an organik , yaitu sampah yang tersusun dari senyawa anorganik, se perti plastik, botol, logam.

Komposisi sampah kota di Indonesia umumnya terdiri dari : Kertas (2%), sisa sayur, buah-buahan dan daun-daunan (94%), gelas dan benda padat lainnya (1%), plastik (2%), lain-lain (1%) (Flintof dalam Sudarso,1985).

Timbulan sampah perkotaan di Indonesia pada umumnya sebagian besar terdiri dari sampah organik (sekitar 80 % dari berat lapangan), dengan satuan timbulan antara dua – empat lt/Orang/Hari atau 0,6 – 0,8 kg/O/H. Kerapatan jenis di lapangan antara 200 – 300 kg/m3. Harga perbandingan C dan N antara 30 – 50. (Hadiwiyoto,1983).

Sistem pengelolaan sampah pada umumnya mencakup 5 komponen yaitu : (1) Organisasi Kelembagaan Pengelolaan/Manajemen

Komponen ini berfungsi sebagai penggerak seluruh sistem, yang menyangkut tentang bentuk dan struktur organisasi pengelola, personalia, tata laksana kerja, program pengembangan pegawai dan lain -lain.

(2) Teknik Operasional

Merupakan komponen yang secara langsung berhubungan dengan obyek sampah atau operasional sehari-hari, meliputi antara lain sumber timbulan sampah, volume timbulan sampah, tingkat pelayanan daerah pelayanan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.

(3) Pembiayaan

Merupakan komponen pendukung efektivitas kerja seluruh sistem, mencakup antara lain: sumber pendanaan, dana operasional, pemeliharaan dan investasi, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai sistem, pola dan prosedur penarikan retribusi.

(4) Peraturan

Merupakan komponen yang dinamis mengatur sistem untuk mencapai sasaran secara efektif, meliputi : peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan, perda tentang pembentukan tarif retribusi dan lain-lain.

(5) Peran Serta Masyarakat

Komponen ini menyangkut tentang bentuk partisipasi masyarakat, metode pembinaan masyarakat di bidang kebersihan, evaluasi dan pemeliharaan kondisi prasaran persampahan yang ada dan lain-lain.

Tata cara pengelolaan sampah perkotaan berdasarkan Konsep Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (SK SNI T-13-1990-F) meliputi : pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah dimulai dengan pewadahan sampah dari sumber sampah (pemukiman, pasar, toko, kantor) untuk mencegah sampah berserakan dan mempermudah proses pengumpulan. Wadah umumnya digunakan kantong

plastik, bin, potongan drum dan lain-lain. Pewadahan dibedakan dalam pola pewadahan, jenis pewadahan, penempatan dan pemilikan wadah.

Proses pengumpulan sampah merupakan kegiatan mengumpulkan sampah dari berbagai sumber dan penampungan sampah, untuk kemudian dimuat kedalam kendaraan pengangkutan agar dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan sampah terdiri dari :

1. Pola Pengumpulan : individual langsung, individual tidak langsung, komunal langsung, komunal tak langsung, penyapuan jalan. Pengumpulan langsung berarti kendaraan pengangkut langsung beroperasi memuat sampah dari berbagai sumber kemudian langsung diangkut ke TPA. Pengumpulan tidak langsung, sampah dari berbagai sumber dikumpulkan ke TPS, transfer depo atau kontainer.

2. Perencanaan Operasional Pengumpulan

Perencanaan Operasional Pengumpulan meliputi ritasi, periodisasi, penetapan daerah pelayanan, penetapan petugas pelaksana lapangan dan pembebanan pekerjaan yang merata.

3. Pelaksana Pengumpulan Sampah

Pengumpul sampah dilaksanakan petugas kebersihan kota atau swadaya masyarakat (pribadi, instansi, badan swasta atau dikelola RT/RW).

Sampah dari tempat pengumpulan tidak langsung seperti transfer depo atau kontainer harus dipindahkan untuk dibawa ke TPA. Transfer depo biasanya berada di daerah pemukiman padat yang banyak mempunyai jalan kecil atau lorong dan relatif datar atau di dekat pasar tradisional. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan adalah lokasi pemindahan dan cara pemindahan.

Dalam proses pengangkutan dibedakan atas :

(1) Pola Pengangkutan yaitu pola tidak langsung : sampah dari transfer depo atau kontainer diangkut ke TPA, pola langsung : dari sumber sampah ditaruh alat pengangkutan dan langsung dibawa ke TPA. (2) Peralatan, seperti truk besar / kecil, dump truck, compactor truck ,

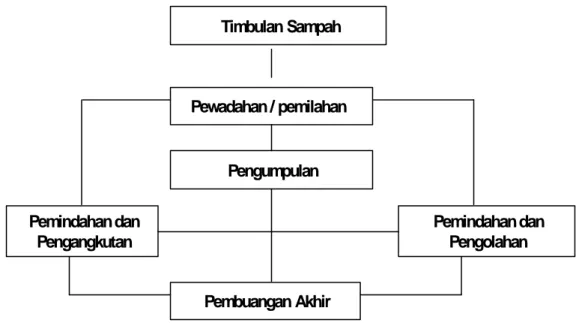

Gambar 2. Sistem Pengelolaan Sampah (SK SNI T -13-1990-F)

Pengolahan sampah meliputi antara lain : daur ulang, insinerasi / pembakaran dan pengkomposan.

1. Daur Ulang

Daur ulang atau recycling adalah mengembalikan suatu produk atau sisa dari suatu proses produksi ke dalam siklus produksi. Recycling dibedakan atas t iga jenis (Widyatmoko dan Sintorini, 2001) reuse yaitu menggunakan kembali suatu produk untuk tujuan yang sama, misalnya tabung gas; reutilization yaitu menggunakan buangan untuk keperluan yang berbeda dari konsep awal, untuk itu diperlukan perlakuan fisik, kimia atau biologis. 2. Incinerasi

Incinerasi adalah proses pembakaran sampah yang terkendali menjadi gas dan abu. Alat incinerasi dinamakan incinerator. Gas yang dihasilkan berupa karbondioksida dan gas-gas lain, dilepaskan ke udara. Abu/residu yang dihasilkan dibuang ke TPA atau dicampur dengan bahan lainnya sehingga menjadi bahan yang berguna. Residu setelah pembakaran merupakan 20 % sampai 30 % dari berat awal (Salvato, 1982). Untuk

Timbulan Sampah Pewadahan / pemilahan Pengumpulan Pemindahan dan Pengolahan Pemindahan dan Pengangkutan Pembuangan Akhir

mendapatkan operasi incinerasi yang optimum dan efisien, proses pembakaran harus dikontrol sehingga residu yang dihasilkan sekecil mungkin dan emisi berbahaya dapat dicegah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses pembakaran antara lain adalah karakteristik sampah (Pavoni et al 1975 dalam Wahyono 2001). Berdasarkan material sampah yang dibakar, incinerator terbagi atas berbagai jenis seperti incinerator di pusat pembuangan sampah (skala TPA), incinerator untuk kawasan terbatas (skala TPS untuk pemukiman), incinerator untuk bulky material, incinerator sampah berbahaya dan incinerator untuk lumpur. 3. Pengkomposan

Kompos adalah sejenis pupuk yang merupakan bentuk akhir dari bahan-bahan organik setelah mengalami pembusukan. Bahan utama pembuatan kompos adalah sampah, terutama sampah rumah tangga, pasar, taman dan kebun. Perbandingan kandungan carbon dan nitrogen (C/N rasio) sebesar 30/1. Pembuatan kompos terjadi karena adanya kegiatan jasad renik yang beragam jenisnya dan secara serentak bekerja dalam habitatnya masing-masing pada suhu tertentu.

Proses pembusukan terjadi secara aerobik maupun anaerobik. Kedua proses pembusukan ini dapat terjadi secara bersamaan dalam satu tumpukan. Pembusukan anaerobik terjadi pada tumpukan bagian dalam yang tidak berongga. Pembusukan aerobik terjadi di bagian tumpukan yang memiliki kadar udara cukup. Pembusukan aerobik lebih cepat daripada pengkomposan anaerobik. Dalam proses pengkomposan, bahan organik diuraikan menjadi unsur-unsur yang dapat diserap jasad renik maka ukuran bahan organik berubah menjadi partikel-partikel yang kecil. Volume tumpukan menyusut kira-kira sebanyak tiga perempatnya sepanjang proses pengkomposan (CPIS, 1992).

Fungsi utama kompos adalah membantu memperbaiki struktur serta meningkatkan kinerja tanah, dengan meningkatkan porositas sehingga tanah menjadi gembur. Kinerja tanah diperbaiki melalui peningkatan kemampuan dalam bertukar ion serta menyimpan air.

Semua sampah hasil pengangkutan pada akhirnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir. Ada beberapa metode penanganan sampah di TPA antara lain 1. Open Dumping : merupakan cara pembuangan sampah sederhana yaitu sampah dihamparkan di tempat terbuka tanpa penutupan dan pengolahan.

2. Controlled landfill : sampah dihamparkan pada lokasi cekungan dan permukaannnya diratakan dan ditutupi tanah pada ketebalan tertentu yang dilakukan secara periodik.

3. Sanitary landfill : sampah di ratakan pada suatu lokasi yang cekung, kemudian pada ketebalan tertentu ditanam dengan tanah. Bagian atas urugan digunakan untuk menimbun sampah lalu ditanam lagi dengan tanah sehingga terbentuk lapisan-lapisan sampah dan tanah. Bagian dasar konstruksi sanitary landfill dibuat lapisan kedap air yang dilengkapi dengan pipa-pipa pengumpul dan penyalur air lindi (leachaet) yang terbentuk dari proses penguraian sampah organik.

2.2. Pe rsepsi

Secara sederhana persepsi diartikan sebagai suatu aktivitas pemberian makna, arti atau tafsiran terhadap suatu objek sebagai hasil pengamatan yang dilakukan oleh seseorang (Yusuf, 1991). Syah (1983) menyatakan persepsi tidak lain adalah pandangan, pengertian dan interpretasi yang diberikan oleh seseorang tentang suatu objek yang diinformasikan kepadanya terutama mengenai bagaimana cara orang tersebut memandang, mengartikan, menginterpretasikan informasi itu dengan cara mempertimbangkan hal tersebut dengan dirinya dan lingkungan tempat dimana dia berada dan melakukan interaksi. Ini berarti persepsi merupakan hasil upaya penginderaan terhadap setiap stimulus yang timbul dalam diri dan lingkungan dimana ia berada. Sarwono (1991) mengemukanan bahwa persepsi adalah pengamatan trhadap suatu objek melalui aktivitas sejumlah penginderaan yang satukan dan dikoordinasikan dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak). Ditandaskan juga bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah

terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigl (Yusuf, 1991) terjadi melalui tiga mekanisme pembentukan yaitu : selectivity, closure dan interpretation. Proses selectivity terjadi ketika seseorang diterpa oleh informasi maka akan berlangsung proses penyelekasian pesan mana yang dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan, sedangkan interpretation berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.

Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi dalam diri seseorang antar lain adalah pengalaman masa lampau (Crutchfield dalam Sarwono, 1991). Selain itu beberapa faktor yang membedakan persepsi antar individu seperti kebutuhan, sistem nilai yang dimiliki, kebiasaan hidup, kebudayaan dan faktor umur seseorang (Sarwono, 1991)

Mengacu pada uraian ya ng ada maka konsep persepsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah suatu pandangan yang diberikan seseorang terhadap objek, gejala atau peristiwa, yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan secara sengaja dengan cara menghubungkan objek, gejala atau peristiwa tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, adat istiadat dan sebagainya.

2.3. Contingent Valuation Method (CVM)

CVM merupakan salah valuasi ekonomi lingkungan. Valuasi ekonomi lingkungan bertujuan untuk memberikan nilai ekonomi pada sumber daya alam dan lingkungan. Nilai ekonomi dapat didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya (Fauzi, 2004). Dengan menggunakan pengukuran ini nilai ekologis ekosistem, bisa diterjemahkan dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa.

Nilai Ekonomi Total dari suatu sumber daya alam dan fungsi dari lingkungan, dibagi menjadi dua bagian yaitu nilai guna dan nilai non guna dengan persamaan sebagai berikut :

TEV = F ( DUV + IUV + OV + BV + EV) Nilai guna Nilai non guna

Dimana : TEV = Nilai Ekonomi Total (Total Economi Value) DUV = Nilai Guna Langsung (Direct Use Value)

IUV = Nilai Guna Tidak Langsung (Indirect Use Value) OV = Nilai pilihan (Quasi Option Value)

BV = Nilai Warisan (Bequest Value) EV = Nilai Keberadaan (Existence Value)

Metoda penilaian ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan antara lain adalah Contingent Valuation Method, Hedonic Price Method, metode Dosis-Respon, metode Perilaku Menghindar (Averting Behaviour Method), metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method) dan lain lain.

Contingent Valuation Method merupakan metoda teknik survey untuk menanyakan penduduk tentang nilai atau harga yang mereka berikan terhadap komoditi yang tidak memiliki pasar seperti barang lingkungan, jika pasarnya betul-betul tersedia. Prinsip dasar dari metode ini adalah seseorang mempunyai preferensi yang benar tapi tersembunyi terhadap barang lingkungan dan diasumsikan orang tersebut dapat mentranformasikan preferensi tersebut kedalam bentuk moneter (Hanley dan Splash, 1993). Pendekatan ini disebut contingent (tergantung) karena pada prakteknya informasi yang diperoleh sangat tergantung pada hipotesis yang dibangun. Pendekatan ini secara teknis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan teknik eksperimental melalui simulasi atau permainan. Kedua, dengan teknik survey. Pendekatan pertama lebih banyak dilakukan melalui simulasi komputer sehingga penggunaannya di lapangan sangat sedikit.

CVM pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui :

(1) Willingness To Pay (WTP) yaitu kesediaan untuk membayar untuk memperoleh peningkatan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dsb).

(2) Willingness To Accept (WTA) yaitu kesediaan untuk menerima sebagai kompensasi atas diterimanya kerusakan atau dampak negatif lingkungan.

Di dalam tahap operasional penerapan pendekatan CVM terdapat lima tahap kegiatan. Tahapan tersebut dikatagorikan sebagai berikut (Fauzi, 2004) :

Tahap Satu : Membuat Hipotesis Pasar

Hipotesis pasar dapat dibuat dalam suatu kuisioner yang berisi informasi lengkap dari peningkatan kualitas lingkungan yang ingin dicapai, siapa yang akan melaksanakan peningkatan kualitas tersebut, bagaimana dana untuk perbaikan tersebut diperoleh dan sebagainya. Kuisioner ini biasanya terlebih dahulu diuji pada kelompok kecil untuk mengetahui reaksi atas proyek yang dilakukan sebelum proyek tersebut betul-betul dilaksanakan.

Tahap Kedua : Mendapatkan Nilai Lelang (Bids)

Nilai lelang diperoleh dengan melakukan survei, baik melalui survei langsung dengan kuisioner, wawancara melalui telepon, maupun lewat surat. Tujuan dari survei adalah untuk mendapatkan nilai maksimum keinginan untuk membayar (WTP) dari responden.

Tahap Ketiga : Menghitung Rataan WTP dan WTA

Nilai rataan ini dihitung berdasarkan nilai lelang (bids) yang diperoleh pada tahap kedua. Perhitungan ini biasanya didasarkan pada nilai mean (rataan) atau median (nilai tengah).

Tahap Kee mpat : Memperkirakan Kurva Lelang (Bid Curve)

Kurva lelang diperoleh dengan, misalnya meregresikan WTP/WTA sebagai variabel tidak bebas (dependent variabel) dengan beberapa variabel bebas dengan rumus : Wi = f ( I, E, A, Q ), dimana I adalah pendapata n, E adalah pendidikan, A adalah umur dan lainnya.

Tahap Kelima : Mengagregatkan Data

Proses ini melibatkan konversi data rataan sampel ke rataan populasi secara keseluruhan. Salah satu cara mengkonversi adalah mengalikan rataan sampel dengan jumlah ruma h tangga dalam populasi (N).

Dari beberapa metode valuasi ekonomi lingkungan yang ada, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Menurut Yakin (1997), setelah diadakan kajian komparasi terhadap metode-metode valuasi dapat disimpulkan (1) tidak ada satu tehnikpun yang superior terhadap yang lain, (2) masing-masing tehnik hanya cocok pada beberapa kasus tapi tidak pada kasus yang lain, (3) penentuan tehnik yang digunakan tergantung pada masalah yang dinilai dan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, untuk kasus-kasus dimana berbagai macam metode bisa diterapkan, CVM mempunyai keunggulan ditinjau dari aspek teknis dan praktis dalam penerapannnya, serta dapat memvaluasi baik nilai guna maupun non guna.

2.4. Penelitian Empirik Terdahulu

Penelitian mengenai sampah sudah banyak dilakukan orang. Umumnya penelitian yang dilakukan menyangkut pengelolaan sampah, aspek ekonomi dari sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, pencemaran yang ditimbulkan oleh adanya sampah dan lain-lain.

Penelitian yang menyoroti aspek ekonomi dari sampah antara lain dilakukan oleh Aida (1996) yang mengamati aktivitas perangkas di Gunung Galuga, Bogor, manfaat ekonomi yang diperoleh perangkas serta mempelajari perubahan kuantitas dan kualitas sampah akiba t aktivitas tersebut. Suhartiningsih et al (1998) mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam analisis finansial usaha daur ulang sampah kota untuk produksi kompos dan merancang paket program komputer sebagai prototipe penunjang keputusan untuk pendirian usaha daur ulang sampah kota berupa produksi kompos. Sedangkan Djuwendah (1998) menganalisis pemanfaatan sampah kota melalui usaha daur ulang dan pengkomposan serta melihat pengaruhnya terhadap penurunan volume dan biaya pengelolaan sampah. Hasil penelitian memperlihatkan adanya penurunan volume sampah yang membawa konsekuensi penghematan biaya pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diteliti oleh Bakri (1992). Penelitiannya dilakukan di Kota administratif Depok. Partisipasi masyarakat yang meliputi keikut sertaan dalam kegiatan kerja bakti, reaksi terhadap kebersihan lingkungan, kehadiran dalam pertemuan, pemberian

sumbangan uang/barang serta pemeliharaan got menunjukkan hasil yang rendah (60% dari responden). Tingkat partisipasi ini berkorelasi nyata terhadap tingkat pendidikan, keadaan lingkungan pemukiman, bimbingan dan penyuluhan.

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya sampah diteliti oleh Sundra (1997) yang meneliti tentang pengaruh pengelolaan sampah terhadap kualitas air sumur gali di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Suwung, Denpasar, Bali. Sedangkan Diana (1992) memantau dampak lokasi pembuangan akhir sampah secara sanitary landfill Bantar Gebang terhadap kualitas air permukaan, air tanah dan keadaan sosia l ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Indriati (1994) meneliti model pengelolaan sampah kota Padang, model ini difokuskan pada kebersihan kota beserta semua aspek penunjangnya dan menjadikan prinsip K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) menjadi dasar pelaksanaannya. Mulyanto (2001) meneliti tentang pengelolaan sampah di Kota Bogor. Menurutnya suatu pengelolaan sampah kota harus melibatkan seluruh stakeholder seperti masyarakat dan sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu pemerintah Kota Bogor dalam pendanaan pengelolaan sampah.

Wahyono (2001) menyoroti aspek sanitasi pengolahan sampah organik. Pengelolaan dan pengolahan sampah organik yang memperhatikan aspek sanitasi mutlak diperlukan agar lingkungan menjadi bersih dan kesehatan masyarakat dapat terjaga. Penanganan sampah organik yang umum dipakai antara lain sanitary landfill, incinerator dan pengkomposan. Alternatif lainnya adalah dengan cara pembriketan, produksi gas bio dan pelet ternak. Teknologi sterilisasi sampah juga dilakukan untuk mengurangi bakteri patogen yang berada dalam sampah organik yaitu pasteurisasi , perlakukan panas tinggi, iradiasi dan pengkomposan. Pemilihan jenis teknologi yang diaplikasikan disarankan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan lokal, tepat guna sederhana dan mudah dioperasikan.

Setiyono dan Wahyono (2001), mengkaji sistem pengelolaan sampah kota di Kabupaten Bekasi. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi masih dilaksanakan secara konvensional yaitu dengan metode kumpul, angkut dan buang. Peningkatan pe ngelolaan sampah terlihat dari usaha pengoperasian TPA Burangkeng yang tadinya menggunakan sistem open dumping menjadi sistem

sanitary landfill juga dilakukan kegiatan pengolahan sampah pada skala individual atau kawasan untuk meningkatkan umur TPA .

Penelitian yang menggunakan Metoda Valuasi Kontingensi (CVM) dilakukan oleh Yulianti dan Ansusanto (2002) serta Amurwaraharja (2003). Yulianti dan Ansusanto (2002) melakukan penelitian CVM untuk menilai kualitas udara di Yogyakarta. Kegiatan transportasi dianggap sebagai penyumbang terbesar pencemaran udara di Yogyakarta dan masyarakat dianggap tidak cukup mendapat perlindungan kenyamanan yang dirasakan sebagai suatu ketidakadilan. Dengan prinsip polluters pay, perorangan atau pemerintah sebagai pencemar diharapkan melakukan pembayaran atas biaya kerusakan lingkungan. Metode valuasi kontingensi digunakan untuk mengetahui keinginan membayar (WTP) dari masyarakat untuk pemulihan kualitas udara. Disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai kemauan membayar dana dari setiap liter BBM yang dikonsumsi untuk melakukan perjalanan.

Amurwaraharja (2003), menganalisis teknologi pengolahan sampah dengan metoda valuasi kontingensi dan proses hirarki analitik yang dilakukan di Jakarta Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan teknologi yang merupakan prioritas utama untuk kegiatan pengolahan sampah di Jakarta Timur adalah pengkomposan dan incinerator. Nilai WTP pada perumahan tertata ternyata lebih besar dari pada nilai WTP pada perumahan tidak tertata dan nilai WTP pedagang di pasar tradisional lebih besar jika dibandingkan dengan nilai WTP pedagang di pertokoan. Penelitian ini membuktikan adanya hubungan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan besarnya WTP penduduk di pemukiman dan WTP pedagang.

Irfansyah (2004) meneliti teknologi dan penilaian ekonomi dari pengolahan sampah Pasar Kebon Kembang Bogor. Penelitian ini menggunakan CVM, melalui WTP dianalisa kesediaan membayar pengelolaan sampah dengan teknologi komposting, insenerasi, sanitary landfill dan bio gas serta mengamati faktor -faktor yang mempengaruhinya WTP.