2.1. Sejarah

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi dari virus HIV (Human Immunodeficiency Virus). AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Kasus pertama AIDS di dunia dilaporkan pada tahun 1981. Penemuan sampel dari potongan jaringan beku dan serum dari seorang pria berusia 15 tahun di St. Louis Amerika Serikat, yang dirawat dan meninggal akibat Sarkoma Kaposi diseminata dan agresif pada tahun 1968. Virus penyebab AIDS diidentifikasi oleh Luc Montagnier pada tahun 1983, diberi nama LAV (Lymphadenopathy virus) sedangkan Robert Gallo menemukan virus penyebab AIDS pada 1984 yang dinamakan HTLV-III, selanjutnya disemonstrasikan bahwa virus tersebut adalah peyebab AIDS.

Barré-Sinoussi F. (1983) berhasil mengisolasi HIV dari pasien dengan limfadenopati kemudian HIV didemonstrasikan sebagai penyebab dari AIDS. Metode pemeriksaan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) dikembangkan pada tahun 1985, pemeriksaan ini memberikan apresiasi yang positif terhadap epidemi HIV di Amerika Serikat dan negara lainnya.

3

Sejak tahun 1986 telah banyak dilakukan penelitian tentang HIV. HIV2 berhasil diisolasi dari pasien AIDS di Afrika hingga pada tahun 1996-1997 obat highly active antiretroviral therapy (HAART) digunakan untuk menekan replikasi HIV. Luc Montagnier (2008) menerima penghargaan nobel atas penelitian yang berhasil mengisolasi HIV dari pasien dengan limfadenopati.

3

23

2.2. Definisi

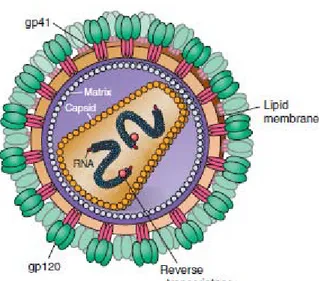

Human Immunodefiency Virus (HIV) adalah virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentivirinae, genus Lentivirus. Berdasarkan strukturnya (Gambar 1) HIV termasuk famili retrovirus, suatu virus RNA dengan berat molekul 9.7 kb (kilobases) dan memiliki diameter 120 nm.2,24 Virus ini terdiri dari dua salinan RNA beruntai tunggal yang mengkode sembilan gen tertutup (gag, pol, vif, vpr, vpu, env, rev, tat dan nef), dan terdiri dari 2.000 kopi p24 protein virus. Dikelilingi oleh kapsid selubung virus (envelope). Selubung virus terdiri atas dua lapis membran lipid, dimana masing-masing unit selubung virus terdiri atas dua protein membran non-kovalen yaitu glycoprotein 120 (gp120) dan glycoprotein 41 (gp41).

2,24

Gambar 2.1. Struktur HIV 2.3. Epidemiologi

3

Penularan HIV/AIDS terjadi akibat kontak melalui cairan tubuh yang mengandung virus HIV yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, jarum suntik pada pengguna narkotika, transfusi komponen darah dan ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkan.1

WHO (tahun 2011) melaporkan ada sebanyak 34 juta orang terinfeksi HIV. Setiap tahun dijumpai 2,2 juta sampai 2,5 juta orang kasus baru infeksi HIV dan 1,7 juta orang meninggal karena AIDS. Sejak tahun 1985-1996 kasus AIDS masih sangat jarang di Indonesia, namun sebagian besar dari kelompok homoseksual.1,5

Di Indonesia, sejak tahun 1999 terjadi peningkatan jumlah ODHA pada kelompok orang yang berprilaku resiko tertular HIV, yaitu para penjaja seks komersil dan penyalahgunaan NAPZA suntik di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Riau, Bali, Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi ini tergolong sebagai daerah dengan tingkat epidemik terkonsentrasi (concentrated level of epidemic), sedangkan Papua sudah memasuki tingkat epidemik meluas (generalized epidemic).10 Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2PL) Kementerian Kesehatan RI (2013), HIV/AIDS tersebar di 345 (69,4%) dari 497 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia dilaporkan 103.759 kasus HIV, 43.347 kasus AIDS dan 8.288 kasus yang meninggal, dimana persentase laki-laki sebesar 55,4%, perempuan sebesar 28,8% dan yang tidak melapor jenis kelamin sebesar 15,8%.7 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (2013), sampai Maret 2013 terdapat 6.824 kasus HIV terdiri dari 4.920 laki-laki dan 1.748 perempuan.8

2.4. Status imunologi

Patogenesis infeksi HIV berhubungan dengan penurunan jumlah limfosit T yang mengandung reseptor CD4 (CD4+). Agar dapat terjadi infeksi HIV diperlukan reseptor spesifik pada sel host yaitu molekul CD4. Molekul CD4 mempunyai afinitas yang sangat besar terhadap HIV, terutama terhadap molekul gp120 dari selubung virus. Diantara sel tubuh yang memiliki molekul CD4 paling banyak adalah sel limfosit-T. Status imunologi penderita HIV dapat dinilai dengan mengukur jumlah absolut (per mm3 darah) atau persentase dari sel CD4+, dan ini dianggap sebagai pemeriksaan standar untuk menilai dan menentukan derajat imunosupresi yang berhubungan dengan infeksi HIV. Penurunan progresif dari sel T CD4+ berhubungan dengan progresifitas infeksi HIV dan

peningkatan resiko infeksi oportunistik serta manifestasi klinis lainnya, termasuk wasting syndrome dan kematian.28

2.5. Patogenesis Infeksi HIV

HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, yaitu secara vertikal, horizontal, dan transeksual. HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung dengan diperantarai benda tajam yang menembus dinding pembuluh darah secara tidak langsung melalui kulit dan mukosa yang tidak intak seperti yang terjadi pada kontak seksual. Fase selanjutnya, HIV akan berusaha masuk ke dalam sel target, yaitu sel yang mampu mengekspresikan reseptor CD4. Agar bisa masuk ke sel target maka gp120 HIV harus berikatan dengan reseptor CD4. Reseptor CD4 terdapat pada permukaan limfosit T, monosit, makrofag, langerhan’s, sel dendrite, astrosit dan makroglia. HIV memerlukan chemokine reseptor yaitu CXCR4 dan CCR5 untuk dapat masuk ke dalam sel. Semakin kuat dan meningkatnya intensitas ikatan tersebut akan diikuti oleh proses interaksi lebih lanjut, yaitu terjadi fusi membrane HIV dengan membran sel target atas peran gp41 HIV. Dengan terjadinya fusi kedua membran maka seluruh sitoplasma HIV termasuk enzim reverse transcriptase dan inti masuk ke dalam sitoplasma sel target. Setelah masuk ke dalam sel target, HIV melepaskan single strand RNA (ssRNA). Enzim reverse transcriptase akan menggunakan RNA sebagai template untuk mensintesis DNA. Kemudian RNA dipindahkan oleh ribonuklease dan enzim reverse transcriptase untuk mensintesis DNA lagi sehingga menjadi double strand DNA yang disebut sebagai provirus. Provirus masuk ke dalam nukleus, menyatu dengan kromosom sel host dengan perantara enzim integrase. Penggabungan ini menyebabkan provirus menjadi tidak aktif untuk melakukan transkripsi dan translasi. Kondisi provirus yang tidak aktif ini disebut sebagai keadaan laten.2,24

2.6. Siklus Hidup HIV

Dalam siklus hidup HIV, rangkaian asam nukleat berperan pada fungsi intrinsik. Asam nukleat merupakan zat kimia yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan penyampaian semua informasi genetik untuk yang diperlukan

guna perencanaan pembentukan fungsi sel. Asam nukleat mengandung deosiribosa disebut asam deoksiribosa nukleat atau DNA. Yang mengandung ribosom disebut asam ribonukleat atau RNA. DNA berperan membawa informasi genetik untuk sintesis protein, RNA termasuk mRNA (messenger RNA), tRNA (transfer RNA) dan rRNA (ribosomal RNA) bertugas melaksanakan instruksi yang dibawa DNA.2

Infeksi oleh HIV memerlukan reseptor spesifik pada sel host yaitu molekul CD4. Molekul CD4 ini mempunyai afinitas yang sangat besar terhadap HIV, terutama terhadap molekul glikoprotein (gp120) dari seluruh virus. Limfosit T memiliki CD4 terbanyak. Infeksi HIV dimulai dengan penempelan virus pada reseptor CD4 limfosit T. Setelah menempel, terjadi diskontinuitas dari membran sel limfosit-T, terjadi fusi kedua membran (HIV dan limfosit) sehingga seluruh komponen virus masuk ke dalam sitoplasma sel limfosit-T kecuali selubungnya. Kemudian RNA dari virus mengalami transkripsi menjadi suatu DNA dengan bantuan enzim reverse transcriptase. Akibat aktivitas enzim RNA-ase H, RNA yang asli dihancurkan sedang seuntai DNA melalui bantuan enzim polymerase. DNA yang terbentuk ini kemudian pindah dari dari sitoplasma ke dalam inti sel limfosit-T dan menyisip ke dalam DNA sel host dengan bantuan enzim integrase, disebut sebagai provirus. Provirus yang terbentuk ini tinggal dalam keadaan laten atau dalam keadaan replikasi yang sangat lambat, tergantung dari aktivitas dan difrensiasi sel host (limfosit T CD4) yang terinfeksi, yang akhirnya memicu replikasi dengan kecepatan yang sangat tinggi.

2,24

Perjalanan infeksi HIV, jumlah limfosit T-CD4, jumlah virus dan gejala klinis terdiri atas 3 fase berikut:

2.6.1. Fase Infeksi Akut

Setelah HIV menginfeksi sel target, terjadi proses replikasi yang menghasilkan virus-virus baru (virion). Sekitar 50-70% penderita HIV mengalami sindroma infeksi akut selama 3-6 minggu setelah terinfeksi virus dengan gejala umum seperti demam, faringitis, limfadenopati, atralgia, nyeri kepala, mual, muntah, diare, anoreksia dan penurunan berat badan. Pada fase akut terjadi penurunan limfosit-T dan kemudian terjadi kenaikan limfosit-T

karena mulai terjadi respon imun. Jumlah limfosit-T pada fase infeksi akut masih >500 sel/mm3 dan kemudian akan mengalami penurunan setelah 6 minggu terinfeksi HIV.

2.6.2. Fase Infeksi Laten

2,24

Respons imun spesifik HIV yang terbentuk dan terperangkapnya virus di dalam Sel Dendritik Folikuler (SDF) di pusat germinativum kelenjar limfe menyebabkan virion dapat dikendalikan, gejala hilang, dan mulai memasuki fase laten. Fase ini jarang ditemukan virion di plasma sehingga jumlah virion di plasma menurun karena sebagian besar virus terakumulasi di kelenjar limfe dan terjadi replikasi di kelenjar limfe. Penurunan limfosit-T terus terjadi walaupun menurun hingga ±500 sampai 200 sel/mm3,setelah terjadi serokonversi positif individu umumnya belum menunjukkan gejala klinis (asimptomatis).

2.6.3. Fase Infeksi Kronik

2,24

Pada fase ini, replikasi virus terus berlangsung di dalam kelenjar limfe. Hal ini diikuti proses kerusakan dan kematian SDF karena banyaknya virus. Terjadi peningkatan jumlah virion secara berlebihan di dalam sirkulasi sistemik. Respons imun tidak mampu meredam jumlah virion yang berlebihan. Limfosit semakin tertekan karena intervensi HIV yang semakin banyak. Penurunan jumlah limfosit T-CD4 hingga <200 sel/mm3. Penurunan limfosit-T ini mengakibatkan sistem imun menurun dan penderita semakin rentan terhadap berbagai macam penyakit infeksi sekunder. Perjalanan penyakit akan semakin progresif yang mendorong ke arah AIDS.2,24

2.7. Kriteria Diagnosis Infeksi HIV

Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang terinfeksi HIV sangat penting, karena pada infeksi HIV gejala klinisnya dapat baru terlihat setelah bertahun-tahun lamanya. Diagnosis HIV/AIDS ditegakkan berdasarkan klasifikasi klinis WHO dan hasil pemeriksaan laboratorium. Diagnosis pasti ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan

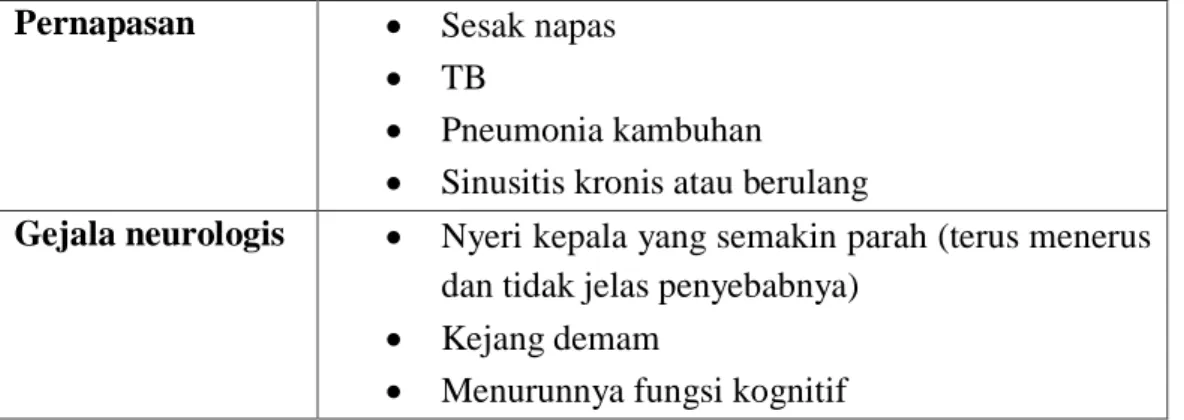

laboratorium mulai dari uji penapisan. Dengan pemeriksaan serologi untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap HIV dan pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan virus HIV. Sebagai penyaring digunakan tehnik ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), aglutinasi atau dot-blot immunobinding assay. Prosedur pemeriksaan laboratorium untuk HIV sesuai dengan panduan nasional yang berlaku pada saat ini, selalu didahului dengan konseling pra-test atau informasi singkat. Setelah dinyatakan terinfeksi HIV maka pasien perlu menjalani serangkaian pemeriksaan yang meliputi penilaian stadium klinis, penilaian imunologis (pemeriksaan jumlah CD4) dengan tujuan untuk menentukan apakah penderita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan ARV atau tidak dan pemeriksaan laboratorium dilakukan sebelum memulai terapi. Tabel. 2.1 Gejala dan tanda klinis yang patut diduga infeksi HIV

2,6

Keadaan Umum

6

• Kehilangan berat badan > 10% dari berat badan dasar

• Demam (terus menerus atau intermiten, temperatur oral >37,5 o

C) yang lebih dari satu bulan

• Diare (terus menerus atau intermiten) yang lebih dari satu bulan • Limfadenopati meluas

Kulit

• PPE dan kulit kering yang luas merupakan dugaan kuat infeksi HIV. Beberapa kelainan seperti kutil genital (genital warts), folikulitis dan psoriasis sering terjadi pada ODHA tapi tidak selalu terkait dengan HIV

Infeksi

Infeksi Jamur • Kandidosis oral • Dermatitis seboroik

• Kandidosis vagina kambuhan

Infeksi viral • Herpes zoster (berulang atau melibatkan lebih dari satu dermatom)

• Herpes genital (kambuhan) • Moluskum kontagiosum • Kondiloma

Pernapasan • Sesak napas • TB

• Pneumonia kambuhan

• Sinusitis kronis atau berulang

Gejala neurologis • Nyeri kepala yang semakin parah (terus menerus dan tidak jelas penyebabnya)

• Kejang demam

• Menurunnya fungsi kognitif

2.7.1. Stadium Klinis

Penilaian stadium klinis (tabel 2.2.) ditentukan setelah diagnosis infeksi HIV ditegakan (serologi dan/atau virologi). Stadium klinis bermanfaat untuk menilai status penderita saat diagnosis HIV ditegakan dan follow-up penatalaksanaan, serta menjadi pedoman untuk memulai terapi profilaksis kotrimoxazol dan/atau intervensi lainnya yang berhubungan dengan infeksi HIV, termasuk kapan memulai terapi ARV. Stadium klinis berhubungan dengan angka harapan hidup, prognosis dan progresifitas penyakit tanpa terapi ARV.22

Tabel 2.2. Stadium klinis infeksi HIV pada orang dewasa menurut WHO

Stadium klinis 1 Asimptomatis

Limfadenopati generalisata persisten Stadium klinis 2

Penurunan berat badan <10%

ISPA berulang, sinusitis, tosilitis, otitis media dan faringitis Herpes zoster

Luka disekitar bibir (keilitis angularis) Ulkus mulut berulang

Ruam kulit yang gatal (seboroik atau prurigo-PPE (Pruritic papular eruption))

Dermatitis seboroik Infeksi jamur kuku

Stadium klinis 3

Penurunan berat badan >10%

Diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya, lebih dari 1 bulan Kandidosis oral atau vaginal

Oral hairy leukoplakia

TB Paru dalam 1 tahun terakhir

Infeksi bakterial yang berat (pneumonia, piomiositis, dll) TB limfadenopati

Gingivitis/Periodontitis ulseratif nekrotikan akut

Anemia (Hb < 8 g%), netropenia (< 5000/ml), trombositopenia kronis (<50.000/ml)

Stadium klinis 4

Sindroma wasting HIV

Pneumonia pnemosistis, pnemonia bakterial yang berat berulang Herpes simpleks ulseratif lebih dari satu bulan

Kandidosis esofageal TB extraparu

Sarkoma kaposi

Retinitis CMV (Cytomegalovirus) Abses otak toksoplasmosis

Encefalopati HIV Meningitis kriptokokus

Infeksi mikobakteria non-TB meluas

Lekoensefalopati multifokal progresif (PML)

Peniciliosis, kriptosporidosis kronis, isosporiasis kronis, mikosis meluas, histoplasmosis ekstra paru, cocidiodomikosis

Limfoma serebral atau B-cell, non-Hodgkin (gangguan fungsi neurologis tanpa sebab lain seringkali membaik dengan terapi ARV)

Kanker serviks invasive Leismaniasis atipik meluas

Gejala nefropati atau kardiomiopati terkait HIV

2.8. Terapi Antiretroviral (ARV)

Setelah ditemukannya virus HIV berbagai upaya telah dilakukan untuk menghambat ataupun menyembuhkan penyakit ini. Berbagai terapi baru AIDS dapat segera diaplikasikan pada pasien, mengingat sifat penyakit ini yang memiliki morbiditas dan mortalitas tinggi. Ditemukannya obat golongan NRTI yang mampu memperbaiki masa hidup penderita AIDS, namun belum mampu mengeradikasi virus secara total. Dengan diperkenalkannya kombinasi obat

golongan PI dengan NRTI yang dikenal sebagai HAART digunakan untuk menekan replikasi HIV, maka saat ini penyakit AIDS tidak lagi sefatal dulu selama pengobatan dilakukan secara teratur dan dalam jangka waktu yang panjang.2,6

Untuk memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4 (bila tersedia) dan penentuan stadium klinis infeksi HIV-nya. Hal tersebut adalah untuk menentukan apakah penderita sudah memenuhi syarat terapi antiretroviral atau belum. WHO (2010) merekomendasikan pemberian ARV terhadap:10

- Seluruh penderita dengan kadar CD4 <350 sel/mm3 tanpa memandang stadium klinis.

- Penderita dengan stadium klinis 1 dan 2 harus melakukan pemeriksaan kadar CD4 untuk menentukan kapan akan memulai terapi ARV.

- Penderita dengan stadium klinis 3 dan 4 tanpa memandang kadar CD4. Selama pemberian terapi ARV, perlu dilakukan pemantauan klinis pada minggu ke-2, 4, 8, 12 dan 24 sejak memulai terapi ARV dan kemudian setiap 6 bulan bila pasien telah mencapai keadaan stabil. Begitu juga dengan kadar CD4, pemantauan berkala dilakukan setiap 6 bulan atau lebih sering bila ada indikasi klinis.10

Pengobatan ARV terdiri dari obat-obat yang bertujuan untuk memperlambat reproduksi HIV pada tubuh. Agar pengobatan ini dapat lebih efektif dalam waktu yang lama maka diperlukan terapi kombinasi dari beberapa obat ARV. Penggunaan tiga atau lebih obat ARV dikenal sebagai terapi HAART.2,6,30,31 Terdapat lebih dari 20 obat ARV dan tersedia untuk regimen kombinasi. Masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam merusak atau menghambat HIV:2,30,31

2.8.1 Reverse Transcriptase Inhibitors

Reverse transcriptase adalah suatu enzim yang dibutuhkan HIV untuk menginfeksi sel inang dan mereproduksi dirinya. Reverse Transcriptase Inhibitor berfungsi untuk memperlambat produksi dari enzim transcriptase dan membuat

HIV tidak dapat menginfeksi sel dan menduplikasi sel-selnya. Golongan obat reverse transcriptase ini terdiri dari:

• Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors

Obat Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) juga dikenal sebagai nukleoside analog adalah obat jenis pertama untuk menghambat HIV. Obat golongan ini dikenal sejak tahun 1987.

• Non- Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors

Obat Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) mulai dikenal pada tahun 1997. Obat golongan ini secara umum dikenal sebagai non-nukleosid.

• Nukleotide Reverse Transcriptase Inhibitors

Hanya ada satu jenis obat golongan ini yaitu tenovovir. Obat ini bekerja dengan cara mencegah enzim reverse transcriptase, namun dengan cara yang berbeda dengan obat reverse transcriptase lain.

Tabel 2.3. ARV golongan Reverse Transcriptase Inhibitors

Nukleosid analog

Non Nucleside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) Nucleotide Reverse Transcriptase inhibitors (NRTIs) - 3TC (Epivir, lamivudine) - Abacavir (Ziagen, ABC) - AZT (Retrovir,zidovudine) - Combivir (AZT/3TC) - Trizivir (AZT/3TC/abacavir) - D4T (Zerit, stavudine) - ddC (Hivid, zalcitabine) - ddI (Videx (tablet) Videx

C (capsule), - FTC (Emtriva, emtricitabine) - Delavirdine (Rescriptor) - Efavirenz (Sustiva) - Nevirapine (Viramune) Tenofovir (Viread)

2.8.2 Protease Inhibitor (PI)

Jenis kedua dari obat ARV adalah Protease Inhibitor (PI), diperkenalkan pertama kali tahun 1995. PI menginhibisi protease yaitu suatu enzim digestif yang berfungsi untuk memecah protein dan merupakan salah satu dari banyak enzim yang digunakan oleh HIV untuk menduplikasikan dirinya. Enzim protease pada HIV berperan untuk merusak dan memotong rantai protein menjadi potongan-potongan kecil. Potongan ini kemudian digunakan oleh HIV untuk menduplikasi diri dan menginfeksi sel lainnya. PI berperan dalam mencegah sebelum enzim protease dalam HIV merusak dan memotong rantai enzim dan protein. Ini adalah cara protease untuk menghambat proses duplikasi dari virus dan mencegah HIV menginfeksi sel-sel baru.32

Tabel 2.4. ARV Golongan Protease Inhibitor Protease Inhibitor (PI)

- Amprenavir (Agenerase) - Atazanavir (Reyataz) - Indinavir (Crixivan) - Lopinavir/ritonavir (Kaletra) - Nelfinavir (Viracept) - Ritonavir (Norvir)

- Saquinavir (Fortovase (soft gel) Invirase (hard gel)) - Tipranavir (PNU)

2.8.3. Fusion Inhibitor (FI)

Permukaan dari HIV bermuatan protein yang dikenal sebagai gp 41 dan gp120. Protein ini merupakan protein yang mempersiapkan HIV untuk dapat melekatkan dirinya pada sel atau masuk ke dalam sel. Dengan mencegah salah satu dari protein tersebut, maka akan dapat memperlambat proses reproduksi dari HIV sendiri. Sebagai contoh T20 adalah fusi inhibitor yang melekat pada gp41. Obat T20 berbeda dari obat lainnya karena harus disuntikkan. T20 merupakan suatu protein, sehingga tidak dapat diberikan secara oral karena tidak dapat dicerna. Salah satu T20 adalah fruzeon atau enfuvirtid.

2.9. Tatalaksana Pemberian ARV

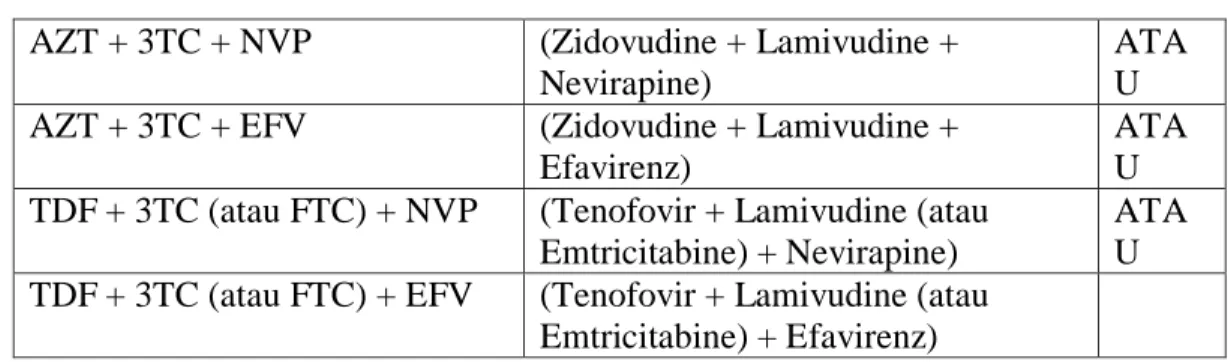

Untuk memulai terapi ARV maka perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4 dan penentuan stadium klinis infeksi HIV-nya. Hal ini untuk menentukan apakah penderita sudah memenuhi syarat terapi ARV atau belum.6 Pengobatan ARV terdiri dari obat-obat yang dapat memperlambat reproduksi HIV pada tubuh. Agar pengobatan dapat lebih efektif dalam waktu yang lama maka diperlukan terapi kombinasi dari beberapa obat ARV.32,34 Berdasarkan Pedoman Nasional Tatalaksana HIV 2011 di Indonesia, pemerintah menganjurkan pengobatan antiretroviral lini pertama adalah 2 NRTI + 1 NNRTI, dengan salah satu dari paduan berikut ini :

Tabel 2.5. Panduan ARV lini pertama6

AZT + 3TC + NVP (Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine)

ATA U AZT + 3TC + EFV (Zidovudine + Lamivudine +

Efavirenz)

ATA U TDF + 3TC (atau FTC) + NVP (Tenofovir + Lamivudine (atau

Emtricitabine) + Nevirapine)

ATA U TDF + 3TC (atau FTC) + EFV (Tenofovir + Lamivudine (atau

Emtricitabine) + Efavirenz)

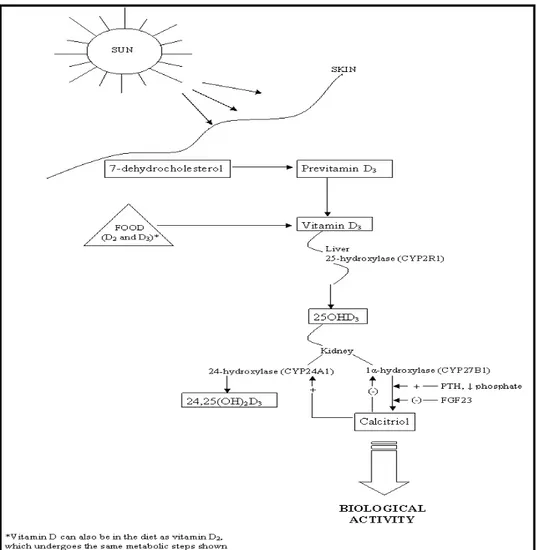

2.10. Vitamin D

2.10.1. Struktur kimia dan metabolisme vitamin D

Pada awal abad 20, vitamin D pertama kali ditemukan sebagai salah satu vitamin, merupakan suatu prohormone seperti yang dikenal saat ini.33 Vitamin D merupakan vitamin yang dapat larut dalam lemak dan mempunyai struktur molekul yang berhubungan dengan hormon steroid klasik (misalnya: estradiol)

karena memiliki struktur dasar berupa cincin cyclopentanoperhydrophenanthrene. Secara teknis, vitamin D adalah secosteroid. Sekosteroid adalah steroid yang salah satu cincin cyclopentanoperhydrophenanthrene-nya mengalami pemecahan ikatan karbon. Pada vitamin D, yang terpecah adalah ikatan 9,10 karbon-karbon pada cincin B.12,33

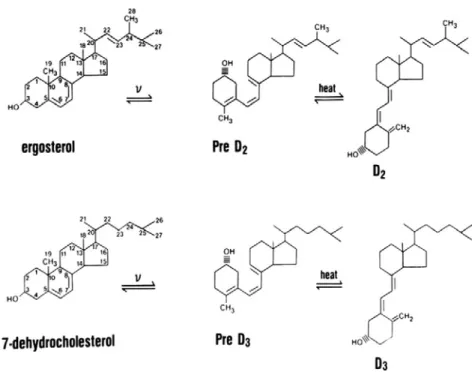

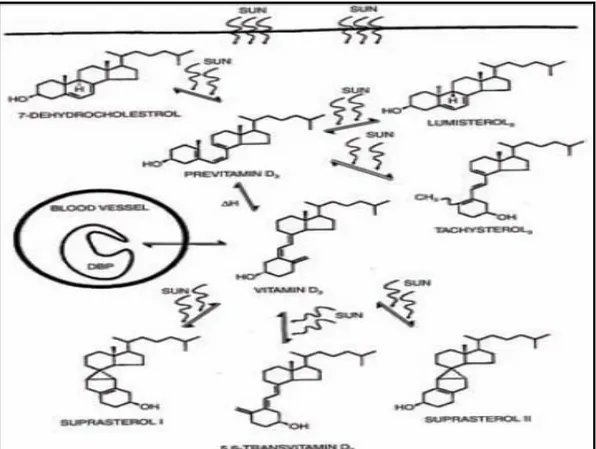

Vitamin D sebenarnya bukan vitamin murni, karena pemenuhan kebutuhan vitamin D tidak hanya didapat melalui asupan makanan yang mengandung vitamin D saja, tetapi dapat juga disintesis oleh tubuh sendiri (de novo) melalui pajanan sinar matahari (sinar ultra violet) pada kulit. Asupan dari makanan saja tidak mencukupi, menyediakan hanya 20% dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat beberapa bentuk vitamin D, yaitu vitamin D1, vitamin D2, vitamin D3, vitamin D4, dan vitamin D5. Bentuk utama dari vitamin D adalah vitamin D2 atau ergocalciferol dan vitamin D3 atau cholecalciferol. Yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D adalah vitamin D3 atau cholecalciferol. Vitamin D2 dan D3 telah diketahui secara fisiologis pada manusia, dimana keduanya mengalami langkah-langkah hidroksilasi menjadi hormon yang aktif pada metabolisme kalsium dan fosfat. Struktur kimia vitamin D terdiri dari 4 rantai steroid, yang mana satu diantara rantainya tersebut akan diputuskan. Bentuk utama vitamin D3 (cholecalciferol) dan vitamin D2 (ergocalciferol) dapat ditemukan pada jamur, ragi, bahan-bahan makanan ataupun suplemen, namun hanya vitamin D3 yang dapat diproduksi di kulit. Previtamin D3 dibentuk dari provitamin D3 (7-dehydrocholesterol) di kulit selama terpajan dengan radiasi sinar ultraviolet B dengan panjang gelombang 290-315 nm. Kemudian previtamin D3 segera berubah menjadi vitamin D3 melalui proses isomerasi yang diinduksi panas. Ergosterol pada tumbuhan dan 7-dehidrokolesterol pada kulit merupakan prekursor dari vitamin D2 dan vitamin D3. Sinar ultraviolet B (UVB) memotong rantai B pada tiap molekul untuk membentuk isomer pre-D, dan kemudian mengalami isomerisasi menjadi D. D2 dan D3 berbeda hanya pada rantai samping, dimana D2 mempunyai ikatan ganda pada C22–C23 serta adanya kelompok metil pada C24.33,35

Gambar 2.2. Struktur Kimia Vitamin D

Holick dkk. pada tahun 2008 berhasil menunjukkan bahwa pembentukan pre-D3 relatif cepat, dan mencapai puncaknya dalam waktu beberapa jam. Intensitas pajanan sinar UVB dan tingkat pigmentasi mengatur tingkat pembentukan pre-D3 tapi tidak mengatur pencapaian produksi maksimalnya. Bila pajanan sinar UV terjadi berkelanjutan, maka pre-D3 akan diubah menjadi bentuk inaktif yaitu lumisterol dan takhisterol. Bentuk inaktif ini bersifat reversibel dan dapat diubah lagi menjadi pre-D3 ketika kadar pre-D3 turun.12,13,,9,33,35

Pada tumbuh-tumbuhan dan jamur, radiasi ultraviolet buatan ataupun dari sinar matahari akan memotong cincin B untuk membentuk ergocalciferol (vitamin D2). Dan pada kulit terjadi reaksi yang hampir sama, maka 7-dehydrocholesterol dipotong untuk menghasilkan cholecalciferol (vitamin D3). Kedua bentuk vitamin D tersebut diatas dapat digunakan sebagai sumber vitamin D.36

Vertebrata mendapatkan vitamin D3 terutama melalui pajanan kulit terhadap sinar matahari. Sumber vitamin D2 (makanan dan vitamin) mempunyai

aktivitas vitamin D yang lebih rendah dibandingkan vitamin D3 dan tidak cukup untuk mencegah pengeroposan tulang. Jumlah vitamin D yang diperlukan untuk mencukupi fungsi imunologiknya belum diketahui, mungkin jauh lebih besar daripada jumlah yang diperlukan untuk homeostasis ion mineral dan kebutuhan tulang. Hanya vitamin D3 yang berasal dari pajanan sinar matahari yang dapat mencukupi kebutuhan cadangan vitamin D3 (terutama pada otot dan jaringan adiposa) dan menyuplai vitamin D untuk kebutuhan selanjutnya. Vitamin D yang berasal dari makanan dibawa ke hepar dan akan dimetabolisme secara cepat dan lengkap, sehingga vitamin yang bersumber dari makanan tidak menetap dan tidak cukup untuk disimpan sebagai cadangan.33,36,37

Proses pembentukan vitamin D adalah melalui tahapan-tahapan berikut: Fotokonversi 7-dehydrocholesterol menjadi vitamin D3 di kulit manusia atau dari asupan diet vitamin D3.

1. Hidroksilasi vitamin D3 di hepar menjadi 25-(OH)D sebagai bentuk utama vitamin D dalam sirkulasi.

2. Konversi 25-(OH)D menjadi bentuk metabolit dihidroksilasi: 1,25-(OH)D dan 24R,25-(OH)D di ginjal.

3. Pemindahan 1,25-(OH)D dan 24R,25-(OH)D menuju organ target distal.

4. Pengikatan metabolit dihidroksilasi khususnya 1,25-(OH)D oleh reseptor inti pada organ target.

Pajanan sinar matahari terhadap kulit merupakan langkah pertama biosintesis vitamin D3. Sinar ultraviolet B (UVB, gelombang 290-315 nm) memutus ikatan ke 9-10 dari 7-dehydrocholesterol membentuk pre vitamin D3 yang secara spontan mengalami isomerasi menjadi vitamin D3. Dibutuhkan dua langkah aktivasi enzimatik untuk menghasilkan bentuk biologik aktif hormon vitamin D (1,25-(OH)D). Tiga enzim hidroksilase yang terlibat dalam aktifasi metabolik dan degradasi vitamin D3 merupakan enzim hidroksilase mitokondria dari kelompok superfamili sitokrom P450. Protein pengikat vitamin D akan membawa vitamin D3 ke hepar. Vitamin D2 atau D3 akan mengalami hidroksilasi di hepar oleh enzim CYP27A1 menjadi 25(OH)D. Bentuk vitamin D

yang mengalir dalam darah dan digunakan untuk menentukan status vitamin D seseorang apakah defisiensi, insufisiensi, atau normal.33,36,37

Ketika dibutuhkan oleh tubuh, bentuk 25(OH)D akan diubah oleh enzim CYP27B1 (enzim 1-OHase) menjadi bentuk aktif, yaitu 1,25(OH)D, yang akan berikatan dengan RVD dan mengaktifkan ekspresi gen. Proses ini berlangsung di ginjal dan sel-sel yang dapat mengekspresikan CYP27B1 dan 1,25(OH)D. Hepar akan mengeluarkan 25(OH)D untuk berikatan dengan vitamin D binding protein dan masuk ke dalam tubulus proksimal ginjal. Enzim 1-OHase (CYP27B1) mengkatalisir langkah hidroksilasi sintesis 1,25(OH)D. Metabolsme inaktivasi 1,25(OH)D juga berlangsung di ginjal, sama halnya pada jaringan lain seperti usus dan tulang. Inaktivasi dimulai dengan hidroksilasi C-24 ke bentuk 1α,24,25-trihidroksi vitamin D3 yang dikatalisir oleh 24-OHase (CYP24A1). Katabolisme berlanjut dengan proses oksidasi, hidroksilasi, pelipatan rantai samping kepada alkohol C-23 dan terakhir oksidasi dalam bentuk asam kalsitroil.36,37

Gambar 2.3. Sintesis, Intake dan Aktivasi Vitamin D33

Produksi vitamin D2 dan vitamin D3. Ergosterol pada tanaman dan

7-dehidrokolesterol di kulit merupakan prekursor untuk vitamin D2 dan vitamin

D3. UV-B memecah rantai B pada masing-masing molekul untuk membentuk

isomer pre-D, yang selanjutnya mengalami isomerisasi menjadi D. D2 dan D3

berbeda hanya pada rantai samping dimana D2 memiliki ikatan ganda antara

C22-C23 dan kelompok metil pada C24. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan metabolisme dan ikatan terhadap DBP vitamin D2 dan D3

Fungsi klasik dari vitamin D diperankan oleh metabolit aktifnya, calcitriol. Fungsi ini terutama untuk mengatur regulasi homeostasi kalsium dan

posfat, yang penting untuk pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan tulang. Fungsi utama vitamin D beserta bentuk hormonalnya adalah untuk meningkatkan dan menjaga homeostasis konsentrasi kalsium plasma dan posfat yang diperlukan untuk mineralisasi tulang. Tanpa vitamin D, hanya 10-15% kalsium dan 60% posfor yang berasal dari diet dapat diserap dengan baik. Kalsium plasma diperlukan pada neuromuscular junction, vasodilatasi pembuluh darah, transmisi saraf, dan sekresi hormon. Calcitriol dapat meningkatkan konsentrasi kalsium plasma.13,33,38

Spesific Vitamin D-Responsive Elements (VDREs) pada sebagian besar gen manusia, menunjukkan bahwa vitamin D juga memiliki fungsi non-klasik lain, yaitu untuk proliferasi sel, differensiasi dan apoptosis.27,33 Defisiensi vitamin D menyebabkan absorbsi dan reabsorbsi kalsium dan fospat tidak adekuat sehingga terjadi penurunan konsentrasi kalsium plasma. Karena keterlibatan vitamin D yang luas diberbagai sistem dalam tubuh, defisiensi vitamin D dapat menyebabkan beberapa kondisi seperti diabetes melitus, tuberkulosis, penyakit autoimun, penyakit kardiovaskular, infeksi dan beberapa jenis kanker.12,15,33

Paparan sinar matahari yang berkepanjangan pada kulit, tidak akan menyebabkan intoksikasi vitamin D, karena paparan sinar matahari dan panas juga dapat merusak struktur previtamin D3 dan vitamin D3, dan menghasilkan

non-vitamin D forms seperti lumisterol, tachysterol, dan lainnya yang akan membatasi pembentukan vitamin D3 itu sendiri.12,33,38

Gambar 2.4. Sintesis vitamin D di kulit33

2.10.2. Definisi dan Prevalensi Defisiensi Vitamin D

Penelitian tentang peran serta fungsi vitamin D saat ini sangat berkembang. Selain fungsingnya terhadap tulang, vitamin D juga berfungsi dalam sistem imun. Namun demikian, sampai saat ini belum ada konsesnsus tentang kadar optimal 25(OH)D di dalam serum. Sebagian besar para ahli menyetujui bahwa kadar <20 ng/ml (50 nmol/l) sebagai defisiensi vitamin D. Dari data yang diperoleh sebelumnya, kadar 25(OH)D sebesar 21-29 ng/ ml (52-72 nmol/l) diartikan sebagai insufisiensi relatif vitamin D yang adekuat. Intoksikasi vitamin D dapat terjadi bila kadar 25(OH)D melebihi 150 gn/ml (374 nmol/l).38

Institute of Medicine (2010) merekomendasikan kebutuhan harian vitamin D (kolekalsiferol) berdasarkan umur, yaitu :

• Usia diatas 70 tahun : 800 IU/hari • Ibu hamil dan menyusui : 600 IU/hari.

Untuk mengetahui status vitamin D, maka dapat dilakukan pengukuran 1,25(OH)2D3 di sirkulasi. Akan tetapi pengukuran terbaik status vitamin D

adalah dengan mengukur kadar 25(OH)D. Hal ini dikarenakan 25(OH)D memiliki waktu paruh yang panjang (sekitar 3 minggu) dan karena 25-hydroxylation tidak diregulasi, sehingga kadar 25(OH)D mencerminkan kadar 1,25(OH)2D3. Sedangkan produksi 1,25(OH)2

25(OH)D serum merupakan metabolit utama vitamin D yang bersirkulasi dan merupakan gambaran kesimbangan antara vitamin D yang berasal dari makanan, sintesis di kulit dan katabolisme oleh 24-hidroksilase.12 Sebagian ahli berpendapat bahwa nilai konsentrasi serum 25(OH)D pada populasi sehat merupakan indikator terbaik untuk menilai status vitamin D pada pasien dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan vitamin D. Hal ini didukung karena :

D diregulasi sangat ketat dan memiliki waktu paruh sangat pendek yaitu hanya sekitar 4-6 jam, sehingga kadarnya hanya memberikan informasi yang terbatas mengenai status vitamin D.

1. Tidak tersedianya uji klinik khusus vitamin D.

2. Metabolisme vitamin D3 menjadi 25(OH)D3 oleh enzim

25-hidroksilase di hati tidak diregulasi, sehingga konsentrasi serum 25(OH)D3 merupakan nilai akurat vitamin D3 baik yang berasal

dari makanan ataupun dari hasil sintesis di kulit, sedangkan pengukuran 1,25(OH)2D tidak memberikan gambaran tentang

status vitamin D pasien. 1,25(OH)2D sering normal atau

kadang-kadang meningkat pada pasien defisiensi vitamin D, hal ini disebabkan karena kadar 1,25(OH)2D, 1000 kali lebih rendah

dibandingkan kadar 25(OH)D dan saat seseorang mengalami defisiensi vitamin D dan konsentrasi 25(OH)D menurun, kadar 1,25(OH)2D dipertahankan dalam batas normal melalui

mekanisme kompensasi yang menstimulasi ginjal untuk memproduksi lebih banyak 1,25(OH)2D.13

3. Waktu paruh 25(OH)D sekitar 3 minggu sedangkan 1,25(OH)2

4. Berbagai uji klinik tersedia untuk mengukur 25(OH)D.

D kurang dari 4 jam.

5. Tidak tersedianya uji klinik khusus vitamin D.

Metabolisme vitamin D3 menjadi 25(OH)D3 oleh enzim

25-hidroksilase di hati tidak diregulasi, sehingga konsentrasi serum 25(OH)D merupakan nilai akurat vitamin D3 baik yang berasal dari makanan ataupun dari

hasil sintesis di kulit, sedangkan pengukuran 1,25(OH)2

Pemeriksaan 25(OH)D merupakan satu-satunya cara untuk mendiagnosis defisiensi vitamin D. Harus diingat bahwa konsentrasi serum 1,25(OH)

D tidak memberikan gambaran tentang status vitamin D pasien.

2D tidak berperan dalam proses diagnosis defisiensi vitamin D. Ginjal

mengontrol konsentrasi 1,25(OH)2

Diperkirakan 1 miliar orang di seluruh dunia menderita vitamin D defisiensi atau insufiensi, sesuai dengan batasan definisi yang disebutkan di atas. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, 40% hingga 100% penduduk lanjut usia yang tidak tinggal di panti jompo di Amerika dan Eropa masih mengalami kekurang vitamin D. Lebih dari 50% wanita post-menopause yang mendapat pengobatan untuk pencegahan osteoporosis memiliki kadar 25(OH)D dibawah 30 ng/ml (75 nmol/l).38

D secara ketat, sehingga konsentrasinya dapat normal atau bahkan meningkat saat terjadi defisiensi vitamin D.13

Penelitian di Maine terhadap anak-anak preadolescent didapatkan kadar 25(OH)D dibawah 20 ng/ml, masing-masing sebesar 52% dan 48%. Penelitian lain yang dilakukan pada suatu akhir musim dingin di Amerika Serikat, terhadap wanita dewasa dan remaja kulit hitam yang berumur 15-49 tahun, didapatkan kadar 25(OH)D dibawah 20 ng/ml dan 32% dari mahasiswa kedokteran, dokter dan residen di Rumah Sakit Boston, mengalami defisiensi vitamin D, meskipun mereka minum susu dan multivitamin setiap hari, serta mengkonsumsi ikan salmon paling sedikit sekali dalam seminggu. Di Eropa, dimana sangat sedikit makanan yang difortifikasi dengan vitamin D, anak-anak dan usia tua khususnya,

juga memiliki risiko tinggi. Dari penelitian di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Turki, India, dan Lebanon, dijumpai 30-50% anak-anak dan dewasa memiliki kadar 25(OH)D dibawah 20 ng/ml. Kelompok lain yang juga memiliki risiko tinggi terhadap defisiensi vitamin D adalah wanita hamil dan menyusui. Namun hal ini dapat diatasi setelah pemberian multivitamin prenatal yang mengandung 400 IU vitamin D. Fakta lain menunjukkan bahwa sebanyak 73% wanita dan 80% bayinya menderita defisiensi vitamin D pada saat proses persalinan.38 Beberapa ahli dalam penelitiannya membagi kadar vitamin D menjadi13 :

1. Kadar vitamin D tinggi : >140 nmol/l (>56 ng/ml) 2. Kadar vitamin D normal : 75-140 nmol/l (30-56 ng/ml) 3. Insufisiensi : 50-75 nmol/l (20-30 ng/ml) 4. Defisiensi vitamin D : <50 nmol/l (<20 ng/ml)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin D, termasuk penurunan sintesis vitamin D pada kulit dan absorbsi vitamin D, serta gangguan metabolisme vitamin D. Defisiensi vitamin D seringkali sulit untuk didiagnosis karena tidak bergejala atau keluhannya bersifat umum. Keluhan seperti otot lemah, tungkai terasa berat, nyeri muskuloskeletal kronik, kelelahan atau mudah lelah, infeksi berulang, penyakit autoimun, diabetes, kanker, penyakit jantung dan penyakit lain yang muncul mungkin merupakan tanda-tanda bahwa defisiensi vitamin D sudah terjadi selama beberapa tahun.13,39

2.10.3. Vitamin D pada Penderita HIV/AIDS

Vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang terdiri dari molekul steroid, yang berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dan fospor, pembentukan tulang dan mineralisasi serta berperan terhadap homeostasis sistem imun.12 Defisiensi vitamin D kemungkinan dapat meningkatkan terjadinya infeksi seperti tuberkulosis dan penyakit autoimun, selain itu pada penderita HIV, 1α,25(OH)2D3 plasma yang rendah juga berhubungan dengan kadar CD4 yang

rendah serta hiperaktifitas sistem imun. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa status vitamin D berpengaruh terhadap daya tahan tubuh penderita HIV.33

Banyak penelitian vitamin D pada penderita HIV/AIDS yang telah dilakukan. Pada penderita HIV, defisiensi vitamin D juga dapat disebabkan karena pemberian ARV karena dapat menggangu metabolisme vitamin D.14,15 Paul dkk., mendapatkan bahwa defisiensi vitamin D lebih sering terjadi pada penderita HIV-positif yang mendapat pengobatan ARV bila dibandingkan dengan penderita yang belum pernah mendapat ARV dan populasi kontrol. Pada prinsipnya, pengobatan ARV adalah tidak menyembuhkan tetapi dapat menghentikan proses penyakit pada penderita HIV untuk beberapa tahun. Seperti telah diketaui HIV memerlukan sel inang untuk memproduksi salinan dari selnya. Ketika salinan itu terbentuk, HIV lalu keluar dan menginfeksi jutaan sel lainnya dalam waktu singkat bila produksi tidak dicegah. Pengobatan ARV terdiri dari obat-obat yang dapat memperlambat reproduksi HIV pada tubuh. Agar pengobatan ini dapat lebih efektif dalam waktu yang lama maka diperlukan terapi kombinasi dari beberapa obat ARV. Penggunaan tiga atau lebih obat ARV dikenal sebagai terapi HAART.30,40 ARV yang digunakan pada satu tersebut di atas adalah golongan nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) dan non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI).16 Didukung hasil penelitian in-vitro sebelumnya oleh Ellfolk dkk., yang menunjukkan adanya inhibisi terhadap 25-hydroxylase oleh efavirenz (NNRTI). Cozzolino dkk. berhasil membuktikan adanya inhibisi oleh Protease Inhibitor (PI) yaitu ritonavir, pada 25-hydroxylase dan 1α-hydroxylase yang terlibat dalam metabolisme vitamin D.15,17,18 Di Belgia, Conessa-Botella dkk., yang meneliti hubungan antara kadar vitamin D dengan pemberian ARV yang mengandung NNRTI (nevirapine dan efavirenz) pada penderita HIV, mendapatkan hasil yang sama, dimana defisiensi vitamin D lebih banyak dijumpai pada penderita HIV yang diberi terapi NNRTI selama satu tahun atau lebih, dibandingkan dengan penderita HIV yang belum pernah mendapat ARV sebelumnya.15 Berbeda dengan Ramayo dkk., yang meneliti hubungan antara osteopenia dan kadar metabolit vitamin D pada penderita HIV dengan atau tanpa pemberian ARV, mendapatkan kesimpulan bahwa kelompok yang baru mendapatkan ARV ternyata memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang telah mendapat ARV selama

satu tahun atau lebih. Kombinasi ARV yang diberikan kepada pasien pada penelitian ini adalah 2 NRTI dengan 1 PI atau 2 NRTI dengan 1 NNRTI.19

Para peneliti di Belanda melaporkan bahwa hampir sepertiga pasien HIV-positif mengalami kekurangan vitamin D. Vitamin D dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan juga berperan penting untuk mengatur sistem kekebalan tubuh. Defisiensi vitamin D dikaitkan dengan jumlah CD4 yang rendah dan aktivasi sistem kekebalan dan pengembangan penyakit HIV. Banyak faktor yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin D, termasuk penuaan, kurang terpajan sinar matahari, dan gizi makanan yang buruk. HIV itu sendiri juga mempengaruhi tingkat vitamin D. Vitamin D dimetabolisasikan oleh tubuh dengan cara yang sama dengan banyak ARV, yaitu memakai jalur P450.

Proses sintesis endogen di kulit menghasilkan vitamin D3

(kolekalsiferol), kemudian akan ditranspor ke hati oleh vitamin D binding protein (DBP). Pada makanan maupun suplemen, vitamin D dapat berada dalam bentuk kolekalsiferol (vitamin D3) atau ergokalsiferol (vitamin D2). Vitamin D

dari makanan atau suplemen akan diabsorbsi terutama di duodenum dan ditranspor ke hati melalui sistem limfatik. Vitamin D dalam hati akan dikonversi oleh enzim monooksigenase dari famili cytochrome P450 (CYP), terutama CYP27A1, dengan menambahkan gugus hidroksi pada atom C-25. Enzim 25-OHase ini mengubah vitamin D menjadi 25-hidroksi vitamin D [25(OH)D] dalam hati. 25(OH)D3 atau 25(OH)D2 dimetabolisme lebih lanjut menjadi

bentuk aktif atau bentuk hormon vitamin D melalui proses hidroksilasi atom C-1 oleh CYP27B1 dalam ginjal untuk memproduksi 1,25(OH)2D3 atau

1,25(OH)2D2

Kadar 25(OH)D yang rendah pada penderita HIV telah dilaporkan memiliki hubungan dengan jumlah CD

, yang dikenal dengan nama kalsitriol.

4+ yang rendah, hiperaktivitas sistem

imun, laju progresifitas AIDS. Kadar plasma 25(OH)D merupakan indikator yang paling baik untuk menilai status vitamin D karena dapat mencerminkan kadar vitamin D baik yang berasal dari diet dan sintesis dari kulit. Defisiensi vitamin D pada penderita HIV dapat disebabkan beberapa faktor. Disamping faktor risiko secara umum berupa berkurangnya sintesis previtamin D3 di kulit akibat usia dan

pigmentasi kulit, paparan sinar matahari yang kurang, serta intake yang kurang. Pada penderita HIV, HIV sendiri dapat menyebabkan penurunan kadar 1α,25-(OH)2D3 plasma melalui inhibisi 1α-hydroxylation di ginjal yang kemungkinanan

diinduksi oleh efek inhibisi dari TNFα atau sitokin lain. Kemungkinan lain dapat disebabkan oleh meningkatnya pemakaian 1α,25-(OH)2D3 untuk maturasi dan

proliferasi limfosit T selama proses infeksi HIV. Disamping itu, ARV juga dapat berinteraksi dengan metabolisme vitamin D dan menyebabkan penurunan kadar vitamin D. PI dan NNRTI masing-masing dapat menghambat atau menginduksi enzim sitokrom P 450 (CYP450) sehingga dapat menggangu metabolisme vitamin D. In vitro, PI terbukti sebagai inhibitor yang kuat terhadap aktifitas enzim 1 α dan 25-hydroxylase, dan inhibitor lemah terhadap enzim 24-hydroxylase, sehingga secara in vivo efeknya dapat menyebabkan penurunan konsentrasi 1α,25-(OH)2D3.33