LAPORAN AKHIR

INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA

PERSEPSI PETANI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS SAYURAN DATARAN TINGGI DAN RENDAH DI SULAWESI SELATAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Peneliti/Perekayasa : Witono Adiyoga Rofik Sinung Basuki

Dinny Djuariah Safaruddin

INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

2 0 1 2

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Persepsi Petani dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus Sayuran Dataran Tinggi dan Rendah di Sulawesi Selatan

Fokus Bidang Prioritas : 1. Ketahanan pangan

2. Sumber energi baru dan terbarukan 3. Teknologi dan manajemen transportasi 4. Teknologi informsi dan komunikasi 5. Teknologi pertahanan dan keamanan 6. Teknologi kesehatan dan obat Kode Produk Target : 1.07

Kode Kegiatan : 1.07.01

Lokasi Penelitian : Sulawesi Selatan Penelitian Tahun ke : 1 (satu)

Keterangan Lembaga Pelaksana/Pengelola Penelitian A. Lembaga Pelaksana Penelitian

Nama Koordinator/Peneliti Utama : Dr. Witono Adiyoga

Nama Lembaga/Institusi : Balai Penelitian Tanaman Sayuran

Unit Organisasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura,

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Alamat : Jl. Tangkuban No. 517 Lembang Bandung 40391 Telepon/HP/Fax/e-mail : Telepon: (022) 2786245, Fax: (022) 2786416 HP:

081321953285

B. Lembaga lain yang terlibat

Nama Pimpinan : Ir. H. Firdaus Hasan, MP

Nama Lembaga : Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Alamat : Jl. DR. Ratulangi No. 69, Maros, Sulawesi Selatan Telepon/HP/Fax/e-mail : Telepon: (0411) 371593, Fax: (0411) 371593 HP:

081380020244

e-mail : bptph_sulsel@telkom.net

Jangka Waktu Kegiatan : 8 (delapan) bulan B i a y a : Rp. 200.000.000,-

Menyetujui :

Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Peneliti Utama

Dr. Liferdi Lukman, MSi Dr. Witono Adiyoga NIP 19701007 199803 1 001 NIP. 19560329 198303 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN 1

DAFTAR ISI ... 3 DAFTAR GAMBAR ... 5 DAFTAR TABEL ... 6 BAB I PENDAHULUAN ... 7 1.1. Latar Belakang ... 7 1.2. Pokok Permasalahan ... 9

1.3. Maksud dan Tujuan ... 12

1.4. Metodologi Pelaksanaan ... 13

a. Lokus Kegiatan ... 13

b. Fokus Kegiatan ... 13

c. Bentuk Kegiatan ... 13

BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ... 16

2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ... 16

a. Perkembangan Kegiatan ... 16

b. Kendala/ Hambatan Pelaksanaan Kegiatan ... 22

2.2. Pengelolaan Administrasi Manajerial ... 22

a. Perencanaan Anggaran ... 22

b. Mekanisme Pengelolaan Anggaran ... 23

c. Rancangan dan Perkembangan Pengelolaan Aset ... 23

d. Kendala/Hambatan Pengelolaan Administrasi Manajerial ... 23

BAB III METODE PENCAPAIAN TARGET KINERJA ... 24

3.1. Metode-Proses Pencapaian Target Kinerja ... 24

a. Kerangka Metode-Proses ... 24

b. Indikator Keberhasilan ... 24

c. Perkembangan dan Hasil Pelaksanaan Litbang-yasa ... 24

3.2. Potensi Pengembangan Ke Depan ... 24

a. Kerangka Pengembangan Ke Depan ... 24

b. Strategi Pengembangan Ke Depan ... 24

BAB IV SINERGI PELAKSANAAN KEGIATAN ... 25

a. Kerangka Sinergi Koordinasi ... 25

b. Indikator Keberhasilan Sinergi ... 25

c. Perkembangan Sinergi Koordinasi ... 25

4.2. Pemanfaatan Hasil Litbangyasa ... 25

a. Kerangka dan Strategi Pemanfaatan Hasil ... 25

b. Indikator Keberhasilan Pemanfaatan ... 25

c. Perkembangan Pemanfaatan Hasil ... 25

BAB V PENUTUP ... 26

5.1. Kesimpulan ... 26

a. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ... 26

b. Metode Pencapaian Target Kinerja ... 26

c. Potensi Pengembangan Ke Depan ... 26

d. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program ... 26

e. Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa ... 26

5.2. Saran ... 26

a. Keberlanjutan Pemanfaatan Hasil Kegiatan ... 26

b. Keberlanjutan Dukungan Program Ristek ... 26

DAFTAR GAMBAR

1. Pembukaan Diskusi Kelompok Fokus di BPTPH Maros, Sulsel 17

2. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Fokus di BPTPH Maros, Sulsel 17

3. Survai – Wawancara di Kabupaten Wajo 22

4. Survai – Wawancara di Kabupaten Enrekang 22

5. Survai – Wawancara di Kabupaten Gowa 22

DAFTAR TABEL

1. Perencanaan Anggaran Penelitian 23

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi isu paling penting dalam kebijakan pembangunan dan global governance pada abad ke 21. Penelitian mutakhir tentang perubahan iklim telah mencatat berbagai dampak perubahan iklim terhadap pengelolaan sektor pertanian dan sumberdaya alam yang berpotensi ancaman terhadap ketahanan pangan di negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin (Speranza 2010). Lebih jauh lagi, terdapat semacam konsensus bahwa negara-negara sedang berkembang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dibanding negara-negara maju karena predominansi sektor pertanian tadah hujan, kelangkaan modal untuk melakukan langkah-langkah adaptasi, baseline iklim yang lebih hangat, serta ekspose yang lebih tinggi terhadap kejadian-kejadian ekstrim (Chapagain et al. 2009; Mertz et al. 2009).

Secara bertahap berbagai bukti telah terakumulasi sehubungan dengan keterkaitan antara pemanasan global, perubahan pola iklim dengan berbagai bencana, terutama yang terfokus pada semakin tidak dapat diramalkannya musim hujan monsoon (Adrian and Susanto 2003; Hamada et al. 2002; Haylock et al. 2001; Morton et al. 2007; Naylor et al. 2007; Robertson et al. 2007). Di negara berkembang, seperti Indonesia, kurangnya penelitian serta bukti-bukti kredibel tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat miskin dan produksi pangan merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Pemahaman isu-isu dasar tentang bentuk dan skala dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian serta bagaimana masyarakat tani merespon perubahan tersebut dengan mengubah perilakunya masih sangat terbatas (Naylor et al. 2002, 2007).

Cara paling umum untuk mengkaji bagaimana iklim sedang berubah adalah melalui pengamatan meteorologis. Sebagai contoh, di daerah pertanian tadah hujan, permulaan musim hujan seringkali menentukan panjangnya periode tanam yang pada gilirannya digunakan sebagai acuan kombinasi jenis tanaman yang cocok (Mugalavai et al. 2008). Namun demikian, perubahan curah hujan jarang sekali mengakibatkan trend nyata seperti halnya temperatur. Dampak iklim seringkali didasarkan pada simulasi model-tanaman yang diarahkan sebagai adaptasi biofisik terhadap cekaman air dan temperatur, dengan mengasumsikan petani tidak melakukan adaptasi sama sekali atau melakukan adaptasi sepenuhnya (Challinor et al. 2010). Hal ini menghasilkan suatu simulasi sistem usahatani yang non-sensitive terhadap faktor-faktor sosial ekonomi yang sering ditemukan di kasus studi-studi kualitatif, misalnya keputusan penanaman berdasarkan akses

terhadap input dan persepsi. Tambahan lagi, model-model tanaman dengan data meteorologis tidak mungkin digunakan untuk mengkaji dampak curah hujan eratik yang informasinya sangat dibutuhkan petani untuk mengambil keputusan.

Cara alternatif untuk mengetahui bagaimana iklim sedang berubah adalah dengan menanyakannya kepada petani. Petani sebenarnya merupakan pemangku kepentingan utama dalam debat tentang perubahan iklim. Namun demikian, pengetahuan petani mengenai perubahan iklim masih sangat terbatas. Agar pengambilan keputusan berkaitan dengan perubahan iklim dapat dibuat berdasarkan informasi yang lengkap, petani membutuhkan informasi tentang: (a) konsekuensi yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim, (b) persepsi masyarakat tani tentang konsekuensi tersebut, (c) opsi adaptasi per-ubahan iklim yang tersedia, serta (d) manfaat memperlambat akselerasi perubahan iklim (Olorunfemi 2009). Kepedulian dan persepsi tentang suatu masalah, misalnya perubahan iklim, akan membentuk aksi atau in-aksi terhadap masalah tersebut (Nzeadibe and Ajaero 2010). Dengan demikian, pemahaman terhadap persepsi petani tentang perubahan iklim sangat penting karena persepsi tersebut membentuk kesiapan petani untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian-penyesuaian teknik budidayanya (Speranza 2010).

Studi-studi kualitatif sering menemukan bahwa sensitivitas sistem usahatani terhadap iklim tidak semata-mata diatribusikan pada perubahan beberapa eksposur, atau pada kapasitas adaptif merespon eksposur seperti diasumsikan oleh model-tanaman, tetapi lebih merupakan pathways over time (Sallu et al. 2010). Sebagai contoh, petani pada kenyataannya secara sekaligus menghadapi kendala bio-fisik dan sosio-ekonomis, yang cenderung beragam sesuai dengan standar kehidupan rumah tangga tani. Lebih jauh lagi, kapasitas untuk merespon seringkali terkendala oleh kurangnya investasi dan keterpaduan kebijakan yang dapat memperparah masalah serta mengurangi opsi-opsi adaptasi lebih lanjut (Fazey et al. 2010; Stringer et al. 2010). Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat menggabungkan pengetahuan lokal (indigenous) dengan pengetahuan moderen (scientific) agar dapat memberikan ilustrasi lebih baik terhadap persepsi lokal tentang perubahan. Pendekatan yang mensejajarkan persepsi dengan pengamatan meterorologis sangat dibutuhkan pada saat menyatakan indikasi adanya variabilitas iklim atau perubahan iklim (Jennings and Magrath 2009; Twomlow et al. 2008).

Adaptasi adalah salah satu dari opsi kebijakan berkenaan dengan perubahan iklim yang mempengaruhi aktivitas pengembangan (Tanner & Mitchell 2008). Adaptasi terhadap perubahan iklim berhubungan dengan pengaturan-pengaturan terhadap praktek, proses dan sistem untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim pada saat sekarang dan masa depan, serta mendaya-gunakan peluang dan kesempatan yang tersedia untuk memaksimalkan manfaat. Adaptasi dapat direncanakan atau timbul dengan sendirinya, semata-mata berdasarkan pengalaman

dan kondisi yang berlangsung. Adaptasi tidak akan terjadi tanpa pengaruh dari faktor-faktor sosial-ekonomi, budaya, politik, geografi, ekologi dan kelembagaan yang membentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya (Eriksen et al. 2011; Pouliotte et al. 2009; Smithers & Smit 2009). Adaptasi terhadap perubahan iklim dibutuhkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teori adaptasi mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem sosial, ekonomi, ekologi dan kelembagaan, maupun individual dapat dan berada dalam proses beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berubah. Keberlanjutan dari suatu adaptasi tergantung pada kapasitas adaptif, pengetahuan, keterampilan, kemantapan kehidupan, sumberdaya dan kelembagaan yang dapat diakses dalam rangka mempraktekkan strategi adaptasi yang efektif (Adger et al. 2003; Pittock & Jones 2009). Sementara itu, kapasitas adaptif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan tentang perubahan iklim, aset, akses terhadap teknologi tepat guna, kelembagaan, kebijakan dan persepsi. Persepsi lingkungan merupakan salah satu elemen kunci yang mempengaruhi adopsi strategi adaptasi. Tindakan atau aksi yang mengikuti persepsi terhadap perubahan iklim dihela oleh berbagai proses yang berbeda, misalnya persepsi risiko perubahan iklim, kepemilikan sumberdaya, nilai-nilai budaya, lingkungan kelembagaan dan politis. Seseorang yang mempersepsi bahwa perubahan iklim telah atau sedang terjadi, tidak selalu menjamin bahwa orang bersangkutan akan memberikan respon adaptasi yang efektif (Weber, 2010).

Adopsi teknologi pada dasarnya dipandu oleh tiga paradigma. Pertama, paradigma inovasi-difusi – mengidentifikasi diseminasi informasi sebagai faktor kunci yang mempe-ngaruhi keputusan adopsi (Adesina & Zinnah 1993; Prager & Posthumus 2010; Rogers 2003). Kedua, paradigma kendala ekonomis – menyatakan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh perilaku memaksimalkan utilitas dan kendala-kendala ekonomis sebagai konsekuensi dari adanya distribusi sumberdaya yang tidak simetris (Deressa et al. 2008; Prager & Posthumus 2010). Ketiga, paradigma persepsi pengadopsi - mengemukakan pendapat bahwa proses adopsi dimulai dari atau diawali oleh persepsi pengadopsi tentang masalah yang dihadapi dan solusi teknologi yang ditawarkan (Adesina & Forson, 1995). Paradigma ini mengajukan argumentasi bahwa persepsi pengadopsi bersifat kontekstual dan spesifik lokasi serta sangat penting pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan adopsi yang diambil (Prager & Posthumus, 2010).

1. 2. Pokok Permasalahan

Keberlanjutan sub-sektor sayuran sebenarnya melekat di dalam hubungan antara manusia dengan iklim, terutama tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap perubahan iklim, besaran serta dampak perubahan iklim terhadap agro-ekosistem sayuran. Adopsi dan keberhasilan

implementasi teknologi baru serta adaptasi petani terhadap perubahan di dalam ekosistem sayuran bergantung pada kecenderungan petani dalam mempersepsi dan melakukan tindakan yang sesuai dengan perubahan iklim dan lingkungan setempat. Kurangnya tingkat pengetahuan tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap produksi sayuran merupakan suatu kemunduran dari upaya mewujudkan keberlanjutan jangka panjang sub-sektor sayuran di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Kotei et al., 2007). Perubahan iklim dan sub-sektor sayuran merupakan proses yang saling berhubungan, dan keduanya diposisikan pada skala global (Parry et al., 2007). Pemanasan global diproyeksikan berdampak nyata terhadap berbagai kondisi yang mempengaruhi sub-sektor sayuran, termasuk temperatur, presipitasi dan water run-off (Funk et al., 2008; McCarthy et al., 2001). Hal ini menentukan kapasitas biosfir untuk memproduksi sayuran/pangan yang cukup bagi manusia. Peningkatan karbon dioksida juga dapat menimbulkan efek negatif maupun positif terhadap produktivitas tanaman sayuran. Pengaruh total dari perubahan iklim terhadap sub-sektor sayuran akan bergantung pada keseimbangan antara kedua efek tersebut (Fischer et al., 2002).

Patut diakui bahwa penelitian empiris tentang dampak perubahan iklim di sub-sektor sayuran di Indonesia masih sangat minimal, bahkan mungkin belum pernah dilakukan. Perubahan iklim yang direfleksikan dari perubahan pola curah hujan akan bervariasi tergantung pada lokasi. Petani dataran tinggi dalam jangka menengah/panjang akan mengalami kerugian karena kehilangan penutup tanah atau top soil, akibat erosi. Beberapa studi memproyeksikan bahwa produktivitas kedelai dan jagung di Indonesia dapat menurun antara 20-40% (United Nations Development Programme Indonesia 2007). Hal yang perlu diwaspadai di Indonesia adalah risiko dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Wilayah-wilayah miskin dan sangat rentan terhadap variasi iklim cenderung lebih berisiko mengalami kekurangan pangan. Kemarau panjang yang diikuti oleh kegagalan panen di propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh dampak perubahan iklim yang menimbulkan konsekuensi malnutrisi akut bagi sebagian penduduk provinsi tersebut. Studi yang dilakukan oleh SEAMEO-Biotrop menunjukkan bahwa perubahan temperatur rata-rata 2°C dapat mengancam terjadinya kekurangan produksi pangan. Sebagai contoh, produksi padi/beras akan mencapai rekor defisit 89 juta ton, atau 36% dari total produksi yang dibutuhkan untuk memberi makan penduduk Indonesia pada tahun 2050 (Kemitraan-Partnership 2008).

Pemahaman lebih baik tentang bagaimana petani mempersepsi perubahan iklim, cara/metode adaptasi yang sedang dilaksanakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adaptasi sangat dibutuhkan untuk merancang kebijakan dan program yang ditujukan untuk mempromosikan keberhasilan suatu strategi adaptasi di sub-sektor sayuran (Bryan et al. 2009). Agar petani dapat beradaptasi secara efektif terhadap perubahan iklim, maka petani harus

memiliki persepsi yang benar berkaitan dengan status iklim dan kemungkinan trend nya ke depan. Pada dasarnya, petani mengambil keputusan sesuai dengan konteks lingkungannya sendiri, dan perbedaan mungkin saja terjadi antara persepsi petani dengan hal yang sebenarnya terjadi di lingkungannya tersebut (Mather, 1992). Dengan demikian, dibutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan bagaimana interaksi faktor-faktor iklim akan mempengaruhi produktivitas tanaman, serta sumberdaya lahan dan air.

Evidensi yang menunjukkan bahwa iklim global sedang berubah telah tersebar secara luas (IPCC, 2007). Orang yang bekerja di sektor pertanian lebih merasakan perubahan-perubahan ini karena iklim sangat berpengaruh terhadap produksi. Sebagai konsekuensi, petani yang bekerja di lahan-lahan pertanian diduga memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang perubahan iklim. Studi yang dilakukan World Bank (Maddison, 2007) di beberapa negara Afrika menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pertanian mempersepsi iklim yang semakin panas, hujan yang semakin sukar diramalkan, serta durasi musim hujan yang semakin pendek. Pada banyak kasus, aktivitas petani melalui cara budidaya yang diterapkan juga berkontribusi terhadap peningkatan gas rumah kaca, dan pada gilirannya berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Secara umum, pemahaman sebagian besar orang tentang isu perubahan iklim dan penyebabnya cukup bervariasi. Sebagian mendasarkannya pada pendekatan ilmiah, dan sebagian lainnya pada hal-hal yang bersifat religius. Persepsi yang bersifat non-ilmiah, terutama dari petani subsisten berlatar belakang pendidikan rendah, mendasarkan persepsi tentang kejadian-kejadian alami yang dihadapinya pada hal-hal yang bersifat kepercayaan (superstition). Hal ini terjadi karena hanya hal-hal yang superstitious itulah yang menjadi sumber informasi mereka. Studi persepsi komunitas tentang perubahan iklim di Bolivia yang dilakukan oleh Christian Aid (Chaplin 2007) menyimpulkan bahwa sebagian persepsi tentang penyebab perubahan iklim cenderung mengacu pada hal-hal ritual dan kebiasaan. Studi lain yang dilaksanakan di Sahel (Mertz et al., 2009) mengindikasikan bahwa petani telah mengetahui dan peduli tentang variabilitas iklim. Namun demikian, jika pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan tata-guna lahan dan kehidupan tidak diajukan dalam konteks perubahan iklim, petani lebih cenderung menjawab bahwa perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomis, politis dan sosial, bukan karena faktor-faktor klimatis.

Adaptasi telah dikenal secara luas sebagai komponen vital dari setiap respon kebijakan berkaitan dengan perubahan iklim. Berbagai studi menunjukkan bahwa tanpa adaptasi, perubahan iklim secara umum akan berakibat sangat merusak terhadap sektor pertanian (Easterling et al. 1993; Rosenzweig and Parry 1994; Smith 1996; Mendelsohn 1998; Reilly and Schimmelpfennig 1999; Smit and Skinner 2002). Adaptasi secara signifikan dapat mengurangi kerentanan sistem produksi

pertanian terhadap perubahan iklim. Sampai sejauh mana, sistem produksi pertanian akan dipengaruhi oleh perubahan iklim akan sangat bergantung pada kapasitas adaptif (adaptasi) dari sistem tersebut. Kapasitas adaptif (adaptasi) adalah kemampuan dari suatu sistem untuk melakukan penyesuaian atau pengaturan terhadap adanya perubahan iklim (termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim) agar dapat memoderasi potensi kerusakan, mengambil keuntungan dari peluang yang ada, atau menghadapi konsekuensi yang timbul. Dengan demikian, kapasitas adaptasi dari suatu sistem atau komunitas pada dasarnya mencerminkan kemampuannya untuk memodifikasi karakteristik atau perilaku yang dimiliki untuk merespon secara lebih baik terhadap perubahan-perubahan kondisi eksternal.

Advokasi perubahan iklim sangat urgen dibutuhkan, terutama oleh petani sayuran, dalam rangka memberikan penjelasan tentang dinamika perubahan iklim, dampak serta solusi penanganannya. Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa menunjukkan evidensi kepada petani. Walaupun, isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap pertanian bukan lagi hal baru, upaya untuk mendokumentasikan situasi yang sedang terjadi di tingkat petani (sayuran) di Indonesia secara ilmiah, tampaknya masih sangat terbatas. Kebutuhan akan informasi lini dasar dirasakan semakin mendesak, terutama dikaitkan dengan upaya-upaya untuk merancang dan memperbaiki strategi adaptasi – mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian (sub-sektor sayuran).

1. 3. Maksud dan Tujuan

Penelitian yang diusulkan pada dasarnya merupakan penelitian yang diarahkan untuk mempelajari adaptasi aktual yang dilakukan pada tingkat usahatani, serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala dan penghela terjadinya adaptasi tersebut. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa petani melakukan adaptasi sejalan dengan persepsinya tentang perubahan dan variabilitas iklim. Perlu dicatat bahwa tidak semua petani yang mempersepsi perubahan iklim akan merespon perubahan tersebut dengan opsi-opsi adaptasi yang tersedia. Penelitian ini memasang argumentasi bahwa petani yang mempersepsi adanya perubahan iklim dan merespon perubahan tersebut akan memiliki karakteristik yang serupa.

Sejalan dengan konteks uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk (a) melakukan verifikasi persepsi petani terhadap perubahan iklim atau perubahan-perubahan peubah iklim, (b) mendokumentasikan metode adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah dilakukan petani, (c) melakukan inventarisasi faktor-faktor penghela maupun kendala dalam pengambilan keputusan petani untuk menerapkan opsi-opsi adaptasi yang tersedia, dan (d) membuat sintesis berkaitan dengan implikasi pemahaman petani tentang perubahan iklim, strategi adaptasi, serta proses

pengambilan keputusan adaptasi, terhadap upaya formulasi kebijakan advokasi (penelitian) perubahan iklim berbasis evidensi di ekosistem sayuran dataran tinggi dan rendah Sulawesi Selatan.

1. 4. Metodologi Kegiatan

a. Lokus Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan di sentra produksi sayuran dataran tinggi dan dataran rendah di Sulawesi Selatan. Ekosistem sayuran dataran tinggi diwakili oleh Kabupaten Gowa dan Enrekang, sedangkan ekosistem sayuran dataran rendah diwakili oleh Kabupaten Wajo dan Jeneponto. Kegiatan lapangan dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan Agustus 2012.

b. Fokus Kegiatan

Fokus kegiatan meliputi meliputi diskusi kelompok fokus (Focus Group Discussion – FGD) dan survai untuk mengetahui persepsi dan adaptasi petani sayuran dataran tinggi/rendah terhadap terhadap perubahan iklim.

c. Bentuk Kegiatan

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan mulai bulan April sampai Agustus 2012 mencakup: (1) diskusi kelompok fokus (focus group discussion – FGD) di Sulawesi Selatan; (2) penelitian survai di sentra sayuran dataran tinggi dan rendah Sulawesi Selatan; (3) pengolahan dan analisis data; serta (4) penulisan dan pelaporan hasil penelitian. Tinjauan skematis metodologi penelitian yang digunakan adalah:

Diskusi Kelompok Fokus

Diskusi kelompok fokus (Focus Group Discussion – FGD) akan dilaksanakan sekaligus untuk dua ekosistem sayuran, yaitu ekosistem dataran tinggi maupun dataran rendah. FGD

Diskusi Kelompok Fokus Penelitian Survai Data Kategorikal Data Kontinyu Uji Binomial Uji Chi-square Analisis Regresi

merupakan proses partisipatif yang melibatkan semua partisipan untuk menggali informasi berkenaan dengan topik tertentu. FGD pada penelitian ini diarahkan untuk memetakan persepsi semua partisipan, khususnya petani, tentang perubahan iklim, termasuk isu-isu variabilitas iklim, dampak terhadap sistem produksi, dampak ekonomis, solusi adaptasi, serta lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk menanganinya. Persepsi dan adaptasi perubahan iklim akan dihubungkan dengan status/kondisi usahatani sayuran pada saat ini. FGD akan dipandu oleh moderator dengan menggunakan pertanyaan panduan semi terstruktur.

Penelitian Survai

Penelitian survai dilaksanakan di dua ekosistem yang berbeda (dataran tinggi dan rendah). Pada setiap ekosistem tersebut 110 orang petani (total 220 responden) dipilih secara acak untuk diminta kesediaannya sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner tersebut mencakup berbagai pertanyaan menyangkut: (a) profil/karakteristik sosio-demografis responden; (b) profil/karakteristik usahatani; (c) persepsi dan pengetahuan tentang perubahan iklim; (d) dampak perubahan iklim terhadap lingkungan produksi dan sistem produksi usahatani; (e) strategi adaptasi yang telah dilakukan, opsi-opsi adaptasi lain yang masih dibutuhkan dan kebutuhan intervensi teknologi; dan (f) kendala yang dihadapi dalam melakukan adaptasi. Pertanyaan dirancang beragam sesuai keperluan, mulai dari pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban ”ya” atau ”tidak” (dichotomous), sampai dengan pertanyaan yang didasarkan pada beberapa tingkat pengukuran.

Skala data penelitian berupa skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Skala nominal adalah skala pengukuran terendah yang mengklasifikasikan individual, per-usahaan, produk, merek atau entitas (entity) lainnya ke dalam kategori-kategori tanpa menyiratkan urutan (skala kategori). Pengukuran data nominal dilakukan dengan penetapan angka 1 untuk suatu situasi dan 0 untuk situasi sebaliknya. Skala ordinal melibatkan rangking dari individual, sikap, atau items sepanjang kontinum dari karakteristik yang sedang diukur. Sebagai contoh, skala ordinal akan diperoleh pada saat responden diminta mengurutkan preferensinya terhadap lima merek dagang pestisida. Pengukuran data ordinal dilakukan dengan metode Likert scale dengan skala 1–5. Skala interval memiliki unit ukuran yang sama, sehingga dimungkinkan untuk menginterpretasi tidak saja urutan dari skor skala, tetapi juga jarak antar skor skala (misalnya, 1 dan 3 perbedaannya sama dengan 3 dan 5). Skala rasio memiliki properti skala interval dengan titik nol. Peubah yang memiliki skala rasio diantaranya adalah berat/bobot, panjang dan waktu. Skala rasio memberikan kemungkinan untuk membandingkan tidak saja perbedaan antar skor, tetapi juga besaran relatif dari skor-skor tersebut.

Analisis Data

Beberapa jenis model dan aplikasi statistika yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dianalisis. Uji binomial dan Chi-square digunakan untuk menganalisis data yang berskala kategorikal. Sementara itu, untuk data berskala kontinyu, analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana, regresi berganda, dan regresi probit/logit. (binary dan multinomial)

BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Perkembangan Kegiatan

Pada bulan Pebruari 2012, kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi pembuatan proposal, koordinasi dengan mitra kerja (BPTPH) di Sulawesi Selatan, presentasi proposal di unit kerja (Balitsa), dan pengajuan proposal ke PKPP di Kementrian Riset dan Teknologi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pada awal April 2012, studi pendahuluan dilaksanakan ke Sulawesi Selatan untuk sosialisasi maksud dan tujuan penelitian. Pada kesempatan ini, koordinasi dengan BPTPH dilakukan untuk pengurusan perijinan survai, perencanaan penyelenggaraan diskusi kelompok fokus, penetapan lokasi tentatif survai, dan pengumpulan data sekunder. Studi pendahuluan ini diakhiri dengan kunjungan ke sentra produksi kentang di Kabupaten Gowa.

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan

Bulan (2012)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Persiapan X X X

2 Diskusi kelompok fokus X

3 Penelitian survai X X

4 Analisis data X X

5 Penyusunan síntesis X X

6 Pelaporan X X

Diskusi kelompok fokus (Focus Group Discussion – FGD) dilaksanakan di Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Maros pada tanggal 15 Mei 2012, dihadiri oleh 12 orang partisipan (4 petani, 3 peneliti dan 5 koordinator POPT Sulsel). FGD diawali dengan presentasi proposal penelitian serta draft kuesioner survai agar partisipan diskusi memperoleh latar belakang informasi yang cukup mengenai cakupan penelitian yang hendak dilakukan. FGD pada penelitian ini diarahkan untuk memetakan persepsi semua partisipan, khususnya petani, tentang perubahan iklim, termasuk isu-isu variabilitas iklim, dampak terhadap sistem produksi, dampak ekonomis, solusi adaptasi, serta

lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk menanganinya. Persepsi dan adaptasi perubahan iklim dihubungkan dengan status/kondisi usahatani sayuran pada saat ini.

Gambar 1 Pembukaan Diskusi Kelompok Fokus di BPTPH Maros, Sulsel

Gambar 2 Pelaksanaan Diskusi Kelompok Fokus di BPTPH Maros, Sulsel

Penelitian survai dilaksanakan dua tahap (Juni dan Juli 2012) untuk mewawancarai 220 responden petani sayuran di dua ekosistem (dataran tinggi dan rendah) atau di tiga pola musim (sektor barat, timur dan peralihan). Beberapa kesimpulan hasil survai adalah sebagai berikut:

• Sebagian besar responden yang termasuk ke dalam kisaran usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun

memiliki latar belakang pendidikan SLTA. Sementara itu, responden dengan kisaran usia lebih muda (20-29 tahun) didominasi oleh petani yang memiliki latar belakang pendidikan SD dan SLTP. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut karena menunjukkan adanya kecenderungan berhenti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada kisaran usia lebih muda. Lebih dari sepertiga jumlah responden memiliki luas lahan garapan dengan kisaran 2 501-5 000 m2 (0.25 – 0.5 hektar). Status milik merupakan status penguasaan dominan untuk hampir semua kisaran luas lahan garapan, bahkan untuk lahan garapan dengan luas di atas 1 hektar yang dimiliki oleh 13.6% petani responden. Lebih dari separuh total responden (58.2%) tercatat pernah mengikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Sebagian kecil responden (2.7%) bahkan mengemukakan pernah terlibat di dalam Sekolah Lapang Iklim yang diarahkan untuk meningkatkan kepedulian (awareness) petani tentang perubahan iklim serta secara partisipatif merancang strategi adaptasi yang efektif. Pengusahaan sayuran secara reguler telah cukup lama merupakan sumber pendapatan utama petani seperti tercermin dari sebagian besar responden yang telah melakukan usahatani sayuran antara 1-10 tahun.

• Tomat, cabai merah dan kubis secara berturut-turut adalah jenis sayuran yang dinyatakan paling

mengusahakan kentang atau tomat sebagai jenis sayuran utama yang diusahakan dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, di ekosistem dataran rendah/ medium, jenis sayuran utama yang ditanam petani adalah cabai merah besar atau bawang merah. Keragaman pola tanam dan komponen komoditas berhubungan erat dengan ekosistem dan pola musim lokasi penelitian. Pola tanam setahun petani individual pada tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan pola tanamnya di tahun 2012. Pola tanam di dataran tinggi cenderung lebih intensif (jenis komoditas yang ditanam per tahun lebih banyak) dibandingkan dengan di dataran rendah. Sistem rotasi tanaman tampaknya perlu diperbaiki, karena masih banyak petani yang menanam jenis tanaman sama secara berturut-turut atau melakukan rotasi dengan menggunakan tanaman yang berasal dari satu keluarga.

• Analisis data meteorologis curah hujan 2001-2010 ternyata mendukung beberapa klaim/persepsi

petani tentang perubahan musim hujan dan musim kemarau selama lima tahun terakhir. Sebagian besar responden yang mempersepsi bahwa musim hujan terjadi lebih cepat, berakhir lebih lambat dan cenderung memiliki durasi lebih panjang ternyata konsisten dengan hasil analisis data meteorologi curah hujan. Namun demikian, analisis data curah hujan ini ternyata tidak dapat menjelaskan klaim sebagian besar responden yang menyatakan bahwa frekuensi kejadian hujan lebat semakin jarang. Sementara itu, hasil analisis data meteorologi konsisten dengan klaim petani sayuran di ekosistem dataran tinggi dan pola musim sektor barat yang mempersepsi semakin jarangnya frekuensi kejadian kekeringan.

• Analisis data meteorologis suhu udara 2001-2011 ternyata mendukung beberapa klaim/persepsi

petani tentang perubahan suhu/temperatur udara selama lima tahun terakhir. Sebagian besar responden yang mempersepsi bahwa suhu/temperatur udara lebih panas ternyata konsisten dengan hasil analisis data meteorologi suhu udara. Analisis data suhu/temperatur udara ini ternyata juga dapat menjelaskan klaim sebagian besar responden yang menyatakan adanya perubahan atau pergeseran bulan terpanas atau bulan terdingin selama periode 2001-2011.

• Sikap petani terhadap perubahan iklim sangat penting dicermati karena dapat akan

mempengaruhi pilihan petani bersangkutan dalam mengambil tindakan dan merespon tantangan, insentif serta imbalan. Sikap responden dapat dikelompokkan ke dalam respon negatif (takut/cemas, marah, sedih dan tidak berdaya), respon positif (berharap) dan netral (tidak takut, bingung dan tidak tahu). Berdasarkan pengelompokan ini, sikap responden tampaknya lebih didominasi oleh respon negatif terhadap isu perubahan iklim. Perspektif negatif tentu akan mengakibatkan segala sesuatunya menjadi lebih berat/sukar bagi responden bersangkutan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong petani mengembangkan sikap positif atau

berpikir positif, sehingga dapat mengarah pada tindakan konstruktif sehubungan dengan kesiapannya melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.

• Dalam lima tahun terakhir, sebagian besar responden menyatakan telah merasakan dan

mengamati kejadian iklim, cuaca dan musim yang semakin tidak menentu. Mayoritas responden juga berpendapat bahwa perubahan iklim yang sedang terjadi tersebut sudah berpengaruh terhadap produktivitas (hasil produksi per hektar) dan keuntungan usahatani sayuran. Sebagian besar responden bahkan setuju bahwa perubahan iklim dapat mengurangi atau menurunkan kualitas hidup anak dan cucu di masa depan. Sementara itu, persentase cukup tinggi ditunjukkan oleh responden yang menyikapi perubahan iklim secara positif, yaitu setuju bahwa setiap petani/orang dapat melakukan sesuatu untuk menyesuaikan diri (beradaptasi) terhadap kejadian iklim, cuaca dan musim yang semakin tidak menentu. Kepedulian terhadap perubahan iklim juga ditunjukkan oleh persentase responden lebih tinggi yang tidak setuju bahwa memikirkan dan menjalankan hidup hari ini jauh lebih penting dibandingkan dengan mengkhawatirkan dampak/akibat perubahan iklim di tahun-tahun mendatang.

• Sebagian besar responden beranggapan bahwa tiga jenis kejadian alam akibat perubahan iklim

yang signifikansinya menempati tiga urutan tertinggi pada awal musim tanam adalah (a) pola curah hujan yang sangat tidak menentu, (b) suhu/temperatur udara yang meningkat, dan (c) musim hujan tidak seperti biasanya datang lebih awal, kemudian diikuti oleh minggu-minggu kering. Secara berturut-turut urutan kepentingan ini kemudian diikuti oleh: hujan lebat dan periode musim hujan yang panjang, curah hujan yang berkurang, periode musim kering yang panjang, dan awal musim hujan yang mundur.

• Mayoritas responden mempersepsi tiga jenis kejadian cuaca ekstrim akibat perubahan iklim yang

signifikansinya menempati tiga urutan tertinggi, yaitu (a) sinar matahari sangat terik, (b) gelombang dan temperatur udara panas, dan (c) kekeringan. Secara berturut-turut urutan kepentingan ini kemudian diikuti oleh: angin sangat kencang, desertifikasi atau kehilangan sumberdaya hutan yang relatif cepat (semakin gundul), hujan sangat lebat, banjir dan erosi.

• Kebakaran hutan, asap hasil pembakaran bahan bakar yang dilakukan oleh industri, asap hasil

pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor dan penggundulan hutan secara konsisten dikemukakan sebagian besar petani lintas ekosistem maupun lintas pola musim sebagai faktor-faktor yang menyebabkan atau mempercepat perubahan iklim. Sementara itu, separuh lebih petani responden menyatakan ketidak-setujuan dan keragu-raguannya bahwa usahatani sayuran yang dilakukan, pembakaran limbah tanaman atau limbah rumah tangga, penggunaan input kimia usahatani berlebih (pupuk dan pestisida), penggunaan kayu bakar untuk memasak dan

penggunaan air irigasi yang tinggi memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan gas rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim.

• Mayoritas responden mempersepsi tiga dampak perubahan iklim terhadap usahatani yang

signifikansinya menempati tiga urutan tertinggi, yaitu (a) risiko kegagalan panen (produksi) yang semakin tinggi; (b) risiko kerugian usahatani yang semakin tinggi dan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usahatani; serta (c) suhu yang semakin tinggi menyebabkan serangan hama meningkat dan munculnya hama baru. Secara berturut-turut urutan kepentingan ini kemudian diikuti oleh: musim kemarau atau hujan berkepanjangan yang menyebabkan produktivitas menurun; perubahan cara budidaya yang cenderung menuntut penggunaan input lebih banyak sehingga dapat meningkatkan biaya produksi; cekaman panas yang meningkat menyebabkan kualitas produk menurun; biaya pengairan yang semakin meningkat, baik pada saat kemarau berkepanjangan (mencari/membeli air), maupun pada saat hujan berkepanjangan (pengaturan drainase); biaya penanganan panen dan pemasaran per unit produk cenderung semakin meningkat; panen lebih cepat; serta suhu yang semakin panas menyebabkan musuh alami sulit berkembang biak.

• Dari tiga puluh enam (36) opsi adaptasi yang ditawarkan, mayoritas responden mempersepsi dua

puluh sembilan (29) opsi sebagai cara adaptasi yang potensial atau relevan untuk dilaksanakan di sentra-sentra sayuran sektor barat, timur dan peralihan. Sementara itu, opsi-opsi yang dipersepsi beragam (potensi/tidak potensi atau relevan/tidak relevan) oleh responden di pola-pola musim yang berbeda adalah: (1) penggunaan tanaman penutup; (2) penggunaan varietas tanaman toleran salinitas; (3) berpindah dari lokasi yang berisiko tinggi; (4) pengurangan luas lahan garapan; (5) berpindah dari kegiatan memproduksi (petani) ke kegiatan memasarkan (pedagang); (6) berpindah dari kegiatan memproduksi sayuran ke kegiatan memproduksi pangan atau ternak; dan (7) opsi lebih giat menjajagi kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu di luar pertanian.

• Opsi-opsi adaptasi (penghematan penggunaan air; penggunaan sistem irigasi dan drainase yang

baik; penggunaan pestisida kimiawi; peningkatan intensitas penyiangan gulma; penyiapan benih dan/atau semaian yang lebih baik dan teliti; penanaman pada awal musim hujan; penggunaan jarak tanam rekomendasi; penerapan rotasi tanaman secara lebih disiplin - mengurangi penanaman jenis tanaman sama secara berturut-turut di lahan yang sama; melakukan pengaturan atau pengubahan waktu pengolahan tanah; dan melakukan pengaturan atau pengubahan waktu panen) diklaim telah dilaksanakan oleh proporsi responden yang lebih tinggi secara konsisten di semua pola musim (sektor barat, timur dan peralihan). Sementara itu, opsi-opsi lainnya (misalnya, penggunaan tanaman penutup; penggunaan varietas toleran salinitas;

penggunaan varietas tahan hama penyakit; penggunaan varietas genjah - periode tanam lebih pendek; mencari informasi lengkap tentang perubahan iklim; penambahan luas lahan garapan; lebih giat menjajagi kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu di luar pertanian) dipersepsi secara beragam (proporsi responden yang mempersepsi telah melaksanakan sama atau lebih rendah dibanding dengan proporsi responden yang mempersepsi belum melaksanakan) antar pola musim.

• Mayoritas petani responden mempersepsi perlunya dukungan teknologi untuk opsi-opsi

(penghematan penggunaan air; penggunaan pupuk kandang secara lebih intensif; penggunaan kompos - pupuk organik; penggunaan varietas tahan hama penyakit; penggunaan varietas yang tahan hujan/tahan kekeringan; penerapan pengolahan tanah minimum; penggunaan pestisida hayati; penggunaan varietas genjah - periode tanam lebih pendek; penggunaan mulsa; penyiapan benih dan/atau semaian yang lebih baik dan teliti; penggunaan varietas toleran panas; penerapan sistem pertanaman ganda atau diversifikasi tanaman; penerapan sistem pertanaman tumpang-sari atau tumpang-gilir; penerapan rotasi tanaman secara lebih disiplin - mengurangi penanaman jenis tanaman sama secara berturut-turut di lahan yang sama; mencari informasi lengkap tentang perubahan iklim; melakukan pengaturan atau pengubahan waktu panen; dan penanganan hasil panen dengan meminimalkan kehilangan/susut hasil). Sementara itu, untuk opsi-opsi lainnya dipersepsi beragam (proporsi responden yang mempersepsi perlu dukungan teknologi sama atau lebih rendah dibanding dengan proporsi responden yang mempersepsi tidak perlu dukungan teknologi) antar pola musim.

• Pemeriksaan dengan menggunakan binary logistic regression menunjukkan bahwa faktor-faktor

profil responden yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu opsi adaptasi adalah pendidikan, usia, dan luas lahan garapan. Sementara itu, dua faktor sikap yang paling dominan mempengaruhi keputusan petani tersebut adalah sikap petani responden yang tidak setuju bahwa memikirkan dan menjalankan hidup hari ini jauh lebih penting dibandingkan dengan mengkhawatirkan dampak/akibat kejadian iklim, cuaca dan musim yang semakin tidak menentu di tahun-tahun mendatang, serta sikap petani responden yang menganggap bahwa setiap petani/orang dapat melakukan sesuatu untuk menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan perubahan iklim. Pengkajian ulang dengan menggunakan pendekatan multinomial logistic regression juga memberikan konfirmasi bahwa selain pendidikan, keikut-sertaan responden dalam pelatihan juga merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keputusan petani untuk melaksanakan opsi adaptasi.

• Sebagian besar petani secara konsisten mempersepsi tiga hal yang berdasarkan urutan

yang masih lemah terhadap masalah perubahan iklim; (2) harga sarana/input produksi yang mahal; dan (3) tidak tersedia teknologi budidaya yang telah dirancang untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Secara berturut-turut, ketiga hal ini diikuti oleh empat belas kendala lainnya dengan urutan kepentingan yang semakin rendah.

b. Kendala/ Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Tidak ditemukan kendala atau hambatan teknis dalam pelaksanaan penelitian.

Gambar 3 Survai – wawancara di Kabupaten Wajo

Gambar 4 Survai – wawancara di Kabupaten Enrekang

Gambar 5 Survai – wawancara di Kabupaten Gowa

Gambar 6 Survai – wawancara di Kabupaten Jeneponto

2. Pengelolaan Administrasi Manajerial

a. Perencanaan Anggaran

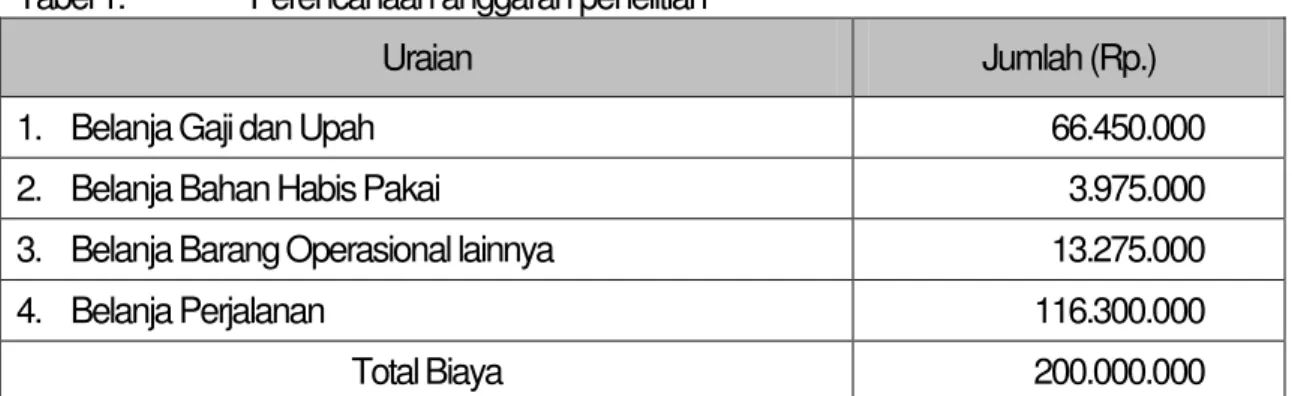

Anggaran biaya yang disetujui untuk kegiatan penelitian ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan rinciannya di sajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perencanaan anggaran penelitian

Uraian Jumlah (Rp.)

1. Belanja Gaji dan Upah 66.450.000

2. Belanja Bahan Habis Pakai 3.975.000

3. Belanja Barang Operasional lainnya 13.275.000

4. Belanja Perjalanan 116.300.000

Total Biaya 200.000.000

b. Mekanisme Pengelolaan Anggaran

Anggaran penelitian dikelola oleh Seksi Kerjasama Penelitian di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Pelaksana penelitian mengajukan Rencana Kegiatan Operasional Terinci (RKOT) setiap termin kepada Pengelola Anggaran PKPP 2012. Rincian RKOT per termin disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kegiatan Operasional Terinci (RKOT) setiap Termin RKOT pada termin ke (Rp) Uraian

I II III

1. Belanja Gaji Upah :

a. Upah tidak tetap 1.042.500 11.000.000 4.007.500

b. Upah tetap (honor) 18.900.000 18.900.000 12.600.000

2. Belanja Bahan 3.975.000 0 0 3. Belanja Barang Operasional lainnya 3.825.000 245.000 9.205.000 4. Belanja Perjalanan 32.257.500 69.855.000 14.187.500 Total Biaya 60.000.000 100.000.000 40.000.000

c. Rancangan dan Perkembangan Pengelolaan Aset

Penelitian ini menghasilkan aset berupa informasi yang akan diterbitkan bersama di Jurnal Hortikultura, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Pada saat in hasil penelitian (aset) tersebut sedang disusun menjadi naskah dan akan segera dikirim ke Dewan Redaksi Jurnal Hortikultura.

d. Kendala/ Hambatan Pengelolaan Administrasi Manajerial

Pencairan dana yang agak terlambat mengganggu karena harus mencari dana talangan agar jadwal aktivitas tidak mundur. Materi pelaporan yang bertele-tele dan kurang substantif cenderung menjadi dis-insentif untuk menulis laporan.

BAB III

METODE PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1. Metode/ Proses Pencapaian Target Kinerja a. Kerangka Metode Proses

Verifikasi persepsi dan adaptasi petani terhadap perubahan iklim ditempuh melalui dua aktivitas yang saling melengkapi. Diskusi kelompok fokus dan survai yang menghimpun data (a) karakteristik sosio-demografis responden; (b) profil usahatani; (c) persepsi dan pengetahuan tentang perubahan iklim; (d) dampak perubahan iklim terhadap lingkungan produksi dan sistem produksi usahatani; (e) strategi adaptasi yang telah dilakukan dan kebutuhan intervensi teknologi; dan (f) kendala yang dihadapi dalam melakukan adaptasi.

b. Indikator Keberhasilan

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terselesaikannya wawancara dengan 220 responden, sehingga diperoleh 220 kuesioner yang terisi lengkap.

c. Perkembangan dan Hasil Pelaksanaan Litbangyasa

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa petani mempersepsi perubahan iklim, bukan berdasarkan definisinya, tetapi lebih pada dampak/akibat yang dirasakan. Secara implisit tingkat kepedulian petani terhadap perubahan iklim yang cukup tinggi tersebut masih perlu didukung oleh peningkatan pengetahuan yang dapat memperbaiki kapasitas adaptifnya.

2. Potensi Pengembangan Ke Depan a. Kerangka Pengembangan Ke Depan

Metodologi yang telah dikembangkan di dalam penelitian ini diharapkan dapat direpetisi oleh institusi lokal terkait untuk penelitian-penelitian serupa ke depan. Sementara itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai benchmark untuk penelitian perubahan iklim ke depan dengan topik-topik yang lebih spesifik (misalnya, pengkajian terhadap efektivitas opsi adaptasi yang diklaim petani telah dilaksanakan, atau pengukuran kuantitatif kerentanan usahatani sayuran terhadap perubahan iklim).

b. Strategi Pengembangan Ke Depan

Menjaga komunikasi dan koordinasi dengan BPTP dan BPTPH Sulawesi Selatan atau institusi relevan lainnya untuk meningkatkan intensitas penelitian dan pengembangan bersama( joint research and development).

BAB IV

SINERGI PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Sinergi Koordinasi Kelembagaan a. Kerangka Sinergi Koordinasi

Sinergi koordinasi dibangun melalui komunikasi intensif dengan memanfaatkan semua media yang tersedia, mulai dari diskusi formal/informal face to face maupun melalui internet.

b. Indikator Keberhasilan Sinergi

Salah satu indikator keberhasilan sinergi adalah diperolehnya transkrip diskusi kelompok fokus dan 220 kuesioner terisi lengkap. Hal ini mengindikasikan sinergi yang baik antara semua pihak terlibat (peneliti, pengamat hama, penyuluh pertanian, petani) sehingga seluruh aktivitas penelitian berjalan lancar.

c. Perkembangan Sinergi Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi antara institusi pelaksanan utama (Balai Penelitian Tanaman Sayuran) dengan mitra-mitranya (Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) terjalin semakin kuat/baik.

4.2. Pemanfaatan Hasil Litbangyasa a. Kerangka Strategi Pemanfaatan Hasil

Strategi pemanfaatan ditempuh melalui kesepakatan bahwa data/informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan secara bersama (Balitsa, BPTPH dan BPTP) dalam rangka mendukung semua aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perubahan iklim.

b. Indikator Keberhasilan Pemanfaatan

Peningkatan pemahaman tentang perubahan iklim, tidak saja untuk petani, tetapi juga untuk peneliti, pengamat hama, penyuluh pertanian dan pihak-pihak relevan lain yang peduli terhadap perubahan iklim.

c. Perkembangan Pemanfaatan Hasil

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

a. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Selama kurun waktu Pebruari sampai Agustus 2012 kegiatan penelitian ini secara lengkap telah selesai dilaksanakan dengan tahapan (1) survai pendahuluan; (2) diskusi kelompok fokus; dan (3) survai utama. Sampai dengan bulan September 2012, dana penelitian yang telah diterima dan telah dipertanggung-jawabkan adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

b. Metode Pencapaian Target Kinerja

Verifikasi persepsi dan adaptasi petani terhadap perubahan iklim ditempuh melalui dua aktivitas yang saling melengkapi, yaitu diskusi kelompok fokus dan survai utama

c. Potensi Pengembangan Ke Depan

Metodologi yang telah dikembangkan dapat direpetisi oleh institusi lokal terkait untuk peneli-tian serupa ke depan. Sementara itu, hasil penelipeneli-tian dapat dimanfaatkan sebagai benchmark.

d. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program

Sinergi koordinasi dibangun melalui komunikasi intensif dengan memanfaatkan semua media yang tersedia, mulai dari diskusi formal/informal face to face maupun melalui internet.

e. Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa

Kesepakatan bahwa data/informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara bersama dalam rangka mendukung semua aktivitas untuk meningkatkan pemahaman perubahan iklim.

5.2. Saran

a. Keberlanjutan Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Kegiatan pengkajian teknis (meteorologis) dan non-teknis (sosial-ekonomi) perubahan iklim dijadikan sebagai kegiatan periodik .

b. Keberlanjutan Dukungan Program Ristek

Pengambil kebijakan dan pemerintah harus mengakomodasi semua stakeholders agar memiliki komitmen tinggi untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Adesina, A.A, and J.B. Forson. 1995. Farmers’ perceptions and adoption of new agricultural technology: Evidence from analysis in Burkina Faso and Guinea, West Africa. Agricultural Economics 13:1–9.

Adger, W. N., Hug, S., Brown, K., Conway, D., & Hume, M. (2003). Adaptation to climate change in developing world. Progress in Development Studies, 3(3), 179-195.

Adrian, E. And R.D. Susanto. 2003. Identification of three dominant rainfall regions within Indonesia and their relationship to sea surface temperature. International Journal of Climatology 23: 1435-1452.

Bryant, R.C., B. Smit, M. Brklacich, R.T. Johnston, J. Smithers, Q. Chiotti, and B. Singh. 2000. Adaptation in Canadian agriculture to climatic variability and change. Climatic Change 45:181–201.

Challinor, A.J., Simelton, E., Fraser E.D.G, Hemming, D. And Collins, M. 2010 Increased crop failure due to climate change:assessing adaptation options using models and socio-economic data for wheat in China. Environmental Research Letters 5.

Chapagain, B.K., Subedi, R., & Paudel, N.S. 2009. Exploring local knowledge of climate change: Some reflections. Journal of Forest and Livelihood, 8(1)108-112.

Chaplin A. 2007. Perceptions of climate change in the Bolivian Altiplano: Ancoraimes and Norte Potosí – Summary of main findings. Christian Aid Publication p. 6.

Deressa, T., Hassan, R. M., Alemu, T., Yesuf, M., & Ringler, C. (2008). Analysing the determinants of farmers’ choice of adaptation methods and perceptions of climate change in the Nile Basin of Ethiopia, IFPRI Discussion Paper 00798: International Food Policy Research Institute.

Easterling, W.E., P.R. Crosson, N.J Rosenberg, M.S. McKenney, L.A. Katz, and K.M. Lemon. 1993. Agricultural impacts of and responses to climate change in the Missouri-Iowa-Nebraska region. Climatic Change, 24 (1–2): 23–62.

Ericksen, S., Aldunce, P, Bahinipati C. S., Martins R. D., Molefe J. I., Nhemachena C., O’brien K., Olorunfem, F., Park J., Sygna L., Ulsrud K. (2011). When not every response to climate change is a good one: Identifying principles for sustainable adaptation. Climate and Development, 3, 7-20.

Fankhauser, S., J. Smith, & R. Tol. 1999. Weathering climate change: Some simple rules to guide adaptation decisions. Ecological Economics 30(1), 67-78.

Fazey, I. 2010. Adaptation strategies for reducing vulnerability to future environmental change. Frontiers in Ecology and the Environment, 8(8): 414-422.

Fischer G, M. Shah and H. Van Velthuizen. 2002. Climate change and agricultural vulnerability. International Institute for Applied Systems Analysis. Laxenburg, Austria.

Funk C, M.D. Dettinger, J.C. Michaelsen, J.P. Verdin, M.E. Brown, M. Barlow. And A. Hoell. 2008. Warming of the Indian Ocean threatens Eastern and Southern African food security but could be mitigated by agricultural development. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105(32): 11081-11086.

Hamada, J.L., M.D. Yamanaka, J. Matsumoto, S. Fukao, P.A. Winarso, and T. Sribimawati. 2002. Spatial and temporal variations of the rainy season over Indonesia and their link to ENSO. Journal of Meteorological Society of Japan 80: 285-310.

Haylock, M., and J. McBride. 2001. Spatial coherence and predictability of Indonesian wet season rainfall. Journal of Climate 14: 3882-3887.

IPCC. 2007. IPCC Working Groups contributions to the Fourth Assessment Report (AR4). Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva.

Jennings, S. And Magrath, J., 2009. What happened to the seasons? Oxfam Research Report October, Oxfam GB

Kemitraan – Partnership, 2008. Supporting Indonesia in Climate Change Mitigation & Adaptation Partnership for Governance Reform. Jakarta 10350

Kotei R., J.M. Seidu, J.W. Tevor and A.A. Mahama. 2007. Farmers’ perception about the effects of the physical environment on crop production in the Sekyere-West District. Proceedings of the Ghana Society of Agricultural Engineering. Pp. 16-25.

Maddison D. 2007. The perception of and adaptation to climate change in Africa. Policy Research Working Paper 4308, the World Bank. Pp. 21-35.

Makelle University. 2010. Farm – level climate change perception and adaptation in drought prone areas of Tigray, Northern Ethiopia. Report Project no. 093. Ethiopea.

Mather S. A. 1992. Land Use. John Wiley and Son, Inc. New York.

McCarthy J, O.F. Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken, and C. White. Eds. 2001. Climate change 2001: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.

Mendelsohn, R. 1998. Climate-change damages. In Economics and policy issues in climate change, ed. W.D. Nordhaus. Resources for the Future: Washington, D.C.

Mertz, O; Mbow, C; Reenberg, A and Diouf, A. 2009. Farmers’ perceptions of climate change and agricultural adaptation strategies in Rural Sahel. Environmental Management, 43(5), 804-816,

Morton, V., A. Robertson and R. Boer. 2007. Spatial coherence and seasonal predictability of monsoon onset over Indonesia. Manuscript. CEREGE, France.

Mugalavai, E.M., E.C. Kipkorir, D. Raes, and M.S. Rao. 2008. Analysis of rainfall onset, cessation and length of growing season for western Kenya. Agricultural and Forest Meteorology, 148: 1123-1135.

Naylor, R., D. Battisti, D. Vimont, W. Falcon, and M. Burke. 2007. Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture. The Preceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 104: 7752-7757.

Naylor, R.L., W. Falcon, N. Wada, and D. Rochberg. 2002. Using El-Nino Southern Oscillation climate data to improve food policy planning in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies 38: 75-91.

Nhemachena, C. and R. Hassan. 2007. Micro – level analysis of farmers’ adaptation to climate change in Southern Africa: IFPRI Discussion paper 00714.

Nzeadibe, T.C and C.K. Ajaero. 2010. Assessment of socio-economic characteristics and quality of life expectations in rural communities of Enugu State, Nigeria. Applied Research in Quality of Life. 5 (4) 353-371.

Olorunfemi, F. 2009. Risk communication in climate change and adaptation: Policy issues and challenges for Nigeria. Earth and Environmental Science 6.

Parry ML, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden, and C.E. Hanson. Eds. 2007. Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.

Phuong, Le Thi Hong. 2011. Climate change and farmers’ adaptation: A case study of mixed - farming systems in the coastal area in Trieu Van commune, Trieu Phong district, Quang Tri province, Vietnam, Master Thesis in Rural Development with Specialization in Livelihood and Natural Resource Management. Hue University of Agriculture and Forestry, Viet Nam

Pittock, B. A. And N.R. Jones. 2009. Adaptation to what and why? In L. E. Schipper & I. Burton (Eds.), Adaptation to Climate Change (pp. 35-62). London: Earthscan.

Posthumus, H., C. Gardebroek, and R. Ruerd. (2010). From participation to adoption: Comparing the effectiveness of soil conservation programs in the Peruvian Andes. Land Economics, 86(4), 645-667.

Pouliotte, J., B. Smit, and L. Westerhoff. 2009. Adaptation and development: Livelihoods and climate change in Subarnabad, Bangladesh. Climate Change and Development, 1, 31-46.

Prager, K., and H. Posthumus. (2010). Socio-economic factors influencing farmers’ adoption of soil conservation practices in Europe. In T. L. Napier (Ed.), Human Dimensions of Soil and Water Conservation (pp. 203-223): Nova Science Publishers.

Reilly, J., and D. Schimmelpfennig. 1999. Agricultural impact assessment, vulnerability and the scope for adaptation. Climatic Change 43: 745–788.

Robertson, A. W., V. Moron, and Y. Swarinoto. 2007. On the seasonal predictability of daily rainfall characteristics over Indonesia. Manuscript. International Research Institute for Climate and Society (IRI), Columbia University.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). London: Free Press.

Rosenzweig, C., and M.L. Parry. 1994. Potential impact of climate-change on world food supply. Nature 367:133–138.

Sallu, S.M., C. Twyman, and L.C. Stringer. 2010. Resilient or vulnerable livelihoods? Assessing livelihood dynamics and trajectories in rural Botswana. Ecology & Society, 15(4): 3.

Smit B., and M.W. Skinner. 2002. Adaptations options in agriculture to climate change: A typology. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 7: 85–114

Smithers, J., and B. Smit. 2009. Human adaptation to climatic variability and change. In L. E. Schipper & I. Burton (Eds.), Adaptation to Climate Change (pp. 15-33). London: Earthscan.

Speranza, C.I. 2010. Resilient adaptation to climate change in African agriculture. Bonn: German Dev.elopment Institute (DIE).

Stringer, L.C., D.D. Mkwambisi, A.J. Dougill, and J.C. Dyer. 2010. Adaptation to climate change and desertification: Perspectives from national policy and autonomous practise in Malawi. Climate and Development, 2: 145-160.

Tanner, T., and T. Mitchell. 2008. Entrenchment or enhancement: Could climate change adaptation help to reduce chronic poverty? Institute of Development Studies Bulletin Volume 39 (4 September), 6-15.

Twomlow, S. 2008. Building adaptive capacity to cope with increasing vulnerability due to climatic change in Africa – A new approach. Physics and Chemistry of the Earth, 33: 780-787. United Nations Development Programme Indonesia. 2007. The other half of climate change – Why

Indonesia must adapt to protect its poorest people. UNDP Indonesia Office, Jakarta.

Weber, E. U. 2010. What shapes perceptions of climate change? Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 1 (3), 332-342.