SKRIPSI

AUDIT KONSUMSI ENERGI LISTRIK DI BANK BUKOPIN Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

Nama : Andri Suryadi NIM : 41405110086 Jurusan : Tekniik Elektro Peminat : Teknik Tenaga Listrik Pembimbing : DR Hamzah Hilal

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

AUDIT KONSUMSI ENERGI LISTRIK DI GEDUNG BANK BUKOPIN

Disusun Oleh:

Nama : Andri Suryadi N.I.M : 41405110086 Program Studi : Teknik Elektro Peminatan : Teknik Tenaga Listrik

Menyetujui

Koordinator TA Pembimbing

(Ir. Yudhi Gunardi, MT) (DR.Hamzah Hilal)

Menyetujui Ketua Program Studi

ABSTRAK

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik sedangkan sumber energi pembangkit listrik terutama yang berasal dari sumber daya tak terbarui keberadaannya terbatas, sehingga perlu dilakukan penghematan energi listrik. Konsumen energi listrik begitu banyak baik dari sektor industri, sektor bisnis, maupun perumahan. Untuk menentukan tingkat boros atau tidaknya suatu gedung maka dibuatlah standard penentuan yaitu Intensitas Konsumsi Energi (IKE). Bank Bukopin merupakan bidang usaha di bidang bisnis berdasarkan IKE standard perkantoran adalah 240 kWh/m2.

Untuk itu dalam penelitian ini dilakuakan analisa terhadap penggunaan energi listrik di gedung Bank Bukopin, apakah sudah sesuai standard atau masih terdapatnya pemborosan terhadap penggunaan energi listrik.

Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa IKE Bank Bukopin melebihi standardnya yakni 291 kWh/m2. Dengan kondisi ini maka perlu dilakukan audit terhadap penggunaan energi listrik guna mencari peluang penghematan terhadap penggunaan peralatan yang menggunakan energi listrik tanpa mengurangi tingkat kenyamanan gedung. Dalam penelitian ini diperoleh peluang penghematan yang termudah adalah dengan melakukan perubahan jadwal operasi peralatan gedung seperti pengoperasian penerangan, komputer, dan pendingin (HVAC).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul:

“AUDIT KONSUMSI ENERGI LISTRIK DI GEDUNG BANK BUKOPIN” Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan program studi Strata-1 Fakultas Teknik Industri, Jurusan Teknik Elektro, Peminatan Teknik Tenaga Listrik, Universitas Mercubuana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan, karena keterbatasan penulis dan waktu serta peralatan yang dipergunakan, tetapi penulis berharap hasil dari tugas akhir ini dapat menjadi awal untuk pengembangan selanjutnya.

Tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, saran, dorongan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Yuriadi Kusuma, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Mercu Buana.

2. Bapak Ir. Yudhi Gunardi, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana.

3. Pembimbing Utama yaitu Bapak DR. Hamzah Hilal yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, saran-saran dan petunjuk selama masa bimbingan.

4. Seluruh staf dosen pengajar dan staff Tata Usaha Program Kuliah Sabtu Minggu Teknik Elektro Universitas Mercu Buana.

5. Kepada kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan setiap waktu untuk kelancaran Tugas Akhir ini.

6. Semua rekan-rekan mahasiswa yang sama-sama berjuang selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menerima segala kritik maupun saran yang bersifat memabngun untuk kesempurnaan hasil dari tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang membutuhkan.

Jakarta, Februari 2009

DAFTAR ISI

ABSTRAK ……… i

KATA PENGANTAR ……….. ii

DAFTAR ISI ………. iii

DAFTAR GAMBAR ………. vii

DAFTAR GRAFIK ………... viii

DAFTAR TABEL ………... . ix BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……… 1 1.2. Tujuan penulisan ………. 2 1.3. Metode Penelitian ... 2 1.4. Pembatasan Masalah ... 3 1.5. Sistematika Penulisan ... 3

BAB II. DASAR TEORI 2.1. Audit Energi ... 4

2.2. Proses Audit Energi ... 5

2.3. Waktu Pemakaian Daya Listrik ………... 8

2.4. Perhitungan Profil Penggunaan Energi ... 8

2.5. Metode Penghematan Energi ……….. 9

2.6. Macam-Macam Daya Listrik ……….. 11

2.6.1. Daya Aktif ………. 11

2.6.2. Daya Reaktif ……….. 12

2.6.3. Daya Komplek ………... 12

2.7. Segitiga Daya ……… 13

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Audit Awal ……….. 15

3.1.1. Pengumpulan Dan penyusunan Data Energi Bangunan ………… 15

3.1.2. Menghitung Besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Gedung 15 3.2. Audit Energi Rinci ... 16

3.2.1. Penelitian Dan Pengukuran Konsumsi Energi ... 16

3.2.2. Pengukuran Energi ... 16

3.2.3. Mengenali Kemungkinan Peluang Hemat Energi ... 19

3.2.4. Analisa Peluang Hemat Energi ... 19

3.3. Formulasi Yang Digunakan Dalam Penganalisaan ... 20

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Umum ... 22

4.2. Hasil Penelitian ... 23

4.3. Pembahasan ... 25

4.3.1. Analisa Data Historis ………... 25

4.3.1.1. Daya Terpasang ……….. 25

4.3.1.2. Konsumsi Energi ... 26

4.3.1.3. Intensitas Konsumsi Energi ... 27

4.4. Pembahasan Identifikasi Peluang Penghematan Energi ... 28

4.4.1. Perhitungan Profil Penggunaan Energi ... 29

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan ... 36 5.2. Saran ... 37 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Audit Energi ………. 7 Gambar 2.2 Segitiga Daya ……….. 13 Gambar 2.3. Tegangan dan Arus Pada Beban Induktif ………... 14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1a. Grafik konsumsi energi total kWh tahun 2007 ... 26 Grafik 4.1b. Grafik konsumsi energi total kWh tahun 2008 ... 27

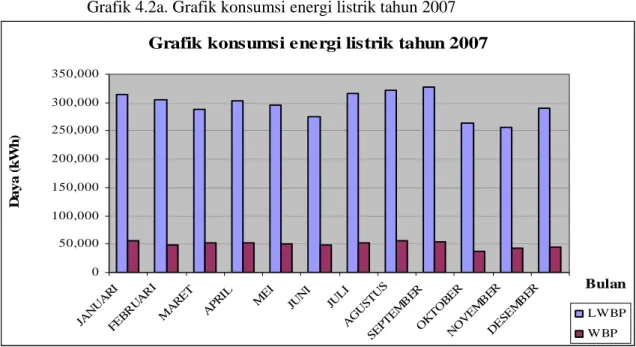

Grafik 4.2a. Grafik LWBP dan WBP tahun 2007 ... lampiran C Grafik 4.2b. Grafik LWBP dan WBP tahun 2008 ... lampiran C Grafik 4.3a. Grafik konsumsi energi listrik di hari kerja ... lampiran E Grafik 4.3b. Grafik konsumsi energi listrik di hari sabtu ... lampiran E Grafik 4.3c. Grafik konsumsi energi listrik di hari minggu ... ... lampiran E

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Profil enggunaan energi bangunan perkantoran komersial ... 9 Tabel 2.2. Metode-metode penghematan energi ……… 9 Tabel 3.1. Contoh profil penggunaan energi untuk perkantoran ... 16 Tabel 3.2. Daya listrik maksimum untuk pencahayaan yang diijinkan . 17 Tabel 3.3. Daya pencahayaan maksimum untuk tempat di luar lokasi

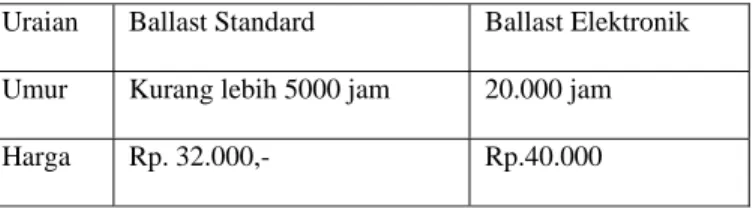

bangunan gedung ……… 18 Tabel 3.4. Daya pencahayaan maksimum untuk jalan dan lapangan .... 18 Tabel 4.1. Profil penggunaan energi di Bank Bukopin ……… 31 Tabel 4.2. Perbedaan ballast standard dengan ballast elektronik dari sisi

umur dan harga ……… 34 Tabel 4.3. Jumlah rekening listrik pada tahun 2007

di Bank Bukopin……… Lampiran A Tabel 4.4. Jumlah rekening listrik pada tahun 2008

di Bank Bukopin ……… Lampiran B Tabel 4.5a. Pengukuran daya harian LVMDP 1 dan 2 untuk

hari senin ……… Lampiran D Tabel 4.5b. Pengukuran daya harian LVMDP 1 dan 2 untuk

hari selasa ………. Lampiran D Tabel 4.5c. Pengukuran daya harian LVMDP 1 dan 2 untuk

hari rabu ………. Lampiran D Tabel 4.5d. Pengukuran daya harian LVMDP 1 dan 2 untuk

hari kamis ………. Lampiran D Tabel 4.5e. Pengukuran daya harian LVMDP 1 dan 2 untuk

hari jum’at ………. Lampiran D Tabel 4.5f. Pengukuran daya harian LVMDP 1 dan 2 untuk

hari sabtu ………... Lampiran D Tabel 4.5g. Pengukuran daya harian LVMDP 1 dan 2 untuk

hari minggu ……… Lampiran D Tabel 4.6. Pengambilan data pada system chiller di Bank Bukopin …… Lampiran F Tabel 4.7. Pengambilan data pada system AHU di Bank Bukopin ……. Lampiran G Tabel 4.8. Data beban penerangan Bank Bukopin ……….. Lampiran H

Tabel 4.9. Data spesifikasi lift bank Bukopin ………. Lampiran I Tabel 4.10. Data pompa Bank Bukopin ……… Lampiran J Tabel 4.11. Data penggunaan energi listrik harian UPS ………... Lampiran K

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGTenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik sedangkan sumber energi pembangkit listrik terutama yang berasal dari sumber daya tak terbarui keberadaannya terbatas, maka untuk menjaga kelestarian sumber energi ini perlu diupayakan langkah-langkah strategis yang dapat menunjang penyediaan energi listrik secara optimal dan terjangkau, sehingga pemerintah menginstruksikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk melakukan penghematan energi. Intruksi tersebut tertulis dalam Intruksi Presiden RI No 10 Tahun 2005 dan No 2 Tahun 2008 tentang “Penghematan Energi dan Air”.

Sehubungan hal di atas, Bank Bukopin sebagai salah satu konsumen tenaga listrik yang termasuk di sektor Bisnis mempunyai daya serap energi listrik yang cukup besar. Untuk sektor bisnis 13,1 % dari total kelistrikan nasional di samping sektor industri 43,3 %, sektor gedung dan perkantoran 38,1 % dan sektor rumah tangga sebesar 5,5 %.

Tarif Dasar Listrik (TDL) yang digunakan saat ini adalah TDL tahun 2003 sebagai bahan referensi perhitungan dalam upaya penghematan energi listrik dalam penulisan ini. Sesuai dengan TDL tahun 2003, Bank Bukopin yang bergerak di sektor bisnis dengan daya terpasang 1385 KVA termasuk dalam golongan tarif B-3/TM yang menggunakan daya di atas 200 KVA. Energi listrik di Bank Bukopin ini sebagian besar digunakan untuk sistem pengkondisi udara (AC), sistem penerangan, komputer, motor listrik untuk lift dan pompa air.

Kecenderungan penggunaan teknologi dalam penerapan manajemen energi dalam bangunan komersil adalah dengan menerapkan konsep “Intelligent Building”. Diharapkan dengan konsep ini mampu memberikan keuntungan bagi pengelola

maupun penyewa gedung. Bank Bukopin dengan jumlah lantai 12 menggunakan energi listrik yang cukup besar.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, maka Bank Bukopin harus segera menerapkan atau meningkatkan manajemen energi listriknya. Dengan manajemen ini diharapkan dapat mendorong pemakaian listrik agar sistem lebih efisien. Salah satu kegiatan manajemen energi adalah melakukan analisa terhadap penggunaan energi listrik.

Dengan analisa seperti di atas diharapkan dapat menemukan peluang-peluang penghematan dan dapat memperkecil pemborosan-pemborosan energi listrik, sehingga akan mendatangkan keuntungan. Berdasarkan hal di atas, maka penulis memilih tema Tugas Akhir ini dengan judul : “ Audit Konsumsi Energi Listrik di Gedung Bank Bukopin “.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk melakukan audit energi yang diharapkan:

a. dapat diketahui besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) pada bangunan yang dimaksud.

b. dapat dicegah pemborosan energi tanpa harus mengurangi tingkat kenyamanan gedung yang berarti pula penghematan biaya energi.

c. dapat dicari upaya yang perlu dilakukan dalam usaha meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

1.3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tugas akhir ini adalah:

a. Metode literatur, dimana dilakukan pengumpulan data dari berbagai referensi-referensi buku yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir ini untuk mendapatkan dan mengetahui dasar-dasar teori yang ada hingga dapat menunjang dalam penulisan ini.

b. Metode observasi, dimana dilakukan pengumpulan data dan keterangan serta mengamati peralatan atau sistem yang ada secara langsung di gedung Bank Bukopin.

c. Metode wawancara, dimana dilakukan dan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak dan staff yang bertanggung jawab dari pengelola gedung Bank Bukopin khususnya bagian kelistrikan.

d. Metode analisi, dimana dilakukan analisis terhadap data-data yang didapat dengan menggunakan rumus-rumus yang ada pada dasar teori.

1.4. PEMBATASAN MASALAH

Dalam tugas akhir ini mengenai penelitian dengan judul ” Audit Konsumsi Energi Listrik di Gedung Bank Bukopin “, maka penulis memberikan pembatasan masalah yang penulis analisa, meliputi:

a. Konsumsi energi listrik gedung tidak meninjau energi mekaniknya.

b. Pengukuran dan analisa dilakukan hanya pada komponen dengan tingkat konsumsi energi listrik yang besar seperti pada Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC), penerangan, pompa, lift, dan komputer.

c. Analisa perhitungan efisiensi mesin pendingin (COP = Coefisient Of Performance) tidak dilakukan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tugas akhir ini dibuat secara sistematis dalam 5 bab. Bab kedua berisi mengenai penggunaan energi listrik pada gedung, dasar-dasar audit energi, penghematan energi, dan tindakan untuk mencapai penghematan energi. Bab tiga memuat mengenai cara-cara pengambilan data beban penerangan, HVAC, lift, dan motor pompa. Sedangkan bab empat berisi mengenai data dan perhitungan konsumsi energi listrik gedung, dan pengidentifikasian peluang penghematan energi. Kesimpulan dan saran diberikan pada bab 5.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. AUDIT ENERGIAudit energi adalah teknik yang dipakai untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada bangunan gedung dan mengenali cara-cara untuk penghematannya. Tujuan suatu audit adalah untuk mengungkapkan peluang-peluang yang ada bagi pengiritan energi atau ECOs (Energi Conservation Opportunities), yang kemudian dianalisa untuk menentukan ECO mana saja yang diikutsertakan dalam penghematan atau pengurangan penggunaan energi.

Beberapa istilah yang digunakan dalam pelaksanaan audit energi pada bangunan gedung, diantaranya:

a. Konsumsi energi bangunan adalah besarnya energi yang dibangunkan oleh bangunan gedung dalam periode waktu tertentu dan merupakan perkalian antara daya terpakai dan waktu pemakaian. Secara teoritis dapat dijabarkan dalam persamaan berikut: p t e D W K = × (2.1) dimana:

Ke = konsumsi daya energi bangunan gedung (kWh) Dt = daya terpakai pada bangunan gedung (kW) Wt =waktu pemakaian (jam)

b. Intensitas konsumsi energi bangunan gedung adalah pembagian antara konsumsi energi bangunan gedung dengan satuan luas total bangunan gedung, dan dapat dinyatakan dengan persamaan:

b e L K IKE= (2.2) dimana: =

=

e

K konsumsi energi bangunan gedung (kWh)

=

b

L luas total bangunan gedung (m2)

Sebagai target besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik untuk Indonesia, menggunakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ASEAN-USAID pada tahun 1987 yang laporannya baru dikeluarkan pada tahun 1992 dengan rincian sebagai berikut:

• IKE untuk perkantoran (komersial) : 240 kWh/m2 per tahun

• IKE untuk pusat belanja : 330 kWh/m2 per tahun

• IKE untuk hotel/apartemen : 300 kWh/m2 per tahun

• IKE untuk rumah sakit : 380 kWh/m2 per tahun

c. Biaya energi listrik bangunan gedung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu bangunan gedung yang berkaitan dengan besarnya konsumsi energi listrik yang digunakan dalam periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam persamaan: Ke B Be= (2.3) dimana: =

Be biaya energi listrik bangunan gedung (Rp/kWh)

B= biaya yang dikeluarkan oleh suatu banguan gedung (Rp)

=

Ke konsumsi energi bangunan gedung (kWh)

2.2. PROSES AUDIT ENERGI

Pada intinya audit energi yang dilakukan terdiri atas dua bagian, yaitu: a. Audit energi awal

b. Audit energi terinci

Audit energi awal pada prinsipnya dapat dilakukan pemilik atau pengelola gedung yang bersangkutan berdasarkan pada data rekening pembayaran energi yang dikeluarkan dan luas gedung. Di sarankan IKE dari hasil audit energi awal

disampaikan kepada asosiasi profesi atau instansi yang bersangkutan untuk dijadikan bahan informasi dan masukan dalam menetapkan nilai IKE yang baru. Audit energi terinci dilakukan bila nilai IKE lebih besar dari nilai standar seperti yang tercantum pada butir 2.

2.3. WAKTU PEMAKAIAN DAYA LISTRIK

Pemakain daya listrik dalam waktu 24 jam terbagi dalam 2 (dua) jenis waktu pemakain atau pembebanan, yaitu:

a. WBP (Waktu Beban Puncak) adalah waktu tertentu tingkat pemakaian daya listrik pada konsumen mencapai puncak kapasitas pembebanan. Waktu beban puncak ini berlaku mulai jam 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

b. LWBP (Luar Waktu Beban Puncak) adalah waktu tertentu tingkat pemakain daya listrik pada konsumen saat masih dibawah puncak kapasitas pembebanan. Luar waktu beban puncak ini berlaku mulai jam 22.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

Adanya pembebanan waktu pemakaian daya atau pembebanan ini maka timbul tarif pemakaian beban yang berbeda pula. Untuk mengukur besarnya pemakaian daya listrik ini digunakan kWh meter tarif ganda.

2.4. PERHITUNGAN PROFIL PENGGUNAAN ENERGI

Besarnya tingkat konsumsi energi masing-masing peralatan terpasang pada bangunan, dapat dihitung menggunakan persamaan:

B e pr e pe K K P . . = (2.4) dimana: = pe

P profil penggunaan energi (%)

=

pr e

K besarnya konsumsi energi peralatan (kWh)

=

B e

Profil penggunaan energi yang dianjurkan pemerintah untuk jenis bangunan perkantoran komersial di Indonesia, dapat dilihat pada table berikut:

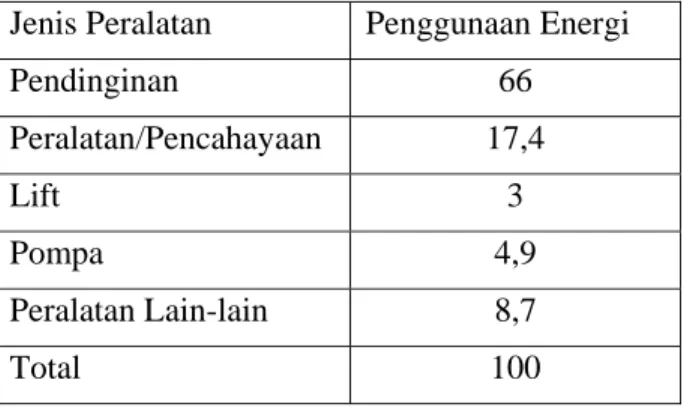

Tabel 2.1. Profil penggunaan energi bangunan perkantoran komersial Jenis Peralatan Penggunaan Energi

Pendinginan 66 Peralatan/Pencahayaan 17,4 Lift 3 Pompa 4,9 Peralatan Lain-lain 8,7 Total 100

2.5. METODE PENGHEMATAN ENERGI

Beberapa metode yang digunakan dalam rangka penghematan energi dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Metode-metode penghematan energi

Nilai investasi Energi listrik Metode penghematan Murah Sekali Pengurangan waktu pemakaian listrik Cara pengoperasian peralatan

listrik Murah Penurunan daya aktif (kW) dengan

melakukan perbaikan dalam efisiensi pemakaian listrik

Dengan perawatan intensif yang dilakukan terhadap peralatan listrik

Sedang Mengurangi daya reaktif (kVAr) & penurunan daya aktif (kW) secara terbatas

EASI linier partial treatment

Relatif mahal Mengurangi daya reaktif (kVAr)

Mengurangi daya reaktif (kVAr) & penurunan daya aktif (kW) secara terbatas

Capasitor bank EASI linier tartial treatment

Mahal Penurunan daya aktif (kW) dengan melakukan retrofit / penggantian peralatan

Thernal Energi Storage System (Christopia)

Mahal sekali Penurunan daya aktif (kW) karena pemakaian peralatan baru

Penggantian peralatan dan re-engineering baru

Energi dapat diibaratkan seperti uang, karena sangat vital bagi kebutuhan suatu perusahaan atau industri dan juga kini persediaan dari energi yang tidak dapat diperbaharui sudah mulai menipis. Pemakaian haruslah bijaksana, se-produktif dan se-efisien mungkin. Karena harga dari energi tersebut tidaklah murah, maka sebagai suatu perusahaan atau industri haruslah melakukan upaya yang bertitik berat pada penghematan pemakaian energi.

Suatu peluang penghematan adalah potensi yang dimiliki untuk menghemat pemakaian listrik. Oleh karena itu upaya penghematan haruslah diarahkan untuk: a. Dapat menurunkan daya terpasang dengan meminimumkan bebah

peralatan/sistem dengan meningkatkan efisiensi kerjanya. b. Pengurangan jam kerja, atau

c. Kombinasi dari kedua upaya tersebut.

Peluang penghematan yang mungkin ada pada suatu bangunan meliputi:

a. Selubung bangunan, pengurangan perolehan panas pada selubung bangunan melalui jendela-jendela kaca dan pintu-pintu kaca dengan peneduh luar. Pengurangan perolehan panas tersebut dilakukan dengan pelapisan jendela/pintu tadi dengan film yang memantulkan panas atau dengan penyekat cuaca dan pendempulan. Hal ini dapat dilakukan karena dengan penyekatan dan pendempulan jendela/pintu yang kurang baik akan menaikkan beban pendinginan/pemanasan karena ilfiltrasi/eksfiltrasi udara. Selain cara tersebut di atas yang berhubungan dengan penghematan energi pada selubung bangunan adalah isolasi dan warna yang lebih terang untuk atap dan dinding serta plafon atap yang berventilasi.

b. Penyetelan Mesin Pendingin, cakupan pada penyetelan mesin pendingin yang dapat menghemat/mengurangi penggunaan energi listrik dapat dilakukan dengan cara setting temperatur air pendinginan, penyimpanan thermal, penggantian menara pendingin yang tidak memadai lagi, penggunaan sistem pemompaan primer dan sekunder, pemompaan putaran variabel/pemasangan pompa kecil secara paralel, pemanfaatan kembali panas air kondenser dan penggantian chiller yang sudah tidak efisien lagi.

c. Unit- unit Pengendalian Udara (Air Handling Unit), peluang penghematan energi listrik yang dapat dilakukan pada sistem AHU dengan cara melakukan konversi dan volume udara variabel, isolasi pekerjaan saluran, koreksi kebocoran saluran udara dan mengurangi ruangan-ruangan yang membutuhkan kondisi udara yang khusus.

d. Pengendalian, peluang penghematan energi listrik yang dapat dilakukan pada sistem pengendalian yaitu dengan cara penjadwalan saat start/stop sistem, setelan pengendalian thermostat dan kontrol pada sistem penerangan/peralatan yang menggunakan energi listrik.

2.6. MACAM-MACAM DAYA LISTRIK

Dalam sistem tenaga listrik dikenal ada 3 (tiga) macam daya yang dibangkitkan, yaitu:

a. Daya aktif atau daya nyata (P) b. Daya reaktif (Q)

c. Daya komplek (S)

2.6.1. Daya Aktif

Daya aktif atau daya nyata merupakan daya listrik yang berubah menjadi suatu tenaga mekanis yang dipakai atau daya listrik yang dipergunakan untuk melakukan kerja pada beban, juga bisa dikatakan sebagai daya listrik yang diperlukan untuk beban. Satuan daya aktif ini dinyatakan dalam Watt atau kilo Watt. Secara teoritis daya aktif dapat dinyatakan dengan persamaan:

ϕ Cos I V P= 3× × × (2.5) dimana: =

P daya aktif (kilo Watt/kW)

= V tegangan (Volt/V) = I arus (Ampere/A) = ϕ

2.6.2. Daya Reaktif

Daya reaktif ini dibedakan menjadi:

a. Daya reaktif induktif adalah daya reaktif yang dibutuhkan untuk menghasilkan medan magnit yang diperoleh dari alat-alat induksi atau daya yang diakibatkan mengalirnya arus listrik melalui komponen-komponen kawat listrik seperti pada motor listrik, trafo, ballast dan lain-lain.

b. Daya reaktif kapasitif adalah daya listrik yang timbul akibat mengalirnya arus listrik pada sebuah atau beberapa kapasitor.

Satuan dari daya reaktif adalah Volt Ampere Reaktif (VAr) atau kilo Volt Ampere Reaktif (kVAr). Secara teoritis daya reaktif dapat dinyatakan dengan persamaan: ϕ tan × =P Q (2.6) dimana: = ϕ

tan tangent sudut beda fasa antara arus dengan tegangan

2.6.3. Daya Komplek

Daya komplek adalah penjumlahan secara vektor antara daya aktif dan daya reaktif. Daya ini digunakan sebagai perencanaan pembangkitan energi listrik, misalnya pada generator dan transformator. Daya komplek juga dapat dinyatakan perkalian antara arus dan tegangan listrik pada suatu beban. Satuan daya komplek ini dinyatakan dalam Volt Ampere (VA) atau kilo Volt Ampere (kVA).

Secara teoritis dinyatakan dengan persamaan: I

V

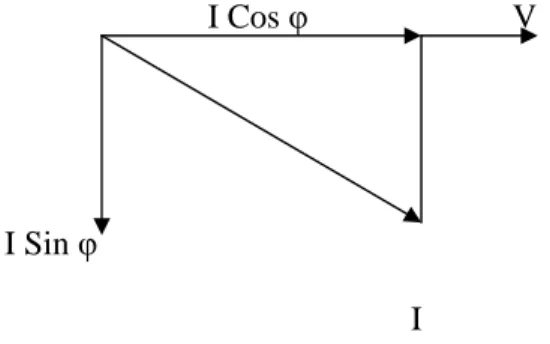

2.7. SEGITIGA DAYA

Ketiga macam daya yang dijabarkan pada persamaan di atas, mempunyai hubungan yang dinamakan segitiga daya. Hubungan segitiga daya dapat diperlihatkan pada gambar 2.2.

S Q

P

Gambar 2.2. Segitiga Daya

Dari segitiga daya pada gambar 2.2, hubungan antara ketiga daya listrik tersebut, secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

2 2

2 P Q

S = + (2.8)

2.8. FAKTOR DAYA

Faktor daya adalah istilah yang dipakai untuk istilah dari daya listrik yang terpakai kW, terhadap daya total yang disampaikan oleh perusahaan listrik kVA ke perusahaan. Dengan kata lain faktor daya adalah suatu perbandingan antara daya aktif (P) dan daya komplek (S), atau umumnya faktor daya disebut juga cos ϕ. Secara teoritis faktor daya dapat dinyatakan dengan persamaan:

S P

Cosϕ = (2.9)

PT. PLN mempunyai ketentuan bahwa batas minimal nilai faktor daya (Cos ϕ) pada bangunan gedung sebesar 0.85. Jika di bawah angka tersebut maka dikenakan denda kVAr. Pada pemakaian arus bolak balik (AC) terjadi pergeseran fasa antara tegangan dan arus, tetapi adakalanya pergeseran fasa tersebut sama dengan nol, yaitu apabila beban bersifat resistif misalnya lampu pijar. Beban listrik yang banyak digunakan pada bangunan gedung umumnya beban yang bersifat induktif misalnya

motor-motor listrik, lampu TL dan sebagainya, yang mengakibatkan tegangan dan arus tidak sefasa seperti dapat dilihat pada gambar 2.3.

I Cos φ V

I Sin φ

I

Gambar 2.3. Tegangan dan arus pada beban induktif

Pada gambar 2.3 dapat dilihat bahwa arus yang menghasilkan energi adalah I cos ϕ. Dengan demikian semakin besar sudut ϕ semakin kecil nilai cos ϕ, akibatnya I cos ϕ akan semakin kecil dibandingkan dengan I dan ini merupakan suatu kerugian. Berdasarkan pada hubungan segitiga daya bahwa daya suplai dari PLN (kVA) terdiri atas dua komponen, yaitu:

a. Komponen daya nyata (P) yang dihasilkan daya terpakai Watt (W)

b. Komponen daya reaktif (Q) yang tidak menghasilkan daya terpakai Volt Ampere reaktif (VAr).

Faktor daya (cos ϕ ) yang rendah mengakibatkan beberapa kerugian, berupa : a. Meningkatkan rugi-rugi hantara (FR)

b. Kapasitas daya komplek (S) terpasang terbuang percuma (kVA) c. Dikenai denda biaya faktor daya (kVAr)

d. Biaya pemeliharaan alat meningkat e. Biaya listrik meningkat.

Oleh karena itu nilai faktor daya (cos ϕ) yang rendah perlu diperbaiki dengan menggunakan atau memasang kapasitor yang dipasang paralel dengan beban. Hal ini penting karena merupakan salah satu factor dalam upaya penghematan energi listrik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. AUDIT AWAL3.1.1. PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA ENERGI BANGUNAN Kegiatan audit awal meliputi pengumpulan data energi bangunan dengan data yang tersedia dan tidak memerlukan pengukuran.

Data yang diperlukan, meliputi:

a. Dokumentasi bangunan, dimana yang dibutuhkan adalah gambar teknik bangunan sesuai pelaksanaan konstruksi (as built drawing), terdiri dari:

• Denah tapak dan potongan bangunan seluruh lantai.

• Denah instalasi pencahayaan seluruh lantai.

• Diagram listrik segaris, lengkap dengan penjelasan penggunaan daya listriknya dan besarnya penyambungan daya listrik PLN serta besarnya daya listrik cadangan dari Genset.

b. Pembayaran rekening listrik bulanan bangunan selama satu tahun terakhir. c. Tingkat hunian bangunan.

3.1.2 MENGHITUNG BESARNYA INTENSITAS KONSUMSI ENERGI (IKE) GEDUNG

Berdasarkan pada data bangunan seperti disebutkan pada 3.1.1 , dapat dihitung: a. Rincian luas bangunan dan luas total bangunan (m2)

b. Tingkat pencahayaan ruang (lux/m2)

c. Daya listrik total yang dibutuhkan (kVA atau kW)

d. Intensitas daya terpasang per m2 peralatan lampu (Watt/m2)

e. Daya listrik terpasang per m2 luas lantai untuk keseluruhan bangunan f. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik bangunan

3.2. AUDIT ENERGI RINCI

3.2.1. PENELITIAN DAN PENGUKURAN KONSUMSI ENERGI

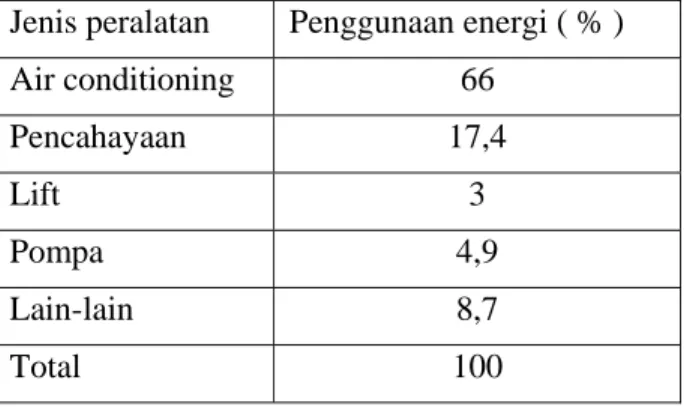

Audit energi rinci perlu dilakukan bila audit energi awal memberikan gambaran nilai IKE listrik lebih dari nilai standar yang telah ditentukan. Audit energi rinci perlu dilakukan untuk mengetahui profil penggunaan energi pada bangunan, sehingga dapat diketahui peralatan pengguna energi apa saja yang pemakaian energinya cukup besar. Contoh profil penggunaan energi pada bangunan perkantoran sebagai hasil penelitian yang dilakukan pemerintah seperti ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. contoh profil penggunaan energi untuk perkantoran Jenis peralatan Penggunaan energi ( % )

Air conditioning 66 Pencahayaan 17,4 Lift 3 Pompa 4,9 Lain-lain 8,7 Total 100

Dari data di atas, air conditioning dan pencahayaan merupakan peralatan dalam bangunan yang paling besar mengkonsumsi energi. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian energi adalah mengumpulkan dan meneliti sejumlah masukan yang dapat mempengaruhi besarnya kebutuhan energi bangunan, dan dari hasil penelitian dan pengukuran energi dibuat profil penggunaan energi bangunan.

3.2.2. PENGUKURAN ENERGI

Seluruh analisa energi bertumpu pada hasil pengukuran. Hasil pengukuran harus dapat diandalkan dan mempunyai kesalahan (eror) yang masih dapat diterima. Untuk itu penting menjamin bahwa alat ukur yang digunakan telah dikalibrasi dalam batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Kalibrasi ini harus dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang hukum untuk itu. Alat ukur yang digunakan dapat berupa alat ukur

yang dipasang tetap (permanent) pada instalasi atau alat ukur yang dipasang tidak tetap (portable).

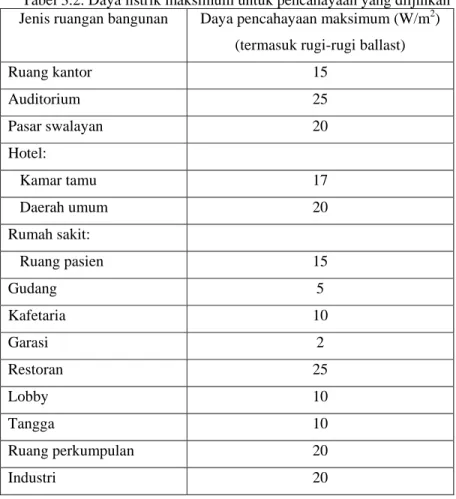

Pengukuran besarnya konsumsi energi listrik – pencahayaan:

a. Pengukuran besarnya daya listrik untuk pencahayaan digunakan “Watt-meter” dan pengukuran konsumsi energi listriknya dengan :Watt-jam meter” yang di pasang tetap pada panel listrik yang melayani pencahayaan.

b. Pada kenyataannya dalam gedung komersial. Energi untuk pencahayaan merupakan salah satu bagian yang relatif besar penggunaan energi listriknya. c. Agar energi spesifik pencahayaan tidak melebihi nilai sebagaimana ditetapkan

pada table 3.2, 3.3, dan 3.4, perlu dilakukan tindakan penghematan konsumsi energi listrik pada sistem pencahayaan.

Tabel 3.2. Daya listrik maksimum untuk pencahayaan yang diijinkan Jenis ruangan bangunan Daya pencahayaan maksimum (W/m2)

(termasuk rugi-rugi ballast)

Ruang kantor 15 Auditorium 25 Pasar swalayan 20 Hotel: Kamar tamu 17 Daerah umum 20 Rumah sakit: Ruang pasien 15 Gudang 5 Kafetaria 10 Garasi 2 Restoran 25 Lobby 10 Tangga 10 Ruang perkumpulan 20 Industri 20

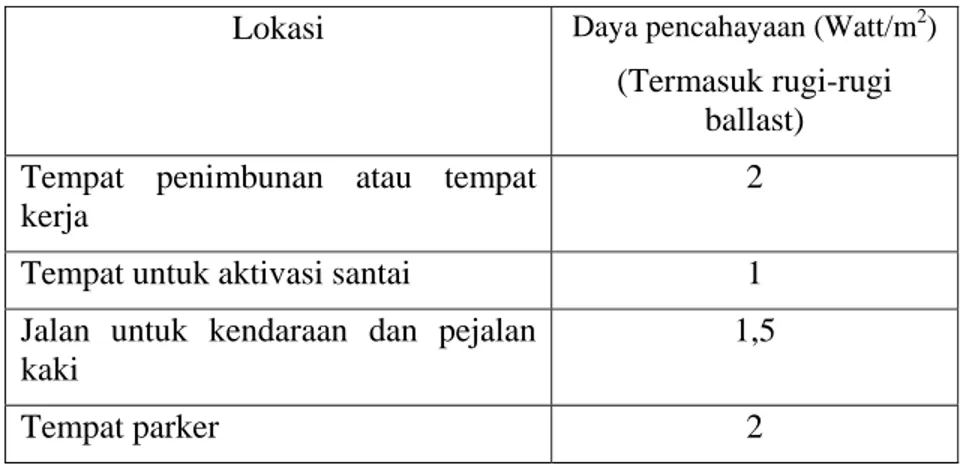

Table 3.3. Daya pencahayaan maksimum untuk tempat di luar lokasi bangunan gedung

Lokasi Daya pencahayaan (Watt/m2) (Termasuk rugi-rugi ballast)

Pintu masuk dengan kanopi :

‐ Lalu lintas sibuk seperti otel, bandara, dan teater

30 ‐ Lalu lintas sedang seperti rumah

sakit, kantor, dan sekolah

15

Tabel 3.4. Daya pencahayaan maksimum untuk jalan dan lapangan Lokasi Daya pencahayaan (Watt/m2)

(Termasuk rugi-rugi ballast) Tempat penimbunan atau tempat

kerja

2 Tempat untuk aktivasi santai 1 Jalan untuk kendaraan dan pejalan

kaki

1,5

Tempat parker 2

Pengukuran besarnya konsumsi energi listrik – air conditioning

a. Pengukuran besarnya daya listrik unit air conditioning dilakukan dengan menempatkan kW-meter dilengkapi dengan kW-maksimum dan kWh-meter pada jaringan listrik utama yang melayani unit air conditioning. Dengan kW-maksimum meter dapat diketahui besarnya daya listrik kW-maksimum yang digunakan oleh air conditioning, dan dengan kWh-meter dapat diketahui jumlah konsumsi energinya. Umumnya alat ukur kW-meter dan kWh-meter terpasang tetap pada panel listrik yang melayani pengoperasian unit air conditioning, tetapi alat ukur yang tidak tetap pun ada dengan kapasitas pengukuran yang terbatas. b. Dengan membagi antara konsumsi energi listrik dalam periode tertentu (biasanya

per bulan atau per tahun) dapat diperoleh Intensitas Konsumsi Energi-listrik dari air conditioning.

3.2.3. MENGENALI KEMUNGKINAN PELUANG HEMAT ENERGI

Hasil pengukuran yang dilakukan pada 3.1.1, selanjutnya ditindak lanjuti dengan penghitungan besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dan penyusunan profil penggunaan energi bangunan. Besarnya IKE hasil perhitungan dibandingkan terhadap IKE standar atau target. Apabila hasilnya ternyata sama atau kurang dari IKE target, maka kegiatan audit energi rinci dapat dihentikan atau bila diteruskan dengan harapan memperoleh IKE yang lebih rendah lagi. Bila hasilnya lebih dari IKE target, berarti ada peluang untuk melanjutkan proses audit rinci berikutnya guna memperoleh penghematan energi.

3.2.4. ANALISA PELUANG HEMAT ENERGI

Apabila peluang hemat energi telah dikenali, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan analisa peluang hemat energi, yaitu dengan cara membandingkan potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus dibayar untuk pelaksanaan rencana penghematan energi yang direkomendasikan.

Analisa peluang hemat energi dapat mudah dilakukan dengan penggunaan program komputer yang memang telah direncanakan untuk kepentingan itu. Beberapa contok program paket yang dapat digunakan antara lain:

a. Program BUNYIP (Building Energy Investigasi Package) versi 2.02, 1987, dikembangkan oleh CSIRO, Aistralia.

b. Program ASEAM 2 (A Simplified Energy Analysis Method) c. Program DOE 2.1 D (Department Of Energy, USA)

Penghematan energi pada bangunan gedung tidak dapat diperoleh begitu saja dengan cara mengurangi kenyamanan penghuni. Analisa peluang hemat energi dilakukan dengan usaha-usaha:

a. Mengurangi sekecil mungkin penggunaan energi (mengurangi kW dan jam operasi).

b. Memperbaiki kinerja peralatan.

c. Penggunaan sumber energi yang murah.

3.3. FORMULASI YANG DIGUNAKAN DALAM PENGANALISAAN

Dalam melakukan suatu audit energi di Bank Bukopin, persamaan-persamaan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan analisa audit energi adalah:

a. Perhitungan konsumsi energi listrik perbulan

b T k rata e J T K = (3.1) dimana: = erata

K konsumsi energy rata-rata per bulan (kWh)

=

kT

T total kWh setiap bulan (kWh)

=

b

J jumlah bulan

b. Perhitungan konsumsi energi listrik pada penerangan

p pn e pn e B W K . = . × (3.2) % 100 . . . = × b e pr e pn pe K K P (3.3) dimana: = pn e

K . konsumsi energi total kWh penerangan per tahun (kWh/tahun)

=

pn e

B. beban seluruh penerangan yang digunakan(kW)

=

p

W waktu penggunaan (14 jam x 22 hari x 12 bulan = 3696 )/tahun

c. Perhitungan konsumsi energi listrik pada HVAC

p HVAC e HVAC e B W K . = . × (3.4) % 100 . . . = × b e pr e HVAC pe K K P (3.5) dimana: = HVAC e

K . konsumsi energi total kWh HVAC per tahun (kWh/tahun)

=

HVAC e

=

P

W waktu penggunaan (12 jam x 22 hari x 12 bulan = 3168 )/tahun

d. Perhitungan konsumsi energi listrik pada UPS )

( )

( . 1 . 2

.UPS eUPS p eUPS p

e B W B W K = × + × (3.6) % 100 . . . = × b e pr e UPS pe K K P (3.7) dimana: = UPS e

K . konsumsi energi total kWh UPS per tahun (kWh/tahun)

=

UPS e

B . beban seluruh UPS yang digunakan(kW)

=

p

W waktu penggunaan (12 jam x 22 hari x 12 bulan = 3168 )/tahun

e. Perhitungan konsumsi energi listrik pada lift

p Lift e Lift e B W K . = . × (3.8) % 100 . . . = × b e pr e Lift pe K K P (3.9) dimana: = Lift e

K . konsumsi energi total kWh lift per tahun (kWh/tahun)

=

lift e

B. beban seluruh lift yang digunakan(kW)

=

p

W waktu penggunaan (tahun)

f. Perhitungan konsumsi energi listrik pada pompa ) (

)

( . .

.pompa epompadeepwell p ehidran p

e B W B W K = × + × (3.10) % 100 . . . = × b e pr e pompat pe K K P (3.11) dimana: = pompa e

K . konsumsi energi total kWh pompa per tahun (kWh/tahun)

=

pompa e

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. UMUM

PT. Bank Bukopin Tbk adalah salah satu bank swasta nasional dan bergerak dalam bidang perbankan. Bank Bukopin terletak di jalan MT. Haryono kav 50-51 jakarta selatan. Apabila dilihat dari struktur gedungnya, Bank Bukopin terdiri dari 12 lantai, dimana setiap lantainya memiliki luas yang sama yakni 1016,64 m2 dengan ketinggian setiap lantainya 3 m. Gedung Bank Bukopin berbentuk persegi panjang dengan dinding sebagian besar adalah kaca berwarna gelap. Adapun informasi yang didapat mengenai spesifikasi dan data-data dari gedung Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

a. Luas bangunan : 1016.64 m2 per lantai

1016.64 m2 x 12 = 12199.68 m2 b. Jumlah lantai : 12 lantai

c. Kapasitas : 1385 kVA ; 3 fasa d. Tegangan : 20 kV/380 V e. Frekuensi : 50 Hz

f. Faktor daya : 0.85

g. Biaya LWBP : Rp. 452,- / kWh

(dari Lampiran L. rekening tagihan listrik) h. Biaya WBP : K x LWBP = 2 x Rp 452,- = Rp. 904,-/kWh

(dari Lampiran L. rekening tagihan listrik) i. Biaya energi : Januari 2007 – Desember 2008

4.2. HASIL PENELITIAN

Dari hasil observasi di gedung Bank Bukopin, diperoleh data-data yang diinginkan untuk memecahkan permasalahan dan tujuan yang ingin diperoleh sesuai dengan apa yang penulis ajukan sebelumnya. Data-data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dan informasi yang didapat dari gedung Bank Bukopin adalah sebagai berikut: a. Konsumsi energi listrik. sumber energi listrik pada Bank Bukopin berasal dari

PLN dan Generator Diesel (Genset) yang digunakan bila suplai dari PLN terganggu. Data konsumsi energi listrik total Bank Bukopin pada tahun 2007 dan tahun 2008 yang diperoleh dari nota pembayaran rekening listrik PLN tiap bulan ditunjukkan yang masing-masingnya dapat dilihat pada lampiran A tabel 4.1 dan lampiran B tabel 4.2. Besar energi listrik yang terpakai selama periode Januari 2007 hingga desember 2008 secara grafik masing-masingnya dapat diperlihatkan pada lampiran C. Dari lampiran A dan lampiran C dapat dilihat bahwa konsumsi energi listrik pada tahun 2007 setiap bulannya tidak jauh berbeda, begitu juga pada tahun 2008 yang ditunjukkan pada lampiran B dan lampiran C, sehingga dapat diasumsikan sama setiap bulannya. Data-data tersebut penulis peroleh dari pihak pengelola gedung dan merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan dalam melakukan audit energi.

b. Penggunaan daya total gedung. Dari data dan informasi pada gedung tersebut, penulis memperoleh data penggunaan daya pada gedung secara keseluruhan seperti yang dapat dilihat pada lampiran D dan secara grafik ditunjukkan pada lampiran E. Pengukuran tersebut dilakukan pada LVMDP I dan LVMDP II, dimana masing-masing LVMDP mensuplai beban yang berbeda-beda. LVMDP I mensuplai beban penerangan, UPS, dan Lift, sedangkan LVMDP II mensuplai beban Chiller, AHU, Pompa, dan STP. Dari lampiran E grafik 4.3a dapat dilihat bahwa beban harian LVMDP II untuk hari kerja maksimum adalah 500 kW dan itu terjadi mulai dari jam 8.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB yaitu di saat jam kerja, hal ini karena sistem pendinginan beroperasi. Untuk beban hari sabtu dan minggu dapat dilihat pada lampiran E grafik 4.3b dan grafik 4.3c terjadi peningkatan beban pada LVMDP II mencapai 250 kW hal ini dikarenakan adanya penambahan jam kerja untuk unit kerja tertentu sehingga sistem pendinginan beroperasi.

c. Penggunaan pembebanan pada chiller. Pengambilan data pada chiller dilakukan dengan memonitoring panel chiller mengenai data-data konsumsi energi listriknya yang berupa ampere, cos ϕ, tegangan, dan daya yang terukur setiap jamnya. Hasil pengukuran dapat dilihat pada lampiran F tabel 4.4, dan rata-rata konsumsi energi listriknya sama yaitu sebesar 126 kW untuk chiller 1 dan 206 kW untuk chiller 2. Perubahan konsumsi energi listrik yang terjadi tidak signifikan disebabkan oleh kondisi cuaca yang tetap.

d. Penggunaan unit pengolahan udara (AHU). Pengambilan data pada AHU dilakukan dengan sekali pengambilan data. Hasil pengukuran dapat dilihat pada lampiran G tabel 4.5, dan terlihat bahwa beban terbesar pada AHU lantai ground karena kapasitas motornya lebih besar dibandingkan AHU lantai lainnya.

e. Penggunaan penerangan. Data mengenai beban penerangan yang ada di Bank Bukopin ditunjukkan pada lampiran H tabel 4.6. Dari lampiran H tabel 4.6 terlihat bahwa Bank Bukopin sebagian besar menggunakan jenis lampu TL 36 Watt dan setiap lampu menggunakan ballast standard. total beban penerangan Bank Bukopin adalah 158725 Watt berdasarkan dari jumlah lampu yang terpasang di Bank Bukopin.

f. Penggunaan motor pada lift. Bank Bukopin memiliki 5 lift dan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu lift barat yang berjumlah 3 lift dan lift timur dengan jumlah 2 lift. Data penggunaan energi listrik pada lift ditunjukkan pada lampiran I tabel 4.7, dan terlihat bahwa penggunaan energi listriknya tidak terlalu besar sehingga pengambilan datanya tidak dilakukan setiap jam.

g. Penggunaan pompa. Sistem air bersih di Bank Bukopin menggunakan 2 jenis pompa yaitu pompa deep well dan pompa hydrant. Pompa deep well berperan dalam penyaluran air dari sumber (air tanah) menuju bak penampung dasar, sedangkan pompa hydrant berperan dal penyaluran air dari bak penampung bawah menuju bak penampung atas yang terletak di top floor. Berdasarkan informasi dari teknisi gedung khususnya teknisi plumbing, bahwa kerja pompa rata-rata setiap harinya adalah 3 jam sehingga terlihat bahwa konsumsi energi penggunaan pompa air bersih tidak terlalu besar. Data mengenai spesifik pompa ditunjukkan pada lampiran J tabel 4.8.

h. Penggunaan UPS. Bank Bukopin memiliki 3 UPS, dengan kapasitas yang berbeda yaitu 2 UPS masing-masingnya 30 kVA berfungsi mensuplai daya listrik ke server dan 1 UPS lagi berkapasitas 300 kVA berfungsi mensuplai daya listrik ke semua komputer yang ada di Bank Bukopin. Beban penggunaan UPS dapat dilihat pada lampiran K tabel 4.9. Untuk UPS 30 kVA beban setiap jamnya sama yaitu 30,6 kVA sedangkan UPS 300 kVA tergantung dari pemakaian komputer.

4.3. PEMBAHASAN

Analisa data yang penulis lakukan berdasarkan pada tujuan awal dari peluang penghematan energi listrik pada gedung Bank Bukopin yang tertulis pada Bab I, dimana pada tujuan dan permasalahan dijelaskan bahwa yang hendak dicapai adalah: a. dapat diketahui besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) pada bangunan yang

dimaksud.

b. dapat dicegah pemborosan energi tanpa harus mengurangi tingkat kenyamanan gedung yang berarti pula penghematan biaya energi.

c. dapat dicari upaya yang perlu dilakukan dalam usaha meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

4.3.1. ANALISA DATA HISTORIS 4.3.1.1. DAYA TERPASANG

Bangunan Bank Bukopin memiliki daya terpasang sebesar 1385 kVA dan cos φ sebesar 0.85, maka dapat dihitung:

Daya komplek (S) = 1385 kVA

62Cos−10.85=ϕ =31.8°=Sinϕ =0.52=tanϕ =0. Dari persamaan 2.5, daya aktif (P) dapat dihitung:

Daya aktif (P)=1385×0.85=1177.25kW

Sedangkan dari persamaan 2.6, daya reaktif (Q) dapat dihitung: Daya reaktif (Q)=P×tanϕ =1177.25×0.62=729.895kVAr

4.3.1.2. KONSUMSI ENERGI

Konsumsi energi listrik yang dibahas kali ini meliputi Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 4.1a dan 4.1b, dari tabel tersebut dapat dihitung:

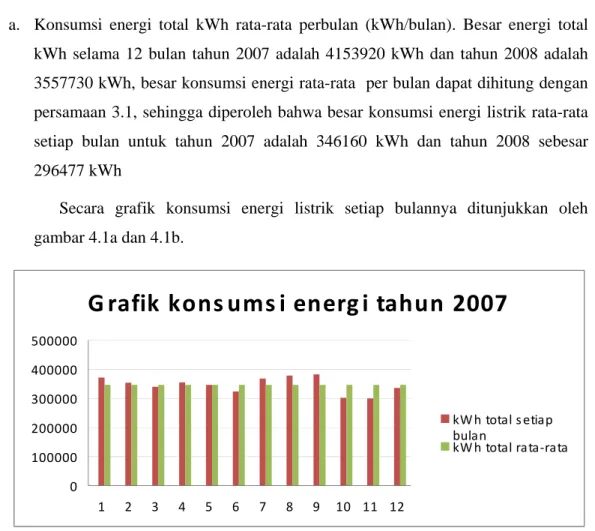

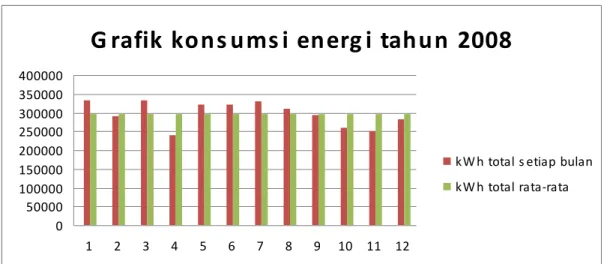

a. Konsumsi energi total kWh rata-rata perbulan (kWh/bulan). Besar energi total kWh selama 12 bulan tahun 2007 adalah 4153920 kWh dan tahun 2008 adalah 3557730 kWh, besar konsumsi energi rata-rata per bulan dapat dihitung dengan persamaan 3.1, sehingga diperoleh bahwa besar konsumsi energi listrik rata-rata setiap bulan untuk tahun 2007 adalah 346160 kWh dan tahun 2008 sebesar 296477 kWh

Secara grafik konsumsi energi listrik setiap bulannya ditunjukkan oleh gambar 4.1a dan 4.1b.

G rafik

kons ums i

energ i

tahun

2007

0 100000 200000 300000 400000 500000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kW h total s etiap bulan

kW h total rata‐rata

G rafik

kons ums i

energ i

tahun

2008

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12kW h total s etiap bulan kW h total rata‐rata

Grafik 4.1b. Grafik konsumsi energi total kWh tahun 2008

Dari grafik 4.1a dan 4.1b terlihat bahwa konsumsi energi setiap bulannya tidak jauh berbeda baik di tahun 2007 maupun 2008, namun di tahun 2008 konsumsi energi listriknya cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2007.

b. Konsumsi energi total kWh per tahun (kWh/tahun). Dari lampiran A dan lampiran B dapat dilihat konsumsi energi total kWh per tahun sama dengan konsumsi energi total kWh setiap bulan. Besar energi listrik total tahun 2007 adalah 4153920 kWh dan tahun 2008 sebesar 3557730 kWh.

4.3.1.3. INTENSITAS KONSUMSI ENERGI (IKE)

Hasil perhitungan energi diatas, dapat dihitung besarnya Intensitas Konsumsi Energi sebagai berikut:

a. IKE total kWh per bulan (kWh/m2.bulan). Dari hasil perhitungan 4.2.1.2. diperoleh bahwa konsumsi energi rata-rata (Ke.rata) tahun 2007 adalah 346160 kWh dan tahun 2008 sebesar 296477 kWh dan luas gedung Bank Bukopin 12199,86 m2. Dengan menggunakan persamaan 2.2 diperoleh besar Intensitas Konsumsi Energi (IKE) rata-rata tahun 2007 adalah 28,4 kWh/m2 dan tahun 2008 sebesar 24,3 kWh/m2.

b. IKE total kWh per tahun (kWh/m2.tahun). Perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) per tahun sama saja dengan penentuan IKE per bulan, dengan menggunakan persamaan 2.2 dan besar KeT tahun 2007 sama dengan 4153920 kWh/tahun dan tahun 2008 sama dengan 3028020 kWh/tahun, sehingga dapat dihitung:

2 ) 2007 ( 340,49 / 68 , 12199 4153920 m kWh IKE = =

dan 2 ) 2008 ( 291,6 / 68 , 12199 3557730 m kWh IKE = =

Dari perhitungan di atas di peroleh bahwa IKE tahun 2007 lebih besar dari tahun 2008, hal ini dikarenakan pada tahun 2008 terjadi perombakan dan pergantian terhadap instalasi listrik sehingga rugi-rugi yang terjadi cenderung turun. Salah satu rugi-rugi yang di maksud adalah panas karena umur kabel dan lampu.

Namun tetap saja bahwa IKE masih lebih besar dari IKE standarnya yaitu 240 kWh/m2 untuk perkantoran, sedangkan IKE Bank Bukopin tahun 2008 adalah 291,6 kWh/m2, sehingga perlu dilakukan audit rinci untuk mengetahui penggunaan peralatan mana yang boros.

4.4. PEMBAHASAN IDENTIFIKASI PELUANG PENGHEMATAN ENERGI Berdasarkan perhitungan pada point 4.2.1.4, nilai IKE Bank Bukopin lebih besar dari nilai IKE standar, sehingga perlu dilakukan audit rinci. Hal ini dapat ditulis sebagai berikut:

IKE bank bukopin > IKE standar

Dan untuk melakukan audit rinci, maka langka-langkah yang harus dilakukan salah satunya adalah mengetahui profil penggunaan energi setiap peralatan yang ada di gedung. Konsumsi energi listrik di Bank Bukopin adalah pendingin (chiller, AHU,dan pompa sirkulasi), penerangan, motor pompa, lift, komputer, dan lain-lainnya.

4.4.1. PERHITUNGAN PROFIL PENGGUNAAN ENERGI

a. Perhitungan konsumsi energi listrik pada penerangan. Dari lampiran H maka dapat dihitung konsumsi energi total kWh penerangan per tahun. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pihak gedung yang berupa jumlah lampu dan besar daya setiap lampu,

maka besar konsumsi penerangan per tahun dapat dihitung dengan asumsi rugi-rugi ballast diabaikan. Dengan menggunakan persamaan 3.2 dan 3.3, maka besar konsumsi penerangan Bank Bukopin adalah:

p pn e pn e B W K . = . × tahun kWh Ke.pn =158,725×3696=586647,6 / % 100 . . . = × b e pr e pn pe K K P % 5 , 16 % 100 3557730 6 , 586647 .pn = × = pe P

b. Perhitungan konsumsi energi listrik pada HVAC. Dari lampiran F dan lampiran G dapat dihitung konsumsi energi total kWh HVAC per tahun. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pihak gedung yang berupa hasil pemantauan selama satu hari, maka besar konsumsi HVAC per tahun dapat dihitung dengan asumsi bahwa besar beban yang dipakai rata-rata sama. Pengasumsian ini diambil karena tidak adanya kWh meter di setiap panel AHU, pompa, dan chiller tidak ada. Dengan menggunakan persamaan 3.4 dan 3.5, maka besar konsumsi energi yang digunakan untuk HVAC adalah

p HVAC e HVAC e B W K . = . × 3168 ) 46 , 45 95 , 80 2 , 359 ( .HVAC = + + × e K tahun kWh Ke.HVAC =1538412,48 / % 100 . . . = × b e pr e HVAC pe K K P % 24 , 43 % 100 3557730 48 , 1538412 .HVAC = × = pe P

c. Perhitungan konsumsi energi listrik pada UPS

Dari lampiran K dapat dihitung konsumsi energi total kWh UPS per tahun. Berdasarkan data-data yang saya peroleh dari pihak gedung rata-rata besar beban untuk UPS setiap harinya sama karena beban UPS ini hanya berupa sever dan komputer, dengan menggunakan persamaan 3.6 dan 3.7, maka besar konsumsi UPS per tahun sebesar:

) (

)

( . 1 . 2

.UPS eUPS p eUPS p

e B W B W K = × + × ) 12 8 24 63 , 7 ( ) 12 22 24 8 , 53 ( ) 365 24 18 , 29 ( .UPS = × × + × × × + × × × e K

tahun kWh K K UPS e UPS e / 12 , 614073 52 , 17579 8 , 240876 8 , 255616 . . = + + = % 100 . . . = × b e pr e UPS pe K K P % 26 , 17 % 100 3557730 12 , 614073 .UPS = × = pe P

d. Perhitungan konsumsi energi listrik pada lift. Dari lampiran I dapat dihitung konsumsi energi total kWh per tahun. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pihak gedung rata-rata besar beban untuk Lift setiap harinya sama karena beban dari lift sebagian besar adalah karyawan Bank Bukopin, sedangkan untuk kegiatan perbankan dilakukan di lantai graund sehingga tidak menggunakan lift. Dengan menggunakan persamaan 3.8 dan 3.9, maka besar konsumsi penerangan per tahun dapat dihitung dengan persamaan:

p Lift e Lift e B W K . = . × kWh K bulan hari kWh K Lift e Lift e 8448 12 22 32 . . = × × = % 100 . . . = × b e pr e Lift pe K K P % 23 , 0 % 100 3557730 8448 .Lift = × = pe P

e. Perhitungan konsumsi energi listrik pada pompa. Dari lampiran J dapat dihitung konsumsi energi total kWh per tahun. Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari pihak gedung yang berupa data spesifik dari motor pompa dan total waktu rata-rata pompa beroperasi dalam sehari. Dengan menggunakan persamaan 3.10 dan 3.11, maka besar konsumsi pompa per tahun dapat dihitung dengan persamaan:

) (

)

( . .

.pompa epompadeepwell p ehidran p

e B W B W K = × + × tahun kWh K kWh tahun kWh K bulan hari kWh bulan hari kWh K pompa e pompa e pompa e / 17685 11880 / 5808 ) 12 22 45 ( ) 12 22 22 ( . . . = + = × × + × × =

% 100 . . . = × b e pr e pompat pe K K P % 49 , 0 % 100 3557730 17685 .pompa = × = pe P

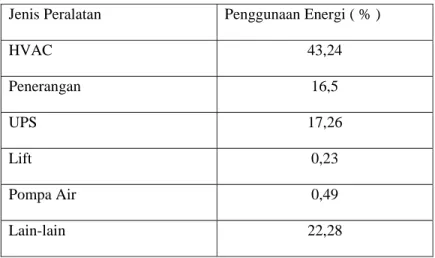

Dari perhitungan profil penggunaan energi listrik, maka Bank Bukopin pemakaian energinya adalah

Tabel 4.1. Profil penggunaan energi di Bank Bukopin Jenis Peralatan Penggunaan Energi ( % )

HVAC 43,24 Penerangan 16,5 UPS 17,26 Lift 0,23 Pompa Air 0,49 Lain-lain 22,28

4.4.2. PELUANG PENGHEMATAN ENERGI

Dari perhitungan profil penggunaan energi listrik di atas bahwa jelas penggunaan energi listrik terbesar adalah pada sistem HVAC, UPS, penerangan, pompa, lift, dan beban-beban lainnya.

a. Peluang penghematan pada UPS. UPS di Bank Bukopin mensuplai beban komputer dan server, dan itu merupakan perangkat yang selalu digunakan saat karyawan bekerja. Waktu kerja karyawan adalah dari jam 8.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan istirahat dari jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Dengan adanya waktu istirahat inilah waktu peluang untuk mengurangi pemakaian beban UPS dengan cara mematikan unit komputer saat keluar ruangan untuk istirahat. Beban UPS yang dapat di kurangi adalah UPS II karena UPS I merupakan UPS yang mensuplai server sehingga tidak

mungkin akan adanya pengurangan. Jadi dengan adanya waktu istirahat selama 1 jam, maka besar energi listrik yang dapat di di kurangi sebesar:

Keups = Bes.ups x Wp = 84 x (1 x 22 x 12) = 22176 kWh/tahun

= 22176 kWh x Rp.452,- = Rp.10.023.552,-

Nilai Be sebesar 84 kW diperoleh dari Bebeban maksimum – Berata-rata sabtu & minggu.

b. Peluang penghematan pada penerangan. Bank Bukopin terdiri dari 12 lantai dimana tinggi setiap lantai adalah 2,5 meter. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Bank Bukopin ini tingkat intensitas pencahayaannya ini cukup besar, hal ini penulis rasakan dan membandingkan dengan kantor-kantor lain terutama di perkantoran pemerintahan. Dengan melakukan analisa percobaan untuk satu lantai dalam waktu satu minggu dengan cara melakukan pengurangan lampu TL (RM 4 x 16 Watt) sebanyak 2 buah. Analisa ini dilakukan untuk pembuktian tentang tingkat pencahayaan Bank Bukopin yang cukup tinggi. Dan percobaan ini berhasil karena tidak ada keluhan dari karyawan. Berdasarkan tabel 4.7. bahwa RM 4 x 36W dikurangi setengah, maka besar penghematannya adalah:

Kepenerangan = Bes penerangan x Wp

= 1576 x 36 Watt x 14 jam x 22 hari x 12 bulan = 209696 kWh

= 209696 kWh x Rp.452,- = Rp. 94.782.592,-

Selain dengan cara pengurangan jumlah lampu, peluang penghematan energi listrik untuk penerangan di Bank Bukopin dengan cara penggantian Ballast karena lampu-lampu di Bank Bukopin menggunakan Ballast standard. Dan penulis menyarankan untuk mengganti ballast standard menjadi ballast elektronik, karena ballast elektronik memiliki kelebihan yaitu:

• Konsumsi arus sangat kecil (0,15 - 0,2 Amp/40W) dan penghematan hampir 3 kali dibanding dengan ballast konvensional.

• Lampu tidak berkedip, ini dikarenakan ballast elektronik beroperasi pada frekuensi tinggi yang konstan sehingga tidak memberikan kesempatan pada lampu neon untuk padam selama satu gelombang putaran. Lampu neon yang beroperasi pada 50/60 Hz akan padam dua kali setiap gelombang putaran,

yaitu pada saat gelombang sinus mencapai titik nol. Hal inilah yang menyebabkan lampu neon terlihat berkedip, dengan ballast elektronik hal ini dapat diantisipasi.

• Tidak perlu stater, dengan beroperasi pada frekuensi tinggi yang langsung membuat kedua filamen elektroda berpijar maka alat starter tidak diperlukan lagi.

• Tidak ada suara dengungan karena ballast elektronik bekerja dengan frekuensi diatas kemampuan penangkapan telinga manusia sehingga suara dengungan tidak akan terdengar lagi. Lain halnya dengan ballast konvensional, dimana sering terdengar suara dengungan akibat pancaran laminasi dan coil yang merangsang vibrasi dari body ballast/plat besi sehingga timbul suara dengungan.

• Usia lampu lebih panjang karena ballast elektronik menggunakan sistem Rapid Start, penyalaan lampu yang lembut dan terkontrol. Hal ini akan memperpanjang usia lampu dibanding ballast konvensional.

• Power Faktor yang tinggi karena ballast elektronik menggunakan rangkaian komponen elektronik yang padat, ringan dan terkontrol. Power faktor bisa mencapai 0,93 - 0,99 (melebihi batas standar PLN). Hal ini yang membuat efisiensi tinggi dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan pada lampiran 5 bahwa lampu TL 36 W berjumlah 3937 buah, jika lampu TL ini menggunakan ballast elektronik, maka penghematan yang terjadi sebesar:

I = (3937 x 36 Watt) : (220 Volt x 0.09) = 57,99 Ampere P = 57,99 Ampere x 220 Volt = 12757,8 Watt

Sehingga penghematan listrik per tahun untuk LWBP adalah 12 jam x 22 hari x 12 bulan x 12757,8 Watt = 40416,7 kWh 40416,7 kWh x Rp 452 = Rp. 18.268.348,-/tahun

sedangkan penghematan untuk WBP nya adalah 2 jam x 22 hari x 12 bulan x 12757,8 Watt = 6736 kWh

6736 kWh x Rp 904,- = Rp. 6.089.344,-/tahun

Tabel 4.2. Perbedaan ballast standard dengan ballast elektronik dari sisi umur dan harga Uraian Ballast Standard Ballast Elektronik

Umur Kurang lebih 5000 jam 20.000 jam Harga Rp. 32.000,- Rp.40.000

Dari tabel di atas bahwa penggantian ballast lebih cepat ballast standar yakni 4 kali dibandingkan ballast elektronik.

c. Peluang penghematan pada HVAC. Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Chiller ON pukul 6.00 WIB padahal jam kerja karyawan adalah jam 8.00 WIB, hal ini dilakukan dengan alasan mengejar beban pendinginan. Dengan selisih 2 jam inilah merupakan peluang penghematan konsumsi energi listrik. Proses menyalakan sistem HVAC dapat dilakukan jam 7.00 WIB sehingga menghemat 1 jam sebesar :

Kechiller = Bes chillerx Wp

= ( Bechiller 1 + Bechiller 2 ) x 22 hari x 12 bulan

= (117,9 + 197,18 ) x 264 = 83181,12 kWh/tahun = 83181,12 kWh x Rp. 452,- = Rp. 37.597.866,-

d. Peluang penghematan pada pompa. Analisa pada pompa dilakukan melalui suatu pengamatan, meliputi:

• Ada tidaknya kebocoran air pada pipa, kran atau tangki air

• Sistem operasi pompa

Dari pengamatan yang penulis lakukan diperoleh hasil adanya kebocoran air pada pipa, kran ataupun wastafel sehingga dapat menambah pengeluaran debit air dan mempengaruhi kinerja dari pompa serta pemakaian energi listriknya. Jadi diharapkan kebocoran air pada pipa, kran ataupun wastafel dapat segera diatasi dalam upaya penghematan energi listrik dari pompa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULANSetelah melakukan pengambilan data, menganalisa dan membuat rekomendasi, maka dapat disimpulkan bahwa penulis berhasil mengidentifikasi adanya peluang penghematan energi di Bank Bukopin. Peluang penghematan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ajukan. Peluang penghematan tersebut terdapat pada beberapa sistem, yaitu :

a. Berdasarkan pada analisa di bab 4, penggunaan energi listrik terbesar sampai terkecil adalah :

• Sistem HVAC = 43,24 %

• Lain-lain = 22,28 %

• UPS (komputer dan server) = 17,26 %

• Penerangan = 16,5 %

• Pompa air = 0,49 %

• Lift = 0,23 %

b. Pada sistem HVAC metode penghematan yang paling murah adalah dengan melakukan perubahan jadwal pengoperasian dan perubahan cara perawatan AHU karena berdasarkan pada informasi dari pihak gedung bahwa pin koil AHU dari pertama ada, dan sampai sekarang belum pernah di cuci dan perawatannya hanya membersihkan filter. Besar peluang penghematan dengan perubahan jadwal sebesar 83181,12 kWh/tahun.

c. Pada sistem UPS metode penghematan yang paling rendah adalah mematikan sistem komputer di saat jam istirahat dan peluang penghematannya sebesar 22176 kWh/tahun.

d. Sedangkan untuk penerangan, penghematan dapat dilakukan dengan penggantian ballast lampu, sehingga bisa mengurangi rugi-rugi yang disebabkan oleh ballast. Dan juga pengurangan jumlah lampu karena Bank Bukopin memiliki tingkat

pencahayaan yang tinggi. Besar peluang penghematan dengan pengurangan jumlah lampu adalah 209696 kWh/tahun.

e. Untuk penggunaan energi listrik yang di gunakan oleh lift dan pompa cukup kecil yakni kurang dari 1 %, sehingga tidak perlu dilakukan pengauditan terhadap lift dan pompa karena tidak berpengaruh besar.

f. Kapasitas daya Bank Bukopin adalah 1385 kVA, sedangkan beban penggunaan energi listrik pada beban puncak adalah kurang lebih 900 kVA. Dengan kondisi seperti ini Bank Bukopin tidak dapat melakukan pengurangan kapasitas daya.

5.2. SARAN

a. Setelah penulis melakukan penelitian, sebaiknya Bank Bukopin melakukan perubahan pengoperasian sistem dengan menggunakan BAS ( Building Automation System ). Mengingat Bank Bukopin merupakan gedung berlantai 12 sehingga dengan adanya BAS tugas-tugas pemantauan, pencatatan, dan penyetelan perlengkapan bangunan dapat dilakukan oleh BAS dan tugas-tugas yang dilakukan oleh teknisi jadi lebih cepat seperti pengoperasian AHU, chiller, penerangan, dan lift jadi lebih cepat dan tidak menyita waktu banyak. Selain itu juga kemungkinan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperkecil.

b. Penelitian yang didasarkan pada audit energi ini masih sangat sederhana karena keterbatasan akses dan autorisasi dalam pengambilan data, diharapkan dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian lain yang biasa dilakukan oleh Tim Audit. c. Perlu diperhatikan dalam pengadaan suatu barang seperti sebagian Chiller baru

yang ada di Bank Bukopin, dimana chiller tersebut buatan china. Kalau dilihat dari nilai investasinya cukup rendah di bandingkan dengan chiller-chiller buatan eropa, tapi kekurangannya adalah arus nominalnya yang cukup besar dibandingkan dengan chiller eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Frik, H dan Darmawan, AMS, “Ilmu Fisika Bangunan”, penerbit kanisius Rahayu, Minto, ”Tata Tulis Laporan”, PNJ, Jakarta, 1999

Tangoro, D, “Utilitas Gedung”, penerbit Universitas Indonesia,2006

Teknik Energi PEDC Bandung, “Teknik Instrumentasi Kontrol Proses (Jilid 2)”, Bandung, 1989

SNI 03-6196, “Prosedur Audit Energi Pada Bangunan Gedung”, 2000 ..., www.bpkp.go.id/unit/hukum/inpres/2005

Lampiran C

Grafik 4.2a. Grafik konsumsi energi listrik tahun 2007 Grafik konsumsi energi listrik tahun 2007

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 JANU AR I FEB RU ARI MAR ET AP RIL ME I JUN I JULI AGUS TUS SEP TE MB ER OK TOB ER NOV EM BER DE SE MB ER Bulan D aya ( k W h ) LWBP WBP

Grafik 4.2b. Grafik konsumsi energi listrik tahun 2008

Grafik konsumsi energi listrik tahun 2008

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 JANUA RI FEBRUA RI MA RE T AP RIL MEI JUN I JUL I AGU STU S SE PTE MB ER OK TO BER NO VEM BER DESE MBE R Bulan D aya ( k W h ) LWBP WBP

Lampiran D

Tabel 4.5a Pengukuran daya harian LVMDP I dan 2 untuk hari senin

Waktu

LVMDP I LVMDP 2

Cos Daya Daya Cos Daya Daya

KW KVA KW KVA 6:00 0.97 250 257.73 0.94 350 372.34 5:00 0.98 120 122.45 1 40 40 4:00 0.98 120 122.45 1 40 40 3:00 0.98 120 122.45 1 40 40 2:00 0.98 120 122.45 1 40 40 1:00 0.98 120 122.45 1 40 40 00:00 0.98 120 122.45 1 40 40 23:00 0.98 130 132.65 0.99 40 40.40 22:00 0.9 140 155.56 0.98 50 51.02 21:00 0.96 190 197.92 0.95 170 178.95 20:00 0.96 200 208.33 0.95 150 157.89 19:00 0.96 280 291.67 0.95 150 157.89 18:00 0.97 280 288.66 0.95 280 294.74 17:00 0.96 300 312.50 0.95 240 252.63 16:00 0.96 300 312.50 0.94 500 531.91 15:00 0.96 350 364.58 0.95 500 526.32 14:00 0.97 350 360.82 0.95 500 526.32 13:00 0.95 350 368.42 0.95 500 526.32 12:00 0.96 350 364.58 0.94 430 457.45 11:00 0.95 350 368.42 0.95 410 431.58 10:00 0.96 350 364.58 0.96 420 437.50 9:00 0.95 350 368.42 0.95 480 505.26 8:00 0.96 300 312.50 0.95 480 505.26 7:00 0.97 40 41.24 0.95 480 505.26

Tabel 4.5b. Pengukuran daya harian LVMDP I dan 2 untuk hari selasa

Waktu

LVMDP I LVMDP 2

Cos Daya Daya Cos Daya Daya

KW KVA KW KVA 6:00 0.94 250 265.96 0.94 350 372.34 5:00 0.93 140 150.54 1 30 30 4:00 0.93 140 150.54 1 30 30 3:00 0.93 140 150.54 1 30 30 2:00 0.94 140 148.94 1 30 30 1:00 0.94 140 148.94 1 30 30 00:00 0.94 140 148.94 1 50 50 23:00 0.98 150 153.06 0.99 50 50.51 22:00 0.98 150 153.06 0.98 50 51.02 21:00 0.96 170 177.08 0.95 60 63.16 20:00 0.96 240 250.00 0.95 200 210.53 19:00 0.96 250 260.42 0.95 200 210.53 18:00 0.94 240 255.32 0.95 300 315.79 17:00 0.95 300 315.79 0.95 370 389.47 16:00 0.96 350 364.58 0.94 510 542.55 15:00 0.95 350 368.42 0.95 500 526.32 14:00 0.95 350 368.42 0.95 500 526.32 13:00 0.95 350 368.42 0.95 500 526.32 12:00 0.96 350 364.58 0.94 500 531.91 11:00 0.95 350 368.42 0.95 499 525.26 10:00 0.97 350 360.82 0.96 499 519.79 9:00 0.96 350 364.58 0.95 500 526.32 8:00 0.95 350 368.42 0.95 500 526.32 7:00 0.97 270 278.35 0.95 460 484.21

Tabel 4.5c. Pengukuran daya harian LVMDP I dan 2 untuk hari rabu

Waktu

LVMDP I LVMDP 2

Cos Daya Daya Cos Daya Daya

KW KVA KW KVA 6:00 0.93 230 247.31 0.95 350 368.42 5:00 0.93 130 139.78 1 40 40 4:00 0.93 130 139.78 1 40 40 3:00 0.95 130 136.84 1 40 40 2:00 0.95 130 136.84 1 40 40 1:00 0.95 120 126.32 0.99 40 40.4 00:00 0.93 120 129.03 1 40 40 23:00 0.97 150 154.64 0.99 50 50.51 22:00 0.93 160 172.04 0.96 50 52.08 21:00 0.97 160 164.95 0.95 50 52.63 20:00 0.94 240 255.32 0.95 240 252.63 19:00 0.96 260 270.83 0.95 320 336.84 18:00 0.96 300 312.50 0.96 350 364.58 17:00 0.96 330 343.75 0.94 380 404.26 16:00 0.95 330 347.37 0.96 400 416.67 15:00 0.95 350 368.42 0.95 480 505.26 14:00 0.96 350 364.58 0.95 480 505.26 13:00 0.96 350 364.58 0.95 480 505.26 12:00 0.96 350 364.58 0.93 260 279.57 11:00 0.96 350 364.58 0.95 480 505.26 10:00 0.94 340 361.70 0.96 450 468.75 9:00 0.94 340 361.70 0.94 450 478.72 8:00 0.97 310 319.59 0.95 450 473.68 7:00 0.96 270 281.25 0.94 450 478.72

Tabel 4.5d. Pengukuran daya harian LVMDP I dan 2 untuk hari kamis

Waktu

LVMDP I LVMDP 2

Cos Daya Daya Cos Daya Daya

KW KVA KW KVA 6:00 0.95 250 263.16 0.95 350 368.42 5:00 0.93 150 161.29 0.98 50 51.02 4:00 0.93 140 150.54 0.99 50 50.51 3:00 0.94 110 117.02 0.99 50 50.51 2:00 0.94 110 117.02 0.99 50 50.51 1:00 0.94 110 117.02 0.99 50 50.51 00:00 0.95 140 147.37 0.99 50 50.51 23:00 0.98 145 147.96 1 50 50.00 22:00 0.96 150 156.25 0.98 50 51.02 21:00 0.96 180 187.50 0.94 130 138.30 20:00 0.94 200 212.77 0.95 130 136.84 19:00 0.97 250 257.73 0.95 150 157.89 18:00 0.96 280 291.67 0.95 280 294.74 17:00 0.95 340 357.89 0.95 450 473.68 16:00 0.96 350 364.58 0.95 450 473.68 15:00 0.96 350 364.58 0.94 460 489.36 14:00 0.96 340 354.17 0.94 475 505.32 13:00 0.96 320 333.33 0.94 500 531.91 12:00 0.97 350 360.82 0.94 500 531.91 11:00 0.97 350 360.82 0.95 500 526.32 10:00 0.97 350 360.82 0.95 510 536.84 9:00 0.95 340 357.89 0.95 500 526.32 8:00 0.95 350 368.42 0.95 500 526.32 7:00 0.95 300 315.79 0.95 500 526.32