PERSEBARAN SPASIAL RETAIL KOTA:

Analisis Struktur, Kompetisi dan Dinamika Lokasi Pasardi Kota Palembang

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat S-2

Program Studi Geografi

diajukan oleh G i y a n t o 12/336377/PGE/00949

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA 2015

PERSEBARAN SPASIAL RETAIL KOTA:

Analisis Struktur, Kompetisi dan Dinamika Lokasi Pasardi Kota Palembang Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur keruangan urban retail, pola kompetisi lokasional, pola spasial hirarki orde barang dan juga menganalisis dinamika lokasional kompetitif pasar retail terhadap sebaran spasial retail di Kota Palembang. Metode yang digunakan ialah melalui prosedur induktif-deduktif. Secara induktif, data perkembangan retail selama seratus tahun disusun sedemikian rupa sehingga dapat dideskripsikan kemudian ditarik generalisasinya. Secara deduktif, teori-teori yang sudah diformulasikan menjadi sebuah hipotesis, setelah proses pembuktiannya selesai, kemudian dicari implikasi logisnya sehingga menjadi proposisi baru melalui serangkaian elaborasi teoritis. Unit analisis terdiri dari 60 data titik retail skala besar, yakni 36 retail tipe pasar, 8 retail tipe supermarket dan 16 retail tipe Mall. Untuk tujuan analisis struktur retail, teknik yang dipakai ialah analisis geostatistik, khususnya analisis trend dan analisis semivariogram. Hasil analisis trend dan semivariogram menunjukan bahwa terjadi proses dekonsentrasi spasial retail, dengan arah dominan perkembangan ke arah utara. Tujuan penelitian kedua, ketiga dan keempat memakai teknik analisis Getis-ord Gi* (Mapping Clusters) untuk mengetahui pola sebaran apakah bernilai hot-spot atau cold-spot. Analisis kompetisi lokasional antar retail menunjukan bahwa retail tipe supermarket merupakan Retail yang paling kompetitif dibanding retail tipe Mall dan tipe Pasar. Retail tipe supermarket menunjukan nilai hot-spot sedang retail tipe pasar menunjukan nilai cold-spot. Selanjutnya, hasil analisis dari aspek orde-barang menunjukan bahwa barang-barang higher-order lebih berkecenderungan mengelompok (cluster) daripada barang-barang lower-order yang lebih cenderung menyebar (disperse). Dari sisi analisis dinamika menunjukan bahwa era-pasca reformasi merupakan periode yang paling kompetitif dalam bisnis retail. Kompetitif dari sisi spasial maupun temporal. Secara spasial, retail baru berkecenderungan memilih lokasi mengelompok di pinggiran kota. Proses dekonsentrasi spasial retail tersebut membuktikan bahwa para pengusaha retail mencari lokasi potensial dan menilai lokasi dan aksesbilitasnya menurut nilai prospektifnya. Hal tersebut berkesuaian dengan analisis nilai dari Austrian Economic sehingga penelitian tentang proses pasar yang banyak dikembangkan Austrian School of Economic perlu mendapat perhatian khusus serta perlu untuk dielaborasikan dengan teori spasial yang lain. Dari sisi aspek orde-barang, elemen jarak-subjektif terkait langsung dengan konsep range. Semakin tinggi orde barang, semakin tinggi jangkauan rentang-nya. Kata Kunci: dekonsentrasi retail, lokasi pasar, orde-barang, Austrian Economic

SPATIAL DISTRIBUTION OF URBAN RETAIL:

Analysis on Structures, Competition and Dynamics of Market Location In Palembang

Abstract

The purpose of this study is to analyse the structure of urban retail, patterns of locational competition, patterns of spatial and hierarchical’s goods-order, and dynamics of locational market competition relative to the spatial retail-distribution in the city of Palembang. The method involves inductive-deductive procedures. Inductively, data of retail development over the last hundred years are collected and arranged to enable description and generalization. Deductively, relevant theories are tabulated and formulated into hypotheses to be proven, their logical implications withdrawn into new propositions through a series of theoretical elaboration. Overall, the study analyses 60 large-scale retail points, namely: 36 points of market-type retailing, 8 of supermarket-type and 16 of mall-type. Insights into the retail structure are obtained through a geostatistical analysis with a particular emphasis on trend and semivariogram. The trend and semivariogram analysis shows that the process of spatial retail deconcentration takes place predominantly in the north part of the city. To accomplish the second, third and fourth research objectives, the analysis uses the Getis-ord Gi* (mapping clusters) technique, i.e. to determine whether any distribution pattern can be evaluated as a hot spot or cold spot. The locational competition analysis among retail aspects shows that supermarket-type retailing has been the most competitive one compared to that of the market and mall types. Supermarket-type retailing shows the hot-spot value whereas market-type retailing shows the opposite. Analysis of the dynamics shows that post-reform era has been the most competitive in the retail business, both from spatial and temporal viewpoints. Spatially, new retail businesses tend to cluster in the city outskirts. Such de-concentration process of spatial retailing proves that retailers tend to choose potential locations by basing it on prospective accessibility. This finding resonates well with the result of analysis using Austrian economic theories, which may suggest that studies by Austrian economists on the market process deserve special attention and may be juxtaposed with other spatial theories. Analyzed from the goods-order perspective, the subjective-distance element is directly related to the concept of range: the higher the order of the goods, the wider the range. It also shows that while higher-order goods tend to cluster, the goods of lower-order tend to disperse.

Key-words: retail deconcentration spatial, market location, goods-order, Austrian Economic

KATA PENGANTAR

Alhamdulilllahirobbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala penulis ucapkan atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kami ucapkan kepada Rasullulllah Salllahu ‘Alaihi Wasallam pimpinan, teladan dan panutan yang selalu dinanti syafaatnya di akhir zaman nanti.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari proses yang panjang, melibatkan banyak pihak serta kadangkala disertai keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Kepada Dr. Sri Rum Giyarsih, M.Si selaku pembimbing utama yang selalu sabar mengingatkan serta memberi semangat penulis agar tetap optimis dan secepatnya menyelesiakan tesis ini. Kepada Dr. Andri Kurniawan, M.Si yang telah banyak memberi arahan tentang teknik-teknik analisa spasial yang sebelumnya merupakan hal yang baru bagi penulis. Kepada Dr. Rini Rachmawati, M.T dan Dr. Sudrajat, M.P. yang telah memberi masukan demi perbaikan baik dari sisi konsep, referensi dan juga sistematika penulisan. Kepada Sukasah Syahdan memberi dorongan intelektual, moral serta kepercayaan diri agar penulis tetap menekuni bidang profesi akademik. Tidak terasa hampir delapan tahun berlalu telah mengenalkan penulis pada liku-liku persoalan dalam teori ekonomi. Kepada dik Suswanti yang ikut repot ketika penulis mencari referensi dan sumber data serta teman-teman fastrack (Arini, Yuke, Pandin dan Mas Agung Jauhari) yang telah memberi masukan konstruktif semenjak penyusunan proposal. Tidak lupa kepada teman-teman diskusi di Semarang, di Palembang dan di Yogyakarta yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses pengembangan intelektual melalui diskusi-diskusi sengit yang seringkali menguras emosi dan juga pikiran. Terselesaikannya tesis ini juga tidak bisa lepas dari bantuan berbagai instansi, tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

2. Dr. Pramono Hadi, M.Sc., selaku Ketua Program Studi S2 Geografi.

3. Dr. Syarwani Ahmad, M.Pd., selaku Rektor Universitas PGRI Palembang yang telah banyak memberi dukungan, fasilitas dan sponsor selama penulis menjalani tugas belajar.

4. Pimpinan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Palembang yang telah memberi fasilitas beasiswa selama penulis menjalani Studi S2.

5. Dr. Bukman Lian, M.Si., selaku Dekan FKIP Univ. PGRI Palembang, Bapak Drs. Sukardi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Univ. PGRI Palembang, Bapak Drs. Arif Budi Pramana, M.Sc., selaku mantan Ka. Prodi Pendidikan Geografi Univ. PGRI Palembang dan Bapak Budi Utomo, M.Sc selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Univ. PGRI Palembang. Serta semua teman-teman Dosen di Program Studi Pendidikan Geografi Univ. PGRI Palembang.

6. Pimpinan serta perangkat PD Pasar Palembang Jaya yang telah memberi izin selama penulis melakukan pengambilan data, terkhusus buat Bapak Mawardi dan Mbk Fahriah yang menyambut dengan hangat saaat penulis melakukan pengambilan data.

7. Pimpinan serta perangkat BAPPEDA Kota Palembang yang telah memberi izin akses data spasial Kota Palembang, terkhusus buat Bapak Ibnu tanpa beliau analisa spasial dalam tesis ini akan sulit terwujud.

8. Pimpinan Badan Arsip Palembang dan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang juga mengizinkan pengambilan data.

9. Kepada teman-teman Program Studi S2 Geografi angkatan 2012/2013, terkhusus Mas Rodi Yunus yang telah memberi banyak pemahaman teknik-teknik analisa statistik.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Akhirnya hanya kepada Allah-lah tempat bergantung dan kepada-Nya lah semua akan kembali. Meskipun karya ini telah melibatkan banyak pihak, namun apabila terdapat kesalahan di dalamnya merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya. Semoga dengan rahmat-Nya karya ini bisa memberi manfaat. Amin.

Yogyakarta, 27 Februari 2015 Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

LEMBAR PERNYATAAN ... iii

INTISARI ... iv

ABSTRACT ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... ix DAFTAR GAMBAR ... x DAFTAR LAMPIRAN ... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Permahasalan Penelitian ... 4 1.3.Tujuan Penelitian ... 7 1.4. Manfaat Penelitian ... 8 1.5. Keaslian Penelitian ... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ... 13

2. 1.Tinjauan Pustaka ... 13

2.1.1. Perkembangan Studi tentang Urban Retail ... 13

2.1.2. Sistem Klasifikasi dalam Urban Retail ... 15

2.1.3. Teori Lokasi dalam Urban Retail ... 19

2.1.3.1.Central Place Theory sebagai Teori Pasar Inter-Urban .... 19

2.1.3.2.Konsep Rentang (range) dan Ambangbatas (threshold) dalam teori Tempat Sentral ... 20

2.1.4. Teori Lokasi Retail dalam Skala Intra-Urban ... 22

2.1.5. Beberapa Reaksi terhadap Teori Central Place ... 25

2.1.6. The Principle of Minimun differentiation ... 27

2.1.7. Bid Rent Theory ... 27

2.1.8. Pendekatan Kombinasi... 28

2.1.9. Kompetisi dan Pembentukan Struktur Spasial Komersial Kota ... 29

2.1.10.Teori Orde Barang: Marginal Utility dan Central Goods Theory . 31 2.1.11. ‘Teori’ Dinamika Sektor Tersier di Kawasan Asia Tenggara ... 35

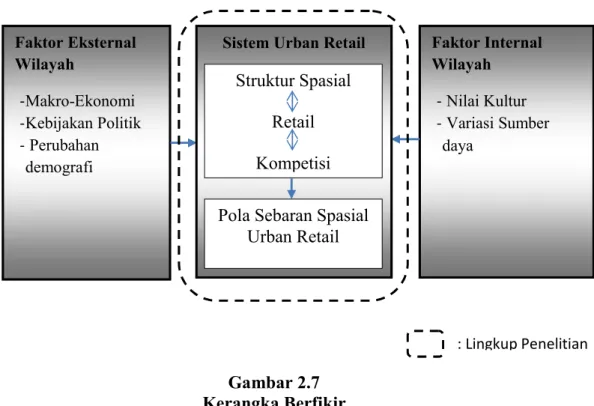

2. 2. Landasan Teori ... 39

2. 3. Kerangka Teori ... 42

2. 4. Hipotesis Penelitian... 43

BAB III METODE PENELITIAN ... 44

3.1.Metode Pemilihan Lokasi ... 44

3.2.Prosedur Penelitian ... 44

3.3.Metode Pengambilan Sampel ... 47

3.4.Variabel yang Digunakan ... 48

3.5.Metode Pengambilan, Identifikasi dan Akuisisi Data ... 51

3.6.Alat Penelitian ... 54

3.7.Teknik Analisa Data... 54

3.8.Definisi Operasional ... 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 62

4.1. Perkembangan Perdagangan Retail di Palembang ... 62

4.2. Perkembangan Struktur Spasial Kota Palembang... 65

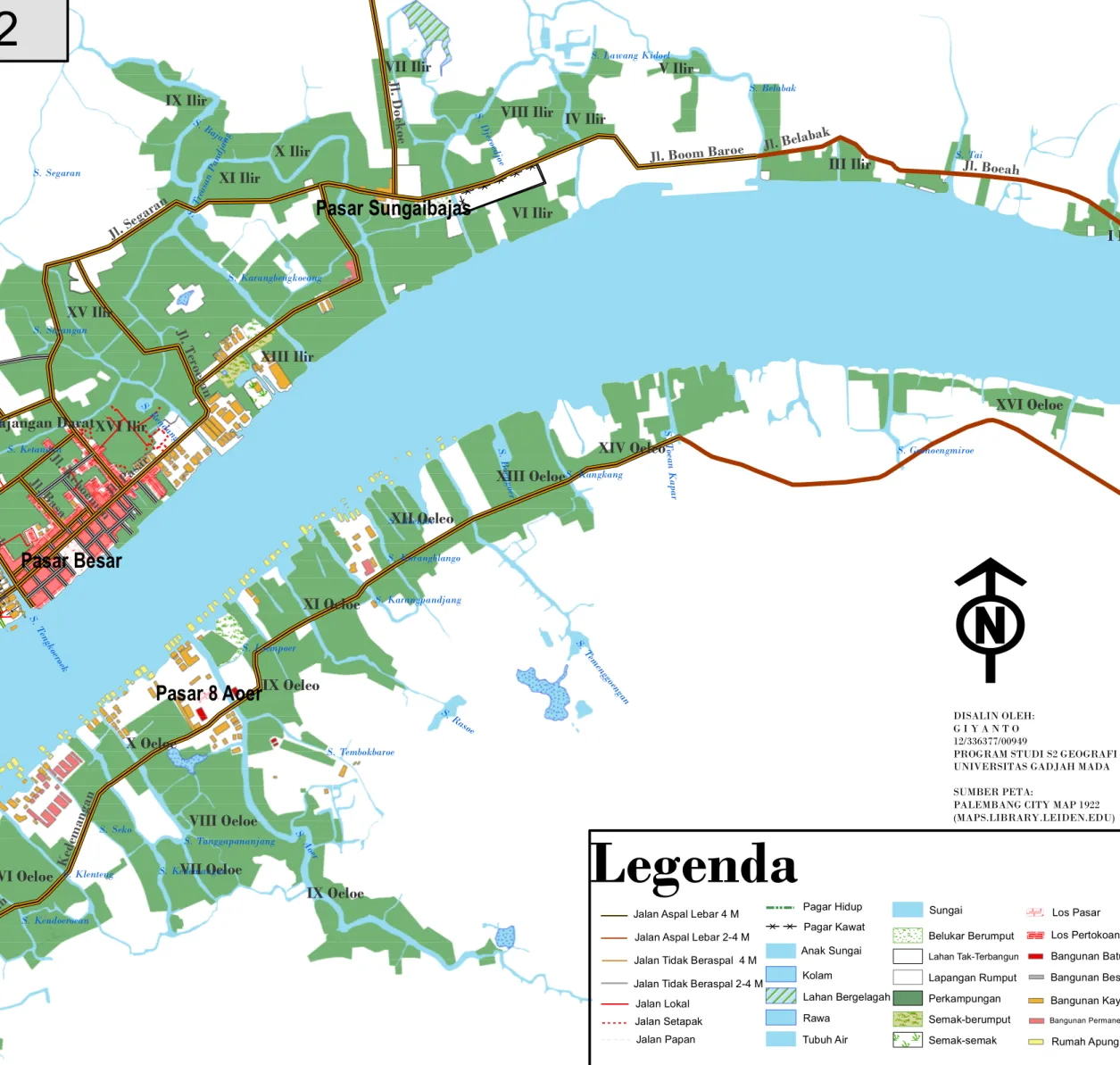

4.2.1. Struktur Kota Palembang pada Masa Kolonial ... 65

4.2.2. Struktur Kota Palembang pada Masa Kemerdekaan ... 69

4.2.3. Struktur Kota Palembang pada Masa Pasca-Reformasi ... 74

4.3. Analisis Sebaran Spasial Retail ... 75

4.3.1.Analisis Struktur Spasial Retail ... 75

4.3.2.Analisis Kompetisi ... 78

4.3.3.Analisis Hirarki-Barang ... 81

4.3.4.Analisis Dinamika... 84

4.4. Sintesis... 87

4.5. Dialog Teoritis dari Temuan ... 91

4.5.1. Kombinasi Teori Orde-Barang, Rentang serta Jarak-Subjektif ... 96

4.5.2. Dinamika Pasar di Palembang dalam Kerangka Struktur Ruang ... 99

4.5.3. Implikasi Teoritis Temuan Penelitian ... 106

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian ... 10

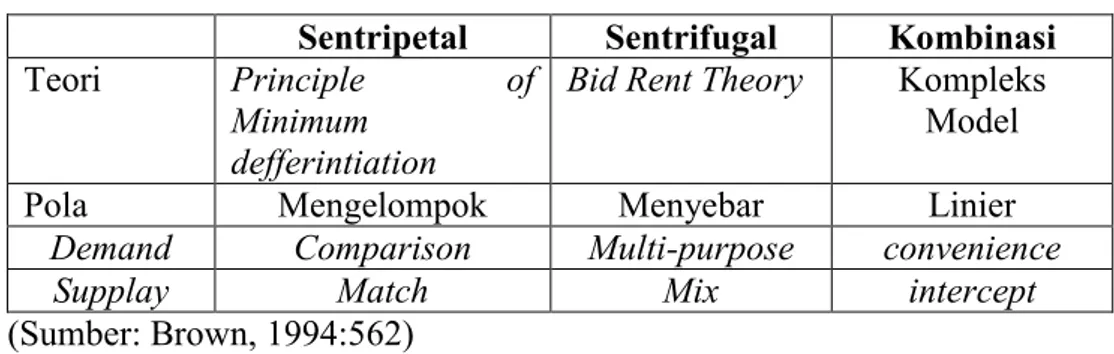

Tabel 2.1. Pendekatan Brown untuk Lokasi Retail Skala Mikro ... 28

Tabel 3.1 Variabel Struktur Spasial Retail ... 48

Tabel 3.2 Variabel Pola Kompetisi Lokasional Retail ... 49

Tabel 3.3 Variabel Pola Spasial Hirarki Barang ... 50

Tabel 3.4 Variabel Spasio-Temporal Dinamika Retail ... 51

Tabel 3.1 Metode Penelitian ... 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Klasifikasi Lokasi Retail kota menurut Berry B.J.L... 16

Gambar 2.2. Model Struktural Fasilitas Retailing dalam CBD oleh Davies 18 Gambar 2.3. Klasifikasi Karakter Fisik Retailing menurut Clifford M. Guy 19 Gambar 2.4. Konsep Inti Teori Central Place ... 21

Gambar 2.5. Skema Hubungan Strukrur Retail Kota menurut Arthur Getis 24 Gambar 2.6. Model Statis dan Dinamis Dualisme Struktur Ekonomi dari Amstrong dan McGee ... 37

Gambar 2.7. Kerangka Berfikir ... 42

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian ... 45

Gambar 3.2. Peta Administrasi dan Jaringan Jalan Kota Palembang ... 46

Gambar 3.3. Tahapan Identifikasi dan Analisis Data ... 53

Gambar 3.4. Ilustrasi Output Z-Score dan P-Value dalam Hot Spot Analysis57 Gambar 4.1. Perkembangan Sektor Retail di Kota Palembang ... 63

Gambar 4.2. Peta Kota Palembang Tahun 1922 ... 66

Gambar 4.3. Perkembangan Struktur Kota Palembang 1922-2012 ... 70

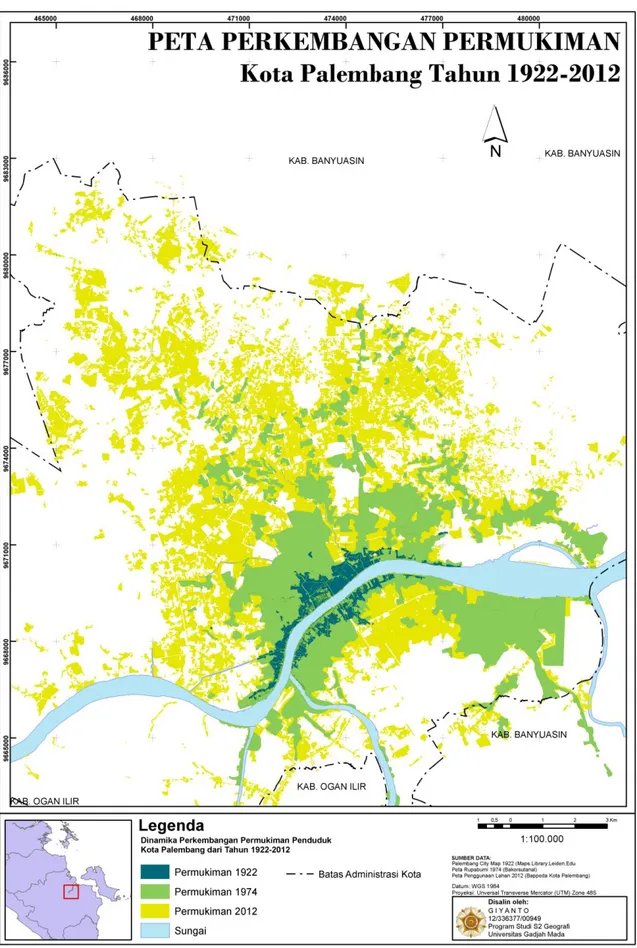

Gambar 4.4. Peta Dinamika Permukiman Kota Palembang ... 73

Gambar 4.5. Pola Kecenderungan Sebaran Retail di Palembang ... 76

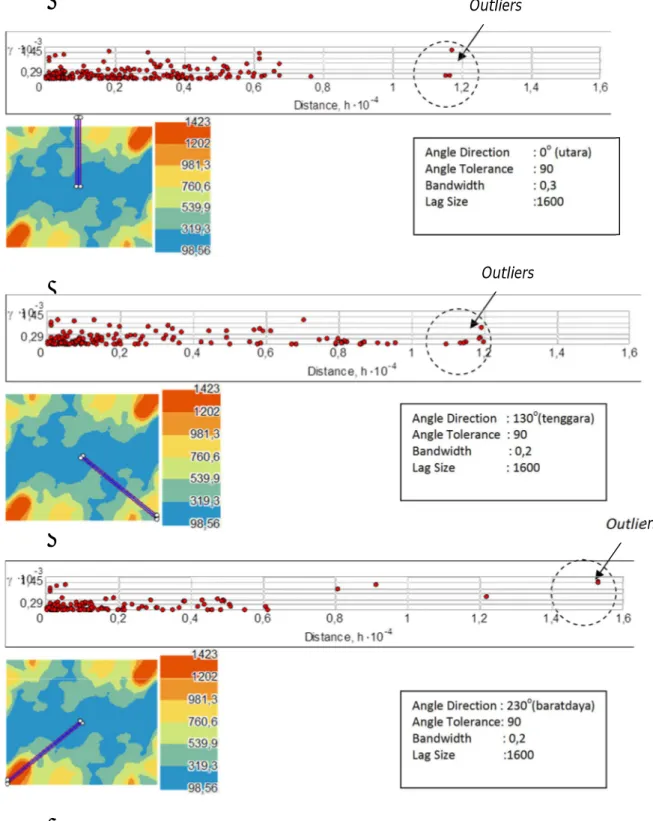

Gambar 4.6. Grafik Semivariogram Sebaran Retail ... 77

Gambar 4.7. Grafik Nilai GiZScore untuk Analisis Kompetisi... 79

Gambar 4.8. Peta Kompetisi Pasar Retail ... 80

Gambar 4.9. Grafik Nilai GiZScore untuk Analisis Hirarki Orde Barang .. 81

Gambar 4.10. Peta Hirarki Orde-Barang... 83

Gambar 4.11. Grafik Nilai GiZScore untuk Dinamika ... 84

Gambar 4.12. Peta Dinamika Sebaran Retail Kota Palembang ... 87

Gambar 4.13. Peta Interaksi Transportasi dan Kepadatan Permukiman... 90

Gambar 4.14. Hubungan Orde Barang, Frekuensi Kebutuhan, Rentang dan Pola Sebaran Spasial... 99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Hasil Perhitungan Klasifikasi Orde-Barang

Lampiran 2. Tabel Perhitungan Nilai Getis-ord Gi* untuk Orde-barang Lampiran 3. Tabel Perhitungan Nilai Getis-ord Gi* untuk Kompetisi Lampiran 4.Tabel Perhitungan Nilai Getis-ord Gi* untuk Dinamika Lokasi Lampiran 5. Foto Objek Penelitian

Lampiran 6. Foto Pasar Apung Lampiran 7. Daftar Informan Utama

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kota telah lama difungsikan sebagai pasar, selain untuk permukiman dan pemerintahan. Fungsi kota sebagai pasar memberikan corak tersendiri dalam membentuk bentanglahan kekotaan. Corak tersebut dapat diamati melalui keberadaan sekelompok penjual dan deretan toko dalam lokasi tertentu. Keanekaragaman jenis dan sebaran bermacam toko telah lama menjadi perhatian ahli Geografi Kekotaan dan juga ahli Geografi Ekonomi, tema kajian tersebut tercakup dalam geografi retailing.

Nick Blomley (2009) (dalam Gregory, et al. 2009) mendefinisikan Geografi Retailing sebagai studi tentang keterkaitan antara pola-pola spasial lokasi retail dengan pengorganisasianya di satu sisi, dan perilaku konsumen di sisi lainnya. Studi tentang interelasi antara pola spasial retail dengan pengorganisasian retail telah lama dikembangkan oleh seorang ahli Geografi dari Jerman, Walter Christaller, pada sekitar tahun 1930-an. Christaller berpandangan bahwa jenis-jenis toko yang berbeda-beda lebih cenderung mengelompok dalam suatu pusat perbelanjaan (shopping center), di mana Christaler menyebutnya sebagai central place. Tiap jenis toko memerlukan ukuran wilayah tertentu. Ukuran wilayah tersebut tersusun dari sebuah teritori tempat di mana konsumen potensial dapat menjangkau setiap jenis toko yang tersedia dalam teritori tersebut (Malinowski, J.C dan Kaplan, D.H, 2012). Pada era yang sama, Malcolm Proudfoot (1937) meneliti pola sebaran spasial retail dari 1

perspektif analisis bentuk dan fungsi. Proudfoot menyimpulkan bahwa, dalam studi lanjutannya di sekitar Daerah Pusat Kegiatan (Central Business District--CBD) Philadelpia, daerah CBD atau pusat kota ditandai dengan memusatnya toko-toko barang belanjaan (shooping goods) yang melayani semua kebutuhan warga yang terletak di sepanjang jalan kota yang mudah diakses oleh seluruh warga. Di sisi lain pada sepanjang pinggiran dan di luar CBD, didominasi oleh toko-toko barang konvesional (convesional goods) yang tidak terlalu kompetitif pada sepanjang jalan lokal.

Bromley, R.D.F dan Thomas. C.J (1993) kemudian mengamati bahwa pada era 1970-an mulai terjadi perubahan besar pada lingkungan retail. Perubahan tersebut terjadi dalam konteks kencenderungan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi secara meluas. Menurut Bromley dan Thomas, ada empat faktor penyebab perubahan tersebut. Pertama, meningkatnya kesejahteraan yang diasosiasikan dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dan perbaikan infrastruktur jalan raya sehingga berpengaruh pada makin tingginya mobilitas penduduk. Kedua, terjadinya perubahan dalam redistribusi spasial dan komposisi penduduk pada era 1970-an. Yaitu terjadi perubahan pola sebaran penduduk ke arah wilayah yang relatif kurang padat di pinggiran kota. Ketiga, faktor perubahan karakter populasi pekerja. Pekerja paruh waktu, baik perempuan maupun laki-laki jumlahnya meningkat tajam semenjak era 1970-an hingga 1980-an, dan retailing telah menjadi sektor yang paling menonjol peranannya. Selain itu, proporsi perempuan dalam pekerjaan juga meningkat sehingga memicu terjadinya feminisasi pekerjaan. Terakhir, faktor

Keempat, yaitu berubahnya perilaku sosial masyarakat di mana waktu luang lebih banyak diisi melalui aktivitas rekreasi belanja.

Kecenderungan perubahan lingkungan retail di atas, secara tidak langsung, berpengaruh terhadap struktur keruangan komersial kota. Struktur keruangan komersial kota tidak lagi memusat di tengah CBD, melainkan mulai menyebar ke arah pinggiran kota mengikuti perkembangan permukiman penduduk. Clifford M. Guy dan J. Dennis Lord (2003), Pacione (2005), Arthur Gethis, et al (2008) memahami proses tersebut sebagai proses desentraliasi kota, yaitu proses perubahan spasial kota yang dipengaruhi oleh gaya sentrifugal (centrifugal force). Desentralisasi lokasi retail, menurut Rachmawati (2014:54), juga akibat dari fenomena urban sprawl. Kejenuhan akibat kemacetan, mahalnya harga sewa lahan dan kurang sehatnya lingkungan, serta tingginya tingkat kompetisi di pusat kota telah mendorong pengembang perumahan, pengusaha retail serta investor mengalihkan perhatiannya pada daerah pinggiran kota. Proses tersebut, dengan demikian, meruntuhkan dominasi pusat kota yang selama ini dianggap memberi peran besar bagi aktivitas komersial.

Sayangnya fenomena aktivitas kewirausahaan dalam menanggapi perubahan pasar akibat perubahan faktor-faktor geografis tersebut masih terabaikan oleh sebagian ahli dan peneliti. Penelitian ekonomi lebih banyak menekankan pada aspek kondisi equilibrium pasar sedangkan ahli geografi lebih banyak mengkaji pada aspek perubahan lahan. Kedua-duanya mengabaikan fakta bahwa penggerak utama perubahan tersebut ialah pada elemen kewirausahaan dalam mengubah lanskap ruang perkotaan, yang secara bertahap mengubah dari satu fungsi lahan ke fungsi yang lain

dan dari satu fungsi retail ke fungsi retail yang lain. Melalui aktivitas kewirausahaan, para pengusaha retail mencoba secara aktif mencari wilayah potensial untuk mengembangkan usaha. Para pengusaha dihadapkan pada pilihan-pilihan strategi lokasi yang berbeda-beda menurut pengetahuan subjektif-nya. Ada yang memilih menjauh terhadap pesaing dan ada yang memilih mendekat terhadap para pesaing.

Persoalannya, kondisi dan perkembangan setiap kota memiliki ciri-ciri tersendiri, yang secara struktural, juga mempengaruhi bentuk, tipe dan perkembangan yang berbeda. Selain itu, kerangka teori yang digunakan setiap peneliti juga berkembang seiring dengan perubahan-perubahan paradigma penelitian. Penelitian ini berpijak dari kerangka pemahaman kontekstual dan mendasarkan analisis tipe dan retail skala tertentu, yaitu retail skala besar. Penelitian ini mencoba melihat aspek spasial dari pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan kewirausahaan, yang dalam hal ini menggunakan faktor kompetisi lokasional sebagai dasar pijakan berfikir. Proses kompetisi memberikan kondisi pada pelaku pasar retail untuk melakukan adaptasi agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar. Salah satunya ialah adaptasi terhadap strategi lokasional. Fleksibilitas pelaku pasar retail dalam melakukan inovasi lokasional, dengan demikian, juga dianggap ikut berperan dalam menciptakan struktur keruangan retail dan dinamika keruangan pasar retail.

1. 2 Permasalahan Penelitian

Penyelidikan permasalahan urban retail bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sektor retail dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan yang kedua

dampaknya terhadap perkembangan struktur kota. Persoalan pertama seringkali dikaji oleh ahli ekonomi dan persoalan kedua menjadi subjek permasalahan ilmu-ilmu spasial, termasuk geografi kekotaan khususnya urban retail. Permasalahan urban retail menjadi sangat kompleks disebabkan perbedaan cara pandang mengenai arti penting perubahan lokasional dan dampak lanjutan dari perkembangan sektor retail dalam suatu kota. Pihak-pihak yang menganggap perkembangan retail menjadi suatu masalah melihat dari sisi dampak negatif alih fungsi lahan perkotaan yang menciptakan bermacam konflik sumberdaya dan kepentingan. Kalangan yang menganggap perkembangan kota menjadi masalah seringkali mewacanakan pentingnya pengendalian terhadap proses perambatan (sprawl) permukiman kota. Di lain pihak, sebagian ahli menganggap bahwa perkembangan sektor retail yang mengarah pada pertumbuhan bisa dilihat sebagai hal yang positif. Pertumbuhan sektor retail, sebagai dampak dari makin meningkatnya pertumbuhan penduduk, kesejahteraan dan peningkatan daya beli, merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Fenomena tersebut dapat dilihat dari indikasi adanya perubahan lokasional aktivitas-aktivitas ekonomi di dalam kota yang mulai mengarah ke arah pinggiran kota. Proses desentralisasi atau dekonsentrasi retail dianggap dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pusat kota. Bahkan, menurut Bourne (2001), kebijakan anti-perambatan (anti-sprawl) merupakan wacana yang salah arah, sebab persoalanya justru bukan pada proses perambatan itu sendiri melainkan pada meningkatnya jumlah penduduk kota yang kesemuanya memerlukan akomodasi. Salah satu implikasi logisnya ialah merebaknya pertumbuhan retail.

Peneliti-peneliti dalam bidang Geografi Retailing seperti Walter Christaler (1933), Malcolm Proudfoot (1937), Brian Joe Lobley Berry (1958) dan Arthur Getis (1961) telah dengan tuntas menjawab pertanyaan-pertanyaan medasar terkait adanya tatanan (orde) dalam struktur komersial kota. Namun demikian, pengujian secara sistematis dalam konteks lokasi dan tempat yang berbeda nampaknya merupakan salah hal yang (dianggap) penting untuk dilakukan. Berdasar pada pertimbangan tersebut, studi ini mengambil seting Kota Palembang dengan melakukan uji empiris pada skala intra-urban terhadap fenomena dekonsentrasi retailing. Penelitian ini tidak mengkaji hubungan antara proses perambatan permukiman terhadap proses dekonsentrasi retailing, melainkan berfokus pada sudut pandang proses kompetisi lokasional retail dan pengaruhnya terhadap struktur kegiatan komersial serta dinamika keruangan pasar retail yang ada di Kota Palembang. Fokus penelitian tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa sebelum menganalisis dampak eksternalitas negatif dari perkembangan kegiatan komersial kota, permasalahan struktur keruangan pasar dalam sebuah kota semestinya dikenali terlebih dahulu, sebelum menganalis ke persoalan-persoalan negatif yang lainya.

Pertanyaan yang ingin diajukan dalam penelitian ini, ialah (1) Bagaimana karakteristik struktur keruangan urban retail yang ada di Kota Palembang? (2) Bagaimana tingkat kompetisi lokasional antar tipe pasar retail yang ada di Kota Palembang? (3) Bagaimana pola spasial hirarki orde barang pada retail tipe pasar yang ada di Kota Palembang? (4) Apakah terdapat perbedaan dinamika antara tahapan periode kompetitif pasar retail terhadap pola sebaran lokasi retail di Kota

Palembang dan jika memang terdapat hubungan, bagaimana dinamika tersebut terjadi?

Melalui pengkajian secara sistematis baik dari sisi struktur ruang (geografi), kompetisi lokasional (ekonomi) dan dinamika pasar (sejarah) dalam satu kerangka sistematis penelitian diharapkan pertanyaan-pertanyaan di atas akan terjawab dan jawabanya (diharapkan juga) dapat menjadi kerangka penjelas dari proses keruangan retailing. Meskipun aspek-aspek struktur sosial dan psikologis, semacam nilai budaya, cita rasa, perubahan teknologi, perilaku konsumen dan penilaian kewirausahaan tidak (atau belum) diperhatikan dalam penelitian ini.

1. 3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola sebaran spasial retail kota yang ada di Palembang, dengan maksud untuk mendapatkan kejelasan tentang karakteristik dari struktur ruang dan dinamika ruang pasar retail yang ada di Palembang dilihat dari aspek kompetisi lokasionalnya. Adapun tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Menganalisis struktur keruangan urban retail di Kota Palembang. 2. Menganalisis pola kompetisi lokasional pasar retail di Kota Palembang.

3. Menganalisis pola spasial hirarki orde barang retail tipe pasar di Kota Palembang 4. Menganalisis dinamika perkembangan kompetisi lokasional pasar retail di Kota

1. 4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memberi acuan dasar bagi studi Geografi Perkotaan pada umumnya dan studi Geografi Retailing pada khususnya. Manfaat khusus yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sumbanganya pada pemahaman aspek-aspek proses pasar yang terjadi dalam wilayah kota. Pemahaman tersebut penting artinya bagi pelaku pasar ataupun pemerintah kota agar mampu meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan terkait kekotaan ataupun, bagi pengusaha, dapat digunakan untuk merencanakan strategi pengembangan pasar yang lebih terarah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberi inspirasi bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam ikut serta melakukan pencerahan terhadap masyarakan umum.

1. 5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terletak pada pendekatan, metode dan fokus sasaran yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang diambil mencoba melihat dari sisi yang lebih dinamis melalui analisis lokasional kompetisi dan dinamika spasial. Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan prosedur induktif-deduktif. Prosedur induktif dilakukan dengan cara menganalisis data-data melalui analisis kecenderungan dan geostatistik kemudian dicoba ditarik generalisasinya. Secara deduktif, rumusan diturunkan dari sebuah teori atau gabungan teori kemudian dirumuskan ulang melalui suatu hipotesis. Hasil pembuktian hipotesis kemudian direformulasikan lagi ke dalam

pembahasan untuk merpekokoh teori yang ada menjadi suatu preposisi baru yang bersifat universal. Sedangkan dari sisi fokus, penelitian ini berfokus pada sebaran tipe retail tertentu, skala khususnya skala besar. Selain itu fokus penelitian juga mencoba menyelidiki kemungkinan adanya hirarki susunan barang yang coba dicari melalui retail tipe pasar melalui data jenis perdaganganya. Pembedaan jenis barang perdagangan ini penting dilakukan karena mempengaruhi bagaimana sebuah retail diklasifikasikan serta dianalisis. Dari sisi aspek analisis, studi ini menekankan pada aspek interelasi antar pola-pola spasial retail. Melalui analisis interelasi spasial diharapkan dapat memahami pola-pola sebaran spasial retail yang sudah menjadi tradisi dalam science geografi.

Seperti yang bisa dilihat dalam tabel keaslian penelitian, penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yang bersifat statis dan sebagian lagi lebih berfokus pada aspek kebijakan politik yang mempengaruhi struktur retail. Adapun sebagian penelitian tentang sebaran lokasi sektor jasa lebih banyak dilakukan oleh ahli perencanaan kota dan manajemen dengan kajian yang terlalu spesifik pada sektor-sektor jasa tertentu, semisal kafe dan pom bensin. Penelitian ini mencoba memahami gejala retailing kota secara lebih komprehensif sekaligus untuk mengisi kesenjangan yang ada antara kajian yang terlalu umum yang dilakukan oleh ahli Geografi di Indonesia yang menekankan pada studi penggunaan lahan perkotaan dalam skala intra-urban dengan kajian yang terlalu spesifik dari para ahli perencana kota.

Jamil Z (1990)

of the retail structure as an approach to contemporary Arabic-Islamic planning

dan persamaan struktur spasial kota Jeddah dengan kota-kota di Amerika Utara

komparatif – deskriptif-ekplanasi

perkembanganya selama abad ke-20, termasuk juga di kota Jedah.

2.Akomodasi pertokoan sepanjang shopping center tidak jauh berbeda dengan akomodasi pertokoan dalam tipe pasar tradisional (souq). Keduanya sama-sama memberi ruang bagi pembeli untuk dapat melihat-lihat barang yang dipajang sepanjang kanan-kiri rute pejalan kaki.

3.Shopping center sebagian besar berlokasi di sepanjang jalan Madinah dan sebagian lagi di jalan Mekah. Dua jalan tersebut menjadi lokasi untama untuk para pengendara bermotor. Sedangkan lokasi pasar tradisional lebih cenderung melingkari area permukiman.

Yinshe Sun (2000)

Urban Development and Retail Structure in Beijing

1.Menjelaskan proses evolusi strukturkota dan pola retail di Beijing dari pusat kota rezim sosialis ke kota metropolis modern. - Analisis spasio-temporal berbasis Sistem Informasi Geografis - Shift-Share Analysis - Multivariate Market Analysis - Point Pattern Analysis

1.Kebijakan politik pintu terbuka di Cina memicu perkembangan Kota Beijing. Sebagai dampaknya memicu kompetisi dan transformasi antara fungsi kekotaan yang disebabkan oleh dorongan baru ke arah serangkaian proses spasial di dalam kota.

2.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta disparitas pendapatan, pasar retail, sebagai cerminan dari struktur tingkat belanja rumah tangga dan pola konsumsi barang-barang telah mengalami perkembangan baru selama dua dekade pasca kebijakan politik pintu terbuka. Sementara itu kesempatan kerja di sektor retail meningkat tajam baik di daerah maupun di kota, dimana daerah sub-urban dalam kota, yang banyak dipengaruhi oleh ekspansi kekotaan merupakan wilayah yang paling kompetitif dalam pertumbuhan kerja retail.

3.Sejak dilakukan reformasi politik, terjadi perubahan retail di Beijing. Dengan dicirikan munculnya beranekaragam jenis format retail, kepemilikan dan standar operasinya. Pada saat terjadi peningkatan pesat dalam jenis-jenis retail, departerment-departerment store juga mengalami peningkatan tajam, baik dalam jumlah pegawai, jumlah lantai dan volume penjualan. Hampir semua departerment store berada di luar pusat kegiatan (CBD).

1

(2006) Change examined through the Retail Sector

Kota Lahr melalui indikator perubahan sektor retail

1. Migrasi masuk dan migrasi keluar Pasukan Kanada yang bermukim hampir selama 100 tahun di Kota Lahr telah menciptakan ketergantungan sektor retail terhadap konsumen-konsumen dari Kanada. Sehingga penarikan Pasukan dari Kanada berdampak bangkrutnya pengusaha-penguasaha retail di kota tersebut.

2. Perubahan mata uang dari Deutsche Mark ke Euro menciptakan fokus kebijakan moneter yang terpusat diarahkan kepada peningkatan ekonomi Eropa Timur. Dampaknya kondisi perekonomian memburuk dan mempengaruhi kinerja sektor retail di Kota Lahr.

Peeradorn Kaewlai (2007)

Modern Trade and Urbanism: The Reciprocity between Retail Business and Urban Form in Bangkok and its Periphery 1. Menjelaskan hubungan sejarah perkembangan retail terhadap pembangunan kota metropolitan Bangkok - Analisis Histori - Analisis Spasial

Pembentukan Kota Bangkok dipengaruhi terutama oleh pembangunan kantor-kantor pemerintahan, infrastruktur jalan raya, perumahan dan jasa retail. Seiring waktu, retail modern mengalami perkembangan lanjutan dan membentuk pusat-pusat pertumbuhan hampir semua wilayah kota. Bermacam stakeholder berperan besar dalam pembentukan landskap retail kota Bangkok, terutama pemerintah dan kelompok bisnis Cina. Titik perubahan besar terjadi pada lanskap retail kota Bangkok setelah krisis ekonomi 1997, ketika retail jenis Big-box milik asing diberi ijin untuk mengembangkan usaha di seluruh wilayah kota Bangkok.

Adityo Setyawarman (2009)

Pola Sebaran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Retail Modern (Studi Kasus Kota Surakarta)

1.Mengetahui pola sebaran dan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi retail modern.

- Analisa tetangga terdekat (nearest neighbour analysis) - Analisis faktor

1. Retail modern cenderung terkonsentrasi ke area dengan kondisi sosio-ekonomi menengah bawah.

2. Faktor demografi, sosio-ekonomi konsumen, psikografi, aksesibilitas, persaingan dan perubahan permintaan merupakan faktor penentu keputusan pemilihan lokasi retail. 3. Terdapat hubungan searah antara struktur sebaran retail

dengan struktur jaringan jalan yang dibentuk oleh struktur kota. Itu artinya variabel aksesibilitas memiliki peran kuat terhadap keputusan lokasional pengusaha retail.

1

Sukmajati, H (2006) Penentuan Lokasi Potensial Perbelanjaan di Kota Palembang Melalui Model Interaksi Spasial dan Analisis Peta

1. Menentukan kawasan/lokasi potensial pusat perbelanjaan di Kota Palembang

- Analisis Interaksi Spasial

- Analisis Peta

1. Lokasi paling potensial untuk pusat perbelanjaan yang sudah ada terletak di kawasan rumah susun sedangkan kawasan yang memiliki potensi terendah ada di kawasan 16 Ilir.

2. Untuk pembangunan Pusat perbelanjaan baru terdapat beberapa alternatif lokasi potensial, yakni di sepanjang Jl. Basuki Rahmat, R. Sukamto, Veteran, Angkatan 45, Kolonel Atmo, Letkol Iskandar, Perintis Kemerdekaan dan Demang Lebar Daun.

1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2. 1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Perkembangan Studi Tentang Urban Retail

Semenjak tahun 1930-an penelitian geografis tentang kegiatan-kegiatan retail mulai dilakukan melalui analisis fungsi dan morfologi kekotaan (Cohen, S.B dan Lewis, GK, 1967; Sun Y, 2000). Di Amerika, studi geografi retail diawali oleh Malcolm Produfoot dengan menganalisis fungsi Daerah Pusat Kegiatan (DPK) di luar Kota Chicago (Cohen, S.B dan Lewis, GK, 1967). Di Eropa Walter Christaller mengungkapkan bahwa kegiatan retail memiliki peran yang sangat penting dalam memberi corak ekonomi kekotaan dan juga merupakan unsur utama dalam lingkungan kekotaan (Sun Y, 2000). Studi tentang Geografi Retailing telah dikaji secara serius oleh ahli-ahli geografi dengan menggunakan studi kasus kota-kota di Eropa (Christaller) dan Amerika (Proudfout, Berry dan Getis).

Berry (1958), kemudian mengembangkan kerangka Christaller untuk mengklasifikasikan susunan hirarki retail kota berdasarkan karakter fungsionanya, yang diadopsinya dari riset-riset Proudfout. Berry, dengan kata lain, mengawinkan kerangka Christaller dan Proudfout dalam satu analisis untuk melihat karakteristik hirarki dari businnes district dan pola-pola spasial urban business. Tiga tahun kemudian, Arthur Getis (1961) mengembangkan analisis yang lebih mendetail dengan melihat struktur keruangan kegiatan retailing. Getis (1961) melihat bahwa

konsep-konsep, misal aksesbilitas dan kompetisi, yang dipakai oleh ahli geografi dan ekonomi dalam menganalisis struktur komersial (baca- retailing) kota perlu mendapat perhatian khusus. Getis menyimpulkan bahwa aksesbilitas lokasi memiliki peran penting sedangkan asumsi-asumsi dalam konsep ekonomi yang dipakai oleh ahli geografi ekonomi dalam menganalisis aktivitas retail perlu dikaji ulang. Penelitian-penelitian Geografi Komersial pada periode berikutnya tidak lebih merupakan mengembangkan dari kerangka-kerangka besar yang telah dikembangkan oleh Christaller, Proudfout, Berry dan Getis. Lihat semisal Nowakowski (1989), Safly (1996) dan Matthew (2009).

Aktivitas retail selalu terkait erat dengan kajian geografi kekotaan. Menurut Davies (1972), penjelasan tentang pola-pola retail telah menjadi kajian tersendiri setidaknya dalam tiga hal. Pertama, kajian tersebut berkaitan erat dengan gerakan kuantifikasi dan perkembangan teori dalam ilmu-ilmu spasial. Data retail lebih mudah tersediadalam bentuk survei sehingga memungkinkannya untuk diukur kemudian digeneralisasi dalam sebuah model. Kedua, penjelasannya secara konsisten terkait dengan kajian yang lebih luas yaitu kajian tentang permukiman dan pola-pola tata guna lahan kota. Ketiga, kajian tersebut sebagian besar dikembangkan dalam konteks kota-kota Amerika dan perilaku belanja konsumen.

Jadi, perkembangan studi retail tidak bisa lepas dari perkembangan studi penggunaan lahan, studi permukiman, studi perkotaan dan juga perkembangan dalam teori-teori ekonomi. Selain faktor perkembangan metode empiris dan

kemudahan pengumpulan data dalam ilmu spasial. Sebelum kajian retail menjadi studi tersendiri dalam ilmu geografi.

2.1.2. Sistem Klasifikasi dalam Urban Retail

Sistem klasifikasi ialah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengelompokkan serangkaian objek dalam satu kesatuan berdasar karakateristik atau ciri tertentu. Berry (1958) mengatakan bahwa setiap kelas, baik itu suatu wilayah, tipe kota, iklim atau tanah, kelas penggunaan lahan, atau kelompok masyarakat, ditetapkan berdasar kesamaan dari anggota suatu kelas dan perbedaan dari anggota tersebut terhadap non-anggota. Persoalan mendasar dalam sistem klafisikasi ialah bagaimana mengekspresikan derajat kesamaan tersebut secara objektif agar dapat diterima dan dapat direplikasi oleh komunitas akademik. Persoalan kedua, masih menurut Berry, ialah pengembangan yang berasal dari kelompok data atau kelas data. Karena sebisa mungkin pengelompokan secara apriori dapat dihindari untuk menjamin klasifikasi yang telah dibuat dapat digunakan secara optimal. Persoalan ketiga terkait bagaimana meminimalisasi kesalahan klasifikasi dari penentuan satu unit data atau objek yang baru diklasifikasikan.

Berry (1963) kemudian mengembangkan klasifikasi atau tipologi retail dalam skala urban melalui kriteria fungsionalnya. Klasifikasi tersebut mencakup hubungan antara kelompok fungsi dengan pusat kota. Berry mengklasifikaskan struktur retail berdasar tiga kategori: 1) Pusat bisnis (pusat), 2) Memita/menjalar, 3) wilayah khusus.

(Sumber: R.L. Davies, 1972)

Gambar 2.1

Klasifikasi Lokasi Retail kota menurut Berry B.J.L

Berikutnya, Cohen dan Lewis (1967) membuat klasifikasi antara bentuk (form) dan fungsi (function) dalam geografi retail. Form mengacu pada susunan wilayah pertokoan retail dalam pola-pola dan fitur-fitur stukturalnya sehingga wilayah tersebut memiliki kesamaan. Dengan pola-pola yang mempertimbangkan: 1) sebaran, 2) ukuran, 3) Shape/bentuk fisik, dan 4) lokasi (site). Fitur-fitur termasuk: 1) jumlah dan jenis toko, 3) parkir, 4) jaringan sirkulasi, 5) variabel penetrasi area layanan/variable services area penetration dan 6) batas-batas area layanan/service area boundaries, disatukan dalam sebuah area pasar, pola dan fitur dari wilayah pertokoan yang saling terkait dengan sistem dan sub-sistem keruangan retail. Sedang fungsi mencakup, pada tingkat minimum, lima elemen

utama: 1) jenis dan frekuensi penggunaan barang, 2) metode penjualan, 3) hubungan antar-toko, 4) perilaku dan kebijakan perusahaan, dan 5) organisasi wilayah perbelanjaan. Secara lebih sederhana form merupakan bentuk akhir dan fungsi terkait aktivitas manusia yang selalu berproses.

Davies (1972) kemudian juga mengembangkan suatu model struktur spasial retail yang terdapat dalam CBD dengan mengadopsi model-model pola permukiman dan penggunaan lahan. Dengan mengadopsi sistem hirarki dari Berry yang dipadukan dalam bentuk ekspresi spasial sebaran retail, Davies menciptakan sistem spasial yang kompleks dalam pemodelan strukturalnya (Gambar 2.2).

Berbeda dengan Davies, Robert B. Potter (1980) mengklasifikasikan menurut karakteristik kualitas dan fungsinya (1981). Kualitas tersebut dinilai dari: 1) jarak dari pusat kota, 2) posisi dalam hirarki retail intra-urban, 3) periode perkembanganya, 4) lokasinya terhadap jaringan jalan, 5) atribut morfologinya, 6) variasi kualitas hubungannya dengan wilayah sosial-ekonomi kekotaan. Menurut simpulan Potter, kualitas retail semakin meningkat seiring meningkatnya jarak ke luar kota dan rata-rata cenderung menurun ketika mendekati hirarki yang lebih rendah. Kualitas retail juga cenderung semakin menurun jika berada di area sosio-ekonomi yang lebih rendah. Kualitas rata-rata semakin buruk juga terdapat pada retail yang berada pada jaringan jalan utama dan semakin membaik jika berada di jalan lokal. Kualitas retail juga cenderung menurun pada wilayah dengan morfologi linier serta dengan struktur pengelompokan yang kurang beraturan.

(Sumber: R.L. Davies, 1972)

Gambar 2.2

Model Struktural Fasilitas Retailing dalam CBD oleh Davies

Kemudian Clifford M. Guy (1998) mengusulkan suatu bentuk klasifikasi menurut karakteristik fisik bangunan. Guy membagi retail berdasarkan enam klasifikasi: 1) Focused Centre, 2) Retail Park, 3) Shopping Mall, 4) Regional Shopping Centre, 5) Factory Outlet Centre, 6) Speciality Centre

(Sumber: Clifford M. Guy, 1998)

Gambar 2.3

Klasifikasi Karakter Fisik Retailing menurut Clifford M. Guy (1998)

2.1.3. Teori Lokasi dalam Urban Retail

2.1.3.1 Central Place theory sebagai teori Lokasi Pasar Inter-Urban

Teori tempat sentral merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pusat layanan dengan wilayah yang dilayani, yakni permukiman. Tempat sentral sinonim dengan kota yang melayani bermacam barang inti, seperti traktor, dan layanan inti, misal layanan rumah sakit ke wilayah-wilayah sekitarnya (Hagget, 1983). Pusat dengan orde lebih tinggi (higher-order) melayani susunan barang-barang dan layanan yang lebih luas, sedangkan pusat dengan orde lebih rendah (lower-order) memiliki rentang layanan yang lebih terbatas. Untuk pusat dengan orde lebih tinggi berjangkauan sangat luas sehingga bertumpang tindih dengan wilayah komplementer (area yang dilayani) pada pusat orde lebih rendah. Teori Christaller sering juga disebut sebagai teori lokasi sektor tersier.

Tempat sentral memiliki barang dan layanan sentral (central goods). Layanan dan barang sentral dihasilkan dan ditawarkan dari beberapa titik lokasi (memusat) ke bermacam lokasi yang tersebar. Sedang barang-barang yang tidak dianggap barang sentral cenderung berada di semua titik wilayah, disebabkan rentang jangkauan yang sempit dan terbatas. Ada dua jenis cara, menurut Christaller, agar suatu barang atau layanan bisa menjangkau konsumen. Pertama, seorang yang menawarkan barang mesti berlokasi pada suatu tempat sentral sehingga konsumen harus datang untuk mendapatkan barang dan layanan tersebut. Cara kedua, yaitu barang dan layanan yang ditawarkan mesti melakukan upaya jemput bola untuk menawarkan layanannya kepada konsumen. Cara pertama akan menyebabkan kebutuhan untuk mengembangkan suatu tempat sentral, atau lokasi pasar (market place), sedang cara ke dua tidak membutuhkan suatu tempat sentral.

2.1.3.2. Konsep Rentang (range) dan Ambang batas (threshold) dalam Teori Tempat sentral

Christaller mengembangkan teori tempat sentral pada dua konsep inti: range dan threshold. Rentang, merupakan batas atas atau batas terjauh yang ditentukan oleh jarak dari tempat sentral. Di luar batas jangkauan (range) dari tempat sentral tersebut, akan dilayani oleh tempat sentral yang lain. Jadi, bisa dikatakan bahwa teori Christaller sebenarnya merupakan sejenis teori lokasi permukiman intra-urban dengan konsep analisis berdasar pada barang-barang sentral, atau central goods. Sehingga fokus penyelidikan Christaller lebih pada

kalkulasi ukuran, besaran (yang dihitung dari jumlah titik-titik pusat layanan) dan jangkauan dari tempat sentral.

Konsep kedua, yaitu konsep threshold, terkait dengan konsep batas bawah dari kemampuan sebuah layanan untuk mampu bertahan. Batas bawah dari rentang barang-barang sentral dimana keberadaannya sangat ditentukan oleh sejumlah konsumsi minimal yang memungkinkan barang sentral dapat melakukan proses produksi dan penawaran kembali dari hasil pembelian/pembayaran konsumen. Sehingga, threshold sangat bergantung pada tingkat konsumsi dan sebaran penduduk, tingkat pendapatan penduduk, tingkat permintaan serta kuantititas dan harga dari barang-barang sentral, dsb. Jika diringkas, konsep rentang terkait dengan acuan jarak, sedang konsep threshold mengacu pada batas keuntungan minimal agar suatu layanan dan barang bisa bertahan.

Gambar 2.4

Konsep Inti Teori Central Place: Prinsip Pasar Range

Terdapat hubungan antara treshold dengan rentang. Jika rentang dan threshold suatu barang/jasa sama-sama tinggi, maka Christaller menyebutnya sebagai central good of a higher order, jika rentang dan threshold sama-sama kecil, maka barang/jasa tersebut harus dipasarkan ke bermacam wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan kesuluruhan wilayah. Christaller menyebut jenis barang/jasa tersebut sebagai central good of a lower order. Kemudian jika rentang suatu barang/jasa tinggi dan threshold-nya kecil, maka barang/jasa tersebut akan mengalami kompetisi yang kuat dengan barang-barang sejenis dari wilayah-wilayah yang lain. Cristaller tetap menyebutnya goods of a lower order karena barang/jasa tersebut dipasarkan pada wilayah lower order. Sedang jika treshold tinggi namun rentang suatu barang sangat pendek, maka barang sentral tersebut hanya bisa dipasarkan dalam wilayah higher order, tapi hanya ketika wilayah tersebut memiliki perkembangan yang baik sebab batas kritisnya (critical ring) menghambat perolehan keuntungan yang hanya berasal dari rentang yang pendek tersebut.

2.1.4. Teori Lokasi Retail dalam Skala Intra-Urban

Teori tempat sentral Christaller banyak dikembangkan untuk analisis bentuk market place, khususnya pasar retail. Menurut Ullman (1941) pasar retail paling banyak mendapat perhatian dari para ahli karena mudah untuk digunakan sebagai indikator penjelas terkait pembuktian adanya sentralitas kekotaan untuk menguji validitas Teori Central Place. Salah satunya studi Berry (1958) tentang klasifikasi tipe retail, seperti yang dijelaskan pada bagian awal Bab ini,

berdasarkan pada teori tempat sentral dengan melakukan klasifikasi terhadap karakteristik hirarkis urban komersial. Arthur Getis (1961) kemudian juga mengembangkan teori retail berdasar teori sentral place dan teori nilai lahan untuk menganalisis struktur spasial urban retail. Getis (1961) menawarkan kerangka skematik untuk memahami struktur keruangan retail dalam skala intra-urban (Gambar 2.5).

Dengan menggunakan data tingkat pendapatan bersih penduduk, Getis (1961) mencoba menghitung pengaruh distribusi tingkat pendapatan terhadap karakteristik lokasional suatu retail. Dari bagan skematik yang ditawarkan Arthur Getis (1961:108), terlihat bahwa tingkat pendapatan bersih sangat mempengaruhi kondisi atau tingkat kebutuhan suatu barang untuk dikonsumsi. Yang kemudian disusul dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dalam suatu layanan (atau retail) untuk menyuplai permintaan tersebut.

Di sisi lain, variasi skala retail memungkinkan terbentuknya hirarki dalam susunan ruang kota. Hirarki layanan tertinggi, semisal shooping center, memiliki nilai yang tinggi. Struktur susunan kota juga mempengaruhi nilai lokasi. Rentangan dari pusat kegiatan ke arah pinggiran kota memiliki gradasi nilai sewa yang bervariasi. Dengan nilai tertinggi ditempati oleh pusat-pusat interaksi transportasi dan di dalam pusat kegiatan kota (CBD), yang dianggap memiliki aksesbilitas terbaik.

(Sumber: Arthur Getis, 1961)

Gambar 2.5

2.1.5. Beberapa Reaksi terhadap Teori Central Place

Sejak kemunculannya, Teori Central Place selain banyak mendapat pujian tidak sedikit pula yang melancarkan kritik. Kritik tersebut ada yang bersifat lebih substansial ataupun non-substansial. Untuk pujian lebih banyak beranggapan bahwa konsep-konsep Teori Central Place bermanfaat dalam menjelaskan karakteristik hirarki dan sebaran keruangan kekotaan serta fungsi layanan. Misalnya Ullman (1941), Berry dan Garrison (1958), Preston (1971), Rushton (1988), Mulligan, Partridge dan Carruthers (2012). Di sisi lain, kritik dilancarkan sebagian ke aspek bentuk (Davies, 1978), metodologi (Baskin, 1957) dan bahkan ada yang bersifat ad hominem serta straw-man fallacy argumentation dengan melancarkan kritik non-subtansial dengan mengaitkan Christaller dengan Politik Nazi, lihat misalnya Barnes dan Minca (2013).

Sayangnya, bermacam pujian terhadap teori central place sebagaian diaplikasikan dalam standar model equilibrium spasial. Dampaknya, teori Christaller seringkali dijadikan justifikasi untuk model-model perencanaan terpusat dalam upaya mengejar kondisi equilibrium atau kondisi optimum spasial, tanpa mencoba melihat dari aspek-aspek proses terbentuknya market place. Padahal, sejak awal Christaller sudah membedakan apa yang menjadi aspek statis dan apa yang bisa disebut aspek dinamis. Aspek statis meliputi hubungan tumpang tindih antara prinsip pasar, prinsip transportasi serta prinsip (administrasi) pemerinahan. Aspek dinamis meliputi semua perubahan dari kondisi-kondisi dalam realitas terhadap aspek-aspek statis tersebut. Dalam aspek

statis terkait konsep range suatu barang/layanan, Christaller dengan tegas menjelaskan determinan besaran range suatu barang/layanan yakni:

1. Ukuran dan arti penting lokasi dan sebaran populasi. 2. Harga yang dikehendaki oleh pembeli

3. Jarak ekonomi-subjektif

4. Jenis, jumlah dan harga barang di tempat sentral.

Keempat penentu tersebut akan berubah jika terjadi perubahan baik secara endogen maupun eksogen (Christaller, 1933:86). Jika dilacak, catatan-catatan kaki dari karya Christaller banyak terpengaruh oleh konsep-kosep ekonomi klasik dan juga Austrian Economics School yang digunakannya sebagai kerangka dasar untuk membangun konsep-konsep teoritisnya. Misalnya konsep “Orde” dari Carl Menger (1871), konsep barang dari Hans Mayer (1927), dan Teori Siklus Bisnis dari Böhm-Bawerk (1921). Sayang, Carlislie W. Baskin sebagai penerjemah karya Christaller tidak menerjemahkan sub bagian yang menjelaskan siklus-bisnis sebagai bagian dalam aspek dinamis dalam teori central place. Selain itu, Christaller juga dengan terbuka mengatakan bahwa karya-nya merupakan kelanjutan dari teori-teori lokasi klasik seperti von Thunen, Alfred Weber dan juga Oskar Engländer.

Jadi, jika pengaplikasian dan kritik terhadap Teori Central Place tidak memperhatikan ataupun mengabaikan sumber-sumber acuan dan dasar penalaran yang dipakai oleh Christaller. Maka kritik dan apresiasi tersebut akan sukar menangkap prinsip atau intisari (gist) dari karya Christaller. Sebelum melangkah ke penjelasan konsep dan prinsip dasar perdebatan mendasar persoalan ekonomi,

sebelumnya akan disuguhkan dulu beberapa teori alternatif terkait teori lokasi sektor tersier skala mikro.

2.1.6. The principle of minimum differentiation

Principle of minimum differentiation yang dikembangkan oleh Harold Hottelling memberikan dasar konseptual bagi telaah lokasi retail skala mikro (Brown, S. 1994). Hotteling menjelaskan bahwa akan terjadi keseimbangan (equilibrium) dimana sebuah toko tidak akan memperoleh keuntungan sama sekali dengan mengubah harga-harga produknya. Hotteling berpendapat bahwa jika seorang retailer bebas untuk berpindah-pindah tempat, maka dia akan mampu memaksimalkan jangkaun daerah pedalaman (sehingga dapat memperoleh keuntungan) dengan cara merancang toko agar berlokasi di sisi ‘jauh’ di sepanjang area pasar (Brown, S. 1994).

2.1.7. Bid Rent Theory

Bid Rent Theory mempertimbangkan arti penting aksesbilitas terhadap bermacam pola penggunaan lahan. Bagi Bid Rent Theory, pusat kota merupakan inti dari jaringan transportasi, sehingga menjadi daerah yang paling baik aksesbilitasnya dalam suatu wilayah. Pusat kota, dengan demikian, menawarkan potensi pasar maksimum dan akses optimum pada sumber daya tenaga kerja dan konsumen. Kompetisi mengambil peran besar dalam hal ini. Lokasi yang paling diminati, atau lahan yang paling tinggi penawarannya, dapat memicu faedah/manfaat tertinggi. Tingkat sewa (rent), dengan demikian, terjadi paling

tinggi di pusat kota dan semakin menurun seiring jaraknya semakin menjuah dari inti kota (Brown, S. 1994).

2.1.8. Pendekatan Kombinasi

Brown (1994) kemudian mengkombinasikan sebuah kerangka pemikiran yang berasal dari teori lokasi retail skala mikro “Bid-Rent” dan Principle of minimum differentiation. Berikut tabel skematik pendekatan lokasi retail dari Brown.

Tabel 2.1 Pendekatan Brown untuk Lokasi Retail Skala Mikro

Sentripetal Sentrifugal Kombinasi Teori Principle of

Minimum defferintiation

Bid Rent Theory Kompleks Model

Pola Mengelompok Menyebar Linier

Demand Comparison Multi-purpose convenience

Supplay Match Mix intercept

(Sumber: Brown, 1994:562)

Pendekatan tersebut dikombinasikan oleh Brown yang berasal dari penggambungan antara pendekatan baik dari sisi supplay maupun demand.

Sub-bagi berikutnya akan memfokuskan diri untuk membahas persoalan dasar yang telah dikembangkan oleh ahli ekonomi, yakni problem kompetisi dan problem nilai dan harga yang banyak dikembangkan oleh Austrian Economics School.

2.1.9. Kompetisi dan Pembentukan Struktur Spasial Kota

Istilah kompetisi (competition) secara etimologi berasal dari bahasa Latin cum petitio, yang terdiri atas dua bagian istilah cum (konjungsi ‘dan’ atau ‘bersama’) dengan istilah petere (untuk memohon, menyerang, mencari). Jika dijadikan menjadi satu kalimat akan berarti ‘bertemunya bermacam permintaan untuk hal yang sama, yang mesti dibagikan kepada seseorang’ (Huerta de Soto, 2008:25).

Konsep kompetisi mesti dilihat secara berbeda jika dikaitkan dengan konsep struktur ruang. Sebab tidak ada dua benda dalam waktu yang sama berada di tempat yang sama secara tumpang tindih. Benda tersebut mesti berada di dekat/samping atau berada saling menjauh. Dekat-jauhnya suatu hubungan dua titik benda mengenalkan manusia pada konsep jarak. Istilah kompetisi retail mengacu pada pilihan jarak dan ambang batas minimum dari suatu lokasi retail

atau layanan agar mampu bertahan dengan diukur dari daya beli konsumen. Batas minimum, atau threshold, sifatnya sangat fluktuatif dan beranekaragam antar wilayah, baik itu wilayah inter-urban atau intra-urban. Setiap upaya penentuan lokasi retail baru, atau lokasi pasar baru (market place), akan selalu mengandaikan lebih dulu bahwa penduduk dalam wilayah tersebut sudah memiliki tingkat daya beli yang relatif cukup tinggi untuk memenuhi ambang batas minimal keberedaan suatu layanan. Kekeliruan perkiraan ambang batas minimum bisa menyebabkan kerugian bisnis atau kegagalan perancangan pembangunan lokasi pasar baru. Itulah sebabnya setiap pengusaha retail, apalagi skala besar, akan cenderung berhati-hati dalam setiap penentuan lokasi. Sebab, selain capital investment yang

dibutuhkan tidak sedikit dalam tiap penentuan dan penyewaan awal suatu lokasi, kesalahan awal dalam memperkirakaan tingkat aksesbilitas dan visibilitas lokasi juga akan mempengaruhi semua strategi pelaksanaan atau operasionalisasi internal manajemen.

Thomas J. DiLorenzo (2013) mendefinisikan kompetisi sebagai dinamika persaingan proses penemuan kewirausahaan (dynamic rivals process of entrepreneurial discovery). Konsep tersebut merupakan konsep sintesa yang telah lama dijelaskan oleh Hayek (1949) dan Kirzner (1992), dimana kompetisi merupakan elemen kewirausahaan untuk menemukan cara-cara baru dalam upaya mendapat keuntungan. Bagi Hayek (1948) fungsi kompetisi ialah mengajarkan kepada konsumen siapa yang mampu melayani paling baik di antara pelaku pasar. Walaupun kompetisi merupakan proses kewirausahaan, namun demikian, karakternya tidak terletak pada aktivitasnya melainkan pada sifat-sifat komoditas atau jasanya yang diharapkan mampu memberi solusi paling memuaskan bagi pemecahan persoalan tertentu yang sedang dihadapi oleh konsumen. Jika tidak ada dua layanan atau toko yang sama persis, bukan berarti kompetisi diantaranya kurang intens tapi lebih pada derajat tingkat kompetisi diantara keduanya tidak akan menghasilkan hasil yang sama persis apabila pelayanan atau komoditas mereka cenderung sama.

Jika konsep kompetisi dari para pemikir austrian economics tersebut dikaitkan dengan proses pembentukan market place dan central place dalam struktur sebuah kota, maka aspek jarak, sebagai pilihan dinamis oleh para pengusaha, merupakan suatu indikator yang tidak bisa diabaikan. Thrall (2002:

166) mengatakan bahwa setiap retail, dalam setiap pemilihan strategi lokasional, pasti dihadapkan pada pilihan yang paling mendasar: mencari lokasi yang menjauh atau mendekat pada sekumpulan (aglomeration) toko-toko lainnya di dalam sebuah pusat retail. Pilihan tersebut sangat bergantung pada biaya dan keuntungan dari setiap pemilihan suatu lokasi. Kesimpulan tersebut hampir sama dengan apa yang ditulis oleh Andersson (2005), bahwa semua tindakan-tindakan kewirausahaan tidak dapat dipungkiri akan memiliki konsekuensi spasial.

Selain ukuran jarak, karakteristik barang dan layanan juga menjadi inti

kunci dalam setiap aspek strategi kompetitif. Melalui strategi diferensiasi layanan dan juga barang, biasanya, para pengusaha retail melakukan inovasi terus menerus dalam upaya menghadapi perubahan perilaku dan selera konsumen.

2.1.10.Teori Orde-Barang: Teori Marginal Utility dan Central Goods Theory

Istilah orde-barang, order of goods, sepertinya sedikit sekali mendapat perhatian oleh peneliti geografi retail. Padahal, istilah order of goods beberapa kali diulas dalam karya asli Christaller dengan mengaosiasikannya dengan teori barang dari Marginal Utility School, Carl Menger (1871). “The term “goods of higher order,” indeed, already stands for the designation of means of production and raw material, but since we use the term only in connection with ‘central goods’, there will be no accasion for confusion.”, tulis Christaller (1933:28) yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan catatan kaki mengacu pada karya Carl Menger, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre (Principle of Economics, 1871). Kemudian, Christaller melanjutkan, “But chiefly, it is not the production of goods,

but the offering of goods and the rendering of services, which is bound at the central place” (Christaller, 1933:28). Itu artinya, Walter Christaller mencoba meminjam istilah teori barang dari Marginal Utility School namun dengan membuat acuan bukan pada tahapan proses produksinya, tapi pada susunan barang berdasar pada acuan lokasi sentralnya.

Carl Menger (1871), dalam karyanya Grundsatze der Volkswirtschaftslehre yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Principle of Economics, merupakan pendiri dan pencetus tradisi Austrian

Economics School, yang secara kebetulan teori faedah marginalnya berbarengan dengan dengan teori faedah marginal yang lain seperti Jevons dan Walras. Frase Faedah Marginal (marginal utility ) berasal dari istilah grenznutzen atau, yang berasal dari kata grenz dan nutzen. Grenz artinya “batas” (boundary) dan nutzen berarti faedah (utility)(Huerta de Soto, 2008:58). Istilah marginal utility dicetuskan pertama kali oleh ahli ekonomi austrian yang lain yakni Friedrich von Wieser (1851-1926), namun berdasar penyelidikan Ludwig von Mises, Wieser dianggap luput menangkap hakekat prinsip metodologi subjektivism yang menjadi ruh dasar pandangan austrian economic school (Huerta de Soto, 2008).

Dalam bab awal dan kedua karya Principle of Economics, Carl Menger mendiskusikan secara khusus tentang teori barang (The General Theory of The Good). Carl Menger mengatakan bahwa semua hal terikat pada hukum sebab-akibat. Suatu benda (things) berbeda dengan barang (goods). Benda (things) yang dapat ditempatkan dalam hubungan kausalitas bagi pemuasan kebutuhan manusia, dapat disebut sebagai benda yang berfaedah (useful things). Jika

kemudian hubungan kausalitas dan kemampuan mengarahkan benda yang berfaedah tersebut menjadi benda untuk pemuasan kebutuhan atau tujuan manusia, Carl Menger menyebutnya sebagai goods (barang). Artinya, tidak semua benda itu berfaedah. Sedang suatu benda yang disebut sebagai barang, secara otomatis merupakan benda yang berfaedah.

Apabila benda berubah menjadi barang, atau dengan kata lain, dianggap memiliki karakter barang, menurut Menger, mesti ada empat prasyarat:

1. Dibutuhkan manusia.

2. Kualitas atau karakter benda memberi kapabilitas untuk diarahkan menjadi hubungan kausal bagi pemuasan kebutuhan.

3. Adanya pengetahuan manusia bahwa benda tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan kebutuhan.

4. Benda tersebut cukup mampu diarahkan bagi pemuasan kebutuhan. Barang (goods) kemudian bisa disebut sebagai komoditas atau barang ekonomi. Jadi, istilah barang atau komoditas berasal dari kualitasnya bagi kebutuhan manusia. Namun demikian, faedah tidak sama dengan nilai. Jika kebutuhan suatu barang (yang berfaedah tentunya) lebih besar dari jumlah yang tersedia, sehingga sebagian kebutuhan masih tidak dapat terpuaskan, maka manusia mulai memunculkan nilai (yang seringkali diekspresikan melalui sistem “harga” jika sudah dipertukarkan dengan komoditas yang lain). Dengan demikian, usaha manusia untuk melipatkangandakan suatu barang melalui suatu produksi masal tidak lebih merupakan suatu mekanisme untuk melipatkangandakan faedah, dan sebagai dampaknya, akan mengurangi nilai dan sekaligus harganya. Nilai dan

harga memang mencerminkan faedah/manfaat, namun kata William Smart (1931) ‘cerminya terlalu kecil untuk bisa menanggkap keseluruhan gambaran’. Atau apabila meminjam kata Wieser, “nilai ialah bentuk-kalkulasi dari faedah” (value is the calculation-form of utility) (William Smart, 1931:13).

Persoalan mendasar yang membedakan aliran Marginal Utility dengan aliran teori ekonomi lainnya ialah pada analisis hubungan antara manusia dengan nilai barang/komoditas. Bagi pemahaman aliran Marginal Utility, terkhusus Austrian School, kualitas nilai suatu barang (goods-character) tidak melekat secara inherent ke dalam barang itu sendiri, namun lebih pada hubungan antara

benda-benda tertentu dengan manusia. Suatu benda yang dikatakan memiliki karakter-barang/komoditas jika dirinya memiliki keterhubungan dengan kebutuhan manusia, jika keterhubungan tersebut lenyap maka karakter komoditasnya juga lenyap.

Berdasarkan kerangka hubungan kebutuhan dengan barang tersebut, Carl Menger kemudian mengkategorikan dua jenis tipe barang, yakni barang-barang orde rendah (goods of lower order) dan barang-barang orde tinggi (goods of higher order). Barang-barang orde rendah ialah barang yang bisa langsung dikonsumsi, sedang barang-barang order tinggi ialah barang yang fungsinya digunakan untuk mediasi sebagai pengubah suatu barang menjadi barang lower-order, atau menjadi barang konsumsi. Gradasi melingkar kebutuhan manusia terhadap barang digunakan Carl Menger untuk mengkategorikan barang menjadi: goods of first order, goods of second order, goods of third order, dst. Namun pengkategorian barang tersebut tidak bersifat kardinal tapi lebih bersifat ordinal.

Sebab, pengkategorian tersebut hanya sebagai eskpresi analogis bagi adanya

keterhubungan satu dengan yang lainya.

2.1.11. ‘Teori’ Dinamika Sektor Tersier di Kawasan Asia Tenggara

Wilayah-wilayah pasca-kolonialisme biasanya dicirikan oleh adanya struktur ganda dalam kehidupan sosial-ekominya, termasuk kawasan Asia Tenggara. Menurut Michael Pacione (2001:205) hal tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya eksternal yang sebagian besar telah mempengaruhi (struktur) geografi kekotaan di Asia Tenggara. Lebih dari berabad-abad orang-orang India, Cina, Arab, Eropa, Amerika dan Jepang telah ikut serta membentuk kota-kota di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan, bangsa Eropa mulai masuk pertama kali semenjak kedatangan Bangsa Portugis di Pelabuhan Malaka pada abad ke-enam belas, yakni tahun 1511. Namun demikian, Menurut Pacione (2001), pengaruh kolonialisme di Asia Tenggara benar-benar dapat dirasakan hanya pada abad ke sembilan belas ketika bangsa Eropa mulai menginvestasikan pembangunanya di kota-kota pelabuhan semacam Manila, Jakarta, Singapura, Saigon, Hanoi, Bangkok dan Rangoon (Yangon).

Sejarah yang pajang dari pengaruh bangsa-bangsa Eropa dan Asia tersebut menyebabkan ciri struktur kota yang tumpang tindih, termasuk dalam sektor struktur lokasi pasar (market place). Amstrong dan McGee (1968) mengembangkan sebuah model statis dan dinamis dari stuktur yang tumpang tindih tersebut (Gambar 2.6). Berdasar pada Teori Involusi dari Clifford Geertz, Amstrong dan McGee (1968) berpendapat bahwa struktur ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, ekonomi perusahaan (firm-centred economy) dan ekonomi