HUBUNGAN FUNGSI AGIL (ADAPTASI, PENCAPAIAN TUJUAN,

INTEGRASI, DAN PEMELIHARAAN SISTEM) DENGAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN DI DAERAH RAWAN

BENCANA

Christin Haryati

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

ABSTRACT

CHRISTIN HARYATI. The Correlation Between AGIL (Adaptation, Goal

Attainment, Integration, and Latency) Family Function with Family Fishermen Welfare in Area of Disaster Prone (Supervised by EUIS SUNARTI and IRNI

RAHMAYANI JOHAN).

Indonesian coastal area which is vulnerable of natural disaster will effect to fishermen’s welfare. Family welfare are output of family strengthen which is can increase by a shape of fishermen family that able to survive from natural disaster risk. Family can survive from any condition by maximizing and managing their own resources or resources that not belong to them. Resources management are correlated to AGIL family function (Adaptation, Goal attainment, Integration & Latency). The objective of this study is to analyze the correlation among research’s variables i.e., family characteristics, family welfare, and AGIL family functions. This is a cross sectional study. This research has done in Pangandaran village. It is based on the consideration of its location where has happened natural disaster such as tsunami in 2006. There are 80 family samples that taken in 3 RW with simple random sampling. They are divided in two kinds of family, which are 53 ‘master/juragan’ of fishermen family and 27 ‘servant/janggol’ of fishermen family. Result of research showed that appearance AGIL family function in both of fishermen family not differ reality. Correlation of AGIL family function and family welfare shows positive relation between adaptation function and objective prosperity. It means more adaptation can increase income per-capita for each family. Spearman correlation also shows positive correlation between latency of family with subjective prosperity. It means better latency can increase rates of subjective prosperity. In the conclusion of this research is family have a good satisfaction with anything that belong to them.

Keywords: Fishermen Family, Family Welfare, AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency)

RINGKASAN

CHRISTIN HARYATI. Hubungan fungsi AGIL (Adaptation, Goal Attainment,

Integration, dan Latency) dengan Kesejahteraan Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana (Di bawah bimbingan EUIS SUNARTI dan IRNI RAHMAYANI JOHAN).

Kondisi wilayah perairan Indonesia yang rawan bencana alam akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Indonesia. Kondisi kesejahteraan nelayan di Indonesia saat ini belum beranjak jauh dari lingkaran kemiskinan dan masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Kesejahteraan keluarga merupakan output dari ketahanan keluarga yang dapat ditingkatkan melalui upaya perwujudan keluarga nelayan yang mampu bertahan dari kerawanan bencana. Keluarga dapat mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya pada keadaaan apapun dengan memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada dalam keluarga. Pengelolaan sumberdaya yang sudah dimiliki dan tidak dimiliki keluarga terkait dengan pengelolaan fungsi AGIL dalam keluarga tersebut. Fungsi AGIL merupakan salah satu teori yang menjelaskan keberfungsian keluarga. Oleh karena itu, penelitian hubungan fungsi AGIL dengan kesejahteraan keluarga nelayan di daerah rawan bencana penting untuk dilakukan.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji ketahanan keluarga terutama menganalisis hubungan antara fungsi adaptasi (adaptation), pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan pemeliharaan sistem (latency) (AGIL) dengan kesejahteraan keluarga nelayan di daerah rawan bencana. Adapun tujuan utama dari penelitian ini yaitu: (1) mengidentifikasi karakteristik keluarga, dukungan sosial serta fungsi AGIL pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh, (2) menganalisis keragaan fungsi AGIL dan kesejahteraan keluarga nelayan nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh, (3) menganalisis perbedaan sebelum dan sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh, (4) menganalisis hubungan antara karakteristik keluarga nelayan dan dukungan sosial dengan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan sistem serta kesejahteraan keluarga nelayan, (5) menganalisis pola hubungan antar variabel fungsi AGIL, (6) menganalisis hubungan antara fungsi AGIL dengan kesejahteraan keluarga nelayan, (7) menganalisis hubungan antara kesejahteraan subjektif dengan kesejahteraan objektif pada keluarga nelayan yang rawan terkena bencana alam.

Desain penelitian ini adalah cross sectional. Pengumpulan data dilakukan di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, pada tanggal 12 sampai 26 Maret 2008. Penarikan contoh dilakukan dengan cara simple random sampling di tiga RW yaitu RW 03, RW 07, dan RW 09. Contoh penelitian sebanyak 80 orang yang terdiri atas 53 nelayan juragan dan 27 nelayan buruh. Selain itu, menggunakan metode retrospektif untuk mendapatkan data sebelum terjadinya bencana alam.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karakteristik keluarga nelayan (besar keluarga, umur, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, kepemilikan aset, dan akses informasi, sumber informasi, jenis informasi), dukungan sosial, fungsi AGIL (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan sistem), kesejahteraan objektif (indikator utama yaitu pendapatan), dan kesejahteraan subjektif. Data diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data

sekunder berupa gambaran umum lokasi penelitian yang diperoleh dari arsip data di kantor desa dan kantor pemerintahan (BPS, kantor Kabupaten Ciamis) yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh diolah melalui proses editing, coding, scoring, entry, cleaning dan analisis data menggunakan program Microsoft Excel 2003, SPSS versi 13.0 for windows, dan Minitab versi 14 for windows. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensia. Analisis statistik inferensia yang digunakan adalah uji independent sample t-test dan Mann-Whitney untuk melihat adanya perbedaan variabel antara keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh, serta analisis korelasi Rank Spearman untuk melihat hubungan antar variabel yang diteliti dan untuk melihat pola hubungan antar variabel fungsi AGIL pada keluarga nelayan yang rawan terkena bencana alam.

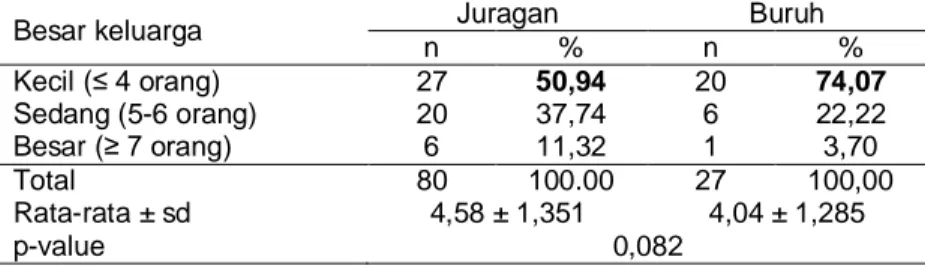

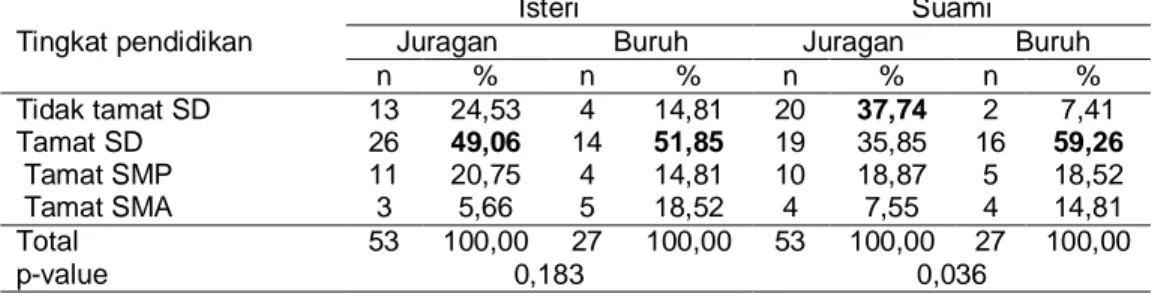

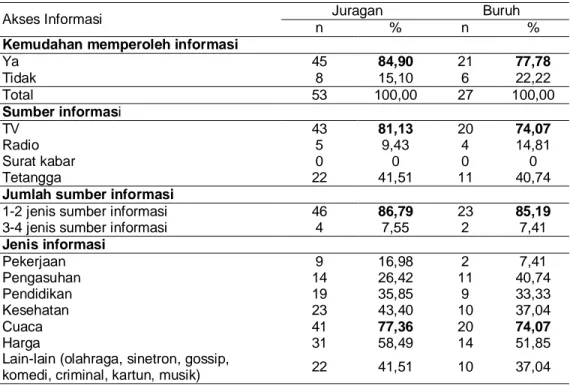

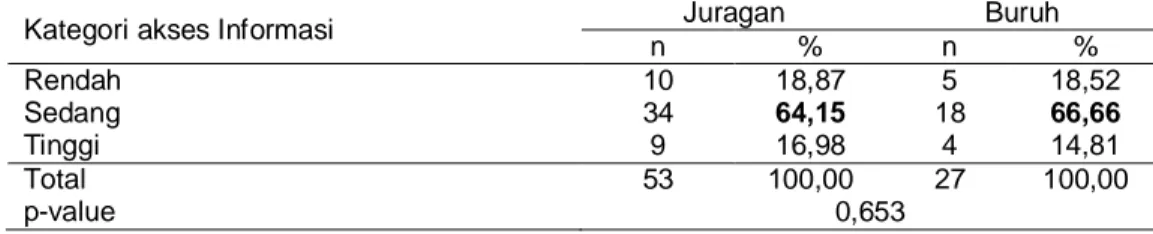

Karakteristik keluarga yang diukur dalam penelitian ini, yaitu: 1) besar keluarga, 2) umur, 3) lama pendidikan, 4) pendapatan, 5) kepemilikan aset, dan 6) akses informasi, jenis informasi serta sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi terbesar keluarga nelayan juragan (50.94%) dan keluarga nelayan buruh (74.07%) termasuk keluarga kecil (≤ 4 orang). Hampir 50 persen keluarga nelayan juragan termasuk keluarga sedang dan besar. Hal ini dikarenakan keluarga nelayan juragan banyak yang memiliki anak lebih dari dua, menampung anggota keluarga lain serta nelayan buruh yang belum berkeluarga. Persentase terbesar pada suami keluarga nelayan juragan (41.51%) dan keluarga nelayan buruh (33.33%) serta isteri keluarga nelayan juragan (33,96%) dan keluarga nelayan buruh (44,44%) termasuk ke dalam usia produktif dengan rentang usia antara 20 sampai 40 tahun. Sebanyak 74,57 persen suami keluarga nelayan juragan dan 66,67 persen suami keluarga nelayan buruh memiliki lama pendidikan kurang dari 9 tahun. Persentase terbesar lama pendidikan isteri pada keluarga nelayan juragan (73,58%) dan keluarga nelayan buruh (66,67%) kurang dari 9 tahun. Rata-rata pendapatan/kapita/bulan keluarga nelayan juragan (Rp 1 191 015) lebih besar daripada keluarga nelayan buruh (Rp 513 018). Seluruh keluarga nelayan juragan (100%) dan sebagian besar keluarga nelayan buruh (81,48%) memiliki aset lebih dari atau sama dengan 3 kali kebutuhan minimum per bulan. Akses informasi, sumber informasi, jenis informasi yang dimiliki keluarga nelayan juragan (64.15%) dan keluarga nelayan buruh (66.67%) berada pada kategori sedang.

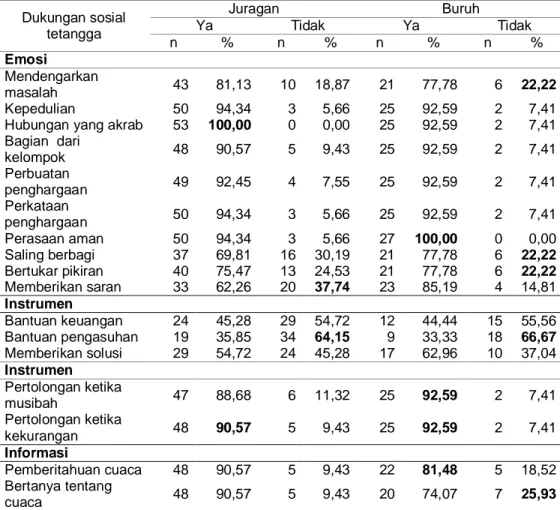

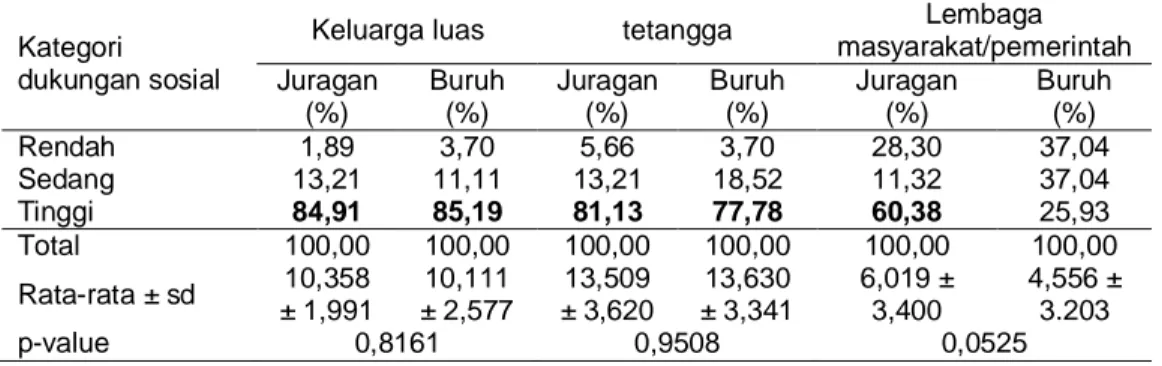

Dukungan sosial yang diterima oleh sebagian besar keluarga nelayan juragan (84.91%) dan keluarga nelayan buruh (85.19%;) dari keluarga luas termasuk dalam kategori tinggi. Dukungan sosial yang diberikan oleh tetangga kepada keluarga nelayan juragan (81,13%) dan keluarga nelayan buruh (77,78%) pun termasuk dalam kategori tinggi. Persentase keluarga nelayan juragan (60,38%) dua kali lebih besar dari persentase keluarga nelayan buruh(25,93%) yang terkategori tinggi dalam mendapatkan dukungan sosial dari lembaga masyarakat/pemerintah. Hal ini dikarenakan nelayan juragan mendapatkan bantuan dan fasilitas yang baik ketika terjadi bencana. Sebagian besar keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh tidak mengalami perubahan dukungan sosial yang diterima dari keluarga luas, tetangga, dan lembaga masyarakat/pemerintah pada saat sebelum dan sesudah terjadi bencana alam.

Secara umum, pengelolaan fungsi AGIL yang terdiri atas adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh memiliki keragaan yang tidak jauh berbeda. Sebagian besar keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh tidak memiliki perubahan fungsi AGIL pada saat sebelum dan sesudah terjadi bencana alam. Berdasarkan kesejahteraan objektif, pada musim

paceklik (pada saat penelitian dilakukan)sebagian besar keluarga nelayan juragan (77.36%) dan keluarga nelayan buruh (92.59%) tergolong tidak sejahtera. Berdasarkan persentase terbesar kesejahteraan subjektif, keluarga nelayan juragan (73.58%) dan keluarga nelayan buruh (55.56%) tergolong sejahtera.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara fungsi adaptasi dan fungsi integrasi dengan lama pendidikan suami, akses informasi, sumber informasi, dan jenis informasi. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan suami serta semakin banyak akses informasi, sumber informasi, dan jenis informasi yang diperoleh maka semakin tinggi pula tindakan adaptasi dan integrasi yang dilakukan dalam keluarga. Lama pendidikan suami dan dukungan sosial berhubungan positif dengan pencapaian tujuan. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan suami dan semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh keluarga maka semakin banyak tujuan yang ingin dicapai dalam keluarga. Terdapat hubungan yang signifikan positif antara lama pendidikan suami dengan fungsi pemeliharaan sistem dalam keluarga. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan suami maka semakin baik tindakan pemeliharaan sistem yang dilakukan dalam keluarga.

Uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa lama pendidikan suami, lama pendidikan isteri, akses informasi, sumber informasi, dan jenis informasi berhubungan signifikan positif dengan kesejahteraan objektif dan subjektif. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan suami–isteri, dan semakin banyak akses informasi, sumber informasi, jenis informasi yang diperoleh maka kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif keluarga juga semakin tinggi. Sedangkan besar keluarga berhubungan signifikan negatif dengan kesejahteraan objektif. Hal ini berarti semakin banyak jumlah anggota keluarga maka kesejahteraan objektifnya semakin rendah.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara fungsi pencapaian tujuan, fungsi integrasi, fungsi pemeliharaan sistem dan fungsi adaptasi. Hal ini berarti semakin tinggi tujuan yang ingin dicapai keluarga maka semakin tinggi pula tindakan integrasi dan pemeliharaan sistem yang dilakukan keluarga sehingga tindakan adaptasi yang dilakukan oleh keluarga juga semakin tinggi.

Uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara fungsi adaptasi dengan kesejahteraan objektif. Hal ini berarti semakin banyak tindakan adaptasi yang dilakukan oleh keluarga maka semakin tinggi kesejahteraan objektif keluarga tersebut. Fungsi pemeliharaan sistem berhubungan signifikan positif dengan kesejahteraan subjektif. Hal ini berarti semakin tinggi tindakan pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh keluarga maka semakin tinggi kesejahteraan subjektif keluarga tersebut.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan negatif antara kesejahteraan objektif dengan kesejahteraan subjektif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesejahteraan objektif keluarga nelayan, maka belum tentu kesejahteraan subjektifnya juga tinggi.

HUBUNGAN FUNGSI AGIL (ADAPTASI, PENCAPAIAN TUJUAN,

INTEGRASI, DAN PEMELIHARAAN SISTEM) DENGAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN DI DAERAH RAWAN

BENCANA

Christin Haryati

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Keluarga Dan Konsumen Pada

Program Studi Ilmu Keluarga Dan Konsumen

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : HUBUNGAN FUNGSI AGIL (ADAPTASI,

PENCAPAIAN TUJUAN, INTEGRASI, DAN

PEMELIHARAAN SISTEM) DENGAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN DI DAERAH RAWAN BENCANA

Nama : CHRISTIN HARYATI

NIM : I24053672

Disetujui,

Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si Irni Rahmayani Johan, SP, MM

Pembimbing Pertama Pembimbing Kedua

Diketahui,

Dr. Ir. Hartoyo, MSc

Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta Timur pada tanggal 14 Juli 1987 dari pasangan Pudjo Haryono dan Pelniati Padjonge. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dalam sebuah keluarga yang sederhana.

Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Malaka Jaya 11 Pagi Jakarta Timur dari tahun dari tahun 1993 sampai lulus pada tahun 1999. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 139 Jakarta Timur dari tahun 1999 sampai lulus pada tahun 2002, kemudian penulis meneruskan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 44 Jakarta Timur sampai lulus pada tahun 2005.

Selepas lulus dari SMA tahun 2005, penulis berhasil lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) di Institut Pertanian Bogor. Setelah mengikuti Tahap Persiapan Bersama (TPB) selama 1 tahun, akhirnya penulis berhasil masuk ke Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Segala Puji untuk Allah, Tuhan Semesta Alam atas karunia dan rahmat-Nya yang selalu melimpah serta bakat yang telah diberikan sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Skripsi yang berjudul Hubungan Fungsi AGIL dengan Kesejahteraan Keluarga Nelayan yang Rawan Terkena Bencana Alam merupakan salah satu syarat penulis untuk mendapatkan gelar sarjana.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si selaku pembimbing skripsi pertama atas

bimbingannya selama penulis kuliah dan menyelesaikan skripsi di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

Irni Rahmayani Johan. SP. MM selaku pembimbing skripsi kedua atas bimbingan arahan dan informasinya dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini

Dr. Ir. Dyah K Pranadji, M.Si., selaku penguji dan masukan-masukannya dalam skripsi ini

Staf BPS Kabupaten Ciamis serta Staf kantor Desa Pangandaran yang sudah memberikan banyak bantuan dan informasi sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik

Mamahku yang luar biasa, Bapak, Iqbal, Fia atas dukungan fisik, materi, moril dan kasih sayang yang tidak terukur banyaknya

Rekan satu penilitian, Rahma, Esty, Fitri yang sudah bersama-sama mengerjakan penelitian dalam keadaan suka maupun duka serta anak-anak IKK ’42 yang tidak dapat disebut satu persatu yang terut men-support

Dimazs Reditya Hamihenda, Sarjana Pertanian bin Yussa Agusjaya untuk dukungannya, semangat, inspirasi, energi, kesabaran, kasih sayang dan untuk yang terakhir

Akhir kata, penulis sadar bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 3 Kegunaan... 4 TINJAUAN PUSTAKA Ketahanan Keluarga ... 5 Fungsi AGIL ... 7 Kesejahteraan Keluarga ... 13 Karakteristik Keluarga ... 16 Dukungan Sosial ... 19

Kondisi Rawan Bencana Alam ... 20

KERANGKA PENELITIAN ... 22

METODE PENELITIAN Desain Tempat dan Waktu Penelitian ... 25

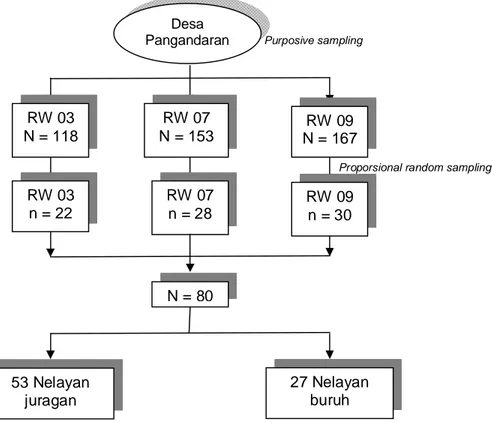

Contoh Jumlah dan Cara Pengambilan Contoh ... 25

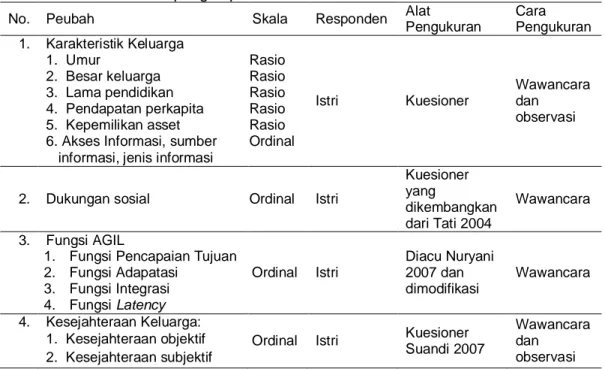

Jenis dan Cara Pengumpulan Data ... 26

Pengolahan dan Analisis Data ... 27

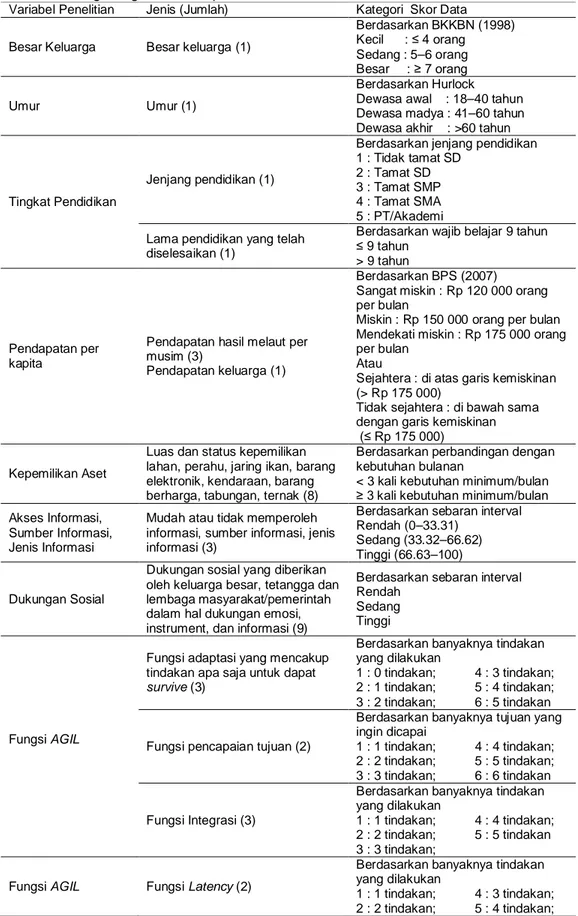

Definisi Operasional ... 30

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 35

Karakteristik Keluarga ... 35

Dukungan Sosial ... 41

Fungsi AGIL ... 44

Kesejahteraan Keluarga ... 52

Halaman KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ... 63

Saran ... 64

DAFTAR PUSTAKA ... 65

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Jenis dan cara pengambilan data ... 27 2 Pengkategorian data penelitian ... 33 3 Sebaran contoh menurut besar keluarga nelayan juragan dan

keluarga nelayan buruh ... 36 4 Sebaran contoh menurut umur pada keluarga nelayan juragan dan

keluarga nelayan buruh ... 37 5 Sebaran contoh menurut tingkat pendidikan pada keluarga nelayan

juragan dan keluarga nelayan buruh ... 37 6 Sebaran contoh menurut lama pendidikan pada keluarga nelayan

juragan dan keluarga nelayan buruh ... 38 7 Sebaran contoh menurut pendapatan perkapita pada keluarga

nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 38 8 Sebaran contoh menurut kepemilikan aset pada keluarga nelayan

juragan dan keluarga nelayan buruh ... 39 9 Sebaran contoh menurut akses informasi, sumber informasi, jenis

informasi pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan

buruh ... 40 10 Sebaran contoh menurut kategori akses informasi, sumber informasi,

jenis informasi pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 41 11 Sebaran contoh menurut dukungan sosial keluarga luas ... 41 12 Sebaran contoh menurut dukungan sosial tetangga ... 42 13 Sebaran contoh menurut dukungan sosial lembaga masyarakat

/pemerintah ... 43 14 Sebaran contoh menurut kategori dukungan sosial pada keluarga

nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 43 15 Sebaran contoh menurut perubahan dukungan sosial sebelum dan

sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan juragan dan

keluarga nelayan buruh ... 44 16 Sebaran contoh menurut banyaknya tindakan adaptasi yang

dilakukan keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan

buruh... 45 17 Sebaran contoh menurut pencarian nafkah yang dilakukan keluarga

nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 45 18 Sebaran contoh menurut perubahan fungsi adaptasi sebelum dan

sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan juragan dan

keluarga nelayan buruh ... 46 19 Sebaran contoh menurut banyaknya tujuan yang ingin dicapai

keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 47

Halaman

20 Sebaran contoh menurut tujuan yang ingin dicapai 47

21 Sebaran contoh menurut perubahan fungsi pencapaian tujuan sebelum dan sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan

juragan dan keluarga nelayan buruh ... 48 22 Sebaran contoh menurut banyaknya tindakan integrasi yang

dilakukan keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan

buruh... 48 23 Sebaran contoh menurut jenis integrasi yang dilakukan keluarga

nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 49 24 Sebaran contoh menurut perubahan fungsi integrasi sebelum dan

sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan juragan dan

keluarga nelayan buruh ... 49 25 Sebaran contoh menurut banyaknya tindakan pemeliharaan sistem

yang dilakukan keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan

buruh ... 50 26 Sebaran contoh menurut jenis pemeliharaan sistem yang diberikan

keluarga pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan

buruh... 51 27 Sebaran contoh menurut perubahan fungsi pemeliharaan sistem

sebelum dan sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan

juragan dan keluarga nelayan buruh ... 52 28 Sebaran contoh menurut pendapatan per kapita pada musim panen

keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 53 29 Sebaran contoh menurut persentase kesejahteraan subjektif pada

keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 54 30 Sebaran contoh menurut kategori kesejahteraan subjektif pada

keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh ... 56 31 Sebaran koefisien korelasi Spearman karakteristik keluarga dan

dukungan sosial dengan fungsi AGIL ... 58 32 Sebaran koefisien korelasi Spearman karakteristik keluarga dan

dukungan sosial dengan kesejahteraan keluarga ... 59 33 Sebaran koefisien pola hubungan antar variabel pada fungsi AGIL ... 61 34 Sebaran koefisien korelasi fungsi AGIL dengan kesejahteraan

keluarga ... 62

DAFTAR GAMBAR

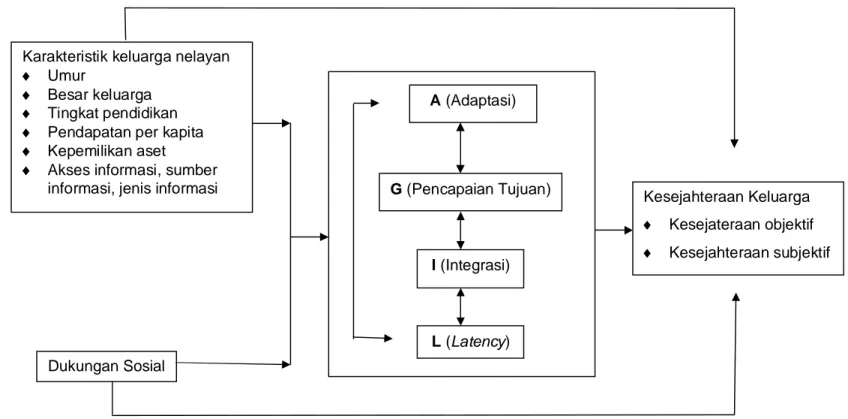

Halaman 1 Skema AGIL ... 8 2 Kerangka pemikiran hubungan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan,

integrasi dan pemeliharaan sistem dengan kesejahteraan keluarga

nelayan yang rawan terkena bencana alam ... 24 3 Teknik pengambilan contoh ... 26

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Sebaran contoh menurut pendapatan per musim ... 68 2 Hasil uji korelasi antar variabel ... 69

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah lautannya lebih luas dibandingkan wilayah daratannya dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (Savitri dan M. Khazali, 1999). Laut-laut yang ada di wilayah Indonesia pun mempunyai kekayaan alam yang melimpah ruah. Selain sumberdaya mineral yang banyak terkandung di wilayah lautan Indonesia, ikan-ikan serta terumbu karang yang terdapat di wilayah lautan Indonesia pun sangat melimpah ruah. Kekayaan alam di wilayah Indonesia membuat hampir dari setengah penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan (Satria, 2008).

Wilayah perairan Indonesia berada diantara dua lempeng yaitu lempeng samudera dan lempeng benua (Kumaat, 2007). Secara teknis, kondisi demikian membawa konsekuensi dan perhatian lebih dikarenakan sebagian besar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia berada pada daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, erosi pantai, banjir pasang-surut dan subsiden, badai dan sedimentasi (Bakosurtanal, 2009).

Kondisi wilayah perairan Indonesia yang rawan bencana alam akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Indonesia. Kondisi kesejahteraan nelayan di Indonesia saat ini belum beranjak jauh dari lingkaran kemiskinan dan masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Data yang ada hanya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir tahun 2002 sebayak 32 persen ditinjau dari indikator pendapatan satu dollar per hari (Satria, 2008). Ketiadaan data kemiskinan nelayan mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik yang menimbulkan banyak kritik dari organisasi-organisasi luar yang peduli terhadap kesejahteraan nelayan.

Kesejahteraan keluarga merupakan output dari ketahanan keluarga yang dapat ditingkatkan melalui upaya perwujudan keluarga nelayan yang mampu bertahan dari kerawanan bencana. Menurut Sunarti (2001), ketahanan keluarga dapat dilihat dari kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh keluarga tersebut. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga yaitu melaksanakan fungsi keluarga dengan baik sehingga dapat tetap mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya (Nuryani, 2007).

Keluarga dapat mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya pada keadaaan apapun dengan memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada dalam keluarga. Pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh keluarga terkait dengan pengelolaan fungsi AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) dalam keluarga tersebut. Fungsi AGIL merupakan salah satu teori yang dapat menggambarkan apakah fungsi keluarga sudah dapat dijalankan dengan baik. Pengelolaan fungsi AGIL pada setiap keluarga berbeda-beda. Fungsi AGIL terdiri dari masalah adaptasi yang mengacu pada perolehan sumberdaya atau fasilitas yang cukup dari lingkungan luar sistem, dan kemudian mendistribusikannya di dalam sistem; masalah pencapaian tujuan mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan tujuan, memotivasi dan memobilisasi usaha dan energi dalam sistem untuk mencapai tujuan; masalah integrasi mengacu kepada proses pemeliharaan ikatan dan solidaritas, dan melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem, dan mencegah gangguan utama dalam sistem, serta; masalah latency mengacu kepada proses dimana energi dorongan disimpan dan didistribusikan di dalam sistem, melibatkan dua masalah yang saling berkaitan yaitu pola pemeliharaan dan pengelolaan masalah atau ketegangan (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983).

Sehubungan dengan adanya bencana alam yang mempengaruhi kehidupan keluarga nelayan dalam memenuhi pelaksanaan fungsi keluarga dan pengelolaan sumberdaya yang dimilki, maka penelitian untuk mengkaji ketahanan keluarga nelayan di kecamatan Pengandaran terutama menganalisis hubungan antara fungsi adaptasi, pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi, dan pemeliharaan sistem (latency) (AGIL) dengan kesejahteraan keluarga merupakan hal yang sangat menarik. Dengan demikian dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana keragaan karakteristik keluarga, dukungan sosial yang diterima keluarga nelayan, fungsi AGIL dan kesejahteraan keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh di daerah rawan bencana?

2. Apakah terdapat perbedaan fungsi AGIL dan dukungan sosial sebelum dan sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh?

3. Adakah hubungan antar karakteristik keluarga nelayan, dukungan sosial, fungsi pencapaian tujuan, fungsi adaptasi, fungsi integrasi, serta fungsi

pemeliharaan sistem (latency) pada keluarga nelayan di daerah rawan bencana?

4. Adakah pola hubungan antar variabel pada fungsi AGIL pada keluarga nelayan di daerah bencana?

5. Adakah hubungan antara fungsi AGIL dengan kesejahteraan keluarga nelayan di daerah rawan bencana?

6. Adakah hubungan antara kesejahteraan subjektif dengan kesejahteraan objektif pada keluarga nelayan di daerah rawan bencana?

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketahanan keluarga nelayan terutama menganalisis hubungan antara fungsi adaptasi, pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi, dan pemeliharaan sistem (latency) (AGIL) dengan kesejahteraan keluarga nelayan di daerah rawan bencana.

Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik keluarga, dukungan sosial serta fungsi AGIL pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh di daerah rawan bencana.

2. Menganalisis keragaan dukungan sosial, fungsi AGIL, kesejahteraan keluarga dan perubahan sebelum dan sesudah terjadi bencana pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh di daerah rawan bencana.

3. Menganalisis perbedaan fungsi AGIL dan dukungan sosial sebelum dan sesudah terjadi bencana alam pada keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh

4. Menganalisis hubungan antara karakteristik keluarga nelayan dan dukungan sosial dengan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan sistem serta kesejahteraan keluarga pada keluarga nelayan di daerah rawan bencana.

5. Menganalisis pola hubungan antar variabel fungsi AGIL pada keluarga nelayan di daerah rawan bencana.

6. Menganalisis hubungan antara fungsi AGIL dengan kesejahteraan keluarga nelayan di daerah rawan bencana.

7. Menganalisis hubungan antara kesejahteraan subjektif dengan kesejahteraan objektif pada keluarga nelayan di daerah rawan bencana.

Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Ciamis mengenai kondisi kesejahteraan keluarga nelayan, agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan program-program yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. Bagi seluruh keluarga pada umumnya dan keluarga nelayan pada khususnya, diharapkan lebih memahami penerapan fungsi AGIL dengan baik sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang keluarga yang dapat diterapkan pada kehidupan keluarga nanti guna mencapai kesejahteraan keluarga.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 tahun 1992 merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani 2007). Menurut Sunarti (2001) karakteristik atau komponen ketahanan keluarga terdiri dari dorongan berprestasi, komitmen terhadap keluarga, komunikasi, orientasi agama, hubungan sosial, penghargaan, peran yang jelas dalam keluarga, dan waktu kebersamaan. Ketahanan keluarga yang kuat nyatanya akan mencerminkan adanya unsur-unsur penting yang sangat mempengaruhi kehidupan beragama secara nyata, kesadaran melaksanakan nilai-nilai tradisi dan peran pendidikan dalam keluarga (Soedarsono 1997). Sedangkan Kaykuzma (1992) diacu oleh Desmarita (2004), menyatakan bahwa keluarga yang kuat biasanya memiliki komitmen, penghargaan, waktu bersama yang memadai, komunikasi yang bagus, selera humor yang bagus, saling berbagi, punya ketertarikan yang sama, saling membantu dan bekerjasama.

Berdasarkan kajian pustaka ketahanan keluarga dapat dirumuskan definisi operasional ketahanan keluarga yaitu kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial keluarga (Sunarti, 2001). Ukuran ketahanan keluarga melalui pendekatan sistem terdiri dari komponen masukan (input) proses, dan keluaran (output). Komponen proses seperti pengelolaan masalah, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latency, serta kesejahteraan sebagai tujuan keluarga. Pengukuran ketahanan keluarga diperoleh dengan cara melakukan uji validitas konstruk menggunakan analisis faktor (exploratory dan confirmatory) menghasilkan tiga peubah laten, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis (Sunarti, 2001).

Menurut Sunarti (2001), ketahanan fisik keluarga adalah kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga yaitu komponen anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketahanan sosial keluarga adalah ketahanan keluarga dalam menerapkan nilai agama,

memelihara mekanisme penanggulangan krisis yang baik pula. Sedangkan ketahanan psikologis keluarga adalah kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi, sehingga menghasilkan konsep diri yang positif.

Ketahanan keluarga pun berperan penting mengurangi tingkat kemiskinan

dengan menciptakan kapasitas, kesempatan dan ketahanan untuk

mengakumulasikan aset seperti pengetahuan, kesehatan, lahan, keuangan, peralatan, pendidikan, jaringan sosial dan pengaruh politik (Sunarti, et al. 2008). Peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting sehubungan dengan fakta adanya variasi kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan fungsi, melalui pengelolaan sumberdaya yang dimiliki, serta kemampuan keluarga dalam pengelolaan masalah dan stress (Krysan, Kristin A Moore, & Zill, 1990, diacu oleh Sunarti 2001). Ciri kemandirian keluarga adalah sikap mental keluarga dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada seluruh lembaga keluarga untuk meningkatkan kesejahteraannya dan membangun seluruh potensinya agar menjadi sumberdaya insani dalam mendukung pembangunan bangsa (Puspa, 2007).

Peningkatan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui “Delapan Pilar Gerakan Keluarga Sejahtera (BKKBN 1992, diacu oleh Desmarita 2004), yaitu:

1. Mengisi nilai-nilai keagamaan dalam keluarga hingga menjadikan anggota keluarga beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME.

2. Membudayakan anggota keluarga dengan cara melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang luhur dan mewariskannya pada generasi penerus.

3. Memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga akan kasih sayang dan kebutuhan efektif lainnya yang amat diperlukan dalam menyempurnakan kemanusiaan.

4. Melindungi setiap anggota keluarga dan menciptakan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.

5. Menciptakan hubungan suami-isteri yang harmonis melalui interaksi seksual menuju kehidupan reproduktif yang sehat.

6. Memberikan pendidikan dan pembinaan sosialisasi pada anggotanya terutama terhadap anak-anak yang sedang tumbuh kembang dengan kesadaran membina anak menjadi sumberdaya manusia yang berguna untuk pembangunan.

7. Menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga terutama dengan memenuhi kebutuhan dasar yaitu makan-pakaian-perumahan dan kesehatan,

selanjutnyameningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memenuhi kebutuhan sekunder dan pengembangannya.

8. Melestarikan lingkungan dan merawatnya dengan penuh kesadaran bahwa daya dukung lingkungan amat diperlukan manusia dalam pembangunan.

Fungsi AGIL

Keluarga memiliki berbagai fungsi penting yang menentukan kualitas kehidupan baik kehidupan individu, keluarga, bahkan kehidupan sosial (kemasyarakatan). Fungsi keluarga dapat dibagi menjadi fungsi ekspresif dan instrumental. Fungsi ekspresif keluarga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosi dan perkembangan, termasuk moral, loyalitas, dan sosialisasi anak. Sementara itu, fungsi instrumental berkaitan dengan manajemen sumberdaya untuk mencapai berbagai tujuan keluarga (Sunarti, 2008).

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam menjelaskan fungsi keberlangsungan keluarga adalah teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons. Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam mengenai struktur dari proses interaksi, Parsons menyatakan bahwa keluarga dapat dianggap sebagai contoh dari kelompok kecil dalam sistem sosial. Parsons melakukan penelitian mengenai teori AGIL yang menghasilkan sebuah buku berjudul Working Papers in Theory of Action (WPTA) yang menjelaskan bahwa setiap sistem sosial mempunyai empat masalah fungsional utama secara berturut-turut, yaitu adaptasi terhadap situasi dan kondisi eksternal, perangkat kontrol terhadap kinerja-kinerja yang berorientasi tujuan, manajemen pengungkapan perasaan dan tekanan dari para anggotanya, serta mempertahankan integrasi sosial antara sesama anggotanya sebagai suatu keutuhan bersama (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983).

Keluarga adalah suatu pranata sosial yang sangat penting fungsinya dalam setiap masyarakat (Ogburn 1999, diacu oleh Nuryani 2007). Yang menarik dari teori Ogburn (1999) bagi peminat studi keluarga adalah pendapatnya bahwa sistem keluarga berubah sebagai akibat perubahan teknologi. Proses sosialisasi pada tahap ini dapat digambarkan melalui kerangka A-G-I-L yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dalam menganalisis tindakan-tindakan sosial (D.P. Jonson, 1086 hal 128-136). Fase-fase seperti adaptation, goal attainment, integration, dan lattent pattern maintenance tidak ada batasan yang jelas, karena merupakan suatu proses yang terjadi secara sinambung. Fase-fase tersebut dalam proses

sosialisasi dijelaskan sebagai berikut:L-A-G-I. Parsons lebih mengarah ke pendekatan structural fungsional: yang disoroti 1) fungsi-fungsi keluarga untuk masyarakat 2) fungsi-fungsi dari subsistem dalam keluarga untuk keluarga dan subsistem-subsistem itu sendiri 3) fungsi-fungsi keluarga untuk anggota-anggota keluarga termasuk perkembangan kepribadian. Dengan kata lain yang dipelajari adalah : 1) hubungan antara keluarga dan unit-unit sosial yang lebih luas 2) hubungan di antara keluarga dan subsistem-subsistemnya 3) hubungan diantara keluarga dan kepribadian.

Pada dasarnya empat masalah fungsional ini membentuk dasar dari spesifikasi yang terperinci mengenai fungsi penting untuk keberlangsungan (survival) dari setiap sistem sosial. Menurut Parsons (1953) diacu oleh Hamilton (1983) keberlangsungan (survival) merupakan fungsi utama seluruh masyarakat yang melibatkan pembelajaran terhadap segala sesuatu yang mengikat anggota masyarakat untuk bersatu melalui bahasa serta nilai-nilai sosial dan budaya. Berdasarkan pengembangan dari WPTA, Parsons membentuk empat paradigma fungsi yang disebut “four function paradigm” atau skema AGIL yang digambarkan sebagai berikut:

Adaptation (A) Goal Attainment (G)

Latency (L) Integration (I)

Gambar 1. Skema fungsi AGIL

Parsons (1953) diacu oleh Hamilton (1983) mengaplikasikan model konseptual ini terhadap pengembangan dari disiplin ilmu yang luas mulai dari ekonomi, kesehatan mental, politik, sistem kepribadian, dinamika kelompok, sosialisasi, pendidikan, agama, hukum, organisasi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil-hasil pengembangan skema AGIL tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa empat masalah fungsional utama dalam keberlangsungan sistem yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan sistem yang berada pada tingkatan sistem kepribadian, sosial, dan budaya. Keluarga sebagai unit sosial terkecil merupakan tulang punggung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut yang selanjutnya menentukan keberlangsungan serta keseimbangan sistem sosial yang lebih luas (Sunarti 2001).

Fungsi Adaptasi

Adaptasi mengacu pada perolehan sumberdaya atau fasilitas yang cukup dari lingkungan luar sistem, dan kemudian mendistribusikannya di dalam sistem (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983). Adaptasi adalah suatu pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial ekonomi, serta ekologi dimana penduduk tersebut tinggal. Pemilihan tindakan yang bersifat kontekstual tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia di lingkungan guna mengatasi tekanan-tekanan sosial ekonomi (Kusnadi 1996, diacu oleh Lubis 1999).

Tindakan adaptasi bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang eksternal dan internal. Berdasarkan sudut pandang internal, adaptasi dibagi dua yaitu eksistensi interpretasi (existential interpretation) dan kategorisasi moral-evaluasi (moral-evaluation categorization). Tindakan eksistensi interpretasi adalah kemampuan seseorang untuk memandang dirinya agar tetap eksis dalam lingkungannya, sedangkan tindakan moral-evaluasi merupakan tindakan seseorang untuk tetap dapat mengikuti kaidah atau nilai-nilai moral yang ada di lingkungan (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983).

Berdasarkan sudut pandang eksternal, tindakan adaptasi seseorang dibagi menjadi dua yaitu simbolisasi kognitif (cognitive symbolization) dan simbolisasi ekspresif (exspressive symbolization). Tindakan kognitif merupakan cara berpikir seseorang dengan memandang berbagai sumberdaya yang ada di lingkungan luar untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983). Tindakan adaptasi dalam penelitian ini merupakan coping strategy yang dilakukan keluarga untuk memperoleh sumberdaya dari lingkungan luar.

Dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi, keluarga perlu mengembangkan strategi adaptasi yang memadai, salah satunya adalah coping strategy. Friedman (1998) mendefinisikan coping keluarga sebagai respon positif yang digunakan keluarga dan sistemnya untuk memecahkan masalah atau mengurangi stress yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu. Selanjutnya Mc Cubin dan Thompson (1987), diacu oleh Noverina (2006) menyatakan bahwa coping merupakan manajemen dari dimensi-dimensi kehidupan keluarga termasuk memelihara organisasi keluarga (secara internal), mempertahankan keutuhan keluarga, peningkatan hubungan dengan masyarakat dan mengontrol

pengaruh kuat dari sumber stres yang menjadi suatu proses pencapaian keseimbangan dalam keluarga.

Coping strategy keluarga dibagi menjadi dua yaitu coping internal atau intrafamiliar dan eksternal atau ekstrafamiliar. Coping strategy internal meliputi mengandalkan kemampuan sendiri dari keluarga, penggunaan humor, musyawarah bersama (memelihara ikatan bersama), mengartikan masalah, pemecahan masalah secara bersama, fleksibilitas peran, dan normalisasi. Sedangkan coping strategy eksternal meliputi mencari informasi, memelihara hubungan aktif dengan komunitas, mencari sistem pendukung sosial, mencari dukungan spiritual (Friedman 1998).

Adaptasi yang dilakukan oleh suatu sistem keluarga dalam mempertahankan kelangsungan hidup semua anggota keluarganya berbeda-beda menurut derajatnya, mulai dari mempertahankan masalah hidup dan mati sampai dengan mempertahankan hidup agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mampu bekerja secara normal sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing (Pakpahan & Pasandaran 1990, diacu oleh Nuryani 2007). Selanjutnya dapat menentukan tingkat pendapatan bagi rumahtangga tersebut (Ginting & Penny 1984, diacu oleh Nuryani 2007).

Fungsi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Pencapaian tujuan mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan tujuan, memotivasi dan memobilisasi usaha dan energi dalam sistem untuk mencapai tujuan (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983). Setiap keluarga mempunyai tujuan atau rencana yang akan dicapai (output), dengan syarat adanya sumberdaya keluarga (input) baik materi, energi, dan informasi. Sehingga keluarga dapat mencapai tujuannya, dan dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan menggunakan sumberdaya keluarga, maka perlu melalui proses (throughput) yang harus ditempuh (Deacon & Firebaugh 1988).

Masalah pencapaian tujuan dalam suatu keluarga dapat diukur dari kualitas dan performace tujuan itu sendiri. Pencapaian tujuan berdasarkan kualitas dapat diukur dari nilai yang didapat dari pencapaian tujuan, biasanya berupa kepuasan dan penghargaan terhadap sesuatu yang telah dicapai. Pencapaian tujuan berdasarkan performance dapat diukur berdasarkan suatu hal yang dapat ditunjukkan dalam tindakan (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983).

Banyaknya tujuan yang ingin dicapai keluarga yang satu dengan lainnya berbeda-beda, berkaitan dengan kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam dan lingkungan luar keluarga. Salah satu kemampuan keluarga dalam memperoleh sumberdaya dari lingkungan luar dapat dilihat berdasarkan besarnya pendapatan keluarga. Terjadinya perubahan pendapatan akan mempengaruhi nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh keluarga. Perubahan pendapatan akan mengubah selera dan kebutuhan keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan secara kualitatif tujuan yang akan dicapai (Deacon & Firebaugh 1988).

Fungsi Integrasi

Keluarga sebagai suatu sistem sosial merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu mata rantai yang sulit untuk dipisahkan dan mempunyai tujuan yang akan dicapai. Hubungan tersebut terikat begitu erat sehubungan suatu perubahan yang terjadi pada suatu bagian pasti menyebabkan perubahan-perubahan dalam seluruh sistem (Dewi 2002). Sistem keluarga memiliki ciri khas penting yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi penyebab adanya sifat-sifat dan karakteristik baru yang merupakan suatu fungsi dari keterkaitan tersebut (Friedman 1998). Hal ini terkait dengan tindakan integrasi keluarga dalam mempererat hubungan antar anggota keluarganya (Nuryani 2007).

Integrasi mengacu kepada pemeliharaan ikatan dan solidaritas, dengan melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem, dan mencegah gangguan utama dalam sistem. Tindakan integrasi dalam sebuah keluarga merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup berkeluarga, karena integrasi melibatkan ke empat variabel AGIL itu sendiri, sehingga dari ke empat variabel tersebut adanya suatu keterikatan yang dapat saling membangun, agar semua anggota keluarga yang ada di dalamnya dapat tetap bertahan dalam lingkungannya (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983).

Setiap anggota keluarga mempunyai kepercayaan bahwa solidaritas keluarga sebagai landasan untuk dapat menumbuhkan solidaritas dan kepercayaan kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya individualisme dalam keluarga dan masyarakat, kelompok konservatif memiliki norma bersama terhadap peraturan perilaku (behavior). Keputusan yang harus diambil mengarah pada kepentingan bersama dengan

tidak menghilangkan hak asasi manusia sebagai makhluk sosial dengan melakukan berbagai penyesuaian (Suandi 2007).

Fungsi Pemeliharaan Sistem (Latency)

Menurut Megawangi (2001), keluarga sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai tugas dan fungsi agar sistem dapat berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga. Pemeliharaan sistem (latency) mengacu kepada proses dimana energi dorongan disimpan dan didistribusikan di dalam sistem, melibatkan dua masalah saling berkaitan yaitu pola pemeliharaan dan pengelolaan masalah atau ketegangan. Secara umum, masalah pemeliharaan sistem dibagi menjadi tiga aspek yaitu pembagian peran masing-masing anggota keluarga, bantuan yang diterima untuk memotivasi anggota keluarga, dan peraturan atau norma yang berlaku dalam keluarga (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983).

Keluarga sebagai sistem terkecil, mempunyai ciri-ciri sistem seperti memiliki keutuhan, memiliki subsistem yang saling terkait, mempunyai batas sebagai tempat pertemuan antar sistem, mempunyai fungsi, ada hierarki yang terbentuk karena adanya subsistem dan adanya dinamika (Megawangi, 2001). Pembagian peranan dalam keluarga dapat membantu berjalannya fungsi keluarga secara optimal. Agar fungsi keluarga berada pada kondisi optimal, perlu peningkatan fungsionalisasi dan struktur yang jelas, yaitu suatu rangkaian peran dimana sistem sosial dibangun (Sunarti, 2001). Levy diacu oleh Megawangi (2001) mengatakan bahwa tanpa ada pembagian tugas yang jelas pada masing-masing anggota keluarga dengan status sosialnya, maka fungsi keluarga akan terganggu yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem yang lebih besar lagi. Terjadinya salah satu disfungsi keluarga akan berdampak besar bagi keluarga dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Menurut Tati (2004) motivasi yang diberikan dalam bentuk dukungan suami terhadap isteri untuk melaksanakan peranannya sebagai isteri, atau terhadap isteri dalam memerankan seorang ibu untuk melaksanakan pengasuhan anak, dengan cara suami memberi simpati, perhatian, dan kepercayaan yang dilandasi kasih sayang, akan memberi kekuatan yang besar pengaruhnya terhadap isteri dalam melaksanakan tugas dan perannya. Pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga yang

memiliki kesejahteraan yang tinggi maka pemeliharaan sistem (latency) yang dilakukannya pun akan semakin baik.

Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Menetapkan indikator kesejahteraan keluarga serta cara pengukurannya merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan secara tuntas karena tingkat kesejahteraan mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga (Ancok 1990, diacu oleh Ibrahim 2007). Hal ini disebabkan permasalahan keluarga sejahtera bukan hanya menyangkut permasalahan di satu bidang saja, tetapi menyangkut berbagai bidang kehidupan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan pendekatan integrasi berbagai bidang disiplin ilmu dan atau melalui pengamatan empiric berbagai kasus untuk dapat menemukan indikator keluarga sejahtera yang berlaku umum dan spesifik (Prabawa 1998, diacu oleh Nuryani 2007).

Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga setiap orang yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tinkat kesejahteraan (Sukirno 1985, diacu oleh Ibrahim 2007). Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan yang sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumberdaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga (Prabawa 1998, diacu oleh Nuryani 2007).

Menurut World Health Organization (WHO) (Santamarina et al. 2002, diacu oleh Suandi 2007), terdapat enam kategori dan kesejahteraan (quality of life or individu well-being) yaitu fisik, psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, lingkungan dan spiritual. Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Suandi 2007). BPS mengartikan kesejahteraan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya (Ibrahim 2007).

Tingkat kesejahteraan keluarga berbeda-beda tergantung wilayah regional maupun geografi serta nilai-nilai sosial budaya dimana keluarga berada yang mengakibatkan terjadi perbedaan dalam menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga yaitu berdasarkan pendekatan objektif dan subjektif. Pendekatan objektif diturunkan dari data kuantitatif diperoleh dari angka-angka yang langsung dihitung dari aspek yang telah ditelaah. Pendekatan subjektif didapat dari persepsi masyarakat tentang aspek kesejahteraan sehingga hasilnya merupakan perkembangan dari aspek kesejahteraan. Pendekatan dengan indikator subjektif secara filosofi berhubungan erat dengan psikologi sosial masyarakat. Penduduk mungkin mempunyai pandangan sendiri tentang apa arti kesejahteraan yang mungkin bisa berbeda dengan pandangan objektif. Konsep subjektif dapat memberikan pengertian yang mendalam tentang masalah kesejahteraan yang dihadapi rumahtangga (Raharto & Romdiati 2000).

Pendekatan objektif atau disebut dengan istilah kesejahteraan objektif melihat bahwa tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat hanya diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi sosial maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan baku (tingkat kesejahteraan masyarakat semuanya dianggap sama). Ukuran yang sering digunakan yaitu terminologi uang, pemilikan akan tanah, pengetahuan, energi, keamanan, dan lain-lain. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan konvensial untuk kepentingan politik karena pengukurannya sangat praktis dan mudah dilakukan, namun sedikit sekali menyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya (Santamarina et al. 2002, diau oleh Suandi 2007).

Kesejahteraan dengan pendekatan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan dirasakan oleh masyarakat sendiri bukan oleh orang lain. Pendekatan subjektif mendefinisikan kesejahteraan berdasarakan pemahaman penduduk mengenai standar hidup mereka dan bagaimana mereka mengartikannya (Santamarina et al. 2002, diacu oleh Suandi 2007). Selanjutnya menurut Diener & Biswas (2000), kesejahteraan secara subjektif menggambarkan evaluasi individu terhadap kehidupan yang mencakup kebahagiaan, kondisi emosi yang gembira, kepuasan hidup dan relatif tidak adanya semangat dan emosi yang tidak menyenangkan.

Menurut Mardinus (1995), diacu dalam Puspa (2007) mengatakan bahwa untuk menentukan suatu keluarga sudah digolongkan sejahtera secara material atau belum tentunya diperlukan ukuran pendapatan yang biasa disebut garis kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara batas kemiskinan absolute yaitu suatu kondisi dimana tingkat pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik untuk makan, pakaian, dan perumahan sedangkan seseorang dikatakan miskin jika pendapatan perkapitanya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (batas kecukupan pangan) dan non makanan (batas kecukupan non pangan). Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tidak dapat memenuhi semua kebutuhan secara material. Namun ada kalanya suatu keluarga, walau berpendapatan di bawah garis kemiskinan tetapi merasa sejahtera daripada keluarga yang berpendapatan lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan kesejahteraan non-fisik dalam keluarga. Kesejahteraan non-fisik dapat diukur dari kesejahteraan spiritual yang lebih subjektif. Kesejahteraan spiritual suatu keluarga dapat diukur dengan kualitas kehidupan non-fisik, antara lain: ketaqwaan, keselarasan, keserasian, daya juang dan aspek non-fisik lainnya (Mardius 1995, diacu oleh Puspa 2007).

Menurut Syarief dan Hartoyo (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga antara lain:

1. Faktor ekonomi. Adanya kemiskinan yang dialami oleh keluarga akan menghambat upaya peningkatan pembangunan sumberdaya yang dimiliki keluarga, yang pada gilirannya akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Faktor budaya. Kualitas kesejahteraan keluarga ditandai oleh adanya kemantapan budaya yang dicerminkan dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemantapan budaya ini dimaksudkan untuk menetralisir akibat dari adanya pengaruh budaya luar. Adanya kemantapan budaya diharpakan akan mampu memperkokoh keluarga dalam melaksanakan fungsinya.

3. Faktor teknologi. Peningkatan kesejahteraan juga harus didukung oleh pengembangan teknologi. Keberadaan teknologi dalam proses produksi

diakui telah mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Penguasaan teknologi ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pemilikan modal.

4. Faktor keamanan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh adanya stabilitas keamanan yang terjamin.

5. Faktor kehidupan beragama.Kesejahteraan keluarga akan menyangkut masalah kesejahteraan spiritual. Setiap keluarga diberi hak untuk dapat mempelajari dan menjalankan syariat agamanya masing-masing dengan tanpa memaksakan agama yang satu kepada agama yang lainnya. Sehingga pemahaman keagaman dan pelaksanaan syariat akan mampu meningkatkan kesejahteraan spiritualnya.

6. Faktor kepastian hukum. Peningkatan kesejahteraan keluarga juga menuntut adanya jaminan atau kepastian hukum.

Karakteristik Keluarga

Besar Keluarga

Besar keluarga ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota keluarga, biasanya jumlah anak. Besar keluarga akan mempengaruhi pembentukan tingkah laku anak. Semakin besar keluarga, maka semakin sedikit perhatian yang diperoleh anak dari orangtua. Selain itu, keluarga dengan jumlah anak yang terlalu besar seringkali mempunyai masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok keluarga (Palungan 1993, diacu oleh Cahyaningsih 1999). Dalam masyarakat Indonesia, masih ada kemungkinan jumlah keluarga ditambah dengan nenek, adik, bibi, paman, dan keponakan-kpeonakan, namun inti keluarga tetap terdiri dari orangtua dan anak.

Dalam penelitian Prabawa (1998) diacu dalam Puspa (2007) diungkapkan bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan yang diperoleh seorang kepala keluarga dalam rumahtangganya, pada akhirnya kesejahteraan mereka akan banyak ditentukan oleh pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan per kapita selain ditentukan oleh total pendapatan yang diterima, ditentukan juga oleh seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga yang bersangkutan. Tidak semua anggota keluarga dalam rumah tangga bekerja produktif sehingga dapat memperbesar beban ketergantungan. Banyaknya jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per

kapita dan besarnya konsumsi keluarga. Oleh karena itu, jumlah anggota keluarga atau ukuran keluarga akan memberi dorongan bagi rumahtangga bersngkutan untuk lebih banyak menggali sumber pendapatan lainnya.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan orangtua merupakan aspek yang mempengaruhi keefektifan komunikasi (Guhardja et al. 1992). Keterlibatan seseorang dalam proses pendidikan atau tingkat pendidikan yang dicapainya akan mempengaruhi dan membentuk cara, pola dan kerangka berfikir, persepsi, pemahaman, dan kepribadiannya (Gunarsa & Gunarsa 2004).

Orang yang berpendidikan tinggi biasa diidentikkan dengan orang yang memiliki mutu sumberdaya manusia yang tinggi, pada umumnya mereka juga mendapat upah dan gaji yang relatif tinggi pula dibandingkan dengan orang bermutu pendidikan rendah (Guhardja et al. 1992). Selain itu, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi umumnya memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan yang berpendidikan rendah (Arianti 2002). Pendidikan dan kesejahteraan adalah dua aspek yang saling mempengaruhi. Tingkat pendidikan akan menentukan kemampuan sebuah keluarga untuk mengakses kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga akan memudahkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Syarief 1998).

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan dan penerimaan keluarga adalah seluruh pendapatan dan penerimaan yang diterima seluruh anggota keluarga ekonomi. Rumahtangga biasanya digunakan untuk unit analisis pendapatan di daerah pedesaan, karena berbagai kegiatan sektor perekonomian dalam masyarakat pedesaan sulit untuk dipisahkan karena satu keluarga mempunyai berbagai sumber mata pencaharian. Besarnya pendapatan yang diterima rumahtangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (BPS 2005).

Pendapatan per kapita adalah pendapatan total yang diperoleh keluarga dibagi jumlah anggota keluarga. Pendapatan juga merupakan indikator yang baik bukan saja pada tingkat kesejahteraan jasmaniah yang dapat dicapai seseorang, tetapi juga terhadap kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka orang tersebut semakin bebas memilih dan bergerak. Dengan demikian pendapatan merupakan ukuran yang baik terhadap

kekurangan dan kedudukan seseorang dalam masyarakat (Ginting & Penny 1984). Aspek yang menonjol pada masyarakat pedesaan adalah gejala pola nafkah ganda, yaitu melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan utama untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat hidup keluarganya.

Menurut Mangkuprawira (1985), diacu oleh Puspa (2007) ukuran pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendapatan keluarga yang diperoleh dari bekerja. Tiap anggota keluarga berusia kerja yang ada pada tiap keluarga akan terdorong bekerja untuk kesejahteraan keluarganya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota keluarga seperti istri dan anak adalah penyumbang dalam berbagai kegiatan baik dalam pekerjaan rumahtangga maupun mencari nafkah.

Kepemilikan Aset Keluarga

Sumberdaya bermakna sebagai sumber dari kekuatan, potensi dan kemauan untuk mencapai sesuatu manfaat dan tujuan. Sumberdaya merupakan aset, yaitu sesuatu apapun baik yang dimiliki atau yang dapat diakses, yang dapat memberikan nilai tukar untuk mencapai tujuan. Aset tersebut bisa berupa sumberdaya ekonomi potensi manusia, karakter pribadi, kualitas lingkungan, sumberdaya alam, fasilitas masyarakat (Rice & Tucker 1986).

Sumberdaya keluarga ditinjau dari sudut pandang ekonomi merupakan alat atau bahan yang tersedia dan diketahui fungsinya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan keluarga (Gross, Crandall & Knoll 1980). Sumberdaya berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya materi/non manusia. Sumberdaya manusia mempunyai dua ciri, yaitu pribadi/personal dan interpersonal. Sedangkan sumberdaya materi terdiri dari benda-benda atau barang jasa, waktu, dan energi. Sumberdaya materi dalam keluarga adalah aset/kekayaan keluarga. Menurut Guhardja et al. (1992) aset keluarga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 1) aset lancar, yaitu barang-barang kekayaan yang relatif cepat dapat diuangkan misalnya emas, perhiasan, dan tentu saja termasuk uang tunai, 2) aset tidak lancar, yaitu barang-barang kekayaan yang relatif agak lama jika diuangkan misalnya tanah, rumah, mobil, kebun, surat-surat berharga, saham, dan investasi modal.

Sumberdaya keluarga mempunyai arti mengikutsertakan setiap anggota keluarga (pria dan wanita) dalam turut menentukan tingkat pangan, sandang, dan perumahan, tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu faktor

penentuan agar anggota keluarga dapat ikut secara aktif, harus adanya peluang berusaha dan peluang bekerja terkait dengan modal produksi yang diikuasai.

Akses Informasi, Sumber Informasi, dan Jenis Informasi

Keberadaan media informasi telah menjadi bagian dalam hidup manusia. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh masyarakat yang menghendaki kemudahan akses yang berkaitan dengan jasa telekomunikasi. Interaksi yang tercapai antara manusia dengan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan terjadinya perubahan pola hidup manusia modern masa kini (Deppen 1993). Menurut Fleur (1966) setiap individu tidak sama perhatiannya, kepentingannya, kepercayaan maupun nilai-nilainya, maka dengan sendirinya pemilihan individu terhadap komunikasi massa juga berbeda-beda. Kekosmopolitan adalah keterbukaan seseorang pada informasi melalui hubungan dengan berbagai sumber informasi. Rogers & Shoemaker (1971) menyatakan bahwa orang yang bersifat kosmopolitmya tinggi biasanya mencari informasi dari sumber informasi di luar lingkungannya, sebaliknya orang yang kosmopolitannya rendah cenderung mempunyai ketergantungan yang tinggi pada tetangganya atau teman-temannya.

Hasil penelitian Gunardi (1988), diacu oleh Puspa (2007) menunjukkan bahwa media radio mulai tidak digemari dan kedudukannya mulai digeser dengan media televisi. Namun begitu pemanfaatan kombinasi media radio-televisi lebih banyak digunakan oleh responden diabndingkan dengan kombinasi radio-surat kabar, dan televisi-surat kabar. Kombinasi kedua media elektronik ini lebih banyak digemari karena dalam menggunakannya tidak menggunakan ketrampilan khusus, harga televisi yang dapat dijangkau, serta dari segi hiburan kombinasi media elektronik ini lebih menarik.

Dukungan Sosial

Menurut Sarafino (1996), manusia sebagai individu dalam kehidupannya dihadapkan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingannya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang memerlukam bantuan atau pertolongan dari orang lain atau sumber-sumber dukungan sosial. Dukungan sosial tidak selamanya tersedia pada diri sendiri melainkan harus diperoleh dari orang lain yakni keluarga (suami atau isteri), saudara, masyarakat (tetangga), dan lembaga masyarakat atau pemerintah.

Dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima individu dari orang lain, baik sebagai individu perorangan atau kelompok. Bentuk-bentuk dukungan sosial yang dibutuhkan terdiri dari dukungan emosional (emotional support), dukungan instrumen (instrument support), dukungan penghargaan (esteem support), dan dukungan informasi (informational support). Dukungan instrumental yaitu dukungan yang dapat diberikan langsung berupa bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas rumahtangga, pinjaman barang dan uang, serta tenaga (Sarafino 1996). Dukungan emosional yaitu bentuk dukungan yang diberikan seseorang, sehingga penerima dukungan dapat mencurahkan perasaan, kesedihan, ataupun kekecewaan pada sanak keluarganya atau orang lain, yang akhirnya dapat membuat pihak penerima dukungan merasa adanya keterikatan, kedekatan, yang menimbulkan perasaan aman dan percaya (Herrick & Witty 1992, diacu oleh Tati 2004).

Sumber dukungan sosial adalah segala sesuatu yang berjalan secara kontinu dan dimulai dari unit keluarga, kemudian bergerak secara progresif dari individu-individu anggota keluarga, mereka merupakan anggota kelompok yang dianggap penting dalam memberikan dukungan sosial. Secara operasional sumber-sumber dukungan sosial dibagi ke dalam dua golongan, yaitu sumber dukungan informal dan sumber dukungan formal. Sumber dukungan informal terdiri dari sumber dukungan individu seperti suami/isteri, tetangga, saudara, teman. Dukungan yang dapat diperoleh antara lain berupa dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, material, dan informasi. Selanjutnya sumber dukungan formal yang dapat diperoleh dari bidang professional seperti psikiater atau psikolog, dan dari pusat-pusat pelayanan seperti rumah sakit, panti sosial, dan lembaga pelayanan lainnya (Tati, 2004).

Kondisi Rawan Bencana Alam

Psikologi lingkungan mempelajari interaksi antar manusia dan lingkungan fisik mereka. Satuan dari individu dan lingkungannya dinamakan ekosistem. Dalam ekosistem kita, lingkungan membantu membentuk perilaku kita dengan tiga cara, yaitu: 1) dengan menghalangi perilaku; 2) dengan mendatangkan perilaku tertentu; dan 3) dengan membentuk diri pribadi (Calhoun & Acocella 1995). Aspek lingkungan tertentu dapat menyebabkan stress.