DAFTAR ISI

Daftar Isi Halaman

COVER DALAM ... i

PERNYATAAN ... ii LEMBAR PENGESAHAN ... iii

ABSTRAK ... v

PENGANTAR ... vi

PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH ... ix

PERSEMBAHAN ... xii

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR GAMBAR ... xviii

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Penelitian ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 10

C. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian ... 14

1. Fokus Penelitian ... 14

2. Pertanyaan Penelitian ... 16

D. Tujuan Penelitian ... 18

E. Keluaran dan Kegunaan Penelitian ... 18

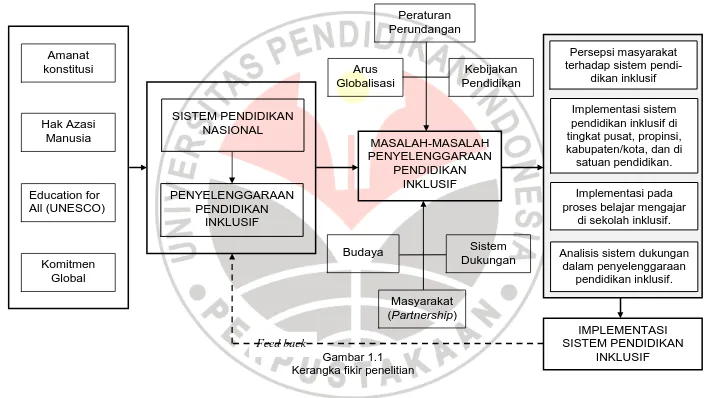

F. Kerangka Pikir ... 19

G. Asumsi Penelitian ... 23

H. Definisi Operasional ... 24

BAB II MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF ... 27

A. Kebijakan Nasional Bidang Pendidikan ... 27

1. Pemerataan Akses Pendidikan ... 34

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing ... 36

B. Filosofi Pendidikan Inklusif ... 43

C. Manajemen Pendidikan Inklusif ... 43

1. Siswa (Kesiswaan) ... 46

2. Kurikulum ... 47

3. Proses Pembelajaran ... 48

4. Proses Penilaian ... 50

5. Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan ... 50

6. Sarana dan Prasarana ... 51

7. Pembiayaan ... 52

8. Sumber Daya Masyarakat (Lingkungan) ... 53

D. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ... 54

F. Pendidikan Inklusif dan Perkembangannya di Indonesia ... 82

G. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan ... 90

1. Konsep Dasar Strategi ... 93

2. Perumusan Strategi ... 98

H. Studi yang Relevan ... 99

1. Studi tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif . 100 2. Studi Tentang Peserta Didik Dalam Setting Inklusif ... 102

3. Studi Tentang Peran Orang Tua Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ... 103

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ... 123

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 124 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ... 126

2. Implikasi Sosial Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif . ... 132

B. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif .... 141

1. Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusif ... 145

2. Implementasi pendidikan inklusif di tingkat pusat (makro) ... 161

3. Implementasi pendidikan inklusif di tingkat propinsi dan kabupaten kota (meso) ... 167

4. Implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan (mikro) ... 173

5. Kendala-kendala yang menghambat implementasi pendidikan inklusif ... 182

6. Penyediaan, pembinaan, dan pemberdayaan pendidik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ... 192

7. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ... 208

8. Pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ... 224

C. Proses Pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 235 1. Desain kurikulum bagi ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 236 2. Pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 246

3. Ketercapaian kurikulum (standar isi) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ... 261

4. Sistem penilaian dan pelaporan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ... 265

D. Sistem Dukungan Implementasi Pendidikan Inklusif ... 277

1. Sistem dukungan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ... 278

2. Peran orang tua dan masyarakat dalam implementasi pendidikan inklusif ... 292

E. Pembahasan ... 313

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ... 316

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif... 330

3. Pembelajaran di sekolah inklusif ... 356

4. Sistem dukungan dalam implementasi pendidikan inklusif ... 372

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI ... 386

A. Kesimpulan ... 386

B. Implikasi ... 391

C. Rekomendasi ... 394

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan diyakini merupakan salah satu aspek pembangunan

bangsa yang sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang handal

profesional dan berdaya saing tinggi. Pendidikan juga dipandang sebagai

investasi penting dalam pembangunan nilai-nilai dan pertumbuhan ekonomi

suatu bangsa.. Di samping itu, pendidikan juga diyakini merupakan cara yang

paling efektif dalam proses nation and character building, yang sangat

menentukan dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara.

Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya

menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat

bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan

kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan pendidikan mencakup berbagai

dimensi yang luas dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang

sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pendidikan merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang

hidup orang tersebut yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, dan atau keterampilan tertentu. Artinya

pendidikan dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas usia, ruang, dan

waktu. Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan bentuk dan kegiatan,

dalam hal ini pendidikan dapat dilakukan di sekolah, luar sekolah, pondok

2

Undang Dasar tahun 19945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara

berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1, UUD 1945). Hal ini sejalan

dengan pernyataan Unesco tentang pendidikan untuk semua (education for

all) pada tahun 1990, mengisyaratkan bahwa setiap warga di dunia ini berhak

untuk mendapatkan pendidikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan

perhatian yang besar terhadap pendidikan. Secara yuridis tercermin dalam

Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan

bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, artinya setiap

warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan.

Upaya untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945,

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan dalam rangka mencapai

sasaran pembangunan pendidikan nasional, Pemerintah mengeluarkan

kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 -

2009 RPJMN tersebut mencakup 3 (tiga) misi pembangunan, yaitu (1)

Mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) Mewujudkan

bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) Mewujudkan bangsa

Indonesia yang sejahtera. Salah satu upaya untuk mendukung tercapainya

misi pembangunan untuk mewujudkan bangsa indonesia yang sejahtera

adalah dengan membangun sektor pendidikan melalui peningkatan

program-program pendidikan.

Selanjutnya untuk mendukung RPJMN departemen pendidikan

3

yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program-program pendidikan

yang terdapat pada RPJMN tersebut. Perencanaan pembangunan

pendidikan, selain diarahkan untuk mencapai sasaran dan target

pembangunan nasional juga sudah mencakup sasaran dan target yang

menjadi komitmen internasional dalam berbagai konvensi internasional dalam

pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Berdasarkan konvensi internasional tentang Pendidikan Untuk

Semua menegaskan bahwa Pendidikan Dasar wajib diselenggarakan oleh

Pemerintah. Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap pemerintah di berbagai

negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan tanpa

membebani warga negara dalam penyelenggaraannya. Meskipun disadari

bahwa tidak atau belum semua negara dapat memenuhi konvesi tersebut.

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan biaya operasional

sekolah (BOS) kepada satuan pendidikan dasar satuan pendidikan

menengah pertama adalah upaya untuk memenuhi sebagian dari amanat

Undang-Undang Dasar tahun 1945, sekaligus pemenuhan atas konvensi

internasional di atas.

Seiring dengan pernyataan di atas, pada tahun 2000 di Dakar,

masyarakat pendidikan yang mewakili masyarakat dunia menyerukan kepada

seluruh pemerintah di seluruh dunia untuk lebih memperhatikan pendidikan

bagi seluruh warga negaranya. Seruan itu dikenal dengan Kerangka Kerja

Aksi Dakar (The Dakar Framework for Action) berisi suatu pernyataan yang

tegas, bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi

4

pemerintah berbasis hak asasi untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk

Semua (Education for All). Hal ini didukung juga oleh Unesco yang secara

aktif mendukung pandangan bahwa pendekatan berbasis hak asasi dalam

pembangunan pendidikan merupakan prasyarat untuk mewujudkan

Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Sebagai salah satu negara penandatangan konvensi internasional

tentang PUS dan menyepakati deklarasi kerangka kerja aksi Dakar,

Indonesia telah menyusun rencana aksi nasional pendidikan untuk semua

(RAN-PUS), dalam rangka mencapai sasaran dan target PUS pada tahun

2015. Dalam RAN-PUS tersebut ditetapkan bahwa enam target yang harus

dicapai pada tahun 2015, yaitu (1) pendidikan anak usia dini, (2) pendidikan

dasar, (3) pendidikan kecakapan hidup (life skills), (4) keaksaraan, (5)

kesetaraan gender, dan (6) peningkatan mutu pendidikan. Upaya pencapaian

PUS melalui enam target tersebut sejalan dengan upaya untuk meningkatkan

angka partisipasi murni pendidikan pada jenjang usia dini dan pendidikan

dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2003 – 2009

menunjukkan adanya perbaikan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang

SD/MI pada usia 7–12 pada tahun 2003 dari 92,55 menjadi 93,54 pada akhir

tahun tahun 2006. Pencapaian APM SD/MI setiap tahun terus meningkat.

Pada tahun 2008 APM SD/MI mencapai 93,99 dan pada akhir tahun 2009

mencapai angka 94,37. Dari data tersebut tampak bahwa setiap tahun telah

terjadi peningkatan pencapaian APM. Hal ini menunjukkan telah terjadi

5

sama terjadi pada APM SMP/MTs, pada tahun 2003 APM SMP/MTs

menunjukkan angka 63,49 dan pada akhir tahun 2009 APM SMP/MTs

mencapai 67,43. Berdasarkan data-data tersebut nampaknya kita telah

berhasil mencapai target pencapaian kinerja dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam bidang pendidikan tidak

terlepas dari upaya Pemerintah dalam mengurangi berbagai hambatan yang

dihadapi calon peserta didik dari keluarga miskin dan kurang beruntung, yaitu

hambatan dalam pembiayaan pendidikan dan persekolahan. Upaya tersebut

dilakukan dengan pemberian subsidi Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang

dimulai pada tahun 2005. Melalui BOS diharapkan dapat membebaskan

sebagian besar biaya sekolah yang selama ini ditanggung oleh siswa. BOS

dikembangkan terus sejalan dengan kemampuan pemerintah yang semakin

besar dalam rangka mewujudkan free basic education.

Tujuan pembangunan milenium (Milenium Development Goal’s)

adalah menjamin bahwa sampai dengan 2015, semua anak, di mana pun,

laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Berdasarkan laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan

milenium di Indonesia, lebih tinggi dari pada standar internasional untuk

pendidikan dasar (www.targetmdgs.org). Tujuan itu sejalan dengan tujuan

program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yaitu meningkatkan

partisipasi pendidikan dasar dengan indikator kinerja pencapaian Angka

Partisipasi Kasar (APK) jenjang SLTP/MTs mencapai 90 persen persen

paling lambat pada 2008, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar yang

6

Berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan, penyelenggaraan

pendidikan bermutu, juga merupakan harapan dari seluruh warga negara.

Penyelenggaraan pendidikan bermutu diyakini akan melahirkan bangsa dan

generasi muda yang cerdas, terampil, disiplin, beriman, dan bertaqwa kepada

Tuhan yang maha kuasa. Pasal 5 ayat (1) dari UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa “setiap warga

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu”. Dengan kata lain penyelenggaraan pendidikan bermutu juga

diperuntukkan bagi warga negara yang memerlukan pendidikan khusus dan

pendidikan layanan khusus.

Seiring dengan hal tersebut, penetapan wajib belajar pendidikan

dasar selama sembilan tahun (yang ditetapkan melalui Inpres nomor 1 tahun

1994 dan Inpres nomor 5 tahun 2006) diberlakukan bagi seluruh anak pada

usia 7–15 tahun, termasuk bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan

khusus dan pendidikan layanan. Seperti diatur oleh pasal 5 ayat (2) dan (4)

pasal 32 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Menurut penjelasan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan

pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik

yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa

yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus

7

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional tersebut selanjutnya dielaborasi oleh pasal 41

ayat (1) peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, yaitu bahwa “setiap satuan pendidikan yang

melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang

mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik

dengan kebutuhan khusus”. Sejauh ini tidak semua satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki pendidik yang memiliki

kompetensi pendidikan khusus yang sesuai dengan karakteristik anak

berkebutuhan khusus.

Selama ini, layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan

khusus disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah

Pendidikan Khusus (SLB), Sekolah umum yang memberikan layanan

endidikan terpadu (Integrasi), dan Sekolah umum yang menyelenggarakan

pendidikan inklusif. SLB sebagai lembaga pedidikan khusus tertua,

menampung anak dengan jenis kelainan sama, sehingga saat ini terdapat

SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB

Tunalaras, dan SLB Tunaganda. SDLB, SMPLB, dan SMALB merupakan

sekolah yang menampung berbagai jenis anak berkelainan berdasarkan

jenjang pendidikan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra,

tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan atau tunaganda.

Di lain pihak, lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota

Kabupaten. Padahal anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebar di

8

Akibatnya sebagian anak-anak kerkebutuhan khusus, terutama yang

kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan

karena lokasi SLB jauh dari rumah; sementara kalau disekolahkan di SD

terdekat, SD tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu

melayaninya. Sebagian peserta didik lainnya diterima di SD terdekat, namun

karena pelayanan bagi terbatas mereka, akibatnya mereka beresiko tinggal

kelas dan akhirnya putus sekolah.

Di sisi lain perubahan paradigma pendidikan telah berubah seiring

dengan meningkatnya kepedulian dan berubahnya pandangan masyarakat

dunia untuk mewujudkan pendidikan untuk semua yang dapat dinikmati oleh

semua anak. Meningkatnya kesadaran bahwa pendidikan harus dapat

dinikmati oleh semua dengan tanpa memandang kekurangan dan kelemahan

peserta didik. Menurut Budiyanto (2005) paradigma pendidikan inklusif sarat

dengan muatan humanistik dan penegakan hak azasi manusia (HAM).

Pendidikan inklusif memandang bahwa semua anak perlu diberikan layanan

yang sesuai dengan kebutuhannya. Deklarasi Salamanca (1994) menuntut

semua negara untuk mengadopsi prinsip pendidikan inklusif ke dalam

perundang-undangan atau kebijakan pemerintah. Deklarasi ini menuntut

untuk menerima semua anak di sekolah reguler kecuali bila ada alasan yang

mendesak untuk melakukan sebaliknya.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah adalah

sekolah membuka seluas-luasnya kepada seluruh anak dengan tanpa

membedakan kondisi peserta didik dan memberikan layanan khusus ketika

9

anak berkelainan dilayani untuk dididik secara bersama-sama dengan

anak-anak lainnya di sekolah atau kelas reguler. Hal ini dilandasi oleh kenyataan

bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai karakter anak yang tidak

dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, anak yang

memiliki kelainan atau kekhususan perlu diberi kesempatan dan peluang

yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di

sekolah (SD) terdekat. Pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan

salah satu persoalan dalam melayani pendidikan bagi anak berkelainan

khusus selama ini. Karena untuk membangun SLB di tiap Kecamatan/Desa

memerlukan biaya yang sangat mahal dan waktu yang lama.

Namun demikian sampai sejauh ini penyelenggaraan pendidikan

inklusif di negeri ini belum sesuai dengan harapan. Secara faktual sekolah

yang menyelenggarakan pendidikan inklusif secara nasional masih sangat

sedikit. Padahal jumlah anak berkebutuhan khusus sangat besar.

Berdasarkan susenas tahun 2003 terdapat 1.544.148 orang yang memiliki

kekhususan dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 0,7%. Dari jumlah

tersebut sebanyak 330.764 orang atau sekitar 21,42% merupakan anak usia

sekolah yang berumur antara 5 – 18 tahun atau dikenal sebagai anak

berkebutuhan khusus (ABK). Dari seluruh ABK usia sekolah ternyata hanya

sebagian kecil saja yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan

sebagaimana mestinya yaitu sebanyak 85.645 orang atau sekitar 25,9% saja.

Sisanya sekitar 245.119 ABK masih belum bisa mengikuti pendidikan.

Menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007), hal ini disebabkan oleh

10

jarak antara rumah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) cukup jauh, dan (3)

sekolah umum (SD, SMP) tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan

khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal. Oleh karena itu

perlu diupayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak

berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah

umum.

Pada tahun 2007 jumlah penduduk negeri ini mencapai 214 juta.

Jika prosentase penyandang cacat yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik

(BPS) tetap 0,7% dan prosentase penyandang cacat usia sekolah (ABK)

21,24%, maka jumlah penyandang cacat pada tahun 2007 mencapai 1,5 juta

orang dan jumlah penyandang cacat usia sekolah adalah 318.600 orang.

Jumlah penyandang cacat usia sekolah yang terdaftar sebagai peserta didik

di SLB dan di sekolah inklusif pada tahun 2007 mencapai 78.689 orang atau

hanya 24,7% saja. Artinya sampai tahun 2007 anak berkebutuhan khusus

usia sekolah yang ditampung di sekolah, baik SLB maupun sekolah inklusif,

kurang dari seperempat dari jumlah seluruhnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data di atas, masih banyaknya peserta didik

berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan. Kondisi seperti ini disebabkan adanya berbagai

hambatan termasuk di dalamnya kondisi sosial budaya masyarakat.

Hambatan paling besar dalam pengembangan pendidikan inklusif ini adalah

11

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan

pendidikan inklusif secara optimal. Sehingga penyelenggaraan pendidikan

inklusif ini sampai sekarang belum berkembang baik. Padahal menurut

Foreman (2002) sekolah inklusif harus menyediakan semua kebutuhan

siswa, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan siswa tersebut.

Sebagian besar masyarakat merasa malu mempunyai anak cacat,

sehingga mereka berupaya menyembunyikan anaknya. Dengan demikian

anak tersebut tidak dapat menerima pendidikan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, anak-anak tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan seperti

anak lainnya. Padahal mereka memiliki hak yang sama seperti

anak-anak lainnya. Di lain pihak banyak orang tua yang tidak sadar bahwa

anaknya yang mempunyai kekhususan yang juga memiliki hak yang sama

dengan anak lainnya. Karena itu, pemerintah meminta kesadaran orangtua

untuk memberi akses kepada mereka. Hambatan lainnya berasal dari

masyarakat dan atau anak-anak di sekolah umum yang belum dapat

menerima kehadiran anak-anak cacat di tengah mereka. Hal-hal seperti inilah

yang mengakibatkan pendidikan inklusif di Indonesia kurang berkembang.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan perhatian terhadap

anak-anak berkelainan, baik yang telah memasuki sekolah umum (SD) tetapi

belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun anak-anak

berkelainan yang belum sempat mengenyam pendidikan sama sekali karena

tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat

12

Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan SLB, jumlah sekolah

inklusif di negeri ini pada tahun 2007 mancapai 796 sekolah dengan jumlah

ABK sebanyak 15.181 anak, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.

Sampai saat ini masih terdapat empat propinsi yang belum dapat

menyelenggarakan pendidikan inklusif. Padahal semangat dan gaung

pendidikan inklusif di seluruh dunia sangat besar, terlebih lebih jika dikaitkan

dengan hak azasi manusia.

Sejauh ini penetapan sekolah inklusif dilakukan melalui dua cara,

yaitu pertama: sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus

mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, dan kedua: sekolah yang telah memiliki peserta

didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, berdasarkan

pertimbangan hasil monitoring dan evaluasi, Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai

penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya.

Pendidik atau guru yang bertugas di sekolah inklusif juga mestinya

berbeda dengan guru yang bertugas di sekolah reguler. Berdasarkan

pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SLB, pendidik di

sekolah inklusif terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran tertentu

(Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Pendidikan

Kesenian), dan guru pendidikan khusus (GPK). GPK bertugas sebagai

pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak

13

Namun demikian peran GPK di sekolah inklusif belum optimal.

Seperti dikemukakan oleh Kepala SD Negeri Gegerkalong Girang 2 Bandung

yang menyatakan bahwa “pada awalnya guru pembimbing khusus itu dapat

membantu kita dalam proses pembelajaran di kelas, namun setelah datang

dua atau tiga kali selanjutnya beliau tidak pernah datang lagi”. Lebih lanjut

beliau mengatakan: “saat ini ada seorang helper yang yang membantu salah

satu siswa ABK di sekolah saya yang dibiayai oleh orang tuan ABK tersebut,

untuk ABK yang lainnya dibimbing sebisanya oleh guru-guru saya”.

Pendidikan inklusif adalah suatu bentuk sistem pendidikan di mana

peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari masyarakat dan oleh karena itu strategi pembelajarannya disesuaikan

dengan kebutuhan dan karekteristik individu peserta didik. Pembelajaran di

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang kemampuan siswanya

sangat heterogen, berbeda dengan pembelajaran di sekolah umum yang

memiliki kemampuan homogen. Guru di sekolah reguler pada umumnya tidak

dipersiapkan untuk mengajar siswa yang mengalami kelainan atau

berkebutuhan khusus, sehingga sering kali mengalami kesulitan ketika

berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus.

Pembelajaran di kelas inklusif menjadi masalah ketika guru harus

mengajar di kelas tanpa didampingi GPK. Guru harus menangani semua

siswa di kelas termasuk siswa ABK. Di lain pihak kompetensi guru-guru di

sekolah tersebut tidak dipersiapkan untuk dapat mengajar di kelas yang

memiliki ABK. Berbagai permasalahan lain muncul di sekolah-sekolah

14

sarana dan prasarana, proses pembelajaran di kelas, serta pembiayaannya.

Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk mengoptimalkan peran dan

fungsi sekolah inklusif sehingga dapat memberikan layanan yang optimal.

Secara khusus mengupayakan perbaikan proses pembelajaran di kelas

inklusif sehingga dapat berlangsung secara maksimal.

Upaya untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar serta

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar, khususnya pendidikan

inklusif, diperlukan strategi yang yang dapat meningkatkan pengelolaan

pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan dasar, khususnya peningkatan

mutu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

C. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Masalah

Di tengah-tengah situasi krisis multidimensional, pembangunan

pendidikan terus diupayakan dibenahi dengan berbagai keterbatasan.

Demikian pula harapan setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang

bermutu belum terwujud sesuai harapan mereka. Kesulitan untuk mengakses

sumber-sumber pendidikan dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi

kendala utama dalam pembangunan pendidikan.

Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan pendidikan di

mana pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Setiap warga

negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa

memandang kelemahan dan keterbatasannya. Pada tahun 2003 secara

formal lahir sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif yang didasarkan atas

15

warga negara. Selanjutnya Undang-undang Dasar tahun 1945 mengamatkan

bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan

demikian diharapkan pendidikan inklusif dapat memperluas akses pendidikan

bagi seluruh warga negara. Atas dasar pemikiran tersebut fokus

permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana

penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjangkau semua warga negara

dengan tanpa memperhatikan kelemahan dan kekurangan peserta didik.

Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan

pendidik-an inklusif maka masalah pada penelitipendidik-an ini difokuskpendidik-an pada:

a. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di

negeri ini. Fokus masalah ini menjadi sangat penting karena sistem

pendidikan inklusif dianggap sistem pendidikan yang dianggap baru.

b. Implementasi sistem pendidikan inklusif di tingkat pusat, propinsi,

kabupaten/kota, dan di satuan pendidikan.

c. Implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan terutama pada

pelaksanaan proses belajar mengajar yang melibatkan anak

berkebutuhan khusus di kelas.

d. Analisis sistem dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pembahasan pada keempat fokus permasalahan di atas sangat

penting mengingat penyelenggaraan pendidikan inklusif pada saat ini telah

menjadi isu global. Melalui pembahasan tersebut diharapkan ditemukan

alternatif pemecahan masalah yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan

inklusif di negeri ini. Dengan harapan penyelenggaraan pendidikan inklusif

dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan sistem

16 2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di muka, maka untuk memecahkan

masalah tersebut perlu disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Pertanyaan-pertanyaan penelitian ini disusun berdasarkan pengelompokan

yang sesuai dengan fokus masalah yang diteliti. Selanjutnya setiap fokus

masalah diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci.

Rincian pertanyaan penelitian merupakan panduan atau guide lines bagi

peneliti pada saat melakukan pengambilan data di lapangan. Pada penelitian

ini terdapat empat butir pertanyaan pokok yang diuraikan menjadi 16 butir

pertanyaan. Di bawah ini adalah uraian dari pertanyaan-pertanyaan penelitian

yang dimaksud:

a. Bagaimana masyarakat memahami pendidikan inklusif sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di negeri ini?

1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif?

2) Bagaimana implikasi sosial yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif?

b. Bagaimana implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif? 1) Kebijakan apa yang mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusif? 2) Bagaimana implementasi pendidikan inklusif dilaksanakan di tingkat

pusat (makro)?

3) Bagaimana implementasi pendidikan inklusif di dinas pendidikan (meso)?

17

5) Apa kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif?

6) Bagaimana penyediaan, pembinaan, dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

7) Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

8) Bagaimana pengelolaan pembiayaan yang dilakukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

c. Bagaimana proses pembelajaran dilakukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

1) Bagaimana sekolah inklusif mendesain kurikulum yang cocok digunakan bagi anak normal dan bagi anak-anak berkebutuhan

khusus?

2) Bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

3) Bagaimana ketercapaian kurikulum (standar isi) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

4) Bagaimana sistem penilaian sistem pelaporan yang dilakukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

d. Bagaimana sistem dukungan dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

1) Bagaimana peran sistem dukungan dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

18 D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali, menghimpun, dan

menganalisis berbagai informasi empirik serta faktor-faktor pendukung yang

berpengaruh terhadap peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap dan menganalisis kondisi faktual secara komprehensif

implementasi sistem pendidikan inklusif.

2. Mengungkap dan menganalisis efektifitas implementasi sistem pendidikan

inklusif.

3. Mengungkap dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dalam

implementasi sistem pendidikan inklusif.

E. Keluaran dan Kegunaan Penelitian

Keluaran atau output penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan

alternatif strategi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak

berkebutuhan khusus. Khususnya peningkatan layanan dalam

penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif. Penelitian ini diharapkan

bermanfaat dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan

inklusif, baik pada tataran konsep maupun pada tataran implementasi di

lapangan.

Pada tataran konsep hasil penelitian ini akan menambah khasanah

keilmuan berkaitan dengan konsep dasar manajemen pendidikan, khususnya

konsep dasar pengembangan pendidikan inklusif. Pada tataran implementasi

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah

dalam menentukan kebijakan pengembangan pendidikan inklusif di masa

19

efisien akan sangat bermanfaat terhadap percepatan penuntasan wajib

belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Khususnya wajib belajar bagi

anak-anak berkebutuhan khusus. Peningkatan layanan pendidikan inklusif

kependidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan harapan dari

segenap komponen bangsa.

F. Kerangka Fikir

Kerangka fikir dalam penelitian ini merupakan ruang lingkup

asumsi-asumsi dan konsep-konsep, yang akan digunakan dalam upaya mencari

alternatif solusi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Upaya

peningkatan layanan pendidikan inklusif dapat diwujudkan dengan

menentukan atau mencari alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi

lingkungan serta budaya bangsa.

Kerangka pikir penelitian adalah kerangka yang mendasari

operasional penelitian. Kerangka pikir penelitian merupakan sejumlah

asumsi-asumsi, konsep-konsep, dan atau proposisi-proposisi yang telah

diyakini kebenarannya sehingga dapat mengarahkan alur fikir dalam

pelaksanaan penelitian. Menurut Miles & Huberman (1992) kerangka pikir

penelitian identik dengan kerangka konseptual yang memiliki peranan

sebagai theoretical perspective dan a systematic sets of beliefs, penetapan

batasan-batasan penelitian, dan berfungsi sebagai theoretical leads dalam

menemukan dan mengembangkan hipotesis baru dan proposisi-proposisi

baru berdasarkan pengalaman empirik. Secara umum kerangka fikir

21

Masalah penyelenggaraan pendidikan inklusif berawal dari adanya

kesenjangan antara kajian teori dengan fenomena empirik yang terjadi di

lapangan. Fenomena empirik merupakan kejadian nyata yang terjadi dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif di lapangan.

Tidak dipungkiri bahwa sebagian materi peraturan, perundangan,

dan kebijakan yang disusun didasarkan pada nilai-nilai budaya dan

kesepakatan-kesepakatan global. Misalnya: Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990, merupakan ratifikasi dari konvensi tentang hak-hak anak

(Convention on The Right of the Child) yang antara lain menegaskan

perlunya perlindungan dan perkembangan anak dalam mendapatkan layanan

pendidikan. Kebijakan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif banyak

dipengaruhi oleh kebijakan global yang diprakarsai oleh Unesco tentang

Pendidikan Untuk Semua. Juga kebijakan pemerintah dalam penuntasan

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun disemangati oleh seruan

internasional tentang EFA yang dikumandangkan Unesco sebagai

kesepakatan global hasil World Education Forum di Dakar, Sinegal Tahun

2000, tentang penuntasan EFA diharapkan tercapai pada Tahun 2015.

Bagian proses merupakan implementasi dari sistem pendidikan

kebutuhan khusus. Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi

secara langsung implementasi sistem pendidikan kebutuhan khusus, yaitu

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang

berasal dari internal sekolah. Faktor internal ini sangat dipengaruhi oleh

bagaimana warga sekolah berusaha untuk selalu belajar (learning

22

(climate school), dan gaya kepemimpinan yang nampak dari manajer sekolah

(leadership).

Selain faktor internal, implementasi sistem pendidikan kebutuhan

khusus ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor ksternal merupakan faktor

yang berasal dari luar sistem meliputi penerapan standar penyelenggaraan

sekolah (schooling system) yang berasal dari Pemerintah, baik pemerintah

pusat, maupun pemerintah daerah. Faktor eksternal yang lain adalah berasal

dari lengkungan masyarakat sekitar sekolah dan arus globalisasi. Sekolah

yang menerapkan MBS sangat membutuhkan peran masyarakat, karena

masyarakat diharapkan dapat menjadi supporting system penyelenggaraan

pendidikan di sekolah tersebut. Cepatnya arus informasi menandai efek

globalisasi yang melanda sistem persekolahan kita. Hal ini tidak perlu

dicegah, melainkan dibuat agar menjadi salah satu supply energi yang

dibutuhkan dalam upaya meningkatkaan mutu pendidikan di sekolah.

Seandainya faktor internal dan eksternal ini dapat berjalan dan

menghasilkan keluaran yang positif maka hasil balajar dari semua warga

sekolah ini akan sangat mendukung terhadap pencapaian mutu pendidikan,

antara lain meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan. Output

implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah peningkatan

mutu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pada akhirnya adalah

peningkatan mutu pendidikan nasional.

Upaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif diperlukan strategi

yang sesuai dengan karakteristik pendidikan inklusif. Kebijakan pemerintah,

23

kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Di lain pihak manajemen sistem

persekolahan pendidikan inklusif perlu pengkajian yang lebih mendalam.

Khususnya pada proses layanan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Sinergisitas komponen-komponen yang terkait dengan pengembangan

layanan pendidikan inklusif perlu dioptimalkan dengan mengutamakan

kepentingan peserta didik dengan tanpa mengubah sistem pendidikan secara

menyeluruh dan mengacu pada berbagai kesepakatan global.

G. Asumsi-asumsi Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa peningkatan mutu

pendidikan merupakan satu-satunya upaya yang perlu dilakukan untuk

mengangkat bangsa ini dari keterpurukan. Kita diingatkan oleh Penguasa

Jepang pada saat setelah Jepang hancur dibom oleh sekutu. Ketika itu,

pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh penguasa Jepang tersebut adalah:

“Berapa guru yang masih hidup?” Pertanyaan ini sangat sederhana. Namun,

maknanya sangat dalam. Begitu besar perhatian penguasa Jepang saat itu

terhadap pendidikan. Tentu saja pendidikan dapat dilaksanakan dengan

berbekal jumlah guru yang tersisa dan tersedia pada saat itu. Kita dapat

melihat hasil pendidikan di Jepang pada saat ini. Dengan demikian diperlukan

suatu kebijakan dari pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan guna

menciptakan sistem pendidikan inklusif yang kondusif, efektif, dan efisien.

Asumsi kedua bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga

negara. Hal ini dijamin oleh Undang-undang dan didukung oleh berbagai

24

organisasi internasional. Oleh karena itu pendidikan yang bermutu juga perlu

diterima oleh seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki

keterbatasan atau ketunaan, baik keterbatasan fisik maupun psikis. Hal ini

dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah

inklusif dan membuka sekolah-sekolah umum untuk bersama-sama

menyelenggarakan sekolah inklusif.

Asumsi ketiga, kenyataan menunjukkan banyak sekolah umum

yang keberatan menerima anak yang memiliki kesulitan dan memerlukan

bantuan khusus sesuai dengan kesulitan yang dimilikinya. Oleh karena itu

perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk membuka seluas-luasnya

sekolah-sekolah umum untuk menerima dengan terbuka dan membuka

kesempatan yang sebesar-besarnya kepada siswa-siswa yang memiliki

keterbatasan dan memerlukan bantuan khusus.

Asumsi keempat, untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu

dikembangkan suatu sistem manajemen yang dapat mendukung sepenuhnya

terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan memberdayakan semua

komponen manajemen pendidikan yang ada. Oleh karena itu, perlu

diidentifikasi strategi yang tepat guna meningkatkan mutu pendidikan,

khususnya strategi peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu

pendidikan inklusif.

H. Definisi Operasional

1. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang

25

dengan anak sebayanya di sekolah reguler atau sekolah umum terdekat

dengan tempat tinggalnya, sehingga potensi semua anak dapat

berkembang optimal.

2. Sekolah inklusif adalah sekolah umum (reguler) penyelenggara

pendidikan inklusif (SPPI). Sekolah ini menyediakan layanan pendidikan

bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) supaya mereka bisa belajar

bersama dengan anak sebayanya di kelas yang sama dengan

menyesuaikan terhadap kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik.

3. Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses pengaturan dan

pengelolaan sumber daya yang terkait dengan penyelenggaraan

pendidikan inklusif meliputi yang proses perencanaan, pelaksanaan,

menitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi pada sistem

pendidikan inklusif. Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses

yang terkait erat dengan tujuan dan efektifitas serta efisiensi

penyelenggaraan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh

anak dengan tanpa membedakan kekurangan dan keterbatasan mereka

dalam belajar.

4. SLB atau Sekolah Luar Biasa adalah satuan pendidikan khusus yang

diperuntukkan bagi anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus.

SLB-SLB ini dibedakan berdasarkan kekhususannya, misalnya SLB A

(untuk anak tunanetra), SLB B (untuk anak tunarungu), SLB C (untuk

anak tunagrahita), SLB D (untuk anak tunadaksa), SLB E (untuk anak

26

5. SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa adalah satuan pendidikan dasar

pada jenjang sekolah dasar. Siswa-siswa pada satuan pendidikan ini

merupakan siswa-siswa dengan berbagai kebutuhan khusus yang satuan

sama lainnya disatukan dalam satu kelas. Pembagian kelas pada SDLB

dikelompokkan berdasarkan usia anak yang bersangkutan. Jenjang yang

lebih tinggi dari SDLB adalah SMPLB atau Sekolah Menengah Pertama

Luar Biasa, SMALB atau Sekolah Menengah Atas Luar biasa, dan

SMKLB Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa.

6. Anak Berkebutuhan Khusus (children with special needs) adalah anak

yang dalam proses tumbuh kembangnya secara signifikan dan

meyakinkan mengalami penyimpangan, baik penyimpangan fisik,

mental-intelektual, sosial, dan emosional. Seiring dengan meningkatnya

kesadaran tentang persamaan hak dan nilai-nilai humanisme istilah anak

penyandang cacat (disable) saat ini lebih sering disebut sebagai anak

107

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial

termasuk dalam pemahaman mendalam dari tingkah laku manusia. Penelitian

kualitatif ini didefinisikan sebagai sebuah proses inquiry untuk memahami

masalah kemanusiaan dan sosial didasarkan pada kerumitan yang kompleks,

gambaran yang holistic, dibentuk melalui kata-kata, pandangan dari para

informan dilaporkan secara detail, dan dilakukan secara alamiah (natural

setting). Pendekatan kualitatif dirancang tidak untuk menguji hipotesis, tetapi

berupaya untuk mendeskripsikan data, fakta dan keadaan atau

kecenderungan yang ada. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk

melakukan analisis dan memprediksi apa yang seharusnya dilakukan untuk

memecahkan masalah dan atau untuk mencapai suatu keinginan di masa

yang akan datang.

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati. Bogdan dan Taylor (1998)

mengemukakan bahwa melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat mengenal

objek (orang) secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi

108

diharapkan dapat mengangkat aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran

penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.

Penelitian ini berusaha untuk memahami perilaku dan

pandangan-pandangan objek penelitian melalui pengamatan, wawancara mendalam

(deep interview), dan diskusi yang terarah, serta mempelajari

dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Oleh karena itu metode yang

digunakan diharapkan dapat menjembatani tujuan peneliti dengan objek yang

diteliti dengan pemahaman yang komprehensif berdasarkan kerangka berfikir

fenomenologis. Pandangan fenomologis berusaha untuk memahami arti

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu

(Moleong, 1995). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini

menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini berusaha untuk untuk

memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data,

menyusun, mendeskripsikan, serta menganalisis data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

fenomenologis. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai

ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data

bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat

induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian

yang esensial dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1998).

Fenomenologis digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu

mendeskripsikan peristiwa sosial (Dimyati, 1997), selain itu karena dapat

mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga dapat

109

informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan

keutuhan obyek yang diteliti (Strauss dan Corbin, 1997). Melalui pendekatan

kualitatif fenomenologis diharapkan penelitian ini akan memberikan makna

secara mendalam atas fakta dan data yang ada. Pada pandangan ini kajian

ilmu tidak hanya berdasarkan pada fakta empirik semata, melainkan

fenomena lain seperti persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan objek

akan sesuatu di luar objek, ada sesuatu yang transeden di samping yang

eposteorik (Muhajir, 2000).

Pendekatan kualitatif yang dipergunakan beranjak dari bahwa hasil

yang diperoleh dapat dilihat dari proses secara utuh, untuk memenuhi hasil

yang akurat maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen

utama dalam penggalian dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh.

Penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik memiliki

karakteristik sebagai berikut (1) data diambil langsung dari setting alami; (2)

penentuan sampel secara purposif; (3) peneliti sebagai instrumen pokok; (4)

lebih menekankan pada proses dari pada produk, sehingga bersifat deskriptif

analitik; (5) analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik,

dan; (6) menggunakan makna dibalik data (Nasution, 2003).

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama proses

pengumpulan data. Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk

mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan sesuai dengan

110

lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data didasarkan pada

asumsi bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah tidak terlalu berpengaruh

dari pada konteks. Penetapan lokasi penelitian juga ditetapkan berdasarkan

rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan,

seperti dengan kualitas dan kondisi setempat. Selain didasarkan pada

rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang terkait juga melihat dari

keragaman masyarakat, keunikan lingkungan yang berada di sekitar lokasi

penelitian dan berpotensi memiliki banyak informasi.

Penelitian ini dilaksanakan di enam propinsi, meliputi lima propinsi di

Jawa dan satu propinsi di luar jawa, antara lain propinsi DKI Jaya, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sumber data penelitian ini meliputi (1) Direktorat Pembinaan SLB di Jakarta,

(2) Dinas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan

inklusif di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; (3) Sekolah penyelanggara

pendidikan inklusif.

Objek dalam penelitian ini meliputi (1) Staff dan unsur pimpinan di

Direktorat Pembinaan SLB di Jakarta, (2) Staff dan unsur pimpinan di Dinas

Pendidikan Propinsi dan Kabupaten Kota di enam propinsi tersebut di atas;

dan (3) kepala sekolah, guru, siswa, serta masyarakat di sekitar sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif. Sumber data lainnya berupa

dokumen-dokumen yang terkait dengan sumber-sumber data sebelumnya. Konsep

objek penelitian berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti. Dengan

kata lain objek penelitian dapat berfungsi untuk menjelaskan pertanyaan

111

Penggunaan objek penelitian digunakan karena pada pendekatan

kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan atau sampel penelitian. Namun

demikian manfaat dan makna penelitian kualitatif tidak berbeda dengan hasil

penelitian dengan menggunakan pendekatan yang lain. Hasil penelitian

kualitatif dapat bermanfaat dan bermakna secara universal. Artinya hasil

penelitian ini dapat digeneralisasi bukan hanya pada substansi yang sama

saja, melainkan pada wilayah dan kajian yang lain.

Populasi dalam pengertian penelitian kualitatif adalah banyaknya

satuan objek penelitian yang diharapkan menjadi partisipan dan biasanya

memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan kata lain populasi dalam

penelitian kualitatif lebih bersifat kontekstual yang merupakan kesatuan

(entity). Oleh karena itu, analisis yang dilakukan harus open ended, artinya

terbuka jika ada perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan data-data yang

baru masuk (Nasution, 1996). Setiap objek penelitian memiliki karakteristik

sendiri-sendiri. Oleh karena itu penentuan jumlah atau objek penelitian

disesuaikan dengan keperluan (purposive sampling).

Purposive sampling digunakan dengan anggapan sampel yang

dipilih didasarkan atas kebutuhan atau pertimbangan tertentu dari peneliti.

Artinya objek penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu dari peneliti.

Jumlah objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

snowball sampling. Penentuan jumlah objek penelitian (sampling) lebih

dimaksudkan atas kebutuhan peneliti untuk mendapatkan informasi yang

112

pertama belum dapat memberikan informasi yang cukup, sehingga diperlukan

informasi tambahan dari sampel berikutnya untuk melengkapi data yang

diperlukan. Upaya mendapatkan kelengkapan informasi ini dilakukan secara

terus menerus sampai tidak diperoleh lagi informasi yang berbeda. Peneliti

akan berhenti mengumpulkan data jika peneliti merasakan bahwa data yang

dihimpun sudah dianggap jenuh.

Dipilihnya teknik snowball sampling karena teknik ini dapat

disesuaikan dengan keperluan peneliti yang dikaitkan dengan aspek dan

peristiwa apa serta siapa yang menjadi fokus pada saat dan situasi tertentu.

Sampling ini dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu penelitian. Hal

ini dilakukan untuk merinci kekhususan yang ada dalam konteks rumusan

yang unik. Sampling juga digunakan untuk menjaring sebanyak mungkin

informasi dari pelbagai macam sumber sehingga menjadi dasar dari

rancangan dan teori di kemudian hari.

Sumber informasi penelitian lainnya adalah dokumen. Dokumen

merupakan sumber informasi bukan manusia (non human resources)

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life

histories), ceritera, biografi, peraturan kebijakan, dan lain-lain. Dokumen bisa

juga dalam bentuk catatan-catatan resmi yang dipublikasikan, seperti

113 C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data. Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif instrumen

penelitian adalah penelitinya itu sendiri (Sugiyono, 2006). Oleh karena itu

peneliti dalam penelitian tersebut dikatakan sebagai human instrument.

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa instrumen yang baik dalam

penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki pemahaman yang baik akan

metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti,

kesiapan untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun

logistiknya. Peneliti harus mampu menetapkan fokus penelitian, memilih

objek penelitian (informan atau partisipan) sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan

data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Sugiyono (2006) menyebutkan peran peneliti dalam penelitian

dengan pendekatan kualitatif sebagai instrumen kunci (the reseacher is the

key instrument). Peneliti sebagai instrumen merupakan sesuatu yang penting

menurut pandangan Nasution (2003), karena pada penelitian yang

menggunakan pendekatan kualitatif segala sesuatunya belum jelas.

Termasuk hasil yang akan diperoleh pada saat penelitian berakhir belum

pasti. Dalam keadaan yang serba belum pasti tersebut tidak ada instrumen

lain yang dapat digunakan kecuali peneliti itu sendiri.

Menurut Nasution (2003) dalam bukunya yang berjudul metode

114

ciri-ciri sebagai berikut: (1) peka terhadap segala stimulus lingkungan yang

diperkirakan akan bermakna bagi penelitiannya; (2) dapat menyesuaikan diri

dengan berbagai kondisi lingkungan sehingga dapat memperoleh data lebih

banyak; (3) mampu memaknai setiap sesuatu sebagai keseluruhan; (4)

mampu merasakan dan menyelami segala bentuk interaksi manusia,

sehingga peneliti tersebut dapat memahami masalah secara holistik dengan

tidak hanya mengetahui saja; (5) mampu segera menganalisis data yang

diperoleh, sehingga peneliti tersebut dapat dengan segera menafsirkan,

melahirkan hipotesis, atau menentukan arah penelitian untuk menguji

hipotesis yang muncu; (6) segera dapat menyusun kesimpulan sementara

berdasarkan data yang diperolehnya; dan (7) mampu merespon data yang

dianggap aneh (anomali), yang pada pendekatan kuantitatif data-data seperti

ini diabaikan atau bahkan dibuang, pada pendekatan kualitatif data-data

seperti ini malah direspon karena dapat mempertinggi tingkat kepercayaan

dan tingkat pemahaman terhadap yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen kunci, juga

dapat dilengkapi dengan instrumen penelitian lainnya dalam bentuk yang

sederhana. Instrumen-instrumen tersebut diperlukan dalam upaya

melengkapi data dan mempermudah dalam pengumpulan data.

Instrumen-instrumen tersebut antara lain kisi-kisi penelitian, lembar observasi, pedoman

wawancara, dan atau lembaran untuk studi dokumentasi. Selain

instrumen-instrumen dalam bentuk printed instrumen-instrument, pelaksanaan wawancara

115 D. Prosedur Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat strategis dalam

penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data secara garis besar

dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan

studi dokumentasi.

a. Observasi

Pada penelitian ini diupayakan dilakukan dengan setting alamiah,

dengan sumber data primer. Namun demikian tidak menutup kemungkinan

akan diperoleh data sekunder yang diperoleh sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan, misalnya rekaman data, data yang diperoleh melalui orang lain,

atau melalui dokumen tertentu. Untuk mendapatkan data primer dilakukan

dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan peneliti sebagai

instrumen utama dalam pelaksanaan observasi ini.

Pelaksanaan observasi diupayakan sesuai kondisi yang natural

dengan persefektif apa adanya (emic persfective). Hasil observasi dianalisis

berdasarkan kecenderungan-kecenderungan dari data yang diperoleh pada

setiap komponan. Hasil analisis disimpulkan sebagai hasil akhir observasi

pada setiap komponen.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba

116

perasaan, motivasi. tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan;

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa

lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk

dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun

bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa: interviewing

provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the

participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through

observation alone. Jadi dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal

yang lebih mendalam tentang partisipan (objek penelitian) dalam

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak

bisa ditemukan melalui observasi. Oleh karenanya observasi harus dilengkapi

dengan wawancara. Namun demikian penelitian kualitatif, sering kali

menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam

(deeply interview).

Untuk memperkuat akurasi data wawancara pelaksanaan

wawancara menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam suara

digital (digital voice recorder). Pedoman wawancara merupakan rincian

pertanyaan dari setiap indikator. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk

memandu peneliti dalam pelaksanaan wawancara berisi tentang identitas

partisipan, indikator, dan pertanyaan-pertanyaan pada setiap fokus

117 c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan usaha untuk memperoleh keterangan

melalui dokumen-dokumen. Untuk memperoleh dokumen apalagi yang

sifatnya dokumen pribadi tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu memerlukan

teknik dan kepiawaian seorang peneliti sebagai human instrument. Demikian

pula jika peneliti berusaha mengetahui dokumen yang sifatnya tertutup pada

suatu lembaga atau badan, inipun memerlukan kecermatan peneliti dalam

memilih cara dan pendekatan yang digunakan.

Studi dokumentasi merupakan upaya untuk melengkapi data yang

diperoleh dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpul data.

Seacara harfiah dokumen dapat diartikan sebagai cacatan kejadian yang

sudah lampau, (Moleong, 2005), yang mencatat segala hal ihwal yang

berkaitan dengan manusia pada kehidupannya sesuai dengan kebutuhan

pada saat itu.

2. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam prosedur

penelitian. Proses pengumpulan data diawali dengan tahapan persiapan.

Pada tahap persiapan ini meliputi penyusunan rancangan (desain) penelitian,

penentuan lokasi (lapangan), pengurusan perizinan, penjajagan dan penilaian

keadaan, situasi dan kondisi lapangan, pemilihan dan penentuan objek

penelitian atau informan, penyiapan instrumen penelitian, dan pengkajian

tentang persoalan etika dalam penelitian. Tahapan penting dalam persiapan

118

Tahap-tahapan penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui

langkah-langkah sebagai berikut.

a. Penjajagan (Kajian Awal)

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal

penelitian, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan

lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan di lapangan. Ketika kita

menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya

yang perlu kita lakukan yaitu menentukan patner kerja sebagai “informan”

yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan.

Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang

lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian atau

kepentingan karier.

b. Eksplorasi

Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara

perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup,

dan merasakan serta menghayati bersama tatacara dan tatahidup dalam

suatu latar penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak

menghormati, mematuhi dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi

yang ada. Dalam menghadapi persoalan tersebut peneliti hendaknya

mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental.

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman

yang komprehensif dari objek penelitian. Hal ini dapat dilakukan oleh peneliti

119

untuk bersatu dengan objek penelitian. Hal ini diperlukan agar peneliti dapat

menghayati fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan objek

penelitian.

c. Member Check

Member check diperlukan untuk menguji keabsahan data yang

diperoleh. Pada tahapan ini data hasil analisis dikonfirmasikan kembali

kepada sumber data (informan). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

kebenaran hasil analisis yang telah dilakukan. Melalui tahapan member

check ini semua data yang diperoleh dari hasil wawancara observasi, dan

studi dokumentasi di konfirmasikan kembali kepada sumber data. Data yang

telah dianggap sahih diharapkan akan dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan data secara garis besar dilakukan melalui tiga tahapan,

yaitu tahapan reduksi data, display data, verifikasi dan validasi data, analisis

data dan membuat kesimpulan.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh, disusun,

dipilih dan dipilah berdasarkan keperluan. Data yang dianggap tidak terlalu

penting direduksi. Selanjutnya dipilih berdasarkan hal-hal yang pokok,

120 b. Penyajian data (Display)

Data yang diperoleh dikelompokkan menurut pokok permasalahan

dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk

melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Contoh analisis

data yang dipergunakan seperti model content analisis, yang mencakup

kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi,

menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik

analisis dalam memprediksikan.

c. Verifikasi dan Validasi Data

Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi

atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam bentuk-bentuk

yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Validasi

data dilakukan melalui tiga strategi, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dan

dependabilitas dan konfomabilitas.

1. Kredibilitas (Validasi Internal)

Validasi data atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui (1)

meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan; (2)

pengamatan secara terus menerus; (3) trianggulasi, baik metode, dan

sumber untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya

dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan, untuk mempertajam

tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data; (4) melibatkan teman sejawat

untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian;

(5) menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan