BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Medis 1. Kehamilan

a) Pengertian

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. (Prawirohardjo, 2009: hal 89).

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Prawirohardjo: hal 213).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kehamilan adalah penyatuan antara sel spermatozoa dan sel ovum yang akan berimplantasi di dalam uterus. b) Tanda dan Gejala kehamilan

Menurut Mochtar (2011:hal 35) tanda-tanda kehamilan dibagi menjadi 3 yaitu :

(1) Amenorea (tidak mendapat haid)

tanggal persalinan (HPL). (2) Mual dan muntah

Biasanya terjadi pada bulan- bulan pertama kehamilan hingga akhir

triwulan pertama. (3) Mengidam

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu terutama pada bulan-bulan triwulan pertama.

(4) Anoreksia

Hanya berlangsung ada teriwulan pertama kehamilan, kemudian nafsu makan timbul kembali.

(5) Payudara tegang

Disebabkan pengaruh estrogen dan progesterone yang merangsang duktus dan alveoli payudara.

(6) Sering Miksi

Karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang membesar. Gejala ini akan hilang pada triwulan kedua kehamilan.

c) Tanda-tanda kemungkinan hamil

(1) Perut membesar

(2) Uterus membesar

Terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi rahim

(3) Tanda Hegar

Ditemukannya serviks dan isthmus uteri yang lunak pada pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4 sampai 6 minggu.

Perubahan warna menjadi kebiruan yang terlihat di porsio, vagina dan labi. Tanda tersebut timbul akibat pelebaran vena karena peningkatan kadar estrogen.

(5) Tanda Piskacek

Pembesaran dan pelunakan rahim ke salah satu sisi rahim yang berdekatan dengan tuba uterine. Biasanya, tanda ini ditemukan di usia kehamilan 7-8 minggu.( Mochtar, 2011: hal 36).

d) Adaptasi ibu pada kehamilan

(1) Saluran genital (a) Uterus

Selama kehamilan, uterus berubah menjadi organ berotot yang berdinding relatif tipis dan mempunyai kapasitas memadai untuk menampung janin, plasenta, dan cairan amnion. Pada akhir minggu ke-12, uterus menjadi terlalu besar untuk tetap berada seluruhnya di dalam panggul. Karena semakin membesar maka uterus akan bersentuhan dengan dinding abdomen bagian depan, menggeser usus ke samping dan ke atas, dan terus meninggi, hingga akhirnya hampir mencapai hati. Saat naik dari panggul, uterus biasanya mengalami rotasi ke kanan, dan dekstrorotasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh rektosigmoid (Leveno, 2009:hal 20).

minggu terakhir gestasi, kontraksi mungkin timbul setiap 10 sampai 20 menit, dan sedikit banyak memperlihatkan irama yang menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman dan menyebabkan apa yang disebut sebagai persalinan palsu. (b) Serviks

Selama kehamilan, terjadi pelunakan dan sianosis yang mencolok di serviks, dan kelenjar-kelenjar serviks mengalami poliferasi hebat. Segera setelah konsepsi, terbentuk suatu bekuan mucus yang sangat kental yang menyumbat kanalis serviks serviks (Leveno, 2009:hal 21). (c) Vagina dan perineum

Selama kehamilan, di kulit dan otot perineum dan vulva terjadi peningkatan vaskularisasi, serta terjadi pelunakan jaringan ikat yang secara normal berlimpah jumlahnya. Sekresi yang banyak dan warna ungu khas pada bagina selama kehamilan (tanda Chadwick). serviks (Leveno, 2009:hal 21). (d) Kulit

(e) Payudara

Pada beberapa minggu pertama kehamilan, wamita sering mengalami nyeri tekan pada payudara mereka. Setelah bulan kedua, ukuran payudara membesar dan vena-vena halus mulai terlihat di bawah kulit. Setelah beberapa bulan pertama, sering keluar suatu cairan kental kekuningan, kolostrum dari putting (Leveno, 2009:hal 22).

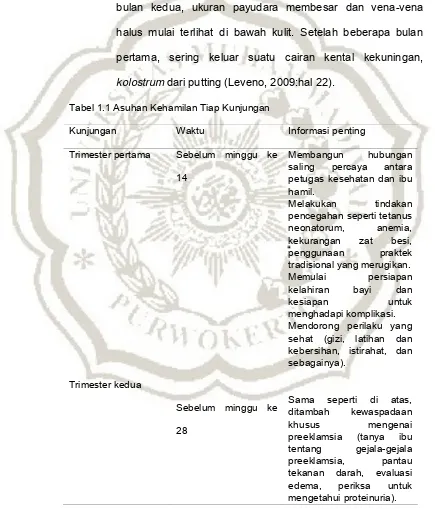

Tabel 1.1 Asuhan Kehamilan Tiap Kunjungan

Kunjungan Waktu Informasi penting Trimester pertama saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu Mendorong perilaku yang sehat (gizi, latihan dan kebersihan, istirahat, dan sebagainya).

Trimester ketiga

Trimester ketiga Antara minggu 28-36

Setelah 36 minggu

Sama seperti di atas, ditambah palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada kehamilan ganda.

Sama seperti diatas, ditambah deteksi letak bayi yang tidak normal, atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit.

Sumber: Saifudin, 2010; hal 2

e) Standar pelayanan Antenatal Care (ANC) ada standar minimal 10 T menurut (Sakti Gita,2015) yaitu:

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 2. Pemeriksaan Tekanan darah

3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas)

4. Pemeriksaan Tinggi fundus uteri (puncak rahim)

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin(DJJ)

6. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan.

7. Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. 8. Tes laboratorium (rutin dan khusus).

9. Tatalaksana kasus

10. Temu wicara (bimbingan konseling), termasuk juga Perencanaan Komplikasi(P4K) serta KB pasca persalinan.

f) Tujuan pemeriksaan kehamilan

sosial ibu dan bayi.

(3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan

(4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selama, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.

(5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian asi eksklusif.

(6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal (Saifuddin, 2009:hal 90).

g) Pelayanan/asuhan standar minimal termasuk 7 T : (1) Timbang berat badan.

(2) Ukur tekanan darah (3) Ukut tinggi fundus uteri

(4) Pemberian imunisasi (Tetanus Toksoid) TT lengkap

(5) Pemberian Tabet zat besi, minimum, 90 tablet selama kehamilan (6) terhadap Penyakit Menular Seksual

(7) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan

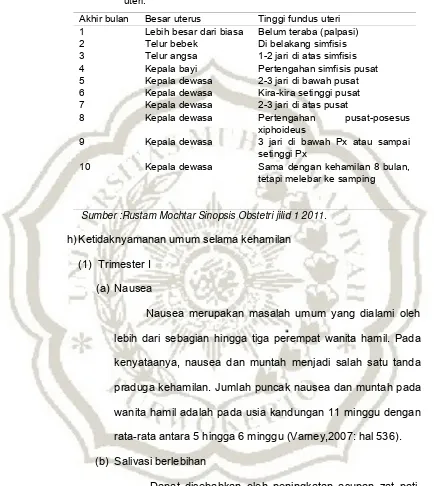

Tabel 1.2 Hubungan tua kehamilan (bulan), besar uterus, dan tinggi fundus

Lebih besar dari biasa Telur bebek 1-2 jari di atas simfisis Pertengahan simfisis pusat 2-3 jari di bawah pusat Kira-kira setinggi pusat

Sama dengan kehamilan 8 bulan, tetapi melebar ke samping

Sumber :Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri jilid 1 2011.

h) Ketidaknyamanan umum selama kehamilan (1) Trimester I

(a) Nausea

Nausea merupakan masalah umum yang dialami oleh lebih dari sebagian hingga tiga perempat wanita hamil. Pada kenyataanya, nausea dan muntah menjadi salah satu tanda praduga kehamilan. Jumlah puncak nausea dan muntah pada wanita hamil adalah pada usia kandungan 11 minggu dengan rata-rata antara 5 hingga 6 minggu (Varney,2007: hal 536). (b) Salivasi berlebihan

yang berlebihan untuk menghindari nausea juga mengakibatkan mereka menelan lebih sedikit menelan sehingga jumlah saliva di dalam mulut meningkat (Varney, 2007:hal 537).

(c) Keletihan

Keletihan merupakan ketidaknyamanan yang terbatas dan hilang pada akhir trimester pertama. Keletihan di akibatkan oleh penurunan drastis laju metabolisme dasar pada awal kehamilan, tetapi alasan hal ini terjadi masih belum jelas. Dugaan lain adalah bahwa peningkatan progesterone memiliki efek menyebabkan tidur (Varney,2007: hal 537).

(d) Nyeri punggung bagian atas

Nyeri punggung bagian atas terjadi selama trimester pertama akibat peningkatan ukuran payudara, yang membuat payudara menjadi berat. Hal ini merupakan salah satu tanda praduga kehamilan (Varney, 2007: hal 538).

(e) Leukorea

pertumbuhan organisme yang bertanggung jawab terdapat terjadinya vaginitis (Varney, 2007: hal 538)

(f) Peningkatan Frekuensi Berkemih

Meningkatnya frekuensi berkemih selama trimester pertama terjadi akibat peningkatan berat pada fundus uterus. Peningkatan berat pada fundus uterus ini membuat istmus menjadi lunak (tanda Hegar), menyebabkan antefleksi pada uterus yang membesar (Varney,2007: hal 538).

(2) Trimester II (a) Nyeri ulu hati

Nyeri ulu hati merupakan ketidaknyamanan yang mulai timbul menjelang akhir trimester ke dua dan bertahan hingga trimester ke tiga. Penyebab ulu hati yaitu relaksasi sfingter jantung pada lambung akibat pengaruh yang ditimbulkan peningkatan jumlah progesteron, penurunan motilitas gastrointestinal yang terjadi akibat relaksasi otot halus yang kemungkinan disebabkan peningkatan jumlah progesteron dan tekanan uterus, dan tidak ada ruang fungsional untuk lambung akibat perubahan tempat dan penekanan oleh uterus yang membesar (Varney, 2007: hal 538).

(b) Konstipasi

besar ketika terjadi peningkatan jumlah progesterone (Varney,2007: hal 539).

(c) Hemoroid

Hemoroid sering di dahului oleh konstipasi. Oleh karena itu, semua penyebab konstipasi berpotensi menyebabkan hemoroid. Progesteron juga menyebabkan relaksasi dinding vena dan usus besar. Pembesaran uterus juga mengakibatkan peningkatan tekanan, secara spesifik juga secara umum pada vena hemoroid (Varney,2007: hal 539). (d) Kram tungkai

Disebabkan oleh uterus yang membesar memberi tekanan baik dari pembuluh darah panggul, sehingga mengganggu pada sirkulasi, atau pada saraf sementara saraf ini melewati foramen obturator dalam perjalanan menuju ekstremitas bagian bawah.

(e) Varises

Varises dapat disebabkan oleh gangguan sirkulasi vena dan peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. Perubahan ini diakibatkan penekanan uterus yang membesar pada vena panggul saat wanita tersebut duduk atau berdiri dan penekanan pada vena kava inferior saat ibu hamil berbaring.

(f) Insomnia

disebabkan oleh sejumlah penyebab, seperti kekhawatiran, kecemasan, terlalu gembira menyambut acara keesokan hari. Bagaimanapun wanita hamil, memiliki tambahan alasan fisik sebagai penyebab insomnia. Hal ini meliputi ketidaknyamanan akibat uterus yang membesar, ketidaknyamanan selama kehamilan, dan pergerakan janin, terutama jika janin tersebut aktif.

(3) Trimester III (a) Sesak napas

Merupakan ketidaknyamanan yang terbesar yang dialami pada trimester ketiga. Selama periode ini uterus akan mengalami pembesaran hingga terjadi penekanan diafragma (Varney, 2007: hal 543).

(b) Kesemutan

Gejala ini biasanya dimulai pada trimester kedua dan ketiga, gejala-gejala ini biasanya terjadi pada malam hari dan akan berakhir dengan sendirinya dua minggu pascapartum. Penatalaksanaan dirancang untuk meringankan gejala dan dilakukan dengan membuat pergelangan tangan untuk mempertahankannya pada posisi netral dan tetap digunakan saat tidur (Varney, 2007: hal 543).

i) Komplikasi dalam kehamilan (1) Hiperemesis Gravidarum

berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi buruk, karena terjadi dehidrasi (Mochtar, 2011:hal 141).

(2) Abortus

Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Klasifikasi abortus dapat dibagi menjadi dua golongan: (a) Abortus spontan

Adalah abortus yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medisinalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah (Mochtar, 2011:hal 151). Klinis abortus spontan dibagi menjadi 5 yaitu:

(i) Abortus immines adalah keguguran yang mengancam. Keguguran belum terjadi sehingga kehamilan dapat dipertahankan dengan cara tirah baring, tidak tidak berhubungan seksual, evaluasi secara berkala dengan USG untuk melihat perkembangan janin.

(ii) Abortus insipien adalah proses keguguran yang sedang berlangsung. Ditandai dengan adanya rasa sakit karena telah terjadi kontraksi rahim untuk mengeluarkan hasil konsepsi.

(iv) Abortus kompletus adalah seluruh hasil konsepsi dikeluarkan (desidua atau fetus), sehingga rongga rahim kosong.

(v) Missed abortion adalah keadaan dimana janin yang telah mati masih berada didalam rahim.

b) Abortus provokatus

adalah abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Abortus provokatus dibagi lagi menjadi :

(i) Abortus medisinalis adalah abortus karena tindakan kita sendiri, dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu (berdasarkan indikasi medis). (ii) Abortus kriminalis adalah abortus yang terjadi oleh karena

tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. (Mochtar, 2011:hal 151-152).

3) Mola Hidatidosa

Mola hidatidosa adalah suatu kehamilan dimana setelah fertilisasi hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio tetapi terjadi proliferasi dari vili koriales disertai dengan degenerasi hidropik (Saifuddin, 2009:hal 156).

4) Kehamilan Ektopik Terganggu

5) Plasenta previa

Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta berimpalntasi pada tempat abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir (ostium uteri internal) (Mochtar, 2011: hal 187).

Klasifikasi plasenta previa:

(a) Plasenta previa totalis: seluruh ostium ditutupi plasenta (b) Plasenta previa partialis: sebagian ditutupi plasenta

(c) Plasenta letak rendah (low lying placenta): tepi plasenta berada 3-4 cm diatas pinggir pembukaan, pada pemeriksaan dalam tidak teraba.

6) Solusio plasenta

Solusio plasenta adalah suatu keadaan dimana plasenta yang letaknya normal terlepas dari perlekatannya sebelum janin lahir (Mochtar, 2011: hal 93).

2. Persalinan

a) Pengertian

(membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap (JNPK-KR, 2008 :39).

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa kompliksi baik pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo,2009 hal 100).

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir (Prawirohardjo, 2009: hal 100). Tujuan asuhan persalinan ialah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi (Saifuddin, 2009: hal 101).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persalinan adalah proses pengeluran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa disertai adanya penyulit.

b) Ada 3 Jenis Persalinan yaitu :

1) persalinan spontan. Jika persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir ibu tersebut.

3) Persalinan anjuran. Persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitosin atau prospagladin (Erawati, 2011:hal 3). c) Penyebab Mulai Persalinan yaitu sebagai berikut :

1) Penurunan kadar progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi otot uterus, sedangkan estrogen meningkat karena otot uterus. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesterone dan estogren di dalam darah, namun pada akhir kehamilan kadar estogren menurun sehingga timbul his.

2) Teori oksitosin.pada akhir kehamilan, kadar oksitosin meningkat. Oleh sebab itu ,timbul kontraksi otot uterus.

3) Keregangan otot. Uterus seperti halnya kandung kemih dan lambung. Jika dindingnya teregang karena isinya bertambah, timbul ontraksi untuk mengeluarkan isinya. Dengan bertambahnya usia kehamilan, semakin teregang otot-otot uterus dan semakin rentan.

4) Pengaruh janin. Hipofisi dan kelenjar suprarenal janin tampaknya juga memegang peranan karena pada anenseksufalus, kehamilannya sering lebih lama dari biasanya.

Hal ini juga disokong dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi, baik dalam air ketuban maupun darah parifer pada ibu bhamil sebelum melahirkan atau selama persalinan (Erawati, 2011: hal 4).

d) Tahapan persalinan

(1) Kala 1 (Kala Pembukaan)

Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Pada kala I pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga pasien masih dapat berjalan-jalan. Lamanya kala 1 untuk primigravida berlangsung 12 jam sedangkan multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida 1 cm/jam dan pembukaan multigravida 2 cm/jam (Manuaba, 2010: hal 173-174).

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah (bloody show) karena serviks mulai membuka (dilatasi) dan mendatar (effacement) (Mochtar, 2011: hal 71). Kala I dimulai pada saat persalinan mulai (pembukaan nol) sampai pembukaan lengkap (10cm). Proses ini terbagi dalam 2 fase, yaitu:

(a) Fase laten: Pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam

(i) Periode akselerasi: berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.

(ii) Periode dilatasi maksimal: selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.

(iii) Periode deselerasi: berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan menjadi 10 cm (lengkap).

a) Pemantauan pada kala I

(1) Kemajuan persalinan meliputi kontraksi uterus di periksa setiap ½ jam sekali pada fase aktif , pemeriksaan, pemeriksaan vagina.

(2) Keadaan ibu (3) Keadaan janin (2) Kala II (Kala pengeluaran janin)

kepala, diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada primi berlangsung selama 1½-2 jam, pada multi ½-1 jam (Mochtar, 2011: hal 71).

a) Tanda dan gejala kala II, yaitu:

(1) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi.

(2) Ibu merasakan makin menigkatnya tekanan pada rectum atau pada vagina.

(3) Perineum menonjol.

(4) Vulva vagina dan sfingter ani terlihat membuka. (5) Peningkatan pengeluaran lendir dan darah. (3) Kala III (Kala pengeluaran Uri)

a) Kala III terdiri dari 2 fase, yaitu: (1) Fase pelepasan plasenta

Beberapa cara pelepasan plasenta antara lain: 1) Schultze

Proses lepasnya plasenta seperti menutup payung. Cara ini merupakan cara yang paling sering terjadi sekitar 80%. Bagian yang lepas terlebih dahulu adalah bagian tengah, lalu terjadi retroplasenta hematoma yang menolak plasenta mula-mula bagian tengah, kemudian seluruhnya. Menurut cara ini, perdarahan biasanya tidak ada sebelum plasenta lahir dan berjumlah banyak setelah plasenta lahir.

2) Duncan

Berbeda dengan sebelumnya, pada cara ini lepasnya plasenta mulai dari pinggir sekitar 20%. Darah akan mengalir keluar antara selaput ketuban. Pengeluarannya juga serempak dari tengah dan pinggir plasenta.

(2) Fase pengeluaran plasenta

Beberapa cara untuk pengeluaran plasenta: 1) Kustner

masuk kembali, berarti plasenta belum lepas, jika tali pusat diam atau maju, berarti plasenta sudah terlepas. 2) Klein

Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit. Jika tali pusat tertarik masuk, berarti plasenta belum lepas, jika tali pusat diam atau turun, plasenta sudah lepas.

3) Strassman

Tegangkan tali pusat dan ketok pada bagian fundus, jika tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, sedangkan jika tidak bergetar artinya plasenta sudah lepas. Tanda-tanda plasenta telah lepas adalah rahim menonjol di atas simpisis, tali pusat bertambah panjang, rahim bundar dan keras serta keluar darah secara tiba-tiba (Mochtar, 2011: hal 80).

(4) Kala IV

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum.

e) Tanda dan gejala menjelang persalinan (1) Lightening

kondisi ini akan menciptakan ruang yang lebih besar di dalam abdomen atas untuk ekspansi paru.

(2) Perubahan serviks

Mendekati persalinan, serviks semakin “matang’’, yang

tadinya selama masa hamil, serviks dalam keadaan menutup, panjang dan lunak, sekarang serviks masih lunak dan mengalami sedikit penipisan (effacement) dan kemungkinan sedikit dilatasi. Evaluasi kematangan serviks akan tergantung pada individu wanita dan paritasnya, misalnya pada masa hamil, serviks ibu multipara secara normal mengalami pembukaan 2 cm, sedangkan pada primigravida dalam kondisi normal serviks menutup.

(3) Persalinan palsu

Persalinan palsu terdiri dari kontraksi uterus yang sangat nyeri, yang memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. Kontraksi pada persalinan palsu timbul akibat kontraksi Braxton Hicks yang tidak nyeri, yang telah terjadi sejak sekitar enam minggu kehamilan. Persalinan palsu dapat terjadi selama berhari-hari atau secara intermiten bahkan tiga atau empat minggu sebelum persalinan. Persalinan palsu sangat nyeri dan wanita dapat mengalami kurang tidur dan kekurangan energi dalam menghadapinya.

f) Langkah Asuahan Persalinan Normal

1. Mendengar, melihat dan memeriksa gejala dan tanda kala dua Ibu mempunyai keinginan untuk meneran

b) Ibu merasakan regangan yang semakin meningkat pada rektumdan vagina.

c) Perineum tampak menonjol d) Vulva dan sfingter ani membuka

2. Memastikan perlengkapan, peralatan bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk asfiksia tempat datar dan keras, 2 kain dan 1 handukbersih dan kering lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi.

a) Menggelar kain diatas perut ibu, tempat resusitasi dan ganjal bahu bayi

b) Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set

3. Mengenakan clemek plastik yang bersih

4. Melepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.

5. Mamakai sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan dalam.

6. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril (pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik).

dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi.

a) Jika introitus vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang.

b) Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia

c) Ganti sarung tangan jika terkontaminasi (dekontaminasi, lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%

8. Melakukan periksa dalam untuk memastikan pembukan lengkap, bila selaput ketuban dalam pecah dan pembukaan sudah lengkap maka lakukan amniotomi

9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan.

10. Memeriksa denyut jantung janin ( DJJ ) setelah kontraksi/saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120 – 160x/menit.

11. Memberitahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya.

pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan semua temuan yang ada.

b) Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar.

12. Meminta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. (Bila ada rasaingin meneran dan terjadi kontarksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).

13. Melaksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran :

a) Membimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif

b) Mendukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai

c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihanya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama)

d) Menganjurkan ibu ntuk beristirahat di antara konraksi e) Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk

ibu

f) Memberikan cukup asupan cairan per-oral (minum) g) Menilai DJJ setiap kontaksi uterus selesai

segera lahir setelah 120 menit (2 jam) meneran (primigravida) atau 60 menit(1 jam) meneran (multigravida).

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 -6 cm.

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian, dibawah bokong ibu.

17. Membuka tutup partus set

18. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan 19. Melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan

kain bersih dan kering setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernapas cepat dan dangkal.

20. Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.

b) Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong di antara dua klem tersebut. 21. Menunggu hingga kepala bayi malakukan putar paksi luar

sacara spontan

21. Menuunggu kepala bayi melakkan putaran paksi luar secara spontan.

22. Melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

23. Menggeser tangan yang berada di bawah ke arah perinium ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah gunakan tangan yang berada di atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.

24. Melakukan penelusuran tangan yang berada diatas punggung, bokong tungkai dan sampai mata kaki. Pegang kedua mata kaki (masukan telunjuk di antara kaki dan pegang masing- masing mata kaki dengan ibu jari dan jari- jari lainnya).

25. Melakukan penilian selintas :

a) Apakah bayi menangis kuat dan/atau bernafas tanpa kesulitan?

b) Apakah bayi bergerak dengan aktif?

megap-megap segera lakukan tindakan resusitasi. 26. Mengeringkan dan posisikan bayi di atas perut ibu.

a) Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.

b) Ganti handuk basah dengan handuk yang kering.

c) Pastikan bayi dalam kondisi mantap di atas dada atau perut ibu.

27. Memeriksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi lain dalam uterus (janin tunggal).

28. Memberitahukan pada ibu bahwa penolong akan menyuntikan oksitosin (agar uterus berkontraksi dengan baik).

29. Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah bayi lahir, berikan Menyuntikan oksitosin 10 IU (intramuskuler) di sepertiga paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).

30. Menggunakan klem, jepit tali pusat (dua menit setelah bayi lahir) pada sekitar 3 cm dari pusar umbilikus) bayi. Dari sisi luar klem penjepit, dorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan lakukan penjepitan ke dua pada 2 cm distal dari klem pertama. 31. Memotong dan pengikatan tali pusat

b) Mengikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi kemudian lingkarkan kembali benang ke sisi berlawanan dan lakukan ikatan kedua menggunakan simpul kunci.

c) Melepaskan klem dan masukan dalam wadah yang telah disediakan

32. Menempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi

Meletakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu.luruskan bahu bayi menempel dengan baik di dinding dada-perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu

33. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering serta pasang topi pada kepala bayi.

34. Memindahkankan tali pusat hingga berjarah 5- 10 cm dari vulva.

35. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas symfisis untuk mendeteks.Tangan lain menegangkan tali pusat

36. Setelah uterus berkonteraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah yambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorso kranial secara hati- hati (untuk mencegah terjadinya inversio uteri).

berikutnya dan ulangi prosedur diatas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi putting susu.

37. Melakukan penegangan dan dorso-kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali puat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap melakukan dorso kranial). a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga

berjarak 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta.

b) Jika plasenta tidak lepas selama 15 menit menegangkan tali pusat:

(1) Memberikan dosis ulang oksitosin 10 IU IM

(2) Melakukan kateterisasi (aseptik) jika kandung kemih penuh

(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. (4) Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya (5) Segera rujuk jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30

menit setelah bayi lahir

(6) Jika terjadi perdarahan lakukan manual plasenta. 38. Melihat plasenta di introitus vagina lanjutkan kelahiran

untuk melakukan eksploraasi sisa selaput kemudian gunakan jari- jari tangan atau klem untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal.

39. Segera setelah plsenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massase uterus dengan meletakan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan secara lambat hingga uterus berkonteraksi (fundus teraba keras). Melakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik melakukan rangsangan taktil/masase.

40. Memeriksa kedua sisi plasenta baik bagian fetal maupun maternal dan pastikan bahwa selaput lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastic atau tempat khusus.

41. Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan.

42. Memastikan uterus berkonteraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

43. Berikan cukup waktu untuk melakukan kontak kulit ibu-bayi (di dadaibu paling sedikit 1 jam).

a) Melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari satu payudara

bayi sudah berhasil menyusu.

44. Melakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1mg intramuscular di paha kiri anterolateral setelah satu jam kontak kulit ibu –bayi. 45. Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B (setelah satu jam

pemberian Vitamin K1) di paha kanan anterolateral.

a) Meletakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan.

b) Meletakkan kembali bayi pada dada ibu bila bayi belum berhasil menyusu di dalam satu jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu.

46. Melakukan pemantauan kotraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam:

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. b) 15 menit pada 1 jam pertama.

c) 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

d) melakukan asuhan yang sesuai untuk penatalaksanaan atonia uteri jika uterus tidak berkonteraksi dengan baik. 47. Menganjurkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus

dan menilai kontraksi.

48. Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah

a) Memeriksa temperatur ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan.

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal.

50. Memeriksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 kali/menit) serta suhu tubuh normal (36,5°C – 37,5°C).

51. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan yang telah didekontaminasi.

52. Membuang bahan- bahan yang terkontaminasi ketempat sampah yang sesuai.

53. Membersihkan badan ibu menggunkan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.

54. Memastikan ibu merasa nyaman, Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi minuman dan makanan yang diinginkannya.

55. Mendokumentasikan tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%

56. Mencelupkankan handscoon kotor kedalam larutan klorin 0,5% balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.

58. Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa tanda vital dan asuhan kala IV( JNPK-KR, 2008; hal : 18-23). g) Tanda – tanda lepasnya plasenta

1) Uterus menjadi globular, dan biasanya lebih keras 2) Pengeluaran darah mendadak

3) Uterus meninggi di abdomen

4) Tali pusat semakin menonjol ke dalam vagina, yang menandakan bahwa plasenta telah turun.

3. Bayi Baru Lahir

a) Pengertian

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram. Menurut Sondakh (2013: hal 150) Bayi baru lahir dikatakan normal jika termasuk dalam kriteria sebagai berikut :

1. Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 2. Panjang badan bayi 48-50 cm.

3. Lingkar dada bayi 32-34 cm. 4. Lingkar kepala bayi 33-35 cm.

5. Bunyi jantung dalam menit pertama ± 180 kali/menit, kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi berumur 30 menit. 6. Pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit disertai pernafasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan intercostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit.

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa.

8. Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik 9. Kuku telah agak panjang dan lemas

10. Genitalia : testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan)

11. Refleks isap, menelan, dan moro telah terbentuk.

12. Eliminasi, urin, dan meconium normalnya keluar pada 24 jam pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan lengket.

b) Reflek

Menurut Sondakh (2013 hal: 154) reflek pada bayi baru lahir meliputi: 1) Morro

apabila bayi diberi sentuhan mendadak terutama dengan jari dan tangan, maka akan menimbulkan gerak terkejut.

2) Rooting

Bayi baru lahir akan menolehkan kepala ke arah stimulus, bayi akan membuka mulut, mulut bayi disentuh dengan jari atau putting.

3) Sucking

Apabila bayi diberi dot/putting, maka ia berusaha untuk menghisap 4) Walking

5) Grasping

Apabila telapak tangan bayi disentuh dengan jari pemeriksa, maka ia akan berusaha menggenggam jari pemeriksa.

6) Tonic neck

Apabila bayi diangkat dari tempat tidur (di gendong), maka ia akan berusaha mengangkat kepalanya.

7) Swallowing

Bayi baru lahir bisa menelan bila ada cairan yang yang dihisap di belakang lidah.

8) Babinski

Jari-jari bayi akan merenggang (hiperekstensi) saat sisi kaki digosok dan ibu jari kaki menekuk (dorsofleksi) ke arah telapak kaki.

c) Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan di luar uterus (1) Adaptasi pernapasan

(i) Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik, dan kimia (ii) Faktor-faktor fisik meliputi usaha yang diperlukan untuk

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus yang kolaps (misalnya, perubahan dalam gradien tekanan)

(iii) Faktor-faktor sensorik meliputi suhu, bunyi, cahaya, suara, dan penurunan suhu.

(2) Frekuensi pernapasan bayi baru lahir berkisar 30-60 kali/menit. (3) Sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk dan muntah

terutama selama 12-18 jam pertama.

(4) Bayi baru lahir lazimnya bernapas melalui hidung. Respon refleks terhadap obstruksi nasal dan membuka mulut untuk mempertahankan jalan napas tidak ada pada sebagian besar bayi sampai 3 minggu setelah kelahiran (Sondakh, 2013: hal 151). (a) Adaptasi kardiovaskular

1. Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah lahir 2. Sirkulasi perifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis

(pada tangan, kaki dan sekitar mulut)

3. Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit saat bangun dan 100 kali/menit saat tidur (Sondakh, 2013: hal 151).

(b) Adaptasi Neurologis

1. Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis belum berkembang sempurna

2. Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas (Sondakh, 2013: hal 153).

(c) Adaptasi Gastrointestinal

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 3. Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai;

pencernaan dan absorbsi lemak kurang baik karena tidak adekuatnya enzim-enzim pankreas dan lipase.

4. Kelenjar saliva imatur saat lahir, sedikit saliva diolah sampai bayi berusia 3 bulan.

5. Pengeluaran mekonium, yaitu feces berwarna hitam kehijauan, lengket dan mengandung darah samar. Diekskresikan dalam 24 jam pada 90% bayi baru lahir normal.

6. Variasi besar terjadi di antara bayi baru lahir tentang minat terhadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah makanan yang ditelan pada setiap kali pemberian makanan.

7. Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakkan pada payudara, sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk menyusu secara efektif.

8. Gerakan acak tangan ke mulut dan mengisap jari telah diamati di dalam uterus tindakan-tindakan ini berkembang baik pada saat lahir dan diperkuat dengan rasa lapar (Sondakh, 2013: hal 155).

(d) Adaptasi ginjal

glomerulus.

2. Meskipun kerbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk berespons terhadap stresor.

3. Penurunan kemampuan untuk mengekskresikan obat-obatan dan kehilangan cairan yang berlebihan mengakibatkan asidosis dan ketidakseimbangan cairan. 4. Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam

pertama setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari pertama setelah itu, mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 jam

5. Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat noda kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada popok karena Kristal asam urat (Sondakh, 2013: hal 156).

(e) Adaptasi hati

1. Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah lahir, hati terus membantu pembentukan darah. 2. Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang

esensial untuk pembekuan darah.

3. Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 5 bulan kehidupan ekstrauterin; pada saat ini, bayi baru lahir menjadi rentan terhadap defisiensi zat besi. 4. Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang

dilepaskan bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah merah (Sondakh, 2013: hal 156).

d) Penanganan Bayi Baru Lahir (1) Membersihkan jalan napas

Bayi normal akan menangis spontan segera setelah lahir. Apabila bayi tidak langsung menangis, penolong, segera membersihkan jalan napas dengan cara sebagai berikut :

(a) Letakkan bayi pada posisi telanjang di tempat yang keras dan hangat.

(b) Gulung sepotong kain dan letakkan di bawah bahu sehingga leher bayi lebih lurus dan kepala tidak menekuk. Posisi kepala diatur lurus sedikit tengadah ke belakang.

(c) Bersihkan hidung, rongga mulut dan tenggorokan bayi dengan jari tangan yang dibungkus kasa steril.

(d) Tepuk kedua telapak kaki bayi sebanyak 2-3 kali atau gosok kulit bayi dengan kain kering dan kasar (Saifuddin, 2009: hal 133-134)

(2) Memotong dan merawat tali pusat

Tali pusat dipotong sebelum atau sesudah plasenta lahir tidak begitu menentukan dan tidak akan mempengaruhi bayi. Apabila bayi lahir tidak menangis, maka tali pusat segera dipotong untuk memudahkan melakukan tindakan resusitasi pada bayi (Saifuddin, 2009: hal 134).

(3) Mempertahankan suhu tubuh bayi

badannya, dan membutuhkan pengaturan dari luar untuk membuatnya tetap hangat. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat (Saifuddin, 2009: hal 134)

(4) Memberi vitamin K

Semua bayi baru lahir normal dan cukup bulan perlu diberi Vitamin K peroral 1 mg/hari selama 3 hari, sedangkan bayi risiko tinggi diberi Vitamin K parenteral dengan dosis 0,5-1 mg I.M. (Saifuddin, 2009: hal 135)

(5) Memberi obat tetes/salep mata

Setiap bayi lahir perlu diberi salep mata sesudah 5 jam bayi lahir.

e) Kunjungan Bayi Baru Lahir

Menurut Buku Saku (2013: hal 56) terdapat minimal tiga kali kunjungan ulang bayi baru lahir yaitu :

(1) Pada usia 6-48 jam asuhan yang diberikan adalah mempertahankan suhu tubuh bayi, pemeriksaan fisik bayi, tanda-tanda bahaya yang harus dikenali oleh ibu seperti pemberian ASI sulit dan kesulitan bernafas, lakukan perawatan talipusat, memberikan imunisasi HB 0.

(3) Pada usia 8-28 hari asuhan yang diberikan adalah pemeriksaan fisik, menjaga kebersihan bayi, memberitahu pada ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, menjaga keamanan bayi, menjaga suhu tubuh bayi, konseling terhadap ibu untuk memberikan ASI eksklusif, memberitahu ibu tentang imunisasi BCG.

f) Berat Bayi Lahir Rendah (1) Pengertian

Berat bayi lahir rendah (BBLR) atau low birth weigh infant (LBWI), adalah bayi baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram ( hal 173). Berdasarkan Kongres ‘’European Perinatal Medicine II’’ di London (1970), menurut masa kehamilanya, dikategorikan menjadi tiga, yaitu bayi kurang bulan yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu (259 minggu), bayi cukup bulan, yaitu bayi dengan masa kehamilanmulai 37 sampai dengan 42 minggu (259-293 hari), bayi lebih bulan, yaitu bayi dengan masa kehamilan mulai 42 minggu atau lebih (294 hari atau lebih) (Muslihatun,2010: hal 173).

Bayi dismatur lahir dengan berat badan kurang dari seharusnya untuk untuk masa kehamilan. Dapat terjadi dalam tiga kemungkinan, yaitu Preterm (Neonatus Kurang Bulan-Kecil Masa Kehamilan), Term (Neonatus Cukup Bulan-Kecil Masa Kehamilan), dan postterm (Neonatus Lebih Bulan-Kecil Masa Kehamilan) (Muslihatun,2010: hal 174).

(2) Penyebab

Faktor-faktor penyebab kejadian BBLR dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor ibu, faktor bayi dan faktor lingkungan. Faktor dari ibu yang menyebabkan kejadian BBLR, yakni penyakit, usia ibu, keadaan sosial dan sebab lain. Faktor penyaki ibu yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR adalah toksemia gravidarum, perdarahan antepartum, trauma fisik dan psikologis, nefritis akut, diabetes mellitus, dan lain-lain. Faktor usia ibu yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR, antara lain sosial ekonomi rendah, perkawinan tidak sah. Sebab lain yang dapat menyebabkan BBLR, yaitu ibu perokok, peminum alkohol serta pecandu narkotika.

Faktor janin yang dapat menyebabkan BBLR, diantaranya hidramnion, kehamilan ganda, kelainan kromosom, dan lain-lain. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR, antara lain tempat tinggal di dataran tinggi, radiasi dan zat racun (Muslihatun,2010: hal 174).

Karakteristik bayi prematuritas murni, antara lain berat badan kurang dari 2500 gram, PB kurang dari 45 cm, LK kurang dari 33 cm, LD kurang dari 30 cm, masa gestasi kurang dari 37 minggu, kulit tipis, transparan, tampak mengkilat dan licin, kepala lebih besar dari badan, lanugo banyak, terutama pada dahi,, pelipis, telinga dan lengan, lemak subkutan kurang, ubun-ubun dan sutura lebar, rambut tipis dan halus, tulang rawan dan daun telinga imatur, putting susu belum terbentuk dengan baik, pembuluh darah kulit banyak terlihat, peristaltik usus dapat terlihat, genetalia belum sempurna, labia minora belum tertutup oleh labia mayora (pada wanita) dan testis belum turun (pada laki-laki). Bayi prematur murni masih dalam posisi fetal, pergerakan kurang dan lemah, otot masih hipotonik, banyak tidur, menangis lemah, pernafasan belum teratur, sering mengalami serangan apneu, refleks tonicneck lemah, reflek menghisap dan menelan belum sempurna.

(4) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan bayi BBLR di antaranya adalah membersihkan jalan nafas, memotong dan merawat tali pusat, membersihkan badan bayi, memberikan obat mata, mempertahankan suhu badan dengan cara membungkus badan bayi dengan selimut yang sudah dihangatkan, menidurkan bayi dalam inkubator buatan dengan lampu penghangat, suhu lingkungan dijaga untuk mengurangi kehilangan panas secara radiasi dan konveksi. Badan bayi harus selalu kering untuk mengurangi kehilangan panas secara evaporasi. Memberikan bayi nutrisi adekuat. Apabila daya hisap belum baik, bayi dicoba menetek sedikit sedikit. Apabila belum bisa menetek, berikan ASI dengn sendok atau pipet. Apabila belum ada reflek menghisap dan menelan, pasang sonde lambung/NGT. Menganjurkan ibu/ orang tua tentang cara memberikan jalan nafas, mempertahankan suhu , mencegah infeksi, serta perawatan dan nutrisi bayi sehari-hari.

3. Nifas

a) Pengertian

Masa nifas (puerperium) dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu (Prawirohardjo, 2009 hal ). Mas nifas adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil (Mochtar, 2011).

Nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan (Profil Kesehatan Indonesia, 2014).

b) Involusi alat – alat kandungan

(1) Uterus, secara berangsur – angsur menjadi kecil (berinvolusi) hingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil.

(2) Bekas implantasi uri, plasenta mengecil Karena kontraksi dan menonjol ke kavum uteri dengan diameter 7,5 cm. sesudah 2 minggu menjadi 3,5 cm, pada minggu keenam 2,4 cm, dan akhirnya pulih.

(3) Luka – luka, pada jalan lahir jika tidak disertai infeksi akan sembuh dalam 6-7 hari.

(4) Rasa nyeri, disebabkan kontraksi rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari pascapersalinan.

(5) Lochea adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas.

Menurut Mochtar (2011: hal 87) Lochea dibagi menjadi 4 yaitu : (1) Lochea rubra, berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban,

sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo, dan mekonium, selama 2 hari pascapersalinan.

(2) Lochea sanguinolenta, berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir, hari ke 3-7 pascapersalinan.

(3) Lochea serosa, berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, pada hari ke 7-14 pascapersalinan

(4) Lochea alba, cairan putih setelah 2 minggu (Mochtar, 2011: hal 87).

d) Pada masa nifas terjadi perubahan –perubahan fisiologis yaitu : (1) Perubahan fisik

(2) Involusi uterus dan pengeluaran lochea (3) Laktasi/pengeluaran air susu ibu (4) Perubahan sistem tubuh lainnya (5) Perubahan psikis.

e) Tahapan rubin dalam adaptasi psikologis ibu (1) Fase taking in (fase ketergantungan)

(2) Fase taking hold (fase independen)

Akhir hari ke-3 sampai hari ke-10. Aktif, mandiri, dan bisa membuat keputusan. Memulai aktivitas perawatan diri, fokus pada perut, dan kandung kemih. Focus pada bayi dan menyusui. Merespon instruksi tentang perawatan bayi dan perawatan diri, dapat mengungkapkan kurangnya kepercayaan diri dalam merawat bayi.

(3) Letting go (fase independen)

Terakhir hari ke-10 sampai 6 minggu postpartum. Ibu sudah mengubah peran barunya. Menyadari bayi merupakan bagian dari dirinya. Ibu sudah dapat menjalankan peranya (Astikawati, 2015: hal

f) Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliput : (1) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu) (2) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)

(3) Pemeriksaan lochea dan cairan pervaginam lain

(4) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif (5) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan

ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana. (6) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

g) Standar Asuhan Nifas Tabel 1.3 Standar Asuhan Nifas

Kunjungan Waktu Tujuan 1 6-8 jam setelah

persalinan

a.Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri

perdarahan: rujuk bila perdarahan berlanjut.

c.Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri

d.pemberian ASI awal

e.Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.

f.Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia.

2 6 hari setelah persalinan

a.Memastikan involusi uterus berlanjut normal: uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau.

b.Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal. c.memastikan ibu mendapat cukup

makanan, cairan dan istirahat.

d.Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit.

e.Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.

3. 2 minggu

setelah persalinan

a.Memastikan involusi uterus berlanjut normal: uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau.

b.Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal. c.Memastikan ibu mendapat cukup

makanan, cairan dan istirahat.

d.Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit.

e.Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.

4 6 minggu setelah

persalinan

a.Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang bayi alami

b.Memberikan konseling untuk KB secara dini.

4. Keluarga Berencana

a) Pengertian

Menurut WHO keluarga berencana adalah metode untuk merencanakan atau mencegah kehamilan melalui observasi tanda dan gejala alami yang muncul pada masa subur dan tidak subur sepanjang siklus menstruasi. (Varney, 2006: hal 423). Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.(Mochtar, 2011).

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga berencana adalah suatu usaha untuk merencanakan jumlah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

b) Penapisan Klien

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian suatu metode kontrasepsi adalah untuk menentukan apakah ada:

(1) Kehamilan

(2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus

(3) Masalah (misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi) yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut.

c) Metode kontrasepsi

(1) Metode Amenorea Laktasi (MAL)

hal MK-1). (a) Cara kerja

Penundaan/penekanan ovulasi (b) Keuntungan kontrasepsi

(i) Efektifitas tinggi (keberhasilan 98% pada enam bulan pascapersalinan), segera efektif.

(ii) Tidak mengganggu sanggama

(iii) Tidak ada efek samping secara sistemik. (iv) Tidak perlu pengawasan medis

(v) Tidak perlu obat atau alat (vi) Tanpa biaya.

(c) Keuntungan non kontrasepsi

Untuk bayi : mendapat kekebalan pasif (mendapatkan antibody perlindungan lewat ASI), sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air, susu lain atau formula, atau alat minum yang dipakai.

Untuk ibu : mengurangi perdarahan pascapersalinan, mengurangi resiko anemia, meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi.

(d) Keterbatasan

(i) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pascapersalinan

dengan 6 bulan

(iii) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis dan HIV/AIDS.

(e) Indikasi

ibu yang menyusui secara eksklusif, bayi berumur kurang dari 6 bulan, belum mendapat haid setelah melahirkan.

(f) Kontraindikasi

(i) Sudah mendapat haid setelah bersalin (ii) Tidak menyusui secara eksklusif

(iii)Bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan

(iv)Bekerja dan terpisah dari bayi lebih lama dari 6 jam. (2) Metode keluarga Berencana Alamiah (KBA)

(a) Teknik Pantang Berkala (i) Sistem kalender

(a) Pengertian

Yaitu senggama dihindari pada masa subur yaitu dekat dengan pertengahan siklus haid atau terdapat tanda-tanda adanya kesuburan yaitu keluarnya lendir encer dari liang vagina.

Perhitungan masa subur dipakai rumus siklus terpanjang dikurangi 11, siklus terpendek dikurangi 18.

(b) Keterbatasan

(ii) Keefektfan tergantung dari kemauan dan disiplin pasangan untuk mengikuti instruksi.

(iii) Perlu ada pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan jenis KBA yang paling efektif secara benar.

(c) Indikasi

(i) Semua perempuan semasa reproduksi, baik siklus haid teratur maupun tidak teratur. Tidak haid baik karena menyusui maupun pramenopause.

(ii) Semua perempuan dengan paritas berapa pun termasuk nulipara.

(iii) Perempuan kurus atuapun gemuk (d) Kontraindikasi

(i) Perempuan yang dari segi umur, paritas atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi suatu kondisi risiko tinggi.

(ii) Perempuan sebelum mendapat haid (menyusui, segera setelah abortus).

(iii) Perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur.

(ii) Sistem pengukuran suhu basal badan

(a) Cara kerja

Menjelang ovulasi, suhu badan akan turun (pada hari ke-12 dan ke-13 siklus haid). Pada hari ke 14, terjadi ovulasi, lalu pada hari ke-15 dan ke -16 siklus haid, suhu akan naik lagi sampai lebih tinggi dari suhu sebelum ovulasi.

(b) Kondom (Karet KB) (i) Pengertian

Kondom merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan di antaranya lateks (karet), plastik (vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat hubungan seksual (Affandi,2012 hal MK-17).

(ii) Cara kerja

(a) Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. (b) Mencegah penularan mikroorganisme (IMS)

termasuk HBVdan HIV/AIDS) dari satu pasangan kepada pasangan yang lain (khusus kondom yang terbuat dari lateks dan vinil).

(iii) Efektifitas

setiap kali berhubungan seksual. (iv) Keterbatasan

(a) Efektivitas tidak terlalu tinggi

(b) Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi

(c) Agak mengganggu hubungan seksual (mengurangi sentuhan langsung).

(c) Sanggama Terputus (a) Pengertian

Sanggama Terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnnya (penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi.

(b) Keterbatasan

(i) Efektifitas sangat bergantunng pada kesediaan pasangan untuk melakukan senggama terputus setiap melaksanakannya (angka kegagalan 4-27 kehamilan per 100 perempuan per tahun).

(ii) Efektifitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis.

(iii) Memutuskan kenikmatan dalam berhubungan seksual.

(i) Suami yang ingin berpartisipasi aktif dalam keluarga berencana

(ii) Pasangan yang memerlukan kontrasepsi dengan segera

(iii) Pasangan yang memerlukan metode sementara, sambil menunggu metode yang lain.

(d) Kontraindikasi

(i) Suami yang mengalami ejakulasi dini

(ii) Suami yang sulit melakukan sanggama terputus (iii) Pasangan yang kurang dapat saling berkomunikasi (d) Diafragma

(i) Pengertian

Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks (Affandi,2012 hal MK-21).

(ii) cara kerja

Menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopii) dan sebagai alat tempat spermisida. (iii) Keterbatasan

(a) Efektivitas sedang (bila digunakan dengan spermisida angka kegagalan 6-16 kehamilan per 100 perempuan per tahun pertama).

kepatuhan mengikuti cara penggunaan.

(c) Motivasi diperlukan berkesinambungan dengan menggunakanya setiap berhubungan seksual. (e) Spermisida

(i) pengertian

Spermisida adalah bahan kimia (biasanya non oksinol-9) digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma (Affandi, 2012: hal MK-24)

(ii) cara kerja

Menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma, dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur.

(iii) Keterbatasan

(a) Efektivitas kurang (18-29) kehamilan per 100 perempuan per tahun pertama).

(b) Efektivitas sebagai kontrasepsi bergantung pada kepatuhan mengikuti cara penggunaan.

(c) Ketergantungan pengguna dari motivasi berkelanjutan dengan memakai setiap melakukan hubungan seksual.

(3) Metode modern (a) Suntik progestin

Kontrasepsi suntik merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif dan dapat dipakai oleh sumua perempuan dalam usia reproduksi (Affandi, 2012: hal MK-43).

(ii) Cara kerja

(a) Mencegah ovulasi

(b) Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma.

(c) Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi (d) Menghambat transportasi gamet oleh tuba. (iii) Efektivitas

Efektivitas tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan, asal penyuntikanya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

(iv) Keuntungan (a) Sangat efektif

(b) Pencegahan kehamilan jangka panjang (c) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri

(d) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung, dan gangguan pembekuan darah.

(e) Tidak memiliki pengaruh terhadap ASI (v) Keterbatasan

(c) Perdarahan yang banyak atau sedikit

(d) Perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak (spotting),

(e) Tidak haid sama sekali

(f) Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan (harus kembali untuk suntikan). (g) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum

suntikan berikut.

(h) Permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering

(i) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B, atau infeksi virus HIV (Affandi, 2012: hal MK-44).

(vi) Indikasi

(a) Usia reproduksi

(b) Nulipara dan yang telah memiliki anak

(c) Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi

(d) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai. (vii) Kontraindikasi

(a) Hamil atau dicurigai hamil (risiko cacat pada janin 7 per 100.000 keahiran)

terutama amenorea.

(b) Kontrasepsi Pil Progestin (Minipil) Kontrasepsi pil merupakan (i) Cara kerja

(a) Menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium (tidak begitu kuat)

(b) Endometrium mengalami tranformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit.

(c) Mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma.

(d) Mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu.

(ii) Efektivitas

(a) Sangat efektif (98,5%) (b) Keuntungan

(c) Sangat efektif bila digunakan secara benar. (d) Tidak mengganggu hubungan seksual (e) Tidak mempengaruhi ASI

(f) Kesuburan cepat kembali (g) Tidak mengandung estrogen

(iii) Keterbatasan

(a) Hampir 30-60% mengalami gangguan haid (spotting, amenorea).

(c) Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama.

(d) Payudara menjadi tegang, mual pusing, dermatitis atau jerawar.

(e) Tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual atau HIV/AIDS.

(iv) Indikasi

(a) Usia reproduksi

(b) Menginginkan suatu metode kontrasepsi yang sangat efektif selama periode menyusui

(c) Pascapersalinan dan tidak menyusui (d) Pascakeguguran

(e) Mempunyai tekanan darah tinggi (selama < 180/110 mmhg) atau dengan masalah pembekuan darah. (v) Kontraindikasi

(a) Hamil atau diduga hamil.

(b) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.

(c) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. (d) Sering lupa menggunakan pil

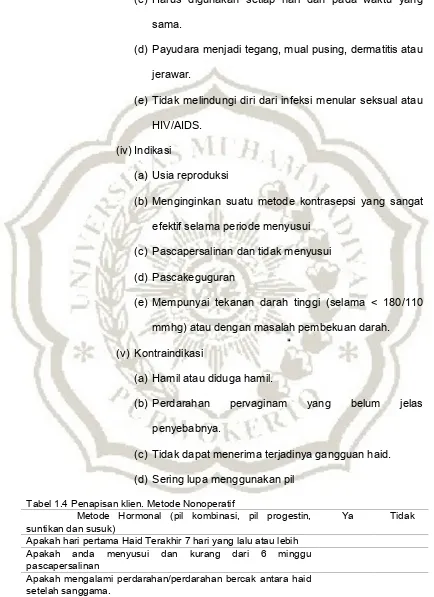

Tabel 1.4 Penapisan klien. Metode Nonoperatif

Metode Hormonal (pil kombinasi, pil progestin, suntikan dan susuk)

Ya Tidak Apakah hari pertama Haid Terakhir 7 hari yang lalu atau lebih

Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu pascapersalinan

Apakah pernah icterus pada kulit atau mata.

Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha atau dada, atau tungkai bengkak (edema).

Apakah pernah tekanan darah di atas 160 mmhg (sistolik) atau 90 mmhg (diastolik).

Apakah ada masa atau benjolan pada payudara.

Apakah anda sedang minum obat-obatan anti kejang (epilepsi) AKDR (semua jenis pelepas tembaga dan progestin)

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu

Apakah klien (atau pasangan) mempunyai pasangan seks lain. Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual (IMS) Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul dan kehamilan ektopik.

Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih 1 – 2 pembalut tiap 4 jam).

Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 hari).

Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang membutuhkan analgetika dan/atau istirahat baring.

Apakah pernah mengalami perdarahan bercak antara haid atau setelah sanggama.

Apakah permah mengalami gejala penyakit jantung vasvular atau kongenital.

Sumber :Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi 2012

(c) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) (i) Pengertian

Implant adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan antara tiga hingga lima tahun Affandi, 2012: hal MK-55). (ii) Mekanisme kerja

Mekanisme utamanya adalah menebalkan mucus serviks sehingga tidak dapat dilewati oleh sperma. Walaupun pada kontrasepsi yang rendah, progestin akan menimbulkan pengentalan mucus serviks. Perubahan terjadi segera setelah pemasangan implan.

(iii) Efek samping

Norplant adalah gangguan menstruasi, terutama selama 3-6 bulan pertama pemakaian. Pemakai mungkin akan mengalami masa perdaahan yang lebih panjang, lebih sering atau amenorea (Mochtar, 2011 hal:210).

(iv) Teknik pemasangan susuk KB

Prinsip pemasangan susuk KB adalah dipasang pada lengan kiri atas dan pemasangan seperti kipas mekar dengan 6 kapsul.

(a) Melakukan pemasangan dengan tepat seperti kipas terbuka

(b) Melakukan pemasangan di lengan kiri atas, dipatirasa dengan lidokain 2%

(c) Membuat insisi kecil, sehingga trokar dapat masuk (d) Trokar ditusukkan subkutan sampai batasnya

(e) Memasukkan kapsul ke dalam trokar, dan didorong dengan alat pendorong sampai terasa tertahan.

(f) Menempatkan kapsul, trokar ditarik keluar

(g) Meyakinkan bahwa kapsul telah ditempatnya, alat pendorong dimasukkan sampai terasa tidak ada tahanan.

(h) Menutup bekas insisi dengan menggunakan plester (Manuaba, 2011 hal:602).

Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang sangat efektif dan berjangka panjang dan dapat sampai 10 tahun (Affandi, 20012: hal MK-80).

(ii) Indikasi

Pemasangan IUD untuk tujuan kontrasepsi dapat dilakukan pada wanita yang :

(a) Telah mempunyai satu atau lebih anak hidup, (b) Ingin menjarangkan kehamilan (spacing)

(c) Sudah memiliki cukup anak hidup, tidak mau hamil lagi, tetapi takut atau menolak cara permanen (kontrasepsi mantap); biasanya dipasang IUD yang dapat bertahan lama (lippes Lood, Nova-T untuk 5 tahun)

(d) Tidak boleh atau tidak cocok memakai kontrasepsi hormonal (mengidap penyakit jantung, hipertensi, hati). (e) Berusia di atas 35 tahun pada umur tersebut,

kontrasepsi hormonal dapat kurang menguntungkan. (iii) Kontraindikasi

(a) Kehamilan

(b) Peradangan panggul

(c) Perdarahan uterus abnormal (d) Karsinoma organ-organ panggul (e) Malformasi rahim

(g) Dismenorhea berat

(h) Anemia berat dan gangguan pembekuan darah (Mochtar, 2011 hal:224)

(iv) Efektivitas

Sangat efektif, yaitu 0,5 – 1 kehamilan per 100 perempuan selama satu tahun pertama penggunaan.

(v) Keuntungan

(a) Efektfitas dengan proteksi jangka panjang(satu tahun) (b) Tidak mengganggu hubungan suami istri

(c) Tidak berpengaruh terhadap ASI

(d) Kesuburan segera kembali sesudah AKDR diangkat (e) Efek sampingnya sangat kecil

(f) Memiliki efek sistemik yang sangat kecil (vi) Keterbatasan

(a) Diperlukan pemeriksaan dalam dan penyaringan infeksi genitalia sebelum pemasangan AKDR.

(b) Diperlukan tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutan AKDR.

(c) Klien tidak dapat menghentikan sendiri setiap saat, sehingga sangat tergantung pada tenaga kesehatan.

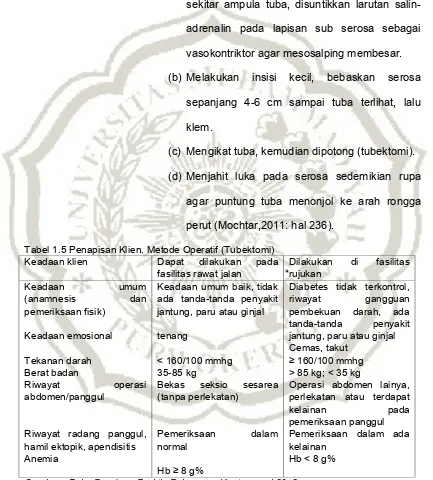

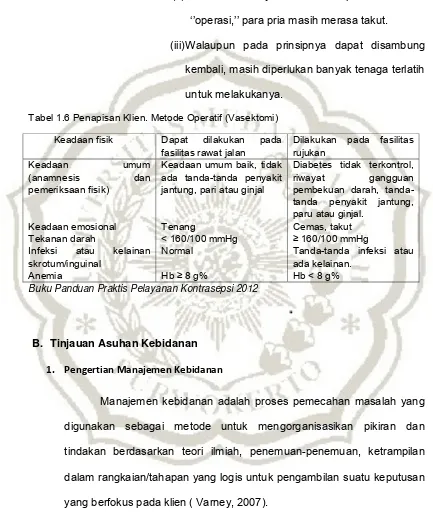

(c) Metode permanen operatif