6 BAB II

KAJIAN TEORI 2.1. Konsep Karakter

Sebagian sejarawan mengatakan bahwa pedagog Jerman F.W. Foerster merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan pendidikan karakter (Koesuma, 2009). Bagi Foerster, karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi pribadi seseorang. Menurutnya, karakter menjadi seperti identitas seseorang. Menurut Suyanto (2010), karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik menurut Suyanto adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuatnya. Berbeda dengan Suyanto (2010), menurut Gunarto (2004), karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, budaya dan nilai kebangsaan yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-sehari menjadi suatu pembiasaan yang melekat. Sejalan dengan itu, menurut Aristoteles (Wibowo, 2012), karakter itu erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan seseorang. Wynne (Mulyasa, 2011) mengemukakan bahwa karakter berasal dari Bahasa Yunani yang artinya “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari.

Sedangkan Thomas Lickona (Wibowo, 2012), menyebutkan definisi karakter sebagai sifat alami manusia dalam merespons situasi secara bermoral. Sifat alami yang dimaksudkan dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter yang dinilai mulia lainnya. Dikatakan karakter merupakan sifat alami seseorang, maka dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat bawaan sejak individu itu lahir. Namun, karakter seseorang bukan hanya merupakan sifat bawaan dari lahir tetapi juga merupakan hasil interaksi dengan lingkungan. Sejalan dengan itu, menurut Ki Hadjar Dewantara (Zubaedi, 2011), aktualisasi karakter dalam bentuk perilaku merupakan hasil dari perpaduan antara karakter biologis dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa lingkungan

7 yang dapat membentuk karakter seseorang juga termasuk lingkungan pendidikan. Menurutnya, karakter dapat dibentuk melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk menyadarkan individu dalam jati diri kemanusiaannya. Dengan pendidikan akan dihasilkan kualitas manusia yang memiliki kehalusan budi dan jiwa, memiliki kecemerlangan pikiran, kecekatan raga, dan memiliki kesadaran penciptaan dirinya. Ditegaskan olehnya, dibandingkan faktor lain, pendidikan memberi dampak dua atau tiga kali lebih kuat dalam pembentukan kualitas manusia.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditemukan bahwa, pengertian karakter menurut Foerster, Suyanto dan Wynne memiliki persamaan yaitu ketiganya berpendapat tentang karakter adalah identitas, ciri khas, dan “mark” (tanda). Seperti pendapat Aristoteles bahwa karakter erat kaitannya dengan kebiasaan (habit), maka untuk memperoleh karakter dimulai dari sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian seseorang. Selain itu, seperti pendapat Lickona dan Ki Hadjar Dewantara, karakter merupakan sifat alami yang dimiliki sejak lahir. Sehingga, selain melalui kebiasaan keseharian, seseorang sudah memiliki karakter yang merupakan bawaan sejak ia lahir. Namun, selanjutnya dikatakan bahwa faktor lain yang membentuk karakter seseorang yaitu lingkungan baik lingkungan masyarakat maupun lingungan pendidikan. Secara khusus lingkungan yang dimaksud disini yaitu lingkungan pendidikan atau sekolah yang tugasnya bukan hanya mencerdaskan peserta didik tetapi juga membina dan membentuk karakter peserta didik. Sehingga, karakter yang ditampilkan dapat membantunya untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan alam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, karakter adalah identitas atau ciri khas seseorang yang dimiliki sejak lahir dan juga yang diperoleh dari kebiasaan keseharian di lingkungan pendidikan untuk membantunya berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

2.2. Konsep Pendidikan Karakter

Banyak orang menyamakan pendidikan moral dengan pendidikan karakter. Menurut Zubaedi (2011), kesamaan keduanya yaitu kesamaan orientasi. Pendidikan Karakter memiliki kesamaan orientasi dengan pendidikan moral yaitu orientasi pada nilai-nilai dan kebajikan yang pada

8 akhirnya dapat membentuk generasi muda menjadi manusia yang baik. Selanjutnya, bukan hanya kesamaan tetapi menurut Zubaedi (2011) ada juga perbedaan dalam proses dan titik tekan pendidikannya. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya (psikomotor). Sejalan dengan pendapat Zubaedi, Ratna Megawangi (2007) berpendapat bahwa pendidikan moral dan pendidikan karakter memiliki perbedaan. Pendidikan moral adalah proses membangun pengetahuan seseorang terhadap hal baik dan hal buruk. Sedangkan pendidikan karakter adalah proses pembentukan tabiat seseorang.

Menurut Mulyasa (2011), pendidikan karakter merupakan proses menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran, pemahaman yang tinggi dan kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Agung (2011) mengatakan, pendidikan karakter adalah sebuah sistem untuk mengembangkan nilai-nilai karakter siswa yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam agama, diri, masyarakat umum, lingkungan, dan bangsa sebagai manusia yang lengkap. Sejalan dengan itu, Winton (2012) berpendapat pendidikan karakter merupakan upaya yang disengaja oleh pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai kepada siswa. Sedangkan menurut Warsono (2010), pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Menurut Raharjo (2010), pendidikan karakter adalah proses pendidikan secara holistis yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditemukan bahwa, pendidikan karakter menurut Mulyasa adalah proses menanamkan kebiasaan, yang dimulai dengan pengajaran dan pengembangan nilai-nilai karakter seperti definisi Agung dan Winton. Dengan kata lain dapat diungkapkan pendidikan karakter yaitu pendidikan yang menghubungkan dimensi moral dan dimensi sosial. Namun, untuk menjadi sebuah kebiasaan dibutuhkan

9 tuntunan atau keteladanan seperti yang diungkapkan Warsono bahwa pendidikan karakter adalah pemberian tuntunan atau keteladanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan pendidikan karakter adalah proses pengajaran dan pengembangan nilai-nilai karakter dan yang dihubungkan dengan lingkungan sosial peserta didik untuk menjadikan sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian di sekolah maupun di lingkungan sosialnya.

Bertolak dari inti definisi karakter dan pendidikan karakter yaitu merupakan sebuah pembiasaan yang dilakukan di sekolah, maka dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan titik evaluasi kepada budaya sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Salatiga. Karena, budaya sekolah merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik ketika berada di sekolah.

2.2.1. Fungsi Pendidikan Karakter

Menurut Kemendiknas (2010) fungsi pendidikan karakter, sebagai berikut: (1) Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila; (2) Fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera; (3) Fungsi penyaringan. Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Menurut Koesuma (2007), pendidikan karakter berfungsi; (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Menurut Mulyasa (2011), pendidikan karakter berfungsi untuk memampukan peserta didik untuk meningkatkan, menggunakan pengetahuan, mengkaji, dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam perilaku sehari-hari.

Fungsi pendidikan karakter menurut Suyanto (2010) antara lain : (1) Membentuk pribadi peserta didik yang disiplin bertanggung jawab,

10 mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta didik; (2) Memperbaiki sikap dan mental peserta didik yang carut-marut karena pengaruh globalisasi; (3) Mempertahankan nilai-nilai karakter bangsa yang telah ada sejak dulu kala; (4) Melestarikan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa; (5) Memupuk jiwa Pancasila kepada peserta didik.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditemukan persamaan dari fungsi pendidikan karakter, yaitu untuk membentuk, memperbaiki, mengembangkan, memperkuat, dan membiasakan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Perbedaan keempat pendapat tersebut pada penyajian informasi. Fungsi pendidikan karakter menurut Kemendiknas dan Suyanto ditampilkan secara terperinci sehingga dapat membantu dalam implementasi pendidikan karakter. Sedangkan, fungsi pendidikan karakter menurut Mulyasa dan Koesuma ditampilkan secara umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan yaitu pendidikan karakter berfungsi untuk membentuk, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai karakter kepada peserta didik.

2.2.2. Tujuan Pendidikan Karakater

Menurut Mulyasa (2011), pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Berbeda dengan sebelumnya, menurut Dirjen Dikti (dalam Barnawi dan M. Arifin, 2012), pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan, dan menebar kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Sedangkan, Kemendiknas (2010) menjabarkan tujuan pendidikan karakter, sebagai berikut: (1) Mengembangkan potensi nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa; (2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; (3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa; (4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan; (5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan dan dengan rasa kebanggaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Sejalan dengan Kemendiknas, namun dipersingkat oleh

11 Koesuma (2013) tujuan pendidikan karakter, sebagai berikut: (1) Menguatkan dan mengembangkan niali-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan; (2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah; (3) Membangun hubungan yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditemukan persamaan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh tiga pendapat yaitu, pertama, menurut Dirjen Dikti tujuan pendidikan karakter yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik seperti, mengambil keputusan, memelihara, mewujudkan dan menebar kebaikan melalui kehidupan keseharian. Kedua, menurut Kemendiknas tujuan pendidikan karakter yaitu mengembangkan potensi, mengembangkan kebiasaan dan perilaku, Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab, Mengembangkan kemampuan, dan Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah. Ketiga, menurut Koesuma tujuan pendidikan karakter yaitu Menguatkan dan mengembangkan niali-nilai kehidupan, Mengoreksi perilaku, dan Membangun hubungan. Sedangkan menurut Mulyasa, tujuan pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik dalam hal kepemimpinan, tanggungjawab, pengambilan keputusan, penerapan nilai kehidupan dan membangun hubungan dengan orang lain yang diwujudkan dalam pembiasaan keseharian di sekolah, sehingga dapat meningkatkan proses pendidikan karakter dan hasilnya mengarah pada pembentukan karakter peserta didik.

1.2.3. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter

Ada empat nilai dasar pendidikan karakter yang dirumuskan oleh seorang pencetus pendidikan karakter dari Jerman yang bernama F. W. Foerster (Wibowo, 2012), yaitu:

1.Nilai Normatif. Pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma-norma tersebut.

12 2.Nilai Koherensi. Adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian, dengan begitu anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru.

3.Nilai Otonomi. Adanya otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, anak didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar.

4.Nilai Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik. Kesetiaan marupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Sementara Character Counts di Amerika mengidentifikasikan bahwa karakter-karakter yang menjadi pilar pendidikan karakter yaitu (Mulyasa, 2011): (1) dapat dipercaya (trustworthiness); (2) rasa hormat dan perhatian (respect); (3) tanggung jawab (responsibility); (4) jujur (fairness); (5) peduli (caring); (6) kewarganegaraan (citizenship); (7) ketulusan (honesty); (8) berani (courage); (9) tekun (diligence); (10) integritas (integrity).

Dari hasil kajian empirik Pusat Kurikulum (Samani & Hariyanto, 2011) menunjukkan ada 18 nilai dalam pendidikan karakter, yaitu (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jawab. Nilai-nilai tersebut bersumber dari (Kurniawan, 2013):

1.Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari oleh nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

2.Pancasila

Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang

13 mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3.Budaya

Merupakan suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan karakter.

4.Tujuan Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan karakter, karena tujuan pendidikan nasional mencerminkan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dan dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan karakter dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditemukan ada persamaan nilai-nilai yang mendasari pendidikan karakter. Menurut Character Counts dan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum ada beberapa nilai yang mendasari pendidikan karakter, seperti, jujur, cinta tanah air, disiplin, toleransi, mandiri, tanggungjawab dan sebagainya. Nilai-nilai menurut hasil kajian empirik Pusat Kurikulum bersumber dari agama, Pancasila,

Undang-14 undang 1945, dan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Foerster, nilai-nilai dasar pendidikan karakter yaitu nilai normatif yaitu berdasarkan norma, nilai koherensi yaitu membangun percaya diri dan keberanian, nilai otonomi yaitu mengambi keputusan dan mandiri, dan nilai keteguhan dan kesetian. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang disebutkan Character Counts dan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum merupakan wujud nyata perilaku dari nilai-nilai yang disebutkan Foerster. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan karakter dapat disimpulkan sangat penting dalam pendidikan karakter kepada peserta didik. Karena, peserta didik harus terlebih dahulu tahu nilai-nilai apa saja yang membantu dalam pembentukan karakter.

1.3. Program Pendidikan Karakter di Indonesia 2.3.1. Konteks Pendidikan Karakter Secara Umum

Dalam konteks universal pendidikan karakter muncul dan berkembang awalnya dilandasi oleh pemikiran bahwa sekolah tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik menjadi sekadar cerdas, tertapi juga harus bertanggung jawab untuk memberdayakan dirinya agar memiliki nilai-nilai moral yang memandunya dalam kehidupan sehari-hari. Di negara-negara barat, di Amerika Serikat khususnya, pendidikan karakter berkembang karena dirasakan semakin lemahnya pengaruh keluarga terhadap anak-anak, dan semakin kuatnya pengaruh teman sebaya, terjadinya kemorosotan moral, berkembangluasnya penyalahgunaan narkotika, seks bebas, makin ditinggalkannya nilai-nilai agama, dan semakin banyaknya kriminalitas dan kekerasan yang pelakunya adalah anak-anak usia sekolah (Samani & Hariyanto, 2011).

2.3.2. Konteks Pendidikan Karakter di Indonesia

Konteks yang terjadi di Amerika Serikat adalah hal yang sama yang juga terjadi di konteks Indonesia. Sehingga, keprihatinan ini telah menjadi keprihatinan nasional. Pada perayaan Hari Raya Nyepi di Jakarta tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pesannya: “Pembangunan watak amatlah penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat kita capai apabila masyarakat kita juga merupakan masyarakat yang baik.” Maka sebagai tindak lanjut dari pidato presiden tersebut, salah satu program 100 hari Kementrian Pendidikan Nasional

15 adalah pendidikan karakter. Kementrian Pendidikan Nasional pun membentuk Tim Pendidikan Karakter di bawah tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementrian Pendidikan Nasional (Samani & Hariyanto, 2011).

Sebagai hasil Sarasehan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 14 Januari 2010 telah dicapai Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dinyatakan sebagai berikut:

1.Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh.

2.Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh.

3.Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur tersebut.

4.Dalam upaya merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Kementerian Pendidikan Nasional melalui website http://www.kemendiknas.go.id telah melansir sembilan nilai pendidikan karakter, sebagai berikut:

1.Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya. 2.Kemandirian dan tanggung jawab. 3.Kejujuran/amanah dan diplomatis. 4.Hormat dan santun.

5.Dermawan, suka tolong menolong dan gotong-royong/kerja sama. 6.Percaya diri dan kerja keras.

7.Kepemimpinan dan keadilan. 8.Baik dan rendah hati.

9.Toleransi, kedamaian dan kesatuan.

2.3.3. Grand Design Pendidikan Karakter

Dalam Grand Design Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 2010), memperlihatkan kerangka pendidikan karakter dilakukan sebagai berikut: 1.Strategi pada konteks makro yang berskala nasional. Pengembangan

16 secara bersama antara pemerintah daerah dan Kementrian Pendidikan Nasional sebagai fasilitator pendidikan karakter. Pada konteks makro pengembangan karakter dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Tahap perencanaan. Pada tahap ini dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasikan dan dirumuskan dengan menggunakan sumber-sumber, antara lain: (1) filosofi, yaitu agama, Pancasila, UUD 1945, dan UU no. 20 Tahun 2003 beserta ketentuan perundang-undangan turunannya. (2) pertimbangan teoritis, yaitu teori tentang otak, psikologis, nilai dan moral, pendidikan (pedagogi dan andragogi) dan sosial-kultural. (3) pertimbangan empiris, berupa pengalaman dan praktik terbaik, antara lain: tokoh-tokoh, sekolah unggulan, pesantren dan kelompok kultural.

b. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilakukan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan: sekolah, keluarga dan masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan akan menanamkan dua jenis pengalaman belajar dengan dua pendekatan, yakni intervensi dan habituasi. Melalui intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. Sementara itu, melalui habituasi diciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan peserta didik di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat dengan membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Kedua proses ini harus dikembangkan secara sistemik dan holistis.

c. Tahap evaluasi hasil. Pada tahap ini dilakukan pengukuran untuk perbaikan berkelanjutan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk menditeksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu berhasil dengan baik.

17 Gambar 2.1: Konteks Makro Pendidikan Karakter

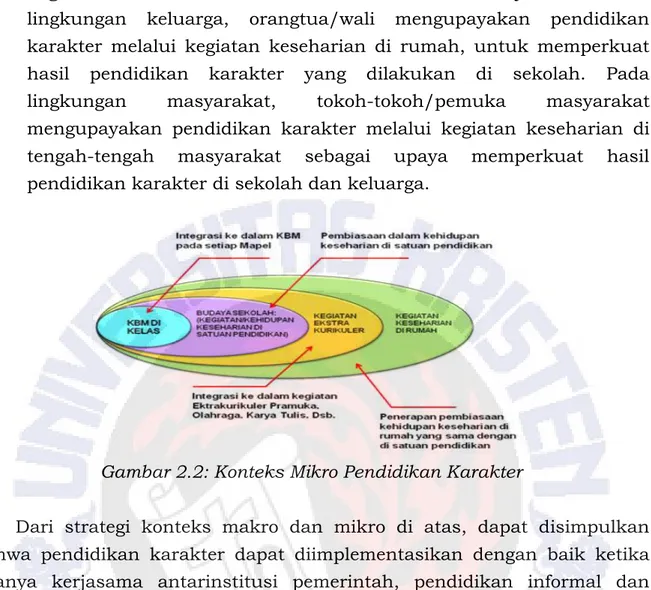

2.Strategi pada konteks mikro. Konteks mikro ini ada pada satuan pendidikan. Sekolah sebagai leading sector, berupaya memanfaatkan dan memberdayakan smua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di sekolah. Secara konteks mikro pengembangan karakter dibagi menjadi empat pilar, yakni:

a. Kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengembangan karakter dilakukan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Khususnya, untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, karena memang misinya untuk mengembangkan nilai dan sikap, maka pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi pendidikan nilai. Untuk kedua mata pelajaran tersebut karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran dan juga dampak pengiring. Sementara itu, untuk mata pelajaran lainnya, yang secara formal memiliki misi utama selain pengembangan karakter, wajib dikembangkan kegiatan yang memiliki dampak pengiring berkembangnya karakter dalam diri peserta didik.

b. Kegiatan keseharian dalam bentuk penciptaan budaya sekolah. Dalam lingkungan sekolah dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial-kultural sekolah memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga sekolah terbiasa membangun kegiatan keseharian di sekolah yang mencerminkan perwujudan karakter. Melalui langkah ini akan terbangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai karakter seperti budaya bersih, budaya disiplin, budaya kritis,

18 budaya sopan-santun, dan budaya toleransi. Budaya sekolah diyakini merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Budaya sekolah memiliki cakupan yang snagat luas, pada umumnya mencakup budaya ritual, harapan, hubungan sosial-kultural, aspek demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses pengambilan keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, pendidik dan peserta didik, dan anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah.

Menurut penelitian Dr. Teerakiat Jareonsttasin (Zubaedi, 2011), tentang pengaruh sekolah terhadap perkembangan anak, ditemukan empat hal utama (input dan output) yang saling mempengaruhi. Yang terpenting dari keempat hal tersebut adalah iklim atau budaya sekolah. Jika suasana sekolah penuh kedisiplinan, kejujuran, kasih sayang, maka hal ini akan menghasilkan output yang diinginkan berupa karakter yang baik. Pada saat yang sama, guru merasakan suasana sekolah yang kondusif akan meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan kelas. Berkat pengelolaan kelas yang baik, maka akan mengakibatkan prestasi akademik yang tinggi. Atas dasar inilah, maka langkah utama dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah adalah menciptakan suasana atau iklim sekolah yang akan membantu tranformasi guru-guru, siswa, dan staf-staf sekolah.

c. Kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ko kurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung pada suatu materi dari suatu mata pelajaran), atau kegiatan ekstrakurikuler (kegiatan sekolah yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran. Kegiatan ko kurikuler yang berorientasi pada pendidikan karakter seperti kegiatan praktik dan diskusi pengayaan mata pelajaran sains, IPS, agama olahraga dan lainnya baik di dalam kelas maupun luar kelas. Adapun kegiatan ekstrakurikuler misalnya kegiatan dokter kecil, palang merah remaja, pecinta alam, karya ilmiah remaja (KIR), berkemah dan lain-lain, perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka pengembangan karakter.

19 d. Kegiatan keseharian di rumah dan dalam masyarakat. Pada

lingkungan keluarga, orangtua/wali mengupayakan pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian di rumah, untuk memperkuat hasil pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah. Pada lingkungan masyarakat, tokoh-tokoh/pemuka masyarakat mengupayakan pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya memperkuat hasil pendidikan karakter di sekolah dan keluarga.

Gambar 2.2: Konteks Mikro Pendidikan Karakter

Dari strategi konteks makro dan mikro di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dapat diimplementasikan dengan baik ketika adanya kerjasama antarinstitusi pemerintah, pendidikan informal dan pendidikan formal. Karena pendidikan karakter merupakan sebuah proses yang terjadi secara terus-menerus dan pendidikan karakter ini tidak mudah untuk dibangun pada setiap individu atau kelompok karena prosesnya memerlukan banyak faktor untuk menentukan keberhasilannya dalam membentuk manusia yang barkarakter baik.

2.4. Program Pendidikan karakter di Sekolah

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Masing-masing jalur pendidikan tersebut diharapkan bisa saling melengkapi dan memperkaya satu sama lainnya. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan di sekolah secara umum, sementara pendidikan informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pendidikan informal memiliki peran besar dalam pendidikan anak. Seperti yang

20 diungkapkan dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Kemendiknas (2010), diketahui bahwa rata-rata anak mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya atau sekitar 70%, anak berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi sebesar 30% terhadap hasil pendidikan anak (Wibowo, 2012). Namun, pendidikan informal dalam keluarga selama ini belum efektif. Penyebabnya kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, pengaruh media elektronik dan sebagainya. Oleh karena itu, alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu dengan memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal di lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Sehingga, pendidikan karakter sangat penting diimplementasikan di sekolah, karena mengingat peserta didik adalah generasi yang akan menentukan nasib bangsa di kemudian hari.

Menurut Mulyasa (2011), implementasi pendidikan karakter di sekolah ditekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif juga sangat penting dan turut membentuk karakter peserta didik. Penciptaan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut: 1.Memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang

mampu dalam melakukan tugas pembelajaran. Artinya memberikan pilihan dan pelayanan secara individual kepada peserta didik terutama yang lambat dapat membangkitkan semangat belajar dan membuat mereka betah di sekolah.

2.Memberikan pembelajaran remedial bagi pesrta didik yang prestasinya rendah.

3.Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Termasuk di dalamnya penyediaan bahan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang efektif, tepat dan efisien.

21 4.Menciptakan kerja sama saling menghargai, baik antarpeserta didik maupun antara peserta didik dengan guru. Artinya, peserta didik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan pandangannya.

5.Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Artinya, guru mampu memposisikan diri sebagai pembimbing dan peserta didik menjadi pelaksana pembelajaran.

6.Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru. Artinya, ada timbal balik dari peserta didik kepada guru, bukan hanya dari guru kepada peserta didik.

7.Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri. Artinya, peserta didik mampu menilai dirinya sendiri untuk membuat kemajuan dalam proses belajarnya yang dibantu oleh guru yang bertindak sebagai fasilitator.

Bukan hanya itu, untuk menyukseskan implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan pengadaan fasilitas dan sumber belajar. Manfaat pengadaan fasilitas dan sumber belajar yaitu, pertama, membawa sumber belajar ke dalam kelas. Kedua, membawa kelas ke lapangan di mana sumber belajar berada. Dapat disimpulkan, ketika kedua manfaat ini tercipta maka peserta didik mendapat pengalaman nyata dengan pembelajaran yang mereka lakukan dan bukan hanya sekadar menghafal teori tetapi peserta didik langsung berinteraksi dengan sumber belajar tersebut.

Dalam pendidikan karakter di sekolah/madrasah, menurut Zubaedi (2011) semua komponen sekolah harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan, yaitu isi kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan sekolah/madrasah, pelaksanaan pengembangan diri peserta didik, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, serta etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah/madrasah. Pendidikan karakter juga dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, diekspisitkan dan dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Namun bukan hanya itu, tetapi pendidikan karakter juga dapat dimasukan dalam kegiatan esktrakurikuler yang merupakan kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran. Sehingga, diharapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggungjawab sosial, kompetensi

22 dan prestasi peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah merupakan salah satu media yang baik dan potensial untuk membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan mutu akademik peserta didik.

Peran sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter bisa melalui empat langkah (Megawangi, 2007):

1.Mengumpulkan guru, orang tua dan siswa bersama-sama mengidentifikasi dan mendefinisikan unsur-unsur karakter yang mereka ingin tekankan.

2.Memberikan pelatihan bagi guru tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam kehidupan dan budaya sekolah.

3.Menjalin kerja sama dengan orang tua dan masyarakat agar siswa dapat mendengar bahwa perilaku karakter itu penting untuk keberhasilan di sekolah dan di kehidupannya.

4.Memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat untuk menjadi model perilaku sosial dan moral.

Adapun indikator keberhasilan pendidikan karakter dapat diketahui dari perwujudan indikator Standar Kompetensi Lulusan (SKL) (Permendiknas no. 23 Tahun 2006) dalam pribadi peserta didik secara utuh. Selain itu, indikator keberhasilan program pendidikan karakter di sekolah dapat diketahui dari berbagai perilaku sehari-hari yang tampak dalam setiap aktivitas, sebagai berikut: (1) Kesadaran, (2) Kejujuran, (3) Keikhlasan, (4) Kesederhanaan, (5) Kemandirian, (6) Kepedulian, (7) Kebebasan dalam bertindak, (8) Kecermatan/ketelitian, (9) Komitmen. Indikator-indikator ini membantu setiap sekolah dalam pengimplementasian pendidikan karakter baik interagrasi ke dalam mata pelajaran, sebagai budaya sekolah, maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga, dapat dikatakan ketika setiap sekolah menerapkan indikator tersebut ke semua komponen yang ada, maka pengimplementasian pendidikan karakter pun dapat diwujudkan, namun dengan dukungan dari semua komponen sekolah yang ada.

2.5. Konsep Habitus

Habitus merupakan practical sense yang mendorong agen bertindak dan bereaksi dalam situasi-situasi spesifik dengan suatu cara yang tidak selalu bisa dikalkulasikan sebelumnya, dan bukan sekedar kepatuhan sadar pada peraturan-peraturan (Wempi, 2012). Habitus didefenisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen

23 menghasilkan keberpihakannya kepada praktek-praktek yang telah diadaptasi atau disesuaikan dengan perubahan situasi yang terus terjadi (Burke, 2001). Habitus merupakan sejenis ungkapan penanaman (tak sadar) dari orang-orang yang berkepentingan dalam ruang sosial ini (Lechte, 2001). Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditemukan bahwa, habitus menurut Wempi adalah tindakan langsung. Menurut Burke adalah seperangkat skema (tatanan) praktek yang disesuaikan dengan situasi. Sedangkan menurut Lechte yaitu penanaman tindakan dari orang-orang yang berkepentingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, habitus adalah seperangkat skema (tatanan) praktek yang ditanamkan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam sebuah ruang sosial kepada anggota-anggotanya dan yang dilakukan secara langsung tanpa mengingat bahwa tatanan praktek tersebut merupakan sebuah peraturan.

Habitus lebih mirip seperangkat disposisi yang melahirkan praktik dan persepsi (Wempi, 2012). Selanjutnya, disposisi-disposisi yang direpresentasikan habitus bersifat: a) “bertahan lama” dalam arti bertahan sepanjang rentang waktu tertentu dalam kehidupan seorang agen. b) “bisa dialihpindahkan”, sanggup melahirkan prakter-praktek di berbagai arena aktivitas yang beragam. c) merupakan “struktur yang distrukturkan”, mengikutsertakan kondisi sosial objektif pembentukannya. inilah yang menyebabkan terjadinya kemiripan habitus pada diri-diri agen yang berasal dari kelas sosial yang sama dan menjadi justifikasi bagi pembicaraan tentang habitus sebuah kelas. d) merupakan “struktur-struktur yang menstrukturkan”, mampu melahirkan praktek-praktek yang sesuai dengan situasi-situasi khusus dan tertentu. Habitus merupakan disposisi yang tidak terbentuk secara mendadak, tetapi melalui proses panjang keterlibatan diri dalam pengalaman yang dialami individu dalam hubungannya dengan dunia sosial.

Habitus terbentuk dalam proses pendidikan yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sosial dan pendidikan lembaga. Pada fase dimana kesadaran praktis terbentuk, individu dinilai telah menjadi aktor yang sepenuhnya sadar dan berkeinginan atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Keputusan dan tindakan individu menghasilkan “karya” yang akan dinilai oleh pihak sejawat (individu lain yang berada dalam arena yang sama), pihak pemanfaat (individu atau kelompok yang memanfaatkan) dan publik yang berada dalam dunia sosial.

24 2.6.1. Definisi Evaluasi

Arikunto dan Jabar (2010) berpendapat evaluasi yaitu kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Sejalan dengan itu, Uzer (2003) berpendapat, evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan alternatif dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Zainul dan Nasution (2001), evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Sedangkan menurut Purwanto (2002), evaluasi merupakan suatu proses penilaian sampai sejauhmana tujuan program dilaksanakan dan pada akhirnya untuk membuat keputusan. Menurut Djaali dan Pudji (2008), evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Dari uraian pendapat di atas dapat ditemukan definisi evaluasi yang sama yang disampaikan oleh Arikunto dan Jabar, Zainul dan Nasution, dan Uzer yaitu pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi evaluasi menurut Purwanto sejalan dengan definisi menurut Djaali dan Pudji yaitu proses penilaian yang akhirnya untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan evaluasi adalah proses pengumpulan informasi dari penilaian terhadap sesuatu yang dilakukan yang pada akhirnya membantu untuk pengambilan keputusan. Sehingga, dapat diartikan bahwa suatu keputusan yang diambil merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya.

2.6.2. Fungsi Evaluasi

Menurut Arikunto & jabar (2004), fungsi evaluasi, sebagai berikut, pertama, memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan suatu program, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan taget dalam hubungan dengan masalah yang dituju yang dapat menganalisis alternatif sumber nilai (misalnya kepentingan

25 kelompok) mupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (misalnya teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

2.6.3. Definisi Program

Istilah “program” dapat diartikan secara khusus maupun umum. Secara umum program dapat diartikan sebagai rencana. Sedangkan secara khusus, apabila dikaitkan dengan evaluasi, maka program dapat didefinisikan sebagai satu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto & Jabar, 2008). Dari buku mereka yang lain Arikunto & Jabar (2004) berpendapat bahwa program adalah suatu rencana kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Tayibnapis (2008), program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan, maka program sebuah sistem adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Dari uraian pendapat di atas dapat ditemukan definisi program menurut Arikunto dan Jabar (2008) dirinci secara umum dan khusus dengan pengertian yang berbeda. Secara umum program adalah rencana, secara khusus definisi program dikaitan dengan evaluasi yaitu kegiatan. Sedangkan pada buku mereka tahun 2004 mencatat definisi program digabungkan pengertian umum dan khusus yaitu rencana dan rangkaian kegiatan. Sedangkan Tayibnapis mendefinisikan program sebagai kegiatan yang berkesinambungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan program adalah serangkaian kegiatan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu.

2.6.4. Definisi Evaluasi Program

Menurut Gronlund (Roswati, 2008), evaluasi Program adalah suatu kegiatan pengumpulan dan pemberian data atau informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang dipergunakan oleh para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan apakah suatu program perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan. Sejalan dengan itu, menurut Cronbach dan Stufflebeam (Arikunto dan Jabar, 2009), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sama seperti kedua pendapat sebelumnya, Arikunto (2004) berpendapat sama yaitu, evaluasi program adalah kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang implementasi suatu

26 kebijakan yang terjadi dalam suatu organisasi dan yang pada akhirnya dapat membantu untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Tyler (Roswati, 2008), evaluasi program adalah suatu kegiatan penilaian sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dari uraian pendapat di atas dapat ditemukan persamaan definisi evaluasi program yang disampikan oleh Gronlund, Cronbach & Stufflebeam dan Arikunto yaitu kegiatan pengumpulan informasi. Sedangkan menurut Tyler, evaluasi program adalah kegiatan penilaian. Namun, baik itu kegiatan pengumpulan informasi atau kegiatan penilaian pada akhirnya dilakukan untuk membantu para pengambil keputusan mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan pengumpulan informasi dari penilaian sebuah program yang dilaksanakan untuk membantu para pengambil keputusan mengambil mengambil keputusan selanjutnya.

2.6.5. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Widyoko (2009), tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya atau penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. Sementara itu, menurut Widoyoko (2009), kegunaan atau manfaat evaluasi program sebagai salah satu program bidang pendidikan meliputi: (a) mengkomunikasikan program kepada publik; (b) menyediakan informasi bagi pembuat keputusan; (c) penyempurnaan program yang ada; dan (d) meningkatkan partisipasi. Dengan demikian, sekolah memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan hasil/dampak programnya kepada orang tua maupun publik lainnya melalui hasil-hasil evaluasi yang dilaksanakan. Sehingga, publik dapat menilai tentang hasil/dampak program dan memberikan dukungan yang diperlukan. Selain itu, informasi yang dihasilkan dari evaluasi program akan berguna bagi setiap tahapan dari manajemen sekolah. Hasil evaluasi yang akurat dapat dijadikan dasar bagi pembuat keputusan, agar dapat memutuskan secara tepat, misalnya dalam menunjang pembuatan keputusan tentang penyusunan program berikutnya, kelangsungan program, dan dalam memodifikasi program.

27 Dalam evaluasi program menurut Arikunto (2008), evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu, sehingga apabila tujuan belum tercapai evaluator ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Evaluator program harus orang-orang yang memiliki kompetensi yang mampu, di antaranya mampu melaksanakan, cermat, objektif, sabar dan tekun, serta hati-hati dan bertanggung jawab. Evaluator dapat berasal dari kalangan internal (evaluator dan pelaksana program) dan kalangana eksternal (orang di luar pelaksana program tetapi orang yang terkait dengan kebijakan dan implementasi program).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap program yang dilakukan dalam suatu organisasi haruslah dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Karena, evaluasi program sangat penting untuk melihat ketercapaian sebuh program yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan atau belum. Evaluasi program tersebut dilakukan oleh evaluator yang akan mengevaluasi program tersebut dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi tentang pelaksanaan program dan dari informasi tersebut pengambil keputusan dapat mengambil keputusan untuk program tersebut harus diteruskan, diperbaiki ataupun dihentikan.

2.6.6. Model-model Evaluasi Program

Menurut Kaufman dan Thomas (Arikunto & Jabar, 2008), ada delapan model evaluasi program, sebagai berikut:

1.Goal Oriented Evaluation Mode. Model ini dikembangkan oleh Tyler, merupakan model yang muncul paling awal. Pada model ini yang menjadi obyek pengamatan adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, sejak awal proses, evaluator memantau tujuan secara terus-menerus, apakah sudah dapat dicapai. Dengan kata lain, evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan, untuk mencek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam prosespelaksanaan program. 2.Goal Free Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Michael

Scriven. Berlawanan dengan model yang pertama, model Goal Free Evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) justru tidak melihat tujuan. Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program,

28 yang perlu diperhatikan oleh evaluator adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang tidak diharapkan).

3.Formatif-Sumatif Evaluation Model. Selain model Goal Free Evaluation, Michael Scriven juga mengembangkan model Formatif-Summatif. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup obyek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif). Berbeda dengan Goal Free Evaluation, pada model ini dalam melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan dapat dengan segera mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Sedangkan, tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa obyek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. 4.Countenance Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Stake.

Model ini menekankan adanya dua langkah pokok yang terjadi selama proses evaluasi, yaitu (1) deskripsi dan (2) pertimbangan; serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) anteseden/konteks, (2) transaksi/proses, dan (3) keluaran/hasil. Ketiga tahap tersebut menunjukkan obyek atau sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi ini, yaitu apa maksud/tujuan yang diharapkan oleh program dan pengamatan/akibat yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya, evaluator masuk ke langkah pertimbangan, dalam langkah tersebut mengacu pada standar. Menurut Stake, ketika evaluator mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua pertimbangan, yaitu (1) membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan obyek sasaran yang sama, (2) membandingkan kondisi hasil pelaksanaan

29 program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

5.Responsive Evaluation Model. Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi ini tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal peserta didik dan mengembangkan disain atau model. Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Hal yang penting dalam model responsif adalah pengumpulan dan sintesis data.

6.CSE-UCLA Evaluation Model. CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California at Los Angeles. Ciri dari model ini adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Fernandes (1984) memberikan penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap, yaitu (1) needs assessment, (2) program planning, (3) formative evaluation, dan (4) summative evaluation. Pada tahap needs assessment, evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Pertanyaan yang diajukan meliputi: (a) hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program, (b) kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program ini, (c) tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini. Dalam tahap program planning, evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap needs assessment. Dalam tahap perencanaan ini, program PBM misalnya dievaluasi dengan cermat untuk mengevaluasi apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahap formative evaluation, evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program

30 karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang program. Sedangkan pada tahap summative evaluation, evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.

7.CIPP Evaluation Model. Model CIPP (Context, Input, Process dan Product) dikembangkan oleh Stufflebeam di Ohio State University pada tahun 1965. Keempat kata Context, Input, Process dan Product merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan program, kebutuhan yang tidak terpenuhi, karakteristik populasi dan sampel dari individu yang dilayani, dan tujuan program. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Evaluasi konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan: (a) kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh kegiatan program, (b) tujuan pengembangan manakah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, dan (c) tujuan manakah yang paling mudah dicapai. Evaluasi masukan menunjuk pada kemampuan awal siswa dan sekolah dalam menunjang suatu program. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: (a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan pendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan (Widoyoko, 2009). Menurut Stufflebeam, pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Evaluasi proses menunjuk pada ”apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, ”siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, dan ”kapan” (when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh Stufflebeam, beberapa pertanyaan untuk proses, misalnya, (a) apakah pelaksanaan program sesuai jadwal, (b) apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama

31 proses berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan, (c) apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal, dan (d) hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan. Sementara itu, evaluasi hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, antara lain: (a) apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai, (b) pernyataan-pernyataan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan, dan (3) apakah dampak yang diperoleh dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program tersebut.

8.Discrepancy Model. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. Kesenjangan ini sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riel dicapai. Salah satu model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Discrepancy Evaluation model (DEM). Hal ini dikarenakan DEM memiliki tahapan yang jelas dalam melakukan evaluasi. Evaluasi difokuskan untuk mengetahui kesenjangan antara standar dan implementasinya, baik dalam program dan pelaksanaannya. Dengan mengetahui kesenjangan itu dapat disusun rekomendasi untuk perbaikan program dan implementasinya sehingga implementasi program tersebut dapat sesuai dengan program standar yang ditetapkan. Evaluasi model kesenjangan menurut Provus adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (standard) yang ditentukan dalam program dengan kerja (performance) sesungguhnya dengan program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Kunci dari evaluasi discrepancy adalah dalam hal membandingkan penampilan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang menjadi dasar dalam evaluasi program ini adalah menilai kesenjangan, dengan demikian tanpa perlu menganailis pihak-pihak yang dipasangkan.

32 Dalam penelitian ini, peneliti memakai Goal Free Evaluation Model. Goal Free Evaluation Model adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven. Tentang Goal Free Evaluation, Scriven (Arikunto, 2008) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan). Evaluasi model goal free evaluation berfokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dilakukan. Tujuan program tidak diperhatikan karena mungkin evaluator terlalu rinci mengamati tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan terakhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak bermanfaat.

Menurut Scriven (Wirawan, 2011), fungsi model Goal Free Evaluation adalah untuk mengurangi bias dan menambah obyektifitas. Dalam evaluasi yang berorientasi pada tujuan, seorang evaluator secara subjektif persepsinya akan membatasi sesuai dengan tujuan. Goal Free Evaluation berfokus pada hasil yang sebenarnya bukan pada hasil yang direncanakan. Dalam evaluasi bebas tujuan ini, memungkinkan evaluator untuk menambah temuan hasil atau dampak yang tidak direncanakan.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model evaluasi bebas tujuan (Goal Free Evaluation) ini tidak tergantung pada tujuan program, tetapi lebih melihat kepada hasil yang sesungguhnya. Sehingga, evaluator harus lebih objektif dalam mengevaluasi program. Artinya, apapun hasilnya evaluator harus menyampaikannya tanpa menghubungkannya atau melihat tujuan program tersebut. Maka, pada evaluasi ini diharapkan sebelum evaluator mengevaluasi program, evaluator tidak boleh mengetahui tujuan dari program tersebut. Model evaluasi ini bebas dari tujuan program dan dapat mengakibatkan proses evaluasinya melebar dan tidak terkontrol. Dengan demikian, waktu untuk proses evaluasi semakin bertambah, tenaga yang dikeluarkan semakin banyak, dan beban kerja pun semakin meningkat. Untuk menghindarinya, maka sebelum mengevaluasi evaluator

33 dapat memprediksi, mengidentifikasi, dan mendefinisikan apa saja yang termasuk pengaruh yang negatif dari hasil program dan apa saja yang termasuk pengaruh positif dari hasil program selain kinerja yang terjadi pada saat implementasi program. Dengan demikian dapat memperkecil resiko evaluasi yang melebar dan tidak terkontrol.

Pada penelitian ini, peneliti memakai model bebas tujuan karena mengingat implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Salatiga bukanlah merupakan sebuah program yang berdiri sendiri, tetapi hanya diintegrasikan pada setiap mata pelajaran, budaya sekolah dan juga ekstrakurikuler yang ada. Sehingga, dengan peneliti menggunakan model evaluasi ini, peneliti terbantu untuk dapat mengevaluasi secara objektif dengan melihat hasil yang sesungguhnya dari implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Salatiga tanpa harus mengetahui tujuannya.

2.7.1. Karakteristik Goal Free Evaluation Model

Ciri-ciri model evaluasi bebas tujuan menurut Scriven (Tayibnapis, 2008), seperti berikut:

1.Evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan khusus program. Sebelum evaluator melakukan evaluasi, sebaiknya evaluator tidak mengetahui tujuan program yang sudah ditetapkan. Bisa dikatakan evaluator tidak diijinkan untuk mengetahui tujuan program tersebut. 2.Tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu dapat menyempitkan

fokus evaluasi. Dengan evaluator tidak mengetahui tujuan program, maka evaluator akan secara luas mengevaluasi. Artinya, semua faktor yang mempengaruhi hasil program yang ditemukan dapat menjadi pertimbangan evaluator.

3.Goal Free Evaluation berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan. Inilah alasan evaluator tidak diijinkan mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi. Karena model ini berfokus pada hasil yang sebenarnya atau hasil yang terlihat di lapangan, bukan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

4.Hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek dibuat seminimal mungkin. Hubungan personal dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan hasil dari evaluasi. Artinya, ketika evaluator mempunyai hubungan personal yang dekat dengan individu yang terlibat dalam program yang dievaluasi, mungkin saja hasilnya diluar dari kenyataan yang terjadi karena evaluator tidak menginginkan hubungan personalnya terganggu disebabkan hasil yang ditemui kurang baik.

34 5.Evaluator menambah kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan. Dampak dari sebuah program sudah diperkirakan sebelum program tersebut dilaksanakan, sehingga untuk memperkecil dampak yang akan ditemui nanti, maka tujuan pun ditetapkan sebagai titik akhir pencapaian program. Melalui model bebas tujuan yang mana evaluator tidak diijinkan mengetahui tujuan program terlebih dahulu, maka evaluator bisa mengetahui dampak lain dari dampak-dampak yang sudah diprediksi sebelumnya, baik itu dampak yang berpengaruh buruk maupun dampak yang berpengaruh baik.

2.7.2. Kekurangan dan Kelebihan Goal Free Evaluation Model

Menurut Widoyoko (2009), model Goal Free Evaluation ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari model bebas tujuan di antaranya adalah:

1. Evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci setiap komponen, tetapi hanya menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka (bias).

2. Model ini menganggap pengguna sebagai audiens utama. Melalui model ini, Scriven ingin evaluator mengukur kesan yang didapat dari sesuatu program dibandingkan dengan kebutuhan pengguna dan tidak membandingkannya dengan pihak penganjur.

3. Pengaruh konsep pada masyarakat, bahwa tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai bisa melakukan evaluasi.

4. Mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh tidak saja yang direncanakan, tetapi juga dapat diperhatikan sampingan lain yang muncul dari produk.

Adapun kelemahan model ini, sebagai berikut:

1. Pada tingkatan praktis, Scriven tidak terlalu berhasil dalam menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan.

2. Tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan walau pada akhirnya mengarah pada penilaian kebutuhan.

3. Diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan evaluasi model ini.

4. Langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasaran.

35 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ciri-ciri model evaluasi bebas tujuan ini dapat membantu evaluator dalam mengevaluasi program dengan menggunakan model tersebut. Karena banyak evaluator yang selalu mengevaluasi berdasarkan tujuan program. Titik evaluasi program dari model evaluasi bebas tujuan ini tidak terkait dengan tujuan program, tetapi lebih kepada hasil sesungguhnya yang terlihat oleh evaluator. Model evaluasi ini pun memberi keluasan kepada evaluator untuk melihat semua dampak/pengaruh yang terjadi dalam pelaksanaan dengan tidak dibatasi dengan dampak dari tujuan program. Namun, terlihat suatu kekurangan model ini yaitu tidak diketahuinya proses evaluasi baku untuk menolong evaluator melakukan proses evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran yaitu hasil yang sesungguhnya. 2.8. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter khususnya yang terjadi di sekolah. Berikut ini akan disajikan empat penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Penelitian pertama dari Darmayanti dan Wibowo (2014), dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kesiapan SD di Kabupaten Kulon Progo untuk mengimplementasikan pendidikan karakter baik, dinilai dari kurikulum yang telah terintegrasi pendidikan karakter, namun masih kurang dalam hal pengelolaan sarana prasarana pendukung dan banyak guru memerlukan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan tentang pendidikan karakter; (2) implementasi pendidikan karakter belum tampak pada kegiatan pembelajaran; (3) dukungan dari pemerintah dalam sosialisasi atau pelatihan dirasa masih kurang oleh sekolah; (4) monitoring dan evaluasi pendidikan karakter masih terbatas pada kurikulum dan dilakukan melalui pembinaan pengawasan di setiap sekolah; dan (5) kendala yang umum dihadapi sekolah adalah penilaian sikap siswa yang belum terdokumentasi, kurangnya pemahaman guru untuk mengimplementasikan pendidikan karakter, dan tidak adanya sinergi antara pendidikan di sekolah dengan di rumah.

Penelitian kedua dari Syaikhudin (2013), dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Ma’arif Ponorogo). Hasil penelitian menunjukkan: (1) dalam persiapan pelaksanaan pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Ma’arif, kepala sekolah sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan selalu mensosialisaikan rencana kegiatan sekolah dengan melibatkan beberapa unsur sekolah diantaranya