JENIS DAN KARAKTERISTIK KOLONI KUTUDAUN

(HEMIPTERA: APHIDIDAE) PADA GULMA

DI BOGOR

SANDY AMARULLAH AMIN

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Jenis dan Karakteristik Koloni Kutudaun (Hemiptera: Aphididae) pada Gulma di Bogor” adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2014

Sandy Amarullah Amin

ABSTRAK

SANDY AMARULLAH AMIN. Jenis dan Karakteristik Koloni Kutudaun (Hemiptera: Aphididae) pada Gulma di Bogor. Dibimbing oleh PURNAMA HIDAYAT.

Informasi tentang kutudaun pada gulma di Bogor masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman kutudaun beserta karakteristik koloninya pada gulma yang berada di Bogor. Pengambilan sampel kutudaun dilakukan di 20 kecamatan di Bogor. Pengamatan koloni kutudaun didasarkan pada ukuran koloni, individu bersayap (alatae), individu tidak bersayap (aptera), gejala yang ditimbulkan, dan semut yang berasosiasi dengan kutudaun. Identifikasi spesies kutudaun dilakukan dengan karakter morfologi imago yang telah dibuat preparat slide permanen. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat sembilan spesies kutudaun yang ditemukan pada gulma, yaitu Aphis craccivora Koch, Aphis euginae van der Goot, Aphis gossypii Glover,

Aphis spiraecola Patch, Hysteroneura setariae (Thomas), Jaksonia papillata

Theobald, Melanaphis sorghi (Theobald), Schizapis graminum (Rondani), dan

Sitobion miscanthi (Takahashi). H. setariae merupakan jenis kutudaun yang

paling banyak ditemukan. Kutudaun yang ditemukan pada gulma banyak berupa individu tidak bersayap. Gulma inang yang paling banyak terserang kutudaun yaitu dari Famili Asteraceae. Semut yang berasosiasi dengan kutudaun terdapat 15 spesies, yaitu Acanthomyrmex sp., Acropyga sp., Cardiocondyla sp., Camponotus sp., Cerapachys sp., Crematogaster sp., Dolichoderus sp., Loweriella sp.,

Monomorium sp., Myrmecina sp., Paratrecina sp., Philidris sp., Polyrhachis sp., Pseudolasius sp., dan Tetramorium sp. Kunci identifikasi bergambar dan dikotomi

dibuat berdasarkan karakter morfologi kutudaun yang ditemukan pada gulma. Kata kunci: semut, kutudaun, koloni, kunci identifikasi, gulma.

ABSTRACT

SANDY AMARULLAH AMIN. Species and Colony Characteristics of Aphids (Hemiptera: Aphididae) on Weeds in Bogor. Supervised by PURNAMA HIDAYAT.

Information on the aphids that associated with weeds is relatively limited. The research aimed to study the diversity of aphids and their colony characteristics in weeds at Bogor. The experiments were conducted by doing aphid sampling in 20 locations at Bogor area. Size of colonies, winged aphids (alatae), wingless aphids (aptera), symptomp caused by aphids, and aphids-ants association were observed. Slide preparation of aphids were used to identify the species. The studies have shown that there were nine aphid species found in weeds in Bogor area:, Aphis craccivora Koch, Aphis euginae van der Goot, Aphis

gossypii Glover, Aphis spiraecola Patch, Hysteroneura setariae (Thomas), Jaksonia papillata Theobald, Melanaphis sorghi (Theobald), Schizapis graminum

(Rondani), and Sitobion miscanthi (Takahashi). H. setariae was found numerously on the weeds. Wingless aphids was found in a big number of population. Weeds belong to the Family Asteraceae were the most attacked by aphids. Fifteen species of ants associated with aphids, they were Acanthomyrmex sp., Acropyga sp.,

Cardiocondyla sp., Camponotus sp., Cerapachys sp., Crematogaster sp., Dolichoderus sp., Loweriella sp., Monomorium sp., Myrmecina sp., Paratrecina

sp., Philidris sp., Polyrhachis sp., Pseudolasius sp., and Tetramorium sp. The pictorial and dichotomy identification keys of aphids were constucted based on the morfological characters.

©

Hak Cipta milik IPB, tahun 2014 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

JENIS DAN KARAKTERISTIK KOLONI KUTUDAUN

(HEMIPTERA: APHIDIDAE) PADA GULMA

DI BOGOR

SANDY AMARULLAH AMIN

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Proteksi Tanaman

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi :..Jenis dan Karakteristik Koloni Kutudaun (Hemiptera:

...Aphididae) pada Gulma di Bogor Nama Mahasiswa :..Sandy Amarullah Amin

NIM :..A34100065

Disetujui oleh

Dr. Ir. Purnama Hidayat, M.Sc. Dosen Pembimbing

Diketahui oleh

Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si. Ketua Departemen Proteksi Tanaman

PRAKATA

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Jenis dan Karakteristik Koloni Kutudaun (Hemiptera: Aphididae) pada Gulma di Bogor”. Penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Purnama Hidayat, M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik dan skripsi yang selalu memberikan bimbingan, pengetahuan, saran, arahan, dan masukan kepada penulis. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si. selaku dosen penguji tamu yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Terimakasih kepada orangtua, kakak, dan adik yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam belajar maupun penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman Laboratorium Biosistematika Serangga, khususnya Vincentius Huberto Dhango, Johanna Christine Hakim Sinaga, Andi Dwi Mandasari, Rizky Marcheria Ardiyanti, Muhammad Ridho Rasid, Supriyanto, Tri Utami Ningsih, Khoir Samsi, Mbak Atiek, Bu Aisyah, serta kakak tingkat dan juga teman-teman lainnya di Departemen Proteksi Tanaman yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam mendukung terlaksananya tugas akhir penelitian penulis, serta pihak lain yang turut mambantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Pada penulisan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap ada masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dan memotivasi penulis agar dapat menuliskan karya tulis yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Bogor, Desember 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

BAHAN DAN METODE 2

Tempat dan Waktu Penelitian 3

Alat dan Bahan 3

Metode Penelitian 3

Pengambilan Sampel Kutudaun dan Semut di Lapangan 3 Pembuatan Preparat Slide Kutudaun dan Koleksi Semut 4

Identifikasi Morfologi Kutudaun dan Semut 5

Analisis Data 6

Pembuatan Kunci Identifikasi 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Hasil Pengambilan Sampel Kutudaun 8

Karakteristik Koloni Kutudaun 10

Deskripsi Kutudaun 13

Tribe Aphidini 13

Tribe Macrosiphini 18

Semut yang Berasosiasi dengan Koloni Kutudaun 26

Deskripsi Semut 27

Subfamili Cerapachyinae 27

Subfamili Dolichoderinae 28

Subfamili Formicinae 28

Subfamili Myrmicinae 30

SIMPULAN DAN SARAN 33

Simpulan 33

Saran 33

DAFTAR PUSTAKA .34

LAMPIRAN 37

DAFTAR TABEL

1 Gulma daun lebar yang terserang kutudaun di Bogor 8

2 Gulma rumput dan teki yang terserang kutudaun di Bogor

9

DAFTAR GAMBAR

.1 Peta lokasi pengambilan sampel kutudaun di daerah Kabupaten dan Kota

Bogor (Peta Bogor 2014) 4

.2 Karakter identifikasi kutudaun pada bagian dorsal dan ventral (Blackman

dan Eastop 2006) 6

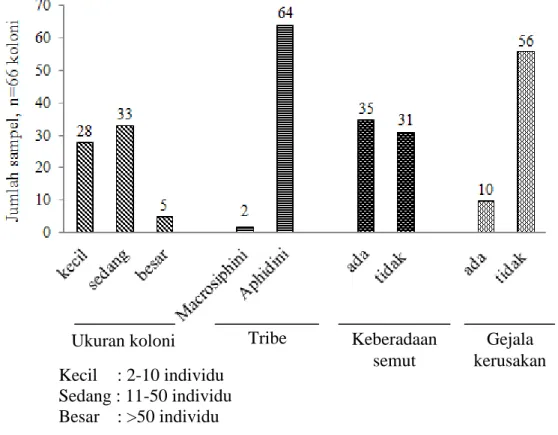

.3 Karakteristik koloni kutudaun pada gulma di Bogor 11

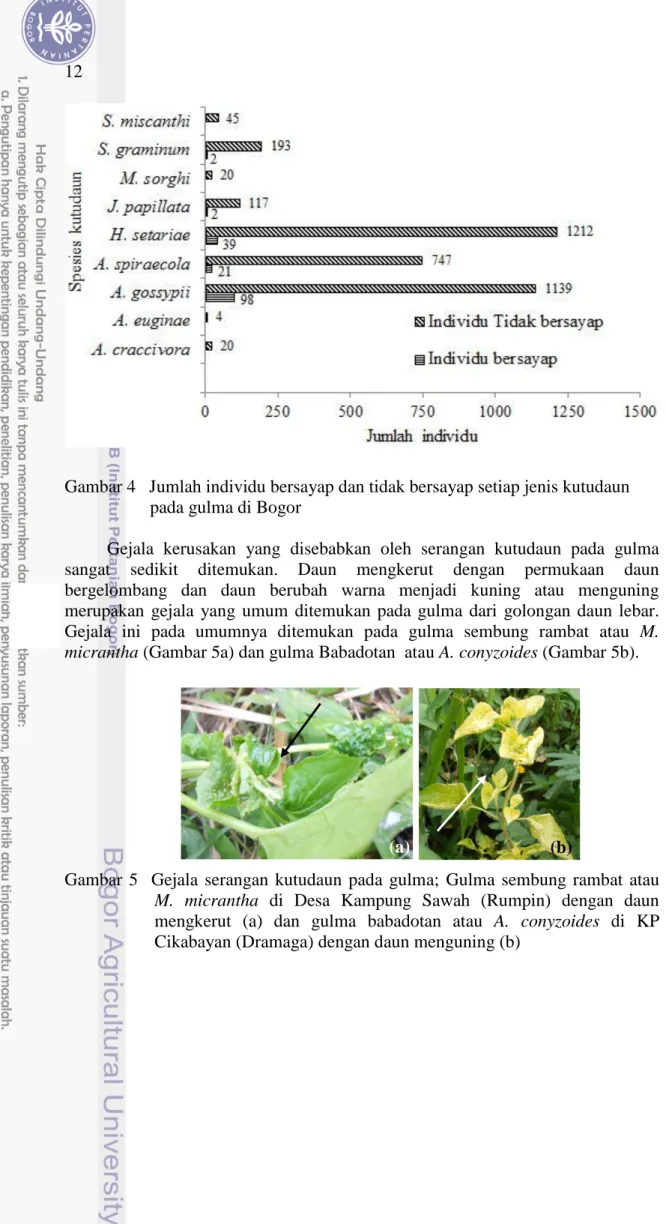

.4 Jumlah individu bersayap dan tidak bersayap setiap jenis kutudaun pada

gulma di Bogor 12

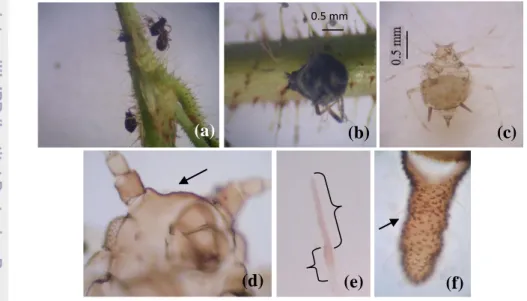

.5 Gejala serangan kutudaun pada gulma 12

.6 Koloni dan karakter morfologi A. craccivora 13

.7 Koloni dan karakter morfologi A. euginae 14

.8 Koloni dan karakter morfologi A. gossypii 15

9 Koloni dan karakter morfologi A. spiraecola 16

10 Koloni dan karakter morfologi H. setariae 17

11 Koloni dan karakter morfologi M. sorghi 18

12 Koloni dan karakter morfologi S. graminum 19

13 Koloni dan karakter morfologi J. papilta 19

14 Koloni dan karakter morfologi S. miscanthi 20

15 Karakter morfologi Aphidinae 24

16 Karakter morfologi Tribe Macrosiphini 24

17 Karakter morfologi perbandingan panjang kornikel dan kauda serta

warna kepala 24

18 Karakter morfologi warna kauda dan perbandingan panjang terminal

proses serta antena ruas terakhir 25

19 Karakter morfologi warna kornikel 25

20 Karakter morfologi abdomen dorsal dan jumlah rambut pada kauda 25 21 Karakter morfologi warna femur, kornikel, dan keberadaan zona polygonal

di tepi abdomen 26

22 Karakter morfologi keberadaan rambut di tuberkel antena

dan bentuk kornikel 26

23 Proporsi subfamili yang ditemukan berasosiasi dengan koloni .kutudaun

pada gulma di Bogor 26

24 Semut dari subfamili Cerapachyinae 27

25 Semut dari subfamili Dolichoderinae 28

26 Semut dari subfamili Formicinae 29

DAFTAR LAMPIRAN

.1 Hasil pengambilan sampel kutudaun pada gulma di Bogor 39

.2 Koordinat lokasi pengambilan sampel 45

3 Gambar gulma daun lebar 46

4 Gambar gulma rumput dan teki 48

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kutudaun merupakan salah satu kelompok serangga yang hidup secara berkoloni. Pada populasi yang tinggi kutudaun dapat bersifat sebagai hama. Serangga ini termasuk ke dalam ordo Hemiptera, subordo Sternorrhyncha, famili Aphididae. Kutudaun dapat dikenali dengan bentuk seperti buah persik yang khas dengan sepasang kornikel pada ujung posterior abdomen. Kornikel kutudaun berupa struktur seperti tabung timbul dari sisi dorsal abdomen ruas kelima dan keenam (Borror et al. 1996). Kutudaun memiliki ukuran, bentuk, dan warna tubuh yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi faktor inang dan lingkungan (Irsan 2004).

Penelitian mengenai kutudaun telah banyak dilakukan karena menyebabkan kerugian ekonomi yang besar serta memiliki peran yang sangat tinggi dan efisien sebagai vektor virus penyakit tanaman (Brault et al. 2010). Namun penelitian terhadap taksonomi kutudaun di Indonesia masih sangat terbatas. Kerugian yang ditimbulkan oleh kutudaun sebagai hama berkisar 6-25%, sedangkan sebagai vektor dapat mencapai lebih dari 80% (Miles 1987). Kepadatan populasi kutudaun berpengaruh terhadap perubahan fisiologis tanaman seperti kelayuan, matinya pucuk tanaman, gugur daun, perubahan bentuk daun, dan kematian tanaman (Darsono 1991).

Ukuran populasi kutudaun dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah populasi kutudaun sebelumnya, keperidian yang tinggi dengan sistem reproduksi yang efisien (partenogenesis), dan perpindahan tempat ke inang lainnya (Matis et al. 2008). Populasi kutudaun juga dipengaruhi oleh simbiosis dengan semut. Menurut Goggin (2007), simbiosis antara semut dan kutudaun bersifat saling menguntungkan. Eksresi embun madu yang dikeluarkan kutudaun merupakan sumber makanan semut dan kehadiran semut memberikan perlindungan bagi kutudaun dari serangan predator dan parasitoid. Ukuran populasi sangat mempengaruhi simbiosis kedua serangga ini.

Ukuran atau kepadatan kutudaun dalam suatu koloni atau populasi juga berpengaruh terhadap pembentukan atau jumlah kutudaun bersayap (alatae) dan tidak bersayap (aptera). Kutudaun tidak bersayap pergerakannya terbatas di tumbuhan inang, sebaliknya kutudaun bersayap dapat berpindah tempat dari satu tumbuhan inang ke tumbuhan inang yang lain (Irsan et al. 2010). Kutudaun bersayap juga berperan dalam penyebaran hama ini.

Pada daratan rendah tropika kutudaun mudah berkembang biak, dan beberapa tanaman dengan cepat terserang kutudaun tersebut. Menurut Kalshoven (1981), reproduksi kutudaun di Indonesia (daerah tropis) selalu partenogenetik dan vivipar, sehingga nimfa yang baru dilahirkan dapat berkembang cepat menjadi imago dan siap melahirkan nimfa baru. Di pulau Jawa kutudaun dijumpai dalam jumlah besar pada awal musim kemarau, kerusakan berat terutama disebabkan oleh adanya embun madu yang dikeluarkan kutudaun sehingga timbulnya embun jelaga.

Di seluruh dunia terdapat lebih dari 4 000 spesies kutudaun, 300 diantaranya dapat menjadi vektor 300 jenis virus tanaman berbeda (Eastop 1977). Jenis-jenis

2

kutudaun di pulau Jawa sudah pernah dilaporkan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Van der Goot (1914) melaporkan 180 spesies kutudaun dan hanya 82 spesies kutudaun yang berhasil diidentifikasi. Noordam (1986, 1991, 1994, 2004) melaporkan 56 spesies Hormaphidinae, 33 spesies Greenideinae, dan 85 spesies 2 Aphidinae.

Menurut Hill (1997), kutudaun memiliki inang yang sangat luas dan hampir setiap tumbuhan yang umum dikenal maupun yang tidak dapat menjadi inangnya, baik itu berkayu, pohon dan semak belukar, herbal dan rumput merupakan inang dari satu atau lebih spesies dari serangga ini. Selain inang utama kutudaun memiliki inang alternatif berupa gulma di sekitar pertanaman. Inang alternatif sangat berperan bagi kutudaun sebagai sumber makanan sekunder. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan gulma pada suatu pertanaman juga akan meningkat karena peran sebagai OPT dan inang alternatif. Penelitian mengenai jenis kutudaun dan gulma yang berpotensi menjadi inang alternatif perlu dilakukan dalam memudahkan pengendalian kutudaun di suatu pertanaman.

Informasi mengenai taksonomi, kisaran inang pada gulma, keanekaragaman, semut yang berasosiasi dan kepadatan populasi kutudaun pada gulma di daerah Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan informasi tentang jenis kutudaun dan inangnya pada gulma, jenis semut yang berasosiasi, serta pembuatan kunci identifikasi kutudaun yang ditemukan di Bogor.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesies dan mempelajari karakter koloni kutudaun yang berupa jumlah kutudaun dalam koloni, jumlah kutudaun bersayap dan tidak bersayap, jenis semut yang berasosiasi dan gejala kerusakan yang ditimbulkan pada gulma di wilayah Bogor.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang keanekaragaman spesies kutudaun, gulma inang, kepadatan populasi, ukuran koloni dan semut yang berasosiasi dengan kutudaun pada gulma di wilayah Bogor.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

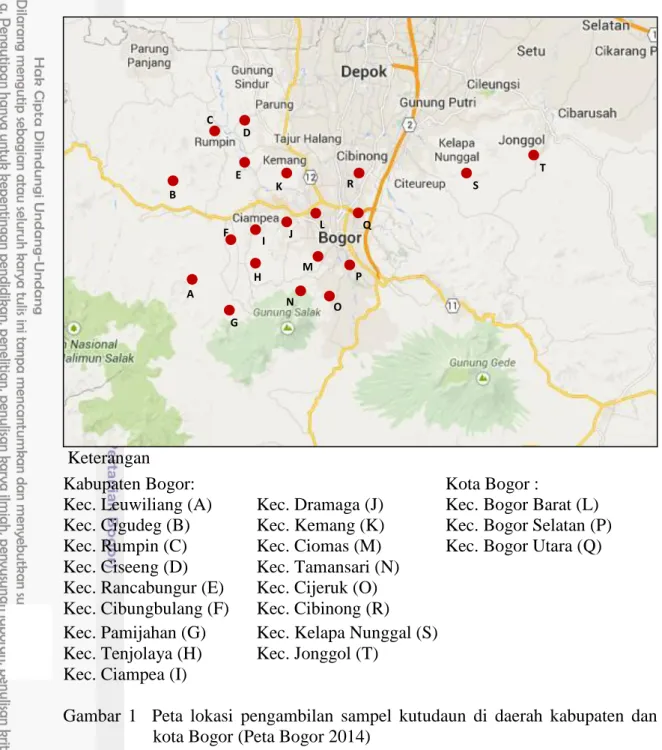

Penelitian dilakukan pada gulma yang berada di beberapa lahan kosong dan budidaya. Pengambilan sampel kutudaun dilakukan di 20 kecamatan yang terletak di Kabupaten dan Kota Bogor, yaitu Dramaga, Ciampea, Rancabungur, Ciseeng, Rumpin, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang, Cigudeg, Kelapa Nunggal, Jonggol, Ciomas, Cijeruk, Kemang, Cibinong, Taman Sari, Bogor Barat, Bogor Selatan, dan Bogor Utara. Identifikasi kutudaun dan semut dilakukan di Laboratorium Biosistematika Serangga, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus 2014.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu alat tulis, kantung plastik, tabung reaksi, cawan sirakus, kaca objek, penutup preparat, kompor listrik, mikroskop stereo Olympus® SZ-ST, mikroskop cahaya Olympus® model CX21FS1, kamera (DinoEye ocular lens camera) langsung terhubung dengan komputer, perangkat lunak Dinocapture, dan perangkat lunak GPS (Global

Positioning System) Compass and Altitude pada smartphone LG® Optimus L II.

Bahan yang digunakan dalam penelitin ini, yaitu sampel kutudaun dan semut pada gulma, alkohol 50%, 80%, 95%, 100%, aquades, larutan KOH 10%, minyak cengkih, serta balsam kanada sebagai media perekat dalam pembuatan preparat slide permanen.

Metode Penelitian

Pengambilan Sampel Kutudaun dan Semut di Lapangan

Lokasi pengambilan sampel kutudaun pada gulma dilakukan di 35 lahan yang terbagi ke dalam 11 lahan kosong dan 24 lahan budidaya yang tersebar di 20 kecamatan di kabupaten dan kota Bogor. Sampel diambil dengan memotong bagian gulma yang terdapat kutudaun yang kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik transparan dan diberi label lokasi, tanggal pengambilan sampel, koordinat, dan ketinggian. Pengukuran koordinat dan ketinggian tempat pengambilan sampel menggunakan GPS. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja pada gulma yang ada di luasan suatu lahan.

Pengamatan morfologi kutudaun yang masih hidup dan karakteristik koloni dilakukan di Laboratorium Biosistematika Serangga, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Karakter morfologi kutudaun yang diamati, yaitu warna tubuh, ruas antena, tuberkel antena, kornikel, kauda, dan tungkai. Sedangkan karakteristik koloni yang diamati meliputi jumlah individu di dalam koloni, individu bersayap, dan tidak bersayap pada koloni.

4

Keterangan

Gambar 1 Peta lokasi pengambilan sampel kutudaun di daerah kabupaten dan kota Bogor (Peta Bogor 2014)

Pembuatan Preparat Slide Kutudaun dan Koleksi Semut

Pembuatan preparat slide permanen kutudaun dilakukan dengan mengacu pada metode Blackman dan Eastop (2000). Tujuan dalam pembuatan preparat slide permanen yaitu agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama serta dapat menjadi referensi dalam identifikasi selanjutnya. Fase perkembangan yang digunakan dalam pembuatan preparat slide kutudaun adalah fase imago. Hal ini karena seluruh bagian tubuh serangga pada fase imago telah berkembang secara sempurna sehingga proses identifikasi dapat dilakukan.

Pembuatan preparat slide dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pemilihan sampel kutudaun. Kutudaun dipilih yang sudah memasuki fase imago dan memiliki karakter morfologi yang lengkap (antena, tungkai, kornikel, dan kauda). Tahap kedua adalah perebusan dan pengeluaran isi tubuh kutudaun.

Kabupaten Bogor: Kota Bogor :

Kec. Leuwiliang (A) Kec. Dramaga (J) Kec. Bogor Barat (L) Kec. Cigudeg (B) Kec. Kemang (K) Kec. Bogor Selatan (P) Kec. Rumpin (C) Kec. Ciomas (M) Kec. Bogor Utara (Q) Kec. Ciseeng (D) Kec. Tamansari (N)

Kec. Rancabungur (E) Kec. Cijeruk (O) Kec. Cibungbulang (F) Kec. Cibinong (R) Kec. Pamijahan (G) Kec. Kelapa Nunggal (S) Kec. Tenjolaya (H) Kec. Jonggol (T)

Kec. Ciampea (I) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

5

Spesimen yang telah dipilih dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi alkohol 95% yang kemudian direbus selama 3 menit. Spesimen kemudian dituang ke dalam cawan sirakus, dan ditusuk menggunakan jarum mikro pada bagian abdomen. Penusukan pada abdomen bertujuan untuk memudahkan isi tubuh kutudaun keluar. Spesimen kemudian direbus kembali ke dalam tabung reaksi yang berisi KOH 10% hingga terlihat transparan. Spesimen yang terlihat transparan dituang ke dalam cawan sirakus dan dilakukan pengeluaran sisa isi tubuh dengan cara menekan bagian abdomen.

Tahap ketiga adalah pencucian dan pengawetan kutudaun. Kutudaun yang telah bersih kemudian dilakukan pencucian dengan aquades sebanyak 2 kali. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa cairan KOH 10% dan isi tubuh yang menempel di permukaan spesimen. Selanjutnya perendaman spesimen di dalam alkohol bertingkat (50%, 80%, 95%, dan 100%) selama 10 menit yang bertujuan untuk mengeluarkan kandungan air di dalam tubuh kutudaun agar spesimen tidak mengkerut karena perpindahan secara langsung ke konsentrasi alkohol yang tinggi. Spesimen kemudian direndam ke dalam minyak cengkih selama 10 menit untuk mengawetkan tubuh kutudaun.

Tahap keempat adalah proses perentangan dan pengeringan. Kutudaun yang telah direndam ke dalam minyak cengkih kemudian diambil dengan spatula ke atas kaca preparat dan direntangkan tungkai dan antena dengan posisi saat istirahat dengan dorsal menghadap ke atas. Spesimen yang telah direntang kemudian diberi balsam kanada di atasnya dan ditutup dengan kaca penutup. Preparat yang telah jadi kemudian dikeringkan pada Hotplate Fischer Scientific

Slider Warmer selama dua minggu.

Semut yang ditemukan berasosiasi dengan kutudaun dipilih setiap spesies untuk dijadikan contoh koleksi. Metode perentangan serangga diatas kertas segitiga dilakukan untuk mengoleksi semut yang ditemukan. Kertas segitiga yang telah disiapkan kemudian ditusuk pada bagian pangkalnya sedangkan ujungnya diberi perekat untuk meletakkan semut. Posisi semut yang dikoleksi terlihat menyamping jika dilihat dari depan ujung bagian segitiga. Bahan koleksi kemudian dikeringkan selama satu bulan.

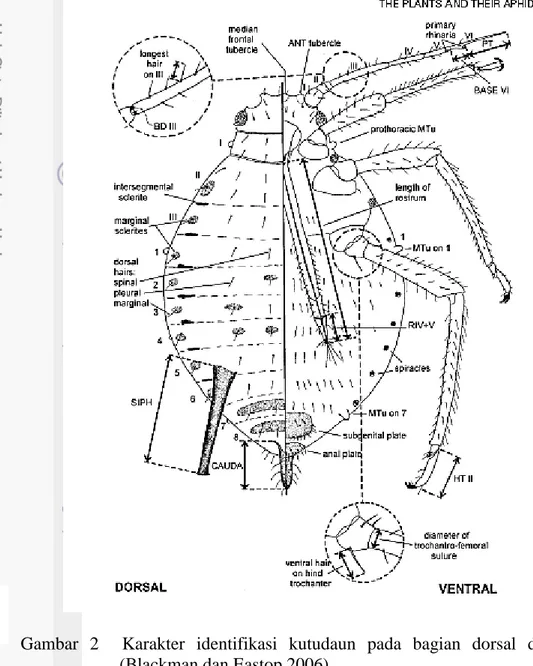

Identifikasi Morfologi Kutudaun dan Semut

Secara umum Karakter morfologi kutudaun yang digunakan dalam identifikasi, yaitu ruas antena, mata, kornikel, kauda, tungkai, bagian dorsal abdomen, dan jumlah atau keberadaan rambut di beberapa bagian tubuh. Identifikasi morfologi dilakukan dengan kunci dikotomi yang berpedoman pada buku Aphids on the World’s Trees an Identification and Information Guide oleh Blackman & Eastop (1994), Aphids on the World Crops: an Identification and Information Guide oleh Blackman & Eastop (2000), dan Aphids on the World’s Herbaceous Plants and Shrubs oleh Backman & Eastop (2006). Sedangkan

identifikasi morfologi semut menggunakan kunci dikotomi yang berpedoman pada buku Identification Guide to the Ant Genera of Borneo oleh Hashimoto (2003).

6

Gambar 2 Karakter identifikasi kutudaun pada bagian dorsal dan ventral (Blackman dan Eastop 2006)

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan program Microsoft® Excell. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, dan diagram untuk beberapa karakter koloni kutudaun. Karakter koloni yang dianalisis meliputi ukuran koloni, jumlah tribe kutudaun, gejala yang muncul, keberadaan semut, jumlah individu bersayap dan tidak bersayap, serta proporsi subfamili semut yang berasosiasi dengan kutudaun.

Pembuatan Kunci Identifikasi

Kunci identifikasi bergambar dan dikotomi dibuat dengan menggunakan beberapa karakter morfologi dari kutudaun yang ditemukan pada gulma. Identifikasi awal dilakukan dengan membedakan keberadaan rinaria sekunder antartribe di dalam Subfamili Aphidinae. Langkah kedua, masing-masing spesies di dalam Tribe Macrosiphini dan Aphidini kemudian dibedakan berdasarkan

7

beberapa karakter morfologi yang berbeda. Jenis kutudaun Tribe Macrosiphini hanya dibedakan berdasarkan perkembangan tuberkel antena. Jenis kutudaun di dalam Tribe Aphidini dibedakan berdasarkan beberapa karakter morfologi yaitu, perbedaan panjang kornikel dan kauda, warna kornile, warna kauda, keberadaan bercak hitam pada abdomen, perbandingan warna femur serta kornikel, dan keberadaan rambut pada bagian atas kepala. Dalam pembuatan kunci identifikasi bergambar untuk menghubungkan karakter satu dengan yang lain menggunakan tanda panah dan hanya menggunakan dua karakter morfologi untuk dibedakan pada setiap tahapnya serta dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok seperti Subfamili Aphidinae, Tribe Macrosiphini, dan Tribe Aphidini, sedangkan pada kunci identifikasi dikotomi menggunakan nomor yang berurutan untuk menghubungkan antarkarakter dan menggunakan 2-4 karakter morfologi dalam setiap tahapnya.

8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengambilan Sampel Kutudaun

Pengambilan sampel kutudaun dilakukan dari bulan Maret sampai Agustus 2014. Kondisi musim dan cuaca sangat mempengaruhi jumlah kutudaun yang didapatkan. Perolehan jumlah kutudaun yang terdapat pada gulma rendah pada saat musim penghujan, sedangkan saat sudah memasuki musim kemarau kutudaun yang didapatkan meningkat. Pengaruh hujan pada kehidupan serangga bisa bersifat langsung secara mekanik atau secara tidak langsung terhadap keadaan udara dan tanah. Pengaruh mekanik dimaksudkan sebagai hentakan butir hujan pada serangga atau pada tempat hidupnya. Pada kutudaun berada di bagian batang yang tidak terlindungi hujan. Hujan yang sangat lebat dapat mengakibatkan banyak kutudaun yang jatuh kemudian mati sehingga menyebabkan berkurangnya populasi dalam besaran yang cukup berarti (Susniati et al. 2005).

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 66koloni kutudaun yang ditemukan dari 33 gulma yang terdapat kutudaun (Lampiran 1). Terdapat sembilan spesies kutudaun yang teridentifikasi pada 33 jenis gulma yang ditemukan di daerah Kabupaten dan Kota Bogor, yaitu Aphis craccivora Koch, Aphis gossypii Glover,

Aphis euginae van der Goot, Aphis spiraecola Patch, Hysteroneura setariae

(Thomas), Jaksonia papillata Theobald, Melanaphis sorghi (Theobald), Sitobion

miscanthi (Takahashi), dan Schizaphis graminum (Rondani). Kutudaun yang

didapatkan di daerah kota Bogor adalah A. gossypii, A. spiraecola, dan H.

setariae, sedangkan di daerah kabupaten Bogor seluruh spesies yang

teridentifikasi ditemukan.

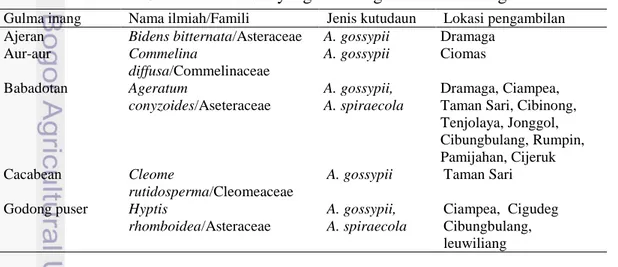

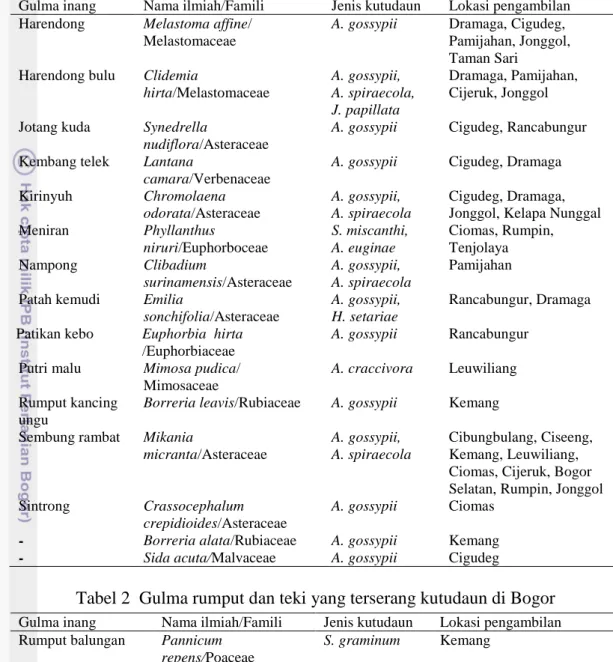

Kutudaun yang ada pada gulma banyak ditemukan menyerang tiga bagian gulma yaitu bunga, daun, dan batang. Hama ini tidak ditemukan menyerang bagian akar gulma saat pengambilan sampel kutudaun. Berdasarkan respon terhadap herbisida gulma dibagi menjadi tiga macam, yaitu gulma daun lebar, gulma rumput, dan gulma teki. Gulma dari kelompok daun lebar terdapat 20 jenis gulma yang terserang kutudaun (Tabel 1). Gulma yang terserang kutudaun dari kelompok gulma rumput terdapat 12 jenis gulma, sedangkan gulma dari kelompok gulma teki hanya 1 jenis gulma yang terserang kutudaun (Tabel 2).

Tabel 1 Gulma daun lebar yang terserang kutudaun di Bogor

Gulma inang Nama ilmiah/Famili Jenis kutudaun Lokasi pengambilan

Ajeran Bidens bitternata/Asteraceae A. gossypii Dramaga

Aur-aur Commelina diffusa/Commelinaceae A. gossypii Ciomas Babadotan Ageratum conyzoides/Aseteraceae A. gossypii, A. spiraecola Dramaga, Ciampea, Taman Sari, Cibinong, Tenjolaya, Jonggol, Cibungbulang, Rumpin, Pamijahan, Cijeruk

Cacabean Cleome

rutidosperma/Cleomeaceae

A. gossypii Taman Sari

Godong puser Hyptis

rhomboidea/Asteraceae A. gossypii, A. spiraecola Ciampea, Cigudeg Cibungbulang, leuwiliang

9

Lanjutan tabel 1 Gulma daun lebar yang terserang kutudaun di Bogor

Gulma inang Nama ilmiah/Famili Jenis kutudaun Lokasi pengambilan

Harendong Melastoma affine/

Melastomaceae

A. gossypii Dramaga, Cigudeg,

Pamijahan, Jonggol, Taman Sari

Harendong bulu Clidemia

hirta/Melastomaceae A. gossypii, A. spiraecola, J. papillata Dramaga, Pamijahan, Cijeruk, Jonggol

Jotang kuda Synedrella

nudiflora/Asteraceae

A. gossypii Cigudeg, Rancabungur

Kembang telek Lantana

camara/Verbenaceae

A. gossypii Cigudeg, Dramaga

Kirinyuh Chromolaena

odorata/Asteraceae

A. gossypii, A. spiraecola

Cigudeg, Dramaga, Jonggol, Kelapa Nunggal

Meniran Phyllanthus niruri/Euphorboceae S. miscanthi, A. euginae Ciomas, Rumpin, Tenjolaya Nampong Clibadium surinamensis/Asteraceae A. gossypii, A. spiraecola Pamijahan

Patah kemudi Emilia

sonchifolia/Asteraceae

A. gossypii, H. setariae

Rancabungur, Dramaga Patikan kebo Euphorbia hirta

/Euphorbiaceae

A. gossypii Rancabungur

Putri malu Mimosa pudica/

Mimosaceae

A. craccivora Leuwiliang

Rumput kancing ungu

Borreria leavis/Rubiaceae A. gossypii Kemang

Sembung rambat Mikania

micranta/Asteraceae

A. gossypii, A. spiraecola

Cibungbulang, Ciseeng, Kemang, Leuwiliang, Ciomas, Cijeruk, Bogor Selatan, Rumpin, Jonggol

Sintrong Crassocephalum

crepidioides/Asteraceae

A. gossypii Ciomas

- Borreria alata/Rubiaceae A. gossypii Kemang

- Sida acuta/Malvaceae A. gossypii Cigudeg

Tabel 2 Gulma rumput dan teki yang terserang kutudaun di Bogor

Gulma inang Nama ilmiah/Famili Jenis kutudaun Lokasi pengambilan

Rumput balungan Pannicum

repens/Poaceae

S. graminum Kemang

Rumput belulang Eleusin indica/Poaceae H. setariae Dramaga, Cibinong, Bogor Utara, Tenjolaya,

Pamijahan, Kemang, Bogor Barat, Ciomas, Cijeruk, Bogor Selatan, Rumpin, Ciseeng

Rumput benggala Pannicum maximum/

Poaceae

H. setariae Ciseeng

Rumput gegenjuran Paspalum

commersonii/Poaceae

H. setariae Bogor Barat, Ciomas

Rumput grinting Cynodon

dactylon/Poaceae

H. setariae Cijeruk, Leuwiliang

Rumput jampang Digitaria

ciliaris/Poaceae

H. setariae Tenjolaya, Cibinong,

Dramaga, Ciomas Rumput jejarongan Chloris

barbata/Poaceae

10

Lanjutan tabel 2 Gulma rumput dan teki yang terserang kutudaun di Bogor

Gulma inang Nama ilmiah/Famili Jenis kutudaun Lokasi pengambilan

Rumput lancuran

Sporobolus diander/Poaceae H. setariae Cibinong, Dramaga, Cijeruk

Rumput malela Brachiaria mutica/Poaceae H. setariae Leuwiliang

Rumput pait Paspalum

conjugatum/Poaceae H. setariae Tenjolaya - Cyrtococcum pattens/Poaceae H. setariae Dramaga - Pennisetum polystation/Poaceae

H. setariae Kelapa Nunggal, Kemang,

Bogor Barat

Teki ladang Cyperus

brevifolius/Cyperaceae

H. setariae Bogor Barat

Gulma dari jenis daun lebar merupakan kelompok gulma yang paling banyak terserang kutudaun, sedangkan gulma dari jenis teki merupakan gulma yang paling sedikit terserang kutudaun. Jenis kutudaun yang menyerang gulma daun lebar terdapat 7 spesies, yaitu A. craccivora, A. euginae, A. gossypii, A.

spiraecola, H. setariae, J. papillata, dan S. miscanthi (Tabel 1), sedangkan

kutudaun yang menyerang gulma ruput terdapat tiga spesies, yaitu H. setariae, M.

sorghi, dan S. graminum (Tabel 2). Gulma teki hanya terserang satu spesies

kutudaun, yaitu H. setariae (Tabel 2). Dari 9 spesies kutudaun yang ditemukan menyerang gulma terdapat 7 spesies kutudaun dapat menyerang tanaman budidaya dan 2 spesies yang hanya menyerang gulma. Adapun Jenis kutudaun yang dapat menyerang tanaman budidaya yaitu A. craccivora, A. euginae, A.

gossypii, A. spiraecola, H. setariae, J. papillata, dan M. sorghi, sedangkan jenis

kutudaun yang hanya dapat menyerang gulma yaitu S. miscanthi dan S.

graminum. Spesies kutudaun J. papillata merupakan jenis kutudaun yang baru

pertama kali ditemukan di Indonesia.

Karakteristik Koloni

Pengamatan karakteristik koloni kutudaun dilakukan dengan lima karakter koloni, yaitu ukuran koloni, tribe, gejala kerusakan, jumlah individu yang bersayap dan tidak bersayap, serta semut yang berasosiasi. Karakter koloni yang pertama yaitu ukuran koloni. Besar kecilnya koloni kutudaun dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu keberadaan musuh alami, keadaan cuaca, keperidian, dan ketersedian makanan. Salah satu faktor cuaca yang mempengaruhi ukuran koloni adalah suhu. Pada daerah dengan suhu tinggi, kutudaun memiliki masa hidup yang lebih singkat, hal ini disebabkan waktu kematangan organ reproduksi yang cepat sehingga kutudaun akan lebih cepat berkembangbiak dan menghasilkan keturunan. Menurut Szpeiner (2008) yang telah dimodifikasi, ukuran koloni kutudaun dibagi menjadi tiga kategori, yaitu koloni kecil (2-10 individu), koloni sedang (11-50 individu), dan koloni besar (>50 individu). Ukuran koloni kutudaun dapat menentukan tingkat serangan terhadap tumbuhan yang menjadi inangnya. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang muncul pada bagian yang terserang. Gejala yang ditimbulkan serangan kutudaun dapat berupa bercak, nekrosis, klorosis, daun atau tunas tergulung, pemudaran, penurunan vigor tanaman, dan adanya embun madu.

11

Kutudaun yang ditemukan pada gulma di daerah kabupaten dan kota Bogor banyak masuk ke dalam koloni ukuran sedang dengan jumlah 33 koloni. Koloni ukuran kecil hanya ditemukan sebanyak 28 koloni, sedangkan koloni dengan ukuran besar hanya ditemukan 5 koloni. Spesies H. setariae merupakan kutudaun yang paling banyak membentuk koloni dengan koloni kecil sebanyak 11 koloni, koloni sedang 15 koloni, dan koloni besar 2 koloni. Spesies A. euginae merupakan satu-satunya jenis kutudaun yang tidak membentuk koloni saat ditemukan. Tribe kutudaun yang paling banyak ditemukan membentuk koloni yaitu Tribe Aphidini sebanyak 64 koloni, sedangkan Tribe Macrosiphini hanya membentuk 2 koloni (Gambar 3).

Gambar 3 Karakteristik koloni kutudaun pada gulma di Bogor

Ukuran koloni juga sangat mempengaruhi jumlah individu bersayap. Pada koloni yang besar jumlah individu bersayap akan meningkat, hal ini dikarenakan individu bersayap bertugas untuk mencari sumber makanan baru atau inang baru untuk mempertahankan keberadaan spesiesnya. Berdasarkan keberadaan individu bersayap dan tidak bersayap, A. gossypii merupakan jenis kutudaun yang paling banyak individu bersayap dengan 98 ekor sedangkan H. setariae merupakan jenis kutudaun yang paling banyak individu tidak bersayap dengan 1 212 ekor (Gambar 4). Ada 4 jenis kutudaun yang tidak ditemukan individu bersayap yaitu A.

craccivora, A. euginea, M. shorgi, dan S. miscanthi. Hal ini dikarenakan koloni

yang ditemukan dalam jumlah yang kecil, bahkan ada yang tidak membentuk koloni.

Ukuran koloni Tribe Gejala

kerusakan Keberadaan semut Kecil : 2-10 individu Sedang : 11-50 individu Besar : >50 individu

12

Gambar 4 Jumlah individu bersayap dan tidak bersayap setiap jenis kutudaun

.pada gulma di Bogor

Gejala kerusakan yang disebabkan oleh serangan kutudaun pada gulma sangat sedikit ditemukan. Daun mengkerut dengan permukaan daun bergelombang dan daun berubah warna menjadi kuning atau menguning merupakan gejala yang umum ditemukan pada gulma dari golongan daun lebar. Gejala ini pada umumnya ditemukan pada gulma sembung rambat atau M.

micrantha (Gambar 5a) dan gulma Babadotan atau A. conyzoides (Gambar 5b).

Gambar 5 Gejala serangan kutudaun pada gulma; Gulma sembung rambat atau

M. micrantha di Desa Kampung Sawah (Rumpin) dengan daun

mengkerut (a) dan gulma babadotan atau A. conyzoides di KP Cikabayan (Dramaga) dengan daun menguning (b)

13

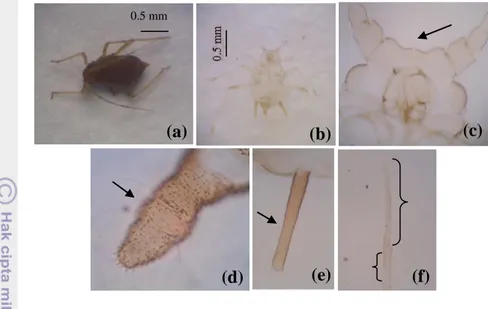

Deskripsi Kutudaun Tribe Aphidini

Aphis craccivora Koch. (= Aphis medicaginis Koch). Kutudaun jenis ini mempunyai warna tubuh hitam dengan tubuh agak membulat. A. craccivora memiliki panjang tubuh 1.5 mm (Gambar 6b). Ciri morfologi kutudaun ini yaitu bagian dosal terdapat bercak atau tanda hitam, mempunyai kornikel berwarna cokelat tua dengan bentuk lonjong dengan meruncing pada bagian ujungnya (Gambar 6c); tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 6d); terminal proses memiliki panjang 1.3-3 kali daripada dasar ruas terakhir antena (Gambar 6e); kauda berwarna gelap atau cokelat tua, berbentuk seperti lidah, dan terdapat rambut 4-7 helai (Gambar 6f).

Gambar 6 Koloni dan karakter morfologi A. craccivora; Koloni kutudaun (a), individu tidak bersayap (b), preparat slide imago tidak bersayap (c), tuberkel antena tidak berkembang (d), antena ruas terakhir (e), dan kauda berbentuk lidah (f)

A. cracivora hanya ditemukan di lahan kosong desa Kampung Sawah Baru

(Leuwiliang) pada ketinggian 227.6 mdpl. Kutudaun ini ditemukan pada gulma putri malu atau M. pudica dengan jumlah individu tidak bersayap 20 ekor (Gambar 4)(Lampiran 1, 2, dan 3).

Aphis euginae van der Goot. Kutudaun ini memiliki panjang tubuh 1.3 mm dengan tubuh berwarna cokelat (Gambar 7b). Ciri morfologi dari jenis ini yaitu mempunyai antena 6 ruas dengan panjang melebihi panjang tubuh, tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 7c), kauda berbentuk seperti lidah dengan rambut 7-16 helai (Gambar 7d). Kornikel tidak ada subapikal poligonal retikulasi (Gambar 7e) terminal proses 3 kali lebih panjang daripada dasar ruas terakhir antena (Gambar 7f). A. euginae hanya ditemukan pada gulma P. niruri (Euphorbiaceae) dengan jumlah individu tidak bersayap 4 ekor. Kutudaun ini ditemukan di lahan ubijalar Desa Ciomas (Ciomas) dengan ketinggian 292.5 mdpl (Lampiran 1 dan 2). (e) 0.5 mm (b) (d) (c) (a) (f)

14

Gambar 7 Koloni dan karakter morfologi A. euginae; Individu tidak bersayap (a), Preparat .slide imago tidak bersayap (b), tuberkel antena tidak berkembang (c), kauda berbentuk lidah (d), dan kornikel berbentuk lonjong (e), dan ruas antena terakhir (f)

Aphis gossypii Glover. (= Aphis citri Ashamead, Aphis bauhiniae, Aphis

citruli Das, Aphis cucumeris Forbes, Aphis cucurbiti Buckton, Aphis minuta

Wilson, Aphis monardae Oestlund, Cerosypha gossypii Glover, Dorsalis

frangulae Koch). Serangga ini lebih banyak ditemukan tidak dalam sebuah koloni

di gulma. Akan tetapi serangga ini sering ditemukan di beberapa jenis gulma. Imago berwarna hijau tua atau hijau kekuningan dengan panjang tubuh 1.6 mm (Gambar 8b). Ciri morfologi dari jenis kutudaun ini yaitu kornikel berwarna gelap dan berbentuk lonjong (Gambar 8c); tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 8d); terdapat zona poligonal pada tubuh diatas tungkai kedua (Gambar 8e); dan kauda berbentuk lidah, berwarna pucat, dan memiliki rambut 4-7 helai (Gambar 8f).

Gulma inang A. gossypii adalah A. conyzoides, B. biternata, B. alata, B.

leavis, C. diffusa, C. crepidioides, E. sanchifollia, E. hirta, H. rhomboidea, L. camara, M. affine, M. micrantha, S. acuta, dan S. nudiflora (Lampiran 3 dan 4).

Spesies semut yang berasosiasi dengan kutudaun jenis ini, yaitu Acropyga sp.,

Camponotus sp., Crematogaster sp., Dolichoderus sp., Monomorium sp., Paratrechina sp., Philidris sp., Polyrhachis sp., Pseudolasius sp., dan Tetramorium sp.

Jenis kutudaun ini ditemukan di kebun percobaan Cikabayan (Dramaga), Desa Bojongjengkol (Ciampea), Desa Babakan Raya (Dramaga), Daerah Sukamantri (Tamansari), Desa Sukaluyu (Tamansari), Daerah pembibitan tanaman LIPI, (Cibinong), Desa Cinangneng (Tenjolaya), Desa Tapos (Tenjolaya), Desa Cibatok (Cibungbulang), Desa Gunungsari (Pamijahan), Desa Parakan Jaya (Kemang), Desa Salabenda (Kemang), Desa Mekarjaya (Cigudeg), Desa Cipicung (Cijeruk), Desa Cipelang (Cijeruk), Desa Ciomas (Ciomas), Desa Rancabungur (Rancabungur), Desa Parigi Mekar (Ciseeng), Desa Balekambang (Jonggol), dan Desa Cibodas (Jonggol). Ketinggian lokasi ditemukannya serangga jenis ini sekitar 135-696 mdpl (Lampiran 1 dan 2).

(c) (b) 0.5 mm (a) (f) (d) (e)

15

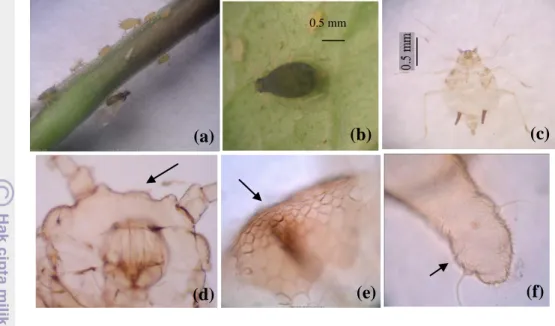

Gambar 8 Koloni dan karakter morfologi A. gossypii; Koloni kututudaun (a), individu tidak bersayap (b), preparat slide imago tidak bersayap (c), tuberkel antena tidak berkembang.(d), zona poligonal di tepi abdomen (e), dan kauda berbentuk lidah (f)

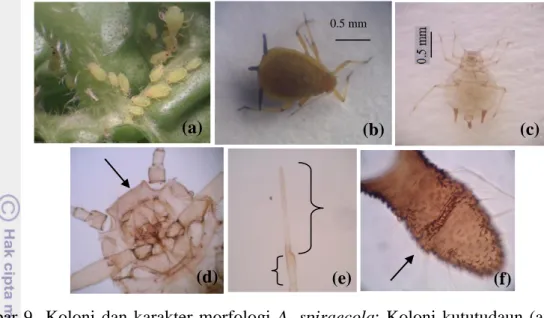

Aphis spiraecola Patch. Serangga ini memiliki panjang tubuh 1.5 mm dengan tubuh berwarna cokelat kekuningan atau kuning muda (Gambar 9b). Karakter morfologi dari kutudaun jenis ini yaitu kornikel berwarna cokelat tua dengan bentuk lonjong dengan ujung mengerucut, abdomen tidak mempunyai bercak atau tanda hitam (Gambar 9c); tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 9d); terminal proses lebih panjang 1.4-4.7 kali daripada dasar ruas terakhir antena (Gambar 9e); kauda berbentuk seperti lidah, berwarna cokelat tua, dan mempunyai rambut 7-15 helai (Gambar 9f).

Kutudaun ini mempunyai gulma inang A. conyzoides, C. odorata, H.

rhomboidea, dan M. micrantha. Jumlah kutudaun jenis ini ditemukan sebanyak

747 individu tidak bersayap dan 21 individu bersayap (Gambar 5). Jenis kutudaun ini ditemukan di kebun percobaan Cikabayan (Dramaga), Desa Salabenda (Kemang), Desa Kampung Sawah Baru (Leuwiliang), Desa Mekarjaya (Cigudeg), Desa Cipicung (Cijeruk), Desa Ciomas (Ciomas), Desa Pamoyanan (Bogor selatan), Desa Kampung Sawah (Rumpin), Desa Balekambang (Jonggol), Desa Cibodas (Jonggol), dan Desa Bojong (Kelapa Nunggal). Ketinggian lokasi ditemukannya serangga ini sekitar 113-595 mdpl (Lampiran 1, 2, dan 3).

(d) (c) (a) 0.5 mm (b) (e) (f)

16

Gambar 9 Koloni dan karakter morfologi A. spiraecola; Koloni kututudaun (a), individu tidak bersayap (b), preparat slide imago tidak bersayap (c), tuberkel antena .tidak berkembang.(d), antena ruas terakhir (e), dan kauda berbentuk lidah .(f)

Hysteroneura setariae (Thomas). (= Siphonaptera setariae dan Aphis

setariae (Thomas)). Serangga jenis ini memiliki panjang tubuh 1.55 mm, tubuh

berwarna cokelat kemerahan, mata berwarna merah, tungkai dan antena berwarna putih dan hitam (Gambar 10b). Ciri morfologi dari kutudaun jenis ini yaitu kornikel berbentuk lonjong dengan ujung meruncing dan berwarna gelap seperti warna pada femur (Gambar 10c), tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 10d), panjang terminal proses lebih panjang >3 kali daripada dasar ruas antena terakhir (Gambar 10e), dan kauda berbentuk seperi lidah dan berwarna pucat (Gambar 10f).

Kutudaun ini paling banyak ditemukan pada gulma jenis rumput. Inang dari kutudaun ini, yaitu C. patens, D. ciliaris, E. indica, E. sonchifolia, P. maximum,

P. commersonii, P. conjugatum, P. polystation, dan S. diander (Lampira 4).

Beberapa lokasi ditemukannya kutudaun jenis ini, yaitu Daerah sekitar kampus IPB (Dramaga), Desa Babakan Raya (Dramaga), Daerah Pembibitan tanaman LIPI (Cibinong), Daerah pembibitan tanaman buah (Cibinong), Daerah Warung Jambu (Bogor Utara), Desa Cinangneng (Tenjolaya), Desa Tapos (Tenjolaya), Desa Gunung Sari (Pamijahan), Desa Parakan Jaya (Kemang), Desa Salabenda (Kemang), Desa Loji (Bogor Barat), Desa Kampung Sawah Baru (Leuwiliang), Desa Cipicung (Cijeruk), Desa Cipelang (Cijeruk), Desa Ciomas (Ciomas), Desa Pamoyanan (Bogor Selatan), Desa Kampung Sawah (Rumpin), Desa Parigi Mekar (Ciseeng), dan Desa Bojong (Kelapa Nunggal) (Lampiran 1 dan 2).

(e) (d) (c) 0.5 mm (b) (a) (f)

17

Gambar 10 Koloni dan karakter morfologi H. setariae; Koloni kututudaun (a), individu tidak bersayap (b), preparat slide imago tidak bersayap (c), tuberkel antena tidak berkembang (d), antena ruas terakhir (e), dan kauda berbentuk lidah (f)

Melanaphis sorghi (Theobald). Serangga ini mempunyai panjang tubuh 1.3 mm dengan tubuh dan tungkai berwarna cokelat (Gambar 11b). Karakter morfologi dari kutudaun jenis ini yaitu kornikel berbentuk lonjong dengan mengalami peruncingan ke ujung dan berwarna pucat seperti femur, kecuali pada bagian tertentu (Gambar 11c), tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 11d), panjang terminal proses mempunyai panjang >3 kali daripada dasar ruas terakhir antena (Gambar 11e), kauda berwarna pucat dan berbentuk seperti lidah (Gambar 11f). Inang kutudaun ini hanya C. barbata yang ditemukan di lahan kelapa sawit di Desa Mekarjaya (Cigudeg) pada ketinggian 157.9 mdpl (Lampiran 1, 2, dan 4).

(e) (d) (c) 0.5 mm (b) (a) (f)

18

Gambar 11 Koloni dan karakter morfologi M. sorghi; Koloni kutudaun (a), individu tidak bersayap (b), preparat slide imago tidak bersayap (c), tuberkel antena tidak berkembang (d), antena ruas terakhir (e), dan kauda berbentuk lidah (f)

Schizaphis graminum (Rondani). Serangga ini memiliki panjang tubuh 1.5 mm dan memiliki warna tubuh hitam kusam (Gambar 12a). Ciri morfologi dari kutudaun jenis ini, yaitu tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 12c), kornikel berbentuk tabung yang terpotong pada ujungnya dan berwarna cokelat (Gambar 12d), terminal proses lebih panjang daripada dasar ruas terakhir antena (Gambar 12e), kauda berbentuk seperti lidah dan berwarna gelap (Gambar 12f). Kutudaun ini hanya ditemukan di lahan kosong Desa Parakan Jaya (Kemang) di ketinggian 160.1 mdpl pada gulma P. repens (Lampiran 1, 2, dan 3).

(e) (d) (c) 0.5 mm (b) (a) (f)

19

Gambar 12 Koloni dan karakter morfologi S. graminum; Individu tidak bersayap (a), preparat slide imago tidak bersayap (b), tuberkel antena (c), kornikel pendek (d), antena ruas terakhir (e), dan kauda berbentuk lidah (f)

Tribe Macrosiphini

Jaksonia papillata Theobald. Kutudaun ini mempunyai panjang tubuh 1.6 mm dan tubuh berwarna kuning (Gambar 13b). Karakter morfologi kutudaun jenis ini, yaitu mempunyai mata yang majemuk, tuberkel antena tidak berkembang (Gambar 13d); terminal proses mempunyai panjang lebih dari 0.5 kali daripada dasar ruas terakhir antena (Gambar 13e); dan kauda berbentuk lidah dan berwarna gelap (Gambar 13f). Kutudaun jenis ini hanya ditemukan pada gulma C. hirta di kebun percobaan Cikabayan (Dramaga) pada ketinggian 250 mdpl (Lampiran 1, 2, dan 3).

Gambar 13 Koloni dan karakter morfologi J. papillata; Koloni kutudaun (a),

..individu tidak bersayap (b), preparat slide imago tidak bersayap (c),

..tuberkel antena tidak berkembang (d), antena ruas terakhir (e), dan

..kauda berbentuk lidah (f)

(d) (c) 0.5 mm (b) (a) (e) (f) (d) (e) (b) (c) 0.5 mm (a) (f)

20

Sitobion miscanthi (Takahashi). Kutudaun ini memiliki panjang tubuh 1.5 mm dan tubuh berwarna hijau muda (Gambar 14b). Karakter morfologi kutudaun jenis ini, yaitu memiliki mata majemuk, antena memiliki enam ruas dan lebih panjang daripada panjang tubuh (Gambar 14c); memiliki rinaria sekunder pada antena ruas ketiga (Gambar 14d); ujung kornikel memiliki zona poligonal (Gambar 14e); kauda berwarna pucat dengan bentuk seperti lidah dan meruncing semakin ke ujung (Gambar 14f). Kutudaun ini hanya ditemukan pada gulma inang

P. niruri di lahan singkong Desa Tapos (Tenjolaya) 517.4 mdpl dan lahan ubijalar

Desa Ciomas (Ciomas) 292.5 mdpl (Lampiran 1, 2, dan 3).

Gambar 14 Koloni dan karakter morfologi S. miscanthi; Individu tidak bersayap (a), .preparat slide imago tidak bersayap (b), tuberkel antena berkembang (c), .rinaria sekunder .pada antena R III (d), zona poligonal pada ujung .kornikel (e), dan kauda berbentuk lidah dengan ujung meruncing.(f)

(e) (f) (d) (c) (b) 0.5 mm (a)

21

Kunci Identifikasi Bergambar Kutudaun yang Ditemukan pada Gulma di Bogor

Karakter Imago Tidak Bersayap Subfamili Aphidinae

Tribe Macrosiphini Tribe Aphidini

Ada rinaria sekunder pada antena ruas ketiga

Tidak ada rinaria sekunder pada antena ruas ketiga

Karakter Imago Kutudaun Tidak Bersayap Tribe Macrosiphini

S. miscanthi J. papillata

Tuberkel antena tidak berkembang dan permukaan datar

Tuberkel antena berkembang dan permukaan tidak datar

22 (lihat halaman selanjutnya) (lihat halaman selanjutnya) 2 1

Kauda berwarna pucat Kauda berwarna gelap

M. sorghi Kornikel berwarna

pucat

Karater Imago Kutudaun Tidak Bersayap Tribe Aphidini (Aptera)

Kornikel lebih panjang dari pada kauda

Kornikel lebih pendek dari pada kauda

S. graminum Kornikel berwarna

23 2 1 Femur gelap seperti kornikel Femur pucat

Ada rambut pada bagian atas kepala Tidak ada

rambut pada bagian atas kepala

A. gossypii A. craccivora H. setariae A. spiraecola A. euginae Abdomen terdapat

perisai berwarna hitam

Abdomen transparan

24

Kunci Identifikasi Dikotomi Kutudaun pada Gulma di Bogor

1 a. Pada antena ruas ketiga terdapat rinaria sekunder... Tribe

Macrosiphini (Gambar 15a)

2 b. Pada antena ruas ketiga tidak terdapat rinaria sekunder... Tribe

Aphidini (Gambar 15b)

3

Gambar 15 Karakter morfologi Aphidinae; Antena ruas ketiga Tribe

..Macrosiphini (a) dan antena ruas ketiga Tribe Aphidini (b) 2 a. Tuberkel antena berkembang dan terdapat zona poligonal pada ujung

kornikel... S. miscanthi (Gambar 16a dan 16b)

b. Tuberkel antena tidak berkembang dan tidak terdapat zona poligoal pada ujung kornikel... J. papillata (Gambar 16c dan 16d)

Gambar 16 Karakter morfologi Tribe Macrosiphini; Tuberkel antena berkembang

..(a), zona poligonal pada ujung kornikel (b), tuberkel antena tidak

..berkembang (c), dan ujung kornikel tanpa zona poligonal (d)

3 a. Kornikel lebih panjang daripada kauda (Gambar 17a) 4 b. Kornikel lebih pendek daripada kauda dan bagian atas kepala

memiliki warna yang lebih gelap... S. graminum (Gambar 17b dan 17c)

Gambar 17 Karakter morfologi perbandingan panjang kornikel dan kauda serta warna kepala; Kornikel .lebih pendek daripada kauda (a) kornikel lebih panjang daripada .kauda (b), bagian atas kepala memiliki warna lebih gelap dari .bagian yang lainnya (c)

(a) (b)

(a) (b) (c)

25

4 a. Kornikel berwarna pucat dan panjang terminal proses lebih panjang >3 kali daripada dasar ruas terakhir antena... M. shorgi (Gambar 18a dan 18b)

b. Kornikel berwarna gelap (Gambar 18c) 5

Gambar 18 Karakter morfologi warna kornikel dan perbandingan panjang

.terminal proses serta pangkal antena ruas terakhir; Kornikel

.berwarna pucat (a), panjang terminal proses lebih panjang >3 kali

.daripada dasar ruas terakhir antena (b), dan.kornikel berwarna

.gelap (c)

5 a. Kauda berwarna gelap (Gambar 19a) 6

b. Kauda berwarna pucat (Gambar 19b) 7

Gambar 19 Karakter morfologi warna kauda; Kauda berwarna gelap (a) dan

..kauda ..berwarna pucat (b)

6 a. Abdomen terdapat perisai berwarna gelap dan kornikel terdapat rambut 4-7 helai... A. craccivora (Gambar 20a dan 20b)

b. Abdomen berwarna transparan (Gambar 20c) 8

Gambar 20 Karakter morfologi abdomen dorsal dan jumlah rambut pada kauda; Abdomen terdapat perisai berwarna .gelap (a), kornikel terdapat rambut 4-7 helai (b), dan abdomen berwarna .transparan (c)

7 a. Femur berwarna gelap seperti kornikel dan tidak terdapat zona poligonal di tepi abdomen... H. setariae (Gambar 21a dan 21b)

b. Femur berwarna pucat kontras dengan kornikel yang berwarna gelap dan terdapat zona poligonal di tepi abdomen... A. gossypii (Gambar 21c dan 21d) (b) (c) Pa) (a) Pa) (b) (a) (c) (b) (a)

26

Gambar 21 Karakter morfologi warna femur, kornikel, dan keberadaan zona poligonal di tepi abdomen; Femur dan kornikel .berwarna gelap (a), bagian tepi abdomen tanpa zona poligonal (b), .femur berwarna pucat sedangkan kornikel .berwarna gelap (c), dan .bagian tepi abdomen dengan zona poligonal (d)

8 a. Terdapat rambut pada bagian atas kepala dan kornikel berbentuk silinder gan pangkal ramping... A. euginea (Gambar 22a dan 22b)

b. Tidak terdapat rambut pada bagian atas kepala dan kornikel berbentuk tapering... A. spiraecola (Gambar 22c dan 22d)

Gambar 22 Karakter morfologi keberadaan rambut di bagian atas kepala dan bentuk kornikel; Terdapat.rambut di tuberkel antena (a), kornikel berbentuk silinder dengan pangkal ramping (b), tidak terdapat rambut di .tuberkel antena (c), dan kornikel silinder yang meruncing (d)

Semut yang Berasosiasi dengan Koloni Kutudaun

Semut adalah salah satu serangga yang sering berasosiasi dengan serangga lain. Kutudaun merupakan serangga yang sering ditemukan berasosiasi dengan semut di lapangan. Asosiasi semut dengan koloni kutudaun pada umumnya saling menguntungkan. Semut mendapatkan makanan tambahan dari embun madu yang dikeluarkan oleh kutudaun, sedangkan kutudaun mendapatkan perlindungan dari semut terhadap serangga yang menjadi musuh alaminya. Semut juga dapat melindungi kutudaun dari infeksi patogen obligat dari golongan cendawan, sehingga dapat mengurangi penularan penyakit di dalam koloninya (Nielsen et al. 2010).

Terdapat empat subfamili semut yang ditemukan berasosiasi dengan koloni kutudaun, yaitu Cerapachyinae, Dolichoderinae, Formicinae, dan Myrmicinae. Dari 35 koloni kutudaun pada gulma yang berasosiasi dengan semut, 55% berasosiasi dengan Subfamili Formicinae, 23% berasosiasi dengan Subfamili Myrmicinae, 15% berasosiasi dengan Subfamili Cerapachyinae, dan 7% berasosiasi dengan Subfamili Dolichoderinae (Gambar 23). Semut yang berasosiasi dengan koloni kutudaun terdapat 15 spesies, yaitu Acanthomyrmex sp.,

Acropyga sp., Camponotus sp., Cardiocondyla sp., Cerapachys sp.,

(c)

(a) (b) (d)

27

Crematogaster sp., Dolichoderus sp., Loweriella sp., Monomorium sp., Myrmecina sp., Paratrechina sp., Philidris sp., Polyrhachis sp., Pseudolasius sp.,

dan Tetramorium sp. Semua semut yang ditemukan diasumsikan berasosiasi dengan koloni kutudaun karena berada disekitar koloni kutudaun. Terdapat jenis kutudaun yang ditemukan berasosiasi dengan semut lebih dari satu jenis di koloni kutudaun yang berbeda.

Gambar 23 Proporsi subfamili semut yang ditemukan berasosiasi dengan koloni kutudaun pada gulma di Bogor

Deskripsi Semut Subfamili Cerapachyinae

Cerapachys sp. Semut jenis ini merupakan satu-satunya spesies dari Subfamili Cerapachyinae yang ditemukan berasosiasi dengan koloni kutudaun pada gulma inang. Semut ini berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang A.

conyzoides, E. hirta, serta S. nudiflora dan H. setariae pada gulma S. diander

(Lampiran 1, 3, dan 4)). Semut ini mempunyai panjang tubuh 2.75 mm dan tubuh berwarna cokelat dengan abdomen berwarna hitam (Gambar 24a). Ciri morfologi spesies semut ini, yaitu mesosoma terhubung dengan gaster oleh dua ruas (petiole dan postpetiole) ruas ini terbagi dengan jelas, tidak mempunyai segitiga yang saling berhadapan di sekitar pangkal antena, dan permukaan atas ujung gaster (pygidium) berbentuk rata serta mempunyai barisan duri halus atau gigi di sepanjang permukaan luar dan tepi.

Gambar 24 Semut dari Subfamili Cerapachyinae; Cerapachys sp. (a)

1 mm

28

Subfamili Dolichoderinae

Dolichoderus sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang M. micrantha (Lampiran 1 dan 3). Semut ini mempunyai panjang tubuh 3.92 mm dan tubuh berwarna hitam (Gambar 25a). Ciri morfologi dari spesies ini, yaitu mesosoma yang dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, tidak mempunyai duri sengat, ujung gaster terdapat celah atau belahan dan tidak dikelilingi bulu pendek dan bagian depan klipeus mempunyai rambut pendek, dan bagian belakang propodeum berbentuk cengkung.

Philidris sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang A. conyzoides (Lampiran 1 dan 3). Semut ini mempunyai panjang tubuh 2.37 mm dan tubuh berwarna hitam (Gambar 25b). Ciri morfologi dari spesies ini, yaitu mesosoma yang dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, tidak mempunyai duri sengat, ujung gaster terdapat celah atau belahan dan tidak dikelilingi bulu pendek, mata terletak di bagian bawah kepala, dan bagian belakang kepala mencengkung (Polimorfik).

Loweriella sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan H. setariae pada gulma D. ciliaris (Lampiran 1 dan 4). Semut ini mempunyai panjang tubuh 2.13 mm dan tubuh berwarna hitam (Gambar 25c). Ciri morfologi dari spesies ini, yaitu mesosoma yang dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, tidak mempunyai duri sengat, ujung gaster terdapat celah atau belahan dan tidak dikelilingi bulu pendek, terdapat karina yang saling berhadapan. Kombinasi palpus 6:4 (palpus terpanjang mempunyai 6 ruas sedangkan palpus labia mempunyai 4 ruas).

Gambar 25 Semut dari Subfamili Dolichoderinae; Dolichoderus sp. (a), Philidris sp. (b), dan Loweriella sp. (c)

Subfamili Formicinae

Acropyga sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang S. acuta dan S. nudiflora serta A. spiraecola pada gulma inang C.

odorata, H. rhomboidea, dan M. micrantha (Lampiran 1 dan 3). Semut ini

memiliki panjang tubuh 3.25 mm dengan tubuh berwarna cokelat (Gambar 26a). Karakter morfologi spesies semut ini, yaitu mesosoma dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, duri sengat tidak ada, ujung gaster berbentuk bulatan atau seperti bulatan yang membuka (acidopore) yang biasanya dikelilingi oleh bulu

1 mm 1 mm 1 mm

29

pendek, antena 9-11 ruas, palpus pendek dengan kombinasi 5:3 (palpus terpanjang 5 ruas sedangkan palpus labia 3 atau kurang), dan palpus tidak mencapai bagian belakang bawah kepala bila diluruskan.

Camponotus sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang C. surinamensis (Lampiran 1 dan 3). Semut ini memiliki panjang tubuh 7 mm dengan tubuh berwarna cokelat (Gambar 26b). Karakter morfologi dari spesies ini, yaitu mesosoma dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, duri sengat tidak ada, ujung gaster berbentuk bulatan atau seperti bulatan yang membuka (acidopore) yang biasanya dikelilingi oleh bulu pendek, antena mempunyai 12 ruas, mesosoma tidak mempunyai metanotal dengan cekungan yang dalam, spirakel metatorik tuberkel tidak melebihi permukaan atas propodeum pada pekerja minor, dan propodeum tidak mempunyai garis pematang yang melintang (spesies ini sering dijumpai).

Paratrechina sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang M. micrantha dan H. setariae pada gulma P. polystation (Lampiran 1, 2, dan 3). Semut ini memiliki panjang tubuh 3.92 mm dengan tubuh berwarna hitam (Gambar 26c). Karakter morfologi dari spesies ini, yaitu mesosoma dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, duri sengat tidak ada, ujung gaster berbentuk bulatan atau seperti bulatan yang membuka (acidopore) yang biasanya dikelilingi oleh bulu pendek, antena memiliki 12 ruas, dan memiliki palpus yang panjang sehingga dapat mencapai bagian belakang bawah kepala dengan kombinasi 6:4 (palpus terpanjang 6 ruas sedangkan palpus labia 4 ruas).

Polyrachis sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang A. conyzoides dan H. setariae pada gulma inang E. indica serta

P. conjugatum (Lampiran 1, 3, dan 4). Semut ini memiliki panjang tubuh 5.04 mm

dengan tubuh berwarna hitam (Gambar 26d). Karakter morfologi dari spesies ini, yaitu mesosoma dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, duri sengat tidak ada, ujung gaster berbentuk bulatan atau seperti bulatan yang membuka (acidopore) yang biasanya di kelilingi oleh bulu pendek, ujung mesosoma di bagian atas kaki belakang licin dan berbentuk curam, tidak mempunyai bagian yang membuka, dan panjang ruas pertama tergit gaster kurang dari setengah daripada panjang keseluruhan gaster.

Pseudolasius sp. Semut jenis ini ditemukan berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang B. bitternata serta M. affine dan A. spiraecola pada gulma inang

C. odororata serta M. micrantha (Lampiran 1 dan 3). Semut ini memiliki panjang

tubuh 2.7 mm dengan tubuh berwarna hitam (Gambar 26e). Karakter morfologi dari spesies ini, yaitu mesosoma dihubungkan dengan gaster oleh satu ruas petiol, duri sengat tidak ada, ujung gaster berbentuk bulatan atau seperti bulatan yang membuka (acidopore) yang biasanya dikelilingi oleh bulu pendek, mesonotum dan episternum bergabung membentuk segitiga dari samping, dan sisi luar ujung mandibel sedikit melengkung.

30

Gambar 26 Semut dari Subfamili Formicinae; Acropyga sp. (a), Camponotus sp. (b), .Paratrechina sp. (c), Polyrhachis sp. (d), dan Pseudolasius sp.

(e)

Subfamili Myrmicinae

Acanthomyrmex sp. Semut jenis ini berasoisasi dengan A. spiraecola pada gulma inang M. micrantha (Lampiran 1 dan 3). Semut ini mempunyai panjang tubuh 2.41 mm dan tubuh berwarna hitam (Gambar 28a). Semut dari spesies ini memiliki karakteristik morfologi seperti mesosoma terhubung dengan gaster oleh dua ruas (petiole dan postpetiole) ruas ini terbagi dengan jelas, mata biasanya kecil dan bulat terletak di bawah satu perdua dari permukaan kepala, segmen pertama mesosoma (pronotum) bergabung dengan segmen kedua (mesonotum), antena memiliki 12 ruas, tidak mempunyai segitiga yang saling berhadapan, sehingga sambungan antena terlihat.

Cardiocondyla sp. Semut jenis ini berasosiasi dengan H. setariae pada gulma inang D. ciliaris (Lampiran 1 dan 3). Semut ini mempunyai panjang tubuh 1.96 mm dan tubuh berwarna cokelat dan abdomen berwarna hitam (Gambar 28b). Semut dari spesies ini memiliki karakteristik morfologi seperti mesosoma terhubung dengan gaster oleh dua ruas (petiole dan postpetiole) ruas ini terbagi dengan jelas, mata biasanya kecil dan bulat terletak di bawah satu perdua dari permukaan kepala, daerah sekitar klipeus di bawah alas antena terangkat membentuk lubang bersisi tajam, dan bagian lateral klipeus pipih dan terlihat seperti rak di atas mandibel.

Crematogaster sp. Semut jenis ini berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang A. conyzoides (Lampiran 1 dan 3). Semut ini mempunyai panjang tubuh 2.22 mm dan tubuh berwarna hitam (Gambar 28c). Semut dari spesies ini memiliki karakteristik morfologi seperti mesosoma terhubung dengan gaster oleh dua ruas (petiole dan postpetiole) ruas ini terbagi dengan jelas, mata biasanya kecil dan bulat terletak di bawah satu perdua dari permukaan kepala, postpetiole

1 mm (e) 1 mm (d) 1 mm (c) 1 mm (b) 1 mm (a)

31

terhubung pada permukaan atas gaster. Gaster berbentuk hati jika dilihat dari atas. Antena terdiri dari 9-11 ruas.

Monomorium sp. Semut jenis ini berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang H. rhomboidea (Lampiran 1 an 3). Semut ini mempunyai panjang tubuh 2.22 mm dan tubuh berwarna cokelat (Gambar 28d). Semut dari spesies ini memiliki karakteristik morfologi seperti mesosoma terhubung dengan gaster oleh dua ruas (petiole dan postpetiole) ruas ini terbagi dengan jelas, mata biasanya kecil dan bulat terletak di bawah satu perdua dari permukaan kepala, bagian atas permukaan kepala tidak mempunyai alur (antennal scrobe), ujung antena membentuk 3 ruas yang jelas, dan mata terlihat.

Myrmecina sp. Semut jenis ini berasosiasi dengan H. setariae pada gulma inang E. indica (Lampiran 1 dan 4). Semut ini mempunyai panjang tubuh 3.07 mm dan berwarna cokelat tua (Gambar 28e). Semut dari spesies ini memiliki morfologi seperti mesosoma terhubung dengan gaster oleh dua ruas (petiole dan

postpetiole) ruas ini terbagi dengan jelas, mata biasanya kecil dan bulat terletak di

bawah satu perdua dari permukaan kepala, kepala mempunyai garis atau alur memanjang melintasi daerah bawah mata, dan petiol rendah dan tidak terangkat.

Tetramorium sp. Semut jenis ini berasosiasi dengan A. gossypii pada gulma inang A. conyzoides dan M. affine serta H. setariae pada gulma inang E. indica (Lampiran 1, 3, dan 4). Semut ini mempunyai panjang tubuh 2.7 mm dan berwarna cokelat (Gambar 28f). Semut dari spesies ini memiliki morfologi seperti mesosoma terhubung dengan gaster oleh dua ruas (petiole dan postpetiole) ruas ini terbagi dengan jelas, mata biasanya kecil dan bulat terletak di bawah satu perdua dari permukaan kepala, alur antena sangat tipis, mempunyai segitiga yang saling berhadapan dan menutupi sambungan antena, dan daerah sekitar klipeus di bawah alas antena terangkat membentuk pematang yang tajam.