EFEKTIVITAS PENYULUHAN METODE DEMFARM TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO (Studi Kasus Petani Padi di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi)

Ari Sepra Budianto 108092000040

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS SAINS DAN TEKHNOLOGI

EFEKTIVITAS PENYULUHAN METODE DEMFARM TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO (Studi Kasus Petani Padi di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi)

Ari Sepra Budianto 108092000040

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Agribisnis

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

SURAT PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Jakarta, 20 Juli 2013

Ari Sepra Budianto 108092000040

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ari Sepra Budianto

Alamat : Komp Wisma Ratu Jl. Wisma Ratu IV No. 18B RT 001/005 Jati Makmur Pondok Gede

Tempat, Tanggal Lahir : Batu Galang, 11 September 1989 Nomor Telepon : 085769183406

E-mail : ari_sepra@yahoo.com.id

Status : Belum Menikah

Latar belakang Pendidikan : Sosial Ekonomi Petanian/Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2008- 2013)

SMA Negeri 01, Muara Pinang (Palembang) 2005 - 2008 SMP Negeri 02, Muara Pinang (Palembang) 2002 - 2005 SD Negeri 07, Muara Pinang (Palembang) 1996 - 2002 Pengalaman Pekerjaan : Pelatih Karate di SD Al-Ikhlas Cipete (2011-2013)

RINGKASAN

Ari Sepra Budianto. 108092000040. Efektivitas Penyuluhan Metode Demfarm Terhadap Penerapan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo (Studi Kasus : Petani Padi di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi). (Dibawah bimbingan Ujang Maman dan Achmad Tjachja Nugraha).

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang pemenuhanya menjadi hak asasi setiap rakyat indonesia guna mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam struktur pangan nasional, beras merupakan salah satu komoditas yang paling strategis dan dominan dari kelompok padi-padian.

Strategi untuk mencapai surplus. Dinas Pertanian melakukan upaya-upaya : (1). Peningkatan produktivitas; (2). Perluasan areal dan optimasi lahan; (3). Penurunan konsumsi beras; dan (4). Penyempurnaan manajemen Gerakan Massal P2BN. (5). Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm dengan Pola SL-Agribisnis Padi.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bagaimana karateristik petani di Desa Sukahurip. 2) Mengetahui bagaimana pengetahuan, persepsi dan adopsi petani terhadap sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip. 3) Mengetahui bagaimana hubungan persepsi petani dengan pengetahuan dan hubungan persepsi petani dengan adopsi sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip. 4) Mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan petani yang mempelajari metode demfarm dengan adopsi teknologi sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan secara sengaja (purposive) di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari sampai bulan April 2013. Data yang digunakan adalah data primer dari kueisoner dan wawancara dengan pihak yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan literatur lainnya. Metode penentuan sampel dilakukan dengan secara sengaja (purposive) dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang yang mendapatkan materi teknologi tentang demfarm yang memiliki luas lahan ≥ 1 hektar.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan bejalan dengan lancar. Oleh karna tu pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih seber-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah menganugerakan kepada penulis kemampuan berfikir sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

2. Bapak Dr. Agus Salim, M. Si selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. 3. Bapak Drs. Acep Muhib, MM selaku ketua Program Studi Agribisnis

Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Dr. Ujang Maman, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, nasehat dan arahan serta meluangkan waktu, tenaga dan fikiran disela-sela kesibukanya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Achmad Tjachja Nugraha, SP. MP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, nasehat dan arahan serta meluangkan waktu, tenaga dan fikiran disela-sela kesibukanya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Iskandar Andi Nuhung. M. Si selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji skripsi penulis serta memberikan saran dan arahan.

7. Bapak Drs. Acep Muhib, MM selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji skripsi penulis serta memberikan saran dan arahan.

8. Para dosen Agribisnis yang telah membantu dalam memberikan semangat dan do’a bagi penulis serta kak Dewi yang sering membantu penulis dalam administrasi.

9. Bapak Ajat Sudrajat, Amd yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam memperoleh informasi dan data-tada dalam penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih untuk semua pegawai BP3K Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, yang telah memberikan penulis inspirasi untuk selalu bersemangat dalam menghadapi ujian ini dengan sabar dan keikhlasan, semoga perhatianya tidak cukup sampai disini dan tali silaturahmi kita tetap terjaga.

11. Pimpinan dan staf Administrasi Perpustakaan Utama, perpustakaan FST Syarif Hidatullah jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku-buku yang berhubungan denagan materi skripsi ini.

12. Pendamping tercinta (Teja Permana, SP) yang selalu memberikan motivasi dan perhatian yang teak pernah bosan untuk meluangkan waktunya mulai dari pembuatan skripsi hingga selesai, muda-mudahan motivasi dan perhatiannya tidak sampai disini.

13. Kawan-kawan Agribisnis Angkatan 2008 terima kasih untuk masukan, semangat dan motivasinya, muda-mudahan tali silaturahmi kita tetap terjaga.

14. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah membesarkan dan membiayai pendidikanku, memberikan do’a, limpahan kasih sayang, motivasi dan saran baik secara moril maupun materiil sehingga Alhamdullilah penulis dapat skripsi ini. Syukron jazakumullah khairun katsir atas perjuangan ayah dan ibunda tercinta. Ananda tidak mungkin bisa membalasnya, semoga Allah SWT memberikan balasanyang setimpal atas semua yang telah diberikan oleh ayah dan ibu untuk ananda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik sestematika, bahasa maupun dari segi materi. Atas dasar ini, penulis harapkan komentar, saran dan kritik dari pembaca. Semoga skripsi ini memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca dan semoga bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bakasi, 10 Juni 2013

DAFTAR ISI

RINGKASAN i

KATA PENGANTAR ii

FADTAR ISI v

FAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix DAFTAR LAMPIRAN x BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Maslah 3 1.3. Tujuan Penelitian 4 1.4. Batasan penelitian 4 1.5. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas 6

2.1.1. Pengertian Efektivitas 6

2.1.2. Pengukuran Efektivitas 6

2.2.Pengertian Penyuluhan Pertanian 9

2.3. Bentuk Metode Penyuluhan Pertanian 12

2.4. Pengertian Persepsi 13

2.5. Proses Terbentuknya Persepsi 13

2.6. Demonstrasi Farming (Demfarm) 15

2.6.1. Komponen Pemerdayaan Peteni Melalui

Demfarm 15

2.6.2. Ketentuan Pelaksanaan Pemerdayaan

Petani Melalui Demfarm 16

2.7. Karateristik Petani 18

2.8. Adopsi 19

2.9. Proses Adopsi 21

2.10. Pengertian Sistem Jajar Legowo 23

2.10.1. Sistem Tanam Jajar Legowo 24

2.10.2. Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 32

3.2. Jenis dan Sumber Data 32

3.3. Teknik Pengumpulan Data 33

3.4. Teknik Penarikan Sampel 33

3.5. Analisis Data 34

3.5.1. Analisis Kualitatif 34

3.5.2. Analisis Kuantitatif 34

3.6. Uji Chi Square 34

3.6.1. Kriteria Data untuk Uji Chi Square 35 3.6.2. Uji Kuadrat Ci dalam Mencari Kecocokan 35

3.7. Uji Validitas dan Reabilitas 36

3.8. Difinisi Operasional 37

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak dan Luas Geografis 38

4.2. Tata Guna Lahan 38

4.3. Kepemilikan Lahan Sawah 39

4.4. Kondisi Sumberdaya Manusia 40

4.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 40 4.4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 40 4.4.3. Kelompok Tani di Desa Sukahurip 41 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tingkat Validitas Dan Reliabilitas 43

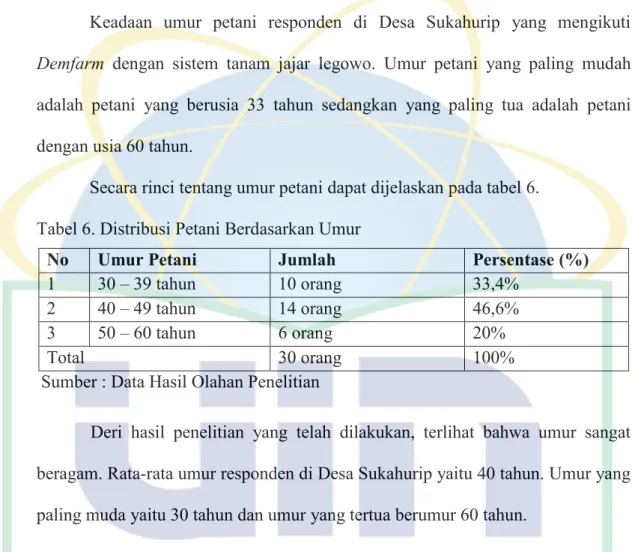

5.2. Karateristik Petani 44

5.2.1. Umur Pateni 45

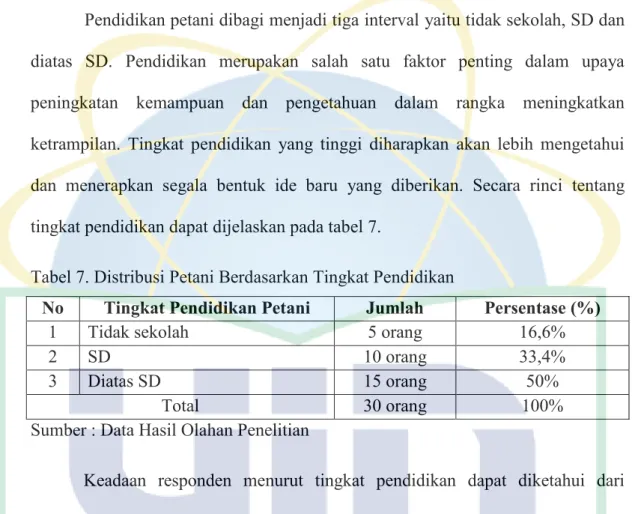

5.2.2. Tingkat Pendidikan 46

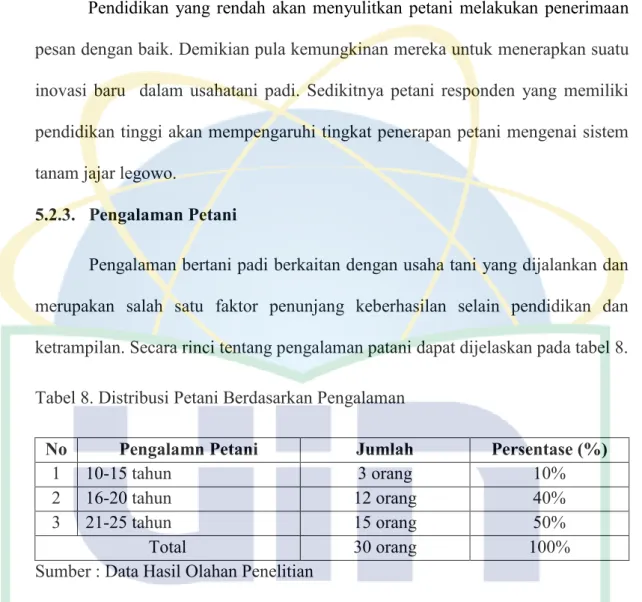

5.2.3. Pengalaman Petani 47

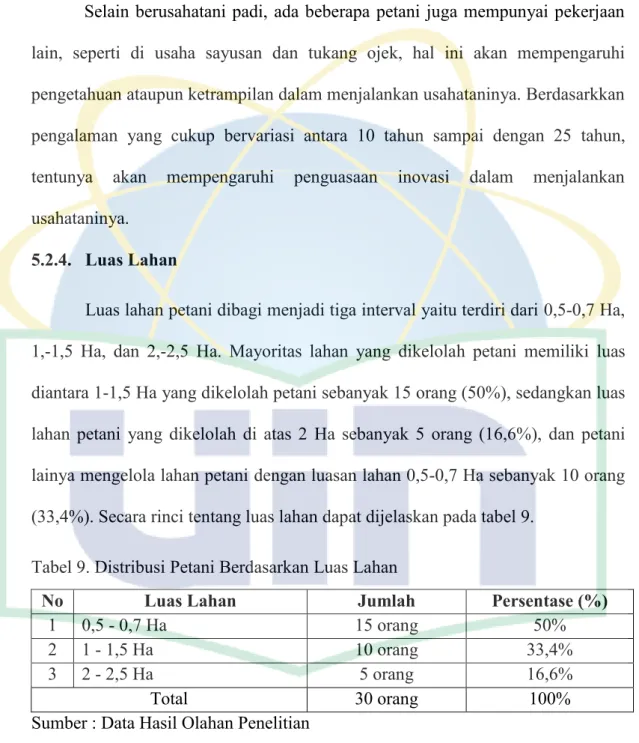

5.2.4. Luas Lahan 48

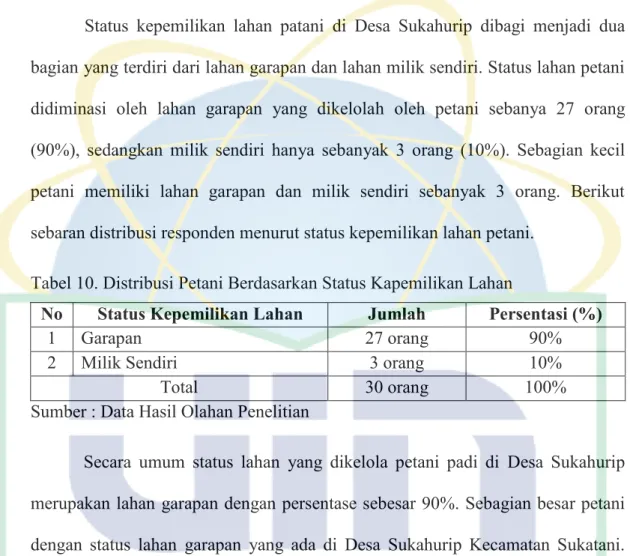

5.2.5. Status Kepemilikan Lahan 49

5.3. Pengetahuan Petani Terhadap Sistem Legowo 49

5.4. Persepsi Tentang Demfarm 51

5.5. Penerapan Petani Terhadap Sistem Legowo 53 5.6. Hubungan Karakteristik Petani dengan Pengetahuan 55

5.6.1. Hubungan Umur dengan Pengetahuan Sistem

Legowo 55

5.6.2. Hubungan pendidikan dengan Pengetahuan

Sistem Legowo 57

5.6.3. Hubungan Pengalaman dengan Pengetahuan

Sistem Legowo 59

5.6.4. Hubungan Luas Lahan dengan Pengetahuan

Sistem Legowo 61

5.6.5. Hubungan Status Lahan dengan Pengetahuan

Sistem Legowo 62

5.7. Hubungan Karakteristik Petani dengan Penerapan

Sistem Legowo 64

5.7.1. Hubungan Umur dengan Penerapan Sistem

Legowo 64

5.7.2. Hubungan Pendidikan dengan Penerapan

Sistem Legowo 66

5.7.3. Hubungan Pengalaman dangan Penerapan

Sistem Legowo 67

5.7.4. Hubungan Luas Lahan dengan Penerapan

Sistem Legowo 69

5.7.5. Hubungan Status Lahan dengan Penerapan

Sistem Legowo 71

5.8. Hubungan Persepsi dengan Pengetahuan

Sistem Legowo 72

5.9. Hubungan Persepsi dengan Penerapan

Sistem Legowo 73

5.10. Hubungan Pengetahuan dengan Penerapan

Sistem Legowo 75

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 78

6.2. Saran 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Desa Sukahurip 38

Tabel 2. Kepemilikan Lahan Sawah 39

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 40 Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 41

Tabel 5. Jumlah Kelompok Tani Sukahurip 41

Tabel 6. Distribusi Petani Menurut Umur Petani 45 Tabel 7. Distribusi Petani Menurut Tingkat Pendidikan 46 Tabel 8. Distribusi Petani Menurut Pengalaman 47 Tabel 9. Distribusi Petani Menurut Luas Lahan 48 Tabel 10. Distribusi Status Kapemilikan Lahan Petani 49 Tabel 11.Distribusi Pengetahuan Petani Terhadap Sistem

Jajar Legowo 51

Tabel 12.Distribusi Petani Menurut Persepsi Tentang Demfarm 52 Tabel 13.Distribusi Petani Menurut Penerapan Sistem

Tanam Jajar Legowo 54

Tabel 14. Distribusi Responden Menurut Umur dan Pengetahuan 56 Tabel 15. Distribusi Responden Menurut Pendidikan

dan Pengetahuan 58

Tabel 16. Distribusi Responden Menurut Pengalaman

dan Pengetahuan 60

Tabel 17. Distribusi Responden Menurut Luas Lahan

dan Pengetahuan 61

Tabel 18. Distribusi Responden Menurut Status Lahan

dan Pengetahuan 63

Tabel 19. Distribusi Responden Menurut Umur dan Penerapan 65 Tabel 20. Distribusi Responden Menurut Pendidikan

dan Penerapan 66

Tabel 21. Distribusi Responden Menurut Pengalaman

dan Penerapan 68

Tabel 22. Distribusi Responden Menurut Luas Lahan

dan Penerapan 69

Tabel 23. Distribusi Responden Menurut Status Lahan

dan Penerapan 71

Tabel 24. Distribusi Responden Menurut Persepsi Petani

dan Pengetahuan Sistem Legowo 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem Tanam Jajar Legowo 27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 82

Lampiran 2. Tabulasi Data Pengetahuan Petani Tentang

Jajar Legowo 88

Lampiran 3. Hasil Uji Tingkat Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil Penelitian Terhadap Pengetahuan Petani 89 Lampiran 4. Tabulasi Data Persepsi Tentang Penerapan Demfarm 90 Lampiran 5. Hasil Uji Tingkat Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil Penelitian Terhadap Persepsi Tentang Demfarm 91 Lampiran 6. Tabulasi Data Tentang Penerapan Sistem

Tanam Jajar Legowo 92

Lampiran 7. Hasil Uji Tingkat Validitas dan Reliabilitas

Data Hasil Penelitian Terhadap Penerapan Petani 93 Lampiran 8. Hasil Tabulasi Silang Antara Karakteristik

Dengan Pengetahuan Petani Tentang Sistem

Tanam Jajar Legowo 94

Lampiran 9. Hasil Tabulasi Silang Antara Karakteristik Dengan Penerapan Petani Tentang Sistem

Tanam Jajar Legowo 98

Lampiran 10. Hasil Tabulasi Silang Persepsi dengan Pengetahuan

Petani Tentang Sistem Tanam Jajar Legowo 102 Lampiran 11. Hasil Tabulasi Silang Persepsi dengan Penerapan

Petani Tentang Sistem Tanam Jajar Legowo 103 Lampiran 12. Hasil Tabulasi Silang Pengetahuan dengan Penerapan

Petani Tentang Sistem Tanam Jajar Legowo 104

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat indonesia guna mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam struktur pangan nasional, beras merupakan salah satu komoditas yang paling strategis dan dominan dari kelompok padi-padian (Petunjuk Teknis Pemerdayaan Petani Demfarm, 2012:1)

Strategi untuk mencapai surplus. Dinas Pertanian melakukan upaya-upaya : (1). Peningkatan produktivitas; (2). Perluasan areal dan optimasi lahan; (3). Penurunan konsumsi beras; dan (4). Penyempurnaan manajemen Gerakan Massal P2BN. (5). Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm dengan Pola SL-Agribisnis Padi.

Pemberdayaan petani dapat ditumbuhkan diantaranya melalui kegiatan pembelajaran (pelatihan dan penyuluhan) untuk meningkatkan kemampuan petani agar dapat memberikan keputusan dan memberikan respon yang tepat khususnya dalam menerapkan teknologi inovasi. Pemberdayaan angat penting, karena petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, (petunjuk tenis Demfarm agribisnis APBN TA, 2012).

Kegiatan pemberdayaan petani melalui Metode Demontrasi (percontohan) yang dilaksanakan oleh kelompok tani padi. Pemberdayaan petani melalui

Demfarm padi merupakan upaya fasilitas pembelajaran bagi kelompok tani

melalui penerapan teknologi padi yang sudah teruji agar mereka mampu menggunakan potensi yang dimilikinya dalam meningkatan produksi dan produktivitas petani.

Diharapkan dari kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, juga mampu mendorong terjadinya gerakaan nasional para petani di pedesaan dalam mengelola usahatani padi. Dengan demikian akan terjadi peningkatan produktivitas dan produksi padi.

Penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan dimana target/sasarannya yaitu para petani/peternak harus mengalami perubahan perilaku, dari mulai aspek yang bersifat kognitif, afektif dan akhirnya psikomotorik. Tentang hal ini, diakui bahwa, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan akan memakan waktu lebih lama, tetapi perubahan perilaku yang terjadi akan berlangsung lebih kekal. Sebaliknya, meskipun perubahan perilaku melalui pemaksaan dapat lebih cepat dan mudah dilakukan, tetapi perubahan perilaku tersebut akan segera hilang, manakala faktor pemaksanya sudah dihentikan. Oleh karena itu penyuluhan merupakan investasi untuk masa depan. Hasil dari penyuluhan tidak dapat diketahui dalam waktu yang singkat terlebih lagi jika tujuan utama suatu program penyuluhan adalah terjadinya adopsi suatu inovasi

yang ditawarkan atau terjadinya perubahan perilaku sasaran, tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Kegiatan penyuluhan banyak melibatkan pertimbangan nilai. Tidak jarang penyuluh dihadapkan pada keharusan memberi informasi tidak saja demi kepentingan petani sendiri tetapi juga untuk kepentingan masyarakatnya secara keseluruhan. Dengan demikian, dari penyuluhan tersebut diharapkan dapat mendorong petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai “EFEKTIVITAS PENYULUHAN METODE DEMFARM TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasiakan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana karateristik petani di Desa Sukahurip.

2. Bagaimana pengetahuan, persepsi dan penerapan petani terhadap sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip.

3. Bagaimana hubungan persepsi petani dengan pengetahuan dan hubungan persepsi petani denagan penerapan sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip.

4. Bagaimana hubungan pengetahuan petani yang mempelajari metode

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana karateristik petani di Desa Sukahurip.

2. Mengetahui bagaimana pengetahuan, persepsi dan Penerapan petani terhadap sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip.

3. Mengetahui bagaimana hubungan persepsi petani dengan pengetahuan dan hubungan persepsi petani dengan penerapan sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip.

4. Mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan petani yang mempelajari metode Demfarm dengan penerapan teknologi sistem tanam jajar legowo di Desa Sukahurip.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, oleh karna itu peneliti akan meneliti metode tentang Demfarm yang menggunakan sistem tanam jajar legowo dengan jarak tanam 2:1 yang telah disampaikan oleh program Demfarm tahun 2012 di Desa Sukahurip.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Pemerintah dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta wawasan lebih mendalam tentang pelaksanaan penyuluhan pertanian metode Demfarm padi.

2. Penyusun

Penelitian ini merupakan suatu proses pembelajaran dalam penerapan antara teori dan praktek yang dilakukan dalam suatu karya ilmiah.

3. Pembaca

Dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi yang bergunan bagi penelitian lainya yang tertarik mengenai pengaruh penyuluhan pertanian metode Demfarm padi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Wijaya (1983) mengemukakan organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran. jadi berdasarkan pendapat di atas efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas, yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, car mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Pengertian yang mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan srta meraih keberhasilan maksimal.

2.1.2. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Seperti ada beberapa rancangan tentang memandang konsep ini dalam kerangka kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hannya kepada satu kriteria evaluasi (contoh, produktivitas).

Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda-beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektivitas seringkali terpaksa dilakukan dengan

Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektivitas pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang sering dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektivitas seperti yang dikemukakan oleh M. Richard Steers yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran efektivitas adalah :

a. Adaptabilitas dan Fleksibilitas b. Produktifitas

c. Keberhasilan

d. Keterbukaan dalam berkomunikasi e. Keberhasilan pencapaian program f. Pengembangan program

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasran seringkali mengalami hambatan, karna sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan juga kerna kesulitan dalam mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran. hal ini terjadi karna sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan. Untuk itu ada baiknya bila meninjau pendapat G.W England, bahwa perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hannya dari dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau masyarakat, seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas.

Untuk sasaran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsure subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Richard M Steers yaitu bahwa lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap informasi lembaga dan menentukan tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai (M. Richard Steers, 1986).

2.2. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian adalah suatu upaya untuk terciptanya iklim yang kondusif guna membantu petani beserta keluarga agar dapat berkembang menjadi dinamis serta mampun untuk memperbaiki kehidupan dan penhidupannya dengan kekuatan sendiri dan pada akhirnya mampu menolong dirinya sendiri (Soeharto, N.P.2005).

Selanjutkan dikatakan oleh Salim, F. (2005), Bahwa penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal dibidang pertanian, agar mampu menolong dirinya sendiri baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan mereka dapat dicapai. Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang di harapkan (Setiana. L. 2005).

Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya A.W. van den Ban dkk. (1999 : 24) ditulis bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga biasa membuat keputusan yang benar, selanjutnya dalam draf repitalisasi penyuluhan disebut bahwa penyuluhan pertanian adalah kegiatan non formal bagi petani dan keluarganya sebagai wujud jaminan pemerinta atas hak petani untuk mendapatkan pendidikan.

Lebih lengkap lagi dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), bahwa penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses niformasi-informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian adalah kegiatan pendidikan non formal bagi pelaku utamandan pelaku usahasebagai jaminan atas hak mendapatkan pendidikan, yang diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada guna memperbaiki dan meningkatkan pendapatan kemampuan beserta keluarganya dan lebih luas lagi dapat meningkatkan kesejahteraanya.

Menurut Samsudin, (1987) Penyuluhan pertanian ialah suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat non formal untuk mengubah perilaku petani baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik, sehingga sasaran dapat memilih dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani dan keluarganya di pedesaan.

Menurut Sastraatmadja (1986:12) bahwa penyuluhan pertanian merupakan pendidikan nonformal yang ditujukan kepada petani beserta keluarganya yang hidup di pedesaan dengan membawa dua tujuan utama yang diharapkan yang pertama untuk jangkah pendek adalah menciptakan perubahan perilaku yang termasuk didalamnya sikap, tindakan dan pengetahuan, dan untuk jangka panajang adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan taraf hidup para petani.

Pendapat Wiriaatmadja (1990:7) bahwa peyuluhan adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk keluarga-keluarga tani di pedesaan, dimana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi mau, mengatahuai dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, menguntungkan dan memuasakan. Jadi penyuluhan itu adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan dan sarananya disesuaikan kepada keadaan, kebutuhan dan kepentingan, baik dari sasaran, waktu maupun tempat. Karna sifatnya yang demikian maka penyuluhan bisa juga di sebut pendidikan

2.3. Bentuk Metode Penyuluhan Pertanian

1. Berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan pertanian digolongkan menjadi:

a. Komunikasi Langsung (direct communication/face to face

communication), contoh: obrolan di sawah, obrolan di balai desa,

obrolan di rumah, telepon/HP.

b. Komunikasi Tidak Langsung (inderect communication), pesan disampaikan melalui perantara (medium atau media), contoh : publikasi dalam bentuk cetakan, poster dan pertunjukan film.

2. Berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai digolongkan menjadi : a. Pendekatan perorangan

Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara perorangan antara lain: kunjungan rumah/lokasi usaha, surat-menyurat, hubungan telepon.

b. Pendekatan kelompok

Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara berkelomok, antara lain: diskusi, pertemuan kelompok, temu lapang, kursus tani.

c. Pendekatan Massal

Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara massal, antara lain: pemasangan poster, pemasangan spanduk, penyebaran bahan bacaan

2.4. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera (Soekartawi:1988).

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu.

2.5. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Calhoun dan Acocella dalam Disertasi Kartono (2009), pembentukan persepsi sosial di mulai pada masa bayi, ketika pertama kali anak menyadari kehadiran manusia lain, pada masa kanak-kanak,hingga berlanjut pada masa remaja, ketika si remaja itu belajar bersimpati kepada orang lain untuk berpikir secara abstrak.

Devito dalam Disertasi Kartono (2009) menyatakan bahwa proses persepsi berlangsung dalam tiga tahap, yaitu stimulasi alat indra, penataan stimulasi, dan penafsiran pengevaluasian stimulasi. Pada tahap pertama alat-alat indra di stimulasi (rangsang), pada saat ini seseorang dapat mendengar musik, bisa melihat seseorang, mencium parfum orang yang berdekatan, mencicipi sepotong kue, merasakan telapak tangan yang berkeringat. Meskipun manusia memiliki kemampuan pengindraan untuk merasakan stimulus namun stimulus tersebut tidak selalu di gunakan pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra di atur menurut berbagai prinsip.

Prinsip yang di gunakan adalah prinsip proksimitas atau kemiripan maksusdnya seseorang seseorang mempersepsikan pesan yang datang segera setelah pesan yang lain sebai satu unit dan menganggap keduanya tentunya saling berkaitan. Prinsip yang lain adalah kelengkapan (closure), maksudnya seseorang memandang atau mempersepsikan suatu gambar atau pesan yang dalam kenyataanya tidak lengkap sebagai suatu gambar atau pesan yang lengkap. Tahap ketiga dalam tahap perseptual adalah penafsiran evaluasi.

Kedua istilah ini sengaja di gabungkanuntuk menegaskan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan.tahap ketiga ini merupakan proses subyektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Dalam penafsiran-evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga di pengaruhi pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyaakinan tentang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan sebaianya yang ada pada diri seseorang.

2.6. Demonstrasi Farming (Demfarm)

Demfarm adalah salah satu metode penyuluhan di lapangan untuk

memperlihatkan secara nyata “cara” dan atau “hasil” penerapan suatu inovasi teknologi yang telah teruji dan menguntungkan bagi petani yang dilaksanakan oleh poktan, dengan luasan 1/5 ha.

Demfarm sebagai sarana pembelajaran petani dimaksudkan: (1)

Mempecepat proses diseminasi teknologi padi kepada petani. (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam menerapkan teknologi. (3) Menerapkan berbagai metode penyuluhan. (4) Menumbuh kembangkan kelembagan petani. (5) Menumbuh kembangkan penyuluh swadaya.

2.6.1. Komponen Pemerdayaan Peteni Melalui Demfarm

1. Petani peserta pemerdayaan demfarm berdasar dari satu poktan yang sama dengan jumlah 15-25 orang atau disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok yang ada di lapangan.

2. Penyuluh pendamping berperan sebagai fasilitator dalam proses pemerdayaan petani.

3. Teknologi yang digunakan telah teruji (secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial budaya dapat diteriama masyarakat), meliputi benih, pupuk berimbang, pola tanam, pengendalian OPT, pascapanen, pengolah hasil dan pemasaran.

4. Pelaksanaan demfarm menggunakan motto belajar malalui bekerja dan bekerja dengan melihat (Learning by doing and learning seeling), delakukan dengan menerapkan beberapa metode penyuluhan (sekolah lapang, Farmers Field Days, dan lainya).

5. Bahan pembelajaran demfarm berupa: Benih Padi, Pupuk (Urea, NPK, Organik) dan pestisida.

2.6.2. Ketentuan Pelaksanaan Pemerdayaan Petani Melalui Demfarm

1. Untuk mendukung pelaksanaan pemerdayaan petani melalui Demfarm padi ditetapkan terlebuh dahulu BP3K yang akan difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan: penyuluhan dan meyeberkan media informasi penyuluhan, percontohan/demplot, latihan dan kunjungan (LAKU), supervisi/pemantauan dan forum penyuluhan (lihat pedoman pelaksanaan fasilitas balai penyuluhan kecamatan).

2. Masing-masing BP3K akan mengelolah 3-5 unit pemerdayaan petani melalui Demfarm padi.

3. Satu unit pemerdayaan petani melalui denparm dengan kiisaran 1-5 ha, yang dapat memberikan dampak pembelajaran bagi petani anggota poktan setara dengan luas lahan minimal 25 ha.

4. Satu unit pembelajaran petani dipasilitasi oleh seorang penyuluh pendamping. Hasil proses pembelajaran melalui Demfarm,

desa/kelurahan setara dengan luas lahan minimal 200 hektar permusim tanam.

5. Lokasi pemerdayaan petani melalui Demfarm padi dilakukan pada lahan petani (di luar lokasi SL-PTT, GP3K, dan SRI pada tahun berjalan), yang meliputi lahan pasang surut, lahan lebak, lahan gambut, lahan tadah hujan, lahan kering dan lahan irigasi teknis. Lokasi pemberdayaan petani melalui demfarm padi diusahakan dalam satu hamparan.

6. Proses pembelajaran dapat dilakukan di lahan Demfarm, di saung pertemuan petani atau tempat-tempat lain yang berdekatan dengan lahan petani sebagai tempat pembelajaran.

7. Paket teknologi padi pada lokasi Demfarm sesuai dengan yang direkomendasikan olah Badan Litbang Petani/BPTP yang spesifik lokasi, sekaligus sebagai tempat petani/anggota poktan/gapoktan melaksanakan seluruh tahapan Demfarm padi yang dimaksud.

8. Setiap unit Demfarm dengan luasan 1,5 ha, memerlukan bahan pembelajaran antara lain:

a. Benih padi untuk 1 ha, rata-rata membutukan 20 kg b. Pupuk

1. Urea untuk 1 ha, rata-rata membutuhkan 100 kg, NPK untuk 1 ha, rata-rata mambutuhkan 300 kg/hektar.

2. Organiak untuk 1 ha, rata-rat membutuhkan 2000 kg c. Pestisida untuk 1 ha, rata-rata membutuhkan 1 – 1,5 liter.

9. Penyediaan bahan pembelajaran Demfarm diharapkan juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah dan swadaya masyarakat atau sumber lain yang tidak meningkat.

2.7. Karakteristik Petani

Menurut Djoko (1996 : 12) bahwa pengalaman hidup penerima secara mendasar berbeda dengan pengirim pesan, maka komunikasi menjadi semakin sulit. Secara umum kemampuan untuk menyerap informasi tergantung pada pengalaman masa lalu dan biasanya terbentuk dalam waktu yang lama.

Ada beberapa yang mempengaruhi karakteristik petani:

a. Umur, petani berusia tua biasanya cenderung sangat konservatif dalam menyikapi perubahan atau inovasi teknologi. Berbeda halnya dengan petani yang berusia muda ingin tahu apa yang belum mereka katahui. b. Pendidikan, Singarimbun, (1989) mengemukakan banyaknya atau

lamanya sekolah/pendidikan yang diterima seseorang akan berpengaruh terhadap kecakapannya dalam pekerjaan tertentu. Sudah tentu kecakapan tersebut akan mengakibatkan kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga. Artinya bahwa kecakapan seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Faktor terakhir inilah kemudian akan mempengaruhi secara langsung kemampuannya dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar.

c. Lamanya berusahatani, pengalaman seseorang dalam berusahatani berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar. Dalam mengadakan suatu penelitian lamanya berusahatani diukur mulai sejak kapan petani itu aktif secara mandiri mengusahakan usahataninya tersebut sampai diadakan penelitian.

d. Jumlah tanggungan, akan semakin banyak (anggota keluarga) akan semakin berat beban hidup yang harus dipenuhi jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi keputusan petani dalam berusahatani. Keluarga yang memiliki sebidang tanah tetap saja jumlahnya semakin sempit dengan bertambahnya anggota keluarga sementara kebutuhan akan produksi terutama pangan akan semakin bertambah.

e. Luas Lahan, akan mempengaruhi skala usaha. Dan skala usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi efesien atau tidaknya suatu usaha pertanian. Seringkali dijumpai, makin luas lahan yang dipakai sebagai usaha pertanian maka lahan tersebut semakin tidak efesien. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa luasnya lahan mengakibatkan upaya melakukan tidakan yang berpengarah pada segi efesien akan berkurang. 2.8. Adopsi

Komponen teknologi yang diterapkan dalam Demfarm dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan. Komponen teknologi dasar sangat dianjurkan untuk diterapkan,

dan kondisi petani setempat. Komponen teknologi dasar meliputi: (1) Varietas unngul baru (VUB) hibrida atau nonhbrida, (2) Benih bermutu dan berlabel, (3) Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah dalam bentuk kompos, (4) Pengaturan populasi tanaman secara optimum, (5) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, dan (6) Pengendalian OPT dengan pendekatan PHT (Pengendalian Hama Terpadu). Komponen teknologi pilihan meliputi: (1) Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam, (2) Penggunaan bibit muda kurang dari 21 hari, (3) Tanam bibit 1-3 batang per rumpun, (4) Pengairan secara efektif dan efisien, (5) Penyiangan dengan landak/gasrok, dan (6) Panen tepat waktu.

Adopsi, dalam proses penyuluhan (pertanian), pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang berupa: pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun ketrampilan (psycho-motoric) pada diri seseorang setelah menerima "inovasi" yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sasarannya.

Penerimaan di sini mengandung arti tidak sekadar "tahu", tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerap-kannya dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan usahataninya. Penerimaan inovasi tersebut, biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh orang lain, sebagai cerminan dari adanya perubahan: sikap, pengetahuan, dan atau ketrampilannya.

Pengertian adopsi sering rancu dengan "adaptasi" yang berarti penyesuaian. Di dalam proses adopsi, dapat juga berlangsung proses penyesuaian, tetapi adaptasi itu sendiri lebih merupakan proses yang berlangsung secara alami untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Sedang adopsi, benar-benar merupakan proses penerimaan sesuatu yang "baru" (inovasi), yaitu menerima sesuatu yang "baru" yang ditawarkan dan diupayakan oleh pihak lain (penyuluh).

2.9. Proses Adopsi

Hasil penelitian menunjukkan adanya waktu penundaan yang lama antara saat peratama kali petani mendengarsuatu inovasi dengan periode melakukan adopsi. Bagi sebagian besar petani amerika (bagian barat-tengah) di perlukan waktu empat tahun untuk dapat melaksanakan suatu rekomendasi. Penelitian sangat gigih untuk mengetahui yang terjadi pada jangka waktu tersebut. Sesuai dengan model pengambilan keputusan normatif. Tahap-tahap berikut ini sering digunakan untuk menganalisis proses defusi.

1. Kesadaran: pertama kali mendengar tentang inovasi. 2. Minat: mencariinformasi lebih lanjut.

3. Evaluasi: menimbang manfaat dan kekurangan penggunaan inovasi. 4. Mencoba: menguji sendiri inovasi pada skala kecil.

5. Adopsi: menerapkan inovasi pada skala setelah membandingkannya dengan metode lama.

Pada kenyataannya adopsi tidak selalu mengikuti ukuran ini. Sebagai contoh, tidaklah menguji gedung pertanian baru pada skala kecil. Minat mungkin mendahului kesadaransaat petani mencari metode pengendalian bagi penyakit tanaman yang baru dan belum dikenalnya. Beberapa penulis menempatkan tahap kesadaran lain sebelum tahap pertama, yakni penyebaran informasi baru melalui berlangganan majalah pertanian yang bertujuan untuk menyadarkan petani akan adanya inovasi.

Tidak terdapat cukup fakta untuk membuktikan adanya tahap-tahap ini. Dalam kenyataannya, keputusan sering dibuat kurang rasional dan sistematis. Dalam edisi terakhir dari buku yang berjudul Diffusion and Innovations, Rogers (13) mengusulkan serangkain tahapan sebagai berikut:

1. Pengetahuan.

2. Pengimbauan (pembentukan dan pengubahan sikap). 3. Implementasi (adopsi atau penolakan).

4. Konfirmasi.

Regers menunjukkan bukti adanya tahap-tahap pengetahuan dan keputusan tetapi tahap lainya kurang jelas. Pengimbauan dan penerapan dapat terjadi pada saat-saat yang berlainan dalam proses adopsi. Pengimbauan terjadi setelah keputusan mengadopsi, yang kadang-kadang dilakukan tampah pertimbangan yang teliti terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya.

Perubahan model adopsi ada hubungannya denga pembahasan terdahulu mengenai pengambilan keputusan dan proses belajar. Model pengambilan keputusan normatif tidak lagi memberikan keterangan yang memadai tentang pembuatan keputusan. Demikian juga terhadap gagasan tahap-tahap dalam proses adopsi.

2.10. Pengertian Sistem Jajar Legowo

Sistem tanam legowo adalah pola bertanam yang berselang-seling antara dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong. Istilah Legowo di ambil dari bahasa jawa, yaitu berasal dari kata ”lego” berarti luas dan ”dowo” berarti memanjang.

Legowo di artikan sebagai cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan dan diselingi satu barisan kosong. Baris tanaman (dua atau lebih) dan baris kosongnya (setengah lebar di kanan dan di kirinya) disebut satu unit legowo. Bila terdapat dua baris tanam per unit legowo maka disebut legowo 2:1, sementara jika empat baris tanam per unit legowo disebut legowo 4:1, dan seterusnya.

Pada awalnya tanam jajar legowo umum diterapkan untuk daerah yang banyak serangan hama dan penyakit, atau kemungkinan terjadinya keracunan besi. Jarak tanam dua baris terpinggir pada tiap unit legowo lebih rapat daripada baris yang di tengah (setengah jarak tanam baris yang di tengah), dengan maksud untuk mengkompensasi populasi tanaman pada baris yang dikosongkan.

Pada baris kosong, di antara unit legowo, dapat dibuat parit dangkal. Parit dapat berfungsi untuk mengumpulkan keong mas, menekan tingkat keracunan besi pada tanaman padi atau untuk pemeliharaan ikan kecil (muda).

2.10.1. Sistem Tanam Jajar Legowo

Prinsip dari sistem tanam jajar legowo adalah meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki barisan tanaman yang diselingi oleh barisan kosong dimana jarak tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanam antar barisan. Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu rekomendasi yang terdapat dalam paket anjuran Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).

Sistem tanam jajar legowo juga merupakan suatu upaya memanipulasi lokasi pertanaman sehingga pertanaman akan memiliki jumlah tanaman pingir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Seperti diketahui bahwa tanaman padi yang berada dipinggir memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman padi yang berada di barisan tengah sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada dipinggir akan memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak (efek tanaman pinggir). Adapun manfaat dan tujuan dari penerapan sistem tanam jajar legowo adalah sebagai berikut :

2. Dengan adanya baris kosong akan mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman yaitu dilakukan melalui barisan kosong/lorong.

3. Mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit terutama hama tikus. Pada lahan yang relatif terbuka hama tikus kurang suka tinggal di dalamnya dan dengan lahan yang relatif terbuka kelembaban juga akan menjadi lebih rendah sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan. 4. Menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam

barisan.

5. Dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo akan menambah kemungkinan barisan tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggir dengan memanfaatkan sinar matahari secara optimal bagi tanaman yang berada pada barisan pinggir. Semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai tanaman maka proses metabolisme terutama fotosintesis tanaman yang terjadi di daun akan semakin tinggi sehingga akan didapatkan kualitas tanaman yang baik ditinjau dari segi pertumbuhan dan hasil.

2.10.2. Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo

Bersumber dari Balai Penyuluhan Pertanian bahwa modifikasi jarak tanam pada sistem tanam jajar legowo bisa dilakukan dengan melihat berbagai pertimbangan. Secara umum jarak tanam yang dipakai adalah 20 X 20 cm dan

varietas padi yang akan ditanam atau tingkat kesuburan tanahnya. Jarak tanam untuk padi yang sejenis dengan varietas IR-64 seperti varietas sukahurip cukup dengan jarak tanam 20 X 20 cm sedangkan untuk varietas padi yang memiliki penampilan lebat dan tinggi perlu diberi jarak tanam yang lebih lebar misalnya 22,5 sampai 25 cm.

Demikian juga pada tanah yang kurang subur cukup digunakan jarak tanam 20 X 20 cm sedangkan pada tanah yang lebih subur perlu diberi jarak yang lebih lebar misal 22,5 cm atau pada tanah yang sangat subur jarak tanamnya bisa 25 X 25 cm. Pemilihan ukuran jarak tanam ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang optimal.

Ada beberapa tipe sistem tanam jajar legowo:

1. Jajar legowo 2:1. Setiap dua baris diselingi satu barisan kosong dengan lebar dua kali jarak dalam barisan. Namun jarak tanam dalam barisan yang memanjang dipersempit menjadi setengah jarak tanam dalam barisan. 2. Jajar legowo 3:1. Setiap tiga baris tanaman padi diselingi satu barisan

kosong dengan lebar dua kali jarak dalam barisan. Jarak tanam tanaman padi yang dipinggir dirapatkan dua kali dengan jarak tanam yang ditengah. 3. Jajar legowo 4:1. Setiap tiga baris tanaman padi diselingi satu barisan kosong dengan lebar dua kali jarak dalam barisan. Demikian seterusnya. Jarak tanam yang dipinggir setengah dari jarak tanam yang ditengah.

Gambar 1. Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1

Sistem tanam jajar legowo (2 : 1)

Untuk menghitung peningkatan populasi dengan sitem tanam jajar legowo bisa menggunakan rumus : 100% X 1 : ( 1 + jumlah legowo).

1. Untuk legowo 2:1 peningkatan populasinya adalah : 100% X 1 : (1 + 2) = 30%

2. Untuk legowo 3:1 peningkatan populasinya adalah : 100% X 1 : (1 + 3) = 25%

3. Untuk legowo 4:1 peningkatan popuasinya adalah : 100% X 1 : (1 + 4) = 20%

4. Untuk legowo 5:1 peningkatan popuasinya adalah : 100% X 1 : (1 + 5) = 16,6%

2.11. Keuntungan Jajar Legowo

Menurut Sembiring (2001) dalam balai besar padi (2012), sistem tanam legowo merupakan salah satu komponen PTT pada padi sawah yang apabila dibandingkan dengan sistem tanam lainnya memiliki keuntungan sebagai berikut :

1. Terdapat ruang terbuka yang lebih lebar diantara dua kelompok barisan tanaman yang akan memperbanyak cahaya matahari masuk ke setiap rumpun tanaman padi, sehingga meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman.

pengendalian hama, dan penyakit (penyemprotan). Disamping itu juga lebih mudah dalam mengendalikan hama tikus.

3. Meningkatkan jumlah tanaman pada kedua bagian pinggir untuk setiap set legowo, sehingga berpeluang untuk meningkatkan produktivitas tanaman akibat peningkatan populasi.

4. Sistem tanaman berbaris ini juga berpeluang bagi pengembangan sistem produksi padi-ikan (mina padi) atau parlebek (kombinasi padi, ikan, dan bebek).

5. Meningkatkan produktivitas padi hingga mencapai 10-15%.

6. Menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian dalam baris tanaman 2.12. Penelitian Terdahulu

Pada penelitaian ini, awalnya peneliti memperoleh rujukan dari dari penelitian yang dilakaukan oleh Dwi Arianda (2011) dalam penelitaannya yang berjudul “Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Budidaya Padi Sistem Legowo di Kabupaten Tangerang” menganalisis karateristik individu petani dengan tingkat adopsi inovasi. Dalam hal ini karateristik individu petani terdiri dari keikutsestaan petani, kebiasaan mencari informasi, tingkat pendidikan petani, umur petani dan pengalaman petani.

Sedangkan tingkat adopsi inovasi terdiri dari penenaman, penyiraman, pemupukan, pemberian pestisida dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Chi Square dengan hasil penelitian adalah karateristik petani

Sehingga terdapat hubungan antara keikutsertaan petani, kebiasaan mencari informasi, umur petani, tingkat pendapatan petani dan pengalaman petani dengan adopsi inovasi.

Nurhayati (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi di Dalam Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi (Kasus di Kelurahan Cikarawang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor)

Efektifitas komunikasi pada program SL-PTT padi dapat meningkatkan pemahaman dan mengarahkan perubahan sikap petani untuk mengadopsi teknologi. Partisipasi petani dalam program SL-PTT padi berkorelasi nyata dengan efektifitas komunikasi dalam aspek peningkatan pengetahuan (cognitive) dan sikap (affective).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi petani, meliputi : karakteristik pemandu lapang, karakteristik inovasi teknologi dan karakteristik petani. Sedangkan, faktor saluran komunikasi tidak menunjukkan korelasi nyata. Semua unsur karakteristik pemandu lapang (penguasaan materi, pengalaman, kemampuan berkomunikasi) berkorelasi nyata dengan partisipasi komunikasi. Faktor inovasi teknologi, hanya unsur dapat dicoba dan dapat diamati yang terbukti berkorelasi. Untuk faktor karakteristik petani hanya unsur umur dan pengalaman bertani yang berkorelasi nyata.

2.12. Kerangka Pemikiran Konseptual

Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan (BP3K) merupakan suatu kelembagaan pemerintah di bawah departemen pertanian yang memfokuskan aktifitasnya pada terlaksananya program kementrian yang terkait. Penelitian memfokuskan pada pembahasan mengenai efektivitas penyuluhan pertanian metode Demfarm terhadap penerapan teknologi sistem tanam jajar legowo diDesa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Fokus kegiatan penelitian ini yaitu bagaimana tingkat pengetahuan petani mengenai sistem tanam jajar legowo, seberapa tinggi tingkat penerapan petani mengenai sistem tanam jajar legowo. Adapun penenlitian tentang karateristik petani, peneliti memberikan batasan dalam hal (usia petani, pendidikan petani, pengalaman petani, luas lahan dan kepemilikan lahan).

Kemudian dilakukan analisisi mengenai hubungan antara pengetahuan petani dan persepsi petani serta penerapan petani. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan melakukan penyebaran kuesioner kepada kelompok tani yang ada dibawah bimbingan BP3K Kabupaten Bekasi.

Kerangka Pemikiran Konseptual

Keterangan :

= Analisis Chi Square = Analisis Deskriptif Gambar 2. Bagan Alur Kerangka Pemikiran Sistem Tanam Jajar Legowo

1. Pengolahan tanah 2. Sistem tanam

3. Jumlah benih/ lubang 4. Jumlah benih/ ha 5. Umur bibit 6. Dosisi pupuk 7. Pengelolaan air 8. Bahan organik

9. Panen dan pasca panen

Pengetahuan Persepsi Penerapan Karakteristik Petani 1. Umur 2. Pendidikan 3. Pengalaman 4. Luas lahan 5. Status lahan

Tinggi Sedang Rendah

Efektivitas Program Penyuluhan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) di balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kabupaten Bekasi Jl. Komplek Kecamatan Desa Sukamulya Kecamatan Suktani Kabupaten Bekasi. Alasan memilih lokasi adalah petani Sukatani memiliki fasilitas informasi mengenai dunia pertanian karna berdekatan dengan BP3K Kecamatan Sukatani, dan ketersediaan data yang dibutukan. Peneliti juga melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) di daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, mulai bulan Februari 2013.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diambil dari hasil wawancara dari responden yang menggunakan daftar pertanyaan berupa kuesioner. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sedangkan data sekunder di dapat dari tulisan-tulisan dan literatur yang terkait dengan penelitian ini, berasal dari internet, majalah dan surat kabar.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dan keterangan melalui beberapa cara yaitu: 1. Kuesioner adalah penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah

disusun dan ditulis secara teratur untuk memberikan lembaran kertas kepada petani-petani yang tergabung dalam kelompk tani yang menjadi responden. 2. Wawancara adalah proses tanaya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara nyata antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan.

3. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian, dan dapat dimanfaatkan untuk menguji masalah penelitian.

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan menggunakan Sensus Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sensus, karna jumlah penelitian populasinya kecil sangat spesifik.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel seluruh anggota kelompok tani yang mendapat penyuluhan tentang metode demfarm dan juga termasuk dalam binaan BP3K Sukatani sebagai responden. Responden berjumlah 30 orang yang merupakan anggota kelompok tani Desa Sukahurip.

3.5. Analisis Data

3.5.1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian metode Demfarm, bagaimana cara penerapan demfarm yang akan dilaksanakan di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani.

3.5.2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif mencakup pembahasan efektivitas penyuluhan metode

Demfarm terhadap penerapan tektologi sistem tanam jajar legowo.

Data yang didapat dari kuesioner dan wawancara adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif tentang karateristik responden dan di analisis menggunakan analisis deskriptif. Analisisi deskriptif di gunakan untuk mengetahui gambaran umum kereteristik responden yang terdiri dari, umur, pendidikan, pengalaman, luas lahan dan status lahan.

Data kuantitatif tentanang tingkat pengetahuan dan penerapan sistem tanam jajar lwgowo dan dianalisisi menggunakan analisis chi square, untuk mengetahui efektifitas metode penyuluhan Demfarm terhadap pengetahuan, persepsi dan penerapan sistem tanam jajar legowo.

3.6. Uji Chi Square

Prosedur uji Chi Square mentabulasikan suatu variabel menjadi kategori dan menghitung statistik chi squarenya. Uji kecocokan modelnya membandingkan

3.6.1. Kriteria Data Untuk Uji Chi Square

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam prosedur uji chi aquare, yaitu:

a. Data

Data yang digunakan pada pengjian ini adalah data dari variabel numerik bertingkat maupun yang tidak bertingkat (skala pengukuran ordinal atau nominal). Jiak data berupa atring, anda dapat mengkonversinya menjadi numerik. Untuk mengkonversi variabel string menjadi variabel numerik, gunakan Automatic Recode yang tersedia pada menu Transform.

b. Asumsi

Uji non-parametrik tidak harus memenihi asumsi distribusi tertentu. Data diasumsikan sebagai sampel acak.

3.6.2. Uji Kuadrat Chi dalam Mencari Kecocokan

Uji kuadrat Chi untuk mencari kecocokan (goodness of fit) digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati menyimpang secara

significance dari suatu distribusi frekuensi hipotesis atau yang diharapkan.

Kretaria untuk uji kuadrat Chi square adalah statistik Chi square (kuadrat Chi), yaitu:

Rumus :

Jiaka degree of freedom adalah 1, maka statistik kuadrat Chi adalah. Rumus :

² = ( − / )²

Dimana: X² : Chi Square

k : banyaknya kategori

oi : frekuensi yang diamati, kategori ke-i

ei : frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i

3.7. Uji Validitas dan Realibitas

Untuk mendapatkan skala pengukuran atau instrumen penelitian yang baik, skala pengukuran harus memiliki validitas dan realibitas instrumen yang telah diuji sebelumnya. Menurut sugiyono (2009:126) bila korelasi faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat, dan bila harga dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Rumus yang digunakan untuk uji validitas kuesioner adalah Korelasi Product Moment yang berguna untuk menentukan seberapa kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Rumus:

= ∑ − ∑ ∑

{ ∑ − (∑ ) }{( ∑ − (∑ )²}

Keterangan :

N = Jumlah responden Y = Skor total pertanyaan

3.8. Definisi Operasional

Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini dijelskan sebagai berikut :

1. Efektivitas adalahtercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Penerapan adalah petani bisa nenerapkan sistem tanam tentang Demfarm dan mencakup tentang cara penerapan, pengendalian hama/penyakit, pengamatan dan panen.

3. Umur petani adalah usia petani yang dihitung dalam satuan tahun.

4. Pendidikan petani adalah pendidikan formal yang diikuti oleh petani berdasarkan satuan tahun.

5. Pengalaman petani adalah lamanya petani melakukan kegiatan bertani dalam satuan tahun.

6. Luas lahan akan berpengaruh pada pemikiran bahwa luasnya lahan mengakibatkan upaya melakukan tidakan yang berpengarah pada segi efesien akan berkurang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1. Letak dan Luas Geografis

Desa Sukahurip merupakan saerah yang terletak di bagian dari wilayah sebelah barat Kecamatan Sukatani. Secara administratif lahan di Desa Sukahurip mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukabakti Kecamatan Tambelang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar Sari Kecamatan Sukatani. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamana Kecamatan Sukatani. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rahayu Kecamatan Tambelang. 4.2. Tata Guna Lahan

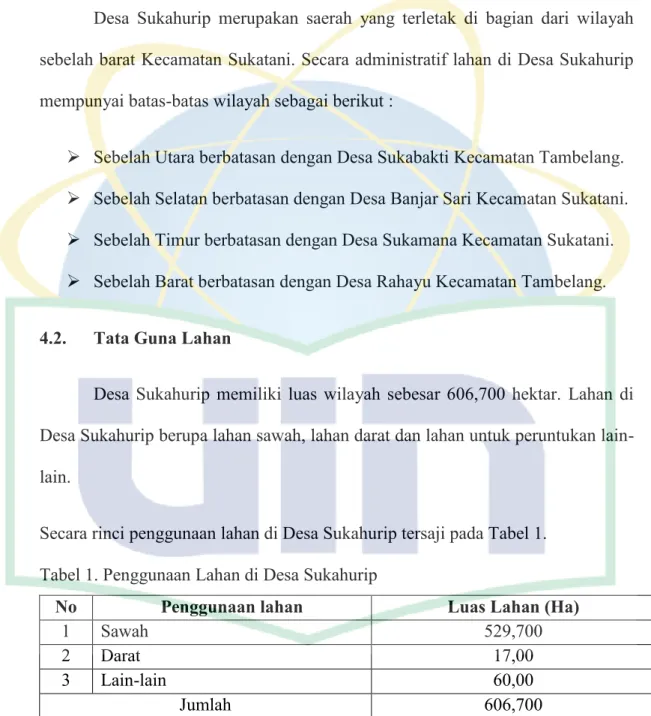

Desa Sukahurip memiliki luas wilayah sebesar 606,700 hektar. Lahan di Desa Sukahurip berupa lahan sawah, lahan darat dan lahan untuk peruntukan lain-lain.

Secara rinci penggunaan lahan di Desa Sukahurip tersaji pada Tabel 1. Tabel 1. Penggunaan Lahan di Desa Sukahurip

No Penggunaan lahan Luas Lahan (Ha)

1 Sawah 529,700

2 Darat 17,00

3 Lain-lain 60,00

Jumlah 606,700

Sedangkan secara topografis, wilayah Desa Sukahurip terdiri dari jenis tanah kelabu, dengan ketinggian rata-rata 5-6 meter diatas permukaan laut, suhu rata-rata tahunan 18-350 C. Dari tabel dapat diketahui penggunaan lahan lebih

banyak digunakan untuk lahan persawahan sebesar 529,700 hektar. 4.3. Kepemilikan Lahan Sawah

Kepemilikan lahan sawah di Desa Sukahurip dapat disimpulkan bahwa lebih dari ¾ bagian (63.6%) dari keseluruhan lahan sawah di Desa Sukahurip dimiliki oleh penduduk desa dan dan kota lainya. Sedangkan yang dimiliki oleh penduduk Desa Sukahurip kurang dari ¼ bagian (36,4%). Hal ini membuat mayoritas petani di Desa Sukahurip merupakan petani penyewa atau petani penggarap. Status sebagai petani penyewa atau penggarap membuat petani padi di Desa Sukahurip memiliki biaya tambahan berupa sewa lahan atau bagi hasil.

Hal di atas tentu mempengaruhi pendapatan petani. Penyewa yang harus menanggung biaya sewa panen yang tidak bagus ataupun gagal panen. Sedangkan untuk petani pengarap biaya sewa lebih fleksibel mengikuti jumlah panen yang didapat. Secara rinci kepemilikan lahan sawah di Desa Sukahurip disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Kepemilikan Lahan Sawah

No Kepemilikan Lahan Sawah Luas Lahan (Ha) Persentase (%)

1 Milik Penduduk Sukahurip 192.75 36,4

2 Bukan Milik Penduduk Sukahurip 336.95 63,6

Jumlah 529.700 100%

4.4. Kondisi Sumberdaya Manusia

4.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

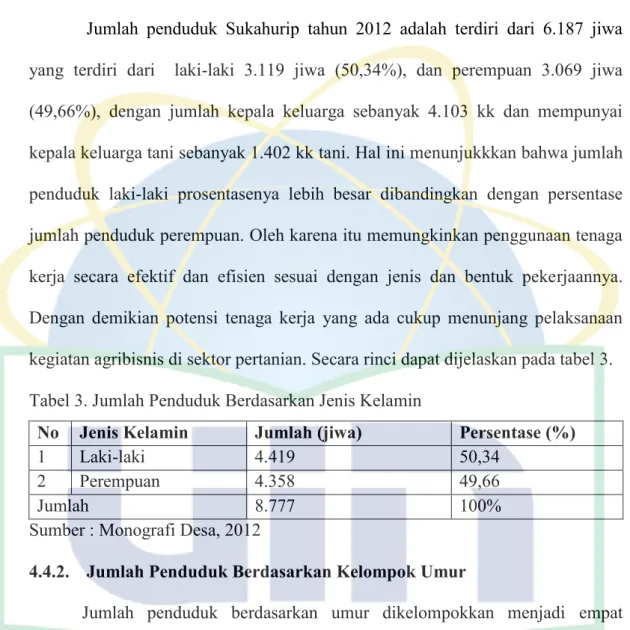

Jumlah penduduk Sukahurip tahun 2012 adalah terdiri dari 6.187 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.119 jiwa (50,34%), dan perempuan 3.069 jiwa (49,66%), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.103 kk dan mempunyai kepala keluarga tani sebanyak 1.402 kk tani. Hal ini menunjukkkan bahwa jumlah penduduk laki-laki prosentasenya lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk perempuan. Oleh karena itu memungkinkan penggunaan tenaga kerja secara efektif dan efisien sesuai dengan jenis dan bentuk pekerjaannya. Dengan demikian potensi tenaga kerja yang ada cukup menunjang pelaksanaan kegiatan agribisnis di sektor pertanian. Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3. Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase (%)

1 Laki-laki 4.419 50,34

2 Perempuan 4.358 49,66

Jumlah 8.777 100%

Sumber : Monografi Desa, 2012

4.4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

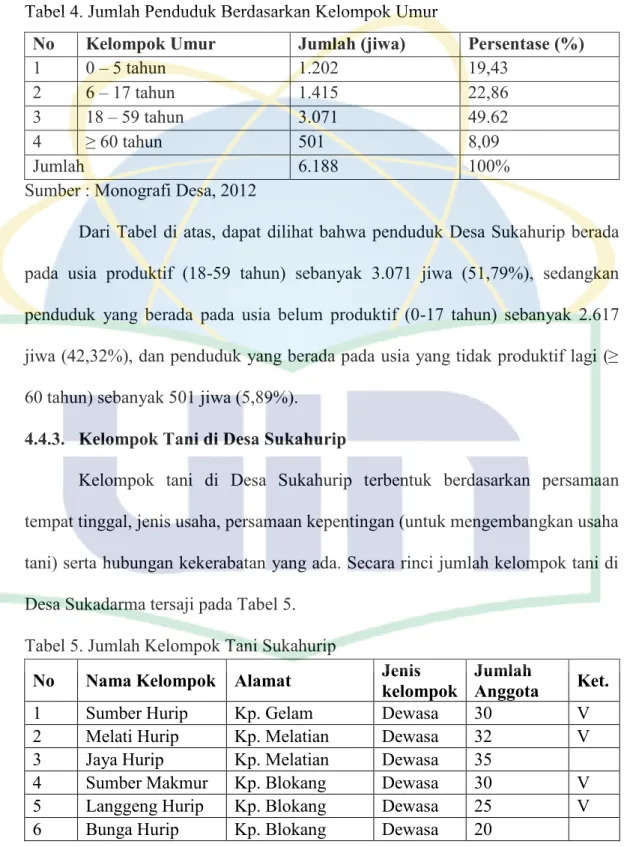

Jumlah penduduk berdasarkan umur dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu 0-5 tahun, 6-17 tahun, 18-59 tahun, dan ≥60 tahun. Data jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2012.

Berikut ini dijelaskan pada tabel 4 dimana jumlah penduduk dibagi berdasarkan klasifikasi kelopok umur.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Jumlah (jiwa) Persentase (%)

1 0 – 5 tahun 1.202 19,43

2 6 – 17 tahun 1.415 22,86

3 18 – 59 tahun 3.071 49.62

4 ≥ 60 tahun 501 8,09

Jumlah 6.188 100%

Sumber : Monografi Desa, 2012

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sukahurip berada pada usia produktif (18-59 tahun) sebanyak 3.071 jiwa (51,79%), sedangkan penduduk yang berada pada usia belum produktif (0-17 tahun) sebanyak 2.617 jiwa (42,32%), dan penduduk yang berada pada usia yang tidak produktif lagi (≥ 60 tahun) sebanyak 501 jiwa (5,89%).

4.4.3. Kelompok Tani di Desa Sukahurip

Kelompok tani di Desa Sukahurip terbentuk berdasarkan persamaan tempat tinggal, jenis usaha, persamaan kepentingan (untuk mengembangkan usaha tani) serta hubungan kekerabatan yang ada. Secara rinci jumlah kelompok tani di Desa Sukadarma tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Kelompok Tani Sukahurip

No Nama Kelompok Alamat Jeniskelompok JumlahAnggota Ket.

1 Sumber Hurip Kp. Gelam Dewasa 30 V

2 Melati Hurip Kp. Melatian Dewasa 32 V

3 Jaya Hurip Kp. Melatian Dewasa 35

7 Mulya Hurip Kp. Pulo Kukum Dewasa 28 V

8 Hurip Makmur Kp. Pulo Kukun Dewasa 27 V

9 Sumber Hurip Kp. Turi Dewasa 20 V

10 Mekar Hurip Kp. Turi Dewasa 30 V

11 Harapan Hurip Kp. Turi Dewasa 25 V

12 Mekar Mandiri Kp. Turi Dewasa 30 V

13 Hurip Jaya Kp. Turi Dewasa 26 V

14 Sukma Hurip Kp. Turi Dewasa 42 V

15 Anggrek Kp.Pulo Kukun Wanita 50 TH

16 Taruna Mandiri Kp. Turi Wanita 25 PTK

Jumlah kelompok 16 kelompok JumlahAnggota 475 Sumber : BP3K Kecamatan Sukatani tahun 2012

Keterangan : tanda V artinya kelompok tani yang mengikuti Demfarm 2012 Dari Tabel 5 dapat dilihat jumlah kelompok tani sebanyak 16 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 430 orang. Jika dikurangi dengan jumlah kelompok tani wanita maka diketahui jumlah kepala keluarga tani sebanyak 475 kepala keluarga. Sedangkan jumlah total kepala keluarga tani di Desa Sukahurip sebanyak 4.103 kepala keluarga (data kependudukan Desa Sukahurip tahun 2012). Jika dibandingkan dengan jumlah total kepala keluarga tani dapat disimpulkan bahwa tidak semua petani di Desa Sukahurip tergabung ke dalam kelompok tani. Hal ini karena petani tersebut tidak mempunyai lahan pertanian, baik lahan milik sendiri, sewa, ataupun garapan. Mata pencaharian mereka mayoritas adalah buruh tani.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Tingkat Validitas dan Reliabilitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Effendi, 1989:124). Untuk menguji tingkat validitas dapat digunakan uji korelasi product moment Pearson. Instrumen dianggap valid apabila nilai koefisien korelasi product moment Pearson lebih besar dari pada nilai r tabel (α ; n-2) dengan n adalah jumlah sampel (Somantri dan Muhidin, 2006:48).

Dari tabel r didapat koefisien korelasi product moment Pearson dengan tingkat kepercayaan (α) sebesar 95% dan jumlah sampel (n) 30 orang adalah sebesar 0,296. Pada Lampiran 3 dapat dilihat bahwa 13 item penelitian memiliki nilai koefisien product moment Pearson lebih besar dari 0,306 dan 3 item yang nilai koefisien product moment Pearson lebih kecil dari 0,306, artinya nilai koefisien product moment Pearson ada 3 yang tidak valid diantara 13 item data hasil penelitian lebih besar dari nilai r tabel (0,306), dapat disimpulkan bahwa ada 3 item yang tidak valid, dan 9 item data hasil penelitian merupakan data yang valid.

Menurut Somantri dan Muhidin (2006:48) pengujian tingkat reliabilitas data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan uji alpha croncbach. Hasil pengujian dianggap reliabel jika koefisien alpha cronbach lebih besar dari rxy

Pada Lampiran 5 dapat dilihat bahwa nilai alpha croncbach hasil penelitian sebesar 0,856. Dari tabel r didapat koefisien korelasi product moment Pearson dengan tingkat kepercayaan (α) sebesar 95% dan jumlah sampel (n) 30 orang adalah sebesar 0,296. Karena nilai alpha croncbach hasil penelitian lebih besar dari nilai r tabel (0,856>0,465), dari 7 item penelitian ada 1 item penelitian yang tidak valid dan 6 di antara item penelitian dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian merupakan data yang reliabel.

Pada Lampiran 7 dapat dilihat bahwa 20 item penelitian ada 18 item penelitian memiliki nilai koefisien product moment Pearson lebih besar dari 0,296 dan diantara 20 item penelitian ada 2 item penelitian yang tidak valid yang nilai koefisien product moment Pearson lebih kecil dari 0,296, artinya nilai koefisien

product moment Pearson ada 2 yang tidak valid diantara 20 item data hasil

penelitian lebih besar dari nilai r tabel (0,296), dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ada 2 item yang tidak valid, dan 18 item data hasil penelitian merupakan data yang valid.

5.2. Karakteristik Petani

Petani padi yang ada di wilayah Kecamatan Sukatani pada umumya berusaha padi hanya sebagai pekerjaan sampingan mereka. Adapun dalam kepemilikan lahan mayoritas dimiliki oleh pengembangan perumahan dan mereka hanya sebagai petani pengarap pada lahan tersebut.