commit to user

ANALISIS PENGGUNAAN HAK EUTHANASIA (HAK UNTUK

MENGAKHIRI HIDUP) OLEH PASIEN MENURUT UNDANG

UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI

MANUSIA DAN PENERAPAN HUKUMNYA DI

INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

(BELANDA, BELGIA, AMERIKA)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna

Memperoleh Derajat Sarjana SI dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Mahendra Surya Perdana

E 0006167

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PENGGUNAAN HAK EUTHANASIA (HAK UNTUK

MENGAKHIRI HIDUP) OLEH PASIEN MENURUT UNDANG

UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI

MANUSIA DAN PENERAPAN HUKUMNYA DI

INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

(BELANDA, BELGIA, AMERIKA)

Oleh

Mahendra Surya Perdana NIM. E0006167

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 Januari 2011

Dosen Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PENGGUNAAN HAK EUTHANASIA (HAK UNTUK

MENGAKHIRI HIDUP) OLEH PASIEN MENURUT UNDANG

UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI

MANUSIA DAN PENERAPAN HUKUMNYA DI

INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

(BELANDA, BELGIA, AMERIKA)

Oleh

Mahendra Surya Perdana

NIM. E0006167

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari :Senin

Tanggal :17 Januari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum :……… Ketua

2. Sunny Ummul Firdaus S.H., M.H :……… Sekretaris

3. Rehnalemken Ginting S.H., M.H :……… Anggota

Mengetahui Dekan,

commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Mahendra Surya Perdana

NIM : E.0006167

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul:

ANALISIS PENGGUNAAN HAK EUTHANASIA (HAK UNTUK

MENGAKHIRI HIDUP) OLEH PASIEN MENURUT UNDANG UNDANG

NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN

PENERAPAN HUKUMNYA DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

(BELANDA, BELGIA, AMERIKA)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila

dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2011

Yang membuat pernyataan

Mahendra Surya Perdana

commit to user

v ABSTRAK

Mahendra Surya Perdana, E 0006167. 2011. ANALISIS PENGGUNAAN HAK EUTHANASIA (HAK UNTUK MENGAKHIRI HIDUP) OLEH PASIEN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN HUKUMNYA DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN (BELANDA, BELGIA, AMERIKA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian hak

euthanasia (hak untuk mengakhiri hidup) terhadap pasien menurut Undang

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama mengkaji tentang hak hidup yang terdapat dalam Pasal 9 dihubungkan dengan hak-hak lainnya yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri (the right of self

determination), Hak atas kesehatan (the right of health care) serta hak atas

informasi (the right of information) dan perbandingan penerapan euthanasia di Indonesia dengan negara lainnya terutama Belanda, Belgia dan Amerika

Penelitian ini merupakan penelitian normatif besifat preskriptif, menemukan hukum mengenai penerapan pemberian hak euthanasia, tujuan pemberian hak tersebut serta perbandingannya penerapan euthanasia di Indonesia dengan negara lainnya terutama Belanda, Belgia, dan Amerika. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan teknik analisis data deduktif yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar pemberian hak euthanasia terhadap pasien, kemudian peneliti menghadirkan objek yang akan diteliti. Logika deduktif menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

commit to user

vi

dilarang, namun kemudian Belanda memunculkan peraturan perundang undangan yaitu Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij

zelfdoding), atau Review procedures for the termination of life on request and

assisted suicide and amendment of the Criminal Code and the Burial and Cremation Act (Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review

Procedures) Act) tentang legalitas euthanasia, sehingga secara otomatis rumusan

Pasal tersebut didekriminalisasikan. Di Belgia, Parlemen Belgia melegalkan praktek euthanasia melalui The Belgian Act on Euthanasia dimana peraturan perundang undangannya diadopsi dari diadopsi dari konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang merupakan rekomendasi 1418 yang berjudul “Protection of the

human rights and dignity of the terminally ill and the dying, dimana dalam Pasal 2

disebutkan mengakui orang yang sakit parah untuk mati bukan merupakan suatu tuntutan hukum dengan demikian praktek euthanasia di Belgia adalah hal yang legal. Di Amerika meskipun secara agresif di semua negara bagian euthanasia

adalah tindakan yang melanggar hukum, akan tetapidi negara bagian Oregon praktek euthanasia merupakan hal tidak melanggar hukum yang diatur dalam

Oregon Death with Dignity Act.

commit to user

vii ABSTRACT

Mahendra Surya Perdana, E 0006167. 2011. ANALYSIS OF USE THE RIGHTS OF EUTHANASIA (RIGHT TO TERMINATE LIFE) BY PATIENTS BY THE ACT NUMBER 39 OF 1999 ABOUT HUMAN RIGHTS AND APPLICATION OF LAW IN INDONESIA AND OTHER COUNTRIES (NETHERLANDS, BELGIUM, AMERICAN). Law Faculty of Sebelas Maret University.

This study aims to determine the application of euthanasia rights (the right to terminate life) of patients according The Act No. 39 of 1999 about Human Rights concerning the right to life especially the review contained in Article 9 is connected with other rights such as the right of self determination, the right of health care and the right of information and comparison of the application of euthanasia in Indonesia with other countries especially Netherlands, Belgium and America.

This research is a normative prescriptive characteristic, discovered the law regarding euthanasia grant application, the purpose of granting such rights and the application of euthanasia in Indonesia in comparison with other countries especially the Netherlands, Belgium, and the Americas. Type of data used are secondary data. Secondary data sources used include the primary legal materials, secondary legal materials. The data collection technique used is bibliography study. Data analysis was performed using deductive data analysis technique that originate on the basic principles of granting the right of euthanasia on patients, and researchers presenting the object to be studied. Deductive logic using terms based on general knowledge such as theories, theorems, or principles in the form of propositions to draw conclusions on the facts that are special.

Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, first, there are legal norms regarding euthanasia are not clearly regulated in The Act no 39 of 1999 about Human Rights. The Act no 39 of 1999 only governs the right to life as regulated in Article 9 paragraph (1). The right to life by most of society can be interpreted as the right to determine his own life, thus determining his own life can also mean the right of freedom against itself as well as the right to end his own life. But the right to determine his own life can not stand alone without the presence of a right to information and to health Secondly, the laws and regulations of Indonesia has not got nothing to regulate euthanasia. Article 344 of the Criminal Code that the formula approach euthanasia can not work optimally because the perpetrators have never ensnare euthanasia. Indonesian laws and regulations are far behind with other countries especially the Netherlands, Belgium, and the Americas. In the Netherlands, although the penal code Article 293 mentioned the prohibition to kill with its own demand is explicitly prohibited, but later the Netherlands led to the laws and regulations concerning the legality of euthanasia Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij

commit to user

viii

assisted suicide and amendment of the Criminal Code and the Burial and Cremation Act (Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review

Procedures) Act), so that the formulation of Article these automatically

decriminalization. In Belgium, the Belgian parliament legalized euthanasia practices by The Belgian Act on Euthanasia where laws and regulations adopted by the invitation of the adoption of the European Convention on Human Rights which is a recommendation in 1418, entitled "Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying, which is mentioned in Article 2 recognizes the terminally ill to die, not a lawsuit so that the practice of euthanasia in Belgium is a legal matter. In America though aggressively in all states euthanasia is an act that is unlawful, the state of Oregon will but practice of euthanasia is not against the law set forth in the Oregon Death with Dignity Act

commit to user

ix

MOTTO

Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu yang

diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. (Nabi Muhammad

SAW)

Jika kau ingin naik lebih tinggi gunakan kainmu sendiri! jangan buat dirimu

dibawa keatas. Jangan pula dengan menginjak bahu atau kepala orang lain!

(Frederich Nietzsche).

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki tetapi kita

selalu menyesali apa yang belum kita capai (Schopenhauer).

Anda memperoleh kekuatan, keberanian, dan keyakinan oleh setiap pengalaman

di mana Anda benar-benar berhenti untuk melihat di wajah, Anda harus

melakukan hal yang Anda pikir Anda tidak bisa melakukan. (Eleanor Roosevelt)

Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. (Franklin D.

Roosevelt)

Jangan buang hari ini dengan mengkuatirkan hari esok. Gunung pun terasa datar

commit to user

x

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa dan

nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang

serta kerja keras yang tak ternilai harganya

demi mewujudkan cita-citaku menjadi

seorang Sarjana Hukum.

- Adik-adikku yang selalu ada untuk membantu proses belajarku selama

menempuh dunia pendidikan.

- Teman-temanku dari TK hingga kuliah yang telah memberi warna kehidupan selama

penulis menyelesaikan studi di institusi

pendidikan.

commit to user

xi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha pengasihy dan

Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayahn-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan penyusunanpenulisan hukum (skripsi) yang berjudul

“ANALISIS PENGGUNAAN HAK EUTHANASIA (HAK UNTUK

MENGAKHIRI HIDUP) OLEH PASIEN MENURUT UNDANG UNDANG

NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN

PENERAPAN HUKUMNYA DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

(BELANDA, BELGIA, AMERIKA)“.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum

(skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik meteriil maupun non

materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi

dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan

kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui

penulisan hukum.

2. Bapak Ismunarno S.H, M.Hum selaku ketua bagian Hukum Pidana yang

telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.

3. Ibu Aminah, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang

telah membantu dalam penunjukkan dosen pembimbing skripsi.

4. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum, selaku ketua PPH yang telah

menyetujui usulan judul skripsi penulis, menunjuk dosen pembimbing.

5. Bapak Rehnalemken Ginting S.H, M.H, selaku pembimbing Skripsi yang

telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan pengetahuan dan

pengalamannya dalam menjadi saksi ahli sehingga memberikan semangat

tersendiri bagi penulis dan mempermudah penulis untuk menyelesaikan

commit to user

xii

6. Ibu Sunny Ummul Firdaus S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang

juga telah banyak memberi saran untuk pengembangan skripsi penulis,

berbagi berbagai pengalaman selama menjadi dosen maupun pengalaman

saat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta dalam hal Hukum Kesehatan.

7. Bapak Mohammad Rustamaji, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik

yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah

di Fakultas Hukum UNS.

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi

dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada

penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta

menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas.

9. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus

prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar

proposal sampai pendaftaran ujian skripsi.

10.My best friends Loggar, Bagus, Tofan yang selalu bersama dalam suka

dan duka.

11.Septian Fatur yang selalu menemani untuk sekedar sharing tentang musik.

12.My best partner Awe, Andri. yang selalu bersama-sama dalam mencari

sesuatu yang sangat berharga walaupun hasilnya tak seberapa

13.Mahendro Adi Utomo yang selalu mencari proyek bersama-sama.

14.Temen-temenku di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan

2006 Lukman, Amel, Ita‘, Farid. Terima kasih untuk semua, semoga kita

memetik hasil kerja keras kita selama ini, amin.

15.Para pendahulu BEM Universitas Sebelas Maret, Mas Bambang, terima

kasih atas motivasinya dan masukannya.

16.Adik-adik BEM FH Wisnu, Chandra, Johan (Pak Presiden), Titis, Uki,

Radit, Mifta, Koh Seto, Hage, Beta, Adel, Adi Hostki (bikin dunia

berbeda), Havid, Dwi dan lain-lainnya yang tidak dapat disebutkan

commit to user

xiii

17.Temen-temanku seperjuangan Haris (makasih sudah jadi moderator

Seminar proposalku), Setyawan, Makrus, Budi, G-Mon, Terry, Adi Cahya

Nugraha, Erick, Didot, Juni, Agus Salim, Resa, Wasiat Eko, yang telah

melengkapi perjalanan pendidikanku, mewarnai hari-hariku selama kuliah

di FH.

18.Teman-temanku KMM di Bank Indonesia cabang Surakarta Yurista, Ade,

Erlinda, Ahimsa yang sudah mau berkerja sama selama KMM.

19.Untuk semua temen-temenku di FH UNS yang tidak bisa disebutkan satu

per satu, you’re my inspiration, tanpa kalian kuliahku selama di FH tidak

akan berwarna.

20.Untuk semua guru-guruku TK Bakti XI, SDN Cengklik I, SMP N 7

Surakarta, SMA N 5 Surakarta yang telah mengajar dan membagi

ilmunya dan mengantar penulis hingga memperoleh gelar sarjana, tanpa

mereka mungkin penulis tidak bisa meraih cita-cita.

Karya kecil ini tidak hanya penulis dedikasikan kepada setiap orang yang telah

memberi inspirasi bagi penulis tetapi juga untuk seseorang yang akan mengisi

commit to user

xiv DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI... iii

HALAMAN PERNYATAAN... iv

ABSTRAK... v

HALAMAN MOTTO... ix

HALAMAN PERSEMBAHAN... x

KATA PENGANTAR... xi

DAFTAR ISI... xiv

BAB I PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Perumusan Masalah... 5

C. Tujuan Penelitian... 6

D. Manfaat Penelitian... 7

E. Metode Penelitian... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 13

A. Kerangka Teori... 13

1. Tinjauan Tentang euthanasia...... 13

a) Pengertian euthanasia... 13

b) Kategori euthanasia...... 13

c) Macam euthanasia...... 14

2. Tinjauan tentang pasien a) Pengertian pasien... 18

b) Kewajiban pasien... 18

commit to user

xv

3. Tinjauan Tentang Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia... 20

a. Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Undang Undang Indonesia... 20

b. Pengertian Hak Asasi Manusia... 22

c. Instrumen HAM nasional... 23

d. Penerapan HAM di Indonesia... 24

4. Tinjauan Tentang pelaksanaan pidana... 25

a) Pengertian pidana... 25

b) Jenis-Jenis Sanksi Pidana... 29

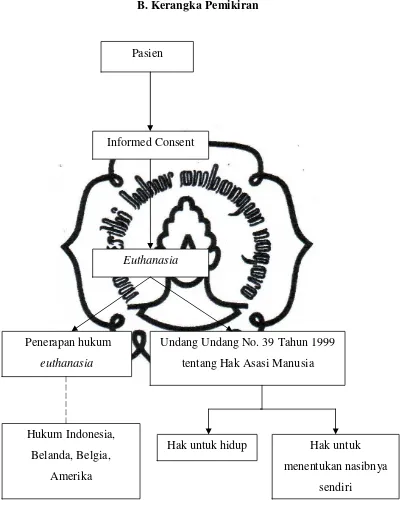

B. Kerangka Pemikiran... 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... 33

A. Norma pengaturan euthanasia dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap euthanasia... 34

B. Penerapan hukum euthanasia di Indonesia dengan negara Lain ( Belanda, Belgia, Amerika)... 48

BAB IV PENUTUP... 75

A. Simpulan... 75

B. Saran... 77

Daftar Pustaka... 79

commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Indonesia merupakan

negara yang berdasarkan hukum. Penegasan ini sangatlah penting untuk

dipahami bahwa Indonesia mengakui kedaulatan hukum. Dengan penegasan ini

pengakuan terhadap esensial pembangunan negara Indonesia yakni kecuali

pembatasan kekuasaan dan penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya

adalah jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sebagai

bagian tak terpisahkan dari konsep negara hukum berimplikasi pada adanya

pengakuan konstitusional bahwa jaminan perlindungan HAM merupakan

elemen esensial konstruk pembangunan Indonesia modern.

Sebagai salah satu hasil pembangunan, yang dilaksanakan kesadaran

masyarakat tentang hak-haknya telah semakin membaik dan cara berpikirpun

menjadi semakin kritis terhadap berbagai segi kehidupan. Banyak hal yang

tadinya tidak diketahui masyarakat, kini muncul dan menjadi bahan sorotan

masyarakat. Perkembangan yang terjadi seyogyanya disambut baik oleh semua

pihak, sejauh perkembangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan

proporsional terhadap etika , moral dan religius (Crisdiono M. Achadiat,

2006:19).

Salah satu perkembangan yang sekarang ini menjadi bahan perdebatan

adalah masalah Euthanasia. Berbagai ulasan dan tanggapan muncul, baik yang

sifatnya pro maupun yang kontra, dimana semuanya lengkap dengan

argumentasinya masing-masing. Mereka yang setuju dengan euthanasia

menekankan pengambilan keputusan untuk euthanasia adalah otonomi

individu. Jika seseorang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau

berada dalam kesakitan yang tak tertahankan, mereka harus diberikan

kehormatan untuk memilih cara dan waktu kematian mereka dengan bantuan

yang diperlukan. Mereka mengklaim adanya perbaikan teknologi kedokteran

merupakan cara untuk meningkatkan jumlah pasien yang sekarat tetap hidup.

commit to user

Mereka yang mengadvokasikan euthanasia non sukarela, seperti Peter Singer,

berargumentasi bahwa peradaban manusia berada dalam periode ketika ide

tradisional seperti kesucian hidup telah dijungkir balikkan oleh praktek

kedokteran baru yang dapat menjaga pasien tetap hidup dengan bantuan

instrumen. Dia berargumen bahwa dalam kasus kerusakan otak permanen, ada

kehilangan sifat kemanusian pada pasien tersebut, seperti kesadaran,

komunikasi, menikmati hidup, dan seterusnya. Mempertahankan hidup pasien

dianggap tidak berguna, karena kehidupan seperti ini adalah kehidupan tanpa

kualitas atau status moral. Falsafah Utilitarian Singer menekankan bahwa tidak

ada perbedaan moral antara membunuh dan mengizinkan kematian terjadi. Jika

konsekuensinya adalah kematian, maka tidak menjadi masalah jika itu dibantu

dokter, bahkan lebih disukai jika kematian terjadi dengan cepat dan bebas rasa

sakit. Banyak argumen anti euthanasia bermula dari proposisi, baik secara

religius atau sekuler, bahwa setiap kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik

dan mengambil hidup seseorang dalam kondisi normal adalah suatu kesalahan.

Advokator hak-hak orang cacad menekankan bahwa jika euthanasia

dilegalisasi, maka hal ini akan memaksa beberapa orang cacad untuk

menggunakannya karena ketiadaan dukungan sosial, kemiskinan, kurangnya

perawatan kesehatan, diskriminasi sosial, dan depresi. Orang cacad sering lebih

mudah dihasut dengan provokasi euthanasia, dan informed consent akan

menjadi formalitas belaka dalam kasus ini. Beberapa orang akan merasa bahwa

mereka adalah beban yang harus dihadapi dengan solusi yang jelas. Secara

umum, argumen anti euthanasia adalah kita harus mendukung orang untuk

hidup, bukan menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati.

Perdebatan mengenai Euthanasia memang telah diperkirakan oleh beberapa

ahli. Perdebatan atau kontroversi mengenai Euthanasia lebih terfokus pada soal

moralitas, etika, maupun hukumnya. Perkembangan mengenai teknologi

ternyata tidak diikuti dengan kemajuan hukum dan etika (Crisdiono M.

Achadiat, 2006:180).

Masalah Euthanasia merupakan masalah yang dapat menyangkut semua

commit to user

menjadikan dilema yang menempatkannya pada posisi yang serba sulit. Disatu

pihak teknologi kedokteran telah sedemikian maju, sedangkan disisi lain,

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu juga

berkembang tidak kalah pesatnya. Dengan demikian dalam dunia kedokteran

masa kini telah dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum

disatu pihak dengan kemampuan ilmu pengetahuam dan teknologi kedokteran

yang demikian maju dipihak lain sehingga memungkinkan untuk

mempertahankan hidup.

Sebenarnya praktek Euthanasia telah ada disekitar kita sejak lama.

Tindakan tersebut berupa penguarngan kualitas kesehatan dari rumah sakit ke

rumah tangga. Ini dikarenakan pasien tidak mampu untuk membayar biaya

rumah sakit yang tergolong mahal dan adanya anggapan bahwa pasien tidak

dapat disembuhkan kembali, sehingga keberadaannya di rumah sakit hanya

akan menambah biaya.

Jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia ada beberapa hal yang

penting untuk dikaji lebih mendalam untuk masalah euthanasia terhadap

pasien yaitu mengenai Hak kesehatan, hak hidup dan hak untuk menentukan

hidupnya sendiri.

Jika dilihat dari Hak kesehatan, mahalnya ongkos kesehatan semakin

menambah jauhnya aspek perlindungan dan pemenuhan HAM atas kesehatan.

HAM mensyaratkan individu untuk diakui memperoleh akses kesehatan

dengan cepat dan biaya terjangkau. Pemerintah berkewajiban untuk

menyediakan hal itu dengan maksimal (Majda El Muhtaj, 2008:161).

Hak hidup merupakan hak yang mendasar. Dalam UU 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Pada HAM melekat Hak setiap manusia untuk menentukan hidupnya

sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun (The right of self

determination). Demikian pula dalam tindakan medik , pasien mempunyai hak

commit to user

diberikan hak untuk memberikan persetujuannya terhadap tindakan medis yang

dilakukan terhadap dirinya (informed consent). Dalam hal pasien menolak

tindakan medik yang ditawarkan dokter, dokter tidak boleh memaksakan

kehendaknya, walaupun penolakan tersebut akan memberikan dampak negatif

pada kelangsungan hidup pasien.

Masalah Euthanasia di Indonesia memang belum ada satupun peraturan

perundang undangan yang mengatur secara tegas tentang euthanasia. Akan

tetapi ada Pasal dalam KUHP yang rumusannya mendekati euthanasia yaitu

Pasal 344 KUHP. Akan tetapi pasal ini belum pernah menjaring satupun pelaku

euthanasia di negara ini. (Rehnalemken Ginting, 2009:2)

Dalam Pasal 344 KUHP disebutkan :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dan dinyatakan dalam kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Ada tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana mengenai euthanasia

jika dilihat menurut Pasal 344 KUHP yaitu tentang perbuatan yang dilarang

(menghilangkan nyawa orang lain), orang yang melakukan perbuatan dilarang

(Barang siapa sehingga dapat berarti juga dokter) serta pidananya yaitu pidana

paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi meskipun telah memenuhi tiga

pokok permasalahan tersebut, namun kenyataanya di Indonesia sulit diterapkan

untuk menyaring Euthanasia sebagai suatu tindak pidana, karena euthanasia

yang terjadi selama ini adalah Euthanasia pasif yang dianggap sebagai suatu

resiko medik terhadap pasien (Rehnalemken Ginting, 2009:3-4).

Perkembagan euthanasia sangatlah cepat, akan tetapi permasalahannya di

Indonesia sangatlah belum ada peraturan yang secara tegas mengaturnya. Ini

menandakkan Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara lain seperti

Belanda, Belgia, dan Amerika yang mengatur secara tegas dalam peraturan

perundang undangannya tentang euthanasia.

Kasus tragis terjadi di negara kita, yang menimpa Sri Endah Budi Santoso,

berumur 28 tahun, ibu dari empat orang anak dari kampung gayam Surakarta.

Nyonya Endah tidak pernah sadar lagi setelah menjalani operasi steril 10

commit to user

sakit Panti Waluyo Surakarta. Empat jam setelah melahirkan, ia sepakat

menjalani operasi steril. Keganjilan muncul setelah operasi selesai ia belum

sadarkan diri. Ternyata selama pembiusan, nyonya Endah menderita

Ensofalopatia Anakosik atau gangguan otak karena kekurangan oksigen.

Keadaan demikian terjadi karena terhentinya detak jantung secara mendadak,

dan sejak itu kesadarannya menghilang. Setelah kejadian tersebut perawatan

secara medik dihentikan dan yang dilakukan terhadap Nyonya Endah hanya

perawatan biasa saja. Setelah perawatan medik tersebut di hentikan akhirnya

nyonya Endah meninggal dunia (Rehnalemken Ginting, 2009:19).

Atas pertimbangan yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang

diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan terhadap

pemberian Euthanasia terhadap pasien, maka dari itu penulis mengangkatnya

dalam penelitian hukum yang berjudul :

“ANALISIS PENGGUNAAN HAK EUTHANASIA (HAK UNTUK

MENGAKHIRI HIDUP) OLEH PASIEN MENURUT UNDANG

UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

DAN PERBANDINGANNYA PENERAPANNYA DI INDONESIA

DENGAN NEGARA LAIN (BELANDA, BELGIA, AMERIKA)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang

tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin

dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan

masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis

dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk

mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana norma hukum ketentuan euthanasia berdasarkan Undang

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)?

2. Bagaimana penerapan hukum euthanasia di Indonesia dan di berbagai

commit to user

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa

yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Tujuan itu dirumuskan

sebagai upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Tujuan yang

ingin dicapai oleh penulis adalah tujuan subyektif dan obyektif yaitu :

1. Tujuan Subyektif

A. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan penulis mengenai

penggunaan hak euthanasia oleh pasien menurut UU No. 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan perbandingan penerapan

euthanasia di Indonesia dan di berbagai negara (Belanda, Belgia,

Amerika).

B. Untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.Tujuan Obyektif

A. Untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai norma

pengaturan euthanasia dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

B. Untuk mengetahui penerapan hukum euthanasia di Indonesia dan di

berbagai negara (Belanda, Belgia, Amerika).

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini penulis berharap, agar dapat bermanfaat bagi penulis

sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari

penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil peneielitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang ilmu hukum.

b. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berwenang dalam

pembangunan hukum nasional dibidang Pidana dan Hak Asasi

commit to user

c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap

penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi pihak yang berkompeten

dan terkait langsung dengan penelitian ini.

b. Memberikan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti

akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan

masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal

yang sama.

c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode dan sistem membentuk hakikat ilmu. Sistem berhubungan dengan

konsep dan isi ilmu, sedangkan metode berkaitan dengan aspek formal.

Tepatnya, sistem berarti keseluruhan pengetahuan yang teratur atau totalitas isi

dari ilmu, sementara itu metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara

totalitas ilmu tersebut dicapai atau dibangun. Suatu bidang pengetahuan

dikatakan metodis apabila cara mempelajarinya sesuai dengan rencana,

bidang-bidangnya dikerjakan secara tertentu, menyusun berbagai temuan yang logis

dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan ( Johny Ibrahim. 2005 : 27).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif

adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka. Penelitin hukum normatif tersebut mencakup :

a. Penelitian terhadap azas-azas hukum

b. Penelitian terhadap sistematik hukum

c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal

commit to user

e. Sejarah hukum (Soerjono soekanto dan Sri mamudji, 1990 : 15)

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Analisa

penggunaan hak euthanasia (hak untuk mengakhiri hidup) oleh pasien

menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

penerapan hukumnya di Indonesia dengan negara lain (Belanda, Belgia,

Amerika).

2. Sifat penelitian

Penelitian bagi ilmu pengetahuan dilakukan untuk memperoleh

suatu kebenaran ilmiah. Seorang yang melakukan penelitian dibidang

ilmu pengetahuan harus berpangkal pada prinsip-pinsip dasar

keilmuannya, kemudian ia menjumpai suatu gejala tertentu yang berupa

fakta.

Didalam penelitian ini bersifat preskriptif. Sifat analisis ini

dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang

telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum

terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian

normatifakan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil

temuan dari ilmu hukum atau ilmu lainnya untuk kepentingan dan

analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum

sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat

digunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

b. Pendekatan konsep (conceptual approach)

c. Pendekatan komparatif

d. Pendekatan historis (historical approach)

e. Pendekatan kasus (case approach)

Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu

commit to user

pendekatan. Namun satu hal yang pasti dalam penelitian normatif,

digunakannya pendekatan penggunaan pendekatan perundang-undangan.

Ini dikarenakan penelitian hukum normatif didasarkan pada hukum yang

ada (Johny Ibrahim, 2005 : 301).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan

konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan

digunakan karena dalam penelitian normatif harus menggunakan

pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penlitian. Pendekatan

konsep (conceptual approach) digunakan untuk memunculkan,

objek-objek yang menarik perhatian dari sudut praktis dan sudut pengetahuan

dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu yang bersifat universal (Johny

ibrahim, 2005 : 309).

4. Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data hukum

sekunder. Data sekunder tersebut mencakup :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

dan terdiri dari :

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu pembukaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,

2. Peraturan dasar yang terdiri dari :

I. Batang tubuh UUD Republik Indonesia 1945

II. Ketetapan-ketetapan majelis Permusyawaratan

Rakyat

3. Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

I. Undang-undang dan peraturan yang setaraf,

II. Peraturan pemerintah dan peraturan yang

setaraf,

III. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,

commit to user

V. Peraturan-peraturan Daerah.

4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti

misalnya hukum adat

5. Yurisprudensi

6. Traktat

7. Bahan hukum dari Zaman penjajahan yang hingga kini

masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang Undang

Hukum Pidana yang merupakan terjemahan secara

yuridis dari Wetboek van Strafrecht.

Lebih khususnya penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum

primer antara lain :

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya

rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil

karya dari kalangan hukum (Soerjono soekanto dan Sri

Mamudj, 1990 : 15)

Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

adalah buku-buku yang terkait materi mengenai penggunaan

hak euthanasia oleh pasien menurut UU Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak asasi Manusia dan penerapan hukum

euthanasia di Indonesia dengan berbagai negara (Belanda,

Belgia, Amerika)

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petujuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

commit to user 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen

atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan

data dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan, mengkaji dan

mempelajari literatur-literatur yang berkaitan erat dengan pokok

permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalm penelitian yang berupa

melakukan kajian-kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang

dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara

sederhana analisis data ini disebut kegiatan memberikan telaah, yang

dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau

memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap

hasil penelitian dengan pikiran sendiri atau bantuan teori (Mukti Fajar

dan Yulianto achmad, 2010 : 183).

Dalam hal demikian ini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu

berpangkal pada prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti menghadirkan

objek yang akan diteliti. Logika deduktif menggunakan ketentuan

berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau

prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik

kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus (Mukti Fajar dan

Yulianto Achmad, 2010 : 109).

F. Sistmatika penulisan hukum

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan

memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai

dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam

bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana

commit to user

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun

penulis menyususn sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan

judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan

landasan/kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka

pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan euthanasia,

Tinjauan Umum tentang pasien, Tinjauan Umum tentang

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Tinjauan Umum tentang Pidana. Selain itu untuk

memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini

juga disertai denganKerangka Pemikiran

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas

tentang norma hukum euthanasia dalam Undang Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengenai

euthanasia serta penerapan hukumnya di Indonesia dengan

berbagai negara (Belanda, Belgia, Amerika).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan

dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka

commit to user

13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Euthanasia

a. Pengertian Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu Eu yang berarti baik, dan

Thantos yang berarti mati atau meninggal. Suetonius dalam bukunya

Vitaceaserum merumuskan bahwa Euthanasia adalah mati cepat tanpa

derita. Dalam perkembangannya Euthanasia diartikan sebagai pengakhiran

kehidupan karena belas kasihan (Mercy killing) dan membiarkan seseorang

untuk mati (Mercy Death) (Crisdiono M. Achadiat, 2006:181).

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI), dikenal 3 pengertian yang

berkaitan dengan Euthanasia yaitu :

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan,

untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.

2. Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan sakit dengan memberikan

obat penenang.

3. Mengakhiri derita dan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan

pasien sendiri dan keluarganya.

Euthanasia Studi Grup dari KNMG Holland (Ikatan Dokter

Belanda) menyatakan: “Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja

untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang

pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau

mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk

kepentingan pasien itu sendiri (Rehnalemken Ginting, 2009:9).

b. Kategori Euthanasia

1) Menurut Lamerton dan Thiroux

Ada empat kategori yang berkaitan dengan Euthanasia yaitu :

a) Membiarkan seseorang mati

commit to user c) Pembunuhan belas kasihan

d) Kematian otak atau batang otak

2) Menurut Profesor Separovic dalam Kongres Kedokteran Sedunia :

a) No Assistence in proces death without intention to shorten life (tidak

ada bantuan dalam proses kematian tanpa niat untuk mempersingkat

hidup)

b) Assistence in the process of death without intention to shorten life

(bantuan dalam proses kematian tanpa niat untuk mempersingkat

hidup)

c) No Assistence in the process of death with intention to shorten life.

(Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan niat untuk

mempersingkat hidup).

d) Assistence in the process of death with intention to shorten life

(bantuan dalam proses kematian dengan niat untuk mempersingkat

hidup) (Crisdiono M. Achadiat, 2006:182).

c. Macam Euthanasia

1) Menurut J.E Sahetapy membedakan Euthanasia dalam tiga jenis yaitu :

a) Action to permit death to occur (aksi untuk mengijinkan kematian

terjadi)

Biasa disebut dengan Euthanasia dalam arti yang pasif

(permission), dimana kematian dapat terjadi karena pasien dengan

sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan mati. Kematian

dalam arti ini seolah-olah merupakan kerjasama antara pasien dan

dokter yang merawatnya. Karena pasien sadar dan tahu bahwa

penyakit yang dideritanya sudah tidak mungkin dapat disembuhkan

walaupun dengan pengobatan dan perawatan bagaimanapun juga.

Oleh sebab itu, untuk mengurangi atau menghilangkan

commit to user

i. Tidak memberikan pengobatan untuk penyembuhan terhadap

penyakitnya,

ii. Tidak diadakan perawatan di rumah sakit lagi, tetapi dirawat

dirumahnya sendiri.

b) Failure to take action toprevent death (Kegagalan untuk mengambil

tindakan untuk mencegah kematian)

Dalam hal ini kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan

dari dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya

kematian. Ini terjadi apabila dokter akan mengambil suatu tindakan

guna mencegah kematian, tetapi ia tidak mengerjakan apa-apa, karena

ia tahu bahwa tindakan yang diberikan kepada pasien akan sia-sia

saja. Pengobatan atau tindakan dokter dipandang sebagai perbuatan

yang tidak berarti sehingga tidak ada cara penyembuhan normal.

c) Positive action to cause death(tindakan positif untuk menyebabkan

kematian)

Biasanya disebut dengan Euthanasia dalam arti aktif

(Causation). Atas permintaan atau desakan dari pasien atau

keluarganya meminta pada dokter untuk bertindak secara positif guna

mempercepat kematian pasien tersebut. Dokter dalam hal ini bertindak

secara aktif untuk mempercepat kematian pasiennya dengan tenang,

misalnya memberikan obat-obatan penghilang kesadaran, morfin

dalam dosis tinggi ataupun cara lainnya.

2) Secara umum ada 3 Jenis Euthanasia yaitu :

a) Euthanasia aktif yaitu secara sengaja melakukan

tindakan/langkah/perbuatan mengakhiri atau memperpendek hidup

penderita.

b) Euthanasia pasif yaitu secara sengaja tidak (lagi) memberikan

perawatan atau bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup

commit to user

c) Auto euthanasia yaitu penolakan secara tegas oleh pasien untuk

memperoleh bantuan atau perawatan medik terhadap dirinya, dan ia

tahu pasti bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri

hidupnya (Crisdiono M. Achadiat, 2006:182).

3) Pseudo-Euthanasia

a) Menurut Van Wijmen

Dalam kajian-kajian hukum kedokteran, ternyata ada beberapa

keadaan yang mirip Euthanasia tetapi sebenarnya sama sekali bukan

Euthanasia. Sehingga jika dihubungkan dalam KUHP terutama pasal

344 KUHP tidak termasuk rumusan didalamnya. Van Wijmen

menyebutkan :

a) Absistence, of which the essence is that treatment in medical

respects is useless (pengobatan dalam hal-hal medis tidak

berguna)

b) Refusing treatment by patient, in which case the duty to treat

ceases to exist.(pasien menolak untuk pengobatan dilanjutkan)

c) Brain death in which case the duty to treat ceases to exist (adanya

kematian otak). (Crisdiono M. Achadiat, 2006:191)

b) Menurut H.J.J.Leeman

H.J.J.Leeman mensinyalir didalam dunia medis, kadang-kadang

kita menemukan bentuk-bentuk pengakhiran hidup yang bukan

Euthanasia, akan tetapi mirip dengannya. Bentuk-bentuk yang

dimaksud antara lain :

1) Pengakhiran perawatan pasien karena gejala mati otak (Brain

Death),

2) Pengakhiran hidup seseorang akibat keadaan darurat,

3) Memberhentikan suatu perawatan medis yang tidak berguna lagi

(Zinloos),

commit to user c) Menurut Fred Ameln

Fred Ameln membagi Pseudo-Euthanasia menjadi empat

katagori yaitu :

1) Pengakhiran perawatan medik karena kematian batang otak. Mati

klinis dan kematian yang sebenarnya kini telah dibedakan. Teknologi

kedokteran telah mampu mempertahankan fungsi otonom jantung dan

paru-paru walaupun otak sudah tidak berfungsi. Namun kehidupan

intelektual dan psikis (berpikir, merasakan, berkomunikasi)

sebenarnya telah berakhir pada saat otak berhenti berfungsi meskipun

jantung dan paru-paru masih bekerja. Karenanya menghentikan

perawatan atau bantuan medik pada pasien yang otaknya tidak

berfungsi, kini digolongkan sebagai Euthanasia.

2) Pengakhiran kehidupan akibat keadaan darurat yang timbul karena

kuasa tidak teralawan (Force Majure). Dalam dunia kedokteran dapat

terjadi keadaan sebenarnya telah diatur dengan pasal 48 KUHP.

3) Menghentikan perawatan medik yang diketahui tidak berguna. Ilmu

kedokteran tetap mempunyai batas dan hal-hal diluar batas itu tidak

bisa diurus oleh seorang dokter atau dengan kata lain dokter tidak

berkompeten melakukan sesuatu diluar batas ilmu kedokteran.

Apabila dokter tetap melakukannya, apalagi tanpa izin pasien, maka ia

dapat dituntut berdasarkan penganiayaan. Jadi seorang dokter

seharusnya tidak meneruskan suatu pengobatan, bila secara medik

telah diketahui tidak dapat diharapkan sesuatu hasil apapun. Langkah

tersebut bukan dimaksudkan untuk memperpendek atau mengakhiri

hidup pasien, melinkan mencegah terjadinya penganiayaan pasien

oleh dokter.

4) Pasien menolak perawatan medik. Secara hukum dikatakan bahwa

commit to user

hal itu tidak diizinkan oleh pasien. Sesuatu yang dilakukan tanpa izin

pasien, akan dapat dikenai sanksi pasal 351 KUHP.

2. Tinjauan Tentang Pasien

a. Pengertian Pasien

Didalam Pasal 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

dijelaskan tentang pengertian pasien adalah setiap orang yang melakukan

konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter

atau dokter gigi.

b. Kewajiban Pasien

1) Menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Di dalam Pasal 53 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Paraktik

Kedokteran, telah dirumuskan kewajiban-kewajiban pasien antara lain:

i. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai

masalah kesehatannya

ii. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter/dokter gigi

iii. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan

iv. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan.

2) Menurut Prof. Picard

Seorang pasien mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu terhadap

dokternya dan juga terhadap dirinya sendiri. Didalam melakukan

kewajibannya pasien diminta untuk memenuhi standard pasien yang

wajar.

Apabila ia tidak melakukan kewajibannya dan hal ini sampai

merupakan penyebab (proximate cause) dari cideranya, maka ia dianggap

turut bersalah sehingga ganti kerugian yang timbul dibagi secara

commit to user

disebabkan oleh pasien itu sendiri, maka ia tidak dapat meminta ganti

kerugian yang dimintanya. Hal-hal yang dikatagorikan sebagai

contributory negligence antara lain :

i. Pasien tidak mentaati instruksi dokternya (termasuk) didalamnya

tidak membeli obat yang sesuai dengan resep dokter)

ii. Pasien menolak cara pengobatan yang diusulkan, misal pasien

menolak operasi yang dianjurkan dokter, kemudian meninggal,

sehingga dokter tidak dapat dipersalahkan.

iii. Pasien tidak sejujurnya memberikan informasi atau tidak

memberikan informasi yang akurat atau menyesatkan (Guwandi,

1993 :19).

c. Hak-Hak Pasien

1) Menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran,

mempunyai hak:

i. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)

ii. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain

iii. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis

iv. Menolak tindakan medis

v. Mendapatkan isi rekam medis.

2) Hak-hak penting diluar UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik

kedokteran

i. Hak untuk hidup, hak untuk mati secara wajar, dan hak atas

tubuhnya sendiri.

ii. Hak untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi

sesuai dengan standard profesi kedokteran

iii. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari

commit to user

iv. Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang

direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik

v. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang

telah diikutinya serta menolak atau menerima keikutsertaannya

dalam riset kedokteran tersebut

vi. Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan

dikembalikan kepada dokter yang merujukya setelah konsultasi atau

pengobtan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut

vii. Hak atas kerahasian atau rekam medik yang bersifat pribadi

viii. Hak untuk memperoleh penjelasan mengenai peraturan rumah sakit

ix. Hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasihat, atau

rohaniawan yang diperlukan selama perawatan dirumah sakit

x. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang perincin biaya rawat inap,

obat, pemeriksaan laboratorium, pemriksaan rontgen, biaya kamar

bedah, bersalin, serta imbalan jasa dokter (Anny Isfandyarie, 2006

:102)

3. Tinjauan tentang UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

a. Sejarah pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang

Indonesia

Pada awal Negara ini dibentuk, telah terjadi pertentangan antara para

pendiri Negara dan perancang konstitusi tentang perlu atau tidaknya HAM

dimasukkan ke dalam UUD Negara Indonesia. Dalam pandangan

Soepomo HAM sangat identik dengan ideologi liberal individu dengan

demikian sangat tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Akan

tetapi M. Yamin menolak pandangan demikian, menurutnya tidak ada

dasar apapun yang dapat dijadikan alasan menolak memasukkan HAM

dalam Undang Undang Dasar.

Penolakan Soepomo memasukan norma-norma HAM ke dalam UUD

1945 bukan berarti ia anti terhadap HAM. Perubahan sikap Soepomo

commit to user

Negara dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 dimana Soepomo terlibat

secara langsung dalam perancangannya. Dalam UUDS 1950, ada 36 pasal

prinsip-prinsip HAM dimuat dibawah paying hak-hak kebebasan dasar

manusia. Sejak Indonesia kembali kepada UUD 1945, dibawah rezim

Soekarno dan dilanjutkan rezim Soeharto dengan orde barunya,

pengaturan HAM kembali bersandar kepada beberapa pasal dalam UUD

1945.

Seiring dengan perkembangan sejarah di dunia Internasional

Instrumen-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai

konvensi. Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu norma

standar untuk berhubungan dengan negara luar khususnya negara barat.

Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan Negara-negara

dunia ketiga yang non komunis kepada bantuan ekonomi barat,

menimbulkan dominasi negara barat dan standar barat dalam penilaian

terhadap pelaksanaan HAM dunia terutama Negara dunia ketiga.

Isu HAM kemudian dijadikan isu Internasional atau isu global. Hal ini

tak jarang menimbulkan konflik antara Negara Barat dengan

Negara-negara dunia ketiga. Dengan mengetengahkan konsep-konsep konsep

keaneragaman budaya, negara-negara non barat mencoba membendung

dominasi standar barat dalam menilai terhadap perlindungan HAM dunia.

Dominasi standar barat dalam penilaian terhadap HAM semakin kuat

dengan runtuhnya negara-negara sosialis khususnya Uni Soviet.

Keruntuhan ini membawa implikasi yang besar terhadap Indonesia pasca

rezim Soeharto. Selama berkuasa, rezim Soeharto dianggap refresif dalam

mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan berbagai

pelanggaran HAM sepanjang orde baru dan selalu mendapat penilaian

buruk dari lembaga-lembaga HAM dunia.

Pada tahun 1993 pemerintahan Soeharto mulai menunjukan perubahan

sikapnya terhadap HAM, yaitu dengan membentuk Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Perubahan ini dipengaruhi perubahan

commit to user

komunisme dan munculnya dominasi barat. Faktor lainnya adalah isu

pelanggaran HAM di Irian Jaya dan Timor Timur yang pada waktu itu

menjadi isu Internasional.

Pada waktu pemerintahan Habibie yang masih muda harus

mendapatkan tekanan politik baik dari dalam maupun internasional. Hal

inilah yang mendorong pemerintahan Habibie meratifikasi berbagai

instrument HAM Internasional dan menerbitkan UU mengenai HAM yaitu

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu MPR

melakukan amandemen untuk memasukan instrument-instrumen HAM

kedalam batang tubuh UUD 1945 (Muladi, 2004:10)

b. Pengertian Hak asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia pada Pasal 1 angka 1 BAB I tentang Ketentuan Umum, yang

dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep

hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar. Pertama, bahwa

hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak-hak manusia karena ia

seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari

kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin

martabat setiap manusia. Kedua, hak-hak menurut hukum yang dibuat

sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik

secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah

persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang

tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang

commit to user

b.Instrumen HAM Nasional

Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan

baik. Hanya kepentingan politik saja yang pada waktu itu sangat menonjol,

sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan

militerisme. Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai

anggota PBB, maka untuk menghormati piagam PBB dan deklarasi

Universal HAM, serta perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan

pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa

Indonesia, Pancasila dan negara berdasarkan hukum telah menetapkan :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvesi

Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,

b. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan

Hak-Hak Anak,

c. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional

HAM.

Semenjak pergantian pemerintahan orde baru, dan Kabinet Era

Reformasi sampai dengan Kabinet Gotong Royong, telah banyak

menetapkan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan

ratifikasi instrumen HAM Internasional, yaitu :

a. Keppres Nomor 129 tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 tentang

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,

b. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998

tentang menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi

dalam semua perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan

Program Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan

Pemerintahan,

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 28 September1998

tentang pengesahan Konvesi Menentang Penyikasaan dan Perlakuan

atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau

commit to user

d. Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,

e. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Dimuka Umum,

f. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999

tentang Hak Asasi Manusia,

g. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000

tentang Peradilan Hak Asasi Manusia,

h. Konvesi ILO No. 87 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres No.

83 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak

Untuk Berorganisasi

i. Konvesi ILO No. 105 Tahun 1957, diratifikasi berdasarkan Undang

Undang Nomor 19 Tanun 1999 Tentang Penghapusan Kerja Paksa,

j. Konvesi ILO 111 Tahun 1958, diratifikasi berdasarkan Undang Undang

Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan

jabatan,

k. Konvesi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang

Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk

diperbolehkan bekerja,

l. Konvesi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang

Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,

m. Konvesi ILO No. 88 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres No.

36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

(Muladi, 2004:5).

c. Penerapan HAM di Indonesia

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologies, filsafati,

ideologis, atau moralistik dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam

konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena

commit to user

hukum Internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya dapat

berupa deklarasi, konvesi, resolusi maupun general Comments.

Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban para negara-negara

anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban

secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi

secara formal.

Tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal, disesuaikan dengan

kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan

falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual

maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan,

dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas

komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang

proporsional. Manusia dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial

dan dipandang sebagai warga negara. Jadi konsep HAM Indonesia bukan

saja hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai

warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak

tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum

Internasionalterhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk

menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan HAM yang telah diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional HAM

yang diterima oleh Indonesia (Muladi, 2004:6).

4. Tinjauan tentang Pelaksanaan Pidana

a. Pengertian Pidana

1) Menurut Sudarto

Soedarto memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana

sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Dengan

demikian pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu:

commit to user

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu

dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang

memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu

dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat

perbuatan jahat . Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada

orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan

tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan

orang yang melanggar larangan itu.

ii. Pidana.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern,

pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib. Dalam

KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat

diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

2) Menurut Van Hammel

een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat

gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van di overtreding,

van wege den staat als handhaver der openbar rechtsorde, door met de

rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken. (suatu penderitaan yang

bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang

untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab

dari ketertiban hukum umumbagi seorang pelanggar, yakni semata-mata

karena orang tersebuttelah melanggar suatu peraturan hukum yang harus

ditegakkan olehnegara.). (Lamintang. 1984:34)

3) Menurut Simmons

Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm

verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.

commit to user

dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan

hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah).

4) Menurut Roslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang

dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

5) Menurut Ted Hondrich

Punishment is an authority’s infliction of penalty (something

involving deprivation or distress) on an offender for an offence.(pidana

adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman

(sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan

kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).

6) Menurut Hulsman

Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de orde

reopen); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni:

untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan

penyelesaian konflik (conflictoplossing). Penyelesaian konflik ini dapat

terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan

baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

7) Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH

Prof. Dr. Moel