AMOBILISASI LIPASE DARI MUCOR MIEHEI

MENGGUNAKAN POLYURETHANE FOAM SEBAGAI

BIOKATALIS PADA PEMBUATAN BIODIESEL

Disusun oleh :

Ika Sylvia Sepdiani

1131310061

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS PE

MBANGUNAN NASIONAL”VETERAN”

JATIM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Dwina Moentamaria, MT. NIP : 19610220 198902 2 001

dengan ini memberikan persetujuan kepada mahasiswa di bawah ini : Nama : Ika Sylvia Sepdiani

NIM : 0831410005

Untuk mengikuti ujian laporan akhir tahun 2010 – 2011 pada Tahap I / II / Khusus*) dengan judul :

AMOBILISASI LIPASE DARI MUCOR MIEHEI MENGGUNAKAN POLYURETHANE FOAM SEBAGAI BIOKATALIS PADA PEMBUATAN

BIODIESEL

i

Segala puji syukur bagi Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat melaksanakan penelitian Tugas Akhir (TA) ini dengan lancar doa selama kami melaksanakan dan mengerjakan laporan Praktek Kerja Lapangan.

2. Ibu Ir. Dwina Moentamaria ST, MT. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan dan pembuatan lapora Tugas Akhir (TA).

3. Bapak Ir. Hardjono, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang.

4. Teman-teman Teknik Kimia 2008 dan semua pihak yang telah membantu sampai akhirnya penyusun dapat menyelesaikan praktek Tugas Akhir dan penyusunan laporan dengan baik.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu kami, tentu laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami selaku penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

3.3.1 Cara pembuatan media potato dexstrose ... 21

3.3.2 Peremajaan Mikroorganisme ... 21

3.3.3 Pembuatan Starter ( Inokulum ) ... 21

3.3.4 Produksi Lipase ... 21

3.3.5 Isolasi Lipase ... 21

3.3.6 Cara Pembuatan PUF ... 21

3.3.7 Cara Pengimmobilisasian Lipase pada PUF ... 22

3.3.8 Penentuan Efisiensi Lipase Amobil ... 22

3.3.9 Penentuan Aktifitas Lipase Bebas ... 22

3.3.10 Penentuan %Penurunan Aktifitas Lipase Amobil ... 22

3.3.11 Aplikasi Lipase Pada Pembuatan Biodiesel ... 23

3.3.12 Pengukuran FFA Minyak Randu Awal ... 23

3.3.13 Esterifikasi Minyak Randu ... 23

3.3.14 Pengukuran FFA Setelah Esterifikasi ... 24

3.3.15 Transesterifikasi Minyak Randu ... 24

3.3.16 Pencucian ... 24

3.3.17 Analisa Biodiesel dengan Gas Cromatography ... 24

3.4 Pengumpulan Data ... 24

3.5 Analisis Data ... 24

BAB IV Hasil Percobaan dan Pembahasan 4.1Persiapan ... 25

4.2 Isolasi Lipase ... 27

4.3 Uji Aktivitas Lipase Hasil Isolasi ... 28

4.4 Amobilisasi Lipase menggunakan PUF & aktivitas ... 28

4.5 Penentuan Aktivitas Lipase Amobil... 31

vi BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ... 36 5.2 Saran ... 36 DAFTAR PUSTAKA ... 37 LAMPIRAN-LAMPIRAN

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jamur Mucorsp ... 5

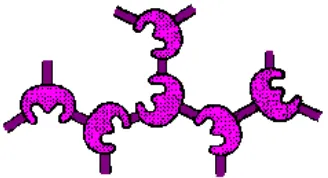

Gambar 2.2 Carrier-Binding ... 11

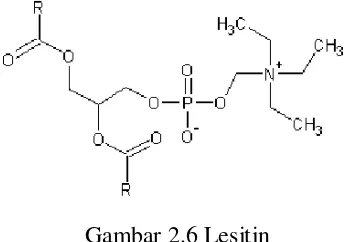

Gambar 2.3 Cross-Linking ... 11

Gambar 2.4 Entrapping ... 12

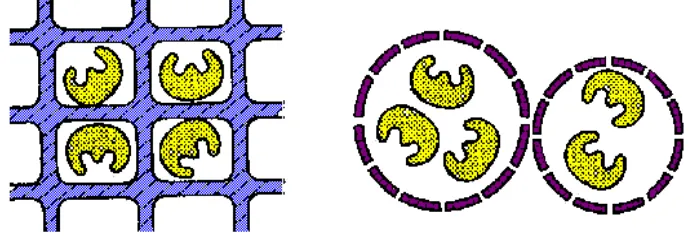

Gambar 2.5 Macam-Macam Immobilisasi Enzim ... 15

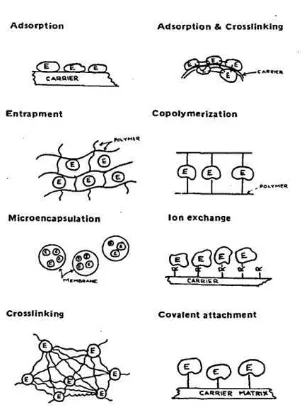

Gambar 2.6 Lesitin ... 15

Gambar 2.7 PEG ... 16

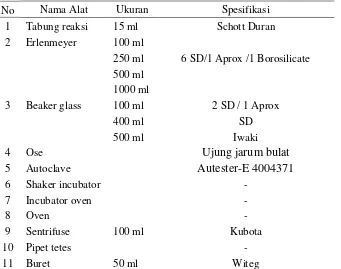

Gambar 3.1 Skema Kerja Keseluruhan ... 20

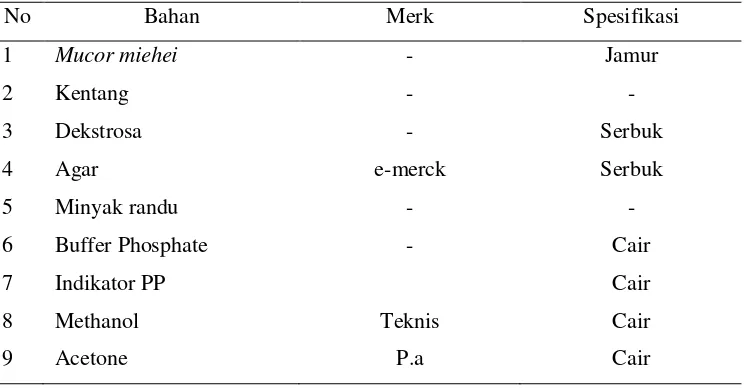

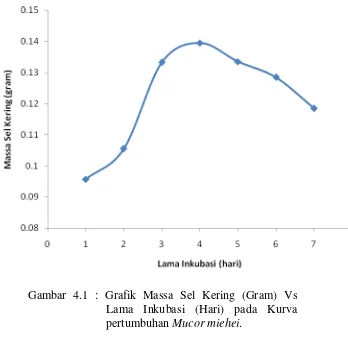

Gambar 4.1 Kurva Pertumbuhan Mucor miehei ... 27

Gambar 4.2 Metode Covalent Attachment pada PUF dan Lipase (E–enzim) 30 Gambar 4.3 Metode Immobilisasi secara Entrapment dan Covalent Attachment 30 Gambar 4.4 Grafik % Penurunan Aktivitas Lipase vs Co-immobilizer setelah Perendaman ... 31

Gambar 4.5 % Penurunan Aktivitas Lipase ... 32

Gambar 4.6 Reaksi Transesterifikasi Trigliserida menjadi Metil Ester ... 33

LAMPIRAN A Skema Kerja ... 39

LAMPIRAN B Data Perhitungan Kurva Pertumbuhan ... 40

LAMPIRAN C Data Perhitungan Aktivitas Lipase ... 41

LAMPIRAN D Data Perhitungan FFA ... 43

LAMPIRAN E Data perhitungan proses Esterifikasi dan Transesterifikasi ... 43

LAMPIRAN F Hasil Analisa Gas Chromatography Biodiesel ... 44

LAMPIRAN G Lipase Assay ... 50

LAMPIRAN H Hasil Dokumentasi Penelitian ... 51

LAMPIRAN I Hasil Dokumentasi Peralatan ... 58

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Enzim adalah golongan protein yang disintesis oleh sel hidup dan mempunyai fungsi penting sebagai katalisator dalam setiap reaksi metabolisme yang terjadi pada organisasi hidup. Enzim juga merupakan biokatalisator yang menunjang berbagai proses industri. Hal ini disebabkan enzim mempunyai efisiensi yang tinggi. Salah satu jenis enzim yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan bioteknologi adalah lipase. Enzim ini memiliki sifat khusus dapat memecahkan ikatan ester pada lemak dan gliserol. Selain itu, crude lipase mempunyai kemampuan mengkatalis reaksi organik baik didalam media berair maupun dalam media non air (Sumarsih, 2004).

Pada penelitian terdahulu (Yusriansah, 2009) telah dilakukan isolasi enzim dari Mucor miehei dengan menggunakan karagenan dan di aplikasikan sebagai immobilized pada pembuatan biodiesel. Konversi yang dihasilkan tersebut masih relatif kecil yaitu sekitar 56 %. Maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan konversi pada pembuatan biodiesel tersebut. Diantaranya adalah dengan menggunakan Polyurethane Foam (PUF) sebagai ganti karagenan untuk sistem immobilisasinya.

Pada umumnya PUF telah dikenal oleh masyarakat dan mudah didapat. PUF biasa disebut dengan busa. Sedangkan berdasarkan ilmu kimia PUF adalah setiap polimer yang terdiri dari rantai organik unit bergabung dengan urethan karbamat. Polimer Polyurethane dibentuk melalui pertumbuhan polimerisasi langkah dengan mereaksikan suatu monomer yang mengandung paling sedikit dua isosianat kelompok fungsional dengan monomer lain yang mengandung setidaknya dua hidroksil ( alkohol ). PUF digunakan untuk amobilisasi karena kemampuannya dalam mengimobilisasi bakteri (Awang, 2007).

enzim (American, 2007). Sedangkan pengamobilisasian lipase dengan menggunakan karagenan menghasilkan konversi sebesar 56,67% dengan suhu operasi 40oC dan karagenan yang digunakan 80 ml per 20 ml enzim (Yusriansah, 2009)

PUF memiliki beberapa kelebihan, yaitu : menghasilkan konversi yang tinggi, dapat tahan terhadap suasana asam, dapat dibentuk bulat sempurna, dan dapat digunakan lebih dari lima kali dalam proses pembuatan biodiesel sehingga lebih ekonomis. Sedangkan karagenan memiliki beberapa kekurangan, antara lain : permukaan dari karagenan tidak rata , konversi yang dihasilkan oleh karagenan sendiri tidak terlalu besar atau rendah, dan tidak terlalu tahan pada suasana asam sehingga cepat rusak.

Dari penjelasan diatas, solusi yang akan kami lakukan adalah dengan amobilisasi lipase dari Mucor miehei dengan PUF.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian laporan akhir ini adalah: Bagaimana cara memproduksi lipase dari jamur Mucor miehei.

Bagaimana peran PUF sebagai carrier pada imobilisasi enzim.

Bagaimana aplikasi pembuatan biodiesel yang menggunakan biokatalis lipase amobil dengan menggunakan PUF.

1.3.Tujuan Percobaan

Kegiatan penelitian laporan akhir ini bertujuan sebagai berikut: Mengisolasi crude lipase.

Membuat crude lipase teramobilisasi dengan PUF.

Aplikasi pada pembuatan biodiesel dengan menggunakan PUF.

1.4.Manfaat Percobaan

Berdasarkan tujuan yang diajukan maka manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah :

3

Dapat membantu menyelesaikan permasalahan pada industri yang sesuai dengan bidang permasalahan Tugas Akhir.

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan proses produksi pabrik.

1.5.Ruang Lingkup Masalah dan Keterbatasan

Penggunaan enzim sebagai biokatalis yang mampu merubah suatu bahan organik menjadi suatu bahan organik yang lain perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: suhu, pH, dan nutrisi. Untuk membuat lipase menjadi lebih efisien maka lipase diamobilisasi dengan salah satu metode yaitu penjebakan enzim.

Berdasarkan ruang lingkup yang telah dijelaskan maka penulis merasa perlu membatasi masalah yang ada sehingga penelitian yang dilaksanakan tidak terlalu luas. Batasan masalah yang diperlukan meliputi :

1.5.1. Variabel Tetap :

Mikroorganisme yang digunakan sebagai kultur murni adalah Mucor miehei

Media pertumbuhan jamur menggunakan Potato Dextrose Agar (PDA). Zat penjebak enzim menggunakan PUF.

Co - immobilizedcrude lipase pada PUF. Komposisi PUF.

Tidak dilakukan uji biodiesel dengan metode ASTM. 1.5.2. Variabel Berubah :

Waktu perendaman PUF dengan crude lipase (8, 16, 24, 32, 40 jam). Perbandingan PUF dengan jumlah enzim (1:1 ; 1:1.5 ; 1:2; 1:2.5; 1:3).

1.6.Definisi Istilah

Rigid : Kokoh

Strain : Jenis-jenis mikroba yang digunakan untuk penelitian Inkubasi : proses memelihara kultur mikroorganisme dalam suhu

Inokulum : mikroorganisme yang ditumbuhkan pada media tumbuh.

5 BAB II

KAJIAN PUSTAKA 2.1. Mucor miehei

Mucor merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam kingdom fungi atau biasa disebut jamur. Mucor terdiri dari 3000 jenis spesies yang dapat ditemukan di berbagai tempat seperti tanah, tanaman, buah, permukaan, makanan dan lain sebagainya. Pada umumnya jamur ini memiliki warna putih atau abu – abu dan memiliki waktu untuk berkembang biak relatif cepat.

Gambar 2.1 Jamur Mucor sp (Anonim(2). 2011)

Koloni Mucor miehei pada media PDA ketika pertama kali tumbuh adalah putih kemudian berubah menjadi abu pucat dan terakhir akan menjadi abu-abu tua (Lunn, 1977).

2.2. Lipase

Lipase (triacylglycerol hydrolase, E.C. 3.1.1.3) merupakan enzim yang penting pada industri lemak dan minyak, yaitu untuk mengubah bentuk fisik dan kimia minyak dan lemak alami menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi (Elisabeth, 2000) sebagai contoh yang telah berhasil dengan baik yaitu modifikasi minyak dari tumbuhan menjadi lemak kakao subtitusi yaitu minyak sawit dengan stearin kelapa sawit, ataupun dengan mengganti sebagian dengan lemak sapi, minyak bunga matahari yang dilakukan secara interesterifikasi enzimatis (Macrae, 1983).

Aplikasi lipase untuk sintesis senyawa organik semakin banyak dikembangkan, terutama karena reaksi menggunakan enzim bersifat regioselektif dan enansioselektif. Aktifitas katalitik dan selektivitas enzim, tergantung dari struktur substrat, kondisi reaksi, jenis pelarut, dan penggunaan air dalam media. Penggunaan lipase pada industri minyak meningkat sejalan dengan pengetahuan bahwa lipase tidak hanya mampu mengkatalisa reaksi hidrolis tetapi pada kondisi tertentu juga dapat mengkatalisa reaksi sebaliknya (Anonim(2), 2011).

7

2.3. PUF

Polyurethane adalah campuran dua jenis bahan kimia (isocyanate dan

polyol) yang diaduk secara bersama-sama, sehingga terjadi reaksi dan membentuk busa. Polyurethane juga terdapat dalam berbagai bentuk, seperti busa lentur, busa keras, pelapis anti bahan kimia, bahan perekat, dan penyekat, serta elastomers. Sedangkan berdasarkan ilmu kimia PUF adalah setiap polimer yang terdiri dari rantai organik unit bergabung dengan urethan karbamat. Polimer Polyurethane

dibentuk melalui pertumbuhan polimerisasi langkah dengan mereaksikan suatu monomer yang mengandung paling sedikit dua isosianat kelompok fungsional dengan monomer lain yang mengandung setidaknya duahidroksil ( alkohol ).

Polyurethane memiliki fungsi sebagai bahan isolasi temperatur dan juga memiliki kelebihan sebagai bahan penyerap suara, ringan serta rigid sebagai bahan konstruksi. Polyurethane bisa ditemukan pada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya saja, pada cairan pelapis dan cat, elastomer keras seperti pada roda roller blade, penyekat berbahan keras, busa lentur yang lembut, serat elastis, atau sebagai kulit utuh.

Keunggulan dari PUF antara lain adalah memiliki berat jenis yang ringan yaitu sekitar 36 Kg/m3 dan memiliki nilai koefisien rambatan panas yang dihasilkan oleh Polyurethane hanya sekitar 0.017, menghasilkan konversi yang tinggi, dapat tahan terhadap suasana asam.

Bahan-bahan utama yang digunakan untuk membuat PUF adalah sebagai berikut:

Polyol

Material kunci untuk memproduksi PUF adalah bahan yang mengandung alkohol grup (OH) yang biasa disebut polyol. Bahan yang biasa digunakan untuk reaksi ini adalah polypropylene glycol, polyethylene glycol dan polytetramethylene glycol.

Isocyanate

-siocyanate (TDI). TDI di pasaran adalah campuran dari 2,4 dan 2,6 isomers yang terkontrol proporsinya.

Blowing agents

Bahan primer yang digunakan untuk mengembangkan PUF adalah karbon dioksida yang terbentuk karena reaksi antara air dan isocyanate. Selain karbon dioksida, bahan lain yang sering digunakan sebagai zat pengembang adalah metilen klorida.

Catalysts

* Tertiary amines

Katalis ini berfungsi untuk mempercepat dan mengontrol laju reaksi antara air dan isocyanate. Bahan yang umum digunakan adalah tri ethylene diamine (TEDA)

Tin salts

Stannouse octoate (tin II salt) umumnya sering digunakan sebagai katalis

Tin salt yang berfungsi mengontrol polyol dan isocyanate. Karena kebutuhan bahan ini sangat sedikit dan untuk menjaga keakuratan jumlah maka biasanya stannouse octoate dilarutkan terlebih dahulu dalam polyol

sebelum digunakan.

Silicone Surfactant

9

Reaksi pada PUF adalah :

Langkah 1 : Molekul air bergabung dengan carbon pada isocyanate

dan membentuk ikatan ionik

Langkah 2 : Nitrogen pada isocyanate mengikat 1 atom hidrogen dari air

Langkah 3 : Nitrogen mengambil hidrogen lain yang ada terikat pada gugus O dan membentuk amina kemudian gugus O yang tersisa membentuk ikatan rangkap dengan C dan membentuk karbon dioksida.

Langkah 5 : Nitrogen mengikat hydrogen dari amina dan membentuk urea.

Menurut Iranian Journal PUF memiliki porositas sebesar 100-500 μm. Hal inilah yang memungkinkan PUF dapat digunakan sebagai carrier karena dengan adanya porositas sebesar itu mampu mengikat enzim.

2.4. Immobilisasi Enzim

Enzim terimobilisasi adalah suatu enzim yang dilekatkan pada suatu bahan yang inert dan tidak larut seperti sodium alginat. Amobilisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas dan membuat sel, organel atau enzim dapat digunakan secara terus menerus (Brodelius,1987). Dengan sistem ini, enzim dapat lebih tahan terhadap perubahan kondisi seperti pH atau temperatur. Sistem ini juga membantu enzim berada di tempat tertentu selama berlangsungnya reaksi sehingga memudahkan proses pemisahan dan memungkinkan untuk dipakai lagi di reaksi lain. Sistem ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi sehingga di industri banyak digunakan dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim.

Ketika akan mengimobilisasi enzim maka harus dipilih metode yang tepat agar bisa menghindari kehilangan aktifitas enzim tanpa merubah gugus aktif enzim. Dengan kata lain mengikat enzim tetapi sebisa mungkin mengurangi kerusakan enzim. Pengetahuan mengenai sisi aktif enzim akan sangat membantu dalam proses ini. Sisi aktif bisa dilindungi selama proses pelekatan dimana protektif grup bisa dihilangkan tanpa mengurangi aktifitas enzim.

Macam-macam teknik dalam pengimmobilisasian enzim adalah:

Carrier-Binding :

11

aktifitas setelah imobilisasi bergantung pada sifat zat pembawa. Metode ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : adsoprsi fisik, ikatan ionik, dan ikatan kovalen.

Gambar 2.2 Carrier-Binding (Anonim(3), 2005)

Cross-Linking :

Metode ikatan silang hampir sama dengan ikatan kovalen pada carrier bending tetepi tidak menggunakan zat pembawa yang tidak larut dalam air.

Gambar 2.3 Cross-Linking (Anonim(3), 2005)

Entrapping :

menahan enzim tetap berada di dalam matrik apabila dibandingkan dengan metode lainnya (Brodelius, 1987).

Gambar 2.4 Entrapping (Anonim(3), 2005)

Keuntungan dari imobilisasi enzim adalah:

Kemampuan untuk menghentikan reaksi secara cepat dengan menghilangkan enzim dari larutan yang bereaksi.

Enzim biasanya distabilisasi dengan bounding.

Produk tidak terkontaminasi dengan enzim (khususnya pada industri makanan dan obat).

Dapat dihitung laju kerusakan, tidak memerlukan persiapan reagen.

Ikatan Kovalen

Metoda ini dilakukan dengan cara menggunakan sistem dimana enzim dapat terikat secara kovalen dengan gugus reaktif dari suatu matrik, atau enzim terikat pada suatu senyawa perantara yang menghubungkan enzim dengan matriknya. Ikatan kovalen merupakan teknik imobilisasi antara enzim dan support matriks. Ketika mencoba untuk memilih teknik mengimobilisasi protein pilihannya terbatas oleh dua karakteristik :

1) Ikatan reaksi harus terjadi pada dibawah kondisi yang tidak menyebabkan penurunan aktifitas enzim.

2) Sisi aktif enzim tidak boleh dipengaruhi oleh reagen.

Ikatan kovalen didasarkan pada ikatan antara enzim dan air yang ada pada

13

Carboxyl group Imidazolegroup

Sulfhydryl group Phenolic group

Hydroxyl group Thiol group

Threonine group Indole group

Metode ini dapat di klasifikasikan menjadi metode diazo, peptide and alkylation yang bergantung pada strukturnya. Kondisi untuk immobilisasi pada ikatan kovalen ini lebih kompleks. Ikatan kovalen juga dapat menyesuaikan struktur dan sisi akti dari enzim sehingga dapat mengurangi penurunan aktifitas. Gaya ikat antara enzim dan zat pembawa sangat kuat sehingga tidak ada enzim yang keluar. Semakin tinggi aktifitas, maka akan menghasilkan sisi yang tidak aktif sehingga diperlukan asam amino untuk menjadikan sisi tersebut aktif kembali. Ikatan kovalen dapat terjadi seperti berikut :

Matrik Amobilisasi

Matrik yang digunakan dalam proses amobilisasi ditentukan oleh metode yang akan dipilih untuk amobilisasi. Diantara matrik yang umum digunakan untuk amobilisasi sel adalah :

Polimer sintetis

Polimer sintetis biasanya dipilih karena ingin mendapatkan sifat fisika kimia tertentu dari matrik tersebut. Porositas dan sifat hidrofob/hidrofil dari matrik jenis ini dapat diatur lebih mudah. Contoh polimer sintetis yang banyak digunakan untuk amobilisasi sel adalah, gel poliakrilamid, metakrilat, poliurethan, resin epoksi.

Diazotization : SUPPORT--N=N—ENZYME

Amide bond formation : SUPPORT--CO-NH—ENZYME

Schiff's base formation : SUPPORT--CH=N--ENZYME

Amidation reaction : SUPPORT--CNH-NH—ENZYME

Thiol-Disulfide interchange : SUPPORT--S-S—ENZYME

Alkylation and Arylatio : SUPPORT--CH2-S—ENZYME

Polimer alam.

Polimer alam mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh polimer sintetis yaitu, polimer alam dapat diterima oleh hampir semua jenis sel. Sel umumnya dapat mempertahankan availabilitasnya yang tinggi apabila diamobilisasi dengan polimer alam. Polimer alam dapat dibedakan berdasarkan perbedaan mekanisme pembentukan gelnya, yaitu polimer alam yang membentuk gel dengan perubahan temperature (thermal gel) contohnya, kolagen, gelatin, agar, karagen. Polimer alam yang membentuk gel dengan reaksi pengionan, contohnya alginat, kitosan (Brodelius, 1987).

15

2.5 Co-immobilizer

a. Lesitin

Lesitin adalah campuran fosfatida dan senyawa-senyawa lemak yang meliputi

fosfatidil kolin, fosfatidil etanolamin, fofatidil inositol

Gambar 2.6 Lesitin

b. Gelatin

Gelatin adalah protein yang diekstrak dari kolagen dengan bahan dasar kulit, jaringan penyambung, dan tulang hewan.

c. PEG

Polyethylene glicol (PEG) adalah salah satu polimer yang banyak digunakan dalam industri pangan, kosmetik, dan farmasi. Secara kimiawi, PEG merupakan sekelompok polimer sintetik yang larut air dan memiliki kesamaan struktur kimia berupa adanya gugus hidroksil primer pada ujung rantai polieter yang mengandung oksietilen (-CH2-CH2-O-). Beberapa sifat

utama dari PEG adalah stabil, tersebar merata, higroskopik , dapat mengikat pigmen, dll.

Gambar 2.7 PEG

d. Magnesium Klorida

2.6 Biodiesel

Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono-alkyl ester dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Biodiesel dapat diperoleh melalui reaksi transesterikasi trigliserida dan atau reaksi esterifikasi asam lemak bebas tergantung dari kualitas minyak nabati yang digunakan sebagai bahan baku. Esterifikasi adalah proses yang mereaksikan asam lemak bebas (FFA) dengan alkohol rantai pendek (metanol atau etanol) menghasilkan metil ester asam lemak (FAME) dan air. Sedangkan proses transesterifikasi adalah proses yang mereaksikan trigliserida dalam minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol rantai pendek seperti methanol atau etanol (pada saat ini sebagian besar produksi biodiesel menggunakan metanol) menghasilkan metil ester asam lemak (Fatty Acids Methyl Esters / FAME) atau biodiesel dan gliserol (gliserin) sebagai produk samping (Hikmah, 2010).

Setelah melewati proses ini, tidak seperti minyak sayur langsung, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan diesel (solar) dari minyak bumi, dan dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Namun, biodiesel lebih sering digunakan sebagai penambah untuk diesel petroleum, meningkatkan bahan bakar diesel petrol murni ultra rendah belerang yang rendah pelumas. Biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang dapat mengurangi emisi gas-gas seperti CO2, SO2, Hidrokarbon dan NOx di udara. Selain itu biodiesel memiliki beberapa

keunggulan diantaranya : biogradeble, tidak beracun, memiliki bilangan cetane

17 BAB III METODOLOGI 3.1. Rancangan Percobaan

Penelitian Laporan akhir ini dilakukan melalui metode eksperimental. Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan adalah :

Persiapan

Isolasi crude lipase

Uji aktivitas lipase hasil isolasi (kondisi pH dan suhu optimum pada aktivitas Unit yang tertinggi).

Amobilisasi crude lipase menggunakan PUF dan uji aktivitasnya. Aplikasi crude lipase

Analisa hasil produk biodiesel.

Efisiensi pemakaian crude lipase amobil. 3.1.1. Alat

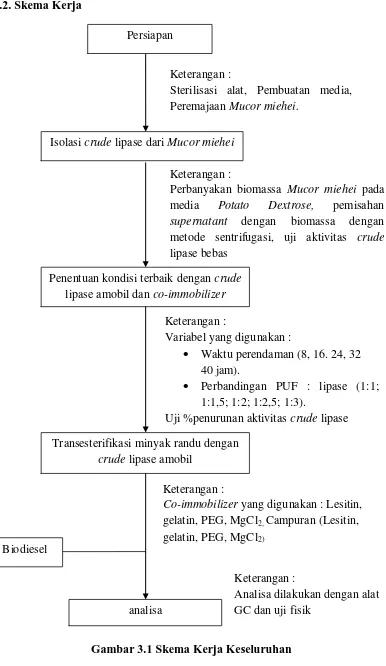

Alat yang digunakan dalam penelitian laporan akhir seperti yang terdaftar berikut:

Tabel 3.1. Alat-alat penelitian laporan akhir

No Nama Alat Ukuran Spesifikasi 1 Tabung reaksi 15 ml Schott Duran 2 Erlenmeyer 100 ml

250 ml 6 SD/1 Aprox /1 Borosilicate 500 ml

No Nama Alat Ukuran Spesifikasi

Tabel 3.2 Bahan-bahan penelitian laporan akhir

19

No Bahan Merk Spesifikasi

10 HCl P.a Cair

11 NaOH Teknis Padat

12 Lesitin P.a Cair

13 Gelatin - Serbuk

14 Ethanol 96% P.a Cair

15 Polyethylene glycol - Pasta

16 Polypropylene glycol - Pasta

17 Toluene diisocyanate Sigma Cair

18 Stannous octoate - Cair

19 Triethylene diamine - Cair

20 Silicone glycol - Cair

21 Ethylene diamine Fluka Cair

22 Na2Co3 P.a Serbuk

20

Gambar 3.1 Skema Kerja Keseluruhan Isolasi crude lipase dari Mucor miehei

Penentuan kondisi terbaik dengan crude

Sterilisasi alat, Pembuatan media, Peremajaan Mucor miehei.

Keterangan :

Perbanyakan biomassa Mucor miehei pada media Potato Dextrose, pemisahan

supernatant dengan biomassa dengan metode sentrifugasi, uji aktivitas crude

lipase bebas

Uji %penurunan aktivitas crude lipase

Biodiesel

Keterangan :

Co-immobilizer yang digunakan : Lesitin, gelatin, PEG, MgCl2, Campuran (Lesitin,

gelatin, PEG, MgCl2)

Keterangan :

Analisa dilakukan dengan alat GC dan uji fisik

21

3.3. Prosedur Kerja

3.3.1.Cara Pembuatan Media Potato Dextrose

Kentang diiris tipis dan direbus dalam aquades 1000 ml selama 1 jam kemudian disaring dengan kain saring. Dan ditambahkan dekstrosa ke dalam filtrat dan dipanaskan hinga larut, ditambahkan air lagi untuk mengganti yang menguap. Selanjutnya, dimasukan ke dalam erlenmeyer dan di sterilkan dalam autoklaf dalam suhu 121oC, ±30 menit.

3.3.2. Peremajaan Mikroorganisme

Media PDA dalam bentuk agar miring disiapkan, kemudian dalam keadaan steril dua lup ose dari biakan murni Mucor miehei dimasukan ke dalam agar miring tersebut dan diinkubasi kembali dengan kondisi yang sama seperti pada saat inkubasi biakan murni.

3.3.3. Pembuatan Starter ( Inokulum )

Dua ml air steril dituang pada biakan murni Mucor miehei dan dikocok. Campuran tersebut di tuang ke dalam beaker 50 ml dan dilakukan pengulangan. Campuran yang telah di dapat diencerkan hingga 10 ml dan dituang pada 100 ml media cair steril. Kemudian diinkubasi di dalam shaker incubator selama 4 hari pada suhu 54 oC.

3.3.4. Produksi Crude Lipase

Larutan inokulum dipindahkan pada 800 ml media cair sebanyak 3-10 % dari 800 ml media cair fermentasi. Media cair diinkubasi selama 5 hari sesuai dengan kurva pertumbuhan.

3.3.5. Isolasi Crude Lipase

Crude lipase dari biakan Mucor miehei dalam media fermentasi diisolasi dengan metode sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama ± 10 menit. Supernatan yang diperoleh mengandung crude lipase murni dan di uji aktifitasnya.

3.3.6. Cara Pembuatan PUF

selama 3 detik. Setelah itu EDA dituang kedalam tangki pengaduk dan diaduk lagi selama 5 detik.

3.3.7. Cara Pengimmobilisasian Crude Lipase pada PUF

PUF direndam dalam co - immobilizer lalu dikeringkan pada suhu ruang. Setelah itu crude lipase ditambahkan pada PUF.

3.3.8. Penentuan Efisiensi Crude Lipase Amobil

Efisiensi crude lipase didefinisikan sebagai berapa kali pemakaian crude

lipase untuk bisa mengkatalis reaksi sintesis pada lemak atau minyak. Proses penentuan efisiensi crude lipase amobil adalah proses yang dilakukan berulang kali sampai aktifitas crude lipase amobil tidak efisien untuk digunakan lagi.

3.3.9. Penentuan Aktifitas Crude Lipase Bebas

Untuk menentukan aktifitas crude lipase digunakan metode titimetri, yaitu sebanyak 2 ml minyak randu dalam erlenmeyer 50 ml di tambah 1 ml buffer phospat dan 1 ml larutan enzim. Campuran substrat – enzim ini kemudian dikocok menggunakan shaker incubator pada kondisi yang telah ditentukan. Setelah ± 30 menit, substrat enzim diinaktifkan dengan menggunakan campuran aseton : etanol (1 : 1) sebanyak 1 ml. campuran tersebut ditambahkan 5 tetes phenolftalin 1 % sebagai indikator dan dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 1 N. titrasi dihentikan setelah campuran berubah menjadi merah muda. Pengukuran dilakukan secara duplo (Yusriansah, 2009).

3.3.10. Penentuan % Penurunan Aktivitas Crude Lipase Amobil

23

3.3.11. Aplikasi Crude Lipase pada Pembuatan Biodiesel

Pembuatan biodiesel terdiri dari pengukuran kadar asam lemak bebas, esterifikasi, transesterifikasi menggunakan katalis crude lipase amobil, distilasi, dan pencucian.

3.3.12. Pengukuran Kadar Asam Lemak Bebas Minyak Randu Awal

Sebelum minyak randu ditransesterifikasi, maka dilakukan pengecekan kadar asam lemak bebas atau FFA (Free Fatty Acid) terlebih dahulu. Apabila kadar FFA yang terhitung lebih besar dari 2, maka harus dilakukan esterifikasi terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kadar FFA lebih kecil dari 2, maka bisa langsung dilakukan transesterifikasi. Uji FFA dilakukan dengan menimbang 20 gram minyak dalam erlenmeyer dan dipanaskan hingga suhu 40 oC kemudian ditambahkan metanol sebanyak 50 ml serta indicator PP sebanyak 5 tetes. Setelah itu, larutan di titrasi menggunakan 1 N KOH hingga didapatkan warna merah muda. Hasil titran dimasukkan dalam perhitungan untuk mengetahui kadar FFA minyak randu. Perhitungannya sebagai berikut :

Dimana : minyak randu harus di esterifikasi untuk menurunkan kadar FFA. Esterifikasi dilakukan dengan memanaskan minyak randu hingga suhu 60 oC dan menambahkan metanol dan H2SO4 yang telah di campur terlebih dahulu. Kondisi

3.3.14. Pengukuran Kadar FFA Setelah Esterifikasi

Apabila setelah proses esterifikasi didapatkan FFA > 2, maka dilakukan kembali esterifikasi dengan prosedur yang sama dengan 3.2.9.

3.3.15. Transesterifikasi Minyak Randu

Setelah nilai FFA < 2, maka reaksi transesterifikasi dapat dilakukan ke dalam minyak randu dimasukkan metanol dan crude lipase amobil dan dipanaskan serta diaduk dengan stirrer pada suhu opersi 40 oC dan pH 7 serta waktu operasi selama 1 jam. Hasil yang didapat dari proses ini akan terdapat dua lapisan, yaitu : lapisan atas adalah crude biodiesel (metil ester) dan lapisan bawah adalah gliserol.

3.3.16. Pencucian

Apabila sisa metanol sudah terdistilasi, maka crude tersebut dimurnikan untuk menghilangkan sisa-sisa gliserol dengan menggunakan air panas suhu 80-90 oC sampai diperoleh warna jernih.

3.3.17. Analisa Biodiesel Dengan Gas Cromatography

Menimbang sampel biodiesel ±10 ml dengan neraca berskala 4 angka dibelakang koma. Kemudian ditambahkan benzene-alkohol dengan massa sama dengan massa sampel biodiesel. Kedua larutan dicampur hingga homogen dan dianalisa dengan GC.

3.4. Pengumpulan Data

Variabel yang digunakan pada laporan akhir ini adalah : Waktu perendaman PUF dengan crude lipase. Perbandingan PUF dengan jumlah enzim.

3.5. Analisis Data

25 BAB IV

HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN

Amobilisasi crude lipase dari Mucor miehei dilakukan dengan menggunakan variabel perendaman dan jumlah perbandingan PUF : crude lipase untuk mengetahui kondisi yang paling optimum. Pengkondisian optimum tersebut nantinya akan di aplikasikan pada pembuatan biodiesel. Tahap-tahap yang dilakukan dimulai dari permajaan mikroorganisme Mucor miehei pada media PDA dan untuk pembuatan inokulum, Mucor miehei dikembangbiakkan pada media Potato Dextrose kemudian dilakukan tahap kurva pertumbuhan menggunakan metode analisa massa sel kering. Selanjutnya, dilakukan tahap isolasi Mucor miehei untuk mendapatkan crude lipase berupa cairan supernatan.

Crude lipase diamobilisasi pada PUF kemudian digunakan sebagai biokatalis pada pembuatan biodiesel. crude lipase yang diimobilisasi tersebut di uji aktifitasnya dengan menggunakan metode titimetri. Dalam pengaplikasiannya, metil ester yang dihasilkan di uji kemurniannya dengan menggunakan GC.

4.1. Persiapan

Persiapan awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah sterilisasi alat, persiapan media dan peremajaan mikroorganisme. Tujuan dari sterilisasi adalah untuk meminimalisir adanya kontaminasi pada media. Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan metode pemanasan dan menggunakan alat

autoclave pada suhu ±121°C selama 30 menit baik untuk media maupun alat. Media tumbuh yang digunakan untuk pertumbuhan meliputi media padat dan media cair. Media padat pada pertumbuhan Mucor miehei adalah Potato Dextrose Agar (PDA) sedangkan untuk media cair digunakan Potato Dextrose. PDA merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk membiakkan suatu mikroorganisme, baik itu berupa cendawan/fungi, bakteri, maupun sel makhluk hidup. Kandungan nutrisi-nutrisi penting dalam PDA antara lain : ekstrak potato (kentang) merupakan sumber karbohidrat, dextrose

Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mucor miehei. Peremajaan yang dilakukan untuk Mucor miehei adalah 4 hari menggunakan incubator dengan suhu 37oC, peremajaan ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Yusriansah, 2009). Mucor miehei

merupakan jenis jamur yang dapat menghasilkan lipase. crude lipase ini dapat digunakan sebagai biokatalisator pada pembuatan biodiesel. crude lipase memiliki sifat khusus dapat memecahkan ikatan ester pada lemak dan gliserol. Selain itu, crude lipase mempunyai kemampuan mengkatalis reaksi organik baik didalam media berair maupun dalam media non air (Sumarsih, 2004). Crude lipase sangat berperan dalam pemisahan asam lemak dan pelarutan noda minyak pada alat industri agar minyak dapat dilarutkan dalam air. Beberapa reaksi yang dikatalisis oleh lipase diantaranya adalah reaksi hidrolisis, alkoholisis, esterifikasi,dan transesterifikasi (Dosanjh dan Kaur, 2002).

Mucor miehei yang telah dilakukan peremajaan dilakukan penelitian selanjutnya yaitu penentuan fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan kurva pertumbuhan yang menggunakan analisa sel kering. Pengambilan sampel kurva pertumbuhan tersebut dilakukan setiap 24 jam selama 7 hari.

27

Gambar 4.1 : Grafik Massa Sel Kering (Gram) Vs Lama Inkubasi (Hari) pada Kurva pertumbuhan Mucor miehei.

4.2. Isolasi Crude Lipase

Untuk menghasilkan crude lipase, dilakukan beberapa tahap antara lain perbanyakan biomassa. Perbanyakan biomassa diharapkan dapat digunakan sebagai starter untuk pembuatan crude lipase. Perbanyakan biomassa ini dilakukan dengan menambahkan Mucor miehei pada media cair dan dilakukan inkubasi selama 4 hari pada incubator shaker dengan suhu 54 oC. Pembuatan

starter dilakukan selama 4 hari karena pada hari keempat Mucor miehei

mengalami fase log.

berpengaruh pada pada pertumbuhan dan reproduksi sel itu sendiri (Rulianah, 2005).

Hasil dari produksi crude lipase diisolasi dengan menggunakan metode sentrifugasi. crude ipase di sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Hasil dari sentrifugasi terdiri atas supernatant dan biomass.

Supernatant kemudian dipisahkan dari endapannya dan diiuji aktivitasnya dengan metode titimetri.

4.3. Uji Aktivitas Crude Lipase Hasil Isolasi

Uji aktivitas crude lipase hasil isolasi dilakukan dengan menggunakan metode titrimetri. Substrat yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak randu dan titran yang digunakan adalah NaOH 0,5 N yang berfungsi untuk menentukan jumlah asam lemak yang dibebaskan selama reaksi. Satu unit (U)

crude lipase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang diperlukan untuk membebaskan 1µ mol asam lemak per ml per menit dari triasilgliserol (Rahim, 2003).

Uji aktivitas crude lipase ini dilakukan pada kondisi optimum crude

lipase yaitu pada suhu 40 oC dan pH 7. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aktivitas crude lipase yang diperoleh sebesar 100 U/ml crude lipase.

4.4. Amobilisasi Crude Lipase Menggunakan PUF dan Uji Aktivitas. Pembuatan PUF dilakukan dengan pencampuran antara polyol dan

isocyanate. Pencampuran tersebut harus dilakukan dengan pengadukan cepat dan konstan sehingga reaksi antara polyol dan isocyanate dapat terjadi secara sempurna dan membentuk CO2 serta menghasilkan hard segment yang rigid.

Pengadukan yang tidak konstan dapat menyebabkan terjadinya strinking pada

hard segment sehingga hard segment yang terbentuk tidak dapat mengembang sempurna. Hal ini disebabkan karena CO2 yang terjebak dalam urea segment

keluar.

Reaksi pembentukan PUF secara umum dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

Pembentukan Urethane :

29

Urethane terbentuk melalui reaksi antara isocyanate dengan polyol. Isocyanate yang digunakan adalah Toluene Diisocyanate (TDI) sedangkan polyol yang digunakan adalah Poly Propilane Glycol (PPG).

Pembentukan Amina dan CO2 :

Selain bereaksi dengan polyol, isocyanate bereaksi dengan air yang membentuk amina dan CO2. CO2 yang terbentuk akan membantu dalam

pembentukan hard segment, dimana CO2 akan mengembang sehingga

hard segment akan menggembung dan setelah hard segment mengeras, CO2 akan keluar melalui pori-pori hard segment secara perlahan.

Pembentukan Urea :

Amina yang terbentuk dari reaksi sebelumnya, akan bereaksi dengan isocyanate dan menghasilkan urea sebagai hard segment dalam pembentukan polyurethane foam (Hendrawati, 2007).

Pada tahap amobilisasi digunakan dua metode, yaitu : metode

entrappment dan metode covalent attachment (Chemija, 2006). Metode

entrappment dilakukan pada saat PUF direndam dengan crude lipase hingga

crude lipase dapat masuk ke dalam PUF. Sedangkan untuk metode covalent attachment dilakukan dengan cara merendam PUF dalam co-immobilizer yang berupa campuran dari lesitin, gelatin, PEG, MgCl2. Jumlah perbandingan

masing-masing co-immobilizer yang digunakan adalah 1:1.

Gambar 4.2 Metode Covalent Attachment pada PUF dan Lipase (E–enzim) (Chemija, 2006)

Gambar 4.3 Metode Immobilisasi secara Entrapment dan Covalent Attachment

Penggunaan campuran co-immobilizer dipilih berdasakan penelitian pendahuluan, dimana aktivitas crude lipase setelah di rendam dengan masing-masing co-immobilizer mengalami % penurunan aktivitas sebesar 50 % sedangkan bila menggunakan campuran dari setiap co-immobilizer maka % penurunan aktivitasnya menjadi 25 %

Perbandingan antara jumlah PUF dan jumlah co-immobilizer adalah 1:2 hal ini sesuai dengan referensi yang kami gunakan yaitu American Journal of Biochemistry and Biotechnology 3 (3): 163-166, 2007. ISSN 1553-3468.

31

Gambar 4.4 Grafik % penurunan aktivitas lipase vs Co-immobilizer setelah dilakukan perendaman ( Lesitin ; PEG ; MgCl2 ; Gelatin ;

Campuran)

4.5. Penentuan Aktivitas Crude Lipase Amobil

Aktivitas crude lipase amobil juga di lakukan dengan metode titrimetri, dan variabel yang digunakan pada uji aktivitas ini adalah perbandingan antara PUF : crude lipase dan waktu perendaman.

Gambar 4.5 % Penurunan aktivitas lipase, Waktu Perendaman (jam) vs % Penurunan aktivitas ( 8 jam ; 16 jam ;24 jam ; 32 jam ; 40 jam )

4.6. Aplikasi Crude Lipase Amobil dalam Biodiesel

Biodiesel adalah metil ester yang di produksi dari minyak tumbuhan/hewan yang telah dikonversikan menjadi metil ester dengan proses transesterifikasi menggunakan katalis. Sebelum dilakukan reaksi transesterifikasi, maka minyak randu harus diukur terlebih dahulu kadar FFA awal. Hasil dari pengukuran FFA awal minyak randu adalah 23 %. Untuk membuat biodiesel, maka minyak harus mempunyai kadar FFA kurang dari 2, karena FFA yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyabunan dan menurunkan kualitas biodiesel. Oleh karena itu, dilakukan esterifikasi terlebih dahulu untuk menurunkan kadar FFA. Dalam proses esterifikasi minyak randu di tambahkan metanol dan H2SO4 yang diekseskan dengan tujuan untuk

mempercepat turunnya kadar FFA sehingga dapat memenuhi syarat untuk proses transesterifikasi. Kadar FFA yang diperoleh pada proses esterifikasi adalah sebesar 1,9 %.

33

Gambar 4.6 Reaksi transesterifikasi trigliserida menjadi metil ester (Hikmah, 2010)

Pada proses transesterifikasi ini, diperlukan katalis dalam reaksinya. Tanpa adanya katalis, konversi yang dihasilkan maksimum namun reaksi berjalan dengan lambat (Mittlebatch, 2004).

Reaksi transesterifikasi sebenarnya berlangsung dalam 3 tahap yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.7 Tahap transesterifikasi (Hikmah, 2010)

Dalam penelitian ini dilakukan pengaplikasian dengan menggunakan biokatalis dari crude lipase. crude lipase bekerja secara simultan dengan memecah trigliserida menjadi metil ester dan FFA dimana FFA yang terbentuk juga akan diubah menjadi metil ester. Kondisi optimum crude lipase yaitu pada pH 7 dan suhu 40oC. Pengaturan pH dilakukan dengan menambahkan larutan Na2CO3 0.5 M secara tetes demi tetes. Pengadukan

melalui incubator shaker selama 1 jam diharapkan dapat membantu dalam proses metanolisis. Proses metanolisis adalah pengkonversian trigliserida yang terkandung dalam minyak menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan produk samping berupa gliserol.

Hasil yang didapat dari reaksi transesterifikasi pada umumnya berupa dua lapisan. Akan tetapi, pada penelitian yang kami lakukan hanya menghasilkan satu lapisan yang disebabkan karena penggunaan biokatalis sehingga langsung dilakukan pencucian dengan air panas suhu 80-90 oC secara berulang hingga diperoleh pencucian yang bening. Setelah pencucian, dilakukan pemanasan minyak hingga suhu ±120 oC dengan tujuan agar sisa air cucian dan methanol yang terdapat pada metil ester menguap.

Produk yang diperoleh setelah pencucian, diuji dengan analisa gas chromatography (GC). Pada analisa ini akan diketahui apakah produk yang dihasilkan mengandung metil ester atau tidak. Hal ini dibuktikan dari kondisi

peak GC pada waktu ke 9 sampai 10. Peak yang terbentuk pada area tersebut membuktikan bahwa metil ester ada pada produk.

Untuk lebih memastikan, maka dilakukan uji kasar secara fisik yang meliputi densitas dan flash point. Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa produk yang dihasilkan merupakan biodiesel karena telah sesuai dengan spesifikasi fisik biodiesel komersial dengan nilai flash point, densitas sebagai berikut :

Tabel 4.1. Hasil Uji Fisik Biodiesel Densitas

Bio komersil 864.9607 110 * : Sampel tidak mencukupi

35

36 PENUTUP 5.1. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa isolasi crude lipase dapat dilakukan dengan metode sentrifugasi dan crude lipase yang telah diisolasi memiliki aktivitas sebesar 100 U/ml l crude ipase. Waktu amobilisasi crude lipase pada PUF yang terbaik adalah 24 jam dengan perbandingan jumlah PUF : crude lipase sebesar 1:1. Aplikasi crude lipase amobil pada pembuatan biodiesel dapat menghasilkan produk yang mendekati spesifikasi fisik biodiesel komersil dengan densitas 878.7899 kg/m3 dan flash point 130oC setelah lima kali pemakaian.

5.2. Saran

Perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk hasil biodiesel dengan GCMS. Pengambilan sampel untuk kurva pertumbuhan sebaiknya dilakukan tiap 8

jam agar peningkatan atau penurunan massa sel dapat terlihat lebih jelas Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan perbandingan

co-immobilizer yang terbaik.

Perlu dilakukan pengujin FFA di awal dan diakhir proses transesterifikasi. Perlu dicoba untuk mengaplikasikan crude lipase amobil lebih dari lima

37

Daftar Pustaka

Amir. 2006. Isolasi Lipase dari Mucor miehei sebagai Biokatalisator pada Pembuatan Biodiesel. Laporan akhir. Malang: Politeknik Negeri Malang

Anonim(1). 2006. Enzyme Activity.

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/IMMOB/enzymeac.htm, diakses pada 13 Februari 2011

Anonim(2). 2011. Lipase.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lipase, diakses pada 12 Februari 2011

Anonim(3). 2005. Methods of Immobilization.

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/IMMOB/methods.htm, diakses pada 13 Februari 2011

Anonim(4). 2005. Benefits of Immobilizing an Enzyme.

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/IMMOB/benefits.htm, diakses pada 13 Februari 2011

Anonim(5). 2005. Making Polyurethane Foam.

http://www.pslc.ws/mactest/foamsyn.htm, diakses pada 4 Maret 2011

Anonim(6). 2006. SNI 04-7182-2006

http://xa.yimg.com/kq/groups/3004572/314667868/name/SNI, diakses pada 9 Agustus 2011

Awang, Roila; et al. 2007. Immobilization of Lipase from Candida Rugosa on Palm-Based Foam as a Support Material Polyurethane. American Journal of Biochemistry and Biotechnology 3 (3): 163-166, 2007. ISSN 1553-3468 © 2007 Science Publications

Budiyanto, Agus. 2010. Pertumbuhan Mikroorganisme

http://zaifbio.wordpress.com/2010/11/08/pertumbuhan-mikroorganisme/, diakses pada 18 Agustus 2011

Chaplin, Martin. 2004. Methods of immobilization.

http://www.lsbu.ac.uk/biology/enztech/immethod.html, diakses pada 13 Februari 2011

Hikmah, Maharani; Zuliyana. 2010. Pembuatan Metil Ester (Biodiesel) Dari Minyak Dedak Dan Metanol Dengan Proses Esterifikasi Dan Transesterifikasi. Semarang: UNDIP.

Kattimani, Lingappa; et al. 2009. Immobilization of Streptomyces gulbargensis in polyurethane foam: A promising technique for L-asparagi-nase production. Iranian Journal Of Biotechnology, Vol. 7, No. 4, October 2009.

Romanowski, Perry. Tanpa tahun. Polyurethane.

www.madehow.com/Volume-6/Polyurethane.html, diakses pada 8 Februari 2011

Rulianah, Sri. 2005. Teknologi Bioproses Jurusan Teknik Kimia. Politeknik Negeri Malang.

1

Daftar Pustaka

Amir. 2006. Isolasi Lipase dari Mucor miehei sebagai Biokatalisator pada Pembuatan Biodiesel. Laporan akhir. Malang: Politeknik Negeri Malang

Anonim(1). 2006. Enzyme Activity.

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/IMMOB/enzymeac.htm, diakses pada 13 Februari 2011

Anonim(2). 2011. Lipase.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lipase, diakses pada 12 Februari 2011

Anonim(3). 2005. Methods of Immobilization.

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/IMMOB/methods.htm, diakses pada 13 Februari 2011

Anonim(4). 2005. Benefits of Immobilizing an Enzyme.

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/IMMOB/benefits.htm, diakses pada 13 Februari 2011

Anonim(5). 2005. Making Polyurethane Foam.

http://www.pslc.ws/mactest/foamsyn.htm, diakses pada 4 Maret 2011

Anonim(6). 2006. SNI 04-7182-2006

http://xa.yimg.com/kq/groups/3004572/314667868/name/SNI, diakses pada 9 Agustus 2011

Awang, Roila; et al. 2007. Immobilization of Lipase from Candida Rugosa on Palm-Based Foam as a Support Material Polyurethane. American Journal of Biochemistry and Biotechnology 3 (3): 163-166, 2007. ISSN 1553-3468 © 2007 Science Publications

Budiyanto, Agus. 2010. Pertumbuhan Mikroorganisme

http://zaifbio.wordpress.com/2010/11/08/pertumbuhan-mikroorganisme/, diakses pada 18 Agustus 2011

Chaplin, Martin. 2004. Methods of immobilization.

http://www.lsbu.ac.uk/biology/enztech/immethod.html, diakses pada 13 Februari 2011

Hikmah, Maharani; Zuliyana. 2010. Pembuatan Metil Ester (Biodiesel) Dari Minyak Dedak Dan Metanol Dengan Proses Esterifikasi Dan Transesterifikasi. Semarang: UNDIP.

Kattimani, Lingappa; et al. 2009. Immobilization of Streptomyces gulbargensis in polyurethane foam: A promising technique for L-asparagi-nase production. Iranian Journal Of Biotechnology, Vol. 7, No. 4, October 2009.

Romanowski, Perry. Tanpa tahun. Polyurethane.

www.madehow.com/Volume-6/Polyurethane.html, diakses pada 8 Februari 2011

Rulianah, Sri. 2005. Teknologi Bioproses Jurusan Teknik Kimia. Politeknik Negeri Malang.