GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBUDAYAAN PAPUA: SEBUAH KAJIAN AWAL

Ridwan dan Nalikoy Insowibinderi Sarwom Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)

1. Pengantar

Duka cita telah merundung dunia ketika tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat

(AS) menabrak dan meluluhlantakkan menara kembar World Trade Centre (WTC) pada

11 September 2001 di New York, AS. Selanjutnya, pada 26 Desember 2004, gelombang

tsunami telah menggulung Indonesia, Thailand, Sri Lanka dan India yang

mengakibatkan sekitar 228.000 orang meregang nyawa dan lebih dari 2 juta orang

kehilangan tempat bernaung. Dua tragedi tersebut, sebagai contoh, telah menorehkan

duka yang mendalam bagi masyarakat di dunia akibat aksi terorisme dan gelombang

tsunami yang menelan ribuan korban jiwa yang tidak berdosa.

Terhadap peristiwa tersebut, dunia merespon cepat dengan munculnya berbagai

lembaga bantuan pada tingkat lokal hingga tingkat internasional yang aktif membantu

daerah yang dilanda nestapa tersebut. Misalnya, di Inggris Disaster Emergency

Committee (Komite Bencana Darurat) telah menerima lebih dari 10 juta Euro dalam

kurun waktu 24 jam paska pemberitahuan penggalangan dana, memecahkan rekor

dunia sebagai jumlah dana terbesar yang pernah diterima dalam waktu 24 jam secara

online. Dana mengalir deras dari berbagai pelosok dunia seperti Somalia, Seychelles,

Birma, Maladewa dan donasi pribadi lainnya, total dana yang diterima dari publik

sebesar 392 juta Euro (Kweifio-Okai, 2014).

Dengan demikian, arus deras informasi via media dan internet telah menghantarkan

nation-states (negara-negara bangsa) pada tahap di mana setiap orang dapat melihat,

merasakan dan menaruh simpati pada peristiwa-peristiwa humanitarian, seperti yang

disebutkan di awal tulisan, yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari tempat

tinggalnya menjejak bumi. Fenomena tersebut kerap dinamai “globalisasi”, sebuah

proses yang terus berkembang dengan pesat, yang membuat dunia seolah-olah

Tulisan ini akan memfokuskan perhatian pada dampak globalisasi terhadap

kebudayaan Papua. Dalam implementasinya, tulisan akan dibagi ke dalam beberapa

bagian. Bagian awal akan menjelaskan definisi globalisasi sebagai pembuka wawasan

awal tentang globalisasi. Selanjutnya, akan mendeskripsikan kehadiran globalisasi

secara singkat di Indonesia, khususnya di Papua. Setelah itu, kami akan mengkaji

bagaimana globalisasi membawa dampak terhadap kebudayaan Papua dan diakhiri

dengan kesimpulan. Kami memiliki hipotesis bahwa globalisasi telah memberi dampak

negatif yang cukup signifikan terhadap kebudayaan Papua.

2. Pengertian Globalisasi

Terminologi Globalisasi mulai ramai dipergunjingkan secara akademik sejak tahun

1980-an. Saat itu, istilah tersebut menggambarkan perkembangan hubungan antar

negara atau hubungan internasional. Kata ‘internasional’ pertama kali diperkenalkan

oleh Jeremy Bentham pada tahun 1780-an untuk menjelaskan sebuah ‘realita baru’ yang

sedang terjadi pada waktu itu. ‘Realita baru’ tersebut terus berkembang dari tahun ke

tahun khususnya bersamaan dengan kemajuan teknologi. Saat ini ‘realita baru’ tersebut

dikenal dengan globalisasi dan menurut berbagai ilmuan, era globalisasi ditandai

dengan dunia baru atau a new world yakni dunia kontemporer yang muncul usai perang

dingin (Rudy, 2011: 1)1

Mengutip kamus Penguin Hubungan International, Globalisasi disebut sebagai “the

process whereby state-centric agencies and term references are dissolved in favour of

structure relations between different actors operating in a context which is truly global

and not merely international” (Evans, 1998: 200). Karenanya, globalisasi merupakan

sebuah proses yang melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun

non-pemerintah yang berkerja pada tahap global dan berusaha demi terciptanya suatu relasi

atau hubungan yang saling menguntungkan.

Senada dengan itu, Budi Winarno mendefinisikan globalisasi sebagai “masing-masing

aktor (bangsa-bangsa atau unit-unit politik lainnya, seperti transnational actors)

berperilaku dalam suatu cara yang secara fundamental berkaitan tidak hanya dengan

1 Lihat juga Bab Pendahuluan; Prof.Drs. Budi Winarno,M.A.,PhD. (2011). Dinamika Isu-Isu Global

struktur dan proses internal dalam dimensi politik, sosial dan ekonomi, tetapi juga

berkaitan dengan persepsinya tentang tempat dan perannya didalam sistem global”

(Budi Winarno, 2014: xvii).

Globalisasi dipahami secara luas merupakan fenomena yang menyatukan dunia melalui

kekuatan ekonomi dan teknologi dan perkembangan yang terjadi di satu tempat

memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup seseorang atau sebuah komunitas di

tempat lain. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi dan teknologi di Korea Selatan

mampu membuat negara ginseng ini diakui di kawasannya dan mengekspor budaya

mereka secara luas. Budaya K-Pop salah satunya merupakan bukti keberhasilan Korea

Selatan dalam mempromosikan negara mereka sehingga saat ini banyak kalangan muda

di Indonesia ramai-ramai mempelajari bahasa Korea, meniru penampilan artis-artis

Korea dan bahkan mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Korea tersebut. Perlahan

banyak komunitas yang mulai menganut gaya hidup a la Korea (Held,1999: 1).

Pemahaman tentang globalisasi sendiri terus diperdebatkan. David Held dan Anthony

McGrew mencoba mengklasifikasikan perbedaan pandangan tentang globalisasi dari

tiga schools of thought (mazhab pemikiran) yang mana ketiga kelompok dengan

pandangan yang sangat berbeda tersebut mereka sebut sebagai para hyperglobalizers,

para sceptics, dan para transformationalists. Para hyperglobalizers melihat globalisasi

sebagai sebuah era baru dimana manusia di dunia makin terjerumus dalam arus pasar

global, terus mengikuti ketentuan-ketentun yang ada dalam perkembangan ekonomi

dunia. Kenichi Ohmae merupakan salah satu pemikir hyperglobalists dan bagi mereka

kekuatan negara semakin melemah dan kekuatan pasar dunia lebih kuat. Negara yang

memiliki otoritas politik atas masyarakat dan ekonomi terlihat melemah dan otoritas

atau kekuatan tersebut perlahan dikendalikan oleh instutusi-instutusi atau

asosiasi-asosiasi internasional. Bagi mereka, globalisasi ini adalah sebuah fenomena ekonomi

yang memiliki dampak yang cukup luas dan mereka berkeyakinan bahwa akan

terbentuk sebuah masyarakat global atau apa yang mereka sebut sebagai ‘global civil

society’ (Held, 1999: 2-5).

Para sceptics, di lain pihak menilai pandangan hyperglobalists ini adalah ‘cacat’ dan

ini adalah naif. Menurut mereka, kekuatan negara tidak dapat dianggap remeh, dan

melihat bahwa justru kekuatan negara memainkan peran yang signifkan dalam

mengendalikan perekonomian internasional. Kekuatan untuk

menginternasionalisasikan aktifitas ekonomi tetap berada dibawah kendali negara dan

kegiatan tersebut akan tetap bergantung pada tiap negara untuk terus atau tidaknya

melanjutkan liberalisasi prekonomiannya. Oleh karena itu, dunia terlihat ‘kurang

terintegrasi’ dari sebelumnya. Mengutip pernyataan Gordon dan Weiss, ‘dunia secara

geografi terlihat kurang global dalam menjalankan ekonomi internasional dibandingkan

dengan era kerajaan-kerajaan’ (Held, 1999: 5).

Bagi para sceptics, adanya internasionalisasi tidak menghilangkan kesenjangan

‘Utara-Selatan’ dan perekonomian negara berkembang terus termarjinalkan dikarenakan arus

dagang dan investasi mengalir di negara ‘Utara’. Hal ini menyebabkan perkembangan

yang tidak merata antar negara maju dan berkembang. Menurut E.H.Carr (1981),

internasionalisasi merupakan project negara barat untuk mempertahankan kekuatan

dalam urusan dunia dan ia juga melihat bahwa slogan seperti ‘international order’ dan

‘international solidarity’ hanya sebatas slogan dari negara-negara kuat (Held, 1999: 6).

Para transformationalists, seperti Rosenau dan Giddens beranggapan bahwa globalisasi

menyebabkan perubahan pada negara-negara dan masyarakatnya secara mengglobal.

Mereka sepakat bahwa manusia semakin terhubung satu dengan yang lainnya akan

tetapi dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Globalisasi menyebabkan

meleburnya batas-batas negara, tidak jelasnya perbedaan antara internasional dan

domestik, urusan luar negri dan dalam negri. Akan tetapi, keberadaan suatu sistem

global tidak berarti akan menciptakan satu masyarakat global. Bagi mereka, globalisasi

menciptakan jurang pemisah antar masyarakat yang disebabkan oleh perekonomian

dunia. Pola dari globalisasi menyebabkan adanya beberapa negara, masyarakat atau

komunitas yang semakin diuntungkan dengan tatanan global yang baru, sementara

yang lain dikucilkan. Mereka juga meyakini bahwa globalisasi merupakan sebuah

proses perkembangan sejarah yang panjang yang akan menciptakan sebuah

‘sovereignity regime’ baru dan juga akan menciptakan munculnya organisasi politik

dan/atau ekonomi global baru yang kuat seperti korporasi-korporasi multinasional,

mereka meyakini dan seperti yang dipaparkan oleh Rossenau, dengan adanya

globalisasi kekuatan negara tidak hilang atau melemah melainkan berubah atau

terstrukturisasi menyesuaikan dengan kompleksitas perubahan dunia yang semakin

terhubung satu dengan lainnya (Held, 1999: 6-9).

Secara singkat, David Held menyimpulkan pandangan Hyperglobalists, Sceptics dan

Transformationalists tentang globalisasi melalui tabel 1 berikut ini (Held, 1999: 10):

Tabel 1 “Conceptualizing Globalization : three tendencies”

Hyperglobalists Sceptics Transformatinalists

Sumber : Global Transformations, Politics, Economics and Culture (Held, 1999: 10)

Dengan kata lain, globalisasi kerap dikaitkan dengan berbagai kekuatan didunia yang

non-state actor atau bahkan individu dalam suatu negara. Namun, ‘kekuatan’ yang

memainkan peranan paling penting dalam menjembatani negara-negara saat ini adalah

revolusi informasi dan teknologi seperti internet yang memiliki dampak yang tidak

terbatas secara global. ‘Kekuatan’ ini bergerak melintasi batas-batas negara dan tidak

berada di bawah suatu struktur politik (Goldstein, 2013-2014: 19-20). Singkatnya,

dunia yang kita huni saat ini semakin menyatu dibandingkan sebelumnya.

Dalam bukunya The Great Convergence, Kishore Mahbubani (2013 :3) menggambarkan

situasi dunia saat ini khususnya terkait dengan bagaimana nation-states lebih

terintegrasi saat ini.

“Before the era of modern globalization, when humanity lived disceretly in more than one hundred separate countries, humanity was like a flotila of a more than one hundred separate boats. ... Today, global circumstances have changed dramatically. The 7 billion people who inhabit planet earth no longer live in more than one hundred separate boats. Instead they all live in 193 separate cabins on the same boat. It has 193 captains and crews, each claiming exclusive responsibility for one cabin.” (Mahbubani, 2013, hal. 3)

Mahbubani mengibaratkan negara dahulu bak ribuan perahu yang tersebar di atas laut

akan tetapi berkat pengaruh globalisasi perahu-perahu yang tersebar dahulu, kini telah

menyatu dan menjadi sebuah kapal besar dengan 193 kabin yang mana tiap kabin

memiliki seorang kapten dan awak kabin yang secara eksklusif bertangung jawab atas

kabinnya masing-masing. Hal ini membuat dunia semakin terintegrasi dan

menghubungkan ke-7 miliyar penduduk bumi satu sama lain.

Secara keseluruhan, fenomena ini telah merubah wajah negara-negara di planet bumi

dalam berbagai aspek baik secara politik, ekonomi ataupun secara sosial dalam hal ini

budaya. Angin perubahan ini lebih kuat hembusannya dan menyapu dataran Asia,

Afrika dan Amerika Selatan (Movious, 2010: 6-18). Seperti halnya negara lain di Asia,

Indonesia pun tidak luput dari hembusan proses globalisasi. Bagian berikut akan

menjelaskan hembusan ‘badai’ globalisasi yang melanda Indonesia, khususnya di Papua.

3. Globalisasi di Indonesia, Khususnya di Papua

Pada awal tahun 1980-an Indonesia mulai merubah kebijakan ekonominya ketika harga

demikian, mendorong keterbukaan. Pada saat itu, Indonesia memulai proses globalisasi

yang diawali dengan membuka perekonomiannya dan kemudian menyebar pada aspek

lainnya. Para pengambil kebijakan saat itu memahami keuntungan dan peluang dari

membuka pintu perekonomian Indonesia dan bahkan mengikuti arus globalisasi dengan

sangat baik (Kartasasmita, 2001: 3-5).

Secara historis, pada masa Soeharto (1965 – 1998), Indonesia telah mengadopsi politik

bebas aktif yang mengangkat profil Indonesia secara global dan dipercaya untuk

bergabung sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan

Bangsa-Bangasa (PBB) periode 1973 – 1974 dan pada periode 1995 – 1996. Peran Indonesia

dalam ASEAN juga cukup mengagumkan, Indonesia mampu mendampingi dialog terkait

perdamaian dan resolusi konflik antara Kamboja dan Vietnam (1978 – 1991). Pada segi

perdagangan dan investasi, Indonesia menandatangani ASEAN Free Trade Agreement

(AFTA) atau perjanjian bebas dagang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan angka

investasi dan perdagangan sesama anggota ASEAN. Ditambah dengan itu Indonesia juga

telah menandatangani berbagai perjanjian kerjasama dengan negara-negara anggota

ASEAN+3, organisasi internasional seperti WTO dan APEC.

Di samping kerjasama dengan organisasi multinasional dan menandatangani berbagai

perjanjian multilateral, Indonesia juga telah mendatangani berbagai perjanjian bilateral

dalam sektor ekonomi dan perdagangan dengan banyak negara diantaranya seperti AS,

Cina, dan Jepang. Dikarenakan proses ‘membuka diri’ dan kerjasama Indonesia mampu

mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun

1975-1980 tercatat 60% merupakan orang miskin dan angka tersebut berkurang

menjadi 11,2% orang pada tahun 1996 (Wuryandari, 2011 ).

Kini, wajah globalisasi di Indonesia memiliki beragam wujud dan selalu menarik untuk

membahas tiap aspek-aspek tersebut. Tetapi, untuk pembahasan di tulisan ini akan

difokuskan pada aspek sosial budaya dan dari ke-33 provinsi yang ada di nusantara ini,

provinsi Papua atau yang dahulu dikenal dengan Irian Jaya yang akan menjadi inti topik

Papua merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland (Muller, 2008) dan memiliki

posisi yang unik dalam sejarah Republik Indonesia (RI). Setelah kemerdekaan RI pada

tahun 1945, Papua atau Irian Jaya belum menjadi bagian dari wilayah kesatuan RI dan

masih dibawah pemerintahan Belanda. Status Papua selalu menjadi perdebatan antara

Pemerintah RI dan Belanda, permasalahan yang kompleks ini dibawa ke PBB agar dapat

diselesaikan. Pada tanggal 19 November 1969, sesuai keputusan Majelis Umum PBB

dengan resolusi 2504 (XXIV) pada akhirnya Papua secara sah dan utuh diakui sebagai

bagian dari wilayah RI oleh komunitas internasional (Permanent Mission of The Republic

of Indonesia to The United Nations, 2004).

Di sinilah letak keunikan Papua, dalam perdebatan tersebut status Papua terus

dipergunjigkan. Pertanyaan seperti apakah Papua harus bersatu dengan Indonesia atau

merdeka? Terus menjadi permasalahan yang panas dan berlarut-larut hingga saat ini,

sebuah perdebatan yang mana Indonesia meyakini bahwa Papua merupakan bagian

integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dikarenakan debat inilah

Papua terus menjadi korban konflik internal.

Sumber konflik dapat berbeda tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim

LIPI Papua di tahun 2004 menunjukan bahwa ada empat permasalahan stategis yang

menjadi inti atau sumber permasalahan konflik di Papua yakni; sejarah integrasi Papua

kedalam wilayah Indonesia dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kegagalan pembagunan di Papua, dan

ketidapastian pemerintah terkait implementasi otonomi khusus dan juga marginalisasi

masyarakat Papua (Muridan S Widjojo, 2009).

Semenjak bergabung ke dalam pangkuan NKRI terdapat dua perkembangan menarik

terkait Papua. Pertama, dibawah pemerintahan Belanda tanah Papua atau Bumi

Cendrawasih ini dikenal dengan West New Guinea atau Nederlandse Nieuw Guinea.

Setelah integrasi kedalam RI, dataran tersebut dinamai Provinsi Irian Barat. Kemudian,

dibawah pemerintah Soeharto nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Pada tanggal

31 Desember 1999 nama Irian Jaya kembali dirubah menjadi Papua. Dibawah

Undang-Undang No.45/1999 dan INPRES No.1/2003 membagi wilayah Papua menjadi tiga

yang dikenal adalah Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat. Lalu semenjak tanggal

18 April 2007, dibawah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2007, Provinsi Irian Jaya

Barat dikenal sebagai Provinsi Papua Barat (Muridan S Widjojo, 2009).

Perkembangan kedua, sesuai UU No 21 tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No. 4151), di

Papua diberlakukan Otonomi Khusus atau Otsus untuk Provinsi Papua dan telah

dijalankan sejak tanggal 1 Januari 2002. Peraturan ini membantu masyarakat Papua

untuk turut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukaan

pembangunan strategis seperti mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap Hak

Asasi Manusia (HAM), percepatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan

kemajuan masyarakat Papua dengan menghargai kesetaraan dan keragamannya. Hal ini

juga menyangkut pelestarian budaya dan lingkungan di tanah Papua. Otsus ini

menekankan bahwa penghargaan atas budaya dan pelestarian budaya perlu dijunjung

dan memberikan beberapa kebebasan bagi masyarakat Papua dalam menjalankan

politik dan ekonomi daerah (Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The

United Nations, 2004: 60-61).

Sejarah otsus di Papua cukup menarik. Otsus diterapkan di bumi Cendrawasih beberapa

tahun setelah terjungkalnya regim Soeharto dan setelah berbagai kekecewaan yang

dialami oleh masyarakat Papua dengan pemerintah pusat yang membagi provinsi

tersebut menjadi dua. Selain itu, banyak suara yang menyerukan merdeka dan menarik

untuk dilihat bahwa banyak juga yang beranggapan bahwa penerapan otsus ini

merupakan upaya untuk membungkam suara-suara tersebut. Otsus ini merupakan hasil

dialog yang panjang, sebuah ‘negoasiasi panjang, kompromi dan pengambilan keputusan

antara pemerintah Indonesia dan Papua terutama ketika permasalahan terkait aneksasi

wilayah Papua ke Indonesia dan status politiknya diangkat ke permukaan kembali’.

Otsus ini merupakan sebuah win-win solution, sebuah solusi yang saling menguntungkan

dalam menyelesaikan permasalahan status politik Papua.

Terdapat harapan bahwa otsus mampu membawa kesejahteraan dan kesempatan bagi

masyarakat Papua untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,

tentram dan damai didalam kerangka NKRI. Sesuai dengan yang tertera dalam UU No.21

pendidikan dan budaya menekankan bahwa ‘sudah merupakan kewajiban pemerintah

provinsi untuk melindungi, mengajar dan mengembangkan kebudayaan asli Papua’

(Yoman, 2012). Hal ini dapat dilihat dari kutipan kedua bab tersebut berikut ini:

“Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 43

1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat bersangkutan. ...

Pasal 44

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli dengan peraturan perundangan-undangan. Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 57

1) Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.

2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.

3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan.

4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 58

1) Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan menetapkan jati diri orang Papua.

2) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjangan pendidikan. 3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di

jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, 2008, hal. 15 , 18-19).

Arus atau ‘hembusan’ globalisasi berhembus begitu cepat dan keras di bumi

Cendrawasih ini. Perubahan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh perkembangan

informasi dan teknologi dalam waktu yang singkat mampu merubah kondisi daerah dan

masyarakat setempat. Penerimaan akan suatu hal yang baru dan asing bukanlah hal

yang baru bagi Papua.

Sejarah mencatat bahwa sebelum pos pemerintahan Belanda didirikan pada tahun 1898,

Kristen dan menyelengarakan pendidikan di Papua. Aktivitas zending diawali dengan

kedatangan dua orang Jerman yakni Carl Ottow dan Johan Geissler pada tahun 1855.

Kedua missionaris tersebut memulai memperkenalkan ajaran Kristiani dan pendidikan

barat di Papua. (Meteray, 2012: 31-32)

Kemudian pada tahun 1923, I.S. Kijne, seorang guru Belanda tiba di Papua. Kijne

berupaya untuk mendidik orang asli Papua dan membangun harga diri orang Papua

melalui pengajaran, pengetahuan, dan kesenian. Selama 35 tahun (1923-1952) Kijne

telah menciptakan berbagai macam bahan bacaan dan lagu yang memuat kearifan lokal

(Meterey, 2012: 34-37). Selain Kijne, terdapat pula J.P.K. van Eechoud, pejabat resident

Papua pada tahun 1945 yang memiliki peranan yang besar dalam membangkitkan

kesadaran Papua untuk membangun daerah mereka sendiri. Menurut Bernarda

Meteray, Van Eechoud “memprakarsai pembukaan kursus berpola asrama, yang

memberikan materi pendidikan bidang pemerintahan, kesehatan, pertanian,

kemiliteran, dan pendidikan” (Meterey, 2012: 263). Dia juga merupakan peletak dasar

permasalahan Papua di kancah internasional sejak tahun 1950-1960an. (Meterey, 2012:

131)

Selain zending yang mampu menyebarkan pendidikan dan informasi, perananan media

massa pada tahun 1955 juga memiliki cukup signifikan terutama dalam memberitakan

berbagai kejadian di Papua dan luar negeri serta memberikan informasi terkait ilmu

pengetahuan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.

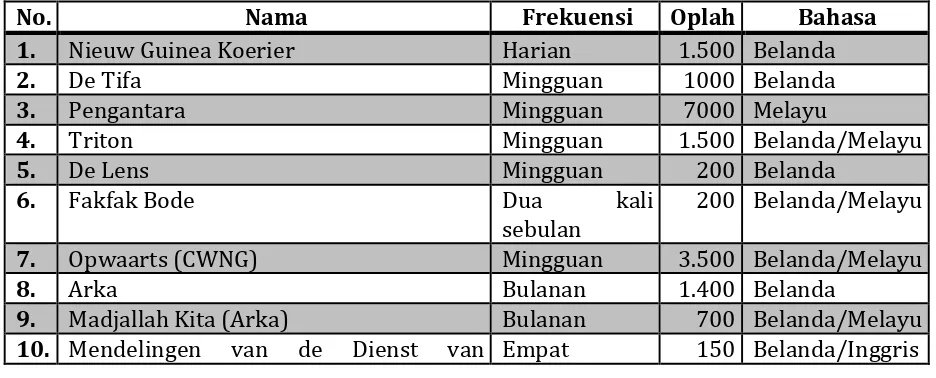

Tabel 2. Surat Kabar dan Majalah Papua pada 19602

No. Nama Frekuensi Oplah Bahasa

1. Nieuw Guinea Koerier Harian 1.500 Belanda

2. De Tifa Mingguan 1000 Belanda

3. Pengantara Mingguan 7000 Melayu

4. Triton Mingguan 1.500 Belanda/Melayu

5. De Lens Mingguan 200 Belanda

6. Fakfak Bode Dua kali

sebulan

200 Belanda/Melayu

7. Opwaarts (CWNG) Mingguan 3.500 Belanda/Melayu

8. Arka Bulanan 1.400 Belanda

9. Madjallah Kita (Arka) Bulanan 700 Belanda/Melayu

10. Mendelingen van de Dienst van Empat 150 Belanda/Inggris

Gezondheisdszorg Bulanan Sumber: Nasionalisme Ganda orang Papua (Meteray, 2012 : 217)

Paska tahun 1955, beberapa orang antara lain; Kijne, Boelaars, dan P.C. Schoe

berpendapat bahwa perubahan zaman dan laju modernisasi sangat cepat dan

masyarakat asli Papua perlu menyesuaikan dengan tuntutan laju tersebut dan dididik

sesuai dengan tuntutan dunia modern (Meteray,2012: 247). Kini dapat dilihat bahwa

masyarakat asli Papua mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia modern yang

dibawa oleh arus globalisasi ini. Oleh karena itu, pertanyaan saat ini adalah bagaimana

keberadaan kebudayaan Papua bertahan berhadapan dengan tekanan globalisasi saat

ini di samping perlindungan yang telah diberikan oleh Otsus?

4. Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan Papua

Globalisasi itu bersifat multidimensi dan banyak pemikir membagi teori globalisasi

kedalam tiga kategori yakni globalisasi politik, ekonomi dan kebudayaan. Peran mass

media dan komunikasi itu sendiri kerap didiskusikan ketika berbicara tentang

globalisasi kebudayaan (Movious, 2010: 8). Ketika berbicara tentang globalisasi

kebudayaan, sering teori tentang imperialisme kebudayaan turut dibicarakan. Teori

tersebut menjelaskan tentang sebuah bentuk kolonialisme yang baru yang mana mass

media memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan kapitalisme global yang

mempromosikan kebudayaan Amerika seperti konsumerisme, kepuasaan instant dan

individualisme (Movious, 2010: 10). Selain itu, kapitalisme global ini telah menciptakan

industrialisasi dan meningkatkan eksploitasi sumber daya alam dan kejahatan.

Maka, saat kita menganalisa fenomena ini, yang disebarkan melalui teknologi

komunikasi modern dan mass media, hal tersebut telah merusak dan terus mengancam

budaya masyarakat lokal khususnya masyarakat di daerah. Kehidupan tenang

masyarakat daerah yang didasarkan oleh kesederhanaan dan mindset yang

berkecukupan dibombardir dengan berbagai informasi dan tren yang tidak tersaring

terlebih dahulu. Informasi, perkembangan-perkembangan atau tren yang masuk tidak

sedikit merupakan budaya barat atau yang dapat disebut dengan McDonalisasi yang

Namun, teori tersebut masih tetap diperdebatkan dan kita tidak dapat mengatakan

bahwa proses globalisasi ini disebabkan oleh Amerika atau upaya Amerikanisasi dunia.

Perlu diingat juga bahwa proses imperialisme dan globalisasi berbeda. Imperialisme

jelas berbicara tentang dominasi suatu negara atas perekonomian dan politik negara

lain dengan kata lain merupakan sebuah proses yang dilakukan karena maksud

tertentu. Lain halnya dengan globalisasi yang merupakan sebuah proses yang terjadi

tanpa adanya maksud tertentu. Sebuah proses yang tidak bermaksud menciptakan

keterikatan atau ketergantungan antar negara tetapi justru terjadi. Tanpa adanya

pemaksaan atau tekanan yang nyata. Proses ini bekerja pada tingkatan global dan diluar

kekuatan imaginasi manusia (John Thomlinson dikutip oleh Robertson & White, 2003 :

121-123)

Globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks dan rumit yang tidak dapat

berlangsung hanya karena satu nation-state saja melainkan seperti yang sudah dibahas

sebelumnya bahwa proses ini diakibatkan oleh berbagai ‘kekuatan’ atau ‘forces’. Oleh

karena itu perlu ada pemahaman tentang cultural flow atau alur budaya. Menurut Arjun

Appudarai, ada lima ‘scapes’ yang mempengharui budaya yakni ethnoscapes,

mediascapes, technoscapes, financescapes, dan ideoscapes. Ethnoscapes mengacu pada

arus atau pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain seperti turis dan imigran.

Mediascapes mengacu pada teknologi mass media dan gambar. Technoscapes berkaitan

dengan teknologi lintas batas atau transboundary. Sementara Finanscapes mengacu pada

peredaran uang. Dan Ideoscapes intinya mengacu pada aspek politik dan idiologi

(Appudarai dikutip dalam Movious, 2010: 19-20).

Budaya atau ‘Culture’ merupakan salah satu kata tersulit dalam bahasa Inggris. Kata

‘culture’ itu sendiri memiliki definisi yang cukup rumit dan bervariasi, sebuah penelitian

yang dilakukan oleh dua antropolog A.L.Kroeber dan Clyde Kluckhohn pada tahun

1950an menunjukan bahwa ada lebih dari 150 definisi. Hal ini menunjukan bahwa kata

tersebut bisa memiliki makna dan arti yang begitu luas dan kompleks. Namun, untuk

bisa memahami keseluruhan makna dari kata tersebut, kita dapat menggunakan arti

budaya atau culture, yang diggunakan dalam sebuah konferensi UNESCO, sebagai ‘the

way of life of a collectvity’ atau keberlangsungan hidup atau cara hidup secara kolektif.

Berdasarkan pandangan Bronislaw Malinowski, aspek utama budaya itu sendiri

merupakan kesatuan norma-norma yang memungkinkan adanya kerjasama antar

anggota dalam sebuah masyarakat agar dapat mengendalikan lingkungannya.

Malinowski juga menambahkan bahwa kesatuan tersebut dapat berupa lembaga

perekonomian, hal tersebut juga berkaitan dengan teknologi dan institusi pendidikan

dan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan. Sementara Melville J. Herkovits

memandang hal tersebut sebagai alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan

kekuatan politik (Herkovits dikutip dalam Setiadi, 2006)

Papua terdiri dari beragam suku, “berdasarkan musyawarah Dewan Adat Papua, dapat

diklasifikasikan dalam tujuh kelompok-kelompok suku, yaitu (i) Wilayah adat I (Mamta),

membawahi kurang lebih 86 suku. Wilayah adat ini berada di Papua bagian utara

Jayapura (sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea) hingga Membramo

(sebelah barat), dan bagian selatan berbatasan dengan gunung Jayawijaya. (ii) Wilayah

adat II (Saireri), membawahi kurang lebih 31 suku. Wilayah adat ini berada di Teluk

Cendrawasih, Biak, Yapen – Waropen, hingga Yeretuar. (iii) Wilayah adat III (Bomberai),

membawahi kurang lebih 52 suku. Wilayah adat ini berada dibagian kepala burung, yang

disebelah selatan berbatasan dengan Fakfak (Teluk Bintuni), termasuk Manokwari dan

Sorong. (iv) wilayah adat IV (Domberai), membawahi kurang lebih 18 suku. Wilayah

adat ini berada di Fakfak, Teluk Arguni (Kiamana), dan disebelah utara berbatasan

dengan Teluk Bintuni serta adat Bomberai. (v) Wilayah adat V (Anim-Ha), membawahi

kurang lebih 29 suku. Wilayah adat ini berada di selatan Papua, yang disebelah barat

berbatasan dengan wilayah adat Mi-Pago dan sebelah utara dengan wilayah adat

La-Pago. (vi) Wilayah adat VI (La-Pago), membawahi kurang lebih 19 suku. Wilayah adat ini

di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah adat Anim-Ha, di sebelah barat dengan

wilayah Mi-Pagodan sebelah timur dengan wilayah Papua New Guinea. (vii) Wilayah

adat VII (Mi-Pago), membawahi kurang lebih 13 suku. Wilayah adat ini di sebelah utara

berbatasan dengan wilayah adat Saireri dan Mamta, disebelah barat dengan wilayah

adat Domberai dan Saireri, dan sebelah timur dengan wilayah adat Anim-Ha”. Bahasa

lokal yang digguanakan di tanah Papua berjumlah kurang lebih 255 buah (Prie, 2012:

Dari segi ethnoscapes Papua merupakan salah satu daerah penerima program

transmigran terbesar (hingga tahun 2000) yang menyebabkan banyaknya jumlah

migran yang masuk ke wilayah tersebut yang di antaranya berasal dari pulau Bali, Jawa,

Sulawesi dan Kalimantan. Berdasarkan sebuah laporan, pada tahun 2010 dari jumlah

penduduk provinsi Papua yakni 2, 833, 3813 sementara jumlah penduduk Provinsi

Papua Barat : 526, 9604, di antaranya 49% merupakan warga asli Papua dibanding 51%

migran (Dargur, 2014). Angka persentase migran tersebut dapat terus meningkat jika

melihat pola transmigrasi dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

tahun 1971-2000 tercatat migrasi yang masuk ke Papua mencapai 719. 866 jiwa

sementara yang keluar hanya 99. 614 jiwa (Asril, 2015).

Dilema transmigrasi merupakan salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh

masyarakat dan pemerintah daerah di Papua. Pengaruh yang tampak sebagaimana

disebutkan Farhadian (dikutip dalam Asyhari-Afwan, 2015: 18) adalah budaya Papua

mengalami perubahan. Salah satunya, misalnya, adalah kota Jayapura yang mewakili

potret kota metropolitan yang berbanding terbalik dengan situasi yang ada di wilayah

pegunungan. Kondisi di kota Jayapura sesungguhnya dapat kita lihat dari kota-kota

yang terdapat perusahaan multi-nasional seperti Freeport dan British Petroleum, dan

juga berbagai LSM baik lokal maupun internasional berjamuran di daerah ini. Hal

tersebut menambah munculnya keberagaman etnis (Melayu, Kaukasia ataupun Afrika)

di Tanah Papua dan konsekuesinya mempengaruhi kultur Papua secara keseluruhan.

Contoh kasus yang lain adalah kota Timika. Ia dapat menjadi sebuah studi perbandingan

yang cukup menarik terkait akibat dari masuknya beragam etnis, khususnya orang luar

(luar negri) terhadap masyarakat Papua. Sejak tahun 1973, Timika yang terletak di

Kabupaten Mimika, merupakan wilayah operasi salah satu perusahaan tambang emas

dan tembaga terbesar di dunia, Freeport. Kota yang dahulu sepi telah berkembang

menjadi salah satu kota tersibuk, menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup

suku-suku asli disekitar kabupaten Mimika dan suku-suku-suku-suku Papua lainnya. Kebudayaan Barat

yang masuk diadopsi oleh masyarakat Papua seperti halnya sarapan roti, mengenakan

jeans dan lain-lain.

Beroperasinya perusahan tambang tersebut menyebabkan degradasi lingkungan dan

ketegangan. Masyarakat yang dahulunya damai dan sederhana menjadi terasuki

pandangan materialistik. Kesuksesan semakin diukur berdasarkan besarnya angka

dalam akun bank seseorang, jumlah kendaraan atau banyaknya rumah yang dimiliki

oleh seseorang. Tinggal di Papua dan berusaha mencari pekerjaan, tidak mengherankan

jika mendengar orang berkata “Kenapa tidak mencoba di Freeport? Gajinya bisa belasan

juta”. Karakteristik tersebut bukanlah karakter masyarakat Papua yang pada dasarnya

merupakan manusia-manusia yang dekat dengan alam dan memiliki ikatan keluarga

yang erat. Namun, karakter tersebut perlahan menghilang dan digantikan dengan

karakter yang baru.

Salah satu contoh perubahan yang dapat dilihat ialah pola pikir orang tua dulu terkait

jumlah anak yang dimiliki, banyak anak merupakan sebuah berkat yang diberikan oleh

Tuhan, berbanding terbalik dengan orang tua sekarang yang menganggap hal tersebut

sebuah beban. Pola pikir masyarakat semakin peka terhadap keuntungan ekonomi dan

materialistik. Tidak hanya di Timika saja melainkan hampir seluruh kota-kota besar di

Papua juga mengalami hal serupa. Kebutuhan dasar masyarakat mengalami pergeseran.

Contohnya dapat kita lihat dari makanan. Makanan khas Papua yang dihasilkan dari

Tanah Papua itu sendiri perlahan tersingkirkan dengan makanan-makanan ‘impor’

seperti hamburger KFC atau Pizza yang menjadi favorit banyak orang ketimbang

papeda. Bahkan makanan seperti nasi goreng, mie, bakso, gado-gado dan lainnya pun

lebih banyak ketimbang makanan tradisional Papua. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

jumlah kios-kios kecil hingga ruko dan pertokoan besar lainnya di jalan raya yang

menjajakan makanan non-Papua. Hal ini juga mencerminkan bagaimana pola hidup

masyarakat di Papua mengalami perubahan dan bagaimana generasi muda Papua yang

tidak sadar akan budayanya sendiri.

Melalui mediascapes dan technoscapes, semenjak televisi dan telepon gengam

(Hanphone) menjadi bagian integral yang sulit dipisahkan dalam pola hidup masyarakat

abad ke-21, Papua juga tidak terkecualikan. Kenyataan yang dapat dilihat di sini ialah

rata-rata masyarakat Papua menikmati waktu luang mereka di depan televisi dan

seterusnya. Anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dibandingkan

sekolah dan program-program yang ada juga lebih menarik ketimbang pelajaran

sekolah. Para orang dewasa pun tidak luput dari cengkeraman televisi yang memberikan

gambaran tentang pola hidup yang mewah dan kebarat-baratan (Wibowo, 2007). Selain

itu, dengan teknologi saat ini yang sangat maju, televisi dilengkapi dengan cable

networks yang mampu menyiarkan program-program dari berbagai belahan dunia,

hanphone yang dilengkapi dengan jaringan internet sehingga mampu menerima dan

berbagi informasi kepada siapa saja di dunia. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan

sebelumnya, kebanyakan masyarakat daerah masih belum siap untuk menerima

informasi dan gambar-gambar yang terlalu berlebihan.

Kebudayaan atau pola hidup asing yang kerap digambarkan melalui televisi, buku,

majalah, film, lagu, gambar dan lain-lain, sementara budaya Papua sendiri jarang

diekspos. Beberapa aspek budaya Papua terkadang mengalami interprestasi yang

negatif, contohnya koteka yang dianggap suatu hal yang menjijikan dan memalukan

(Fatubun, 2011: 112-124). Menurut pendapat beberapa tokoh, peran media khususnya

televisi yang lebih mengutamakan secara perlahan menyisipkan budaya asing

dibandingkan materi-materi yang mendidik bagi para penonton. Media secara khusus

televisi dan internet dapat diberdayakan secara baik dan masyarakat mampu

mendapatkan keuntungan. Melalui kedua ‘alat’ tersebut dapat membantu dalam

perkembangan intelektual, menambah wawasan serta memajukan perkembangan

teknologi di Papua. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa kemajuan teknologi dan

peran mass media diarahkan bukan demi kebutuhan masyarakat melainkan lebih

kepada kebutuhan masyarakat yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi

dan mass media (Wibowo, 2007). Dalam nada yang sama, Andreas Goo (dikutip dalam

Asyhari-Afwan, 2015: 26) menyatakan bahwa gelombang kemoderenan yang merambah

Papua sulit dimengerti orang Papua. Nampaknya orang Papua mengalami “lompatan”

budaya dengan berkah globalisasi (hasil teknologi dan media) yang berdampak buruk

terhadap ekonomi, sosial dan budaya mereka, sebagaimana telah disebut di atas.

Sementara itu, keberagamaan orang Papua juga mengalami pergeseran dan pengaruh

dari globalisasi, terutama media, khususnya di kalangan remaja. Kalau sebelum media

sebagai sumber otoritas kegamaan. Pelbagai media, termasuk media sosial, membuat

sumber otoritas keagamaan menjadi lebih luas. Para remaja bisa mencari jawaban atas

permasalahan atau isu-isu sosial melalui layanan media. Di sini, kerap pelbagai media

menawarkan tafsir keagamaan yang beragam dan kerap kontradiktif, sehingga kerap

para remaja bisa memahami agama dari tafsiran yang konservatif atau cenderung

radikal.

‘Ada gula ada semut’ adalah sebuah peribahasa yang relevan untuk menggambarkan

perekonomian Papua. Papua selalu dianggap sebagai salah satu pulau yang melimpah

akan sumber daya alam dan telah menjadi pusat perhatian bagi banyak orang baik

dalam maupun luar negri. Dengan diberlakukannya Otsus, triliunan rupiah masuk ke

provinsi ini. Financescape mengacu pada peredaran uang dan dalam konteks ini

financescape merupakan alat pemicu ethnoscape di tanah Papua. Di tahun 2003, tercatat

bahwa 90% migran di Papua berdomisili di kota-kota besar di Papua dan 90% dari

perekonomian Papua (perdagangan, pekerja, transportasi dan perusahaan swasta dan

bisnis lainnya) dikendalikan oleh mereka. Maka dari itu, masyarakat Papua mulai

tersingkirkan. Pada tahun 1959 jumlah migran hanya 2% dari jumlah penduduk yang

ada, di tahun 1971 angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 5% dan di tahun 2000

angka tersebut telah mencapai 35% (Widjojo dkk dikutip Suryawan, 2015). Ada

ketakutan dalam provinsi tersebut bahwa dalam beberapa tahun kedepan masyarakat

Papua akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri dan akhirnya termarginalkan

secara politik dan ekonomi (Widjojo dkk, 2009: 9).5

Tidak diragukan, bahwa arus migran terus meningkat di Papua, terutama kota Jayapura

sebagai ibu kota Provinsi Papua. Jayapura bahkan menjadi tempat destinasi favorit

kedua setelah Kabupaten Sarmi. Pertumbuhan tersebut salah satunya berasal dari kaum

migran yang masuk ke Jayapura yang datang dari berbagai daerah baik dari Papua

maupun Papua yang mana kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap yang

secara tidak langsung berkontribusi terhadap angka pengangguran di kota Jayapura,

sedangkan lapangan kerja yang tersedia relatif terbatas. Hal tersebut juga berpotensi

pada peningkatan angka kriminalitas di Kota Jayapura. Berdasarkan data BPS Provinsi

Papua (2014), jumlah penduduk kota Jayapura dari tahun 2008-2014 meningkat dengan

pesat, hal ini terlihat sejalan dengan tren kriminalitas di Kota Jayapura. Murungnya,

pelbagai modus kriminalitas yang terjadi di Papua juga untuk beberapa derajat

dipelajari dari media yang memborbardir orang Papua dengan berita-berita

kriminalitas.

Ideoscapes yang mengacu pada aspek idiologi dan untuk ‘scape’ ini terdapat dua

pandangan. Pertama yang melihat adanya pengaruh positif dengan masuknya ide atau

pemikiran baru. Pemikiran-pemikiran baru ini dapat membantu terciptanya

pemahaman yang lebih baik akan dunia serta memberikan ide dan inspirasi yang segar

bagi banyak orang. Berkat globalisasi bagi masyarakat Papua konsep demokrasi, hak

asasi manusia dan kebebasan menjadi hal yang tidak asing lagi bagi mereka. Kata-kata

yang dahulu tidak dipahami kini menjadi pokok pembicaraan hangat bagi tiap orang

Papua. Para anak muda juga bersemangat dan memiliki ketertarikan yang dalam ketika

mulai berbicara mengenai hal-hal diatas. Banyak yang akan mengatakan bahwa hal ini

disebabkan oleh kerinduan masyarakat Papua untuk merasakan sebuah pemerintahan

yang lebih demokratis, terutama melihat Otsus yang tidak menghasilkan sesuatu yang

signifikan. Masyarakat Papua merasa tidak bebas di atas tanahnya sendiri dan berbagai

kasus pelanggaran hak asasi manusia terus mewarnai kehidupan mereka. Memang

sebuah ironi bagi banyak orang bahwa tanah yang subur tetapi masyarakatnya

menderita. Pemerintah daerah dan pusat telah mengecewakan banyak orang

(Hardianto, 2011: 7).

Permasalahan yang dihadapi inilah yang membuat orang Papua terbuka terhadap

gagasan-gagasan baru dan dengan membuka pikiran dan diri banyak yang terinspirasi

untuk mencari sebuah solusi dengan cara damai. Pandangan kedua, melihat dari segi

yang pesimistis terhadap bagaimana ideologi asing ‘membombardir’ dengan

pemikiran-pemikiran barat. Hal ini dilihat sebagai sebuah ‘penjajahan terselubung’ dengan cara

‘mengendalikan hati dan pikiran para generasi tua maupun muda di negara-negara

miskin di dunia. Mereka mengendalikan dengan sebuah tekanan tombol menggunakan

internet, media internasional, dan cara telekomunikasi canggih lainnya’ (Razak, 2011:

Karakter sebuah bangsa dibentuk oleh tradisi dan budaya yang terus dijalankan dan

dilestarikan. Kekuatan sebuah bangsa terletak pada kebanggaan rakyatnya terhadap

asal usulnya. Dalam hal ini masyarakat Papua terus mengalami culture shock. Mereka

mengalami lompatan besar dalam sejarah perkembangan manusia, dan yang mana

orang Papua masih mengalami ketidakpastian dan belum dapat menyesuaikam dengan

berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Masyarakat ini masih baru terhadap

berbagai tren luar dan masih belum terbiasa dengan hidup serba modern. Tidak banyak

generasi muda Papua yang bangga dengan budayanya. Mereka cenderung akrab dengan

lagu-lagu luar seperti reggae yang dipopulerkan oleh Bob Marley. Bagi orang Jamaika

reggae merupakan lagu kebebasan tetapi bagi anak muda Papua mereka menyukainya

karena adanya kesamaan warna kulit (Wayar, 2011: 125-128).

Pengaruh globalisasi terhadap budaya Papua menggambarkan sebuah realita yang

menyedihkan yang mana budaya tiap suku-suku mulai kehilangan maknanya.

Berdasarkan analisis di atas tentang berbagai pengaruh terhadap budaya, dapat

disimpulkan bahwa masyarakat Papua dalam hal ini generasi muda Papua perlahan

mulai kehilangan identitas dirinya. Terdapat krisis identitas bagi generasi muda Papua.

Oleh karena itu, peran tiap individu dalam masyarakat sangat penting dalam memahami

pentingnya budaya sendiri. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan juga cukup besar

dalam memfasilitasi masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Pada akhirnya, mengikuti garis pemikiran para transformationalists, seperti Rosenau

dan Giddens, kami berpandangan bahwa globalisasi menyebabkan perubahan

kebudayaan di Papua, sebagai bagian dari masyarakat yang mengglobal. Orang Papua

semakin terhubung dengan dunia luar, namun dalam dunia yang penuh dengan

ketidakpastian. Globalisasi menciptakan jurang pemisah antar masyarakat dunia, secara

khusus sebagian orang Papua masih mengalami marjinalisasi di atas tanahnya yang

kaya, mengutip patra transformationalists, disebabkan oleh perekonomian dunia,

dengan menciptakan sebuah ‘sovereignity regime’ baru dan munculnya organisasi politik

dan/atau ekonomi global baru yang kuat seperti korporasi-korporasi multinasional,

di luar keuntungan dan manfaat yang diterima suatu negara dan komunitas

masyarakatnya, memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan masyarakat Papua.

5. Penutup

Tulisan di atas menggambarkan bahwa proses globalisasi terhadap Papua merupakan

sebuah realita yang kelam terkait pelestarian budaya. Banyak yang mengkhawatirkan

bahwa Papua akan mengalami hal yang serupa dengan suku asli Amerika-Indian atau

suku Aborigin di Australia atau seperti halnya suku Betawi yang termarginalkan di

Jakarta. Singkatnya, ada ketakutan bahwa dengan punahnya budaya maka keberadaan

orang Papua pun akan ikut lenyap.

Hal ini tidak berarti bahwa globalisasi merupakan sebuah alat yang jahat atau

menghancurkan atau alat yang digunakan oleh sekelompok orang demi tercapainya

kepentingan kelompok tersebut. Globalisasi itu kompleks. Kami setuju dengan

pernyataan yang pernah disampaikan oleh Kofi Annan, “ debating against globatization

is like debating against the Law of Gravity”. Proses globalisasi memang akan terjadi

setelah beberapa fase perkembangan manusia, mulai dari ketika manusia menciptakan

teknologi, menemukan dataran baru, kolonialisasi, revolusi industri dan pada akhirnya

revolusi informasi dan teknologi. Keberadaan proses tersebut tidak terhindarkan.

Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Papua itu sendiri positif dan negatif.

Masyarakat Papua perlu memahami hal-hal positif yang didapatkan dari proses ini dan

menolak hal-hal yang akan memberikan dampak negatif. Setiap individu perlu bekerja

sama dengan pemerintah untuk menyaring tiap informasi yang masuk. Kebijakan dalam

negeri dan daerah perlu ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk

memenuhi kepentingan asing yang hadir melalui tekanan komunitas global.

Banyak penyesuaian yang dapat dilakukan demi kepentingan budaya Papua. Seperti

yang telah dibahas sebelumnya, sudah saatnya untuk mengutamakan peran institusi

pendidikan di Papua agar menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab,

berkualitas dan berwawasan. Individu yang akan menerangi kegelapan. Pemerintah

perlu memahami kebutuhan masyarakat Papua dan bukan hal-hal superficial dan yang

masyarakat cukup membantu dalam proses globalisasi. Perlu adanya pemahaman dan

saling menghormati sesama orang Papua, ikatan persaudaran antar sesama orang Papua

yang dilandaskan oleh saling menghargai akan menciptakan sebuah masa depan yang

lebih baik bagi generasi mendatang. Kemudian, perlu ditingkatkan perasaan saling

memiliki dan penerimaan sebagai orang Papua.

Kami berpandangan bahwa ketika masyarakat Papua mampu menghargai, mengenal diri

mereka sendiri dan menerima keanekargaman yang ada di tanah Papua, maka mereka

akan siap menghadapi berbagai tantangan di dunia, termasuk arus deras globalisasi. Di

sini, perlu adanya penekanan untuk saling menghargai dan menerima antar suku yang

ada pada ketujuh wilayah adat di Papua. Penerimaan ini harus terjadi secara mutual,

suku-suku perlu memahami bahwa tiap daerah memiliki karakter dan tradisi yang

berbeda tetapi sama-sama orang Papua. Peranan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan

Dewan Adat Papua memainkan fungsi yang sangat penting dalam menanamkan

pemahaman akan keberagaman suku yang ada dan perlunya mutual respect and

understanding sesama suku yang ada di atas bumi Cendrawasih, dan juga

suku-suku lain di luar Papua. Media massa seperti radio, koran, majalah dan buku dapat

digunakan untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait hal tersebut. Di sini

juga penting bagi media massa, seperti televisi untuk memberikan informasi yang

edukatif sehingga tidak akan memunculkan persepsi yang negatif. Institusi pendidikan

dari dasar hingga perguruan tinggi juga perlu menanamkan pembelajaran tentang

ragam suku yang ada di Indonesia dan secara khusus di Papua.

Disamping itu, korporasi multinasional yang berada di Papua perlu mempertanggung

jawabkan berbagai kerusakan yang telah dilakukan di Papua. Masyarakat bekerja sama

dengan pemerintah daerah dapat mengawasi dan meminta korporasi-korporasi yang

ada untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Bentuk

pertanggungjawaban yang lain ada ialah turut berperan aktif dalam membangun

wilayah atau daerah korporasi ini beroperasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan

menawarkan beasiswa, membangun perpustakaan, sekolah atau rumah sakit yang

Kemudian, kami juga berpendapat dana otsus yang begitu besar perlu dikelola dengan

baik. Perlu adanya sebuah badan pengawas6 yang memantau aliran dana tersebut dan

memastikan bahwa perkembangan yang terjadi itu sustainable atau berlanjut dan akan

membuahkan hasil. Oleh karena hal inilah, diperlukan pengembangan sumber daya

manusia yang unggul. Kesuksesan zending dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh

Belanda dapat ditiru dalam melatih dan memberikan pembekalan kepada masyarakat

Papua terkait pengelolaan dana, pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan dan

pemhaman tentang globalisasi.

Ketika masyarakat Papua telah siap menghadapi dunia global, maka mereka akan bisa

menghargai budaya lain, kepercayaan yang berbeda, dan orang-orang yang beragam.

Penerimaan dan keterbukaan ini akan membantu membangun daerah tanpa harus

kehilangan identitas atau kehilangan tradisi dan kepercayaan yang ada. Bila hal tersebut

dapat tercapai maka globalisasi tidak akan menjadi sebuah ancaman melainkan

keuntungan.

Dalam hal ini bukan serta merta berarti bahwa masyarakat Papua kembali ke kehidupan

tradisional dan menolak modernisasi, melainkan untuk merespons globalisasi perlu

adanya transformasi. Kijne pernah menulis dalam sebuah artikel di Nieuw Guinea

Koerier pada tahun 19617, jika Papua ingin berubah sesuai dengan perkembangan

zaman, maka harus diimbangi dengan keadaan masyarakat setempat. Masyarakat perlu

memahami makna dari perubahan tersebut dan bukan asal berubah mengikuti zaman

atau tren yang ada.

Kami sepahaman dengan para Transformationalists, dan melihat untuk Papua cara yang

dapat dilakukan untuk merespon globalisasi adalah dengan transformasi. Transformasi

bukan berarti berubah melainkan menyesuaikan atau merestrukturiasasi tradisi,

budaya dan kepercayaan sesuai dengan perkembangan yang ada. Sebagai gambaran

kami memberikan sebuah contoh yang sederhana: membangun perumahan,

rumah permanen yang dibangun mengikuti desain yang sesuai dengan iklim dan rumah

adat yang ada di Papua. Dengan ini dapat dilihat bahwa membangun perumahan

menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia modern dan juga menyesuaikan

dengan budaya setempat tanpa mengikis karakter daerah.

Melalui proses globalisasi, dengan adanya informasi yang sesuai dan terekspos ke dunia,

Papua mampu berkembang dengan cepat. Hal ini dapat memberikan berbagai kelebihan

jika pemerintah menggunakan kesempatan ini dengan baik dan tidak terjerumus

olehnya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa sebuah bangsa yang besar adalah

bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Sebuah bangsa yang terdiri dari

manusia-manusia yang bertanggung-jawab dan beradab.

PUSTAKA ACUAN

Asril, S. (2015, June 07). Upaya Hentikan Transmigrasi ke Papua Sudah Dilakukan 15

Tahun Lalu. Retrieved from Kompas.com/National:

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/07/15520261/Upaya.Hentikan.Tra nsmigrasi.ke.Papua.Sudah.Dilakukan.15.Tahun.Lalu

Asyhari-Afwan, B (2015). Mutiara yang Terpendam, Potensi Kearifan Lokal untuk

Perdamaian di Tanah Papua, Yogyakarta: CRCS.

Bertrand, J. (2004). Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge: Cambridge

University Press.

Dargur, R. (2014, November 5). Program Transmigrasi Papua akan Membuat Warga

Lokal Makin Tersingkir . Retrieved from UCAN INDONESIA:

http://indonesia.ucanews.com/2014/11/05/program-transmigrasi-ke-papua-Hardianto, B. J. (2011, December 15). Ironi Papua : Kaya Tetapi Menderita . KOMPAS .

Held, D. (1999). Global Transformations, Politics, Economics and Culture. California:

Standford Univeristy Press.

Kartasasmita, G. (2001). Globalization and the Economic Crisis: The Indonesian Story .

Retrieved from Weatherhead Centre for International Relation Harvard University : http://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/kartasasmita

Kweifio-Okai, C. (2014, December 12). Global Development 2004 Indian Ocean Tsunami :

10 years on. Retrieved from theguardian: http://www.theguardian.com/global-development/2014/dec/25/where-did-indian-ocean-tsunami-aid-money-go

Mahbubani, K. (2013). The Great Convergence: Asia, The West, and The Logic of One

World. New York: Public Affairs.

Movious, L. (2010). Cultural Globalisation and Challenges to Traditional Communication

Theories. PLATFORM: Journal of Media and Communication 2(1)(January), hal.

6-18.

Muller, K. (2008). Introducing Papua. Indonesia: Daisy World Book.

Widjojo, M.S. (E.D.). (2009). Papua Road Map : Negotiating the Past, Improving the

Present and Securing the Future. Jakarta : Serpica.

Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The United Nations. (2004). An

Overview of The Restoration of Papua Into The Republic of Indonesia. New York: Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The United Nations .

Prie, M. M. (2012). Ini Tong Pu Hidup. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Winarno, M. B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta : Centra of

Academic Publishing Service (CAPS) .

Razak, M. A. (2011). Globalization and Its Impact on Education and Culture. World

Journal of Islamic History and Civilization 1(1) , hal. 56-69.

Rudy, D. T. (2011). Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global.

Bandung: PT. Refika Aditama .

Setiadi, D. E. (2006). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Prenada Media Group .

Setiawan, I.N. (2015, December 01). Rezim (Berpikir) Penjajah. Retrieved from cahaya

Papua.com: http://www.cahayapapua.com/rezim-berpikir-penjajah/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua. (2008, April 27). Retrieved from

http://prokum.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf

Thomlinson, J. (2003). The Discourse of Cultural Imperialism. Dalam Robertson,R.

Kathleen E.W, Globalization: Critical Concepts in Sociology (hal. 89, 121-123).

London dan New York: Routledge (Taylor and Francis Group).

The Jakarta Post. (2008). The Voice of Reason : A Collection of Some of The Best

Editorials of The Jakarta Post 1983 - 2008, Special autonomy for Papua (hal. 262

– 263). Jakarta: Kompas – Gramedia Group.

Wayar, R. (2011). Budaya Epen, Generasi Epen. Dalam I. N. Suryawan, Narasi Sejarah

Sosial Papua : Bangkit dan Memimpin Dirinya Sendiri (hal. 125-128). Malang: Intrans Publishing .

Wibowo, F. (2007). Kebudayaan Menggugat: Menuntut Perubahan atas Sikap, Perilaku

Serta Sistem yang Tidak Berkebudayaan. Yogyakarta : Pinus Book Publisher .

Wuryandari, G. (2011 ). Politik Luar Negri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik

Internasional . Jakarta : Pustaka Pelajar .