BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM

merupakan sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam

aktivitas bisnis sehari-hari.UMKM merupakan salah satu ujung tombak yang

penting bagi Indonesia untuk dapat menguasai pasar bebas di tahun mendatang.

UMKM juga telah menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia karena

mampu menyerap banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, UMKM mampu bertahan di

tengah guncangan krisis moneter yang melambungkan harga barang- barang

kebutuhan rumah tangga pada masa itu. UMKM jelas memegang peranan vital

dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Setiap negara memiliki definisi dan konsep UMKM yang berbeda-beda

tetapi secara umum sebuah usaha mikro mengerjakan lima (5) atau kurang pekerja

tetap sedangkan usaha kecil menengah bisa berkisar antara kurang dari 100

pekerja, misalnya di Indonesia. Selain menggunakan klasifikasi jumlah pekerja,

banyak negara yang juga menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung

dan tanah) dan omset dalam mendefisinikan UMKM (Tambunan, 2009).

Di Indonesia sendiri, definisi dan karakteristik UMKM diatur dalam

berbagai perspektif yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/atau badan

usaha perorangan dengan aset s/d Rp 50 Juta dan Omset maksimum 300

juta per tahun.

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar dengan aset > 50 Juta-500 Juta dan

omset Rp 300 juta-Rp 2,5 Milyar per tahun.

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan aset > Rp 500 Juta-Rp 10

Milyar dan omset > Rp 2,5 Milyar-Rp 50 Milyar per tahun.

2. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha adalah:

a. Usaha Mikro, memiliki 1-4 orang tenaga kerja

b. Usaha Kecil, memiliki 5-19 orang tenaga kerja

c. Usaha Menengah, memiliki 20-99 orang tenaga kerja

d. Usaha Besar, memiliki di atas 99 orang tenaga kerja

3. Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan

a. Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta

b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta.

c. Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total asset maksimal

Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.

d. Omset tahunan lebih besar dari Rp. 1 milyar.

4. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah

kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan

yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar

Rp. 70 juta ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

2.1.1 Faktor yang Menghambat Perkembangan UMKM

Pengembangan UMKM di Indonesia belum terjadi secara maksimal karena

berbagai kendala. Ada dua faktor yang menghambat perkembangan UMKM yaitu

faktor internal dan eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor internal yang menghambat perkembangan UMKM meliputi:

1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh

karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha

perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan

pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan

modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit

diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang

Sebenarnya di Indonesia sudah terdapat beberapa lembaga

keuangan, baik perbankan maupun non bank, yang dapat diandalkan

untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Untuk skala mikro,

dikenal Lembaga Keuangan Mikro & Bank Perkreditan Rakyat (BPR),

yang merupakan representasi dari lembaga keuangan perbankan pada

skala mikro. Untuk lembaga keuangan non perbankan, terdapat lembaga

Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sedangkan di tingkat Nasional, ada PT.

Permodalan Nasional Madan (Persero) yang melakukan pembinaan

terhadap lembaga keuangan mikro, baik yang berbentuk perbankan atau

non bank.Selain itu juga terdapat Perum Pegadaian dengan menawarkan

jasa bantuan keuangan bagi pengusaha skala mikro kecil menengah

melalui proses yang relatif sederhana dan cepat. Namun tentu saja

kemampuan finansial lembaga-lembaga tersebut tidak sesuai dengan

jumlah pengusaha skala kecil menengah (Wahyuni dkk, 2005).

Dalam kaitannya dengan permohonan kredit, untuk usaha dengan

skala kecil dan mikro, lembaga keuangan perbankan jelas tidak akan

menerima karena mereka mereka belum memiliki izin usaha dan

perbankan pastinya juga akan melihat kelayakan jenis usaha yang akan

diberikan kredit.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha

kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan

usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan

optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha

tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru

untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga,

mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan

penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan

jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang

kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan

yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat

menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Aspek lain yang membuat jaringan usaha dan akses pasar menjadi

terbatas sekali, yaitu UMKM dihadapkan pada persoalan cost of

production yang tinggi. Tingginya cost of production ini juga turut

dipengaruhi oleh mahalnya bahan baku, tingginya cost of transportation,

banyaknya pungutan liar yang mengatasnamakan Organisasi

Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta retribusi lain yang irrasional dan

tumpang tindih. Tingginya cost ini membuat produk UMKM kalah

bersaing dengan produk-produk impor yang beredar bebas di pasar.

Barang-barang yang sebagian dipasok secara illegal ini tampil dengan

model dan desain yang lebih bagus, harga lebih murah dan mutu juga

cukup baik. Maka, semakin terpuruklah produk UMKM Sumatera Utara

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan UMKM meliputi:

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Iklim usaha yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang

melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin, dan

menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi (Tambunan, 2006).

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan Usaha

Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus

disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini

terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara

pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

Selain itu juga diperlukan perlindungan hukum dan jaminan

keamanan bagi pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan usahanya.

Persoalan premanisme, biasanya kelompok preman ini mendatangi

pelaku usaha dengan meminta uang keamanan sehingga para pelaku

UMKM pun memasukkan biaya ini ke dalam cost produksinya dan akan

menyebabkan harga barang juga meningkat. Jika hal ini terjadi di semua

pelaku usaha maka akan terjadi biaya tinggi dan inflasi ekonomi di

tingkat nasional.

Kasus-kasus sweeping dan premanisme menggambarkan

kondusifitas berusaha belum didukung adanya jaminan keamanan untuk

keberlanjutan berusaha. Sekali lagi, pemerintah melalui aparat kepolisian

menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tanpa gangguan dan tekanan

dari berbagai pihak.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang

mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung

kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi Otonomi Daerah

Ketentuan tentang pengurusan perizinan usaha industri dan

perdagangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) yang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan

menjalankan kegiatan usaha perdagangannya. Selain itu, ada juga

Keputusan Menteri Perindag No. 225/MPP/Kep/7/1997 tentang

Pelimpahan Wewenang dan Pemberian Izin di Bidang Industri dan

Perdagangan sesuai dengan Surat Edaran Sekjen No. 771/SJ/SJ/9/1997

ditetapkan bahwa setiap perusahaan yang mengurus SIUP baik kecil,

menengah dan besar berkewajiban membayar biaya administrasi dan

uang jaminan adalah 0 rupiah (nihil). Artinya, perizinan tidak dikenakan

biaya (Wahyuni dkk, 2005).

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk

mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa

pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil dan

Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan

menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping

itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi

yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan

usahanya di daerah tersebut.

Pemko Medan melalui Perda No. 10 Tahun 2002 mengeluarkan

aturan tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan,

Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Perda ini menetapkan

besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus perizinan. Para

pelaku usaha sebenarnya tidak keberatan dalam mengurus masalah

perizinan tetapi masalah yang timbul adalah melalui besarnya dana yang

dikeluarkan untuk mendapatkan izin tersebut. Selain itu juga, waktu yang

diperlukan dalam membuat perizinan sangatlah lama. Padahal, untuk

mendapatkan akses permodalan ke Lembaga Keuangan, UMKM harus

mempunyai legalitas dalam hal izin usaha itu (Wahyuni dkk, 2005).

4. Implikasi Perdagangan Bebas

Tahun 2015, akan mulai diberlakukan ASEAN Free Trade Area

(AFTA). Dengan adanya AFTA, maka Indonesia seharusnya sudah

mempersiapkan langkah terencana untuk menghadapi hal tersebut.

Meski demikian, AFTA sewarjanya dinilai bukan sebagai suatu ancaman

yang menakutkan bagi ekonomi Indonesia. AFTA merupakan

unggul di kawasan ASEAN. Dengan AFTA dan pembentukan

masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, maka Indonesia dapat mengambil

peluang tersebut melalui pendayagunaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Ada 4 hal yang akan dilakukan pada AFTA yaitu

bebas aliran jasa, bebas investasi, bebas aliran modal, dan bebas aliran

tenaga kerja terampil. Keempat hal ini, mengakibatkan terjadinya

serbuan besar- besaran barang bahkan jasa asing yang masuk ke pasar

Indonesia, demikian pula sebaliknya. Barang- barang dari produsen

Indonesia bisa bebas masuk ke negara- negara ASEAN lainnya. Disinilah

kesempatan bagi produk- produk UMKM lokal Indonesia untuk bisa

bersaing di pasar global.

Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien,

serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar

global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu

lingkungan (ISO 14000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu

ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak adil oleh negara

maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka

diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara

keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang

5. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang

dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional

maupun internasional.

Dalam memanfaatkan pasar global, UMKM kita bisa belajar ke

Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Ketiga negara tersebut memiliki

UMKM yang kontribusinya tinggi terhadap ekspor. Akses pemasaran

yang tidak tertembus UMKM ini juga sangat dipengaruhi lemahnya

penguasaan Teknologi Informasi (TI) oleh pelaku UMKM (Wahyuni

dkk, 2005).

2.1.2 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Kebijakan Pemerintah

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan

pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan

kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan

perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengembangan UKM diIndonesia selama ini dilakukan oleh Kantor

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Negera

KUKM). Selain Kementrian Negara KUKM, instansi yang lain seperti

Depperindag, Depkeu, dan BI juga melaksanakan fungsi pengembangan UKM

fungsi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menyusun

Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah. Demikian juga

Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.

316/KMK.016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% Iaba

perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK). Bank

Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai

kredit bank untuk UKM.

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20

tahun 2008) adalah:

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai

dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara

terpadu.

Sesuai dengan UU No.20 tahun 2008, pemberdayaan UMKM

bertujuan:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang,

dan berkeadilan;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan

c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Pemberdayaan

Koperasi Dan UKM Tahun 2014, perkembangan UMKM ditunjukkan oleh

peningkatan jumlah UMKM sebesar 2,4 persen sehingga mencapai 56,5 juta

unit usaha pada tahun 2012 dan jumlah tenaga kerja UMKM juga meningkat

sebesar 5,8 persen menjadi sekitar 107,7 juta orang. Peningkatan jumlah unit

usaha dan tenaga kerja terbesar tercatat pada kelompok usaha menengah, yaitu

masing-masing 10,7 persen dan 14,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan unit

usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan

kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena

pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro

masih dominan yaitu 98,8 persen unit usaha dengan menampung 92,8 persen

tenaga kerja.

Sehingga berdasarkan perkembangan UMKM yang semakin pesat maka

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Pemberdayaan Koperasi Dan UKM

diarahkan kepada kebijakan berikut:

1. Penguatan badan hukum dan pengawasan koperasi.

2. Peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi di sektor-sektor produktif.

3. Penguatan akses keuangan bagi UMKM dan penguatan KSP/KJKS.

4. Peningkatan akses dan jaringan/kemitraan usaha dan pemasaran bagi

UMKM.

6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM di tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurut Suarja (2007) dalam Sudrajat mengungkapkan pemberdayaan

Koperasi dan UMKM dilakukan melalui:

a. Revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem

perekonomian nasional.

b. Revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan

memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan

pasar serta memperbaiki iklim usaha.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan.

d. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal.

2.2 Sektor Industri Rumah Tangga

Berbicara tentang UMKM, tentunya tidak terlepas dari sektor industri

rumah tangga. Industri rumah tangga pada umumnya golongan industri tradisional

dengan beberapa ciri khas utamanya, yakni a.l.: (1) sebagian besar dari pekerja

adalah anggota keluarga (istri dan anak) dari pengusaha atau pemilik usaha

(family workers) yang tidak dibayar; (2) proses produksi dilakukan secara manual

dan kegiatannya sehari-hari berlangsung di dalam rumah; (3) kegiatan produksi

sangat musiman mengikuti kegiatan produksi di sektor pertanian yang pada

umumnya sifatnya juga musiman; dan (4) jenis produk yang dihasilkan pada

umumnya dari kategori barang-barang konsumsi sederhana seperti alat-alat dapur

dari kayu dan bambu, pakaian jadi dan alas kaki (Thoha, 1998).

Industri Skala Kecil (ISK) dan Industri Skala Menengah (ISM) di

negara-negara maju memang sangat berbeda dengan industri kecil dan industri skala

menengah di Indonesia, yang sebagian besar terutama industri rumah tangga

masih sangat terbatas akan SDM dan penguasaan teknologi, juga sebagian besar

pekerja dan pengusahanya hanya berpendidikan sekolah dasar saja. Mereka

menggunakan teknologi tradisional yang kebanyakan direkayasa sendiri. Akses

informasi mengenai pasar juga sangat minim. Sangat sedikit industri skala kecil

terutama industri rumah tangga yang menggunakan sistem komputer lengkap

dengan internet. Padahal semua faktor-faktor ini sangat diperlukan untuk

meningkatkan kualitas produk, efisiensi dalam proses produksi, dan fleksibilitas.

Sebagian besar industri skala kecil di Indonesia sangat dominan di sektor

manufaktur. Sebagian besar jumlah tenaga kerja di kelompok industri tersebut

terdapat di industri rumah tangga. Selain itu juga, sebagian besar industri rumah

tangga berada di daerah pedesaan yang kebanyakan dari mereka menjadikan ISK

sebagai mata pencaharian sampingan selain bertani.

Menurut Anderson (1982), salah satu faktor utama penyebab berkurangnya

peranan industri skala kecil, terutama dari kategori industri rumah tangga, di

negara-negara industri maju dengan tingkat pendapatan yang tinggi adalah akibat

pergeseran fungsi konsumsi masyarakat. Dengan perkataan lain, dalam kondisi

seperti ini industri skala kecil harus merubah spesialisasinya dari jenis-jenis

barang yang nilai elastisitas pendapatan dari permintaannya rendah (inferior

goods) ke jenis-jenis produk dengan nilai elastisitas pendapatan dari permintaan

yang tinggi (ferior goods). Faktor-faktor lain yang menurut Anderson (1982) juga

kecil di negara-negara yang tingkat pendapatannya sudah tinggi, adalah termasuk

semakin mahalnya harga bahan-bahan baku utama akibat praktek monopsoni dan

oligopsoni di pasar input oleh sekelompok industri skala besar. Pengaruh

faktor-faktor tersebut akan lebih nyata pada tingkat industrialisasi yang lebih tinggi,

karena resources yang ada semakin terbatas, sementara jumlah pelaku ekonomi

semakin banyak dan kebutuhan konsumsi dan industri semakin besar (Tambunan,

1999).

Di dalam suatu perekonomian, selain pertumbuhan unit usaha dan jumlah

tenaga kerja yang diserap oleh industri skala kecil, pentingnya industri skala kecil

juga diukur dengan pertumbuhan nilai output dan nilai tambah, serta peningkatan

produktivitas. Industri rumah tangga memberikan kontribusi output dan nilai

tambah yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan industri kecil pada

pembentukan output dan nilai tambah dari industri skala kecil di sektor industri

manufaktur. Produktivitas tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan jumlah dan

jenis mesin (termasuk di dalamnya jenis teknologi) yang digunakan di dalam

proses produksi,dan keterampilan tenaga kerja. Produktivitas dari suatu (atau

berbagai) faktor produksi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan

untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan produksi

dalam menggunakan faktor produksi tersebut. Berarti semakin tinggi

produktivitas dari faktor produksi yang digunakan di dalam suatu kegiatan

produksi, semakin efisien dan efektif pelaksanaan proses produksi tersebut.

Tingkat produktivitas tenaga kerja bisa berbeda antara unit usaha walaupun di

produktivitas tenaga kerja di industri rumah tangga dibandingkan di industri kecil

disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Keterbatasan akan dana, berarti keterbatasan akan barang modal seperti mesin

dan teknologi modern;

2. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah; dan

3. Organisasi, pola manajemen dan metode produksi yang pada umumnya masih

sangat tradisional

Dalam hal teknologi, bentuk-bentuk permasalahannya yang dihadapi

pengusaha-pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga bervariasi, yang

pada umumnya erat kaitannya dengan masalah-masalah SDM dan dana. Ada

dalam bentuk peralatan-peralatan produksi yang digunakan masih tradisional,

tidak mampu melakukan penelitian dan pengembangan, keterampilan pekerja

dalam menggunakan teknologi yang ada terbatas, informasi tentang teknologi

terbatas; dan ada dalam bentuk dukungan instansi teknis dan perguruan tinggi

dalam pengembangan teknologi terbatas tidak ada.

Suatu kombinasi antara lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya

kualitas SDM (pekerja dan manager), terbatasnya informasi khususnya mengenai

perubahan pasar, teknologi, dan peraturan-peraturan pemerintah maupun

mengenai perdagangan global, dan terbatasnya modal membuat

pengusaha-pengusaha kecil sulit untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan kualitas dan

jumlah produknya. Selanjutnya, ini berarti sulit bagi mereka untuk dapat

mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya di pasar ekspor maupun

domestik. Juga, dengan dana serta akses ke informasi mengenai perubahan

pengusaha-pengusaha kecil tidak dapat melakukan inovasi terhadap produk dan proses

produksinya, dan berarti tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan daya

saing global produk-produk mereka.

2.3Kebijakan Skim Kredit

Sejak Pelita III hingga saat ini telah banyak program-program

pengembangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk

mendukung industri skala kecil di tanah air. Diantaranya yang penting adalah

pengembangan sentra-sentra di beberapa provinsi, program kemitraan dengan

sistem Bapak Angkat, yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan dalam

salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,

sumberdaya manusia dan teknologi, dan subkontrakting serta berbagai macam

skema kredit (Tambunan, 1999).

Di Indonesia, pemberian kredit murah kepada pengusaha kecil

jugamerupakan kebijakan pengembangan usaha kecil (UK) dari pemerintah

yang paling populer. Sejak awal tahun 1970-an hingga awal tahun 1998 telah

sekian banyak skema kredit yang khusus didesain untuk usaha kecil,

diantaranya yang sangat populer hingga akhir tahun 1980an adalah Kredit

Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang

disubsidi oleh pemerintah. Kemudian, dua credit schemes ini diganti dengan

Kredit Usaha Kecil (KUK) yang merupakan kredit tidak bersubsidi. Dalam

KUK, bank-bank nasional diminta untuk mengalokasikan 20 persen dari

jumlah kredit yang mereka keluarkan untuk usaha kecil. Hingga Desember

1991, partisipasi dalam KUK masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen

Sebelumnya, KIK dan KMKP boleh dikatakan cukup berhasil dalam

bentuk efeknya terhadap peningkatan kesempatan kerja, investasi dan nilai

tambah usaha kecil. Hanya saja, kedua skema kredit tersebut akhirnya menjadi

high cost credit schemes, dengan tingkat pengembalian yang rendah. Fasilitas

kredit lainnya untuk usaha kecil adalah Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES),

yang berupa kredit komersil/tidak disubsidi, dan ditujukan pada

kegiatan-kegiatan ekonomi yang skalanya lebih kecil daripada KUK. Walaupun, tingkat

suku bunganya lebih tinggi daripada suku bunga untuk pinjaman KIK/KMKP,

KUPEDES ternyata lebih berhasil daripada KIK/KMKP karena sistem

pemberian insentif dan sangsi terhadap pelaksana program kredit tersebut di

bank-bank terkait lebih baik. Hingga awal tahun 1999, terdaftar ada 17 skema

kredit berbunga rendah yang dicanangkan pemerintah, 16 diantaranya untuk

usaha kecil dan menengah (UKM) (Tambunan, 1999).

Saat ini, berbagai skim kredit/pembiayaan dikeluarkan pemerintah untuk

mengembangkan sektor-sektor usaha ke arah yang lebih baik sehingga mampu

bersaing pada era pasar bebas ASEAN 2015 nanti. Skim kredit yang khusus

untuk UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat

adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang

menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang

menerima kredit program dari pemerintah, pada saat permohonan

kredit/pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi

Debitur dikecualikan untuk jenis Kredit Kepemilikan Rumah(KPR), Kredit

Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya diperuntukkan bagi usaha-usaha yang

produktif dengan sumber dana 100% yang berasal dari bank pelaksana.

Bank-bank pelaksana diantaranya yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank

Bukopin, Bank Syariah Mandiri,13 BPD (Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar

Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD

Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua).

2.3.1 Model Pelayanan Kredit bagi UMKM

Menurut Dierdja (2008), di Indonesia saat ini berkembang empat (4)

model pelayanan kredit bagi UMKM, atau umum dikenal dengan sebutan

keuangan mikro. Empat model tersebut yaitu:

1. Pelayanan keuangan yang bertumpu pada mobilisasi dan penggalian

sumber dana dari tabungan anggota kelompok atau koperasi sebagai

pijakan untuk mengembangkan jasa pelayanan keuangan mikro.

2. Keuangan mikro tumbuh berdasarkan keyakinan bahwa tujuan masyarakat

bergabung dengan suatu kelompok dimotivasi untuk memperoleh kredit.

3. Perbankan yang secara khusus didesain untuk menjalankan pelayanan

keuangan mikro, seperti BRI dan LKM lainnya, serta bank-bank umum

yang mengembangkan unit-unit layanan keuangan mikro.

4. Pelayanan keuangan yang memadukan pendekatan perbankan dan

kelompok swadaya masyarakat.

Lembaga keuangan mikro merupakan elemen yang penting dan efektif

bagi pengurangan kemiskinan. Akses yang telah diperbaiki dan provisi

tabungan, kredit, dan fasilitas asuransi yang efisien dapat membantu

membangun asetnya secara gradual dan membangun perusahaan dengan skala

ekonomis sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam meningkatkan

kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup. Tanpa akses ke lembaga

keuangan mikro, kebanyakan masyarakat miskin bergantung pada sumber

keuangan informal atau bahkan biaya sendiri, sehingga membatasi

kemampuannya untuk berperan aktif dan memperoleh manfaat dari lembaga

keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro dapat menyediakan cara yang

efektif untuk membantu dan memperdayakan wanita miskin, yang

mengakibatkan proporsi masyarakat miskin menjadi signifikan. Lembaga

keuangan mikro dapat berkontribusi terhadap perkembangan semua sistem

keuangan melalui intergrasi pasar keuangan.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Silalahi dan Ramdhansyah (2013) melakukan penelitian tentang

Pengembangan Model Pendanaan UMKM berdasarkan Persepsi UMKM. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan UMKM menghadapi banyak masalah dalam

hal pendanaan bisnis mereka, terutama dari sektor perbankan. Peran Bank

sebagai sumber pendanaan masih relatif kecil. Sehingga sumber pembiayaan

yang digunakan untuk meningkatkan modal mereka didominasi oleh sektor

keuangan non formal. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan

oleh Syarif dan Budhiningsih (2009). Mereka melakukan penelitian tentang

Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan dan Mendukung Permodalan

UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, masalah yang dihadapi oleh UMKM

adalah masalah permodalan. Program kredit yang diberikan oleh Pemerintah

perubahan orientasi kredit program yang semula untuk kepentingan

pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan UMKM,

pengembangan kelembagaan dan kelompok.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mohd Anwar (2014) dalam

penelitiannya yang berjudul “Impact of Credit Disbursement on Performance

of MSMEs in India: An Empirical Analysis”. Penelitian ini bertujuan Untuk

menguji pengaruh penyaluran kredit terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM), ekspor dan output telah seharusnya sebagai indikator

terbaik dari kinerja UMKM dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya

mengungkapkan bahwa penyaluran kredit dan output dari UMKM memiliki

efek positif yang signifikan terhadap ekspor UMKM sedangkan, pekerja

memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekspor di semua negara.

Abhijeet Biswas (2014) dalam penelitiannya yang berjudul“Role of

Financing Policies and Financial Institutions for Micro, Small and Medium

Entrepreneurs”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada prospek yang luas

bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan peluang dengan

mengembangkan sektor UMKM yang bekerjasama dengan pemerintah

sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian.

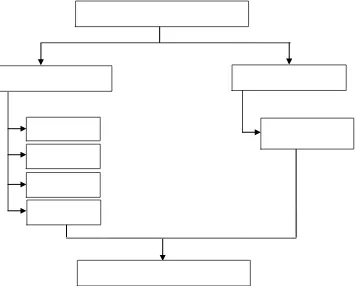

2.5 Kerangka Konseptual

Saat ini, permasalahan terbesar yang dihadapi UMKM adalah dana yang

terbatas. Skim-skim pembiayaan pun menjadi sia-sia karena manajemen yang

kurang baik. Aspek permodalan merupakan kunci sukses dalam pembiayaan

UMKM. Tidak hanya permodalan, UMKM juga harus memiliki manajemen

mulai UMKM terkecil yaitu sektor industri rumah tangga harus mendapat

perhatian sebab pengembangan sektor UMKM ini sangat memberikan

kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional pada umumnya dan

kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan

pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Modal

Aspek Manajerial Pola Pembiayaan

Asset

Omset

Sektor Industri Rumah Tangga

Pola Pemasaran