NILAI EKONOMIS PEMBIBITAN SAPI

PADA KONDISI PAKAN LOW EXTERNAL INPUT

(The Economic Value on Cow Calf Operation of Low External Input of Feed)

HARTATI,MARIYONO danD.B.WIJONOLoka Penelitian Sapi Potong, Grati-Pasuruan, Jawa Timur

ABSTRACT

This research aimed to know the economic value on cow calf operation at feed low external input sustainable agriculture (LEISA). The animal used were 34 head PO cattle and 34 calves. The feed given consisted 4 kg of elephant grass, 5 kg of rice straw, 6 kg of tumpi, 1 kg of rice bran, 1 kg of coffee pod, salt 0,1 kg and limestone 0,1 kg with feed cost per head per days as of Rp. 2.660. The cows and the calves were raised in stall koloni until weaning time of 7 month of age. After weaning, calf were one flock with one feed treatment until 365 days of age. The feed to be give consisted of EG 1%, RS 2%, corn tumpi 1,5%, coffee pod 0,5% and rice bran 1% from body weight, with feed cost per head per days Rp. 1.535. The marginal of productivity analyses was done using input of production factor. Production input measured was the feed cost. The cost of 1calf up to 1 year feed cost of cow and calf until 7 month of age (weaning) plus feed cost until 1 year of age. The parameters were birth weight, weaning weight, yearling weight and prediction of the price of yearling. The data was analyzed based on input and output value. The results showed that the average of birth weight was 23,09 ± 2,91 kg, body weight of 205 days was 89,86 ± 18,08 kg and weight of yearling 116,60 ± 26,76 kg. The producting cost of calf until 7 month of age was Rp. 1.135.820. If continued until 1 year age, to have need cost Rp. 1.309.445. If the price of calf Rp. 25.000/kg live weight, the profit of 7 month of age was Rp. 1.284.980 and the yearling the price was Rp. 1.761.355. The conclusion that cow calf operation along one 1 year at LEI resulted in economic value as of Rp. 125.811/head/month.

Key Words: Economic Value, Breeding Of PO Cattle, LEI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomis pembibitan sapi PO, yang dipelihara pada kondisi Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA). Materi yang digunakan sebanyak 34 ekor sapi induk dan 34 ekor pedet. Pakan yang diberikan untuk sapi induk terdiri atas 4 kg rumput gajah (RG), 5 kg jerami padi kering (JP), 6 kg tumpi, 1 kg dedak padi, 1 kg kulit kopi (KK), 0,1 kg garam dapur dan 0,1 kg kapur. Biaya pakan sebesar Rp. 2.660 per ekor per hari. Sapi induk dan pedet selama prasapih dipelihara dalam kandang kelompok sampai dengan pedet disapih pada umur 7 bulan. Pascasapih, pedet dipelihara dalam kandang kelompok dan diberikan pakan yang sama sampai dengan umur 365 hari. Pakan yang diberikan terdiri atas RG 1%, JP 2%, tumpi jagung 1,5%, KK 0,5% dan dedak 1% dari bobot badan. Biaya pakan sebesar Rp. 1.535 per ekor per hari. Analisis produktivitas marginal dilakukan secara intensif terhadap penggunaan input faktor produksi. Input produksi yang diamati adalah biaya pakan. Biaya untuk menghasilkan 1 ekor pedet sampai dengan umur 1 tahun adalah biaya pakan induk selama 14 bulan ditambah dengan biaya pakan pedet sampai dengan umur 1 tahun. Parameter yang diamati adalah bobot lahir, bobot sapih, bobot 1 tahun dan perkiraan harga jual pedet pada umur 1 tahun. Analisis data didasarkan pada nilai input dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan bobot lahir adalah 23,09 ± 2,91 kg, bobot badan 205 hari sebesar 89,86 ± 18,08 kg dan bobot 1 tahun 116,60 ± 26,76. Biaya untuk menghasilkan satu ekor pedet sampai dengan umur 7 bulan adalah Rp. 1.135.820. Jika dilanjutkan sampai dengan umur 1 tahun maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.309.445. Jika harga jual pedet Rp. 25.000/kg bobot hidup maka besarnya keuntungan yang diperoleh pada umur 7 bulan adalah 1.284.980 dan pada umur 1 tahun adalah Rp. 1.761.355 Disimpulkan bahwa usaha pembibitan sapi PO yang menggunakan pola pakan low external input mampu memberikan keuntungan ekonomi berdasarkan nilai penjualan pedet pada umur 7 bulan atau 1 tahun.

PENDAHULUAN

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh sistem usaha pemeliharaan induk-anak sebagai penyediaan bakalan (cow calf operation). Hampir 90% usaha ini dilakukan oleh peternakan rakyat yang pada umumnya belum menerapkan konsep usaha yang intensif. Sistem pemeliharaan dan penyediaan pakan yang seadanya serta waktu pemeliharaan yang cukup lama, menyebabkan usaha ini secara ekonomi kurang menguntungkan dibandingkan dengan usaha penggemukan. Alasan inilah yang menyebabkan usaha pembibitan sapi potong lokal kurang diminati pengusaha swasta. Namun, usaha pembibitan sapi potong rakyat sampai sekarang masih tetap bertahan karena diusahakan dalam sistem yang terintegrasi dan merupakan usaha sampingan serta berfungsi sebagai tabungan sehingga tidak pernah memperhitungkan nilai ekonomi.

Sapi PO merupakan sapi lokal yang potensial untuk dikembangkan, karena memiliki adabtability yang tinggi terhadap lingkungan tropis. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa minat peternak terhadap sapi lokal sudah mulai bergeser ke sapi silangan, ini terbukti dari banyaknya sapi PO induk yang disilangkan dengan sapi Eropa dari bangsa Bos taurus, diantaranya disilangkan antara induk PO dengan pejantan Simmental, Limousin dan Angus (SIREGAR et al., 1999). Sistem pemeliharaan yang seadanya menyebabkan sapi turunan hasil persilangan, tidak selalu cocok dikembangkan pada kondisi usaha peternakan rakyat serta berdampak negatif terhadap produktivitas. Sapi potong lokal walaupun tidak mempunyai laju pertumbuhan sebesar sapi silangan, namun masih mampu menunjukkan produktivitas dan efisiensi ekonomi yang maksimal. Sapi potong lokal memiliki beberapa keunggulan sebagai sapi pedaging, antara lain:

1. Efisien dalam penggunaan pakan.

2. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan di Indonesia (panas, lembab, pakan mutu rendah dan caplak).

3. Bobot potong lebih sesuai untuk kebutuhan pasar lokal.

dikembangkan pada pola dan kondisi peternakan rakyat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi pembibitan sapi PO yang dipelihara pada kondisi Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA).

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan di kandang percobaan Loka Penelitian Sapi Potong sejak tahun 2004 – 2005. Pengamatan dilakukan secara intensif dan berkala terhadap 34 ekor sapi induk dalam kondisi bunting sampai dengan menyusui anak umur 7 bulan; sedangkan pedet diamati mulai dari lahir sampai umur 1 tahun. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep low external input sustainable agriculture (LEISA), yaitu dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian. Pakan sapi induk dan pedet prasapih terdiri atas 4 kg rumput gajah (RG), 5 kg jerami padi kering (JP), 6 kg tumpi, 1 kg dedak padi, 1 kg kulit kopi (KK), 0,1 kg garam dapur dan 0,1 kg kapur; dengan biaya pakan per ekor per hari sebesar Rp. 2.660. Pascasapih, pedet dipelihara dalam kandang kelompok dengan satu macam pakan sampai dengan umur 365 hari. Pakan yang diberikan terdiri atas RG 1%, JP 2%, tumpi jagung 1,5%, KK 0,5% dan dedak 1% dari bobot badan, dengan biaya pakan per ekor per hari Rp. 1.535. Pakan diberikan pagi dan sore hari. Tumpi, dedak padi, kulit kopi, garam dan kapur diberikan pada pagi hari sedangkan jerami dan hijauan diberikan pada sore hari. Kandungan zat nutrisi masing-masing bahan tercantum dalam Tabel 1.

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah bobot lahir, bobot sapih, bobot 1 tahun, pertambahan bobot badan harian (PBHH) dan perkiraan harga jual pedet pada umur 7 bulan dan 1 tahun. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif berdasarkan nilai input dan output.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakan

Tabel 1. Kandungan zat nutrien bahan pakan penyusun ransum (% BK) Bahan BK PK SK TDN Tumpi 88,28 8,04 11,70 51,16 Dedak padi 91,27 7,96 18,51 55,52 Kulit kopi 91,77 11,18 21,74 57,20 Jerami padi 74,52 4,27 34,60 37,46 Rumput gajah 20,29 7,26 32,60 52,20

Hasil analisis laboratorium pakan Loka Penelitian Sapi Potong

Tabel 2. Konsumsi ransum induk selama penelitian

Parameter Induk Pedet pascasapih BK (kg/ekor/hari) PK (kg/ekor/hari) SK (kg/ekor/hari) TDN (kg/ekor/hari) 11,8 0,75 2,98 5,55 4,12 0,26 1,15 1,87

Konsumsi BK ransum pada sapi induk sebesar 11,8 kg, jumlah konsumsi ini telah memenuhi kebutuhan untuk induk bunting sebesar 5,6 kg (RANJHAN, 1981). Dikaitkan dengan rataan calving interval sebesar 14 bulan, maka hal ini membuktikan bahwa penggunaan limbah pertanian sebagai pakan murah tidak memberikan dampak negatif terhadap produktivitas sapi induk.

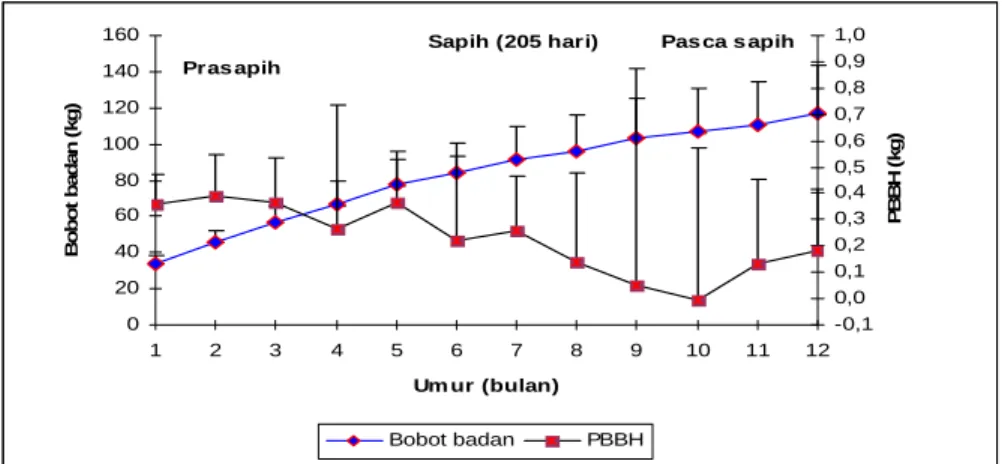

Pola pemeliharaan pedet pascasapih dilakukan dengan sistem kelompok tanpa membedakan jenis kelamin. Konsumsi BK ransum pada pedet pascasapih adalah 4,12 kg, konsumsi BK ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian ARYOGI et al. (2005) yang menyatakan bahwa konsumsi BK ransum pada pedet sapi PO lepas sapih di daerah dataran rendah adalah 3,02 kg. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan pada pedet pascasapih memberikan laju pertumbuhan sebesar 0,33 ± 0,09 kg (Gambar 1). Hal ini berarti bahwa pemanfaatan pakan asal biomas lokal sebagai pakan murah dengan terapan model low external input masih memberi peluang dalam mendukung usaha pembibitan untuk menghasilkan pedet sampai dengan umur 1 tahun.

Laju pertumbuhan pedet

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pedet selama periode prasapih adalah 0,36 kg, PBHH ini lebih rendah bila dibanding dengan hasil yang dilaporkan oleh MARIYONO et al. (2005), yang menyatakan bahwa PBHH pada pedet prasapih yang di pelihara oleh peternak di Kabupaten Pasuruan mencapai 0,48 kg, perbedaan PBHH ini diduga disebabkan oleh perbedaan kualitas pakan yang diberikan yaitu pakan sapi induk yang diberikan pada penelitian tersebut terdiri atas pakan hijauan (93,68%) dan pakan tambahan berupa dedak padi (6,32%). Rendahnya PBHH yang dicapai pada periode prasapih kemungkinan disebabkan karena pada fase menyusui pakan utama pedet adalah susu induk dan perkembangan pedet sangat tergantung pada mothering ability khususnya produksi susu. Sejak beranak sampai dengan 30 hari pascaberanak, induk mengalami penurunan bobot badan yang sangat tinggi (-4,16%) sampai pada hari ke-60 (-2,67%). Penurunan bobot badan ini mengakibatkan produksi susu menjadi semakin sedikit sehingga laju pertumbuhan pedet mengalami penurunan. Kondisi ini terus berlanjut sampai pedet berumur 6 bulan dan relatif statis setelah hari ke-210 (WIJONO, et al., 2005). BESTARI et al. (1999) melaporkan bahwa pertumbuhan pedet dari lahir sampai umur 120 hari adalah pertumbuhan dalam periode laktasi, sehingga kecepatan pertumbuhan pedet sangat tergantung kepada kemampuan produksi susu induk. Semakin besar bobot hidup induk maka kemampuan produksi susu akan lebih banyak (SCHMIDT dan VAN VLECK, 1974).

0 20 40 60 80 100 120 140 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Um ur (bulan) B obot ba d a n ( k g) -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 P BBH ( k g ) Bobot badan PBBH Pras apih

Sapih (205 hari) Pas ca s apih

Gambar 1. Pertumbuhan pedet prasapih

Secara biologis PBHH pedet sapi PO pada kondisi pakan low external input, hampir sama bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai ZULBARDI et al. (1994), yaitu kurang dari 0,35 kg/ekor/hari. PBHH pedet pada bulan pertama adalah 0,38 kg, dengan bobot lahir sebesar 23,09 ± 2,91. KEMP et al.(1988) melaporkan bahwa bobot lahir berkorelasi positif dengan pertumbuhan, sehingga penting untuk diketahui sebagai titik awal untuk memprediksi pertumbuhan ternak selanjutnya. PBHH pada bulan ke-dua mencapai 0,37 kg/ekor/hari, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya hampir sama (bulan 3 – 5) sebesar 0,35 kg dan menurun pada bulan ke-7 menjadi 0,32 kg. BARKER et al. (1979) menyatakan bahwa faktor lingkungan turut berpengaruh terhadap bobot lahir, rata-rata pertambahan bobot hidup prasapih dan bobot sapih antara lain adalah induk, khususnya kemampuan produksi susu, iklim (musim) dan tata laksana pemeliharaan yaitu masing-masing sebesar 0,60; 0,70; dan 0,70.

Pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber pakan masih memadai untuk mempertahankan aktivitas reproduksi induk dan pertumbuhan pedet sehingga diharapkan akan mampu menekan biaya produksi.

Laju pertumbuhan pascasapih

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bobot hidup 205 hari sapi PO yang dipelihara

0,09. Bobot sapih ini lebih rendah dibanding dengan hasil-hasil penelitian BALIARTI (1991), yaitu pada peternakan rakyat sebesar 155 kg; demikian pula THALIB et al. (1999) mendapatkan bobot hidup 205 hari sapi PO pada peternakan rakyat adalah 130,8 ± 10,9 kg.

Rataan PBHH selama pascasapih adalah 0,20 ± 0,10 kg, lebih rendah dari beberapa hasil penelitian yang dilaporkan oleh SUGIHARTO (2003) dalam pengamatannya terhadap sapi potong PO pada umur 4 – 12 bulan diperoleh PBHH sebesar 0,34 – 0,40 kg. ARYOGI (2005) mendapatkan bobot sapih sapi PO sekitar 125,67 – 129,78 kg dan pada saat umur 365 hari didapatkan bobot badan 160,22 – 189,28 kg dengan PBHH sampai lepas sapih berkisar 0,22 – 0,49 kg. Rendahnya PBHH pascasapih pada penelitian ini diduga karena proses penyapihan merupakan masa peralihan bentuk pakan dari bentuk halus (susu induk) menjadi bentuk kasar (tumpi dan jerami padi). Selama periode tersebut akan terjadi perubahan fungsi rumen dari kondisi pre-ruminan menjadi ruminansia sejati yang ditandai oleh meningkatnya volume dan pertumbuhan papilla rumen. Dengan demikian untuk merangsang pertumbuhan mikroba rumen pada pedet lepas sapih diperlukan strategi pakan yang tepat dan berkualitas baik. Bobot sapih berkorelasi positif dengan bobot badan 365 hari dan memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan selanjutnya (WIJONO et al. 2006), DONAHUE et al. (1985) menyatakan bahwa umur saat terjadinya transisi dari periode

pre-cukup luas tergantung pada pola pakan untuk merangsang perkembangan mikroba rumen dan perkembangan volume rumen telah sempurna pada umur 3 bulan. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak, ternyata masih mampu memenuhi kebutuhan minimal pedet pascasapih. Hal ini sesuai dengan pendapat LESLEY (1982) bahwa sapi potong lokal

mempunyai keragaman PBHH sekitar 0,2 – 0,5 kg.

Penelitian tentang pembibitan sapi PO pada kondisi pakan low external input diharapkan mampu menekan biaya produksi dengan pemanfaatan limbah pertanian dan tidak mengganggu fungsi biologis ternak.

Tabel 4. Analisis usaha untuk menghasilkan satu ekor pedet pascasapih dan 1 tahun

Uraian Harga (Rp/kg) Jumlah (kg/hari) Biaya (Rp/hari) Biaya (Rp/CI) Biaya menghasilkan 1 ekor pedet pascasapih

Jerami padi 100 5 500 213.500 Rumput Gajah 100 4 400 170.800 Tumpi jagung 175 6 1.050 448.350 Dedak padi 500 1 500 213.500 Kulit kopi 160 1 160 68.320 Garam dapur 250 0,1 25 10.675 Kapur 0,1 25 10.675

Jumlah biaya untuk menghasilkan 1 ekor pedet pascasapih 2.660 1.135.820 Pendapatan kotor (Rp per 14 bulan)

Pedet pascasapih 2.250.000

Kompos 100 4 170.800

Jumlah pendapatan kotor (Rp. per 14 bulan) 2.420.800 Pendapatan bersih (Rp. per 14 bulan) 284.980 Keuntungan per bulan (Rp./ekor/hari)) 91.784

BC Ratio 3,10

Biaya pedet pascasapih – 1 tahun

Jerami padi 100 2 200 30.000 Rumput Gajah 100 1 100 15.000 Tumpi jagung 175 1,5 262,5 39.375 Dedak padi 500 1 500 75.000 Kulit kopi 160 0,5 80 12.000 Garam dapur 250 0,03 7,5 1.125 Kapur 250 0,03 7,5 1.125

Jumlah biaya untuk pascasapih – 1 tahun 1.535 173.625 Pendapatan kotor (Rp per 150 hari)

Pedet umur 1 tahun 25.000 116 2.900.000 Pendapatan bersih (Rp/ekor pedet umur 1 tahun) 1.761.355

Keuntungan per bulan (Rp/ekor/bulan) 125.811

BC Ratio 3,26

Jarak beranak (CI) 14 bulan adalah rataan jarak beranak sapi PO induk di Lolit sapi potong pada kondisi pakan LEI

Analisa usaha pembibitan

Hasil analisis ekonomis usaha cow calf operation sapi PO pada kondisi pakan low external input disajikan pada Tabel 4. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan pakan lokal yang berasal dari limbah-limbah pertanian mampu menekan biaya pakan.

Untuk menghasilkan satu ekor pedet lepas sapih dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.135.820 yang merupakan biaya pakan induk selama satu periode Calving Interval (CI). Bila harga jual pedet diprediksi sebesar Rp. 25.000/kg bobot hidup maka keuntungan yang diperoleh selama 1 periode CI sebesar Rp. 1.284.980 berdasarkan estimasi harga jual pedet pada umur 7 bulan. Apabila pemeliharaan pedet dilanjutkan sampai umur 1 tahun, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.761.355 yang merupakan biaya pakan induk selama 14 bulan ditambah dengan biaya pakan pedet sampai dengan umur 1 tahun. Pemeliharaan pedet lepas sapih sampai umur 1 tahun dengan kondisi pakan low external input diperoleh keuntungan sebesar Rp. 125.811/ekor/bulan; lebih tinggi 137,07% dibandingkan dengan keuntungan memelihara sampai umur pascasapih tanpa memperhitungkan biaya tenaga kerja.

KESIMPULAN

1. Pemanfaatan pakan asal limbah pertanian prospektif dalam mendukung usaha pembibitan.

2. Pemeliharaan pedet sampai dengan umur 12 bulan lebih menguntungkan (Rp. 125.811/ekor) dari pada pemeliharaan sapi lepas sapih (Rp. 91.784/ekor).

DAFTAR PUSTAKA

ARYOGI. 2005. Kemungkinan interaksi genetik dan ketinggian tempat terhadap performans sapi potong persilangan Peranakan Ongole di Jawa Timur. Tesis S2.

ARYOGI, SUMADI dan W. HARDJOSUBROTO. 2005. Performans sapi silangan Peranakan Ongole di dataran rendah (Study kasus di Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

AZZAM, S.M. and M.K. NIELSEN, 1987. Genetic parameter for gastation length, birth date and firstbreeding date in beef cattle. J. Anim. Sci. 64: 338.

BALIARTI, E.1991. Bobot badan anak sapi Peranakan Ongole dan Peranakan Brahman. Hasil IB di Kabupaten Gunung Kidul. Bull. Peternakan. 15(2).

BARKER,J.S.P.,D.J.BRETT,D.F.FREDERICK, and L.J.LAMBOURN. 1975. A Course Manual in Tropical Beff Cattle Production. A.A.U.S.S. BESTARI, J., A.R. SIREGAR, Y. SANI dan P.

SITUMORANG. 1999. Produktivitas empat bangsa pedet sapi potong hasil IB di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pros. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Bogor, 18 – 19 Oktober 1999. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 181 – 190.

DJAGRA,I.B.K.,LANA dan SULANDRA.1979. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berat lahir dan berat sapih sapi Bali. Pros. Seminar Keahlian di Bidang Peternakan. Thema Sapi Bali. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Udayana, Denpasar DONAHUE,P.B.,C.G.SCWAB,J.D.QUIGLY,III, dan

W.E.HYLTON. 1985. Methyionine deficiency in early-weaned dairy calves fed pelleted rations based on corn and alfalfa or corn and soybean. J. Dairy Sci. 68.

KEARL. 1982. Nutrien requirement of Ruminant in Developing Countries.

KEMP, R.A., J. W. WILTON and L. R.SCAEFFER. 1988. Phenotypic and genetic parameter estimates for gestation length. Calving ease and birth weight in Simental Cattle. Can. J. Anim. Sci. 68: 291.

MARIYONO, D. B. WIJONO dan HARTATI. 2005. Perbaikan teknologi pemeliharaan sapi PO induk sebagai upaya peningkatan produktivitas induk dan turunannya pada usaha peternakan rakyat. Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 12 – 13 September 2005. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 91 – 97

SCHMIDT, G.D. dan L.D. VAN VLECK, 1974. Principlees of dairy cattle. Cornel University. San Fransisco.

SIREGAR, A.R., J.BESTARI, R.H. MATONDANG, Y. SANI dan H. PANJAITAN. 1999. Penentuan sistem breeding sapi potong program IB di Propinsi Sumatera Barat. Pros. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Puslitbang

SUGIHARTO, Y. 2003. Produktivitas sapi Peranakan Ongole pada Pola Pemeliharaan Sistem Perkampungan Ternak dan Kandang Individu. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta THALIB, C. dan A.R. SIREGAR, 1999. Faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan pedet PO dan crossbreednya dengan Bos indicus dan Bos taurus dalam pemeliharaan tradisional. Pros. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner, Bogor, 1 – 2 Desember 1998. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 200 – 207.

WIJONO, D. B., HARTATI dan MARIYONO. 2006. Korelasi berat sapih terhadap berat lahir dan berat badan 365 hari pada sapi Peranakan Ongole. In-press.

ZULBARDI, M., M. SUTRISNO, U. UMIYASIH, A.A. KARTO, S.B.SIREGAR, dan T.D. CHANIAGO. 1994. Penggemukan sapi potong dan dampak ekonominya di kawasan industri Jawa Timur. Pros. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Peternakan. 25 – 26 Januari 1994.