STUDI POPULASI HARIMAU SUMATERA (Panthera tigris sumatrae) DENGAN BANTUAN KAMERA JEBAK

DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN PROVINSI LAMPUNG

Nabela1, Ahmad Muhammad2, Sunarto3 1

Mahasiswi Program S1 2

Dosen Bidang Ekologi Jurusan Biologi 3

WWF Indonesia

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kampus Bina Widya Pekanbaru, 28293, Indonesia

nabelabahari88@gmail.com

ABSTRACT

The population of Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae Pocock 1929), one of the most critically endangered species on Sumatra, has been studied using camera traps in Bukit Barisan Selatan National Park (BBSNP), Lampung. Cameras (Reconyx &Bushnell, USA) were set up in a total of 45 cells of 2 x 2 km, covering a sampled area

of 390 km2 and an altitude ranged between 252-1199 asl. During an effective operation

that consisted of 4.140 trap-nights, tiger image that has been captured by the camera indicated that the population was made up of at least seven adult males, eight adult females, and one subadult individual with unknown sex. This finding suggests that BBSNP demonstrated a very important Sumatran tiger reservation on the island, in which a viable population might persist. In addition, tigers were captured in all altitudes, but their presence seemed to gravitate in higher altitudes (>900-1050 asl.). They appeared to be more active during daytime (0600 am-0500 pm).

Keywords: Critically endangered species, viable population, nature reserve, Sumatra

ABSTRAK

Populasi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae Pocock 1929), salah satu spesies yang paling terancam punah di Sumatera, telah dipelajari menggunakan kamera jebak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung. Kamera (Reconyx & Bushnell, USA) didirikan di total 45 sel dari 2 x 2 km, meliputi area sampel dari 390 km2, dengan berbagai ketinggian antara 252-1199 dpl dan beroperasi selama 4.140 kamera-hari efektif. Gambar Harimau yang telah tertangkap oleh kamera meng-indikasikan bahwa populasi tersebut terdiri dari setidaknya tujuh laki-laki dewasa, delapan perempuan dewasa, dan satu remaja dengan jenis kelamin yang tidak diketahui. Temuan ini menunjukkan bahwa TNBBS merupakan kantong populasi harimau Sumatera yang sangat penting di pulau ini, di mana populasi yang layak dapat bertahan. Selain itu, harimau ditangkap di semua ketinggian, tapi kehadiran mereka tampaknya tertarik pada ketinggian yang lebih tinggi (>900-1050 m dpl). Mereka tampaknya lebih aktif pada siang hari (06.00-17.00).

Kata Kunci: Spesies terancam punah, populasi yang layak, cagar alam, Sumatera

PENDAHULUAN

Semakin tinggnya populasi manusia di Pulau Sumatera menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat, baik untuk kepentingan pemukiman, perhubungan, maupun budidaya. Hal ini mengakibatkan tutupan hutan alam yang ada di pulau ini terus mengalami fragmentasi dan berkurang luasnya (Uryu, 2010). Hutan alam merupakan habitat utama bagi berbagai spesies satwaliar darat, perubahan ini menyebabkan gangguan yang mengancam keberadaan mereka (Hedges et al.2005 dan Kinnaird et al.2003). Oleh karenanya, dari waktu ke waktu semakin banyak spesies satwaliar Sumatera yang terancam kepunahan, yang salah satu diantaranya adalah harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) (Kinnaird et al.2003). Harimau Sumatera merupakan subspesies harimau terkecil yang belum mengalami kepunahan. Sebagai predator utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga ke-seimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga (WWF Indonesia, 2008).

Mengingat populasinya yang cenderung terus mengecil dari waktu ke waktu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan harimau Sumatera sebagai salah satu spesies fauna yang dilindungi di negara ini (Nemora dan Julia, 2007). Hal tersebut tercantum di Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Perhatian

terhadap kelestarian spesies fauna ini juga diberikan oleh dunia internasional. IUCN (International Union for Conservation of Nature) sebagai

lembaga internasional yang

didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam telah menetapkan status “kritis” (critically endangered) dan menempatkannya dalam daftar spesies yang terancam kepunahan (Species Red List) (IUCN, 2006).

Upaya menyelamatkan harimau Sumatera dari kepunahan terutama sekali dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan berhutan yang menjadi habitat utama dari satwa ini sebagai kawasan lindung. Salah satu diantara kawasan-kawasan lindung yang ada di pulau ini adalah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di Provinsi Lampung.

Meskipun TNBBS telah diresmikan statusnya sejak tahun 1999 (BTNBBS, 1999), informasi mengenai bagaimana status populasi harimau Sumatera dalam kawasan lindung ini masih sedikit. Penelitian ini akan menghasilkan informasi tentang kondisi dan karakteristik populasi harimau Sumatera di TNBBS beserta pola sebaran spasial dan waktu aktifnya. Informasi mengenai hal tersebut sangat penting artinya sebagai dasar pengelolaan kawasan.

METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang statusnya telah

ditetapkan dalam KepMenHut No. 489/Kpts-II/1999. Taman Nasional ini berada dalam wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung

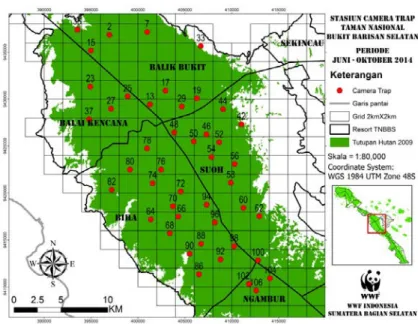

Barat, dan Provinsi Bengkulu, yaitu di Kabupaten Kaur. Pada penelitian ini lokasi tempat pemasangan kamera meliputi daerah Balai Kencana, Balik Bukit, Biha, Suoh, dan Ngambur.

Gambar 1. Peta Pemasangan Stasiun Kamera Jebak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Sumber:WWF Indonesia Sumatera Bagian Selatan

Desain Penelitian

WWF Indonesia - Program Lam-pung telah melakukan pemantauan satwa di TNBBS menggunakan kamera jebak dengan satwa target yaitu badak Sumatera. Hal ini telah dilakukan sejak bulan Februari 2012. Meskipun kamera jebak ditargetkan untuk badak, tidak menutup kemungkinan banyaknya satwa lain juga ikut terpotret salah satunya adalah harimau. Adapun tahap-tahap dalam proses perencanaan suatu survei menggunakan kamera jebak yang dilaksanakan berdasarkan panduan Ancrenaz et al. (2012).

Pemilihan lokasi survey adalah hal pertama yang harus dilakukan. lokasi yang dipilih adalah kawasan yang diketahui atau diduga dihuni oleh

spesies-spesies satwa liar yang menjadi sasaran survei. Dalam hal ini, dibutuhkan pembuatan peta ini untuk mempermudah dalam perencanaan pengamatan secara sistematis. Kamera jebak diletakkan dalam setiap grid yang dipilih. Adapun grid-grid yang dimaksud dibuat pada peta virtual (maya) dengan bantuan program ArcGIS. Dalam penelitian ini grid yang dimaksud berukuran 2x2 km. Grid yang dipilih untuk pemasangan kamera jebak selalu berada diantara dua grid lain yang tidak dipasangi kamera, baik dalam baris maupun dalam kolom. Hal ini juga dilakukan secara virtual dengan bantuan program ArcGIS.

Setelah grid-grid yang akan dipasangi kamera ditentukan, maka dilakukan peninjauan ke lapangan untuk

melihat kondisi lingkungan yang ada serta menentukan titik pemasangan kamera. Penentuan titik pemasangan kamera tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi lokasi sebagai tempat lintasan satwa sasaran.

Kamera jebak dipasang pada titik yang telah ditentukan. Dalam hal ini ketinggian pemasangan kamera disesuaikan dengan ukuran tubuh satwa sasaran. Pada penelitian ini kamera

dipasang untuk satwa badak yaitu ketinggian 120 cm. Pemantauan kamera dilakukan berdasarkan kapasitas baterai dan kartu memori yang terpasang dalam masing-masing kamera. Umumnya hal ini dilakukan setiap satu bulan (di WWF Indonesia). Selama pemantauan juga dilakukan pengumpulan data dari hasil pemotretan kamera selama satu bulan tersebut.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 2. Contoh pembuatan disain survei menggunakan kamera jebak: (a) Lokasi survei yang ditentukan; (b) pembuatan grid pada peta lokasi; (c) pemilihan grid; (d) survei kondisi grid dan penentuan titik pemasangan kamera di lapangan.

Semua kamera yang dipasang merupakan kamera digital (bermerk Bushnell & Reconyx, USA) yang berisi 12 baterai A2 (Energizer) dan sebuah kartu memori berkapasitas 16 GB. Secara berkala, yaitu setiap 30 hari sekali, keduanya harus diambil dan diganti. Data rekaman yang berupa foto maupun video dari masing-masing kamera segera dipindahkan kedalam

komputer, dimana sebelumnya telah disiapkan folder-folder untuk menampung data dari masing-masing kartu memori. Setelah pengumpulan data di lapangan selesai, baru dilakukan pemeriksaan isi masing-masing folder tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan sistematika. Hal pertama yang dilakukan adalah pemilihan dan

pemisahan foto-foto dan video-video yang di dalamnya terdapat gambar harimau. Nama setiap foto atau video harimau diganti dengan kode nomor sel dan tanggal perekaman. Pemilihan dan pemisahan foto-foto dan video-video harimau yang dapat dikategorikan sebagai gambar-gambar independen, yaitu gambar-gambar spesies yang sama yang terekam di tempat yang sama dengan jarak perekaman minimal 30 menit (O’Brien et al. 2003; Rayan 2012). Setiap gambar independen disimpan sebagai sisipan dalam program Microsoft Excel dan dilakukan

identifikasi tiap individu. Dalam

penelitian ini, yang peneliti lakukan hanya sebatas mengidentifikasi individu dan analisa populasi, tidak termasuk pemasangan kamera dan pengelolaan data.

Analisis Data

Jumlah dan Komposisi Individu

Jumlah individu ditentukan berdasarkan jumlah total harimau dalam semua gambar independen yang dapat dikenali sebagai individu-individu yang berbeda (distinct individuals). Sementara untuk foto yang tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi disimpan dalam folder Unknown. Identifikasi foto dan video dilakukan secara manual, dimana antara foto satu dan foto yang lainnya dibandingkan dan dicatat perbedaan-perbedaan yang ada. Ciri utama pembeda antar individu dalam hal ini adalah ukuran tubuh, jenis kelamin, karakteristik pola warna tubuh, panjang surai dan karakteristik belang. Ciri pembeda lainnya adalah waktu dan tempat dimana foto atau video suatu individu terekam. Selanjutnya hasil identitifikasi dimasukkan kedalam

Microsoft Excel dengan menyertakan data waktu perekaman, nama sel dan koordinat sel.

Individu Secara Spasial dan Waktu Aktif

Sebaran spasial yang dimaksud dalam hal ini adalah sebaran menurut ketinggian tempat (elevasi). Karena elevasi setiap titik pemasangan kamera diketahui, maka keberadaan harimau juga dapat dianalisis berdasarkan data ini. Sebaran spasial hewan ini ditunjukan dengan melihat jumlah gambar independen pada setiap kelas elevasi. Sama halnya dengan sebaran spasial, dengan melihat jumlah gambar independen beserta waktu kapan gambar tersebut terpotret oleh kamera jebak, maka kita juga mengetahui sebaran temporal ataupun waktu aktif individu tersebut.

Korelasi antara skor tingkat gangguan dan jumlah gambar independen

Kondisi lingkungan dalam sel sangat mempengaruhi jumlah kehadiran harimau. Dalam penelitian ini kondisi lingkungan dalam sel dilihat dari tingkat gangguan manusia. Gangguan manusia yang dimaksud berupa perburuan, aktivitas pengambilan hutan hasil non-kayu, aktivitas pencarian ikan dan penebangan yang dimana masing-masing gangguan diberi skor antara 0 (tidak ada) hingga 5 (relatif tinggi). Data skor tingkat gangguan tersebut berkorelasi dengan jumlah gambar independen. Dan analisis data ini dikelola di program aplikasi statistik yaitu SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil pemotretan secara umum

Penelitian ini secara keseluruhan telah dilakukan dengan jumlah usaha 4.140 hari-kamera efektif. Usaha yang telah dilakukan menghasilkan 444 gambar harimau, yang mana hanya 149 gambar yang dapat dikategorikan sebagai gambar independen. Semua gambar ini diperoleh pada 29 lokasi

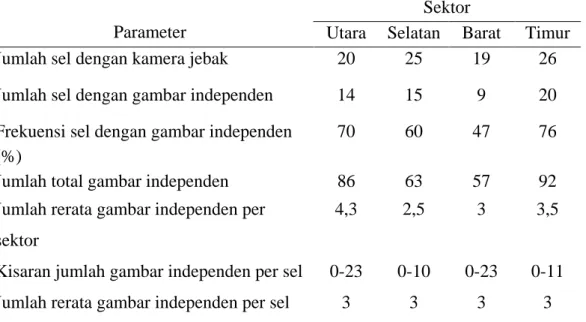

atau sel dari 45 sel tempat pemasangan kamera. Wilayah dimana kamera jebak dipasang dapat dibagi secara virtual menjadi “sektor utara” dan “sektor selatan” serta “sektor barat“ dan “sektor timur”. Di sektor utara terdapat 20 sel tempat dimana kamera jebak dipasang, sedangkan di sektor selatan terdapat 25 sel. Di sektor barat terdapat 19 sel tempat pemasangan kamera, sedangkan di sektor timur terdapat 26 sel.

Tabel 1. Hasil pemasangan kamera jebak di masing-masing sektor dalam wilayah penelitian

Parameter

Sektor

Utara Selatan Barat Timur

Jumlah sel dengan kamera jebak 20 25 19 26

Jumlah sel dengan gambar independen 14 15 9 20

Frekuensi sel dengan gambar independen (%)

70 60 47 76

Jumlah total gambar independen 86 63 57 92

Jumlah rerata gambar independen per sektor

4,3 2,5 3 3,5

Kisaran jumlah gambar independen per sel 0-23 0-10 0-23 0-11

Jumlah rerata gambar independen per sel 3 3 3 3

Tabel 1 terlihat adanya variasi jumlah sel dalam suatu sektor dimana harimau tertangkap oleh kamera yang dipasang. Proporsi sel dengan gambar independen dalam suatu sektor berkisar 47-76% atau rata-rata 63%. Sektor timur memiliki proporsi sel dengan gambar independen terbesar (76%), sebaliknya sektor barat dijumpai proporsi sel dengan gambar independen terkecil (47%). Jumlah gambar independen per sel secara umum

berkisar 0-23 gambar atau rata-rata 3 gambar per sel.

Jumlah kehadiran harimau dalam suatu sel kemungkinan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam sel yang bersangkutan. Dalam penelitian ini kondisi lingkungan yang dimaksud dilihat dari tingkat gangguan manusia yang berupa perburuan, aktivitas pengambilan hutan hasil non-kayu, aktivitas pencari ikan dan penebangan yang masing-masing diberi skor antara 0 (tidak ada) hingga 5

(relatif tinggi). Kondisi lingkungan secara umum dicerminkan dalam bentuk

jumlah total skor dari keempat parameter ini.

Tabel 2. Korelasi antara skor tingkat gangguan dan jumlah gambar independen harimau/sel

Jenis gangguan Korelasi Pearson Sig.

Perburuan -0,112 0,462

HHNK -0,008 0,956

Pencarian ikan -0,094 0,537

Penebangan -0,003 0,982

Gabungan -0,068 0,655

Keterangan: *Signifikasi pada tingkat 0,05 Sebagaimana yang dapat dilihat

dalam tabel ini, secara umum kegiatan manusia yang berupa perburuan, pengambilan hasil hutan non kayu, kegiatan pencarian ikan dan penebangan baik secara individual maupun kolektif berkolerasi negatif dengan tingkat kehadiran harimau dalam sel. Meskipun demikian korelasi yang ditemukan

masih sangat lemah dan tidak signifikan. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan masih relatif rendahnya tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Sunarto (2013), adanya kegiatan manusia cenderung mengganggu keberadaan harimau baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil Identifikasi Individu

Gambar 5. Karakteristik individual harimau yang dapat dikenali: (a) individu jantan dewasa; (b) individu betina dewasa; (c) individu remaja (tidak diketahui jenis kelamin); (a1) penanda kelamin jantan; (a2) panjang surai; (b1) penanda kelamin betina.

Dari 444 gambar harimau yang diperoleh ternyata hanya 361 gambar

saja yang dapat diidentifikasi. Sisanya, yaitu 83 gambar, tidak dapat a1 a2

a

b

c

b1c

diidentifikasi dikarenakan beberapa hal, seperti pencahayaan yang terlalu lemah dan kuat, kekaburan, dan tertangkapnya tubuh harimau secara parsial. Dari gambar-gambar yang diidentifikasi dapat diperoleh informasi tentang kategori umur harimau, yaitu dewasa dan remaja beserta jenis kelamin berdasarkan penanda kelamin, panjang surai dan ukuran tubuh.

Proses identifikasi tidak hanya

dilakukan berdasarkan ciri-ciri

morfologis saja, waktu dan tempat

tertangkapnya masing-masing individu harimau oleh kamera yang dipasang, juga dapat membantu proses identifikasi. Pada prinsipnya tidak mungkin individu yang sama terpotret dalam waktu yang bersamaan dan ditemukan di sel-sel yang berbeda, apalagi apabila jarak antara sel-sel ini cukup berjauhan. Dalam hal ini, menurut tempat terpotretnya, dapat diketahui bahwa jumlah tempat kehadiran masing-masing individu tersebut cukup beragam yaitu, 1-10. Tabel 3. Perbandingan hasil identifikasi harimau yang pernah dilakukan di empat

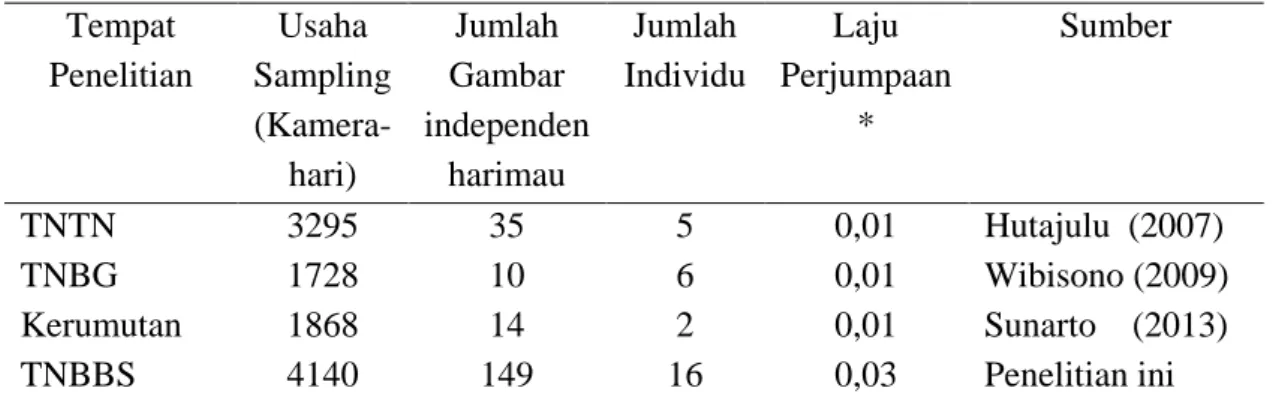

kawasan lindung di Sumatera Tempat Penelitian Usaha Sampling (Kamera-hari) Jumlah Gambar independen harimau Jumlah Individu Laju Perjumpaan * Sumber TNTN 3295 35 5 0,01 Hutajulu (2007) TNBG Kerumutan 1728 1868 10 14 6 2 0,01 0,01 Wibisono (2009) Sunarto (2013) TNBBS 4140 149 16 0,03 Penelitian ini

*Laju Perjumpaan = jumlah foto yang diperoleh/ usaha sampling Dengan menggabungkan antara

identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologis dan kesesuaian antara waktu dan tempat terpotretnya, dapat diperoleh taksiran bahwa populasi harimau yang dipelajari terdiri dari 16 individu yang berbeda. Jumlah individu yang didapatkan relatif besar apabila dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian lain (Tabel 3). Selain itu, laju perjumpaan harimau oleh kamera jebak dalam penelitian ini juga cukup tinggi, yaitu 0,03 gambar/kamera-hari apabila dibandingkan dengan temuan penelitian lain (Tabel 3). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan dalam upaya penjebakkan atau trapping effort (Azlan

2009). Dapat dilihat di tabel 3 bahwa usaha sampling pada penelitian ini lebih besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan penelitian lain. Sunarto (2013) menambahkan, hal ini juga terkait dengan kombinasi kualitas habitat, ketersediaan mangsa dan aktivitas manusia yang berbeda pada lokasi penelitian yang dimana hal ini dapat mempengaruhi keberadaan harimau.

Struktur Populasi

Kekhasan dari populasi yang penting dari segi ekologi adalah keragaman morfologi dalam suatu populasi alam sebaran umur, jenis

kelamin dan komposisi genetik (Odum, 1993). Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa populasi harimau yang berhasil diidentifikasi terdiri dari tujuh individu jantan dewasa (44%), delapan individu betina dewasa (50%) dan satu individu remaja tidak diketahui jenis kelaminnya (6%). Dengan demikian, proporsi harimau dewasa jauh lebih besar (94%) dibanding proporsi harimau remaja dan proporsi harimau betina dewasa (50%) lebih besar dibanding harimau jantan dewasa (44%).

Rasio kelamin memiliki arti yang sangat penting dalam proses reproduksi hewan khususnya mamalia. Secara umum diketahui bahwa apabila jumlah individu berkelamin betina lebih banyak, artinya rasio kelamin populasi <1, hal ini dapat menjamin keberlanjutan proses reproduksi dibanding sebaliknya (Montenegro

1998; Subiarsyah 2014). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa populasi harimau yang berada di lokasi penelitian terbilang cukup sehat. Karanth dan Stith (1999) menyarankan bahwa populasi harimau di alam memiliki 25% anak.

Pola Aktifitas

Sebaran menurut tempat

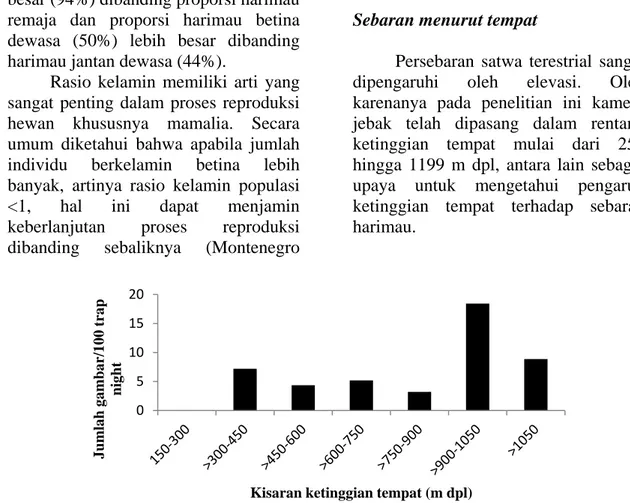

Persebaran satwa terestrial sangat dipengaruhi oleh elevasi. Oleh karenanya pada penelitian ini kamera jebak telah dipasang dalam rentang ketinggian tempat mulai dari 252 hingga 1199 m dpl, antara lain sebagai upaya untuk mengetahui pengaruh ketinggian tempat terhadap sebaran harimau.

Gambar 6. Perbandingan frekuensi kehadiran harimau pada berbagai ketinggian tempat berdasarkan jumlah gambar independen yang diperoleh Hasil yang diperoleh secara

keseluruhan berupa 47,24 gambar independen/100 kamera-hari, dimana keberadaan harimau ternyata paling banyak terdeteksi pada ketinggian >900-1050 m dpl (18,43 gambar independen/100 kamera-hari atau 39 %)

(Gambar 4.4). Menurut O’Brien et al. (2003) harimau sumatera dapat ditemukan pada berbagai ketinggian tempat, mulai dari 0 hingga 2000 m dpl. Linkie et al. (2003) menambahkan bahwa satwa ini tidak terlalu jarang

ditemukan di tempat-tempat yang

0 5 10 15 20 Ju m lah gam b a r/ 100 t rap ni g ht

tinggi, yaitu hingga lebih dari 2400 m dpl.

Keberadaan mangsa adalah faktor penting yang mempengaruhi keberadaan harimau (Karanth et al. 2004). Menurut Griffth (1994) keanekaragaman dan kepadatan hewan mangsa di hutan dengan ketinggian 100 hingga 600 m dpl lebih banyak

dibandingkan di hutan dengan

ketinggian 600 hingga 1700 m dpl. Semakin tinggi letak geografis habitat hutan semakin kecil variasi vegetasinya yang memepengaruhi kepadatan satwanya. Dinata (2008) menambahkan, hipotesis ini tidak berlaku untuk kawasan habitat yang terganggu seperti hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini (Gambar 4.4), yang menunjukkan hal sebaliknya. Whitten et al (1984) menambahkan keberadaan hutan dataran rendah sangat penting karena dapat mendukung biomassa hewan ungulata besar seperti babi hutan (Sus scrofa), rusa (Cervus unicolor), dan kijang (Muntiacus muntjak) sebagai hewan mangsa. Namun luasan dataran rendah di Sumatera yang tersisa

menyusut secara cepat akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman, pertanian dan lain-lain. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Seidensticker et al (1999) yang menyatakan bahwa disamping variasi jenis vegetasi, kepadatan satwa juga bergantung pada tingkat kerawanan kawasan hutan terhadap perburuan dan gangguan dari aktivitas manusia lainnya. Bahkan tidak jarang hewan-hewan ungulata tersebut akan melakukan migrasi ke daerah dataran tinggi (Ramono dan Santiapillai 1993).

Sebaran menurut waktu

Secara umum spesies mamalia diketahui memiliki pola aktifitas harian yang cukup beraturan (Hearn et al. 2013). Waktu aktivitas dibagi dalam 2 periode yaitu siang mulai pukul 07:00 sampai 17:59 dan malam mulai pukul 18:00 sampai pukul 06:59 (Kawanishi & Sunquist 2004). Bernard et al. (2013) menambahkan adanya waktu aktif yang aritmik atau meliputi kedua belahan hari.

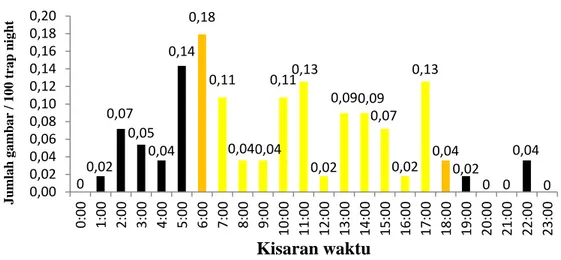

Gambar 7. Perubahan frekuensi kehadiran harimau selama 24 jam berdasarkan jumlah gambar independen yang diperoleh

0 0,02 0,07 0,05 0,04 0,14 0,18 0,11 0,04 0,04 0,11 0,13 0,02 0,09 0,09 0,07 0,02 0,13 0,04 0,02 0 0 0,04 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0: 00 1: 00 2: 00 3: 00 4: 00 5: 00 6: 00 7: 00 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 19: 00 20: 00 21: 00 22: 00 23: 00 Ju ml ah gamb ar / 100 tr ap n igh t Kisaran waktu 9

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa harimau lebih banyak tertangkap kamera dalam selang waktu antara jam 05:00 sampai 17:00 (0,02 – 0,18 gambar independen/100 kamera-hari) dibandingkan antara jam 18:00 sampai 04:00 (0,00 – 0,07 gambar independen/100 kamera-hari) (Gambar 4.4). Pola aktifitas yang sama juga ditemukan dalam penelitian Linkie & Ridout (2011) dan Hutajulu (2007). Waktu aktif harimau pada siang hari ditemukan disepanjang hari dan pada malam hari tidak ditemukan aktivitas pada pukul 20:00, 21:00, 23:00 dan 00:00. Pola aktivitas harimau dapat dikatakan mengikuti pola aktivitas satwa mangsa yaitu krepuskular dan diurnal (seperti kijang, beruk, babi, pelanduk dan rusa) (Hutajulu 2007).

Relevansi Pengelolaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya, melalui penelitian ini dapat dipastikan bahwa setidaknya terdapat 16 individu harimau dalam wilayah penelitian yang meliputi areal seluas 390 km². Hal ini memberikan taksiran kasar bahwa di wilayah ini terdapat kurang lebih empat individu harimau dalam setiap 100 km². Taksiran ini menunjukkan bahwa TNBBS memiliki populasi harimau yang cukup besar. Penelitian serupa yang telah dilakukan di wilayah-wilayah lain di Sumatera (Linkie et al. 2006; O’Brien et al. 2003; Sunarto 2013; Wibisono 2006) umumnya menghasilkan taksiran densitas harimau <2 individu/100 km². Meskipun kemungkinan temuan penelitian ini tetap perlu diverifikasi dengan menggunakan metode perhitungan yang setara, misalnya program DENSITY

(Linkie et al. 2006; Subagyo 2013; Sunarto 2013), terdapat indikasi positif bahwa TNBBS merupakan kantong populasi harimau Sumatera yang sangat penting di pulau ini.

Menurut Franklin (1999), daerah jelajah harimau betina dewasa berkisar 40-70 km², sedangkan daerah jelajah harimau jantan diperkirakan kurang lebih 180 km². Merujuk pendapat ini, apabila diasumsikan bahwa densitas harimau di TNBBS benar-benar mencapai 4 individu/100km² maka dalam wilayah ini terdapat tumpang tindih daerah jelajah dari satwa yang sebenarnya sangat teritorial ini (Priatna et al. 2012). Hal ini bukan tidak mungkin memiliki konsekuensi tersendiri yang kontra-produktif bagi konservasi spesies yang terancam kepunahan ini, terutama sekali apabila populasi hewan-hewan mangsanya seperti rusa sambar, kijang dan babi hutan tidak cukup berlimpah (Linkie 2011; Sunarto 2013). Konsekuensi lain adalah tingginya densitas harimau suatu wilayah berpotensi menjadikan wilayah ini menjadi sasaran perburuan liar, apalagi apabila pihak yang berwenang belum mampu melakukan perlindungan secara efektif (Shepherd & Magnus 2004).

Ditinjau dari rasio kelamin populasi harimau di TNBBS, dimana ditemukan 7 individu jantan dewasa dan 8 betina dewasa serta 1 individu remaja yang tidak diketahui jenis kelaminnya, terdapat peluang yang cukup besar bagi populasi ini untuk terus bertahan. Persoalannya adalah sejauh mana perburuan liar, baik secara langsung terhadap harimau maupun secara tidak langsung terhadap hewan-hewan mangsanya, serta kerusakan habitat seperti yang diakibatkan oleh

penebangan liar maupun penjarahan lahan dapat dicegah semaksimal mungkin. Menurut Sunarto (2013), upaya perlindungan harimau Sumatera beserta habitat aslinya memerlukan dukungan banyak pihak, mulai dari tingkat lokal hingga internasional guna menekan berbagai gangguan manusia semacam ini.

KESIMPULAN Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat indikasi positif bahwa TNBBS merupakan kantong populasi harimau Sumatera yang sangat penting di pulau ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Balai Besar Taman Nasional Bukit barisan Selatan dan WWF Indonesia – Program Lampung yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Ahmad Muhammad selaku pembimbing 1 dan Bapak Sunarto, Ph.D selaku pembimbing 2 serta kepada Febri

Anggriawan Widodo dari WWF

Indonesia-Program Sumatera bagian Tengah, Beno Fariza Syahri dan Bapak Yob Charles dari WWF Indonesia-Sumatera bagian Selatan, yang telah membantu penulis dalam penelitian dari mulai pengelolaan data hingga memberikan informasi berupa teknis maupun non-teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Ancrenaz M, Hearn AJ, Ross R, Sollmann R, and Wilting A . 2012. Handbook for wildlife monitoring using camera‐traps . BBEC Publication, Malaysia. Azlan, M. J. 2009. The use of camera

trap in Malaysian rainforests. Journal of Tropical Biology and Conservation, 5:81-86

Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BTNBBS). 1999. Rencana pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (RPTN) (Buku II). Lampung: Balai TNBBS. (Tidak diterbitkan).

Bernard H., Ahmad AH., Brodie J., Giardano AJ., Lakim M., Amat R., Hue pei SK., Khee LS., Tuuga A., Malim PT., Hasegawa DL., Wai YS., Sinun W. 2013. Camera trapping survey of mammals in and around imbak canyon conservation area in Sabah Malaysian Borneo. The Raffles Bulletin of Zoology 61: 861-870.

C.J. Krebs. 1985. Ecology. 3rd ed. Harper & Row, New York.

Dinata, Y., dan Jito Sugardjito. 2008. Keberadaan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929) dan Hewan Mangsanya di Berbagai Tipe Habitat Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Jurnal Biodiversitas. 7(3): 222-226.

Griffiths, M. 1994. Population density of Sumatran tigers in Gunung Leuser National Park. In Tilson R.L., Komar Soemarna, Widodo Ramono, Sukianto Lusli, Traylor-Holzer K., and Seal U.S. (eds). Sumatran Tiger Report: Population and Habitat Viability Analysis. Apple Valley, Minnesota, Indonesian Directorate of Forest Protection

and Nature 104 Conservation and IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group. p: 93-102.

Hearn AJ., Ross J., Pamin D., Bernard H., Hunter L., Macdonald DW. 2013. Insights into the spatial and temporal ecology of the sunda clouded leopard Neofelis diardi. The Raffles Bulletin of Zoology 61: 871-875.

Hutajulu, M.B. 2007. Studi karakteristik ekologi harimau Sumatera [Panthera tigrissumaterae (Pockok 1929)] berdasarkan camera trap di landsekap Tesso Nilo-Bukit Tigapuluh, Riau. Thesis. Program Pasca Sarjana FMIPA. Program Studi Biologi

Konservasi. Universitas Indonesia. Depok

IUCN . 2006. 2006 IUCN Red List of Critically Endangered Species. http://www.redlist.org (diakses pada 15 September 2015)

Karanth, K. U. & Bradley M. Stith. 1999. Prey depletion as a critical determinant of tiger population viability. In Seidensticker, J., Christie S. & Jackson P. (eds.). Riding the

Tiger: Conservation in human

dominated landscapes.

Cambridge University press,

Cambridge, UK. p: 100–113. Karanth, K. U. and J. D. Nichols. 2002.

Monitoring Tiger and Their Prey ; a Manual Research, Managers and Conservation in

Tropical Asia. Center for

Wildlife Studies. India.

Karanth K. U., Nichols J. D., Kumar N. S., Link W. A. & Hines J. E. 2004. Tigers and their prey: Predicting carnivore densities from prey abundance. PNAS 101 (14): 4854-4858.

Kawanishi, K. & M. Sunquist. 2004. Conservation Status of tigers in a primary rainforest of Peninsular Malaysia. Biological Conservation 120: 329-344 Kinnaird MF, Sanderson EW, O’Brien

TG, Wibisono HT,Woolmer G. 2003. Deforestation trends in a tropical landscape and implications for endangered large mammals. Conservation Biology 17, 245–57.

Lettink, M.; Armstrong, D.P. 2003: An introduction to using mark-recapture analysis for monitoring threatened species. Department of Conservation Technical Series 28A: 5.32.

Linkie, M., M.S. Ridout. 2011. Assessing Tiger-Prey Interactions in Sumatran Rainforests. Journal of Zoologi 284, 224-229.

Linkie, M., D.J. Martys , J. Holden, A. Yanuar, A.T. Hartana, J. Sugarditjo, and N.L. William. 2003. Habitat Destruction and Poaching Threaten the Sumatran Tiger in Kerinci Seblat National Park, Sumatra. Oryx 37: 41-48. Mazak, V. 1981. Panthera tigris.

Mamalia Species. 152, 1-8. Montenegro. O.L. 1998. The Behavior

Of Lowland Tapir (Tapirus Terrestris) at A Natural Mineral Lick Dl The Peruvian Amazon. Unpublished Thesis. University of Florida.

Nemora, and Ng. Julia. 2007. Tiger Trade Revisited in Sumatra, Indonesia. TRAFFIC Southeast Asia, Petaling Jaya. Malaysia. O’Brien, T.G., M.F. Kinnaird & H.T.

Wibisono. 2003. Crouching tigers, hidden prey: Sumantran tiger and prey population in a tropical forest landscape. Animal Conservation 6:131-139

Odum, E.P. 1993. Dasar-Dasar

Ekologi. Tj. Samigan. [Penerjemah]; Srigandono [Editor]. Terjemahan dari: Fundamental of Ecology. Gajah Mada Press.Yogyakarta.

Paul, L. 2015. Closed population Capture-Recapture models. Chapter 14. University of Montana, Cooch & White.

Pocock, R. I. 1929. Tigers. Journal of the Bombay Natural History Society 33, 505-541

Poole, R.W. 1974. An Introduction to quantitative ecology. McGraw-Hill, New York

Ramono, W & Santiapillai, C. 1994. Conservation of Sumatran Tigers in Indonesia, In Tilson R.L., Soemarna K., Ramono W., Lusli S., Traylor-Holzer K., & Seal U.S. (eds.). Sumatran Tiger Population and Habitat Viability Analysis Report, Apple Valley, Minnesota,

Royle, J. A., and K. V. Young. 2008. A hierarchical model for spatial capture-recapture data. Ecology 89:2281-2289

Seidensticker, J., S. Christie, and P. Jackson. 1999. Preface. In: Seidensticker, J., S. Christie, and P. Jackson (eds.). Riding the Tiger: Tiger Conservation in Human Dominated Landscape. Cambridge, UK.: Cambridge University Press.

Stoklosa, J. 2012. Modern Statistical Methods for the Analysi of Capture-Recapture Data. Australia. Departement of Matematics and Statistic, University of Melbourne.

Subiarsyah, M.I. 2014. Struktur Populasi Monyet Ekor Panjang di Kawasan Pura Batu Pageh Ungasan Badung Bali. Indonesia Medicus Veterinus 3(3) : 183-191.

Sunarto. 2011. Ecology And Restoration Of Sumatran Tigers In Forest And Plantation Landscapes. [Disertasi]. Virginia: The faculty

of Polytechnic Institute and State, University of Virginia. Sunarto, M.J. Kelly, S. Klenzendorf,

M.R.Vaughan, Zulfahmi, M.B. Hutajulu and K. Parakkasi. 2013. Threatened predator on the equator: multi-point abundance estimates of the tiger Panthera tigris in central Sumatra. Oryx 47(2):211-220 Uryu, Y.; Purastuti, E.; Laumonier, Y.;

Sunarto, Setiabudi & Budiman, A. 2010. Sumatra’s Forests, their Wildlife and the Climate Windows in Time: 1985,1990,2000 and 2009. A quantitative assessment of some of Sumatra’s natural resources submitted as technical report by invitation to the National Forestry Council (DKN) of

Indonesia. WWF Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Whitten, A.J., S.J. Damanik, J. Anwar, dan N. Hisjam. 1984. Ekologi

Sumatera. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Wibisono H. T., Sugesti M. Arief, Anton Ario, Wagiman & Abu H. Lubis. 2007. Population and Ecology of Sumatran Tiger in Batang Gadis National Park: A Preliminary Study. Final Technical Report. CI-Indonesia, Jakarta. 22p

WWF Indonesia. 2008. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae).http://www.savesuma

tra.org (diakses pada 21