6. PERUBAHAN KARAKTERISTIK KUALITAS AIR

6.1. Latar Belakang

Pada dasarnya kualitas lingkungan perairan (kualitas air) yang terdapat disuatu perairan akan mempengaruhi kehidupan komunitas biota yang hidup dalam ekosistem tersebut. Kecuali itu, penurunan kualitas air juga mempengaruhi dayaguna sumberdaya air bagi pengguna jasa di wilayah hilir baik untuk penggunaan domestik, industri maupun sebagai sumber energi pembangkitan.

Penurunan kualitas air tersebut disebabkan oleh perubahan penutup lahan dan pencemaran lingkungan dari berbagai sumber pencemar di wilayah hulu. Perubahan penutup lahan menimbulkan erosi dan sedimentasi, sedangkan sumber pencemar antara lain industri, pertanian, perikanan, rumah tangga, transportasi dan lain-lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak perubahan penutup lahan DAS Citarum Wilayah Hulu terhadap karakteristik kualitas air sungai dan Waduk Citarum baik aspek fisik, kimia maupun biologi.

6.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengumpulan data sekunder kualitas air dilakukan di kantor UBP Saguling, PJB UP Cirata, Perum Jasa Tirta II, Kantor PDAM Purwakarta dan Bagian Produksi PT. Thames PAM Jaya. Pengambilan data primer dilakukan di 7 titik yaitu inlet Waduk Saguling bagian hulu, outlet PLTA Saguling, inlet Waduk Cirata bagian hulu, outlet PLTA Cirata, inlet Waduk Jatiluhur bagian hulu (inlet PDAM Purwakarta) dan inlet PT. Thames PAM Jaya. Analisis sampel air dilakukan di Laboratorium Kimia, Fisik dan Lingkungan, Jurusan Kimia, FMIPA, IPB Bogor. Penelitian karakteristik kualitas air dilakukan mulai bulan Juni 2006 sampai September 2006.

136

6.3. Bahan dan Metode

Bahan yang diperlukan untuk menganalisis kimia air adalah data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data sekunder adalah :

1. Laporan hasil pemantauan kualitas air triwulanan Waduk Saguling (1994-2003), Waduk Cirata (1994-2003), Waduk Jatiluhur (1993-2003), kualitas air baku (intake) PDAM Purwakarta (1999-2003) dan PT. Thames PAM Jaya (2001-2005).

2. Laporan hasil penelitian pihak ketiga dan Bagian Lingkungan masing-masing PLTA.

Data primer diperoleh dari hasil pengambilan dan pengukuran contoh air pada lokasi :

1. Inlet dan outlet Waduk Saguling, Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur. 2. Intake PDAM Purwakarta dan PT. Thames PAM Jaya.

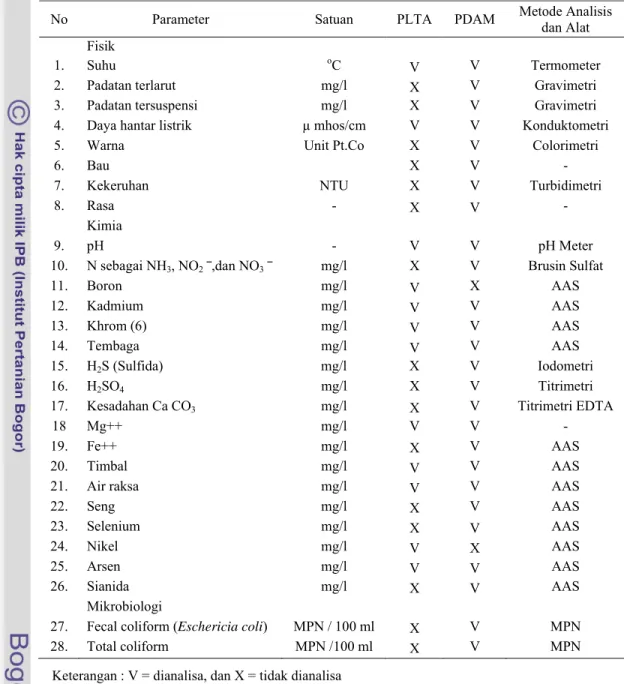

Parameter kimia air dan metode analisis serta alat yang digunakan ditampilkan pada Tabel 32. Hasil pengolahan data sekunder dan primer tersebut dibandingkan dengan standar baku mutu lingkungan (BML) sebagai pembanding Saeni (1989) dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air.

6.4. Hasil dan Pembahasan Analisis Kualitas Air

Kualitas air waduk sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan DTA wilayah hulu, sedangkan kualitas lingkungan wilayah hulu dipengaruhi oleh perubahan pada penutup lahan dan penggunaan dari lahan itu sendiri. Keragaman limbah (polusi) dan intensitasnya akan mempengaruhi kehidupan biologi perairan (Odum, 1996), proses teknis pembangkitan energi listrik (Litbang PJT-II, 2003) dan proses penjernihan air baku PDAM. Pengolahan data sekunder dan primer terhadap parameter kualitas air ditampilkan pada Tabel 33 sampai Tabel 37.

137 Tabel 32. Parameter kualitas air yang diukur pada PLTA dan PDAM.

No Parameter Satuan PLTA PDAM Metode Analisis dan Alat Fisik

1. Suhu oC

V V Termometer

2. Padatan terlarut mg/l X V Gravimetri

3. Padatan tersuspensi mg/l X V Gravimetri 4. Daya hantar listrik µ mhos/cm V V Konduktometri

5. Warna Unit Pt.Co X V Colorimetri

6. Bau X V -

7. Kekeruhan NTU X V Turbidimetri

8. Rasa - X V -

Kimia

9. pH - V V pH Meter

10. N sebagai NH3, NO2 ⎯,dan NO3 ⎯ mg/l X V Brusin Sulfat

11. Boron mg/l V X AAS 12. Kadmium mg/l V V AAS 13. Khrom (6) mg/l V V AAS 14. Tembaga mg/l V V AAS 15. H2S (Sulfida) mg/l X V Iodometri 16. H2SO4 mg/l X V Titrimetri

17. Kesadahan Ca CO3 mg/l X V Titrimetri EDTA

18 Mg++ mg/l V V -

19. Fe++ mg/l X V AAS

20. Timbal mg/l V V AAS

21. Air raksa mg/l V V AAS

22. Seng mg/l X V AAS 23. Selenium mg/l X V AAS 24. Nikel mg/l V X AAS 25. Arsen mg/l V V AAS 26. Sianida mg/l X V AAS Mikrobiologi

27. Fecal coliform (Eschericia coli) MPN / 100 ml X V MPN

28. Total coliform MPN /100 ml X V MPN

Keterangan : V = dianalisa, dan X = tidak dianalisa

Parameter kualitas air yang berpengaruh terhadap kehidupan biota dan proses teknis PLTA dan PDAM dapat digolongkan menjadi parameter kualitas

fisik, kimia dan biologi. Hasil pengolahan dan interpretasi data (primer dan sekunder) diperoleh informasi bahwa secara umum telah terjadi

penurunan kualitas air di ketiga waduk (Saguling, Cirata dan Jatiluhur) dan PDAM (PT. Tirta Dharma Purwakarta dan PT. Thames PAM Jaya Jakarta).

138 Penurunan kualitas air waduk Saguling jauh lebih berat dibandingkan dengan waduk Cirata dan Jatiluhur.

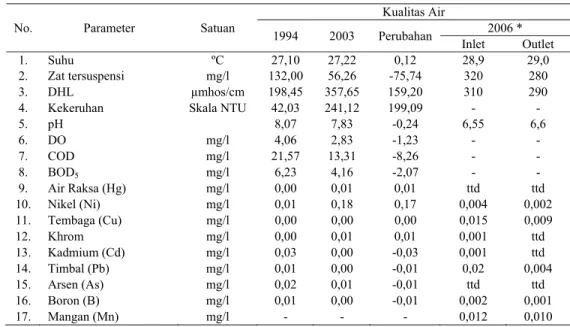

Tabel 33. Perubahan kualitas air Waduk Saguling.

No. Parameter Satuan

Kualitas Air 1994 2003 Perubahan 2006 * Inlet Outlet 1. Suhu ºC 27,10 27,22 0,12 28,9 29,0 2. Zat tersuspensi mg/l 132,00 56,26 -75,74 320 280 3. DHL µmhos/cm 198,45 357,65 159,20 310 290

4. Kekeruhan Skala NTU 42,03 241,12 199,09 - -

5. pH 8,07 7,83 -0,24 6,55 6,6 6. DO mg/l 4,06 2,83 -1,23 - - 7. COD mg/l 21,57 13,31 -8,26 - - 8. BOD5 mg/l 6,23 4,16 -2,07 - - 9. Air Raksa (Hg) mg/l 0,00 0,01 0,01 ttd ttd 10. Nikel (Ni) mg/l 0,01 0,18 0,17 0,004 0,002 11. Tembaga (Cu) mg/l 0,00 0,00 0,00 0,015 0,009 12. Khrom mg/l 0,00 0,01 0,01 0,001 ttd 13. Kadmium (Cd) mg/l 0,03 0,00 -0,03 0,001 ttd 14. Timbal (Pb) mg/l 0,01 0,00 -0,01 0,02 0,004 15. Arsen (As) mg/l 0,02 0,01 -0,01 ttd ttd 16. Boron (B) mg/l 0,01 0,00 -0,01 0,002 0,001 17. Mangan (Mn) mg/l - - - 0,012 0,010

Sumber : Pengolahan data hasil pemantauan kualitas air waduk triwulanan 1994 dan 2003. Keterangan : (*) = data primer November 2006, (-) = data tidak tersedia,data tidak diukur,

(ttd) = tidak terdeteksi. Rata-rata dari 10 stasiun pengukuran.

(1) Suhu

Hasil pengolahan data suhu perairan di ketiga waduk diperoleh informasi bahwa suhu perairan waduk Saguling rata-rata naik sebesar 0,12ºC, waduk Cirata sebesar 0,80ºC dan waduk Jatiluhur turun sebesar 0,90ºC. Kenaikan suhu (Saguling dan Cirata) dan penurunan suhu (Jatiluhur) tidak signifikan. Dari Tabel 42 dan 43 dapat diketahui bahwa suhu air baku pada intake PDAM Tirta Dharma (1999-2003) mengalami penurunan 0,5ºC sedangkan pada intake PT. Thames PAM Jaya (2001-2005) mengalami kenaikan 0,33ºC.

Suhu perairan merupakan salah satu parameter yang mengatur baik proses fisika maupun proses kimia yang terjadi di dalam suatu perairan. Suhu perairan akan mempengaruhi kelarutan oksigen, komposisi subtrat, kekeruhan maupun kecepatan reaksi kimia di dalam air. Suhu perairan juga mempengaruhi berbagai proses fisiologis dalam tubuh biota air seperti proses osmoregulasi dan penafasan

139 organisme perairan, sehingga meningkatnya suhu pada kondisi ekstrim dapat menyebabkan kematian. Secara umum pengaruh suhu terhadap biota perairan mempengaruhi proses fisiologis secara langsung dalam hal reaksi enzimatik pada organisme, sehingga akan menentukan besar kecilnya metabolisme dan pertumbuhan organisme. Selain pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dari suhu bisa dalam bentuk terjadinya perubahan struktur dan dispersi hewan air (Nontji, 1984).

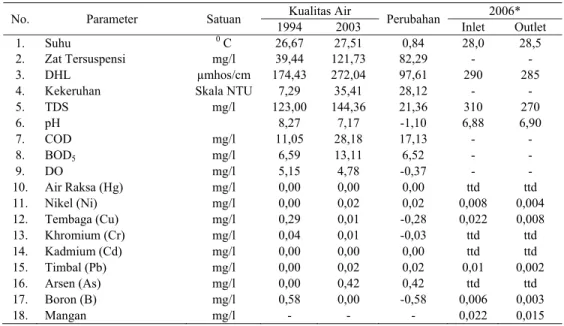

Tabel 34. Perubahan kualitas air Waduk Cirata.

No. Parameter Satuan Kualitas Air Perubahan 2006*

1994 2003 Inlet Outlet

1. Suhu 0 C 26,67 27,51 0,84 28,0 28,5

2. Zat Tersuspensi mg/l 39,44 121,73 82,29 - -

3. DHL µmhos/cm 174,43 272,04 97,61 290 285

4. Kekeruhan Skala NTU 7,29 35,41 28,12 - -

5. TDS mg/l 123,00 144,36 21,36 310 270 6. pH 8,27 7,17 -1,10 6,88 6,90 7. COD mg/l 11,05 28,18 17,13 - - 8. BOD5 mg/l 6,59 13,11 6,52 - - 9. DO mg/l 5,15 4,78 -0,37 - - 10. Air Raksa (Hg) mg/l 0,00 0,00 0,00 ttd ttd 11. Nikel (Ni) mg/l 0,00 0,02 0,02 0,008 0,004 12. Tembaga (Cu) mg/l 0,29 0,01 -0,28 0,022 0,008 13. Khromium (Cr) mg/l 0,04 0,01 -0,03 ttd ttd 14. Kadmium (Cd) mg/l 0,00 0,00 0,00 ttd ttd 15. Timbal (Pb) mg/l 0,00 0,02 0,02 0,01 0,002 16. Arsen (As) mg/l 0,00 0,42 0,42 ttd ttd 17. Boron (B) mg/l 0,58 0,00 -0,58 0,006 0,003 18. Mangan mg/l - - - 0,022 0,015

Sumber : Pengolahan data hasil pemantauan kualitas air waduk triwulanan 1994 dan 2003. Keterangan : (*) = data primer November 2006, (-) = data tidak tersedia,data tidak diukur,

(ttd) = tidak terdeteksi. Rata-rata dari 11 stasiun pengukuran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Pescod (1975) dalam Prihadi (2005) yang mengatakan bahwa suhu akan berpengaruh secara langsung pada kehidupan biota air, yakni akan menetukan kehadiran spesies–spesies akuatik, mempengaruhi pemijahan dan penetasan, aktivitas dan pertumbuhan.

Suhu perairan mempunyai kaitan yang cukup erat dengan besarnya intensitas cahaya yang masuk kedalam perairan. Dalam hal ini intensitas cahaya yang masuk ke dalam suatu perairan akan menentukan derajat panas, yakni semakin banyak sinar matahari yang masuk ke dalam suatu perairan, semakin

140 tinggi suhu airnya. Namun semakin bertambah kedalaman, akan menurunkan suhu perairan (Welch, 1980). Menurut Nontji (1987) suhu yang terdeteksi di permukaan air dipengaruhi oleh keadaan meteorologi seperti curah hujan, penguapan, kelembaban udara, kecepatan angin dan intensitas radiasi sinar matahari.

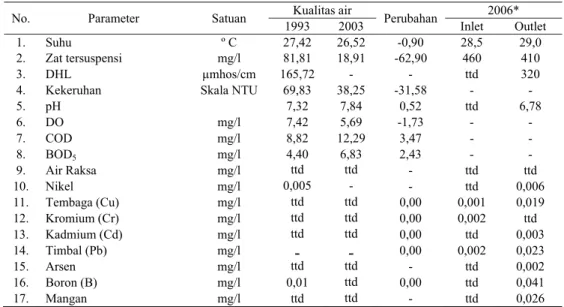

Tabel 35. Perubahan kualitas air Waduk Jatiluhur.

No. Parameter Satuan Kualitas air Perubahan 2006*

1993 2003 Inlet Outlet

1. Suhu º C 27,42 26,52 -0,90 28,5 29,0

2. Zat tersuspensi mg/l 81,81 18,91 -62,90 460 410

3. DHL µmhos/cm 165,72 - - ttd 320

4. Kekeruhan Skala NTU 69,83 38,25 -31,58 - -

5. pH 7,32 7,84 0,52 ttd 6,78 6. DO mg/l 7,42 5,69 -1,73 - - 7. COD mg/l 8,82 12,29 3,47 - - 8. BOD5 mg/l 4,40 6,83 2,43 - - 9. Air Raksa mg/l ttd ttd - ttd ttd 10. Nikel mg/l 0,005 - - ttd 0,006 11. Tembaga (Cu) mg/l ttd ttd 0,00 0,001 0,019 12. Kromium (Cr) mg/l ttd ttd 0,00 0,002 ttd 13. Kadmium (Cd) mg/l ttd ttd 0,00 ttd 0,003 14. Timbal (Pb) mg/l - - 0,00 0,002 0,023 15. Arsen mg/l ttd ttd - ttd 0,002 16. Boron (B) mg/l 0,01 ttd 0,00 ttd 0,041 17. Mangan mg/l ttd ttd - ttd 0,026

Sumber : Pengolahan data hasil pemantauan kualitas air waduk triwulanan 1994 dan 2003. Keterangan : (*) = data primer November 2006, (-) = data tidak tersedia,data tidak diukur,

(ttd) = tidak terdeteksi. Rata-rata dari 25 stasiun pengukuran.

(2) Warna Perairan

Warna air waduk Saguling mengalami kenaikan 141,60 satuan NTU pada periode 1994-2003, air waduk Cirata naik 0,10 satuan PtCo pada periode 1993-2003, dan air waduk Jatiluhur naik 0,37 satuan PtCo pada periode 1993-2003, sedangkan pada air baku PDAM Tirta Dharma terjadi kenaikan warna (kekeruhan) sebesar 0,50 NTU (1999-2003) dan pada air baku PT. Thames PAM Jaya turun sebesar 5,03 NTU (2001-2005).

Pada umumnya warna perairan dibagi menjadi dua yakni warna sesungguhnya yang disebabkan oleh adanya bahan-bahan kimia terlarut serta warna yang tampak yang merupakan hasil perpaduan antara bahan terlarut dan bahan tersuspensi. Secara umum warna perairan merupakan hasil perpaduan

141 warna yang berasal dari bahan organik dan bahan anorganik yang ada dalam perairan, warna plankton, humus dan ion-ion logam serta bahan-bahan lain yang terdapat dalam perairan tersebut. Warna perairan dapat diamati secara visual, namun akan lebih akurat jika diamati dengan membandingkan air sampel dengan warna standar. Warna pada umunya dapat menghambat penetrasi sinar matahari serta dapat mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis oleh jasad autotrof di dalam air.

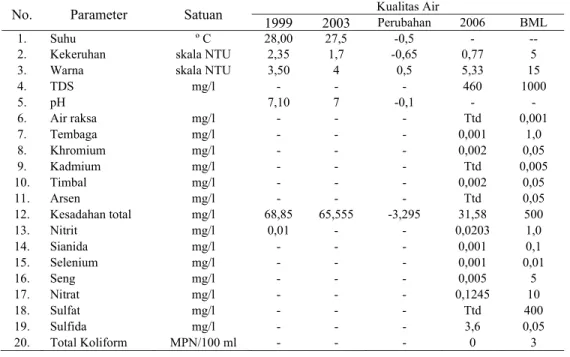

Tabel 36. Perubahan kualitas air baku (intake) PT. Tirta Dharma Purwakarta.

No. Parameter Satuan Kualitas Air

1999 2003 Perubahan 2006 BML

1. Suhu º C 28,00 27,5 -0,5 - --

2. Kekeruhan skala NTU 2,35 1,7 -0,65 0,77 5

3. Warna skala NTU 3,50 4 0,5 5,33 15

4. TDS mg/l - - - 460 1000 5. pH 7,10 7 -0,1 - - 6. Air raksa mg/l - - - Ttd 0,001 7. Tembaga mg/l - - - 0,001 1,0 8. Khromium mg/l - - - 0,002 0,05 9. Kadmium mg/l - - - Ttd 0,005 10. Timbal mg/l - - - 0,002 0,05 11. Arsen mg/l - - - Ttd 0,05 12. Kesadahan total mg/l 68,85 65,555 -3,295 31,58 500 13. Nitrit mg/l 0,01 - - 0,0203 1,0 14. Sianida mg/l - - - 0,001 0,1 15. Selenium mg/l - - - 0,001 0,01 16. Seng mg/l - - - 0,005 5 17. Nitrat mg/l - - - 0,1245 10 18. Sulfat mg/l - - - Ttd 400 19. Sulfida mg/l - - - 3,6 0,05 20. Total Koliform MPN/100 ml - - - 0 3

Keterangan : (*) = data primer November 2006, (-) = data tidak tersedia,data tidak diukur, (ttd) = tidak terdeteksi.

(3) pH

Pada periode 1994-2003, tingkat pH air waduk Saguling mengalami penurunan sebesar 0,24, air waduk Cirata turun 1,10 dan waduk Jatiluhur turun 0,52 pH di ketiga waduk masih berada pada status netral (berkisar pH=7,0) sehingga cukup baik bagi berlangsungnya proses biologi dan kimia dalam perairan. pH air baku PDAM Tirta Dharma (1999-2003) mengalami penurunan sebesar 0,1, sedangkan air baku PDAM PT. Thames PAM Jaya (2001-2005) mengalami kenaikan sebesar 0,16. pH merupakan hasil pengukuran aktivitas ion

142 hidrogen dalam perairan yang menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa air. Menurut Mackereth et. al. (1989) pH terkait sangat erat dengan kandungan karbon dioksida dan alkalinitas. Pada pH yang kurang dari 5 alkalinitasnya bisa tidak terdeteksi. Makin tinggi nilai pH semakin tinggi nilai alkalinitas dan makin rendah kandungan karbon dioksida.

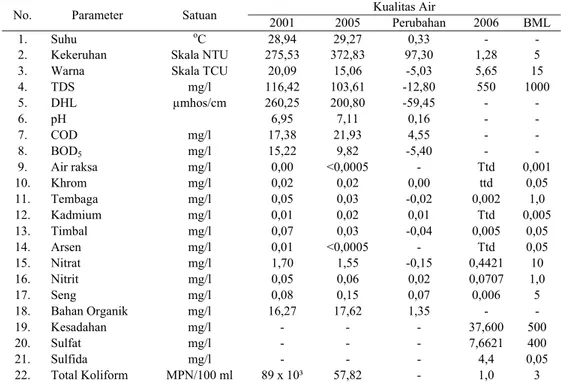

Tabel 37. Perubahan kualitas air baku (intake) PT. Thames PAM Jaya Jakarta.

No. Parameter Satuan 2001 2005 Kualitas Air Perubahan 2006 BML

1. Suhu oC 28,94 29,27 0,33 - -

2. Kekeruhan Skala NTU 275,53 372,83 97,30 1,28 5

3. Warna Skala TCU 20,09 15,06 -5,03 5,65 15

4. TDS mg/l 116,42 103,61 -12,80 550 1000 5. DHL µmhos/cm 260,25 200,80 -59,45 - - 6. pH 6,95 7,11 0,16 - - 7. COD mg/l 17,38 21,93 4,55 - - 8. BOD5 mg/l 15,22 9,82 -5,40 - - 9. Air raksa mg/l 0,00 <0,0005 - Ttd 0,001 10. Khrom mg/l 0,02 0,02 0,00 ttd 0,05 11. Tembaga mg/l 0,05 0,03 -0,02 0,002 1,0 12. Kadmium mg/l 0,01 0,02 0,01 Ttd 0,005 13. Timbal mg/l 0,07 0,03 -0,04 0,005 0,05 14. Arsen mg/l 0,01 <0,0005 - Ttd 0,05 15. Nitrat mg/l 1,70 1,55 -0,15 0,4421 10 16. Nitrit mg/l 0,05 0,06 0,02 0,0707 1,0 17. Seng mg/l 0,08 0,15 0,07 0,006 5 18. Bahan Organik mg/l 16,27 17,62 1,35 - - 19. Kesadahan mg/l - - - 37,600 500 20. Sulfat mg/l - - - 7,6621 400 21. Sulfida mg/l - - - 4,4 0,05 22. Total Koliform MPN/100 ml 89 x 10³ 57,82 - 1,0 3

Keterangan : (*) = data primer November 2006, (-) = data tidak tersedia,data tidak diukur, (ttd) = tidak terdeteksi.

Pada umumnya sebagian biota air sensitif terhadap perubahan pH, dan hampir semua biota menyukai pH 7 – 8,5. Besaran pH sangat mempengaruhi proses biokimia yang terjadi di suatu perairan, sebagai contoh proses nitrifikasi akan terhenti manakala pH perairan rendah. Selain itu toksisitas dari logam berat pun sangat dipengaruhi oleh besaran pH perairan.

Jika dalam suatu perairan terdapat kandungan bahan organik yang tinggi, maka bahan organik tersebut harus diuraikan, untuk ini diperlukan oksigen. Dalam keadaan ada oksigen akan dihasilkan karbon dioksida, uap air , dan nitrat. Dalam keadaan tidak ada oksigen akan dihasilkan hidrogen sulfida (H2S),

143 amonia(NH3) dan metana (CH4). Hampir semua senyawa yang dihasilkan tersebut bersifat asam yang pada akhirnya dapat menurunkan pH. Zat tersebut akan digunakan untuk proses fotosintesis, sehingga kandungan karbon dioksida akan menurun, dan ion bikarbonat (HCO3) akan berubah menjadi CO2 dan ion OH-. Adanya dominasi ion hidroksil ini mengakibatkan pH air meningkat.

Jika dalam suatu perairan terdapat bahan organik yang tinggi, maka hasil dekomposisi bahan organik tersebut diantaranya adalah karbon dioksida. Di dalam air karbondioksida ini akan membentuk asam karbonat (Moss,1993), keadaan ini juga bisa terjadi jika 1% dari karbondioksida bereaksi dengan air, sehingga membentuk asam karbonat (Cole, 1988). Pada pembentukan asam karbonat tersebut akan dihasilkan ion hidrogen yang mengakibatkan pH perairan menurun.

(4) Oksigen terlarut (DO)

Oksigen terlarut adalah gas oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen yang terlarut dalam air pada umumya berasal dari hasil fotosintesis jasad autotrof yang ada dalam air seperti fitoplankton dan tumbuhan air yang hidup di dalam perairan tersebut. Oksigen terlarut merupakan zat yang paling penting dalam sistem kehidupan di perairan, dalam hal ini berperan dalam proses metabolisme oleh makro dan mikroorganisme yang memanfaatkan bahan organik yang berasal dari hasil fotosintesis. Selain itu juga mempunyai peranan yang penting dalam penguraian bahan-bahan organik oleh berbagai jenis mikroorganisme yang bersifat aerobik (APHA, 1989), sehingga jika ketersediaan oksigen tidak mencukupi akan mengakibatkan lingkungan perairan dan kehidupan dalam perairan menjadi terganggu, sekaligus menurunkan kualitas air.

Menurut Wardoyo (1975) kelarutan oksigen di perairan sangat dipengaruhi oleh suhu, tekanan parsial gas yang ada di udara serta tekanan parsial gas terlarut dalam air tersebut. Sealin itu juga dipengaruhi oleh aliran masuk (run off) dari hujan dan pergerakan air dari hulu. Kadar oksigen terlarut dalam air, selain penting untuk kehidupan, juga bisa dijadikan sebagai indikator untuk melihat pencemaran yang terjadi pada suatu perairan yakni jika kandungan oksigen dalam perairan lebih dari 5 mg/l mengandung arti bahwa perairan tersebut tercemar

144 ringan, jika kandungannya 2-5 mg/l berarti tercemar sedang dan 0–2 ppm berarti perairan tersebut tercemar berat (Sutamihardja, 1978).

Tingkat oksigen terlarut yang terdapat dalam perairan di ketiga waduk mengalami penurunan masing-masing: waduk Saguling sebesar 3,23 mg/l, waduk Cirata turun sebesar 0,37 mg/l dan waduk Jatiluhur menurun sebesar 1,73 mg/l.

(5) BOD5

BOD5 (Biological Oxygen Demand)5 adalah banyaknya oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mendekomposisi bahan organik selama 5 hari. Nilai BOD5 merupakan parameter yang menunjukan besarnya oksigen yang di butuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam proses dekomposisi secara biokimia (Boyd, 1982). Lama waktu mikroba untuk melakukan dekomposisi sampai mencapai stabilitas sempurna tergantung dari keadaan alami subtrat dan kemampuan hidup organisme (Azad, 1976). Dengan demikian, maka BOD5 hanya menggambarkan bahan organik yang dapat didekomposisi secara biologis (biodegradable). Nilai BOD5 suatu perairan dipengaruhi faktor-faktor lain yang ada di lingkungannya, yakni suhu, densitas plankton, keberadaan mikroba serta jenis dan kandungan bahan organik.

Pada perairan alami yang belum terlalu banyak campur tangan manusia, sumber bahan organik yang masuk ke dalam perairan berasal dari pembusukan tanaman, sehingga nilai BOD5-nya rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Jeffries dan Mills (1996) dalam Prihadi (2005) yang mengatakan bahwa perairan alami memiliki nilai BOD5 antara 0,5–7,0 mg/l. Perairan yang memiliki nilai BOD5 lebih dari 10 mg/1 dianggap telah mengalami pencemaran. Berdasarkan nilai BOD5, maka suatu perairan bisa di kategorikan kualitas airnya menjadi perairan tidak tercemar atau tercemar ringan jika mempunyai BOD5 kurang dari 3 mg/1, perairan diklasifikasikan sebagai perairan tercemar ringan jika mempunyai nilai BOD5 3 – 4,9 mg/1. Perairan tercemar sedang mempunyai BOD5 5,0–15,0 mg/1 serta perairan yang mempunyai BPD lebih dari 15 mg/1 dikategorikan pada perairan tercemar berat (Lee, Wang dan Quo, 1978). Dari analisis terhadap data tahun 1993, 1998 dan 2003, diperoleh nilai BOD5 dalam air waduk Saguling mengalami kenaikan 30,8 mg/l, Cirata menurun 5,67 mg/l, Jatiluhur naik 6,52

145 mg/l dan air baku Thames Jaya nilai BOD5 pada tahun 2005 menurun 5,40 mg/l dari 15,22 mg/l pada tahun 2001.

(6) COD

COD (chemical oxygen demand) menggambarkan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi dengan oksidator kalium dikromat. Dengan adanya oksidator kalium dikromat ini seringkali mengakibatkan kemampuan oksidasi yang lebih tinggi, karena dalam uji coba COD bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat teroksidasi, sehingga nilai COD lebih tinggi dari BOD. Sebagai contoh serat selulosa yang sukar terurai melalui reaksi biokimia pada uji BOD, baru bisa terurai melalui reaksi kimia. Dari analisis data sekunder, diperoleh hasil bahwa kadar COD dalam air waduk Saguling mengalami penurunan 17,41 mg/l, Cirata naik 28,18 mg/l, Jatiluhur naik 11,10 mg/l, pada air baku Thames Jaya kadar COD naik sebesar 4,55 mg/l.

(7) Bahan Organik dan Muatan Padatan Tersuspensi

Dalam keadaan anaerobic, yakni konsentrasi oksigen rendah atau bahkan tidak terdeteksi, maka mikroorganisme aerobic tidak dapat berkembangbiak, tetapi sebaliknya karena tidak adanya oksigen, karena tidak adanya oksigen, maka organisme yang bersifat anaerobik akan aktif memecah bahan tersebut secara anaerob. Muatan padatan tersuspensi adalah bahan-bahan tersuspensi yang tidak larut dalam air. Bahan-bahan ini baik organik maupun anorganik yang keberadaannya anatara lain berbentuk partikel dan tidak larut dalam air. Padatan tersuspensi juga mempengaruhi kekeruhan dan kecerahan air.

Menurut Wardoyo (1981) padatan tersuspensi mempengaruhi kekeruhan dan kecerahan perairan. Zat padat yang berada dalam suspensi dapat dibedakan menurut ukuran partikelnya sebagai partikel tersuspensi koloid dan partikel tersuspensi biasa. Zat padat tersuspensi dapat diklasifikasikan menjadi zat terapung dan melayang yang bersifat organik dan zat padat organik dan anorganik. Canter (1977) memperlihatkan hubungan antara indeks kualitas air dengan kandungan muatan padatan tersuspensi. Kandungan muatan padatan tersuspensi tersebut kemudian dapat menjelaskan kondisi perairannya seperti pada

146 Tabel 46. Kadar residu terlarut (1994-2003) dalam air waduk Saguling naik sebesar 71,75 mg/l, waduk Cirata turun sebesar 93,38 mg/l (1993-1998), Jatiluhur turun sebesar 62,90 mg/l (1993-2003) dan air baku Thames Jaya menurun 12,80 mg/l.

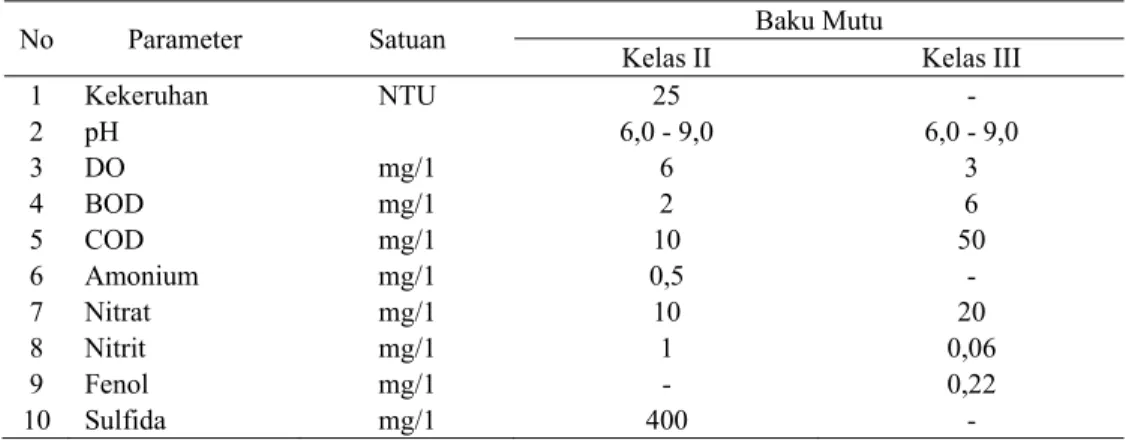

Tabel 38. Baku mutu kualitas air berdasarkan PP Nomor. 82 tahun 2001.

No Parameter Satuan Baku Mutu

Kelas II Kelas III

1 Kekeruhan NTU 25 - 2 pH 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 3 DO mg/1 6 3 4 BOD mg/1 2 6 5 COD mg/1 10 50 6 Amonium mg/1 0,5 - 7 Nitrat mg/1 10 20 8 Nitrit mg/1 1 0,06 9 Fenol mg/1 - 0,22 10 Sulfida mg/1 400 -

Keterangan : Kelas II sesuai untuk air baku air minum dan Kelas III sesuai untuk pertanian dalam arti luas.

(8) Kekeruhan

Kekeruhan adalah gambaran sifat optik air dari suatu perairan yang ditentukan berdasarkan banyaknya sinar yang dipancarkan dan diserap oleh partikel-partikel yang ada dalam air tersebut. Kekeruhan juga disebabkan oleh partikel tersuspensi, bahan organik dan mikroorganisme perairan.

Kekeruhan perairan dapat bersifat permanen dan sementara. Kekeruhan yang bersifat permanen disebabkan oleh bahan-bahan yang sulit terurai seperti pencemaran oleh hidrokarbon yaitu minyak dan lemak. Sedangkan kekeruhan yang mudah terurai dapat disebabkan partikel organik yang terbawa oleh hujan, banjir, aliran drainase dan gerakan angin. Dari hasil analisis data sekunder pada tahun 1993, 1998 dan 2003, kekeruhan yang terjadi pada air waduk Saguling naik 35,90 NTU, air waduk Cirata naik 50,12 NTU (1998-2003), Jatiluhur turun 31,97 NTU (1998-2003). Pada air baku Tirta Dharma kekeruhan menurun 0,65 NTU dan PT. Thames PAM Jaya naik 97,30 NTU.

147

(9) Logam Berat

Logam dapat digolongkan kedalam dua kategori yaitu logam berat dan logam ringan. Logam berat adalah logam yang untuk setiap cm³ mempunyai bobot 5 gram atau lebih, bobot ini lima kali dari berat air, sehingga logam yang beratnya kurang dari 5 gram termasuk logam ringan.

Jika sejumlah logam mencemari lingkungan, maka logam tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu bahaya pada mahluk hidup, karena beberapa jenis logam sangat berbahaya bila ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam lingkungan (dalam air, tanah dan udara), karena logam tersebut mempunyai sifat yang merusak jaringan tubuh mahluk hidup. Logam berat merupakan suatu unsur yang mempunyai daya hantar panas dan daya hantar listrik yang tinggi serta mempunyai densitas lebih dari 5 (Hutagalung, 1991) Logam berat biasanya bernomor atom 22–92 dan periode 3 sampai 7 dalam susunan berkala unsur–unsur kimia. Beberapa unsur logam berat tersebut antara lain merkuri (Hg), timbal (Pb), kadmium (Cd), seng (Zn) dan tembaga (Cu). Pada umumnya semua logam berat tersebar diseluruh permukaan bumi, baik di udara, tanah maupun air. Logam berat ini dapat berbentuk bahan organik, bahan anorganik terlarut yang terikat dalam suatu partikel (Harahap, 1991).

Logam berat yang masuk kedalam lingkungan perairan berasal dari debu–debu akibat kegiatan gunung berapi, erosi dan pelapukan tebing dan tanah, dan berbagai aktivitas manusia meliputi pertambangan batu bara, peleburan dan penyulingan minyak, penggunaan pestisida, penggunaan bahan bakar, dan sebagainya. Pencemaran logam berat terhadap alam lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubunganya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia. Berdasarkan kegunaanya, logam berat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu unsur–unsur tertentu dengan konsentrasi tertentu yang berfungsi sebagai haramikro yang bermanfaat bagi kehidupan organismi perairan seperti Zn, Fe, Cu dan unsur –unsur yang tidak diketahui sama sekali manfaatnya seperti Hg, Pb dan Cd (Lu, 1995). Kenyataanya semua logam, termasuk logam – logam haramikro yang esensial, jika berada dalam tubuh mahluk hidup dalam jumlah yang berlebih akan bersifat racun bagi organisme (Laws, 1993).

148 Logam yang dapat menyebabkan keracunan adalah jenis logam berat. Logam ini termasuk logam yang esensial seperti Cu, Zn, Se dan yang non-esensial seperti Hg, Pb, Cd, Cr dan As. Keracunan logam berat yang paling sering terjadi, biasanya dimulai dengan pencemaran lingkungan oleh logam berat, seperti penggunaan logam sebagai pembasmi hama (pestisida), pemupukan maupun karena pembuangan limbah pabrik yang menggunakan logam. Logam esensial seperti Cu dan Zn dalam dosis tertentu dibutuhkan sebagai unsur nutrisi pada hewan, tetapi logam non-esensial seperti Hg, Pb, Cu dan As sama sekali belum diketahui kegunaanya walaupun dalam jumlah relatif sedikit dapat menyebabkan keracunan pada hewan (Darmono, 2001).

Menurut Connel (1995) ion – ion logam pada kelas B yang paling toksik menunjukkan mekanisme toksisitas yang berspektrum luas. Logam–logam ini berikatan dengan gugus SH (misalnya, sistein) dan kelompok yang mengandung nitrogen misalnya, lisin dan histidin imidazol lebih efektif. Selain itu logam–logam ini dapat mengganti ion–ion endogen pada garis batas (misal, Zn²+) dari metallo-enzim, yang menyebabkan enzim tidak aktif melalui perubahan secara konformasi. Logam kelas B bersama–sama dengan beberapa ion pada garis batas, membentuk ion-ion organometalik yang larut dalam lemak, sebagai contoh Hg dan Pb yang mampu menembus membran biologis dan berakumulasi di dalam sel dan organel. Logam golongan B di dalam metalo-protein bisa mengalami reaksi baik oksidasi maupun reduksi, sebagai contoh, Cu menjadi Cu2+ dan Cu+ dapat mengubah integritas secara fungsional dan struktural.

Pengaruh keberadan logam berat terhadap biota umumnya digolongkan kedalam kategori, yaitu dapat menyebabkan toksisitas letal secara langsung sehingga menimbulkan kematian dan dapat mengakibatkan terjadinya toksisitas sub letal yaitu terjadinya kerusakan pada proses fisiologis atau bahkan pada perilaku suatu mahluk hidup. Ochiai (1997) dalam Connel (1995) membagi mekanisme toksisitas ion-ion logam kedalam tiga kategori yaitu dapat menahan gugus fungsi biologis yang esensial dalam biomolekul (misalnya protein dan enzim), dapat menggantikan ion logam esensial dalam biomolekul, dan dapat mengubah aktivitas biomolekul.

149 Dari data sekunder kualitas air waduk tahun 1993, 1998 dan 2003, logam berat yang mengalami kenaikan kadarnya dalam air waduk Saguling antara lain Hg sebesar 0,43 mg/l, nikel : 0,17 mg/l dan selenium : 0,01 mg/l; dalam air waduk Cirata As : 0,42 mg/l, Mg : 3,11 mg/l, Fe : 0,52 mg/l, Mn : 0,6 mg/l, Ni : 0,02 mg/l, Pb : 0,02 mg/l, Zn : 0,12 mg/l, dalam air waduk Jatiluhur besi 0,09 mg/l dan Mn 0,03 mg/l.

(10) Limbah Domestik

Dari Tabel 33 sampai dengan Tabel 37 dapat diketahui bahwa pada periode 1993-2003 telah terjadi peningkatan pencemaran air waduk dan air baku PDAM yang bersumber dari limbah domestik. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan kadar senyawa-senyawa kimia seperti fenol, minyak dan lemak dan fecal coliform.

(11) Budidaya Ikan dalam Karamba Jaring Apung

Dilihat dari tingkat kesuburannya, waduk atau danau di Indonesia umumnya bersifat oligotrofik (kesuburan rendah) hingga mesotrofik (kesuburan sedang), sehingga dilihat dari tingkat kesuburanya, maka waduk atau danau sangat potensial untuk pengembangan budidaya ikan secara intensif dalam kolam jaring apung (KJA).

Budidaya ikan dalam karamba adalah budidaya di perairan umum dengan menggunakan wadah yang umumnya terbuat dari jaring, pada karamba tersebut ditebar ikan kecil atau ikan muda yang berukuran sedikit lebih besar dari ukuran mata jaring. Ikan yang dipelihara di KJA biasanya diberi pakan berupa pelet yang umumnya kaya hara. Pemberian pakan pelet ini biasanya diberikan pada pagi, siang dan sore hari. KJA berada pada perairan umum yang airnya relatif sedikit mengalir dan diberikan pakan cukup banyak, sehingga ikan yang dipelihara di dalamnya tumbuh dengan cepat dan dalam waktu kurang dari tiga bulan biasanya sudah dipanen (Ryding, 1989 dalam Prihadi, 2005).

KJA biasanya dipergunakan untuk memelihara ikan di danau/situ/waduk. Di Indonesia, karamba jaring apung pertama kali digunakan di waduk Jatiluhur pada tahun 1974 untuk keperluan penelitian, dan baru pada tahun 1986 dilakukan budidaya ikan secara intensif dalam karamba jaring apung di waduk Saguling,

150 diikuti oleh petani ikan di Danau Toba, Waduk Cirata, Waduk Wonogiri, Waduk Kedung Ombo, bahkan juga budidaya di laut seperti Teluk Pare-Pare, Teluk Banten dan di Kepulauan Riau.

Budidaya KJA berkembang pesat di beberapa perairan dan danau sejak tahun 1986 yakni di Jawa Barat dilakukan di Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur yang pada tahun 1995 jumlahnya mencapai 14.215 unit, sehingga produksi ikan meningkat dari 2.654 ton pada tahun 1988 menjadi 19.000 ton pada tahun 1995 dengan peningkatan rata-rata 75% per tahun (Kartamihardja, 1998). Sistem budidaya ikan pada KJA di waduk umumnya dilakukan dengan sistem insentif, dalam hal ini seluruh kebutuhan pakan ikan seluruhnya berasal dari pelet (pakan komersial dengan protein tinggi yaitu lebih dari 20%), dengan nilai gizi yang hampir lengkap.

Budidaya ikan dalam KJA umumnya dilakukan pada jaring yang

berukuran minimal 7 x 7 x 1,5 m³, padat penebarannya (ikan mas) 25-200 ekor/m² atau 4-5 kg/m². Adapun bobot awal ikan yang ditebar umumnya

60-195 g/ekor. Lama pemeliharaan ikan biasanya 2-6 bulan, tergantung pada keadaan dan pertumbuhan ikan, namun umumnya ikan yang dijual berukuran 220-653 g/ekor, sehingga konversi pakannya 1,6 - 3,4 (Hardjamulia et al., 1991).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, dikembangkan terus teknologi KJA yang lebih efisien. Dalam hal ini dikenal ada dua jenis teknologi KJA, yakni teknologi KJA yang volumenya kecil (ukuran mini), namun ditebar ikan dengan kepadatan yang tinggi yang menggunakan keramba jaring ukuran mini (1-10 m³) degan padat penebaran tinggi (400-500 m³). Teknologi berikutnya, adalah teknologi budidaya KJA dua lapis yang dikenal dengan KJA ganda kar (ukuran mini) karena pada teknologi ini digunakan dua kantung jaring yakni di sebelah atas dan lapisan bawah. Kedua jaring ini ditebar ikan namun dengan jenis yang berbeda. Dalam hal ini hanya ikan utama (ikan mas) yang dipelihara pada jaring lapisan atas yang diberi makan, sedang lapisan bawahnya yang biasanya ditebar ikan nila tidak diberi makan lagi, karena ikan ini akan memanfaatkan pakan yang terbuang dari jaring yang ada di bagian atasnya. Teknologi jaring ganda ini dikembangkan karena pada budidaya KJA yang dilakukan di waduk

151 yang berada di Jawa Barat teridentifikasi bahwa pakan yang terbuang ke perairan mencapai 30-40% (Kartamihardja et.al, 1988). Teknologi KJA ganda ini selain digunakan untuk memanfaatkan pakan yang terbuang ke perairan, juga bertujuan untuk menekan pencemaran limbah organik yang berasal dari pakan.

6.5 Simpulan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas kimiawi air di tiga waduk (Saguling, Cirata dan Jatiluhur) dan dua sumber air baku PDAM (Tirta Dharma Purwakarta dan PT. Thames PAM Jaya). Hal ini ditunjukkan dengan naiknya kadar indikator utama kimia air waduk dan intake PDAM seperti kekeruhan, BOD5, logam berat, senyawa organik dan limbah domestik, serta turunnya DO, COD dan pH. Penurunan kualitas kimiawi air tersebut kemungkinan disebabkan oleh perubahan penutup lahan dan peningkatan pencemaran industri dan limbah domestik yang memasuki sungai atau waduk di DAS Citarum Wilayah Hulu.