8 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Umum Perairan Teluk Banten

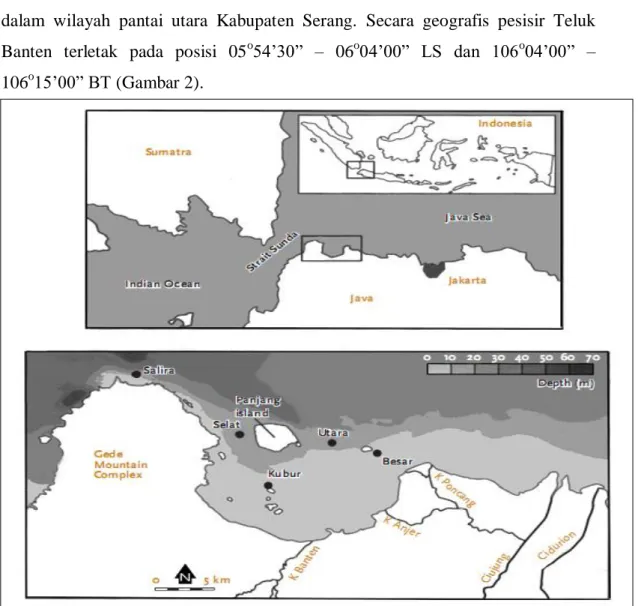

Teluk Banten terletak di pantai utara Pulau Jawa, sekitar 60 km sebelah barat kota Jakarta. Secara administrasif, pesisir dan laut Teluk Banten termasuk ke dalam wilayah pantai utara Kabupaten Serang. Secara geografis pesisir Teluk Banten terletak pada posisi 05o54’30” – 06o04’00” LS dan 106o04’00” – 106o15’00” BT (Gambar 2).

Gambar 2. Wilayah pesisir Teluk Banten Kabupaten Serang (Sumber : Hoekstra et al, 2001)

Secara topografis wilayah pesisir Teluk Banten merupakan perairan yang dangkal, umumnya mempunyai kedalaman kurang dari 50 meter dan terletak di pantai utara Pulau Jawa dan di sebelah tepi timur Teluk Jakarta (Wyrtki 1987 dalam Simanjuntak 2007).

Teluk Banten memiliki karakteristik (BAPEDAL 2006) antara lain:

Pantai berlumpur berpasir dengan material tanah penyusun terdiri dari lumpur, lempung, lanau, dan pasir.

Suhu perairan Teluk Banten berkisar antara 290C sampai 30,40C pada umunya tidak jauh berbeda dengan suhu perairan laut tropis.

Pasang surut perairan secara umum terjadi dua kali muka air laut maksimum (pasang) dan dua kali minimum (surut) dalam sehari.

Arus laut secara umum mempunyai kecepatan mencapai 35 cm/detik, menunjukkan arah ke timur pada waktu musim barat dan pada musim timur arah arus berubah menjadi ke barat.

Teluk Banten memiliki gelombang pantai yang relatif kecil yaitu berketinggian kurang dari 1 m.

Menurut BMG (2004) dalam Ongkosono (2004) diperkirakan curah hujan di bagian utara Kabupaten Serang normal dan di bawah normal terjadi di bagian selatan Kabupaten Serang. Serang memiliki enam bulan musim hujan (November-April) dan enam bulan musim kemarau (Mei-Oktober).

Kecamatan Bojonegara adalah kecamatan yang berada di perairan Teluk Banten. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategik kawasan Bojonegara memiliki posisi penting dan menguntungkan. Luas wilayah Kecamatan Bojonegara adalah 30,30 km2.Sepanjang 16,62 km pesisir Bojonegara telah berdiri kawasan industri 1.372 ha. Jenis industri yang dikembangkan adalah industri logam dasar, kimia dasar, galangan kapal, pabrik rafinasi gula, rekayasa dan rancang bangun. Aktivitas industri yang berada pada pesisir Kecamatan Bojonegara sampai Pulo Ampel yang menjadi lokasi penelitian yang membuang air limbah dari proses IPAL ke perairan Teluk Banten diantaranya adalah: PT. Angel Products, PT. Samudera Marine Indonesia, PT. Anugerah Buana Marine, PT. Duta Sugar Internasional, PT. Batu Alam Makmur (BPLH 2011).

2.2 Tinjauan Umum Logam Berat 2.2.1 Jenis dan Toksisitas Logam Berat

Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar dari 5 gr/cm3, terletak di sudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yag tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari periode 4 sampai 7 (Hodson 2003 dalam Syakti dkk, 2012). Sifat dari logam berat tergolong berbahaya masuk ke dalam tubuh dan sulit diuraikan secara biologis, bersifat permanen dalam lingkungan air, bersifat toksik terhadap organisme air dan manusia (Darmono 1995).

Berdasarkan kegunaannya, logam dapat dibedakan dalam 2 golongan yaitu logam esensial yang bermanfaat bagi proses fisiologis makhluk hidup misalnya Zn, Fe, Cu, Co, Mn, Ni dan logam non esensial yaitu logam berat Cd, Hg, dan Pb ada pada tingkat tertentu menjadi logam beracun bagi makhluk hidup (Palar 1994). Toksisitas logam dari yang kuat ke yang lemah secara berturut-turut sebagai berikut: Hg>Ag>Cu >Zn>Ni>Pb>Cd>As>As>Cr>Mn (Darmono 1995)

Daya toksisitas logam berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung pada spesies, lokasi, umur, daya tahan tubuh,dan pengaruh polusi. Logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu saluran pernapasan, pencernaan dan kulit. Di dalam tubuh, logam diabsorpsi oleh darah, yang kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh dan diakumulasi dalam organ detoksikasi (hati) dan ekskresi (ginjal) (Darmono 2006).

2.2.2 Sumber Logam Berat Cu

Secara global sumber masuknya unsur logam Cu dalam tatanan lingkungan adalah secara alamiah dan non alamiah. Secara alamiah, Cu dapat masuk kedalam suatu lingkungan sebagai akibat dari berbagai peristiwa alam. Dalam badan perairan laut diperkirakan proses alamiah ini memasok Cu sebesar 325.000 ton/tahun. Sedangkan secara non-alamiah, Cu masuk kedalam suatu lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia (Palar 2004)

Keberadaan logam–logam berat dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat berasal dari :

1. Buangan rumah tangga berupa limbah cair dan domestik.

2. Kegiatan di pelabuhan merupakan salah satu jalur yang mempercepat terjadinya peningkatan kelarutan Cu dalam perairan.

3. Industri galangan kapal, menggunakan Cu sebagai campuran bahan pengawet cat.

4. Buangan sisa industri yang tidak terkontrol,

5. Lumpur minyak yang juga mengandung logam berat dengan konsentrasi yang tinggi yang terbuang ke laut.

2.2.3 Dampak Logam Berat Cu pada Biota

Keberadaan logam–logam berat dalam perairan akan memberikan dampak bagi perairan. Logam-logam berat tersebut dapat berasal dari sumber alamiah dan dari aktivitas manusia. Logam berat masuk ke sistem perairan, baik di sungai maupun lautan akan dipindahkan dari badan airnya melalui tiga proses yaitu pengendapan, absorpsi, dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan. Banyak atau sedikitnya sisa atau residu buangan limbah ke perairan akan berbahaya bagi kehidupan organisme. Pengaruh polutan terhadap tumbuhan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis polutan, konsentrasinya, dan lamanya polutan itu berada (Fitter dan Hay 1991 dalam Panjaitan 2009). Efek pada biota dapat menyebabkan kerusakan jaringan, kerusakan fisik (degenerasi), dan gangguan fisiologis (gangguan fungsi enzim dan metabolisme) (Darmono 2006).

Konsentrasi Cu terlarut yang mencapai 0,01 ppm akan menyebabkan kematian bagi fitoplankton. Dalam tenggang waktu 96 jam biota yang tergolong dalam Mollusca akan mengalami kematian bila Cu yang terlarut dalam badan air berada pada kisaran 0,16 sampai 0,5 ppm (Palar 2004).

2.2.4 Sumber Logam Berat Pb

Timbal (Pb) adalah salah satu logam berat yang merupakan bahan buangan anorganik yang berasal dari industri. Bahan buangan anorganik ini umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke lingkungan perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Jika di badan perairan yang telah terakumulasi senyawa atau ion-ion Pb akan menyebabkan jumlah Pb yang ada melebihi konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian biota perairan tersebut Pencemaran Pb dapat terjadi juga di udara maupun tanah. Waktu keberadaan timbal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arus angin dan curah hujan. Timbal tidak mengalami penguapan namun dapat ditemukan di udara sebagai partikel (Darmono 1995).

Timbal (Pb) sebagai salah satu logam berat banyak digunakan dalam berbagai keperluan karena sifat-sifatnya sebagai berikut :

1. Pb mempunyai titik cair rendah yaitu 327,50C sehingga jika digunakan dalam bentuk cair dibutuhkan teknik yang sederhana dan tidak mahal.

2. Pb merupakan logam yang lunak sehingga mudah diubah menjadi berbagai bentuk.

3. Sifat kimia Pb menyebabkan logam ini dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung jika kontak dengan udara lembab.

4. Densitas Pb lebih tinggi dibandingkan dengan logam lainnya kecuali emas dan merkuri.

5. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat sehingga logam Pb dapat digunakan sebagai bahan coating.

6. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik (Darmono 1995).

Timbal banyak dimanfaatkan oleh kehidupan manusia seperti sebagai bahan pembuat baterai, amunisi, produk logam (logam lembaran, solder, dan pipa), perlengkapan medis (penangkal radiasi dan alat bedah), cat, keramik, dan industri elektroplating. Selain itu, Pb dapat digunakan sebagai zat tambahan bahan bakar dan pigmen timbal dalam cat yang merupakan penyebab utama peningkatan kadar Pb di lingkungan (Darmono 1995). Anggaraini (2007) juga menyatakan

bahwa timbal (Pb) digunakan, sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan premium (bensin) dan aktifitas bongkar muat barang dan arus transportasi. Toksisitas Pb terhadap manusia yaitu timbul gejala keracunan seperti rasa sakit perut, hilang nafsu makan, muntah, gangguan otak, hinjal, hati, gigi, gusi, konsentrasi menurun, dan gejala saraf lainnya (Darmono, 2006).

2.2.5 Mekanisme Penyerapan Logam pada Tumbuhan

Proses penyerapan pada tumbuhan terjadi seperti pada hewan dengan berbagai proses difusi, dan istilah yang digunakan adalah translokasi. Transpor ini terjadi dari sel ke sel menuju jaringan vaskuler agar dapat didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Jika logam berat memasuki jaringan, terdapat mekanisme yang sangat jelas. Pengambilan (up taken) logam berat oleh tumbuhan di lahan basah adalah melalui penyerapan dari akar, setelah itu tumbuhan dapat melepaskan senyawa kelat, seperti protein dan glukosida yang berfungsi mengikat logam dan dikumpulkan ke jaringan tubuh kemudian ditransportasikan ke batang, daun dan bagian lainnya, sedangkan ekskresinya terjadi melalui transpirasi (Munawar dan Rina 2010).

Penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan dibagi menjadi tiga proses, yaitu: pertama, penyerapan oleh akar. Agar tanaman dapat menyerap logam, maka logam harus dibawa ke dalam larutan di sekitar akar dengan beberapa cara bergantung pada spesies tanaman. Senyawa-senyawa yang larut dalam air biasanya diambil oleh akar bersama air, sedangkan senyawa-senyawa hidrofobik diserap oleh permukaan akar. Kedua, translokasi logam dari akar ke bagian tanaman lain. Setelah logam menembus endodermis akar, logam atau senyawa asing lain mengikuti aliran transpirasi ke bagian atas tanaman. Ketiga, lokalisasi logam pada sel dan jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar logam tidak menghambat metabolisme tanaman. Sebagai upaya untuk mencegah peracunan logam terhadap sel, tanaman mempunyai mekanisme detoksifikasi, misalnya dengan menimbun logam di dalam organ tertentu seperti akar (Priyanto dan Prayitno 2004).

Sistem perakaran tumbuhan air yang kuat, besar dan luas dapat menahan dan memantapkan sedimen, sehingga mencegah tersebarnya bahan tercemar ke area yang lebih luas dan memungkinkan tersebarnya bahan pencemar secara fisik. Kemampuan akar dalam menyerap logam berat ini dapat menurunkan konsentrasi logam berat pada permukaan atas lapisan sedimen dan mencegah perpindahan ke perairan pantai di sekitarnya sehingga kemungkinan logam terserap di bagian akar lebih besar dibandingkan pada daun lamun (Priyanto dan Prayitno 2004).

2.3 Ekosistem Padang Lamun, Fungsi, dan Manfaatnya

Ekosistem padang lamun memiliki fungsi pokok sebagai daerah perlindungan, pemijahan (spawning ground) dan daerah asuhan (nursery ground) bagi biota asosiasi serta menghambat erosi di permukaan sedimen. Lamun merupakan sumber makanan (feeding ground) bagi beberapa jenis herbivora seperti penyu, dugong dan beberapa jenis invertebrata. Selain itu sebagai stabilisator perairan, sebagai produser primer, lamun memegang fungsi utama

dalam daur zat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut (Phillips dan Menez, 1988; Fort 1990 dalam Tangke 2010).

Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang memiliki rhizoma, daun dan akar sejati yang hidup terendam di dalam laut. Rhizoma, bersama sama dengan akar, menancapkan tumbuhan ke dalam substrat. Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan toleransi terhadap salinitas tinggi, mampu menancapkan akar di substrat sebagai jangkar, dan juga kemampuan untuk tumbuh dan melakukan reproduksi pada saat terbenam (Bengen 2002).

Dalam sistem rantai makanan khususnya pada daun-daun lamun yang berasosiasi dengan alga kecil yang dikenal dengan periphyton dan epiphytic dari detritus yang merupakan sumber makanan terpenting bagi hewan-hewan kecil seperti ikan-ikan kecil dan invertebrata kecil contohnya: beberapa jenis udang, kuda laut, bivalve, gastropoda, dan Echinodermata. Epiphyte ini

dapat tumbuh sangat subur dengan melekat pada permukaan daun lamun dan sangat disenangi oleh udang-udang kecil dan beberapa jenis ikan-ikan kecil. Disamping itu padang lamun juga dapat melindungi hewan-hewan kecil tadi dari serangan predator (Tangke 2010).

Lamun juga berpotensi sebagai sumber makanan bagi manusia. Manfaat ini yang masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Sebagai contoh buah dari jenis Enhalus acoroides dapat dijadikan makanan karena mengandung antioksidan alami untuk mencegah radikal bebas (Rumiantin 2011).

2.3.1 Kondisi Ekosistem Padang Lamun di Teluk Banten

Perhatian terhadap ekosistem padang lamun (seagrass beds) masih sangat kurang dibandingkan terhadap ekosistem bakau (mangrove) dan terumbu karang (coral reefs). Padahal, lestarinya kawasan pesisir pantai bergantung pada pengelolaan yang sinergis dari ketiganya. Terlebih, padang lamun merupakan produsen primer organik tertinggi dibanding ekosistem laut dangkal lainnya (Kiaswara 1989)

Kiswara (1994) meyebutkan bahwa zona sebaran lamun di Teluk Banten mulai dari pantai sampai tubir adanya perbedaan jenis lamun dijumpai dalam komposisi jenis lamun (vegetasi tunggal dan campuran). Jenis yang dominan di Teluk Banten adalah Enhalus acoroides yang merupakan salah satu jenis lamun yang biasa mendominasi total biomassa lamun di perairan dangkal dan menghasilkan serasah serta detritus dalam jumlah banyak dan merupakan makanan bagi inveterbrata dan ikan.

Pentingnya peran padang lamun di ekosistem laut dangkal tidak menjamin ekosistem ini tetap terjaga, diperkirakan kerusakan padang lamun di Indonesia telah mencapai 30–40%. Sekitar 60% padang lamun di perairan pesisir Pulau Jawa telah mengalami gangguan berupa kerusakan dan pengurangan luas yang diduga akibat pengaruh aktivitas manusia. Salah satu daerah yang banyak dilaporkan mengalami kerusakan padang lamun yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah Teluk Banten. Beberapa penelitian telah dilakukan di perairan

Teluk Banten untuk melihat kerusakan dan dampak terhadap ekosistem sekitarnya (Sakaruddin 2011).

Habitat padang lamun umumnya ditemukan di Teluk Banten dengan luas 366,9 ha, dengan perincian sekitar 247 ha yang tersebar di pantai barat dan sekitar 119,9 ha di rataan terumbu karang sekitar pulau dan gosong karang. Kerapatan

rata-rata jenis lamun pada tahun 2000 di Teluk Banten berkisar antara 40–3920 tunas/m2. Biomass rata-rata jenis lamun di teluk banten berkisar 6,0-559,8 gr berat kering per m2. Biomass rata-rata tertinggi diperoleh pada jenis Enhalus acoroides (559,8 gr berat kering/m2) dan terendah didapat pada jenis Halophila ovalis (6,0 gr berat kering/m2) (Kiswara 1994).

2.3.2 Deskripsi Lamun Enhalus acoroides

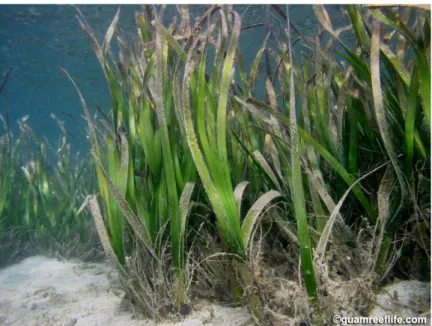

Lamun jenis Enhalus acoroides mempunyai akar rimpang berdiameter 13,15 – 17,20 mm yang tertutup rapat dengan rambut-rambut yang kaku dan keras (Gambar 3).

Gambar 3. Morfologi Enhalus acoroides sumber: www.guamreeflife.com

Klasifikasi Enhalus Acoroides menurut Den Hartog (1977): Divisi : Anthophyta

Kelas : Angiospermae Ordo : Helobiae

Famili : Hydrocharitaceae Sub Famili : Vallisneriodeae Genus : Enhalus

Spesies : Enhalus acoroides

Akar lamun Enhalus berbentuk seperti tali, berjumlah banyak dan tidak bercabang. Panjangnya antara 18,50–157,65 mm dan diameternya antara 3,00– 5,00 mm. Bentuk daun seperti pita tepinya rata dan ujungnya tumpul, panjangnya antara 65,0–160,0 cm dan lebar antara 1,2–2,0 cm (Sakaruddin 2011). Lamun dibedakan antara lamun muda, sedang dan tua berdasarkan bobotnya dimana lamun muda memiliki bobot antara 1-4 gram, lamun sedang memiliki bobot 4-8 gram dan lamun tua memiliki bobot 8-12 gram (Irmanika 2011).

Enhalus acoroides tumbuh pada dasar lumpur, pasir dan pasir pecahan karang yang selalu tergenang air seperti jenis lamun yang lain yang tumbuh di Teluk Banten seperti Cymodocea rotundata, C. serrulata. Halodule uninervis, Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium dan Thalassia hemprichii. Tumbuhnya berpencar dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari beberapa individu atau kumpulan individu yang rapat, berupa kelompok murni atau bersama-sama (Kiswara 1994). Enhalus Acoroides merupakan jenis lamun yang mempunyai ukuran paling besar, helaian daunnya dapat mencapai ukuran lebih dari 1 meter. Jenis ini tumbuh di perairan dangkal sampai kedalaman 4 meter, pada dasar pasir, pasir lumpur atau lumpur. Vegetasi melimpah di daerah pasang surut (Den Hartog 1977).

Sebagian besar lamun mempunyai morfologi luar yang secara kasar hampir sama. Lamun mempunyai daun-daun panjang, tipis dan seperti pita yang memiliki saluran-saluran air. Pada daerah Bojonegara yang paling banyak ditemukan yaitu jenis Enhalus acoroides. Lamun pada Perairan Bojonegara diketahui memiliki panjang lamun sebesar 25-120 cm dan diameter daun 0,9-2cm (Lampiran 9). Dan karakteristik dari lamun muda sedang dan tua dapat dilihat dari warna daun, tebal, panjang, dan kondisi akar lamun itu sendiri.

2.4 Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)

Metode AAS adalah metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog dan West 1980). Metode yang berdasarkan pada prinsip absorpsi cahaya oleh atom. misalnya Natrium menyerap pada 589 nm, Uranium pada 358,5 nm dan Kalium pada 766,5 nm. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah energi elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik. Dengan menyerap energi cahaya maka energi atom makin besar, maka atom dapat tereksitasi dari keadaan dasar ke tingkat eksitasi yang lebih tinggi. Perbandingan banyaknya atom yang tereksitasi dengan yang berada dalam keadaan dasar dapat dihitung dengan persaman Boltzman. Disini temperatur nyala harus sangat tinggi dan perlu dikendalikan (Arman dan Nisma 2008).

Logam-logam yang mudah diuapkan seperti Pb, Zn, dan Cu, umumnya ditentukan pada suhu rendah, sedangkan untuk unsur yang tidak mudah diatomisasi diperlukan suhu tinggi. Apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan pada suatu sel yang mengandung atom-atom bebas yang bersangkutan maka sebagian cahaya tersebut akan diserap dan intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam yang berada dalam sel. Hubungan konsentrasi dengan serapan dinyatakan dalam hukum Lambert-Beer dan sumber radiasi adalah monokromatis. Hubungan tersebut yaitu (Khopkar 1990 dalam Arman dan Nisma 2008):

a. Hukum Lambert yaitu bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi.

b. Hukum Beer yaitu intesitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut.

Prinsip kerja AAS berdasarkan absorpsi cahaya oleh atom. Prinsip dasarnya adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel.

Spektrofotometri serapan atom merupakan metode yang sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah (Khopkar, 1990 dalam Arman dan Nisma 2008). Teknik ini adalah teknik yang paling umum dipakai untuk analisis unsur. Teknik-teknik ini didasarkan pada emisi dan absorbansi dari uap atom. Komponen kunci pada metode AAS adalah sistem (alat) yang dipakai untuk menghasilkan uap atom dalam sampel. Cara kerja AAS ini adalah berdasarkan penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung didalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengapsorbsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda (Hollow Cathode Lamp) yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya (Darmono,1995).

Analisis untuk Pb, hasil larutan tersebut di pipet masing-masing 1 ml, 2 ml, 3 ml dan 4 ml kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml sehingga di dapatkan larutan 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm dan 4 ppm. Konsentrasi larutan standar Timbal (Pb) dalam labu ukur 100 ml masing-masing diukur dengan menggunakan spektofotometer serapan atom dengan panjang gelombang 217,0 nm. Untuk Cu, Hasil larutan tersebut di pipet masing-masing 2 ml, 4 ml, 6 ml dan 8 ml kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml sehingga di dapatkan larutan 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm dan 8 ppm. Konsentrasi larutan standar Cu dalam labu ukur 100 ml masing-masing diukur dengan menggunakan spektofotometer serapan atom dengan panjang gelombang 324,7 nm. Selanjutnya pengukuran konsentrasi didapat menggunakan rumus dalam Lampiran 1 (West 1988 dalam Siaka 2008).

Keuntungan metode AAS yaitu spesifik, batas deteksi yang rendah dari larutan yang sama bisa mengukur unsur-unsur yang berlainan pengukurannya langsung terhadap contoh , output dapat langsung dibaca, cukup ekonomis, dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur, batas kadar penentuan luas (dari ppm sampai %)

Sifat-sifat tertentu matriks sampel dapat mengganggu analisis yakni matriks tersebut dapat berpengaruh terhadap laju aliran bahan bakar/gas pengoksidasi. Sifat sifat tersebut adalah: viskositas, tegangan permukaan, berat jenis, dan tekanan unsur. Gangguan matriks yang lain adalah pengendapan unsur

yang dianalisis sehingga jumlah atom yang mencapai nyala menjadi lebih sedikit dari konsentrasi yang seharusnya yang terdapat dalam sampel (Arman dan Nisma 2008).