Skripsi berjudul “Transformasi Fungsi Alun-Alun Semarang Menjadi Kawasan Bisnis yang disusun oleh Raden Welling Praheningtyo diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Tesis Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada Selasa, 12 Desember 2017. Segala pujian dan Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengubahan Fungsi Alun-Alun Semarang Menjadi Kawasan Bisnis 1976-1978”. Penulis merasa perlu untuk menulis tentang Pengalihan Fungsi Alun-Alun Lama. Alun-Alun Semarang, karena pada setiap kota di Pulau Jawa, alun-alun merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan dan perkembangan kota.

Tesis ini menggunakan pendekatan sosiologi perkotaan untuk menjawab permasalahan penelitian tentang bagaimana mengkaji transformasi fungsi alun-alun dan perkembangan kota Semarang. Pendudukan alun-alun oleh bangunan lain terjadi antara tahun 1930 dan 1978, setelah itu akhirnya menghilang. Alun-alun dibangun sebagai salah satu elemen bangunan kota berdasarkan konsep kosmologi dan kosmogoni.

Perubahan fungsi alun-alun semarang ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktor tersebut adalah pembangunan gedung pasar yaik, hotel metro dan kantor BPD.

Latar Belakang dan Permasalahan

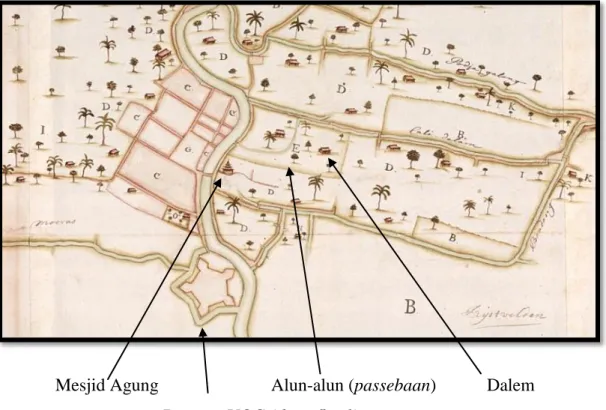

Dengan berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Semarang saat itu, maka letak Alun-Alun Semarang pun ikut berpindah, meski tidak diketahui di mana letaknya. Relokasi Alun-alun Semarang yang kedua terjadi tujuh tahun kemudian, faktor yang melatarbelakangi relokasi ini adalah munculnya alun-alun tersebut seiring dengan berdirinya Masjid Agung Semarang. Pada tahun 1965, pusat kota Semarang mulai bergeser dari kawasan alun-alun ke arah selatan hingga ke kaki bukit candi.

Sebab, ketika Presiden Sukarno mengatakan Kota Semarang harus mencari alun-alun baru karena alun-alun lama dinilai sudah tidak potensial lagi dan semrawut. Proyek pembangunan alun-alun baru dimulai pada tahun 1965, selesai pada tahun 1969 dan mendapat nama “Simpang Lima” karena persimpangannya menjadi 5 arah yaitu Jl. Presiden diyakini khawatir karena alun-alun tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pusat kota.

Walaupun dari dulu hingga saat ini bentuk fisik persegi sendiri tidak banyak mengalami perubahan, namun konsep berdasarkan bentuk fisiknya sudah ada sejak masa prakolonial. Konsep ini sebenarnya mendefinisikan fungsi dan keberadaan alun-alun pada sebuah kota di Pulau Jawa. Dari tahun ke tahun nasib Alun-Alun Semarang yang mempunyai lahan cukup luas semakin menyempit akibat pesatnya kemajuan pembangunan dengan munculnya gedung-gedung bertingkat besar disekitarnya dan yang masih tertinggal hingga saat ini adalah besar. Masjid Kauman.

Saat ini lokasi gedung Plaza Semarang, Pasar Johar sendiri terletak di sebelah kanan alun-alun atau di depan Kanjengan. Pada kawasan alun-alun yang semula merupakan kawasan terbuka, mulai bermunculan bangunan-bangunan semi permanen dan permanen penuh di seluruh kawasan (mulai dari alun-alun barat dan alun-alun timur). Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini menjadikan perubahan bentuk dan fungsi alun-alun dan Kanjengan Semarang menarik untuk dikaji.

Ruang Lingkup

Sementara itu, pada tanggal 4 Agustus 1978, redaksi harian utama Kompas dan harian daerah Suara Merdeka mengangkat isu yang sama. Yang pertama menulis tentang pembangunan dari bawah dalam artian memberikan kesempatan kepada mayoritas masyarakat yang masih miskin untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas mereka dalam perencanaan pembangunan, sedangkan yang kedua lebih merupakan keluhan tentang pengabaian terhadap yang lama. . tradisi yang dimiliki oleh rakyat kecil. Contoh yang ia berikan dalam hal ini adalah pembongkaran Kanjengan (pendopo rumah Bupati Semarang) dan alih fungsi Alun-Alun Semarang menjadi pusat perbelanjaan sehingga acara adat “dugderan” yang meramaikan kehidupan masyarakat harus mengambil alih. letakkan di beranda rumah dan toko.

Pertanyaan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah: Pertama, apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih fungsi Alun-Alun Semarang; kedua, apa dampak dan dampak sosial yang timbul dari alih fungsi Alun-Alun Semarang. Ruang lingkup spasial merupakan batasan penelitian ini, yaitu didasarkan pada wilayah geografis atau wilayah administratif tertentu. Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah sejarah kota, sejarah kota disebut sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri secara hukum dan hendaknya juga dimasukkan dalam kajian tersendiri.

Tujuan Penelitian

Tinjauan Pustaka

Buku ini menguraikan tentang ciri-ciri kota kolonial di Pulau Jawa khususnya dari segi arsitektur. Keterkaitan buku ini dengan skripsi adalah terdapat sub-bab yang menjelaskan tentang ciri-ciri pasar perkotaan di Jawa dan perbandingan kota tradisional Jawa dengan kota baru kolonial. Kota-kota besar pada masa prakolonial dan kolonial terbagi menjadi dua bagian, yaitu kota tradisional dan kota bergaya kolonial. Buku ini juga menjelaskan konsep pasar tradisional dan perbedaannya dengan pasar gaya India.

Buku ini mengupas tentang konsep alun-alun secara umum dan tidak menjelaskan tentang alun-alun di Semarang. Berbagai tipe kampung yang dirancang menjadi hunian etnik di Semarang Tempo Dulu dibahas dalam buku ini. Buku ini juga membahas tentang wacana pemulihan fungsi atau revitalisasi Alun-Alun Semarang, selain itu juga membahas tentang karakter tata kota Semarang yang jenius.

Literatur ini erat kaitannya dengan tesis karena memuat bab yang membahas tentang revitalisasi pasar semarang dan ciri-ciri perkembangan kota semarang. Keterkaitan buku ini dengan skripsi berkaitan dengan latar belakang terjadinya perubahan pasar semarang dan perkembangan disekitarnya sebagai referensi pendukung. Buku ini juga menjelaskan secara spesifik penyebab terjadinya alih fungsi pasar Semarang dan sekitarnya.

Perbedaan kedua literatur pada skripsi tersebut adalah pada buku Bela Semarang! penjelasan yang diberikan mengenai wacana pengembalian fungsi alun-alun dan refleksi alun-alun semarang di masa depan. Perbedaan literatur dan penelitian ini terletak pada kerangka dan teori yang digunakan; buku ini lebih banyak menggunakan teori dan pemikiran tentang arsitektur dan estetika perkotaan. Budiman banyak bercerita tentang Semarang pada masa penjajahan, termasuk keadaan alun-alun dan sekitarnya. Pada saat penulisan artikel ini (1976), alun-alun tersebut sudah penuh dengan pertokoan dan hotel-hotel besar bertingkat, meskipun sudah tidak ada lagi. secara nyata, kawasan itu masih bernama ‘alun-alun.’ Alun”.28 Relevansi buku ini untuk penelitian adalah kajian sejarah Alun-alun Semarang dan sekitarnya yang bisa dibilang cukup lengkap, dengan beberapa referensi yang baik.

Kerangka Pemikiran

Pemikiran lain tentang perjalanan Semarang pada masa penjajahan diambil dari karya sastra karya Amin Budiman berjudul Semarang Sejarahmu di Masa Lalu. Buku ini berasal dari kumpulan artikel yang dimuat di Harian Suara Merdeka pada tanggal 10 Januari 1975 hingga awal tahun 1977. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian alun-alun adalah sebidang tanah luas di depan istana atau depan rumah dinas bupati dll.

Slamet Muljana berasal dari bahasa Jawa Kuna, terlihat jelas bahwa kata alun-alun yang berarti lapangan terdapat pada beberapa karya sastra Jawa Kuna. Cabang ilmu yang dikaji dalam skripsi ini adalah ilmu sejarah, dan kota juga berfungsi sebagai organisasi yang memberikan pelayanan terhadap kawasan sekitarnya. Sejauh mana suatu kota menjadi pusat tergantung pada sejauh mana kawasan di sekitar kota tersebut memanfaatkan tawaran sektor jasa perkotaan di kota tersebut.

Tesis bertajuk Pengalihan Fungsi Alun-Alun Semarang Menjadi Kawasan Bisnis 1976-1978 ini menekankan bahwa transformasi suatu bangunan atau kawasan merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan suatu kota. Wiryomartono menyatakan, alun-alun memiliki raison d'être sebagai tempat ritual kenegaraan dan kegiatan sosial, sehingga alun-alun akan dianggap sebagai bagian dari pusat kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan alun-alun kota juga dikaitkan dengan keberadaan istana yang menjadi pusat pemerintahan.

Mencontohkan kebijakan tata kota Semarang pada masa kolonial, perkembangannya sangat berbeda dengan saat ini. Pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi sangat mempengaruhi kebijakan perencanaan kota. Kota tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, namun juga menjadi pusat perekonomian regional yang menyerap tenaga kerja, menciptakan kehidupan yang heterogen dan kesenjangan serta permasalahan sosial.

Metode Penelitian

- Heuristik

- Kritik

- Interpretasi

- Historiografi

Sejarah Perencanaan Kota memberikan berbagai informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi para pengambil kebijakan perencanaan wilayah dan kota. Sumber primer, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi foto atau arsip Pemerintah Daerah Kota Semarang dan Dinas Tata Kota Kota Semarang. Sejarah lisan ini merupakan upaya mencatat kenangan pengalaman penutur sebagai narasumber pertama (informan) guna mengisi kekosongan pada sumber tertulis.

Sumber sekunder merupakan sumber tambahan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dari sumber primer. Selain itu juga terdapat beberapa literatur yang berupa buku atau hasil penelitian para ahli yang ada. Pada tahap kedua, kegiatan analisis sumber dilakukan melalui dua jenis kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

Kredibel berarti sumber yang ada, terlepas dari apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak, sejauh yang kami ketahui berdasarkan pemeriksaan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada. Dengan kata lain, sejarawan mendefinisikan sesuatu sebagai “objektif”. Tahap ini memerlukan imajinasi penulis, yang diperlukan untuk menjelaskan gambaran kejadian secara utuh dengan fakta yang dirangkum. Untuk itu penulis melakukan proses sintesis dengan menyimpulkan testimoni yang kredibel dari data yang diperoleh melalui sumber, interpretasi baru diperoleh dari analisis berdasarkan kemampuan.

Langkah keempat adalah penulisan sejarah yang menguraikan atau mencatat fakta-fakta yang telah disintesis dan dianalisis dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang baik dan benar. Historiografi atau penulisan adalah proses menceritakan serangkaian fakta dalam bentuk tulisan sejarah yang ditulis secara kronologis berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti setelah melalui tahap heuristik, kritis sumber, dan interpretatif. 40Hasan Usman, Upaya Peneliti Mengelola Gagasannya dalam Merekonstruksi Masa Lalu Berdasarkan Bukti Terpilih, Bukti Lengkap dan Fakta Terperinci Yang Akurat, 1986 (Dalam Dudung Metode Penelitian Sejarah, 1999), hal.

Sistematika Penulisan