출판사: 통일연구원(KINU) 편집자: 북한연구국장. 둘째, 공식 시장의 위치 변화와 자재 및 제품 유통의 구체적인 특성을 파악하고자 했습니다.

2022 북한 공식시장 현황

전반적으로 공식시장의 성장은 정체되고 있다고 평가할 수 있다. 키워드: 일반시장, 공식시장, 시장가격, 시장관리시스템.

North Korea’s Official Markets in 2022

In the span of 5 years and 10 months, the total number of markets decreased by 1. Scale expansion has continued to move forward even though the net increase in the total number of markets is -1.

목표는 표준화된 지표를 만들고 시간이 지남에 따라 이를 비교, 분석하는 것입니다. 이 연구에서는 Google Earth Pro의 위성 이미지를 사용했습니다.

Ⅱ . 전국 공식시장 분포 및 규모

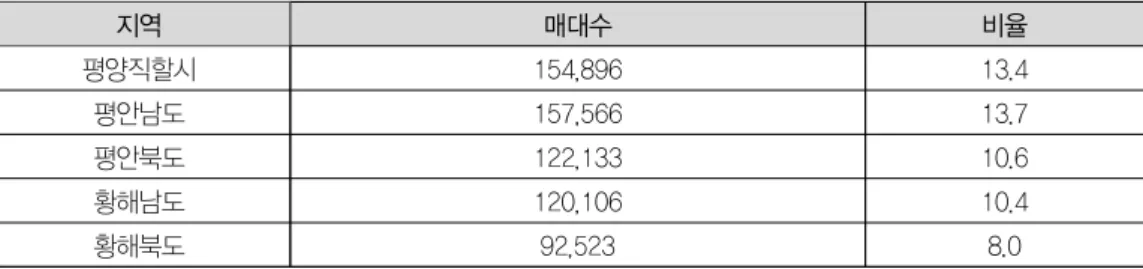

북한 공식시장 지역별 분포

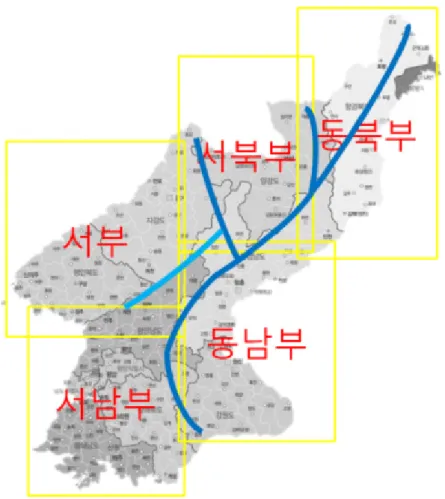

시장 확대가 가장 활발할 것으로 예상된다. 진입 및 퇴출 라인을 따라 시장 입지가 집중되는 현상이 여전히 존재합니다.

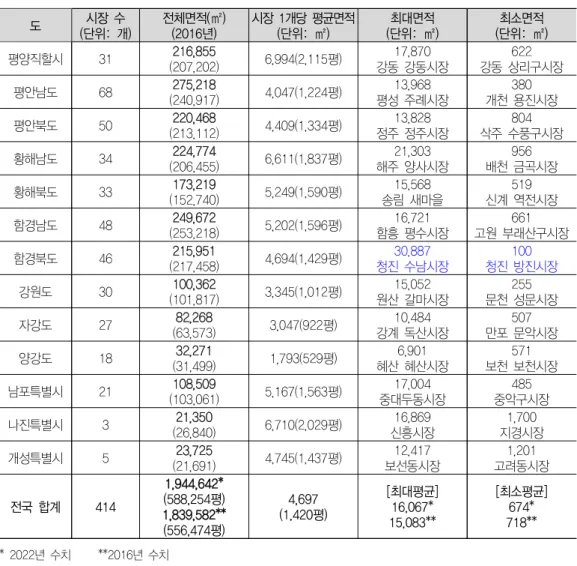

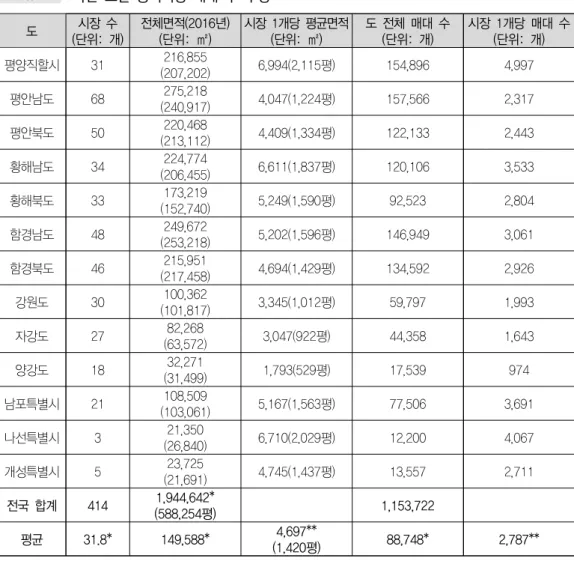

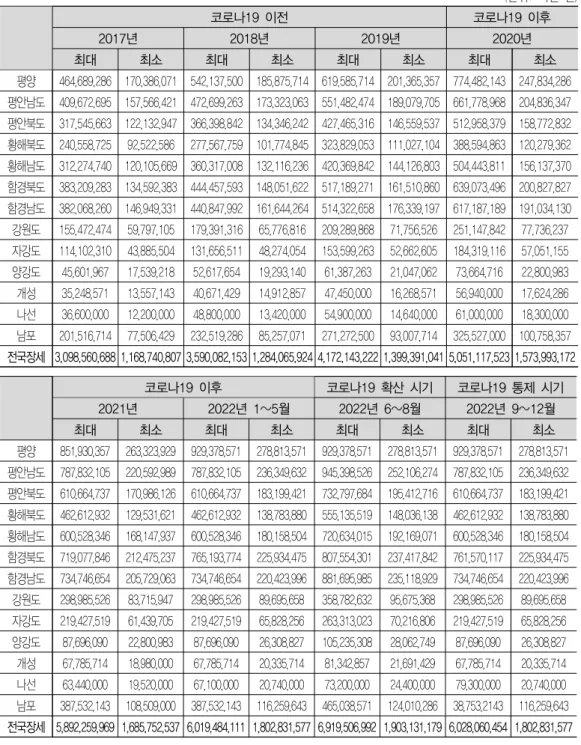

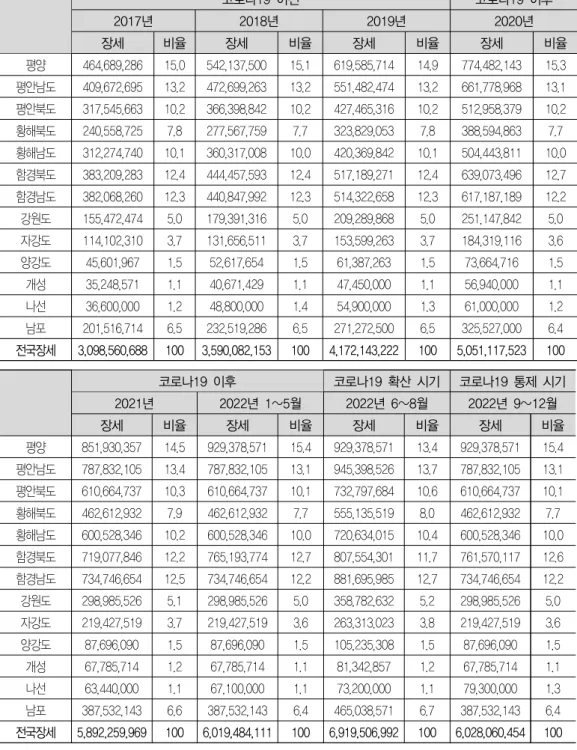

공식시장 면적 및 총매대수 추정

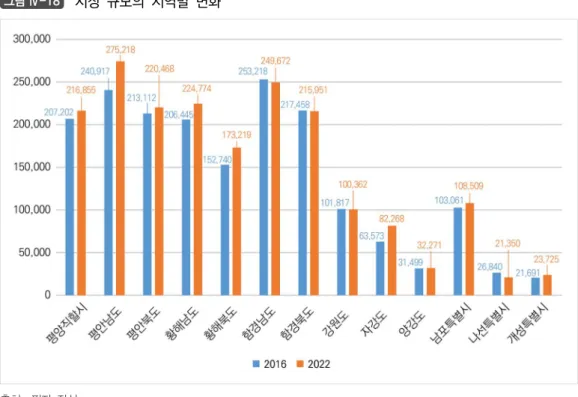

평안남도는 시장수뿐 아니라 시장면적에서도 1위를 차지하고 있다. 북한의 시장관리체계 및 시장사용료(시장세) 평가.

Ⅲ . 북한의 시장 관리 체계와 시장사용료(장세) 추정

시기와 범위

강화되면서 평양을 비롯한 여러 지역에서 종합시장이 폐쇄됐다. 양강도 지역에서는 일반교류소가 정기적으로 열리지 않는 것으로 알려졌다.28ⳇ.

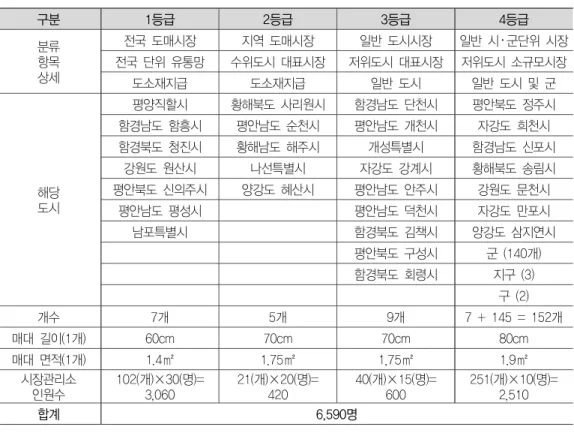

시장 관리 체계

시장 관리 사무소 조직의 책임은 재정부, 무역부, 지방 인민위원회 및 관련 기관에 있습니다. 시장 관리 이사: 전반적인 행정 업무를 담당합니다.

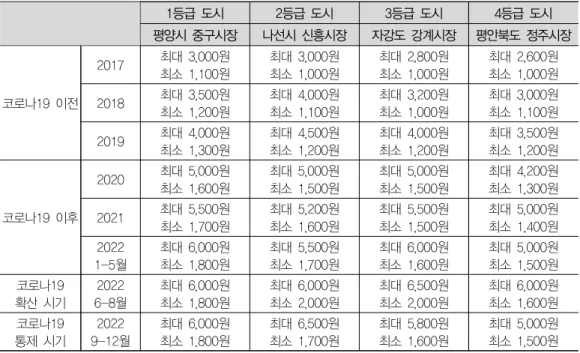

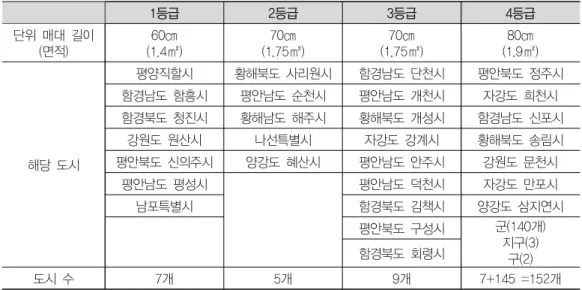

최근 장세의 동향

공식 시장의 노점상은 국가 소유이기 때문에 상인 간 매매는 처벌 대상이다. 그럼에도 불구하고 스탠드는 트레이더들 사이에서 많은 돈이 거래되는 상품 중 하나이다. 코로나19로 인한 경제난이 심화되면서 시장에 노점상을 파는 상인이 늘어나는 추세다.

이것이 불가능해지자 노점판매 사례도 늘어났다. 코로나19 사태로 인해 북한 당국은 일반시장에서 노점간 거리를 넓히는 조치를 취했다.75ⳇ.

평양시, 황해북도 사리원시, 함경남도 단천시, 평안북도 정주시. 평안북도 신의주, 양강도 혜산시, 평안남도 안주시, 강원도 문천시. 평안남도 평성시, 평안남도 덕천시, 자강도 만포시.

평양시 중구시장, 신흥시장, 라선시, 자강도 강계시장, 평안북도 정주시장. 시장환율은 평양을 기준으로 다음과 같이 계산됩니다.

시장관리 및 장세 연구의 함의

시장 조사는 또한 현재 북한 당국이 직면하고 있는 다양한 문제를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 북한의 체제와 경제가 유지되는 메커니즘에 대해 어느 정도 통찰력을 얻는 것은 가능하다. 그러나 현실적으로 추적과 분석이 간단하지 않기 때문에 본 연구에서 분석한 시장 상황과 함께 북한 중심부에서 여러 시장 집합이 일어나고 있다는 사실을 간과하지 않고 통찰력을 얻는 것이 궁극적으로 바람직하다.

북한 공식시장의 위치와 물류유통의 변화.

Ⅳ . 북한 공식시장의 입지 변화와 물류유통

시대별 시장의 입지변화와 특징

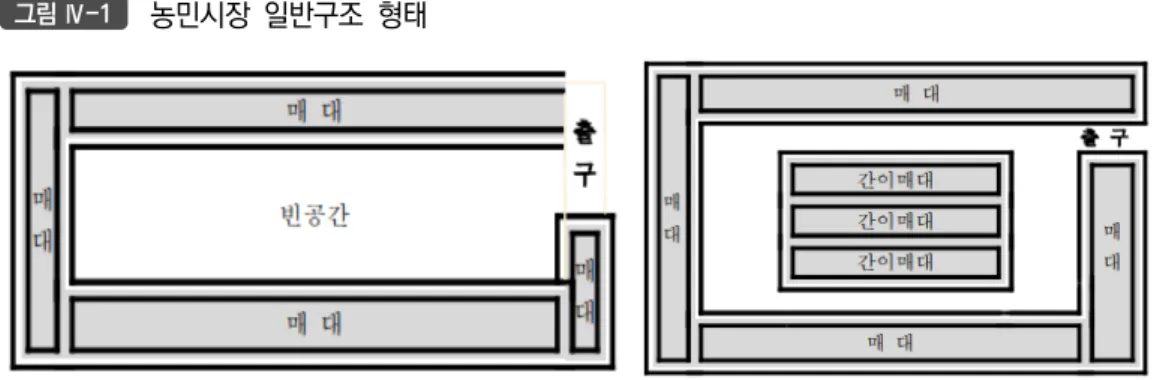

따라서 농민시장은 기본적으로 지역시장과 마찬가지로 폐쇄적인 구조를 갖고 있다. 북한 공식시장의 위치와 물류유통의 변화 Ⅴ. 시장이 발전함에 따라 수요가 있는 공간을 타겟으로 하는 모바일 시장이 형성되고 있습니다.

시장 현대화도 본격화되고 있다. 이런 현상은 전국의 시장 수요가 순암시장에 집중되면서 시장 규모가 커지기 때문이다.

지역별 변동시장 현황과 특징

이를 감안하면 이번 조치는 주민들의 시장 수요를 고려하지 않은 것으로 보인다. 이전과 확장을 결정한 것은 접근성 향상과 주민들의 시장수요 증가에 따른 것으로 보인다. 선영시장은 기존 선영동 중심에서 남쪽 외곽으로 이전하였습니다.

지방적인 지역이라는 것을 알 수 있듯이, 이에 따른 시장수요가 시장확대에 영향을 미친 것으로 판단된다. 기존 시장에서 새로운 시장이 창출된 것으로 여겨진다. 석회석 채굴로 인한 지역경제 활성화로 시장수요가 늘어난 것으로 풀이된다.

원정시장에서 2km 떨어진 점으로 볼 때, 지역 개발에 따른 이주 확장으로 추정된다.

물류유통 현황과 함의

97ⳇ 통일연구원의 의뢰로 DAILY NK가 실시한 조사에 따르면. 98ⳇ 통일연구원 의뢰로 DAILYNK가 실시한 조사에 따르면. 100ⳇ 통일연구원의 의뢰로 DAILYNK가 실시한 조사에 따르면.

101ⳇ 통일연구원을 대행하여 DAILYNK가 실시한 조사에 따름. 102ⳇ 통일연구원을 대행하여 DAILYNK가 실시한 조사에 따름.

Ⅴ . 지역별 공식시장 현황

- 평양직할시

- 평안남도

- 평안북도

- 황해남도

- 황해북도

- 함경남도

- 함경북도

- 강원도

- 자강도

- 양강도

- 남포특별시

- 나선특별시

- 개성특별시

- 논문

- 기타 자료

류사시장 주변지역은 주거단지, 철도, 물류유통회사 등이 개발되는 등 주거 및 산업활동이 활발한 지역으로 평화자동차공장과 600m 거리에 위치해 있다. 새로운 시장은 지역 주민들의 시장수요 증가의 영향으로 창출된 것으로 추정된다. 통계청 북한통계포털

한국농촌경제연구소

최근 발간자료 안내

2021-01 International Cooperation for Peace and Prosperity on the Korean Peninsula Suk-Jin Kim 2021-02 North Korea's Income-Population Puzzle Jea Hwan Hong‧Suk-Jin Kim 2021-03 North Korea's University and Higher Education System. 2022-01 A Review of the Last Decade of the Kim Jong-un Regime Hyeong-Jung Park et al. 2022-02 The Cultural Significance of North Korea's National Symbols and Its Branding Strategy Ji Sun Yee et al.

2022-03 Restructuring the World Order and a New System of the Korean Peninsula Eun Joo Park et al. 2022-04 The Arms Race and Peacebuilding on the Korean Peninsula Cheol-wun Jang et al.

통일연구원 定期會員 가입 안내

개인정보 이용 동의서

개인정보 취급업무 위탁 내역(고지사항)