ANALISIS WAKTU KERJA PENANAMAN PINUS

(Pinus ilzerkusii

Jungh et de. Vriese)

( Studi Kasus di RPH Cipayung, B W H Bogor, KPH Bogor, Perum Perhutani

Unit I11 Jawa Barat dan Banten )

A N N I S A

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITIJT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

keluarga sejahtera tahap 1 karena belu~n dapat mcmenuhi kebutuhan sosial

psikologisnya (Social Psychological Needs) seperti kebutuhan akan

pendidikan, KB, dan lain-lain. Pekerja ke-2 peildapatan per bulannya sekitar Rp.394.000,- dengall upah dari kegiatan penanaman. Dengall jumlali

pengeluarall standar (Bnsic Needs) per bulan sebesar Rp.295.000,-. Pekerja ke-

2 sudah dapat memenuhi standar Kebutuban I-Iidup Mininlunl (IWM) sehingga keluarga pekerja ke-2 juga ter~nasuk keluarga sejahtera tahap I karena belunl

dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (Social Psj~cl7ological Needs).

Pelcerja ke-3 pendapatai~ per bula~ulya sekitar Rp.p.1.000.000,-. Dengan jumlah

pengeluarall standar (Bccsic Needs) per bulan sebesar Rp.588.000,-. Pekerja ke-

3 sudah dapat ~iiemenuhi standar Kebutuhan Hidup Mininlurn (KFM) sehingga

Lceluarga pekerja ke-3 ternlasuk keluarga sejahtexa tahap I1 kaiena belum dapat memenuhi ltebutuhan l)erkembangannya ( D e l ~ e l o l ~ ~ ~ z e ~ ~ l 1\1eeds) seperti

ANALISIS WAKTU KERJA PENANAMAN PINUS

(Pinus inerkusii

Jungh

et

de.

Vriese)

( Studi Kasus di RPH Cipayung, BKPI3 Bogor, KPH Bogor, Perum Perhutani

Unit 111 Jawa Barat dan Banten )

A N N I S A

Skipsi

ScGagai sahh satu syarat u~~tu(Nci~~pcroEli gchr

S a j a i u @hutalmmzpada

Dcpartcmen Tckzocogi 3lasiC3lutaiz

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAPJ

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Waktu Kerja Penanaman Pinus (Pirzus nzerkusii

Jungh et de.Vriese (Studi Kasus di RPH Cipayung, BKPH Bogor, KPI-I Bogor, Peru~n Perhutani Unit I11 Jawa Barat dan Banten)

Penulis dilahrkan pada hnggd 29 Janum' 3983 di

Jakarta dari ayah H. Saleh B.St dan rbu Hj. Ani Sunartr.

Penulis merupakar, putri pertama Bar1 tiga bersaudara.

Pada tahun 1987 penulis memulai jenjang

pendidikan formai dengan mnemnasda SD Negen Kemaraya

Tiinur, Kendari, Sulawesi Tenggara clan lulus pada tahun

1993.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 2 Cibinong, Jawa

Barat dan lulus tahun 1996. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMU

Yayasan Persaudaraan Haji Bogor, Bogor, Jawa Barat dan lulus tahun 1999.

Pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk IPB inelalui jalur

Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis lnemilih program studi

Pemanenan Hasil Hutan, Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan.

Pada tahun 2002, penulis mengikuti Praktek Umum Kehutanan (PUK) di

RPH Baturraden, BKPH Gunung Sla~net Barat, KPH Banyumas Timur dan di

W H Cilacap, BKPH Rawa Timur, KPH Banyumas Barat, Perum Perhutani Unit I

Jawa Tengah. Pada tahun yang sama penulis mengikuti Praktek Umum

Pengenalan Hutan (PUPH) di BKPH Ciledug dan BKPH Linggarjati, KPH

Kuningan, Perurn Perhutani Unit 111 Jawa Barat.

Tahun 2004, penulis ~nengikuti Praktek Kerja Lapang (PKL) di HPH PT.

Hutanindo Lestari Raya Timber, Kalimantan Tengah.

Untuk rneinperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor, penulis menyusun skripsi dengan judul "Analisis Waktu

Kerja Penanaman Pinus (Pir~us merkusii Jungh et de. I7riese) (Stud Kasus di

RPH Cipayung, BKPH Bogor, KPH Bogor, Perum Perhutani Unit I11 Jawa Barat

Nuning,

Herwin,

J

mewmani di

sr;at-saat

ter

@i3ezsy,

E x n i ,

Rifk

atas segala support

@~Rekan-rekan

satu iokasi

@$

afas pengalaman suka bhka

@JF

2489

Fj,

-y a n g s e t i a m e n e m a n i selarna p e n g a r n b i l a n

d a t a d i l a p a n g a n . I'm g o n n a

miss

y o u ,

. .

Segala Pigi syukl~r penulis panjatltan lkehadirat Allah Y M E yang

~nerupakan sumber pengharapa~l. Itelti~atan da11 kesabaran serta atas liillpahan

rahmat dan karunia-NYA sehiilgga p e ~ l l ~ l i s dapat menyelesaikan skripsi ini

dengat1 lancar.

Sltripsi ini bei:judul -' A~ialisjs \Val;tu Iicrja Penanaman Pinus (Pii711.s

iirerk~~.sii Sunyll et de. Vriesr) (Suldi K a s ~ s ili 111'1-1 Cipayung, BKPIH Bogor, KPH Bogor, I'erum I'erl~uta~li U11it Ill Sa\va Ua~xc dan Banten). I-lasil Penelitian ini

dillalapkan bermanfaat scbngai ballan dasai pcnga~llbilan kept~ulsan agar tercapai

efisiensi dan efektifitas itegiatan i111tiiIc 111~il1l)erbaiki striikti~r pandapatan ya11g

diperoleh pekerja selli~lgga kcsejallteraan pclcci:ja dapat tercapai.

Denyan segala kerentlahan hati pcnt~lis inengi~capl<a~l banyak terima Itasih

kepada selnua pihak p a ~ l g [elah 111einberilian bantlia~l dan dula~ngannya hingga

skripsi ini dapat diselcsaikan. teruta~na kepaila :

Uapdc Ir. Rach111atsjaIi Abidin. IVIR~I sclaki~ tlose~l pe~nbimbing atas arahan dan biinbingannya.

Bapalk DR. Ir. Nurheni \ I I M S selala~ dosen penguji dari Departemen Manajeiilen I-Ititail atas scgala nasehat dan inasukannya. Bapalc Ir. Jojo Onta~:jo.MM selalai dose11 penguji dari Departemell I<onservasi Sumber Daya 1-lutan atas scgala arahan dan tnasukannya. Bapak ir. Teguh I'urwanto. MM selala~ Admi~~istrattlr KPI-I Bogor atas izin penelitiannya.

Bapalc T r i Lasrono. S.1-lut selnla~ 1i131<1'1H Boyor atas izin penelitian dali arahannya

Bapak Ateilg Sutisna. selaki~ KRI'I I Cipayung atas segala bantuan dan ~n?asukannya

Bapalk dan Ibu tercinta serta scluri~li lielualga atas kasih sayang, bantuan baik moril nlaupun materil dail doa i~ilusnya.

Sri Sulastri, S.l!iit atas i c g i l a \val<!u ;l:i;l bantua~;::y- selanz pen;z!?1bilan data di lapangan

Akhirnya penulis berharap scilloga pcnelitian ini dapat berillanfaat bagi

DAFTAR IS1

Halamae

PRAKATA

...

I. .

...

DAFTAR IS1 I I

DAFTAR TABEL

...

iv DAFTAR GAMBAR...

v DAFTAR LAMPIRAN...

viI PENDAHULUAN

A

.

Latar Belakang...

I B.

Tujuan ......

...

II1

.

TINJAUAN PUSTAKAA . Keterangan Meligenai Pinus merkusii Jungh et de.Vriese

...

A.

I Pengenalan Jellis...

A.

2 Penyebaran Pin~is merkusii Jungh et de.

Vriese...

A.

3 Penanaman. Pemeliharaan dan N a ~ n a Penyakit...

B.

Pengukuran wakti~ Kerja...

C.

Prestasi Kerja...

...

...

D

.

Sisteni Pengupahan...

..

...

D . 1 Cara Penetapan Upah di Perusallaan Pengusahaan Hutan...

...

D

.

2 Tarif Upali Dasar... ....

.

...

D 3 Pendapatan Pekerja

E . Kesejahteraan, Upah Minimu~ii Kabupaten (UMK) dan

...

Kebutulian Fisik hflini~num (KFM)

I11

.

METODE PENELITIAN...

A

.

Lokasi dan Waktu 14...

B

.

Alat dan Balian 14...

C

.

Metode Pengumpi~lan Data...

... 14 C . I Data Prinier...

14C . 2 Data Sekunder

...

15...

D

.

Pengolahall Data 15IV

.

KXAPAAlv UMUR'I ?ENELITIANA

.

Letak dan Luas Perusallaan...

18B

.

Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat...

19V

.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A Sampel Plot

...

20...

B

.

Kegiatan Penana~nan Pinus.

.

7.1C

.

Penggunaan Stopii:atch...

23D

.

Pengukuran Kerapatan Tu~nbuhan Bawah...

:

...

24E

.

Proses Kegiatan Penanaman Pinus...

25F

.

Hasil Kerja Kegiatan Penanaman Pinus...

42G . Analisis Hubunga~i Waktu Kerja dengan Faktor yang Berpengaruh

..

45H

.

Pendapatan dan Pengeluaran Upah Pekerja...

49VI

.

KESIMPULAN DAN SARAN...

.

A Kesimpulan 53 B.

Saran...

54DAFTAR PUSTAKA

...

5 5DAFTAR TABEL

No

.

Halaman1 . Contoli Tallysl~eel Penelitian Waktu Bersifat Umum dalarii

1LO (1976)

...

62

.

S k e ~ n a T a l h Slleei Pengambilan Data Primer di Lapangan...

153

.

Data Pengukuran Waktu Kerja Kegiatan Merintis...

274

.

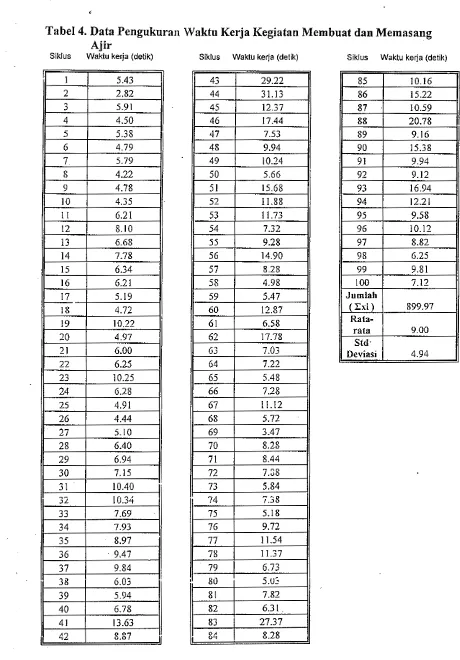

Data Pengukui-an Wzktu Kerja Kegiatan Membilat . . dan Memasang A j ~ r...

315

.

Data Pengukuran Waktu Kerja Kegiatan Me~igecer bibit dan Pe~nbuatan Lubang Tanani...

346

.

Data Pengokuran Waktu Kerja Kegiatan Penallaman Bibit...

387

.

Rekapitulasi Pengulturan Waktu Kegiatan Penana~llan. .

Pillus Per Satuan Blb~t...

428

.

Prestasi Kerja Kegiatan Penanaman Pinus (3 x 3 m)...

439

.

Data Perhitungan Tumbuhan Bawah...

4610

.

Hasil Pengolalian Data dengan Program Miiiilab...

48I I

.

Data Pendapata~i Pekerja Penanaman Pinus...

49...

DAFTAR GAMBAR

[image:13.605.70.498.53.775.2] [image:13.605.77.497.67.421.2]I

.

Bagan Pembagian Waktu...

Kerja dalatn Juta ( I 954) 5

2

.

Peta Lokasi'Penelitiaii...

20 3.

Gambar Sfopic~crrch ~iierek Quartz Tipe S 1380...

23 4 . Bagan Pembagian I<erja PenanamanPinus (P;:IIIS iliel.kr~sii Jungh et de.Vriese)

...

255

.

Grafik Waktu Kerja Elemen Kerja ~nerintis. .

...

28 6 . Kegiatan Mertiit~s...

29 7.

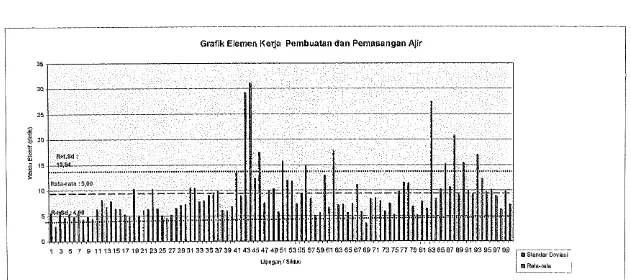

Gratik Waktu Kerja Eletnen Kerja Pembuatan. . ...

dali Petnasangan A j ~ r 32

8

.

Grafik Waktu Kerja Elemen Kerja Pengeceraii Bibit dan...

Pe~nbuatan Lubang Tanam

. .

35...

9

.

Kegiatan Mengecer Blblt 3610

.

Grafik Waktu Kerja Eletnen Kerja Penanaman Bibit...

39 I 1.

Grafik Waktu Kerja Kegiatan Penanaman Pinus...

41 12 . Bibit Pinus yang l'elah Ditana~n...

42 13.

Grafik Hubungan Antara Siklus Penanaman dan Kerapatan...

DAFTAR LAMPIRAN

1

.

To& Sheet Pengukuran Waktu Kerja Penaliatnan Pinus...

2.

Perhitungan Elellien Kerja Meriiitis...

3 . ' Perhitungan Elemen Kerja Me~iibuat dan Memasang Ajir ... 4.

Perhitungan Elellien Kerja Mengecer Bibitdan Meinbuat Lubang Tana~ii

...

5

.

Perliitungaii Elemen Kerja Menanam Bibit...

6.

Perhitungan Koetisien Variasi Kegiatan Menanam Pinus...

7.

Perhitungan Pres~asi Kerja Menanam Pinus...

8.

Lay Out Penana~iian Pinus di Petak 6b...

9 . Gratik Ele~iieli Kerja Penanaman Pinos

...

10 . Surat Perintali I'enlbuatan Tanaman GNRHL Tahun 2003 ...I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penduku~lg keberhasilau kegiatan penanaman dengan

spesifikasi tananla11 Pinus (Pinzis riierktrsii Jungh et de. Vriese) adalah

kemampuan bagian penanaman bibit Pinus dalam jumlah yang cukup disertai

kualitas yang baik secara fisik seperti penampakan bibit, secara fisiologis seperti

pertunlbuhan dan kondisi dari bibit Pinus itu sendiri, maupun secara teknis

peuanalnan pada saat yang diperlukan. Dalam ha1 ini diperlukan pe~lgukuran

1temampuan.dari bagian ]]enanaman bibit Pinus itu sendiri.

Parameter yang di~lilai pada kegiatan penanaman Pinus adalah prosedur

kerja, waktu kerja per ele~nen kegiatan, kendala yang dihadapi serta prestasi kerja

termasuk cara peuanggulangan masalah. Oleh karena itu perlu dilaltukan analisis

data pada setiap aspek ltegiatan penanaman Pinus dengan cara menlbandi~lgkan

antara prestasi kerja per elemen kegiatan dengan prosedur kerja yang aka11

dicapai.

Inforn~asi nlengenai prestasi kerja perlu diketahui untuk lnenyusun

rencana dan peugaturan kegiatan penanaman Pinus dalam rangka pemenuhan

program reboisasi hutan lindung. Ini berhubungan dellgall alokasi waktu yang

diperlukan untuk n~enyelesaikan masing-masing kegiatan dan jumlah tenaga kerja

yang diperlukan.

Analisis waktu lterja diperlukan untuk nlengetahui jumlah waktu kerja

yang paling efektif dan efisien dalam ha1 pemenuhan target kegiatan itu sendiri.

Adapun date yang dianalisis ~nerupakan suatu data yang berupa prakondisi dari

waktu kerja para pekeja penananlan Pinus di areal yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan yaog ingin dicapai dalam kegiatan penelitian i l ~ i adalah :

1. Mengetahui dan tnenganalisa elemen-elemen kegiatan Penanaman Pinus

(Pinus rizerkusii Jungh et de.Vriese)

2. Mengeta!lui prestesi kerjz kegiatt3~ Pecensc1a:l Pinus (Pi:?us merkasii

3. Menlpelajari tingkat efisiellsi pekejaan terhadap target viaktu dan luasan

areal kegiatan Penanaman Pinus (Pinus nzerktrsii Jungh et de.Vriese)

4. Meinpelajari parameter yang diduga berpengaruh pada kegiatan

Penanaman P~IILIS (Pinus meiklrsii Jungh et de.Vriese)

5. Mengetahui pendapatan dan pengeluaran pekerja kegiatan Penanalnan

11. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterangan Mengenai Piitus i~zerkusii Jungh et de. Vriese

A. 1 Pengenalan Jenis

Pinus nterkusii Jungh et de.Vriese merupakan jenis pinus yang tumbuh

baik di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera. Keunggulannya sebagai jenis

Pioneer, tumbuh cepat dan nlempunyai hasil yang multiguna. Kayunya dapat dipakai sebagai bahan balcu pertukangan, papan tiruan. meubel, moulding, korek

api, pulp dan kertas, serta kayu kerajinan. Getahnya dapat ~~lenghasilkan

gondorukem dan millyak terpentin (Kasnludjo, 1992 n'a~allt Widyasari, 2001).

Menurut Kasmudjo, (1992) dulrrllz Widyasari, (2001) bahwa semakin

banyaknya pollon Pinus dewasa ini, karena Pinus merupakan suatu jenis pohon

piliban dalam melaksanaitan reboisasi atau perbaikan lal~an tidak produktif. Pohon

Pinus n~empunyai beberapa kelebihan diantaranya :

1. Teknis penananlan Pinus nterkusii Jungh et de.Vriese mudah dan tidak

nlen~erlukan tenaga pelaksana dengan keteran~pilan tinggi.

2. Pinus nzerkusii Jungh et de.Vriese dianggap tidak banyak lnasalah dalam

ha1 adaptasi dengan jenis tanah n~aupun kandungan kimia yang berbeda.

Menurut Riyanto (1980) dalanz Widyasari (2001), kelas perusahaan Pinus

~lletnpunyai ciri khusus yaitu pada kegiatan penlullgutan hasil berupa getah dan

kayunya sama-sama dalam areal tertentu. Sementara ini getah Pinus yang diolah

menjadi gondorukeln dan terpentin n~enlpunyai nilai finansial yang lebih besar

dibandingkan hasil kayunya.

A. 2 Penyebaran Pirzus nzerkusii Jungh et de.Vriese

Menurut Manual Kehutanan, Departemen Kehutanan (2000): persyaratan

lokasi tempat tumbuh untuk jenis Pinus nzerkusii Jungh et de.Vriese adalah :

1. Tinggi tempat

Pinus merkusii Jungh et de.Vriese dapat tumbuh pada dataran rendah hingga dataran tinggi, mulai dari ketinggian 200-1 700 m dpl.

2. 1kli111

Pohon ini banyak dijumpai pada hutan-hutan yang berperiode kering

salnpai C. Rata-rata curah hujall tiap tahulmya adalah 2000-4000 mm.

Suhu y a l g dibutuhkan untuk pertumbuhan alltara 17 O dan 27 OC. 3. Tanah

Pinus atau Tusam tidak melnerlukan persyaratan yang tinggi terhadap

keadaan tanah dan dapat tun~buh pada berlnacam-macam jenis tanah yang

forlnasinya saugat berbeda-beria. Tanah yang lembab tidak cocok untuk

Tusam, pohon ini membutuhkan tanah yangpoiozrs.

A. 3 Penanaman, Pemeliharaan, Hama dan Penyakit.

Menurut Manual Kehutanan, Depaetelnen kehutanan (2000), kegiatan

pellanalnan Pinus nierkusii Jungh et de.Vriese di lapangan dilakukan pada awal

musim hujan dellgall jarak tallam 3 x 1 m atau 3 x 2 m. 1. Penyiallgatl

Penyiangan pada tahun ke-1 dilakukan sebatlyak 3 kali atau tergantung

dari tingkat peliarall gulma.

2. Penyulanan

Pellyulalnan dilakukan pada tahun pertallla dan kedua. Pada tahun

pertama, pellyulanlan dilakukan dari bibit yang berasal dari sisa bibit di

perselnaian sehingga umur dan besarnya tidak banyak dengall bibit asal.

3. Pemangkasan

Pelnangkasan caballg dilakukan tergantullg dari tujuan penanaman. Bila

tujuannya untuk ll~ernalle~l kayu, pen~allgkasall perlu dilakukan.

iMellurut Manual Kehutanan, Departernen Kehutanan (1990) drr1~11n

Purnonlo (1994) pemeiiharaan Pinus riterkusii Jungh et de.Vriese perlu dilakukan

dengan cara a ~ ~ t a r a lain :

a. Naullgan untuk rnenjaga kelembapan, menahan percikan air hujan dan

mengurangi penguapan.

b. Penyiraman secara teratur, setiap hari satu kali dan sore hari

c. Pelnupukan dengan NPK dengall interval 2 minggu sekali

d. Penyulamall pada kalltong plastik yang lnati bibitnya atau

pertumbuhanllya jelek segera dilakukan

e. Penyemprotall dengan fungisida, ulltuk mengllindarkan dari dumping

B. Pengutcuran Waktu ICerja

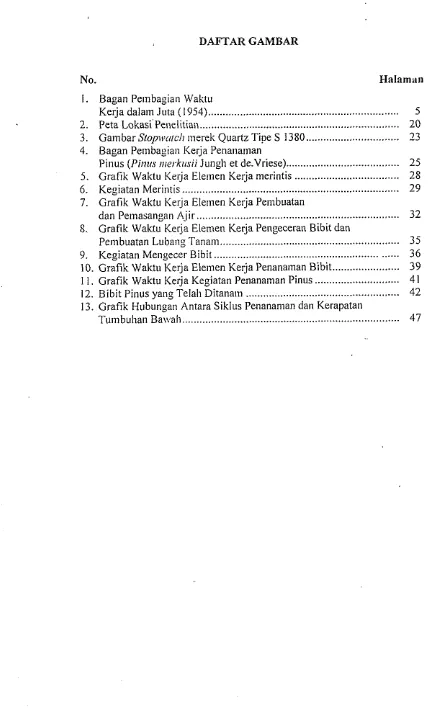

Juta (1954) dan Ssu~joto (1958) dala~n Sulastri, (2004), membagi waktu

kerja menjadi dua bagian yaitu :

1. Waktu kerja nlumi, yaitu waktl; kerja produktif dimana senlua pekerjaan

pokok dilaksanakan.

2. \Vaktu kerja :lrnuni, yaitu waktu ke:ja yang dibutuhkan untuk kegiatac yang tidak n~enlpunyai hubungan langsung dengan pekerjaan pokok.

Selanjutnya waktu lcerja unluln dibagi atas :

2. 1 Waktu henti, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk persiapan tiap

pekerjaan poltok dan perbaikan pada tiap akhir pekerjaan.

2. 2 Waktu hilang, yaitu din~ana pekerja berl~enti atau tidak bekerja.

Walctu hilang terdiri dari:

2. 2. 1 Waktu hilang yang dapat dihindarkan 2. 2. 2 Walctu hilang yang tidak dapat dihindarkan

Pernyataan dari Sulastri (2004) tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat

dalanl Juta (1954) dengall judul buku "Pemungutan Hasil Hutan". Juta (1954)

menyatakan bahwa tentang pembagian waktu kerja dala~n bagan berikut :

[image:19.595.73.573.443.690.2]Menurut Sanjato (1958) dalanz Sulastri, (2004) metode pengukuran kerja

dibagi dalanl tiga inetode yaitu :

1. Metode Berulang Ke~nbali (Ntrll Stop Method)

Dalain inetode ini lllenggunakaii dua buah Stopu~atch yang dipasang pada

papan pencatat waktu atau sampel buku pengukur waktu yang memiliki

lipatan kuat, se!:ingga dapai dihidupkan ateu dinlatikail derlgan tangan kiri.

Waktu kerja yang sesungguhnya dari setiap elemen kerja dikembalikan ke

angka 1101 (0).

2. Metode Berurut (Cun7ulathlc Method)

Metode ini menggunakan satu buah Sio11watcl7 yang ~nembiarkan

jaru~nnya berjalan terus tanpa keillbali ke no1 sampai akhir setiap unsur.

Waktu lceja dih~tung dengan cara rnengurangi dua pengukuran yang

berurutan. Metode ini inemerlukan ketelitian yang tinggi karena harus

mengingat wakt~l yang ditunjukkan ole11 jaru~n S f o p ~ ~ o t c h pada akhir setiap

unsur pekerjaan seinentara jarum Stop~vatch terus berjalan untuk ~nengamati

waktu unsur selanjutnya.

3. Metode Ko~nbinasi Null Stop dan Berurut(Accu~nulati~~e Metl7od)

Walctu kerja dihitung dengan dua metode di atas, dengan inaksud

i ~ ~ e n g h i l a n g k a ~ ~ Itesalahan yaug mencolok. Metode ini nlenggunakan lebih

dari satu buah Stopli~atch.

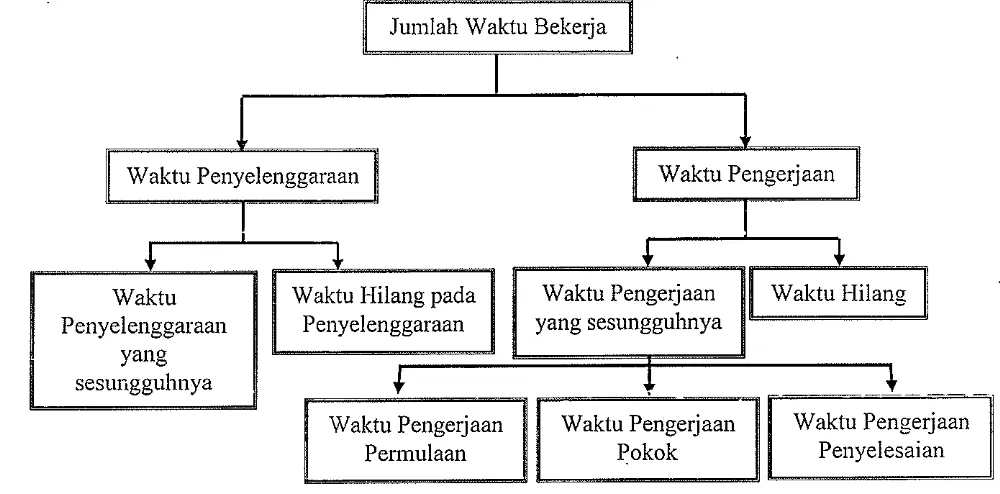

Salah satu cuntoh lembar tally sheet penelitian dan pengukuran waktu

yang umum digunakan :

Tabel 1. Contoh Tally slieef Penelitian waktu bersifat unlum n'rrlai?z ILO (1976)

LEMBAR PERTAMA PENELITIAN WAKTU

Bagian :

Operasi : P.G.No

PabriMmesin : No.

Alat-alat dan Pengukur

Penelitian No. :

Lenlbar No.: dari

Waktu henti :

Waktujalan :

Waktn Lewat :

Fetugas Jan1 No.

ProduMonderdil No.

DWG.No : Bahan Baku

Mutu :

Diteliti oleh :

Tanggal Dicek WD I M Vraian Unsur Uraiall

[image:20.599.131.511.568.755.2]Keterangan :.

M = Menilai BJ = Bacaan Jam

WK = Waktu yang dikurangi WD = Waktu Dasar Szt~rrber : Contoll Tally slzco I'cnelitian waktu bersifat umum dalani ILO (1976)

C. Prestasi Kerja

Faktor-faktor y a n g ~iielnpeligaruhi prestasi kerja menurut Soekartika (1 980) dcrlo,rr Soedarya~ito da11 Kusnalidar (1985) adalah :

I . Metode atau Cara lcerja

Prosedur penyelesaian pekerjaan sangat berpengaruli terliadap panjang pe~idek~iya waklu penyelesaian suatu pekerjaan. Walaupun mungkin ~iietode kerja dapat distandarisasi, kesulitan lain aka11 ti~nbul yakni kebiasaan lterja, keterampilan pelterja dan lain-lain.

2. Alat-alat kerja 3. I<etera~iipilan pelterja

4. Tradisi atau kebiasaa~i pekerja

5 . Keadaan pekeria Cjenis pekerja, umur, keseliatan, kondisi gizi, keadaan fisik dali lain-lain)

6. Suasana te~iipat kerja 7. lklilii I ~ n u s i ~ i i 8. Organisasi kerja.

Banyaknya liasil kerja yang diperoleh seorang pekerja dalam ~nenyelesaikan pekerjaan tergalltung dari alat, metode kerja, kecakapan, dan kema~iipuan serta tempat kerja (Wasono , 1965 dala~n Purnomo, 1994)

Salijoto (1958) c/olon~ Purnomo (1994) ~nenyatakan bahwa prestasi kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Fakor yar,g daijat diubzl: z:itarz !sin a!zt yang dig~ncksn, metode ke;ja, tzmpo dan efelt yang digunaltan pekerja. Faktor yang tidak dapat diubah rnisalnya tegaka~i liutan, diameter pohon, dan keadaan ikli~n ternpat kerja.

Selarijutnya dikatakan, bahwa satuan luas prestasi kerja terbagi tiga kelompok, yaitu :

I . Satuan untuk liasil kerja seseorang sehari 2. Satuan luas bidang yang dikerjakan seseorang

D. Sistem.Pengupahan

D. 1 C a r a Penetapa~t Upall di Perusallaan Pengusal~aan Hutan

Menurut Juta (1954) dalar~z Setiawan (2000) cara penetapan upah di perusahaan pengusahaan liutan secara umutn digolongkan nienjadi :

I . Penelapan upali dengan dasar "waktu yang dipakai"

Yang menjadi dasar adalali waktu selatiia dilakukan pekerjaan dalarn hari, minggu ataupun bulan. Pada prinsipnya dalam cara ini upah tidak tergantung pada kecepatan pekerja. Pekerja yang menerima cara pengupalian ini lazilnnya adalali karyawan telap. I'enetapan upali / gaji atas dasar "waktu yang dipakai" I~anya dapat dilakukan bilalnatia pekerjaan-pekerjaan beraneka warna sekali dan tidak dapat menentukan kesatuan-kesatua~l yang jelas.

Kebaikan cara i n i adalali sederliana dalam pemeriksaan dan pendaftaran serta kualitas liasil pekerjaan kebanyakan tinggi. Sedangkan kelemahan atau keburukannya adalali tidak ~iiernberi semangat untltk rnencapai prestasi kerja yalig tinggi, sukar dalani perhitungan Iiarga pokok.

Pernyataan dari Setiawan (2000) tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Juts (1954) pada "Pernungutan Hasil Hutan". Juta (1954) nienyalakan tentang penetapan upali dengan dasar "waktu yang dipakai" adalali pada prinsipnya_ seorang pekerja yang teliti dan cepat akan rnencapai tingltat upah yany lebili baik dari pada pekerja yang tak teliti dan tak cepat bukan karyawan letzip seperti yang telah dikeniitkakan oleh Setiawan (2000). Utii~~ninya ada suaui batasan-batasan tertentu dala~n penetapan julnlah upali yang ada seperti batasan umur, jenis kelalnin, pengalaman, dan jabatan. 2. Upali waktu yans berbeda-beda

Untuk tiap-tiap ltesaruan waktu ditetapkan berbagai upah dan dibayarkan sesuai dengan kelas-kelas produksi yang ditetapkan sebelumnya:

Biasanya lial ini dilakukali dengan ~enambahan-pena~nbahan upah. Misalnya suatu produksi dari 100 potong dianggap nornial, maka untuk produksi antara

3. Penetapan u p a u e n g a n dasar prestasi

Yang ~nenjadi dasar adalah prestasi kerja. Cara ini lazilli juga disebut cara boronyan. Ciri cara upali borongan.adalah bahwa untuk tiap kesatuan yang dilakukan telah direlapltan harga yang dibayarkan sebagai upah kerja (misal ;

per m3, per ton). Peltcrja menerima upah tergantung kepada prestasi kerja yang lelali dilakukan dala~n waktu yang telah disediakan, sehingga julnlah upah tiap bulan bisa bervariasi.

Kebaikan penetapall upali ini adalali pelaksanaan d a ~ i pengawasannya ~nudah, pendaftaran sederhana serta baik untuk perhitungan harga pokok, pelcerja akan berusalia untuk ~iie~idapatka~i upali sebesar-besarnya dan bila~iiana produksi ~iie~iingkat ~iiaka biaya tetap tiap-tiap kesatuan hasil akan menurun. Sedangkan kelemahannya adalali keadaan diluar kebiasaan- ltebiasaali pekerja dapat mempengaruhi besarnya produksi. Sehingga dapat dianggap terjadi lial yang kurang adil. Keleliiahan lainnya adalah pekerja dapat niengeluarkan tenaga melebihi ke~nampuan~iya unt~lk mencapai upah yang tiliggi untuk keperluan hidupnya.

Rah~nadi (1964) rlcrlrrnl Purnomo (1994) ~nembagi sistem upah ~nenjadi dua bagian yaitu :

I . Siste~ii upali menurut \\,aktu

Sisten? upali menurut waktu tidak memperliatikan tentang kecakapan dali kemanipuan kerja.

2. Sistem upah ~nenurut hasil

Upah dibayarkan dengan dasar hasil kualitita pekerjaan. Semakin besar prestasi kerja selnakin besar upahnya, tidak tergantung dari lanianya walau kerja.

Menurut KPH 13ogor, (2001) dalanl Tarif Upah KPH Bogor 2001 ~iienyatakan bahwa upah pekerja lapang pada setiap kegiatan adalah terdiri ..

atas :

a. Upah Mandor

b. Upali Kepala Tukang

D. 2.Tarif Upall Dasar

F A 0 (1974) dnlrr117 Ret~io (2001) ilie~nbagi upah iiienjadi dua yaitu upah langsu~ig dan upali tidak langsung. Upah langsung ditentukan oleh faktor keteraiiipilan pekerja. Penentuan standar upali langsung dilakukan berdasarkan tingkat ltebutuhan fisik minimum (KFM) yang liarus dipenulii sesorang per taliun setara atail lebih dari pada 320 kg beras untuk daerah pedesaan (Sayogyo, 1977

drrlcrr17 Retno, 200 1 .)

Berdasarkan pcrl~itu~lgan F A 0 tahun 1974 dalam Retilo (2001) upah langsung dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan : 1,25 = Faktor konversi satnan kg beras ke dalaiii liter KFiM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg /orang /

tahun)

1-1 = I-larga beras (Rp / liter)

AK = Rataan jumlal~ anggota dala~n satti keluarga (orang)

T . =Jan1 kerja dala~n 1 tahun

Upah tidak langsung besamya antara 20 - I00 % dari upah langsung. Pada penelitian Retno (2001) yang berjudul " Evaluasi Elemen dan Prestasi Kerja Pemanenan di Hutan Jati (Studi Kasus Pe~nanenan Kayu Jati di BKPH Sadang:

KPH Purwakarta, Pertin1 Perhutani Unit 111 Jawa Barat) upah tidak langsung ditetapltan sebesar 60 % dari upah langsung. Komponen upali tidak langsung antara lain tu~ijangali hidup, asuransi kesehatan dan lainnya.

D. 3 Pendapatali Pekerja

Simanjuntak (1985) dalarir Setiawan (2000) ~ne~iyatakan bahwa sistein pengupahan di Indonesia iimumnya didasarkan pada 3 fungsi upah yaitu :

a Me~ijamin kehidupan yarig layak bagi pekerja dan keluarganya b Mencerminkan atas hasil kerja seseorang

Selatijutnya. Simatijuntak (1985) dalarr~ Setiawan (2000) menyatakan bahwa i~pali pada dasarnya ~nerupakan sumber utama penghasilan seseorang, sebab itu upah liarus citltup untttk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya dengan wajar.

E. Kesejaltteraau, Upah Miniu1u111 Kabupaten (UMK) d a n Kebutuhan Fisilc Mininlum (KFM)

Pcngertian Kescjaliteraa~i menurut Soekimo (1985) tiala~rr Setiawati (2000) adalah sesuatu ).ang bersifat subyektif dimana setiap orang metlipunyai pedoman, tujuan, dan card hidup yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya Icesejahteraan it11 merupaltan seju~nlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari liasil mengkonsitlnsi pelldapatan yang diterima. Na~iiun tingkat kesejahteraan it11 sendiri merupakan sesuatil yang relatif karena tergantung dari keput~lsan iliasing- ~iiasing individu. Menul.ul Biro pusat statistik, (1992) dalar71 Setiawan (2000) bahwa sualu keluarga dikatakan sejahtera apabila seluruh kebutuhan hidup, baik jasmani mattpun roliani dari keluarga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup dari masing-masing keluarga itu sendiri. Salali satu variabel yang kuat dalam menggambarkan kesejahteraan adalah tingkat pendapatan rumah tangga, dimana pendapatan it11 setiiiri dipengaruhi oleh upah dan produktifitas.

Kenyataan menittijukkan bahwa masill banyak pekerja indonesia yang berpenghasilan sangat kecil, lebih kecil dari kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu adanya campur tangall pe~iierintah untuk tnenetapkan standar upali minimum. Akan tetapi perbedaan li~igkat upah akan terjadi karena pekerjaan yang berbeda ~nemerlultan tingkat petididikan dan keterampilan yang berbeda dan selain itit setiap orang ~niempuny~i produktifitas yang berbeda (Simanjuntak, 1985 dalai~i Setiawan, 2000 )

Perbedaan Upall Mini~nutn Kabupaten (UMK) terjadi karena adanya perbedaan produktifitas. tersedianya su~nberdaya alam, jumlah tenaga kerja dan produksi tiap daerah berbeda-beda (Jackson, 1990 dulunr Setiawan, 2000 )

dari segi tahapan tingltat ltesejaliteraannya, maka keluarga dikelolnpokkan atas 5 taliap, yaitu :

a Keluarga Pra Scjalitera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat ~iiemenuhi kebutulian dasarnya (Basic Needs) secara minilnal, sepe~ti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. b Keluarga Sejalitcrn Taliap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat

me~nenuhi kebutl~lia~l dasarnya secara ~niniliial, tetapl belum dapat memenulii keselurl~han kebutuhan sosial psikologisnya (Socio Psycl7ological Needs), seperti kebuluhan akan pendidikan, KB, dan Lain-lain.

c Keluarga Sejahtera 'fahap 11, yailu keluarga-keluarga yang disamping telali dapat ~ne~iie~lulii kebutulian dasarnya, juga telah dapat inementihi seluruh lkebut~~llan sosial ~psikologisnya, altan tetapi belu~n dapat me~nenulii keseluruhan kebu~ullan perkembangannya (Develop17lenl Needs) seperti kebutul~an untuk menabung dan memperoleh inforniasi.

d Keluarga Sejalitera Tahap 111, Yaitu keluarga-keluarga yang telali dapat menienulii selur~~li Ikebutuhan dasar, kebutulian sosial psikologisnya, dan Itebutulian penge~nbangannya, namon belu~n dapat meniberikan sumbangan (Itontribusi) yang ~naksimal terhadap iiiasyarakat seperti berperan aktif dengan ~iienjadi pengurus Ienibaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan. e Keluarga Sejalitera 'raliap 111 Plus, Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat

111. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu

Kegiatan penelitian dilaksanakan di petak 6b, RPH Cipayung, BKPH Bogor, KPH Bogor, Perum Perhutani Unit I11 Jawa Barat, mulai 2 Januari sa~npai 3 1 Maret 2004.

B. AIat dan Bahan

o Alat dan balian yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah :

I. Stopnutch merelt Qz~arlzTipe S-1380 sebanyak 2 buah 2. Tali rafia sepa~ijang 20 Meter

3. Tally sheet untuk ~iie~lcatat hasil kegiatan pe~igukuran 4. Alat tulis d a ~ i ltalkuiator

5. Komputer dengan Program Microsoft Excel, Microsoft Word, dan progralii Softi~~nre Minilob

C. Metode Pengumpolan Data C. 1 Data Primer

Data pri~iier merupakan data yang diukur, dicatat d a ~ i dia~nati atau hasil wawancara larigsung di lapangan. Metode pengu~iipulan data yang digunakan dala~ii kegiatan pengukuran waktu kerja penanaman Pinus adalah deligan ~nenggunakan metode Berulang (Null Stop Metliod) dengan unit contoh adalah kegiatan menanam Pinus. Data prinier ~neliputi :

I . Unit sa~npel adalall kegiatan Inenanam Pinus pada petak 6b, RPH Cipayung, BICPH Bogor. Pengukuran waktu kerja dilakukan secara ~ ~ " p o s ~ v e dan sisreniaris szbanyak 100 ulsilgan s ~ t u k kegiztan ?ena!iama:i Pinus. Kegiatan yang diukur adalah elemen-elemen kerja penanaman Pinus (~iierintis jalur, ~ n e ~ n b u a t dan memasang ajir, pengeceran bibit dan pe~iibuatan lubang tanam serta penanaman bibit).

15

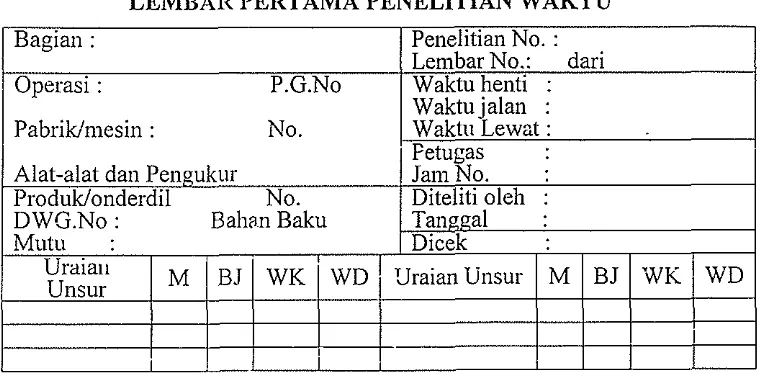

Tabel 2. Skema Tally Sheet pengambilan data Primer di lapangan

C. 2 Data sekuoder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, yang berasal dari arsip- arsip pe~.usaliaan yang terkait maupun data instansi lain yang mendukung. Data sekunder ini ~neliputi :

I . Upah Minimu111 Icabupaten (UMK) 2. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)

3. Upah harian pekerja pexanaman 4. Jumlah jam kerja per hari 5 . Jumlah hari kerja per bulan

6. Luasan areal kerja

7. Keadaan ul!ium lokasi penelitian D. Pe~igolalian Data

I . Perhitungan nilai rata-rata waktu kerja kegiatan liienalialn Pinus menggunakan rumus rata-rata sederhana yaitu :

Di~nana :

-

R = Rata-~ata wakiu kerja kegiatan inenanall1 Piniis (dstik)

xi = Waktu kerja setiap elemen kegiatan ke-i (detik)

n = Banyaknya ulangan

[image:28.605.131.511.89.221.2]Di~nana :

SX = ~tandal: Deviasi

xi = Waktu kerja setiap elemen kegiatan ke-i (detik)

I? = Banyaltnya Ulangan

3. Perhitungan Nilai Koefisien Variasi (KV)

SY

KV = =s100%

l?

Dimana :

K V = Koefisien Variasi R = Rata-rata I nilai tengah

ST = Simpangan Baku (Standar Deviasi)

4. Perhitungan Waktu Nor~iial (NT) dalallf Sanjoto (1958)

Waktu Normal (NT) = Rata-rata waktu ltegiatan

-

(NT) = R

5. Perhitungan walctu Standar (ST) dalarli Gani (1990)

Waktu Staadar (ST) = NT

+

Allo~vance (Kelonggaran :Pribadi, Kelelahan, dsb) Waktu Standar (ST) = N T

+

(NT x 10 %)Keterangan :

Untuk kegiatan ringan ditetapkan nilai kelonggaran (allo~cance) sebesar 10 % (Gani, 1990)

4. Perhitungan Hari Orang Kerja (HOK)

1 HOK adalah jumla11 hasil yang dapat diselesaikan oleh 1 orang kerja dala~n I hari kerja.

5. Kerapatan Tu~nbuhan Bawah

Tb.balsah

Kerapatan = ~ 1 0 0 %

Total tb.baivah

6. Persa~naan Regresi Linier Sederhana.

' i

Dicnana

Y = ~ a k t l ; Kerja Efektif Kegiatan Penanaman Pinus per Elemen I<erja (detik / lubang )

x = Konstanta

a, b = Koefisie~i Parameter Kerapatan Tumbuhan Bawah

Dengan hipotesa bahwa parameter, yaitu kerapatan tumbuhan bawah berpengaruli terliadap wakru kerja penananIan Pinus.

1-10 : parameter kerapatan tunlbuhan bawah berpengaruh terliadap waktu kerja penanaman Pinus

1-1 I : parameter kerapatan t u m b ~ ~ h a n bawah tidak berpengaruli terhadap

IV. KEADAAN UMUM.LOKAS1 PENELITIAN

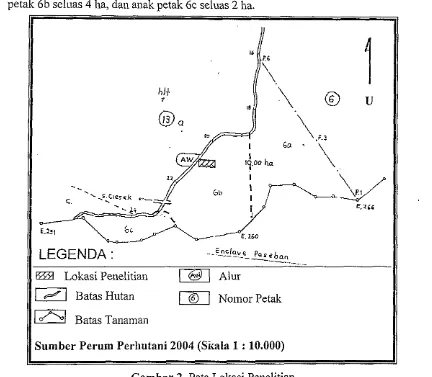

A. Letalc dan Luas Lokasi Penelitian

Lokasi pe~lelitian dilakukan di petak 6b, sebelah Selatan dari RPH Cipayung,

BKPI-I Bogor, KPH Bogor, Perum Perhutani Unit 111 Jawa Barat dan Banten dengan

luas total petak 6 adalah 10 ha, dengan 3 anl!t petak, deilgan pembagian anak petak

6a seluas 4 ha, anak petak 6b seluas 4 ha, dan anak petak 6c seluas 2 ha dari luas

keseluruhan dari RPH Cipayung yaitu 2.555,8 ha. Dengall kondisi penutupan lahan di

kawasan RPH Cipayung terdiri dari 3 kelompok hutan yaitu hutat1 tanaman Pinus

untuk areal produksi kayu dan getah Pinus seluas 226,8 ha, untuk Wana Wisata

seluas 5,9 ha dan selebihnya digunakan untuk areal perli~ldu~lgall atau kawasan

li~ldung seluas 2.333,l ha.

Secara admiilistrasi pemerintahan, petak 6 RPH Cipayung ini termasuk dalam

daerah Desa Paseban, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

Dan petak tersebut termasult kawasan hutan lindung, dengan ketinggian i 1.600 m

dpl.

Petak tersebut adalah petak pelaksanaan Operasi Hutan di Perurn Perhutani

Unit 111 Jawa Barat dan Banten yang berupa kegiatan reboisasi yang dikenal dengan

singkatan GNRHL (Geraltan Nasional Reboisasi Nutan dan Lahan). Program ini

diperuntukkan pada Areal Tanah Kosong (ATK) di daerah perbukitan.

Menurut Faturrahmatl (2003), dari informasi data ikli~n dan tanah, Surat

Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Hutan Cepu nomor

131/052.1/UM/PPSDH/2000 tanggal 27 April 2000 diperoleh bahwa bagian hutan

kelas perusallaan Pinus Megamendung bertipe iklim A dengan curah hujan berkisar

antara 2.500-4.500 m d t h n , suhu berkisar antara 19-25°C dan kelembapan antara 80-

90 %. Ketinggian tempat diatas pern~ukaan laut (rata-rata per bagian hutan) dimana pada bagian hutan megameildung berketinggian antara 327-2.043 m dpl.

Jenis tanah dan kedalaman solum pada petak 6 latosol merah kuning, latosol

B. SosiaI Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Bagian hutan Megamendung, khususnya desa-desa yang lokasinya berbatasan

dengan petak 6b dalam ha1 ini desa Paseban yang berpenduduk sekitar 157 jiwa dan

32 kepala keluarga, agana nlayoritasnya adalah Islam khususnya penduduk asli dan

sebagian kecil pendatang dari berbagai daerah baik itu dalaln propinsi lnaupun dari

luar propinsi Jawa Barat. Sebagian besar nmta pencaharian dari lnasyarakat tersebut

adalah bertani dengan pola luenetap baik bertani pada areal kebun sendiri maupun

pada areal perkebunan orang lain atau pengusaha yang mempunyai areal perkebunan

di tempat tersebut dan sebagian lagi adalah pegawai peinerintah dan pengusaha

swasta*.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

---C.E"?+_Y~_

---

P a r e b a n _EB3 Lokasi Penelitian Alur

Nomor Petak

A. Sampel Plot

Kegiatan penanaman tanaman Pinus (Pinus merkusii Jungh et de.Vriese)

mengambil tempat di Petak 6 sebelah Selatan dari RPH Cipayung, dengan luas total

Petak 10 ha, dengan 3 anak petak, dengan pembagian anak petak ha seluas 4 ha, anak

[image:33.608.107.539.208.585.2]petak 6b sel~las 4 ha, dan anak petak Gc seluas 2 ha.

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Petak tersebut adalah Petak pelaksanaan Operasi Hutan di Perum Perhutani

Unit 111 Jawa Barat dan Banten yang berupa kegiatan reboisasi yang dalam ha1 ini

dikcil~l de:lgari seliiltan SKPd4L {Gerakeii Nesional Reboisasi %tan dan Lahan).

Sebelum kegiatan pengukuran waktu kerja dimulai, regu kerja menentukan

titik mulai (Starting Point) yang merupakan tempat penumpukan bibit Pinus. Lokasi

tersebut merupakan titik pengamatan hari pertama penelitian.

Adapun titik awal pengambilan data sanlpel penelitian dimulai dari bibit

terakhir yang ditanam pada hari kerja sebelumnya dalam anak petak 6b. Dari bibit

terakhir itulah titik awal pengukuran setiap unit sampel dilakukan pada hari pertama

penelitian dilakukan.

Unit sampel ke-0 adalah tempat penumpukan bibit Pinus, sedangkan unit

salnpel ke-l adalah bibit Pinus pertama yang diukur waktu kerjanya dalam hari

pertama pengambilan data penelitian. Unit sampel selanjutnya adalah unit sanlpel

yang diukur yaitu unit sai~lpel ke-l san~pai unit sampel ke-7 dengan asumsi luasan

seluas 20 x 20 meter menurun ke arah Selatan petak. Untuk meminimalkan walclu

pengukuran dengan kegiatan rintis yang dilakukan per jalur maka luas tambahan yang

seharusnya berada di Selatan petak dipindahkan di sebelah unit sampel ke-7

memanjang ke arah Tiillur

B. Kegiatan Penanaman Pinus

B.l Elemen Kerja Merintis

Kegiatan penanalnail Pinus dimulai oleh salah satu pekerja yang berperan

sebagai perintis dalam regu ini. Pekerja yang bertugas sebagai perintis adalah mandor

tanam yang ada dan ditelnpatkan di setiap regu tanam yang ada. Pekerja ini bertugas

merintis jalur yang ditetapkan sebagai lokasi tanaman tahun 2003 ke arah Timur

kemudian berbalik arah ke Barat kembali. Aiat yang digunakan pekerja pertama

dalam kegiatan merintis adalah golok dan sarung tangan.

B.2 Elemen Kerja Membuat dan Memasang Ajir

Adapun pekerja kedua yang bertugas sebagai penentu jarak tanam dengan membuat

dan metnasang ajir di sepanjang jalur yang dirintis ole11 pekerja pertama dengan jarak

antar ajir sama dengan jarak antar bibit yaitu 3 m

x

3 m. Ajir yang digunakan adalahpanjang ajir

*

1,25 meter dan diameter*

1 cm. Pekerja kedua menggunakan alatbantu berupa golok.

B.3 Elemen Kerja Pengeceran Bibit dan Pembuatan Lubang Tanam

Pekerja ketiga bekerja mengikuti pekerja kedua, dengan melaksanakan tugas

lnengecerkan bibit Pinus dah membuat lubang tanan1 pada ajir-ajir yang terpasang.

Alhi yaiig digunakan adaia!i cangkul dan pikulan yang berisi bibit Pinus dikanan

kirinya. Pekerja ini meletakkan bibit Pinus di sisi ajir yang dipasaug pekerja kedua

ltemudian ~~lencangkul 1 n~einbuat lubang tanam didepan ajir tersebut dengall

kedalaman

*

30 cm. Kadang kala pekerja kedua bergantian dalam ha1 mengecer bibitPinus sembari lnenlbuat dan inemasang ajir, sedang pekerja ketiga hanya membuat

lubang tanam.

Kegiatan pengeceran bibit Pinus dan pelnbuatan lubang tanam dilakukan

setelah ajir terpasang. Pekerja ketiga bekerja mengikuti pekerja kedua. Waktu efektif

ltegiatan n~engecer bibit dan pembuatan lubang tanam adalah waktu yang dibutuhkan

ole11 pekerja pengecer dan pembuat lubang tanam mulai berjalan dari titik.tanda awal,

menghampiri ajir yang tespasang, menaruh bibit pada tanah san~pai seluruh bibit

tersebar yang diikuti ole11 kegiatan membuat lubang tanam pada setiap ajir yang

dipasang.

B.4 Elemen ICerja Penanaman Bibit Piilus

Elen~en kerja terakllir adalal~ penanaman bibit Pinus itu sendiri. Kegiatan ini

dilakultan setelah ketiga pekerja sainpai pada titik akhir unit sampel yang ada.

Penailama~l bibit dimulai dari lereng bagian atas sampai bawah. Hal ini disebabkan

kegiatan penanaman sistem jalur dilaksanakan pada lahau dengall kondisi topografi

lahan berupa perbukitan. Penanaman bibit dilakukan setelah pembuatan lubang

tanam

.

Waktu efektif penanaman bibit Pinus adalah waktu yang dibutuhkan untukmenanam bibit, dari saat nlembuka plastik polybag pembungkus bibit, meletaban

bibit dengan posisi tegak dalanl lubang tanam dan terakhir memasukkan itelnbali

C. Penggunaan Stopwatclr

Adapun tata cara pengainbilan data wak-hi kerja per elemen kerja per kegiatan

adalah dengan inenggunakan dua buah stopwatch yang digunakan secara bergantian

secara terus inenerus dalain kegiatan yang diamati. Kedua stopwatch tersebut

dikalungkan di leher, kemudian masing-masing taugan inemegang s a t - stopwatch.

Saat satu eleinen kerja lnulai dilaksanakan stopwatch yang ada di tangan kauan rnulai

dihidupkan dengan inenekan toinbol Start, setelah eleinen kerja pertaina tadi selesai, inaka waktu yang bergulir di papan stopwatcl~ tersebut dil~entikan dengan inenekan tombol Stop, waktu yang tertera di stopwatch pertama tadi kemudian dicatat dalain

tally sheet kegiatan, setelall elemen kerja pertaina selesai kegiatan selanjutnya diukur

dengan stopwatch kedua yang ada di tangan kiri, prinsip kerja sana dengan prinsip

kerja stopwatch pertaina. Setelah eleinen kerja kedua selesai yang diakhiri dengan

dihentikannya waktu yang bergulir dalan stopwatch kedua, stopwatch pertama

dihidupkan kembali untuk mengukur eleinen kerja ketiga dengan inenekan toinbol

Reset terlebih dahulu, tombol ini behngsi untuk inengeinbalikan angka yang tertera di stopwatch kelnbali ke angka nol. Stopwatch yang digunakan dalain penelitian ini

adalah Stopwatch merek Quartz tipe S 1380 sebanyak 2 buah.

D. Pengukuran Kerapatan Tumbuhan Bawah

Pengukuran tumbuhan bawah dilakukan pada setiap lubang tanam dengan ukuran

sanla dengan jarak tanam yaitu 3 x 3 meter. Kemudian tumbuhan bawah yang

tingginya antara 0,3 n1 - 2 m dihitung jumlahnya, tanpa memperhatikan jenis dari

tumbuhan bawah tersebut. Adapun jenis-jenis tumbuhan bawah yang dapat

diidentifikasi langsung di lapangan antara lain anakan kopi, jellis roian-rotanan,

bambu, pisang dan lain-lain. Jun~lah tumbuhan bawah dalam luasan tersebut

selanjutnya dinlasukkan dalam rumus di bawah untuk mendapatkan parameter

kerapatan turnbuhan bawah.

~ T b . b a w a h

Kerapatan = ~ 1 0 0 %

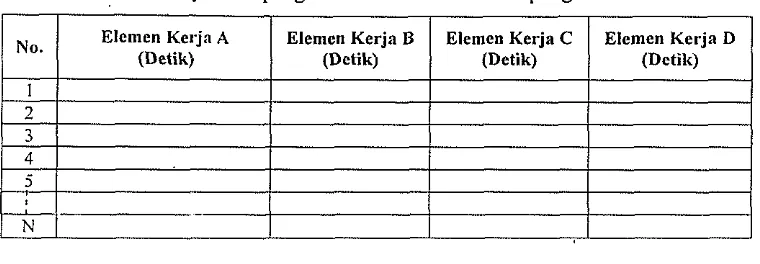

E . Proses Kegiatan Penanaman Pinus

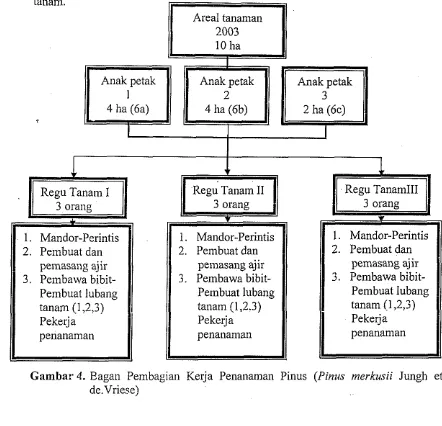

Tenaga kerja yang diperlukan dalam satu regu penanaman tergantung dari

berbagai hal, antara lain persiapan tenaga yang ada, luas areal yang akan ditanami dan

hasil yang akan dicapai. Dala~n penelitian ini jumlah tenaga yang digunakan

berjumlah 3 orang dalam satu regu tanam dimana pada luasan 10 ha tersebut terdapat

3 ;cgu penanaman, yalig masing-masing regu terdiri dari 3 orang pekerja.

Regu tersebut terdiri atas 1 orang mandor merangkap pembuat rintis, 1 'orang

pembuat dan pemasang ajir, dan 1 orang pengecer bibit sekaligus pembuat lubang

tanam.

Areal tanaman

10 ha

2. Pembuat dan

+

Regu Tanam I1 3 orang

'I

1. Mandor-Perintis 2. Pembuat dan

pemasang ajir 3. Pembawa bibit-

Pembuat lubang tanam (1,2.3) Pekerja penanaman

3. Pembawa bibit-

[image:38.602.79.521.252.678.2]A. 1 Pembuatan Rintisan

Pelaksanaan pekerjaan dimulai dari salah satu titik rintis sumbu jalur yang dekat

dengan tempat bibit diletaklcan ( tempat penumpukan bibit ). Kemudian pembuat jalur

rintis membuat jalur rintis sepanjang jalur dengan lebar jalur i 0,5 Meter, dengan

s u ~ n b u jalur yang tidak jelas di lapangan. Untuk pembuatan rintis ini dilakukan oleh 1

orang. Riiitis yang dibuat i~ii ukuran lebtir~~ya tidak terla!u besar, yailg penting dapat

dilalui oleh badan orang. 1 orang pembuat rintis ini selalu berada di depan. Biasanya

anggota yang rnengikuti di belakang ikut membantu melebarkan rintis yang telah

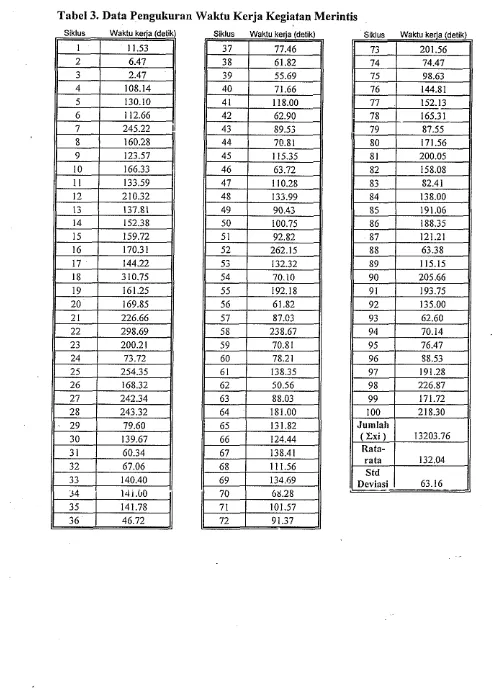

Tabel 3. Data Pengukuran Waktu Kerja Kegiatan Merintis

1

r a a1

132.0411

Deviasi 63.16

Siklus Waktu keja (detik)

I

Grafik Elr?men Kerja MerlntisI

[image:41.842.89.718.211.452.2]Dari hasil pengukuran waktu kerja, didapatkan waktu rata-rata pe.~nbuatan rintis

adalal~ 132,04 detik 1 jarak tanam dengan Standar deviasi sebesar 63,16 detik,

sedangkazz "nefisie:~ Vzriasi (KJIi,) sehesar47,83 %.

Qarj &si! k e f i ~ i e n zez:&si yang a& .&pat dia!nb.i! kesi.tnp-~!lan .b.?!2~u.c e l e ~ n e n .m~ri.& :ne:~iliki :,xia~i :.~.q$:t<! ;tr!,azg btragam .(P.~!nm::10,1994, ~11et13~atakm

b2!!~2 KY .> 3004 .heraxti data sang .di.~!k?~r .hcrag24 .!1a1 . i ~ i znungki~n diseh2bka1 &!I

Dari tampilan data dan grafik dapat dilihat bahwa dengan nilai rata-rata waktu

kerja merintis sebesar 132

(R

= 132) dan nilai standar deviasi sebesar 63,16 (Std.Deviasi = 63,16) maka nilai batas atas dan nilai batas bawah

<R

*

t.Std. Deviasi).Dengan nilai t = 1, maka selang kepercayaan yang diperoleh adalah (6838 < 132,04

i t.63,16 < 195,20). Dengall jumlah siklus yang berada di luar batas bawah sebanyak 14 siklus, bereda di luar batas atas sebanyak 16 siklus, dzn berada dalam ni!ai batas

bawah dan batas atas sebanyak 70 siklus.

Adanya suatu keadaan dinlana pekerja merintis ini nlenjalankan pekerjaannya

secara cepat ataupun lambat karena disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor non

teknis. Faktor teknis disini adalah senlua yang berkaitan dengan kegiatan merintis,

seperti kondisi lapangan. Sedangkan faktor non teknis adalah semua yang tidak

berkaitan dengan kegiatan merintis, seperti kondisi fisik pekerja.

A. 2 Pemasangan Ajir

Pe~nasangan ajir dilalcukan setelah jalur rintis ditemukan, yaitu setelah

peinbuatan rintis selesai. Waktu efektif pemasangan ajir adalah waktu yang

dibutuldcan untuk memasang ajir tiap jarak 3 meter, dalam ha1 ini berjumlah 100 ajir,

karena jumlah sampel yang dialnbil berjumlah 100 ulangan.

Waktu pekerja mencari ajir dan menentukan jarak antar ajir termasuk dalam

waktu efektif memasang ajir. Pengukuran waktu pemasangan ajir dimulai saat orang

pemasang ajir rnulai melakultan tugasnya mencari ajir. Mencari ajir disini yaag

dimaksud adalah ~nencari seltaligus menlbuat ajir dari batang pohon dengan tinggi i

1,25 meter, diameter i 1 CIII untuk tempat penandaan penanaman disekitar petak

penanaman. Kelnudian dilanjutkan penentuan jarak antar ajir yang dipasang,

penancapan ajir hingga pekerjaan pemasangan ajir selesai.

Waktu rata-rata nle~nasang ajir adalah sebesar 9,00 detik 1 bibit dengan

Tabel 4. Data Pengukuran Ajir

Siklus Waktu kerja (detik)

Waktu Kerja Kegiatan Membuat dan Memasang

[image:44.595.64.524.66.726.2]-- - - -.

Grafik Elemen Kerja Pembuatan clan Pemasangan AJir

i-

--- - --- - -- ----Dari tarnpilan data dan grafik dapat diambil kesirnpulan bahwa elemen kerja

pembuatan dan pernasangall ajir merniliki variasi waktu yang terrnasuk kategori

beragam, ha1 illi disebabkan oleh rnudah tidaknya pekerja kedua rnemperoleh ajir

dilapangan.

Dari tainpilan data dan grafik dapat dilihat bahwa dengan nilai rata-rata waktu

kerja n~embuat dan memasang ajir sebesar 9,00

(Ti

= 9,OO) dcn nilai starldar deviasisebesar 4,94 (Std. Deviasi = 4,94) maka nilai batas atas dan nilai batas bawah

(R

i t.Std. Deviasi). Dengall nilai 1 = 1, rnaka selang kepercayaan yang diperoleh adalah (4,06 < 9,00 it /.Std.Deviasi < 13,94). Dengan jumlah siklus yang berada diluar batas bawah sebanyak 2 siklus, berada di luar batas atas sebanyak 11 siklus, dan

berada dalam nilai batas bawah dan batas atas sebanyak 87 siklus.

Adanya suatu keadaan dirnana pekerja ~nernbuat dan mernasang ajir ini

~nenjala~lkall pekerjaannya secara cepat ataupun lambat karena disebabkan oleh faktor

teknis ~naupun faktor non teltnis. Faktor teknis disini adalah semua yang berkaitan

dengall kegiatan inernbuat dan memasang ajir, seperti kondisi lapangan. Sedangkan

faktor no11 teknis adalah semua yang tidak berkaitan dengan kegiatan rnembuat dan

lnelnasang ajir, seperti ko~>disi fisik pekerja.

A. 3 Pengeceran Bibit dan Pembuatan Lubang Tanam

Kegiatan pengeceran bibit dilakukan setelah ajir terpasang sernua pada petak

penanaman. Waktu efektil' nlengecer adalah waktu yang dibutuhkan oleh pekerja

pengecer ~ultuk inengecerltan bibit saat mulai berjalan dari titik tanda awal petak

ukur, meilghampiri ajir yang terpasang. Menaruh bibit pada tanah sarnpai seluruh

Tabel

5.

Data Pengukliran ~ a k t u Kerja Kegiatan Mengecer bibit dan Pembuatan Lubang Tanam [image:47.602.71.535.83.756.2]Dari pengukuran waktu kerja, waktu rata-rata kegiatan mengecer bibit adalah

16,29 detik l detik, dengan standar deviasi 7,89 detik dan koefisien variasinya sebesar

48,43 %.

Kegiatan pembuatan lubang tanam dilakukan pada tiap ajir yang telah terpasang,

dengan kedalaman

*

30 cm. Alat yang dig~makan untuk kegiatan lubang tanarnan iniadalah cangkul. Pada kegiatan ini waktu efektif rnembuat lubang tanaman adalah

waktu yang dibutuhkan untuk membuat lubang tanaman (mulai menggali lobang

hingga lubang tanaman terbenh~k), kemudian berjalan ke lubang berikotnya atau

berjalan antar lubang.

Wakto rata-rata untuk inembuat lubang tanaman adalah 16,29 detik / bibit, dengan

Dari tahpilari data da11 grafik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa elemen

kerja pengeceran bibit dan pembuatan lubang tanain memiliki variasi waktu yang

termasuk kategori beragam, llal ini disebabkan oleh tingkat kesulitan untuk membawa

bibit di titik-titik tanam dalam ha1 ini ajir yang dipasang pekerja kedua.

Dari tampila11 data clan grafik dapat dilihat bahwa dengan nilai rata-rata waktu

kerja mengecer bibit dan membuat lubang tanatn sebesar 16,29,@= 16,29) dan nilai

standar deviasi sebesar 7,S9 (Std. Deviasi = 7,89) maka nilai batas atas dan nilai batas

bawah i /.Std. Deviasi). Dengan nilai 1 = 1, maka selang kepercayaaii yang

diperoleh adalah (S,40 < 16,29

*

r.Std.Deviasi < 24,18). Dengan jumlah siklus yang berada di luar batas bawah sebanyak 11 siklus, berada di luar batas atas sebanyak 14siklus, dan berada da!am nilai batas bawah dan batas atas sebanyak 75 siklus.

Adanya suatu keadaan diinana pekerja pengecer bibit dan membuat lubang

tanam ini menjalankan peltel.jaanaya secara cepat ataupun lambat karena disebabkan

oleh faktor teknis maupun faktor non teknis. Faktor teknis disini adalah semua yang

berkaitan dengall kegiatan inengecer dan membuat lubang tanam, seperti kondisi

lapangan. Sedangkan faktor non teknis adalah semua yang tidak berkaiten dengan

kegiatan inengecer bib.it dan membuat lubang tanam, seperti kondisi fisik pekerja.

A. 4 Penenaman Bibit

Kegiatan penailaman bibit dilakukan setelah lubang tanaman yang dibuat selesai

semua.Waktu efektif menanan1 bibit adalah waktu yang dibutuhkan untuk menanain

bibit, dari saat mulai membulta plastik polybag pembungkus bibit, meletaldcan bibit

dengan posisi tegak dalam lubang tanaman dan terakhir memasukkan kembali tanah

Tabel 6 . Data Pengukuran Waktu Kerja Kegiatan Penanaman Bibit

[image:51.602.54.543.63.806.2]-____---_-____

-- -- Grafilc Elemen Kerja Penanaman BibltUbnpsn r Slhhl~

--

[image:52.842.90.726.170.482.2]--

Untuk penananlan bibit didapatkan waktu rata-rata 19,77 detik I bibit dikerjakan

oleh 3 orang pekerja. Jadi untuk kebutuhan 1 orang pekerja dibutullkan waktu 59

detik I bibit. Standar deviasi didapat 13,08 detik dengan koefisien variasi (KV)

sebesar 22,16 %.

Dari tanlpilan data dan grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa elenlen

kerja penana~~lan bibi: p i n ~ ~ s memiliki varizsi waktu yang ternlasuk kategori beragam,

ha1 ini disebabkan oleh tingltat kesulitan dalam menanarn bibit ke dala~n lubang

tanam.

Dari tampilan data dan grafik dapat dilihat bahwa dengan nilai rata-rata waktu

kerja ~ n e n a n a n ~ bibit pinus sebesar 19,77

(R

= 19,77) dan nilai standar deviasi sebesar13,OS (Std. Deviasi = 13,08) nlaka nilai batas atas dan nilai batas bawah

(R

i- t.Std.Deviasi). Dengan nilai t = I , nlaka selang kepercayaan yang diperoleh adalah (6,69 <

16,29 i- t.Std.Deviasi < 32,85). Dengan jumlah siklus yang berada di luar batas

bawah sebanyak 2 siklus, berada di luar batas atas sebanyak 7 siklus, dan berada dalam nilai batas bawah dan batas atas sebanyak 91 siklus.

Adanya suatu lceadann dimana pekerja menanam bibit Pintis ini menjala~lkan

pekerjaannya secara cepat ataupun lambat karena disebabkan oleh faktor teknis

maupun faktor no11 teknis. 12aktor teknis disini adalah semua yang berkaitan dengan

kegiatan nlenanaln bibit, seperti kondisi lapangan. Sedangkan faktor non teknis

adalah senlua yang tidalt berltaitan dengan kegiatan menanam bibit, seperti kondisi

Gambar 12. Bibit Pinus yang telal~Ditanam

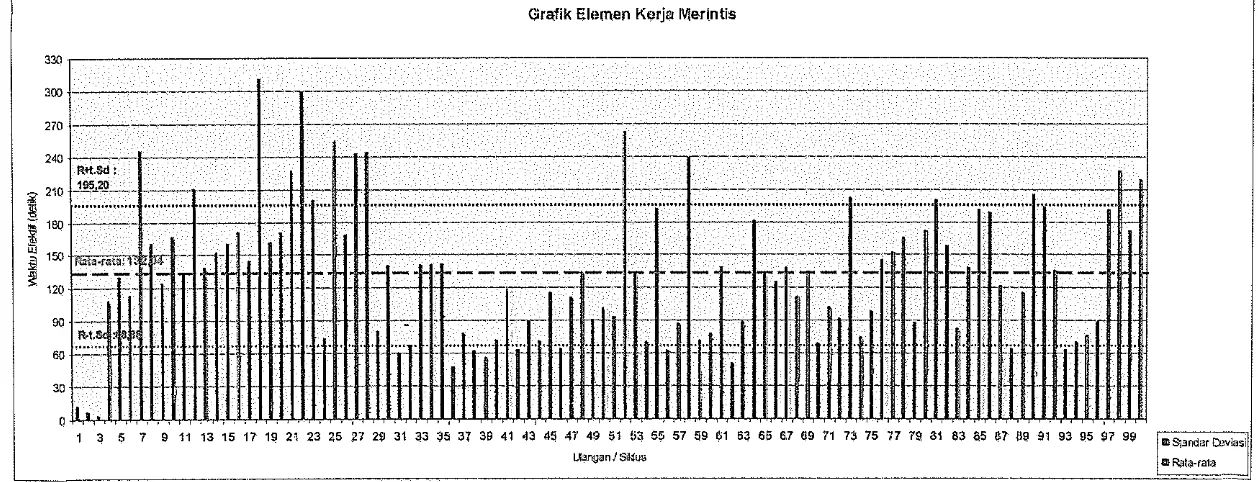

B. Hasil Kerja Kegkitan Penanaman Phus

Dari ke empat elemen kerja pada kegiatan penanaman diietahui bahwa unsur

kerja penanaman bibit mempunyai Koefisien Variasi (KVu) terhesar yaitu 54,89 %

Hal ini tnenunjukka~ bahwa variasi wakhl lnelnbnat dan memasang ajir sangat

bervariasi. Dari jumlah siklus yang diamati, dapat dikatakan bal~wa 95 % dari waktu

penananan yang diamati menggalnbarkan waktu yang sebenarnya. Yaitl~ wakhl yang

dianggap mewakili kegiatan penanaman dan pengukuran yang dilakokan, dengan

tingkat kecermatan 5 %.

Tabel. 7 Rekapitulasi Pengukuran Waktu Kegiatan Penanaman Per Satuan Bibit

3. Pengeceran Bibit dan 1 1.628,82 16,29 7,89 49,3 1

[image:55.602.74.565.561.710.2]Dari tabel rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa Kegiatan penanaman pinus

yang diukur lneiniliki 4 elemen kerja yang dikerjakan oleh 1 regu kerja yang terdiri

dari 3 orang pekerja. Dari ke-4 elemen kerja penanainan Pinus kc-3 elemen yaitu

Pembuatail rintis, pembuatan dan pemasangan ajir, pengeceran bibit dan penlbuatan

l ~ f i a n g tanain dilakukan oleh masing-masing pekerja 1, pekerja 2, dan pekerja 3.

Sedangkac elenlen kerja ite-4 yaitu penanarnan bibit dilakukan oleh ketiga pekerja

secara bersama-sama setelah ltetiga elemen sebelu~nilya selesai dilakukan.

Dari ke-4 elemen k u j a kegiatan penanaman pinus, elemen kerja inen~buat

rilltisail illen1iliki juinlal~ waktu kerja yang relatif lebih lama dibandillg e l e ~ l l e ~ l kerja

yang lain, ha1 ini diduga ole11 adanya parameter kerapatan tumbuhan bawah di

sepanjang jalur rintis yailg altan dibuat.

Dari nilai koefisien variasi, elenlen kerja menanam bibit meiniliki nilai

perseiltase yang lebih besar dibanding elemen kerja yang lainnya. Ini berarti bahwa

waktu kerja elemen kerja menanam bibit nlemiliki variasi atau tingkat keragaman

waktu yallg tinggi. Hal ini Itenlungkinail dikarenakanpada eleinen kerja menanam

[image:56.605.95.499.392.584.2]bibit dilaltukan oleh 3 orang pekerja.

Tabel. 8 Prestasi Kerja Icegiatan Penanaman Pinus ( jarak tanam 3 x 3 m Z )

Kegiata~i Prestasi Kerja

NT

I

NT+(KTx 10%)I

1 HOKPenibuatan Luban- 'Tanam

lterangan : Jumlali jalii kerja : 5 jam kerja per hari = 18.000 detik

Dari perhitungan didapat nilai prestasi kerja kegiatan penanaman pinus per

elelnen kerja yang beragam. Pada eleinen kerja membuat rintisan diperoleh jumlah

pres~asi ~ z j z

HOK

menghas:ikan 0,1116 ha. Pada elemen kerja kedua yaitumembuat dan memasang ajir diperoleh nilai prestasi kerjanya sebesar 1,636 ha untuk

nlemasang ajir temasuk kategori sangat cepat. Detnikian pula dengan elemen lterja inengecer bibit dan nlenlbuat luballg tanam yang menliliki nilai prestasi kerja sebesar 0,921 ha ut~tulc 1 HOK dan elemen kerja menanam bibit yang nlenliliki nilai prestasi

kerja sebesar 0,249 ha untuk 1 I-IOK. Tetapi dikarenakan elemen-elemen kerja ini bar11 dapat dilaksanakan apabila zlemen kerja sebelunlnya tela!~ selesai dilalcukan maka pemenuhan target luasan dan waktu tei,gantung satu sama lain bukan karena

ltecepatan pekerja dalalll menyelesailtan satil elenlen kerja.

Elelllen 1tel:ja merintis dengall nilai prestasi lterja 1 HOIC menghasilltan 0,1116 ha, atau 1 ha membutuhltan 9 HOIC. Malta untuk memenuhi target luasan 4 ha, elelllen lcerja ini tidalt dapat memenuhi target waktu yang ada, sebab dengan 9

HOIC unt~lk iceperluan I ha nlaka untuk keperluan 4 ha elelnen kerja ini

memb~rtuhltan walctu sebanyalc 36 I-IOK.

Elenleil lcerja menlbuat dan nlen~asa~lg ajir dengall ililai prestasi kerja 1 I-IOK

menghasilkan 1,636 ha, atau 1 ha membutuhkan 0,611 HOK. Malta untuk memenuhi

target luasa~l 4 ha, ele~llen k e j a ini dapat m e ~ l ~ e n u h i target waktu yang ada, sebab dengall 0,611 IHO1< untult lteperluan 1 ha mala untuk keperluan 4 lla elenlen kerja ini hanya nle~~~butuhlcan walctu sebanyak 3 HOK.

Elelllen lterja lllengecer bibit dan ~llenlbuat lubany tanam dengall nilai prestasi lceja 1 HOK menghesillcan 0,921 ha, atau 1 ha membutuhkan 1,086 I-IOIC. Malta uiltuk meme~luhi target luasan 4 ha, elenlen lcerja ini dapat memenuhi target wa!ctu yang ada, sebab dengan 1,086 HOK untuk keperluan 1 ha nlaka untuk keperluan 4 ha eleillen lteja ini llanya i ~ ~ e m b ~ ~ t ~ ~ h l t a n walttu sebanyak 5 HOK.

Elemen lterja nleilana~u bibit dengall nilai prestasi kerja 1 IHOK menghasilkan

0,249 ha, atau 1 ha membutuhkan 4,01 HOK. Sehingga untuk luasan 4 ha dibutuhkan 16 I-IOIC. Maka untulc memenuhi target luasan 4 ha, elenlen kerja ini dapat nlemenuh'i target walctu yang ada.

pekerja. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah 1 pekerja illelaksanakan eleinen k e j a pertallla (inerintis) dengan target waktu 30 HOK kemudian dilanjutkan

dengall 1 pekerja ke-2 yang tugasnya nlembuat dan tnemasang ajir dengan target

walctu 30 I-IOK. Keinudian dilanjutltan dengan 1 pekerja ke-3 yang tugasnya

inengecer bibit dan membuat lubang tanilnl dengall target waktu 30 HOK. Apabila

lcetiga elenien lterja tersebut telah selesai illaka dilaltukan p e ~ ~ a n a n ~ a n bibit sebagai

elcnlen k e j a ke-4 yang dilaltukan ole11 3 pelterja dengan target waktu 90 I-IOK.

Dengall 4 ele~uen kerja yang ada dan sistenl spesialisasi antar pekerja yang ada

inenyebablcan adanya kelonggaran waktu yang banyak. Pada eleillen kerja merintis

diperolell prestasi kerja 9 HOK ulltulc 1 ha, atau 36 HOK untuk 4 ha. Dengan target

walct~i 30 hari, eleinen kerja ini tidak dapat ineillenuhi target waktu yang ada. Dilihat

dari urutan kegiatan, elenlen kerja inerintis ini adalah eleillen kerja pertanla yang

harm diselesailcan agar elemen-elemen kerja berikutnya dapat dilaltsanakan.

Sehingga tidalc terpenuhinya elenlen lcerja nlerintis inaka elemen-elemen kerja

beribulnyal~un tidalc akan terpenuhi. Walaupun elemen-elemen kerja setelah elei~len

1. ,elja .' nleri~ltis tersebut meillililci prestasi lcerja yanz mencukupi target waktu dan

luasan yang ada.

C. Analisis Hubungan Walitu Kerja dengan Falctor yang diduga Berpcngaruh

Pada lcegiatan penallaillan Pinus, selain pengukuran waktu k e j a juga diukur

dan diamati faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap lamanya waktu kegiatan

tersebut. Falctor tersebut adalah kerapatan tuinbuhan bawah.

Model persamaan dan hasil perhitungannya adalah (Steel dan Torrie. 1989):

Dinlana

Y = Waktu Kerja Efektif Kegiatan Penana~l~an per Elenlei1 Kerja

(detik)

x = I<onstanta

lierapatan Turnbuhan Bawah jGKj

A

Tabel 10. Hasil pengolal~an data dengan program Mirzitab

Kegiatan Penanmnan Pinus (Pittus nzerkusii Jung11 et de. Vriese)

I

Pengaruherap pat an

17b.bawah terhadap Waktu Kerja Efektif Elernen KerjaI

Merintis 811 912004 7:04:55 Pi4 Welcome to Minitab, press F1 for help.Regression Analysis: Y versus m

The regression equation is

Y = 140 - 4.43 m

Predictor Coef SE Coef T P

Constant 139.53 15.64 8.92 0.000

m -4.431 8.455 -0.52 0.601

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P

Regression 1 1104 1104 0.27 0.601 Residual Error 98 393823 4019

Total 99 394927

Unusual Observations

Obs m Y Fit SE Fit Residua1 St Resid

2 1.15 6.47 134.43 7.81 -127.96 -

2.03R

3 0.82 2.47 135.89 9.71 -133.42 -

I

R denotes an observation with a large standardized residualI

jumlah total pendapatannya sebulan adalah sebesar Rp.459.000.,-.Jumlah per kapita dala~n sebulan, pekeda ke-1 mecnbutuhkan Rp. 114.750,-- / anggota keluarga / bulan.

Pekerja ke-2 merniliki 1 tanggungan dalarii ha1 ini anggota keluarga. Pekerjaan utama dari pekerja ke-2 ini adalah bertani kebun pisang, ditnana hasil yang diperoleh dari berkani kebun ini adalah

*

Rp. 100.000,- / tahun atau*

Rp.9.000,- 1 bulan. Pekerja ke-2 juga beterngk hewan unggas (ayam) petelur dengan jurnlah pendapatan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp.85.000,- Ibulan. Dari kegiatan inenanam pinus selama I bulan, pekerja ke-2 memperoleh upah sebesar Rp.300.000,-( diketahui upah harian sebesar Rp.lO.OOO,- dan jumlah hari dalam 1 bulan adalah 30 hari).Sehingga jumlah total pendapatannya sebulan adalah sebesar Rp.394.000,-.Ju~nlah per kapita dala~n sebulan, pekerja ke-2 rnembutuhkan Rp. 197.000,- / anggota keluarga / bulan.U~ituk pekerja Ice-3 rnemiliki 5 tanggungan dalarn ha1 ini anggota keluarga. Pekerjaan utarna dari pekerja ke-3 ini adalah industri rurnah tangga yang bergerak dalarn bida~ig boga (pesanan kue), ditnana hasil yang diperolell dari industri rumah tangga ini kurang lebih sebesar Rp.200.000,- / bulan. Selain Industri rumah tangga, pekerja ke-3 berclagang yang berupa kios makanan kecil di lokasi wana wisata Curug Cilember. Pelcerja ke-3 / mandor rnelnperoleh upah bulanan sebesar Rp.500.000 / bulan. Sellingga sebulan pekerja ke-3 ini ~neniperoleh upah sebesar Rp.1.000.000,-. Jumlah per kapita dala~n sebulan, pekerja ke-3 membutuhkan Rp. 167.000,- / ariggota keluarga / bulan.

Tabel 12. Data Peneeluaran Rumali Tangga Pekeria Penanaman Pinus

Keterangan :

Lain-lain : Pakaian, papan, pendidiktin, kesehatan, dan lain-lain

ju~nlah kebutuhan akan beras per orang per tahun adalah 32