COLD BATH AND FUMIGATION

EFFECTS ON THE ATTACK OF WOOD

BIOLOGICAL-DESTROYING FACTORS

AT TWO TESTING SITES

Singgih Mukti Wibowo, Imam Wahyudi and Istie Sekartining Rahayu

INTRODUCTION. The availability of timber from community forests tends to increase year by year. These timbers have important role for many wood industries in Indonesia. Compared to that of the natural forest, unfortunately, such kind of timber is commonly inferior especially in its strength and durability. Therefore, their quality have to be improved before being used, for an example is by wood preservation. Therefore, this research aims to study the influence of two treatments, namely the cold bath process of preservation using boron with several concentrations and the simple fumigation process using ammonia with several volumes, on the percentage of weight loss, the damage of wood surface and the attack intensity at the two testing sites.

MATERIALS AND METHOD. The main materials used were sengon (Paraserianthes falcataria), petai (Parkia speciosa)-, manii (Maesopsis eminii)-, karet (Hevea tree brasiliensis)- and pinus (Pinus merkusii) woods. Other materials consisted of boron solution with 3 concentrations (5-, 10-and 15%) 10-and ammonium hydroxide (technical) with 5 volumes (2-, 4-, 6-, 8- 10-and 10 litres). The cold bath method for 2 hours was applied for wood preservation, while the exposure of ammonia gasses for 4 days was applied for wood fumigation. All treated wood were then burried. Grave yard test for 3 months following the ASTM D 1756 2008 was carried out for these two purposes. Data was statistically analyzed using a factorial experimental design by 3 factors randomly ie. wood species, the concentration of boron or the volume of ammonia (depended on the treatment), as well as the testing sites (resettlement and experimental forest area), with three replications.

RESULT AND DISCUSSIONS.In case of boron treatment, it showed that the weight loss of karet treated-wood burried at the experimental forest area was the highest (53.98%), while in case of sengon treated-wood burried at the resettlement area was the lowest (7.03%). The damage of wood surface of karet treated-wood burried at the resettlement area was the highest (98.31%), while sengon treated-wood at the same site was the lowest (1.92%). Karet treated-wood burried at the resettlement area has the most severe damage (all wood samples destroyed; scoring = 0); while sengon treated-wood burried at the same site was not attack (wood sample relatively exsist; scoring = 9.33). In case of ammonia treatment, it was shown that the weight loss of manii treated-wood burried at the resettlement area was the highest (70.57%), while the same species burried at the experimental forest area was the lowest (28.33%). The damage of wood surface of petai treated-wood burried at the experimental forest area was the highest (98.15%), while sengon treated-wood at the same site was the lowest (47.10%). Manii treated-wood burried at the resettlement area as well as petai treated-wood at the experimental forest area have the most severe damage (all sample destroyed; scoring = 0), while sengon treated-wood burried at the experimental forest area was not attack (wood partly exsist; scoring = 5.4). Either of boron concentration effect or ammonia volume effect on the tree parameters studied was varied. Generally, boron-treated wood was not resistant to wood biological-destroying factors exsist in the experimental forest, but resistant enough to those of similar factors exsist in the resettlement. As the contrary, ammonia-treated wood was resistant enough to wood biological-destroying factors exsist in the experimental forest area, but was not resistant to those of similar factors exsist in the resettlement.

Key words: Wood preservation, cold bath, fumigation, Paraserianthes falcataria, Parkia speciosa,

Maesopsis eminii, Hevea brasiliensis, boron, amonia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan rakyat di Indonesia sampai dengan tahun 2003 tercatat ada sekitar 1.265.000 ha yang tersebar di 24 provinsi. Lima ratus ribu ha diantaranya terdapat di Pulau Jawa (Djajapertjunda (2003) dalam Mindawati et al. 2006). Potensi tegakan hutan rakyat tersebut diperkirakan mencapai 43 juta m3 per tahun dengan jenis-jenis kayu utama adalah sengon, akasia, jati, mahoni, sonokeling dan kayu-kayu penghasil buah lainnya.

Jumlah kayu rakyat cenderung terus meningkat. Dalam beberapa dekade

terakhir ini, produksi kayu rakyat mencapai 5 juta m3 per tahun atau lebih dari

setengah produksi hutan alam. Kayu rakyat bahkan sudah mampu berperan

sebagai bahan baku industri perkayuan di Indonesia terbukti dari banyaknya

industri perkayuan yang menggunakan kayu rakyat sebagai bahan baku meskipun

tidak semua jenis dapat menggantikan fungsi kayu konvensional yang selama ini

digunakan. Apabila dibandingkan dengan kayu hutan alam, kayu rakyat

cenderung kurang kuat dan kurang awet. Itulah sebabnya kayu-kayu tersebut perlu

ditingkatkan kualitasnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui

proses pengawetan kayu karena seberapapun kuatnya suatu jenis kayu,

pemanfaatannya menjadi kurang berarti apabila kayu tersebut kurang awet.

Pengawetan kayu adalah proses memasukan bahan pengawet beracun

terhadap organisme perusak agar kayu menjadi lebih tahan lama. Menurut

Nandika et al. (1996), melalui pengawetan maka nilai guna kayu-kayu yang

selama ini tidak dimanfaatkan karena kurang awet akan meningkat secara nyata,

biaya perbaikan dan penggantian kayu dalam suatu penggunaan akan berkurang,

serta dalam jangka panjang turut berkonstribusi pada kelestarian sumberdaya

hutan karena konsumsi kayu per satuan waktu menjadi lebih rendah. Hal ini sesuai

dengan tujuan utama dari proses pengawetan itu sendiri yaitu untuk

memperpanjang umur pakai kayu (Hunt & Garrat 1986).

Pengawetan kayu dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang

sederhana (biasanya tanpa tekanan) hingga metode yang menggunakan vakum

pada umumnya akibat adanya aliran (flow) bahan pengawet yang sudah dilarutkan dalam pelarut tertentu dengan konsentrasi tertentu, baik yang masih berupa cairan

maupun pasta. Dalam bentuk gas, kegiatan semacam itu tidak disebut sebagai

proses pengawetan, melainkan proses fumigasi.

Mengingat penelitian peningkatan kualitas kayu rakyat baik melalui

pengawetan maupun fumigasi masih terbatas, maka dilakukanlah penelitian ini.

Proses pengawetan yang dipilih adalah metode rendaman dingin karena sederhana

dan tidak membutuhkan peralatan khusus, menggunakan senyawa boron dengan

beberapa konsentrasi; sedangkan proses fumigasinya adalah fumigasi dalam ruang

sederhana dengan amonia sebagai fumigan pada beberapa volume. Kayu yang

sudah diawetkan dan sudah difumigasi selanjutnya dikubur untuk menilai

ketahanannya terhadap faktor-faktor perusak kayu.

1.2 Tujuan

Penelitian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kayu-kayu

rakyat sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif bagi industri

perkayuan melalui teknik pengawetan dan fumigasi ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari pengaruh perbedaan jenis perlakuan antara pengawetan

rendaman dingin dalam larutan boron pada berbagai konsentrasi dan fumigasi

dalam amonia pada berbagai volume terhadap persentase kehilangan berat,

kerusakan luas bidang permukaan dan intensitas serangan faktor perusak

terhadap contoh uji.

2. Mengetahui pengaruh perbedaan lokasi pengujian terhadap daya tahan kayu

rakyat yang sudah diberi perlakuan.

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kayu-kayu rakyat yang

memiliki tingkat keawetan yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan RakyatHutan rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan

negara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara

keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang

pemilikannya berada pada rakyat (Ditjen RRL Departemen Kehutanan 1996).

Menurut SK Menteri Kehutanan No.49/Kpts-II/1997, hutan rakyat adalah hutan

yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk

tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau tanaman

sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar.

Hutan rakyat yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat telah

lama bekembang dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat

(Martin et al. 2003). Hutan rakyat dalam bentuk agroforestri tradisional sudah

memainkan peranan penting dalam perbaikan produktivitas dan keberlanjutan

sistem pertanian tradisional maupun yang semakin berorientasi pasar (Djogo

1993).

2.2 Pengawetan Kayu

Tidak semua jenis kayu mempunyai tingkat keawetan alami yang sama.

Tingkat keawetan kayu sangat beragam menurut jenis dan umurnya: semakin tua

umur kayu maka semakin awet juga kayunya. Dari 4000 jenis kayu yang ada di

Indonesia, hanya sebagian kecil (15-20%) yang memiliki keawetan tinggi

sedangkan sisanya termasuk jenis kayu yang kurang awet (Duljapar 2001).

Keawetan alami suatu jenis kayu bersifat relatif karena dipengaruhi oleh

beberapa faktor mulai dari zat ekstraktif, organisme perusak, suhu dan

kelembaban (Muslich & Sumarni 2007). Jenis kayu yang tahan terhadap suatu

organisme perusak belum tentu mempunyai ketahanan yang sama terhadap

organisme perusak lainnya. Keadaan iklim mempunyai efek yang nyata terhadap

umur pakai kayu yang tidak diawetkan, karena cuaca panas lembab lebih cocok

Keterawetan kayu adalah tingkat mudah-tidaknya kayu dimasuki oleh

bahan pengawet. Menurut Martawijaya dan Barly (2000), 4 faktor utama yang

mempengaruhi keterawetan kayu, adalah:

a. Jenis kayu, yang ditandai oleh sifat yang melekat pada kayu itu sendiri seperti

struktur anatomi (trakeida, pori/pembuluh, serabut, dan saluran damar),

permeabilitas, kerapatan dan sebagainya.

b. Keadaan kayu pada saat dilakukan pengawetan seperti kadar air, bentuk kayu,

gubal atau teras.

c. Metoda pengawetan yang digunakan.

d. Sifat bahan pengawet yang digunakan.

2.3 Pengawetan Kayu Secara Rendaman Dingin

Metode rendaman dingin merupakan salah satu proses sederhana dalam

metode pengawetan. Metode ini biasa dilakukan untuk mengawetkan kayu yang

akan digunakan pada tempat-tempat yang daya serang organisme perusaknya

tergolong sedang atau pada lokasi yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah

(Bowyer et al. 2003). Proses rendaman dingin dilakukan dengan cara kayu

direndam dalam bak yang berisi larutan bahan pengawet. Bak pengawetan dapat

dibuat dari besi, kayu atau beton bergantung pada keperluan. Lama waktu

perendaman bergantung pada jenis kayu dan ukuran tebal sortimen. Perendaman

dihentikan apabila berat contoh uji sebelum dan semudah diawetkan menunjukkan

nilai retensi yang dikehendaki. Cara tersebut sangat cocok untuk mengawetkan

kayu yang memiliki kelas keterawetan mudah atau sedikit sukar diawetkan.

2.4 Fumigasi

Fumigasi adalah perlakuan pengendalian hama (rayap, kutu buku, tikus,

kecoa, ngengat, kumbang dan lain-lain) dengan menggunakan gas beracun methyl

bromide (CH3Br). Teknik fumigasi memiliki tingkat penetrasi yang tinggi dan

mampu membunuh semua stadia kehidupan hama tanpa mengotori bahan yang

difumigasi (Hendrawan 2007). Giler (2006) menyatakan bahwa fumigan adalah

zat kimia atau campuran dari bahan kimia aktif dan tidak aktif (jika ada) yang

diramu untuk menghasilkan satu fumigan. Formulasi fumigan dapat berupa zat

1. Memiliki tingkat racun yang tinggi terhadap hama yang dijadikan target,

namun tidak berbahaya bagi manusia, tumbuhan, organisme lain yang bukan

menjadi sasaran, komoditas dan lingkungan.

2. Tersedia di pasaran dan hemat dalam penggunaan

3. Tidak terbakar, tidak merusak dan tidak meledak dalam keadaan penggunaan

normal.

4. Mudah menguap dengan penetrasi yang baik.

Amonia merupakan senyawa kimia dengan rumus NH3. Senyawa ini

merupakan senyawa yang berbahaya, bersifat kaustik, korosif dan dapat merusak

kesehatan. Amonia bahkan mampu menyebabkan terjadinya kematian apabila

terjadi kontak langsung dengan gas amonia yang berkonsentrasi tinggi.

Penampilan senyawa ini berupa gas yang tidak berwarna dengan bau tajam yang

khas bersifat iritan dan mudah larut dalam air (Moran et al. 2004).

Amonia memiliki titik didih pada suhu -33ºC dan titik lebur -77ºC, oleh

karena itu cairan amonia harus disimpan pada suhu yang sangat rendah atau

disimpan dalam tekanan yang sangat tinggi. Amonia memiliki berat molekul 17,

tekanan uap 400 mmHg (-45,4ºC), berat jenis uap 0,60 dan memiliki suhu kritis

133ºC (Moran et al. 2004).

2.5 Rayap

Rayap termasuk binatang purba karena sudah ada sejak 200 juta tahun

silam. Jenis serangga yang sangat kecil ini (panjang sekitar 3 mm) merupakan

faktor perusak (biologis) kayu yang paling dikenal. Menurut Lensufie (2008), ada

tiga jenis rayap, yaitu: rayap kayu kering, rayap pohon, dan rayap tanah. Makanan

utama rayap adalah kayu atau bahan yang mengandung selulosa sehingga hampir

semua kayu dapat terserang rayap. Pada beberapa kasus, lignin juga

didekomposisi. Hal tersebut tergantung dari jenis rayap (Lee & Wood 1971).

Namun ada jenis-jenis kayu tertentu yang tahan terhadap rayap, misalnya ulin,

merbau, dan sengon laut.

Rayap tergolong serangga sosial yang hidup dalam suatu komunitas yang

berada dalam koloninya (Nandika et al. 2003). Berdasarkan Tambunan dan

Nandika (1989), rayap mempunyai beberapa sifat penting yaitu:

1. Trophalaksis, yaitu sifat untuk berkumpul saling menjilat dan mengadakan

pertukaran bahan makanan.

2. Cryptobiotik, yaitu sifat untuk menjauhi cahaya. Sifat ini tidak berlaku pada

rayap yang bersayap (calon kasta produktif) dimana mereka selama periode

yang pendek di dalam hidupnya memerlukan cahaya.

3. Kanibalisme, yaitu sifat untuk memakan individu sejenis yang lemah atau

sakit. Sifat ini lebih menonjol bila rayap berada dalam keadaan kekurangan

makanan.

4. Necrophagy, yaitu sifat untuk memakan bangkai sesamanya.

Menurut Tarumingkeng (2000), terdapat beberapa kasta dalam koloni

rayap yang wujudnya berbeda, yaitu:

1. Kasta reproduktif

Terdiri dari individu-individu seksual yaitu betina (abdomennya

biasanya besar) yang tugasnya bertelur, dan jantan (raja) bertugas membuahi

betina. Raja tidak sepenting ratu karena setelah sekali kawin dia akan mati.

Sperma dapat disimpan oleh betina dalam kantong khusus, sehingga mungkin

sekali tidak diperlukan kopulasi berulang-ulang. Biasanya ratu dan raja adalah

individu pertama koloni, yaitu sepasang laron yang mulai menjalin kehidupan

bersama. Pasangan ini disebut reproduktif primer.

2. Kasta prajurit

Kasta ini ditandai dengan bentuk tubuh yang kekar karena penebalan

(sklerotisasi) kulitnya agar mampu melawan musuh dalam rangka

mempertahankan kelangsungan hidup koloninya. Mereka bergerak hilir mudik

diantara para pekerja yang sibuk mencari dan mengangkut makanan. Jika

terowongan kembara diganggu, tidak jarang kita saksikan pekerja-pekerja

diserang oleh semut, sedangkan para prajurit sibuk bertempur melawan

semut-semut. Pada umumnya prajurit tersebut kalah karena semut lebih lincah

bergerak dan menyerang. Prajurit biasanya dilengkapi dengan mandibel

(rahang) yang berbentuk gunting. Sekali mandibel menjepit musuhnya,

3. Kasta pekerja

Kasta ini membentuk sebagian koloni rayap. Tidak kurang dari 80%

populasi dalam koloni merupakan individu-individu pekerja. Tugasnya hanya

bekerja tanpa henti mencari makanan dan mengangkutnya ke sarang, membuat

terowongan-terowongan, menyuapi dan membersihkan rayap reproduktif,

prajurit maupun kasta pekerja sendiri. Rayap pekerja ini mandul, tanpa sayap,

dan buta warna. Warna rayap pekerja lebih muda dan ukurannya sedikit lebih

pendek. Meskipun dengan ciri-ciri rahang yang kurang nampak, tetapi rahang

bawah rayap pekerja ini telah disesuaikan secara khusus untuk menggigit

putus potongan-potongan kayu. Kasta inilah yang membuat segala macam

kerusakan pada kayu.

Menurut Tarumingkeng (2000), hingga saat ini telah tercatat kira-kira

2000 jenis rayap dan tersebar di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia telah

ditemukan lebih kurang 200 jenis rayap. Dari sekian banyak jenis rayap, diketahui

bahwa kerusakan kayu lebih banyak ditimbulkan oleh golongan rayap subteran

(rayap tanah).

Rayap subteran adalah golongan rayap yang bersarang di dalam tanah dan

membangun liang-liang kembara yang berfungsi untuk menghubungkan sarang

dengan benda yang diserang. Golongan rayap subteran selalu menghindari cahaya

dan membutuhkan kelembaban yang tinggi dalam kehidupannya. Karena sifatnya

yang cryptobiotic dan membutuhkan air untuk melembabkan kayu, liang kembara

biasanya tertutup dengan bahan-bahan tanah. Coptotermes curvignathus lebih

sering dikenal dengan sebutan rayap tanah, berukuran besar dan menyebabkan

serangan yang paling parah di Indonesia.

2.6 Jenis Kayu Hutan Rakyat 2.6.1 Kayu Karet

Tanaman karet (Hevea brasiliensis) termasuk salah satu anggota famili

Euphorbiaceae. Tanaman ini sering juga disebut hevea atau rubber-tree (Inggris);

rubberboom (Belanda); atau seringueria (Spanyol). Di Indonesia jenis ini banyak

ditanam di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan sebagai tanaman perkebunan

2006). Bila pohon telah mencapai umur 25-30 tahun, perlu segera diremajakan

karena tidak ekonomis lagi untuk disadap.

Kayu karet memiliki berat jenis (BJ) sekitar 0,61 (0,55-0,70), tergolong

kayu dengan kekerasan sedang dan Kelas Awet V (Mandang dan Pandit 1997).

Variasi BJ kayu disebabkan beberapa hal, antara lain perbedaan genetik, tempat

tumbuh, dan contoh yang dianalisis (Budiman 1987 dalam Boerhendy dan

Agustina 2006). Kayu karet mudah digergaji dengan hasil gergajian yang cukup

halus, serta mudah dibubut dengan permukaan yang rata dan halus. Selain itu,

kayu karet mempunyai sifat perekatan yang baik dengan semua jenis perekat

industri. Kayu karet umumnya digunakan sebagai bahan baku perabot rumah

tangga, panel dinding, bingkai gambar/lukisan, lantai parkit, peti kemas, finir,

kayu lamina, dan papan balok (Pandit dan Kurniawan 2008).

2.6.2 Kayu Manii

Manii dengan nama latin Maesopsis eminii Engl. termasuk ke dalam famili

Rhamnaceae. Tanaman ini banyak terdapat di daerah Jawa Barat. Bagian kayu

gubal berwarna putih, sedangkan bagian terasnya kuning gelap hingga coklat.

Teksturnya kasar dan berbau masam. Pada habitat alaminya, tanaman ini tumbuh

di dataran rendah sampai di ketinggian 1.800 mdpl. Kayu manii biasanya ditanam

di dataran rendah dan tumbuh baik pada ketinggian 600-900 m dpl dengan curah

hujan 1200-3600 mm per tahun dan musim kering sampai 4 bulan (Joker 2002).

Kayu yang ber-BJ 0,38-0,48 ini masuk ke dalam Kelas Kuat III dan Kelas Awet

III-IV sehingga banyak dimanfaatkan untuk konstruksi ringan-sedang di bawah

atap, peti kemas, box, dan kayulapis (Abdurachman dan Hadjib 2006). Menurut

Wahyudi et al. (2007), keterawetan kayu manii tergolong sedang. Manii

merupakan jenis pohon cepat tumbuh dan serbaguna serta banyak ditanam sebagai

sumber kayu bakar.

2.6.3 Kayu Sengon

Sengon atau Paraserianthes falcataria termasuk ke dalam famili

Mimosaceae. Penyebarannya ada di seluruh Jawa, Maluku, hingga Papua. Kayu

sengon memiliki ciri umum: teras berwarna hampir putih atau coklat muda pucat

(seperti daging) dengan bagian gubal yang tidak berbeda dengan kayu teras.

atau berpadu. Permukaan agak licin dan agak mengkilap. Kayu yang masih segar

berbau petai. Kayu ini termasuk Kelas Awet IV/V dan Kelas Kuat IV-V dengan

BJ sekitar 0,33 (0,24-0,49). Kayunya lunak dan mempunyai nilai penyusutan arah

radial dan tangensial dari kondisi basah sampai kering tanur berturut-turut adalah

2,5% dan 5,2%. Kayunya mudah digergaji tetapi tidak semudah kayu meranti

merah, dan dapat dikeringkan dengan cepat tanpa cacat yang berarti. Cacat

pengeringan yang lazim adalah melengkung atau memilin (Martawijaya &

Kartasujana 1997).

2.6.4 Kayu Petai

Petai (Parkia speciosa atau P. timoriana (DC) Merr.) adalah salah satu tanaman asli dari Malaysia, Brunei, Indonesia dan Semenanjung Thailand. Pohon

dapat mencapai tinggi 50 cm dengan permukaan kulit batang halus berwarna

coklat kemerahan. Daun majemuk menyirip ganda dua (bipinnate). Tanaman ini

sering ditanam mulai dari dataran rendah hingga ke ketinggian 1.500 m dpl,

namun tumbuh optimal pada ketinggian 500-1000 m dpl (Abdurrohim 2007).

Kayu teras putih kekuning-kuningan, sedangkan bagian kayu gubalnya

hampir putih sehingga sukar untuk dibedakan. Corak kayu polos, tekstur agak

kasar, arah serat agak berpadu, permukaan kayu mengkilap, dan memiliki tingkat

kekerasan yang lunak. Lingkar tumbuh kayu petai agak jelas, ditandai dengan

adanya lapisan-lapisan yang berbeda kepadatannya dan ketebalan dinding

seratnya.

Menurut Oey Djoen Seng (1990), kayu petai memiliki berat jenis

minimum 0,35 dan maksimum 0,53 dengan rata-rata 0,45 serta termasuk ke dalam

Kelas Awet V dan Kelas Kuat III-V. Dari kelas awet dan kelas kuatnya, maka

kayu petai tidak cocok untuk kayu konstruksi dengan pembebanan yang besar,

tetapi dapat digunakan untuk bangunan ringan sementara, kayu pertukangan,

meubel, kabinet, moulding, perlengkapan interior, pelapis, cetakan beton, peti krat, korek api, usungan, sumpit, pelampung jala, pulp dan kertas, serta kayu

2.6.5 Kayu Pinus

Pinus memiliki nama botani Pinus merkusii Jungh. Et de Vries. Nama

lainnya adalah merkusee pine (Amerika dan Inggris), merkustall (Swedia) atau

Sumatrakiefer (Jerman). Kayu pinus juga memiliki nama daerah damar batu,

damar bunga, huyam, uyam dan sala (Sumatera). Kayu ini memiliki tekstur yang

agak kasar dan serat lurus tapi tidak rata. Warna kayu terasnya sukar dibedakan

dari bagian gubal kecuali pada pohon berumur tua, dimana terasnya kuning

kemerahan sedangkan gubalnya putih krem. Kekerasan kayu pinus tergolong

sedang, sedangkan berat tergolong agak ringan sampai agak berat. Dengan berat

jenis rata-rata sebesar 0,55, kayu pinus termasuk kelas kuat III. Kayu pinus

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Sifat Dasar, Bagian Teknologi

Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut

Pertanian Bogor dan di Laboratorium Biologi Hasil Hutan, Pusat Penelitian

Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB dari bulan Juni sampai Desember 2011.

Lokasi pengujian ketahanan kayu yang sudah diberi perlakuan dibedakan

menurut intensitas serangan dan jenis faktor biologis perusak kayu yang ada,

yaitu: a) Arboretum Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata-Fakultas

Kehutanan Institut Pertanian Bogor mewakili daerah dengan jenis perusak

biologis yang beragam dan diperkirakan memiliki intensitas serangan yang tinggi,

dan b) Perumahan di lingkup Kampus IPB Darmaga yang mewakili daerah bekas

kebun karet dengan jenis perusak biologis yang hidupnya dekat dengan

permukiman dan diperkirakan masih memiliki intensitas serangan yang cukup

tinggi.

3.2 Alat dan Bahan 3.2.1. Rendaman Dingin

Bahan dan alat yang digunakan adalah boraks (Na2B407.10H20) dengan

konsentrasi 5%, 10% dan 15% (b/v), lima jenis kayu yaitu karet (Hevea

brasiliensis), manii (Maesopsis eminii), sengon (Paraserianthes falcataria), petai

(Parkia speciosa) dan pinus (Pinus merkusii), bak rendaman, kompor gas, panci, timbangan elektrik, alat tulis, linggis, tali rafia, plastik, karung, trash bag, sikat, kompressor, dan kamera digital.

3.2.2. Fumigasi

Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari larutan amonia 2, 4, 6, 8, dan

10 liter, 4 jenis kayu yaitu karet, manii, sengon, petai dan pinus, alat tulis, terpal

plastik, lakban, selang, karung, kipas angin, linggis, tali rafia, plastik, karung,

3.3 Pengawetan secara Rendaman Dingin

Ukuran contoh uji yang digunakan adalah (2 x 2 x 45) cm3 dalam kondisi

kering udara (kadar air <18%). Total contoh uji yang dibuat 78 buah dengan

perincian: 4 jenis kayu (karet, manii, sengon dan petai) x 3 konsentrasi larutan

bahan pengawet (5%, 10% dan 15%) x 2 lokasi x 3 ulangan, ditambah 6 buah

kontrol yaitu kayu pinus (masing-masing 3 buah per lokasi pengujian).

Contoh uji yang sudah ditimbang dan diukur kadar airnya disusun rapi

menggunakan ganjal di dalam bak rendaman dan diberi pemberat, lalu ke dalam

masing-masing bak rendaman dimasukkan larutan bahan pengawet sesuai dengan

konsentrasi yang telah disiapkan hingga contoh uji terendam sempurna.

Perendaman dilakukan selama 2 jam dalam suhu kamar. Setelah 2 jam, contoh uji

ditiris kemudian ditimbang, lalu dikering udarakan selama 2 minggu. Dalam

penelitian ini, data retensi dan penetrasi pada masing-masing kayu yang diteliti

mengacu pada hasil penelitian Djauhari (2012).

3.4 Proses Fumigasi Amonia

Contoh uji yang digunakan berukuran (2 x 2 x 45) cm3 dalam kondisi

kering udara (kadar air <18%). Total contoh uji yang digunakan 120 buah dengan

perincian: 4 jenis kayu (karet, manii, sengon dan petai) x 5 volume larutan

amonia (2, 4, 6, 8, dan 10 liter) x 2 lokasi x 3 ulangan. Amonia yang digunakan

adalah amonia cair teknis (ammonium hidroksida 100%) yang tersedia di pasar.

Proses fumigasi dilakukan di dalam ruang fumigasi yang berbentuk kotak

bujur sangkar berukuran 2 m x 1 m x 1 m dan terbuat dari rangka kayu dengan

plastik transparan sebagai penutup (Gambar 1).

Contoh uji kayu yang telah ditimbang berat awalnya ditumpuk dan disusun

rapi di dalam ruang fumigasi. Ke dalam ruang fumigasi kemudian dimasukkan

larutan amonia dengan konsentrasi tertentu. Ruang fumigasi selanjutnya ditutup

rapat dengan lakban dan contoh uji dibiarkan terpapar gas amonia selama 4 hari,

kemudian dikeluarkan dari ruang fumigasi lalu dikeringkan dalam oven 60°C

selama 48 jam dan ditimbang.

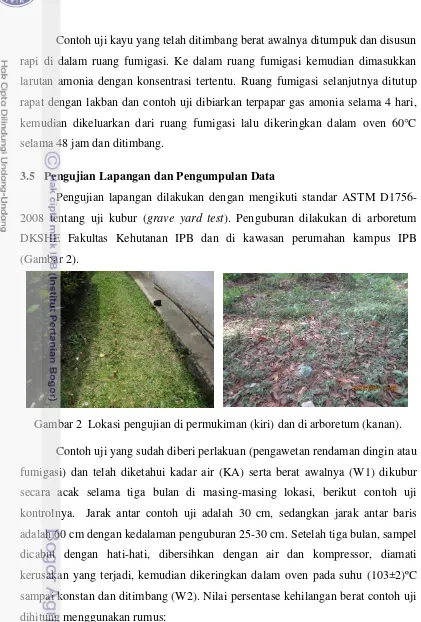

3.5 Pengujian Lapangan dan Pengumpulan Data

Pengujian lapangan dilakukan dengan mengikuti standar ASTM

D1756-2008 tentang uji kubur (grave yard test). Penguburan dilakukan di arboretum DKSHE Fakultas Kehutanan IPB dan di kawasan perumahan kampus IPB

(Gambar 2).

Gambar 2 Lokasi pengujian di permukiman (kiri) dan di arboretum (kanan).

Contoh uji yang sudah diberi perlakuan (pengawetan rendaman dingin atau

fumigasi) dan telah diketahui kadar air (KA) serta berat awalnya (W1) dikubur

secara acak selama tiga bulan di masing-masing lokasi, berikut contoh uji

kontrolnya. Jarak antar contoh uji adalah 30 cm, sedangkan jarak antar baris

adalah 60 cm dengan kedalaman penguburan 25-30 cm. Setelah tiga bulan, sampel

dicabut dengan hati-hati, dibersihkan dengan air dan kompressor, diamati

kerusakan yang terjadi, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu (103±2)ºC

sampai konstan dan ditimbang (W2). Nilai persentase kehilangan berat contoh uji

dihitung menggunakan rumus:

P = [(W1* - W2) / W1*] x 100%

Dimana:

P = Penurunan berat (%)

= W1 / [1 + (KA/100)]

W2 = Berat contoh uji kering tanur setelah dikubur (gram)

Ketahanan kayu hasil perlakuan dinilai berdasarkan standar ASTM 2008

dan SNI 2006. Menurut ASTM 2008, ketahanan kayu dinilai berdasarkan derajat

atau intensitas kerusakan secara keseluruhan pada contoh uji (Tabel 1) dan pada

cross section contoh uji (Tabel 2), sedangkan menurut SNI 2006 berdasarkan nilai rata-rata persentase penurunan berat kayu (Tabel 3). Kerusakan atau kehilangan

pada cross section dihitung menggunakan rumus:

Kerusakan = (A1

–

A2) / A1 x 100%

Dimana:

A1 = Luas permukaan contoh uji sebelum dikubur (cm2)

A2 = Luas permukaan contoh uji setelah dikubur (cm2)

Tabel 1 Penilaian tingkat kerusakan contoh uji

Nilai Kondisi Serangan

10 Utuh, lubang gerek di permukaan 9 Serangan ringan

7 Serangan sedang, terjadi penetrasi 4 Serangan berat

0 Hancur

Sumber: ASTM 2008

Tabel 2 Penilaian hasil pengujian lapangan

Nilai Kerusakan oleh Rayap

10 Tidak ada serangan : 1 - 2 lubang gerek kecil 9 Lubang gerek mencapai 3% dari cross section 8 Penetrasi mencapai 3 - 10% dari cross section 7 Penetrasi mencapai 10 - 30% dari cross section 6 Penetrasi mencapai 30 - 50% dari cross section 4 Penetrasi mencapai 50 - 75% dari cross section Sumber: ASTM 2008

Tabel 3 Klasifikasi ketahanan kayu terhadap serangan rayap tanah

Kelas Ketahanan Penurunan Berat (%)

I Sangat tahan < 3,52

II Tahan 3,52 - 7,50

III Sedang 7,50 - 10,96

IV Buruk 10,96 - 18,94

V Sangat buruk 18,94 - 31,89

Sumber: SNI 2006

3.6 Pengolahan Data

Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2007 dan

(Rancangan Acak Lengkap) faktorial dengan 3 faktor, yaitu: faktor A (jenis kayu

yaitu sengon, petai, manii dan karet), faktor B (konsentrasi larutan bahan

pengawet atau volume amonia (tergantung perlakuan), yaitu 5%, 10% dan 15%

(konsentrasi larutan) atau 2 liter, 4 liter, 6 liter, 8 liter dan 10 liter (volume

amonia), serta faktor C (lokasi uji kubur yaitu permukian dan arboretum), dengan

masing-masing 3 kali ulangan (Mattjik dan Sumertajaya 2002).

Model rancangan percobaan statistik yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

Yijkl= μ+ αi+ j + k+ (α )ij+ (α )ik+ ( )jk+ (α )ijk+ εijkl

Dimana:

Yijkl = Nilai pengamatan pada masing-masing jenis kayu ke-i, konsentrasi atau

volume larutan ke-j, lokasi pengujian ke-k dan ulangan ke-l

μ = Rataan umum

αi = Pengaruh jenis kayu ke-i

j = Pengaruh konsentrasi atau volume ke-j (tergantung perlakuan)

k = Pengaruh lokasi pengujian ke-k

(α )ij = interaksi pengaruh jenis kayu ke-i dengan konsentrasi/volume ke-j

(α )ik = interaksi pengaruh jenis kayu ke-i dengan lokasi ke-k

( )jk = interaksi pengaruh konsentrasi/volume ke-j dengan lokasi ke-k

(α )ijk = interaksi pengaruh jenis kayu ke-i, konsentrasi/volume ke-j dan lokasi ke-j

εijkl = Kesalahan percobaan

Perlakuan yang berpengaruh terhadap respon dalam analisis sidik ragam,

kemudian diuji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test

(DMRT). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kehilangan Berat, Kerusakan Luas Bidang Permukaan dan Intensitas Serangan pada Contoh Uji yang Diawetkan secara Rendaman Dingin di Dua Lokasi Percobaan

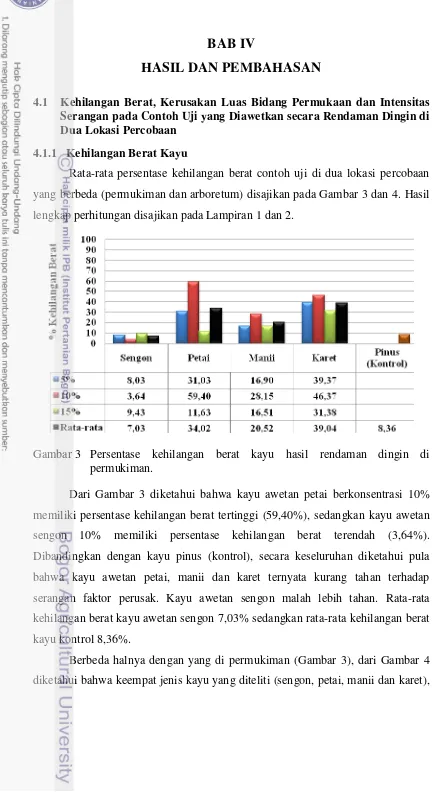

4.1.1 Kehilangan Berat Kayu

Rata-rata persentase kehilangan berat contoh uji di dua lokasi percobaan

yang berbeda (permukiman dan arboretum) disajikan pada Gambar 3 dan 4. Hasil

lengkap perhitungan disajikan pada Lampiran 1 dan 2.

Gambar 3 Persentase kehilangan berat kayu hasil rendaman dingin di permukiman.

Dari Gambar 3 diketahui bahwa kayu awetan petai berkonsentrasi 10%

memiliki persentase kehilangan berat tertinggi (59,40%), sedangkan kayu awetan

sengon 10% memiliki persentase kehilangan berat terendah (3,64%).

Dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol), secara keseluruhan diketahui pula

bahwa kayu awetan petai, manii dan karet ternyata kurang tahan terhadap

serangan faktor perusak. Kayu awetan sengon malah lebih tahan. Rata-rata

kehilangan berat kayu awetan sengon 7,03% sedangkan rata-rata kehilangan berat

kayu kontrol 8,36%.

Berbeda halnya dengan yang di permukiman (Gambar 3), dari Gambar 4

meskipun sudah diawetkan ternyata semuanya tidak tahan terhadap serangan

faktor perusak dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol). Rata-rata kehilangan

berat masing-masing jenis kayu yang diteliti pada semua tingkat konsentrasi

bahan pengawet lebih tinggi dibandingkan dengan kontrolnya. Rata-rata

kehilangan berat kayu kontrol sebesar 6,07%, sedangkan rata-rata kehilangan

berat kayu awetan sengon, petai, manii dan karet berturut-turut adalah 25,62%,

31,83%, 44,13% dan 53,98%. Selanjutnya diketahui pula bahwa kayu awetan

yang dikubur di arboretum mengalami rata-rata kehilangan berat yang lebih tinggi

untuk jenis yang sama, kecuali pada kayu awetan petai. Kehilangan berat kayu

awetan sengon, manii dan karet di permukiman berturut-turut hanya 7,03%,

20,52% dan 39,04%. Kehilangan berat kayu awetan petai relatif sama antara yang

di permukiman dengan yang di arboretum (34,02% berbanding 31,83%).

Gambar 4 Persentase kehilangan berat kayu hasil rendaman dingin di arboretum.

Dari Gambar 3 dan 4 juga dapat diketahui bahwa kehilangan berat pada

masing-masing jenis kayu awetan di dua lokasi penelitian tidak memperlihatkan

adanya suatu pola yang konsisten terkait dengan meningkatnya konsentrasi larutan

bahan pengawet, kecuali pada kayu awetan petai. Pola kehilangan berat pada kayu

yang sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi konsentrasi bahan pengawet akan

semakin rendah kehilangan beratnya, hanya terdapat pada kayu awetan sengon di

Hasil analisis sidik ragam atau ANOVAnya (Lampiran 13) menunjukkan

bahwa kehilangan berat contoh uji hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal yaitu

jenis kayu, konsentrasi larutan bahan pengawet dan lokasi pengujian, sedangkan

interaksinya tidak berpengaruh nyata. Hasil uji lanjut Duncan (Lampiran 14)

menunjukkan bahwa kehilangan berat kayu awetan karet sebanding dengan yang

terjadi pada kayu awetan petai dan manii. Ketiganya berbeda dibandingkan

dengan kehilangan berat kayu awetan sengon. Rata-rata kehilangan berat pada

kayu awetan petai, manii dan karet berturut-turut adalah 32,93%, 32,32% dan

46,51%, sedangkan pada kayu awetan sengon hanya 16,33% (Gambar 5).

Gambar 5 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan jenis kayu.

Pengaruh jenis kayu terhadap persentase kehilangan berat dapat

dimaklumi karena masing-masing jenis kayu memiliki karakteristik yang berbeda.

Dalam penelitian ini, perbedaan nilai kehilangan berat antar jenis kayu lebih

disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat keterawetan kayu karena keempat jenis

kayu yang diteliti memiliki kelas awet yang relatif sama, yaitu Kelas Awet IV

(manii), IV-V (sengon dan petai), serta V-IV (karet). Meskipun kelas awetnya

sama, ketahanan kayu terhadap serangan faktor perusak akan berbeda apabila

tingkat keterawetannya berbeda. Inilah sebabnya mengapa kehilangan berat pada

kayu awetan sengon paling rendah dibandingkan dengan ketiga jenis kayu

lainnya. Kayu sengon tergolong kayu yang mudah diawetkan (tingkat

keterawetannya sedang), sedangkan petai, manii dan karet tergolong sulit hingga

Gambar 6 memperlihatkan pengaruh konsentrasi larutan bahan pengawet

terhadap persentase kehilangan berat contoh uji. Konsentrasi 10% menghasilkan

kehilangan berat tertinggi (37,90%), kemudian diikuti oleh konsentrasi 5%

(34,62%), dan yang paling rendah adalah konsentrasi 15% (23,55%). Berdasarkan

uji Duncan (Lampiran 14), pengaruh konsentrasi 10% relatif sama dengan

pengaruh konsentrasi 5% dan pengaruh konsentrasi 5% relatif sama dengan

pengaruh konsentrasi 15%, tetapi pengaruh konsentrasi 10% berbeda nyata

dibandingkan dengan pengaruh konsentrasi 15%. Dengan kata lain, konsentrasi

larutan bahan pengawet 5% sama pengaruhnya dengan konsentrasi 10% maupun

15% terhadap persentase kehilangan berat contoh uji.

Gambar 6 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan konsentrasi.

Pengaruh konsentrasi larutan bahan pengawet terhadap persentase

kehilangan berat hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang berlaku dimana

semakin tinggi konsentrasi akan semakin rendah pula persentase kehilangan berat.

Semakin tinggi konsentrasi larutan bahan pengawet, peluang terjadinya penetrasi

yang dalam dan retensi yang lebih banyak akan semakin besar sehingga kayu

menjadi lebih tahan terhadap serangan faktor perusak. Menurut Hunt dan Garrat

(1986), meski penetrasi tidak selalu berkolerasi dengan retensi, penetrasi yang

dalam cenderung meningkatkan nilai retensi sehingga kayu menjadi lebih awet.

Namun demikian, mengingat harga bahan pengawet yang relatif mahal, maka

penggunaan larutan bahan pengawet dengan konsentrasi 5% sangat disarankan.

Gambar 7 memperlihatkan pengaruh perbedaan lokasi pengujian terhadap

dikubur di arboretum lebih tinggi (38,89%) dibandingkan dengan yang dikubur di

permukiman (25,15%). Perbedaan ini diduga terkait dengan perbedaan intensitas

serangan dan atau perbedaan jenis serta jumlah faktor perusak yang ada di

masing-masing lokasi akibat kondisi lingkungan yang berbeda. Menurut

Tarumingkeng (1993); Nandika et al. (2003), aktifitas manusia dapat

menyebabkan terganggunya ketenteraman dan kenyamanan hidup rayap serta

perusak biologis kayu lainnya. Lebih beragamnya jenis dan jumlah faktor perusak

yang ada di arboretum dibandingkan dengan yang ada di permukiman serta

tingginya intensitas serangan faktor perusak tersebut diduga merupakan faktor

penyebab.

Gambar 7 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan lokasi pengujian.

Tabel 4 dan 5 memuat perbandingan kelas awet kayu sebelum dikubur

(keawetan alami) dan setelah dikubur berdasarkan rata-rata persentase kehilangan

berat contoh uji di dua lokasi. Data yang tersaji membuktikan bahwa persentase

kehilangan berat contoh uji yang dikubur di arboretum secara umum lebih tinggi

dibandingkan dengan yang dikubur di permukiman kecuali kayu sengon. Kondisi

arboretum yang lebih tenang karena tidak banyak gangguan manusia merupakan

A

Tabel 4 Kelas awet kayu hasil rendaman dingin setelah uji kubur di permukiman

Jenis Kayu

% Kehilangan Berat Keawetan

Alami

Kelas Awet Setelah Uji Kubur

5% 10% 15% 5% 10% 15%

Sengon 8,03 3,64 9,43 IV-V III III III

Petai 31,03 59,40 11,63 IV-V V V IV

Manii 16,90 28,15 16,51 IV IV V IV

Karet 39,37 46,37 31,38 V-IV V V V

Tabel 5 Kelas awet kayu hasil rendaman dingin setelah uji kubur di arboretum

Jenis Kayu

% Kehilangan Berat Keawetan

Alami

Kelas Awet Setelah Uji Kubur

5% 10% 15% 5% 10% 15%

Sengon 40,27 22,40 14,20 IV-V V IV IV

Petai 33,90 50,38 11,22 IV-V V V IV

Manii 50,41 51,12 30,85 IV V V V

Karet 57,04 41,76 63,14 V-IV V V V

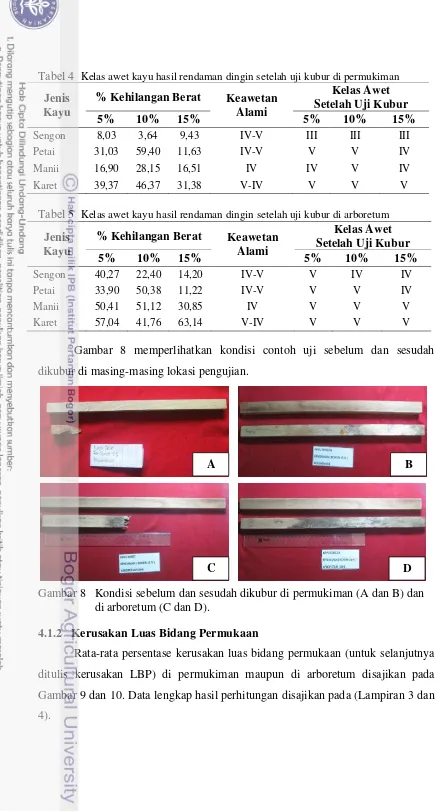

Gambar 8 memperlihatkan kondisi contoh uji sebelum dan sesudah

dikubur di masing-masing lokasi pengujian.

Gambar 8 Kondisi sebelum dan sesudah dikubur di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).

4.1.2 Kerusakan Luas Bidang Permukaan

Rata-rata persentase kerusakan luas bidang permukaan (untuk selanjutnya

ditulis kerusakan LBP) di permukiman maupun di arboretum disajikan pada

Gambar 9 dan 10. Data lengkap hasil perhitungan disajikan pada (Lampiran 3 dan

4).

A B

Gambar 9 Persentase kerusakan LBP hasil rendaman dingin di permukiman.

Gambar 9 diketahui bahwa kayu awetan karet berkonsentrasi 10%

mengalami kerusakan LBP yang tertinggi (98,42%), sedangkan kayu awetan

sengon 15% memiliki kerusakan LBP terendah (0,83%). Dibandingkan dengan

kayu pinus (kontrol), secara keseluruhan diketahui pula bahwa kayu awetan petai,

manii dan karet meskipun telah diawetkan ternyata masih kurang tahan terhadap

serangan faktor perusak. Kayu awetan sengon (pada semua tingkat konsentrasi)

dan kayu awetan manii berkonsentrasi 15% malah lebih tahan. Rata-rata

kerusakan LBP kayu awetan sengon 1,92%, sedangkan pada kayu awetan manii

15% adalah 1,08%. Rata-rata kerusakan LBP pada kayu kontrol 10,50%.

Gambar 9 juga memperlihatkan bahwa kayu awetan karet dengan

konsentrasi larutan bahan pengawet yang berbeda memiliki nilai kerusakan LBP

yang hampir sama, berturut-turut sebesar 98,33% (konsentrasi 5%), 98,42%

(konsentrasi 10%) dan 98,17% (konsentrasi 15%). Keadaan ini terkait dengan

kelas awet dan keterawetan kayu karet. Dengan Kelas Awet V-IV dan

keterawetan yang tergolong sulit (Wahyudi et al. 2007), maka kayu awetan karet

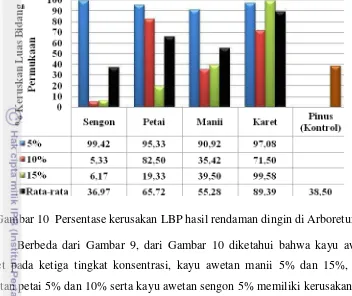

Gambar 10 Persentase kerusakan LBP hasil rendaman dingin di Arboretum.

Berbeda dari Gambar 9, dari Gambar 10 diketahui bahwa kayu awetan

karet pada ketiga tingkat konsentrasi, kayu awetan manii 5% dan 15%, kayu

awetan petai 5% dan 10% serta kayu awetan sengon 5% memiliki kerusakan LBP

yang lebih tinggi dibandingkan kontrolnya. Kerusakan LBP kayu awetan petai

15% serta kayu awetan sengon dengan 10% dan 15% berturut-turut sebesar

19,33%, 5,33% dan 6,17%. Kerusakan LBP kayu awetan manii 10% tidak jauh

berbeda dibandingkan dengan kerusakan LBP kayu pinus (kontrol), yaitu 35,42%

berbanding 38,50%.

Hasil analisis sidik ragam atau ANOVA pada (Lampiran 15) menunjukkan

bahwa persentase kerusakan LBP dipengaruhi oleh jenis kayu, konsentrasi larutan

bahan pengawet, lokasi pengujian, interaksi antara kayu dan konsentrasi serta

interaksi antara konsentrasi dan lokasi. Hasil uji lanjut Duncannya (Lampiran 16)

dan Gambar 11 menunjukkan bahwa kerusakan LBP kayu awetan petai 10%

setara dengan kerusakan LBP pada semua tingkat interaksi antara jenis kayu dan

konsentrasi bahan pengawet, kecuali pada kayu awetan manii 10% dan sengon

pada seluruh tingkat konsentrasi. Kerusakan LBP kayu awetan karet 10% dan

15% berbeda nyata dengan kerusakan LBP kayu awetan manii 5% dan 10% serta

sengon pada seluruh tingkat konsentrasi. Kerusakan LBP tertinggi (98,88%)

terdapat pada kayu awetan karet 15%, sedangkan yang terendah pada kayu awetan

Gambar 11 Rata-rata kerusakan LBP berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan konsentrasi larutan bahan pengawet.

Perbedaan kerusakan LBP sebagaimana di atas dipastikan ada

hubungannya dengan perbedaan struktur anatomi penyusun masing-masing jenis

kayu karena langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keterawetan

kayu. Disini kerapatan kayu relatif tidak ada pengaruhnya karena kayu dengan

kerapatan yang sama menghasilkan persentase kerusakan LBP yang berbeda.

Rata-rata kerapatan kayu sengon, petai, manii dan karet yang diteliti berturut-turut

adalah 0,33 g/cm3, 0,59 g/cm3, 0,35 g/cm3 dan 0,58 g/cm3 (Rahayu et al. 2009). Gambar 12 menunjukkan pengaruh perbedaan lokasi pengujian pada

masing-masing tingkat konsentrasi larutan bahan pengawet terhadap kerusakan

LBP. Hasil uji lanjut Duncannya menunjukkan bahwa konsentrasi 5% di

arboretum berbeda nyata dengan konsentrasi 10% dan 15% di arboretum serta

konsentrasi 5% dan 15% di permukiman. Konsentrasi 10% di permukiman

sebanding dengan konsentrasi 10% dan 15% di arboretum serta konsentrasi 5%

dan 15% di permukiman.

Dari Gambar 12 diketahui bahwa interaksi antara konsentrasi larutan

bahan pengawet dan lokasi memberikan hasil yang berbeda. Pada konsentrasi 5%,

kerusakan LBP contoh uji yang dikubur di arboretum dua kali lebih besar

dibandingkan dengan yang dikubur di permukiman (95,69% berbanding 41,13%).

Pada konsentrasi 10% dan 15%, perbedaan itu tidak begitu besar, dan

LBP contoh uji yang dikubur di permukiman lebih banyak, sedangkan untuk

konsentrasi 15%, kerusakan LBP contoh uji yang dikubur di permukiman lebih

sedikit dibandingkan dengan yang dikubur di arboretum.

Gambar 12 Rata-rata kerusakan LBP kayu berdasarkan interaksi antara konsentrasi larutan bahan pengawet dan lokasi pengujian.

Rata-rata kerusakan LBP tertinggi berdasarkan interaksi antara konsentrasi

larutan bahan pengawet dan lokasi adalah 95,69% (konsentrasi 5% di arboretum),

sedangkan yang terendah adalah 32,60% (konsentrasi 15% di permukiman).

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kerusakan LBP pada contoh uji

yang dikubur di arboretum cenderung berkurang dengan meningkatnya

konsentrasi larutan bahan pengawet, sedangkan di lokasi permukiman

berfluktuasi. Kerusakan LBP yang dikubur di permukiman meningkat dengan

meningkatnya konsentrasi larutan bahan pengawet (5% ke 10%), namun

kemudian cenderung berkurang dengan meningkatnya konsentrasi larutan bahan

pengawet (10% ke 15%).

Gambar 13 memperlihatkan kerusakan LBP contoh uji di masing-masing

lokasi pengujian.

Gambar 13 Kerusakan LBP contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).

4.1.3 Intensitas Serangan

Rata-rata nilai intensitas serangan di dua lokasi percobaan yang berbeda

(permukiman dan arboretum) disajikan pada Gambar 14 dan 15. Data lengkap

hasil perhitungan disajikan pada (Lampiran 5 dan 6).

Gambar 14 Nilai intensitas serangan kayu hasil rendaman dingin di permukiman.

Dari Gambar 14 diketahui bahwa intensitas serangan faktor biologis

perusak kayu terhadap kayu karet pada semua tingkat konsentrasi larutan bahan

pengawet boron, maupun pada kayu awetan petai dan manii pada konsentrasi 10%

tergolong tinggi, yang dibuktikan dengan hancurnya contoh uji (nilai = 0). Contoh

uji lainnya termasuk kontrol relatif utuh (nilai = 6-10), yang menandakan bahwa

intensitas serangan terhadap kayu kontrol tergolong rendah: tidak ada serangan

kecuali 1-2 buah lubang gerek kecil dan penetrasi faktor perusak hanya 30-50%

dari luas penampang permukaan contoh uji.

Sama halnya dengan yang di permukiman, intensitas serangan terhadap

kayu awetan karet pada konsentrasi 5% dan 15%, kayu sengon dan manii 5% serta

kayu awetan petai 5% dan 10%, tergolong tinggi dimana contoh ujinya hancur

(Gambar 15). Contoh uji lainnya termasuk kontrol relatif utuh, yang menandakan

bahwa intensitas serangan tergolong sedang hingga rendah (nilai = 4-8). Secara

keseluruhan intensitas serangan tertingi lebih banyak terjadi pada contoh uji yang

dikubur di permukiman daripada di arboretum. Hal ini merupakan petunjuk bahwa

Gambar 15 Intensitas serangan kayu hasil rendaman dingin di arboretum.

Hasil analisis sidik ragamnya (Lampiran 17) menunjukkan bahwa jenis

kayu, konsentrasi larutan bahan pengawet, lokasi pengujian, serta interaksi antara

kayu dan konsentrasi, maupun interaksi antara konsentrasi dan lokasi pengujian

mempengaruhi intensitas serangan. Hasil lanjut Duncan (Lampiran 18) dan

Gambar 16 menunjukkan bahwa intensitas serangan pada kayu awetan sengon

dengan konsentrasi 10% dan 15% berbeda nyata dibandingkan dengan intensitas

serangan terhadap kayu awetan sengon 5%, maupun terhadap kayu awetan manii

(5% dan 10%), kayu awetan petai (5% dan 10%), dan kayu awetan karet (semua

tingkat konsentrasi). Intensitas serangan pada kayu manii dan petai (konsentrasi

15%) berbeda nyata dengan intensitas serangan pada kayu awetan manii dan petai

(5% dan 10%), serta kayu awetan karet (semua tingkat konsentrasi). Intensitas

serangan tertinggi terdapat pada kayu awetan karet 5% dan 15%, sedangkan

intensitas serangan terendah pada kayu awetan sengon yang diawetkan dengan

Gambar 16 Rata-rata nilai intensitas serangan berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan konsentrasi larutan bahan pengawet.

Perbedaan nilai intensitas serangan berhubungan dengan perbedaan kelas

awet kayu setelah diawetkan dimana kelas awet tersebut dipengaruhi oleh struktur

anatomi penyusun kayu khususnya tingkat keterawetan kayu. Itulah sebabnya

kayu karet meskipun sudah diawetkan masih disukai oleh faktor biologis perusak

kayu karena sulit diawetkan. Menurut Martawijaya dan Barly (1982), selain

ditentukan oleh teknik pengawetan dan bahan pengawet yang digunakan,

keberhasilan suatu proses pengawetan juga ditentukan oleh jenis dan kondisi

kayu.

Intensitas serangan juga terkait dengan nilai kerusakan LBP contoh uji.

Semakin tinggi persentase kerusakan LBP, akan semakin tinggi pula intensitas

serangan. Tingginya intensitas serangan akan menghasilkan nilai (scoring) yang semakin rendah.

Hasil lanjut Duncan juga menunjukkan bahwa konsentrasi 15% di

permukiman berbeda nyata dengan konsentrasi 10% di permukiman dan 5% di

arboretum. Konsentrasi 10% dan 15% di arboretum berbeda nyata dengan

konsentrasi 5% di arboretum. Gambar 17 menunjukkan pengaruh perbedaan

lokasi pengujian pada masing-masing tingkat konsentrasi larutan bahan pengawet

terhadap intensitas serangan. Secara keseluruhan, derajat intensitas serangan

tertinggi terjadi di arboretum pada konsentrasi 5% (nilai = 0), sedangkan yang

terendah di permukiman pada konsentrasi 15% (nilai = 6,75). Dengan demikian

maka konsentrasi larutan sebesar 15% merupakan konsentrasi yang paling efektif

mencegah serangan faktor biologis perusak kayu yang ada di kedua lokasi

Gambar 17 Rata-rata nilai intensitas serangan berdasarkan interaksi antara konsentrasi larutan bahan pengawet dan lokasi pengujian.

Rata-rata nilai intensitas di lokasi arboretum sesuai dengan teori dimana

seiring meningkatnya bahan pengawet maka nilai intensitas serangan semakin

tinggi (kayu relatif utuh). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai intensitas

semakin tahan kayu terhadap serangan oleh faktor biologis perusak kayu.

Efektifnya konsentrasi 15% dibandingkan dengan konsentrasi 5% dan

10% disebabkan oleh nilai retensi dan penetrasinya yang lebih tinggi. Menurut

Djauhari (2012), rata-rata retensi dan penetrasi senyawa boron pada

masing-masing konsentrasi berturut-turut adalah 1,64 kg/m3 dan 18,69% (konsentrasi

5%), 3,58 kg/m3 dan 39,07% (konsentrasi 10%) serta 6,40 kg/m3 dan 98,14% (konsentrasi 15%). Ditambah pula dengan curah hujan yang tinggi (151-300 mm)

saat pengujian berlangsung (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 2011)

sehingga boron yang ada pada kayu-kayu awetan 5% dan 10% lebih mudah

tercuci sehingga kayu mudah diserang oleh faktor biologis perusak dibandingkan

dengan kayu awetan berkonsentrasi 15%.

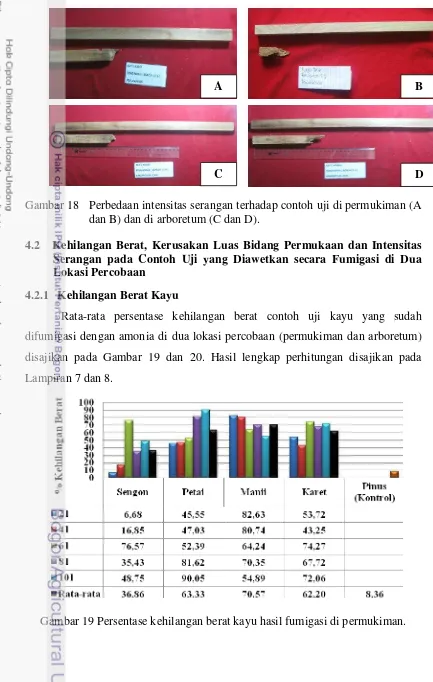

Gambar 18 memperlihatkan kondisi contoh uji setelah di serang oleh

Gambar 18 Perbedaan intensitas serangan terhadap contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).

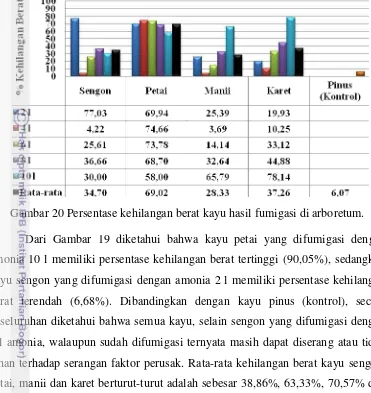

4.2 Kehilangan Berat, Kerusakan Luas Bidang Permukaan dan Intensitas Serangan pada Contoh Uji yang Diawetkan secara Fumigasi di Dua Lokasi Percobaan

4.2.1 Kehilangan Berat Kayu

Rata-rata persentase kehilangan berat contoh uji kayu yang sudah

difumigasi dengan amonia di dua lokasi percobaan (permukiman dan arboretum)

disajikan pada Gambar 19 dan 20. Hasil lengkap perhitungan disajikan pada

Lampiran 7 dan 8.

Gambar 19 Persentase kehilangan berat kayu hasil fumigasi di permukiman. B A

Gambar 20 Persentase kehilangan berat kayu hasil fumigasi di arboretum.

Dari Gambar 19 diketahui bahwa kayu petai yang difumigasi dengan

amonia 10 l memiliki persentase kehilangan berat tertinggi (90,05%), sedangkan

kayu sengon yang difumigasi dengan amonia 2 l memiliki persentase kehilangan

berat terendah (6,68%). Dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol), secara

keseluruhan diketahui bahwa semua kayu, selain sengon yang difumigasi dengan

2 l amonia, walaupun sudah difumigasi ternyata masih dapat diserang atau tidak

tahan terhadap serangan faktor perusak. Rata-rata kehilangan berat kayu sengon,

petai, manii dan karet berturut-turut adalah sebesar 38,86%, 63,33%, 70,57% dan

62,20%, sedangkan rata-rata kehilangan berat kayu kontrolnya hanya 8,36%.

Sama halnya dengan Gambar 19, dari Gambar 20 dapat diketahui bahwa

secara umum semua jenis kayu yang diteliti (sengon, petai, manii dan karet) yang

difumigasi dengan amonia tidak tahan terhadap serangan faktor perusak

dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol), kecuali kayu sengon dan manii yang

difumigasi dengan amonia 4 l karena persentase kehilangan beratnya lebih tinggi

dibandingkan dengan kayu kontrol. Rata-rata kehilangan berat kayu kontrol

sebesar 6,07%, sedangkan rata-rata kehilangan berat kayu sengon, petai, manii

dan karet masing-masing adalah sebesar 34,70%, 69,02%, 28,33% dan 37,26%.

Dibandingkan dengan yang dikubur di arboretum (Gambar 20), ternyata

kayu-kayu yang dikubur di permukiman mengalami rata-rata kehilangan berat yang

kehilangan berat masing-masing jenis kayu di dua lokasi penelitian tidak

memperlihatkan suatu pola yang konsisten (Gambar 19 dan 20).

Hasil analisis sidik ragam atau ANOVA (Lampiran 19) memperlihatkan

bahwa kehilangan berat contoh uji dipengaruhi oleh jenis kayu, volume amonia,

lokasi pengujian, interaksi antara jenis kayu dan lokasi pengujian, serta interaksi

antara jenis kayu, volume dan lokasi pengujian. Uji lanjut Duncan (Lampiran 20)

dan Gambar 21 menunjukkan bahwa kehilangan berat kayu manii yang dikubur di

permukiman, kayu petai yang dikubur di permukiman maupun di arboretum, serta

kayu karet yang dikubur di permukiman ketiganya berbeda nyata dengan

kehilangan berat kayu sengon yang dikubur di permukiman maupun di arboretum

serta kayu manii dan karet yang dikubur di arboretum. Kehilangan berat kayu

manii di permukiman sebanding dengan kehilangan berat kayu petai yang dikubur

di arboretum dan di permukiman serta kayu karet yang dikubur di permukiman.

Kehilangan berat kayu sengon yang dikubur di permukiman juga sebanding

dengan kehilangan berat kayu sengon, manii dan karet yang dikubur di arboretum.

Kehilangan berat tertinggi (70,57%) terdapat pada kayu manii yang dikubur di

permukiman, sedangkan yang terendah pada kayu sengon yang dikubur di

arboretum (23,89%).

Gambar 21 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan lokasi pengujian.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kayu sengon yang sudah

difumigasi relatif lebih tahan terhadap serangan faktor perusak kayu dibandingkan

dengan ketiga jenis kayu yang diteliti, baik di permukiman maupun di arboretum

(Gambar 21). Kehilangan berat kayu sengon baik yang dikubur di permukiman

dan 23,89%. Berbeda dengan kayu yang diawetkan dengan boron, ternyata kayu

yang difumigasi lebih tahan terhadap serangan faktor biologis perusak kayu yang

ada di arboretum. Ini menandakan bahwa amonia tidak disukai oleh faktor

perusak yang ada diarboretum, sedangkan faktor perusak yang ada di permukiman

tidak terpengaruh dengan adanya amonia. Ini memperkuat dugaan bahwa jenis

perusak biologis yang ada di dua lokasi penelitian adalah berbeda.

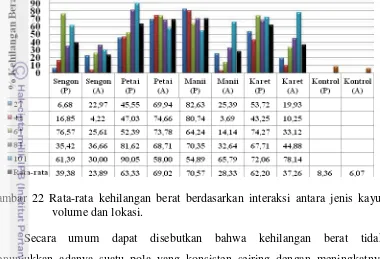

Gambar 22 memperlihatkan rata-rata kehilangan berat berdasarkan

interaksi antara jenis kayu, volume amonia dan lokasi penelitian. Dari Gambar 22

diketahui bahwa kehilangan berat kayu petai yang difumigasi dalam amonia 8 l

dan 10 l serta kayu manii dalam amonia 2 l yang dikubur di permukiman berbeda

nyata dengan kehilangan berat kayu sengon yang difumigasi dalam amonia 2 l, 4

l, 6 l, 8 l, dan 10 l dan dikubur di arboretum, juga dengan kayu sengon 2 l, 4 l, dan

8 l yang dikubur di permukiman, maupun dengan kayu manii 2 l, 4 l, 6 l, dan 8 l

di arboretum serta dengan kayu karet 2 l, 4 l dan 6 l yang dikubur di arboretum.

Kehilangan berat kayu sengon yang difumigasi dalam 6 l amonia dan dikubur di

permukiman, kayu petai 4 l dan 6 l di arboretum, dan kayu karet 6 l di lokasi

permukiman berbeda nyata dengan kehilangan berat kayu sengon 2 l, 4 l dan 6 l

yang dikubur di arboretum, kayu sengon 2 l dan 4 l di permukiman, kayu manii 2 l

dan 4 l di arboretum, serta dengan kayu karet 2 l dan 4 l yang dikubur di

arboretum. Kehilangan berat kayu petai 2 l dan 8 l yang dikubur di arboretum,

kayu manii 8 l di permukiman serta kayu karet 8 l dan 10 l di permukiman

berbeda nyata dengan kehilangan berat kayu sengon yang difumigasi dalam

amonia 2 l dan dikubur di permukiman, kayu sengon 2 l dan 4 l di arboretum,

kayu manii 4 l dan 6 l di arboretum serta kayu karet 4 l di permukiman.

Kehilangan berat kayu petai yang difumigasi dalam amonia 6 l dan dikubur di

permukiman serta kayu karet 2 l di permukiman berbeda nyata dengan kehilangan

berat kayu sengon yang difumigasi dalam amonia 4 l dan dikubur di arboretum

serta kayu manii 4 l di arboretum. Kehilangan berat kayu petai yang difumigasi

dalam amonia 8 l dan 10 l serta kayu manii 2 l di permukiman berbeda nyata

dengan kehilangan berat kayu sengon dan manii 4 l di arboretum. Kehilangan

kayu karet 8 l di arboretum tidak berbeda nyata dengan kehilangan berat semua

kombinasi lainnya.

Gambar 22 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan interaksi antara jenis kayu, volume dan lokasi.

Secara umum dapat disebutkan bahwa kehilangan berat tidak

menunjukkan adanya suatu pola yang konsisten seiring dengan meningkatnya

volume amonia pada setiap lokasi. Rata-rata kehilangan berat tertinggi terjadi

pada kayu manii yang dikubur di permukiman (70,57%). Nilai ini tidak jauh

berbeda dengan kehilangan berat kayu petai di permukiman (63,33%) maupun di

arboretum (69,02%), serta dengan kayu karet di permukiman (62,20%).

Persentase kehilangan berat terendah terdapat pada kayu sengon yang dikubur di

arboretum (23,89%). Semua jenis kayu yang difumigasi dengan amonia relatif

masih tidak tahan terhadap organisme perusak kayu dibandingkan dengan kayu

kontrolnya. Kehilangan berat kayu kontrol di permukiman dan di arboretum

masing-masing sebesar 8,36% dan 6,07%.

Selain diakibatkan oleh perbedaan jenis faktor biologis perusak yang ada

di masing-masing lokasi pengujian, perbedaan nilai kehilangan berat kayu diduga

juga terkait dengan perbedaan struktur anatomi penyusun masing-masing jenis

kayu yang akan mempengaruhi tingkat keterawetan dan kelas awet kayu setelah

kayu difumigasi. Banyak-sedikitnya gas amonia yang masuk ke dalam kayu

sangat menentukan ketahanan kayu terhadap serangan faktor biologis perusak.

[image:35.595.97.477.142.401.2]telah difumigasi memiliki kelas awet yang lebih rendah dibandingkan keawetan

alaminya. Ini menandakan bahwa amonia tidak berikatan dengan komponen

dinding sel kayu namun hanya terdapat di dalam rongga sel kayu terutama rongga

sel pembuluh (pori-pori). Semakin kecil diameter rongga pori-pori kayu maka

akan semakin sedikit pula volume amonia yang masuk. Kondisi ini diperparah

dengan sifat amonia yang mudah menguap.

Tabel 6 Kelas awet kayu hasil fumigasi setelah uji kubur di permukiman

Jenis Kayu

% Kehilangan Berat Keawetan

Alami

Kelas Awet Setelah Uji kubur

2 l 4 l 6 l 8 l 10 l 2 l 4 l 6 L 8 l 10 l

Sengon 6,68 16,85 76,57 35,43 48,75 IV - V III IV V V V Petai 45,55 47,03 52,39 81,62 90,05 IV V V V V V

Manii 82,63 80,74 64,24 70,35 54,89 IV V V V V V Karet 53,72 43,25 74,27 67,72 72,06 IV - V V V V V V

Tabel 7 Kelas awet kayu hasil fumigasi setelah uji kubur di arboretum

Jenis Kayu

% Kehilangan Berat Keawetan

Alami

Kelas Awet Setelah Uji kubur

2 l 4 l 6 l 8 l 10 l 2 l 4 l 6 l 8 l 10 l

Sengon 77,03 4,22 25,61 36,66 30,00 IV - V V II V V V Petai 69,94 74,66 73,78 68,7 58,00 IV V V V V V Manii 25,39 3,69 14,14 32,64 65,79 IV V II IV V V

Karet 19,93 10,25 33,12 44,88 78,14 IV - V V III V V V

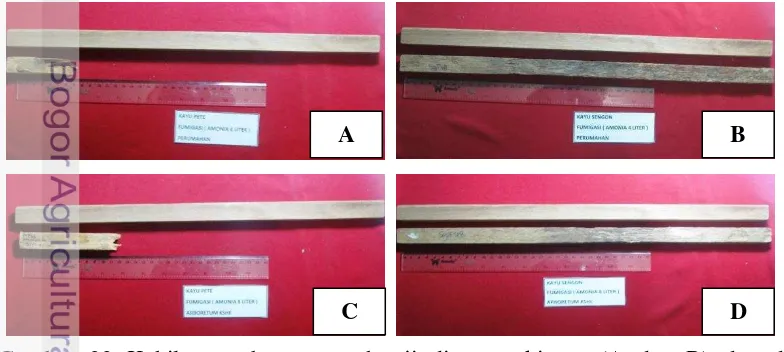

Gambar 23 memperlihatkan kehilangan berat contoh uji sebelum dan

sesudah dikubur di masing-masing lokasi pengujian.

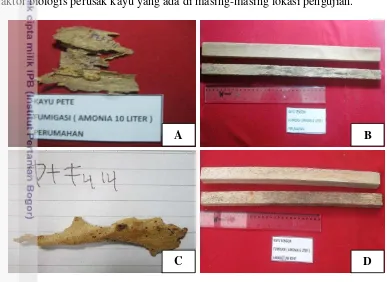

Gambar 23 Kehilangan berat contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).

A B

[image:36.595.86.478.551.727.2]4.2.2 Kerusakan Luas Bidang Permukaan

Rata-rata persentase kerusakan luas bidang permukaan (kerusakan LBP)di

dua lokasi pengujian disajikan pada Gambar 24 dan 25. Data lengkap hasil

perhitungan disajikan pada Lampiran 9 dan 10.

Dari Gambar 24 diketahui bahwa kayu karet yang difumigasi dengan

amonia 6 l mengalami kerusakan LBP yang tertinggi (99,25%), sedangkan kayu

sengon yang difumigasi dengan amonia 2 l mengalami kerusakan LBP yang

terendah (23,75%). Dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol) diketahui bahwa

semua kayu yang diteliti meskipun sudah difumigasi ternyata masih kurang tahan

terhadap faktor perusak. Rata-rata kerusakan LBP kayu kontrol 10,50%.

Secara keseluruhan diketahui pula bahwa meskipun kerusakan LBP pada

semua jenis kayu yang diteliti dan pada setiap volume amonia yang diberikan

lebih besar dibandingkan kerusakan LBP kontrolnya, persentase kerusakan LBP

tidak berhubungan dengan peningkatan volume amonia. Rata-rata kerusakan LBP

kayu sengon, petai, manii dan karet secara keseluruhan berturut-turut adalah

71,43%, 89,95%, 94,83% dan 89,42%. Keadaan ini terkait dengan tingkat

keterawetan dan kelas awet kayu setelah kayu difumigasi. Dengan keterawetan

yang sulit dan kelas awet dari rendah sampai sangat rendah, maka kayu yang

sudah difumigasi pun akan dapat dengan mudah diserang oleh faktor biologis

Gambar 24 Persentase kerusakan LBP hasil fumigasi di permukiman.

Gambar 25 memperlihatkan rata-rata persentase kerusakan LBP kayu yang

telah difumigasi dan dikubur di arboretum.

Gambar 25 Persentase kerusakan LBP hasil fumigasi di arboretum.

Dari Gambar 25 diketahui bahwa kerusakan LBP kayu petai yang

difumigasi dengan amonia 4 l merupakan kerusakan LBP yang tertinggi (99,08%),

sedangkan kerusakan LBP kayu sengon yang difumigasi dengan amonia 4 l

merupakan kerusakan LBP yang terendah (22,25%). Kayu sengon dan karet yang

difumigasi dengan amonia 4 l serta kayu manii yang difumigasi dengan amonia 6

l mengalami kerusakan LBP yang lebih rendah dibandingkan kayu kontrol.

Kerusakan LBP kayu sengon dan karet 4 l masing-masing sebesar 22,5% dan

31,92%, sedangkan kerusakan LBP kayu manii 6 l sebesar 26,08%. Kerusakan

LBP kayu pinus (kontrol) adalah 38,50%.

Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata kerusakan LBP pada semua

jenis kayu yang diteliti lebih tinggi dibandingkan kerusakan LBP kayu kontrol.

Rata-rata kerusakan LBP hasil penelitian ini adalah 47,10% (sengon), 98,15%

(petai), 49,18% (manii) dan 58,25% (karet). Kerusakan LBP kayu petai tidak

dipengaruhi oleh volume amonia yang digunakan, sedangkan pada sengon, manii

dan karet, kerusakan LBP berfluktuasi menurut volume amonia dan tidak

Hasil analisis sidik ragam atau ANOVA (Lampiran 21) menunjukkan

bahwa kerusakan LBP dipengaruhi oleh jenis kayu, lokasi pengujian dan interaksi

antara jenis kayu dan lokasi. Hasil uji lanjut Duncan (Lampiran 22) dan Gambar

26 memperlihatkan bahwa kerusakan LBP kayu petai yang dikubur di arboretum

dan kayu manii yang dikubur di permukiman berbeda nyata dengan kerusakan

LBP kayu sengon yang dikubur di permukiman maupun di arboretum serta kayu

karet, manii, dan sengon yang dikubur di arboretum. Kerusakan LBP kayu petai

dan karet yang dikubur di permukiman berbeda nyata dengan kerusakan LBP

kayu sengon, manii dan karet yang dikubur di arboretum. Kerusakan LBP kayu

petai yang dikubur di arboretum dan kayu manii di permukiman tidak berbeda

nyata dibandingkan dengan kerusakan LBP kayu petai dan karet yang dikubur di

permukiman. Selanjutnya diketahui pula bahwa kerusakan LBP kayu petai dan

karet yang dikubur di permukiman tidak berbeda nyata dibandingkan dengan

kerusakan LBP kayu sengon yang di permukiman. Kerusakan LBP kayu sengon

di permukiman juga tidak berbeda nyata dengan kerusakan LBP kayu karet yang

di arboretum. Kerusakan LBP kayu karet di arboretum tidak berbeda nyata

dengan kerusakan LBP kayu manii yang di arboretum.

Gambar 26 Rata-rata kerusakan LBP berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan lokasi pengujian.

Dari Gambar 26 juga diketahui bahwa kerusakan LBP kayu sengon, manii

dan karet yang dikubur di permukiman lebih besar dibandingkan dengan yang

dikubur di arboretum, sedangkan pada kayu petai relatif sama. Rata-rata nilai

pengujian adalah 98,15% (petai di arboretum), sedangkan yang terendah adalah

47,10% (sengon di arboretum).

Perbedaan nilai kerusakan LBP di atas juga terkait dengan perbedaan

macam atau jenis faktor biologis perusak kayu yang ada di dua lokasi serta

perbedaan struktur anatomi penyusun kayu. Perbedaan dalam hal struktur anatomi

kayu akan mengakibatkan perbedaan jumlah amonia yang masuk dan atau yang

bereaksi dengan komponen dinding sel penyusun kayu. Sifat amonia yang mudah

menguap juga turut andil dalam perbedaan nilai kerusakan LBP yang terjadi.

Gambar 27 memperlihatkan kerusakan LBP contoh uji di masing-masing

lokasi pengujian.

Gambar 27 Kerusakan LBP contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).

4.2.3 Intensitas Serangan

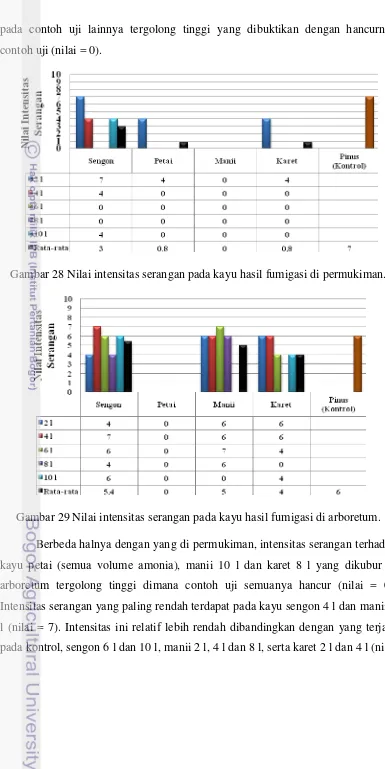

Rata-rata nilai intensitas serangan di dua lokasi percobaan yang berbeda

(permukiman dan arboretum) disajikan pada Gambar 28 dan 29. Data lengkap

hasil perhitungan disajikan pada (Lampiran 11 dan 12).

Dari Gambar 28 diketahui bahwa intensitas serangan faktor biologis

perusak kayu yang paling rendah terdapat pada kayu sengon yang difumigasi

dengan amonia 2 l. Intensitas serangan ini setara dengan intensitas serangan pada

kayu kontrolnya (nilai = 7). Intensitas serangan pada kayu sengon 4 l dan