PRODUKSI FLAVONOID DAUN KEMUNING (

Murraya

paniculata

(L.) JACK) PADA DOSIS PUPUK KANDANG

AYAM DAN ABU SEKAM DENGAN INTERVAL PANEN

YANG BERBEDA

RAHMI TAUFIKA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Produksi Flavonoid Daun Kemuning (Murraya paniculata (L.) Jack) pada Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam dengan Interval Panen yang Berbeda adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2016

Rahmi Taufika

RINGKASAN

RAHMI TAUFIKA. Produksi Flavonoid Daun Kemuning (Murraya paniculata

(L.) Jack) pada Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam dengan Interval Panen yang Berbeda. Dibimbing oleh SANDRA ARIFIN AZIZ dan MAYA MELATI.

Kemuning telah digunakan secara tradisional sebagai tanaman obat karena mengandung metabolit sekunder yang memiliki fungsi sebagai antioksidan, antibakteri, analgesik, anti-inflamasi, penurun kadar kolesterol darah, anti-obesitas. Penerapan teknik budidaya dengan pemberian pupuk organik dan pengaturan interval panen dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder khususnya senyawa flavonoid. Diduga terdapat perbedaan produksi flavonoid daun kemuning akibat pemberian kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam dengan interval panen yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam dengan interval panen yang berbeda terhadap produksi senyawa flavonoid tanaman kemuning. Percobaan lapangan dilakukan di Kebun Percobaan Organik IPB, Cikarawang dengan letak geografi antara 6o30' - 6o45' LS dan 106o30'-106o45' BT, pada 250 m di atas permukaan laut (dpl), Bogor, Indonesia, pada bulan Juni 2014 - Februari 2015. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor, yaitu faktor 1 terdiri dari 8 kombinasi dosis pupuk kandang ayam (PA) dan abu sekam (AS) yaitu tanpa pupuk (kontrol), 0 kg PA + 3 kg AS; 7 kg PA + 0 kg AS; 7 kg PA + 3 kg AS; 14 kg PA + 0 kg AS; 14 kg PA + 3 kg AS; 21 kg PA + 0 kg AS; 21 kg PA + 3 kg AS per tanaman, dan faktor 2 adalah interval panen (2, 3, dan 4 bulan). Tinggi pangkas panen adalah 75 cm dari permukaan tanah. Percobaan dilakukan dengan 4 kali pengulangan.

Hasil menunjukkan bahwa pemberian kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam dengan dosis yang berbeda tidak memberikan pengaruh nyata terhadap semua peubah yang diamati. Interval panen 4 bulan nyata meningkatkan produksi daun berupa bobot basah dan kering daun total masing-masing sebesar 914.92 dan 258.53 g.tanaman-1. Interval panen 4 bulan menghasilkan aktivitas enzim Phenylalanine Ammonia-lyase (PAL) (7.92 x 10-5 mg cinnamic acid eq.g bobot basah-1), produksi protein (7.96 mg.tanaman-1), flavonoid total (682.8 mg.tanaman-1), antosianin (1.178 mg.tanaman-1), dan aktivitas antioksidan (76.51%) tertinggi. Interaksi pemberian pupuk kandang dan abu sekam dengan interval panen tidak memberikan pengaruh terhadap semua peubah pengamatan. Kata kunci: abu sekam, aktivitas antioksidan, Phenylalanine Ammonia-lyase,

SUMMARY

RAHMI TAUFIKA. Leaf Flavonoid Production of Orange Jessamine (Murraya paniculata (L.) Jack) on Chicken Manure and Rice-Hull Ash, with Harvest Intervals. Supervised by SANDRA ARIFIN AZIZ and MAYA MELATI.

Orange jessamine (Murraya paniculata (L.) Jack) has been traditionally used as a medicinal plant because it contains secondary metabolites with several function as antioxidants, antibacterial, anti-inflammatory, analgesic, lowering blood cholesterol levels, and anti-obesity. It is expected that certain combination of chicken manure and rice-hull ash rates with harvest interval could increase the production of its secondary metabolites, especially flavonoids.

This study aimed to determine the effect of chicken manure and rice-hull ash rates and harvest intervals on flavonoid production of orange jessamine. Field experiment was conducted at IPB organic experimental station at Cikarawang, which geographically located between 6o30' - 6o45' South Latitude and 106o 30'-106o45' East Longitude, at 250 m above sea level in Bogor, Indonesia, on June 2014 to February 2015. The study used randomized block design with two factors, the first factor was 8 combinations of chicken manure (PA) and rice-hull ash (AS) rates as treatment, i.e. without fertilizer (control), 0 kg PA + 3 kg AS; 7 kg PA + 0 kg AS; 7 kg PA + 3 kg AS; 14 kg PA + 0 kg AS; 14 kg PA+ 3 kg AS; 21 kg PA + 0 kg AS; 21 kg PA + 3 kg AS per plant, the second factor was harvest intervals (every 2, 3, and 4 month). Harvests by pruning plant at 75 cm height above soil surface. The treatments were replicated 4 times.

The results showed that no variable of observation was affected by combination of chicken manure and rice-hull ash treatments. Harvest at 4 month interval significantly increased leaf fresh weight (914.92 g.plant-1) and leaf dry weight (258.53 g.plant-1); produced the highest PAL enzyme activity (7.92 x 10-5 mg CA eq.g fresh weight-1), protein (7.95 mg.plant-1), total flavonoid (682.8 mg.plant-1), anthocyanin (1.178 mg.plant-1) and antioxidant activity (76.51%). No variable of observation was affected by the treatment interactions.

Keywords: anthocyanin, antioxidant activity, chlorophyll, chicken manure,

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agronomi dan Hortikultura

PRODUKSI FLAVONOID DAUN KEMUNING (

Murraya

paniculata

(L.) JACK) PADA DOSIS PUPUK KANDANG

AYAM DAN ABU SEKAM DENGAN INTERVAL PANEN

YANG BERBEDA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2014-Februari 2015 ini ialah produksi flavonoid berdasarkan teknik budidaya dengan judul Produksi Flavonoid Daun Kemuning pada Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam dengan Interval Panen yang Berbeda.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Dr Ir Sandra Arifin Aziz, MS dan Dr Ir Maya Melati, MS, MSc selaku komisi pembimbing, Dr Ani Kurniawati, SP, MSi selaku penguji luar komisi pada ujian tesis, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura, IPB. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada DIKTI RI yang telah membiayai pendidikan jenjang S2 di IPB, pimpinan dan staf Pusat Studi Biofarmaka IPB yang mendanai seluruh biaya penelitian hingga selesai, dan Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Darmaga, Bogor, serta staf-staf laboratorium Fakultas Pertanian IPB.

Terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa pascasarjana Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian angkatan 2012-2013 dan 2013-2014, serta seluruh pihak yang turut membantu baik berupa tenaga, waktu, pikiran, pertemanan, dan do’a selama studi dan penelitian yang tidak dapat diungkapkan satu per satu. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda, saudara-saudara serta seluruh keluarga, atas segala dorongan, do’a dan kasih sayang yang tulus.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Mei 2016

DAFTAR ISI

Terhadap Bobot Daun dan Ranting Tanaman Kemuning 21 Pengaruh Interval Panen terhadap Bobot Daun dan Ranting TanamanKemuning 22

Pengaruh Kombinasi Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam terhadap Kadar Hara Jaringan Daun Tanaman Kemuning 25 Pengaruh Interval Panen terhadap Kadar dan Serapan Hara Daun

Tanaman Kemuning 27

Pengaruh Kombinasi Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam terhadap Kadar dan Produksi Fitokimia Daun Tanaman Kemuning 28 Pengaruh Interval Panen terhadap Kadar dan Produksi Fitokimia Daun

Tanaman Kemuning 31

Korelasi Kadar Hara N, P, Dan K Jaringan Daun dengan Bobot Daun dan

Produksi Fitokimia Daun Kemuning 35

5 SIMPULAN DAN SARAN 38

DAFTAR PUSTAKA 39

LAMPIRAN 45

DAFTAR TABEL

1 Standar kecukupan unsur hara pada tanaman jeruk 7 2 Kadar hara beberapa bahan dasar pupuk organik sebelum dan setelah

dikomposkan 9

3 Pelakuan kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam dan

interval panen pada kemuning 14

4 Rekapitulasi analisis ragam akibat perlakuan kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam, dan interval panen yang berbeda 18

5 Curah hujan selama penelitian 19

6 Hasil analisis kadar hara tanah awal, akhir penelitian dan kadar hara

pupuk kandang ayam dan abu sekam 20

7 Pengaruh kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam terhadap bobot basah daun, bobot kering daun, bobot basah ranting, dan persentase bobot basah daun terhadap bobot panen total 21 8 Pengaruh interval panen terhadap bobot basah daun, bobot kering daun,

bobot basah ranting, dan persentase bobot basah daun terhadap bobot

panen total 22

9 Pengaruh interval panen terhadap kadar hara jaringan daun kemuning 27 10 Pengaruh interval panen terhadap serapan hara jaringan daun kemuning 28 11 Kadar klorofil total, protein, dan aktivitas enzim PAL daun kemuning 29 12 Produksi protein, flavonoid total, dan antosianin daun kemuning 31 13 Kadar protein dan aktivitas enzim PAL daun kemuning 34 14 Produksi protein, flavonoid total, dan antosianindaun kemuning 35

15 Data iklim per bulan selama penelitian 48

DAFTAR GAMBAR

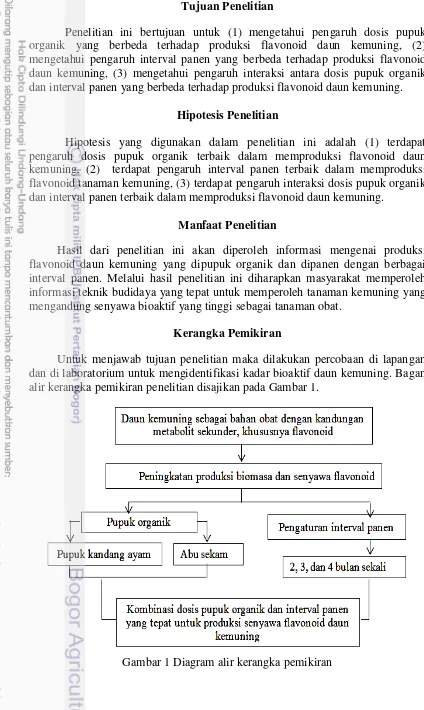

1 Diagram alir kerangka pemikiran 4

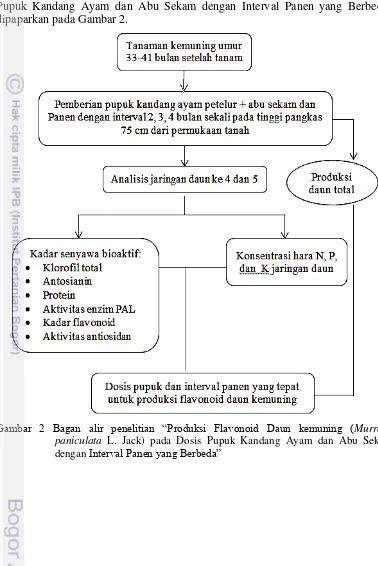

2 Diagram alir penelitian 5

3 Morfologi kemuning 7

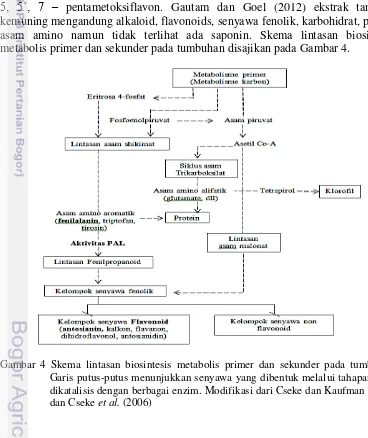

4 Skema lintasan biosintesis metabolit primer dan sekunder pada

tumbuhan 11

5 Bagian pangkas 15

6 Ilustrasi perbandingan daun dan ranting kemuning setelah panen pada

interval panen 2, 3, dan 4 bulan 23

7 Tipe daun hasil panen 24

8 Pengaruh kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam terhadap kadar N, P, dan K jaringan daun kemuning 25 9 Pengaruh kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam

terhadap serapan hara N, P, dan K jaringan daun kemuning 26 10 Kadar flavonoid total, antosianin, dan aktivitas antioksidan berdasarkan

kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam 30 11 Kadar klorofil total, flavonoid total, antosianin, dan aktivitas

antioksidan berdasarkan interval panen 32

12 Biplot hasil analisis korelasi antar komponen dengan produksi fitokimia

daun kemuning berdasarkan PCA 37

14 Metode penentuan kadar fosfor dan kalium daun 46

DAFTAR LAMPIRAN

1 Analisis hara N, P, dan K jaringan daun 45

2 Analisis kadar klorofil dan antosianin (Sims dan Gamon 2002) 46 3 Persiapan contoh untuk analisis protein dan kadar aktivitas enzim PAL 47 4 Analisis protein (metode Lowry, Waterborg 2002) 47 5 Analisis kadar akivitas enzim PAL (Dangcham et al. 2008) 47 6 Persiapan contoh analisis kadar flavonoid total dan aktivitas

antioksidan 47

7 Analisis kadar flavonoid total (metode aluminium chloride colorimetric,

Chang et al. (2002) dengan sedikit modifikasi 48

8 Analisis aktivitas antioksidan (metode radikal bebas stabil, 1,1-diphenil-2-picryl hydrazyl (DPPH)) assay, modifikasi dari Leu et al.

(2006) dan Salazar et al. (2009) 48

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemuning (Murraya paniculata L. Jack) merupakan tanaman semak atau pohon kecil mempunyai kekerabatan dengan jeruk dalam famili Rutaceae. Kemuning tumbuh liar di semak belukar, tepi hutan, dan ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman pagar (Sulaksana dan Jayusman 2005, Mattjik 2010). Berdasarkan farmakope China, daun kemuning digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai antibakteri, analgesik, anti-inflamasi, penurun kadar kolesterol darah, dan anti-obesitas (Pane 2010; Iswantini et al. 2011). Beberapa penelitian fitokimia pada daun kemuning sebelumnya diperoleh struktur kimia berupa turunan senyawa flavonoid yaitu 3, 3’, 4’, 5, 5’, 7 –heksametoksiflavon dan 3’, 4’, 5, 5’, 7 – pentametoksiflavon, kumarin, alkaloid, dan bersifat antioksidan (Siregar 2005; Rohman dan Riyanto 2005; Nugroho et al. 2010; Zhang et al. 2012). Terdapat senyawa golongan alkohol, keton tingkat tinggi, terpenoid, steroid, asam organik dan minyak atsiri dalam ekstrak etanol daun kemunig sebagai bukti adanya aktivitas antibakteri dengan KHM (kadar hambat minimum) sebesar 30% dan KBM (kadar bunuh minimum) sebesar 40% terhadap bakteri E.coli (Dwi 2007).

Penelitian mengenai produksi fitokimia daun kemuning berkaitan dengan hubungan hara N, P, dan K jaringan daun akibat pemberian pupuk kandang ayam sebelumnya telah dilakukan oleh Karimuna et al. (2015) yang melaporkan bahwa konsentrasi N pada daun ke-1, ke-3, dan ke-5 daun muda dan dewasa tidak berkorelasi dengan produksi biomasa dan kadar fitokimia kemuning pada panen 34 dan 38 bulan setelah tanam (BST). Konsentrasi hara K pada daun ke-1, ke-3, dan ke-5 daun muda dan dewasa berkorelasi positif dengan bobot kering daun tetapi berkorelasi negatif dengan kadar flavonoid total pada 34 BST, dan konsentrasi P berkorelasi negatif dengan bobot kering daun muda dan dewasa ke-5 pada 38 BST.

Nilai dan level pemupukan yang diaplikasikan mempengaruhi kandungan nutrisi tanaman secara langsung dan kondisi fisiologi serta biosintesis metabolit sekunder tanaman secara tidak langsung (Heaton 2001). Tanaman sayuran yang dibudidayakan secara organik memiliki kadar flavonoid dan aktivitas antioksidan yang tinggi seperti bayam, kubis, bawang welsh, dan paprika hijau (Young et al.

menghasilkan kandungan fitokimia kualitatif daun kolesom terbaik (Susanti et al.

2008). Pemupukan organik pada musim kemarau terhadap kolesom menghasilkan pucuk 37% lebih tinggi dibandingkan pemberian pupuk inorganik (Mualim 2012). Produksi antosianin kolesom dipengaruhi oleh pemupukan P dan K (Mualim et al.

2009).

Penambahan pupuk kandang ayam pada media tanam dengan kombinasi tanah latosol Dramaga + arang sekam + pupuk kandang ayam (1:1:1 v/v) dan fertigasi 1 kg pupuk kandang ayam dalam 1 liter air, dengan dosis 60 mL per bibit kemuning menunjukkan hasil tertinggi pada pengamatan jumlah daun, jumlah anak daun, jumlah bunga, jumlah cabang, dan hasil skoring bibit berkualitas baik (Syahadat 2012). Pemberian pupuk kandang ayam dengan peningkatan konsentrasi hara K pada daun muda dan tua tanaman kemuning berkorelasi positif dengan bobot kering daun namun menunjukkan korelasi negatif dengan produksi flavonoid (Karimuna et al. 2015). Pemberian kombinasi dosis 15 ton.ha-1 pupuk kandang ayam + 2 ton ha-1 pupuk guano + 5.5 ton.ha-1 abu sekam menghasilkan senyawa saponin paling baik pada tanaman kolesom (Mulyana 2015).

Penggunaan daun kemuning sebagai bahan obat tidak terlepas dari kegiatan pemanenan daun. Pemanenan daun yang terus-menerus mengakibatkan berkurangnya jumlah daun. Daun merupakan organ penting tanaman yang mengasilkan senyawa metabolit melalui proses fotosintesis. Senyawa metabolit dari daun ditransportasikan ke bagian tanaman lainnya untuk mendukung pertumbuhan, sehingga berkurangnya daun mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ketika panen unsur hara terbawa dalam bagian tanaman hasil panen sehingga menyebabkan berkurangnya unsur hara di dalam tanah. Munawar (2011) menyatakan bahwa pemanenan seluruh bagian tanaman tanpa pasokan hara yang memadai menyebabkan kehilangan bahan organik tanah sehingga tanah tidak mampu mengikat hara. Setelah panen, tanaman akan membentuk daun kembali agar tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pengaturan waktu panen untuk menjaga keseimbangan antara unsur hara yang terbawa panen dengan ketersediaan hara di dalam tanah dengan cara penambahan unsur hara ke tanah melalui pemupukan. Pembentukan daun berkaitan dengan ketersediaan hara dalam tanah dan waktu yang cukup sebelum dipanen kembali.

Penelitian tentang pengaruh pemupukan dan interval panen terhadap produksi fitokimia tanaman obat telah dilakukan oleh Susanti (2012) terhadap kolesom, menghasilkan antosianin pucuk tertinggi pada perlakuan 100 kg urea + 100 kg KCl.ha-1 (152.23 mol.tanaman-1) atau pada interval panen yang lebih singkat yaitu 10 hari (165.27 mol.tanaman-1

) jika dibandingkan dengan interval panen 15 dan 30 hari. Kandungan protein pucuk kolesom tertinggi dihasilkan pada perlakuan 100 kg urea + 100 kg KCl.ha-1 (10.60 mg.g bobot basah-1) dan interval panen 15 hari (9.77 mg.g bobot basah-1) jika dibandingkan pada interval panen 10 dan 30 hari pada umur 50 HST.

Penelitian mengenai produksi daun dan senyawa fitokimia tanaman kemuning telah dilakukan oleh Utami (2014) pada umur 18 bulan dengan hanya satu kali pemupukan diawal penelitian berupa kombinasi 5 kg.tanaman-1.tahun-1 pupuk kandang ayam + 0.45 kg.tanaman-1.tahun-1 rock phosphate + 2 kg.tanaman

-1

et al. (2015) melakukan penelitian pada kemuning umur 34 dan 38 BST dengan aplikasi pupuk kandang ayam. Dari penelitian tersebut, bobot kering dan produksi flavonoid total tertinggi diperoleh pada umur 34 BST dengan dosis pupuk ayam 2.5 kg per tanaman. Penelitian tersebut menggunakan metode pemanenan 4 bulan sekali.

Diduga kemampuan rejuvenasi kemuning akan terus terjadi setelah pemanenan dengan bantuan tambahan hara melalui pupuk yang bertahap. Karimuna (2015) melaporkan bahwa dengan satu kali pemberian pupuk kandang ayam pada kemuning umur 30 bulan setelah tanam hanya mencukupi untuk produksi daun pada panen pertama (34 BST) namun tidak untuk panen ke-dua (38 BST). Untuk itu dipelajari pengaruh interval panen yang berbeda untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan kemuning untuk merejuvenasi daun sehingga layak dipanen sebagai bahan obat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka usaha untuk peningkatan produksi senyawa flavonoid daun kemuning diduga dapat dilakukan dengan teknik budidaya pemupukan dan pengaturan waktu panen. Penelitian tentang pengaruh pemberian kombinasi dosis pupuk organik pada saat panen dengan interval panen pada produksi flavonoid tanaman kemuning perlu dilakukan karena sejauh ini belum ada banyak informasi mengenai hal tersebut. Oleh karena itu penelitian perlu dilakukan untuk menghasilkan pedoman budidaya tanaman kemuning yang dapat diterapkan di lapangan.

Perumusan Masalah

Kemuning merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai tanaman hias dan tanaman pagar, tumbuh liar di semak belukar dan tepi hutan (Sulaksana dan Jayusman 2005). Namun, secara tradisional kemuning telah dimanfaatkan sebagai antibakteri, analgesik anti-inflamasi, penurun kadar kolesterol darah (Pane 2010), dan anti-obesitas (Iswantini et al. 2011), karena mengandung senyawa flavonoid (Siregar 2005), turunan flavonoid (Nugroho et al.

2010), kumarin, alkaloid (Zhang et al. 2012) dan bersifat antioksidan (Rohman dan Riyanto 2005). Dwi (2007) membuktikan aktivitas antibakteri dari kemuning dengan KHM (kadar hambat minimum) sebesar 30% dan KBM (kadar bunuh minimum) sebesar 40% terhadap bakteri E.coli.

Berdasarkan pemaparan di atas tanaman kemuning berpotensi sebagai tanaman obat, namun belum ada laporan penelitian mengenai usaha peningkatan produksi flavonoid daun kemuning. Tindakan untuk peningkatan produksi flavonoid daun kemuning diduga dapat dilakukan dengan pemupukan. Pemupukan yang aman bagi tanaman obat adalah dengan pemupukan organik.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh dosis pupuk organik yang berbeda terhadap produksi flavonoid daun kemuning, (2) mengetahui pengaruh interval panen yang berbeda terhadap produksi flavonoid daun kemuning, (3) mengetahui pengaruh interaksi antara dosis pupuk organik dan interval panen yang berbeda terhadap produksi flavonoid daun kemuning.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh dosis pupuk organik terbaik dalam memproduksi flavonoid daun kemuning, (2) terdapat pengaruh interval panen terbaik dalam memproduksi flavonoid tanaman kemuning, (3) terdapat pengaruh interaksi dosis pupuk organik dan interval panen terbaik dalam memproduksi flavonoid daun kemuning.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai produksi flavonoid daun kemuning yang dipupuk organik dan dipanen dengan berbagai interval panen. Melalui hasil penelitian ini diharapkan masyarakat memperoleh informasi teknik budidaya yang tepat untuk memperoleh tanaman kemuning yang mengandung senyawa bioaktif yang tinggi sebagai tanaman obat.

Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab tujuan penelitian maka dilakukan percobaan di lapangan dan di laboratorium untuk mengidentifikasi kadar bioaktif daun kemuning. Bagan alir kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan percobaan di lapangan yang dilaksanakan di Kebun Percobaan Organik IPB, Cikarawang, Dramaga. Bagan alir penelitian “Produksi Flavonoid Daun Kemuning (Murraya paniculata L. Jack) pada Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam dengan Interval Panen yang Berbeda” dipaparkan pada Gambar 2.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik dan Manfaat Tanaman Kemuning

Murraya paniculata Linn. (sinonim: Chalcas paniculata L., Chalcas exotica L. dan Murraya exotica L.) termasuk ke dalam famili Rutaceae, dan dikenal dengan nama orange jessamine. Kemuning tersebar di bagian India dan Pulau Andaman pada ketinggian 1500 m dari permukaan laut (dpl). kemuning berasal dari India dan Srilangka hingga Myanmar (Burma), bagian Selatan China, Taiwan, Thailand, dan ke wilayah timur sepanjang wilayah Malesia sampai ke utara Australia dan Caledonia (Gautam dan Goel 2012).

Kemuning berbatang kecil dengan mahkota menyebar dan pendek, bengkok dan bunga yang harum. Tinggi batang mencapai 3-3.5 m (Gautam dan Goel 2012). Kayu kemuning berwarna kuning muda. Seiring bertambahnya usia, warna kayu yang tadinya berwarna kuning muda akan berubah menjadi coklat. Serat kayunya halus dan keras tapi mudah dibelah. Batang kemuning beralur dan tidak berduri dan diameter batang dapat mencapai 60 cm (Heyne 1987). Daun kemuning mengkilap dan gelap di atas, berbentuk bulat telur berujung lancip dan panjangnya 3-7 cm (Gilman 1999). Daun kemuning merupakan daun majemuk, bersirip ganjil, dengan anak daun 3-9, dan letaknya berselang seling, serta tidak berbau ketika diremas. Helaian anak daun bertangkai, bentuk bulat telur sungsang atau jorong, ujung dan pangkal runcing, tepi rata atau agak beringgit, panjang 2-7 cm, dan lebar 1-3 cm. kemuning bersifat pedas, pahit, dan hangat (Ayu 2011). Kemuning berbunga putih, beraroma harum dan berbunga sepanjang tahun. Ukuran bunga kemuning sekitar 1.5-2 cm bertangkai pendek (Gilman 1999). Bunga kemuning merupakan bunga majemuk yang keluar dari ketiak daun atau ujung ranting, berbentuk terompet berwarna putih, jumlahnya sekitar 1-8 (Mattjik 2010). Buah kemuning termasuk buah buni berdaging, bentuknya bulat telur atau bulat memanjang, dengan panjang 8-12 mm, berwarna hijau jika masih muda dan bewarna merah ketika masak yang muncul sepanjang tahun. Kulit buah kemuning mengandung minyak dan dalam satu buah terdapat 1-2 biji (Mursito dan Prihmantoro 2011)

Kemuning hidup di daerah yang terkena sinar matahari pada tanah alkalin, liat, pasir dan lempung. Kemuning memiliki toleransi tinggi terhadap cekaman kekeringan. Jarak antar tanaman yang digunakan bila dibudidayakan di lahan yakni sekitar 91-152 cm (Gilman 1999). Kemuning merupakan tumbuhan hutan, tumbuh di semak belukar dan di taman sebagai perdu hias. Kemuning bisa tumbuh sampai pada ketinggian 400 m dpl (Siregar 2005). Lingkungan tumbuh kemuning yaitu cahaya sedang hingga terang tetapi toleran terhadap cahaya rendah, kelembaban 60-70%, dan suhu udara sekitar 18 240C. Kemuning dapat ditemukan

hingga ketinggian ± 400 mdpl. Tanah yang cocok untuk budidaya kemuning yaitu tanah masam, tanah alkali, tanah lempung, tanah liat, dan tanah berpasir (Mattjik 2010).

bahwa komposisi minyak atsiri menjadi bahan utama dalam pembentukan aroma dan rasa seperti pinene, sabinene, caryophyllene, candinol dan cadinene. Mattjik (2010) menyatakan bahwa dalam keseharian, kemuning umumnya digunakan sebagai tanaman hias dan tanaman obat. Selain itu, Senyawa metabolit sekunder yang terkandung di tanaman kemuning dilaporkan dalam beberapa karya ilmiah mempunyai aktivitas biologi sebagai obat pemati rasa (anestesia), penenang (sedatif), penurun panas (antipiretik), dan antibakteri terhadap Staphylococcus aureus.

A B C D

Gambar 3 A. tanaman kemuning, B. daun, C. bunga, D. buah Pupuk Organik

Pupuk diberikan pada tanaman bertujuan untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang tidak tercukupi oleh tanah. Umumnya unsur hara telah tersedia di dalam tanah, tetapi karena secara terus menerus diserap dan digunakan oleh tanaman maka kadarnya akan berkurang. Unsur hara dalam tanah terus berkurang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga perlu tambahan dari luar berupa pupuk, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, unsur hara terdiri dari unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau unsur hara makro (N, P, K, S, C dan Mg) dan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau unsur mikro (Cl, Mn, Fe, Cu, Zn, B, dan Mo).

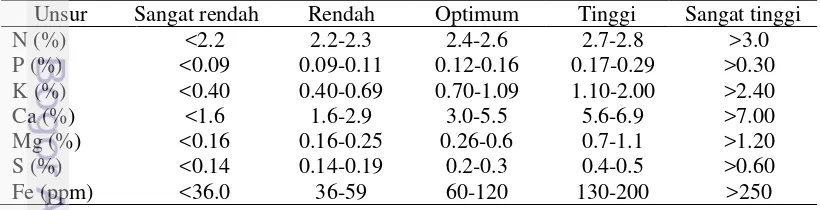

Informasi mengenai standar kecukupan pupuk pada tanaman kemuning belum ada sebelumnya, sehingga dapat mengacu pada tanaman jeruk. IFA World fertilizer use manual (1992) mengemukakan standar kecukupan unsur hara pada tanaman jeruk dengan konsep nilai standar yang dikembangkan merupakan harga rata-rata kadar hara pada tanaman yang pertumbuhan dan produksinya baik yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Standar kecukupan unsur hara pada tanaman jeruk menurut IFA

Unsur Sangat rendah Rendah Optimum Tinggi Sangat tinggi N (%) <2.2 2.2-2.3 2.4-2.6 2.7-2.8 >3.0 P (%) <0.09 0.09-0.11 0.12-0.16 0.17-0.29 >0.30 K (%) <0.40 0.40-0.69 0.70-1.09 1.10-2.00 >2.40 Ca (%) <1.6 1.6-2.9 3.0-5.5 5.6-6.9 >7.00 Mg (%) <0.16 0.16-0.25 0.26-0.6 0.7-1.1 >1.20 S (%) <0.14 0.14-0.19 0.2-0.3 0.4-0.5 >0.60 Fe (ppm) <36.0 36-59 60-120 130-200 >250

1-3 cm 1.5-2 cm 8-12 mm

Berdasarkan bahan pembentuknya, pupuk dapat digolongkan menjadi pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik berasal dari bahan kimia yang diubah melalui proses produksi (Lingga dan Marsono 2004). Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara yang dibutuhkan tanaman. Pupuk organik sangat bermanfaat dalam peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas. Pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi degradasi lahan (Simanungkalit et al. 2006).

Definisi pupuk organik yang dikemukakan oleh International Organization for Standardization (ISO) bahwa pupuk organik atau bahan karbon, pada umumnya berasal dari tumbuhan dan/atau hewan, ditambahkan ke dalam tanah secara spesifik sebagai sumber hara, pada umumnya mengandung nitrogen yag berasal dari tumbuhan dan/atau hewan. Permentan No.2/Pert/Hk.060/2/2006 tentang pupuk organik dan pembenah tanah, menyebutkan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari bahan tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Association of America plant food Control Officials (AAPFCO) mendefinisikan pupuk organik sebagai pupuk yang mengandung karbon sebagai komponen esensial (tetapi tidak dalam bentuk karbonat). Pupuk organik sebagai bahan mengandung karbon dan satu atau lebih unsur yang lain selain hidrogen dan oksigen yang penting bagi pertumbuhan tanaman (Sutanto 2008).

Susanti et al. (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemupukan sangat berpengaruh terhadap produk primer maupun produk sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang penting di antaranya ketersediaan hara pada media tanam kolesom. Unsur hara N, P, dan K di tanah terus berkurang karena diambil untuk pertumbuhan tanaman dan terangkut pada waktu panen, tercuci, menguap, dan erosi. Mualim et al. (2012) menambahkan bahwa kekurangan N, P, dan K dapat dicukupi dengan pemupukan. Jumlah pupuk yang akan diberikan berhubungan dengan kebutuhan unsur hara tanaman kolesom, kadar unsur hara yang ada dalam tanah dan kadar unsur hara yang terdapat dalam pupuk.

Pupuk organik jika dibedakan berdasarkan kadar haranya maka secara umum dapat dikelompokkan menjadi pupuk organik penyedia N, P dan K. Studi literatur dari beberapa penelitian dan pustaka menunjukkan bahwa pupuk kandang dapat digunakan sebagai sumber N, pupuk guano sebagai sumber P, dan abu sekam sebagai sumber K (Mualim 2012, Mulyana et al. 2015, Karimuna et al.

Tabel 2 Kadar hara beberapa bahan dasar pupuk organik sebelum dan setelah dikomposkan

Jenis bahan asal Kadar hara (g 100 g

-1

Sumber : Tim Balittanah dalam Hartatik dan Widowati (2005). Pupuk Kandang Ayam

Pupuk kandang didefinisikan sebagai semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah (Hartatik dan Widowati 2006). Hasil penelitian Karimuna (2015) pada kemuning diperoleh dosis optimum pupuk kandang ayam untuk menghasilkan bobot basah dan bobot kering daun pada umur 34 bulan setelah tanam yaitu sebesar 3.1 dan 6.5 kg.tanaman-1. Penelitian Mulyana (2015) pada tanaman torbangun menunjukkan bahwa pemupukan dengan kombinasi pupuk (15 ton ha-1 pupuk kandang ayam + 2 ton ha-1 pupuk guano + 5.5 ton ha-1 abu sekam) menghasilkan konsentrasi dan produksi metabolit sekunder saponin yang paling baik dan pemupukan dengan kombinasi dosis 15 ton ha-1 pupuk kandang ayam + 5.5 ton ha-1 abu sekam menghasilkan konsentrasi hara pucuk yang paling baik.

Penambahan pupuk kandang ayam pada pembibitan kemuning telah dilakukan oleh Syahadat (2012) menunjukkan hasil tertinggi pada pengamatan jumlah daun, jumlah anak daun, jumlah bunga, jumlah cabang, dan hasil skoring bbit berkualitas baik degan kombinasi media tanam berupa tanah latosol Dramaga + arang sekam + pupuk kandang ayam (1:1:1 v/v) dan fertigasi 1 kg pupuk kandang ayam dalam 1 liter air, dengan dosis 60 mL per bibit kemuning.

Abu Sekam

Salah satu limbah pertanian yang dapat digunakan sebagai pupuk organik adalah abu sekam. AICOAF (2001) menyatakan bahwa dengan penambah abu sekam dapat meningkatkan pH tanah, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan P, selain itu dapat meningkatkan aerasi daerah perakaran serta kapasitas memegang air dan nilai tukar K dan Mg. Bronzeoak (2003) dan Foletto et al.

(2006) menambahkan bahwa abu sekam mengandung 0.01-2.69% P2O5,

0.1-2.54% K2O, 94.4% SiO2, 0.16% Al2O3, 0.77% Na2O, 0.59% MnO, 0.83% CaO,

1.21% MgO, 0.03% Fe2O, dan pH 8.1-11.0. Priyadharshini dan Seran (2009)

abu sekam pada lahan pertanian selain sebagai sumber silikat juga merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan oleh limbah pertanian sekaligus upaya pengembalian sisa panen ke areal pertanian. Peranan silikat adalah untuk melepaskan P terjerap dan mencegah terjadinya fiksasi P. Buresh et al. (1997) menyatakan bahwa pemberian silikat dapat mengurangi jerapan P, walaupun silikat sendiri secara umum tidak digolongkan sebagai unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. P merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan akar yang akan membantu penyerapan unsur hara.

Matichenkov and Calvert (2002) menjelaskan aktivitas Si di dalam tanah melalui dua proses. Proses pertama melibatkan peningkatan asam mono silikat mengakibatkan P yang sedikit terlarut menjadi tersedia bagi tanaman. Proses kedua, mengadsorbsi P, sehingga menurunkan pencucian P sampai 30-90% seperti dijelaskan dengan persamaan:

2Al (H2PO4)3 + 2Si (OH)4 + 5H+ Al2Si2O5 + 5H3PO4 + 5H2O

2FePO4 + Si (OH)4 + 2H+ Fe2SiO4 + 2H3PO4

Hasil penelitian Dhalimi (2003) pada tanaman panili menjelaskan bahwa pemberian abu sekam sebagai bahan organik untuk campuran media tanah dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman di pembibitan baik terhadap jumlah daun maupun tinggi dan diameter batang. Selain itu pemberian abu sekam dapat memperbaiki sifak fisik dan kimia tanah. Penelitian Sudadi et al. (2014) dengan pemberian kombinasi pupuk pada padi berupa abu sekam setara 100 kg ha-1 KCl + inokulan azola g.m-2 + fosfat alam setara 150 kg ha-1 SP-36 menghasilkan gabah kering giling 5014.78 kg ha-1. Kadar K2O pada abu sekam berkisar 1.1%. Selain

mengandung unsur K abu sekam juga mengandung unsur hara makro lainnya seperti N (0.16%) dan P (0.26% P2O5). Hasil penelitian Mualim (2012) dengan

penggunaan kombinasi dosis pupuk organik berupa abu sekam 8.2 ton ha-1 + pupuk kandang sapi 18.4 ton ha-1 + guano 378.0 kg ha-1 menghasilkan produksi pucuk kolesom yang tinggi. Penelitian Mulayana (2015) pada torbangun dengan pemberian kombinasi dosis pupuk (5.5 ton ha-1 abu sekam + 15 ton ha-1 pupuk kandang ayam + 2 ton ha-1 pupuk guano) meningkatkan produksi total saponin sebesar 23.76 g m-2.

Senyawa Metabolit Sekunder

Tumbuhan memiliki banyak sekali lintasan biosintesis yang akan menghasilkan menjadi metabolit primer dan sekunder. Selain menghasilkan metabolit primer tanaman menghasilkan metabolit sekunder yang ditemukan pada organisme tertentu, atau kelompok organisme dan merupakan ekspresi individual suatu spesies (Dewick 2002). Lintasan pentose fosfat, glikolisis, dan siklus asam trikarboksilat merupakan lintasan metabolisme primer yang paling umum ditemukan karena berkaitan dengan respirasi aerobik dan biosintesis adenosine trifosfat (ATP). Lintasan metabolisme menyediakan prekursor atau substrat yang berperan dalam metabolisme sekunder.

golongan fenol alam yang terbesar (Markham 1988). Flavonoid merupakan salah satu senyawa aromatik dalam tanaman yang disintesis melalui biosintesis gabungan membentuk 2 sistem cincin. Cincin A berasal dari 3 unit asetat, sedangkan ring B dan 3 karbon pada bagian tengah ring berasal dari asam sinamat. Dua lintasan biosintesis yaitu lintasan asetat-malonat dan asam shikimat adalah lintasan yang penting dalam proses biosintesis flavonoid (Vickery dan Vickery 1981). Beberapa lintasan berupa lintasan L-galaktosa (Smirnoff-Wheeler) menghasilkan vitamin C (asam askorbat), lintasan asam Shikimat yang kemudian menghasilkan asam amino aromatik seperti fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Lintasan fenilpropanoid dan asam malonat menghasilkan senyawa fenolik diantaranya antosianin, flavonoid, lignin, tannin dan quinon. Lintasan terpenoid dan lintasan asam mevalonat menghasilkan kelompok terpen dan steroid (Mualim 2012).

Penelitian untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder pada tanaman kemuning telah dilakukan oleh Choudhary et al. (2002) bahwa selain senyawa murranganone dan paniculatin, terdapat 2’-0-ethylmurrangatin berupa produk alami yang baru dari daun kemuning. Nugroho et al. (2010) berupa senyawa turunan flavonoid yaitu 2, 3’, 4’, 5, 5’, 7 –heksametoksiflavon dan 3’, 4’, 5, 5’, 7 – pentametoksiflavon. Gautam dan Goel (2012) ekstrak tanaman kemuning mengandung alkaloid, flavonoids, senyawa fenolik, karbohidrat, protein, asam amino namun tidak terlihat ada saponin. Skema lintasan biosintesis metabolis primer dan sekunder pada tumbuhan disajikan pada Gambar 4.

Flavonoid

Flavonoid adalah senyawa fenolik yang dihasilkan melalui lintasan fenilpropanoid yang merupakan lintasan biosintesis penghasil senyawa kelompok besar senyawa fenolik. Lintasan ini menggunakan fenilalanin sebagai prekursor utamanya dengan enzim pengkatalis reaksinya berupa PAL. Vickery dan Vickery (1981) menyebutkan bahwa pada jalur asam sikimat akan terbentuk fenilalanin yang merupakan salah satu senyawa asam amino aromatik yang selanjutnya akan menghasilkan p-asam kumarat, sedangkan pada jalur asetat malonat akan terbentuk asetil CoA yang akan menghasilkan malonil CoA, setelah mengikat satu molekul CO2.

Secara umum kelompok besar senyawa fenolik dapat dibagi menjadi senyawa flavonoid dan non flavonoid. Flavonoid dapat dibagi menjadi sub-kelas yaitu antosianin, flavanol, flavanon, flavonol, flavon dan isoflavon. Flavonoid yang mengikat molekul gula disebut sebagai flavonoid glikosida, sedangkan yang tidak mengikat molekul gula disebut sebagai flavonoid aglikon. Flavonoid yang terkandung dalam tanaman termasuk dalam bentuk glikosida (Muchtadi 2012). Flavonoid merupakan salah satu senyawa antioksidan yang mempunyai aktivitas antibakteri, anti-inflamatori, antialergi, antimutagenik, antiviral, antineoplastik, anti-trombotik, aktivitas vasodilatori, dan juga dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler pada manusia (Rice-Evan et al. 1996, Yochum et al. 1999, Polagruto et al. 2003). Antosianin dan kuersetin merupakan bagian golongan flavonoid telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker pada manusia (Lamson et al. 2002, Katsube et al. 2003, Zhang et al. 2012).

Daun kemuning mengandung senyawa flavonoid, turunan flavonoid, kumarin, alkaloid, dan bersifat antioksidan (Siregar 2005, Rohman dan Riyanto 2005, Nugroho et al. 2010, Zhang et al. 2012). Aktivitas antibakteri yang berasal dari daun kemuning memiliki kadar hambat minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM) masing-masing sebesar 30 dan 40% terhadap bakteri E.coli

(Dwi 2007).

Pemanenan

Pemanfaatan daun kemuning sebagai bahan obat tidak terlepas dari kegiatan pemanenan. Pemanenan dengan cara pemangkasan merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Tanaman yang tidak dipangkas menghasilkan bunga lebih awal dibandingkan dengan tanaman yang dipangkas (Marini 2014). Singkong yang ditanam untuk menghasilkan daun memperoleh jumlah daun lebih banyak ketika sering dipanen (Hue et al. 2012). Manfaat pemangkasan pada tanaman teh selain untuk menjaga bidang petik agar tetap rendah juga mendorong pertumbuhan tanaman teh agar tetap pada fase vegetatif, merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, dan membuang cabang-cabang yang tidak produktif (Aprisiani 2008).

bahwa perpanjangan interval panen dari 8 minggu menjadi 16 minggu menyebabkan kadar protein pada Cratylia argentea mengalami penurunan dari 219 g/kg BK menjadi 185 g/kg BK. Penelitian Hue et al. (2012) menunjukkan bahwa kadar tanin total meningkat pada panen pertama dan cenderung menurun pada panen berikutnya disaat kadar HCN (Hydrogen cyanide) meningkat pada singkong.

3 METODE

Tempat dan Waktu

Percobaan ini dilaksanakan di kebun percobaan organik Cikarawang, IPB dengan letak geografi antara 6o30' - 6o45' LS dan 106o30'-106o45' BT, Bogor, Indonesia. Jenis tanah pada lahan penelitian ini adalah Latosol Dramaga dengan ketinggian tempat 250 m dpl. Percobaan ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai dengan Februari 2015. Analisis pupuk telah dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB. Analisis peubah produksi dilakukan di Laboratorium Pasca Panen Departemen Agronomi dan Hortikultura, IPB. Analisis kadar fitokimia dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka, IPB.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan antara lain tanaman kemuning berumur 33-41 bulan setelah tanam (BST), pupuk kandang ayam, abu sekam padi, pupuk guano, dan bahan-bahan analisis kimia. Peralatan yang akan digunakan antara lain meteran, timbangan digital, gunting/cutter, blender vorteks, mortar porselin,

Centrifuge Scan Speed mini dan HERMLE Z383K, Spectrophotometer UV-Vis,

microplate, Elisa reader (Biotech epoch), oven Memmert, kamera dan alat-alat pertanian.

Metode Percobaan

Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial dengan dua faktor dan empat ulangan. Faktor pertama terdiri atas 8 taraf dan faktor ke-dua terdiri atas 3 taraf perlakuan. Perlakuan yang dicobakan adalah kombinasi dosis pupuk organik dan interval panen. Terdapat delapan kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam dan tiga interval panen (Tabel 3).

Tabel 3 Pelakuan kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam dan interval panen pada kemuning

Faktor 1

Jenis pupuk Perlakuan kombinasi dosis pupuk (kg tan -1tahun-1) Pukan ayam (PA)

Hasil sidik ragam yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji lajut Duncan Multiple Range Test (DMRT)pada taraf 5%. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan Software SAS v9 portable. Model linear yang digunakan dalam percobaan ini adalah:

Yijk = µ + τi + ßj+ (αß)ij+ ρk+ εijk

Keterangan:

Yijk : Nilai pengamatan pada pemupukan ke-i, interval panen ke-j, dan kelompok

ke-k

µ : Rataan umum.

αi : Pengaruh perlakuan pemupukan ke-i (i=1,2,3,4, dan5).

ßj : Pengaruh interval panen ke-j (j=1,2, dan 3).

(αß)ij : Interaksi antara perlakuan pemupukan dan interval panen.

ρk : Pengaruh kelompok ke-k (k=1, 2, 3, dan 4 bulan).

εijk : Pengaruh acak pada perlakuan pemupukan ke-I, interval panen ke-j dan

kelompok ke-k

Rata-rata data NPK jaringan daun, bobot basah dan kering daun, serta produksi fitokimia daun digunakan untuk uji korelasi dengan Principel Component Analysis (PCA Biplot) menggunakan Software Minitab 16.

Prosedur Percobaan

Tanaman yang digunakan dalam penelitian merupakan tanaman yang telah tumbuh pada jarak tanam 1 m x 1 m di kebun percobaan organik Cikarawang dengan tinggi tanaman rata-rata mencapai 108 cm dengan penambahan 0.42 kg tanaman-1 pupuk guano sebagai pupuk dasar. Frekuensi pemupukan dilakukan sesuai dengan frekuensi panen, sehingga total masing-masing dosis aplikasi pupuk merupakan dosis per tahun. Cara pemupukan dilakukan dengan membuat alur yang mengelilingi tanaman tepat di bawah ujung tajuk dengan kedalaman 20-30 cm dan pupuk segera ditaburkan dalam alur tersebut kemudian ditutup. Pemanenan dilakukan dengan cara pangkas rata pada tinggi tanaman 75 cm dari permukaan tanah (Gambar 5).

A B

Gambar 5 Pemangkasan tanaman kemuning A. tinggi pangkas untuk panen, B. bagian daun sampel

Sebelum percobaan dilakukan analisis hara tanah dan hara pupuk. Peubah produksi yang diamati berupa bobot basah dan kering daun total, serta bobot basah ranting total. Peubah fitokimia dan hara jaringan daun dilakukan pada sampel daun yang telah terbentuk sempurna, yang diamati berupa analisis hara N, P, dan K jaringan daun, kadar protein, aktivitas enzim PAL (Phenylalanin ammonia liase), kadar flavonoid total, kadar antosianin, kadar klorofil total, dan aktivitas antioksidan.

Pengamatan

Analisis hara tanah dan hara pupuk

Analisis hara tanah dilakukan sebelum dan setelah penelitian untuk mengetahui kadar hara dalam tanah. Analisis hara pupuk dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan untuk mengetahui kadar hara pupuk.

Peubah produksi (g)

Bobot basah daun diperoleh dengan cara menimbang bobot basah semua daun yang telah dipisahkan dari ranting hasil panen pada ketinggian 75 cm dari permukaan tanah, setiap kali panen. Ranting ditimbang sebagai bobot basah ranting total. Untuk interval panen 2 bulan semua daun hasil panen 4 kali pemanenan, dan hasil panen 2 kali pemanenan untuk interval 3 dan 4 bulan. Bobot kering daun diperoleh dengan cara menimbang daun yang telah mengalami proses pengeringan dalam oven 600C selama 3 hari.

Kadar hara dan senyawa fitokimia daun

Kadar hara dan senyawa fitokimia daun kemuning merupakan rata-rata data hasil analisis pada panen awal dan akhir setiap interval panen menggunakan daun dewasa ke-4 dan 5. Perhitungan serapan hara dan produksi senyawa fitokimia dilakukan dengan cara mengalikan bobot basah atau bobot kering daun panen dengan konsentrasi atau kadar senyawa fitokimia.

Analisis kadar hara pada jaringan daun (N, P, dan K)

Penentuan N total dilakukan dengan menggunakan metode Kjeldahl. Penentuan kadar P dan K dengan menggunakan metode pengabuan kering. Konsentrasi P diukur dengan Spectrophotometer UV-VIS dan K diukur dengan

Flamephotometer.

Total klorofil dan antosianin

Analisis kadar klorofil dan antosianin menggunakan metode Sims dan Gamon (2002). Contoh daun segar yang telah halus dalam asetris (2 ml), disentrifus (14000 rpm, 10 menit). Supernatan (1 ml) ditambahkan asetris (3 ml) dan dicampur rata. Absorbansi campuran diukur dengan Spectrophotometer untuk mengukur pigmen dengan gelombang cahaya tampak 663, 647, dan 537 nm. Aktivitas enzim PAL (Phenylalanine Ammonia-lyase)

1 mmol/L EDTA; 5 mmol/L MgCl2; 0.05% Triton X-100; 2.5 mmol/L

dithiothreitol) dilarutkan larutan L-Phe (2.4 ml) dan HCl (0.5 ml) diukur menggunakan Spectrophotometer dengan 2λ0 nm. Kontrol menggunakan

campuran L-Phe (2.5 ml) dan HCl (0.5 ml) tanpa penambahan sampel. Kurva standar menggunakan asam sinamat dalam air destilata (0, 50, 100, dan 150 ppm). Absorbansi dinyatakan dalam milligram asam sinamat per milligram protein (mg CA.mg protein-1).

Protein

Analisis kandungan protein menggunakan metode Lowry (Waterborg 2002). Persiapan sampel untuk analisis protein sama dengan persiapan sampel untuk analisis aktivitas PAL. Absorbansi ekstrak daun segar kemuning diukur menggunakan Spectrophotometer dengan panjang gelombang 650 nm.

Menggunakan Bouvine Serum Albumin (BSA) sebagai standar (0, 50, 100, 150, dan 200 ppm).

Flavonoid total

Analisis kadar flavonoid total menggunakan metode Aluminium chloride colorimetric, Chang et al. (2002) dengan sedikit modifikasi. Kurva standar penciri menggunakan kuersetin dalam metanol. Kuersetin merupakan salah satu zat aktif kelas flavonoid yang kuat secara biologis. Absorbansi larutan sampel dan kurva standar diukur dengan Spectrophotometer UV-Vis dengan 415 nm. Kadar flavonoid pada sampel kering daun kemuning didapat dengan cara memasukkan nilai absorbansi pada kurva standar kuersetin dengan persamaan kurva yaitu y = 0.0383x + 0.0911. Hasil pengukuran kadar flavonoid dinyatakan sebagai miligram ekuivalen kuersetin per gram bobot kering (mg SK g BK-1).

Aktivitas Antioksidan

Analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode radikal bebas stabil,

1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH) assay, modifikasi dari Leu et al. (2006) dan Salazar et al. (2009). Ektrak kering daun kemuning dalam etanol (0.1g ml-1), 300 µl larutan yang terdiri dari 150 µl larutan ekstrak dan 150 µl larutan DPPH, diinkubasi pada suhu ruang dan gelap selama 30 menit. Absorbansi diukur dengan menggunakan Elisa reader dengan panjang gelombang 517 nm. Aktivitas antioksidan dinyatakan sebagai persentase penangkapan (scavenging) dan dibandingkan menggunakan kontrol positif kuersetin (0, 2.5, 5, 7.5, dan 10 ppm), kontrol negatif berupa campuran 150 µl etanol dan 150 µl DPPH. Persentase penangkapan diperoleh dengan menggunakan rumus:

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

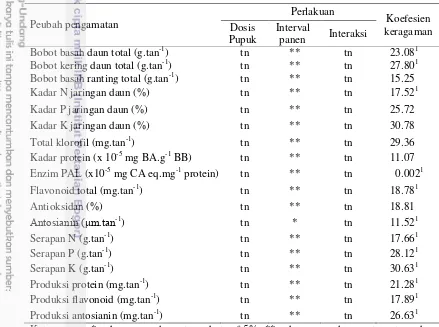

Hasil analisis ragam (Tabel 4) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berbeda akibat perlakuan terhadap peubah yang diamati. Pemberian kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam berpengaruh tidak nyata, tetapi akibat perlakuan interval panen nyata hingga sangat nyata terhadap masing-masing peubah pengamatan. Berdasarkan hasil analisis ragam interaksi perlakuan kombinasi dosis pupuk organik dan interval panen berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah yang diamati.

Tabel 4 Rekapitulasi hasil analisis ragam akibat perlakuan kombinasi dosis pupuk orgnik dan interval panen yang berbeda pada kemuning

Peubah pengamatan Bobot kering daun total (g.tan-1)

Bobot basah ranting total (g.tan-1)

tn Keterangan : * = berpengaruh nyata pada taraf 5%; ** = berpengaruh sangat nyata pada

taraf 1% tn = tidak berbeda nyata pada taraf 5%; (1) = hasil transformasi

√x

Kondisi Umum

Keadaan Iklim

pada bulan Juni dan September 2014 di bawah 100 mm yaitu 84.7 dan 21.8 mm per bulan. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, bulan basah ditunjukkan dengan curah hujan >200 mm per bulan dan bulan kering ditunjukkan dengan curah hujan <100 mm per bulan serta bulan lembab berkisar 100-200 mm per bulan (Bayong 2004).

Tabel 5 Curah hujan selama penelitian (Juni 2014 – Februari 2015)

Sumber: BMKG Dramaga, Bogor 2015 Kondisi Kimia Tanah dan Pupuk

Hasil analisis Balittanah Kampus Penelitian Cimanggu (2014), pH H2O

lahan penelitian sebelum pemupukan sebesar 6.2 termasuk dalam golongan tanah agak masam. Kadar P sangat tinggi diduga karena tidak ada unsur lain yang mengikat sehingga tersedia dalam jumlah yang banyak. Kadar unsur K tergolong sangat rendah. Hasil analisis kimia tanah dapat disajikan pada Tabel 6.

Aplikasi kombinasi pupuk kandang ayam dan abu sekam menyebabkan perubahan terhadap kondisi kimia dan fisika lahan percobaan yang ditunjukkan dengan peningkatan pH tanah dari agak masam menjadi netral. Terjadi perubahan pH agak masam (6.2) menjadi netral (6.8 – 7.5), peningkatan kadar hara N, P, dan K di dalam tanah. Pada tanah tanpa pemberian pupuk (kontrol) terjadi peningkatan pH tanah seiring dengan peningkatan kadar hara N, P, dan K yang tersedia dari kondisi tanah awal penelitian sebelum pemupukan. Hal ini diduga karena beberapa faktor seperti jarak tanam kemuning yang sempit serta hujan yang menyebabkan perpindahan hara yang berasal dari pupuk. Kondisi ini mendukung untuk ketersediaan hara di daerah perakaran yang dapat diserap oleh tanaman, karena sebagian besar hara mudah larut dalam air pada pH netral sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Hardjowigeno 2007).

Tabel 6 Hasil analisis kadar hara tanah awal, akhir penelitian dan pupuk organik

Peubah kimia

Pupuk organik Tanah

awal penelitian

Tanah akhir penelitian berdasarkan dosis pupuk (kg.tanaman-1.tahun-1)

Pukan ayam Abu sekam 0-0 0-3 7-0 7-3 14-0 14-3 21-0 21-3 Sumber: Hasil analisis Balittanah Kampus Penelitian Cimanggu 2014. Berdasarkan kriteria penilaian dari Hardjowigeno (2007).

Pengaruh Kombinasi Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam Terhadap Bobot Daun dan Ranting Tanaman Kemuning

Pemberian kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam daun total dan bobot ranting total, dengan peningkatan masing-masing sebesar 21.99, 24.93, dan 42.93% dari tanaman kontrol. Selanjutnya bobot daun dan ranting mengalami penurunan ketika dosis pupuk dinaikkan. Hal ini kemugkinan disebabkan oleh kelebihan kandungan N pada daun yang menyebabkan daun lebih lebar namun tipis sehingga bobot basah dan kering daun total lebih rendah. Jika pasokan N rendah, karbohidrat disimpan di dalam sel vegetatif, sehingga sel-sel menebal. Sebaliknya jika N berlebihan dan kondisi cocok untuk pertumbuhan, maka protein akan terbentuk, penumpukan protein di sel vegetatif berkurang, dinding sel menjadi tipis, selain itu pembentukan protoplasma lebih tinggi, sehingga tanaman banyak mengandung air (Havlin et al. 2005, Darmawan dan Baharsjah 2010).

Tabel 7 Pengaruh kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam terhadap bobot basah daun, bobot kering daun, bobot basah ranting, dan persentase bobot basah daun terhadap bobot panen total

Kombinasi dosis

untuk pertumbuhan tanaman (Gardiner and Miller 2004). Unsur K memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah daun, bobot basah dan bobot kering beberapa komoditi tanaman (Bahadur et al. 2000, Shafeek et al,

2013). Hal ini mendukung penelitian Mualim et al. (2009) yang menemukan bahwa unsur hara K menjadi faktor pembatas pada produksi daun kolesom.

Pengaruh Interval Panen Terhadap Bobot Daun dan Ranting Tanaman Kemuning

Interval panen 4 bulan menunjukkan bobot basah daun tertinggi, dengan bobot 60.03% lebih tinggi dibandingkan interval panen 2 bulan. Sebaliknya bobot basah ranting total pada panen 3 bulan lebih tinggi 61.56% dibandingkan panen 4 bulan sehingga persentase bobot basah daun total terhadap bobot panen total lebih rendah pada interval panen 3 bulan sebesar 28.92% dari interval panen 4 bulan. Bobot kering daun tertinggi dihasilkan pada tanaman dengan interval panen 4 bulan dengan selisih bobot 63.14% dari bobot kering yang dihasilkan pada tanaman dengan interval panen 2 bulan (Tabel 8).

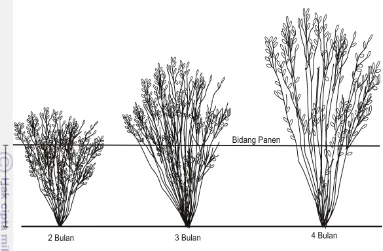

Perbedaan bobot daun dan ranting panen diduga berkaitan dengan waktu pertumbuhan. Pertumbuhan terlihat dari peningkatan berat kering atau tinggi tanaman, dan terdapat hubungan antara ukuran pertumbuhan dan waktu. Pola umum pertumbuhan berupa peningkatan ukuran organ, diikuti dengan peningkatan lebar organ selama periode tertentu (Tisdale et al. 1985). Kemuning yang dipanen dengan pemangkasan pada ketinggian 75 cm pada interval panen 3 bulan diduga masih berada pada fase logaritmatik. Fase ini diindikasikan dengan pertumbuhan awal lambat kemudian meningkat terus dan lebih cepat (Salisbury and Ross 1995). Hal ini terlihat dari kondisi di lapangan bahwa tanaman yang dipangkas pada interval panen 3 bulan menghasilkan ranting yang lebih banyak dan rapat, berbeda dengan tanaman pada interval panen 4 bulan menghasilkan ranting yang jarang dan sedikit namun tumbuh memanjang ke atas. Kemuning yang dipanen pada interval panen 4 bulan diduga telah memasuki fase linear

setelah titik maksimum (puncak) pada kurva sigmoid. Pada fase ini pertumbuhan mulai konstan dan cenderung lambat (Salisbury and Ross 1995). Sehingga ketika tanaman dipangkas, pembentukan ranting baru lebih sedikit dibandingkan pada tanaman dengan interval panen 3 bulan. Ilustrasi perbandingan daun dan ranting tanaman kemuning setelah panen dengan interval panen 2, 3, dan 4 bulan

Gambar 6 Ilustrasi perbandingan daun dan ranting kemuning setelah panen pada interval panen 2, 3, dan 4 bulan

Pemanenan berkaitan dengan keseimbangan hara dalam tanah yang sebagian terbawa oleh organ yang dipanen. Kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan daun baru sehingga harus memerhatikan ketersediaan hara akibat interval panen. Interval panen 4 bulan menunjukkan produksi daun tertinggi terlihat dari bobot basah dan kering daun. Meskipun bobot basah dan kering daun untuk interval panen 2 bulan merupakan total dari 4 kali pemanenan namun tidak cukup untuk menghasilkan bobot basah dan kering daun yang lebih tinggi daripada interval panen 4 bulan, karena jumlah daun hasil panen 2 bulan jauh lebih sedikit dibandingkan interval panen 3 dan 4 bulan. Semakin lebar interval panen, semakin panjang waktu yang diperoleh oleh tanaman untuk recovery

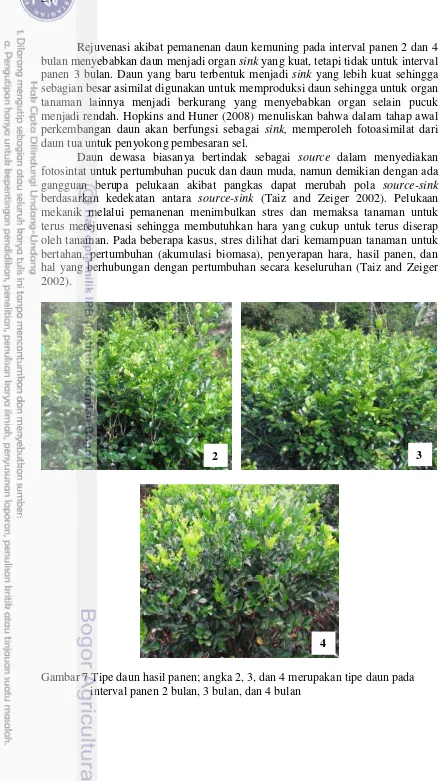

akibat luka panen dan rejuvenasi daun baru sehingga daun yang dihasilkan juga lebih banyak. Kondisi hara N, P, dan K di jaringan daun berdasarkan interval panen (Tabel 9) menunjukkan kategori optimum hingga sangat tinggi (menurut IFA 1992) berperan penting untuk proses recovery dan rejuvenasi daun kemuning. Persentase bobot basah daun dan bobot basah ranting terhadap bobot panen total menunjukkan bahwa kemuning yang dipanen pada interval 2 bulan dan 4 bulan lebih dari 50% merupakan daun, berbeda dengan interval panen 3 bulan bahwa 57.01% bobot panen merupakan ranting. Tipe daun hasil panen interval panen 2 bulan sebagian besar merupakan pucuk, pada interval panen 4 bulan merupakan campuran pucuk hingga daun dewasa, dan pada interval panen 3 bulan merupakan daun muda hingga dewasa (Gambar 7).

Susanti (2012) melaporkan bahwa tanaman kolesom merespon interval panen berkaitan dengan proses recovery, rejuvenasi, dan organ source-sink. Proses rejuvenasi berjalan lambat bahkan menurun ketika waktu untuk proses recovery

setelah pemanenan sangat pendek karena menurut Kabi dan Bareeba (2008) pemanenan merupakan proses pelukaan terhadap jaringan. Kompetisi antara organ

Rejuvenasi akibat pemanenan daun kemuning pada interval panen 2 dan 4 bulan menyebabkan daun menjadi organ sink yang kuat, tetapi tidak untuk interval panen 3 bulan. Daun yang baru terbentuk menjadi sink yang lebih kuat sehingga sebagian besar asimilat digunakan untuk memproduksi daun sehingga untuk organ tanaman lainnya menjadi berkurang yang menyebabkan organ selain pucuk menjadi rendah. Hopkins and Huner (2008) menuliskan bahwa dalam tahap awal perkembangan daun akan berfungsi sebagai sink, memperoleh fotoasimilat dari daun tua untuk penyokong pembesaran sel.

Daun dewasa biasanya bertindak sebagai source dalam menyediakan fotosintat untuk pertumbuhan pucuk dan daun muda, namun demikian dengan ada gangguan berupa pelukaan akibat pangkas dapat merubah pola source-sink

berdasarkan kedekatan antara source-sink (Taiz and Zeiger 2002). Pelukaan mekanik melalui pemanenan menimbulkan stres dan memaksa tanaman untuk terus merejuvenasi sehingga membutuhkan hara yang cukup untuk terus diserap oleh tanaman. Pada beberapa kasus, stres dilihat dari kemampuan tanaman untuk bertahan, pertumbuhan (akumulasi biomasa), penyerapan hara, hasil panen, dan hal yang berhubungan dengan pertumbuhan secara keseluruhan (Taiz and Zeiger 2002).

Gambar 7 Tipe daun hasil panen; angka 2, 3, dan 4 merupakan tipe daun pada interval panen 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan

2 3

Pengaruh Kombinasi Dosis Pupuk Kandang Ayam dan Abu Sekam Terhadap Kadar dan Serapan Hara Jaringan Daun Tanaman Kemuning

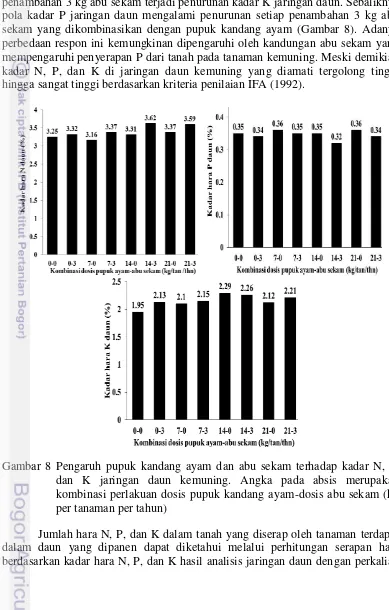

Pemberian pupuk kandang ayam dengan penambahan 3 kg abu sekam menyebabkan kadar N dan K lebih tinggi dibandingkan tanpa penambahan 3 kg abu sekam, kecuali pada kombinasi dosis 14 kg pupuk kandang ayam dengan penambahan 3 kg abu sekam terjadi penurunan kadar K jaringan daun. Sebaliknya pola kadar P jaringan daun mengalami penurunan setiap penambahan 3 kg abu sekam yang dikombinasikan dengan pupuk kandang ayam (Gambar 8). Adanya perbedaan respon ini kemungkinan dipengaruhi oleh kandungan abu sekam yang mempengaruhi penyerapan P dari tanah pada tanaman kemuning. Meski demikian, kadar N, P, dan K di jaringan daun kemuning yang diamati tergolong tinggi hingga sangat tinggi berdasarkan kriteria penilaian IFA (1992).

Gambar 8 Pengaruh pupuk kandang ayam dan abu sekam terhadap kadar N, P, dan K jaringan daun kemuning. Angka pada absis merupakan kombinasi perlakuan dosis pupuk kandang ayam-dosis abu sekam (kg per tanaman per tahun)

bobot kering daun total. Besar serapan hara oleh tanaman dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Pengaruh pupuk kandang ayam dan abu sekam terhadap serapan hara N, P, dan K daun yang dipangkas pada tanaman kemuning. Angka-angka pada absis merupakan kombinasi perlakuan dosis pupuk kandang ayam-dosis abu sekam (kg per tanaman per tahun)

Nilai serapan P dan K menunjukkan pola yang tidak tetap namun sama yaitu serapan hara P dan K meningkat dari tanaman kontrol dengan pemupukan 3 kg abu sekam, nilai serapan P dan K lebih tinggi pada pemupukan dengan dosis 7 kg pupuk kandang ayam tanpa penambahan abu sekam dibandingkan pemupukan dengan 7 kg pupuk kandang ayam dengan 3 kg abu sekam, kemudian serapan P dan K lebih tinggi pada tanaman yang dipupuk dengan dosis 14 kg pupuk kandang ayam dengan penambahan 3 kg abu sekam dibandingkan dengan pemupukan 14 kg pupuk kandang ayam saja, tetapi nilai serapan P dan K lebih rendah pada pemupukan 21 kg pupuk kandang ayam dengan penambahan 3 kg abu sekam dbandingkan dengan pemupukan 21 kg pupuk kandang ayam saja.

negatif terhadap kelebihan pemupukan N, namun meningkatkan ketersediaan unsur P dengan mencegah fiksasi P dalam komplek jerapan dan mengurangi kelebihan serapan Fe dan Mn. Aktivitas Si di dalam tanah dijelaskan oleh Matichenkov dan Calvert (2002) bahwa peningkatan asam monosilikat pada tanah akan mengubah status P menjadi tersedia di dalam tanah. Hal ini karena SiO4

4-memiliki elektronegatifitas lebih besar dibandingkan PO43- sehingga SiO44- dapat

menggantikan PO43- yang terjerap. Selain itu, Si mengurangi leaching P sebesar

40-50% di dalam tanah.

Pengaruh Interval Panen Terhadap Kadar dan Serapan Hara Daun Tanaman Kemuning

Kadar hara N, P, dan K jaringan daun kemuning memperlihatkan respon yang berbeda terhadap interval panen (P<0.01), masing-masing menujukkan kadar tertinggi pada interval panen 3 bulan, kemudian terjadi penurunan pada interval panen 4 bulan (Tabel 9). Hal ini diduga karena adanya perbedaan umur jaringan daun yang digunakan sebagai bahan analisis. Meskipun daun yang digunakan untuk analisis masing-masing waktu panen adalah sama-sama daun dewasa ke-4 dan 5, namun umur jaringan daun berbeda sesuai dengan waktu yang tersedia untuk daun muncul kembali setelah dipanen. Kondisi ini menyebabkan umur daun interval panen 2 bulan lebih muda dibandingkan daun interval panen 3 dan 4 bulan, begitu juga dengan daun interval panen 3 bulan lebih muda dibandingkan daun pada interval panen 4 bulan. Perbedaan umur jaringan menjadi salah satu penyebab berbedanya jumlah hara yang mobil di jaringan daun tersebut, berkaitan dengan perubahan source dan sink. Jaringan yang lebih tua akan memasok hara ke jaringan yang lebih muda sebagai sink yang aktif berkembang, sehingga terjadi perbedaan kadar hara pada jaringan tua dan muda.

Tabel 9 Pengaruh interval panen terhadap kadar hara jaringan daun kemuning Interval Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh tidak nyata menurut uji DMRT α = 5%.

Berdasarkan interval panen, serapan hara N terbesar terdapat pada tanaman kemuning dengan interval panen 4 bulan bersamaan dengan bobot kering daun total tertinggi yang terdapat pada tanaman dengan interval panen 4 bulan (Tabel 8). Serapan hara P dan K tertinggi terdapat pada interval panen 3 bulan (Tabel 10).

semakin dewasa dan tua maka serapan dan distribusi unsur hara mobil semakin berkurang dan ini mengakibatkan perubahan konsentrasi yang signifikan pada bagian tanaman yang telah tua dan muda (Munawar 2011).

Tabel 10 Pengaruh interval panen terhadap serapan hara jaringan daun kemuning

Interval panen Serapan hara (g)

N P K

2 bulan 286.3 b 29.7 b 284.3 c 3 bulan 938.8 a 99.4 a 603.2 a 4 bulan 1 047.3 a 95.2 a 451.1 b Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh tidak nyata menurut uji DMRT α = 5%.

Pengaruh Kombinasi Dosis Pupuk Organik Terhadap Kadar dan Produksi Fitokimia Daun Tanaman Kemuning

Kadar total klorofil daun mengalami peningkatan ketika diberi kombinasi dosis pupuk organik (P>0.05). Berdasarkan Tabel 11 terlihat bahwa kadar total klorofil daun meningkat ketika pemberian 3 kg abu sekam dengan atau tanpa pupuk kandang ayam sekam. Kadar klorofil total daun tertinggi dihasilkan oleh tanaman pada dosis pemupukan 14 kg pupuk kandang ayam dengan atau tanpa penambahan 3 kg abu sekam meningkat sebesar 11.52% dari tanaman kontrol. Peningkatan kadar protein dan aktivitas enzim PAL berdasarkan pemberian kombinasi dosis pupuk organik (P>0.05) menunjukkan pola yang tidak tetap. Hal ini juga terjadi pada tanaman kepel dan torbangun bahwa pemupukan organik tidak berpengaruh terhadap aktivitas enzim PAL (Ramadhan 2015; Mulyana 2015).

Kadar klorofil total terendah terdapat pada tanaman kontrol yang bersamaan ketika kadar hara N, P, dan K jaringan daun juga rendah apabila dibandingkan dengan tanaman yang diberi kombinasi pupuk kandang ayam dan abu sekam (Gambar 8). Kondisi ini menunjukkan bahwa hara N, P, dan K memiliki peranan penting. Nitrogen menjadi bagian klorofil yang berperan untuk menangkap energi cahaya utama yang digunakan dalam proses fotosintesis (Havlin et al. 2005). Peningkatan N daun meningkatkan kadar klorofil dan kapasitas transpor elektron (Evans 1989). Aktivitas biokimia seperti transportasi dan fotosintesis dapat terjadi karena ada senyawa berenergi tinggi (ATP) dengan bahan dasar fosfat (Marschner 2012). Dalam proses sintesis dan transport fotosintat untuk produksi dan penyimpanan pada organ tanaman melibatkan kalium (Havlin et al. 2005). Namun tidak adanya perbedaan nyata kadar klorofil total akibat pemupukan organik menandakan bahwa daun akan tetap menghasilkan klorofil meskipun tanpa dipupuk.

pembentukan protein. Munawar (2011) menyatakan bahwa 80-85% total N merupakan penyusun protein pada tanaman hijau. Percobaan yang dilakukan oleh Chen et al. (2004) pada tanaman sayur daun Brassica menunjukkan bahwa N dapat meningkatkan aktivitas nitrat reduktase yang diperlukan dalam sintesis protein. Ditambahkan oleh Marschner (2012) bahwa untuk sintesis protein dibutuhkan K dalam jumlah besar. Kadar optimum K untuk tanaman jeruk menurut IFA (1992) adalah 0.70 – 1.09%. Pemberian kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam yang berbeda pada penelitian ini menyebabkan kadar K jaringan daun tergolong tinggi hingga sangat tinggi (Gambar 8). Dijelaskan Hardjowigeno (2003) bahwa tanaman cenderung menyerap hara K lebih banyak dari yang diperlukan meski tidak meningkatkan produksi tanaman. Ditambahkan oleh Darmawan dan Baharjhah (2010) bahwa banyaknya zat hara yang diserap oleh tanaman tidak selalu sebanding dengan yang dibutuhkan.

Penambahan dosis pupuk menyebabkan penurunan aktivitas enzim PAL kecuali pada kombinasi dosis pupuk tertinggi (21 kg pupuk kandang ayam dengan penambahan 3 kg abu sekam) dengan peningkatan 5.6% dari tanaman kontrol (Tabel 11). Hal ini sejalan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyana (2015) bahwa kombinasi pupuk kandang ayam dan abu sekam (15 ton per ha pupuk ayam + 5.5 ton.ha-1 abu sekam) menyebabkan aktivitas enzim PAL paling rendah dibandingkan kombinasi pupuk organik lainnya pada tanaman torbangun (Coleus ambinicus Lour.). Karimuna (2015) melaporkan bahwa terjadi penurunan 47.62% aktivitas enzim PAL pada daun dewasa ke-5 tanaman kemuning ketika dosis pupuk ayam dinaikkan dari 2.5 kg menjadi 7.5 kg per tanaman.

Tabel 11 Kadar klorofil total, protein, dan aktivitas enzim PAL daun kemuning Kombinasi dosis

BB: bobot basah daun total; BA: Bouvine albumin; CA: Cinnamic acid; eq: equivalent