DEKOMPOSISI KETIMPANGAN PENDAPATAN

DI INDONESIA PASCA KRISIS

(TAHUN 1999-2005)

OLEH NURALIYAH

H14094025

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

NURALIYAH, ”Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)” dibimbing oleh YetiLis Purnamadewi.

Dari tahun 1968 sampai dengan 1997, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu lebih dari 7 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mendadak berakhir dengan adanya krisis keuangan asing yang dimulai pada tahun 1997. Mengikuti devaluasi baht Thailand, rupiah terdepresiasi dari 3.000 rupiah per dolar Amerika pada bulan Agustus 1997 menjadi sekitar 15.000 pada bulan Juni 1998. Hal tersebut membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,18 persen yang dibarengi tidak terkendalinya tingkat inflasi. Tingkat inflasi mencapai lebih dari 50 persen yang merupakan inflasi tertinggi sejak 1960an. Fluktuasi yang tajam dalam perekonomian Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap standar hidup dan distribusi pendapatan. Masyarakat Indonesia bukan hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun bagaimana pertumbuhan ekonomi itu mampu menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketimpangan ekonomi, khususnya ketimpangan pendapatan merupakan suatu keadaan dimana distribusi pendapatan masyarakat menunjukan keadaan yang tidak merata dan lebih menguntungkan golongan-golongan tertentu. Di lain pihak ada golongan-golongan berpendapatan tertentu yang merasa kurang diperhatikan dan cenderung kurang menikmati hasil-hasil pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tren dan dekomposisi ketimpangan di Indonesia menurut lokasi (kota-desa), pulau dan provinsi, umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam penelitian ini adalah Indeks Theil dan Koefisien Gini. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi pendapatan per kapita rumahtangga di Indonesia adalah data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas, yang disebabkan karena sulitnya memperoleh data pendapatan rumahtangga. Selain itu penduduk Indonesia terkenal dengan “low profile” dalam hal memberikan informasi pendapatan ketika

enumerator menanyakan pendapatan yang diperoleh.

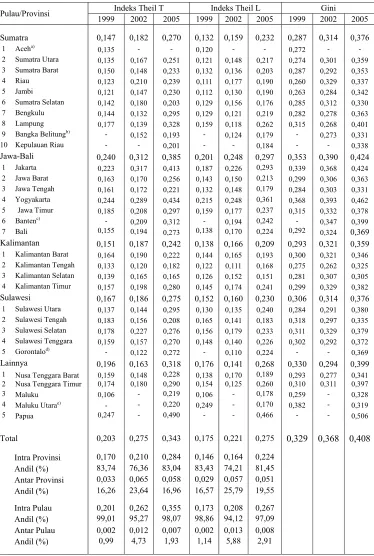

yang signifikan terhadap total ketimpangan. Penurunan ketimpangan antar pulau tidak akan memengaruhi ketimpangan di Indonesia. Sedangkan ketimpangan antar kelompok umur tidak berpengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan metode Theil ternyata ketimpangan antar tingkat pendidikan pada periode 1999-2005 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total ketimpangan.

DEKOMPOSISI KETIMPANGAN PENDAPATAN

DI INDONESIA PASCA KRISIS

(TAHUN 1999-2005)

OLEH NURALIYAH

H14094025

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Judul Skripsi : Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)

Nama : Nuraliyah

NRP : H14094025

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc NIP. 19641018 199103 2 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dedi Budiman Hakim, Ph.D. NIP. 19641022 198903 1 003

Dr. Ir.DD Rina O72

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Oktober 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nuraliyah lahir pada tanggal 7 Januari 1976 di Jakarta.

Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Syamsuar dan Ibu Nurlaeli. Penulis

menamatkan sekolah dasar pada SD Negeri 010 pagi Jakarta Timur pada tahun

1987, selanjutnya menamatkan jenjang SLTP pada SMP Negeri 62 Jakarta pada

tahun 1990. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMUN 54 Jakarta dan lulus

pada tahun 1993.

Setelah tamat SMU, pada tahun 1993 penulis melanjutkan pendidikan ke

Akademi Ilmu Statistik (AIS) Jakarta, tamat pada tahun 1996. Pada tahun yang

sama penulis melanjutkan kuliah ke jenjang S-1 di Universita Terbuka, dan tamat

pada tahun 2001. Lulus dari Akademi Ilmu Statistik, penulis langsung

ditempatkan untuk bekerja pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas

segala anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi yang berjudul “Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian

Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak

yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini terutama kepada Yeti

Lis Purnamadewi, M.Sc yang memberikan bimbingan baik teknis maupun teoritis

dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan

kepada Widyastutik, M.Si yang telah menguji hasil karya ini. Semua saran dan

kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi

ini. Meskipun demikian, semua kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini

sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua

penulis yang memberikan dorongan sepenuhnya, kedua permata hatiku, yaitu

Adiva Razita Syazwani dan Bianca Azra Syazwani, dan kepada saudara-saudara

yang penulis sayangi serta teman-teman yang memberi dukungan serta motivasi

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan

pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Oktober 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur yang tiada henti kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,

karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan

penulisan skripsi ini. Penulis berkewajiban mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan moral-spritual dan material

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Rusman Heriawan, M.S, sebagai Kepala BPS beserta staf dan jajarannya

yang telah memberikan kesempatan sangat berharga kepada penulis

melanjutkan studi ke IPB.

2. Kepala Pusdiklat BPS beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan

kepercayaan kepada penulis guna melanjutkan studi ke IPB.

3. Dedi Budiman Hakim, Ph.D, sebagai Ketua Departemen Ekonomi Fakultas

Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor beserta staf dan jajarannya

atas semua keramahtamahannya menerima penulis sebagai peserta didiknya.

4. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc, selaku dosen pembimbing, semoga Tuhan

senantiasa memberikan Berkat Melimpah atas kesabaran, ketelatenan dan

kesungguhan dalam mendampingi penulis menyusun skripsi ini.

5. Widyastutik, M.Si, selaku dosen penguji dalam sidang skripsi. Terima kasih

atas lontaran pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dan kritik yang diberikan

menjadi justifikasi ilmiah atas skripsi ini.

6. Papa dan Mama tercinta yang dengan cucuran keringat dan sentuhan kasih,

7. Kedua bidadari kecilku: Diva dan Bianca yang selalu bikin kangen saat

memikirkannya.

8. Adik-adik dan kaka di rumah yang selalu menyemangati diriku untuk dapat

menyelesaikan kuliah ini dengan baik.

9. Eyang Toha dan Eyang Ratih yang tak henti-hentinya memberikan doa untuk

kebaikan diriku.

10.Dosen dan staf pengajar selama matrikulasi; Pak Parulian, Pak Alla, Bu Wid,

Firdaus, Pak Toni, Bu Rina, Bu Tantri, Bu Sri, Pak Fahmi, Bu Wiwiek, Bu

Fifi, Mbak Dian, mas Ade Kholis, Mbak Dian dan Teh Win, juga Kang Iwan

dan pasukannya, membuat IPB nyaman dan berasa di rumah sendiri.

11.Teman-teman seperjuangan bps09_s2ipb. Canda dan ceria antar kita,

menjadikan badai UTS dan UAS yang datang silih berganti semakin

menyejukkan dan mempersatukan hati kita. When we hold on together,

DEKOMPOSISI KETIMPANGAN PENDAPATAN

DI INDONESIA PASCA KRISIS

(TAHUN 1999-2005)

OLEH NURALIYAH

H14094025

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

NURALIYAH, ”Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)” dibimbing oleh YetiLis Purnamadewi.

Dari tahun 1968 sampai dengan 1997, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu lebih dari 7 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mendadak berakhir dengan adanya krisis keuangan asing yang dimulai pada tahun 1997. Mengikuti devaluasi baht Thailand, rupiah terdepresiasi dari 3.000 rupiah per dolar Amerika pada bulan Agustus 1997 menjadi sekitar 15.000 pada bulan Juni 1998. Hal tersebut membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,18 persen yang dibarengi tidak terkendalinya tingkat inflasi. Tingkat inflasi mencapai lebih dari 50 persen yang merupakan inflasi tertinggi sejak 1960an. Fluktuasi yang tajam dalam perekonomian Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap standar hidup dan distribusi pendapatan. Masyarakat Indonesia bukan hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun bagaimana pertumbuhan ekonomi itu mampu menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketimpangan ekonomi, khususnya ketimpangan pendapatan merupakan suatu keadaan dimana distribusi pendapatan masyarakat menunjukan keadaan yang tidak merata dan lebih menguntungkan golongan-golongan tertentu. Di lain pihak ada golongan-golongan berpendapatan tertentu yang merasa kurang diperhatikan dan cenderung kurang menikmati hasil-hasil pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tren dan dekomposisi ketimpangan di Indonesia menurut lokasi (kota-desa), pulau dan provinsi, umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam penelitian ini adalah Indeks Theil dan Koefisien Gini. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi pendapatan per kapita rumahtangga di Indonesia adalah data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas, yang disebabkan karena sulitnya memperoleh data pendapatan rumahtangga. Selain itu penduduk Indonesia terkenal dengan “low profile” dalam hal memberikan informasi pendapatan ketika

enumerator menanyakan pendapatan yang diperoleh.

yang signifikan terhadap total ketimpangan. Penurunan ketimpangan antar pulau tidak akan memengaruhi ketimpangan di Indonesia. Sedangkan ketimpangan antar kelompok umur tidak berpengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan metode Theil ternyata ketimpangan antar tingkat pendidikan pada periode 1999-2005 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total ketimpangan.

DEKOMPOSISI KETIMPANGAN PENDAPATAN

DI INDONESIA PASCA KRISIS

(TAHUN 1999-2005)

OLEH NURALIYAH

H14094025

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Judul Skripsi : Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)

Nama : Nuraliyah

NRP : H14094025

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc NIP. 19641018 199103 2 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dedi Budiman Hakim, Ph.D. NIP. 19641022 198903 1 003

Dr. Ir.DD Rina O72

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Oktober 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nuraliyah lahir pada tanggal 7 Januari 1976 di Jakarta.

Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Syamsuar dan Ibu Nurlaeli. Penulis

menamatkan sekolah dasar pada SD Negeri 010 pagi Jakarta Timur pada tahun

1987, selanjutnya menamatkan jenjang SLTP pada SMP Negeri 62 Jakarta pada

tahun 1990. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMUN 54 Jakarta dan lulus

pada tahun 1993.

Setelah tamat SMU, pada tahun 1993 penulis melanjutkan pendidikan ke

Akademi Ilmu Statistik (AIS) Jakarta, tamat pada tahun 1996. Pada tahun yang

sama penulis melanjutkan kuliah ke jenjang S-1 di Universita Terbuka, dan tamat

pada tahun 2001. Lulus dari Akademi Ilmu Statistik, penulis langsung

ditempatkan untuk bekerja pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas

segala anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi yang berjudul “Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian

Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak

yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini terutama kepada Yeti

Lis Purnamadewi, M.Sc yang memberikan bimbingan baik teknis maupun teoritis

dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan

kepada Widyastutik, M.Si yang telah menguji hasil karya ini. Semua saran dan

kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi

ini. Meskipun demikian, semua kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini

sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua

penulis yang memberikan dorongan sepenuhnya, kedua permata hatiku, yaitu

Adiva Razita Syazwani dan Bianca Azra Syazwani, dan kepada saudara-saudara

yang penulis sayangi serta teman-teman yang memberi dukungan serta motivasi

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan

pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Oktober 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur yang tiada henti kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,

karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan

penulisan skripsi ini. Penulis berkewajiban mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan moral-spritual dan material

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Rusman Heriawan, M.S, sebagai Kepala BPS beserta staf dan jajarannya

yang telah memberikan kesempatan sangat berharga kepada penulis

melanjutkan studi ke IPB.

2. Kepala Pusdiklat BPS beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan

kepercayaan kepada penulis guna melanjutkan studi ke IPB.

3. Dedi Budiman Hakim, Ph.D, sebagai Ketua Departemen Ekonomi Fakultas

Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor beserta staf dan jajarannya

atas semua keramahtamahannya menerima penulis sebagai peserta didiknya.

4. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc, selaku dosen pembimbing, semoga Tuhan

senantiasa memberikan Berkat Melimpah atas kesabaran, ketelatenan dan

kesungguhan dalam mendampingi penulis menyusun skripsi ini.

5. Widyastutik, M.Si, selaku dosen penguji dalam sidang skripsi. Terima kasih

atas lontaran pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dan kritik yang diberikan

menjadi justifikasi ilmiah atas skripsi ini.

6. Papa dan Mama tercinta yang dengan cucuran keringat dan sentuhan kasih,

7. Kedua bidadari kecilku: Diva dan Bianca yang selalu bikin kangen saat

memikirkannya.

8. Adik-adik dan kaka di rumah yang selalu menyemangati diriku untuk dapat

menyelesaikan kuliah ini dengan baik.

9. Eyang Toha dan Eyang Ratih yang tak henti-hentinya memberikan doa untuk

kebaikan diriku.

10.Dosen dan staf pengajar selama matrikulasi; Pak Parulian, Pak Alla, Bu Wid,

Firdaus, Pak Toni, Bu Rina, Bu Tantri, Bu Sri, Pak Fahmi, Bu Wiwiek, Bu

Fifi, Mbak Dian, mas Ade Kholis, Mbak Dian dan Teh Win, juga Kang Iwan

dan pasukannya, membuat IPB nyaman dan berasa di rumah sendiri.

11.Teman-teman seperjuangan bps09_s2ipb. Canda dan ceria antar kita,

menjadikan badai UTS dan UAS yang datang silih berganti semakin

menyejukkan dan mempersatukan hati kita. When we hold on together,

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Permasalahan ... 4

1.3. Tujuan ... 5

1.4. Manfaat Penelitian ... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1. Teori Pembangunan ... 7

2.2. Konsep Ketimpangan ... 8

2.3. Penelitian-Penelitian Terdahulu ... 11

2.4. Kerangka Pemikiran ... 16

III. METODE PENELITIAN ... 19

3.1. Jenis dan Sumber Data ... 19

3.2. Metode Analisis ... 20

3.2.1. Indeks Theil ... 20

3.2.2. KoefisienGini ... 25

IV. GAMBARAN UMUM ... 26

4.1. Perekonomian Indonesia ... 26

4.2. Struktur Ekonomi Indonesia ... 28

4.3. Pendidikan ... 29

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

5.1. Tren Ketimpangan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005) ... 31

5.2. Dekomposisi Ketimpangan di Indonesia Pasca Krisis ... 32

5.2.1. Dekomposisi Ketimpangan Menurut Lokasi (Kota-Desa)... 33

5.2.2. Dekomposisi Ketimpangan Menurut Pulau dan Provinsi ... 35

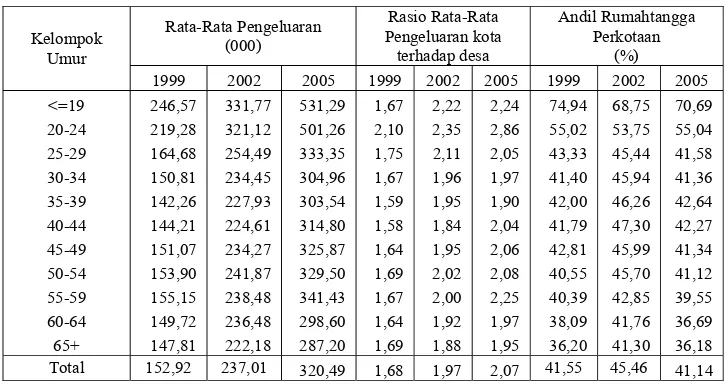

5.2.3. Dekomposisi Ketimpangan Menurut Umur ... 37

5.2.5. Dekomposisi Ketimpangan Menurut Jenis Kelamin ... 41

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 43

6.1. Kesimpulan ... 43

6.2. Saran ... 44

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1.1 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita di Indonesia

1999-2007 ... 4

4.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha (milliar rupiah), 2002 dan 2005 ... 29

4.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB

Tertinggi yang Dimiliki, Tahun 2005 ... 30

5.1 Tren Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Koefisien Gini),

Tahun 1999-2005 ... 31

5.2 Andil Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita (% dari total) ... 32

5.3 Rata-Rata Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita Per Bulan di

Perkotaan dan Pedesaan ... 33

5.4 Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan Menurut Lokasi ... 34

5.5 Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan Menurut Pulau dan

Provinsi ... 36

5.6 Rata-Rata Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita Per Bulan

Menurut Umur ... 38

5.7 Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan Menurut Umur ... 39

5.8 Rata-Rata Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita Rumahtangga

Per Bulan Menurut Tingkat Pendidikan ... 40

5.9 Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan Menurut Tingkat

Pendidikan ... 41

5.10 Rata-Rata Pengeluaran Rumahtangga Per Kapita Per Bulan

Menurut Jenis Kelamin ... 42

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran ... 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian mengenai distribusi pendapatan memang bukanlah hal yang

baru. Masalah ini menjadi pusat perhatian setelah adanya krisis ekonomi pada

tahun 1997. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun

1968 sampai dengan 1997 cukup tinggi yaitu lebih dari 7 persen. Pertumbuhan

ekonomi ini membawa perubahan yang signifikan dalam struktur ekonomi

Indonesia. Sektor pertanian dan pertambangan, yang menjadi motor utama

pertumbuhan pada dekade 1970an, menurun kontribusinya terhadap Pendapatan

Domestik Bruto (PDB). Kontribusi sektor industri, pada sisi lain, meningkat

secara signifikan. Akita dan Hermawan (2000) menyatakan bahwa kontribusi

sektor industri dalam PDB meningkat dari 12 persen menjadi 21 persen antara

tahun 1985 dan 1995. Pada saat yang sama gabungan kontribusi sektor pertanian

dan pertambangan menurun dari 46 persen menjadi 29 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mendadak berakhir dengan

adanya krisis keuangan asing yang dimulai pada tahun 1997. Mengikuti devaluasi

baht Thailand, rupiah terdepresiasi dari 3.000 rupiah per dolar Amerika pada

bulan Agustus 1997 menjadi sekitar 15.000 pada bulan Juni 1998. Hal tersebut

membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,18 persen yang

dibarengi tidak terkendalinya tingkat inflasi. Tingkat inflasi mencapai lebih dari

2

industri selain minyak merupakan sektor-sektor yang paling terkena dampak

dimana sektor-sektor tersebut dalam nilai PDB konstan masing-masing turun

sebesar 33 persen dan 18 persen (Akita and Alisjahbana, 2002).

Fluktuasi yang tajam dalam perekonomian Indonesia cukup memengaruhi

standar hidup dan distribusi pendapatan. Pada saat pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, orang-orang yang memiliki skill dan pendidikan yang tinggi banyak

menikmati keuntungan. Akan tetapi perubahan struktur ekonomi yang disebabkan

tingginya pertumbuhan juga dapat mengakibatkan seseorang tidak diuntungkan

dibandingkan dengan yang lain (Cameron, 2002). Sehingga, sebagaimana yang

ditegaskan Kuznets (1955), ketimpangan pendapatan meningkat seiring

tumbuhnya ekonomi. Krisis, pada sisi lain, berdampak terhadap seluruh strata

sosial, walaupun tidak sama. Frankenberg et al (1999) menyatakan bahwa krisis

telah berdampak negatif terhadap kelompok yang berpendapatan paling tinggi

yang diindikasikan oleh penurunan drastis tingkat pengeluaran kelompok ini.

Akan tetapi, Levinsohn et al (1999) berargumen bahwa golongan yang

berpendapatan paling rendah merupakan kelompok yang paling rentan selama

krisis berlangsung. Jika salah satu atau kedua klaim di atas benar distribusi

pendapatan dan tren ketimpangan pendapatan mungkin juga terpengaruh oleh

krisis.

Setelah krisis ekonomi berakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan

tanda-tanda pemulihan. Walaupun demikian, pada tahun 1999, setahun setelah

krisis, pengaruh krisis masih dirasakan dimana pertumbuhan riil PDB hanya

3

sebagai akibat dari menurunnya ekspor dan impor. Inflasi tetap tinggi yaitu

sebesar 34,4 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih

menunjukkan kelabilannya. Pada tahun 2002, pengaruh krisis ekonomi mulai

menghilang. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,8 persen dan laju inflasi

turun sebesar 10,5 persen. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11

persen dengan laju inflasi sebesar 17,11 persen.

Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat serta mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan

sosial. Ketimpangan ekonomi, khususnya ketimpangan pendapatan merupakan

suatu keadaan dimana distribusi pendapatan di masyarakat menunjukan keadaan

yang tidak merata dan lebih menguntungkan golongan-golongan tertentu. Di lain

pihak ada golongan-golongan berpendapatan tertentu yang merasa kurang

diperhatikan dan cenderung kurang menikmati hasil-hasil pembangunan.

Masyarakat Indonesia bukan hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, namun bagaimana pertumbuhan ekonomi itu mampu menyebar disetiap

golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (growth with

equity). Salah satu kunci pemerataan itu ada di daerah. Adanya potensi lokal yang

layak untuk dikembangkan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif pada

akhirnya akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu

daerah. Jika hal ini terjadi maka pembangunan perekonomian secara merata di

masing-masing daerah akan dapat tercipta yang pada akhirnya akan memperkuat

stabilitas pembangunan perekonomian nasional, karena pembangunan ekonomi

4

menyeluruh. Karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat integral antara pusat

dan daerah, sehingga “kue pembangunan” yang sedari awal terlalu banyak

dinikmati mereka yang berpunya dan daerah tertentu, kini bisa didistribusikan

se-cara adil baik kepada daerah ataupun seluruh rakyat.

1. 2. Permasalahan

Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan

merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemeratan hasil

pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional

Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara

kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

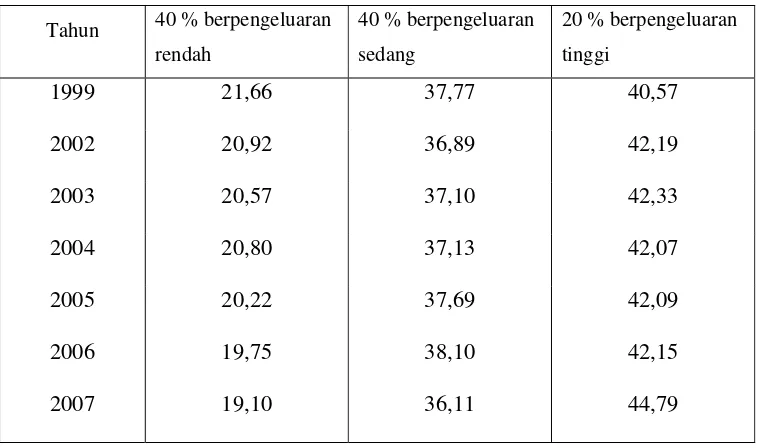

Tabel 1.1. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita di Indonesia, 1999-2007

Tahun 40 % berpengeluaran rendah

40 % berpengeluaran sedang

20 % berpengeluaran tinggi

1999 21,66 37,77 40,57

2002 20,92 36,89 42,19

2003 20,57 37,10 42,33

2004 20,80 37,13 42,07

2005 20,22 37,69 42,09

2006 19,75 38,10 42,15

2007 19,10 36,11 44,79

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia

5

menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk cenderung memburuk.

Bagian yang dikeluarkan oleh 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi adalah

dua kali dari 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Pada tahun 2003, Bagian

yang dikeluarkan oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menurun dari

20,92 persen pada tahun 2002 menjadi 20,57 persen pada tahun 2003, dan

menurun lagi menjadi 19,10 pada tahun 2007. Sedangkan bagian yang

dikeluarkan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi pada tahun 2002 mencapai

42,19 persen, meningkat menjadi 42,33 persen pada tahun 2003, dan mencapai

44,79 persen pada tahun 2007. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan

di Indonesia cenderung meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan melihat tren

ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia dan dekomposisi ketimpangan

pendapatan di Indonesia menurut lokasi (kota-desa), pulau dan provinsi, umur,

tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tren ketimpangan pendapatan di Indonesia pasca krisis

2. Menganalisis besarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia menurut lokasi

6

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan akademis, sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dan

mendalam.

2. Sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam mengatasi masalah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembangunan

Sejak tahun 1970 tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi

tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya,

melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan

ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks

perekonomian yang terus berkembang (Todarodan Smith, 2003). Sesuai dengan

tujuan pembangunan tersebut pembangunan suatu negara boleh dikatakan tidak

berhasil apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan

pendapatan serta menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya.

Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi

ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

pokoknya (basic needs).

2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan

3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from

servitude).

Di Indonesia, istilah pembangunan sudah sejak lama menjadi terminologi

sehari-hari. Terminologi yang erat kaitannya dengan pembangunan dikenal

konsep Delapan Jalur Pemerataan yang merupakan penjabaran dari Trilogi

Pembangunan. Delapan jalur pemerataan yang dimaksud adalah pemerataan

8

sandang dan perumahan; (2) kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan

kesehatan; (3) pembagian pendapatan; (4) kesempatan kerja; (5) kesempatan

berusaha; (6) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi

generasi muda dan kaum wanita; (7) penyebaran pembangunan; dan (8)

kesempatan memperoleh keadilan.

Mengacu pada definisi pembangunan di atas, maka para ekonom

merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan. Dudleey Seer dalam

Todaro dan Smith (2003) merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan

sebagai berikut: a) Tingkat ketimpangan pendapatan; b) Penurunan jumlah

kemiskinan; c) Penurunan tingkat pengangguran.

Selain itu, PBB juga telah merumuskan indikator pembangunan ekonomi,

khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator

pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs), yang

terdiri dari delapan indikator keberhasilan pembangunan, yakni: (1) penghapusan

kemiskinan; (2) pendidikan untuk semua; (3) persamaan gender; (4) perlawanan

terhadap penyakit menular; (5) penurunan angka kematian anak; (6) peningkatan

kesehatan ibu; (7) pelestarian lingkungan hidup; (8) kerjasama global.

2.2. Konsep Ketimpangan

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai

penyebaran pendapatan diantara setiap orang atau rumahtangga dalam

masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua

konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif.

9

menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan relatif

merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang

membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau

sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima

oleh masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno, 2001).

Pembahasan ketimpangan menghendaki pendefinisian

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendefinisian kelompok-kelompok yang sejak awal sering

digunakan adalah kelompok pendapatan. Masyarakat dibedakan menurut

kelompok-kelompok 10 persen populasi (decile), mulai dari kelompok 10 persen

populasi berpendapatan terendah, kelompok 10 persen populasi berikutnya

dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Cara pengelompokkan lain

adalah berdasarkan tingkat pendapatan yaitu 40 persen populasi dengan

pendapatan terendah, 40 persen berikutnya dengan tingkat pendapatan menengah,

dan 20 persen populasi yang berpendapatan tinggi.

Selain pengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan,

pengukuran ketimpangan juga menggunakan daerah sebagai basis

pengelompokkan. Pengelompokkan berbasis daerah tersebut mempunyai

implikasi pengamatan ketimpangan masyarakat antar daerah. Berbagai cara

pengelompokkan lain yang telah biasa digunakan adalah kelompok masyarakat

wilayah desa dan masyarakat wilayah kota.

Kondisi ketimpangan umumnya dinyatakan dalam bentuk indikator

ketimpangan. Berbagai penelitian pada umumnya menggunakan indeks

10

yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan semurna) hingga satu

(ketimpangan sempurna). OSHIMA membagi koefisien Gini dalam 3 kategori

yaitu:

1. Jika, 0 < G < 0,35 termasuk dalam ketimpangan yang rendah

2. Jika, 0,35 < G < 0,5 termasuk dalam ketimpangan sedang

3. Jika 0,5 < G < 0,7 termasuk dalam ketimpangan tinggi

Terdapat 8 (delapan) faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi

pendapatan di negara-negara sedang berkembang (Adelman dan Morris dalam

Arsyad, 2004) yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya

pendapatan per kapita.

2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara

proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal (capital

intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih

besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja,

sehingga pengangguran bertambah

5. Rendahnya mobilitas sosial

6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan

harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan

11

7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang

berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat

ketidakelastisan permintaan negara-negara terh barang ekspor negara-negara

sedang berkembang.

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri

rumah tangga, dan lain-lain.

2.3. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan raw data Susenas modul konsumsi untuk

mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran perkapita rumahtangga untuk tahun

1999, 2002, dan 2005. Ada kemungkinan koefisien gini yang dihasilkan dalam

penelitiani ini berbeda dengan koefisien gini yang sebelumnya sudah pernah

dihitung oleh instansi-instansi resmi.

Banyak penelitian mengenai ketimpangan yang menggunakan berbagai

sumber data yang ada di Indonesia. Sumber data yang paling sering digunakan

untuk mengevaluasi ketimpangan dan juga untuk mengestimasi angka-angka

resmi ketimpangan adalah data SUSENAS. Selain SUSENAS, data yang sering

digunakan untuk mengevaluasi ketimpangan adalah PDRB.

Diantara penelitian-penelitian yang menggunakan data SUSENAS dalam

mnganalisa distribusi pendapatan dan ketimpangan di Indonesia, Hughes dan

Islam (1981) dapat dikatakan sebagai salah satu perintisnya. Mereka menguji

perubahan ketimpangan agregat untuk periode 1964-1976. Hasil penelitiannya

adalah bahwa ketimpangan secara keseluruhan menurun pada periode 1964-1976.

12

periode 1964-1970, tetapi kemudian meningkat tajam dari 1970 sampai dengan

1976 seperti yang terukur oleh koefisien Gini. Sebaliknya, ketimpangan daerah

perkotaan di luar Jawa menurun dengan tajam dalam periode 1964-1970 dan tetap

konstan setelahnya. Ketimpangan di daerah perdesaan jawa dan luar jawa

menurun secara signifikan pada 1964-1976 meskipun terjadi pada saat yang

berbeda (tetapi di dalam masa 1964-1976). Penelitian ini meyakinkan bahwa efek

yang paling dirasakan dari menggunakan penyesuaian perubahan harga relatif

(relative price diffferential) adalah menurunkan andil variasi antar grup,

khususnya untuk pemisahan (dekomposisi) regional dan sektoral.

Asra (1989) menggunakan data SUSENAS tahun 1969-1981 dan menguji

kembali tren ketimpangan dari 1969-1981 dengan melakukan penyesuaian

ukuran-ukuran standard ketimpangan untuk pengaruh perubahan inflasi pada

kelompok pengeluaran yang berbeda-beda. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa jika penyesuaian tersebut dilakukan, ketimpangan di Indonesia

sesungguhnya naik pada 1969-1970 dan 1976 tetapi setelahnya turun kembali

sampai tahun 1981. Selain itu menemukan bahwa penyesuaian harga bukan

hanya berpengaruh pada besaran nilai ketimpangan dalam salah satu periode,

tetapi juga yang lebih penting, penyesuaian harga tersebut membalik tren

ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks-indeks ketimpangan harga berlaku.

Dengan menggunakan teknik dekomposisi ketimpangan Theil terhadap

data pengeluaran rumah tangga SUSENAS untuk tahun 1987, 1990 dan 1993,

Akita dan Lukman (1999) menemukan bahwa disparitas kota-desa adalah sebesar

13

antar provinsi adalah sebesar 12 persen sampai 14 persen dari total ketimpangan

antara rumah tangga perkotaan dan 7 persen sampai 8 persen antara rumah tangga

perdesaan. Kurva Kuznets yang dibuat berdasarkan data SUSENAS tahun 1993

menunjukkan nilai ketimpangan tertinggi sebesar 0,27 (menggunakan indeks

Theil T) jika andil rumah angga perkotaan mencapai 53,2 persen; andil ini lebih

besar dari pada angka aktual urbanisasi sebesar 32 persen.

Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Akita et al (1999) menggunakan

teknik dekomposisi Theil terhadap data pengeluaran rumah tangga dari data

SUSENAS tahun 1987, 1990 dan 1993 untuk menguji faktor-faktor yang

ditengarai mempengaruhi ketimpangan di Indonesia, seperti lokasi (desa/kota),

provinsi, usia, pendidikan, jenis kelamin dan ukuran rumah tangga. Hasil yang

diperoleh menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan faktor yang tidak

signifikan dalam menjelaskan ketimpangan yang terjadi di Indonesia.

Temuan-temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan intra provinsi

adalah lebih besar dibanding ketimpangan antar provinsi, dan ketimpangan

pengeluaran kota-desa adalah sebesar 22 persen sampai 24 persen dari total

ketimpangan. Lebih jauh, tingkat ketimpangan perkotaan secara kontinyu semakin

besar selama periode penelitian. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa

pendidikan merupakan determinan yang signifikan dari ketimpangan pengeluaran,

karena komponen antar tingkat pendidikan memberikan kontribusi sebesar 30

persen sampai 33 persen terhadap total ketimpangan.

Akita dan Szeto (2000) menguji pengaruh program Inpres Desa Tertinggal

14

antara tahun 1993 dan 1996. Melalui analisa regresi, mereka menemukan bahwa

dana IDT per kapita per provinsi memilki pengaruh yang signifikan terhadap

perubahan ketimpangan pengeluaran intra provinsi antara 1993 dan 1996. Hasil

yang sama diperoleh jika perubahan andil terendah sebesar 30 persen dari jumlah

populasi dari tahun1993-1996 digunakan sebagai dependent variable.

Beberapa penelitian juga menggunakan data SUSENAS untuk menguji

tren ketimpangan selama krisis finansial yang terjadi di Indonesia. Dengan

menggunakan data SUSENAS tahun 1996 dan 1999 dan data mini SUSENAS

tahun 1998, Said dan Widyanti (2001) menemukan penurunan ketimpangan

selama masa krisis baik untuk daerah perkotaaan maupun perdesaan seperti yang

diukur oleh koefisien Gini dan indeks-indeks Theil. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa perubahan ketimpangan diantara populasi yang hidup di

bawah garis kemiskinan sangat berbeda dari perubahan ketimpangan dalam

populasi keseluruhan. Pada kenyataannya, Koefisien Gini dan indeks Theil

menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan populasi yang berada di bawah garis

kemiskinan sesungguhnya meningkat selama masa krisis. Penurunan ketimpangan

selama masa krisis juga ditemukan oleh Kadarmanto dan Kamiya (2005). Dengan

menggunakan data konsumsi nominal SUSENAS, hasil dari penelitiannya adalah

bahwa ketimpangan menurun pada tahun 1999 setelah meningkat tajam dari tahun

1990-1996. Selain itu juga ditemukan bahwa ketimpangan kembali naik pada

tahun 2002. Lebih dari pada itu, penurunan ketimpangan selama masa krisis juga

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadarma et al. (2005). Hasil

15

krisis, tetapi sesungguhnya pada populasi yang berada di bawah garis kemiskinan

ketimpangannya adalah meningkat. Namun demikian, penelitian ini berbeda dari

penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini mempertimbangkan

perbedaan harga antara daerah yang dilakukan dengan cara merubah pengeluaran

konsumsi nominal menjadi pengeluaran konsumsi riil menggunakan garis

kemiskinan regional sebagai deflatornya.

Dengan menggunakan data PDRB provinsi, Akita dan Lukman (1995)

menemukan bahwa ketimpangan antar provinsi yang diukur dengan menggunakan

koefisien variasi tertimbang dengan menggunakan PDRB provinsi

non-pertambangan per kapita adalah sangat stabil antara tahun 1975 dan 1992

meskipun pada saat itu terjadi perubahan struktur ekonomi yang cukup signifikan.

Banyak penelitian telah menguji dampak krisis ekonomi terhadap

ketimpangan dengan menggunakan data SUSENAS. Dengan menggunakan data

PDRB kabupaten dan data kependudukan dan kemudian dengan menggunakan

metode dekomposisi two-stage nested, Akita dan Alisjahbana (2002)

menyimpulkan bahwa selama masa krisis, secara keseluruhan ketimpangan

pendapatan seperti yang ditunjukkan indeks Theil menurun dari 0,287 di tahun

1997 menjadi 0,266 di tahun 1998, yang mana setara dengan tingkat ketimpangan

pada tahun 1993-1994. Tetapi selama masa pertumbuhan yang tinggi,

ketimpangan yang diukur menggunakan indeks Theil naik secara signifikan dari

0,262 di tahun 1993 menjadi 0,286 di tahun 1997. Penemuan ini didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Tjiptoherjanto dan Remi (2001). Dengan

16

menunjukkan bahwa ketimpangan menurun sejak tahun 1996-1998, suatu tren

yang sangat jelas terlihat di daerah perkotaan dibanding di daerah perdesaan.

Tetapi suatu penelitian yang dilakukan oleh Skoufias et al (2000)

menemukan trend ketimpangan pendapatan yang berbeda selam masa krisis:

dengan menggunakan data hasil survey 100 desa dan menggunakan deflator

rumah tangga spesifik, mereka menghitung koefisien Gini dan menemukan

ketimpangan meningkat dari 0,283 di tahun 1997 menjadi 0,304 di tahun 1998.

Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan ketimpangan di daerah perdesaan

dibanding daerah perkotaan.

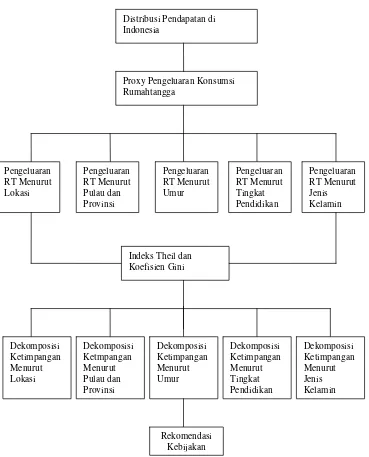

2.4. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau ketimpangan ekonomi

dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara

berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang

tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai

dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua

masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan

menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru, para pembuat

kebijaksanaan dan perencana pembangunan ekonomi hanya memusatkan

pembangunan di Jawa, khususnya di Jakarta. Hal ini menyebabkan ketimpangan

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan dalam pertumbuhan dan

pembangunan daerah yang merupakan dasar mobilitas penduduk dapat terjadi

17

mobilitas penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan mencerminkan

perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pambangunan antar daerah

perdesaan dan daerah perkotaan.

Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi pendapatan per kapita

rumahtangga di Indonesia adalah data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas,

yang disebabkan karena sulitnya memperoleh data pendapatan rumahtangga.

Selain itu penduduk Indonesia terkenal dengan “low profile” dalam hal

memberikan informasi pendapatan ketika enumerator menanyakan pendapatan

yang diperoleh.

Data pengeluaran hasil Susenas tersebut didekomposisikan dengan

menggunakan metode indeks Theil T dan indeks Theil L. Salah satu keunggulan

indeks Theil dibandingkan indeks ketimpangan lainnya adalah bahwa indeks

Theil dapat didekomposisi ke dalam indeks ketimpangan intra kelompok (within

group) dan antar kelompok (between group). Selain itu untuk mengetahui

ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini juga dilakukan penghitungan

koefisien gini. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat

memberikan masukan kepada pemerintah sehingga perencanaan pembangunan

18

Gambar 2.1. kerangka pemikiran Distribusi Pendapatan di

Indonesia

Proxy Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Pengeluaran RT Menurut Lokasi

Pengeluaran RT Menurut Pulau dan Provinsi

Pengeluaran RT Menurut Umur

Pengeluaran RT Menurut Tingkat Pendidikan

Pengeluaran RT Menurut Jenis Kelamin

Indeks Theil dan Koefisien Gini

Dekomposisi Ketimpangan Menurut Lokasi

Dekomposisi Ketmpangan Menurut Pulau dan Provinsi

Dekomposisi Ketimpangan Menurut Umur

Dekomposisi Ketimpangan Menurut Tingkat Pendidikan

Dekomposisi Ketimpangan Menurut Jenis Kelamin

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data pengeluaran konsumsi tahun 1999, 2002,

dan 2005 yang diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang

telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 1963 (Surbakti menyajikan

uraian rinci tentang Susenas, 1995). Susenas telah digunakan oleh banyak peneliti

untuk memperkirakan tingkat kemiskinan dan derajat ketimpangan di Indonesia

(Islam dan Khan, 1986; Said dan Widayanti, 2001; dan Suryadarma et al, 2005).

Sejak 1981, Susenas dibagi menjadi pertanyaan kor dan tiga modul termasuk

modul konsumsi. Walaupun Susenas dilakukan setiap tahun, pertanyaan modul

konsumsi dilakukan dalam rentang waktu tiap tiga tahun. Sehingga sejak 1981,

modul konsumsi telah dilaksanakan pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,

1999, dan 2002, 2005, dan 2008.

Item pengeluaran yang dicakup oleh modul konsumsi diklasifikasikan

kedalam kelompok makanan dan non makanan. Kelompok makanan mencakup

214, 216 dan 229 jenis, sementara kelompok non makanan terdiri dari 105, 105,

dan 114 jenis masing-masing untuk Susenas tahun 1999, 2002, dan 2005.

Konsumsi pengeluaran juga merekam bagaimana cara mendapatkan item-item

tersebut apakah melalui pembelian, produksi sendiri, atau pemberian dari pihak

lain. Jika barang/jasa diperoleh dari produksi sendiri atau diperoleh dari pihak lain

20

Jumlah sampel untuk modul konsumsi meningkat secara bertahap sebagai upaya

untuk mengumpulkan data pengeluaran dari seluruh kelompok pengeluaran.

Untuk tahun 1999, 2002, dan 2005 jumlah sampel untuk Susenas modul konsumsi

adalah 62.214, 64.406 dan 64.628. Tetapi untuk melakukan analisis dekomposisi

Theil menurut sub kelompok/grup (seperti, kelompok umur, tingkat pendidikan

dan lain sebagainya), studi ini juga menggunakan beberapa informasi dari Susenas

kor. Sehingga jumlah sampel menjadi 60.605, 64.406, dan 62.551 masing-masing

untuk tahun 1999, 2002, dan 2005 karena terdapat rumahtangga yang tidak ada di

Susenas kor.

3.2. Metode Analisis

3.2.1. Indeks Theil T dan L serta Dekomposisinya

Penelitian ini menggunakan indeks-indeks Theil untuk mengukur

ketimpangan pengeluaran perkapita dalam distribusi rumahtangga karena

indeks-indeks tersebut dapat diurai menjadi komponen-komponen yang bisa dijumlahkan

(additively decomposable) dan memenuhi beberapa properti ukuran ketimpangan

kesejahteraan, seperti mean independence, population-size independence, dan

prinsip transfer Pigou-Dalton (the Pigou-Dalton principle of transfers)

(Bourguignon, 1979; Shorrocks, 1980). Dua indeks Theil ini,yang biasanya

disebut indeks Theil T dan L (Anand, 1983), merupakan bagian dari ukuran

ketimpangan generalized entropy class.

Suatu indeks ketimpangan dikatakan additively decomposable jika total

ketimpangan dapat diuraikan menjadi penjumlahan antara komponen

between-group dan within-group. Mean independence menyiratkan bahwa indeks tidak

21

sementara population-size independence berarti indeks tidak berubah jika jumlah

rumahtangga pada setiap tingkat pengeluaran berubah dengan proporsi yang sama.

Sedangkan prinsip transfer Pigou-Dalton mengandung pengertian bahwa setiap

transfer pengeluaran dari rumahtangga yang lebih kaya ke rumahtangga yang

lebih miskin yang tidak membalikkan peringkat relatif dalam pengeluaran

mengurangi nilai indeks.

Anggap bahwa populasi dari seluruh rumahtangga dikelompokkan dalam

m kelompok sosial ekonomi yang mutually exclusive dan collectively exhaustive

(kelompok umur yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, dan lain

sebagainya). Kemudian indeks Theil T, yang mengukur ketimpangan

perngeluaran perkapita dalam distribusi rumahtangga, diberikan sebagai:

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ =

∑∑

∑∑

= = = = μ μ ij m 1 i n 1 j ij ij m 1 i n 1 j ij y log y n 1 n 1 Y y log Y y T i i, (1)

dimana

=

ij

y pengeluaran perkapita dari rumahtangga j dalam kelompok ke-i (i = 1,

2, …, m; j = 1, 2, …, ni);

=

i

n Jumlah rumahtangga dalam kelompok i (i=1,2, …, m);

⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ =

∑∑

= = m 1 i n 1 j ij i yY = total pengeluaran seluruh rumahtangga;

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ =

∑

= m 1 i i nn = jumlah seluruh rumahtangga; dan

⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛= n Y

22

Dalam memperkirakan ketimpangan pengeluaran perkapita dalam distribusi

rumahtangga, kita mengasumsikan bahwa setiap rumahtangga menerima

pengeluaran perkapitanya.

Indeks Theil T, sebagaimana disajikan di (1), dapat dibagi kedalam

komponen within-sector dan komponen between-sector sebagai berikut:

⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ =

∑∑

= = 1n

Y y log Y y T ij m 1 i n 1 j ij i

∑

∑

= = ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛= ni

1 j i i i i ij i ij m 1 i i n n Y Y log n 1 Y y log Y y Y Y

∑

∑

∑

= = = ⎟⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = m 1 i i i i n 1 j i i ij i ij m 1 i i n n Y Y log Y Y n 1 Y y log Y y Y Y i ,karena 1

Y Y Y y Y y i i i n 1 j ij n 1 j i ij i i = = = ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛

∑

∑

= =, bagian kedua dapat ditulis kembali sebagai

⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛

∑

∑

∑

= = = n n Y Y log Y Y n n Y Y log Y y Y Y i i m 1 i i n 1 j i i i ij m 1 ii i ,

dimana

=

i

Y total pengeluaran rumahtangga kelompok i,

=

i

n jumlah rumahtangga kelompok i.

23 B W m 1 i i i i i m 1 i

i T T

n n Y Y log Y Y T Y Y

T = +

⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ =

∑

∑

= =. (2)

dimana

∑

∑

= = ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛

= i ni

1 j i ij i ij i n 1 j i i ij i ij i y log y n 1 n 1 Y y log Y y T μ

μ , dan

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛= i i i n Y

μ = rata-rata (per capita) pengeluaran rumahtangga kelompok i.

Harus dicatat bahwa komponen antara (between component) dapat ditulis kembali

sebagai:

∑

∑

= = ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = m 1 i i i i m 1 i i i i B log n n n n Y Y log Y Y T μ μ μ μ .Sedangkan indeks Theil L diberikan sebagai:

∑∑

∑∑

= = = = ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = m 1 i n 1 j ij ij m 1 i n 1 j i i y log n 1 Y y n 1 log n 1L μ (3)

Indeks ini dapat dibagi menjadi komponen within-sector dan komponen

between-sector sebagai berikut:

⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ =

∑∑

= = Y y n 1 log n 1 L ij m 1 i n 1 j i∑

∑

= = ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛= ni

24

∑

∑

∑

= = = ⎟⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = m 1 i i i i n 1 j i ij i i m 1 i i Y Y n n log n n Y y n 1 log n 1 n n ikarena 1

n n n 1 i i n 1 j i i = = ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛

∑

=, bagian kedua ditulis kembali sebagai

⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛

∑

∑

∑

= = = Y Y n n log n n Y Y n n log n 1 n n i i m 1 i i n 1 j i i i m 1 i i iSehingga, kita memperoleh

B W m 1 i i i i i m 1 i

i L L

Y Y n n log n n L n n

L = +

⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ =

∑

∑

= =, (4)

dimana

∑

∑

= = ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛

= i ni

1 j ij i i n 1 j i ij i i i y log n 1 Y y n 1 log n 1 L μ .

Harus dicatat bahwa komponen antara (between component) dapat ditulis kembali

sebagai: ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ =

∑

∑

= = i m 1 i i i i m 1 i i B log n n Y Y n n log n n L μ μ .Karena dalam persamaan (1) dan (3), n1 merupakan share populasi dari suatu

rumahtangga danyij Yadalah share pengeluaran dari rumahtangga ke j dalam

kelompok i, indeks T dan L membandingkan share populasi dan share

pengeluaran untuk seluruh rumahtangga, dan oleh karenanya mengukur

25

bahwa indeks Theil T menggunakan share pengeluaran sebagai penimbang,

sedangkan indeks Theil L menggunakan share populasi sebagai penimbang;

sehingga indeks T sensitif terhadap perubahan kelompok pengeluaran bagian atas

(upper-expenditure categories), sedangkan indeks L sensitif terhadap perubahan

kelompok pengeluaran bagian bawah (lower-expenditure categories).

3.2.2. Koefisien Gini

Sebagai tambahan dari dua indeks Theil, studi ini juga menggunakan

Koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan lainnya. Tidak seperti indeks-indeks

Theil, Koefisien Gini tidak bisa diuraikan ke dalam dua bagian yang bisa

dijumlahkan, tetapi memenuhi properti mean independence, population-size

independence, dan prinsip Pigou-Dalton.

Anggap bahwa terdapat n rumahtangga dalam suatu sampel dan mereka

disusun dari terkecil ke terbesar berdasarkan pengeluaran perkapita yaitu

n 2

1 y y

y ≤ ≤K≤ . Maka Koefisien Gini didefinisikan sebagai (lihat, sebagai

contoh, Anand (1983)):

) H F H F ( ) H H )( F F ( 1

G i 1 i

1 n 1 i 1 i i 1 n 1 i i 1 i i 1 i + − = + − = + + − = + − − =

∑

∑

, (5)dimana F = kumulatif i share populasi rumahtangga sampai dengan rumahtangga

ke i.

i

H = kumulatif share pengeluaran rumahtangga sampai dengan

BAB IV

GAMBARAN UMUM

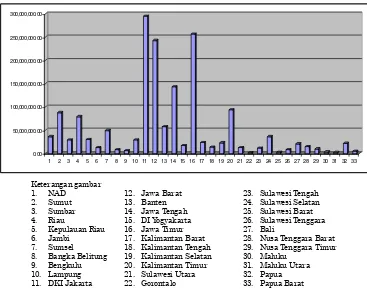

4.1. Perekonomian Indonesia

Bab ini menggambarkan perekonomian Indonesia pada tahun 2005.

Berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2006 adalah sekitar 3,59 persen dan pertumbuhan

ekonomi tanpa migas adalah sekitar 4,31 persen. Nilai PDB atas dasar harga

konstan 2000 pada tahun 2005 adalah 1.750,8 triliun rupiah dan tanpa migas

adalah 1.605,2 triliun rupiah.

0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00

[image:50.612.134.501.361.652.2]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Gambar 4.1. PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2005

Keterangan gambar 1. NAD 2. Sumut 3. Sumbar 4. Riau

5. Kepulauan Riau 6. Jambi

7. Sumsel 8. Bangka Belitung 9. Bengkulu 10. Lampung 11. DKI Jakarta

12. Jawa Barat 13. Banten 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. Jawa Timur 17. Kalimantan Barat 18. Kalimantan Tengah 19. Kalimantan Selatan 20. Kalimantan Timur 21. Sulawesi Utara 22. Gorontalo

23. Sulawesi Tengah 24. Sulawesi Selatan 25. Sulawesi Barat 26. Sulawesi Tenggara 27. Bali

28. Nusa Tenggara Barat 29. Nusa Tenggara Timur 30. Maluku

27

DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai PDRB terbesar dari 33

provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena DKI Jakarta merupakan pusat

pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Nilai PDRB DKI Jakarta atas dasar

harga konstan pada tahun 2005 sebesar 295,3 triliun rupiah atau 17,47 persen dari

total 33 provinsi. Provinsi berikutnya adalah JawaTimur dan Jawa Barat, dengan

nilai PDRB masing-masing 256,4 triliun rupiah dan 242,9 triliun rupiah atau

masing-masing 15,17 persen dan 14,37 persen terhadap total 33 provinsi di

Indonesia. Provinsi dengan PDRB terkecil adalah Gorontalo dan Maluku Utara,

dengan nilai PDRB 2,03 triliun rupiah dan 2,24 triliun rupiah, atau sekitar 0,1

persen terhadap total provinsi Indonesia. Gorontalo dan Maluku Utara merupakan

provinsi yang belum lama berdiri. Secara geografis, letak Provinsi Gorontalo

dekat dengan Provinsi Sulawesi Utara yang sudah jauh lebih maju sehingga

investor lebih memilih untuk menanamkan modalnya yang sudah banyak fasilitas.

Sedangkan rendahnya PDRB Maluku Utara disebabkan karena wilayahnya yang

berbentuk kepulauan.

Dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2005 hampir seluruh provinsi

mengalami pertumbuhan positif, hanya di Nanggroe Aceh Darussalam yang

mengalami pertumbuhan negatif, karena terjadinya bencana tsunami yang

melanda NAD pada akhir tahun 2004. Provinsi yang pertumbuhan ekonominya

(dengan migas) di atas 6 persen adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat dan Papua,

28

7,19 persen, 6,80 persen, 36,40 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Papua

disebabkan karena adanya pemekaran dengan Provinsi Papua Barat.

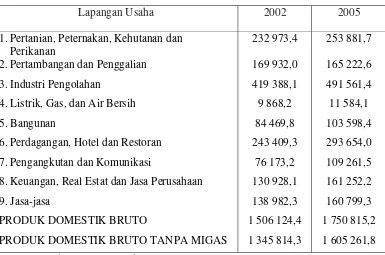

4.2. Struktur Ekonomi Indonesia

Hampir keseluruhan sektor ekonomi yang ada PDB, pada tahun 2005

mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian.

Bila diurutkan pertumbuhan PDB menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke

yang terendah, maka petumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan

dan komunikasi sekitar 43,44 persen, diikuti oleh sektor bangunan sekitar 22,65

persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sekitar 23,16 persen;

sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 20,64 persen; dan sektor listrik, gas

dan air bersih sekitar 17,39 persen. Sektor berikutnya adalah industri pengolahan;

jasa-jasa; dan sektor pertanian masing-masing tumbuh sekitar 17,21 persen, 15,70

persen dan 8,97 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yang

menurun sekitar minus 2,77 persen.

Beralihnya struktur sebagian masyarakat Indonesia dari sektor pertanian

ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masingmasing

sektor ini terhadap pembentukan PDB Indonesia. Sejak tahun 1991 hingga saat ini

sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan. Pada tahun 2005

sumbangan sektor industri pengolahan sekitar 28,08 persen, kemudian diikuti oleh

sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan andil sekitar 16,77 persen,

sedangkan sumbangan sektor pertanian sekitar 14,50 persen. Adapun sumbangan

lima sektor lainnya masih kurang dari 10 persen, dengan penyumbang terkecil

29

Tabel 4.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (milliar rupiah), 2002 dan 2005

Lapangan Usaha 2002 2005

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

232 973,4 253 881,7

2. Pertambangan dan Penggalian 169 932,0 165 222,6

3. Industri Pengolahan 419 388,1 491 561,4

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 9 868,2 11 584,1

5. Bangunan 84 469,8 103 598,4

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 243 409,3 293 654,0

7. Pengangkutan dan Komunikasi 76 173,2 109 261,5

8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 130 928,1 161 252,2

9. Jasa-jasa 138 982,3 160 799,3

PRODUK DOMESTIK BRUTO 1 506 124,4 1 750 815,2

PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS 1 345 814,3 1 605 261,8

Sumber : Badan Pusat Statistik

4.3. Pendidikan

Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan

masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin majulah

bangsa tersebut. Oleh karena itu pembangunan di sektor pendidikan perlu

diutamakan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa

pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka seluruh lapisan masyarakat

berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok

kualitas pendidikan formalnya. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh

rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelektualitas negara

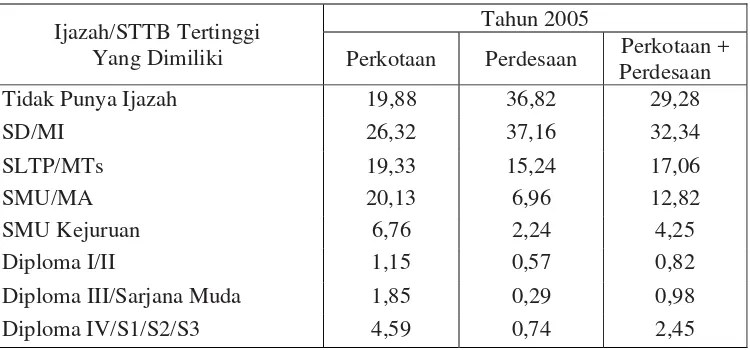

30

memiliki ijazah di perkotaan 19,88 persen, sedangkan di perdesaan mencapai

36,82 persen. Penduduk yang hanya tamat SD di daerah perkotaan mencapai

26,32 persen, dan di perdesaan mencapai 37,16 persen. Di daerah perdesaan tidak

sampai 1 persen penduduknya yang tamat dari tingkat pendidikan tinggi. Hal ini

terlihat dari ijazah yang dimiliki penduduk perdesaan untuk tingkat pendidikan

[image:54.612.132.507.313.488.2]setelah SMA, masing-masing tidak ada yang mencapai 1 persen.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 10 Tahun keatas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, Tahun 2005

Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki

Tahun 2005

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Tidak Punya Ijazah 19,88 36,82 29,28

SD/MI 26,32 37,16 32,34

SLTP/MTs 19,33 15,24 17,06 SMU/MA 20,13 6,96 12,82 SMU Kejuruan 6,76 2,24 4,25

Diploma I/II 1,15 0,57 0,82 Diploma III/Sarjana Muda 1,85 0,29 0,98 Diploma IV/S1/S2/S3 4,59 0,74 2,45

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di

daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Sebaliknya, persentase

penduduk yang tidak sekolah dan tamat SD, di daerah perkotaan lebih rendah

daripada di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tren Ketimpangan Pendapatan di Indonesia di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)

Bab ini menyajikan perkembangan ketimpangan di Indonesia dari tahun

1999 sampai tahun 2005, yang diukur dengan koefisien gini. Seperti telah

disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan data Susenas yang

dalam pengolahannya terdapat proses penggabungan pertanyaan kor dan modul,

sehingga ada kemungkinan jumlah sampel rumahtangga menjadi berkurang.

Tabel 5.1. Tren Ketimpangan di Indonesia (Koefisien Gini), Tahun1999-2005

Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaan

1999 0,336 0,262 0,329

2002* 0,366 0,268 0,368

2005** 0,411 0,311 0,408

Sumber: Data Susenas tahun 1999, 2002, dan 2005.

catatan: * tidak termasuk Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Papua ** tidak termasuk Aceh

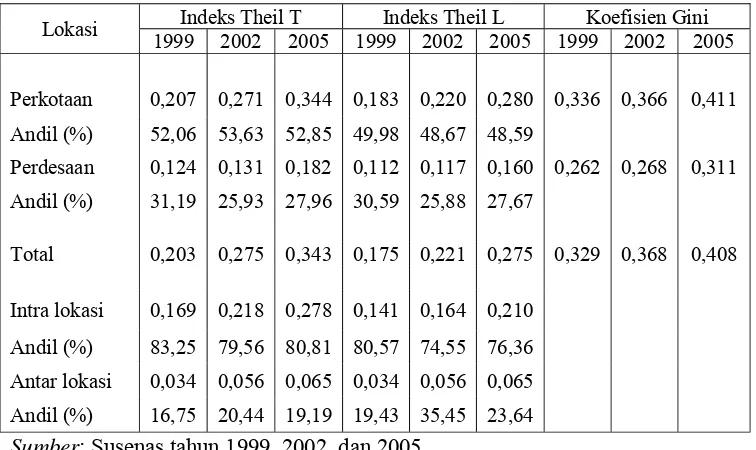

Ketimpangan di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun 1999

sampai 2005, berturut-turut adalah 0,329; 0,368; dan 0,408. Demikian pula

dengan ketimpangan pengeluaran rumahtangga di perkotaan dan perdesaan

selama periode 1999-2005 yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1999,

ketimpangan pengeluaran rumahtangga di perkotaan sebesar 0,336 dan meningkat

hingga mencapai 0,411 pada tahun 2005. Sedangkan ketimpangan pengeluaran

rumahtangga di perdesaan pada tahun 1999 mencapai 0,262, dan meningkat

32

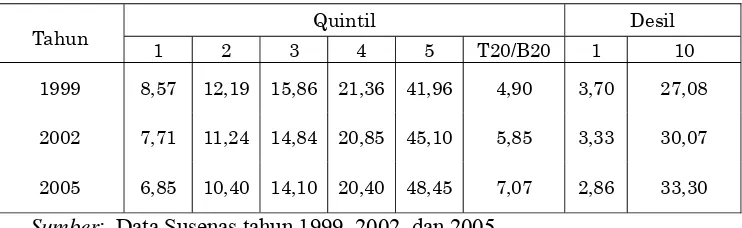

Tabel 5.2. Andil Pengeluaran per KapitaRumahtangga (% dari total)

Tahun

Quintil Desil

1 2 3 4 5 T20/B20 1 10

1999 8,57 12,19 15,86 21,36 41,96 4,90 3,70 27,08

2002 7,71 11,24 14,84 20,85 45,10 5,85 3,33 30,07

2005 6,85 10,40 14,10 20,40 48,45 7,07 2,86 33,30

Sumber: Data Susenas tahun 1999, 2002, dan 2005

Catatan: T20/B20 adalah rasio dari andil pengeluaran untuk 20 persen golongan teratas terhadap 20 persen golongan terbawah.

Kontribusi pengeluaran dari 20 persen penduduk Indonesia dengan

golongan pendapatan terbawah terus mengalami penurunan dari 8,57 persen pada

tahun 1999 menjadi 6,85 persen pada tahun 2005. Sementara itu, kontribusi yang

diberikan oleh 20 persen golongan pengeluaran teratas justru mengalami

peningkatan pada periode yang sama atau dari 41,96 persen pada tahun 1999

menjadi 48,45 pada tahun 2005. Kondisi ini tercermin dari rasio antara 20 persen

penduduk Indonesia dengan golongan pengeluaran teratas terhadap 20 persen

penduduk Indonesia dengan golongan pengeluaran terbawah yang meningkat

selama periode 1999-2005. Kenyataan ini sesuai dengan anggapan bahwa krisis

sangat menyentuh kalangan bawah sehingga ketimpangan yang ditunjukkan oleh

koefisien gini meningkat.

5.2. Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)

Penelitian ini menggambarkan ketimpangan yang dapat didekomposiskan

ke dalam kelompok-kelompok yaitu intra kelompok dan antar kelompok.

33

(kota-desa), pulau dan provinsi, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan jenis

kelamin.

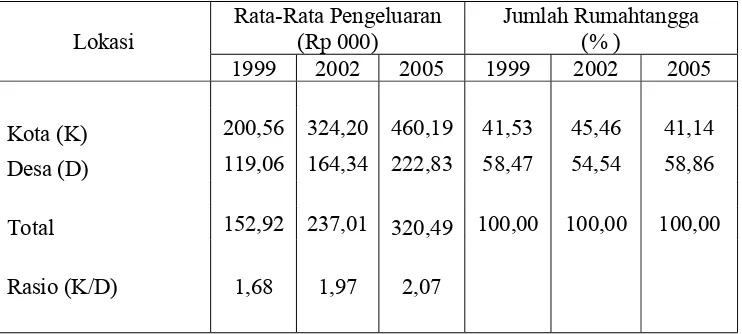

5.2.1. Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan Pendapatan Menurut Lokasi Pada tahun 1999, kira-kira setahun setelah krisis, rata-rata pengeluaran pr

kapita rumahtangga di perkotaan mencapai Rp 200.560 per bulan. Namun

rata-rata pengeluaran perkapita rumahtangga di perdesaan hanya Rp 119.060 per

bulan. Tahun 2002, rasio rata-rata pengeluaran rumahtangga perkotaan terhadap

rata-rata pengeluaran rumahtangga perdesaan mencapai 1,97 sedikit mengalami

peningkatan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran rumahtangga per kapita

pada tahun 1999. Demikian pula yang terjadi pada tahun 2005, dimana rata-rata

pengeluaran rumahtangga per kapita di perkotaan adalah dua kali pengeluaran

rumahtangga di perdesaan atau besarnya pengeluaran di perkotaan sebesar Rp

[image:57.612.136.507.521.688.2]460.190, sedangkan di perdesaan hanya Rp 222.830.

Tabel 5.3. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Rumahtangga Di Perkotaan dan Perdesaan

Lokasi

Rata-Rata Pengeluaran (Rp 000)

Jumlah Rumahtangga (% )

1999 2002 2005 1999 2002 2005

Kota (K) 200,56 324,20 460,19 41,53 45,46 41,14

Desa (D) 119,06 164,34 222,83 58,47 54,54 58,86

Total 152,92 237,01 320,49 100,00 100,00 100,00

Rasio (K/D) 1,68 1,97 2,07

34

Ketimpangan pendapatan rumahtangga di perkotaan lebih besar

dibandingkan dengan rumahtangga di perdesaan (Tabel 5.2). Ketimpangan di

perkotaan pada periode 1999-2005 selalu mengalami peningkatan. Kontibusi

ketimpangan yang diberi