TESIS

Oleh

NIXS0N MANURUNG

127046044 / KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Keperawatan (M.Kep) dalam Program Studi Magister Ilmu Keperawatan

Minat Studi Keperawatan Medikal Bedah pada Fakultas Keperawatan

Universitas Sumatera Utara

Oleh

NIXS0N MANURUNG

127046044 / KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Wiwik Sulistyaningsih, S.Psi.,M.Si. Psi Anggota : 1. Iwan Rusdi, SKp., MNS

Stres Pada Penderita Gagal Jantung

Nama Mahasiswa : Nixson Manurung Program Studi : Magister Ilmu Keperawatan Minat Studi : Keperawatan Medikal Bedah

Tahun : 2014

ABSTRAK

Stres adalah suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Gagal

jantung akan menyebabkan seseorang sesak nafas dan cepat lelah baik dalam

keadaan beraktivitas ataupun dalam keadaan istirahat. Penelitian ini bertujuan

menguji efektifitas reminscence therapy dan problem solving therapy dalam

upaya menurunkan stres pada penderita gagal jantung di RSUD Dr. Pirngadi

Medan dan RSUP H. Adam Malik Medan. Desain penelitian kuasi eksperimen pre

test – post test dengan grup kontrol. Sampel 102 penderita gagal jantung, terdiri

dari 34 kelompok intervensi Reminscence therapy, 34 kelompok intervensi

problem solving therapy dan 34 kelompok kontrol. Reminscence therapy

diberikan sebanyak 5 sesi sedangkan problem solving therapy diberikan sebanyak

4 sesi dalam jangka waktu 7 minggu dengan durasi waktu perlakuan selama 90

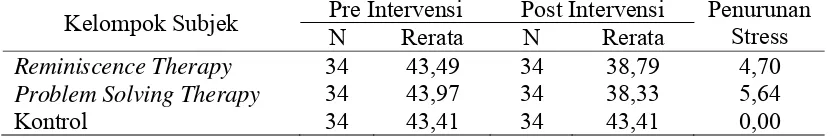

penurunan stres sebelum terapi reminiscence dengan setelah terapi reminiscence

sehingga reminiscence therapy bermanfaat untuk menurunkan stres penderita

gagal jantung. Problem Solving Therapy menunjukkan (p<0,05) yang bermakna

terdapat perbedaan penurunan stres sebelum terapi solving problem dengan

setelah terapi solving problem sehingga solving problem therapy bermanfaat

untuk menurunkan stres penderita gagal jantung. Uji Anova Fhitung < Ftabel dan

harga p > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan penurunan stres

pada kelompok reminiscence therapy maupun kelompok problem solving therapy.

Kedua terapi ini dapat direkomendasikan untuk digunakan pada penderita gagal

jantung yang mengalami stres. Diantara kedua terapi ini maka problem solving

therapy lebih efektif digunakan daripada Reminscence therapy.

Name : Nixson Manurung Study Program : Master of Nursing

Field of Specialization : Medical-Surgical Nursing ABSTRACT

Stress is a depressing condition, either physically or psychologically. Heart failure

will cause someone to be in sultry and to be easily exhausted, either in activity or

in rest. The objective of the research was to examine the effectiveness of

reminiscence therapy and problem solving therapy in reducing stress in heart

failure patients at RSUP H. Adam Malik, Medan. The research used a quasi

experiment pre test – post test design with control group. The samples consisted

of 102 heart failure patients; 34 of them respectively belonged to intervention

group of reminiscence therapy, intervention group of problem solving therapy,

and control group. Reminiscence therapy was given in five sessions, and problem

solving therapy was given in four sessions in seven weeks with the duration of 90

minute-treatment time. The data were analyzed by using univatriate, bivatriate,

and multivatriate analyses after assumption test (normality test and homogeneity

test) had been performed. Paired t-test and Anova test were used for statistic test.

The result of the research on the reminiscence therapy showed that (p<0.05)

which indicated that there was the difference in the decrease in stress between pre-

therapy and post-problem solving therapy so that problem solving therapy was

beneficial for reducing stress in heart failure patients. The result of Anova test

showed that Fcount < Ftable and p-value > 0.05 which indicated that there was no

significant difference in the decrease in stress both in the reminiscence therapy

group and in the problem solving therapy group. It is recommended that both

therapies should be used for heart failure patients who undergo stress although

problem solving therapy is better than reminiscence therapy.

“Perbandingan Reminiscence Therapy dan Problem Solving Therapy untuk

Menurunkan Stres pada Penderita Gagal Jantung”.

Selama menyusun tesis ini, penulis mengalami banyak pengalaman yang

berharga dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. dr. Dedi Ardinata., M. Kes. selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas

Sumatera Utara.

2. Setiawan, S.Kp., MNS., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

3. Achmad Fathi, S.Kep,Ns, MNS selaku Sekretaris Program Studi Magister

Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

4. Dr. Wiwik Sulistyaningsih, S.Psi. M.Si.Psikolog selaku dosen pembimbing

pertama, yang telah senantiasa memberikan waktu untuk membimbing,

memberikan arahan, ilmu dan saran yang sangat berharga dalam proses

penyusunan tesis ini.

5. Iwan Rusdi, SKp. MNS, selaku dosen pembimbing kedua, yang juga telah

senantiasa memberikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan,

ilmu dan saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan tesis ini.

6. Dr. Ir. Evawany Yunita Aritonang, M.Si selaku dosen penguji I dan Cholina

peneliti dalam pengambilan data

8. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan yang telah memberikan izin kepada

peneliti dalam pengambilan data

9. Keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang

begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Keperawatan

Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Medan dan terkhusus

untuk teman-teman Magister Keperawatan Konsentrasi Keperawatan

Medikal Bedah angkatan pertama yang telah saling mengingatkan dan

mendukung selama penulisan tesis ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah

membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih ada kekurangan, baik dari aspek

bahasa maupun isinya. Oleh karena itu penulis akan menerima saran dan masukan

Medan, 22 Agustus 2014

Penulis

Tempat/Tanggal lahir : P. Pasir, 19 Februari 1977

Alamat Asal : Jl. Gereja No. 37-B Medan

Email : [email protected]

Hp : 0812.6079.4108

Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun Lulus

SD SD NEGERI – I P. PASIR 1989

SMP SLTP PTP-VII D. ILIR 1992 SMA SMA NEGERI 1 SERBELAWAN 1995

D3 Keperawatan Akper IMELDA Medan 1998

S1 Keperawatan Ekstensi Keperawatan di USU 2001

Ners Ners USU 2003

S2 Keperawatan Magister Keperawatan USU 2014

Riwayat Pekerjaan :

Tahun 1998 s/d sekarang sebagai staf dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Imelda Medan.

Kegiatan Akademik Selama Studi :

Workshop Aplikasi Penelitian Kualitatif Sebagai Landasan Pengembangan

Pengetahuan Bidang Kesehatan tanggal 18 Desember 2012, sebagai

Noc, tahun 2013, sebagai Peserta

2013 Medan International Nursing Conference “ The Application of Caring

Science in Nursing Education Advanced Research and Clinical

ABSTRACT ….……… iii

2.4. Landasan Teori Betty Neuman ………. 64

2.5. Kerangka Konsep ………..….……….. 69

BAB 3 . METODE PENELITIAN ………....……….. 70

3.1. Jenis Penelitian ……….……… 70

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian …….…………..………. 71

3.3. Populasi dan Sampel ……….…..………. 72

3.4. Metode Pengumpulan Data ……….. 75

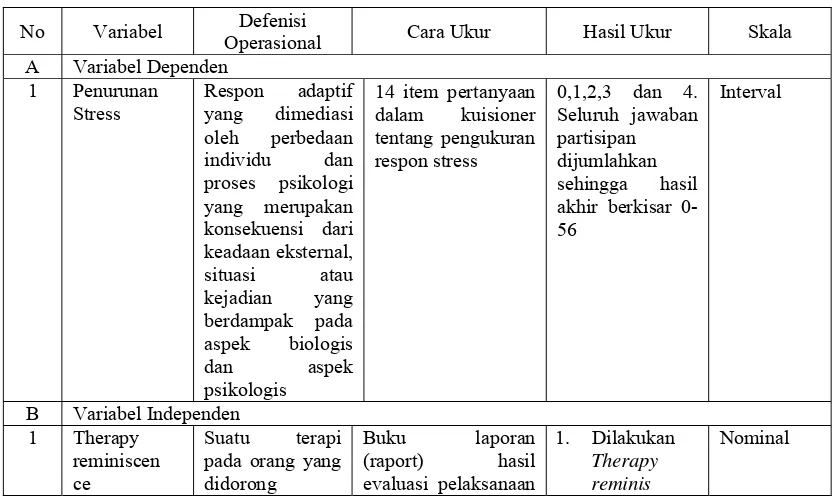

3.5. Variabel dan Defenisi Operasional ……….……..……… 76

3.6. Definisi Operasional ……… 77

3.7. Metode Pengukuran ………..……… 78

3.8. Prosedur Eksperimen ………..….. 79

3.9. Metode Analisa Data ………..….. 82

3.10.Pertimbangan Etik ………..….. 83

BAB 4 . HASIL PENELITIAN ………..……….….. 86

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ……… 86

4.2. Keterbatasan Penelitian ………..…….. 91

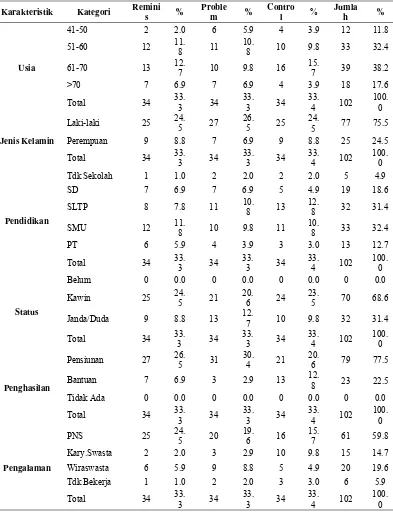

4.3. Hasil Penelitian ……… 92

BAB 5 . PEMBAHASAN ……… 116

5.1. Pengaruh Reminiscence Therapi untuk Menurunkan Stres - Pada Penderita Gagal Jantung……… 116

5.2. Pengaruh Problem Solving Therapy untuk Menurunkan - Stres Pada Penderita Gagal Jantung ………..…… 121

5.3. Perbandingan Reminiscence Therapy dan Problem Solving - Therapy ………..…… 123

5.4. Reminiscence Therapy, Problem Solving Therapy dan - Landasan Teori Betty Neuman ………..…… 125

BAB 6 . KESIMPULAN DAN SARAN …..……….. 127

6.1. Kesimpulan ………..………. 127

6.2. Saran ………..……… 128

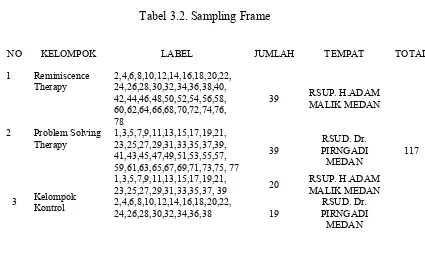

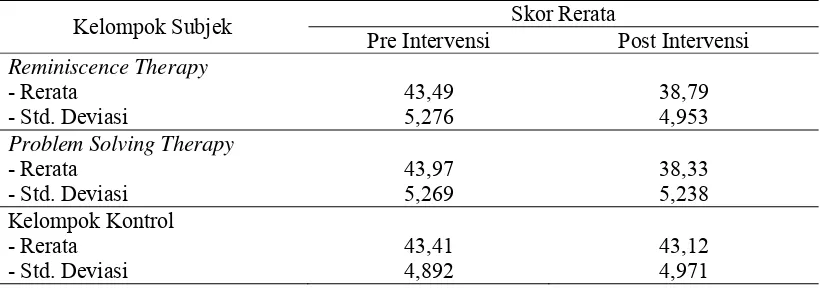

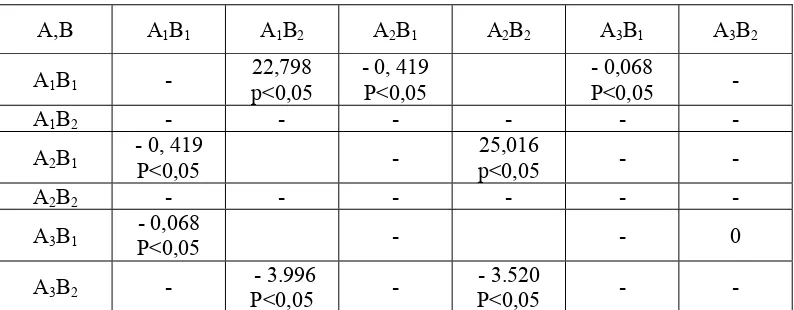

Tabel 3.2. Sampling Frame ………. 75 Tabel 3.3. Defenisi Operasional ……….. 77 Tabel 4.1. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Demografi Karakteristik 92 Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas ……… 94 Tabel 4.3. Hasil Uji Homogenitas antar kelompok reminiscence therapy, -

problem solving therapy dan kelompok kontrol sebelum intervens 97 Tabel 4.4. Data Kelompok Variabel Reminiscence dan Problem Solving -

Therapy ……… 98 Tabel 4.5 Perhitungan Penurunan Stres Responden Sebelum dan Sesudah

Terapi ……….. 99 Tabel 4.6. Ringkasan uji-t antar jenis intervensi (kelompok Reminiscence -

Therapy, kelompok Solving Problem Therapy dan kelompok - kontrol) pada pengamatan sebelum dan sesudah intervensi …… 100 Tabel 4.7. HasilRerata danStandar DeviasiKelompok Terapi Post -

Reminiscence dan Kelompok Kontrol ……… 101 Tabel 4.8. Hasil Uji Sampel Independen antara Kelompok Terapi -

Reminiscence dan Kelompok Kontrol Setelah Intervensi …….. 102 Tabel 4.9. Hasil Rerata danStandard Deviasi Kelompok Terapi Post -

Problem Solving dan Kelompok Kontrol ……… 104 Tabel 4.10. Hasil Uji Sampel Independen Kelompok Terapi Problem -

Solving Setelah Intervensi dan Kelompok Kontrol ………. 105 Tabel 4.11. Hasil Rerata danStandard Deviasi Setelah Intervensi antara - Kelompok Terapi Reminiscence dan Kelompok Terapi -

Problem Solving ……… 106

Tabel 4.12. Hasil Uji Sampel Independen Setelah Intervensi antara - Kelompok Terapi Reminiscence dan Kelompok Terapi -

Problem Solving ……….. 107

Tabel 4.13. Perhitungan Anovaantara Kelompok Terapi Reminiscence - dengan Kelompok Terapi Problem Solving ……… 109 Tabel 4.14. Perhitungan Nilai Koefisien antara Kelompok Terapi -

Post Reminiscence dengan kelompok Terapi Post Problem -

Solving ………. 110

Tabel 4.15. Perhitungan Uji Sampel Kelompok Reminiscence Sebelum - dan Sesudah Intervensi ……… 110 Tabel 4.16. Perhitungan Uji Sampel Kelompok ProblemSolving Sebelum -

Gambar 3.1. Kerangka Kerja Perbandingan Reminiscence Therapy

dan Problem Solving Therapy untuk Menurunkan Stres pada Penderita Gagal Jantung ………

79

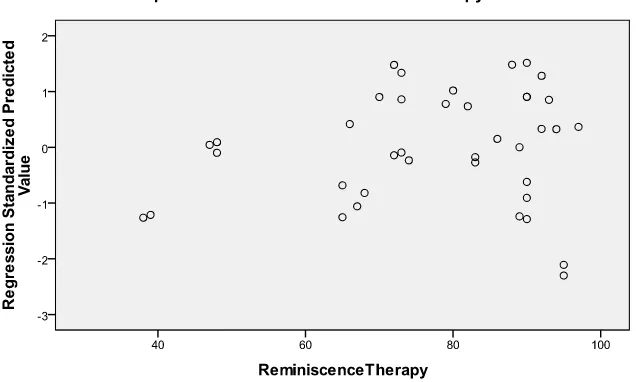

Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Normalitas Kelompok Reminiscence

Therapy ………. 95

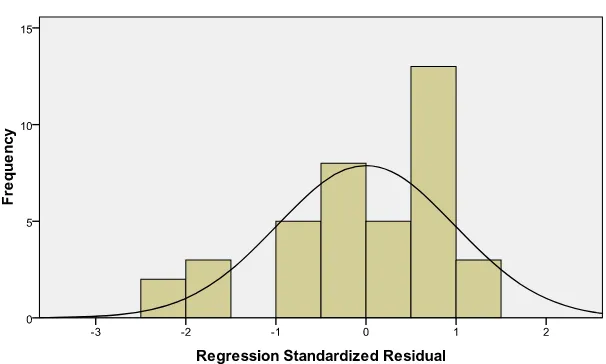

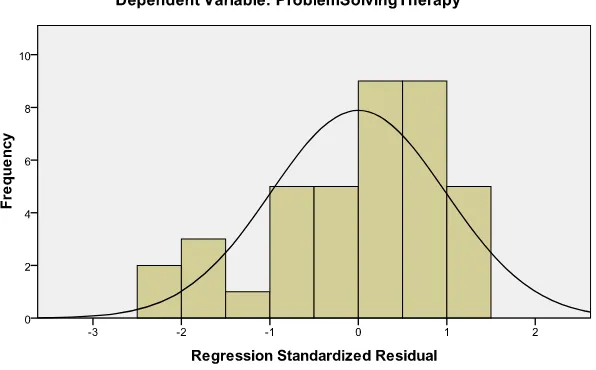

Gambar 42 Histogram Kelompok Reminiscence Therapy…………. 96 Gambar 4.3. Grafik Hasil Uji Normalitas Kelompok Problem

Solving Therapy ……….. 96

a. Lembar Penjelasan tentang Penelitian ... 119

b. Lembar Persetujuan Menjadi Responden ... 120

c. Kuesioner Data Demografi ... 121

d. Instrumen Penelitian ... 122

e. Izin Penggunaan Instrumen ... 123

Lampiran 2 Modul ... 125

Lampiran 3 Izin Penelitian ... 127

a. Surat Pengambilan Data dari Dekan Fakultas Keperawatan ... 128

b. Surat Persetujuan Etik Penelitian ... 129

c. Surat Ijin Pengambilan Data dari RSUD Dr. Pirngadi Medan ... 130

Stres Pada Penderita Gagal Jantung

Nama Mahasiswa : Nixson Manurung Program Studi : Magister Ilmu Keperawatan Minat Studi : Keperawatan Medikal Bedah

Tahun : 2014

ABSTRAK

Stres adalah suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Gagal

jantung akan menyebabkan seseorang sesak nafas dan cepat lelah baik dalam

keadaan beraktivitas ataupun dalam keadaan istirahat. Penelitian ini bertujuan

menguji efektifitas reminscence therapy dan problem solving therapy dalam

upaya menurunkan stres pada penderita gagal jantung di RSUD Dr. Pirngadi

Medan dan RSUP H. Adam Malik Medan. Desain penelitian kuasi eksperimen pre

test – post test dengan grup kontrol. Sampel 102 penderita gagal jantung, terdiri

dari 34 kelompok intervensi Reminscence therapy, 34 kelompok intervensi

problem solving therapy dan 34 kelompok kontrol. Reminscence therapy

diberikan sebanyak 5 sesi sedangkan problem solving therapy diberikan sebanyak

4 sesi dalam jangka waktu 7 minggu dengan durasi waktu perlakuan selama 90

penurunan stres sebelum terapi reminiscence dengan setelah terapi reminiscence

sehingga reminiscence therapy bermanfaat untuk menurunkan stres penderita

gagal jantung. Problem Solving Therapy menunjukkan (p<0,05) yang bermakna

terdapat perbedaan penurunan stres sebelum terapi solving problem dengan

setelah terapi solving problem sehingga solving problem therapy bermanfaat

untuk menurunkan stres penderita gagal jantung. Uji Anova Fhitung < Ftabel dan

harga p > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan penurunan stres

pada kelompok reminiscence therapy maupun kelompok problem solving therapy.

Kedua terapi ini dapat direkomendasikan untuk digunakan pada penderita gagal

jantung yang mengalami stres. Diantara kedua terapi ini maka problem solving

therapy lebih efektif digunakan daripada Reminscence therapy.

Name : Nixson Manurung Study Program : Master of Nursing

Field of Specialization : Medical-Surgical Nursing ABSTRACT

Stress is a depressing condition, either physically or psychologically. Heart failure

will cause someone to be in sultry and to be easily exhausted, either in activity or

in rest. The objective of the research was to examine the effectiveness of

reminiscence therapy and problem solving therapy in reducing stress in heart

failure patients at RSUP H. Adam Malik, Medan. The research used a quasi

experiment pre test – post test design with control group. The samples consisted

of 102 heart failure patients; 34 of them respectively belonged to intervention

group of reminiscence therapy, intervention group of problem solving therapy,

and control group. Reminiscence therapy was given in five sessions, and problem

solving therapy was given in four sessions in seven weeks with the duration of 90

minute-treatment time. The data were analyzed by using univatriate, bivatriate,

and multivatriate analyses after assumption test (normality test and homogeneity

test) had been performed. Paired t-test and Anova test were used for statistic test.

The result of the research on the reminiscence therapy showed that (p<0.05)

which indicated that there was the difference in the decrease in stress between pre-

therapy and post-problem solving therapy so that problem solving therapy was

beneficial for reducing stress in heart failure patients. The result of Anova test

showed that Fcount < Ftable and p-value > 0.05 which indicated that there was no

significant difference in the decrease in stress both in the reminiscence therapy

group and in the problem solving therapy group. It is recommended that both

therapies should be used for heart failure patients who undergo stress although

problem solving therapy is better than reminiscence therapy.

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyakit kardiovaskular sekarang merupakan penyebab kematian paling

umum di seluruh dunia. Penyakit kardiovaskular menyumbang hampir mendekati

40% kematian di negara maju dan sekitar 28% di negara miskin dan berkembang

(Gaziano, 2008). Menurut data dari studi Framingham 90% orang yang berumur

diatas 55 tahun akan mengalami hipertensi selama masa hidupnya (Lilly, et al.,

2007). Hal ini menggambarkan masalah kesehatan publik karena hipertensi dapat

meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung

kongestif ( Kotchen, 2008). Sampai saat ini prevalensi hipertensi di Indonesia

berkisar antara 5 - 10%. Kurun 20 tahun terakhir, angka kematian karena serangan

jantung dan stroke yang disebabkan oleh hipertensi mengalami peningkatan

(Pickering, 2008).

Menurut Fisher (2005) pengobatan yang efektif penderita hipertensi yang

tidak diobati terbukti mengalami pemendekan masa kehidupan sekitar 10 – 20

tahun. Bahkan individu yang mengalami hipertensi ringan jika tidak diobati

selama 7 – 10 tahun beresiko tinggi mengalami komplikasi yaitu sekitar 30%

terbukti mengalami aterosklerosis dan lebih dari 50% akan mengalami kerusakan

organ yang berhubungan dengan hipertensi itu sendiri, seperti kardiomegali, gagal

jantung kongestif, retinopati, masalah serebrovaskular, dan/atau insufisiensi

yang progresif dan letal jika tidak segera diobati. Gopal (2009) menyatakan

bahwa gagal jantung merupakan penyebab tersering rawat inap pada pasien

berusia 65 tahun keatas. Cowie (2008) dan Figueroa (2006) juga menuliskan

bahwa prevalensi gagal jantung meningkat seiring dengan pertambahan usia dan

terutama mengenai pasien dengan usia di atas 65 tahun.

Penelitian Merda & Harris (2013) diketahui bahwa prevalensi penyakit

jantung hipertensi pada gagal jantung kongestif dewasa (usia > 20 tahun) yang

dirawat di unit rawat kardiovaskular RSUP H.Adam Malik Medan pada tahun

2011 sebesar 44,5%. Prevalensi hipertensi sebagai penyebab gagal jantung

kongestif dewasa (usia > 20 tahun) yang dirawat di unit rawat kardiovaskular

RSUP H.Adam Malik Medan pada tahun 2011 sebesar 66,5%, berdasarkan jenis

kelamin paling banyak jenis kelamin laki – laki, yaitu sebanyak 135 orang

(67,5%) dengan kelompok usia 50 – 59 tahun yaitu sebanyak 74 orang (37%)

serta yang memiliki riwayat hipertensi adalah sebanyak 133 orang (66,5%).

Saat ini Congestif heart failure (CHF) atau yang biasa di sebut gagal jantung

kongestif merupakan satu-satunya penyakit kardiovaskular yang terus meningkat

insiden dan prevalensinya. Resiko kematian akibat gagal jantung berkisar antara

5-10% pertahun pada gagal jantung ringan yang akan meningkat menjadi 30-40%

pada gagal jantung berat. Selain itu, CHF merupakan penyakit yang paling sering

memerlukan perawatan ulang di rumah sakit (readmission) meskipun pengobatan

rawat jalan telah di berikan secara optimal. (R .Miftah. 2004).

Masalah kesehatan dengan gangguan sistem kardiovaskular masih menduduki

penduduk Amerika menderita CHF , sedangkan berdasarkan profil kesehatan

Sumatera Utara tahun 2000 Penyakit Jantung Koroner menempati urutan ketiga

dari penyakit tidak menular dengan jumlah penderita sebanyak 354 orang yang

berumur ≥60 tahun. Jumlah kematian penyakit jantung koroner sebanyak 37 orang dengan CFR (Case Fatality Rate). Dari penelitian Damanik (2000-2004) di

RSUP H. Adam Malik bahwa jumlah penderita penyakita jantung koroner

sebanyak 230 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 13 orang CFR sebesar

5,65%, berdasarkan usia diketahui bahwa pasien gagal jantung kongestif dengan

kelompok usia 20 – 29 tahun merupakan sampel yang paling sedikit yaitu

sebanyak 2 orang (1%), sedangkan sampel terbanyak berasal dari kelompok usia

50 – 59 tahun yaitu sebanyak 74 orang (37%). Berdasarkan data didapat peneliti

diketahui jumlah penderita penyakit jantung koroner di RSU Dr. Pringadi Medan

tahun 2003 sebanyak 198 kasus, tahun 2004 sebanyak 274 kasus, tahun 2005

sebanyak 259 kasus, tahun 2006 sebanyak 283 kasus. Mann (2008) mengatakan

bahwa gagal jantung lebih sedikit terjadi pada perempuan daripada laki - laki. Hal

ini juga didukung oleh data European Heart Failure Survey pada tahun 2000 –

2001, bahwa 53% pasien gagal jantung yang dirawat di rumah sakit adalah

berjenis kelamin laki - laki (Cowie, 2008).

Menurut Gopal (2009) gagal jantung merupakan penyebab tersering rawat

inap pada pasien berusia 65 tahun keatas. Dalam Cowie (2008) dan Figueroa

(2006) juga dituliskan bahwa prevalensi gagal jantung meningkat seiring dengan

pertambahan usia dan terutama mengenai pasien dengan usia di atas 65 tahun.

meningkat. Oleh karena itu gagal jantung merupakan masalah kesehatan yang

utama. Setengah dari pasien yang terdiagnosis gagal jantung masih punya harapan

hidup 5 tahun. Penelitian Framingham menunjukkan mortalitas 5 tahun sebesar

62% pada pria dan 42% wanita. Kasper (2005) dalam satu randomized trial yang

besar pada pasien yang dirawat dengan gagal jantung yang mengalami

dekompensasi, mortalitas 60 hari adalah 9,6% dan apabila dikombinasi dengan

mortalitas dan perawatan ulang dalam 60 hari jadi 35,2%. Sekitar 45% pasien

gagal jantung akut akan dirawat ulang paling tidak satu kali, 15% paling tidak dua

kali dalam 12 bulan pertama. Angka kematian lebih tinggi lagi pada infark jantung

yang disertai gagal jantung berat dengan mortalitas dalam 12 bulan adalah 30%,

50% rata-rata penderita gagal jantung akan meninggal dalam waktu 5 tahun sejak

diagnosanya ditegakkan.

Stres adalah suatu kondisi dinamik dalam mana seseorang individu

dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan

dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersiapkan sebagai

tidak pasti dan penting. Stres adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh

transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak

antara tuntutan yang berasal dari situasi dan sumber daya system biologis,

psikologis dan social dari seseorang (Lahey & Ciminero, 1980).

Tanda peringatan pertama dari rasa takut, marah, frustasi, trauma atau

penyakit pada tubuh pertama diterima oleh saraf sensoris yang disebut dengan

organ sensoris seperti mata, telinga, lidah dan kulit yang terletak dibagian luar

korteks serebral. Korteks serebral terlibat dalam fungsi ini untuk meningkatkan

kesadaran seseorang terhadap stres yang dihadapinya agar individu dapat segera

mengatasi stres . Dalam tahap ini, semua sytem dalam organ dalam keadaan siaga

dan siap untuk bertempur atau melarikan diri dari stres. Jantung bekerja lebih

keras untuk meningkatakan curah jantung dan meningkatkan kadar oksigen serta

gizi yang diperlukan untuk pengeluaran energi. Detak jantung bertambah cepat

agar dapat meningkatkan jumlah oksigen yang diperlukan. Pembuluh darah

meningkatkan kontraksi untuk membantu kerja peredaran darah. Otot-otot

berkontraksi sehingga kaki tangan dan punggung siap untuk bertindak jika perlu

untuk melindungi tubuh terhadap ancaman. Produksi keringat meningkat, sebagai

hasil peningkatan suhu tubuh yang dikeluarkan melalui mulut.

Jika individu ini dapat mengatasi stres, maka fungsi tubuh akan normal

kembali tetapi bila gagal maka stres akan berlangsung terus menerus sehingga

persediaan tenaga didalam tubuh akan habis dan individu tersebut menjadi

kepayahan. Seorang individu sering mengalami stres hingga terdapat perubahan

fisiologis dalam jangka waktu lama maka akan terjadi kerusakan yang menetap

dalam tubuh .

1.2.Permasalahan

Melihat latar belakang permasalahan yang didapat oleh peneliti maka yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan

reminiscence therapy dan problem solving therapy dalam menurunkan stres pada

1.3.Tujuan Penelitian

a) Menguji efektifitas reminiscence therapi untuk menurunkan stres pada

pasien gagal jantung

b) Menguji efektifitas problem solving therapi untuk menurunkan stres pada

pasien gagal jantung

c) Menguji keefektifan antara reminiscence therapi dan problem solving

therapi untuk menurunkan stres pada pasien gagal jantung.

1.4.Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan

penelitian yang harus diuji validitasnya secara empiris (Sastroasmoro & Ismael,

2008). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui

pengumpulan data (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan teori yang berkaitan dengan efektifitas therapy reminiscence dan

problem solving therapy pada penderita gagal jantung, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Ada penurunan stres pada penderita gagal jantung setelah diberikan therapy

reminiscence

2. Ada penurunan stres pada penderita gagal jantung setelah diberikan problem

3. Ada perbedaan penurunan stres pada penderita gagal jantung yang

mendapatkan therapy reminiscence dan problem solving therapy.

1.5.Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek teoritis (keilmuan)

1.5.1.1. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan

masukan kepada perawat dalam meningkatkan

pengetahuannya untuk menurunkan stres pada

penderita gagal jantung

1.5.1.2. Meningkatkan kemampuan perawat ataupun petugas

kesehatan lainnya dalam menentukan terapi yang

spesifik untuk menurunkan stres pada penderita gagal

jantung

1.5.1.3. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan

keperawatan dalam upaya menurunkan stres pada

penderita gagal jantung

1.5.2. Aspek praktis

1.5.2.1. Adanya perbandingan antara therapy reminiscence dan

keperawatan spesialis dalam melakukan pilihan untuk

menurunkan stres pada penderita gagal jantung

1.5.2.2. Penelitian ini dapat digunakan dan dikembangkan

sehingga menjadi suatu modul atau acuan untuk

dipakai menjadi standard profesi dan standard nasional

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Stres

Stres dalam arti secara umum adalah perasaan tertekan, cemas dan tegang.

Dalam bahasa sehari – hari stres di kenal sebagai stimulus atau respon yang

menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Sarafino (1994) mengartikan

stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan

lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal

dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari

seseorang.

Ivancevich (2001), mendefinisikan stres sebagai respon adaptif yang

dimediasi oleh perbedaan individu dan proses psikologi yang merupakan

konsekuensi dari keadaan eksternal, situasi atau kejadian yang berdampak pada

keadaan fisik atau psikologis seseorang. Wijono (1997), Stres adalah reaksi alami

tubuh untuk mempertahankan diri dari tekanan secara psikis. Tubuh manusia

dirancang khusus agar bisa merasakan dan merespon gangguan psikis ini.

Tujuannya agar manusia tetap waspada dan siap untuk menghindari bahaya.

Menurut Lazarus & Folkman (1986) stres adalah keadaan internal yang dapat

diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang

dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan

individu untuk mengatasinya. Stres juga adalah suatu keadaan tertekan, baik

suatu istilah yang digunakan dalam ilmu perilaku dan ilmu alam untuk

mengindikasikan situasi atau kondisi fisik, biologis dan psikologis organisme

yang memberikan tekanan kepada organisme itu sehingga ia berada diatas ambang

batas kekuatan adaptifnya. (McGrath, dan Wedford dalam Arend dkk, 1997).

Kondisi ini jika berlangsung lama akan menimbulkan perasaan cemas, takut

dan tegang. Berdasarkan dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa stres

merupakan suatu kondisi pada individu yang tidak menyenangkan dimana dari hal

tersebut dapat menyebabkan terjadinya tekanan fisik maupun psikologis pada

individu. Kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan itu disebabkan karena

adanya tuntutan-tuntutan dari lingkungan yang dipersepsikan oleh individu

sebagai sesuatu yang melebih kemampuannya atau sumber daya yang dimilikinya,

karena dirasa membebani dan merupakan suatu ancaman bagi kesejahteraannya.

Menurut Lazarus & Folkman (1986) stres memiliki memiliki tiga bentuk

yaitu:

1. Stimulus, yaitu stres merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang

menimbulkan stres atau disebut juga dengan stressor.

2. Respon, yaitu stres yang merupakan suatu respon atau reaksi individu yang

muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang

muncul dapat secara psikologis, seperti: jantung berdebar, gemetar, pusing,

serta respon psikologis seperti: takut, cemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah

3. Proses, yaitu stres digambarkan sebagai suatu proses dimana individu secara

aktif dapat mempengaruhi dampak stres melalui strategi tingkah laku, kognisi

maupun afeksi.

Rice (2002) mengatakan bahwa stres adalah suatu kejadian atau stimulus

lingkungan yang menyebabkan individu merasa tegang. Atkinson (2000)

mengemukakan bahwa stres mengacu pada peristiwa yang dirasakan

membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang. Situasi ini disebut

sebagai penyebab stres dan reaksi individu terhadap situasi stres ini sebagai

respon stres. Berdasarkan berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

stres merupakan suatu keadaan yang menekan diri individu. Stres merupakan

mekanisme yang kompleks dan menghasilkan respon yang saling terkait baik

fisiologis, psikologis, maupun perilaku pada individu yang mengalaminya,

dimana mekanisme tersebut bersifat individual yang sifatnya berbeda antara

individu yang satu dengan individu yang lain

2.1.1. Penyebab Stres atau Stressor

Peristiwa atau keadaan yang menantang secara fisik atau psikologis disebut

juga dengan stressor. (Sarafino, 2008) Menurut Lazarus & Folkman (dalam

Morgan, 1987) kondisi fisik lingkungan dan sosial yang merupakan penyebab dari

kondisi stres disebut dengan stressor. Stressor adalah faktor-faktor dalam

kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respon stres. Stressor dapat

berasal dari berbagai sumber, baik dari kondisi fisik, psikologis, maupun sosial

lingkungan luar lainnya. Istilah stressor diperkenalkan pertama kali oleh Selye

(dalam Rice, 2002). Menurut Lazarus & Folkman (1986) stressor dapat berwujud

atau berbentuk fisik (seperti polusi udara) dan dapat juga berkaitan dengan

lingkungan sosial (seperti interaksi sosial). Pikiran dan perasaan individu sendiri

yang dianggap sebagai suatu ancaman baik yang nyata maupun imajinasi dapat

juga menjadi stressor.

Menurut Lazarus & Cohen (1977), tiga tipe kejadian yang dapat

menyebabkan stres yaitu:

a. Daily hassles yaitu kejadian kecil yang terjadi berulang-ulang setiap hari

seperti masalah kerja di kantor, sekolah dan sebagainya.

b. Personal stressor yaitu ancaman atau gangguan yang lebih kuat atau

kehilangan besar terhadap sesuatu yang terjadi pada level individual seperti

kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan dan

masalah pribadi lainnya.

c. Ditambahkan Freese Gibson (dalam Rachmaningrum, 1999) umur adalah

salah satu faktor penting yang menjadi penyebab stres, semakin bertambah

umur seseorang, semakin mudah mengalami stres. Hal ini antara lain

disebabkan oleh faktor fisiologis yang telah mengalami kemunduran dalam

berbagai kemampuan seperti kemampuan visual, berpikir, mengingat dan

mendengar. Pengalaman kerja juga mempengaruhi munculnya stres kerja.

Individu yang memiliki pengalaman kerja lebih lama, cenderung lebih rentan

terhadap tekanan tekanan dalam pekerjaan, daripada individu dengan sedikit

masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat stres, yaitu

kondisi fisik, ada tidaknya dukungan sosial, harga diri, gaya hidup dan juga

tipe kepribadian tertentu (Dipboye, Gibsin, Riggio dalam Rachmaningrum,

1999).

Appraisal: Penilaian terhadap suatu keadaan yang dapat menyebabkan stres

disebut stress appraisals. Menilai suatu keadaan yang dapat mengakibatkan

stress tergantung dari 2 faktor, yaitu faktor yang berhubungan dengan orangnya

(Personal factors) dan faktor yang berhubungan dengan situasinya. Personal

factors didalamnya termasuk intelektual, motivasi, dan personality

characteristics. Sedangkan faktor situasi yang ,mempengaruhi stress appraisals,

yaitu:

a. Kejadian yang melibatkan tuntutan yang sangat tinggi dan mendesak sehingga

menyebabkan ketidaknyamanan

b. Life transitions, dimana kehidupan mempunyai banyak kejadian penting yang

menandakan berlalunya perubahan dari kondisi atau fase yang satu ke yang

lain, dan menghasilkan perubahan substansial dan tuntutan yang baru dalam

kehidupan kita.

c. Timing juga berpengaruh terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita,

dimana apabila kita sudah merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan

kita dan timing-nya meleset dari rencana semula, juga dapat menimbulkan

stres.

d. Ambiguity, yaitu ketidakjelasan akan situasi yang terjadi

f. Controllability, yaitu apakah seseorang mempunyai kemampuan untuk

merubah atau menghilangkan stressor. Seseorang cenderung menilai suatu

situasi yang tidak terkontrol sebagai suatu keadaan yang lebih stressful,

daripada situasi yang terkontrol. Ancaman merupakan konsep kunci dalam

memahami stress. Lazarus (1986) mengungkapkan bahwa individu yang tidak

akan merasakan suatu kejadian sebagai suatu gangguan bila stressor tersebut

diinterpretasikan sebagai hal yang wajar. Ancaman adalah suatu penilaian

subjektif dari pengaruh negatif yang potensial dari stressor. Transactions yang

mengarah pada kondisi stres umumnya melibatkan proses assesment yang

disebut sebagai cognitive appraisals (Lazarus & Folkman, 1986). Cognitive

appraisals adalah suatu proses mental, dimana ada dua factor yang dinilai oleh

seseorang: (1) apakah sebuah tuntutan mengancam kesejahteraannya dan (2)

resources yang tersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Lazarus

(1986) ada dua macam penilaian yang dilakukan individu untuk menilai

apakah suatu kejadian yang dapat atau tidak menimbulkan stress bagi

individu, yaitu:

a) Primary appraisals yaitu penilaian pada waktu kita mendeteksi suatu

kejadian yang potensial untuk menyebabkan stress. Peristiwa yang

diterima sebagai keadaan stress selanjutnya akan dinilai menjadi 3

akibat yaitu harmloss (tidak berbahaya), threat (ancaman) dan

challenge (tantangan)

b) Secondary appraisals mengarah pada resources yang tersedia pada diri

2.1.2. Reaksi terhadap Stres

a. Aspek Fisiologis Walter Canon (dalam sarafino, 1994) memberikan deskripsi

mengenai bagaiman reaksi tubuh terhadap suatu peristiwa yang mengancam.

Ia menyebutkan reaksi tersebut sebagai fight-or-fight response karena respon

fisiologis mempersiapkan individu untuk menghadapi atau menghindari

situasi yang mengancam tersebut. Fight-or-fight response menyebabkan

individu dapat berespon dengan cepat terhadap situasi yang mengancam. Akan

tetapi bila arousal yang tinggi terus menerus muncul dapat membahayakan

kesehatan individu. Selye (dalam Sarafino, 1994) mempelajari akibat yang

diperoleh bila stressor terus menerus muncul. Ia mengembangkan istilah

General Adaptation Syndrome (GAS) yang terdiri atas rangkaian tahapan

reaksi fisiologis terhadap stressor yaitu:

1. Fase reaksi yang mengejutkan ( alarm reaction ) Pada fase ini individu

secara fisiologis merasakan adanya ketidakberesan seperti jantungnya

berdegup, keluar keringat dingin, muka pucat, leher tegang, nadi

bergerak cepat dan sebagainya. Fase ini merupakan pertanda awal

orang terkena stres.

2. Fase perlawanan (Stage of Resistence ) Pada fase ini tubuh membuat

mekanisme perlawanan pada stres, sebab pada tingkat tertentu, stres

akan membahayakan. Tubuh dapat mengalami disfungsi, bila stres

dibiarkan berlarut-larut. Selama masa perlawanan tersebut, tubuh harus

cukup tersuplai oleh gizi yang seimbang, karena tubuh sedang

3. Fase keletihan ( Stage of Exhaustion ) Fase disaat orang sudah tak

mampu lagi melakukan perlawanan. Akibat yang parah bila seseorang

sampai pada fase ini adalah penyakit yang dapat menyerang bagian –

bagian tubuh yang lemah.

b. Aspek psikologis Reaksi psikologis terhadap stressor meliputi:

1. Kognisi Cohen menyatakan bahwa stres dapat melemahkan ingatan dan

perhatian dalam aktifitas kognitif.

2. Emosi cenderung terkait stres.individu sering menggunakan keadaan

emosionalnya untuk mengevaluasi stres dan pengalaman emosional

(Maslach, Schachter & Singer, dalam Sarafino, 1994). Reaksi emosional

terhadap stres yaitu rasa takut, phobia, kecemasan, depresi, perasaan

sedih dan marah.

3. Perilaku sosial stres dapat mengubah perilaku individu terhadap orang

lain. Individu dapat berperilaku menjadi positif dan negatif (dalam

Sarafino, 1994). Stres yang diikuti dengan rasa marah menyebabkan

perilaku sosial negatif cenderung meningkat sehingga dapat

menimbulkan perilaku agresif (Donnerstein & Wilson, dalam Sarafino,

1994).

Morris (1998) mengklasifikasikan stressor ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Frustasi (Frustration) terjadi ketika kebutuhan pribadi terhalangi dan

seseorang gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. frustrasi dapat

terjadi sebagai akibat dari keterlambatan, kegagalan, kehilangan, kurangnya

2. Konflik (Conflicts), jenis sumber stres yang kedua ini hadir ketika

pengalaman seseorang dihadapi oleh dua atau lebih motif secara bersamaan.

Morris (1998) mengidentifikasi empat jenis konflik yaitu,:

approach-approach, avoidence-avoidence, approach-avoidence, dan multiple

approach-avoidance conflict.

3. Tekanan (Pressure), jenis dari sumber stress yang ketiga yang diakui oleh

Morris, tekanan didefinisikan sebagai stimulus yang menempatkan individu

dalam posisi untuk mempercepat, meningkatkan kinerjanya, atau mengubah

perilakunya.

4. Mengidentifikasi perubahan (Changes), tipe sumber stres yang keempat ini

seperti halnya yang ada di seluruh tahap kehidupan, tetapi tidak dianggap

penuh tekanan sampai mengganggu kehidupan seseorang baik secara positif

maupun negative

5. Self-Imposed merupakan sumber stres yang berasal dalam sistem keyakinan

pribadi pada seseorang, bukan dari lingkungan. Ini akan dialami oleh

seseorang ketika ada tidaknya stres eksternal yang nyata. Morris (1998) juga

mengidentifikasikan empat reaksi terhadap stres:

1) Reaksi dari fisiologis terhadap stres menekankan hubungan antara

pikiran dan fisik.

2) Reaksi dari emosional yang diamati dalam reaksi emosional terhadap

stres ini adalah melalui emosi seperti rasa ketakutan, kecemasan, rasa

3) Reaksi dari kognitif mengacu pada pengalaman individu terhadap stres

dan penilaian kognitif yang terjadi dengan penilaiannya mengenai

peristiwa stres dan kemudian apa strategi koping yang mungkin paling

tepat untuk mengelola stres.

4) Reaksi dari perilaku yang berkaitan dengan reaksi emosional seseorang

terhadap stres yang dapat memberikan reaksi menangis, menjadi kasar

kepada orang lain atau diri sendiri dan, penggunaan mekanisme

pertahanan seperti rasionalisasi.

2.1.3. Sumber-sumber Stres

Sumber stres dapat berubah seiring dengan berkembangnya individu, tetapi

kondisi stres dapat terjadi setiap saat selama hidup berlangsung. Menurut

Sarafino (1994) sumber datangnya stres ada tiga yaitu:

1) Diri individu

Hal ini berkaitan dengan adanya konflik. Menurut Miller dalam Sarafino

(2008), pendorong dan penarik dari konflik menghasilkan dua kecenderungan

yang berkebalikan, yaitu approach dan avoidance. Kecenderungan ini

menghasilkan tipe dasar konflik (Sarafino, 1994), yaitu :

a. Approach-approach Conflict

Muncul ketika kita tertarik terhadap dua tujuan yang sama-sama baik.

Contohnya, individu yang mencoba untuk menurunkan berat badan untuk

meningkatkan kesehatan maupun untuk penampilan, namun konflik sering terjadi

b. Avoidance-avoidance Conflict

Muncul ketika kita dihadapkan pada satu pilihan antara dua situasi yang tidak

menyenangkan. Contohnya, pasien dengan penyakit serius mungkin akan

dihadapkan dengan pilihan antara dua perlakuan yang akan mengontrol atau

menyembuhkan penyakit, namun memiliki efek samping yang sangat tidak

diinginkan. Sarafino (2008) menjelaskan bahwa orang-orang dalam menghindari

konflik ini biasanya mencoba untuk menunda atau menghindar dari keputusan

tersebut. Oleh karena itu, biasanya avoidance-avoidance conflict ini sangat sulit

untuk diselesaikan.

c. Approach-avoidance Conflict

Muncul ketika kita melihat kondisi yang menarik dan tidak menarik dalam

satu tujuan atau situasi. Contohnya, seseorang yang merokok dan ingin berhenti,

namun mereka mungkin terbelah antara ingin meningkatkan kesehatan dan ingin

menghindari kenaikan berat badan serta keinginan mereka untuk percaya terjadi

jika mereka ingin berhenti.

2) Keluarga

Sarafino (2008) menjelaskan bahwa perilaku, kebutuhan, dan kepribadian dari

setiap anggota keluarga berdampak pada interaksi dengan orang-orang dari

anggota lain dalam keluarga yang kadang-kadang menghasilkan stres. Menurut

Sarafino (2008) faktor dari keluarga yang cenderung memungkinkan munculnya

stres adalah hadirnya anggota baru, perceraian dan adanya keluarga yang sakit,

3) Komunitas dan Masyarakat

Kontak dengan orang di luar keluarga menyediakan banyak sumber stres.

Misalnya, pengalaman anak di sekolah dan persaingan. Adanya

pengalaman-pengalaman seputar dengan pekerjaan dan juga dengan lingkungan dapat

menyebabkan seseorang menjadi stres. (Sarafino, 1994)

2.1.4. Gejala Stres

Stres dapat berpengaruh pada kesehatan dengan dua cara. Pertama,

perubahan yang diakibatkan oleh stres secara langsung mempengaruhi fisik sistem

tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kedua, secara tidak langsung stres

mempengaruhi perilaku individu sehinggga menyebabkan timbulnya penyakit

atau memperburuk kondisi yang sudah ada (Safarino, 1994). Kondisi dari stres

memiliki dua aspek : fisik/biologis (melibatkan materi atau tantangan yang

menggunakan fisik) dan psikologis (melibatkan bagaimana individu memandang

situasi dalam hidup mereka) dalam Sarafino, 1994.

a) Aspek Biologis

Ada beberapa gejala fisik yang dirasakan ketika seseorang sedang mengalami

stres, diantaranya adalah sakit kepala yang berlebihan, tidur menjadi tidak

nyenyak, gangguan pencernaan, hilangnya nafsu makan, gangguan kulit, dan

produksi keringat yang berlebihan di seluruh tubuh (Sarafino, 1994).

Ada 3 gejala psikologis yang dirasakan ketika seseorang sedang mengalami

stres. Ketika gejala tersebut adalah gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala

tingkah laku (Sarafino, 1994):

1. Gejala kognisi

Gangguan daya ingat (menurunnya daya ingat, mudah lupa dengan suatu hal),

perhatian dan konsentrasi yang berkurang sehingga seseorang tidak fokus dalam

melakukan suatu hal, merupakan gejala-gejala yang muncul pada aspek gejala

kognisi

2. Gejala emosi

Mudah marah, kecemasan yang berlebihan terhadap segala sesuatu, merasa

sedih dan depresi merupakan gejala-gejala yang muncul pada aspek gejala emosi

3. Gejala tingkah laku

Tingkah laku negatif yang muncul ketika seseorang mengalami stres pada

aspek gejala tingkah laku adalah mudah menyalahkan orang lain dan mencari

kesalahan orang lain, suka melanggar norma karena dia tidak bisa mengontrol

perbuatannya dan bersikap tak acuh pada lingkungan, dan suka melakukan

penundaan pekerjaan.

2.1.5. Penilaian Kognitif (Cognitive Appraisal)

Setiap orang memiliki perbedaan dalam menghadapi stres. Menurut Lazarus

& Folkman (1984: 31) penilaian kognitif (cognitive appraisal) yaitu merupakan

yang spesifik atau serangkaian transaksi antara individu dengan lingkungan yang

menimbulkan stres. Selain itu kognitif dapat diartikan sebagai suatu proses

pengkategorian terhadap stimulus atau situasi yang dihadapi, dengan perhitungan

makna serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan seseorang. Penilaian kognitif

dikemukakan oleh Lazarus dan Folkman (1984: 31) terdiri dari penilaian primer

(primary appraisal) dan penilaian sekunder (secondary appraisal). Kedua jenis

penilaian ini tidak dapat dipandang sebagai proses yang terpisah karena keduanya

saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Penilaian primer dan

sekunder berinteraksi satu sama lain membentuk derajat stres serta kualitas atau

kekuatan reaksi emosional sehingga akan membuat situasi semakin kompleks.

1. Penilaian Primer (Primary Appraisal)

Proses ini merupakan suatu proses mental yang berkaitan dengan evaluasi

terhadap suatu situasi. Proses ini terjadi untuk menentukan apakah suatu stimulus

atau situasi yang dihadapi berada dalam derajat penghayatan tertentu.

2. Penilaian Sekunder (Secondary Appraisal)

Penilaian sekunder adalah keputusan tentang apa yang mungkin dapat

dilakukan meliputi evaluasi tentang pilihan strategi pengelolaan yang sesuai dan

evaluatif tentang konsekuensi yang akan muncul dalam konteks tuntutan dan

hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Penilaian kembali menunjukkan pada perubahan penilaian yang terjadi karena

didasari oleh masuknya informasi baru, baik informasi yang berasal dari

lingkungan maupun informasi yang berasal dari reaksi siswa. Proses penilaian

kembali merubah bentuk penilaian yang didasarkan pada informasi baru dari

lingkungan atau diperoleh siswa berdasarkan pengalamannya. Beberapa hal yang

mendasari pentingnya konsep penilaian kognitif menurut Lazarus dan Folkman

(1986: 55) sebagai berikut:

a) Faktor Personal

Ada dua karakteristik individu yang berpengaruh atau menentukan suatu

penilaian kognitif yaitu komitmen (commitment) dan keyakinan (belief).

b) Faktor Situasional Faktor situasional

Faktor situasional yang mempengaruhi penilaian kognitif terbagi menjadi dua

faktor yaitu faktor situasional yang potensial dan temporal (Lazarus & Folkman,

1986: 83).

Stress adalah suatu kejadian atau rangsangan (stimulus) dari luar (stressor)

yang menyebabkan individu akan merasa tegang. Gejala stress dapat berupa aspek

biologis yaitu sakit kepala yang berlebihan, tidur menjadi tidak nyenyak,

gangguan pencernaan, hilangnya nafsu makan, gangguan kulit dan produksi

keringat yang berlebihan serta aspek psikologis yaitu gejala kognisi, gejala emosi

dan gejala tingkah laku..

Ahli saraf Walter Cannon menciptakan istilah homeostasis untuk lebih

menentukan keseimbangan dinamis yang telah dijelaskan Bernard. Dia

eksperimen, dia menunjukkan respons "fight or flight" yang timbul pada manusia

dan binatang ketika terancam. Selanjutnya, Cannon juga mengatakan bahawa

reaksi ini juga disebabkan oleh pelepasan neurotransmitters (neurotransmiter

adalah bahan kimia dalam tubuh yang membawa pesan ke dan dari saraf) dari

kelenjar adrenal, medula. Medula adrenal mengeluarkan dua jenis

neurotransmiter, yaitu epinefrin atau disebut sebagai adrenalin dan norepinefrin

(noradrenalin), dalam respon terhadap stres. Pelepasan neurotransmiter

menyebabkan efek fisiologis terlihat pada respon "fight or flight", misalnya,

denyut jantung yang cepat, peningkatan kewaspadaan, dan lain-lain. (Nasution I.

K., 2007).

Hans Selye, mengatakan bahwa selain daripada respons tubuh, semasa stres

kelenjar pituitary juga memainkan peranan. Dia menggambarkan kontrol oleh

kelenjar sekresi hormon (misalnya, kortisol) yang penting dalam respon fisiologis

terhadap stres dengan bagian lain dari kelenjar adrenal yang dikenal sebagai

korteks. Selain itu, Selye sebenarnya memperkenalkan istilah tegangan dari fisika

dan rekayasa dan didefinisikan sebagai "respons bersama yang terjadi di setiap

bagian tubuh, fisik atau psikologis." (Nasution I. K., 2007). Dalam

eksperimennya, Selye menginduksi stres pada tikus dalam berbagai cara. Pada

tikus yang terkena tegangan konstan, berlakunya pembesaran kelenjar adrenal,

ulkus gastrointestinal dan atrofi sistem imun. (Nasution I. K., 2007)

Stres menyebabkan kelenjar hipotalamus melepaskan hormon adrenalin dan

kortisol melalui kelenjar adrenal. Hormon-hormon ini menyebabkan reaksi

yang penuh tekanan dan tantangan. Reaksi ini meliputi peningkatan denyut

jantung, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan produksi glukosa untuk

meningkatkan pasokan energi serta menonaktifkan sementara sistem kekebalan

tubuh dan sistem pencernaan. Ini yang mungkin terjadi pada kelompok kontrol

apabila tidak penderita tidak diberikan psikoterapi apapun selama dirawat.

Tabel 2.1. Tahapan Stres dan Gejala

Dr. Robert J. Van Amberg (1979, cit. Hawari, 2001) membagi stres atas enam tahap. yaitu :

NO TAHAPAN STRESS TANDA DAN GEJALA

1 Stres tahap – I

Merupakan tahapan stres yang paling ringan

semangat kerja yang berlebihan

(overacting)

penglihatan "tajam" tidak sebagaimana biasanya

merasa senang dengan suatu pekerjaan dan semakin semangat

mengerjakannya, namun tanpa disadari

cadangan energi semakin menipis bahkan dihabiskan (all out)

rasa gugup yang berlebihan

2 Stres tahap – II

Pada tahap ini dampak stres yang semula menyenangkan mulai menghilang dan mulai timbul keluhan-keluhan karena kekurangan energi yang disebabkan waktu istirahat yang kurang.

merasa letih saat bangun pagi dimana

seharusnya pada saat bangun pagi orang merasa segar.

merasa lelah sesudah makan siang

lekas capai menjelang sore hari

jantung berdebar-debar

sering mengalami keluhan pada lambung

atau perut (bowel discomfort) otot punggung dan tengkuk terasa tegang

tidak bisa santai

3 Stres tahap – III

Pada tahap ini keluhan yang terjadi semakin nyata dan mengganggu, hal ini diakibatkan karena keluhan yang terjadi pada stres tahap II diabaikan dan orang tetap memaksakan dirinya untuk bekerja.

gangguan pada lambung dan usus

(gastritis dan diare)

ketegangan otot semakin terasa

ketegangan emosional dan rasa tidak

tenang semakin meningkat

gangguan tidur (insomnia)

koordinasi tubuh terganggu (badan terasa

beban stres serta memberi kesempatan tubuh untuk istin menambah suplai energi yang sudah mengalami defisit.

4 Stres tahap – IV

Bila individu yang mengalami stres tahap III dinyatakan sehat oleh dokter yang memeriksanya sehingga individu tersebut terus memaksakan dirinya bekerja tanpa istirahat maka akan timbul gejala stres tahap IV.

Terasa sulit untuk bertahan sepanjang

hari

Aktivitas pekerjaan yang semula

terasa menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi terasa membosankan dan lebih sulit

Yang semula tanggap terhadap situasi

menjadi kehilangan kemampuan untuk merespon secara ade kuat

Tidak mampu melaksanakan kegiatan

rutin sehari-hari

Gangguan pola tidur disertai mimpi yang

menegangkan

Seringkali menolak ajakan karena tidak

ada semangat dan gairah

Daya konsentrasi dan daya ingat

menurun

Timbul rasa ketakutan dan kecemasan

yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya

5 Stres tahap – V

Bila keadaan stres terus berlanjut maka individu akan mengalami stres tahap V

Kelelahan fisik dan mental semakin

mendalam

Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan

sehari-hari yang walaupun ringan dan sederhana

Gangguan sistem pencemaan semakin

parah (gastro-intestinal disorder)

Timbul perasaan ketakutan dan

kecemasan yang semakin meningkat mudah bingung dan panic

6 Stres tahap – VI

Merupakan tahap klimaks dimana individu mengalami panic attack dan perasaan takut mati. Tidak jarang individu yang mengalami stres tahap ini seringkali dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) meskipun pada akhirnya individu tersebut dipulangkan kembali karena tidak ditemukan kelainan fisik dan organ tubuh.

Jantung berdebar sangat keras

Susah bernapas (sesak dan

megap-megap)

Sekujur badan terasa gemetar, dingin,

dan keringat bercucuran

Tidak ada tenaga untuk melakukan

hal-hal yang ringan sekalipun

Pingsan dan kolaps

Menurut Asosiasi Psikologi Amerika adalah suatu penggunaan riwayat hidup

baik melalui tulisan, ucapan/lisan ataupun keduanya yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. Reminiscence therapy pertama

kali diperkenalkan oleh seorang psikiatrik ternama yaitu Robert Butler pada tahun

1960. Reminiscence therapy digunakan dengan tepat seperti menggunakan photo,

music atau benda-benda yang sangat familiar pada masa lalunya, untuk

mendorong pasien untuk berbicara mengenai memori mereka sebelumnya. Terapi

ini lebih disarankan kepada orang dewasa yang mempunyai masalah mood atau

masalah memori atau kepada orang yang membutuhkan kesulitan seseorang dalam

kesiapan memasuki usia tua.

Menurut Bluck dan Levine (1998, dalam Collings, 2006) reminiscence

adalah proses yang dikehendaki atau tidak dikehendaki untuk mengumpulkan

kembali memori-memori seseorang pada masa lalu. Memori tersebut dapat

merupakan suatu peristiwa yang mungkin tidak bisa dilupakan atau peristiwa yang

sudah terlupakan yang dialami langsung oleh individu. Kemudian memori

tersebut dapat sebagai kumpulan pengalaman pribadi atau “disharingkan” dengan

orang lain. Johnson (2005) mendefenisikan reminiscence adalah proses mengingat

kembali kejadian dan pengalaman masa lalu, dan telah dibentuk sebagai suatu

topik utama baik dalam teori maupun aplikasi pada psikogerontologi. Menurut

Fontaine dan Fletcher (2003) reminiscence atau kenangan adalah suatu

kemampuan pada lansia yang dipandu untuk mengingat memori masa lalu dan

“disharingkan” (disampaikan) memori tersebut dengan keluarga, kelompok atau

adalah suatu terapi pada orang yang didorong (dimotivasi) untuk mendiskusikan

kejadian-kejadian masa lalu untuk mengidentifikasi keterampilan penyelesaian

masa lalu yang telah dilakukan mereka pada masa lalu. Berdasarkan beberapa

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terapi kelompok reminiscence

adalah suatu terapi yang dilakukan pada penderita secara berkelompok dengan

cara memotivasi penderita untuk mengingat kembali kejadian dan pengalaman

masa lalu serta kemampuan penyelesaian masalahnya kemudian disampaikan

dengan keluarga, teman, kelompok atau staf.

Therapy reminiscence adalah suatu terapi yang ditujukan untuk memulihkan

depresi perasaan stress pada pasien. Dalam kegiatan terapi ini, terapis akan

membantu pasien yang mengalami stress pada gagal jantung untuk mengingat

kembali aspek positif dan hal-hal yang berarti bagi penderita pada masa lalunya.

Kemudian terapis juga membantu pasien untuk mengintegrasikan hal positif

tersebut dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini. Proses ini diharapkan dapat

membantu penderita untuk menilai kehidupan yang telah dilaluinya sehingga

penderita dapat merasakan kepuasan atas kehidupannya tersebut. Therapy

reminiscence merupakan hasil langsung dari hipotesis teori life review (Butler,

1963). Terapi ini pada dasarnya menekankan individu untuk merefleksikan

kehidupan mereka kembali atau mengulang kembali memori masa lalu. Melalui

refleksi ini individu untuk menyelesaikan konflik, mengatasi pengalaman masa

lalu yang menyakitkan sehingga individu tersebut mampu menyelesaikan masalah

yang dihadapi saat ini. Therapy reminiscence sangat membantu untuk pribadi

Reminiscence melibatkan pertukaran memori antara orang tua dengan orang

muda, teman dengan keluarga, caregivers dengan professional, melalui informasi,

kebijaksanaan dan keterampilan. Pada intinya memberikan suatu nilai,

kepentingan, kebersamaan, kekuatan dan damai kepada penderita Alzheimer’s.

Aktivitas therapy reminiscence biasanya digunakan dalam kehidupan kita

sehari-hari. Therapy reminiscence ini kita gunakan untuk mengatasi stress seperti dalam

situasi berduka. Terapi ini membantu mengurangi gambaran diri yang buruk,

menciptakan perasaan intim serta memberikan arti yang special ketika berinteraksi

dengan orang lain.

Media yang dapat digunakan dalam therapy reminiscence adalah :

1. Secara visual; foto, lukisan yang mengingatkan kejadian masa lalu yang

menyenangkan

2. Musik; menggunakan lagu-lagu yang familiar dari radio, CD, atau

menciptakan musik menggunakan berbagai macam alat musik

3. Melalui indera pengecapan dan penghiduan; menggunakan parfum, makanan

4. Melalui indera peraba; memegang objek tertentu, merasakan tekstur, melukis

dan puisi.

Tipe terapi dan aktivitas reminiscence dapat digunakan oleh individu, kelompok

dan keluarga. Kategori therapy reminiscence dibagi menjadi 3 kategori utama

yaitu:

1. Simple reminiscence.

Terapi ini merupakan refleksi informasi masa lalu dengan cara yang

2. Evaluative reminiscence adalah evaluasi masa lalu dan digunakan sebagai

pendekatan pemecahan konflik

3. Offensive-defensive reminiscence merupakan kegiatan pengulangan informasi

yang tidak menyenangkan dan meningkatkan stress. Keluarga dan teman

terdekat dapat memberikan informasi dan subjek penting yang menyedihkan

bagi lanjut usia sehingga membutuhkan dukungan yang penuh dari perawat.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dinyatakan bahwa reminiscence

therapy dapat memberikan kemudahan untuk memperbaiki perasaan depresi dan

perasaan kesepian dan meningkatkan kenyamanan psikologi. Penelitian juga

menyokong pandangan bahwa reminiscence therapy termasuk riwayat pekerjaan

dapat meningkatkan hubungan antara orang yang mengalami dementia dan karir

mereka dengan cara memberikan keuntungan pada keduanya. Keuntungan lain

dilaporkan termasuk peningkatan kesempatan untuk memberikan perawatan

secara personal dan individual dan membantu individu untuk bergerak antara

perbedaan lingkungan perawatan seperti perawatan dirumah atau diantara

perawatan dirumah.

Reminiscence therapy dapat diselenggarakan secara formal atau informal

secara individu, keluarga atau group. Reminiscence therapy menyajikan

perbedaan fungsi psikologi termasuk taxonomy yang diperkenalkan oleh Webster.

Skala fungsi reminiscence yang dibuat Webster’s termasuk delapan alasan kenapa

orang mengingat : penurunan rasa bosan, peningkatan kebencian, persiapan

kematian, percakapan, identitas, mempertahankan keintiman, pemecahan masalah,

reminiscence untuk meningkatkan efek dan kemampuan koping, walaupun

keefektifan terapi ini masih diperdebatkan.

Therapy reminiscence merupakan salah satu terapi modalitas yang dapat

menurunkan beberapa gangguan kesehatan yang dialami lansia, antara lain lupa

ingatan, dimensia, depresi dan kecemasan (Winslow, 2009). Menurut Coaten

(2001) therapy reminiscence atau mengenang suatu kejadian di masa lalu dapat

memberikan rasa nyaman dan tenang tentang apa yang telah terjadi sebelumnya di

masa lalu. Pasien diharapkan dapat terlibat aktif dalam berbagi cerita masa lalu

pada suatu kelompok. Selain itu, therapy reminiscence dapat meningkatkan

interaksi sosial penderita dengan orang lain yang menjadi lawan bicaranya.

Reminiscence therapy terdiri dari berbicara, komunikasi dan inklusi pada

seorang pasien dengan pasangannya atau group. Terapi ini berguna dalam

hubungannya antara 2 (dua) orang atau lebih untuk menstimulus memori manusia

yang mempunyai dementia dengan menggunakan isi seperti gambar-gambar dan

hal-hal fisik sebagai katalisator dalam merangsang memori. Hal tersebut akan

mengirimkan sinyal kepusat informasi, pada pusat perawatan dirumah. Satu

keuntungan utama dari reminiscence therapy adalah bahwa ini adalah merupakan

proses yang informal yang memerlukan latihan yang panjang maupun kualifikasi

untuk mengaturnya. Hal ini dapat digunakan pada hal dasar dan dapat juga

dikombinasikan dengan terapi yang lain secara personal ataupun sesi grup.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan reminiscence therapy juga

menciptakan ikatan yang lebih kuat antara karir dan tempat tinggal dengan

memahami tentang individu dengan latar belakang demensia. Ini memberikan

transisi yang lebih lembut dan lebih cepat dalam menseting perawatan dirumah

dan dapat juga menolong provider dalam memberikan perawatan dirumah dengan

pendekatan langsung pada pasien.

Reminiscence menunjukkan memori panjang pada masa lampau. Hal ini

sangat familiar pada kita dan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan yang lainnya.

Untuk orang dengan penyakit alzheimer akan memberi harapan untuk melakukan

reminiscence yang sangat bermanfaat pada diri mereka sendiri dan kemampuan

interpersonal. Reminiscence mempengaruhi perubahan memori pada orang tua dan

muda, teman dan keluarga, dengan caregiver dan profesional, menyampaikan

informasi, kebijaksanaan dan keahlian. Ini adalah suatu hal yang memberikan

orang dengan penyakit alzheimer akan mempunyai nilai, kepentingan, kasih

sayang, kekuatan dan kedamaian.

Kegiatan reminiscence therapy digunakan secara berkesinambungan pada

kehidupan sehari-hari pada waktu stress seperti saat berkabung, ini juga dapat

menurunkan kejadian kecelakaan pada gambaran diri dan dapat mengkreasikan

perasaan yang intim dan memberikan arti spesial untuk bersosialisasi dengan

orang lain. Inti kegiatan therapy reminiscence yang berfokus pada eksplorasi

keberhasilan yang pernah dicapai penderita akan sangat mendukung pemulihan

stress pada penderita gagal jantung. Dalam proses kegiatan terapi ini tentunya

terapi dapat memotivasi dan memfasilitasi penderita untuk mengingat kembali

pengalaman keberhasilan atau suka cita yang pernah dialami penderita sehingga

berlangsung. Perasaan bahagia dan bangga ini kemudian diintegrasikan dengan

kemampuan dan keberhasilan penderita saat ini. Dengan demikian melalui

kegiatan therapy reminiscence ini penderita masih dapat memotivasi dirinya untuk

menimbulkan perasaan bahagia dan bangga dengan diri sendiri sehingga

perasaan-perasaan negatif dan kesedihan yang dirasakan dapat menjadi berkurang atau

bahkan hilang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chiang, et al., (2009) bahwa

therapy reminiscence dapat menurunkan stress dan perasaan-perasaan negatif

pada penderita gagal jantung. Frazer, Christensen dan Griffiths (2005) dalam

penelitian pada 23 orang lansia menyimpulkan therapy reminiscene efektif untuk

menurunkan depresi. Timbulnya perasaan senang dan bangga merupakan upaya

untuk meminimalkan tanda dan gejala stress dan depresi. Bohlmeijer (2003;

Haight & Burnside, 1993, dalam Ebersole, et al., 2005) menyatakan bahwa

therapy reminiscence dapat menjadi suatu terapi yang efektif untuk gejala stress

dan depresi. Menurut pernyataan Stuart (2009) bahwa therapy reminiscence

digunakan untuk membantu individu mencapai perasaan integritasi, meningkatkan

harga diri dan menstimulasi individu untuk berpikir tentang dirinya sendiri dan

perawat mempunyai kesempatan untuk memfokuskan, memberikan refleksi dan

penguatan atas perasaan individu terhadap nilai dirinya sendiri. Pada therapy

reminiscence penderita mendapat kesempatan untuk menyampaikan kemampuan

positif yang telah dialaminya. Kemampuan positif tersebut dapat berkaitan dengan

kegiatan fisik seperti pengalaman bermain pada masa anak-anak, pengalaman

rekreasi pada masa remaja dan pengalaman pekerjaan pada masa dewasa. Topik