ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP

PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK UMKM DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT

TESIS

OLEH

T. HENNY FEBRIANA HARUMY

117018022/EP

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP

PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK UMKM DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan Pada

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

OLEH

T. HENNY FEBRIANA HARUMY

117018022/EP

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK UMKM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT Nama Mahasiswa : T. HENNY FEBRIANA HARUMY

Nomor Pokok : 117018022/EP

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(

Ketua

Prof. Dr. Sya’ad Afifuddin, SE. M.Ec) (Dr. Rujiman, MA Anggota

)

Ketua Program Studi

(

Direktur

Prof. Dr. Sya’ad Afifuddin, SE. M.Ec) (Prof. Dr. Erman Munir, MSc)

Telah diuji pada Tanggal : 29 Juli 2013

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Sya’ad Afifuddin, SE, M.Ec Anggota : 1. Dr. Rujiman, MA

2. Prof. Dr. lic.Rer.Reg. Sirojuzilam, SE 3. Prof. Dr. Ir. Setiaty Pandia

ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK UMKM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul : “ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK UMKM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT” adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas.

Medan, Juli 2013

ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK UMKM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT

ABSTRAK

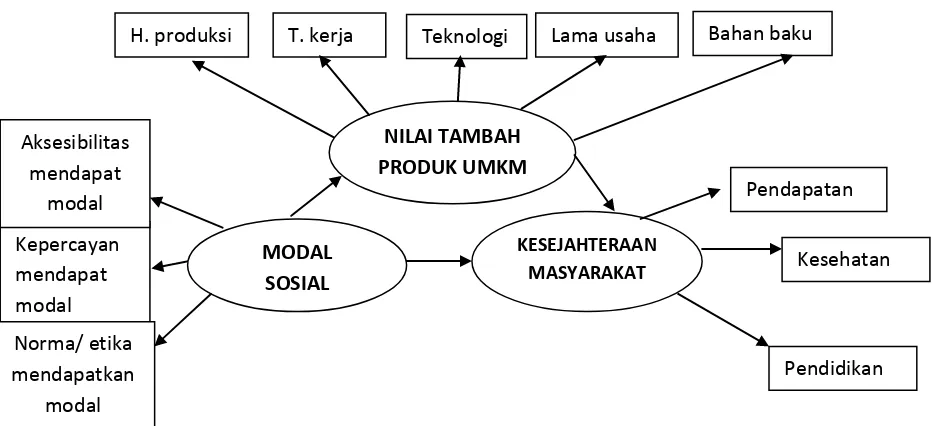

Tesis ini mengkaji mengenai Pengaruh Modal sosial terhadap Nilai tambah Produk UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan pendekatan Model Persamaan Struktural (SEM) tang terdiri dari analisis Faktor (factor analysis), analisis jalur (Path analysis) dan Regresi (Regression). Penelitian ini dilihat dari kerangka konsepnya termasuk Full model structural karena terdapat variabel laten dan variabel intervening. Pengolahan data variabel menggunakan Program amos 18 yang merupakan analisis multivariate dengan banyak variabel. Data yang digunakan adalah data Primer dengan jumlah sampel sebanyak 130 UMKM dengan Lokasi penelitian di lakukan di 23 kecamatan di Kabupaten Langkat. Objek penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang memproduksi produk yang bernilai tambah seperti Tahu dan Tempe, Nata de coco, Dodol dan lain-lain. Penelitian ini merupakan hubungan kausal (Causal Effect), dimana penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta untuk membuktikan secara empiris pengaruh Modal sosial, terhadap Nilai Tambah Produk UMKM sekaligus sebagai intervening, kemudian pengaruh Nilai Tambah Produk sebagai varaibel endogen yang kedua serta membuktikan bahwasanya Modal sosial mempengaruhi Nilai Tambah Produk UMKM serta mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Langkat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap nilai tambah produk UMKM dengan nilai loading factor adalah 61% (0.615 ) α 0.05 Nilai Tambah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai 1.129 modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai loading factor adalah 45 % (0.452) dan Modal Sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui nilai tambah produk UMKM dengan nilai (0.158) Pengaruh yang paling tinggi adalah nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat.

"ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL CAPITAL ON THE IMPROVEMENT OF VALUE ADDED PRODUCTS AND WELFARE

SOCIETY SMES in Langkat".

ABSTRACT

This thesis examines the influence of social capital for SMEs and value-added products using the approaches Welfare Structural Equation Model (SEM) pliers consist of factor analysis (factor analysis), path analysis (path analysis) and regression (Regression). This study extend the concept of the framework include Full structural models because there are latent variables and intervening variables. Variable data processing using a program that is 18 amos multivariate analysis with many variables.The data used is the Primary with a total sample of 130 SMEs with research location was done in 23 districts in Langkat. Object of this study is the perpetrator of SMEs that produce value added products such as Tofu and Tempe, Nata de coco, Dodoo and others - others. This study is a causal relationship (Causal Effect), where a study of the facts to demonstrate empirically the effect of social capital, the Value Added Products SMEs as well as intervening, then the influence of Value Added Products as varaibel both endogenous and prove that social capital Value Added Product affect SMEs and Welfare influence either directly or indirectly in Langkat.Research shows that social capital affects the value of SMEs with value-added product loading factor is 61% (0615) 0:05 α Value Added significant positive effect on the welfare of the community with the value of 1,129 social capital affects the welfare of the community with the value of loading factor is 45% (0452 ) and Social Capital affect the well-being of society through value-added products to the value of SMEs (0158) effect is the highest value on the welfare of society

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena dengan kasih dan karunianya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TESIS) Magister Ekonomi Pembangunan dengan Judul: Analisis Pengaruh Modal Sosial Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Langkat.

Penyusunan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang seikhlasnya kepada:

1. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini, Bapak Prof.Dr. Sya’ad Afifuddin, M.Ec

2. Bapak Dr. Rujiman. MA sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran demi perbaikan tesis ini.

3. Bapak Prof.Dr.Lic.Rer reg.Sirojuzilam, SE , Prof Dr.Ir. Setiati Pandia dan Dr. Rahmanta, M.Si sebagai pembanding yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran atas perbaikan tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi Program Studi Magister ekonomi Pembangunan sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

5. Teman-Teman Angkatan 21 Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara

Terakhir saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan kiranya tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Medan, Juli 2013 Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : T. Henny febriana harumy

Agama : Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 19 Februari 1988 Jenis kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Sumber Amal Komp Grand Gading Mas No 9d

No. Handphone : 081264945037

Pekerjaan : Dosen Fakultas Teknik Univ. Pembangunan Pancabudi Medan

Nama Orang Tua Laki-laki : Nama Orang TuaPerempuan :

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Neg 060823 Medan, (Tahun 1993 s/d 1999)

2. SMP Harum Sentosa Perbaungan (Tahun 1999 s/d 2002) 3. SMK Taruna Pekanbaru (Tahun 2002 s/d 2005)

4. Sarjana Teknik Komputer Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (Tahun 2006 s/d 2010)

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN ... ...

2.4 Kesejahteraan masyarakat……….. ... 55

2.4.1 Tingkat pendidikan ………... 58

2.4.3 Kesehataan ……….. ... 70

3.6 Identifikasi dan defenisi operasional variabel penelitian ... 87

3.7 Uji validasi dan reliabilitas ... 89

3.8 Model analisis data ... 90

3.9 Pengujian instrument penelitian ... 93

3.10 Metode analisis data ... 95

4.1.1 Letak Geografis Wilayah kabupeten langkat ... 102

4.1.2 Kependudukan wilayah kabupaten langkat ... 103

4.1.3 Perekonomian Kabupaten langkat ... 104

4.2 Karakteristik Responden ... 105

4.2.1 karakteristik Responden berdasarkan jenis ... 106

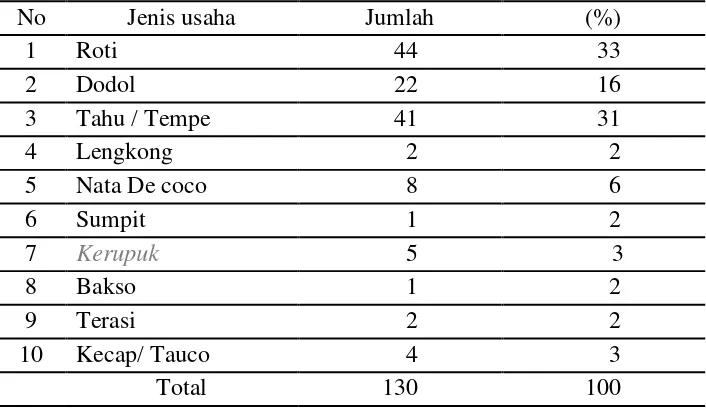

4.2.2 Jenis produk yangbernilai tambah ... 107

4.2.3 karakteristik responden berdasarkan jenis ... 109

4.2.4 karakteristik responden berdasarkan terakhir ... 109

4.3 Uji validitas ... 110

4.3.1 Hasil Uji validitas instrument variabel modal sosial.... 112

4.3.2 Hasil Uji validitas instrument variabel Nilai tambah produk UMKM ... 115

4.3.3 Hasil Uji validitas instrument variabel kesejahteraan masyarakat ... 119

4.4 Uji Reliabilitas ... 123

4.4.1 Hasil uji reliabilitas instrument ... 124

4.4.2 Hasil uji reliabilitas instrument modal sosial ... 125

4.4.3 Hasil uji reliabilitas instrument Nilai tambah ... 125

4.4.5 Analisis Statistik variabel modal sosial ... 127

4.4.6 Statistik variabel nilai tambah produk UMKM ... 131

4.4.7 Analisis Statistik variabel kesejahteraan masyarakat .... 134

4.5 Hasil Uji Asumsi Dalam SEM ... 138

4.5.1 Asumsi Ukuran sampel ... 138

4.5.2 Asumsi normalitas data ... 139

4.5.3 Asumsi mendeteksi outlier ... 140

4.5.4 Asumsi uji multikolinieritas ... 143

4.6 Analisis Structural Equation Modeling ... 144

4.6.1 Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen MS .. 121

4.6.2 Analisis factor konfirmatori endogen ... 146

4.6.3 Analisis factor konfirmatori Eksogen MS – endogen NT ... 151

4.6.4 Analisis Faktor Konfirmatori Kontruk eksogen NT – Endogen KM ... 127

4.6.4 Analisis factor konfirmatori endogen NT – KM ... 151

4.6.5 Analisis Factor Konfirmatori Eksogen MS-Endogen KM ... 154

4.6.6 Analisis factor konfirmatori MS –NT – KM ... 156

4.6.7 Hasil Uji Kecocokan Parsimoni ... 158

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

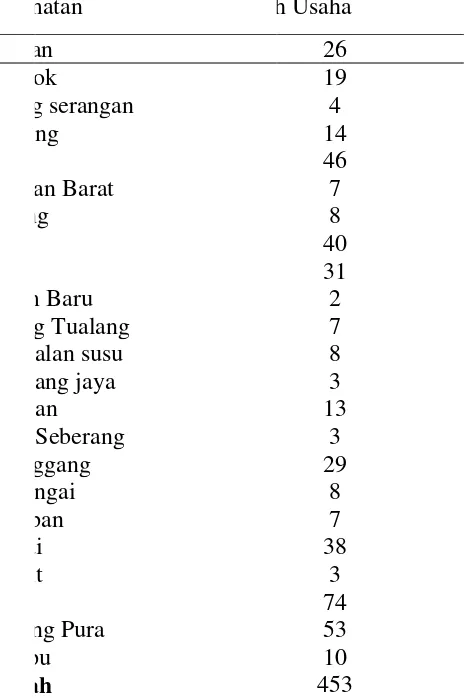

3.1 Populasi dan sampel penelitian di Kabupaten langkat ... 81

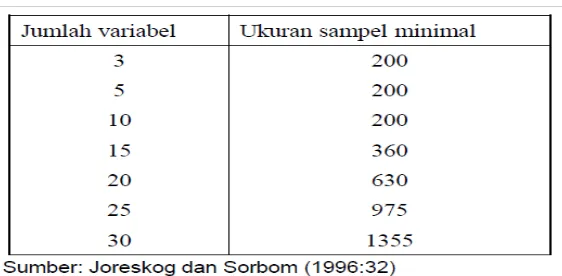

3.2 Ukuran sampel minimal dan jumlah variabel ... 82

3.3 Jumlah sampel menurut masing – masing strata ... 85

4.1 Karakter responden menurut jenis usaha ... 106

4.2 Nilai Tambah Produk Roti manis, Dodol, dan Tahu Tempe ... 92

4.3 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ... 110

4.4 karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir ... 109

4.5 Hasil Uji validitas instrument variabel modal sosial ... 112

4.6 Hasil Uji validitas instrument variabel modal sosial ... 114

4.7 Hasil Uji validitas instrument variabel NTP UMKM ... 115

4.8 Hasil Uji validitas instrument variabel NTP UMKM ... 117

4.9 Hasil Uji validitas instrument kesejahteraan masyarakat ... 119

4.10 Hasil Uji validitas instrument kesejahteraan masyarakat ... 122

4.11 Hasil Uji Reliabilitas Instrument ... 124

4.12 Hasil Uji Reliabilitas Instrument modal sosial ... 125

4.13 Hasil Uji Reliabilitas Instrument Nilai Tmbh produk ... 126

4.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrument Kesejahteraan Masyarakat ... 127

4.15 Analisis Statistik variabel modal sosial ... 127

4.16 Analisis Statistik variabel nilai tambah produk UMKM ... 131

4.17 Analisis Statistik variabel kesejahteraan masyarakat ... 135

4.18 Assement normality ... 139

4.19 Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) ... 117

4.20 sample of covariace ... 143

4.21 hasil analisis konfirmatori MS ... 144

4.22 Hasil regression weight factor konfirmatori eksogen ... 146

4.23 hasil analisis konfirmatori endogen ... 147

4.24 Hasil regression weight factor konfirmatori endogen ... 148

4.25 Hasil uji model konstruk endogen KM ... 149

4.26 Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen . 126 4.27 Hasil Uji Model Konfirmatori Konstruk Endogen ... 127

4.28 Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen . 128 4.29 Hasil regression weight factor konfirmatori endogen KM ... 152

4.30 Hasil uji model konstruk MS – NT ... 153

4.31 Hasil regression weight factor konfirmatori endogen NT - KM ... 155

4.32 Hasil uji model konstruk endogen MS – KM ... 155

4.34 Hasil regression weight factor konfirmatori TOTAL ... 158

4.35 Hasil Uji Kecocokan Parsimoni ... 158

4.37 standart direct effect, indirect effect, total effect ... 160

4.38 Hasil nilai standart residual covariance ... 162

4.39 Hasil regression maximum likelihood estimate ... 166

4.40 Regretion standart ... 167

4.41 Uji hipotesis 1 ... 170

4.42 Hasil UJi Parsimoni ... 171

4.43 Uji hipotesis 2 ... 174

4.44 Hasil UJi Parsimoni ... 174

4.45 Uji hipotesis 3 ... 177

4.46 Hasil UJi Parsimoni ... 177

4.45 Uji hipotesis 4 ... 179

DAFTAR GAMBAR

NO Judul Halaman

1.1 Perkembangan Kredit UMKM SUMUT 2012 ... 6

1.2 Perkembangan penyaluran KUR SUMUT 2012 ... 7

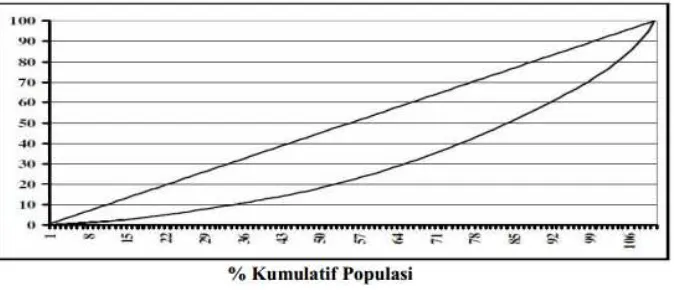

2.1 Kurva Lorentz dan Garis Pemerataan Pendapatan ... 37

2.2 Kurva Lorentz pendapatan ... 63

2.3 Kerangka Konseptual ... 73

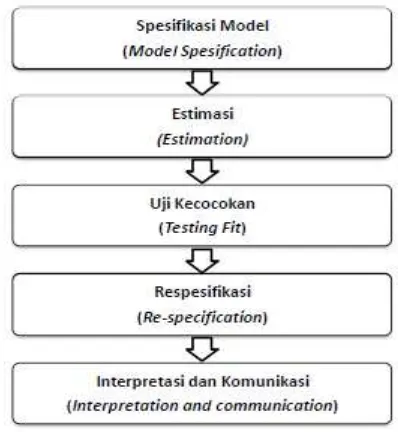

3.1 Tahapan model analisis SEM ... 91

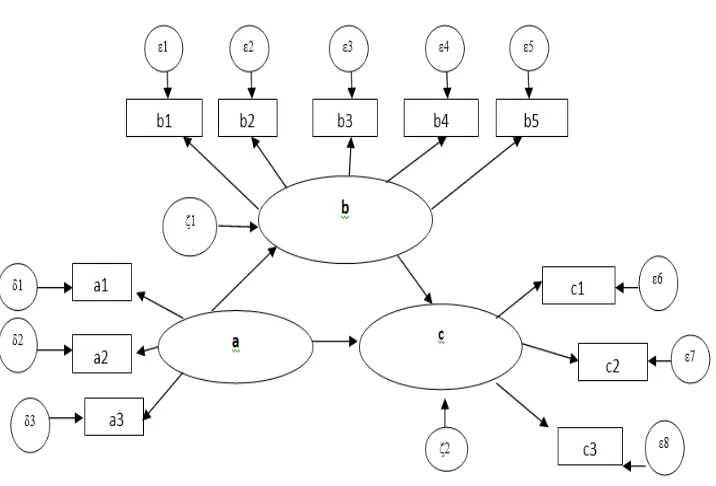

3.2 Full model structural ... 93

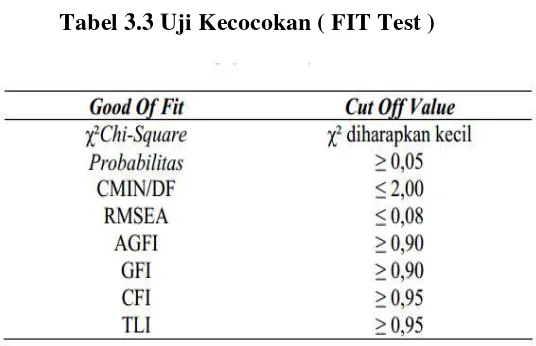

3.3 Uji kecocokan (fit test) ... 100

4.1 Peta Kabupaten langkat ... 102

4.2 Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen MS ... 145

4.3 Faktor Konfirmatori Konstruk endogen ... 147

4.4 Faktor Konfirmatori Konstruk MS – NT ... 149

4.5 Hasil Analisis Konfirmatori Konstruk Endogen ... 152

4.6 Faktor Konfirmatori Konstruk MS – KM ... 154

ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK UMKM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji mengenai Pengaruh Modal sosial terhadap Nilai tambah Produk UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan pendekatan Model Persamaan Struktural (SEM) tang terdiri dari analisis Faktor (factor analysis), analisis jalur (Path analysis) dan Regresi (Regression). Penelitian ini dilihat dari kerangka konsepnya termasuk Full model structural karena terdapat variabel laten dan variabel intervening. Pengolahan data variabel menggunakan Program amos 18 yang merupakan analisis multivariate dengan banyak variabel. Data yang digunakan adalah data Primer dengan jumlah sampel sebanyak 130 UMKM dengan Lokasi penelitian di lakukan di 23 kecamatan di Kabupaten Langkat. Objek penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang memproduksi produk yang bernilai tambah seperti Tahu dan Tempe, Nata de coco, Dodol dan lain-lain. Penelitian ini merupakan hubungan kausal (Causal Effect), dimana penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta untuk membuktikan secara empiris pengaruh Modal sosial, terhadap Nilai Tambah Produk UMKM sekaligus sebagai intervening, kemudian pengaruh Nilai Tambah Produk sebagai varaibel endogen yang kedua serta membuktikan bahwasanya Modal sosial mempengaruhi Nilai Tambah Produk UMKM serta mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Langkat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap nilai tambah produk UMKM dengan nilai loading factor adalah 61% (0.615 ) α 0.05 Nilai Tambah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai 1.129 modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai loading factor adalah 45 % (0.452) dan Modal Sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui nilai tambah produk UMKM dengan nilai (0.158) Pengaruh yang paling tinggi adalah nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat.

"ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL CAPITAL ON THE IMPROVEMENT OF VALUE ADDED PRODUCTS AND WELFARE

SOCIETY SMES in Langkat".

ABSTRACT

This thesis examines the influence of social capital for SMEs and value-added products using the approaches Welfare Structural Equation Model (SEM) pliers consist of factor analysis (factor analysis), path analysis (path analysis) and regression (Regression). This study extend the concept of the framework include Full structural models because there are latent variables and intervening variables. Variable data processing using a program that is 18 amos multivariate analysis with many variables.The data used is the Primary with a total sample of 130 SMEs with research location was done in 23 districts in Langkat. Object of this study is the perpetrator of SMEs that produce value added products such as Tofu and Tempe, Nata de coco, Dodoo and others - others. This study is a causal relationship (Causal Effect), where a study of the facts to demonstrate empirically the effect of social capital, the Value Added Products SMEs as well as intervening, then the influence of Value Added Products as varaibel both endogenous and prove that social capital Value Added Product affect SMEs and Welfare influence either directly or indirectly in Langkat.Research shows that social capital affects the value of SMEs with value-added product loading factor is 61% (0615) 0:05 α Value Added significant positive effect on the welfare of the community with the value of 1,129 social capital affects the welfare of the community with the value of loading factor is 45% (0452 ) and Social Capital affect the well-being of society through value-added products to the value of SMEs (0158) effect is the highest value on the welfare of society

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan

adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan

menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena

kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB

maupun penyerapan tenaga kerja (Ravik 2007).

Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian

nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan

maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UMKM ini

dikarenakan, pertama, UMKM tidak memiliki hutang luar negeri dan tidak

banyak hutang ke perbankan. Kedua, sektor-sektor kegiatan UMKM,

seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya

tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UMKM

menggunakan bahan baku lokal. Ketiga, walaupun belum semuanya,

UMKM berorientasi ekspor.

Dapat dikatakan UMKM merupakan soko guru perekonomian

nasional. Sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB)

sekitar 96% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2011). Usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di

Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan

pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit (BPS, 2009). Data

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 tersebut juga menunjukkan bahwa

UMKM terbukti berkontribusi sebesar 56,92% dari total Produk Domestik

Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp1.213,25 Triliun. Selain itu,

UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3%

dari total angkatan kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari

total unit usaha di Indonesia serta kontribusi yang cukup besar terhadap

investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp222,74 Triliun atau 51,80% dari total

investasi pada tahun 2008 (Bank Indonesia, 2011 dalam afifah, 2012).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha

yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi

secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,

dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009).

Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui

instansi terkait terutama Kementerian Koperasi dan UMKM telah

meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan pemerintah untuk

mendorong usaha kecil dan menengah cukup serius. Undang-Undang No 20

bahwa, usaha ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha

seluas-luasnya (Haryadi, 2010).

UMKM merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di

Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor

informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin.

Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok UMKM masih belum dapat

memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan,

kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan

belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar

yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan

sebagai suatu strategi yang tersendiri,

melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan

lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan

(Kementerian Koperasi dan UKM, 2005 dalam afifah 2012).

Fungsi dan Peran UMKM saat ini dirasakan begitu penting, karena

sektor ini bukan saja sebagai sumber mata pencahariaan orang banyak,

tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan pekerjaan bagi mereka

yang tingkat pengetahuan dan keterampilan nya rendah, sebagai kelompok

usaha mikro, selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik

mengembangkan usaha mikro dalam rangka memperluas perannya dalam

perekonomian Nasional diperlukan serangkaian pembinaan secara

bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan

permodalan (Hafsah. 2008:8 dalam Amran Husen 2012).

Kondisi dan fakta tersebut sejalan dengan hasil penelitian empiris

yang dilakukan Emirbagetal (2006), dalam amran Husen (2012) yang

menyimpulkan bahwa keberhasilan Usaha Mikro, kecil dan Menengah

memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada

Negara maju maupun Negara berkembang, UMKM memiliki kemampuan

untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum. Mereka adalah

pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi strategi bisnis

dan pertumbuhan usaha (Amran husen, 2012)

Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah

keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber

permodalan. Mengutip laporan BPS, (Dibyo Prabowo 2004) menegaskan

bahwa 35,10% UMKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian

diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam

kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari

permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada

intervensi dari pihak lain. (Saudin, 2008 dalam afifah 2011) lebih lanjut

mengatakan bahwa intervensi untuk memutus rantai permasalahan ini dapat

Keuangan lainnya melalui pemberian pinjaman dan bantuan modal baik

dalam bentuk Finansial (fisik), maupun Sosial dan Aksesbilitas

mendapatkan modal. Putnam (1995) beragumen bahwa aksesbilitas yang

erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta

manfaat-manfaat dari pasrtisipasinya itu.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk

melaksanakan perkuatan di bidang permodalan. Belum terlihatnya pengaruh

nyata dari intervensi pemerintah tersebut diduga dikarenakan sangat

kecilnya dana-dana pemerintah yang disalurkan untuk UMKM

dibandingkan dengan besarnya jumlah UMKM yang membutuhkannya

serta untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Kondisi rill yang ditunjukan oleh hampir seluruh Kabupaten/Kota di

Indonesia menggambarkan bahwa kegitan usaha kecil yang hampir

seluruhnya berada di Kabupaten selalu dilanda fenomena sulit berkembang

dikarenakan banyaknya masalah yang mereka hadapi, mulai dari

permasalahan ketersediaan modal dan tingkat kemampuan SDM pekerja

yang relatif kurang memadai.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang sebenarnya

memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik akan tetapi realita

seperti masih rendah nya pendapatan yang diperoleh oleh para pelaku usaha

Mikro dan kecil di Kecamatan Se Kabupaten Langkat masih banyak di

tersebar di sekitar Ibukota Kabupaten Langkat. Hal ini sangat

dimungkinkan terjadi karena pelaku usaha kecil yang di dominasi oleh

keluarga masih belum menggunakan teknologi yang efisien dan efektif

sehingga produk yang dihasilkan pun belum dapat mengimbangi

produk-produk yang dihasilkan oleh sektor usaha besar ataupun menengah. Dengan

kata lain keberadaanya dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas

masih menjadi tanda tanya besar (Salman 2009).

Menurut data Bank Indonesia Tahun 2012 Jumlah kredit UMKM

pada triwulan IV-2012 mengalami peningkatan sebesar 7,95% (qtq) dengan

nominal mencapai Rp32,73 triliun, meningkat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang turun sebesar -3,48% (qtq). Secara tahunan,

kredit UMKM masih tumbuh sebesar 11,78% (yoy), meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,58%

(yoy). Share kredit UMKM pada triwulan laporan tercatat sebesar 24,87%

keseluruhan total kredit perbankan di Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pangsa penyaluran, kredit UMKM pada triwulan

IV-2012 didominasi oleh kredit menengah (Rp 500 juta-Rp 5 miliar) dengan

proporsi sebesar 51,02% dari total kredit UMKM atau mencapai Rp 16,70

triliun, disusul dengan kredit skala kecil (Rp 50 juta-Rp 500 juta) senilai Rp

10,50 triliun (32,08%), dan kredit skala mikro (dibawah Rp 50 juta) dengan

baki debet sebesar Rp 5,53 triliun (16,90%) (BI.go.id 2012).

Gambar 1. 2 Perkembangan Penyaluran KUR SUMUT 2012

Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan jumlah UMKM

di Kabupaten Langkat sekitar ± 955 UMKM yang tersebar di 23 Kecamatan

di Kabupaten Langkat. Namun dengan banyaknya jumlah dana kredit

UMKM yang disalurkan Di Sumatera Utara yaitu sekitar 32 triliun (Bank

Indonesia 2012), namun hanya sekitar 1,3 triliun yang terserap Di

Kabupaten Langkat meliputi Usaha Menegah, Kecil dan Mikro (Bi.go.id

Jika dilihat pada UMKM di Kabupaten Langkat kurangnya

pembinaan, informasi, aksesbilitas yang dilakukan oleh pemerintah

setempat dan lembaga keuangan untuk mendapatkan modal menjadi suatu

permasalahan yang cukup mempengaruhi keberhasilan UMKM tersebut,

sehingga UMKM tidak mengetahui informasi mengenai bantuan modal

yang diberikan baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan dan

bagimana cara mendapatkannya dan hal itu juga menyebabkan kurang nya

kepercayaan pihak lembaga keuangan untuk membantu permodalan

UMKM, karena disebabkan hal tersebut diatas. Jadi Seluruh modal yang

ada tidak dapat tersalurkan dengan baik kepada UMKM yang ada di

Kabupaten Langkat

Tetapi Pengusaha UMKM di Kabupaten Langkat terbukti masih

banyak yang bertahan dalam kondisi krisis, hal tersebut sebagai bukti

ketahanan Para pengusaha Industri UMKM yang perlu dikedepankan

sebagai penggerak ekonomi utama. Oleh karena itu diperlukan berbagai

upaya dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Langkat dan lembaga

keuangan dalam mengembangkan Para pengusaha UMKM. Namun salah

satu masalah utama dalam peningkatan pendapatan Pengusaha Industri

Mikro dan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk yang dimiliki oleh

UMKM yaitu kekurangan Modal, skill, tenaga kerja, di samping peralatan

atau teknologi dan juga pemasaran. Sehingga muncul pertanyaan yang

Industri UMKM di Kabupaten Langat dapat didorong menjadi sektor

industri berskala menengah dan besar, sehingga memberikan tingkat

pendapatan masyarakat yang tinggi pula. Pemerintah Kabupaten Langkat

telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian

struktural dan restrukturisasi perekonomian. Pembahasan tentang masalah

pertumbuhan ekonomi dalam skala makro terkait erat dengan upaya

pengembangan industri kecil. Sebagai salah satu agen pertumbuhan

ekonomi, UMKM dinilai mempunyai potensi untuk memiliki kontribusi

yang besar karena ketahanannya terhadap fluktuasi kondisi ekonomi.

Namun demikian, di tengah banyaknya anggaran kredit yang tidak dapat

disalurkan, sebagian besar UMKM di Kabupaten Langkat terkendala pada

masalah permodalan, aksesibilitas mendapatkan modal, kepercayaan dari

Lembaga keuangan dalam penyaluran kredit. Karena Menurut Mandala

Manurung dan Prathama Rahardja (2004;193), untuk memaksimumkan

kemungkinan keberhasilan kredit, maka prinsip 5C yaitu character,

capacity, capital, collateral, condition dapat diterapkan dalam analisis

bantuan modal.

Namun karena begitu banyak kriteria yang harus di perhatikan, maka

pengusaha industri kecil (UMKM) sulit mendapatkan modal baik dari Bank

dan lembaga lainnya. Melihat penting nya bantuan modal baik itu dari

pemerintah, bank dan swasta baik itu dalam bentuk Kredit, Hibah, Pelatihan

Kesejahteraan Masyarakat dalam cakupan Pendapatan UMKM itu sendiri,

maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji “ANALISIS

PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN NILAI

TAMBAH PRODUK UMKM DAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT”. Penelitian ini

mengambil objek UMKM di 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat seperti

di Secanggang, Stabat, Hinai, Binjai, Batang Serangan dan lain-lain. Objek

yang di teliti dalah UMKM yang mendapatkan bantuan modal dari

Pemerintah atau Lembaga keuangan lainnya serta memiliki hasil produksi

yang memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga meningkatkan

harga jual di pasaran dan menjadikan pendapatan lebih besar, seperti

produk, Dodol, Tahu dan Tempe, Roti, Nata de coco dan lain-lain.

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Modal Sosial berpengaruh terhadap Nilai Tambah Produk

UMKM ?

2. Apakah Nilai Tambah Produk UMKM berpengaruh terhadap

Kesehjateraan Masyarakat ?

4. Apakah Modal Sosial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

melalui Nilai Tambah Produk UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Perumusan Masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan

penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Modal sosial berpengaruh

terhadap Nilai Tambah produk UMKM.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Nilai Tambah Produk

UMKM berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Modal sosial berpengaruh

terhadap Kesejahteraan Masyarakat ?

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Modal Sosial berpengaruh

terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Nilai Tambah Produk

UMKM ?

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan akan memberikan masukan

bagi:

1. Peneliti sendiri, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai

pengaruh Modal Sosial, Nilai Tambah Produk UMKM dan

2. Pemerintah Kabupaten Langkat, sebagai bahan pertimbangan untuk

pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya pelaku UMKM

3. Pelaku UMKM sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk

peningkatkan kualitas Nilai Tambah Produk UMKM dan Kesejahteraan

Masyarakat.

4. Tambahan Referensi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan

bantuan Modal Sosial dan Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM

serta Kesejahteraan Masyarakat.

5. Bank dan Lembaga bantuan modal sebagai bahan pertimbangan untuk

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009)

Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan usaha mikro kecil dan menengah menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:

a. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 juta. b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria antara

lain:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar. 3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan

yangdimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.

4. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidakberbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut World Bank dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu : 1. Small Enterprise, dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang,

pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta, jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta. 2. Micro Enterprise, dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang,

2.1.2 Tujuan dan Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan danmengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasiyang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi danberadaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidakterlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurang impor danmemiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usahamikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahanstruktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar (Sutrisno dan Sri,2006).Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomianIndonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005 dalam Neddy, 2006 ):

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor penyedia lapangan kerja yang terbesar

2. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat

3. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakuiberbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peranstrategisUMKM menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar danterdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

2.1.3 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penelitian yang dilakukan LM-FEUI (Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) pada tahun 1994 menemukan karakteristik usaha kecil (mikro) di Indonesia sebagai berikut (Ahmad, n.d dalam afifah 2012):

1. Hampir setengah perusahaan mikro kecil dan menengah hanya menggunakan kapasitas terpasang60% atau kurang. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam perencanaan dan ketidak mampuan memperbesar pasar, dan lebih dari setengahperusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.

2. Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan usaha.Pada masa pengembangan (sebelum investasi) terdapat dua masalah yaitu, permodalan dan kemudahan berusaha (lokasi dan perijinan). Pada tahapselanjutnya sektor usaha UMKM menghadapi kendala permodalan dan pengadaan bahan baku. Selain hal itu juga karena kurangnya keterampilan teknis dan administrasi.

4. Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.

5. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung terhadap konsumen. 6. Sebagian besar pengusaha UMKM dalam memperoleh bantuan

perbankanmerasa rumit dan dokumen yang harus disiapkan sukar dipenuhi. 2.1.4 Tantangan dan Permasalahan Usaha Mikro

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: aksesbilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi (Sri, n.d dalam afifah 2012).

Menurut Dwiwinarno (2008 dalam Haryadi, 2010), ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana.

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (basicproblems), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukumyang umumnya non formal, sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk dan akses pemasaran;

2. Permasalahan lanjutan (advanced problems), antara lain pengenalan danpenetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor;

3. Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan. Dengan pemahaman atas permasalahan di atas, akan dapat ditengarai berbagai problem dalam UMKM dalam tingkatan yang berbeda, sehingga solusi dan penanganannyapun seharusnya berbeda pula. Menurut I Gusti (2011) dalam afifah (2012) tantangan yang dihadapi UMKM dan Koperasi,antara lain : 1. Teknologi

penggunaan teknologi terbesar adalah biayanya yang cukup besar (mahal). Sering terjadi peluang pasar meningkat tetapi tak mampu memanfaatkannya karena tidak tersedianya teknologi yang memungkinkan peningkatan produktivitas.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama ini sebagian besar tenaga kerja yang bergerak dalam usaha mikro, kecil dan menengah & koperasi bukan merupakan tenaga kerja yang profesional, yang mampu mengelola usaha dengan baik.

3. Manajemen

Manajemen Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi merupakan salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Banyak perusahaan yang punya teknologi, sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan modal yang cukup, namun kinerja masih belum memenuhi harapan.

4. Permodalan

5. Organisasi dan Kelembagaan

Masih banyak terjadi bahwa perusahaan-perusahaan yang termasuk UMKM & Koperasi belum menunjukkan kejelasan prinsip-prinsi porganisasi seperti kejelasan tujuan, kejelasan misi, kejelasan aktivitas, kejelasan rentang kendali. Adalah kenyataan pada umumnya para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi sering menggunakan tipe organisasi yang sangat sederhana yang akibatnya berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan daya saing.

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut (Joko dan Sri, 2006):

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro.

2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat 3. Modal terbatas

4. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.

5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efesiensi yang tinggi.

6. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas. 7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah,

1. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2. Keterbatasan finansial

UMKM, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (start-up capital) dan akseske modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atausumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi.

3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek

enterpreunership, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk,

engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, dataprocessing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.

4. Masalah bahan baku

5. Keterbatasan teknologi

Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor di antaranya, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Dalam hasil survei BPS terhadap IK dan IRT menunjukkan bahwa masalah yang paling sering disebut adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran. Sedangkan keterbatasan SDM dan teknologi modern ternyata bukan merupakan masalah yang serius bagi banyak pengusaha di IK dan IRT(Tulus, 2002).

2.2 Modal

Neti (2009) dalam afifah 2012 menyebutkan bahwa dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal menjadi faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha. Karenanya setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha, maka langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan mencari modal untuk usahanya.

Selain sebagai bagian terpenting di dalam proses produksi, modal juga merupakan faktor utama dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi pengusaha (Achmad, 2009).

Dengan tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha. Modal yang dimiliki tersebut jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan (Riyanto, 1985 dalam Achmad, 2009). Terdapat pula adanya penggunaan istilah modal untuk mengacu kepada arti yang lebih khusus, misalnya modal sosial dan modal manusia.

produktif yang mencakup faktor kecakapan dan keterampilan manusia. Menyelenggarakan pendidikan misalnya, disebut sebagai suatu investasi dalam modal manusia. Jika dilihat dari defenisi diatas dapat dikatakan bahwasanya modal adalah pengeluaran awal untuk melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari modal finansial dan modal sosial yang menjadi bagian yang penting untuk keberlangsungan usaha.

2.2.1 Defenisi Modal Sosial

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, demi mencapai tujuan tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999). atau secara lebih konperehensif (Burt, 1992) mendefinisikan, modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk berasosiasi berhubungan antara satu dengan yang lain dan selanjutnya menjadi kekuatan penting dalam ekonomi dan aspek eksistensi sosial lainnya.

terbentuk secara informal. Umumnya norma norma yang terbentuk secara informal, yakni tidak terulis dan diumumkan. Sedangkan norma yang dibentuk melalui wewenang hirarkis lebih menujukan kepada bentuk hukum tertulis. Istilah modal berbeda artinya dalam percakapan sehari-hari dan dalam ilmu ekonomi. Modal (capital) sering ditafsirkan sebagai uang. Terutama apabila mempersoalkan pembelian peralatan, mesin-mesin, atau fasilitas-fasilitas produktif lain. Adalah lebih tepat untuk menyatakan uang yang digunakan untuk melaksanakan pembelian tersebut sebagai modal finansial (financial capital). Seorang ahli ekonomi akan menyatakan pembelian demikian sebagai investasi. Para ekonom menggunakan istilah modal untuk semua alat bantu yang digunakan dalam bidang produksi (Winardi, 1995).

karena julah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasikan sesuai jumlah barang yang dibelinya. Namun modal tidak hanya dilihat dari sudut tersebut masih banyak jenis modal yang lain seperti modal sosial, modal intelektual dan modal

cultural. Modal sosial juga termasuk konsep yang tidak gampang untuk diidentifikasi dan apalagi diukur secara kuantitatif dan absolute. Sehingga modal sosial dapat juga diartikan sebagai kemampuan masyarakat atau dalam hal ini UMKM untuk berasosiasi berhubungan antara satu dengan yang lain dan selanjutnya menjadi kekuatan penting dalam ekonomi dan aspek eksistensi sosial lainnya dan meningkatkan modal .

2.2.2 Indikator Modal Sosial

2007) ada tiga parameter modal sosial yaitu kepercayaan (trust), Norma (norms ), dan aksesibilitas (jaringan).

2.2.3 Aksesibilitas

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud aksebilitas kerjasama antara manusia (Putnam 1993). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki aksesbilitas yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain atau suatu lembaga. Mereka kemudian membangun aksesibilitas atau counter relasi yang kental dan bersifat formal dan informal (onyx). Putnam (1995) beragumen bahwa aksesbilitas yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari pasrtisipasinya itu. Bersandar pada parameter diatas, beberapa indicator kunci yang dapat dijadikan ukuran modal social antara lain (Spellerber., 1997. 2005b)

1. Perasaan identitas

2. Persaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi 3. Sistem kepercayaan dan Ideologi

4. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan 5. Ketakutan-ketakutan

6. Sikap terhadap anggota lain dalam mayarakat

7. Persepsi mengenai akses terhadap pelayananan, sumber dan fasilitas (misanya pekerjaan, pendapatan pendidikan, perumahan, kesehatan tranportasi, jaminan social )

9. Keyakinan dalam lembaga-lenbaga masyarakat dan orang 0 orang pada umumnya

10. Tingkat kepercayaan

11. Kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya 12. Harapan-harapan yang ingin dicapai dimasa depan

Dapat dikatakan bahwa modal social dilahirkan dari bawah (bottom up), tidak hierarkis dan bersandar pada interaksi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu modal sosial bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan pemerintah. Namun demikian modal sosial dapat ditingkatkan atau dihancurkan oleh Negara melalui kebijakan publik (cox, 1995;). Jika dilihat dari teori diatas dapat disimpulkan bahwasnya aksesbilitas adalah kemampuan memperkuat perasaan kerjasama dan kepercayaan untuk mencapai suatu tujuan bersama serta kemudahan yang diperoleh para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menguntungkan keduabelah pihak.

2.2.4 Kepercayaan

merupakan produk dari modal sosial yang baik. Modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 1995). Kerusakan modal sosial akan menimbukan perilaku anti sosial (cox, 1995).Dilihat dari beberapa teori kepercayaan dari beberapa ekonom diatas dapat ditarik kesimpulan bahwaanya kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukan oleh adanya perilaku, jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang berlaku dan tingkat kepercayaan yang tinggi dapat memudahkan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.

2.2.5 Norma dan Etika

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standart seperti halnya kode etik professional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama dimasa lalu dan di terapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam, 1993;fukuyama 1995). Norma-norma dapat merupakan pra kondisi maupun produk dari kepercayaan social. Sehingga dapat ditarik kesimpulan norma dan etika dalam hal ini adalah nilai-nilai, harapan dan tujuan yang telah ditetapkan yang bersumber pada kode etik professionalisme yang akan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama masa lalu.

2.3 Nilai Tambah Produk UMKM

dan bahan penunjang yang dipergunakan dalam pengolahan. Nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk membahas biaya pengolahan hasil pertanian adalah nilai tambah ada dua cara untuk menghitung nilai tambah yaitu (metode hayami dalam hidayat 2009:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah pengolahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar.

2. Faktor teknis yang berpengaruh adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja.

3. Faktor pasar yang berpengaruh adalah harga output, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input lain selain bahan baku dan tenaga kerja (bahan pembantu)

4. Nilai tambah = f (K,B,T,U,Ho,Hb,L) a. K = Kapasitas produksi

b. B = Bahan baku yang digunakan c. T = Tenaga kerja yang digunakan d. U = Upah tenaga kerja

e. Ho = Harga output f. Hb = Harga bahan baku g. L = Nilai input lain

ketrampilan serta kualitas bahan bakuNilai tambah dalam industri produk olahan diperoleh dari pengurangan nilai produksi produk dengan biaya bahan baku dan input lain. Besarnya nilai tambah dipengaruhi oleh kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan bahan pelengkap serta harga-harga, baik harga bahan baku dan pelengkap (bahan bakar dan bumbu) maupun harga produk. Berdasarkan pengertian nilai tambah sebagai penerimaan upah pekerja ditambah dengan keuntungan pemilik modal atau nilai produksi dikurangi dengan pengeluaran barang antara, maka perhitungan nilai tambah di formulasi (Herlina Tarigan, 2002):

Nilai Tambah = nilai output – nilai input

Nilai Tambah = Labour Contribution (LC) + Capital Contribution (CC) Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan Nilai Tambah Produk UMKM adalah nilai jasa terhadap faktor produksi tetap, tenaga kerja, dan keterampilan manajemen pengolahan yang bernilai setelah barang diolah dikurangi dengan nilai bahan baku dan bahan penunjang lainnya.

2.3.1 Produksi

Produksi merupakan proses mengubah input menjadi output atau produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan/menambah nilai/guna suatu barang/jasa. Hubungan antara input dan output disusun dalam fungsi produksi (production function).

Q = A . F (K, L) ... (2.1) Dimana :

Dalam hukum ekonomi yang terkait dengan teori fungsi produksi, dikenal teori tentang “the law of diminishing returns” yaitu produktivitas marginal yang semakin rendah yang menjamin batas penggunaan faktor-faktor produksi optimal (Nicholson, 2002) Hal ini merujuk pada bagaimana nilai penambahan produksi dari sebuah faktor produksi mulai mengalami penurunan, saat faktor produksi tersebut meningkat, berlawanan terhadap peningkatan yang seharusnya normal diharapkan. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. “The law of diminishing returns”

dapat diformulasikan sebagai berikut :

MPK= ��

�� ... (2.2.A) dan MPL= ��

�� ... (2.2.B)

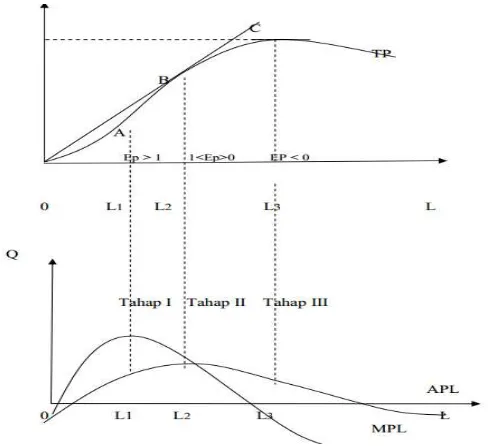

Gambar 2.1. Kurva Produksi Satu Variabel Input Keterangan:

TP = Total produksi Titik A = MP maksimum L = Tenaga kerja Titik B = AP maksimum MPl = Marginal produk tenaga kerja L Titik C = MP = 0 APl = Produksi rata-rata tenaga kerja L

Produksi Total (total product) banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi Marginal (marginal product) adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata (average product) adalah rata-rata output yang dihasilkan perunit faktor produksi. Di mana:

Total Produksi (TP) : f(K,L)

Secara matematis TP akan maksimium apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan nol. Turunan pertama TP adalah MP, maka TP maksimum pada saaat MP sama dengan nol.

Perusahaan dapat terus menambah tenga kerja selama MP > 0. Jika MP sudah < 0 penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum Pertambahan Hasil yang semakin berkurang atau the Law of Diminishing Marginal Return (LDR).

Produksi Rata-rata (AP) = ��

�AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 (AP′ = 0). Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP = MP, dan MP akan memotong AP pada saat Nilai AP maksimum. Gambar 2.1 menunjukkan tiga tahap Produksi (the htree stages of production) yaitu sebagai berikut:

pengusaha yang tidak rasional, dengan demikian daerah increasing return to scale disebut dengan daerah yang tidak rasional.

2. Tahap II, berlakunya The Law of Diminishing Return (LDR), produksi marjinal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan akan tetap menambah produksi sampai mencapai nilai maksimum. Elastisitas produksi yang berada diantara non dan satu merupakan skala usaha yang berada diantara AP maksimum dan MP sama dengan nol. Di daerah ini kenaikan 1% input tetap dan input variabel dalam proporsi yang tetap akan menghasilkan kenaikan output diantara 0% sampai 1%. Bila kita perhitungkan penerimaan dan biaya produksi, di daerah decrasing return scale pengusaha bisa untung dan bisa rugi. Jadi pengusaha harus memilih skala usaha setepat-tepatnya untuk mencapai keuntugan maksimum. Oleh karena itu pengusaha yang berusaha di daerah ini haruslah pengusaha-pengusaha rasional.

Dengan demikian, pengusaha yang berusaha pada skala usaha ini merupakan pengusaha yang irrasional, karena selalu menderita kerugian. 2.3.2 Hubungan Produksi dan Pendapatan

Q = f{K, L}... ... 2.1

Persamaan ini menghubungkan jumlah keluaran dari jumlah kedua masukan yakni modal dan tenaga kerja. Cobb-Douglas adalah salah satu fungsi produksi yang paling sering digunakan dalam penelitian empiris. Fungsi ini juga meletakkan jumlah hasil produksi sebagai fungsi dari modal (capital) dengan faktor tenaga kerja (labour). Dengan demikian dapat pula dijelaskan bahwa hasil produksi dengan kuantitas atau jumlah tertentu akan menghasilkan taraf pendapatan tertentu pula. Secara sederhana fungsi produksi Cobb-Douglas tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

Q = βα

AL K ... 2.2

Dimana Q adalah output dan L dan K masing-masing adalah tenaga kerja dan barang modal. A, α (alpha) dan β (beta) adalah parameter-parameter positif yang dalam setiap kasus ditentukan oleh data. Semakin besar nilai A, barang teknologi semakin maju. Parameter α mengukur persentase kenaikan Q akibat

adanya kenaikan satu persen L sementara K dipertahankan konstan. Demikian pula parameter β, mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya kenaikan satu persen K sementara L dipertahankan konstan. Jadi, α dan β masing-masing

merupakan elastisitas output dari modal dan tenaga kerja. Jika α + β = 1, maka terdapat tambahan hasil yang onstan atas skala produksi; jika α + β > 1 terdapat tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi dan jika α + β < 1 maka

Berdasarkan penjelasan fungsi produksi Cobb-Douglas di atas, dapat dirumuskan bahwa faktor-faktor penentu seperti tenaga kerja dan modal merupakan hal yang sangat penting diperhatikan terutama dalam upaya mendapatkan cerminan tingkat pendapatan suatu usaha produksi seperti industri kecil. Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja serta modal peralatan yang merupakan input dalam kegiatan produksi pengusaha industri kecil dapat memberikan beberapa kemungkinan tentang tingkat pendapatan yang mungkin diperoleh.

Selanjutnya, Widayat (2001) menjelaskan bahwa proses produksi pada umumnya membutuhkan berbagai macam faktor produksi, misalnya tenaga kerja, modal dan berbagai bahan mentah. Pada setiap proses produksi, faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam kombinasi tertentu. Misalnya dari faktor-faktor produksi yang digunakan itu input X1, penggunaan terus ditambah sedangkan input yang lain tetap, maka fungsi produksi dianggap tunduk pada hukum yang disebut The Law of Diminishing Returns. Hukum ini mengatakan bahwa : bila satu macam input penggunaannya terus ditambah sedang input-input yang lain penggunaannya tidak berubah, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula menaik akan tetapi kemudian menurun bila input tersebut ditambah. Untuk selanjutnya, input yang berubah itu dinamakan input variabel. Tambahan output yang diperoleh karena adanya tambahan satu unit input tersebut dinamakan Marginal Physical Product (MPP), dari input tersebut dapat ditulis:

Kalau hubungan antara output dan input variabel digambarkan dalam suatu grafik maka akan didapat suatu kurva yang dinamakan kurva Total Physical Product (TPP). Kurva Total Physical Product (TPP) ini didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan tingkat produksi total (Q) pada berbagai tingkat penggunaan input variabel dan input lainnya dianggap tetap, sehingga:

TPP = f (X1, X2, ... Xn)

Kurva lain yang dapat diturunkan dari kurva Total Physical Product

(TPP) adalah kurva Marginal Physical Product (MPP) dan kurva Average Physical Product (APP). Kurva Marginal Physical Product (MPP) adalah kurva yang menunjukkan tambahan Total Physical Product (TPP) karena adanya tambahan penggunaan satu input variabel. Secara matematis dapat ditulis:

MPP = ���� �� =

�� �� =

���(�) ��

Kurva Average Physical Product (APP) adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut, dan ditulis secara matematis:

APP = ��� �� =

�� �� =

��(�) ��

Hubungan antara Marginal Physical Product (MPP) dan Average Physical Product (APP) di atas selanjutnya dapat menjelaskan tentang elastisitas produksi.

Mubyarto (2000) menyatakan bahwa dengan elastisitas produksi yang berbeda-beda, maka dapat diketahui apakah pendapatan tersebut dalam keadaan

satu, maka pendapatan tersebut ada pada daerah decreasing. Elastisitas produksi (Ep) adalah persentase perubahan dari output sebagai akibat dari persentase perubahan dari input. Ep ini dapat dituliskan melalui rumus sebagai berikut (Soekartawi, 2003):

Ep = ∆��� � /

∆�

�, atau Ep = ∆� ∆�.

� �

Di mana : Y adalah hasil produksi (output)

X adalah faktor produksi (input). Karena ΔY⁄ΔX = MPP, dan Y⁄X = APP maka Ep = MPP⁄APP. Akan tetapi karena besarnya koefisien elastisitas produksi dapat diketahui dari hasil fungsi produksi Cobb Douglas (hasil analisis OLS) dan besarnya Average Physical Product (APP) dapat dihitung berdasarkan data yang tersedia, maka Marginal Physical Product (MPP) juga dapat dihitung dengan menggunakan koefisien elastisitas produksi sebagai berikut :

MPPxi = Ep (Y⁄Xi) = ai (Y⁄Xi) = ai . APP

Dilihat dari teori diatas dapat disimpulkan bahwasanya produksi merupakan proses mengubah input menjadi output atau produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan/menambah nilai/guna suatu barang/jasayang pastinya berdampak pada peningkatan pendapatan.

2.3.3 Tenaga Kerja

kerja UKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya (Jurnal Upaya Pengembangan UKM, DR. Ir. M. Jafar Hafsah, 2004). Pengembangan kemampuan tenaga kerja UKM akan mampu meningkatkan produksi dan selanjutnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan UKM, hal ini sesuai dengan persamaan (2.5) dan (2.8) di atas, dimana tenaga kerja (variabel L) berhubungan positif terhadap tingkat produksi dan pendapatan, namun harus sejalan dengan teknologi prosuksi (variabel A). Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tenaga kerja adalah Masyarakat yang melakukan suatu pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa baik dalam skala kecil maupun besar baik tenaga fisk maupun fikiran untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau orang lain dan untuk meningkatkan pendapatan.

2.3.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

seperti tanah, modal dan lain-lain. Maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan perkerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan kerja secara nyata sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja. Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dengan demikian jumlah penduduk yang cukup besar dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

2.3.5 Teknologi

seperti itu baru memperlihatkan satu segi saja dari kandungan kata “teknologi”. Teknologi sebenarnya lebih dari sekedar penciptaan barang, benda atau alat dari manusia selaku homo technicus atau homo faber. Teknologi bahkan telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam

dunia

dalam kemampuan dan keunggulan manusia, tetapi ia bahkan telah menjadi suatu “daya pencipta” yang berdiri di luar kemampuan manusia, yang pada gilirannya kemudian membentuk dan menciptakan suatu komunitas manusia yang lain. Dalam bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam, membuat baju, atau membangun rumah klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi yaitu :

besar. Hirsch juga menerangkan lokasi produksi dengan mengaplikasikan teorema Hecksher-Ohlin pada siklus tersebut untuk produk yang baru, tumbuh dan dewasa (Hirsch, 1967).Menurut Vernon, pembuat produk-produk baru harus berada dekat dengan pasar sehingga mendapatkan keuntungan berupa umpan balik dari konsumen, yang bermanfaat dalam modifikasi produk dan pelayanan. Vernon menekankan bahwa inovasi itu sendiri dibantu oleh kedekatan dengan siapa yang yang membutuhkan inovasi. Jadi, baik inovasi maupun produksi cenderung akan dikonsentrasikan di negara-negara dimana diketahui adakebutuhan dan keinginan baru (vernon,1963). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Teknologi adalah suatu system baik dalam bentuk alat maupun dalm bentuk program baru yang telah mengalami perkembangan, perubahan untuk menghasilkan suatu produk yang jauh lebih banyak , lebih efisien dan lebih efektif tanpa menambah modal ataupun bahan baku.

2.3.6 Lama Usaha