KETERKAITAN GENETIS SIFAT RONTOK BULU DENGAN

PRODUKSI TELUR PADA ITIK ALABIO DAN ITIK PEKING

TRIANA SUSANTI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul “Keterkaitan

Genetis Sifat Rontok Bulu dengan Produksi Telur pada Itik Alabio dan Itik

Peking” adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan

belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber

informasi yang berasal atau yang dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak

diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam

Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, September 2012

Triana Susanti

ABSTRACT

TRIANA SUSANTI. The Relationship Between Molting and Egg Production

Genetically on Crossbred Alabio and Peking Duck. Under direction of RONNY

R. NOOR, PENI S. HARDJOSWORO, and L. HARDI PRASETYO.

Molting is a natural phenomenon on all adult female birds related to egg

production, but the extent of its effects on egg production has not been known. An

experiment was conducted to study the nature of the genetic relationship between

molting and egg production, to study the effect of the prolactin hormone

concentration on the molting and egg production, and to get an alternative way

of controlling the molting in ducks. The research materials were crossbred Alabio

and Peking ducks i.e AP ( Alabio

♂ x Peking ♀) and PA (Peking ♂ x Alabio ♀)

,

10 males and 90 females, respectively, with the total number of 200 birds. The

variables measured were the pattern of molting, frequency, starting time of

molting, duration of stops laying eggs, and the prolactin hormone concentrations

that were associated with the production of eggs for 48 weeks. The results showed

that the mechanism of molting always started with a stop laying, molting, and

laying back. The molting occurence was used to divide the experimental ducks

into two , namely (a) the ducks showing no molting during 48-weeks observation

and (b) ducks showing molting during 48-weeks observation. The average egg

production for 48 weeks in the non-molting ducks were significantly higher than

that in the molting ducks (P <0.01). In the population of molting duck, selection

can still be done, as there are molting individuals with high egg production.

Therefore, the variables associated with molting in egg production should be

sought. The molting frequency does not affect the egg production. The starting

time of molting affect egg production, but its correlation with egg production was

low, so it can not be used as selection criteria. The variables of stop laying affects

egg production for 48 weeks and its correlation with egg production was high, so

the variable of stop laying can be used as selection criteria of molting to increase

egg production. The results of measurements of the concentration of prolactin

hormone is consistent with the production of eggs. The concentration of the

prolactin hormone in AP and PA ducks during the egg-laying period before and

after the molting was very significantly higher than in the period of molting. In

the period before molting, the prolactin hormone concentrations of AP ducks was

higher than that of PA duck. The egg production of AP ducks before molting (0

-16 weeks) was higher than that of the PA ducks. The conclusion is that the

alternative handling of the molting genetically is selection, and its criteria are

whether presence or absence of molting. On the molting duck population,

selection can be done based on the duration of stop laying i.e., less than 60 days

as selection criterion.

RINGKASAN

TRIANA SUSANTI. Keterkaitan Genetis Sifat Rontok Bulu dengan Produksi

Telur pada Itik Alabio dan Itik Peking. Dibimbing oleh RONNY R. NOOR, PENI

S. HARDJOSWORO, dan L. HARDI PRASETYO.

Rontok bulu adalah fenomena alami pada semua unggas betina dewasa yang

berkaitan dengan produksi telur, namun keterkaitan genetis antara rontok bulu

dengan produksi telur belum banyak diketahui. Suatu penelitian telah dilakukan

untuk mempelajari keterkaitan sifat rontok bulu dengan produksi telur secara

genetis, mempelajari pengaruh hormon prolaktin pada sifat rontok bulu dan

produksi telur, dan memperoleh alternatif cara pengendalian sifat rontok bulu

pada itik secara genetis.

Materi penelitian adalah itik hasil persilangan alabio dengan peking, yaitu

itik AP (Alabio

♂ x Peking ♀) dan itik PA (Peking ♂ x Alabio ♀) masing

-masing

berjumlah 10 ekor jantan dan 90 ekor betina yang berasal dari itik alabio dan itik

peking masing-masing berjumlah 7 ekor jantan dan 25 ekor betina, sehingga

jumlah semua ternak adalah 264 ekor. Peubah yang diamati adalah pola, frekuensi

dan waktu mulai terjadinya rontok bulu, lama berhenti bertelur, dan konsentrasi

hormon prolaktin yang dikaitkan dengan produksi telur selama 48 minggu.

Analisis sidik ragam (ANOVA) dilakukan untuk mengetahui pengaruh peubah

rontok bulu pada produksi telur, sedangkan analisis korelasi dan regresi dilakukan

untuk mengetahui hubungan antara peubah rontok bulu dengan produksi telur

yang akan digunakan sebagai kriteria seleksi untuk meningkatkan produksi telur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rontok bulu selalu diawali

dengan berhenti bertelur, rontok bulu, dan bertelur kembali. Lamanya berhenti

bertelur sebelum rontok pada itik AP tidak berbeda nyata dengan itik PA,

sedangkan lama berhenti bertelur setelah rontok pada itik AP nyata berbeda

dengan itik PA, sehingga total berhenti bertelur yang berkaitan dengan rontok

bulu berbeda nyata antara itik AP dan PA, yaitu masing-masing 48.57 ±5.01 dan

69.00 ±8.11 hari.

Kejadian rontok bulu membentuk dua kelompok itik, yaitu (a) itik yang

belum rontok bulu sampai 48 minggu dan (b) itik yang mengalami rontok bulu.

Itik PA (hasil persilangan peking jantan dengan alabio betina) mengalami rontok

bulu lebih banyak dibandingkan dengan itik AP (hasil persilangan alabio jantan

dengan peking betina), yaitu 50.00 vs 23.33 %. Produksi telur kelompok itik yang

belum rontok sampai 48 minggu sangat nyata lebih tinggi jika dibandingkan

dengan kelompok itik yang mengalami rontok bulu (P < 0.01), yaitu

masing-masing 62.18 ±3.30 vs 86.48 ±1.28% pada itik AP dan 63.86 ±2.71 vs 83.15

±1.67% pada itik PA.

sehingga peubah tersebut dapat digunakan sebagai kriteria seleksi untuk

meningkatkan produksi telur.

Hasil pengukuran konsentrasi hormon prolaktin konsisten dengan waktu mulai

terjadinya rontok bulu dan produksi telur. Konsentrasi hormon prolaktin itik AP

dan PA pada periode bertelur sebelum dan setelah rontok sangat nyata lebih tinggi

dibandingkan pada periode rontok bulu. Hasil ini mendukung dugaan bahwa gen

prolaktin sebagai salah satu pengontrol sifat rontok bulu dan produksi telur. Pada

periode bertelur sebelum rontok, konsentrasi hormon prolaktin itik AP lebih tinggi

dibandingkan dengan itik PA, sehingga produksi telur itik AP sebelum rontok

bulu (periode 0-16 minggu) lebih tinggi dibandingkan dengan itik PA.

Alternatif penanganan terhadap sifat rontok bulu adalah seleksi dengan kriteria

muncul tidaknya sifat rontok bulu. Pada populasi itik yang mengalami rontok

bulu, seleksi dapat dilakukan dengan kriteria seleksi lama berhenti bertelur yang

kurang dari 60 hari, karena masih memiliki produksi telur yang relatif tinggi, yaitu

sekitar 70%.

Inisiasi pembentukan bibit itik unggul, yang berproduksi telur tinggi dengan

sifat rontok bulu yang sudah terkendali, dapat memanfaatkan hasil persilangan itik

AP (alabio jantan dan peking betina). Hasil persilangan ini memiliki nilai

heterosis relatif tinggi, yaitu 29.96%.

© Hak Cipta Milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1.

Dilarang mengutip sebagian dan seluruh karya tulis ini

tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b.

dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang

wajar IPB.

KETERKAITAN GENETIS SIFAT RONTOK BULU DENGAN

PRODUKSI TELUR PADA ITIK ALABIO DAN ITIK PEKING

TRIANA SUSANTI

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor pada

Program Studi Mayor Ilmu dan Teknologi Peternakan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup

:

1.

Prof. Dr. Ir. Wasmen Manalu, M.Sc.

2.

Dr. Ir. Rukmiasih, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

: Keterkaitan Genetis Sifat Rontok Bulu dengan

Produksi Telur pada Itik Alabio dan Itik Peking

Nama

: Triana Susanti

NRP

: D161090091

Program Studi/Mayor : Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (ITP)

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Ir. Ronny R. Noor, M.Rur.Sc.

Prof. (Em) Dr. Peni S. Hardjosworo, M.Sc.

Anggota

Anggota

Dr. Ir. L. Hardi Prasetyo, M. Agr

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

Prof. Dr. Ir. Muladno, M.SA.

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala

karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih

dalam penelitian ini ialah pola pewarisan sifat rontok bulu dan faktor-faktor yang

mempengaruhi rontok bulu dalam hubungannya dengan produksi telur itik,

dengan judul “Keterkaitan Genetis Sifat Rontok Bulu dengan Produksi Telur

pada Itik Alabio dan Peking”. Penelitian telah dilaksanakan sejak Juli 2010

sampai Januari 2012.

Disertasi ini memuat informasi tentang mekanisme rontok bulu yang

dihubungkan dengan produksi telur, peubah-peubah kualitatif dan kuantitatif dari

sifat rontok bulu yang dihubungkan dengan produksi telur, konsentrasi hormon

prolaktin pada periode rontok bulu dan periode produksi telur, serta upaya-upaya

yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sifat rontok bulu secara genetis.

Penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar berkat dukungan dan bantuan

dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1.

Komisi Pembimbing dalam penelitian ini, yaitu Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman

Noor, M.Rur.Sc. sebagai Ketua Komisi, Prof.(Em) Dr. Drh. Peni S.

Hardjosworo, M.Sc. dan Dr. L. Hardi Prasetyo, M.Agr.Sc., masing-masing

sebagai Anggota Komisi yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga,

pikiran, dan arahan dimulai sejak diskusi awal dalam penentuan ide/topik

penelitian, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, analisis data hingga

penulisan disertasi. Penulis berdoa semoga beliau bertiga selalu diberi

keluasan ilmu, kesehatan dan kemudahan di dalam melaksanakan

tugas-tugasnya dan amal baiknya saat ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal

jariyah.

2.

Dr. Ir. Rarah Ratih Adjie Maheswari, DEA, yang senantiasa memberikan

dukungan, dorongan motivasi, dan segala kemudahan dalam setiap

pelaksanaan tahapan akademik yang harus penulis jalani.

3.

Prof (R). Dr. Ir. Sofjan Iskandar, M.Rur.Sc. dan Prof (R). Dr. Ir. I Wayan

Mathius, M.Sc. yang membantu memperlancar penyediaan fasilitas penelitian

di Balitnak, Dr. Elizabeth Wina, M.Sc. yang telah membantu penulis untuk

mengikuti pelatihan molekuler dan analisis statistiknya di India dan Italia, Dr.

Bram Brahmantiyo, Dr. Maijon Purba, dan Soni Sopiyana, S.Pt. MP yang

telah memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi.

4.

Ibu Nurjayanti, MSc. dan Ibu Arini dari Badan Litbang Pertanian yang telah

banyak membantu kelancaran penulis ketika melakukan penelitian di

Linkoping, Swedia.

5.

Prof (R). Dr. Ir. Ismeth Inounu, M.Si. dan Ibu Rahmawati Pulungan yang telah

membantu untuk publikasi.

6.

Prof. Dr. Laba Mahaputra dan Ibu Ida, Laboratorium Endokrinologi,

Departemen Reproduksi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga,

Surabaya, yang telah memberikan bantuan teknis analisis hormon prolaktin

itik.

8.

Rekan seangkatan di Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

tahun 2009, yaitu Ibu Nena Hilmia, Ibu Lia Budimulyati Salman, Ibu Nova

Rugayah, Ibu Yurleni, Ibu Tiltje Ransalele, Ibu Lucia, dan Bapak Hasil

Tamsil, yang telah saling bantu dalam memperdalam dan memperkaya

wawasan ilmu, serta saling memberikan dukungan dan semangat dalam

penyelesaian studi.

9.

Orang-orang terdekat dan terkasih, yaitu Ayahnda (alm) R.M. Yusman

Natadisastra, Ibunda Hj. Ny.R.Lengganingrum, S.Pd, Ayahanda Mertua (Alm)

Drs. Iman Slamet dan Ibunda Mertua (Alm) Hj. E. Kasiri yang senantiasa

mendorong dan memberikan dukungan serta doa sehingga kesulitan yang

penulis hadapi menjadi mudah dan ringan. Suamiku, Dicky Muchtar Budiman,

S.E yang telah memberikan kelonggaran hati melalui pengertian,

pengorbanan, kesabaran, dukungan, dan dorongan serta doa yang tiada henti,

menjaga semangat dan motivasi penulis, meringankan dan memudahkan

penulis dalam berkonsentrasi di semua tahapan studi S-3 ini. Kepada Ananda

Muhammad Dzaki Maulana Ibrahim, Muhammad Rizky Amirulloh, dan Zahra

Hanifah Budiman semoga semua ini dapat menjadi dorongan motivasi untuk

berupaya keras meraih apa yang menjadi cita-citanya.

Besar harapan saya, karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan bagi

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi

pembangunan peternakan di Indonesia.

Bogor, September 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 1967

sebagai anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan R.M. Yusman

Natadisastra (Alm) dan Ny.R.Lengganingrum. Pendidikan sarjana ditempuh di

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung, lulus pada tahun 1992.

Pada tanggal 3 September 1994, penulis menikah dengan Dicky Muchtar

Budiman, SE dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri bernama Muhammad

Dzaki Maulana Ibrahim, Muhammad Rizky Amirulloh, dan Zahra Hanifah

Budiman.

Pada tahun 2000, penulis diterima di Program Studi Ilmu Ternak pada

Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan menamatkannya pada tahun

2003. Kesempatan untuk melanjutkan ke program Doktor pada Program

Studi/Mayor Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (ITP) pada perguruan

tinggi yang sama diperoleh pada tahun 2009. Beasiswa pendidikan pascasarjana

diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian

Pertanian, Republik Indonesia.Penulis mulai bekerja sebagai staf peneliti di Balai

Penelitian Ternak, Ciawi Bogor sejak tahun 1993. Tahun 2008-2009 penulis

dipercaya sebagai Kepala Seksi Jasa Penelitian di Balai Penelitian Ternak di

samping sebagai pejabat fungsional Peneliti Muda dalam Bidang Pemuliaan dan

Genetika Ternak, khususnya ternak unggas (itik).

Selama mengikuti program pendidikan S-3, karya tulis ilmiah berjudul

“

Keterkaitan Kejadian dan Lamanya Rontok Bulu terhadap Produksi Telur

Itik Hasil Persilangan Peking dengan Alabio

” telah diterbitkan pada

Jurnal

Ilmu Ternak dan Veteriner (JITV)

Bulan Juni 2012 Volume 17 Nomor 2. Artikel

lain yang berjudul “

Pendugaan Nilai Heterosis Sifat Rontok Bulu Pada Itik

Hasil Persilangan Alabio dan Peking”

submitted

ke

Jurnal Ilmu Ternak dan

Veteriner (JITV),

“

Relationship Between The Prolactin Hormone Level With

Molting and Duck Egg Production”

akan diterbitkan di

Journal of the

Indonesian Tropical Animal Agriculture

(JITAA) edisi September 2012 Volume

37 No.3, dan

Pertumbuhan

Starter

dan

Grower

Itik Hasil Persilangan

xix

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...

xix

DAFTAR TABEL ...

xxi

DAFTAR GAMBAR ...

xxiii

DAFTAR LAMPIRAN ...

xxv

PENDAHULUAN ………..

1

Latar Belakang ……….

1

Kerangka Pemikiran ………

4

Tujuan Penelitian ……….

5

Manfaat Penelitian ………...

7

Hipotesis ………..

7

TINJAUAN PUSTAKA ……….

9

Asal Usul Itik di Indonesia ………

9

Itik Alabio ………..

10

Itik Peking ………..

11

Persilangan dan Heterosis ………..

12

Seleksi ………

13

Pertumbuhan Bulu ……….

14

Sifat Rontok Bulu ………..

18

Hormon Prolaktin ………..

20

Pola Pewarisan Sifat Rontok Bulu ……….

21

BAHAN DAN METODE ………...

23

Waktu dan Tempat Penelitian ………...

23

Materi Penelitian ………...

23

Analisis Data ……….

26

HASIL DAN PEMBAHASAN ………..

29

Ciri-ciri Biologis Itik AP dan PA ……….

29

Bobot Badan ……….

29

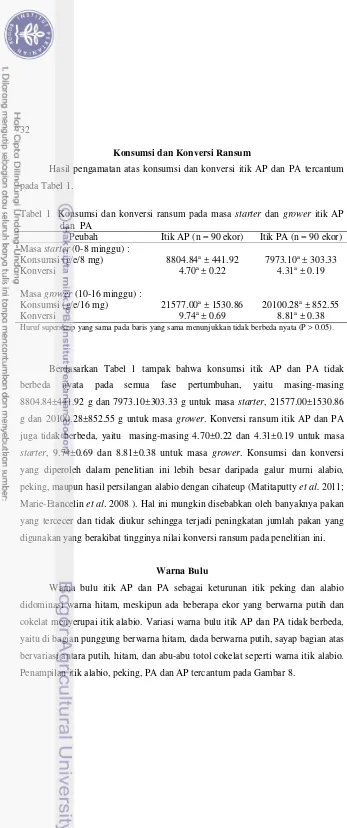

Konsumsi dan Konversi Ransum ……….

32

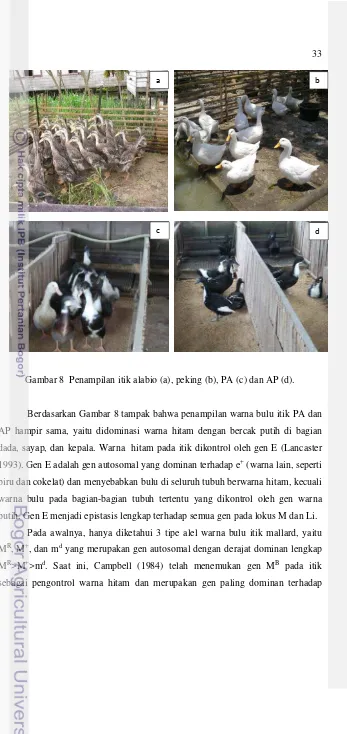

Warna Bulu ………...

32

Kualitas Telur Itik ……….

34

Pola Rontok Bulu ……….

35

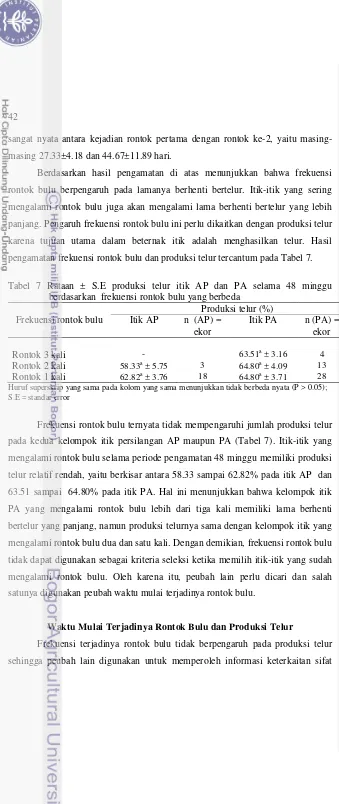

Frekuensi Rontok Bulu ……….

38

Waktu Mulai Terjadinya Rontok Bulu dan Produksi Telur ……….

42

Lamanya Berhenti Bertelur dan Produksi Telur ………...

45

Konsentrasi Hormon Prolaktin ……….

47

Produksi Telur ………..

49

Alternatif Cara Pengendalian Rontok Bulu Secara Genetis ……….

53

SIMPULAN DAN SARAN ………

61

Simpulan ………...

61

Saran ……….

62

DAFTAR PUSTAKA ……….

63

xxi

DAFTAR TABEL

Halaman

1.

Konsumsi dan konversi ransum pada masa

starter

dan

grower

itik AP

dan PA ………

32

2.

Rataan ± S.E kualitas telur pertama itik AP dan PA ………..

35

3.

Rataan ± S.E waktu mulai terjadinya rontok bulu, lamanya berhenti

bertelur sebelum dan sesudah rontok bulu itik AP dan PA ………

36

4.

Produksi telur selama 48 minggu itik AP dan PA yang mengalami

rontok bulu dan tidak rontok bulu ………..

37

5.

Jumlah ternak, frekuensi dan lamanya rontok bulu itik betina AP dan

PA ………...

39

6.

Rataan ± S.E lama berhenti bertelur itik AP dan PA berdasarkan

frekuensi rontok bulu yang berbeda ………..

41

7.

Rataan ± S.E produksi telur itik AP dan PA selama 48 minggu

berdasarkan frekuensi rontok bulu yang berbeda ………...

42

8.

Koefisien korelasi, persamaan regresi dan koefisien determinasi antara

waktu mulai terjadinya rontok bulu dengan produksi telur 48 minggu

pada itik AP dan PA ………...

44

9.

Rataan ± S.E produksi telur itik AP dan PA selama 48 minggu

berdasarkan lama berhenti bertelur yang berbeda ………..

45

10.

Koefisien korelasi, persamaan regresi dan koefisien determinasi antara

lamanya berhenti bertelur akibat rontok bulu dengan produksi telur

selama 48 minggu pada itik AP dan PA ………

47

11.

Konsentrasi hormon prolaktin itik sedang bertelur, rontok bulu dan

bertelur kembali pada itik hasil persilangan PA dan AP ………

48

12.

Produksi telur itik AP dan PA selama 48 minggu pengamatan ……….

49

13.

Lama berhenti bertelur dan produksi telur 30 minggu pada itik alabio,

peking dan hasil persilangan resiprokalnya ………...

53

14.

Nilai heterosis (%) lama berhenti bertelur yang mengakibatkan rontok

xxiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.

Diagram alur kerangka pemikiran………...

6

2.

Penyebaran

pterylae

pada itik (a) dan ayam (b) ……….

15

3.

Bagian-bagian bulu itik dewasa terdiri atas bulu kontur (a) dan bulu

halus (

down feather

) (b)………..

16

4.

Siklus pertumbuhan bulu yang dimulai pada (a) fase istirahat (fase

telogen); (b) fase anagen awal (pertumbuhan bulu baru) dan (c) fase

anagen akhir (lepasnya bulu lama dan munculnya bulu baru pada

epidermis) ………...

17

5.

Pola pewarisan sifat mengeram pada persilangan resiprokal antara

ayam white leghorn jantan dengan bantam betina (a), bantam jantan

dengan white leghorn betina (b), dan persilangan

backcross

F1 jantan

dengan white leghorn betina (c) ………...

22

6.

Skema persilangan resiprokal itik alabio dengan itik peking untuk

evaluasi pewarisan sifat rontok bulu terkait produksi telur ………

23

7.

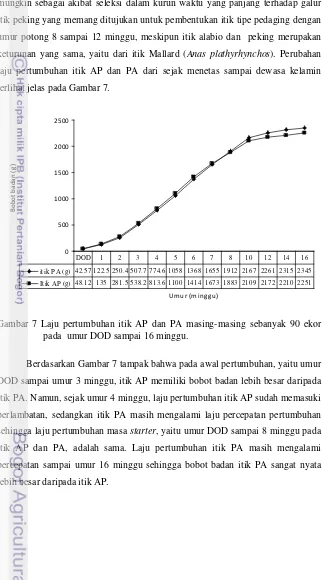

Laju pertumbuhan itik AP dan PA masing-masing sebanyak 90 ekor

pada umur DOD sampai 16 minggu………

31

8.

Penampilan itik alabio (a), peking (b), PA (c) dan AP (d) …………...

33

9.

Pola rontok bulu itik AP dan PA ………

36

10.

Produksi telur selama 48 minggu pada itik AP dan PA berdasarkan

waktu mulai terjadinya rontok bulu yang berbeda ……….

43

11.

Hubungan antara lamanya berhenti bertelur yang mengakibatkan

rontok bulu dengan produksi telur pada itik AP dan PA ………

46

12.

Trend

produksi telur (a) dan konsentrasi hormon prolaktin (b) pada

itik AP dan PA……….

51

13.

Konsentarasi hormon prolaktin pada periode rontok bulu dengan

xxv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1.

Rataan bobot badan masa

starte

r dan

grower

itik AP dan PA ………...

69

2.

Sidik ragam konsumsi dan konversi ransum masa

starter

itik AP dan

PA ………...

69

3.

Sidik ragam konsumsi dan konversi ransum masa

grower

itik AP dan

PA …...

70

4.

Sidik ragam kualitas telur pertama itik AP dan PA ………...

70

5.

Sidik ragam waktu mulai terjadinya rontok bulu itik AP dan PA ……..

71

6.

Sidik ragam lamanya berhenti bertelur itik AP dan PA ……….

71

7.

Sidik ragam produksi telur itik AP yang rontok dan tidak rontok …….

72

8.

Sidik ragam produksi telur itik PA yang rontok dan tidak rontok …….

72

9.

Sidik ragam produksi telur 48 minggu itik AP berdasarkan frekuensi

rontok bulu yang berbeda ………..

72

10.

Sidik ragam produksi telur 48 minggu itik PA berdasarkan frekuensi

rontok bulu yang berbeda ………...

72

11.

Sidik ragam produksi telur itik AP berdasarkan lamanya berhenti

bertelur yang berbeda ……….

73

12.

Sidik ragam produksi telur itik PA berdasarkan lamanya berhenti

bertelur yang berbeda ………

73

13.

Sidik ragam konsentrasi hormon prolaktin sedang bertelur dan rontok

bulu pada itik AP ………

73

14.

Sidik ragam konsentrasi hormon prolaktin sedang bertelur dan rontok

bulu pada itik PA ………

74

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan sistem pemeliharaan itik dari ekstensif (digembalakan) menjadi

intensif (terkurung) membutuhkan bibit unggul yang berproduksi telur tinggi agar

usaha menjadi efisien dan menguntungkan. Selain itu, kebutuhan terhadap bibit

itik semakin tinggi sejak terjadi diversifikasi produk itik. Pada awalnya,

masyarakat hanya mengenal telur sebagai produk ternak itik, namun saat ini

masyarakat mulai mengenal bahwa daging itik ternyata dapat dimanfaatkan

sebagai sumber pangan. Padahal, sebelum tahun 2008, berbagai upaya dilakukan

untuk peningkatan konsumsi daging itik, salah satunya melalui perlombaan

pengolahan daging itik yang dilakukan oleh Dinas Peternakan DKI Jakarta.

Penyebab peningkatan penerimaan konsumen terhadap daging itik belum

diketahui dengan jelas, tetapi fenomena ini perlu didukung agar peran unggas

lokal sebagai sumber pangan terus meningkat. Permasalahan yang diungkapkan

oleh para pemasok itik potong hidup adalah kurangnya ketersediaan bibit. Sekitar

tahun 2008, berbagai majalah populer memberitakan kurangnya pasokan itik

untuk usaha olahan di berbagai daerah. Para pencari bibit itik potong dalam

jumlah besar, yaitu sekitar 500 sampai 1000 ekor per minggu, banyak berdatangan

ke Balitnak, namun hingga saat ini kebutuhan bibit itik yang semakin tinggi

tersebut belum bisa dipenuhi.

Permasalahan yang dihadapi penyediaan bibit itik adalah belum adanya

pelaku-pelaku usaha pembibitan, karena usaha perbibitan memerlukan modal

yang besar. Permasalahan utama dalam usaha perbibitan itik ialah terbatasnya

keterampilan peternak dalam menghasilkan bibit unggul dan produksi telur yang

masih bervariasi dari itik-itik lokal. Indonesia memiliki banyak jenis itik lokal

sebagai keturunan Indian Runner dengan potensi produksi telur tinggi dan ternak

tersebut tersebar hampir di semua wilayah, namun performans yang tinggi

tersebut belum terekspresikan secara optimal karena adanya sifat rontok bulu.

Rontok bulu adalah proses lepasnya bulu-bulu lama secara alami pada

itik-itik dewasa karena terdorong oleh pertumbuhan bulu-bulu baru. Proses rontok

bulu terjadi pada itik-itik yang sudah memasuki periode produksi dan diduga

berkaitan dengan paused, yaitu masa istirahat atau berhentinya produksi telur. Hal

Comment [ T1] : bisa dipenuhi?

ini terbukti pada ayam ras yang hampir semuanya tidak mengalami periode

mengeram sebagai faktor utama yang menginisiasi terjadinya rontok bulu selama

periode produksi sehingga ayam ras memiliki produksi telur tinggi. Itik-itik lokal

masih mengalami rontok bulu yang bervariasi antarindividu maupun antarpopulasi

sehingga keragaman produksinya menjadi tinggi yang berakibat pada rataan

produksi telur yang menjadi relatif rendah.

Upaya peningkatan produksi telur telah dilakukan melalui kombinasi

persilangan di antara itik-itik lokal dengan seleksi. Hasil program pemuliaan

tersebut menunjukkan tingkat produksi yang relatif tinggi, namun keragaman

produksinya juga masih tinggi sehingga rataan produksi telur tersebut belum

optimal. Keragaman yang tinggi terjadi karena itik-itik masih mengalami rontok

bulu pada periode produksi. Pada umumnya, unggas yang dianggap memiliki

potensi genetik unggul mengalami kejadian rontok bulu setelah periode produksi

satu tahun dan terjadinya rontok bulu hanya satu kali dalam setahun dengan

periode yang pendek, namun pada itik-itik lokal dapat terjadi lebih dari satu kali.

Fenomena ini menjadi masalah bagi peternak yang menjadikan itik sebagai

komoditas usahanya, karena itik harus tetap diberi pakan, namun produksinya

sangat rendah. Oleh karena itu, suatu upaya perlu dilakukan untuk menangani

masalah rontok bulu pada itik agar produksi telurnya menjadi optimal.

Proses rontok bulu alami memerlukan waktu yang lama, karena setiap

individu mengalami rontok bulu pada waktu yang berbeda dan lamanya rontok

bulu yang berbeda pula. Hal ini akan membuat usaha ternak itik menjadi tidak

efisien, karena semua itik harus diberi pakan yang berkualitas dengan produksi

tidak optimal. Alasan ini membuat peternak melakukan penanganan rontok bulu

dari aspek manajemen pakan yang dikenal dengan istilah forced molting, yaitu

program menyerentakkan rontok bulu melalui pembatasan pemberian pakan, baik

jumlah maupun kualitasnya. Program forced molting bertujuan untuk

mempertahankan kelompok unggas dengan potensi produksi telur tinggi karena

produktivitas, terutama kualitas kerabang telur, setelah rontok bulu lebih baik

dibandingkan sebelum rontok. Dampak dari kegiatan forced molting ini

disayangkan bersifat sementara karena tidak dapat diwariskan pada keturunannya.

3

melanggar animal welfare. Oleh karena itu, suatu upaya dari bidang ilmu yang

lain perlu dilakukan agar kelompok itik yang unggul ini dapat dipertahankan.

Pada penelitian ini, penanganan kejadian rontok bulu dicoba dengan

pendekatan secara genetis yang diharapkan dapat memberikan dampak permanen

karena akan diwariskan kepada keturunanannya. Pendekatan secara genetis dapat

dilakukan karena kejadian rontok bulu yang bervariasi antarindividu maupun

antarpopulasi menunjukkan adanya variasi genetik. Oleh sebab itu, upaya

perbaikan kualitas itik melalui pengendalian sifat rontok bulunya dapat dilakukan

secara genetis, namun pengaruh gen dan faktor-faktor genetik yang berperan

dalam kejadian rontok bulu belum banyak diteliti.

Proses rontok bulu diduga dipengaruhi oleh kerja hormon prolaktin yang

merupakan salah satu hormon endokrin yang dapat bersinergi dengan hormon

gonadotropin, namun pada konsentrasi tinggi dapat menjadi antigonadotropin.

Pada periode produksi telur, hormon prolaktin berfungsi untuk menstimulasi

organ reproduksi, khususnya dalam proses pembuatan kerabang telur. Pada

konsentrasi tinggi tertentu, hormon prolaktin akan menghambat sekresi hormon

saluran reproduksi sehingga tidak ada telur yang diovulasikan dan itik memasuki

masa istirahat bertelur. Pada periode berhenti bertelur ini, hormon prolaktin

menstimulir terjadinya rontok bulu. Pengaruh hormon prolaktin pada rontok bulu

dan produksi telur pada itik juga belum banyak diteliti. Hormon prolaktin

merupakan produk gen prolaktin. Hal ini memperkuat asumsi bahwa penanganan

rontok bulu dapat dilakukan dari aspek genetik.

Upaya pembentukan bibit itik dengan kualitas yang baik dalam arti

memiliki produksi telur tinggi dan sifat rontok bulunya yang sudah diatur, secara

genetis dapat dilakukan melalui seleksi, persilangan, dan kombinasi antara seleksi

dan persilangan. Pada penelitian ini, persilangan antara rumpun itik alabio yang

mempunyai sifat rontok bulu cepat di awal produksi dengan periode yang panjang

(early and slow molting) sehingga produksi telurnya menjadi relatif rendah telah

dilakukan dengan itik peking yang diduga memiliki late and rapid molting

(rontok bulu lambat dengan periode rontok bulu yang pendek) sehingga produksi

telurnya relatif tetap tinggi. Program persilangan resiprokal ini dipilih untuk

yaitu pola pewarisan dan gen yang mempengaruhi sifat rontok bulu sekaligus

mempengaruhi produksi telur tersebut. Dengan demikian, program pemuliaan

melalui kombinasi persilangan dan seleksi yang bertujuan meningkatkan produksi

telur dapat dilakukan berdasarkan sifat rontok bulunya. Populasi hasil persilangan

cenderung menampilkan fenomena hybrid vigor yang nilainya dapat diukur secara

kuantitatif dan disebut heterosis. Adanya nilai heterosis menunjukkan bahwa

rataan performa ternak silangan lebih baik dibandingkan rataan performa

tetuanya. Populasi hasil persilangan dengan nilai heterosis yang tinggi pada

produksi telur dan kejadian rontok bulu yang sudah diatur sebagai kriteria unggul

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tetua untuk menghasilkan keturunan bibit

itik yang unggul pula.

Kerangka Pemikiran

Fenomena rontok bulu terjadi pada semua unggas betina dewasa, termasuk

itik alabio sebagai salah satu itik lokal di Indonesia. Pada penelitian ini,

persilangan resiprokal antara itik alabio dengan itik peking dilakukan dengan

pertimbangan bahwa itik alabio merupakan keturunan Indian runner yang

diketahui memiliki potensi produksi telur tinggi. Itik alabio juga memiliki sifat

rontok bulu yang muncul pada periode produksi telur, bahkan pada saat puncak

produksi (Purba et al. 2005) sehingga pada kejadian rontok bulu yang besar, yaitu

rontoknya bulu sayap akan diikuti dengan berhentinya produksi telur. Hal ini tentu

saja menyebabkan tingkat produksi telur pada itik alabio menjadi rendah.

Pada saat ini, di Indonesia terdapat itik peking yang berasal dari daratan

China dan ternyata mampu beradaptasi dengan baik sehingga populasinya

semakin banyak. Berdasarkan postur dan bobot badannya, itik peking merupakan

jenis pedaging sehingga potensi produksi telurnya menjadi rendah. Apabila

dibandingkan dengan itik-itik lokal di Indonesia, itik peking memiliki produksi

telur yang hampir sama dengan itik alabio sebagai tipe petelur. Hal ini terjadi

karena itik peking tetap mampu berproduksi telur, meskipun sedang mengalami

rontok bulu. Kejadian rontok bulu pada itik peking tidak menyebabkan berhenti

bertelur, karena hanya mengalami rontok bulu halus, sedangkan rontok bulu sayap

yang menyebabkan berhentinya produksi telur muncul setelah satu periode

5

minggu (Cherry & Morris 2008). Berdasarkan potensi produksi dan sifat rontok

bulu pada itik alabio dan itik peking tersebut maka dilakukan persilangan

resiprokal dengan tujuan untuk memahami kejadian rontok bulu yang berkaitan

dengan produksi telur secara genetis sehingga sifat rontok bulu dapat dikendalikan

dan faktor-faktor yang mempengaruhi sifat rontok bulu dapat diketahui.

Gen prolaktin selama ini diduga sebagai pengontrol sifat rontok bulu,

namun pengaruh hormon prolaktin pada sifat rontok bulu dan produksi telur

belum banyak diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran

terhadap konsentrasi hormon prolaktin pada periode rontok bulu dan produksi

telur. Informasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam

menentukan gen pengontrol sifat rontok bulu sehingga memudahkan dalam

menyusun program pemuliaan melalui seleksi, terutama yang berkaitan dengan

sifat rontok bulu. Penggunaan metode ini diharapkan akan menyebabkan seleksi

lebih efisien dan akurat sehingga penyediaan kebutuhan bibit itik, baik untuk

petelur maupun pedaging, akan terpenuhi lebih cepat pula. Alur kerangka

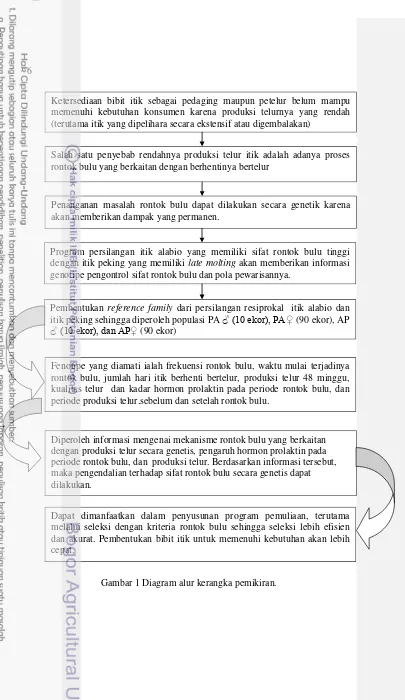

pemikiran penelitian tercantum pada Gambar 1.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

a. Mempelajari keterkaitan genetis sifat rontok bulu dengan produksi telur pada

populasi tetua (Alabio (A) dan Peking (P)) dan populasi persilangan (PA dan

AP).

b. Mempelajari keterkaitan hormon prolaktin pada sifat rontok bulu dan produksi

telur untuk mendukung gen prolaktin sebagai pengontrol rontok bulu.

c. Memperoleh alternatif cara pengendalian sifat rontok bulu pada itik secara

Ketersediaan bibit itik sebagai pedaging maupun petelur belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen karena produksi telurnya yang rendah (terutama itik yang dipelihara secara ekstensif atau digembalakan)

Salah satu penyebab rendahnya produksi telur itik adalah adanya proses rontok bulu yang berkaitan dengan berhentinya bertelur

Penanganan masalah rontok bulu dapat dilakukan secara genetik karena akan memberikan dampak yang permanen.

Program persilangan itik alabio yang memiliki sifat rontok bulu tinggi dengan itik peking yang memiliki late molting akan memberikan informasi genotipe pengontrol sifat rontok bulu dan pola pewarisannya.

[image:32.595.45.450.59.759.2]Pembentukan reference family dari persilangan resiprokal itik alabio dan itik peking sehingga diperoleh populasi PA ♂ (10 ekor), PA♀ (90 ekor), AP ♂ (10 ekor), dan AP♀ (90 ekor)

Gambar 1 Diagram alur kerangka pemikiran.

Fenotipe yang diamati ialah frekuensi rontok bulu, waktu mulai terjadinya rontok bulu, jumlah hari itik berhenti bertelur, produksi telur 48 minggu, kualitas telur dan kadar hormon prolaktin pada periode rontok bulu, dan periode produksi telur.sebelum dan setelah rontok bulu.

Diperoleh informasi mengenai mekanisme rontok bulu yang berkaitan dengan produksi telur secara genetis, pengaruh hormon prolaktin pada periode rontok bulu, dan produksi telur. Berdasarkan informasi tersebut, maka pengendalian terhadap sifat rontok bulu secara genetis dapat dilakukan.

7

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar untuk

pembentukan bibit itik dengan tingkat produksi telur yang tinggi dan kemampuan

pengendalian sifat rontok bulu yang lebih baik. Hal ini akan berdampak pada

sosial ekonomi masyarakat peternak itik. Selain itu, dalam jangka panjang hasil

penelitian diharapkan pula dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efisiensi dan

akurasi seleksi berdasarkan sifat rontok bulu pada itik lokal.

Tujuan akhir penelitian adalah untuk meningkatkan produksi telur itik

melalui pengaturan pola rontok bulu, yaitu cukup satu kali dalam setahun.

Kemunculan kejadian rontok bulu diatur apabila masa produksi telur telah

mengalami penurunan secara alami pula sehingga sifat fisiologi alamiah itik untuk

merontok bulu tetap diperhatikan.

Hipotesis

a. Terdapat keterkaitan genetis antara sifat rontok bulu dengan produksi telur.

b. Terdapat keterkaitan hormon prolaktin dengan proses rontok bulu dan

produksi telur.

c. Keturunan hasil persilangan itik alabio dan peking menunjukkan nilai

9

TINJAUAN PUSTAKA

Asal Usul Itik di Indonesia

Berdasarkan sejarahnya, itik pertama kali didomestikasi di China (Cherry

& Morris 2008). Meskipun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa

sejarah domestikasi itik dilakukan di dua tempat, yaitu China dan Eropa Barat

(Clayton 1984). Selanjutnya disebutkan bahwa Asia Tenggara merupakan pusat

utama domestikasi, seperti pada berbagai jenis ayam. Berdasarkan data-data

arkeologi, lingkungan pertanian yang disukai oleh itik telah ditemukan di daratan

China Selatan. Oleh karena itu, kemungkinan besar itik didomestikasi di daerah

tersebut sebelum dikembangkan khusus di Eropa Barat.

Pada musim dingin, itik-itik bermigrasi dari wilayah utara ke

tempat-tempat terbuka dengan lingkungan yang tersedia banyak air dan pakan melimpah,

terutama air dangkal sebagai area sumber pakannya. Dalam hal bersarang, itik

lebih menyukai tempat yang kering, seperti rerumputan di dataran tinggi, di

rawa-rawa kering, atau daerah persawahan yang banyak jerami (Crawford 1993). Salah

satu tempat migrasi itik adalah wilayah Indonesia karena memiliki daerah perairan

lebih besar jika dibandingkan dengan daratannya. Daerah perairan merupakan

tempat paling disukai oleh itik yang dikenal sebagai unggas air (water fowl). Oleh

karena itu, keberadaan itik di Indonesia merupakan ternak pendatang. Itik

dikelompokkan sebagai ternak lokal, karena daya adaptasinya yang tinggi pada

lingkungan di Indonesia selama bertahun-tahun dan mampu berkembang biak

(Hardjosworo 1995).

Itik domestik diturunkan dari wild mallard (Anas platyrhynchos) dengan

ciri-ciri, antara lain warna bulu cokelat pada tubuhnya, terutama itik betina, leher

dan kepala berwarna hijau terang mengkilap, paruh dan kakinya berwarna kuning

terang, dan warna bulu sayap adalah biru terang (Crawford 1993). Warna-warna

terang dan mengkilap tersebut diduga membantu sebagai petunjuk kontak visual

ketika sedang bermigrasi (Ogilvie & Pearson 1994). Selain warna bulu,

karakteristik khusus pada Anas platyrhynchos jantan adalah adanya empat helai

bulu ekor yang mencuat ke atas, dan ini hanya dapat ditemukan pada itik liar (wild

Karakterisasi terhadap sifat fenotipik kualitatif itik-itik lokal, yaitu itik

alabio, mojosari, cihateup, magelang, tegal, dan damiaking diperoleh hasil pola

warna bulu yang hampir sama dengan itik Mallard dengan empat helai bulu ekor

jantan yang mencuat ke atas (Susanti & Prasetyo 2007a). Berdasarkan kesamaan

ciri-ciri tersebut diduga bahwa itik-itik lokal Indonesia merupakan keturunan itik

Mallard (Anas platyrhynchos).

Itik Alabio

Salah satu rumpun itik lokal di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri

Pertanian nomor : 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan

Rumpun dan Galur Ternak adalah itik alabio yang berasal dari Kalimantan

Selatan, dan saat ini banyak diintroduksi ke daerah-daerah lain di wilayah

Indonesia. Rumpun itik alabio memiliki potensi yang tinggi, baik sebagai

produsen telur maupun daging (Hetzel 1985). Potensi itik alabio sebagai galur

petelur unggul menjadikannya sebagai tetua dalam program persilangan untuk

meningkatkan produktivitas itik-itik lokal lain. Prasetyo dan Susanti (2000)

melakukan persilangan antara itik alabio dengan itik mojosari yang menghasilkan

itik petelur unggul yang disebut itik MA. Itik hasil persilangan tersebut memiliki

rataan produksi telur sebanyak 74.22 butir selama periode produksi 12 minggu,

dan memiliki nilai heterosis produksi telur mencapai 11.69%. Selain itu, itik MA

memiliki umur pertama bertelur yang lebih cepat dan kualitas telur yang lebih

baik daripada induk-induk tetuanya (alabio dan mojosari).

Selain sebagai petelur unggul, itik alabio berpotensi pula menjadi itik

pedaging. Matitaputty et al. (2011) melakukan persilangan itik alabio (A) dan itik

cihateup (C) dengan hasil yang diperoleh menunjukkan nilai persentase heterosis

itik persilangan CA lebih unggul dari AC dalam bobot hidup akhir (7.05%),

pertambahan bobot hidup (7.32%), bobot karkas (9.24%), dan persentase karkas

(2.55%). Pada potongan karkas bagian paha, persentase tertinggi diperoleh itik

persilangan AC (10.13%), sementara potongan karkas bagian dada itik tetua

murni AA lebih unggul (6.13%). Itik persilangan CA memiliki sifat-sifat unggul

lebih banyak dan bernilai ekonomis dibandingkan dengan itik persilangan AC.

11

menghasilkan performans dan produksi karkas yang baik adalah itik persilangan

cihateup jantan x alabio betina (CA).

Keunggulan lain dari itik alabio adalah memiliki ciri-ciri warna bulu

hampir seragam yang didominasi oleh warna cokelat, hijau, dan hitam

keabu-abuan pada sebagian besar tubuhnya, yaitu leher, kepala, punggung, dan dada.

Suryana et al. (2010) mengidentifikasi warna bulu itik alabio dan menyimpulkan

bahwa itik alabio jantan memiliki warna bulu hijau mengkilap pada kepala, biru

mengkilap pada sayap, dan hitam keabu-abuan pada bagian dada dan ekor. Bulu

itik alabio betina didominasi warna cokelat bintik-bintik hitam. Bagian tubuh

paruh, paha, dan kaki itik alabio didominasi warna kuning dan oranye.

Berdasarkan potensi-potensi tersebut tampak bahwa itik alabio mampu

mengekspresikan keunggulannya sehingga dalam penelitian ini digunakan itik

alabio yang diharapkan mampu mencapai tujuan penelitian ini, yaitu menginisiasi

terbentuknya populasi itik yang berproduksi telur tinggi dengan kejadian rontok

bulunya yang sudah terkendali.

Itik Peking

Itik peking merupakan keturunan itik Mallard (Anas plathyrhynchos).

Hasil penelusuran sejarah domestikasi itik peking dengan menggunakan analisis

penanda mikrosatelit dan mitokondria menunjukkan bahwa itik peking memiliki

sekuens yang sama dengan itik Mallard (Qu et al. 2009). Saat ini performans itik

peking, dengan postur besar dan berbulu putih, berbeda dari keturunan itik

Mallard yang lainnya, dengan postur ramping dan berbulu cokelat kombinasi

warna hitam, hijau, dan abu-abu. Hal ini terjadi akibat dari seleksi yang relatif

lama terhadap itik peking sehingga menjadi strain atau galur pedaging dengan

warna bulu putih dan bobot dewasa 2.7 sampai 3.8 kg (Cherry & Morris 2008;

Rouvier 1999).

Produksi telur itik peking relatif rendah dibandingkan itik-itik tipe petelur

lain yang mempunyai bentuk tubuh ramping. Rata-rata produksi telur itik peking

adalah 210 butir per 500 hari atau 42% (Pingel 1990). Itik peking yang

dikembangbiakkan di Eropa ternyata mampu menghasilkan telur sebanyak

175-226 butir dalam 40 minggu dengan cara dipelihara secara intensif (terkurung).

Rata-rata pengamatan dilakukan selama 40 minggu, karena setelah 40 minggu itik

peking mengalami rontok bulu sehingga berhenti produksi telurnya. Itik peking

mengalami rontok bulu pada akhir periode produksi sehingga dikelompokkan

sebagai itik late molting. Sifat rontok bulu dengan kategori late molting

merupakan salah satu keunggulan itik tersebut sehingga digunakan dalam

penelitian ini untuk disilangkan dengan itik lokal dengan harapan dapat dipelajari

pewarisan sifat rontok bulu yang late molting tersebut, sekaligus mengurangi

kejadian rontok bulu pada itik lokal.

Persilangan dan Heterosis

Prasetyo dan Susanti (1997) menyatakan bahwa program kawin silang

telah umum digunakan dalam industri peternakan, jika fenotipe yang diinginkan

merupakan kombinasi dari galur-galur yang ada, atau untuk memperbaiki efisiensi

produksi melalui penggunaan galur jantan dan betina yang spesifik. Perkawinan

antarkelompok genotipe yang berbeda dapat dilakukan, antargalur, antarrumpun,

maupun antarbangsa dengan tujuan untuk pembentukan bangsa baru dengan

menggabungkan sifat-sifat menguntungkan ke dalam ternak silangan untuk

mempercepat peningkatan produktivitas ternak (Martojo 1992; Warwick et al.

1995).

Persilangan dilakukan sebagai strategi untuk pemanfaatan keunggulan

hibrida yang disebut heterosis. Tejadinya heterosis diduga sebagai akibat dari aksi

gen non-aditif seperti efek dominan, overdominan, dan epistasis (Falconer &

Mackay 1996; Noor 2010). Besarnya heterosis bergantung pada dominansi dari

semua pasangan gen yang mempengaruhinya dan rataan perbedaan frekuensi gen

antara kedua tetuanya untuk semua pasangan gen yang ada sehingga semakin jauh

perbedaan frekuensi gen antara kedua tetuanya akan semakin tinggi heterosisnya.

Heterosis paling baik pada persilangan tunggal antarpopulasi dengan jarak

genetik yang jauh akan diperoleh pada generasi pertama, kemudian menurun

secara gradual dari F1, F2, F3, dan seterusnya akan hilang pada generasi tertentu.

Nilai heterosis umumnya mempunyai nilai yang berlawanan dengan nilai

heritabilitas. Noor (2010) mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai

13

heritabilitas dikontrol oleh aksi gen aditif, sedangkan heterosis dipengaruhi oleh

aksi gen nonaditif.

Romanov et al. (2002) mempelajari gen major sex-linked dan gen

dominan autosomal sebagai gen yang mempengaruhi sifat mengeram melalui

persilangan ayam white leghorn yang tidak mengeram dengan ayam bantam yang

mengeram. Prasetyo dan Susanti (2000) melakukan persilangan itik alabio dengan

mojosari untuk meningkatkan produksi telur pada hasil persilangannya. Huang et

al. (2009) mempelajari peta genetik itik melalui AFLP fingerprinting dengan

melakukan persilangan antara itik brown tsaiya, sebagai galur petelur lokal di

Taiwan, dengan itik peking, yang dikenal sebagai galur pedaging. Berdasarkan

uraian di atas, program persilangan dilakukan untuk berbagai tujuan. Pada

penelitian ini pun digunakan program persilangan yang serupa, yaitu antara itik

peking dan itik lokal alabio untuk mempelajari sifat-sifat rontok bulu secara

genetis.

Upaya peningkatan produktivitas ternak melalui persilangan biasanya

dikombinasikan dengan seleksi. Suksesnya suatu program persilangan bergantung

pada materi genetik individu-individu yang disilangkan, metode seleksi dan

sistem perkawinan yang digunakan (Warwick et al. 1995).

Seleksi

Seleksi berperan dalam pengubahan frekuensi gen yang mengatur sifat

kualitatif dan kuantitatif (Falconer & Mackay 1996; Noor 2010). Kegiatan seleksi

merupakan aktivitas paling penting bagi pemulia dan sebagai dasar utama dalam

pemuliaan ternak (Warwick et al. 1995). Tujuan seleksi adalah memilih

ternak-ternak dengan sifat yang diinginkan untuk dijadikan tetua dan dihasilkan generasi

berikutnya. Pada sektor peternakan, sifat-sifat yang diinginkan adalah sifat unggul

yang berhubungan dengan produktivitas dan biasanya adalah sifat kuantitatif. Di

tingkat peternak, seleksi biasanya dilakukan berdasarkan sifat kualitatif yang

diduga berhubungan dengan produktivitas karena pada umumnya peternak tidak

memiliki catatan produksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicoba mencari

peubah dari rontok bulu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dan

dijadikan sebagai kriteria seleksi sehingga dapat dimanfaatkan oleh peternak

secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Seleksi yang paling banyak dan mudah dilakukan adalah berdasarkan

catatan atau fenotipe individu yang bersangkutan sehingga disebut seleksi

individu atau seleksi massa (Noor 2010). Seleksi ini hanya efektif untuk sifat-sifat

yang terdapat pada kedua jenis kelamin, namun kurang akurat untuk sifat-sifat

yang hanya muncul pada salah satu jenis kelamin saja. Seleksi berdasarkan sifat

rontok bulu sebagai peubah sifat kualitatif dapat dilakukan dengan seleksi

individu ini. Pada sifat yang hanya muncul pada ternak betina saja, seperti

produksi telur, memerlukan metode seleksi yang lain, yaitu seleksi berdasarkan

catatan keturunan (progeny test), tetua (silsilah), atau kerabatnya (kolateral),

terutama untuk ternak-ternak yang hanya menghasilkan satu keturunan per tahun

dengan interval generasi yang panjang. Pada unggas, dengan interval generasi

yang relatif singkat, yaitu sekitar 1 tahun, metode seleksi berdasarkan progeny

kurang efektif karena ketika informasi tetua unggul diperoleh, tetua tersebut sudah

memasuki masa tidak produktif. Oleh karena itu, pemilihan pejantan untuk

dikawinkan dengan betina terseleksi dapat memanfaatkan itik-itik jantan yang

berasal dari keturunan betina-betina terseleksi segenerasi, dengan asumsi bahwa

pejantan tersebut mempunyai sifat unggul yang diinginkan karena berasal dari

induk-induk betina terseleksi.

Sistem perkawinan dengan memanfaatkan pejantan dan induk dari

generasi yang sama dikenal dengan perkawinan interse (Martojo 1992).

Perkawinan interse biasanya dilakukan dalam upaya untuk pemantapan galur

dengan sifat yang diinginkan sudah terfiksasi. Perkawinan interse akan

mengurangi nilai keragaman sifat yang diinginkan tersebut dan galur dikatakan

“mantap” atau stabil apabila nilai keragamannya kurang dari 5%.

Pertumbuhan Bulu

Pertumbuhan bulu pada hewan unggas dimulai sejak tahapan embrio

(Bellairs & Osmond 2005). Folikel-folikel bulu tumbuh pada batas tertentu di

permukaan kulit dan disebut pterylae yangtampak pada daerah tulang belakang

15

ventral dan lateral terdapat pada paha, sayap, dan kepala. Pterylae pada itik

hampir menyebar di seluruh tubuh, sedangkan pada ayam hanya ada di

[image:41.595.89.425.52.815.2]bagian-bagian tertentu dari bagian-bagian tubuhnya (Gambar 2).

Gambar 2 Penyebaran pterylae pada itik (a) dan ayam (b).

Pada Gambar 2 tampak bahwa folikel bulu itik menyebar hampir di

seluruh permukaan kulit sehingga pterylae pun tampak pada seluruh permukaan

kulit, sedangkan folikel bulu ayam hanya tumbuh pada bagian tertentu di

permukaan kulit sehingga pterylae tampak jelas membatasi folikel-folikel bulu

ayam. Hal ini menyebabkan perbedaan ketika proses membului. Itik memerlukan

perlakuan khusus, biasanya menggunakan lilin untuk melepaskan bulunya,

sedangkan pada ayam pencabutan bulu dapat dilakukan dengan mudah hanya

dengan mencelupkannya pada air panas.

La Bonde (1998) menyatakan bahwa fungsi bulu pada spesies unggas

sangat penting, yaitu sebagai insulator, pelindung terhadap suhu lingkungan yang

ekstrim, untuk terbang, dan memperindah penampilan. Selanjutnya, Bellairs dan

Osmond (2005) menyatakan bahwa bulu pada itik dewasa yang menentukan

plumage terdapat tiga tipe, yaitu :

1. Bulu kontur (contour feather), yaitu bulu penutup tubuh itik yang terdapat

pada sayap dan ekor. Bulu kontur terdiri atas batang atau rachis dengan

percabangan (vane) di luar dan di dalam yang disusun parallel seperti duri dan

disebut barb yang ditutupi semuanya oleh barbules. b

a

2. Bulu bagian bawah (down feather) yang terdapat di bawah bulu kontur dengan

tekstur bulu halus dan lembut. Bulu-bulu tersebut hanya mempunyai batang

yang pendek dengan barb dan barbules yang menyebar bebas.

3. Tipe bulu yang ketiga adalah filoplumae dengan bentuk batang pendek,

fleksibel, seperti rambut dengan dibatasi barb sampai ke puncak.

Itik yang baru menetas mempunyai bulu penutup dari down feather halus

dan pendek, hampir mirip dengan plumule dewasa. Pertumbuhan bulu down

feather pada anak itik terjadi selama 10 hari sejak menetas, kemudian bulu-bulu

tersebut akan tumbuh dengan cepat menjadi bulu kontur selama 50 sampai 60

hari, termasuk bulu sayap primer maupun sekunder yang tumbuh dengan cepat

pada umur 24 sampai 56 hari. Pada molting pertama, bulu-bulu muda muncul dari

folikel-folikel yang sama. Bulu-bulu muda yang paling luar mirip dengan bulu

kontur pada unggas dewasa, tetapi mempunyai tekstur yang lebih halus.

Bagian-bagian bulu tersebut tercantum

pada Gambar 3.

Sumber : Bellairs & Osmond (2005)

17

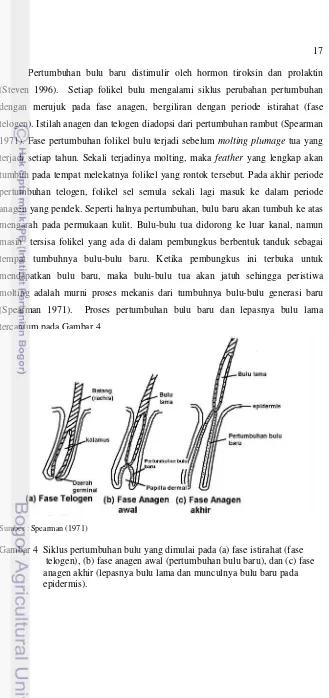

Pertumbuhan bulu baru distimulir oleh hormon tiroksin dan prolaktin

(Steven 1996). Setiap folikel bulu mengalami siklus perubahan pertumbuhan

dengan merujuk pada fase anagen, bergiliran dengan periode istirahat (fase

telogen). Istilah anagen dan telogen diadopsi dari pertumbuhan rambut (Spearman

1971). Fase pertumbuhan folikel bulu terjadi sebelum moltingplumage tua yang

terjadi setiap tahun. Sekali terjadinya molting, maka feather yang lengkap akan

tumbuh pada tempat melekatnya folikel yang rontok tersebut. Pada akhir periode

pertumbuhan telogen, folikel sel semula sekali lagi masuk ke dalam periode

anagen yang pendek. Seperti halnya pertumbuhan, bulu baru akan tumbuh ke atas

mengarah pada permukaan kulit. Bulu-bulu tua didorong ke luar kanal, namun

masih tersisa folikel yang ada di dalam pembungkus berbentuk tanduk sebagai

tempat tumbuhnya bulu-bulu baru. Ketika pembungkus ini terbuka untuk

mendapatkan bulu baru, maka bulu-bulu tua akan jatuh sehingga peristiwa

molting adalah murni proses mekanis dari tumbuhnya bulu-bulu generasi baru

(Spearman 1971). Proses pertumbuhan bulu baru dan lepasnya bulu lama

tercantum pada Gambar 4.

[image:43.595.96.425.79.777.2]Sumber : Spearman (1971)

Gambar 4 Siklus pertumbuhan bulu yang dimulai pada (a) fase istirahat (fase telogen), (b) fase anagen awal (pertumbuhan bulu baru), dan (c) fase

Sifat Rontok Bulu

Rontok bulu adalah proses lepasnya bulu-bulu lama karena terdorong oleh

pertumbuhan bulu-bulu baru (Spearman 1971). Kejadian rontok bulu berkaitan

dengan peremajaan saluran reproduksi sehingga masa rontok bulu disebut juga

masa istirahat memproduksi telur (Berry 2003).

Setiap tahun kebanyakan unggas secara alami mengalami penurunan bobot

badan hampir 40% yang berhubungan dengan lepasnya bulu-bulu sayap dan

menurunnya aktivitas reproduksi (Brake & Thaxton 1979; Mrosovsky & Sherry

1980). Biasanya hewan liar mengatur sendiri untuk mengambil masa istirahat

bertelur pada musim-musim tertentu, terutama ketika kurangnya ketersediaan

pakan sehingga kejadian rontok bulunya hanya satu kali dalam setahun (Bell

2003). Pada ternak domestik, banyak hal pemicu munculnya sifat rontok bulu.

Setioko (2005) mengungkapkan faktor-faktor penyebab rontok bulu adalah

kurangnya ketersediaan pakan, perubahan susunan ransum pada itik yang

dikandangkan, perpindahan kandang, adanya hewan pengganggu, dan lingkungan

yang tidak nyaman dapat menyebabkan itik mengalami rontok bulu. Banyaknya

faktor pemicu tersebut mengakibatkan munculnya rontok bulu dapat terjadi setiap

saat secara spontan bersama-sama atau bersifat sporadis. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa munculnya rontok bulu adalah akibat stress dan

kejadiannya bergantung pada ketahanan masing-masing individu terhadap stress

tersebut (Webster, 2000; Duncan, 2001). Ketahanan individu terhadap stress

dikontrol oleh gen, sehingga munculnya kejadian rontok bulu pun diduga

dipengaruhi oleh gen, dan penanganan terhadap rontok bulu dapat dilakukan

secara genetis pula.

Berry (2003) menyatakan bahwa kejadian mengeram merupakan faktor

utama yang menginisiasi rontok bulu secara alami. Hampir semua unggas

mengalami penurunan konsumsi pakan dan bobot badan selama masa mengeram

(Sherry et al. 1980). Perubahan-perubahan fisiologis ini menyebabkan

berhentinya sistem reproduksi sehingga akan menghentikan produksi telur (Park

et al. 2004). Unggas-unggas yang telah mengalami masa rontok bulu akan

menunjukkan produksi telur yang lebih tinggi, efisiensi pakan yang lebih baik,

dan kualitas kerabang yang lebih baik (Lee 1982).

19

Kejadian rontok bulu yang bersifat alami pada unggas ini membuat para

peternak berupaya dengan berbagai cara agar ternak peliharaannya mengalami

rontok bulu secara serempak atau forced molting yang biasanya dilakukan dengan

pengambilan pakan dari kandang atau feed withdrawal, yaitu memuasakan ternak

dengan hanya diberi air minum atau pemberian pakan dengan jumlah yang sangat

terbatas dan kualitas rendah (Setioko 2005). Kegiatan forced molting banyak

ditentang oleh para pencinta binatang karena termasuk kegiatan penyiksaan yang

merupakan pelanggaran terhadap animal welfare. Hal ini memerlukan upaya dari

bidang ilmu lain untuk mengatasi rontok bulu. Salah satunya dari ilmu genetika

yang akan memberikan dampak yang lebih permanen.

Rontok bulu dapat dibagi dua, yaitu rontok bulu kecil apabila bulu badan

rontok dan rontok bulu besar, yaitu bila bulu sayap yang rontok. Sebelum rontok

bulu besar, biasanya itik akan mengalami rontok bulu kecil terlebih dahulu atau

terjadi secara bersamaan. Kadang-kadang itik langsung mengalami rontok bulu

besar tanpa harus melalui rontok bulu kecil. Rontok bulu besar ialah lepasnya bulu

sayap, baik primer maupun sekunder. Andrews et al. (1987) dan Herremans et al.

(1988) menyatakan bahwa rontoknya bulu sayap primer berpengaruh pada

penampilan reproduksi setelah molting. Hilangnya bulu sayap primer dengan jelas

disebabkan oleh tidak adanya pengaruh oestrogenic pada papilla bulu (Peczely

1992). Oleh karena itu, produksi estrogen mencapai titik paling rendah selama

terjadinya rontok bulu sayap primer (Park et al. 2004), sedangkan menurut

Setioko (2005) rontok bulu besar ditandai dengan lepasnya bulu sayap sekunder

ke 12, 13 dan 14 yang akan rontok terlebih dahulu sebelum bulu sayap yang lain.

Pada penelitian ini digunakan kategori rontok bulu sayap primer dan sekunder,

karena rontoknya kedua jenis bulu tersebut berkaitan dengan berhenti bertelur.

Tanda-tanda lain yang perlu mendapat perhatian pada itik yang rontok bulu ialah

produksi telur. Gejala penurunan produksi yang tajam tanpa ada alasan atau sebab

(biasanya sampai 20-30%) mengindikasikan itik akan segera rontok bulunya.

Pada saat rontok bulu, ovarium unggas mengalami pengecilan (regress)

sehingga produksi telur secara otomatis akan berhenti. Berry (2003) menyatakan

Hormon Prolaktin

Kejadian rontok bulu merupakan hasil interaksi yang sangat kompleks

dengan melibatkan peranan hormon gonadotropin dan hormon lain, yaitu tiroksin

dan prolaktin (Steven 1996; Berry 2003). Hormon prolaktin terlibat pula dalam

pembentukan telur, yaitu dalam proses pembuatan kerabang dalam saluran shell

gland (Hazelwood 1983). Berdasarkan fungsi ganda dari hormon prolaktin

tersebut maka diduga rontok bulu berkaitan erat dengan berhentinya produksi

telur akibat kerja hormon prolaktin. Oleh sebab itu, diduga bahwa gen pengontrol

sifat rontok bulu adalah gen prolaktin (Bhattacharya et al. 2011; Alipanah et al.

2011; Cui et al. 2006).

Hormon prolaktin adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh hipofisa

anterior, bersama-sama dengan hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH untuk

merangsang kelenjar saluran reproduksi agar menghasilkan hormon seks, yaitu

estrogen, progesterone, dan androgen. Hazelwood (1983) menyatakan bahwa

hormon prolaktin terlibat dalam pembentukan telur, yaitu ketika proses

pembuatan kerabang di saluran shell gland. Efek kerja hormon adalah negative

feedback mechanism (Djojosoebagjo 1996), sehingga bila kadar hormon prolaktin

di dalam peredaran darah mencapai suatu keadaan yang telah melebihi dari yang

diperlukan maka produksi yang terus menerus akan mengacaukan keseimbangan.

Konsentrasi prolaktin di dalam darah meningkat setelah masa produksi telur.

Level hormon prolaktin yang tinggi akan menurunkan pengeluaran

gonadotropin-releasing hormone (GnRH) dari hipotalamus, selanjutnya akan menurunkan

pengeluaran luteinizing hormone (LH) dari hipofisis sehingga tidak ada telur yang

diovulasikan (Tabibzadeh et al. 1995). Pada spesies unggas yang menunjukkan

sifat mengeram, seperti ayam hutan ataupun ayam-ayam domestik lainnya,

perubahan hormon endokrin yang terjadi pada saat induksi molting dimulai

dengan meningkatnya level prolaktin. Sastrodiharjo (1996) menyatakan bahwa

sifat mengeram dikontrol oleh hormon prolaktin. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa ayam kampung yang dimandikan setiap dua hari sekali pada

saat mengeram akan menurun hormon prolaktinnya dibandingkan dengan yang

tidak dimandikan, yaitu masing-masing sebesar 2.66 ng/mL dan 4.17 ng/mL

21

istirahat produksi telur. Istirahat produksi telur pada ayam yang dimandikan

adalah 12.7 hari, sedangkan pada ayam yang tidak dimandikan adalah 41.2 hari.

Kejadian rontok bulu pada itik-itik lokal juga menyebabkan berhentinya produksi

telur sehingga diduga bahwa sifat rontok bulu juga berhubungan dengan hormon

prolaktin.

Sekresi hormon-hormon reproduksi yang mempengaruhi rontok bulu

tersebut diduga dikontrol oleh gen-gen tertentu sehingga kejadian rontok bulu

berbeda pada setiap spesies dan jenis unggas. Purba (2005) menyatakan bahwa

lamanya rontok bulu pada itik alabio lebih cepat daripada itik mojosari. Hal ini

mengindikasikan bahwa sifat rontok bulu dipengaruhi oleh bangsa ternak atau

gen.

Pola Pewarisan Sifat Rontok Bulu

Upaya untuk mengatasi sifat rontok bulu pada itik dapat didekati dengan

mempelajari kejadian mengeram pada ayam dengan asumsi bahwa mekanisme

genetisnya dikontrol oleh gen yang sama karena proses fisiologisnya yang sama,

yaitu terkait dengan kelangsungan produksi telur. Sartika (2005) menyatakan

bahwa sifat mengeram merupakan sifat yang diwariskan. Tinggi rendahnya sifat

mengeram bergantung pada faktor genetik, seperti bangsa atau strain ayam.

Lessons dan Summer (2000), menyatakan bahwa sifat mengeram memiliki nilai

heritabilitas relatif tinggi sehingga sifat ini dapat digunakan sebagai kriteria

seleksi.

Pengamatan secara genetik atas sifat rontok bulu masih jarang dilakukan.

Pendekatan dengan sifat mengeram mungkin akan memberikan hasil yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian Dunn et al. (1998) diperoleh bahwa sifat mengeram

dikontrol oleh gen utama yang terpaut kelamin (major gen sex-linked).

Dinyatakan pula bahwa lokasi gen mayor sifat mengeram ini terletak pada

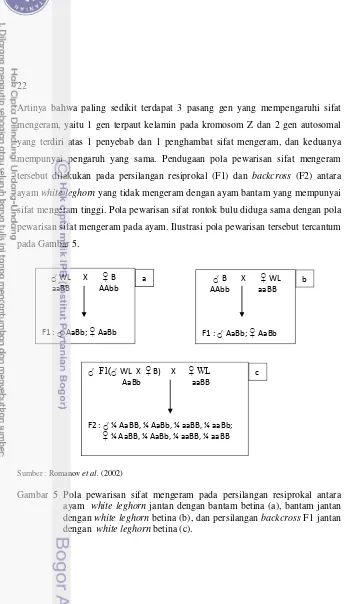

kromosom Z. Romanov et al. (2002) menegaskan bahwa secara genetik sifat

mengeram tidak hanya dipengaruhi oleh gen sex-linked, akan tetapi dipengaruhi

pula oleh adanya aksi gen dominan autosomal tidak lengkap pada satu lokus

dengan genotipe AA, sedangkan pada ayam yang tidak mengeram dikontrol oleh

Artinya bahwa paling sedikit terdapat 3 pasang gen yang mempengaruhi sifat

mengeram, yaitu 1 gen terpaut kelamin pada kromosom Z dan 2 gen autosomal

yang terdiri atas 1 penyebab dan 1 penghambat sifat mengeram, dan keduanya

mempunyai pengaruh yang sama. Pendugaan pola pewarisan sifat mengeram

tersebut dilakukan pada persilangan resiprokal (F1) dan backcross (F2) antara

ayam white leghorn yang tidak mengeram dengan ayam bantam yang mempunyai

sifat mengeram tinggi. Pola pewarisan sifat rontok bulu diduga sama dengan pola

pewarisan sifat mengeram pada ayam. Ilustrasi pola pewarisan tersebut tercantum

pada Gambar 5.

[image:48.595.55.400.44.648.2]Sumber : Romanov et al. (2002)

Gambar 5 Pola pewarisan sifat mengeram pada persilangan resiprokal antara ayam white leghorn jantan dengan bantam betina (a), bantam jantan dengan white leghorn betina (b), dan persilangan backcross F1 jantan dengan white leghorn betina (c).

♂ WL X ♀ B aaBB AAbb

F1 : ♂ AaBb; ♀ AaBb

♂ B X ♀ WL AAbb aaBB

F1 : ♂ AaBb; ♀ AaBb

a b

♂ F1(♂ WL X ♀ B) X ♀ WL AaBb aaBB

F2 : ♂ ¼ AaBB, ¼ AaBb, ¼ aaBB, ¼ aaBb; ♀ ¼ AaBB, ¼ AaBb, ¼ aaBB, ¼ aaBB

23

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Pengamatan terhadap sifat rontok bulu dan produksi telur dilakukan sejak

itik memasuki periode bertelur, yaitu pada bulan Januari 2011 sampai Januari

2012. Pengamatan ciri-ciri biologis itik hasil persilangan yang meliputi bobot

tetas, bobot badan masa starter dan grower, konsumsi dan konversi ransum,

warna bulu, dan kualitas telur dilakukan sejak itik menetas, yaitu pada bulan Juli

2010. Kegiatan penelitian dilakukan di laboratorium kandang itik Balai

Penelitian Ternak Ciawi-Bogor untuk pengamatan fenotipik dan di Laboratorium

Kebidanan dan Reproduksi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga,

Surabaya untuk analisis hormon prolaktin.

Materi Penelitian

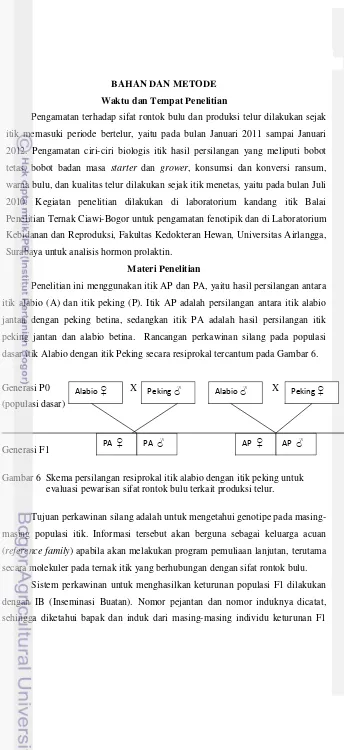

Penelitian ini menggunakan itik AP dan PA, yaitu hasil persilangan antara

itik alabio (A) dan itik peking (P). Itik AP adalah persilangan antara itik alabio

jantan dengan peking betina, sedangkan itik PA adalah hasil persilangan itik

peking jantan dan alabio betina. Rancangan perkawinan silang pada populasi

dasar itik Alabio dengan itik Peking secara resiprokal tercantum pada Gambar 6.

Generasi P0 X X

(populasi dasar)

[image:49.595.93.437.69.819.2]Generasi F1

Gambar 6 Skema persilangan resiprokal itik alabio dengan itik peking untuk evaluasi pewarisan sifat rontok bulu terkait produksi telur.

Tujuan perkawinan silang adalah untuk mengetahui genotipe pada

masing-masing populasi itik. Informasi tersebut akan berguna sebagai keluarga acuan

(reference family) apabila akan melakukan program pemuliaan lanjutan, terutama

secara molekuler pada ternak itik yang berhubungan dengan sifat rontok bulu.

Sistem perkawinan untuk menghasilkan keturunan populasi F1 dilakukan

dengan IB (Inseminasi Buatan). Nomor pejantan dan nomor induknya dicatat,

sehingga diketahui bapak dan induk dari masing-masing individu keturunan F1 Alabio ♀ Peking ♂

PA ♀

Alabio ♂ Peking ♀

tersebut. Jumlah populasi masing-masing itik hasil persilangan yang diamati

adalah 10 ekor jantan dan 90 ekor betina, sehingga jumlah seluruhnya yang

diamati adalah 200 ekor. Jumlah itik alabio dan peking untuk menghasilkan

masing-masing persilangan adalah 7 ekor jantan dan 25 ekor betina.

Sistem pemeliharaan itik dilakukan secara terkurung sesuai dengan standar

operasional yang ada di Balai Penelitian Ternak. Kedua jenis itik dipelihara sejak

DOD sampai produksi telur 48 minggu.