POLA RESISTENSI ANTIBIOTIK TERHADAP

ISOLAT BAKTERI AEROB PENYEBAB INFEKSI LUKA OPERASI DI RUANG RAWAT INAP BAGIAN BEDAH DAN KEBIDANAN

RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG

Oleh ANDY SAMUEL

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar SARJANA KEDOKTERAN

Pada

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRAK

POLA RESISTENSI ANTIBIOTIK TERHADAP ISOLAT BAKTERI AEROB PENYEBAB INFEKSI LUKA OPERASI DI RUANG RAWAT

INAP BAGIAN BEDAH DAN KEBIDANAN RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANDY SAMUEL

Resistensi antibiotik terhadap bakteri sudah menjadi masalah di berbagai rumah sakit di Indonesia dan dunia. Banyaknya penggunaan antibiotik dengan dosis yang tidak adekuat dan pemakaian antibiotik dalam jangka waktu lama memberikan andil besar pada peningkatan resistensi antibiotik. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung merupakan unit kesehatan yang dipilih dalam penelitian ini. Pola bakteri beserta pola resistensi penting diketahui sebagai pertimbangan dalam menggunakan antibiotik untuk penanganan infeksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola resistensi antibiotik terhadap isolat bakteri aerob yang diisolasi dari ruang Rawat Inap di bagian Bedah dan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isolat bakteri aerob penyebab infeksi luka operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung sensitif terhadap Ciprofloksasin, Amikasin, Gentamisin, dan Eritromisin, kurang sensitif terhadap Ceftazidim, akan tetapi resisten terhadap Penisilin G, Cefotaxim, dan Kloramfenikol. Dan pada bagian Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung sensitif terhadap Ciprofloksasin,

Amikasin, Gentamisin, dan kurang sensitif terhadap Ceftazidim, Cefotaxim, akan tetapi resisten terhadap Penisilin G, Eritromisin, dan Kloramfenikol.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... i

DAFTAR GAMBAR ... ….ii

I. PENDAHULUAN ... 1

1. 1. Latar Belakang ... 1

1. 2. Rumusan Masalah ... 4

1. 3. Tujuan Penelitian ... 5

1. 4. Manfaat Penelitian ... 5

1. 5. Kerangka Teoritis ... 6

1. 6. Kerangka Konsep... 8

1. 7. Hipotesis ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2. 1. Bakteri Aerob ... 9

2. 1. 1. Definisi Bakteri Aerob ... 9

2. 2. Infeksi Luka Operasi (ILO) ... 9

2. 2. 1. Definisi Infeksi ... 9

2. 2. 2. Klasifikasi Luka…….………...10

2. 2. 3. Definisi Infeksi Luka Operasi (ILO) ... 10

2. 2. 3. 1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi luka operasi ... 11

2. 2. 3. 2. Prinsip umum pemberian profilaksis pembedahan ... 12

2. 3. Antibiotik ... 12

2. 3. 3. Mekanisme Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik ... 17

2. 3. 4. Upaya dalam mengatasi resistensi bakteri ... 19

III. METODE PENELITIAN ... 21

3. 1. Desain Penelitian ... 21

3. 2. Waktu dan Tempat Penelitian ... 21

3. 3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 22

3. 4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi ... 23

3. 5. Bahan dan Alat Penelitian ... 23

3. 6. Definisi Operasional ... 24

3. 7. Prosedur Penelitian ... 25

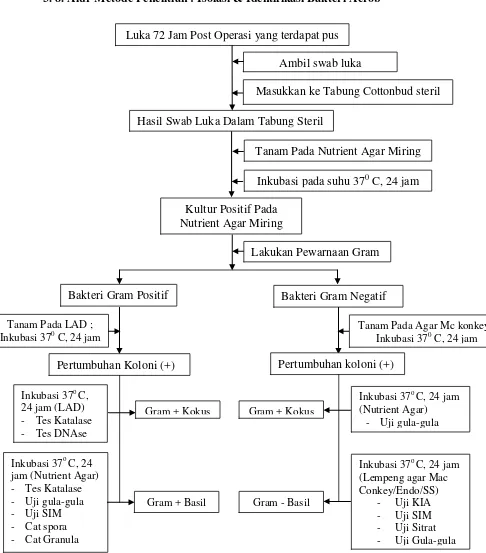

3. 8. Alur Metode Penelitian ... 28

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 30

4. 1. Hasil Penelitian ... 30

4. 2. Pembahasan ... 48

V. SIMPULAN DAN SARAN ... 54

5. 1. Simpulan ... 54

5. 2. Saran ... 56

DAFTAR PUSTAKA ... 57

I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Penyakit infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia. Sekitar 53 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2002, sepertiganya

disebabkan oleh penyakit infeksi. Salah satu proses pada penyakit infeksi yang paling sering terjadi adalah produksi eksudat purulen atau pus yang dapat terjadi pada luka operasi. Pembentukan pus biasanya merupakan bentuk reaksi akut terhadap kerusakan jaringan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Salah satunya adalah Staphylococcus aureus yang juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial (Scheld & Mandell, 2004 ; Kumar et al., 2002 ; WHO, 2003 ; Madigan, et al., 2003).

manifestasi infeksi nosokomial adalah infeksi luka operasi yang merupakan jenis infeksi nosokomial yang kedua terbanyak setelah infeksi saluran kemih (Daryanti, 2008; Wahyudi, 2006).

Infeksi Nosokomial dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Cara pengendalian infeksi nosokomial adalah dengan meningkatkan Quality Control rumah sakit, yaitu: (1) deteksi mikroba rumah sakit pada petugas/peralatan, (2) pemeriksaan sterilitas setiap ruangan yang ada, (3) pemeriksaan potensi desinfektans/

antiseptik, (4) pemeriksaan kondisi internal, seperti air dan limbah rumah sakit, (5) pembuatan pola kepekaan kuman terhadap antibiotika sebagai educated-guess di rumah sakit, (6) pengawasan mekanisme dan alur pemakaian antibiotika. Pengendalian terhadap infeksi nosokomial berlangsung secara terus menerus dan diharapkan agar tidak sampai terputus (Wahyono, 2002).

Terputusnya pengendalian terhadap infeksi nosokomial dapat mengakibatkan peningkatan resiko terhadap kesehatan pasien. Sekitar 70% dari seluruh infeksi nosokomial dilaporkan terjadi pada pasien yang menjalani pembedahan di ruang operasi. Infeksi nosokomial yang terjadi pada infeksi luka operasi dapat dicegah salah satunya dengan pemberian antibiotik profilaksis. Yang dimaksud dengan antibiotik profilaksis pada pembedahan ialah antibiotik yang diberikan pada penderita yang menjalani pembedahan sebelum adanya infeksi, tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi (ILO) atau surgical site infection (SSI) (Wahyono, 2002).

3

organ dan rongga tubuh. Faktor penderita yang mempermudah terjadinya ILO ialah obesitas, diabetes, co-morbid, infeksi ditempat lain, mengalami pembedahan kontaminasi, rawat inap pre-operatif yang panjang, menjalani operasi yang lama (>2 jam), karier Staphylococcus aureus, dan pertahanan tubuh yang lemah. Faktor ahli bedah yang mempermudah terjadinya ILO ialah karier Saphylococcos aureus dan Streptococcus pyogenes, dan skill yang kurang terampil. Faktor bakteri yang mempengaruhi terjadinya ILO ialah virulensi, jumlah bakteri, dan

port d’entry. Bakteri yang menyebabkan ILO umumnya adalah bakteri yang telah resisten terhadap satu maupun beberapa antibiotik (Reksoprawiro, 2005).

Dua faktor utama yang membuat seseorang terinfeksi bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik di rumah sakit yaitu (1) Penggunaan antibiotika yang

berlebihan dan tidak rasional, yang dapat menyebabkan berkembangnya strain resisten, (2) Transmisi bakteri yang telah resisten terhadap banyak antibiotik dari satu pasien ke pasien lainnya maupun dari lingkungan rumah sakit itu sendiri (Farr, 2004).

Hasil penelitian Maliku di ruang Rawat Inap bagian Bedah RSUD. Abdul Moeloek pada tahun 2010, didapatkan bakteri aerob isolat luka operasi yang terdiri dari Pseudomonas sp.(32,1%), Staphylococcus epidermidis(28,3%), Klebsiella sp.(24,5%), Staphylococcus saprophyticus(7,5%), Proteus

Sedangkan hasil penelitian Andini di ruang Rawat Inap bagian Kebidanan RSUD. Abdul Moeloek pada tahun 2010, didapatkan bakteri aerob isolat luka operasi yang terdiri dari Pseudomonas sp.(26,5%), Escherichia coli(14,7%), Klebsiella sp.(11,7%), Proteus sp.(5,9%), Staphylococcus aureus(5,9%), Staphylococcus epidermidis(2,9%). Klebsiella sp. resisten terhadap Gentamisin (25%),

Ceftazidim(75%), Cefotaksim (75%), Ciprofloksasin(75%) dan Penisilin G yang mencapai 100%.

Berdasarkan data yang diperoleh pada ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD. Abdul Moeloek, penggunaan antibiotik pada pasien post operasi sebagai profilaksis maupun pengobatan memiliki kecenderungan peningkatan resistensi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pola resistensi isolat bakteri aerob pada pasien luka post operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola

5

1. 3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pola keragaman bakteri aerob penyebab infeksi luka operasi (ILO) pada luka infeksi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan

Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. 2. Mengetahui pola resistensi antibiotik terhadap isolat bakteri yang

diisolasi dari pasien dengan infeksi luka operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media latihan peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung agar memiliki pengalaman penelitian langsung di bidang kedokteran dan juga dapat

mengembangkan daya nalar, minat, dan kemampuan dalam penelitian. 2. Bagi Fakultas

a. Realisasi tridarma perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, penelitian, dan

pengabdian pada masyarakat.

b. Turut berperan serta mewujudkan Visi Universitas Lampung sebagai 10 Universitas Terbaik pada tahun 2025.

Memberikan informasi data mengenai pola resistensi antibiotik terhadap isolat bakteri aerob pada infeksi luka operasi pada pasien di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

4. Bagi peneliti lain, sebagai referensi pustaka untuk penelitian selanjutnya.

1. 5. Kerangka Teoritis

Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya resistensi bakteri di Rumah Sakit yaitu (1) Faktor pasien, yaitu pasien yang menderita penyakit infeksi serius dan juga pasien imunokompromais seperti keganasan, kegagalan berbagai organ; (2) Faktor medis dan paramedis, yaiu penggunaan antibiotik profilaksis dan kombinasi yang tidak didasarkan pada indikasi yang jelas dan juga penggunaan alat-alat serta prosedur medik untuk

diagnosis dan terapi; (3) Faktor lingkungan, termasuk peningkatan paparan bakteri resisten; (4) Pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit yang tidak efektif (Billater, 2006)

7

Infeksi luka operasi dapat juga terjadi salah satunya akibat komplikasi operasi seksio sesarea yang dapat diakibatkan oleh kontaminasi operasi, peralatan rumah sakit yang terkontaminasi, lamanya persalinan, dan

perawatan luka operasi yang tidak sesuai prosedur. Angka kejadian infeksi luka operasi (ILO) rumah sakit idealnya antara 1,5% - 8%. Hal ini dapat dicapai apabila pemberian antibiotik profilaksis, pemilihan antibiotika dan perawatan luka operasi dilaksanakan secara tepat (Himatusujanah, 2008 ; Prawirohardjo, 2007).

1. 6. Kerangka Konsep

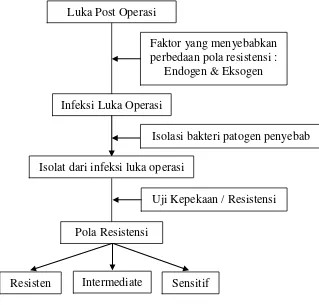

Kerangka konsep disajikan pada gambar 1.

Gambar 1: Kerangka Konsep

1. 7. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori diatas dapat diajukan hipotesis bahwa :

1. Terdapat beberapa jenis bakteri aerob penyebab infeksi luka operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung

2. Isolat bakteri aerob pada infeksi luka operasi memiliki kecenderungan peningkatan tingkat resistensi yang tinggi terhadap beberapa antibiotik yang sering digunakan pada pasien ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Infeksi Luka Operasi

Faktor yang menyebabkan perbedaan pola resistensi :

Endogen & Eksogen Luka Post Operasi

Isolasi bakteri patogen penyebab

Uji Kepekaan / Resistensi Isolat dari infeksi luka operasi

Pola Resistensi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Bakteri Aerob

2. 1. 1. Definisi Bakteri Aerob

Bakteri aerob adalah mikroorganisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen. Berdasarkan identifikasi bakteri dengan pewarnaan Gram, maka didapatkan bakteri Gram positif dan Gram negatif. Bakteri yang termasuk dalam Gram positif yaitu genus Staphylococcus, Streptococcus, dan lain-lain. Bakteri yang termasuk dalam Gram negatif yaitu famili

Pseudomonadaceae (genus Pseudomonas), Enterobacteriaceae (genus Esherichia, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Alcaligenes, dan lain-lain). (Bonang, 2002 ; Brooks, 2005).

2. 2. Infeksi Luka Operasi (ILO)

2. 2. 1. Definisi Infeksi

2. 2. 2. Klasifikasi Luka

Luka dapat diklasifikasikan antara lain:

A. Clean Wounds (Luka bersih), yaitu luka bedah pada operasi elektif, prosedur tertutup, dan tidak ada peradangan akut. Kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 1% - 5%. Contohnya adalah hernia, tumor payudara, tumor kulit, tulang.

B. Clean-contamined Wounds (Luka bersih terkontaminasi), yaitu luka pada kasus darurat atau urgen yang tidak bersih. Dapat terjadi pada operasi elektif. Kemungkinan terjadinya infeksi luka adalah 3% - 11%. Contohnya adalah prostatektomi, apendektomi tanpa radang berat, kolesistektomi elektif.

C. Contamined Wounds (Luka terkontaminasi), Ada peradangan nonpurulen akut. Dapat terjadi pada luka terbuka akut, luka kronis yang dijahit, dan kontaminasi dari saluran cerna. Kemungkinan infeksi luka 10% - 17%. Contohnya adalah operasi kulit.

D. Dirty or Infected Wounds (Luka kotor atau infeksi), Ada purulen atau abses. Contohnya adalah abses rongga tubuh (De Jong, 2004).

2. 2. 3. Definisi Infeksi Luka Operasi (ILO)

11

2. 2. 3. 1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Infeksi Luka Operasi

Secara umum, resiko terjadinya infeksi luka operasi dipengaruhi oleh

keterampilan tim operasi termasuk sifat dan lamanya operasi, penyakit pasien (contohnya diabetes, obesitas) atau usia tua, serta waktu pemberian antibiotik profilaksis yang kurang tepat (Burke JP. 2008 ; Braunwald E et al, 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ILO ialah : 1) organisme penyebab infeksi (bakteri)

Bakteri endogen lebih berperan penting daripada bakteri eksogen. Bakteri endogen yang paling banyak berasal dari traktus digestivus. Sumber dari bakteri eksogen ialah tim operasi (ahli bedah, asisten, perawat, anestesis) dan kamar operasi. Lama waktu rawat inap preoperatif juga dapat memudahkan terjadinya ILO.

2) lingkungan terjadinya infeksi (respon lokal)

Teknik operasi yang bagus dapat memperkecil kemungkinan terjadinya ILO. Operasi yang berlangsung lama dan juga penggunaan kauter pada pembedahan memudahkan terjadinya ILO

3) mekanisme pertahanan tubuh.

2. 2. 3. 2. Prinsip umum pemberian profilaksis pembedahan

Prinsip umum pemberian profilaksis pembedahan sebaiknya :

1) Antibiotik aktif melawan patogen penyebab luka bedah yang umum. 2) Efikasi antibiotik terbukti dalam percobaan-percobaan klinis.

3) Konsentrasi antibiotik harus lebih besar daripada kadar hambat minimum. 4) Pemberian sesingkat mungkin, paling efektif dan paling tidak toksik. 5) Antibiotik-antibiotik yang lebih baru yang berspektrum luas dicadangkan

untuk terapi infeksi yang resisten (Katzung, 2004)

2. 3. Antibiotika

2. 3. 1. Klasifikasi dan Mekanisme Kerja Antibiotika

Ada tiga cara mengklasifikasikan antibiotik, yaitu berdasarkan sifat antibiotik (bakteriostatik atau bakterisid), berdasarkan target antibiotik pada bakteri, dan berdasarkan struktur kimia antibiotik. Bakterisid adalah sifat antibiotik yang dapat membunuh bakteri, bersifat menetap (irreversible), sedangkan bakteriostatik adalah sifat antibiotik yang dapat menghambat

pertumbuhan bakteri, bersifat sementara (reversible). Konsentrasi hambat lebih rendah daripada konsentrasi bakterisid (Mims et al, 2004 ; Setiabudi, 2005).

Kadar minimum yang diperlukan antibiotik untuk menghambat

13

bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antibiotiknya ditingkatkan melebihi KHM. Secara umum, obat-obat yang aktif pada dinding sel adalah bakterisid, dan obat-obat yang menghambat sintesis protein adalah bakteriostatik (Setiabudi, 2005 ; Katzung, 2004).

Antibiotik yang bersifat bakteriostatik adalah kloramfenikol dan eritromisin, sedangkan antibiotik yang bersifat bakterisid adalah penisilin, sefalosporin, dan aminoglikosida (dosis besar). Antibiotik yang bersifat

bakteriostatik lebih berhasil dalam pengobatan karena menghambat peningkatan jumlah bakteri dalam populasi, dan selanjutnya mekanisme pertahanan host yang akan menangani infeksi bakteri. Tetapi, pada pasien dengan gangguan sistem imun, sebaiknya antibiotik yang digunakan adalah bersifat bakterisid (Istiantoro dkk, 2007).

Pembagian lain juga sering berdasarkan mekanisme atau target kerja antibiotik tersebut pada bakteri yaitu :

a. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. b. Antibiotik yang merusak fungsi membran sel bakteri. c. Antibiotik yang menghambat sintesis protein.

d. Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat (Katzung, 2004).

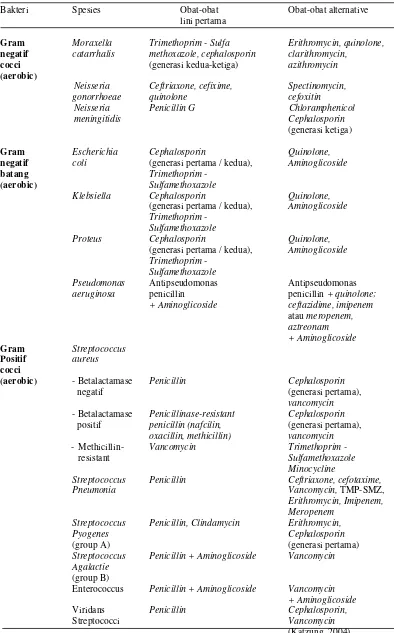

Tabel 1. Terapi antimikroba yang didasarkan pada etiologi mikrobiologis Bakteri Spesies Obat-obat Obat-obat alternative

lini pertama

Gram Moraxella Trimethoprim - Sulfa Erithromycin, quinolone, negatif catarrhalis methoxazole, cephalosporin clarithromycin,

cocci (generasi kedua-ketiga) azithromycin (aerobic)

Neisseria Ceftriaxone, cefixime, Spectinomycin, gonorrhoeae quinolone cefoxitin

Neisseria Penicillin G Chloramphenicol

meningitidis Cephalosporin

(generasi ketiga)

Gram Escherichia Cephalosporin Quinolone, negatif coli (generasi pertama / kedua), Aminoglicoside batang Trimethoprim -

(aerobic) Sulfamethoxazole

Klebsiella Cephalosporin Quinolone, (generasi pertama / kedua), Aminoglicoside Trimethoprim -

Sulfamethoxazole

Proteus Cephalosporin Quinolone, (generasi pertama / kedua), Aminoglicoside Trimethoprim -

Sulfamethoxazole

Pseudomonas Antipseudomonas Antipseudomonas aeruginosa penicillin penicillin + quinolone;

+ Aminoglicoside ceftazidime, imipenem atau meropenem, aztreonam + Aminoglicoside Gram Streptococcus

Positif aureus cocci

(aerobic) - Betalactamase Penicillin Cephalosporin negatif (generasi pertama),

vancomycin - Betalactamase Penicillinase-resistant Cephalosporin positif penicillin (nafcilin, (generasi pertama),

oxacillin, methicillin) vancomycin -Methicillin- Vancomycin Trimethoprim -

resistant Sulfamethoxazole Minocycline

Streptococcus Penicillin Ceftriaxone, cefotaxime,

Pneumonia Vancomycin, TMP-SMZ,

Erithromycin, Imipenem, Meropenem

Streptococcus Penicillin, Clindamycin Erithromycin,

Pyogenes Cephalosporin

(group A) (generasi pertama) Streptococcus Penicillin + Aminoglicoside Vancomycin Agalactie

(group B)

Enterococcus Penicillin + Aminoglicoside Vancomycin + Aminoglicoside Viridans Penicillin Cephalosporin,

Streptococci Vancomycin

15

2. 3. 2. Antibiotika yang digunakan di ruang Rawat Inap RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Dari hasil penelusuran rekam medik pada pasien post operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung periode Februari sampai Maret 2011 (Andini, 2010 ; Maliku, 2010), antibiotik yang banyak digunakan antara lain :

1. Golongan B-Lactam (Penisilin G & Sefalosporin).

Penisilin G (benzilpenicillin) adalah terapi utama terhadap infeksi yang disebabkan oleh sejumlah coccus Gram positif dan negatif, basil Gram positif, dan spirokaeta (Mycek, 2001 ; Katzung, 2004)

Ceftazidim dan Cefotaxim adalah golongan sefalosporin generasi ketiga yang aktif terhadap bakteri Gram negatif seperti Enterobacter dan Providencia yang dapat mencapai susunan saraf pusat melintasi sawar darah otak. Seperti halnya sefalosporin generasi kedua, sefalosporin generasi ketiga juga dapat dihidrolisasi oleh beta-laktamase kromosomal yang diproduksi oleh bakteri yang memproduksi cephalosporinase (Mycek, 2001 ; Katzung, 2004).

Semua obat β-laktam merupakan penghambat selektif dari sintesis dinding sel bakteri, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri saat bakteri

reaksi transpeptidase dan sintesis peptidoglikan terganggu, (3) aktivasi enzim proteolitik dinding sel (Istiantoro dkk, 2007)

2. Golongan Aminoglicoside (Gentamycin, Amikacin)

Obat-obat golongan aminoglikosida seperti gentamisin dan amikasin efektif terhadap bakteri Gram negatif misalnya Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Enterobacter, dan Klebsiella. Kerja anti bakteri aminoglikosida begitu memasuki sel akan mengikat protein ribosom subunit 30s yang spesifik. Penggunaan kombinasi gentamisin dengan karbenisilin atau tikarsilin (golongan β-laktam) dapat menyebabkan peningkatan sinergisme dan aktivitas bakterisid (Mycek, 2001 ; Katzung, 2004).

3. Golongan Floroquinolon (Ciprofloksasin)

Ciprofloksasin adalah golongan florokuinolon yang paling poten. Ciprofloksasin terutama berguna dalam mengobati infeksi-infeksi yang disebabkan oleh enterobactericeae dan basil Gram negatif lainnya. Ciprofloksasin merupakan alternatif terhadap obat-obatan yang lebih toksik seperti aminoglikosida. Ciprofloksasin juga dapat bekerja sinergis dengan β-laktam (Mycek, 2001)

4. Golongan Macrolide (Eritromisin)

17

5. Kloramfenikol

Kloramfenikol berikatan dengan subunit 50S ribosom. Kloramfenikol menghambat ikatan asam amino baru pada rantai peptida yang

memanjang, karena kloramfenikol menghambat enzim peptidil transferase (Jawetz et al, 2005).

2. 3. 3. Mekanisme Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik

Mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik dapat bersifat intrinsik atau didapat. Resistensi intrinsik disebabkan bakteri tidak memiliki atau dapat juga mengubah struktur yang menjadi sasaran kerja antibiotik yaitu sintesis dinding sel bakteri, sintesis protein bakteri dan replikasi DNA bakteri. Sebagian besar

resistensi yang bersifat dapatan terjadi akibat perubahan genetis kuman (Chambers, 2006 ; Tilton et al, 2002 ; Jawetz et al, 2005).

Terdapat dua mekanisme resistensi yang didapat, yaitu karena adanya mutasi pada kromosom DNA bakteri, atau terdapat materi genetik baru yang spesifik yang dapat menghambat mekanisme kerja antibiotik. Contoh resistensi yang didapat ialah Pseudomonas aeruginosa yang resisten terhadap ceftazidim dan

ciprofloxacin, juga Escherichia coli yang resisten terhadap ampicillin. Resistensi antibiotik yang didapat dapat bersifat relatif atau mutlak (Petri, 2006).

Gen untuk mekanisme resistensi terletak pada kromosom atau pada DNA

lainnya, dari satu spesies ke spesies lainnya, atau bahkan dari satu genus ke genus lainnya. Mekanisme pemindahan bahan genetik terjadi secara konjugasi (Jawetz et al, 2005 ; Chambers, 2006).

Pseudo-resistance: pada uji kepekaan didapatkan hasil resisten tetapi di dalam tubuh (in vivo) masih efektif. Resistensi silang (cross-resistance): contoh Extended-spectrum B-Lactamase yang diproduksi bakteri yang resisten terhadap ceftazidime menyebabkan resistensi untuk seluruh cephalosporin generasi ke-3 (Petri, 2006).

2. 3. 3. 1. Penetrasi terhadap membran sel

Proses pertama dari aktivitas antibiotik adalah dengan melewati membran sel melalui protein yang disebut kanal porin yang dapat diubah bentuknya oleh beberapa bakteri seperti Pseudomonas sp (Billater, 2006).

2. 3. 3. 2. Efflux Pump

Langkah kedua bakteri untuk menghadapi aktivitas antibiotik adalah dengan eliminasi antibiotik dari sitoplasma menggunakan active efflux pump (Billater, 2006)

2. 3. 3. 3. Enzim

Ketika berada di dalam membran sel, antibiotik dapat dihambat dengan aktivasi enzim dan menjadikannya inefektif (Billater, 2006)

3. 1. Resistensi terhadap antibiotik golongan β-laktam.

19

sehingga antibiotik tersebut menjadi inaktif. Ada satu kelompok β

-laktamase yang secara tidak sengaja ditemukan pada Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli yaitu extended spectrum beta lactamases (ESBLs) karena memberikan kemampuan pada bakteri untuk menghidrolisis cincin β-laktam pada aztreonam, ceftazidim, dan cefotaxim (Petri, 2006; Jawetz et al, 2005 ; Istiantoro dkk, 2007).

3. 2. Resistensi terhadap golongan aminoglikosida.

Berbeda dengan β-laktamase yang bekerja dengan memecah ikatan C-N pada antibiotik maka aminoglycosida-modifying enzyme menginaktifkan antibiotik dengan menambah group fosforil, adenil atau asetil pada antibiotik (Hadi U, 2006).

3. 3. Resistensi terhadap makrolid dan linkomisin.

Mekanisme kerja antibiotik ini adalah dengan mengikat ribosom bakteri. Oleh karena adanya perubahan pada ribosom yang disebabkan oleh enzyme rRNA methylase, maka tidak terjadi ikatan antibiotik dengan ribosom bakteri (Chambers, 2006; Petri, 2006).

2. 3. 4. Upaya dalam mengatasi resistensi bakteri

Prinsip pemilihan antibiotik yang baik adalah :

1. Pewarnaan Gram, kultur, dan tes sensitivitas dilakukan sebelum memulai terapi antibiotik.

2. Terapi empirik harus berdasarkan data epidemiologi setempat. 3. Terapi definitif didasarkan pada hasil kultur dan uji sensitivitas.

4. Pemilihan agen, dosis, cara pemberian dan durasi terapi antibiotik yang tepat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik dengan metode difusi Kirby-Bauer (Triatmodjo, 2008). Hasil penelitian diperoleh dengan mengukur besarnya diameter zona hambat antibiotik dari

pertumbuhan bakteri uji pada media agar Muller Hinton. Sampel yang diperiksa berasal dari 60 pasien yang dibagi dua menjadi 30 pasien di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan 30 pasien di ruang Rawat Inap bagian

Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

3. 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan pada pasien 72 jam pasca operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung pada bulan Oktober - Desember 2011.

3. 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien yang telah mendapat tindakan operasi dan masih mendapat perawatan di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari pasien yang telah mendapatkan tindakan operasi dan masih mendapatkan perawatan pasca operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Sampel penelitian didapat dengan menggunakan perhitungan : [ ]

Keterangan : n = jumlah sampel

Zα = Derivat baku normal berdasarkan tabel untuk taraf kepercayaan tertentu (95-98%)

S = Simpang baku rerata (standar deviasi) dalam populasi (5-6)

d = Tingkat ketepatan absolut (Sastroasmoro, 2005).

Sehingga jumlah sampel yang di butuhkan

[ ]

n = 58.10 dibulatkan menjadi 60 sampel

23

3. 4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

1. Kriteria Inklusi

Pasien yang telah mendapat tindakan pembedahan dan dirawat 72 jam atau lebih dan memiliki tanda-tanda infeksi pada luka.

2. Kriteria Eksklusi

Pasien yang telah mendapat tindakan pembedahan dan dirawat kurang dari 72 jam tanpa adanya tanda infeksi pada luka berupa abses / pus.

3. 5. Bahan dan Alat Penelitian

1. Bahan

a). Isolat bakteri aerob didapatkan dari pasien infeksi luka operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah dan Kebidanan RSUD Dr. H. Abdul

Moeloek Bandar Lampung. b). Disk / Cakram Antibiotika

Penicillin G, Ciprofloxacin, Cefotaxime, Ceftazidime, Amikacin, Gentamycin, Erythromycin, Chloramphenicol,

c). Media agar Muller Hinton, untuk menguji pola resistensi antibiotik pada isolat bakteri, Larutan Standar Mc Farland, Nutrient Broth, Aquades.

2. Alat

stick, gelas ukur, gelas beker, ose, mikropipet, rak dan tabung reaksi, spiritus, dan penggaris.

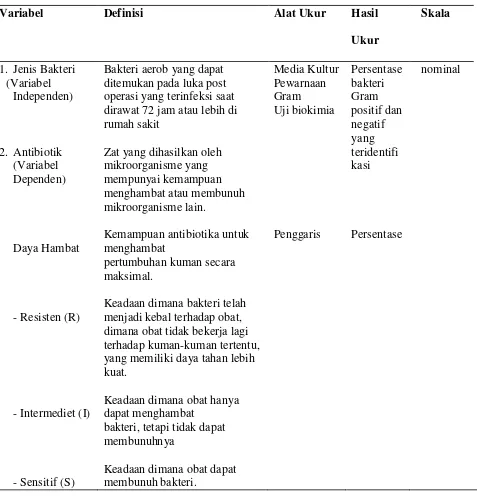

[image:31.595.71.548.263.760.2]3. 6. Definisi Operasional

Tabel 2 . Definisi Operasional

Variabel Definisi Alat Ukur Hasil

Ukur

Skala

1. Jenis Bakteri (Variabel Independen) 2. Antibiotik (Variabel Dependen) Daya Hambat

-Resisten (R)

-Intermediet (I)

-Sensitif (S)

Bakteri aerob yang dapat ditemukan pada luka post operasi yang terinfeksi saat dirawat 72 jam atau lebih di rumah sakit

Zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan menghambat atau membunuh mikroorganisme lain.

Kemampuan antibiotika untuk menghambat

pertumbuhan kuman secara maksimal.

Keadaan dimana bakteri telah menjadi kebal terhadap obat, dimana obat tidak bekerja lagi terhadap kuman-kuman tertentu, yang memiliki daya tahan lebih kuat.

Keadaan dimana obat hanya dapat menghambat

bakteri, tetapi tidak dapat membunuhnya

25

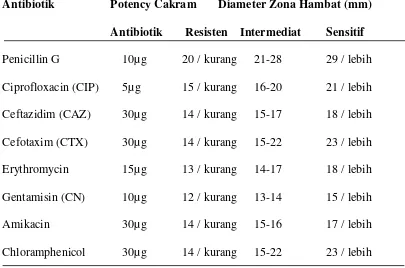

Standard Penilaian Diameter Zona Hambat Antibiotik

[image:32.595.111.516.226.494.2]Penilaian Diameter Zona Hambat Antibiotik menurut Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) akan disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Diameter Zona Hambat Antibiotik

Antibiotik Potency Cakram Diameter Zona Hambat (mm) Antibiotik Resisten Intermediat Sensitif Penicillin G 10µg 20 / kurang 21-28 29 / lebih Ciprofloxacin (CIP) 5µg 15 / kurang 16-20 21 / lebih Ceftazidim (CAZ) 30µg 14 / kurang 15-17 18 / lebih Cefotaxim (CTX) 30µg 14 / kurang 15-22 23 / lebih Erythromycin 15µg 13 / kurang 14-17 18 / lebih Gentamisin (CN) 10µg 12 / kurang 13-14 15 / lebih Amikacin 30µg 14 / kurang 15-16 17 / lebih Chloramphenicol 30µg 14 / kurang 15-22 23 / lebih Sumber : Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2006).

3. 7. Prosedur Penelitian

1. Identifikasi Mikroorganisme Penyebab ILO

pengecatan Gram maka untuk pembiakan Gram positif menggunakan media selektif lempeng agar darah dan Gram negatif menggunakan

lempeng agar Mac Conkey. Setelah ditemukan koloni tertentu dari media selektif maka untuk Gram positif dari lempeng agar darah, dapat dilakukan tes katalase dan ditanam pada DNAse agar jika hasil tes katalase positif. Sedangkan untuk Gram negatif koloni terduga bakteri dari Mac Conkey agar dapat dilakukan uji biokimia dengan menanamnya pada TSIA (Triple Sugar Iron Agar), Simmon’s citrate Agar, dan Media SIM (Sulfur Indole Motility) (Steven et al., 2004).

2. Sterilisasi Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus. Lalu disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 1210 C selama 30 menit (Andini, 2010).

3. Pembuatan Larutan Mc Farland

Mencampurkan 0,5 ml 1,175% BaCl2 2 H2O dengan 99,5 ml larutan

H2SO4 1% sehingga volume akhir menjadi 100ml, kocok sampai homogen

(Maliku, 2010).

4. Pembuatan Suspensi Bakteri

27

5. Pengukuran Sensitivitas Antibiotika : metode difusi Kirby-Bauer a). Suspensi bakteri yang telah disesuaikan dengan standar kekeruhan

MacFarland 0,5 diambil 100 µl dengan mikropipet dan dipulaskan ke dalam seluruh permukaan media agar Muller Hinton secara merata dengan hockey stick L dan didiamkan selama 5 menit agar bakteri meresap ke dalam media.

b). Disk / Cakram yang terdiri dari 8 jenis antibiotik diletakkan pada media petri yang bergaris tengah 150mm yang berisi media agar Muller Hinton yang sudah diolesi bakteri isolat luka post operasi dengan menggunakan pinset. Jarak antara disc yang satu dengan disc yang lain ± 3cm dan 2cm dari pinggir sehingga didapatkan kontak yang baik antara disc obat dengan bakteri, kemudian diinkubasi 370 C dalam inkubator selama 24 jam. Dianjurkan pemakaian 9 cakram dalam tiap lempeng (Bonang dkk, 2002)

c). Setelah diinkubasi pada suhu 370 C selama 24 jam, dilakukan

pengukuran diameter daerah hambatan yang meliputi daerah bening di sekitar disc antibiotika menggunakan jangka atau penggaris dengan memakai satuan mm lalu dibandingkan dengan diameter zona hambat berdasarkan Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI, 2006). d). Percobaan yang sama diulangi untuk bakteri dari isolat bakteri luka

post operasi yang lain.

3. 8. Alur Metode Penelitian : Isolasi & Identifikasi Bakteri Aerob

Gambar 2. Alur Metode Penelitian: Isolasi & identifikasi bakteri (Bonang dkk, 2002)

Inkubasi 37o C, 24 jam (LAD) - Tes Katalase

- Tes DNAse

Inkubasi 37o C, 24 jam (Nutrient Agar) - Tes Katalase - Uji gula-gula

- Uji SIM

- Cat spora - Cat Granula

Inkubasi 37o C, 24 jam (Nutrient Agar)

- Uji gula-gula

Inkubasi 37o C, 24 jam (Lempeng agar Mac Conkey/Endo/SS)

- Uji KIA

- Uji SIM

- Uji Sitrat - Uji Gula-gula

Luka 72 Jam Post Operasi yang terdapat pus

Hasil Swab Luka Dalam Tabung Steril

Masukkan ke Tabung Cottonbud steril Ambil swab luka

Inkubasi pada suhu 370 C, 24 jam Tanam Pada Nutrient Agar Miring

Kultur Positif Pada Nutrient Agar Miring

Lakukan Pewarnaan Gram

Tanam Pada LAD ; Inkubasi 370 C, 24 jam

Tanam Pada Agar Mc konkey ; Inkubasi 370 C, 24 jam

Bakteri Gram Negatif Bakteri Gram Positif

Pertumbuhan Koloni (+) Pertumbuhan koloni (+)

Gram + Kokus

Gram + Basil Gram - Basil

29

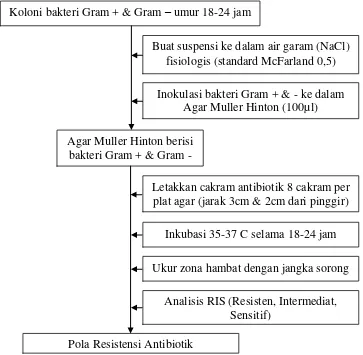

Alur metode penelitian mengenai tahap uji kepekaan antibiotik terhadap isolat bakteri aerob disajikan pada gambar 3.

[image:36.595.177.540.208.563.2]Alur Metode Penelitian : Uji Kepekaan Antibiotik terhadap Isolat Bakteri Aerob

Gambar 3. Alur Metode Penelitian : Uji Kepekaan Antibiotik terhadap Isolat Bakteri Aerob

(Bonang dkk, 2002) Agar Muller Hinton berisi

bakteri Gram + & Gram -

Inokulasi bakteri Gram + & - ke dalam Agar Muller Hinton (100µl)

Inkubasi 35-37 C selama 18-24 jam Ukur zona hambat dengan jangka sorong

Analisis RIS (Resisten, Intermediat, Sensitif)

Koloni bakteri Gram + & Gram – umur 18-24 jam

Buat suspensi ke dalam air garam (NaCl) fisiologis (standard McFarland 0,5)

Letakkan cakram antibiotik 8 cakram per plat agar (jarak 3cm & 2cm dari pinggir)

5. 1. Simpulan

5. 1. 1. Umum

a. Isolat bakteri aerob pada luka post operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung resisten terhadap Penisilin G, Cefotaxim, dan Kloramfenikol tetapi sensitif terhadap Ciprofloksasin, Amikasin, Gentamisin, dan Eritromisin. Dan kurang sensitif terhadap Ceftazidim. Juga pada kurun waktu 2010-2011 dan 2011-2012 terjadi peningkatan rata-rata resistensi pada Ceftazidim, dan Cefotaxim. Juga terjadi penurunan rata-rata resistensi pada

Ciprofloksasin, Gentamisin, dan Eritromisin. Dan tidak terjadi perubahan angka resistensi pada Penisilin G dan Amikasin.

55

5. 1. 2. Khusus

a. Hasil identifikasi isolat bakteri aerob penyebab infeksi luka operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung sesuai urutan sebagai berikutPseudomonas sp.29,27%, Staphylococcus epidermidis21,95%,Klebsiella sp.14,62%,Escherichia coli7,32%,Proteus mirabilis7,32%,Staphylococcus saprophyticus 4,88%,Staphylococcus aureus4,88%,Enterobacter sp.4,88%,Proteus vulgaris2,44%, danAlcaligenes sp.2,44%.

b. Hasil identifikasi isolat bakteri aerob penyebab infeksi luka operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung sesuai urutan sebagai berikutPseudomonas sp.25%,

Escherichia coli19,44%,Klebsiella sp.16,67%,Staphylococcus epidermidis13,89%,Staphylococcus aureus8,32%,Enterobacter sp. 5,56%,Staphylococcus saprophyticus2,78%,Proteus mirabilis2,78%, Alcaligenes sp.2,78%, danProvidencia2,78%.

c. Pola resistensi isolat bakteri aerob penyebab infeksi luka operasi di ruang Rawat Inap bagian Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung sesuai urutan sebagai berikut Penisilin G 92,8%, Cefotaxim 61%,

Gentamisin 46,3%, Kloramfenikol 46,3%, Ceftazidim 43,9%, Ciprofloksasin 43,9%, Eritromisin 43,9%, dan Amikasin 24,4%.

sesuai urutan sebagai berikut Penisilin G 97,2%, Eritromisin 66,6%, Kloramfenikol 55,6%, Cefotaxim 38,9%, Gentamisin 38,9%, Ciprofloksasin 36,1%, Ceftazidim 25%, dan Amikasin 19,4%.

5. 2. Saran

1. Pada pihak rumah sakit,

a) Perlu dilakukan isolasi bakteri patogen penyebab, kultur, uji

sensitivitas antibiotik, dan juga laporan pola resistensi berbagai jenis antibiotik yang harus diperbaharui secara berkala

b) Perlu standarisasi / SOP penggunaan antibiotik di rumah sakit.

2. Pada peneliti selanjutnya,

a) Perlu dilakukan pengulangan penelitian ini dengan menambah jenis antibiotik yang lain.

b) Perlu dilakukan penelitian pada ruang rawat inap yang berbeda. c) Perlu ditambahkan perlakuan seperti mencari konsentrasi hambat

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito AW, Tumbelaka AR. 2006. Penggunaan antibiotik khususnya pada infeksi bakteri Gram negatif di ICU Anak RSAB Harapan Kita. Sari Pediatri, Vol. 8, No. 2, September 2006 : 127-134. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Andini, Sari. 2010. Pola Resistensi Isolat Bakteri Pada Luka Post Operasi Seksio Sesarea di Bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung (Skripsi). Universitas Lampung. 66 hlm.

Billater M. 2006. Bacterial Resistance. Pharmacotherapy Self-Assessment Program; 4:169-189. Diakses pada tanggal 11 Februari 2012. http://www.accp.com/p4b4m2samples.pdf

Bonang, Gerard dan Koeswardono, Enggar S dkk. 2002. Mikrobiologi Kedokteran untuk Laboratorium dan Klinik. Jakarta : Gramedia.

Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Jameson J.L, Karper DL., Longo D,L., et al (editor). 2008. Harrison’s Priciples of Internal Medicine. Ed. 17. USA : McGrawHill.

Brooks, Geo F., Butel, Janet S., Morse, Stephen A, et al. 2005. Jawetz,

Melnicks & Adelberg’s Mikrobiologi Kedokteran. Edisi I. Jakarta : Salemba Medika.

Burke JP. 2008. Infection control new problem for patient safety. New English Journal Medicine.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2006. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Sixteenth Informational Supplement. M100-S16 Vol. 26 No. 3 Januari.

De Jong, Wim. 2004. Buku Ajar Ilmu Bedah. Editor R. Sjamsuhidajat. Jakarta : EGC.

Deurink DO, Lestari ES, Hadi U, et al. 2007. Determinantys carriage of resistant Echerichia coli in the Indonesian population inside and outside hospitals. Journal of Antimicrobial Chemotheraphy. Vol. 66. p. 377-384.

Daryanti, Heni Kris. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perawat Dalam Penerapan Protap Perawatan Luka Post Operasi di Ruang Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. (Skripsi). Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Dorland, WA. 2002. Kamus Kedokteran. Ed. 29. Jakarta : EGC., Antibiotik, p.120.

Farr B. M., 2004, Prevention and control of hospital acquired infections, In : Goldman L., Ausiello D., editors, Cecil Textbook of Medicine, 22nd ed, Vol. 2, W. B. Saunders Company, 1744-1748, Pennsylvania.

Fraser VJ, Kollef MH. Antibiotic resistance in the intensive care unit. Ann Intern Med. 2001:134:298-314.

Hadi U. 2006. Resistensi Antibiotik. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi IV Jilid III. Jakarta, 2006: 1725-1728.

Harbarth SJ, Pittlet D. The intensive care unit: part a. HAI epidemiology, risk factors, surveillance, engineering and administrative infection control practices, and impact. In: Jarvir WR (editor). Bennet and

Harniza, Y. 2009. Pola Resistensi Bakteri yang Diisolasi dari Bangsal Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo pada tahun 2003-2006 (Skripsi). Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Himatusujanah. 2008. Hubungan Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Protab Perawatan Luka dengan Kejadian Infeksi Luka Post Operasi Sectio Cesarea (SC) di Ruang Mawari Rumah Sakit DR. Moewardi

Surakarta (Skripsi). Solo : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Istiantoro, Yati H dan Gan, Vincent HS. 2007. Penisilin, Sefalosporin dan Antibiotik Betalaktam lainnya. Dalam: Ganiswarna, Sulistia G, editor. Farmakologi dan Terapi. Edisi 5. Jakarta: Bagian

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; hal. 664-693.

Jawetz E., J. Melnick, E. Adelberg, editors et al, 2005, Medical Microbiology, 21th ed., Connecticut : Appleton & Lange.

Karlowsky JA, Draghi DC, Jones ME, Thornsberry C, Friedland IR, Sahm DF et al. 2003. Surveillance for Antimicrobial Susceptibility among Clinical Isolats of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii from Hospitalized Patients in the United States, 1998 to 2001. P. 1681-1688.

Katzung, Bertram G. 2004. Farmakologi Dasar dan Klinik edisi 4. Alih bahasa : Staf Dosen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jakarta : EGC. hal. 709-719.

Kollef MH. Time to get serious about infection prevention in the ICU. Chest 2006:130;1293-1296

Kumar V., R. Cotran, S. Robbins, editors et al, 2002, Basic Pathology, 6th ed., W. B. Saunders Company, Pennsylvania.

Mims C, Playfair J, Roitt I, et al. 2004. Medical microbiology. 3rded. London: Mosby International; p. 474-511.

Mycek, 2001. Farmakologi Ulasan Bergambar. Jakarta : Widya Medika. Hal. 304, 307-309, 318, 328-329.

Ohl C. A., M. Pollack, 2001. Infections due to Pseudomonas species and related organisms. In : Braunwald E, A. Fauci, D. Kasper, S. Hauser, D. Longo, J. Jameson, editors, Harrison’s Principles of Internal Medicine, 15th ed. Vol. 1. P. 9533-969. New York : McGraw-Hill Petri, William A., Jr. 2006. Penicillins, Cephalosporins, and Other

Beta-Lactam Antibiotics. In : Hardman JG, et al (eds). Goodman &

Gillman’s he pharmacological basics of therapeutics. 11th ed. New York : McGraw Hills

Prawirohardjo, Sarwono. 2007. Ilmu Kebidanan. Edisi ketiga. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo d/a Bagian Kebidanan Kandungan FKUI. Jakarta Pusat

Refdanita, Maksum R, Nurgani, Endang. 2004. Pola kepekaan kuman terhadap antibiotika di ruang rawat intensif rumah sakit fatmawati jakarta tahun 2001 – 2002. Makara kesehatan, Vol. 8, No. 2, Desember : 41-48. Jakarta.

Reksoprawiro, S. 2005. Penggunaan antibiotik profilaksis pada pembedahan. Surabaya : Departemen Ilmu Bedah/RSUD Dr. Soetomo Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Rizal. 2006. Pola kuman dan kepekaannya di Rumah Sakit dr. Oen Solo Baru Kabupaten Sukoharjo. Diakses pada tanggal 11 Februari 2012.

http://www.docstoc.com/docs/46610781/Pola-Kuman-dan-Kepekaannya-di-Rumah-Sakit-dr-Oen

Scheld W. M., Mandell G. L., 2004, Introduction to microbial disease, In : Goldman L., D. Ausiello, editors, Cecil Textbook of Medicine, 22nd edition, Vol. 2, W. B. Saunders Company, 1778-1729,

Pennsylvania.

Setiabudi, Rianto. 2005. Pengajar Antimikroba. Dalam: Ganiswarna, Sulistia G, editor. Farmakologi dan Terapi. Edisi 4. Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; hal. 585-595.

Steven K. Alexander, Dennis Strere, Mary Jane Niles et al. 2004.

Laboratory Exercises in Organismal and Molecular Microbiology. Mc Graw Hill. USA.

Stokes E.J., D. Ridgway, M. Wren, et al. 2003. Clinical Microbiology, 8th ed., Edwarld Arnold, Massachusets.

Soeparman, dkk. 2006. Ilmu Penyakit Dalam Jilid II edisi ke-3. Balai Penerbit FKUI. Jakarta

Tilton R. C., A. Balows, D. Hohnadel, R. Reiss, editors, et al. 2002. Clinical Laboratory Medicine, Book 1, Mosby Year Book, Inc, 532-562, Misssouri

Triatmodjo, Pudjarwoto. 2008. Infeksi bakteri enteropatogen pada balita penderita bakteri di Jawa Barat dan pola resistensinya terhadap beberapa antibiotik. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI. Diakses tanggal 7 Juni 2012.

http://www.scribd.com/doc/8574959/Cdk-109-Diare-Dan-Lingkungan

Vandepitte, J., J . Verhaegen., K. Engbaek., P. Rohner., P. Piot., C. Heuck et al. 2010. Prosedur Laboratorium Dasar Untuk Bakteriologi Klinis . Edisi 2. Jakarta : EGC,. viii, 143 hlm.

Wahyono, Hendro. 2002. Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Mutu

Warganegara, E., Apriliana, E..2008. Penuntun Praktikum Mikrobiologi Kedokteran. Bandar lampung; Universitas Lampung.