KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN PRA DAN PASCASAPIH

DOMBA LOKAL DI UNIT PENDIDIKAN DAN

PENELITIAN PETERNAKAN JONGGOL

INSTITUT PERTANIAN BOGOR (UP3J-IPB)

FAHRUL ILHAM

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Karakteristik Pertumbuhan Pra dan Pascasapih Domba Lokal di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) merupakan karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2008

ABSTRACT

FAHRUL ILHAM. Characteristic of Pre and Post-Weaning Growth of Local Sheep in Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU) IPB. Supervised by SRI SUPRAPTINI MANSJOER and CECE SUMANTRI.

Selection program on sheep needs some important factors like season, sex, body weight and age of dam. This research was aimed to get the characteristic of pre and post-weaning growth of local sheep in Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU) IPB and selection criteria. The result can be used as a basic information on selection program to grade up the genetic properties of these sheep. This research located at JASTRU IPB, Singasari Village, sub district of Jonggol from June 2007 to May 2008 which represent two different seasons, rainy and dry. The number of sheep in the beginning of research was 154 head and in the end of research was only 33 head. The result showed that the value of Temperature Humidity Index were on slight and adequate heat. Statistic t test showed that there was a significant difference (p<0,05) between male and female birth weight in rainy season but in age of 90 and 180 day showed no significant difference. Also, birth weight between rainy and dry season was significantly different (P<0,05) and body weight on age 90 and 180 day was not significantly different. Variance analysis showed that age of dam significantly affected the male birth weight in dry season (p<0,05) and female birth weight in rainy season (p<0,05). The highest lamb body weight was owned by lamb from 2,5 to 3,0 years of dam. Pre-weaning weekly average daily gain (ADG) was higher than that of post-weaning, both on male and female, and rainy and dry season. Body weight on age 90 day can be used as a selection criteria and selection on dam can be done at age 1 to 2 years of age. Selection response of 90 day weight in dry season was higher than that of rainy season.

RINGKASAN

FAHRUL ILHAM. Karakteristik Pertumbuhan Pra dan Pascasapih Domba Lokal di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB). Dibimbing oleh SRI SUPRAPTINI MANSJOER dan CECE SUMANTRI.

Faktor musim, jenis kelamin, bobot dan umur induk dalam beternak domba lokal sangat penting diperhatikan karena berkaitan erat dengan tujuan seleksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan karakteristik pertumbuhan pra dan pascasapih domba lokal di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) dan mendapatkan kriteria seleksi. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar seleksi guna perbaikan mutu genetik domba lokal tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di UP3J-IPB tepatnya di Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Pengambilan data primer bobot badan induk dan anak dilakukan dari bulan Oktober 2007 sampai Mei 2008 sementara data sekunder bobot badan induk dan anak sampai umur 2 bulan selama musim kemarau diperoleh dari hasil penelitian peneliti sebelumnya. Waktu penelitian dibagi atas musim kemarau dan musim hujan. Periode musim kemarau dimulai dari bulan Juni 2007 sampai Oktober 2007 dan musim hujan dimulai dari bulan November 2007 sampai Mei 2008. Jumlah ternak yang digunakan di awal penelitian 154 ekor dan di akhir penelitian 33 ekor. Data bobot badan anak diperoleh dengan melakukan penimbangan setiap minggu sampai minggu ke-26. Pengaruh umur induk terhadap bobot badan anak dianalisa dengan analisis ragam pola searah dan bila ada pengaruh di uji lanjut dengan uji F. Pengaruh jenis kelamin dan musim terhadap bobot badan anak dianalisa dengan Uji t. Hubungan antara umur dan bobot badan anak setiap minggu dianalisa dengan uji regresi non linear.

tahun bobot badan anak lebih rendah dari umur sebelumnya sebab uterus akan dipenuhi oleh lemak dan hal ini akan mengakibatkan pengaruh yang negatif terhadap bobot lahir. Nilai Koefisien Keragaman (KK) bobot badan induk pada musim kemarau dan musim hujan tertinggi diperoleh pada umur 1,0 sampai 2,0 tahun dan pada anak di umur 90 hari pada musim kemarau. Hal ini berarti bobot badan induk dan dan anak belum stabil pada kedua umur tersebut sehingga sangat baik untuk dilakukan seleksi.

Pertambahan bobot badan (PBB) perminggu prasapih dari umur 1 sampai 13 minggu lebih tinggi dibanding pascasapih dari umur 14 minggu sampai 26 minggu baik untuk jenis kelamin betina dan jantan maupun pada musim kemarau dan hujan. Histogram PBB setiap minggu mengalami penurunan sejak minggu pertama dan terus terjadi sampai menjelang awal pascasapih. Hal ini karena produksi air susu induk domba UP3J-IPB sebagai sumber pakan anak sejak awal kelahiran terus menurun sehingga berpengaruh langsung terhadap PBB anak setiap minggu. Hasil analisis regresi non linear menunjukkan terdapat hubungan yang cukup kuat antara umur dan bobot badan anak setiap minggu dan uji homogenitas koefisien regresi menunjukkan antar semua koefisien tidak homogen. Nilai koefisien regresi pada musim kemarau lebih tinggi dari musim hujan yang berarti kecepatan naiknya bobot badan anak lahir di musim kemarau lebih cepat dibanding musim hujan.

Bobot badan umur 90 hari dapat digunakan sebagai kriteria seleksi sebab pengaruh umur induk berupa penyediaan air susu sebagai sumber pakan semakin berkurang dan lebih banyak bergantung pada ketersediaan pakan di padang penggembalaan. Pada umur ini bobot badan anak akan lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan eksternal karena anak domba berusaha beradaptasi dengan kondisi yang baru. Nilai respon seleksi bobot 90 hari pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan baik seleksi 50%, 25%, dan 10% terhadap bobot badan anak terbaik. Hal ini berarti peningkatan bobot badan anak setiap generasi bila akan dilakuan seleksi bobot terbaik pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan seleksi pada musim hujan.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN PRA DAN PASCASAPIH

DOMBA LOKAL DI UNIT PENDIDIKAN DAN

PENELITIAN PETERNAKAN JONGGOL

INSTITUT PERTANIAN BOGOR (UP3J-IPB)

FAHRUL ILHAM

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ternak

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian : Karakteristik Pertumbuhan Pra dan Pascasapih Domba Lokal di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB)

Nama : Fahrul Ilham

NRP : D051060051

Disetujui : Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Sri Supraptini Mansjoer Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Agr.Sc

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Ternak

Dr. Ir. Rarah Ratih A. Maheswari, DEA Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian ini adalah ”Karakteristik Pertumbuhan Pra dan Pascasapih Domba Lokal di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB)”. Pemilihan tema ini didasari atas minimnya informasi mengenai domba lokal di Indonesia yang dipelihara di padang penggembalaan terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan pra dan pascasapih dan karakteristik musim terhadap bobot pra dan pascasapih.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni 2007 sampai Mei 2008 dengan pengambilan data primer di lapangan dari bulan Oktober 2007 sampai Mei 2008 dan data sekunder dari bulan Juni sampai September 2007 yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan di UP3J-IPB tepatnya di Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan melakukan penimbangan langsung bobot badan di lapangan dan sebagian data diperoleh dari data sekunder berupa hasil penelitian peneliti lain dan recording setiap bulan UP3J-IPB.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Ir. Sri Supraptini Mansjoer dan Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Agr.Sc selaku Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, MRur. Sc. atas kesediaannya menjadi penguji serta beberapa masukan dan saran untuk perbaikan di dalam tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada staff dan karyawan UP3J-IPB yang telah banyak membantu selama pengambilan data di lapangan, kepada seluruh staff dan karyawan Laboratorium Pemuliaan dan Genetika Ternak IPB, dan kepada rekan-rekan Pascasarjana Peternakan IPB. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga atas dorongan dan motivasi selama studi di IPB.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat

Bogor, September 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 7 Juni 1980 dari ayah M.Hasyim Hamjah dan Ibu Nadjmah P. Penulis adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara.

Tahun 1998 penulis lulus dari SPP/SNAKMA Negeri Rappang Kabupaten Sidrap dan pada tahun yang sama melanjutkan studi sarjana S-1 di Universitas Islam Malang (UNISMA) Fakultas Peternakan Jurusan Produksi Ternak dan lulus pada tahun 2003.

Penulis bekerja sebagai Tenaga Pengajar di Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Peternakan sejak tahun 2005 dan diberi kesempatan melanjutkan pendidikan S-2 sejak tahun 2006 pada Program Studi Ilmu Ternak Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan Minat Studi Pemuliaan dan Genetika Ternak.

DAFTAR ISI

Pertumbuhan dan Perkembangan --- 8

Pengaruh Cuaca dan Iklim --- 11

Padang Penggembalaan --- 15

BAHAN DAN METODE--- 18

Waktu dan Tempat --- 18

Bahan --- 18

Metode--- 19

Analisis Data--- 20

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN --- 22

Keadaan Umum dan Potensi UP3J-IPB --- 22

Kondisi Iklim UP3J-IPB --- 24

Temperature Humidity Index (THI) UP3J-IPB--- 26

Kondisi Padang Penggembalaan --- 28

Daya Tampung Padang Penggembalaan UP3J-IPB--- 29

Halaman

Pengaruh Jenis Kelamin dan Musim terhadap bobot 180 Hari Terkoreksi 43

Laju Pertumbuhan Pra dan Pascasapih --- 46

Hubungan Umur terhadap Bobot Badan Anak Domba UP3J-IPB --- 49

Laju Pertambahan Bobot Badan Pra dan Pascasapih --- 50

Seleksi --- 53

SIMPULAN DAN SARAN --- 57

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Rataan, Simpangan Baku, dan Koefisien Keragaman serta Perubahaan

Bobot Badan Domba Lokal UP3J-IPB tahun 1992 dan tahun 2006 --- 6

2. Jumlah Anak Domba yang Diamati selama Penelitian (ekor)--- 18

3. Umur Domba Berdasarkan Pergantian Gigi Seri Tetap --- 19

4. Struktur Populasi Ternak (ekor) di UP3J-IPB--- 23

5. Keadaan Iklim UP3J-IPB Selama Penelitian --- 24

6. Nilai THI Setiap Bulan selama Penelitian di UP3J-IPB --- 27

7. Produksi dan Kandungan Nutrisi Rumput Brachiaria Humidicola (BH) Berdasarkan Bahan Kering (BK) tanpa Perlakuan di UP3J-IPB--- 30

8. Rataan, Simpangan Baku, dan Koefisien Keragaman Bobot Induk serta Bobot Lahir Anak Domba Betina dan Jantan UP3J-IPB di Musim Kemarau --- 32

9. Rataan, Simpangan Baku, dan Koefisien Keragaman Bobot Induk serta Bobot Lahir Anak Domba Betina dan Jantan UP3J-IPB di Musim Hujan --- 34

10. Nilai Korelasi antara Umur dan Bobot Induk terhadap Bobot Lahir, Bobot 90 Hari, Bobot 180 Hari domba Lokal UP3J-IPB --- 36

11. Rataan, Simpangan Baku, dan Koefisien Keragaman Bobot Lahir Anak Domba lokal UP3J-IPB --- 37

12. Rataan, Simpangan Baku, dan Koefisien Keragaman Bobot 90 Hari Anak Domba Lokal UP3J-IPB --- 40

13. Rataan, Simpangan Baku, dan Koefisien Keragaman Bobot 180 Hari Anak Domba Lokal UP3J-IPB --- 45

14. Persamaan Regresi Pertumbuhan antara Bobot Badan Anak dan Umur Perminggu Domba Lokal UP3J-IPB--- 50

15. Pengelompokan Pertambahan Bobot Badan Domba Lokal UP3J-IPB ---- 51

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Ternak Domba Lokal di UP3J-IPB --- 22

2. Kandang Induk dan Jantan Dewasa serta Kandang Induk Menyusui -- 23

3. Curah Hujan di UP3J-IPB selama Penelitian --- 25

4. Histogram Bobot Lahir Domba Lokal UP3J-IPB Berdasarkan Bulan

Pengambilan Contoh--- 26

5. Kondisi Padang Penggembalaan di UP3J-IPB pada Musim Kemarau (kiri) dan pada Musim Hujan (kanan) --- 29

6. Bobot Lahir Domba Lokal UP3J-IPB Jenis Kalamin Betina dan Jantan di Musim Kemarau Berdasarkan Umur Induk --- 31

7. Bobot Lahir Domba Lokal UP3J-IPB Jenis Kelamin Betina dan Jantan di Musim Hujan Berdasarkan Umur Induk --- 33

8. Bobot Induk Domba Lokal UP3J-IPB pada Musim Kemarau dan Hujan 34

9. Bobot Lahir Domba Lokal di UP3J-IPB Jenis Kelamin Betina dan Jantan di Musim Kemarau dan Hujan --- 38

10. Bobot 90 Hari Domba Lokal di UP3J-IPB Jenis Kelamin Betina dan Jantan pada Musim Kemarau dan Hujan --- 42

11. Bobot 180 Hari Domba Lokal di UP3J-IPB Jenis Kelamin Betina dan Jantan pada Musim Kemarau dan Hujan --- 44

12. Kurva Pertumbuhan Domba Lokal UP3J-IPB Berdasarkan Jenis

Kelamin pada Kelahiran Musim Kemarau (kiri) dan Hujan (kanan) -- 47

13. Kurva Pertumbuhan Domba Lokal UP3J-IPB Berdasarkan Musim

Pada Jenis Kelamin Betina (kiri) dan Hujan (kanan) --- 47

14. Pertambahan Bobot Badan Domba Lokal UP3J-IPB Periode Pra dan Pascasapih pada Musim Kemarau dan Hujan --- 51

15. Pertambahan Bobot Badan Setiap Minggu Domba Lokal UP3J-IPB pada Kelahiran di Musim Kemarau --- 52

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Rataan Bobot Badan 1-28 Minggu Domba Lokal UP3J-IPB Selama

Penelitian --- 67

2. Hasil Uji t Bobot Badan Setiap Minggu antara Jenis Kelamin Jantan dan Betina dan antara Musim Hujan dan Musim Kemarau di UP3J-IPB---- 68

3. Nilai p Hasil Analisis Pengaruh Umur Induk terhadap Bobot Badan

Anak Domba Setiap Minggu di UP3J-IPB --- 69

4. Penghitungan Daya Tampung Padang Penggembalaan UP3J-IPB pada Musim Kemarau dan Hujan --- 70

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Domba merupakan salah satu ternak ruminansia yang telah populer di beberapa daerah di Indonesia dan juga di beberapa negara lain, karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan ternak ruminansia kecil lainnya seperti kambing. Beternak domba sebagai salah satu sumber protein hewani, lebih disukai oleh beberapa peternak untuk dikembangbiakan, karena lebih mudah dalam manajemen pemeliharaan dan pengendaliannya terutama ketika dilepas dipadang penggembalaan. Kelebihan lain tidak memerlukan sistem pemeliharaan yang intensif, karena domba-domba yang ada sekarang merupakan domba lokal yang telah memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap kondisi iklim tropis. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia domba tidak saja memiliki arti ekonomi, namun telah menjadi sebuah hobi dan juga sebagai agro-tourism dan telah terbukti mampu meningkatkan nilai domba di depan para pembelinya sehingga pemasukan pendapatan peternak domba bertambah.

Pada umumnya domba yang berkembang di Indonesia telah mengalami persilangan dengan domba dari luar, sehingga banyak dari keturunannya yang ada sekarang ini merupakan domba persilangan dan telah beradaptasi dengan kondisi di Indonesia. Namun secara umum domba lokal dibedakan berdasarkan bentuk ekor yaitu ekor tipis dan ekor gemuk. Perbedaan lokasi telah menyebabkan pemberian nama pada domba-domba tertentu didasarkan pada area tempatnya berkembang biak misalnya domba periangan (garut) dan domba sumatera sebagai domba ekor tipis dan domba donggala sebagai domba ekor gemuk. Domba priangan disebut juga domba lokal banyak dijumpai di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan domba ekor gemuk lebih banyak dijumpai di daerah Jawa Timur, Madura dan Sulawesi Tengah. Total populasi domba yang ada menunjukkan sekitar 91,6% terdapat di pulau Jawa dan dari total populasi domba di pulau Jawa sekitar 48,9% terdapat di Jawa Barat (DitJenNak 2006).

tahun 2005 sekitar 8,3 juta dibandingkan dengan populasinya pada tahun 2002 sekitar 7,6 juta, terjadi kenaikan sebesar 8,98%. Kenaikan populasi ternak domba tersebut akan lebih baik bila diikuti dengan perbaikan mutu genetiknya, agar populasi yang ada sekarang dapat terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi melalui manajemen pemuliaan yang baik dan terarah.

Perbaikan manajemen pemuliaan domba lokal salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan menghimpun beberapa informasi yang berkaitan dengan performa dan karakteristik pertumbuhannya terutama pada umur pra sapih dan lepas sapih. Menurut Bourdon (2000) performa dan karakteristik sekelompok individu ternak dilapangan sangat ditentukan oleh tiga hal yaitu genetik, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Faktor genetik yang dimaksud misalnya kemampuan ternak bertahan pada kondisi tropis dan ketahanan terhadap parasit, sedang faktor lingkungan menurut Turner dan Young (1969) dapat berupa lingkungan internal (umur, seks, pengaruh maternal) dan lingkungan eksternal (lokasi, musim, iklim, penyakit, pakan). Hal ini juga sesuai dengan Ondho (2006) bahwa faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan ternak diantaranya kondisi/profil tanah, kesuburan tanah, iklim, ketersediaan pakan, air, penyebaran penyakit, dan manajemen pemeliharaan.

Meskipun jarang dipertimbangkan beberapa peternak, pengaruh musim perlu diperhatikan dalam manajemen pemuliaan ternak domba, karena berkaitan erat dengan target seleksi. Menurut Tjasyono (2004) pengaruh iklim pada umumnya secara tidak langsung berpengaruh terhadap performa dan pertumbuhan pada hewan ternak melalui hijauan pakan ternak sebagai sumber pakan. Unsur-unsur iklim di sini antara lain curah hujan, suhu, angin, sinar matahari, kelembaban, dan evapotranspirasi. Faktor-faktor iklim tersebut pada musim hujan dan musim kemarau sangat berbeda, sehingga juga akan berpengaruh terhadap penampilan ternak domba terutama yang dipelihara di padang penggembalaan.

memperbaiki lingkungannya, agar potensi genetik yang dimiliki dapat maksimal (Subandryo 2006). Pengetahuan atau pemahaman mengenai karakteristik pertumbuhan ternak domba pada berbagai umur dan juga pada berbagai musim, dapat digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan strategi atau beberapa langkah strategis yang berkaitan dalam hal seleksi dan perbaikan manajemen pemuliaan.

Tujuan

1. Mendapatkan karakteristik pertumbuhan domba lokal pra dan pasca sapih yang dipelihara di padang penggembalaan UP3J-IPB pada musim kemarau dan musim hujan

2. Mendapatkan kriteria seleksi domba lokal UP3J-IPB pada musim kemarau dan musim hujan

Manfaat

Hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan informasi penting karakteristik pertumbuhan domba lokal yang dipelihara di padang penggembalaan UP3J-IPB, yang dapat digunakan untuk dasar seleksi dalam rangka perbaikan mutu genetiknya.

Kerangka Pikir

Keunggulan :

♦Manajemen pemeliharaan mudah

♦Daya adaptasi tinggi

♦Aset lokal

♦Mendukung agro-tourism

Permasalahan :

♦ Bobot badan variatif

♦ Informasi bobot badan di musim kemarau dan hujan di padang penggembalaan kurang

PENELITIAN

Karakteristik musim terhadap pertumbuhan

anak

SELEKSI Data dasar seleksi : 1. Performa musim kemarau 2. Performa musim hujan Karakteristik

pertumbuhan pra dan pascasapih

Bibit daerah kering Bibit daerah basah PENGEMBANGAN

DOMBA LOKAL

KAJIAN PUSTAKA

Klasifikasi Domba Lokal

Domba lokal mempunyai posisi yang sangat strategis di masyarakat karena mempunyai fungsi ekonomis, sosial dan budaya, dan merupakan sumber gen yang khas untuk digunakan dalam perbaikan bangsa domba di Indonesia melalui persilangan antar bangsa domba lokal maupun dengan domba impor (Sumantri et al. 2007). Bangsa-bangsa ternak lokal penting untuk dilindungi karena mempunyai keunggulan antara lain mampu bertahan hidup pada tekanan iklim dan pakan yang berkualitas rendah, penyakit dan gangguan caplak, sumber gen yang khas, produktif dipelihara dengan biaya rendah, mendukung keragaman pangan, pertanian dan budaya (FAO 2002).

Domba di Indonesia umumnya berekor tipis (thin-thailed), namun ada pula yang berekor gemuk (fat-tailed) seperti domba donggala dan domba-domba yang berada di daerah Jawa Timur (Devendra & McLeroy 1982). Menurut Mulyaningsih (1990) domba di Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Domba Ekor Tipis (javanese thin tailed), domba priangan (priangan of west java) dikenal juga dengan domba garut, dan domba ekor gemuk (javanese fat tailed), namun menurut Bradford dan Inounu (1996) hanya dikelompokkan kedalam dua bangsa yaitu Domba Ekor Tipis (DET) dan Domba Ekor Gemuk (DEG). Domba ekor tipis diduga berasal dari India/Bangladesh dan Domba Ekor Gemuk diduga berasal dari daerah Asia Barat (Devendra & McLeroy 1982).

gemuk yang telah lama dipelihara masyarakat setempat. Domba kisar dengan rote dan indramayu dengan madura memiliki ukuran jarak genetik yang lebih dekat yaitu 0,81 dan 1,14 dibandingkan dengan jarak genetik garut dengan donggala (7,99), garut dengan madura (7,56).

Domba garut dan indramayu mempunyai bobot hidup dan ukuran tubuh lebih tinggi dibandingkan domba lainnya sementara bobot terendah pada domba kisar dan rote (Sumantri et al.). Secara umum domba garut tipe tangkas lebih besar dari tipe pedaging dan jarak genetik antar kelompok domba margawati, domba tangkas sukawening dan wanaraja lebih dekat dibandingkan domba pedaging wanaraja dan sukawening (Mansjoer et al. 2007). Perhatian pada domba priangan cukup tinggi karena sifat peridi (fecundity) yang dimilikinya dibandingkan dengan kemampuannya dalam menghasilkan wol dan karkas (Turner 1975) dengan produksi anak (lambcrop) berkisar 168-200% pertahun dan rataan angka penyapihan 168% (Kilgour & Kilgour 1987). Domba ekor gemuk mempunyai lebih banyak lemak dan lebih dari 50% berupa lemak subkutan. Domba priangan relatif lebih banyak menumpuk lemak di sekitar ginjal dan pelvis (Herman 2002).

Produktivitas Domba

Produktivitas merupakan gabungan sifat-sifat produksi dan reproduksi atau hasil yang diperoleh seekor ternak pada kurun waktu tertentu dan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat reproduksi dan pertumbuhan (Lasley 1978; Hardjosubroto 1994).

Tabel 1 Rataan, simpangan baku dan koefisien keragaman serta perubahan bobot badan domba lokal UP3J-IPB tahun 1992 dan tahun 2006

Tahun penelitian

Sumber : Zulkarnaen (1992); Ramdan (2007)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen (1992) dan Ramdan (2007) pada Tabel 1 memperlihatkan terdapat perbedaan bobot badan domba lokal UP3J-IPB antara tahun 1992 dengan tahun 2006 dimana bobot badan tahun 2006 dapat dilihat lebih tinggi dibanding dengan tahun 1992.

Bobot Lahir

Bobot lahir adalah bobot anak pada saat dilahirkan. Namun secara teknis di lapangan penimbangan anak domba setelah lahir seringkali sulit dilakukan, sehingga biasanya bobot lahir didefinisikan bobot anak yang ditimbang dalam kurun waktu 24 jam sesudah lahir (Hardjosubroto 1994). Anak yang memiliki bobot lahir tinggi cenderung memiliki daya hidup yang tinggi saat dilahirkan (vigor of birth) dan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi (Bourdon 2000). Menurut Taylor dan Field (2004) bobot lahir menggambarkan 5 sampai 7% dari bobot dewasa seekor ternak.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap bobot lahir adalah kondisi intra-uterin (lingkungan fetus), genotipe induk dan anak, lingkungan induk, paritas, nutrisi, jenis kelamin dan umur induk (Hansard & Berry 1969). Menurut Gruenwald (1967) pertumbuhan fetus selama proses kebuntingan dipengaruhi oleh faktor genetis dari fetus sendiri dan pasokan zat gizi makanan dari induk.

Menurut (Hafez 1969) anak domba jantan bertumbuh lebih cepat pada periode prenatal dibandingkan dengan betina. Induk-induk yang mendapat kadar protein konsentrat yang lebih tinggi pada sepertiga akhir kebuntingan menghasilkan anak

dengan bobot lahir lebih besar dengan daya hidup yang tinggi pula (Inounu et al. 1993).

Bobot Sapih

Bobot sapih merupakan indikator kemampuan induk untuk menghasilkan air susu dan kemampuan cempe mendapatkan air susu untuk tumbuh. Laju pertumbuhan sangat menentukan nilai ekonomis suatu usaha peternakan lebih-lebih untuk seleksi terhadap sifat yang menghasilkan daging, karena erat hubungannya dengan efisiensi dan konversi penggunaan pakan. Ternak yang memiliki bobot sapih yang tinggi cenderung memiliki kemampuan memperoleh pakan yang lebih baik, sehingga pertambahan bobot badan dan kemampuan hidup tinggi. Laju pertumbuhan setelah disapih umumnya memiliki korelasi yang tinggi dengan bobot sapih hal ini ditunjukkan dengan nilai ripitabilitas yang tinggi 0,70 pada domba (Iniguez et al. 1991). Bobot sapih biasanya disesuaikan dengan rerata bobot sapih umur tertentu., pada sapi dan kerbau biasanya umur sapih disesuaikan dengan umur 105 hari sedangkan pada kambing dan domba disesuaikan pada umur 90 hari (Hardjosubroto 1994).

Bobot sapih domba jantan biasanya lebih tinggi dibanding domba betina. Hal ini terkait dengan kerja hormon testosterone terhadap laju pertumbuhan sel otot dan aktivitas yang lebih tinggi untuk merangsang pertumbuhan tulang (Rehfeldt et al. 2004). Domba jantan juga lebih superior dalam mendapatkan air susu dibanding domba betina (Jonston 1983). Hasil penelitian Nafiu (2003) menyatakan kondisi pakan berpengaruh sangat nyata terhadap bobot sapih domba priangan dan persilangannya dengan domba charollais dan st. croix (p<0,01), pada kondisi pakan yang jelek rataan bobot sapih sebesar 10,87 kg/ekor dan meningkat 12,57 kg/ekor pada kondisi pakan yang baik.

Pertumbuhan dan Perkembangan

Perubahan ukuran meliputi perubahan bobot hidup, bentuk dimensi linear dan komposisi tubuh termasuk pula perubahan pada komponen-komponen tubuh seperti otot, lemak, tulang dan organ dalam serta komponen kimia terutama air, lemak, protein dan abu (Edey 1983; Soeparno 1992). Pada proses selama pertumbuhan terjadi dua hal yang mendasar yaitu pertambahan bobot hidup yang disebut pertumbuhan dan perubahan bentuk yang disebut perkembangan (Lloyd et al. 1978). Pertumbuhan pada umumnya dinyatakan dengan mengukur kenaikan bobot hidup yang mudah dilakukan dan biasanya dinyatakan sebagai pertambahan bobot hidup harian atau average daily gain (ADG). Pertumbuhan yang diperoleh dengan memplotkan bobot hidup terhadap umur akan menghasilkan kurva pertumbuhan (Tillman et al. 1984; Taylor 1984).

Pertumbuhan ternak terdiri atas tahap cepat yang terjadi mulai awal sampai pubertas dan tahap lambat yang terjadi pada saat kedewasaan tubuh telah tercapai (Tillman et al. 1984). Pada waktu kecepatan pertumbuhan mendekati konstan, slope kurva pertumbuhan hampir tidak berubah. Dalam hal ini pertumbuhan otot, tulang dan organ-organ penting mulai berhenti, sedangkan penggemukan (fattening) mulai dipercepat (Judge et al. 1989).

Tumbuh-kembang dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan, jenis kelamin, hormon, lingkungan dan manajemen (Williams 1982; Judge et al. 1989). Menurut Subandriyo (2006) pertumbuhan dapat diukur sampai disapih atau setelah sapih. Di Indonesia umumnya dianjurkan ternak disapih pada umur 90 hari karena sudah melampaui masa dipengaruhinya dari produksi susu induk dan juga karena umumnya ternak ruminansia kecil tropis umur dewasa kelaminnya lebih dini. Seleksi yang dilakukan terhadap bobot lahir kurang begitu dianjurkan sebab ternak yang bobot lahirnya terlalu berat akan mengakibatkan kesulitan beranak dan berujung pada tingkat kematian yang tinggi pada saat lahir.

(Cole 1982). Potensi pertumbuhan dalam periode ini dipengaruhi oleh faktor bangsa, heterosis (hybrid vigour) dan jenis kelamin.

Pertumbuhan ternak diatur oleh hormon baik secara langsung maupun tidak langsung (Soeparno 2005). Menurut Hafez dan Dyer (1969) hormon yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pertumbuhan termasuk pertumbuhan tulang dan metabolisme nitrogen antara lain somatotropin, tiroksin, androgen, estrogen, dan glukokortikoid (GK). Sekresi hormon testosteron yang tinggi menyebabkan sekresi androgen ikut naik pula sehingga hormon ini mengakibatkan pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak jantan terutama setelah munculnya sifat-sifat kelamin sekunder.

Perbedaan bangsa memberikan keragaman dalam kecepatan pertumbuhan dan komposisi tubuh. Ternak dari satu bangsa tertentu cenderung tumbuh dan berkembang dalam suatu sifat yang khas dan menghasilkan karkas dengan sifat tersendiri, sehingga merupakan sifat khas bangsanya (Judge et al. 1989). Menurut Berg dan Butterfield (1976) perbedaan laju pertumbuhan di antara bangsa dan individu ternak, disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh dewasa. Bangsa ternak yang besar mempunyai bobot lahir yang lebih berat, tumbuh lebih cepat dan lebih berat pada saat mencapai kedewasaan dari pada bangsa ternak yang kecil (Williams 1982).

Pertambahan bobot hidup anak pra sapih dan pertambahan bobot hidup induk selama laktasi sangat dipengaruhi oleh jumlah anak yang disapih. Jenis, komposisi kimia (kandungan zat gizi) dan konsumsi pakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan (Soeparno & Davies 1987). Konsumsi protein dan energi yang lebih tinggi akan menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih cepat (Maynard & Loosli 1969).) Konsumsi yang cukup akan mempercepat pertumbuhan, dan kekurangan pakan dapat menyebabkan berkurangnya bobot hidup (Tillman et al. 1984).

musim kemarau adalah Juni-Juli. Pada hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Wardhani (2006) Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) domba lokal UP3J-IPB dewasa selama 9 minggu tanpa perlakuan adalah 0,047 kg/hr.

Pengaruh Cuaca dan Iklim

Cuaca dan iklim adalah suatu hal yang sangat berkaitan erat. Menurut Handoko (1993) cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer, serta perubahan dalam jangka pendek (kurang dari satu jam hingga 24 jam) di suatu tempat tertentu di bumi. Sedangkan iklim adalah sintesis atau kesimpulan dari perubahan nilai unsur-unsur cuaca (hari demi hari dan bulan demi bulan) dalam jangka panjang di suatu tempat pada suatu wilayah. Menurut Tjasyono (2004) musim adalah periode dengan unsur iklim yang mencolok, dalam musim panas misalnya unsur iklim yang mencolok adalah suhu udara yang tinggi dan pada musim hujan unsur iklim yang mencolok adalah jumlah curah hujan yang berlimpah. Musim di Indonesia dibagi atas musim hujan, musim pancaroba pertama, musim kemarau, dan musim pancaroba kedua.

Menurut Tjasyono (2004) unsur-unsur yang terdapat pada cuaca juga merupakan unsur-unsur yang dimiliki oleh iklim. Unsur cuaca dan iklim diantaranya suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tekanan udara, angin, durasi sinar matahari, dan beberapa unsur iklim yang berpengaruh kecil. Unsur-unsur iklim sebagai bagian dari pengaruh lingkungan memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap ternak. Menurut Anderson et al. (1985) pengaruh lingkungan terhadap ternak secara langsung adalah terhadap tingkat produksi melalui metabolisme basal, konsumsi makanan, gerak laju makanan, kebutuhan pemeliharaan, reproduksi pertumbuhan dan produksi susu, sedangkan pengaruh tidak langsung berhubungan dengan kualitas dan ketersediaan makanan. Suhu

(Tmin) lalu dibagi dua. Suhu bulanan rata adalah jumlah dari suhu harian

rata-rata dalam 1 bulan dibagi jumlah hari dalam bulan tersebut. Suhu tahunan dihitung dari jumlah suhu bulanan rata-rata dibagi dengan 12.

Secara umum, suhu udara adalah faktor bioklimat tunggal yang penting dalam lingkungan fisik ternak. Supaya ternak dapat hidup nyaman dan proses fisiologi dapat berfungsi normal, dibutuhkan suhu lingkungan yang sesuai. Banyak species ternak membutuhkan suhu nyaman diantara 13-18oC (Chantalakhana & Skunmun 2002) atau pada Temperature Humidity Index (THI) kurang dari 72 (Davidson et al. 2000).

Kelembaban

Kelembaban adalah jumlah uap air dalam udara dan penting pada ternak karena mempengaruhi kecepatan kehilangan panas dari tubuh. Kelembaban dapat menjadi kontrol dari evaporasi kehilangan panas melalui kulit dan saluran pernafasan (Chantalakhana & Skunmun 2002). Besaran yang sering dipakai untuk menyatakan kelembaban udara adalah kelembapan nisbi (RH = Relative Hunidity) yang diukur dengan psikrometer atau higrometer. Kelembapan nisbi berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Menjelang tengah hari kelembapan nisbi berangsur-angsur turun kemudian pada sore hari menjelang pagi bertambah besar (Tjasyono 2004). Pada saat kelembaban tinggi, evaporasi terjadi secara lambat, kehilangan panas terbatas dan dengan demikian akan mempengaruhi keseimbangan termal ternak (Chantalakhana & Skunmun 2002)

Curah Hujan

Hujan adalah tetes dengan diameter lebih dari 0,5 mm, dan intensitasnya lebih dari 1,25 mm/jam. Jumlah curah hujan dicatat dalam inci atau milimeter. Jumlah curah hujan 1 mm menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan 1 mm, jika air tersebut tidak meresap kedalam tanah atau menguap ke atmosfer. Pola curah hujan yang ada di Indonesia ada tiga yaitu pola curah hujan jenis monsun, jenis ekuator, dan jenis lokal (Tjasyono 2004).

berhubungan dengan masalah penyakit ternak serta parasit internal dan eksternal. Curah hujan dan angin juga dapat menjadi petunjuk orientasi perkandangan ternak (Chantalakhana & Skunmun 2002).

Angin

Menurut Tjasyono (2004) angin adalah gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi dan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin diberi nama sesuai dengan darimana angin datang misalnya angin timur adalah angin yang datang dari timur, angin laut adalah angin yang bertiup dari laut kedarat, dan angin lembah adalah angin yang datang dari lembah menaiki pegunungan. Secara klimatologis arah angin diamati 8 penjuru, tetapi dalam dunia penerbangan angin diamati 16 arah. Kecepatan angin dinyatakan dalam satuan meter persekon, kilometer perjam, atau knot (1 knot = 0,5 m/s).

Menurut Yousef (1984), angin diturunkan oleh pola tekanan yang luas dalam atmosfir yang berhubungan dengan sumber panas atau daerah panas dan dingin pada atmosfir. Kecepatan angin selalu diukur pada ketinggian tempat ternak berada. Hal ini penting karena transfer panas melalui konveksi dan evaporasi di antara ternak dan lingkungannya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Radiasi Matahari

Menurut Yousef (1984), radiasi matahari dalam suatu lingkungan berasal dari dua sumber utama :

1) Temperatur matahari yang tinggi, dan

2) Radiasi termal dari tanah, pohon, awan dan atmosfir.

Seleksi

Menurut Martojo (1992) seleksi adalah tindakan yang mengatur agar individu-individu tertentu dalam populasi diberi kesempatan untuk menghasilkan keturunan lebih banyak dari individu lain. Terdapat dua macam seleksi yaitu seleksi alam dan seleksi buatan. Menurut Ronny (2004) seleksi alam meliputi kekuatan-kekuatan alam yang menentukan ternak akan bereproduksi dan menghasilkan keturunan untuk melanjutkan proses reproduksi sedangkan pada seleksi buatan manusia menentukan ternak mana yang boleh bereproduksi. Berdasarkan sifat yang diamati seleksi dapat dilakukan dengan mengamati satu sifat atau dengan mengamati beberapa sifat. Sumber-sumber informasi yang bisa didapatkan dalam pelaksanaan seleksi dapat berasal dari individu teramati, tetua, keluarga kolateral, dan anak (progeny).

Seleksi dapat meningkatkan frekuensi alel-alel yang diinginkan dan efektifitas seleksi dapat diperoleh dengan mengetahui kecepatan perubahan frekuensi gen (Bourdon 2000). Menurut Warwick (1987) seleksi tidak menciptakan gen baru akan tetapi frekuensi gen antara ternak yang disisihkan dan yang dibiarkan menghasilkan keturunan berbeda, maka seleksi merupakan salah satu cara untuk mengubah frekuensi gen. Menurut Martojo (1992) efektifitas seleksi dapat diketahui dengan melihat nilai Cerap (C) atau perbaikan genetik pergenerasi dengan rumus C = h2 x S. Heritabilitas (h2) dalam arti luas adalah koefisien yang menggambarkan berapa bagian dari keragaman fenotipik total yang disebabkan oleh pengaruh genotipe sebagai keseluruhan sedangkan dalam arti sempit h2 adalah berapa bagian dari keragaman fenotipik total yang disebabkan oleh pengaruh kelompok gen yang beraksi secara aditif. Diferensial seleksi (S) adalah keunggulan kelompok ternak terseleksi terhadap rataan populasi. Berdasarkan rumus ini maka nilai perbaikan genetik pergenerasi akan menjadi besar apabila h2 (heritabilitas) dan/atau S (diferensial seleksi) juga besar.

mempertimbangkan faktor efisiensi (Martojo 1993). Menurut Warwick (1987) pengetahuan tentang besarnya nilai h2 penting dalam hal rencana seleksi dan perkawinan. Pengetahuan ini memberikan dasar untuk menduga besarnya program pemuliaan yang berbeda-beda, dan memungkinkan para pemulia untuk membuat suatu keputusan yang penting apakah biaya program sepadan dengan hasil yang diharapkan.

Selain nilai h2 beberapa parameter genetik lainnya yang patut dipertimbangkan dalam melakukan seleksi adalah ripitabilitas dan korelasi genetik. Menurut Ronny (2004) ripitabilitas adalah daya pengulangan suatu sifat selama ternak tersebut hidup misalnya produksi air susu setiap laktasi pada sapi perah dan produksi wol domba pada beberapa kali pencukuran. Menurut Warwick et al. (1987) korelasi genetik dapat bersifat positif yaitu apabila satu sifat meningkat sifat yang lain juga meningkat dan sebaliknya dapat bersifat negatif. Pengetahuan mengenai korelasi genetik di antara sifat-sifat dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya perubahan-perubahan dalam generasi berikutnya apabila digunakan sebagai kriteria seleksi. Pada ternak domba nilai h2 untuk sifat bobot lahir dan bobot sapih adalah 0,10-0,30, nilai ripitabilitas bobot lahir dan laju kenaikan bobot sampai disapih masing-masing sebesar 30-40% dan 35-40%, dan korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapih adalah sedang.

Menurut Hardjosubroto (1994) beberapa sifat yang dapat dijadikan sebagai kriteria seleksi pada ternak domba dan kambing diantaranya bobot sapih, pertambahan bobot harian pasca sapih, produksi dan karakteristik wol, sire summary, dan indeks fertilitas induk.

Padang Penggembalaan

ekstensif dengan menggembalakan ternak di padangan yang luas tanpa rotasi, semi-ekstensif dengan melakukan rotasi namun pemilihan hijauan masih bebas, cara intensif dengan melakukan rotasi tiap petak dengan hijauan dibatasi, strip grazing dengan menempatkan kawat sekeliling ternak yang bisa dipindah, dan solling dengan hijauan padangan dipotong dan diberikan ternak di kandang. Menurut Martojo dan Mansjoer (1985) sistem pemeliharaan ternak dapat secara tradisional ekstensif dan semi-intensif yaitu hampir seluruh kebutuhan pakan ternak disediakan dari sumber hijauan yang ada di padang penggembalaan (pangonan) dan sistem tradisonal intensif yaitu pemberian pakan hijauan dilakukan di dalam kandang (cut and carry) dengan pakan tambahan berupa dedak ataupun konsentrat.

Produksi rumput di padang penggembalaan ditentukan oleh beberapa faktor seperti iklim, pengelolaan, kesuburan tanah, pemeliharaan dan tekanan penggembalaan (Reksohadiprodjo 1994), sedang kandungan nutrisi rumput sendiri banyak ditentukan oleh umur tanaman saat digrazing, jenis rumput, intensitas cahaya dan suhu, lingkungan dan manajemen grazing (Coleman & Henry 2002). Menurut Reksohadiprodjo (1994) tanaman padang penggembalaan akan bermanfaat bagi manusia setelah dimakan ternak dan pengaruh baik buruknya pengelolaan padang penggembalaan dapat diketahui melalui produksi ternak yang memakan tanaman padang penggembalaan tersebut. Komposisi kimia dan produksi hijauan sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak, ternak yang dilahirkan pada musim panas umumnya memiliki bobot badan yang rendah, produksi dan kualitas susu rendah, pertumbuhan anak domba terhambat (Brandano et al. 2004).

tanaman karena air tersebut akan digunakan sebagai pelarut unsur hara tanah agar mudah diserap oleh tanaman di dalam proses fotosintesis. Sebaliknya tanaman yang kekurangan air akan menyebabkan pengurangan pembukaan stomata, laju fotosintesis dan pertumbuhan terhambat, dan akan banyak kehilangan air dari daun (Goldsworthy & Fisher 1992).

Menurut Reksohadiprodjo (1994) padang penggembalaan yang diharapkan memberi hasil baik harus menerima curah hujan 800 mm/tahun. Secara umum rumput padang penggembalaan yang baik memiliki tinggi canopy 25 sampai 30 cm setelah dipotong namun ternak tidak dapat diminta untuk memotong tepat pada ketinggian tertentu sehingga diperlukan usaha dari manusia. Di daerah tropik dan negara berkembang usaha tersebut sukar dilaksanakan sehingga mempengaruhi nilai makanan batang pasture. Pada pasture yang luas, ternak akan makan hijauan yang palatable dan apabila habis maka terpaksa mengkonsumsi hijauan yang tidak palatable yang nilai nutrisinya kurang. Kondisi ini menyebabkan ternak akan memiliki pertumbuhan yang lambat berujung pada penurunan produktivitas lainnya.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) tepatnya di Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Pengambilan data primer bobot badan induk dan anak dilakukan dari bulan Oktober 2007 sampai Mei 2008 sementara data sekunder bobot badan induk dan anak sampai umur 2 bulan selama musim kemarau diperoleh dari hasil penelitian Jarmuji (2008). Waktu penelitian dibagi atas musim kemarau dan musim hujan. Periode musim kemarau dimulai dari bulan Juni 2007 sampai Oktober 2007 dan musim hujan dimulai dari bulan November 2007 sampai Mei 2008.

Bahan

Bahan didalam penelitian ini adalah domba yang lahir pada musim kemarau dan pada musim hujan. Pengambilan sampel bobot lahir pada musim kemarau dilakukan di bulan Juni, Juli, dan Agustus dan pada musim hujan di bulan November, Januari dan Februari.

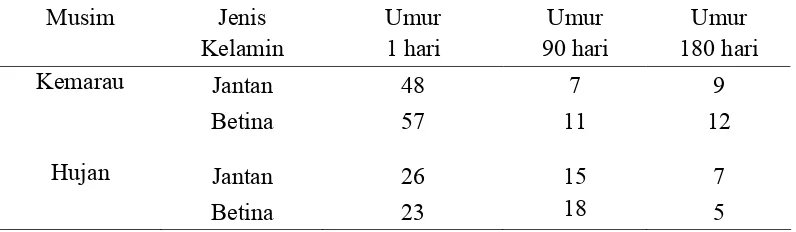

Tabel 2 Jumlah anak domba yang diamati selama penelitian (ekor) Musim Jenis

Kelamin

Umur 1 hari

Umur 90 hari

Umur 180 hari

Kemarau Jantan 48 7 9

Betina 57 11 12

Hujan Jantan 26 15 7

Betina 23 18 5

Keterangan : Periode Musim Kemarau : Juni 2007-Oktober 2007 Periode Musim Hujan : November 2007-Mei 2008

Metode Prosedur Pengambilan Data

Karakteristik pertumbuhan dan pertambahan bobot badan pada umur prasapih dan lepas sapih setiap minggu didapatkan dengan menggunakan contoh domba yang dipilih secara acak di dalam populasi dan bobotnya ditimbang setiap minggu sampai berumur 28 minggu atau 6 bulan. Proses identifikasi di dalam populasi dilakukan dengan cara memberi tanda di lehernya berupa kalung yang merupakan nomor urut identifikasi.

Data yang Dihimpun

Peubah yang diamati adalah faktor yang berkaitan dengan sifat-sifat pertumbuhan diantaranya bobot induk saat melahirkan, bobot lahir anak, bobot badan setiap minggu, bobot 90 hari, dan bobot 180 hari. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan musim, umur, jenis kelamin, dan umur induk pada saat melahirkan.

Data pendukung yang diamati adalah informasi iklim lingkungan UP3J-IPB. Unsur-unsur iklim yang diamati antara lain suhu, curah hujan, hari hujan, kelembaban, dan kecepatan angin.

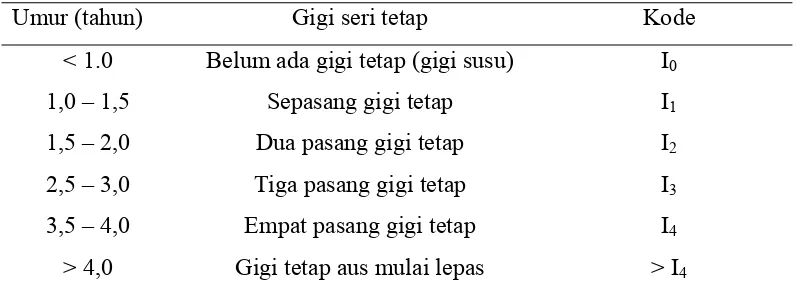

Penentuan Umur Induk Domba

Penentuan umur induk domba dilakukan dengan berdasarkan pergantian gigi seri menjadi gigi tetap (Tabel 3).

Tabel 3 Umur domba berdasarkan pergantian gigi seri tetap

Umur (tahun) Gigi seri tetap Kode

< 1.0 Belum ada gigi tetap (gigi susu) I0

1,0 – 1,5 Sepasang gigi tetap I1

1,5 – 2,0 Dua pasang gigi tetap I2

2,5 – 3,0 Tiga pasang gigi tetap I3

3,5 – 4,0 Empat pasang gigi tetap I4

> 4,0 Gigi tetap aus mulai lepas > I4

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode ANOVA (Analysis of Varians) satu arah untuk mengetahui pengaruh umur induk terhadap bobot lahir. Model linear dari rancangan yang digunakan sesuai dengan Mattjik (2002) :

Y

ij=

μ

+

τ

i+

ε

ijApabila terdapat pengaruh umur induk terhadap bobot badan anak maka dilakukan uji lanjut mengunakan uji F untuk mengetahui perbedaan antar masing-masing perlakuan.

Pengaruh tipe kelahiran terhadap bobot lahir menurut Martojo (1992) dihilangkan dengan cara mendapatkan faktor perkalian sebagai faktor koreksi bobot lahir kembar terhadap bobot lahir tunggal. Adapun rumus faktor koreksi tipe kelahiran adalah sebagai berikut :

Koreksi terhadap bobot umur 90 hari dan bobot umur 180 hari, rumus yang digunakan (Hardjosubroto 1994) :

Keterangan :

BS (90) = bobot sapih 90 hari

Nilai Temperature Humidity Index (THI)/Indeks kenyamanan ternak didapat dengan menggunakan persamaan (Stockman 2006):

THI = TBK + 0,36 (TBB) + 41,2

Keterangan :

THI : Temperature Humadity Index TBK : Temperatur bola kering TBB : Temperatur bola basah

Perbedaan bobot anak pada musim hujan dan pada musim kemarau serta perbedaan bobot anak antara jenis kelamin jantan dan betina dengan menggunakan Uji Tukey (t).

Persamaan garis regresi antara umur anak perminggu dengan bobot badan anak setiap minggunya diperoleh dengan uji regresi non linear. Rumus persamaan regresi non linear yang digunakan mengacu pada rumus pertumbuhan yang dikemukakan oleh Brody (1945) :

W = A.e

k.tdan menurut Gomez (1995) :

Y =

α

.e

βXAgar rumus diatas dapat digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan transformasi peubah untuk melinearkan fungsi agar bisa digunakan sehingga bentuk linearnya :

Ln Y = ln

α

+

β

X

Keterangan : Ln Y : bobot badan ternak dalam bentuk Ln Ln α : intersep

β : koefisien regresi X : waktu / umur (mg)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum dan Potensi UP3J-IPB

Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol (UP3J) Fakultas Peternakan IPB terletak 60 km sebelah Timur Laut dari Kota Bogor, tepatnya di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Lokasi UP3J-IPB terletak di antara 106,53 0BT dan 06,53 0LS dengan ketinggian 145 m di atas permukaan laut. Struktur tanah terdiri dari 20% tanah datar, 60% bergelombang, dan 20% bukit-bukit curam dan lembah. Daerah ini berbatasan dengan wilayah Cianjur dan Bekasi.

Gambar 1 Domba lokal di UP3J-IPB

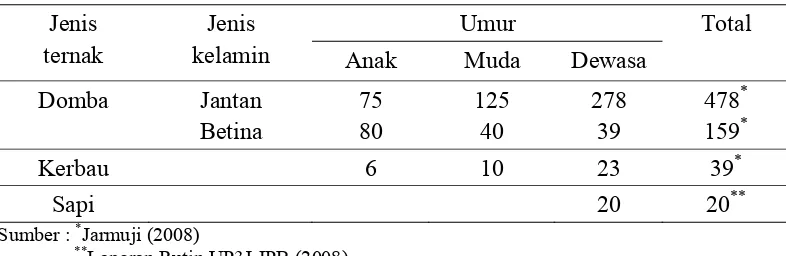

637 ekor domba, 39 ekor kerbau, 20 ekor sapi. Struktur populasi ternak yang ada di UP3J-IPB pada saat penelitian antara lain :

Tabel 4 Struktur populasi ternak di UP3J-IPB (ekor) Umur Jenis

ternak

Jenis

kelamin Anak Muda Dewasa

Total

Domba Jantan Betina

75 80

125 40

278 39

478* 159*

Kerbau 6 10 23 39*

Sapi 20 20**

Sumber : *Jarmuji (2008) **

Laporan Rutin UP3J-IPB (2008)

Berdasarkan Unit Ternak (UT) total populasi ternak di UP3J IPB adalah domba 62 UT, kerbau 35 UT, dan sapi sebanyak 20 UT. Penghitungan UT berdasarkan angka konversi yang direkomendasikan oleh Dinas Peternakan Sulawesi Selatan (2004) yaitu anak domba (0,04 UT), muda (0,07 UT), dewasa (0,15 UT), anak kerbau (0,29 UT), muda (0,69 UT), dewasa (1,15 UT), dan anak sapi (0,25 UT), muda (0,60 UT), dan Dewasa (1 UT).

Gambar 2 Kandang induk dan jantan dewasa (kiri) dan kandang untuk induk menyusui (kanan)

kapasitas 2 mega liter, ruang pemotongan hewan, dan feedmill. Fasilitas penerangan berupa listrik 50 KPA PLN dan generator, saluran komunikasi berupa telepon dan telepon seluler. Guna kelancaran transportasi tersedia prasarana jalan luar sejauh 6 km, lebar 6 m, jalan kelas 2 (maksimum 12 ton), berupa aspal dan batu koral. Jalan internal beraspal dan berbatu.

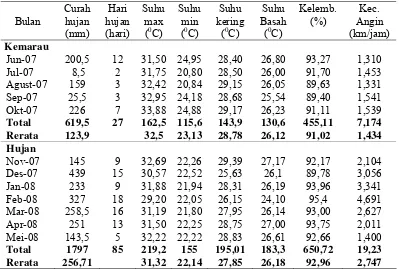

Kondisi Iklim UP3J-IPB

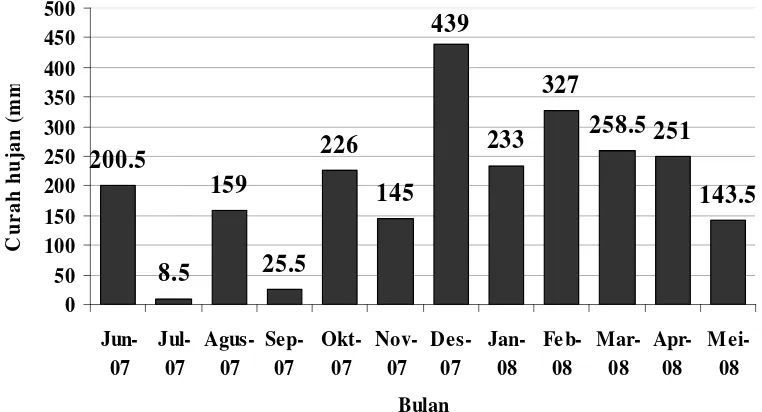

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat keadaan iklim di UP3J-IPB selama penelitian curah hujan tinggi banyak didapatkan pada bulan Desember sampai April dan Juni, curah hujan sedang terjadi di bulan Agustus, November dan Mei, dan curah hujan rendah didapatkan pada bulan Juli dan September.

Tabel 5 Keadaan iklim UP3J-IPB selama penelitian

Bulan

Sumber : Data diolah dari laporan rutin UP3J-IPB tahun 2007-2008

200.5

Gambar 3 Curah hujan di UP3J-IPB selama penelitian

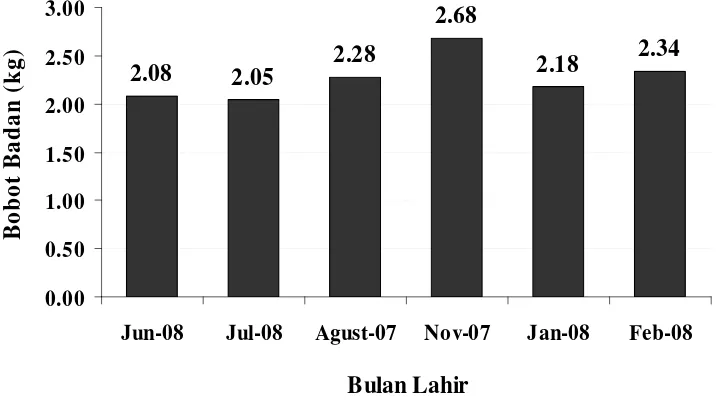

Berdasarkan Gambar 3 curah hujan di UP3J-IPB selama setahun pada periode musim kemarau (Juni 07-Oktober 07) sangat fluktuatif namun pada musim hujan (November 07-Mei 08) pola curah hujan terlihat stabil dan memperlihatkan pola penurunan yang teratur sampai mendekati Bulan Mei yaitu musim pancaroba atau peralihan ke musim kemarau. Berdasarkan Tabel 5 juga dapat dilihat pada musim hujan secara total hari hujan lebih tinggi dibandingkan musim kemarau. Pada musim kemarau meskipun di bulan Juni curah hujan cukup tinggi namun tidak begitu berpengaruh terhadap vegetasi rumput yang ada, karena telah memasuki periode musim peralihan atau pancaroba.

2.08 2.05

Jun-08 Jul-08 Agust-07 Nov-07 Jan-08 Feb-08

Bulan Lahir

Gambar 4 Histogram bobot lahir domba lokal UP3J-IPB berdasarkan bulan pengambilan contoh

Bobot lahir lebih tinggi di musim hujan karena dukungan unsur-unsur iklim untuk perkembangan vegetasi hijauan di UP3J-IPB dan kenyamanan induk ternak selama merumput lebih baik dibandingkan pada musim kemarau. Unsur-unsur iklim yang dimaksud adalah rata-rata suhu maksimal dan suhu minimal pada musim kemarau yang lebih tinggi dibandingkan dengan musim hujan, demikian pula kelembaban dan kecepatan angin pada musim hujan lebih besar dibandingkan musim kemarau. Menurut Lawrie (2003) pada kondisi panas beberapa ternak mencari pertolongan melalui mekanisme tingkah laku seperti pembatasan konsumsi makanan secara sukarela, tidak aktif dan lebih banyak mencari peneduh. Hal ini menjadi penghambat perkembangan domba UP3J-IPB terutama pada bobot lahir di musim kemarau yang lebih rendah sebab induk bunting lebih banyak berteduh dan minum daripada mencari makan guna pertumbuhan janin.

Temperature Humidity Index (THI) UP3J-IPB

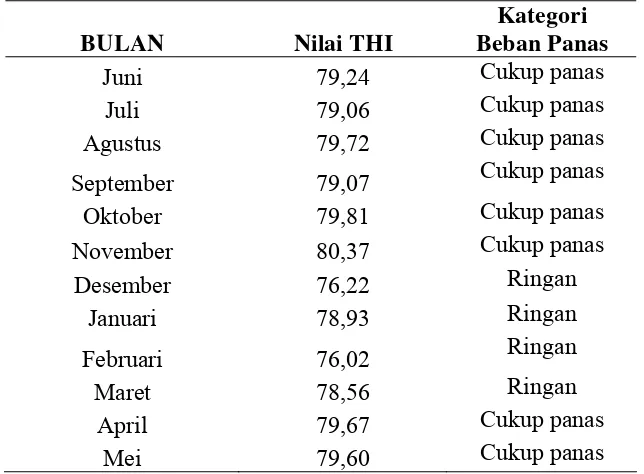

Kategori untuk nilai THI adalah Alert/ (Ringan) (75-78), Danger (Cukup panas) (79-83), dan Emergency/ (sangat panas) (≥84) (Stockman 2006)). Menurut Davidson et al. (2000) nilai THI yang normal adalah kurang dari 72 yaitu nilai yang dianggap baik pada beberapa ternak untuk merasa nyaman.

Tabel 6 Nilai THI setiap bulan selama penelitian di UP3J-IPB

BULAN Nilai THI

Kategori Beban Panas

Juni 79,24 Cukup panas

Juli 79,06 Cukup panas

Agustus 79,72 Cukup panas

September 79,07 Cukup panas

Oktober 79,81 Cukup panas

November 80,37 Cukup panas

Desember 76,22 Ringan

Januari 78,93 Ringan

Februari 76,02 Ringan

Maret 78,56 Ringan

April 79,67 Cukup panas

Mei 79,60 Cukup panas

dikurangi. Guna mengurangi stres panas pada domba beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya perbaikan sumber pakan/ransum berupa keseimbangan zat nutrisi ransum (energi, protein, mineral dan vitamin) dan kebutuhan hidup domba (Churng 2002; Ha 2002; Mei and Hwang 2002), perbaikan genetik untuk mendapatkan breed yang tahan panas (Kwang, 2002), perbaikan konstruksi kandang, penanaman pohon-pohon pelindung dari panas dan hujan di dalam area padang penggembalaan serta mengkontinyukan suplai air (Velasco et al. 2002).

Kondisi Padang Penggembalaan

Luas padang penggembalaan yang dimiliki UP3J-IPB ±32 ha dari total luas 169 ha terdiri atas ±30 ha rumput Brachiaria Humidicola (BH) dan ±2 ha Brachiaria Decumbens (BD). Pemilihan rumput BH dan rumput BD sebagai rumput gembala dikarenakan jenis ini memiliki ketahanan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi iklim UP3J-IPB pada musim kemarau dan tahan terhadap renggutan. Menurut Partridge (1979) rumput BH mempunyai toleransi yang sangat baik dengan kekeringan dan biasanya masih tetap hijau dibandingkan dengan jenis spesies lain pada musim kering. Kemampuan untuk menutup tanahnya sangat cepat sehingga mampu berkompetisi dengan gulma. Menurut Skerman (1990) sebagai rumput penggembalaan dan potongan, rumput ini sangat tahan dengan defoliasi yang berat. Hasil penelitian yang dilakukan Malesi (2006) selain rumput BD dan BH di UP3J-IPB juga terdapat jenis rumput dan leguminosa lain termasuk gulma namun dalam jumlah yang sedikit diantaranya Siratro (Macroptilium atropurpureum), Mimosa (Mimosa Pudica), Jonga-Jonga (Chromolaena odorata), dan Alang-Alang (Imperata cylindrica).

Gambar 5 Kondisi padang penggembalaan di UP3J-IPB pada musim kemarau (kiri) dan musim hujan (kanan)

Dalam setiap area penggembalaan terdapat beberapa pohon besar dan tinggi berfungsi sebagai tempat berteduh domba dari hujan dan panas (Gambar 5). Berdasarkan Gambar 5 juga dapat dilihat kondisi padang penggembalaan pada musim hujan dan musim kemarau sangat berbeda. Pada musim hujan beberapa vegetasi di dalam areal penggembalaan termasuk rumput terlihat subur dan hijau namun di musim kemarau dapat dilihat rumput banyak yang mati atau menguning karena panas dan kekurangan air.

Daya Tampung Padang Penggembalaan UP3J-IPB

mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan kelopak daun dan batang.

Tabel 7 Produksi dan kandungan nutrisi rumput BH berdasarkan Bahan Kering (BK) tanpa perlakuan di UP3J-IPB

Musim Produksi BK

(g/m2)

(Desember – Januari) 404,58

3,93 40,38

Sumber : Malesi (2006)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilakukan penghitungan daya tampung padang penggembalaan UP3J-IPB terhadap jumlah ternak yang ada sesuai dengan Reksohadiprodjo (1994). Menurut Ginting dan Tarigan (2006) produksi BK dari rumput BH adalah 321,3 g/kg atau 32 % dari berat segar. Hasil penghitungan didapatkan dalam satu hektar pada penggembalaan UP3J-IPB dapat menampung 2,85 UT/th di musim kemarau sedang di musim hujan dapat menampung 2,98 UT/th. Dengan jumlah luasan padang penggembalaan ±32 ha maka jumlah ternak yang bisa ditampung adalah 91,2/32 ha pada musim kemarau dan 95,36 UT/32 ha pada musim hujan. Menurut Reksohadiprodjo (1994) beberapa pasture yang baik di daerah tropis mempunyai daya tampung 0,4 ha untuk 1 UT atau 1 ha untuk 2,5 UT/th. Daya tampung ternak padang penggembalaan UP3J-IPB lebih rendah dibandingkan dengan total populasi yang ada sekarang sebanyak 117 UT dan hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan pertambahan bobot badan ternak terutama ternak domba lokal UP3J-IPB.

menyebabkan pengurangan pembukaan stomata, laju fotosintesis dan pertumbuhan terhambat, dan kehilangan air dari daun. Agar stomata dapat terbuka secara penuh maka diperlukan karbondioksida, cahaya, suhu, potensial air daun, kelembaban, angin dan laju fotosintesis yang optimal.

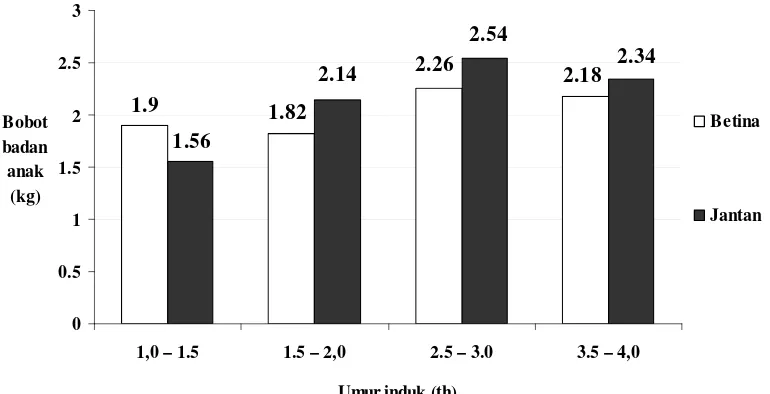

Pengaruh Umur dan Bobot Induk terhadap Bobot Lahir Terkoreksi Bobot lahir adalah bobot anak domba yang baru dilahirkan dengan batas maksimal penimbangan tidak melewati umur 24 jam. Penimbangan dilakukan sebelum melewati 24 jam karena sulitnya memprediksi waktu melahirkan atau waktu kelahiran domba ketika telah merumput di padang penggembalaan dan juga menghindari peluang terjadinya cekaman pada anak domba yang baru dilahirkan akibat penimbangan. Berdasarkan hasil analisis ragam pola satu arah pada selang kepercayaan 95%, pada musim kemarau di UP3J-IPB umur induk berpengaruh terhadap bobot lahir pada anak domba jantan (p<0,05). Berdasarkan nilai rataan pada Gambar 6 dapat dilihat bobot lahir tertinggi anak domba betina dan jantan pada musim kemarau berasal dari induk yang berumur diantara 2,5-3,0 tahun kemudian diikuti dengan penurunan bobot lahir pada umur induk 3,5-4,0 tahun.

2.18

Menurut Subandriyo dan Sitorus (1985) umur induk merupakan sumber keragaman bobot lahir baik pada kondisi pedesaan maupun pada stasiun percobaan. Hasil pengamatan Bathaei et al. (1996) terhadap domba ekor gemuk mahraban iranian bahwa pertumbuhan anak pra-sapih nyata dipengaruhi oleh umur induk dan tingkat pengaruh ini akan berkurang sejalan dengan meningkatnya umur anak domba tersebut. Penurunan ini menurut Hafez (1969) karena pada induk-induk yang telah tua dan dengan pengalaman beranak yang banyak, uterus akan dipenuhi oleh lemak dan hal ini akan mengakibatkan pengaruh yang negatif pula terhadap bobot lahir. Nilai KK pada Tabel 8 untuk jenis kelamin betina tertinggi ada pada umur induk 1,5–2,0 tahun dan pada jenis kelamin jantan terdapat pada umur induk 1,0-1,5. Berdasarkan nilai KK yang didapatkan maka idealnya seleksi terhadap bobot lahir di musim kemarau dapat dilakukan pada kedua umur induk tersebut dengan pertimbangan bobot lahir masih labil atau bervariasi tinggi.

Tabel 8 Rataan, simpangan baku dan koefisien keragaman bobot induk serta bobot lahir anak domba betina dan jantan UP3J-IPB di musim kemarau

Induk Anak

Keterangan : Huruf yang tidak sama pada jenis kelamin yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan

dari umur induk 2,5-3,0 tahun diikuti dengan penurunan bobot lahir pada umur induk 3,5–4,0 tahun (Gambar 7).

2.61 2.34

2.07

2.72 2.8

2.49 2.42

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

1,0 – 1.5 1.5 – 2,0 2.5 – 3.0 3.5 – 4,0

Umur induk (th) Bobot

badan anak (kg)

Betina

Jantan

Gambar 7 Bobot lahir domba lokal UP3J-IPB jenis kelamin betina dan jantan di musim hujan berdasarkan umur induk

Tabel 9 Rataan, simpangan baku dan koefisien keragaman bobot induk serta bobot lahir anak domba betina dan jantan UP3J-IPB di musim hujan

Induk Anak

Keterangan : Huruf yang tidak sama pada jenis kelamin berbeda menunjukkan adanya perbedaan

Berdasarkan Gambar 8 dapat dilihat pertumbuhan pada induk ternak domba lokal UP3J-IPB masih terus terjadi sampai induk berumur 2,5 sampai 3,0 tahun pada musim kemarau dan pada musim hujan sampai umur 3,5 sampai 4,0 tahun.

Kemarau 22.39 22.40 25.91 25.45

Hujan 20.90 23.30 27.50 28.90

1.0-1.5 1.5-2.0 2.5-3.0 3.5-4.0

berhenti setelah mencapai dewasa. Menurut Herman (2003) bahwa 75% proses pertumbuhan terjadi pada ternak sampai umur satu tahun dan 25% pada ternak dewasa. Pertumbuhan paling cepat diperoleh pada saat domba berumur tiga bulan pertama, bobot tubuh bisa mencapai 50% dari bobot umur satu tahun, 25% lagi tiga bulan kedua dan 25% berikutnya dicapai enam bulan terakhir. Rataan bobot induk domba UP3J-IPB pada Gambar 8 tidak cukup jauh dibandingkan dengan domba ekor tipis jawa betina dewasa sebesar 25 sampai 35 kg namun cukup rendah bila dibandingkan dengan domba priangan sebesar 35 sampai 40 kg (Devendra & McLeroy 1982). Menurut Doloksaribu et al. (2000) bobot induk domba sumatra pada kelahiran kedua adalah 26,80 kg sementara pada domba ekor gemuk menurut Devendra dan McLeroy (1982) bobot induk dewasa dapat mencapai 40 kg.

Laju pertumbuhan induk dapat mempengaruhi bobot lahir anak sebab total bobot badan induk yang besar cenderung akan menghasilkan bobot lahir yang besar pula dan hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk bertahan hidup pasca lahir terutama ketika merumput di padang penggembalaan. Menurut Williams (1982) pada bangsa ternak yang besar akan mempunyai bobot lahir yang lebih berat, tumbuh lebih cepat dan lebih berat pada saat mencapai kedewasaan dari pada bangsa ternak yang kecil. Pada Gambar 8 juga dapat dilihat bobot badan induk pada musim hujan lebih berat dibanding bobot badan induk di musim kemarau meskipun pada umur 1,0 sampai 1,5 tahun musim kemarau lebih tinggi akan tetapi pada umur 1,5 sampai 4,0 tahun bobot induk pada musim hujan lebih tinggi dibanding musim kemarau.

Bobot induk yang lebih tinggi di musim hujan menyebabkan bobot anak juga akan lebih berat di musim hujan karena induk yang berukuran tubuh besar dan bobot tubuh yang lebih berat lebih mampu bersaing di padang penggembalaan guna mendapatkan makanan untuk pertumbuhan janin. Menurut Lawrence dan Fowler (2002) bobot badan yang rendah pada induk domba dapat menurunkan kemampuan reproduksi seperti jumlah anak sekelahiran, total bobot lahir, total bobot sapih dan memperpanjang jarak kelahiran serta mempengaruhi produksi susu dan daya hidup anak yang dilahirkan.

Tabel 10 Nilai korelasi antara umur dan bobot induk dengan bobot lahir, bobot 90 hari, bobot 180 hari domba lokal UP3J-IPB

Hasil uji korelasi pearson pada Tabel 10 menunjukkan terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara umur dan bobot induk terhadap bobot lahir anak domba lokal UP3J-IPB. Namun pada bobot 90 hari dan bobot 180 hari dapat dilihat hubungan antara umur induk dan bobot induk semakin menurun dibandingkan bobot lahir. Korelasi positif yang cukup tinggi pada bobot lahir menandakan semakin tinggi umur dan bobot badan induk maka semakin besar pula bobot lahir anak yang dilahirkan. Pada induk yang lebih tua dan bobot badan yang lebih besar dapat menjamin pertumbuhan anak selama prenatal akan lebih baik karena organ reproduksi telah berkembang sempurna, daya tampung uterus semakin luas, pengalaman beranak semakin banyak, dan kemampuan berkompetisi selama merumput di padang penggembalaan lebih tinggi sehingga suplai makanan bagi perkembangan anak yang dikandung akan lebih terjamin. Pada umur 90 hari dan 180 hari korelasi umur dan bobot induk terhadap bobot anak semakin rendah karena kontribusi induk terhadap pertumbuhan anak dalam bentuk penyediaan air susu semakin kecil dan sepenuhnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan diantaranya dalam bentuk ketersediaan pakan.

Pengaruh jenis kelamin dan musim terhadap bobot lahir terkoreksi Berdasarkan Uji t pada musim hujan bobot lahir antara jantan dan betina berbeda (p<0,05). Rataan bobot lahir pada Tabel 11 dapat dilihat anak domba

jenis kelamin jantan baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin betina.

Tabel 11 Rataan, simpangan baku, dan koefisien keragaman bobot lahir anak domba lokal UP3J-IPB

Musim Jenis Kelamin

Bobot (kg)

KK (%)

Jumlah (ekor) Kemaraua Jantan 2,24a ± 0,60 27,14 48

Kemarau Betina 2,07b ± 0,51 24,90 57 Hujanb Jantan 2,63 ± 0,71 27,26 48 Hujan Betina 2,27 ± 0,37 16,43 24 Keterangan : huruf yang tidak sama pada baris dan kolom menunjukkan adanya perbedaan

Menurut Ramsey et al. (1994) bobot lahir domba jantan lebih berat dibandingkan betina, dan bobot lahir ini akan berkorelasi positif dengan bobot sapih dan pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan domba betina. Perbedaan bobot badan ini kemungkinan disebabkan oleh sistem hormonal dimana androgen yang muncul pada domba jantan lebih mampu meretensi N (Nitrogen) dan mengubahnya menjadi protein serta menyimpannya dalam tenunan otot dibanding betina (Swatland 1984). Koefisien keragaman pada Tabel 11 yang memperlihatkan jantan lebih tinggi dibandingkan dengan betina menunjukkan bobot badan jantan lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya selama di dalam kandungan. Menurut Soeparno (2005) keragaman yang tinggi disebabkan karena anak masih dalam taraf pertumbuhan dimana akselerasi peningkatan bobot badan disamping dipengaruhi oleh faktor genetik, juga sangat tergantung pada komposisi kimia pakan yang dikonsumsi.

2.27

Gambar 9 Bobot lahir domba lokal UP3J-IPB jenis kelamin betina dan jantan pada musim kemarau dan hujan

Bobot badan pada musim hujan lebih tinggi dari musim kemarau karena pada musim hujan ketersedian rumput dan hijauan untuk konsumsi induk guna perkembangan janin yang dikandung lebih berlimpah dibanding pada musim kemarau. Menurut Tjasyono (2004) iklim pada umumnya secara tidak langsung berpengaruh terhadap performa dan pertumbuhan pada hewan ternak melalui hijauan pakan ternak sebagai sumber pakan. Unsur-unsur iklim disini adalah curah hujan, suhu, angin, sinar matahari, kelembaban, dan evapotranspirasi. Faktor-faktor iklim tersebut pada musim kemarau dan musim hujan sangat berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap penampilan ternak domba terutama yang dipelihara di padang penggembalaan.

Rendahnya bobot lahir pada domba lokal UP3J-IPB terkait dengan nutrisi dan kecukupan pakan yang rendah dan tidak sesuai untuk kebutuhan induk bunting guna perkembangan janin. Menurut Rehfeldt et al. (2004) pemberian pakan dengan nutrisi rendah selama sepertiga akhir periode kebuntingan dapat menyebabkan pertumbuhan sel daging terhambat sehingga bobot lahir menjadi rendah. Menurut Dong et al. (2008) perbaikan nutrisi dalam pakan pada tengah fase kebuntingan dapat meningkatkan hormon insulin-like growth faktor-1 reseptor (IGF-1F) dalam plasma darah yang merupakan aktifator hipertropi pada organ seperti hati dan jaringan ventrikulus pada fetus. Tanpa pemberian makanan tambahan terhadap induk bunting yang terjadi di UP3J-IPB menyebabkan suplai nutrisi terhadap anak selama periode prenatal akan berkurang dan hal ini secara langsung berpengaruh dengan rendahnya bobot lahir dan daya hidup pada periode neonatal. Menurut Inounu (1991) 70% dari total kematian prasapih terjadi pada umur antara 1-6 hari setelah kelahiran. Boujenane (1996) melaporkan kematian yang tinggi di awal kelahiran disebabkan oleh bobot lahir yang rendah dari jumlah anak sekelahiran yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jarmuji (2008) pada domba lokal UP3J-IPB menyatakan rataan daya hidup anak periode lahir sampai sapih sebesar 74,56±43,74% dengan koefisien keragaman 58,66% lebih rendah dari hasil penelitian Nafiu (2003) sebesar 78,47% dan juga pada domba hasil persilangan antara domba sumatera dan domba komposit pada generasi kedua sebesar 81,1% (Doloksaribu et al. 2000).

mengenai sejauh mana seekor hewan dapat mengulangi keunggulan dalam satu catatan performans pada catatan-catatan berikutnya, selama masa hidup produktifnya, sedang heritabilitas merupakan petunjuk mengenai sejauh mana keunggulan tetua dapat diwariskan pada keturunannya. Hal ini berarti bobot lahir yang rendah pada domba lokal UP3J-IPB kemungkinan akan terulang lagi pada kelahiran berikutnya pada induk yang sama di dalam populasi apabila kondisi lingkungannya relatif sama dari sebelumnya.

Pengaruh Jenis Kelamin dan Musim Terhadap Bobot 90 Hari Terkoreksi Hasil Uji t pada musim hujan bobot 90 hari antara jantan dan betina tidak berbeda demikian pula pada musim kemarau bobot antara betina dan jantan tidak berbeda. Rataan bobot badan pada Tabel 12 dapat dilihat bobot jantan lebih tinggi dibandingkan dengan betina.

Tabel 12 Rataan, simpangan baku, dan koefisien keragaman bobot 90 hari anak domba lokal UP3J-IPB

Musim Jenis Kelamin

Bobot (kg)

KK (%)

n (ekor) Kemarau Jantan 9,26 ± 2,82 30,51 7

Betina 7,03 ± 1,97 28,03 11 Hujan Jantan 9,37 ± 1,39 14,93 15 Betina 8,18 ± 1,99 24,33 18