Lampiran I

Data Variabel Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Indonesia

Tahun Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Lampiran II

Augmented Dickey Fuller Unit Root Test on Inflation (INFLASI) (Level)

Null Hypothesis: INFLASI has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.660154 0.0001 Test critical values: 1% level -3.689194

5% level -2.971853

10% level -2.625121

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(INFLASI) Method: Least Squares

Date: 03/04/10 Time: 18:07 Sample (adjusted): 1981 2008

Included observations: 28 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INFLASI(-1) -1.099812 0.194308 -5.660154 0.0000 C 12.32824 3.388318 3.638456 0.0012

Lampiran III

Augmented Dickey Fuller Unit Root Test on Rate of Unemployment (UN) (First Diference)

Null Hypothesis: D(UN) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.936821 0.0005 Test critical values: 1% level -3.699871

5% level -2.976263

10% level -2.627420

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(UN,2)

Method: Least Squares Date: 03/04/10 Time: 18:12 Sample (adjusted): 1982 2008

Included observations: 27 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(UN(-1)) -0.993093 0.201160 -4.936821 0.0000 C 0.208835 0.201748 1.035129 0.3105

Lampiran IV

Hasil Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests Date: 03/04/10 Time: 21:09 Sample: 1980 2008

Lags: 4

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

Lampiran V

Hasil Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.819811 0.0007 Test critical values: 1% level -3.711457

5% level -2.981038

10% level -2.629906

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RESID01) Method: Least Squares

Date: 03/04/10 Time: 21:57 Sample (adjusted): 1983 2008

Included observations: 26 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RESID01(-1) -1.001175 0.207721 -4.819811 0.0001 C -0.003573 0.201830 -0.017703 0.9860

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Amri. 2008. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Pengangguran di Indonesia. Jambi : FE Universitas Jambi.

Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Indonesia. Beberapa Edisi. Jakarta : BPS. Budiono. Ekonomi Moneter. 2001. Yogyakarta: BPFE

Grubb, David. 1986. Topic in OECD Phillips Curve. The Economic Journal, Printed in Britain, pp. 55-75

Gruen D, Andrian P and Christoper T. 1999. The Phillips Curve in Australia. Research Discusion Paper No. 1, pp. 1-58.

Habibi, Ahmad T. 2006. Persamaan Kurva Penawaran Agregat Sebagai

Pendekatan Kurva Philips di Indonesia. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu

Statistik.

Lipsey, Richard G, Peter S and Douglas P. 1993. Pengantar Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.

Maknun, Mapaujung. 1995. Hubungan Kausalitas Antara Inflasi Dan

Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN. Jurnal Ekonomi

Pembangunan, Vol. 4, No.2, Des 2003.

Mankiw N. Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Murni, Asfia. 2006. Ekonomika Makro. Bandung: Refika Aditama

Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius U. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis

Ekonometrika. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.

Nasution, Mulia. 1998. Ekonomi Moneter: Uang dan Bank. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nopirin. 1998. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE.

Pratomo, Wahyu A. dan Paidi H. 2007. Pedoman Praktis Penggunaan Eviews

Rahardja, Prathama dan Mandala M. 2004. Teori Ekonomi Makro : Suatu

Pengantar. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.

Setyawan, Aris B. 2005. Ekonomi Moneter : Inflasi. Bahan Perkuliahan Bab 6: Inflasi.

Setyawati, Yunita. 2006. Analisis Kausalitas Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

(Kasus Perekonomian Indonesia) dengan Metode ECM. Yogyakarta : FE

Universitas Islam Indonesia.

Solikin. 2003. Kurva Phillips dan Perubahan Struktural di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Sukirno, Sadono, 2004. Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2007. Makroekonomi Modern. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

diakses pada Agustus 2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada.

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian tentang hubungan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Adapun tingkat pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan serta diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu hasil olahan yang diperoleh dari dinas atau instansi yang resmi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data diperoleh dalam bentuk

Time Series dalam bentuk tahunan yang bersifat kuantitatif dalam kurun waktu

tahun 1980 – 2008 (29 observasi).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti yang telah disebutkan di atas yang diperoleh dari publikasi resmi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pencatatan data secara langsung yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan program

E-views 5.1.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Granger Causality Test dan Cointegration Test. Metode analisis

Granger Causality Test ini digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antara

tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia atau dapat dinyatakan dalam fungsi Inf = f (Un). Sedangkan analisis Cointegration Test bertujuan untuk melihat hubungan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia dalam jangka panjang.

bagi penggunaan metode Granger Causality Test dan Cointegration Test. sebelum dilakukannya estimasi terhadap kedua metode di atas, maka terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah berikut ini :

3.5.1 Uji Akar-Akar Unit ( Testing for Unit Roots )

Pengujian ini merupakan uji stasioneritas. Pada prinsipnya, uji akar-akar unit ini adalah untuk mengamati atau mendeteksi apakah koefisien tertentu dari model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Pengujian akar-akar unit ini dengan model autoregresif (Dickey dan Fuller, 1979, 1981) dengan persamaan berikut :

DXt = iDXt………..( 3.1. )

DXt = co + c1T + c2BXt + iDXt………...( 3.2. ) DXt = Xt – Xt-1 BX = Xt-1

Dimana :

T = Trend waktu

Xt = Variabel yang diamati pada periode tingkat

B = Operasi kelambanan waktu ke hulu (backward lag operator)

Kemudian dari hasil regresi persamaan di atas diperoleh nilai statistik ADF (Augmented Dickey Fuller ). Dengan melihat nilai statistik dari koefisien BXt pada persamaan (3.1.) dan (3.2.) dan dibandingkan dengan nilai tabel ADF (nilai kritis dari Mackinnon) dapat diambil sebuah kesimpulan. Jika nilai statistik dari koefisien BXt lebih besar dari tabel ADF maka data tersebut stasioner. Apabila data tersebut tidak stasioner maka harus menciptakan variabel baru dengan cara

bertujuan untuk melihat validitas data, dan bila data sudah stasioner maka dapat dilihat kausalitasnya dengan Uji Kausalitas Granger.

3.5.2 Uji Derajat Integrasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat atau order diferensi ke berapa data yang diamati akan stasioner. Pengujian ini dilakukan bila pada uji akar-akar unit (langkah pertama di atas) dari data diamati tidak stasioner. Pengujian ini merupakan perluasan dari uji akar-akar unit yang ditaksir dengan model autoregresif dengan OLS berikut ini :

D2Xt = eo + e1BDXt + i Bi D2Xt………(3.3.) D2Xt = go + g1T + g2BDXt + i Bi D2Xt………(3.4.) D2Xt = DXt – DXt-1 BDXt = DXt-1

Kemudian dari hasil regresi persamaan di atas diporoleh nilai statistik ADF. Dengan melihat nilai statistik dari koefisien BDXt pada persamaan (3.3.) dan (3.4.) dan dibandingkan dengan nilai tabel ADF dapat diambil kesimpulan. Jika nilai statistik dari koefisien BDXt > ADF, maka data tersebut stasioner pada derajat satu. Jika variabel X tersebut belum stasioner pada derajat 1, maka perlu dilanjutkan hingga diperoleh suatu kondisi stasioner pada derajat kedua, ketiga dan seterusnya.

3.5.3 Uji Kausalitas Granger (Granger Causality Test)

Xt = iXt-i + jYt-j + t………..(3.5.)

Yt = iXt-i + jYt-j + t………...(3.6.)

Dimana µ dan ε adalah error term yang diasumsikan tidak mengandung korelasi

serial dan m = n = r = s. Berdasarkan hasil regresi dari kedua bentuk model regresi linear di atas akan menghasil empat kemungkinan nilai koefisien – koefisien regresi dari peramaan (3.5.) dan (3.6.) sebagai berikut :

1. Jika j≠ 0 j = 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X

2. Jika j = 0 j ≠ 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y

3. Jika j = 0 j = 0, maka X dan Y tidak ada hubungan

4. Jika j ≠ 0 j ≠ 0, maka terdapat kausalitas dua arah antara X dan

Y

Untuk memperkuat indikasi keberadaan berbagai bentuk kausalitas seperti yang disebutkan diatas, maka dilakukan uji F (F – test) untuk masing-masing model regresi.

3.5.4 Uji Kointegrasi (Cointegration Test)

Kadangkala dijumpai dua variabel random yang masing-masing merupakan random walk (tidak stasioner), tetapi kombinasi linear antar dua variabel tersebut merupakan data time series yang stasioner.

Augmented Engle-Granger (AEG). Uji ini dilakukan untuk memanfaatkan Uji DF-ADF.

Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pengujian AEG ini adalah:

• Lakukan estimasi model

• Dapatkan residual dari model tersebut

• Uji apakah sudah stasioner. Apabila residualnya sudah stasioner, berarti ada

kointegrasi.

3.6 Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan Granger Causality Test untuk melihat hubungan kausalitas antara tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia. Untuk itu model analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan Granger

Causality Test seperti berikut ini :

Inft = t-1 + t-j + 1t………..(3.7.)

UNt = t-1 + t-j + 2t...(3.8.)

Dimana :

Inf = Tingkat inflasi di Indonesia (dalam persen)

UN = Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (dalam persen) µ = Variabel gangguan (Error Term)

3.7 Definisi Operasional

1. Tingkat inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus yang diukur dengan menggunakan tolok ukur Indeks Harga Konsumen (IHK), selama periode 1980 – 2008 (dalam persen).

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Negara Indonesia 4.1.1 Kondisi Geografis

Indonesia merupakan negara bahari dengan luas laut berkisar 7,9 juta km2 termasuk dengan daerah Zone Economic Exclusive (ZEE) atau 81 persen dari luas keseluruhan Indonesia. Daratan Indonesia mempunyai luas lebih dari 1,86 juta km2, mempunyai puluhan atau mungkin ratusan gunung dan juga sungai. Sehubungan dengan letak Indonesia yang dikelilingi oleh beberapa samudera, serta banyaknya terdapat gunung berapi yang masih aktif menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa.

Indonesia terletak antara 6o08’ Lintang Utara dan 11015’ Lintang Selatan dan di antara 94o45’ Bujur Timur dan 141o05’ Bujur Timur. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana sejak tahun 2001 Indonesia dibagi menjadi 30 provinsi dengan 4 (empat) tambahan provinsi baru yaitu Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Maluku Utara. Pada tahun 2005 dibagi atas 33 provinsi dengan 3 (tiga) tambahan provinsi baru yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Irian Jaya Barat.

4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi

Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga menyebabkan terjadinya musim kemarau. Sebaliknya, pada Bulan Desember sampai dengan Maret, arus angin banyak berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap tengah tahun setelah melewati masa peralihan pada Bulan April sampai dengan Mei dan Bulan Oktober sampai dengan November.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2008, suhu udara rata-rata berkisar antara 25,30 0C sampai dengan 31,47 oC. Indonesia mempunyai kelembapan udara relatif tinggi dimana pada tahun 2008 rata-rata berkisar antara 81 persen setelah mengalami penurunan dari tahun 2007 yaitu sekitar 83,1 persen.

Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi, dan perputaran atau pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan selama 2004 berkisar antara 996,60 mm sampai dengan 492,7 mm. Kecepatan angin hamper merata di seluruh provinsi di Indonesia setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 2,48 km/jam sampai dengan 21,0 km/jam. Faktor lain yang mempengaruhi hujan dan arah atau kecepatan angin adalah perbedaan tekanan udara.

4.1.3 Keadaan Demografi

Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan. Usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk dilakukan dengan cara memindahkan penduduk yang padat ke daerah yang tidak banyak jumlah penduduknya, yaiutu dikenal dengan Transmigrasi, ataupun juga perpindahan penduduk dari kota ke desa, yang disebut Urbanisasi. Selain itu, dengan mulai diberlakukannya program otonomi daerah, diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk terutama di Pulau Jawa. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan pemerintah melalui program KB (Keluarga Berencana) yang telah dicanangkan pada awal tahun 1970-an.

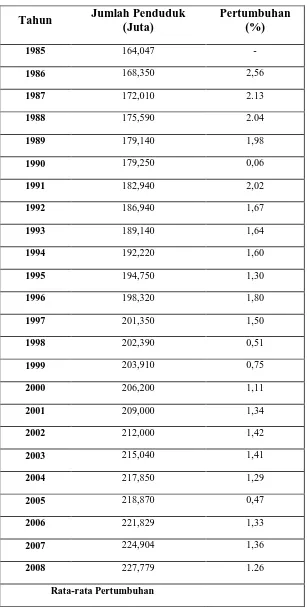

Tabel 4.1

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia

4.2 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Perkembangan ekonomi Indonesia yang terjadi selama hampir satu dekade pada tahun 1970-an telah dapat tumbuh dengan baik dengan adanya kenaikan harga minyak yang tinggi. Pendapatan perkapita Indonesia pada tahu 1970 hingga 1979 naik hingga lebih dari 5 kali lipat, takni dari 80 US$ pada tahun 1970 menjadi 410 US$ pada akhir tahun 1979. Memasuki dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia mulai menghadapi berbagai tantangan berat, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan yang bersumber dari eksternal tercermin pada perkembangan ekonomi global pada tahun 1982 yang ditandai oleh kelesuan ekonimi dan merosotnya harga minyak bumi sejak akhir tahun 1981. Kelesuan yang terjadi pada perekonomian dunia telah mengakibatkan turunnya permintaan akan barang-barang ekspor non-migas Indonesia.

Sementara itu, penurunan harga minyak menimbulkan tekanan-tekanan berat pada neraca pembayaran dan terbatasnya sumber devisa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, serta menurunnya penerimaan pemerintah utuk menggerakkan perekonomian. Keadaan ini diperberat lagi dengan berbagai masalah internal terutama mendesaknya ketersediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah dengan cepat. Dari segi lembag keuangan, pemberian kredit perbankan pada awalnya sangat tergantung pada kredit likuiditas Bank Indonesia. Sementara itu, pasar modal sebagai alternatif pembiayaan pembangunan belum berkembang.

migas dan non-migas merosot masing-masing dengan 19 persen dan 7 persen sebagai dampak resesi perekonomian yang melanda dunia pada waktu itu. Cadangan devisa pada bank sentral merosot hanya menjadi 3.074 juta US$ pada akhir Maret 1983, sementara neraca transaksi berjalan mengalami defisit 7.073 juta US$ yang tidak diimbangi dengan kelebihan neraca modal di luar sektor moneter. Dengan makin melemahnya permintaan dalam negeri, dominasi pemerintah dalam menopang kegiatan ekonomi makin menurun, dan mendorong serta meningkatkan peran serta sektor swasta dalam meneruskan kelangsungan pembangunan nasional.

Dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, maka ditempuh beberapa kebijakan pengendalian moneter yang menuju kea rah mekanisme pasar. Kebijakan tersebut diawali dengan mendevaluasi nilai tukar rupiah pada 30 Maret 1983 dri Rp. 702,50 menjadi 970/ US$ guna mengembalikan daya saing Indonesia. Lalu pemerintah melakukan langkah-langkah penyesuaian, antara lain membebaskan eksportir untuk menyerahkan devisa hasil ekspor serta melalui tindakan-tindakan deregulasi dan birokratisasi. Sedangkan langkah deregulasi di bidang keuangan dan moneter berupa Paket Kebijakan 1 Juni 1983 dengan maksud utama untuk mendorong kemandirian dunia perbankan.

terbuka (open market operation), sejak Bulan Februari 1984 Bank Indonesia menerbitka instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyediakan fasilitas diskonto.

SBI pada dasarnya merupakan instrumen moneter tidak langsung yang diadakan untuk menyedot kelebihan uang beredar di masyarakat jika kondisi moneter terlalu ekspansif. Kebijakan moneter yang ekspansif dapat dilakukan dengan menurunkan duku bunga fasilitas diskonto, dan sebaliknya kebijakan moneter kontraktif dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga diskonto. Perbankan dapat memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki dengan membeli SBI jika dana tersebut tidak dipinjamkan ke masyarakat. Sebaliknya, untuk menambah uang beredar (ekspansi), sejak tanggal 1 Februari 1985, Bank Indonesia menerbitkan pula instrumen OPT baru berupa Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Instrumen ini digunakan dalam rangka pelaksannaan pemberina kredit dan pinjaman antar bank.

Mengingat sedemikian beratnya tekanan-tekanan yang dihadapi neraca pembayaran dan belum adanya tanda-tanda perubahan harga minyak bumi dalam jangka pendek, maka untuk menghindari lebih memburuknya keadaan neraca pembayaran, pada 12 September 1986 pemerintah melakukan devaluasi September 1986, nilai tukar rupiah ditetapkan berdasarkan system mengambang bebas terhadap sekeranjang mata uang.

Berdasarkan sistem tersebut, nilai tukar ditentukan secara harian. Selanjutnya, guna mendukung kebijakan devaluasi tersebut maka pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang terutama ditujukan untuk lebih mendorong ekspor non-migas dan penanaman modal. Sebagai hasil serangkaian kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1986 naik menjadi 3,2persen dibanding 1,9persen pada tahun 1985 yang terutama disebabkan olleh meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan perdagangan.

Mulai pada tahun 1989/1990, terjadi peningkatan permintaan akan barang dan jasa dalam negeri. Keadaan ini menyebabkan naiknya lajuu inflasi hamper dua digit pada tahun 1990/1991, serta meningkatnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih dapat memberatkan beban neraca pembayaran. Laju inflasi yang tinggi dan berkepanjangan apabila tidak segera ditanggulangi secara bersungguh-sungguh akan berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan dan menghambat upaya pembangunan.

permintaan dalam negeri yang sebelumnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 1991 telah bergeser ke permintaan luar negeri yang tercermin pada peningkatan yang cukup tinggi dari ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan permintaan dalam negeri menurun dari 12,2 persen menjadi 3,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekspor barang dan jasa naik cukup pesatdari 0,5 persen menjadi 24,3 persen pad tahu 1991. Pertumbuhan ekonomi terlihat cukup tinggi pada tahun 1991 yakni 6,6 persen dibandingkan tahun 1989 dan tahun 1990 yakni masing-masing 7,5 persen dan 7,1 persen

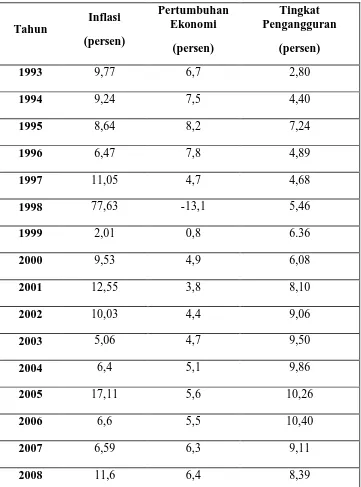

Tabel 4.2

Beberapa Indikator Makroekonomi Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

tahun-tahun yang berat bagi perekonomian kita. Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya tampil dengan rata-rata 7 persen per tahun, pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 anjlok mencapai angka -13 persen dan inflasi yang meroket mencapai 77,63 persen serta pengangguran dan kemiskinan yang juga meningkat.

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 Milyar Dollar AS, sekitar 72,5 Milyar Dollar AS adalah utang swasta yang mana dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 Millar Dollar AS jatuh tempo pada tahun 1998. Sementara, pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 Milyar Dollar AS.

Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp. 4.850/ Dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp. 17.000/ Dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak rupiah menganut sistem mengambang bebas sejak 14 Agustus 1997.

Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 Dollar/ kapita tahun 1996 dan 1.088 Dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 Dollar/kapita tahun 1998, dan dua dari tiga penduuduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tidak segera membaik.

dalam waktu yang relatif singkat. Penyebabnya terutama karena tidak dilakukannya lindung nilai (hedding) oleh bank-bank atas pinjaman yang mereka lakukan dalam mata uang asing. Diitambah lagi, kondisi arus kas perbankan makin menurun dan perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman valuta asaing (valas) jangka pendek tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada perbankan. Semua faktor di atas makin memperparah kondisi ekonomi, keuangan, dan perbankan ketika itu, serta makin memperpanjang masa krisis yang terjadi.

Di satu sisi, sektor ekspor yang diharapkan mampu menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantuungan besar pada komponen impor, kesulitan trade finacing, dan persaingan ketat di padar global. Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 1997, sementara ekspornon-migas hanya tumbuh 5,36 persen.

kepercayaan dunia usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan investasi, yang pad akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang turun menjadi 3,8 persen dari 4,9 persen pada tahun 2000.

Kecenderungan terus bertambahnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2001 sekitar 2,5 persen belum dapat sepenuhnya diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja yang memadai. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran 2001 menjadi 8,1 persen dari 6,1 persen pada tahun 2000. Di satu sisi, depresiasi nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya biaya produksi sehingga mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia yang bahan bakunya banyak diimpor dan meningkatkan inflasi menjadi 12,55 persen pada tahun 2001.

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun-tahun berikutnya dapat dikatakan cukup stabil hingga tahun 2005. Walaupun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen, lebih tinggi dari tahun 2004 yaitu sebesar 5,1 persen, tetapi di satu sisi inflasi mencapai tingkat tertingginya sejak krisis ekonomi tahun 1998 yaitu sebesar 17,11 persen dan terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS yang cukup tajam. Hal ini terkait dengan kenaikan harga BBM yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 2005.

miskin meningkat dari 36,3 juta jiwa (16,6 persen) pada akhir 2004 menjadi 70 juta jiwa (33 persen).

Setelah terjadi tekanan yang cukup tinggi pada perekonomian Indonesia pada tahun 2005, upaya-upaya yang dilakukan pemerintahhh untuk menstabilkan perekonomian membuahkan hasil di tahun berikutnya. Walaupun pada tahun 2007 perekonomian Indonesia dibayangi oleh gejolak eksternal sebagai efek dari terjadinya krisis subprime mortage di Amerika Serikat yang memperngaruhi perekonomian Amerika Serikat sendiri. Untungnya, perekonomian Indonesia masih dapat mencatat prestasi yang cukup baik, hal ini tercermin pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat inflasi dan angka pengangguran dalam negeri dan apresiasi nilai tukkat rupiah terhadpa Dollar AS di Indonesia.

4.3 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Perkembangan harga-harga barang maupun jasa masih relative dapat dikendalikan dari tahun 1985-1989, terlihat dari laju inflasi yang cukup stabil di mana tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di bidang moneter yang berhati-hati dan kebijakan fiskal yang lebih ketat serta ditunjang oleh penyediaan barang-barang konsumsi pada jumlah yang cukup dan tingkat harga yang wajar.

yang bahkan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 9,77 persen pada tahun 1993.

Walaupun pada tahun-tahun berikutnya laju inflasi dapat ditekan, akan tetapi, pada tahun 1997, inflasi kembali mengalami peningkatan bahkan di atas 10 persen. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan alam yaitu musim kering yang berkepanjangan dan kebakaran hutan yang mengakibatkan gangguan asap yang menghambat penyaluran bahan makanan, disamping itu peningkatan inflasi juga diakibatkan kareana meningkatnya harga barang yang memiliki kandungan impor.

Terus berlanjutnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan musim kering yang mengakibatkan pasokan barang, khususnya makanan, mulai mengalami penurunan dalam triwulan I pada tahun 1998. Pada saat itu juga terjadi krisis ekonomi yang sedang mengguncang dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia.

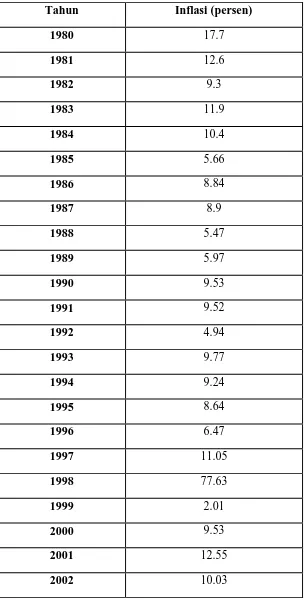

Tabel 4.3

Perkembangan Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 1980-2008

Tahun Inflasi (persen)

2003 5.06

2004 6.4

2005 17.11

2006 6.6

2007 6.59

2008 11.6

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (beberapa tahun)

Gambar 4.1

Grafik Perkembangan Inflasi Indonesia

barang dan tarif jasa seperti BBM, angkutan, listrik, air minum, rokok, dan kenaikan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri, serta meningkatnya biaya pada tingkat produsen sebagai dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah.

Inflasi kembali dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya tetapi kembali mengalami kenaikan mencapai 17,11 persen tahun 2005 akibat kenaikan harga-harga barang yang terkkena dampak kenaikan harga-harga BBM dan terganggunya pasokan BBM di berbagai daerah maupun kasus penimbunan yang mengakibatkan distribusi barang terganggu. Tetapi pada tahun 2006 dan 2007 inflasi sudah kembali terkendali di bawah 10 persen tidak terlepas dari perkembangan nilai tukar rupiah yang cukup stabil, ketersediaan pasokan bahan makanan yang cukup dari hasil dukungan pemerintah yang mengendalikan kenaikan harga-harga komoditas internasional. Namun, pada tahun 2008, inflasi kembali mengalami peningkatan menjadi 11,6 persen.

4.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Indonesia

Pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Berikut ini merupakkan tabel perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia untuk beberapa tahun.

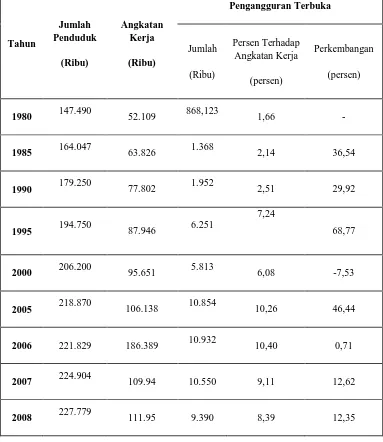

Tabel 4.4

Perkembangan Pengangguran Terbuka Indonesia

Tahun

Hampir disetiap tahunnya jumlah pengangguran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1980 jumlah pengangguran menunjukkan angka 868.123 orang, 1,66 persen dari jumlah angkatan kerja Indonesia. Memasuki tahun 1985, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka pengangguran juga menunjukkan peningkatan sebesar 36,54 persen dari tahun 1980.

Pada tahun 1995, jumlah pengangguran meningkat dengan pesat bila dibandingkan dengan perkembangan lima tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 68,77 persen, dimana tingkat pengangguran pada tahun itu cukup tinggi yaitu sebesar 7,24 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Indonesia.

Memasuki tahun 2005 angkatan kerja Indonesia juga mengalami peningkatan dan peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan angka pengangguran yaitu sebesar 106.138 dengan tingkat pengangguran 10,26 persen. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun 2000, dimana tingkat pengangguran pada tahun tersebut hanya berkisar 6,08 persen.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 111,95 juta orang, bertambah 470 ribu orang dibanding jumlah angkatan kerja Februari 2008 sebesar 111,48 juta orang atau bertambah 2,01 juta orang dibanding Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 102,55 juta orang, bertambah 503 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2008 sebesar 102,05 juta orang, atau bertambah 2,62 juta orang dibanding keadaan Agustus 2007 sebesar 99,93 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 8,39 persen, mengalami penurunan dibanding pengangguran Februari 2008 sebesar 8,46 persen, dan pengangguran Agustus 2007 sebesar 9,11 persen.

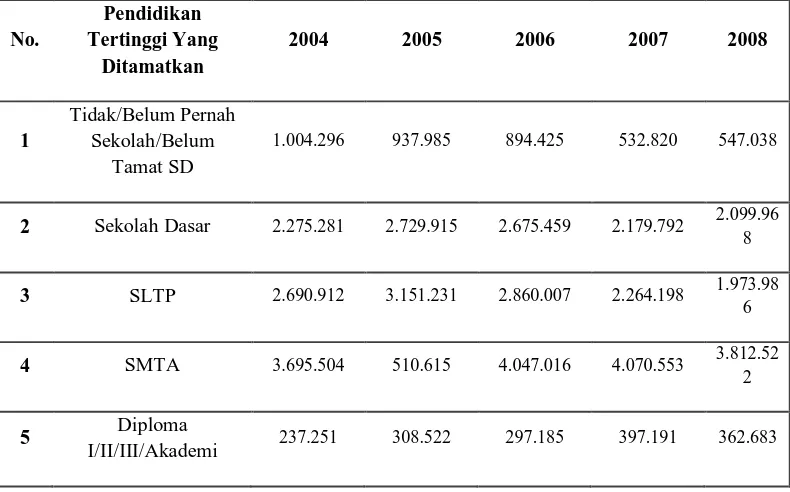

Pengangguran terbanyak adalah dengan penduduk dengan pendidikan terakhir SMTA, kemudian SLTP dan SD, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5

Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Pendidikan Tahun 2004-2008

1.004.296 937.985 894.425 532.820 547.038

2 Sekolah Dasar 2.275.281 2.729.915 2.675.459 2.179.792 2.099.96 8

3 SLTP 2.690.912 3.151.231 2.860.007 2.264.198 1.973.98

6

4 SMTA 3.695.504 510.615 4.047.016 4.070.553 3.812.52

2

5 Diploma

6 Universitas 348.107 395.538 375.601 566.588 598.318

Total 10.251.351 12.630.106 11.104.693 10.011.142 9.394.51 5

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari 9.394.515 orang pengangguran di Indonesia pada tahun 2008, sebanyak 547.038 orang adalah tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar, kemudian sebanyak 2.099.968 orang pendidikan SD, sebanyak 1.973.986 orang pendidikan SLTP, dan 3.812.522 orang pendidikan SMTA. Hal menarik adalah bahwa pengangguran dengan tingkat sarjana semakin meningkat setiap tahunnya, mulai dari 348.107 orang pada tahun 2004 menjadi 598.319 pada tahun 2008.

4.5 Analisis Data

Untuk melihat apakah terdapat hubungan saling mempengaruhi (kausalitas) dan hubungan keseimbangan jangka panjang antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia, maka digunakan Granger Causality Test dan

Cointegration Test. Analisis Granger Causality test bertujuan untuk melihat

hubungan timbal balik (kausal) antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Sedangkan analisis Cointegration test bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia dalam jangka panjang.

4.5.1 Uji Akar-Akar Unit (Unit Roots Test) dan Uji Derajat Integrasi

Dasar teoritis yang digunakan dalam menguji perilaku data tingkat inflasi dan tingkat suku bunga adalah Uji Akar Unit yang dikembangkan oleh Dickey Fuller (1979-1981).

Uji ini dilakukan untuk melihat validitas suatu data. Pengujian ini diperlakukan untuk menghindari model lancung atau bias (tidak efisien). Uji Akar-Akar Unit dan Derajat Integrasi ini menggunakan ADF (Augmented Dickey

Fuller) statistik untuk kurun waktu 1980-2008.

Berikut ini merupakan hasil Uji Akar-Akar Unit untuk melihat apakah data yang diperoleh stasioner dan melihat pada derajat atau orde diferensi ke berapa data yang diamati akan stasioner dengan menggunakan Uji Derajat Intergrasi.

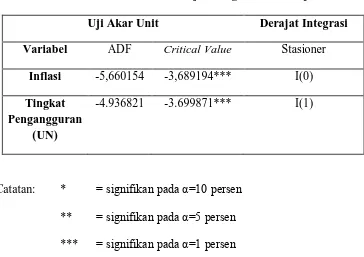

Tabel 4.6

Hasil Estimasi ADF dan Derajat Integrasi Untuk Uji Akar Unit Uji Akar Unit Derajat Integrasi Variabel ADF Critical Value Stasioner

Inflasi -5,660154 -3,689194*** I(0) Tingkat

Pengangguran (UN)

-4.936821 -3.699871*** I(1)

Catatan: * = signifikan pada α=10 persen ** = signifikan pada α=5 persen *** = signifikan pada α=1 persen

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil Uji Akar Unit (Unit

I(0). Artinya variabel tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data tingkat level dengan tingkat signifikansi pada α= 1 persen.

Sedangkan variabel tingkat pengangguran stasioner pada derajat integrasi pertama atau pada I(1). Artinya variabel tingkat pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data tingkat first difference atau I(1) dengan tingkat signifikansi pada α= 1 persen.

Hal ini dapat terlihat berdasarkan hasil ADF stasistik yang diperoleh untuk tingkat inflasi adalah sebesar -5,660154, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikansi 1 persen adalah sebesar -3.689194, tingkat signifikansi 5 persen adalah 2.971853, dan pada tingkat signifikansi 10persen adalah sebesar -2.625121. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai ADF lebih besar daripada nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tingkat inflasi telah stasioner.

Berdasarkan hasil ADF statistik, diperoleh nilai untuk tingkat pengangguran sebesar -4.936821, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikansi 1 persen adalah sebesar 3.699871, pada tingkat signifikansi 5 persen sebesar -2.976263, dan tingkat signifikansi 10 persen sebesar -2.627420. hasil ini menunjukkan nilai ADF yang lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tingkat pengangguran telah stasioner.

4.5.2 Uji Kausalitas Granger (Granger causality Test)

a. Hubungan dua arah (saling mempengaruhi) b. Hubungan satu arah

c. Sama sekali tidak ada hubungan (tidak mempengaruhi).

Berikut ini akan dianalisis hasil estimasi Uji Kausalitas Granger untuk variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia selama kurun waktu 1980-2008.

Tabel 4.7

Hasil Estimasi Uji Kausalitas Granger Pairwise Granger Causality Tests

Date: 03/04/10 Time: 21:09 Sample: 1980 2008

Lags: 4

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

UN does not Granger Cause INFLASI 25 8.28464 0.00081 INFLASI does not Granger Cause UN 1.11005 0.38591

Berdasarkan hasil Uji Granger Causality di atas menunjukkan bahwa antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia terdapat hubungan kausalitas satu arah, dimana tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-statistik, dimana Fhitung > Ftabel (8,28464 > 4,54) signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang mempengaruhi dari tingkat pengangguran ke tingkat inflasi di Indonesia.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi namun tingkat inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia selama kurun waktu tahu 1980-2008. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan, yaitu antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia memiliki hubungan kausalitas, dalam hal ini kausalitas satu arah, di mana tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia.

Namun jikalau diperhatikan, hasil analisis tersebut memiliki hubungan kausalitas satu arah pada Lag keempat. Pada Lag pertama, kedua dan ketiga hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Lag kempat yang digunakan dalam estimasi uji Granger Causality ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran akan memberi pengaruh terhadap tingkat inflasi setelah empat dalam period ke depan dalam kurun waktu penelitian, yaitu tahun 1980-2008. Sementara untuk periode satu, dua, dan tiga tahun ke depan belum memberikan pengaruh sama sekali.

4.5.3 Uji Kointegrasi

• Lakukan estimasi model

• Dapatkan residual dari model tersebut

• Uji apakah sudah stasioner. Apabila residualnya sudah stasioner, berarti ada

kointegrasi.

Berikut ini hasil uji kointegrasi dengan Uji Augmented Engle-Granger antara tingkat inflasii dengan tingkat pengangguran di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1980-2008.

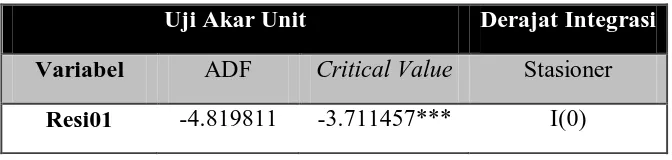

Tabel 4.8

Hasil Estimasi Uji Kointegrasi

Uji Akar Unit Derajat Integrasi

Variabel ADF Critical Value Stasioner Resi01 -4.819811 -3.711457*** I(0)

Berdasrakan hasil ADF statistik yang diperoleh untuk residual adalah sebesar -4.819811, sedangkan nilai kritis untuk tigkat signifikansi 1persen adlah sebesar -3.711457, untuk tingkat signifikansi 5persen adalah -2.981038, dan untuk tingkat signifikansi 10 persen adalah sebesar -2.629906. Hasil ini menunjukkan nilai ADF yang lebih besar daripada nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual telah stasioner, dengan kata lain bahwa ada kointegrasi antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1980-2008.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis data yang dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dari hasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) pada variabel tingkat inflasi di Indonesia menununjukkan bahwa data yang digunakan stasioner pada derajat integrasi level atau I(0), sedangkan tingkat pengangguran stasioner pada derajat first diference atau I(1).

2. Dari hasil Uji Granger Causality menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran, dimana tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Mengingat bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh terhadap tingkat inflasi, maka pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi tingkat pengangguran dan mengendalikannya dengan cara meningkatkan efektivitas kegiatan ekonomi dalam masyarakat dan menciptakan lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inflasi

2.1.1 Definisi Inflasi

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari defenisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi, yaitu :

1. Kenaikan Harga 2. Bersifat Umum

3. Berlangsung Terus-Menerus 1. Kenaikan Harga

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditi belum dapat menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi apabila kenaikan harga tersebut tidak mengakibatkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, apabila pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), pada umumnya harga-harga komoditas lain akan ikut naik karena BBM merupakan komoditi strategis, dimana sebagian besar kegiatan ekonomi memerlukan BBM, sehingga kenaikan harga BBM akan merambat pada kenaikan komoditas lainnya. Naiknya harga BBM ini dapat menimbulkan terjadinya inflasi.

3. Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan mengakibatkan inflasi apabila kenaikan harga tersebut terjadi hanya sesaat. Karena perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam jangka waktu satu bulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

2.1.2. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur laju inflasi selama satu periode tahun tertentu, diantaranya adalah :

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index)

tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan dengan melihat perekembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota provinsi-provinsi di Indonesia, seperti tampak dalam tabel berikut ini.

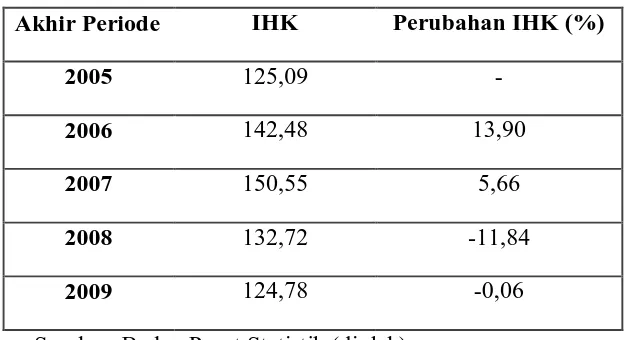

Tabel 2.1

Indeks Harga Konsumen Gabungan 66 Kota Di Indonesia, 2004-2008 (2007=100)

Akhir Periode IHK Perubahan IHK (%)

2005 125,09 -

2006 142,48 13,90

2007 150,55 5,66

2008 132,72 -11,84

2009 124,78 -0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Inflasi tahun t = X 100%

Dilihat dari cakupan komoditas yang dihitung, IHK kurang mencerminkan tingkat inflasi yang sebenarnya. Tetapi IHK sangat berguna karena menggambarkan besarnya kenaikan biaya hidup bagi konsumen, sebab IHK memasukkan komoditas-komoditas yang relevan (pokok) yang biasanya dikonsumsi masyarakat.

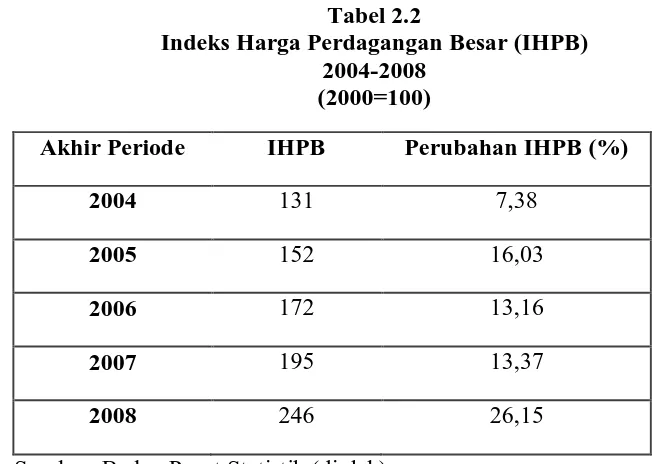

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index)

Jika IHK meluhat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (production price index). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

Tabel 2.2

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 2004-2008

(2000=100)

Akhir Periode IHPB Perubahan IHPB (%)

2004 131 7,38

2005 152 16,03

2006 172 13,16

2007 195 13,37

2008 246 26,15

Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan berdasarkan IHK :

Inflasi tahun t = X 100%

3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang dan jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP Deflator), disingkat IHI.

Angka deflator (IHI) ini dapat diperoleh melalui perhitungan, sebagai berikut :

IHI tahun t = X 100%

Perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks :

2.1.3. Teori-Teori Inflasi

Ada beberapa teori dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang inflasi (Boediono,2001 ) :

1. Teori Kuantitas Uang (Quantity Theory of Money) Menurut Irving Fischer (transaction equation) adalah :

P.T = M.V Dimana :

P = Tingkat Harga

M = Jumlah Uang Beredar (Penawaran Uang) V = Kecepatan Perputaran Uang

T = Volume Transaksi

Dalam persamaan ini dapat dikemukakan bahwa seluruh transaksi penjualan sama dengan nilai seluruh pembelian. Nilai transaksi dikali dengan harga, sedangkan nilai transaksi pembelian sama dengan jumlah uang beredar dikali dengan kecepatan beredar rata-rata perputaran uang.

Dari rumus diatas, dapat diambil kesimpulan proses terjadinya inflasi disebabkan oleh :

1. Volume Uang Beredar

besar dari kesanggupan output untuk menyerapnya (volume yang besar dari pendapatan nasional). Bila jumlah uang yang beredar tidak ditambah, maka inflasi akan beratambah secara otomatis.

2. Perkiraan Masyarakat Tentang Kenaikan Harga (expectation)

Kalau diperkirakan masyarakat akan ada perubahan harga walaupun ada penambahan yang tidak akan menyebabakan inflasi, karena perubahan harga yang terjadi masih kecil. Apabila akan ada perubahan harga yang cukup besar dan penambahan uang beredar tidak ditambah maka inflasi akan berhenti secara otomatis apapun penyebab kenaikan harga-harga dalam perekonomian tersebut.

2. Teori Keynes

Keynes menyoroti faktor inflasi melalui pendekatan teori ekonomi makronya. Menurut teori yang dikeluarkan Keynes, inflasi akan terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan pendapatannya. Terjadinya inflasi melalui beberapa proses, ada sekelompok masyarakat yang ingin bersaing untuk merebut pendapatan nasional yang lebih besar daripada kemampuan kelompok tersebut untuk mendapatkan pendapatan nasional (kekuatan monopolis, tuntutan kenaikan upah oleh para pekerja). Proses perebutan ini akhirnya diwujudkan dalam permintaan efektif sehingga menyebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang lebih besar dari barang-barang yang sanggup disediakan oleh kapasitas yang tersedia. Hal ini akan menimbulkan inflationary

gap, yang timbul akibat golongan masyarakat dalam permintaan di pasar

barang-barang. Dengan demikian akan menimbulkan kenaikan harga-harga.

berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk melakukan investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank.

Bila jumlah dari oermintaan-permintaan efektif dari semua golongan masyarakat tersebut, pada tingkat harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bias dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap muncul. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga berarti bahwa sebagian dari rencana-rencana pembelian barang dari golongan-golongan tersebut tidak bias terpenuhi. Pada periode selanjutnya golongan-golongan tersebut akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi.

permintaan efektif total tidak melebihi, pada tingkat harga yang berlaku, jumlah output yang tersedia.

3. Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (rigidities) dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka panjang”. Dengan kata lain, yang ingin diketahui adalah faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama).

Ada dua faktor yang menjadi masalah utama yang dapat menyebabkan inflasi dalam negara berkembang berdasarkan teori strukturalis, yaitu :

karena kurang efisien). Ongkos produksi yang tinggi mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Ongkos produksi juga akan makin meluas, sehingga makin banyak harga barang yang naik. Dengan demikian akan terjadi inflasi dalam perekonomian yang berkepanjangan.

b. Ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan dalam negeri, berakibat pada pertumbuhan produksi bahan makanan tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan, sehingga harga bahan makanan ini cenderung meningkat. Kenaikan harga bahan makanan ini mengakibatkan tuntutan kenaikan ongkos produksi. Jika demikian, otomatis harga hasil produksi (industri dan pertanian) akan naik lagi, sehingga kenaikan harga barang menuntut tingkat upah kembali dinaikkan, demikian seterusnya. Proses ini akan berhenti apabila harga bahan makanan tidak ikut naik kembali (karena kebutuhan sudah dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri). Akan tetapi, faktor struktural perekonomian tidak bisa menghentikan kenaikan harga bahan makanan, sehingga akan terjadi dorong-mendorong antara upah dengan kenaikan harga dan tidak akan berhenti sampai struktur perekonomian dapat diubah.

2.1.4 Jenis - Jenis Inflasi

Apabila ditinjau dari bobotnya atau besarnya laju inflasi, maka inflasi diklasifikasikan menjadi empat golongan, yaitu :

1. Inflasi ringan (inflasi merayap)

atau dibawah 10% pertahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Inflasi sedang (inflasi menengah)

Inflasi sedang atau menengah ini merupakan inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada diantara 10-30% per tahun dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Inflasi berat

Merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada diantara 30-100% pertahun. Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi hampir lumpuh total, kecuali yang dikuasai negara. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya.

4. Inflasi sangat berat

Disebut juga hyperinflasi, adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% pertahun. Dalam kondisi ini, harga-harga barang naik menjadi lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara pesat. Biasanya kondisi ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibiayai/ditutupi dengan mencetak uang.

1. Demand pull inflation, inflasi ini biasanya terdapat pada masa perekonomian

sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. Permintaan aggregate meningkat lebih cepat (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah) dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian , akibatnya terjadi inflasi.

Gambar 2.1

Inflasi Tekanan Permintaan (Demand-Pull Inflation) P

0 Y

Gambar 2.1 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat kenaikan permintaan. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva permintaan agregat dari ADo menjadi AD1 yang mendorong harga naik dari P0 menjadi P1. Kenaikan harga

AS0

AD1

AD0

Y1

Y0

P0

ini menimbulkan terjadinya inflasi . Akibat kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional bertambah dari OY0 dan OY1.

2. Cost push inflation, inflasi ini terjadi bila ada biaya produksi mengalami

kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan input lainnya yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar negeri.

Gambar 2.2 Inflasi Dorongan Biaya

(Cost-Push Inflation)

P

0 Y1 Y0 Y

Gambar 2.2 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva penawaran agregat dari ASo menjadi AS1 yang mendorong harga naik dari P0 menjadi P1. Kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional berkurang dari OY0 menjadi OY1.

AS1

AS0

AD0

P0

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan asal inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation), dimana inflasi ini timbul bisa saja karena defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan lain sebagainya sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang-barang dalam negeri secara umum dan berkesinambungan.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation), yaitu inflasi yang bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan produksi. Kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan: (1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari import, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi (dan kemudian harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor, (3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga import tersebut.

2.1.5 Dampak Inflasi

mendorong produsen untuk meningkatkan outputnya. Namun apabila tingkat inflasi sudah melampaui angka yang sewajarnya (≥ 10% per tahun), maka ada beberapa masalah sosial yang muncul, yaitu :

1. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kesejahteraan masyarakat, sederhananya dapat diukur melalui tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan masyarakat makin rendah, khususnya masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap (kecil). Misalnya, A adalah seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan total sebesar Rp. 700.000, per bulan. Tahun lalu harga beras per kilogram adalah sebesar Rp. 4.000,00. Karena itu gaji A setara dengan 175 kilogram beras setiap bulan. Apabila terjadi inflasi sebesar 20% pertahun (cateris paribus), maka tahun ini gaji A per bulan setara dengan 145 kilogram beras. Dengan demikian kesejahteraan A menurun dari kesejahteraan tahun lalu. Apabila tingkat inflasi tetap sebesar 20% per tahun, maka dalam jangka waktu 4 tahun (cateris paribus) kesejahteraan A hanya tinggal separuhnya. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin cepat penurunan tingkat kesejateraan suatu masyarakat.

2. Semakin Buruknya Distribusi Pendapatan

meningkatkan pendapatannya ≥ 20% per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan riil (pertumbuhan pendapatan nominal dikurangi laju inflasi > 0% per tahun). Akan tetapi sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil. Menurunnya pendapatan riil menggambarkan bahwa distribusi pendapatan semakin buruk.

3. Terganggunya Stabilitas Ekonomi.

Pengertian yang paling sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Produsen berproduksi pada kapasitas penuh (optimal). Konsumen juga memakai barang dan jasa optimal dengan kebutuhan. Kondisi nyaman ini akan mulai terganggu apabila inflasi relatif tinggi telah menjadi kronis.

2.1.6 Kebijakan Pengendalian Inflasi

Upaya-upaya untuk menegndalikan inflasi dapat berupa penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter :

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan maksud untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi. Bentuk kebijakan fiskal untuk jangka pendek dapat berupa :

a. Membuat perubahan yang berkaitan dengan pembelanjaan/pengeluaran pemerintah

b. Membuat perubahan yang berkaitan dengan system pajak dan jumlah pajak yang ditetapkan

Untuk jangka panjang, kebijakan fiskal dapat berupa :

a. Kebijakan penstabilan otomatik, artinya menjalankan sistem pajak yang telah ada, misalnya sistem pajak progresif dan proporsional. b. Kebijakan fiskal diskresioner, artinya kebijakan yang secara khusus

membuat perundang-undangan terhadap sistem yang ada. Misalnya membuat undang-undang, peraturan-peraturan baru di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

2. Kebijakan Moneter

sentral ini ada yang bersifat kuantitatif dan ada yang bersifat kualitatif. Kebijakan yang bersifat kuantitatif meliputi :

a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), yaitu membeli dan menjual obligasi pemerintah misalnya sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Kebijakan tingkat diskonto yaitu kebijakan dalam menetapkan tingkat bunga.

c. Kebijakan cadangan wajib (reserve requirement) yaitu kebijakan dalam menetapkan cadangan wajib untuk deposito bank dan lembaga keuangan lainnya.

Kebijakan yang bersifat kualitatif meliputi pengawasan kredit secara selektif dan moral suasion yaitu, membujuk/menghimbau secara moral kepada masyarakat pengguna jasa bank.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dilaksanakan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu kebijakan fiskal oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan, sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Sentral. Oleh sebab itu, kedua lembaga ini haruslah saling menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi inflasi atau masalah ekonomi lainnya, sehingga setiap kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Misalnya, untuk menekan laju inflasi langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pembelian terhadap barang konsumsi dan investasi turun.

2. Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan bank sentral dengan sasaran dapat mengurangi penawaran uang (supply of money) atau jumlah uang beredar. Kebijakan tersebut misalnya dengan menaikkan suku bunga dan memperbesar cadangan wajib. Kebijakan ini akan menimbulkan penurunan investasi dan menurunkan konsumsi dalam perekonomian masyarakat.

Untuk mengatasi inflasi, disamping beberapa kebijakan di atas terdapat juga pandangan Klasik dan Keynes yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi, yaitu :

1. Kelompok Ekonomi Klasik

Kelompok klasik ini memberikan formula dengan sebutan cold turkey. Strategi mengatasi inflasi ini pada dasarnya adalah melakukan pengurangan volume uang yang beredar secara drastis atau cepat. Karena dengan pengurangan volume uang yang beredar ini, tingkat harga, upah akan menyesuaikan diri secara otomatis sesuai dengan pandangan kaum Klasik tentang mekanisme hume (Species Flow). Setiap ketidakseimbangan hanya bersifat sementara, akhirnya akan menuju keseimbangan. Dengan pengeluaran uang yang berbeda, tingkat harga, upah mau tidak mau akan menyesuaikan diri terhadap perekonomian.

2. Kelompok Ekonomi Keynesian

drastis akan memberika dampak yang negatif terhadap tenaga kerja (akan meningkatkan jumlah pengangguran), karena adanya pengurangan aktivitas perusahaan akibat pengurangan jumlah uang yang beredar. Strategi

gradualism, yaitu pengurangan peredaran uang secara bertahap dalam jangka

waktu beberapa tahun akan meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.

2.2 Pengangguran

2.2.1 Definisi Pengangguran

Dalam definisi ekonomi, pengangguran tidak identik dengan tidak (mau) bekerja. Seseorang dikatakan menganggur apabila orang tersebut ingin bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan, namun tidak mendapatkannya

Gambar 2.3

Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk usia kerja, tetapi tidak mencari kerja dengan berbagai alas an, misalnya sekolah/kuliah, ibu-ibu mengurus rumah

tangga 1. ≥ 35 jam/minggu Pengangguran

2. < 35 jam/minggu (underemployed)

Pada gambar 2.3 tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan bukan usia kerja. Yang termasuk kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) adalah anak-anak (0-14 tahun) dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia ≥ 6 5 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak termasuk dalam angkatan kerja (bukan angkatan kerja), dan setiap angkatan kerja yang tidak memperoleh lapangan kerja disebut sebagai penganggur.

Dalam standard pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah : seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang

diinginkannya. Berdasarkan definisi ini, ibu-ibu rumah tangga, para mahasiswa/pelajar, anak-anak orang kaya yang sudah dewasa namun tidak bekerja, tidak digolongkan sebagai penganggur seba mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan.

2.2.2 Cara Mengukur Tingkat Pengangguran

Dalam membicarakan mengenai pengangguran, yang selalu diperhatikan bukan mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran – yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Membandingkan jumlah pengangguran di antara berbagai negara tidak akan ada manfaatnya karena tidak akan memberikan gambaran yang tepat tentang perbandingan masalah yang berlaku.

L = PL – (IR + MP + PP + PS) Di mana :

L = jumlah tenaga kerja (angkatan kerja)

PL = penduduk dalam lingkungan umur 15 – 64 tahun IR = ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja MP = mahasiswa dan pelajar

PP = pekerja yang telah pensiun dan tidak ingin bekerja lagi

PS = orang-orang tidak sekolah dan tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan.

Penduduk dalam lingkungan umur 15-64 tahun, yaitu PL, dapat dipandang sebagai tenaga kerja potensial. mereka sudah dapat digolongkan sebagai tenaga kerja apabila mereka benar-benar memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. tetapi sebagian dari mereka, berdasarkan kepada pilihan mereka sendiri, memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan. Oleh sebab itu jumlah tenaga kerja yang sebenarnya terdapat dalam perekonomian (L), yang digolongkan sebagai angkatan kerja atau labour force, adalah jumlah tenaga kerja yang dihitung dengan menggunakan persamaan diatas. Perbandingan di antara angkatan kerja yang sebenarnya dengan penduduk dalam lingkungan umur 15-64 tahun dinamakan tingkat partisipasi tenaga kerja (labour participation rate), yang dapat dihitung melalui formula sebagai berikut :

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) %

Tingkat pengangguran (%) %

Dimana :

U = jumlah pengangguran

L = jumlah tenaga kerja (angkatan kerja)

2.2.3 Jenis Pengangguran

Jenis pengangguran ditinjau dari teori ekonomi makro dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pengangguran sukarela (vouluntary

unemployment) dan pengangguran terpaksa (invouluntary unemployment).

Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang bersifat sementara, karena mereka tidak mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku dan berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih cocok. Pengangguran terpaksa adalah pengangguran yang terpaksa diterima oleh pencari kerja, walaupun pada tingkat upah yang berlaku sesungguhnya dia masih bersedia/ingin bekerja.

Jenis pengangguran ditinjau dari interpensi ekonomi, antara lain dapat berupa hal-hal berikut :

1. Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)

Pengangguran ini bersifat sementara, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan waktu, informasi maupun karena kondisi geografis antara pencari kerja dan kesempatan (lowongan kerja). Mereka yang tergolong dalam kategori pengangguran sementara pada umumnya rela menganggur (vouluttary

unemployment) untuk mendapat pekerjaan.

a. Tenaga kerja yang baru pertama kali mencari kerja. Setiap tahun terdapat golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan kerja. Di samping itu, pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan pelajarannya juga akan secara efektif mencari kerja.

b. Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Ketika perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi, terdapat perusahaan yang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerja. Ini akan mendorong orang-orang yang sedang bekerja meninggalkan pekerjaanya, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pribadinya atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

c. Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Terdapat golongan pekerja yang dahulu telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan untuk bekerja kembali. Golongan tenaga kerja ini dapat dilihat dari contoh berikut: seorang anak muda berhenti bekerja karena ingin meneruskan pelajarannya. Setelah tamat, ia mencari pekerjaan yang baru.

2. Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)

struktural merupakan masalah dimasa mendatang, jika tidak ada perbaikan kualitas SDM.

Penyebab timbulnya pengangguran struktural adalah:

a. Adanya perkembangan teknologi yang menyebabakan munculnya oengangguran teknologi.

b. Adanya kemunduran yang disebabkan persaingan dari luar negeri atau dari luar daerah. Pengangguran struktural yang disebabkan persaingan dari luar negeri banyak dialami oleh negara-negara maju. Untuk menghindari hal tersebut, maka negara tersebut akan membatasi impor barang-barang ke negara mereka.

c. Terjadinya kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dari kawasan lain.

3. Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)

Pengangguran ini dipengaruhi oleh perubahan musim, biasanya bersifat sementara dan terjadi dalam jangka pendek secara berulang-ulang. Contohnya di sektor pertanian, di luar musim tanam atau musim panen akan terjadi pengangguran.

4. Pengangguran Siklikal (Cyclical Unemployment)

Dalam kondisi perekonomian, kesempatan kerja penuh atau full

employment sering disalahtafsirkan banyak orang. Banyak yang menganggap

bahwa hal it berarti dalam perekonomian tidak terdapat pengangguran –yaitu tenaga kerja dalam perekonomian tersebut sepenuhnya bekerja. Dalam analisis makroekonomi dan juga dalam praktek penggunaan istilah tersebut, kesempatan kerja penuh adalah keadaan di mana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu tertentu semuanya bekerja. Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh ini dinamakan tingkat pengangguran alamiah atau

natural rate of employment. Sebagian ahli ekonomi lebih suka menggunakan

istilah NAIRU atau Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih dapat diartikan sebagai tingkat

pengangguran yang tidak akan mempercepat tingkat inflasi untuk menggantikan

istilah natural rate of unemployment.

Maksud dari angka 95 persen merupakan suatu ukuran kasar saja dan pada hakikatnya mengatakan bahwa pengangguran dalam suatu perekonomian mencapai 5 persen, maka perekonomian tersebut sudah dapat dianggap mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebesar 5 persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah atau NAIRU.

negara lain yang menganggap pengangguran 5 persen sebagai ukuran mencapai kesempatan kerja penuh terlalu rendah dan menganggap sudah dicapai pada tingkat pengangguran sebanyak 7 atau 8 persen.

Ahli-ahli ekonomi menganggap bahwa pengangguran friksional dan pengangguran struktural merupakan pengangguran yang wajar (oleh sebab itu kedua jenis pengangguran tersebut digolongkan sebagai natural unemployment, dan istilah ini mula-mula dekemukakan oleh Milton Friedman pada tahun 1968 – yang dianggap berlakunya tidak dapat dihindari. Inilah alasan para ahli ekonomi menganggap kesempatan kerja penuh telah tercapai apabila pengangguran dalam wujud pengangguran friksional dan struktural.