BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inflasi

2.1.1 Definisi Inflasi

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari defenisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi, yaitu :

1. Kenaikan Harga 2. Bersifat Umum

3. Berlangsung Terus-Menerus

1. Kenaikan Harga

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditi belum dapat menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi apabila kenaikan harga tersebut tidak mengakibatkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, apabila pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), pada umumnya harga-harga komoditas lain akan ikut naik karena BBM merupakan komoditi strategis, dimana sebagian besar kegiatan ekonomi memerlukan BBM, sehingga kenaikan harga BBM akan merambat pada kenaikan komoditas lainnya. Naiknya harga BBM ini dapat menimbulkan terjadinya inflasi.

3. Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan mengakibatkan inflasi apabila kenaikan harga tersebut terjadi hanya sesaat. Karena perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam jangka waktu satu bulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

2.1.2. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur laju inflasi selama satu periode tahun tertentu, diantaranya adalah :

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index)

tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan dengan melihat perekembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota provinsi-provinsi di Indonesia, seperti tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Indeks Harga Konsumen Gabungan 66 Kota Di Indonesia, 2004-2008

(2007=100)

Akhir Periode IHK Perubahan IHK (%)

2005 125,09 -

2006 142,48 13,90

2007 150,55 5,66

2008 132,72 -11,84

2009 124,78 -0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Inflasi tahun t = X 100%

Dilihat dari cakupan komoditas yang dihitung, IHK kurang mencerminkan tingkat inflasi yang sebenarnya. Tetapi IHK sangat berguna karena menggambarkan besarnya kenaikan biaya hidup bagi konsumen, sebab IHK memasukkan komoditas-komoditas yang relevan (pokok) yang biasanya dikonsumsi masyarakat.

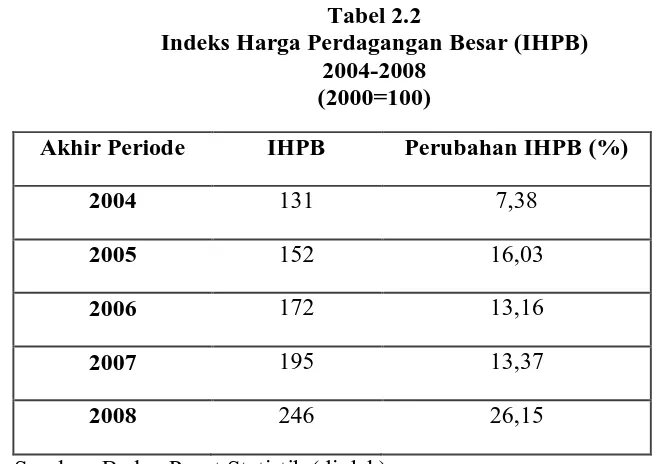

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index)

Jika IHK meluhat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (production price index). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

Tabel 2.2

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 2004-2008

(2000=100)

Akhir Periode IHPB Perubahan IHPB (%)

2004 131 7,38

2005 152 16,03

2006 172 13,16

2007 195 13,37

2008 246 26,15

Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan berdasarkan IHK :

Inflasi tahun t = X 100%

3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang dan jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP Deflator), disingkat IHI.

Angka deflator (IHI) ini dapat diperoleh melalui perhitungan, sebagai berikut :

IHI tahun t = X 100%

Perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks :

2.1.3. Teori-Teori Inflasi

Ada beberapa teori dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang inflasi (Boediono,2001 ) :

1. Teori Kuantitas Uang (Quantity Theory of Money)

Menurut Irving Fischer (transaction equation) adalah :

P.T = M.V

Dimana :

P = Tingkat Harga

M = Jumlah Uang Beredar (Penawaran Uang) V = Kecepatan Perputaran Uang

T = Volume Transaksi

Dalam persamaan ini dapat dikemukakan bahwa seluruh transaksi penjualan sama dengan nilai seluruh pembelian. Nilai transaksi dikali dengan harga, sedangkan nilai transaksi pembelian sama dengan jumlah uang beredar dikali dengan kecepatan beredar rata-rata perputaran uang.

Dari rumus diatas, dapat diambil kesimpulan proses terjadinya inflasi disebabkan oleh :

1. Volume Uang Beredar

besar dari kesanggupan output untuk menyerapnya (volume yang besar dari pendapatan nasional). Bila jumlah uang yang beredar tidak ditambah, maka inflasi akan beratambah secara otomatis.

2. Perkiraan Masyarakat Tentang Kenaikan Harga (expectation)

Kalau diperkirakan masyarakat akan ada perubahan harga walaupun ada penambahan yang tidak akan menyebabakan inflasi, karena perubahan harga yang terjadi masih kecil. Apabila akan ada perubahan harga yang cukup besar dan penambahan uang beredar tidak ditambah maka inflasi akan berhenti secara otomatis apapun penyebab kenaikan harga-harga dalam perekonomian tersebut.

2. Teori Keynes

Keynes menyoroti faktor inflasi melalui pendekatan teori ekonomi makronya. Menurut teori yang dikeluarkan Keynes, inflasi akan terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan pendapatannya. Terjadinya inflasi melalui beberapa proses, ada sekelompok masyarakat yang ingin bersaing untuk merebut pendapatan nasional yang lebih besar daripada kemampuan kelompok tersebut untuk mendapatkan pendapatan nasional (kekuatan monopolis, tuntutan kenaikan upah oleh para pekerja). Proses perebutan ini akhirnya diwujudkan dalam permintaan efektif sehingga menyebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang lebih besar dari barang-barang yang sanggup disediakan oleh kapasitas yang tersedia. Hal ini akan menimbulkan inflationary

gap, yang timbul akibat golongan masyarakat dalam permintaan di pasar

barang-barang. Dengan demikian akan menimbulkan kenaikan harga-harga.

berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk melakukan investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank.

Bila jumlah dari oermintaan-permintaan efektif dari semua golongan masyarakat tersebut, pada tingkat harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bias dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap muncul. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga berarti bahwa sebagian dari rencana-rencana pembelian barang dari golongan-golongan tersebut tidak bias terpenuhi. Pada periode selanjutnya golongan-golongan tersebut akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi.

permintaan efektif total tidak melebihi, pada tingkat harga yang berlaku, jumlah output yang tersedia.

3. Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (rigidities) dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka panjang”. Dengan kata lain, yang ingin diketahui adalah faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama).

Ada dua faktor yang menjadi masalah utama yang dapat menyebabkan inflasi dalam negara berkembang berdasarkan teori strukturalis, yaitu :

karena kurang efisien). Ongkos produksi yang tinggi mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Ongkos produksi juga akan makin meluas, sehingga makin banyak harga barang yang naik. Dengan demikian akan terjadi inflasi dalam perekonomian yang berkepanjangan.

b. Ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan dalam negeri, berakibat pada pertumbuhan produksi bahan makanan tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan, sehingga harga bahan makanan ini cenderung meningkat. Kenaikan harga bahan makanan ini mengakibatkan tuntutan kenaikan ongkos produksi. Jika demikian, otomatis harga hasil produksi (industri dan pertanian) akan naik lagi, sehingga kenaikan harga barang menuntut tingkat upah kembali dinaikkan, demikian seterusnya. Proses ini akan berhenti apabila harga bahan makanan tidak ikut naik kembali (karena kebutuhan sudah dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri). Akan tetapi, faktor struktural perekonomian tidak bisa menghentikan kenaikan harga bahan makanan, sehingga akan terjadi dorong-mendorong antara upah dengan kenaikan harga dan tidak akan berhenti sampai struktur perekonomian dapat diubah.

2.1.4 Jenis - Jenis Inflasi

Apabila ditinjau dari bobotnya atau besarnya laju inflasi, maka inflasi diklasifikasikan menjadi empat golongan, yaitu :

1. Inflasi ringan (inflasi merayap)

atau dibawah 10% pertahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Inflasi sedang (inflasi menengah)

Inflasi sedang atau menengah ini merupakan inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada diantara 10-30% per tahun dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Inflasi berat

Merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada diantara 30-100% pertahun. Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi hampir lumpuh total, kecuali yang dikuasai negara. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya.

4. Inflasi sangat berat

Disebut juga hyperinflasi, adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% pertahun. Dalam kondisi ini, harga-harga barang naik menjadi lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara pesat. Biasanya kondisi ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibiayai/ditutupi dengan mencetak uang.

1. Demand pull inflation, inflasi ini biasanya terdapat pada masa perekonomian

sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. Permintaan aggregate meningkat lebih cepat (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah) dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian , akibatnya terjadi inflasi.

Gambar 2.1

Inflasi Tekanan Permintaan (Demand-Pull Inflation) P

0 Y

Gambar 2.1 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat kenaikan permintaan. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva permintaan agregat dari ADo menjadi AD1 yang mendorong harga naik dari P0 menjadi P1. Kenaikan harga

AS0

AD1

AD0

Y1

Y0

P0

ini menimbulkan terjadinya inflasi . Akibat kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional bertambah dari OY0 dan OY1.

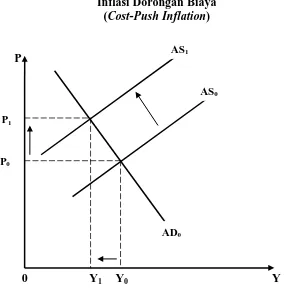

2. Cost push inflation, inflasi ini terjadi bila ada biaya produksi mengalami

kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan input lainnya yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar negeri.

Gambar 2.2 Inflasi Dorongan Biaya

(Cost-Push Inflation)

P

0 Y1 Y0 Y

Gambar 2.2 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva penawaran agregat dari ASo menjadi AS1 yang mendorong harga naik dari P0 menjadi P1. Kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional berkurang dari OY0 menjadi OY1.

AS1

AS0

AD0

P0

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan asal inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation), dimana inflasi ini timbul bisa saja karena defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan lain sebagainya sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang-barang dalam negeri secara umum dan berkesinambungan.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation), yaitu inflasi yang bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan produksi. Kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan: (1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari import, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi (dan kemudian harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor, (3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga import tersebut.

2.1.5 Dampak Inflasi

mendorong produsen untuk meningkatkan outputnya. Namun apabila tingkat inflasi sudah melampaui angka yang sewajarnya (≥ 10% per tahun), maka ada beberapa masalah sosial yang muncul, yaitu :

1. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kesejahteraan masyarakat, sederhananya dapat diukur melalui tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan masyarakat makin rendah, khususnya masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap (kecil). Misalnya, A adalah seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan total sebesar Rp. 700.000, per bulan. Tahun lalu harga beras per kilogram adalah sebesar Rp. 4.000,00. Karena itu gaji A setara dengan 175 kilogram beras setiap bulan. Apabila terjadi inflasi sebesar 20% pertahun (cateris paribus), maka tahun ini gaji A per bulan setara dengan 145 kilogram beras. Dengan demikian kesejahteraan A menurun dari kesejahteraan tahun lalu. Apabila tingkat inflasi tetap sebesar 20% per tahun, maka dalam jangka waktu 4 tahun (cateris paribus) kesejahteraan A hanya tinggal separuhnya. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin cepat penurunan tingkat kesejateraan suatu masyarakat.

2. Semakin Buruknya Distribusi Pendapatan

meningkatkan pendapatannya ≥ 20% per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan riil (pertumbuhan pendapatan nominal dikurangi laju inflasi > 0% per tahun). Akan tetapi sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil. Menurunnya pendapatan riil menggambarkan bahwa distribusi pendapatan semakin buruk.

3. Terganggunya Stabilitas Ekonomi.

Pengertian yang paling sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Produsen berproduksi pada kapasitas penuh (optimal). Konsumen juga memakai barang dan jasa optimal dengan kebutuhan. Kondisi nyaman ini akan mulai terganggu apabila inflasi relatif tinggi telah menjadi kronis.

2.1.6 Kebijakan Pengendalian Inflasi

Upaya-upaya untuk menegndalikan inflasi dapat berupa penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter :

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan maksud untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi. Bentuk kebijakan fiskal untuk jangka pendek dapat berupa :

a. Membuat perubahan yang berkaitan dengan pembelanjaan/pengeluaran pemerintah

b. Membuat perubahan yang berkaitan dengan system pajak dan jumlah pajak yang ditetapkan

Untuk jangka panjang, kebijakan fiskal dapat berupa :

a. Kebijakan penstabilan otomatik, artinya menjalankan sistem pajak yang telah ada, misalnya sistem pajak progresif dan proporsional. b. Kebijakan fiskal diskresioner, artinya kebijakan yang secara khusus

membuat perundang-undangan terhadap sistem yang ada. Misalnya membuat undang-undang, peraturan-peraturan baru di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

2. Kebijakan Moneter

sentral ini ada yang bersifat kuantitatif dan ada yang bersifat kualitatif. Kebijakan yang bersifat kuantitatif meliputi :

a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), yaitu membeli dan menjual obligasi pemerintah misalnya sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Kebijakan tingkat diskonto yaitu kebijakan dalam menetapkan tingkat bunga.

c. Kebijakan cadangan wajib (reserve requirement) yaitu kebijakan dalam menetapkan cadangan wajib untuk deposito bank dan lembaga keuangan lainnya.

Kebijakan yang bersifat kualitatif meliputi pengawasan kredit secara selektif dan moral suasion yaitu, membujuk/menghimbau secara moral kepada masyarakat pengguna jasa bank.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dilaksanakan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu kebijakan fiskal oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan, sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Sentral. Oleh sebab itu, kedua lembaga ini haruslah saling menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi inflasi atau masalah ekonomi lainnya, sehingga setiap kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Misalnya, untuk menekan laju inflasi langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pembelian terhadap barang konsumsi dan investasi turun.

2. Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan bank sentral dengan sasaran dapat mengurangi penawaran uang (supply of money) atau jumlah uang beredar. Kebijakan tersebut misalnya dengan menaikkan suku bunga dan memperbesar cadangan wajib. Kebijakan ini akan menimbulkan penurunan investasi dan menurunkan konsumsi dalam perekonomian masyarakat.

Untuk mengatasi inflasi, disamping beberapa kebijakan di atas terdapat juga pandangan Klasik dan Keynes yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi, yaitu :

1. Kelompok Ekonomi Klasik

Kelompok klasik ini memberikan formula dengan sebutan cold turkey. Strategi mengatasi inflasi ini pada dasarnya adalah melakukan pengurangan volume uang yang beredar secara drastis atau cepat. Karena dengan pengurangan volume uang yang beredar ini, tingkat harga, upah akan menyesuaikan diri secara otomatis sesuai dengan pandangan kaum Klasik tentang mekanisme hume (Species Flow). Setiap ketidakseimbangan hanya bersifat sementara, akhirnya akan menuju keseimbangan. Dengan pengeluaran uang yang berbeda, tingkat harga, upah mau tidak mau akan menyesuaikan diri terhadap perekonomian.

2. Kelompok Ekonomi Keynesian

drastis akan memberika dampak yang negatif terhadap tenaga kerja (akan meningkatkan jumlah pengangguran), karena adanya pengurangan aktivitas perusahaan akibat pengurangan jumlah uang yang beredar. Strategi

gradualism, yaitu pengurangan peredaran uang secara bertahap dalam jangka

waktu beberapa tahun akan meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.

2.2 Pengangguran

2.2.1 Definisi Pengangguran

Dalam definisi ekonomi, pengangguran tidak identik dengan tidak (mau) bekerja. Seseorang dikatakan menganggur apabila orang tersebut ingin bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan, namun tidak mendapatkannya

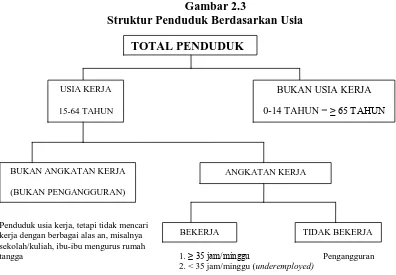

Gambar 2.3

Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk usia kerja, tetapi tidak mencari kerja dengan berbagai alas an, misalnya sekolah/kuliah, ibu-ibu mengurus rumah

tangga 1. ≥ 35 jam/minggu Pengangguran

2. < 35 jam/minggu (underemployed)

Pada gambar 2.3 tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan bukan usia kerja. Yang termasuk kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) adalah anak-anak (0-14 tahun) dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia ≥ 6 5 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak termasuk dalam angkatan kerja (bukan angkatan kerja), dan setiap angkatan kerja yang tidak memperoleh lapangan kerja disebut sebagai penganggur.

Dalam standard pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah : seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang

diinginkannya. Berdasarkan definisi ini, ibu-ibu rumah tangga, para mahasiswa/pelajar, anak-anak orang kaya yang sudah dewasa namun tidak bekerja, tidak digolongkan sebagai penganggur seba mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan.

2.2.2 Cara Mengukur Tingkat Pengangguran

Dalam membicarakan mengenai pengangguran, yang selalu diperhatikan bukan mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran – yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Membandingkan jumlah pengangguran di antara berbagai negara tidak akan ada manfaatnya karena tidak akan memberikan gambaran yang tepat tentang perbandingan masalah yang berlaku.

L = PL – (IR + MP + PP + PS) Di mana :

L = jumlah tenaga kerja (angkatan kerja)

PL = penduduk dalam lingkungan umur 15 – 64 tahun IR = ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja MP = mahasiswa dan pelajar

PP = pekerja yang telah pensiun dan tidak ingin bekerja lagi

PS = orang-orang tidak sekolah dan tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan.

Penduduk dalam lingkungan umur 15-64 tahun, yaitu PL, dapat dipandang sebagai tenaga kerja potensial. mereka sudah dapat digolongkan sebagai tenaga kerja apabila mereka benar-benar memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. tetapi sebagian dari mereka, berdasarkan kepada pilihan mereka sendiri, memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan. Oleh sebab itu jumlah tenaga kerja yang sebenarnya terdapat dalam perekonomian (L), yang digolongkan sebagai angkatan kerja atau labour force, adalah jumlah tenaga kerja yang dihitung dengan menggunakan persamaan diatas. Perbandingan di antara angkatan kerja yang sebenarnya dengan penduduk dalam lingkungan umur 15-64 tahun dinamakan tingkat partisipasi tenaga kerja (labour participation rate), yang dapat dihitung melalui formula sebagai berikut :

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) %

Tingkat pengangguran (%) %

Dimana :

U = jumlah pengangguran

L = jumlah tenaga kerja (angkatan kerja)

2.2.3 Jenis Pengangguran

Jenis pengangguran ditinjau dari teori ekonomi makro dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pengangguran sukarela (vouluntary

unemployment) dan pengangguran terpaksa (invouluntary unemployment).

Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang bersifat sementara, karena mereka tidak mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku dan berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih cocok. Pengangguran terpaksa adalah pengangguran yang terpaksa diterima oleh pencari kerja, walaupun pada tingkat upah yang berlaku sesungguhnya dia masih bersedia/ingin bekerja.

Jenis pengangguran ditinjau dari interpensi ekonomi, antara lain dapat berupa hal-hal berikut :

1. Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)

Pengangguran ini bersifat sementara, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan waktu, informasi maupun karena kondisi geografis antara pencari kerja dan kesempatan (lowongan kerja). Mereka yang tergolong dalam kategori pengangguran sementara pada umumnya rela menganggur (vouluttary

unemployment) untuk mendapat pekerjaan.

a. Tenaga kerja yang baru pertama kali mencari kerja. Setiap tahun terdapat golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan kerja. Di samping itu, pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan pelajarannya juga akan secara efektif mencari kerja.

b. Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Ketika perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi, terdapat perusahaan yang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerja. Ini akan mendorong orang-orang yang sedang bekerja meninggalkan pekerjaanya, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pribadinya atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

c. Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Terdapat golongan pekerja yang dahulu telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan untuk bekerja kembali. Golongan tenaga kerja ini dapat dilihat dari contoh berikut: seorang anak muda berhenti bekerja karena ingin meneruskan pelajarannya. Setelah tamat, ia mencari pekerjaan yang baru.

2. Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)

struktural merupakan masalah dimasa mendatang, jika tidak ada perbaikan kualitas SDM.

Penyebab timbulnya pengangguran struktural adalah:

a. Adanya perkembangan teknologi yang menyebabakan munculnya oengangguran teknologi.

b. Adanya kemunduran yang disebabkan persaingan dari luar negeri atau dari luar daerah. Pengangguran struktural yang disebabkan persaingan dari luar negeri banyak dialami oleh negara-negara maju. Untuk menghindari hal tersebut, maka negara tersebut akan membatasi impor barang-barang ke negara mereka.

c. Terjadinya kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dari kawasan lain.

3. Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)

Pengangguran ini dipengaruhi oleh perubahan musim, biasanya bersifat sementara dan terjadi dalam jangka pendek secara berulang-ulang. Contohnya di sektor pertanian, di luar musim tanam atau musim panen akan terjadi pengangguran.

4. Pengangguran Siklikal (Cyclical Unemployment)

Dalam kondisi perekonomian, kesempatan kerja penuh atau full

employment sering disalahtafsirkan banyak orang. Banyak yang menganggap

bahwa hal it berarti dalam perekonomian tidak terdapat pengangguran –yaitu tenaga kerja dalam perekonomian tersebut sepenuhnya bekerja. Dalam analisis makroekonomi dan juga dalam praktek penggunaan istilah tersebut, kesempatan kerja penuh adalah keadaan di mana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu tertentu semuanya bekerja. Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh ini dinamakan tingkat pengangguran alamiah atau

natural rate of employment. Sebagian ahli ekonomi lebih suka menggunakan

istilah NAIRU atau Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih dapat diartikan sebagai tingkat

pengangguran yang tidak akan mempercepat tingkat inflasi untuk menggantikan

istilah natural rate of unemployment.

Maksud dari angka 95 persen merupakan suatu ukuran kasar saja dan pada hakikatnya mengatakan bahwa pengangguran dalam suatu perekonomian mencapai 5 persen, maka perekonomian tersebut sudah dapat dianggap mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebesar 5 persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah atau NAIRU.

negara lain yang menganggap pengangguran 5 persen sebagai ukuran mencapai kesempatan kerja penuh terlalu rendah dan menganggap sudah dicapai pada tingkat pengangguran sebanyak 7 atau 8 persen.

Ahli-ahli ekonomi menganggap bahwa pengangguran friksional dan pengangguran struktural merupakan pengangguran yang wajar (oleh sebab itu kedua jenis pengangguran tersebut digolongkan sebagai natural unemployment, dan istilah ini mula-mula dekemukakan oleh Milton Friedman pada tahun 1968 – yang dianggap berlakunya tidak dapat dihindari. Inilah alasan para ahli ekonomi menganggap kesempatan kerja penuh telah tercapai apabila pengangguran dalam wujud pengangguran friksional dan struktural.

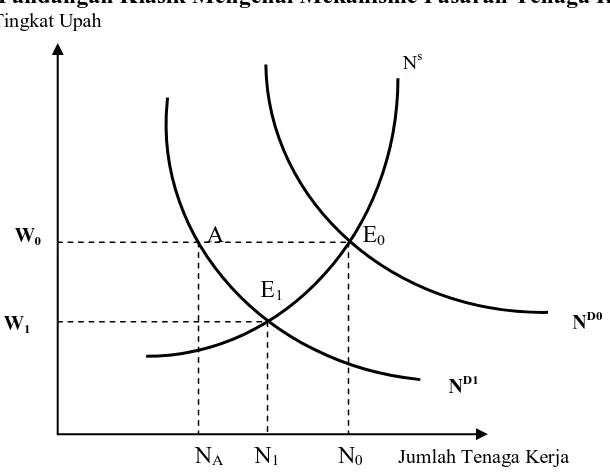

Gambar 2.4

Pandangan Klasik Mengenai Mekanisme Pasaran Tenaga Kerja

Tingkat Upah

W0 A E0

E1

NA N1 N0 Jumlah Tenaga Kerja

Kurva NDo menggambarkan kurva permintaan buruh asal, manakala kurva NS adalah kurva penawaran buruh. Dengan demikian pada mulanya tingkat upah riil adalah W0 dan jumlah buruh yang akan digunakan dalam kegiatan ekonomi adalah N0. Misalkan, terjadi perubahan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan permintaan buruh berkurang menjadi ND1. Apabila upah tetap pada tingkat W0, akan terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja sebanyak NAN0 akan berlaku dalam perekonomian. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa pengangguran dalam wujud ini akan menurunkan tingkat upah. Para penganggur akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pekerjaan dan bersedia dibayar pada tingkat upah yang lebih rendah. Persaingan di antara penganggur akan menyebabkan penurunan upah riil dan pada akhirnya menciptakan keseimbangan pasaran tenaga kerja yang baru, yaitu di titik E1. Tingkat upah riil menurun menjadi W1 dan perekonomian sekarang menggunakan hanya sebanyak N1 tenaga

Ns

ND0

kerja, berbanding dengan N0 sebelum berlaku pengurangan dalam permintaan tenaga kerja.

Menurut para ahli-ahli ekonomi klasik NAN0 bukanlah pengangguran dalam pengertian yang digunaklan dalam masa kini. Kaum klasik menganggap bahwa pengangguran sebanyak NAN0 sebagai pengangguran sukarela. Mereka merupakan tenaga kerja yang tidak mau bekerja pada tingkat upah riil sebanyak W1. Mereka hanya akan bekerja apabila upah sama dengan atau lebih tinggi dari W0. Dengan demikian mereka tidak dapat digolongkan sebagai penganggur.

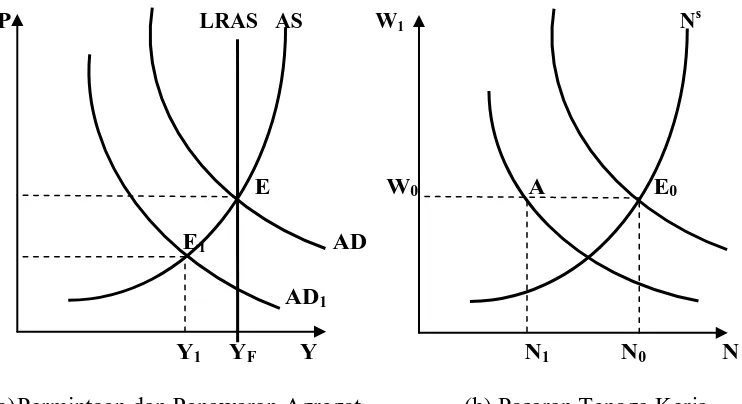

Dalam analisa modern, terdapat pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah yang dikenal dengan pengangguran konjungtor yang terjadi sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Perubahan permintaan agregat dengan kesempatan kerja ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 2.5

Pengangguran Konjungktur dan Sebab Berlakunya

P LRAS AS W1 N

s

E W0 A E0

E1 AD

AD1

Y1 YF Y N1 N0 N

perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Grafik (b) menggambarkann keadaan di pasar tenaga kerja, di mana pada mulanya kesempatan kerja penuh tercapai pada keseimbangan di titik E0 –yang berarti jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah N0 dan tingkat upah nominal adalah W0.

Seterusnya, misalkan perbelanjaan masyarakat mengalami kemunduran, yang menyebabkan perubahan kurva permintaan agregat dari AD menjadi AD1. Sebagai akibat dari perubahan ini keseimbangan di pasaran barang bergerak dari titik E menjadi E1 –yang berarti pendapatan nasional turun dari YF menjadi Y1 dan tingkat harga turun dari P0 menjadi P1. Perubahan di pasar barang ini akan mempengarugi pasar tenaga kerja. Kemerosotan permintaan agregat, yang menyebabkan penurunan harga dan pendapatan nasional akan mengurangi permintaan ke atas tenaga kerja. Perubahan ke atas tenaga kerja ini digambarkan oleh perpindahan permintaan tenaga kerja dan NDo menjadi ND1. Sebagai akibat dari perubahan ini, pada tingkat upah W0, penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sebanyak AE0. Berarti pada tingkat upah W0 sebanyak N1N0 tenaga kerja akan menganggur.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, pengangguran ini akan menyebabkan penurunan tingkat upah. Golongan Keynesian berpendapat tingkat upah tidak akan mengalami perubahan, yaitu akan tetap sebesar W0 dan menyebabkan perekonomian menghadapi pengangguran konjungtor sebanyak N1N0. Pengangguran seperti ini dinamakan juga sebagai pengangguran tidak sukarela (Invouluntary unemployment).

berlaku tersebut tidak akan menurunkan tingkat upah dan mengembalikan keseimbangan di antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Adanya persatuan tenaga kerja merupakan salah satu alasan penting yang menyebabkan tingkat upah tidak akan turun walaupun pengangguran berlaku. Biasanya persatuan pekerja akan menolak permintaan majiikan untuk menurunkan tingkat upah. Kedua, kebanyakan negara-negara industry terdapat peraturan-peraturan mengenai upah minimum, yang membatasi kemungkinan penurunan upah untuk menjamin agar operasi mereka tetap efisien. Demi meningkatkan efisiensi, banyak perusahaan yang bersedia membayar gaji yang lebih tinggi kepada para pekerja yang baik dan efisien. Oleh sebab itu, walaupun terdapat pengangguran yang cukup besar, perusahaan-perusahaan tidaklah bergairah untuk menurunkan tingkat upah.

Selain beberapa jenis pengangguran yang telah dikemukakan di atas, jenis-jenis pengangguran di negara-negara sedang berkembang dapat juga dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

a. Pengangguran Terselubung

Apabila dalam suatu kegiatan perekonomian jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, maka akan terjadi pengangguran terselubung atau pengangguran tidak kentara (disguished unemployment).

b. Pengangguran Terbuka

c. Setengah pengangguran

Setengah pengangguran adalah para pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka inginkan. Dapat juga diartikan sebagai orang yang ingin bekerja, namun belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. d. Mereka yang nampak aktif bekerja, tetapi sebenarnya kurang produktif,

yaitu mereka yang tidak digolongkan dalam pengangguran terbuka atau terselubung, namun bekerja di bawah standar produktivitas optimal.

e. Mereka yang tidak mampu bekerja secara penuh, misalnya penyandang cacat, sebenarnya ingin bekerja penuh, akan tetapi hasratnya terbentur pada kondisi fidik yang lemmah dan tidak memungkinkan.

f. Mereka yang tidak produktif, yaitu mereka yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif, akan tetapi mereka tidak memiliki sumberdaya komplemen yang memadai untuk menghasilkan output; yang mereka miliki hanya tenaga, sehingga meskipun mereka sudah bekerja keras hasilnya tetap saja tidak memadai.

2.2.4 Dampak Pengangguran

a. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

memperhatikan berbagai akibat buruk yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran terhadap perekonomian, yaitu:

1. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan penadapatan nasional yang sebenarnya adalah lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin akan dicapainya.

2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran yang diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah akan menjadi semakin sedikit.

b. Dampak Pengangguran Terhadap Mayarakat

Pengangguran akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka masih punya pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan mereka atau bantuan orang lain. Di negara-negara sedang berkembang belum terdapat program asuransi pengguran, dan karenanya kehidupan pengangguran harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman keluarga dan teman-teman. Keadaan ini potensial bias mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis.

2. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja menjadi semakin merosot.

demonstrasi dan huru hara. Kegiatan-kegiatan criminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya akan semakin meningkat.

2.3 Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

2.3.1 Kuva Phillips

a. A.W. Phillips (1958)

Pembahasan mengenai adanya hubungan antara inflasi dengan pengangguran mulai banyak diperbincangkan kira-kira pada akhir tahun 1950-an. Pada saat depresi ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 1929, terjadi inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. Didasarkan pada fakta tersebut, A.W. Phillips melakukan penelitian untuk mengamati hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran.

Dalam artikel yang berjudul “The Relationship Between Unemployment

and the Rate of Change of Money Wages in United Kingdom, 1861-1957”, A.W

Gambar 2.6 Kuva Phillips Tingkat perubahan upah (%)

UEo UE1 Tingkat Pengangguran(%)

Kurva Phillips menggambarkan sifat hubungan sebagai berikut:

1. Apabila tingkat pengangguran semakin rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan penurunan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai posisi kuat dalam

bargaining upah karena perusahaan tidak mau kehilangan faktor produksi

yang dimiliki, maka balas jasa tenaga kerja akan meningkat.

2. Apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah relatif lambat berlakunya. Dalam kondisi tingkat pengangguran yang relatif tinggi, posisi tenaga kerja lemah karena tingkat penawaran tenaga kerja yang melimpah. Perusahaan dengan mudah mendapatkan tenaga kerja pengganti apabila pekerja menuntut kenaikan upah. Namun perusahaan juga tidak mau kehilangan tenaga kerja berpengalaman sehingga tidak bisa serta merta memecat tenaga kerjanya. Dengan demikian tetap terjadi kenaikan upah tetapi relatif lambat.

∆W1

Kurva Phillips modern mensubstitusi inflasi harga untuk inflasi upah karean inflasi upah dengan inflasi harga terkait erat. Dalam periode ketika upah meningkat pesat, harga-harga juga meningkat pesat. Namun pada suatu tingkat pengangguran tertentu inflasi upah lebih cepat dari inflasi harga. Perbedaan ini disebabkan karena kenaikan upah dibarengi dengan kenaikan produktivitas.

b. Lipsey (1960)

Lipsey mencoba mengkaji mengenai hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran setelah Phillips. Lipsey mengemukakan postulat bahwa:

1. Suatu hubungan terjadi antara tingkat upah minimal dan kelebihan permintaan akan tenaga kerja.

2. Suatu hubungan yang negatif antara kelebihan permintaan akan tenaga kerja dan tingkat pengangguran.

Secara matematis, postulat tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: Wt = f (Ut)

U ↓→ ∆W ↑

Yang menunjukkan bahwa tingkat perubahan upah uang dalam periode t atau Wt adalah merupakan fungsi negatif dari tingkat pengangguran pada periode t, atau Ut dimana Ut merupakan suatu proksi untuk kelebihan permintaan akan tenaga kerja.

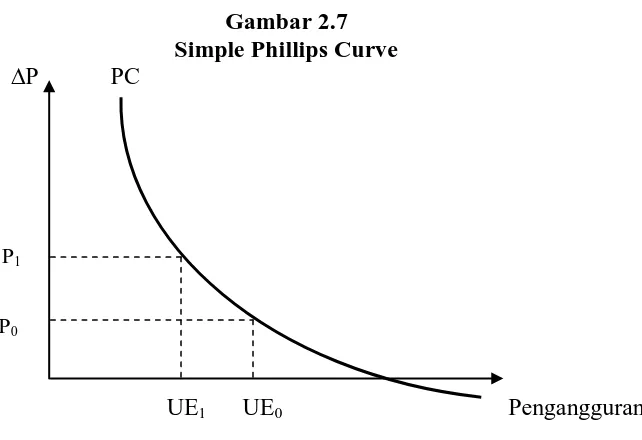

c. Samuelson dan Solow (1966)

labor cost mengalami kenaikan, dan dengan peresentase mark-up atas biaya yang

tertentu, maka harga-harga akan naik. Untuk upah-uang yang tertentu, maka kenaikan di dalam produktivitas tenaga kerja, yang diukur dengan perubahan di dalam output per tenaga kerja akan menyebabkan unit labor cost turun, dan dengan suatu mark-up yang tertentu, maka hal ini akan menyebabkan penurunan di dalam tingkat harga. Oleh karna itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antar pertumbuhan upah-uang dan inflasi, dengan mark-up yang tertentu, sangat tergantung pada laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja.

Secara sistematis, bentuk dari Kurva Phillips yang diusulkan oleh Samuelson dan Solow dapat dinyatakan sebagai berikut:

∆ Pt = f (Ut)

Ut ↓ → Pt ↑ (cateris paribus)

Dimana Pt adalah laju inflasi pada waktu t, dan Ut adalah tingkat pengangguran dalam periode yang sama. Persamaan di atas menggambarkan Kurva Phillips sebagai berikut:

Gambar 2.7 Simple Phillips Curve ∆P PC

UE1 UE0 Pengangguran

2.3.2 Pandangan Mengenai Hubungan Antara Inflasi dengan

Pengangguran

a. Adopsi Kaum Keynesian: Kurva Phillips Jangka Pendek (Short Run

Phillips Curve)

Hasil temuan A.W. Phillips diadopsi oleh ekonom Keynesian untuk menjelaskan adanya trade off antara tingkat inflasi dan pengangguran. Apabila ingin mengurangi tingkat pengangguran, maka harga yang harus dibayar adalah meningkatnya inflasi. Kaum Keynesian tidak percaya adanya suatu trade off antara inflasi dengan pengangguran dalam jangka panjang, namun mereka percaya bahwa hal itu terjadi dalam jangka pendek.

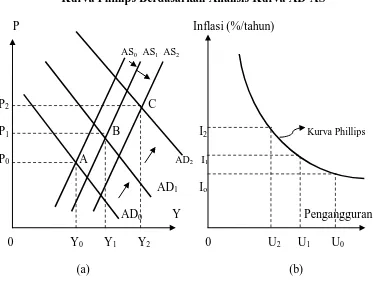

Hubungan inflasi dengan pengangguran seperti yang diungkapkan Phillips dan diadopsi kaum Keynesian, dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis kurva AD-AS seperti ditunjukkan pada diagram berikut:

Gambar 2.8

Kurva Phillips Berdasarkan Analisis Kurva AD-AS

P Inflasi (%/tahun)

AS0 AS1 AS2

P2 C

P1 B I2 Kurva Phillips

P0 A AD2 I1

AD1 Io

AD0 Y Pengangguran

0 Y0 Y1 Y2 0 U2 U1 U0

Asumsi dari analisis kurva AD-AS dalam gambar 2.8 di atas adalah analisis jangka pendek. Faktor produksi umumnya bersifat tetap (fixed input). Karena itu, pertumbuhan penawaran agregat (kurva AS) tidak bisa secepat pertumbuhan permintaan agregat (kurva AD). Tenaga kerja merupakan input tetap, dalam jangka pendek, jumlahnya tidak mudah ditambah.

Diagram 2.8.a menunjukkan apa yang terjadi jika perekonomian terus bertumbuh. Karena penawaran agregat (kurva AS) tidak bisa bertumbuh lebih cepat dari permintaan agregat (kurva AD), maka pertumbuhan ekonomi jangka pendek diikuti oleh inflasi. Dalam diagram 2.8.a titik-titik keseimbangan A, B, C menunjukkan bahwa output menjadi lebih besar (Y2 > Y1 > Y0), tetapi harga-harga umum juga menjadi lebih tinggi (P2 > P1 > P0).

Jika dianggap ada hubungan yang tetap antara kesempatan kerja (N) dengan tingkat output (Y), misalnya N = αY, di mana α > 0, maka bertambahnya output akan menambah kesempatan kerja (N2 > N1 > N0). Karena jumlah tenaga kerja juga dianggap tetap, maka penambahan kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran (U), sehingga U2 < U1 < U0. Untuk menderivasi Kurva Phillips, yang perlu dilihat adalah hubungan antara P dan U. Jika P↑ maka U↓. Hasilya adalah seperti pada gambar 2.8 (b) Kurva Phillips dalam gambar 2.8 (b) diturunkan berdasarkan analisis jangka pendek, sehingga disebut kuva Phillips Jangka Pendek (Short Run Phillips Curve,disingkat SPC).

maka tingkat pengangguran juga tidak akan segera turun, tetapi akan tetap berada di atas tingkat alamiah jangka waktu yang panjang.

Jadi, kesimpulannya pada pendukung Keynesian percaya bahwa adalah mahal biaya dalam konteks output dan employment untuk mengurangi tingkat inflasi melalui kebijakan moneter kontraktif. Oleh karena itu, mengingat adanya biaya atau pengorbanan yang sangat besar dalam upaya pengurangan tingkat inflasi melalui kebijakan moneter kontraktif, maka sebagian besar dari pengikut aliran Keynesian ini menyarankan untuk menggunakan instrument lainnya sebagai pelengkap seperti pengawasan upah dan harga, disamping kebijakan moneter itu sendiri.

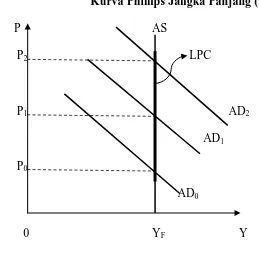

b. Adopsi Kaum Klasik: Kurva Phillips Jangka Panjang (Long Run

Phillips Curve)

Analisis kaum Keynesian seperti diuraikan di atas mengundang keberatan kaum Klasik. Menurut mereka, kelemahan analisis di atas adalah dimensi waktu yang berjangka pendek. Hasil analisis jangka pendek akan berbeda bila dengan menggunakan analisis jangka panjang. Menurut kaum Klasik, dalam jangka panjang perekonomian berada pada keadaan kesempatan kerja penuh (full

employment). Bentuk kurva AS menjadi tegak lurus, sehingga seperti ditunjukkan

Gambar 2.9

Kurva Phillips Jangka Panjang (LPC)

P AS

P2 LPC

P1 AD2

AD1

P0

AD0

0 YF Y

c. Kaum Monetaris

2.4 Penelitian Terdahulu

Grubb (1986) dalam laporan penelitiannya bahwa rata-rata di negara-negara OECD selama masa periode pasca perang, peningkatan pengangguran 1 persen per tahun berhubungan dengan penurunan inflasi upah 2 persen selama 1 atau 2 tahun pertama, berikutnya penurunan 1 persen atau lebih selama beberapa tahun ke depan. Suatu perubahan pengangguran dalam satu-satu negara secara tersendiri koefisiennya adalah 1/2 atau 2/3, tetapi untuk perubahan-perubahan pengangguran pada keseluruhan negara secara serentak, koefisiennya malah lebih besar. Perdebatan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dunia yang menciptakan hubungan negatif antara inflasi dengan pengangguran.

Gruen et.al (1997) telah meguji sejarah Kurva Phillips di Australia dalam 40 tahun sejak A.W. Phillips menafsirkannya pertama kali. Dengan menggunakan berbagai pendekatannya, mereka menafsirkan Kurva Phillips untuk harga dan biaya tenaga kerja di Australia pada tiga dekade terakhir ini. Kurva Phillips ini menunjukkan suatu peranan untuk tingkat pengangguran dan angka perubahannya dalam menentukan tingkat inflasi. Mereka menambahkan bahwa rata-rata NAIRU di Australia mengalami kenaikan dari kurang lebih 2 persen pada akhir 1960 menjadi 6 persen pada tahun 1970. Kemudian turun pada tahun 1980 selanjutnya naik sedikit antara 5,2 persen sampai dengan 7 persen.

fenomena Kurva Phillips eksis dalam perekonomian Indonesia, dimana keberadaan dan perilaku kurva tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan struktur fundamental perekonomian (regime

dependent), khususnya sebagai akibat dari krisis ekonomi 1997. Secara khusus,

pola pembentukan ekspektasi dan linieritas dalam Kurva Phillips mengalami perbedaan (perubahan) yang signifikan antara periode pre dan pasca krisis.

Habibi (2006), dalam penelitiannya tentang persamaan kurva penawaran agregat sebagai pendekatan Kurva Phillips di Indonesia menyimpulkan bahwa kesenjangan PDB berpengaruh positif terhadap inflasi. Rasio trade-off yang terjadi sebesar 0,69 persen. Artinya, usaha untuk menurunkan inflasi sebesar satu persen berdampak pada penurunan PDB riil sebesar 0,69 persen. Apabila diasumsikan setian pekerja menghasilkan nilai tambah yang sama, maka penurunan satu persen inflasi berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran sebesar 0,69 persen.

Jadi jelas bahwa, pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah dalam penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondis-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya.

Berdasarkan perumusan masalah dari beberapa hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia terdapat hubungan timbal balik (kausalitas).