AKTIVITAS ALKALOID dari BUAH TERUNG BELANDA

(Solanum betaceum) HASIL SAMBUNG PUCUK Dengan

LANCING (Solanum mauritianum) Terhadap TINGKAT

KEHAMILAN MENCIT (Mus musculus)

TESIS

Oleh

ELY SURYANI HARAHAP

097006009/KIM

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

AKTIVITAS ALKALOID dari BUAH TERUNG BELANDA

(Solanum betaceum) HASIL SAMBUNG PUCUK Dengan

LANCING (Solanum mauritianum) Terhadap TINGKAT

KEHAMILAN MENCIT (Mus musculus)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Kimia Pada Fakultas Matematika Dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Oleh

ELY SURYANI HARAHAP

097006009/KIM

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis :

AKTIVITAS ALKALOID Dari BUAH

TERUNG BELANDA (Solanum betaceum)

HASIL SAMBUNG PUCUK Dengan LANCING

(Solanum mauritianum) Terhadap TINGKAT

KEHAMILAN MENCIT ( Mus Musculus)

Nama Mahasiswa : Ely Suryani Harahap Nomor Pokok : 097006009

Program Studi : Ilmu Kimia

Menyetujui Komisi Pembimbing

( Dr.Ribu Surbakti,MS) (Prof.Dr.Tonel Barus, MSc)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Dekan,

(Prof. Basuki Wirjosentono, MS, Ph.D) (Dr. Sutarman, MSc)

Telah diuji pada

Tanggal 21 Juni 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Dr.Ribu Surbakti,MS Anggota : 1. Prof.Dr.Tonel Barus, MSc

2. Prof. Basuki Wirjosentono, MS, Ph.D 3. Prof.Dr. Pina Barus

PERNYATAAN

AKTIVITAS ALKALOID dari BUAH TERUNG BELANDA

(Solanum betaceum) HASIL SAMBUNG PUCUK Dengan

LANCING (Solanum mauritianum) Terhadap TINGKAT

KEHAMILAN MENCIT (Mus musculus)

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Medan, 20 Juni 2011

Penulis,

AKTIVITAS ALKALOID dari BUAH TERUNG BELANDA

(Solanum betaceum) HASIL SAMBUNG PUCUK Dengan

LANCING (Solanum mauritianum) Terhadap TINGKAT

KEHAMILAN MENCIT (Mus musculus)

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas Alkaloid buah Terung Belanda (Solanum betaceum) hasil sambung pucuk dengan Lancing (Solanum mauritianum) terhadap tingkat kehamilan Mencit (Mus musculus). Dimana solasodin dari buah Terung Belanda hasil sambung pucuk tersebut diekstraksi dengan kloroform dan dipekatkan dengan rotari evaporator lalu diasamkan dalam HCl 2N ( dalam methanol) dan dibasakan dengan NaOH 10N sampai pH 9 kemudian difraksinasi dengan kloroform. Kemudian ekstrak pekat tersebut diujikan terhadap mencit dimana mencit dikelompokkan menjadi empat; satu kelompok sebagai kontrol dan tiga kelompok perlakuan dengan tiga ulangan ( Po= Kontrol; P1=5%; P2=10%; P3=15%, dimana tiap kelompok diberikan ekstrak alkaloid 1 cc/hari secara oral selama 30 hari).Dari hasil menunjukkan semakin tinggi konsentrasi solasodin yang digunakan semakin menurunkan tingkat kehamilan pada mencit tersebut. Dan hasil statistik menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kehamilan mencit dengan konsentrasi efektif pada 10% dimana tidak ditemukan lagi sejumlah mencit yang mengalami kehamilan.

ACTIVITIES ALCALOIDE From TAMARILLO

(Solanum betaceum) GRAFTING With BUGWEED

(SOLANUM MAURITIANUM) On PREGNANCY RATE Of

MICE (Mus musculus)

ABSTRACT

An investigation of the activities alcaloide from Tamarillo (Solanum betaceum) grafting with Bugweed (Solanum mauritianum) on pregnancy rate of mice (Mus musculus) was carried out. Solasodine of pea Eggplant was extracted by using chloroform and concentrated by rotary evaporator, acidified in HCl 2 N (in methanol) then NaOH 10 N was added to make pH of 9 and then fractionated with chloroform. The extract was tested on mice: the mice were divided into four groups; one control group and the other three were treated groups with three replicates (Po = Control; P1 = 5%, P2 = 10%, P3 = 15%), 1 cc /day of extract solasodine was given orally once a day for 30 days. increase in alcaloide concentration seems to leads to decrease or inhibition of pregnancy, and statistical analysis showed a very significant effect on pregnancy rates of mice with an effective concentration at 10%, concentration at which pregnancy was completely inhibited.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, penelitian dan penulisan tesis ini, dengan judul “Aktivitas Alkaloid Dari Buah Terung Belanda

(Solanum Betaceum) Hasil Sambung Pucuk Dengan Lancing (Solanum Mauritianum) Terhadap Tingkat Kehamilan Mencit (Mus Musculus)”.

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi– tingginya serta ucapan terima kasih yan tulus kepada Ayahanda Usman Harahap dan Ibunda Zaidah Miryati Hasibuan untuk segenap pengorbanan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ribu Surbakti dan Prof.Dr. Tonel Barus selaku dosen pembimbing I dan II yang dengan kesabarannya telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian dan penulisan tesis ini hingga selesai.

2. Bapak Prof. Basuki Wirjosentono, MS, Ph.D dan Dr. Hamonangan Nainggolan, MSc selaku ketua program studi dan sekretaris Pascasarjana ilmu Kimia.

3. Bapak Prof. Basuki Wirjosentono, MS, Ph.D, Prof.Dr. Pina Barus, dan Ibu Dr. Yuniarti Yusak, MS selaku penguji yang banyak memberikan masukan dan saran untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana ilmu Kimia yang telah membimbing dan memotivasi serta memberi disiplin ilmu selama penulis menjalani studi.

7. Rekan–rekan penulis di program Pascasarjana ilmu Kimia angkatan 2009 (Fendi,bang Ahmad. Pak Sumatera, kak Elli FK, kak Cut, pak Haposan, Hendri (bos), Lintong, kak Sri Kuncoro) semoga persahabatan beda usia ini akan selalu abadi sampai kapan pun.

8. Sahabat – sahabat spesial penulis (Abd’Ganiy Amoto, Anton, Hendra, John, K’Nita) terima kasih telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan serta atas bantuan dan motivasi selama penulis menyelesaikan

tesis ini.

9. Selanjutnya terima kasih kepada keluarga besar di Padang Sidempuan dan dimanapun berada atas doa restu dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai selesainya tesis ini.

Serta seluruh keluarga dan teman – teman yang tidak dapat disebutan satu persatu yang telah mendoakan, memotivasi penulis, saya ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk masa yang akan datang.

Medan, 20 Juni 2011

Hormat Penulis,

RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak kedua dari enam bersaudara yang lahir pada tanggal 7 Agustus 1983 di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dari pasangan Usman Harahap dan Zaidah Miryati Hasibuan.

Penulis menjalani Sekolah Dasar di SD Negeri No. 142436 Padang Sidempaun 1989-1995, MTs Negeri Padang Sidempuan 1995-1998, SMU Negeri 3

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

RIWAYAT HIDUP v

DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix DAFTAR LAMPIRAN x BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar

Belakang 1

1.2 Perum

usan Masalah 4

1.3 Pemba

tasan Masalah 4

1.4 Tujuan

1.5 Manfa

at Penelitian 5

1.6 Metod

ologi Penelitian 5

1.7 Lokasi

Penelitian 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Terung Belanda (Solanum betaceum) 6

2.1.1 Klasiifikasi Terung Belanda 7

2.1.2 Komposisi Kimia dan Manfaat Terung Belanda 7

2.2 Tanaman Lancing (Solanum mauritianum) 9

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Lancing 10

2.3 Teknologi Sambung Pucuk 10

2.4 Senyawa Alkaloid 13

2.4.1 Klasifikasi Senyawa Alkaloid 13

2.5 Steroid 17

2.6 Solasodin 17

2.7 Gametogenesis 18

2.8 Hormon yang Berperan dalam Kehamilan 23

2.9 Prinsip Kontrasepsi dan Reproduksi 24

BAB 3 BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Alat 26

3.2 Bahan 26

3.2 Pembuatan Larutan Pereaksi 27

3.4 Metode Penelitian 28

3.4.1 Penyediaan sampel 28

3.4.2 Ekstraksi Alkaloid 28

3.4.3 Uji Alkaloid terhadap Mencit (Mus musculus) 28

3.5 Bagan Penelitian 30

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Skrining Fitokimia 31

4.2 Uji Ekstrak Solasodin terhadap Mencit (Mus musculus) 33

4.2.1 Analisis Data 34

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 39

5.2 Saran 39

DAFTAR PUSTAKA 40

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

Tabel 4.1 Hasil Uji Skrining Fitokimia terhadap Sampel 31

Tabel 4.2 Data jumlah mencit yang mengalami kehamilan setelah

diberi perlakuan berbagai konsentrasi ekstrak Alkaloid

dengan RAL menggunakan 3(r) ulangan dan 4(t) perlakuan 33

Tabel 4.3 Sidik Ragam (RAL) dengan ulangan yang sama dari Data

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

Gambar 2.1 Tanaman Terung Belanda 7

Gambar 2.2 Tanaman Lancing 10

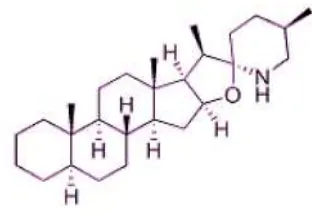

Gambar 2.3 Solasodin yang terdapat pada tanaman Solanaceae 17

Gambar 4.4 Data jumlah mencit yang mengalami kehamilan setelah

diberi perlakuan berbagai konsentrasi ekstrak Alkaloid

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul Halaman

Lampiran 1 Kandungan Gizi Buah Terung Belanda/100 gram1) 43

Lampiran 2 Gambar Tanaman Terung Belanda dan Lancing beserta

Tanaman Perpaduan Keduanya 44

Lampiran 3 Lanjutan Gambar Tanaman Terung Belanda dan Lancing

Beserta Tanaman Perpaduan Keduanya 45

Lampiran 4 Gambar Perbandingan buah Terung Belanda Konvensional

dengan Terung Belanda Hasil Sambung Pucuk 46

Lampiran 5 Gambar Proses Ekstraksi Solasodin dari Buah Terung Belanda 47

AKTIVITAS ALKALOID dari BUAH TERUNG BELANDA

(Solanum betaceum) HASIL SAMBUNG PUCUK Dengan

LANCING (Solanum mauritianum) Terhadap TINGKAT

KEHAMILAN MENCIT (Mus musculus)

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas Alkaloid buah Terung Belanda (Solanum betaceum) hasil sambung pucuk dengan Lancing (Solanum mauritianum) terhadap tingkat kehamilan Mencit (Mus musculus). Dimana solasodin dari buah Terung Belanda hasil sambung pucuk tersebut diekstraksi dengan kloroform dan dipekatkan dengan rotari evaporator lalu diasamkan dalam HCl 2N ( dalam methanol) dan dibasakan dengan NaOH 10N sampai pH 9 kemudian difraksinasi dengan kloroform. Kemudian ekstrak pekat tersebut diujikan terhadap mencit dimana mencit dikelompokkan menjadi empat; satu kelompok sebagai kontrol dan tiga kelompok perlakuan dengan tiga ulangan ( Po= Kontrol; P1=5%; P2=10%; P3=15%, dimana tiap kelompok diberikan ekstrak alkaloid 1 cc/hari secara oral selama 30 hari).Dari hasil menunjukkan semakin tinggi konsentrasi solasodin yang digunakan semakin menurunkan tingkat kehamilan pada mencit tersebut. Dan hasil statistik menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kehamilan mencit dengan konsentrasi efektif pada 10% dimana tidak ditemukan lagi sejumlah mencit yang mengalami kehamilan.

ACTIVITIES ALCALOIDE From TAMARILLO

(Solanum betaceum) GRAFTING With BUGWEED

(SOLANUM MAURITIANUM) On PREGNANCY RATE Of

MICE (Mus musculus)

ABSTRACT

An investigation of the activities alcaloide from Tamarillo (Solanum betaceum) grafting with Bugweed (Solanum mauritianum) on pregnancy rate of mice (Mus musculus) was carried out. Solasodine of pea Eggplant was extracted by using chloroform and concentrated by rotary evaporator, acidified in HCl 2 N (in methanol) then NaOH 10 N was added to make pH of 9 and then fractionated with chloroform. The extract was tested on mice: the mice were divided into four groups; one control group and the other three were treated groups with three replicates (Po = Control; P1 = 5%, P2 = 10%, P3 = 15%), 1 cc /day of extract solasodine was given orally once a day for 30 days. increase in alcaloide concentration seems to leads to decrease or inhibition of pregnancy, and statistical analysis showed a very significant effect on pregnancy rates of mice with an effective concentration at 10%, concentration at which pregnancy was completely inhibited.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki banyak keanekaragaman jenis tanaman, termasuk tanaman obat–obatan. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam nabati sebagai bahan obat, serta guna menunjang program nasional dalam

bidang keluarga berencana maka perlu dilakukan penelitian terhadap tanaman penghasil bahan baku hormon steroid. Di sisi lain Solanum juga memiliki nilai ekonomis sebagai buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut data statistik Indonesia (2011) setiap tahunnya terjadi kelahiran 4,5 juta bayi per tahun dan jumlah penduduk Indonesia kini mencapai 218.086.288 jiwa (SUPAS 2005). Dalam upaya menekan tingkat pertumbuhan penduduk, pemerintah telah melaksanakan program KB.(BKKBN,2001)

Makin meningkatnya industri obat, khususnya obat kontrasepsi dalam dasawarsa terakhir ini telah memacu usaha pemanfaatan berbagai spesies Terung sebagai sumber Solasodin. Solasodin adalah aglicon suatu alkaloid yang mempunyai inti steroid, dengan rumus bangun seperti diosgenin. Alkaloid steroid Solanum dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan beberapa hormon steroid yang digunakan untuk kontrasepsi oral. Alkaloid steroid ini mengganggu keseimbangan hormon gonadotropin, baik pria maupun wanita. (Kaspul, 2007)

dan buah berbentuk oval. Terung Belanda pada awalnya dikenal dengan nama Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendt., akan tetapi kemudian direvisi oleh Sendtner menjadi Solanum betaceum, Cav. yang termasuk dalam family Solanacae(Deny Suprihartini.dkk, 2007). Dalam 100 g Terung Belanda mengandung 82,7-87,8 g air; protein 1,5 g; lemak 0,06–1,28 g; karbohidrat 10,3 g; serat 1,4–4,29 g; abu 0,66–0,94 mg; karoten 0,371–0,653 mg; vitamin A 540 I.U. dan vitamin C 23,3– 44,9 mg. Jika buah ini dimasak, maka sebagian besar vitamin C hilang. (Suprihartini, 2007)

Solanum mauritianum atau Lancing adalah pohon kecil atau tumbuhan semak asli Amerika Selatan , termasuk Argentina Utara, Brasil Selatan , Paraguay dan Uruguay . Tanaman ini memiliki waktu hidup hingga tiga puluh tahun, dan dapat tumbuh hingga mencapai 33 kaki. Tanaman ini memiliki daun oval yang besar berwarna hijau ke abu-abuan. Bunganya berwarna ungu dengan warna kuning ditengah. Tumbuhan ini dapat berbunga sepanjang tahun dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah.

Tanaman ini mengandung senyawa glycoalkaloid Solasodin , dengan kandungan tertinggi pada buah mentah hijau (2% - 3,5% berat kering). Solaurisin,

Solauricidine , dan Solasodamin juga telah ditemukan di Solanum mauritianum. (Wikipedia, diunduh Oktober 2010)

Kemampuan tanaman jenis solanacea dalam menurunkan jumlah sperma, mengurangi kemampuan gerak sperma dan meningkatkan jumlah sperma abnormal seperti motilitas, viabilitas dan integritas membran sperma, sehingga mengganggu kesuburan pada kaum pria terletak pada Solasodin. (Kaspul,2007).

dilakukan pada pembuatan hibrida antara tanaman Ubi kayu dengan Ubi kayu racun dengan tingkat keberhasilan 93 % dan tingkat produksi Ubi kayu yang dihasilkan mencapai 3 kali lipat, dan kadar Karbohidratnya juga naik menjadi 60,8 %, karena terjadi pertambahan umur sehingga proses fotosintesis semakin sempurna.

Inovasi dan ilmu penunjang dalam bioteknologi terus berkembang. Penelitian Heryanti, R. Surbakti, dan K. Tarigan ( 2009 ) dengan melakukan sambung lidah antara tanaman Tomat dengan tanaman Kentang, diperoleh tingkat keberhasilan

13,3%. Tetapi tahun 2009 Yusma Heryanti merubah sistem penyambungan dengan melakukan sambung lengkung antara tanaman Kentang sebagai batang bawah dengan tanaman Tomat sebagai batang atas dengan persentasi keberhasilan 13,6%. Dengan meningkatkan produksi buah Kentang maupun Tomat.

1.2Perumusan Masalah

1. Apakah senyawa Alkaloid yang hanya terdapat pada tanaman Lancing, juga sudah terdapat pada buah Terung Belanda hasil perpaduan keduanya

2. Apakah senyawa Alkaloid yang terdapat pada buah Terung Belanda merupakan produk biotransport antara tanaman Lancing sebagai tanaman batang bawah, dan dapat menembus sel Terung Belanda sebagai tanaman yang disambung

1.3 Pembatasan Masalah

1. Analisis pengaruh Alkaloid yang terdapat pada buah Terung Belanda hasil perpaduan Terung Belanda dengan Lancing dilakukan secara kualitatif yang dicobakan pada Mencit (Mus musculus) selama satu bulan.

2. Terung Belanda hasil sambung pucuk dari Lancing sebagai batang bawah dan Terung Belanda sebagai batang atas diperoleh secara acak dari Fakultas Pertanian Universitas Quality di Kabanjahe, Sumatera Utara.

3. Sambung pucuk Terung Belanda dengan Lancing sebagai batas bawah dilakukan dengan teknik sambung baji tanpa memperhitungkan unsur hara, waktu tanam dan pH tanah.

1.4 Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui senyawa Alkaloid yang terdapat pada buah Terung Belanda merupakan produk biotransport antara tanaman Lancing sebagai tanaman inang bawah menembus sel Terung Belanda sebagai tanaman yang disambung.

3. Untuk menambah jenis tanaman obat kontrasepsi oral di Indonesia

4. Untuk mengubah bentuk Solasodin dari tablet (harus diisolasi terlebih dahulu) menjadi Solasodin yang dapat langsung dimakan dalam bentuk buah Terung Belanda (tanpa isolasi)

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi tentang pengaruh sambung pucuk antara Terung Belanda sebagai batang atas dan Lancing sebagai batang bawah terhadap tanaman baru Terung Belanda.

2. Memperkaya tanaman obat di Indonesia

3. Memotivasi masyarakat khususnya petani untuk membudidayakan tanaman Terung Belanda sehingga dapat meningkatkan produksi Terung Belanda.

1.6Metodologi Penelitian

pucuk tersebut. Dan kemudian dilakukan test uji alkaloid dengan pereaksi alkaloid dan juga uji Biologis terhadap tingkat kehamilan Mencit (Mus musculus).

1.7Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia, Kimia Bahan Alam dan Anatomi dan Fisiologi Hewan FMIPA Universitas Sumatera Utara.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Terung Belanda (Solanum betaceum)

Terung Belanda Solanum betaceum (syn. Cyphomandra betacea) merupakan salah satu tanaman perdu famili Solanaceae. Terung Belanda dikenal

dengan nama Tamarillo yang diadopsi dari New Zealand yang dijadikan nama standar yang digunakan dalam standar industri perdagangan.

Terung Belanda berupa tanaman perdu, tingginya 2 – 3 meter, pangkal batangnya pendek, percabangannya lebat. Daunnya tunggal, berselang-seling, bentuknya bundar telur sampai bentuk jantung. Bunga berada dalam rangkaian kecil di ketiak daun, dekat ujung cabang, berwarna merah jambu sampai biru muda. Terung Belanda merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada ketinggian antara 1000 – 1800 m di atas permukaan laut sehingga dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Pada dataran rendah, pohon Terung Belanda tidak mampu berbunga, sedangkan pada daerah sejuk, dapat mendorong pembungaan. Tanaman ini berbuah matang pada musim dingin di daerah subtropik, dan jika ditanam di daerah tropis buah matang setelah udara dingin. Terung Belanda tumbuh baik di daerah yang memiliki drainase baik, kandungan organik dan kelembapan sedang serta tidak tahan terhadap genangan air. Pohonnya berbuah lebat, berumur panjang, dan responsif terhadap pupuk kandang dan tempat-tempat kering. Pohon Terung Belanda mulai berbuah setelah 1,5 – 2 tahun dan usia produktifnya antara 5 – 6 tahun. (Anonimous, diunduh Oktober 2009)

2.1.1 Klasifikasi Terung Belanda

Gambar 2.1 Tanaman Terung Belanda Nama umum Indonesia: Terung Belanda.

Klasifikasi

Kingdom : Plantae Subkingdom : Tracheobionta Super divisi : Spermatphyta

Divisi : Magnoliophyta

Klas : Magnolipsida

Subklas : Asteridae

Ordo : Solanales

Famili : Solanaceae ( suku terung-terungan)

Genus : solanum

2.1.2 Komposisi Kimia dan Manfaat Terung Belanda

Dalam 100 g Terung Belanda mengandung 82,7-87,8 g air; protein 1,5 g; lemak 0,06–1,28 g; karbohidrat 10,3 g; serat 1,4–4,29 g; abu 0,66–0,94 mg; karoten 0,371–0,653 mg; vitamin A 540 I.U. dan vitamin C 23,3– 44,9 mg. Jika buah ini dimasak, maka sebagian besar vitamin C hilang. (Suprihartini, 2007)

Terung Belanda kaya akan provitamin A yang baik untuk kesehatan mata

dan vitamin C untuk mengobati sariawan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mineral seperti potassium, fosfor, dan magnesium mampu menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Serat yang tinggi dalam Terung Belanda bermanfaat untuk mencegah kanker dan sembelit/ konstipasi Komponen lainnya yang terkandung dalam Terung Belanda adalah vitamin E dan senyawa fenolik (termasuk antosianin dan flavonoid lainnya) serta karotenoid.

Pada suhu ruang, daya tahan simpan buah sekitar 1 minggu, tetapi pada penyimpanan dingin dengan suhu 3,5 oC + 1 oC buah dapat disimpan selama 8 minggu atau lebih. Terung Belanda dapat disimpan selama 2 minggu pada suhu refrigerator dan selama 1 minggu pada suhu ruang. Kerusakan yang umum terjadi pada buah adalah pembusukan, senesensi, dan memar. Kerusakan yang tampak pada Terung Belanda terlihat pada teksturnya yang mulai melunak, jaringan yang berubah warna menjadi kecoklatan. Pencoklatan jaringan terjadi karena adanya perubahan

komponen antosianin dan fenolik pada buah yang merupakan akibat dari produksi gas etilen selama proses maturasi.

Produksi Terung Belanda di Indonesia banyak terdapat di daerah dataran tinggi yang memiliki kondisi cuaca yang cocok untuk pertumbuhan buah Terung Belanda. Sentra produksi Terung Belanda terdapat di dataran tinggi Brastagi, Sumatera Utara. Buah Terung Belanda yang dikembangkan di Sumatera Utara merupakan salah satu buah yang memiliki masa depan dan bisa menembus pasar lokal maupun internasional. Dataran tinggi Tana Toraja di Makasar juga merupakan salah satu penghasil buah Terung Belanda. Sedangkan untuk di Pulau Jawa, produksi Terung Belanda dapat ditemukan di daerah Ciwidey dan Pangalengan, Kabupaten Bandung, serta di daerah dataran tinggi Dieng.(Anonimous, diunduh Oktober 2009)

2.2 Tanaman Lancing (Solanum mauritianum)

Tanaman ini mengandung senyawa glykoalkaloid, solasodina, dengan kandungan tertinggi pada buah mentah hijau (2% - 3,5% berat kering). Solaurisin, Solaurisidin, dan Solasodamin juga telah ditemukan di Solanum mauritianum. (Wikipedia, diunduh Oktober 2010))

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Lancing

Gambar 2.2 Tanaman Lancing Kingdom : Plantae

Divisi : Angiosperms Magnoliophyta

Klas : Eudicots

Sub klas : Asterids

Ordo : Solanales

Famili : Solanaceae

Genus : Solanum

Species : S. mauritianum

Selain itu tanaman ini juga memiliki sejumlah sinonim : Solanum auriculatum

Solanum tabaccifolium

Solanum verbascifolium (Anonimous, diunduh Oktober 2010)

2.3 Teknologi Sambung Pucuk

Sambung pucuk (Top Grafting) merupakan salah satu dari teknik penyambungan yang paling banyak digunakan dalam memadukan tanaman Terung Belanda dan Lancing. Teknik ini mempunyai banyak kelebihan dari teknik sambung lain diantaranya ; perlekatan yang padu dan sempurna antara batang Lancing dan terung sehingga aliran nutrisi dari Lancing ke tanaman Terung Belanda berjalan dengan baik sehingga, Terung Belanda dapat tumbuh dengan sebagaimana Lancing tanpa penyambungan.

Selain itu, jika dilihat dari kokohnya lokasi perpaduan kedua batang ini, maka teknik sambung pucuk adalah pilihan yang baik. Hal ini karena, semua pembuluh yang ada pada tanaman Lancing dan Terung Belanda menyatu dengan sempurna. Sehingga batang Lancing yang disambungkan dengan batang Terung Belanda dapat berdiri kokoh.

Pengerjaan sambung pucuk sangatlah mudah. Tanaman Lancing dan Terung Belanda sudah dapat disambung jika tanaman telah mempunyai setidaknya 2 hingga

3 lembar daun sejati. Namun, yang terpenting adalah penyambungan kedua tanaman ini harus dilakukan pada saat kondisinya masih berupa tanaman muda. (Husni, A. 2004)

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penyambungan antara Lancing dengan Terung Belanda diantaranya ;

1. Sterilisasi dan Sanitasi

dapat menyebabkan berkembangnya bakteri patogen, jamur, maupun virus. Untuk meminimalkan kontaminasi maka cucilah tangan dengan sabun anti-mikroba dan gunakanlah sarung tangan dari karet yang bersih ( latex gloves ).

2. Keahlian dan ketelatenan dalam pengerjaan 3. Cuaca dan waktu penyambungan

Penyambungan sebaiknya dilakukan di sore hari, kira-kira jam 2 - jam 4. Penyambungan sebaiknya tidak dilakukan di pagi hingga siang harinya karena

tingginya penguapan yang menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati. ( Rivard, 2004 )

Interaksi kimia yang terjadi pada membran sel kedua tanaman dianalisa dengan pendekatan sitologi dan biomolekular, dengan menggunakan instrumen RAPD ( Random Amplyfing Polimorphic DNA ). Interaksi kedua membran sel membentuk variasi kromosom atau transformasi gen yang baru yang didonorkan dari Lancing sebagai batang bawah (rootstock) ke Terung Belanda sebagai batang atas ( scion ) atau sebaliknya. Terjadinya fusi sel pada kedua membran yang dipadukan menyebabkan terjadi perubahan komposisi genetika maupun sifat fisis dari keduanya. Sebagai contoh, tanaman Terung adalah tanaman yang vigor dan mempunyai daya serap nutrisi makanan yang baik dari tanah. Sehingga, dengan adanya fusi sel antara membran sel batang menyebabkan perpindahan sifat vigor pada perpaduan tanaman keduanya.( Walden, 1994 )

Sedangkan pada proses penyambungan terjadilah pertumbuhan kedua membran sel dengan cara pembelahan. Pembelahan sel menyebabkan hilangnya dinding pembatas pada masing-masing membra, maka fosfolipida dan protein yang terdapat pada masing-masing membran akan berikatan yang dikatalisis oleh enzim

Fosfatase. Sehingga, terjadi ikatan fosfat-fosfat secara kovalen pada sisi polar (bagian luar ) dan ikatan peptida-peptida secara hidrogen yang terjadi pada sisi lainnya ( protein dengan protein ) dibagian dalam membran.

merupakan perpaduan keduanya maka transpor nutrisi, makanan, unsur hara, dan proses metabolisme dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu saja, pembentukan membran sel baru juga memungkinkan untuk terjadinya perpindahan

zat dari kedua tanaman. Sehingga memungkinkan terjadinya biosintesis senyawa atau molekul baru yang sebelumnya tidak dijumpai.( Finean, 1979)

2.4 Senyawa Alkaloid

Metabolit basa yang mengandung nitrogen, yang diisolasi dari tanaman

disebut alkaloid. Terdapat banyak sekali macamnya, serta strukturnya juga beragam. Meskipun demikian, penelaahan atas struktur-struktur tersebut menunjukkan bahwa alkaloid dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa alkaloid tersebut dibentuk sebagian besar dari banyak asam amino seperti: lisin, ornitin, phenilalanin, tryrosin, triptofan, serta kerangka asam-asam amino tersebut sebagian besar masih tetap asli didalam alkaloid-alkaloid yang diturunkannya. Mevalonat dan asetat merupakan prekursor dalam proses biosintesis senyawa-senyawa alkaloid-steroida.(Herbert, 2003)

2.4.1 Klasifikasi Senyawa Alkaloid

Klasifikasi alkaloid menurut kerangka atomnya;

1. Golongan piridina; piperine, coniine, trigonelline, arecoline, arecaidine, guvacine, cystisine, Lobeline, nikotina, anabasine, sparteine.

2. Golongan pyrrolidine; hygrine, cuscohygrine.

3. Golongan tropane; atropine, kokaina, ecgonine, scopalamine, catuabine. 4. Golongan kuinolina; kuinina, kuinidina, dihidrokuinina,

dihidrokuinidina, strychnine, brucine, veratrine, cevadine.

6. Alkaloid fenantrena; alkaloid-alkaloid opium (morfin, cideine, thebaine).

7. Golongan phenethylamine; mescaline, ephedrine, dopamin. 8. Golongan indola;

a. Tryptamines; serotonin, bufotenine, psilocybin. b. Ergolines; ergine, ergotamine, lysergic acid.

c. Beta-carboline; harmine, harmaline, tetrahydroharmine.

d. Yohimbans; reserpine, yohimbine. e. Vinca; vinblastine, vincristine. f. Kratom; mitragynine

g. Tabernanthe iboga; ibogaine, voacangine, coronaridine. h. Strychnos nux-vomica; strychnine, brucine.

9. Golongan purine; xantina; kafein, teobromine, theopylline 10. Golongan terpenoid;

a. Alkaloid aconitum; aconitine.

b. Alkaloid steroid (yang bertulang punggung steroid pada struktur yang bernitrogen);

a) Solanum;solasodine, solanidine, solanine, chsnonine. b) Alkaloid veratrum; veratramine,

cyclopamine,cycloposine, jervine, muldamine. c) Alkaloid salamander berapi; samandarin d) Lainnya; conessine

11. Senyawa ammonium quartenary’s; muscarine, choline, neurine. 12. Lain-lainnya; capsaicin, cynarin, phytolaccine, phytolaccotoxin. (Handani, 2010)

Cara ini digunakan untuk menyatakan jenis alkaloida yang pertama-tama ditemukan pada suatu jenis tumbuhan. Berdasarkan cara ini, alkaloida dapat dibedakan atas beberapa jenis yaitu:

1. Alkaloida tembakau 2. Alkaloida amaryllidiaceae 3. Alkaloida erythrine dan lainnya

Tapi cara ini punya kelemahan: beberapa alkaloida yang berasal dari suatu tumbuhan

tertentu dapat mempunyai struktur yang beda.

Berdasarkan asal-usul biogenetik.

Cara ini sangat berguna untuk menjelaskan hubungan antara berbagai alkaloida yang diklasifikasikan Berdasarkan berbagai jenis cincin heterosiklik. Dari biosintesa alkaloida, menunjukkan bahwa alkaloida berasal dari hanya beberapa asam amino tertentu saja. Dapat dibedakan:

1. Alkaloida alisiklik (berasal dari asam-asam amino ornitrin & lisin)

2. Alkaloida aromatik jenis fenilalanin (berasal dari fenilalanin, tirosin & 3,4-dihidrofenilalanin)

3. Alkaloida aromatik jenis indol (berasal dari triptopan). (Handani, 2010)

Sistem klasifikasi yang paling banyak diterima adalah menurut Hegnauer dimana alkaloid dikelompokkan atas:

1. Main Alkaloid

Protoalkaloid merupakan amin yang relatif sederhana dimana nitrogen asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik. Protoalkaloid diperoleh berdasarkan biosintesis dari asam amino yang bersifat basa. Pengertian amin biologis sering digunakan untuk kelompok ini.

3. Pseudoalkaloid

Pseudoalkaloid tidak diturunkan dari prekursor asam amino. Senyawa ini biasanya bersifat basa. Ada dua seri alkaloid yang penting dalam kelompok ini yaitu alkaloid

steroidal dan purin. ( Sovia, 2006)

Sifat-sifat alkaloid:

1. Dalam tumbuhan alkaloid terdapat dalam bentuk bebas, garam atau dalam N-oksida

2. Sebagian besar merupakan kristal yang halus yang bereaksi dengan asam membentuk garam, lainnya amorf.

3. Kebanyakan mengandung atom Oksigen, kecuali coniine (Hemlock) dan nikotin (tembakau) yang tidak memiliki Oksigen berbentuk cair. 4. Kebanyakan tidak barwarna kecuali berberine (kuning) dan garam

sanguinarine (merah tembaga)

5. Kelarutannya sangat bervariasi tergantung struktur

Dalam bentuk basa bebas, sedikit larut dalam air, larut dalam pelarut organik 6. Dalam bentuk garam sebaliknya

ex : Strychnine HCl lebih larut dalam air daripada bentuk basanya 7. Perkecualian : Caffeine basa, terekstraksi oleh air

Colchicine larut dalam air,dalam suasana asam, netral dan basa

8. Quinine Sulfat kelarutan 1 bagian dalam 1000 bagian air (Kramer, 2000)

tinggi, yaitu antara 2,0 % hingga 3,5 %. Senyawa tersebut merupakan bahan baku untuk kontrasepsi oral untuk program keluarga berencana.(Kaspul,2007 )

2.5 Steroid

Penggunaan steroid sebagai senyawa kimia alami sangat luas, antara lain sebagai obat kontrasepsi ( solasodin dan diosgenin), kardiotonik (digitoksin),

precursor vitamin D (ergosterol) serta senyawa anabolic (androgen).

Steroid merupakan turunan dari siklopentana perhidrofenantren, yang terdiri dari 17 atom C yang terdapat dalam hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Inti steroid yang jenuh disebut gonane. Semua golongan steroid merupakan turunan dari gonane yang mengalami substitusi oksidasi atau dehidrogenasi.

Steroid di alam terdapat pada hewan yang berasal dari tri terpen lanosterol, sedangkan pada tumbuhan berasal dari sikloartenol melalui reaksi transformasi. (Kurt B.G. Torssell, 1991)

2.6 Solasodin

Solasodin merupakan golongan alkaloid steroid yang sangat penting untuk produksi obat-obatan setelah diosgenin. Struktur solasodina mirip dengan diosgenin, dimana satu atom Oksigen diganti dengan atom Nitrogen, mempunyai 27 atom C, yang banyak dihasilkan oleh tanaman solanum sp.

Rumus molekul solasodina adalah C27H43O2N, larut dalam alkohol, aseton dan sedikit larut dalam air serta praktis tidak larut dalam eter, larutan bebas dalam benzene, piridina dan kloroform.

Komposisi glikosida yang mengandung solasodina dari tanaman solanum sp, yaitu:

a. Solasonin : solasodina - galaktosa- glukosa-rhamnosa

b. Solamargin : solasodina - galaktosa – rhamnosa – rhamnosa (Wikipedia, diunduh Juni 2006)

Menurut Soehadi dan Santa (1992), alkaloid steroid solasodin bersifat kompetitif terhadap reseptor Folicle Stimulating Hormon (FSH) sehingga pelepasan FSH dari hipofisis akan terganggu. Folicle Stimulating Hormon berperan sebagai mediator untuk mengikat androgen dalam spermatogenesis. Jika FSH terganggu maka spermatogenesis menjadi terhambat (Ghufron dan Herwiyanti, 1995) dan menurunkan kualitas spermatozoa yang dihasilkan (Kaspul, 2001). Kualitas spermatozoa yang dihasilkan akan menentukan fertilitas pria. Jika kualitas spermatozoa menurun maka fertilitasnya juga akan menurun. Penurunan fertilitas ini menunjang pemanfaatan Terung sebagai bahan antifertilitas, namun diharapkan penggunaan ekstrak Solasodin ini tidak akan menurunkan produksi testosteron agar tidak menurunkan libido. Jika libido menurun maka tidak akan ada akseptor yang mau menggunakan antifertilitas tersebut.

2.7 Gametogenesis

Merupakan peristiwa pembentukan sel gamet, baik gamet jantan/sel spermatozoa (spermatogenesis) dan juga gamet betina/sel ovum.

a. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa. Dibentuk di dalam tubula seminiferus. Dipengaruhi oleh beberapa hormon yaitu :

sertoli untuk meghasilkan ABP (Androgen Binding Protein) untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis.

2. Hormon LH (Latenizing Hormone) yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosterone (yaitu suatu hormon sex yang penting untuk perkembangan sperma).

Berlangsung selama 74 hari sampai terbentuknya sperma yang fungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia. Sehingga tidak ada batasan

waktu, kecuali bila terjadi suatu kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria.

b. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Proses oogenensis dipengaruhi oleh beberapa hormon yaitu :

1. Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum.

2. Hormon Estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH.

3. Hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi (yaitu proses pematangan sel ovum).

4. Hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH

Bagan/skema spermatogenesis

Sel spermatogonium (2n)

Mitosis

Spermatosit primer

Meiosis I

Spermatosit sekunder Spermatosit sekunder

Meiosis II

Spermatid Spermatid Spermatid Spermatid

Sperma (n) Sperma (n) Sperma (n) Sperma (n)

Bagan/skema Oogenesis

Sel oogonium (2n)

Mitosis

Oosit primer (2n)

Meiosis I

Badan kutub primer Oosit sekunder (2n)

Meiosis II

Badan kutub sekunder Badan kutub sekunder Badan kutub sekunder Ootid

Setelah ovulasi maka sel ovum akan mengalami 2 kemungkinan yaitu :

a. Tidak terjadi fertilisasi maka sel ovum akan mengalami menstruasi yaitu luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Terjadi secara periodik/siklus. Mempunyai kisaran waktu tiap siklus sekitar 28-35 hari setiap bulannya.

Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase yaitu :

1. Fase Menstruasi yaitu peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak

dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakbiatkan juga karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progresteron sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidaka ada. 2. Fase Proliferasi/fase Folikuler ditandai dengan menurunnya hormon

progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Sel folikel berkembang menjadi folikel de Graaf yang masak dan menghasilkan hormon estrogern yang merangsangnya keluarnya LH dari hipofisis. Estrogen dapat menghambat sekersei FSH tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. 3. Fase Ovulasi/fase Luteal ditandai dengan sekresi LH yang memacu

matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah mentruasi 1. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel dan folikel aka mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah.

sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan/menstruasi.

b. Terjadi fertilisasi yaitu peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zygote. Zygote akan menempel/implantasi pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan janin. Keadaan demikian disebut dengan masa kehamilan/gestasi/nidasi. Janin akan keluar dari uterus setelah berusia 40 minggu/288 hari/9 bulan 10 hari. Peristiwa

ini disebut dengan kelahiran.

Mendel mempelajari perilaku kromosom sebagai pembawa bahan hereditas ini. Menurut Mendel, organisme membawa dua unit hereditas bagi setiap sifat keturunan. Selanjutnya teori Mendel sesuai juga dengan kenyataan, bahwa induk menurunkan hanya separoh kromosom melalui sel kelamin. Hereditas berarti penurunan sifat–sifat genetik dari orang tua kepada anaknya. Gen adalah pembawa sifat (Mendel menyebutnya ‘faktor’). Alel adalah ekspresi alternatif dari gen dalam kaitan dengan suatu sifat. Setiap individu disomik selalu memiliki sepasang alel, yang berkaitan dengan suatu sifat yang khas, masing-masing berasal dari tetuanya. Status dari pasangan alel ini dinamakan genotipe. Sifat yang terkait dengan suatu genotipe disebut fenotipe.

Hukum Segregasi ( Hukum Mendel I) :

Pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi ke

dalam masing‐masing gamet yang terbentuk. Hukum Pemilihan Bebas (Hukum Mendel II) :

Segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya,

sehingga di dalam gamet‐gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen‐

Tahapan waktu dalam fertilisasi :

1.Beberapa jam setelah fertilisasi zygote akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4, 8, 16 sel.

2. Pada hari ke-3 atau ke-4 terbentuk kelompok sel yang disebut morula. Morula akan berkembang menjadi blastula. Rongga balstosoel berisi cairan dari tuba fallopi dan membentuk blastosit. Lapisan dalam balstosit membentuk inner cell mass. Blastosit dilapisi oleh throhpoblast (lapisan terluar blastosit) yang

berfungsi untuk menyerap makanan dan merupakan calon tembuni/plasenta/ari-ari. Blastosit akan bergerak menuju uterus dengan waktu 3-4 hari.

3. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi throphoblast akan menempel pada dinding uterus/proses implantasi dan akan mengeluarkan hormon HCG (hormone Chorionik gonadotrophin). Hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi produksi hormon progesteron dan estrogen sehingga mencegah menstruasi.

4. Pada hari ke-12 setelah fertilisasi embrio telah kuat menempel pada dinding uterus.

5. Dilanjutkan dengan fase gastrula, yaitu hari ke-21 palsenta akan terus berkembang dari throphoblast. Mulai terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio inilah yang akan berdiferensisai menjadi organ-organ tubuh. Organ tubuh aka berkembang semakin sempurna seiring bertambahnya usia kandungan.

2.8 Hormon yang Berperanan dalam Kehamilan

uterus. Sedangkan hormon progesterone semakin sedikit karena fungsinya yang menghambat kontraksi uterus.

2. Prolaktin merupakan hormon yang disekresikan oleh plasenta dan berfungsi untuk memacu glandula mamae untuk memproduksi air susu. Serta untuk mengatur metabolisme tubuh ibu agar janin (fetus) tetap mendapatkan nutrisi. 3. HCG (hormone chorionic gonadotrophin) merupakan hormon untuk

mendeteksi adanya kehamilan. Bekerja padahari ke-8 hingga minggu ke-8

pada masa kehamilan. Hormon ini ditemukan pada urine wania pada uji kehamilan.

Hormon oksitosin merupakan hormon yang berperan dalam kontraksi uterus menjelang persalianan. (Anonimous, diunduh januari 2010)

2.9 Prinsip Kontrasepsi dalam Reproduksi

Bertujuan untuk mencegah bertemunya sel sperma dengan sel ovum, sehingga tidak terjadi fertilisasi. Macam cara dalam kontrasepsi adalah :

1. Sistem kalender yaitu dengan memperhatikan masa subur wanita. 2. Secara hormonal yaitu menghambat/menghentikan proses ovulasi.

3. Kimiawi yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia. Seperti spermatosida untuk pria, vaginal douche untuk wanita.

4. Mekanik yaitu dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi.

5. Sterilisasi yaitu dengan membuat setril organ-organ reproduksi bagian dalam. Seperti vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita.

2.10 Program Keluarga Berencana

ketahanan keluarga, dan (4) Peningkatan kesejahteraan keluarga”. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1996 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1996 telah mengubah paradigma Program KB, dari yang sebelumnya melalui pendekatan target demografi melalui pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan akses dan kualitas dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender yang meletakkan penduduk sebagai “Pusat pembangunan” (Zaeni 2006).

BAB III

BAHAN DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Alat

Gelas Erlenmeyer Oven

Rotari evaporator

3.2 Bahan

Buah terung belanda hasil sambung pucuk

3.3. Pembuatan Larutan Pereaksi 1. Larutan Pereaksi Bouchardat

Sebanyak 4 g kalium iodida ditimbang dan dilarutkan dalam air suling, ditambahkan iodium sebanyak 2 g dan dicukupkan dengan air suling sampai 100 ml.

2. Larutan Pereaksi Mayer

Sebanyak 1,4 g raksa (II) klorida ditimbang dan dilarutkan dalam air suling hingga 60 ml. Pada wadah lain ditimbang sebanyak 5 g kalium iodida lalu dilarutkan dalam 10

ml air suling. Kemudian dicampur dan ditambahkan air suling hingga 100 ml. 3. Larutan Pereaksi Dragendorff

Pembuatan pereaksi Dragendorff untuk pereaksi kualitatif, sebanyak 0,8 g bismut (III) nitrat ditimbang dan dilarutkan dala 20 ml asam nitrat pekat. Pada wadah lain ditimbang sebanyak 27,2 g kalium iodida lalu dilarutkan dalam 50 ml air suling, kemudian kedua larutan dicampurkan dan didiamkan sampai memisah sempurna. Larutan yang jernih diambil dan diencerkan dengan air suling sampai 100 ml. Pembuatan pereaksi Dragendorff untuk pereaksi penyemprot, larutan A : sebanyak 0,85 g bismutsubnitrat dilarutkan dalam campuran 40 ml air suling dengan 10 ml asam asetat. larutan B : sebanyak 8 g kalium iodidea dilarutkan dalam 20 ml air suling. Larutan penyemprot : masing-masing 5 ml larutan A dan larutan B dicampur dengan 20 ml asam asetat glasial dan dicukupkan dengan air suling hingga 100 ml.

4. Larutan Pereaksi Liebermann-Burchard

3.4 Metodologi Penelitian 3.4.1 Penyediaan Sampel

Buah Terung belanda yang sudah dipanen dengan penyambungan dan tanpa penyambungan siap untuk ditimbang, dikeringkan di dalam oven pada suhu 400C dan dihaluskan.

3.4.2 Ektraksi Alkaloid

Buah Terung Belanda yang sudah dikeringkan dan dihaluskan, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, Ialu ditambahkan dengan Kloroform hingga seluruh serbuk terendam sedalam kurang lebih 2 cm. Kemudian direfluks selama 2 jam pada suhu 70oC sampai 75oC, kumpulkan filtrat yang telah disaring dengan kertas saring Whatnan. Residunya, direfluks lagi hingga diperoleh filtrat yang Jernih (3-5 kali).

Filtrat yang diperoleh dikumpulkan, diuapkan dengan rotavapor dan dikeringkan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif .

Residu dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher panjang, tambahkan HCl 2 N (dalam metanol) hingga terendam kurang lebih 2 cm, dan dihidrolisis dengan menggunakan pendingin balik serta penangas air bersuhu 80-88 oC selama 2 jam. Setelah didinginkan, netralkan dengan NaOH 10 N dan NaOH 0,5 N sampai pH 9-10 (dicek dengan pH-meter) sambil diaduk dan didiamkan selama 1 malam. Kemudian diekstraksi partisi dengan menggunakan Kloroform sebanyak 3 kali, lapisan kloroform ditampung kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotarievaporator sehingga diperoleh ekstrak pekat alkaloid total. Kemudian dianalisis secara kualitatif

dengan menggunakan pereaksi alkaloid dan dilakukan test uji biologis pada Mencit (Mus musculus).

3.4.3 Uji Ekstrak Akaloid terhadap Mencit (Mus musculus)

Dan setiap kelompok terdiri dari satu ekor Mencit jantan dan 3 ekor Mencit betina Kelompok P1, kelompok pembanding yang diberi makanan Mencit produksi Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Kelompok P2, kelompok perlakuan yang diberi ekstrak Solasodin 5% ditambah makanan produksi LMR. Kelompok P3, kelompok Mencit perlakuan yang diberi ekstrak Solasodin 10%g ditambah makanan produksi LMR.

Kelompok P4, kelompok Mencit perlakuan yang diberi ekstrak Solasodin

15%. Dosis yang diberikan untuk setiap perlakuan di atas adalah 1 cc per hari. Perlakuan diberikan selama 1 bulan. Perlakuan harian dilakukan dari pukul 08.30– 10.30 WIB.

Setelah mendapat perlakuan selama satu bulan, maka diamati jumlah mencit yang mengalami kehamilan. Dan pengamatan terus dilakukan sampai mencit yang mengalami kehamilan telah melahirkan.

3.5 Bagan Penelitian

Ekstrak kloroform residu

Ekstrak pekat kloroform

Fraksi asam klorida

residu

Fraksi basa Fraksi kloroform

Hasil Ekstrak pekat basa

Uji pereaksi alkaloid

Disuntikkan pada mencit*

Dipekatkan dengan rotarievaporator

Dibasakan dengan NaOH 10 N diaduk, pH disesuaikan dengan pH=9, diaduk Diasamkan dengan 10 ml larutan asam klorida 2 N (dalam metanol) ,diaduk dengan magnetik stirer

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Skrining Fitokimia

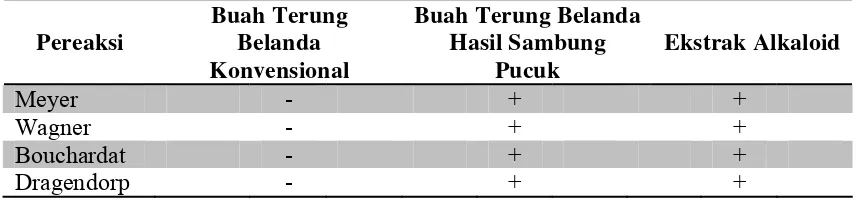

Tabel 4.1 Hasil Uji Skrining Fitokimia terhadap Sampel

Pereaksi

Dimana reaksi positif menunjukkan warna:

Pereaksi Meyer : Endapan putih kekuningan Pereaksi Wagner : Endapan coklat

Pereaksi Bouchardat : Endapan coklat

Pereaksi Dragendorp : Endapan merah kecoklatan

Dari hasil uji pendahuluan (skrining) fitokimia yang dilakukan terhadap buah

Terung Belanda konvensional menunjukkan bahwa buah Terung Belanda konvensional tidak mengandung senyawa alkaloid. Hal in sesuai dengan komposisi

kimia buah Terung Belanda yang tidak mengandung senyawa alkaloid. Tetapi pada buah Terung Belanda hasil sambung pucuk antara tanaman Lancing sebagai batang bawah dengan tanaman Terung Belanda sebagai batang atas menunjukkan bahwa buah tersebut ternyata telah mengandung senyawa alkaloid. Dan semakin nyata dengan dilakukannya uji kualitatif terhadap ekstrak alkaloid yang menunjukkan reaksi yang positif terhadap semua pereaksi.

tanaman Lancing mengandung senyawa alkaloid berupa Solasodin. Penyatuan kedua batang menyebabkan terjadinya interaksi dan reaksi kimia pada posisi penyambungan.

Fosfolipid dan Protein yang ada pada kedua membran sel batang tanaman akan berikatan. Fosfolipid akan berikatan secara kovalen dan protein-protein akan berikatan secara hidrogen membentuk ikatan peptida yang selanjutnya akan berhibridisasi membentuk membran baru hasil perpaduan.

Ikatan yang terbentuk menyebabkan terjadinya sambung lekat pada kedua membran sel batang tanaman yang disokong oleh hemiselulosa yang bekerja sebagai perekat. Dengan terbentuknya membran sel baru yang merupakan perpaduan keduanya maka transpor nutrisi, makanan, unsur hara, dan proses metabolisme serta produk biosintesis dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Perpaduan keduanya menyebabkan transpor energi, distribusi zat hara, makro dan mikro nutrien, produk biosintesis dan metabolismenya berjalan sebagaimana tanaman normalnya.( Finean, 1979 )

Hal ini secara visualisasi dapat dilihat pada warna buah Terung Belanda hasil perpaduan tersebut menunjukkan perbedaan buah Terung Belanda pada kontrol. Buah Terung Belanda hasil perpaduan mempunyai warna merah yang lebih merata dan pekat daripada buah Terung Belanda pada tanaman kontrol. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar karoten ( β – karoten ) pada buah Terung Belanda hasil perpaduan dengan Lancing.

Terung Belanda hasil perpaduan dan tidak akan tergantung lagi pada tanaman Lancing sehingga sumber tanaman obat dapat diperkaya dan dimuliakan.

Hal ini dapat dilihat pada hasil test uji skrining fitokimia pada hasil ektrak pekat alkaloidnya. Dimana senyawa alkaloid dari buah Terung Belanda tersebut diperoleh dengan cara ekstraksi dengan pelarut kloroform dan diperoleh ekstrak kasar alkaloid 30.1836 g dari 200 g berat kering Terung Belanda yang digunakan (0.15%). Kemudian Solasodin yang terdapat pada ekstrak alkaloid pekat tersebut diujikan

kepada mencit.

4.2 Uji Ekstrak Alkaloid terhadap Mencit (Mus musculus)

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa ekstrak Alkaloid dari buah Terung Belanda hasil sambung pucuk dari tanaman Lancing (Solanum mauritianum) dengan Terung Belanda (Solanum betaceum) dapat mencegah kehamilan pada Mencit.

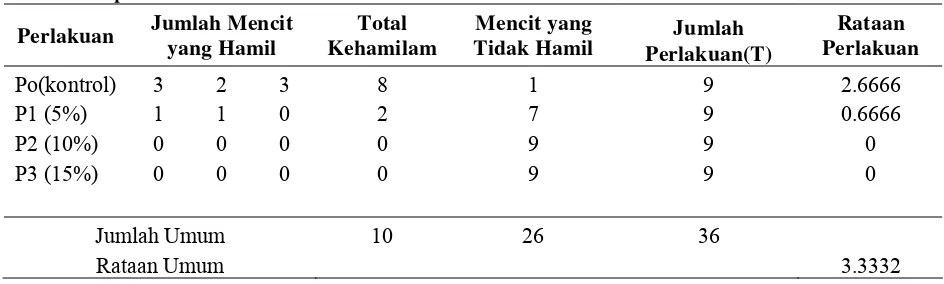

Bertambahnya konsentrasi ekstrak Alkaloid yang diberikan kepada Mencit memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tingkat kehamilan Mencit. Hal ini dapat diperlihatkan pada Table 4.2 dan Gambar 4.1.

Tabel 4.2 Data jumlah mencit yang mengalami kehamilan setelah diberi perlakuan berbagai konsentrasi ekstrak Alkaloid dengan RAL menggunakan 3 (r) ulangan dan 4 (t) perlakuan

Perlakuan Jumlah Mencit

yang Hamil

Total Kehamilam

Mencit yang

Tidak Hamil Perlakuan(T) Jumlah

Rataan

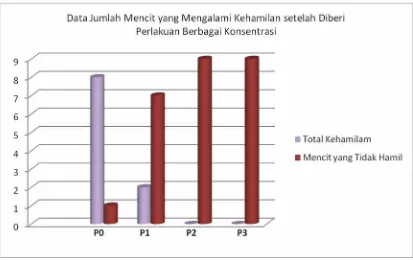

Gambar 4.4 Data jumlah mencit yang mengalami kehamilan setelah diberi perlakuan berbagai konsentrasi ekstrak Alkaloid dengan RAL menggunakan 3 (r) ulangan dan 4 (t) perlakuan

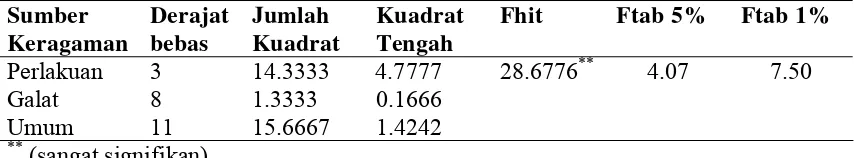

4.2.1 Analisis Data

Metode analisis yang dipakai adalah Rancangan Acak lengkap (RAL) non faktorial. Hasil perambangan menurut rancangan acak lengkap non faktorial, dimana ulangan (r)= 3 dan jumlah perlakuan (t) = 4 adalah sebagai berikut:

Kombinasi perlakuan (n)= t x r

= t.r kombinasi perlakuan

1 2 3

A B D

4 D 6 7 8 5

C A C B

9 10 11 12

Analisis data efektifitas Alkaloid terhadap tingkat kehamilan Mencit adalah tertera pada tabel 4.3 dengan mengitung:

1. Faktor Koreksi (FK) adalah nilai untuk mengkoreksi nilai rata-rata dari ragam data FK = Y..2/ tr

= 8,3333

2. Jumlah Kuadrat total (JKT) JKT = ∑ Yij2 – FK

= 15.6667

3. Jumlah Kuadrat perlakuan (JKP) JKP = (∑ Yi.2/ r) – FK

= 14.3333

4. Jumlah Kuadrat galat (JKG) JKG = JKT – (JKP+JKK)

= 1.3333

5. Kuadrat Tengah kelompok (KTK) KTK = JKP/ t-1

= 4.7777

6. Kuadrat Tengah galat KTG KTG = JKG/t(r-1)

= 0.1666

7. Nilai F hitung (Fhit) dengan F tabel (Ftab)

Fhit = Kuadrat Tengah Perlakuan/ Kuadrat Tengah Galat = KTP/KTG

= 28.6776

Ftab pada tingkat 5% = 4.07 Ftab pada tingkat 1% = 7.50

Jika Fhit < Ftab pada taraf nyata 5% maka perlakuan berpengaruh tidak nyata Data hasil tercantum dalam tabel 4.3

Tabel 4.3 Sidik Ragam (RAL) dengan ulangan yang sama dari Data hasil dalam tabel 4.2

Sumber

Perlakuan 3 14.3333 4.7777 28.6776** 4.07 7.50

Galat 8 1.3333 0.1666

Umum 11 15.6667 1.4242

**

(sangat signifikan)

Diperoleh harga F hitung yang lebih besar dari F tabel pada tingkat 1%, menunjukkan ekstrak Alkaloid yang diperoleh dari buah Terung Belanda hasil perpaduan antara tanaman Lancing dengan Terung Belanda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tingkat kehamilan Mencit.

Dari Tabel 4.2 dan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa efektifitas maksimum ekstrak Alkaloid dalam menghambat kehamilan Mencit adalah pada tingkat 10% dimana tidak ditemukan lagi sejumlah Mencit yang mengalami kehamilan. Dan dapat juga dilihat bahwa pada konsentrasi ekstrak alkaloid 5% masih ditemukan mencit yang mengalami kehamilan. Hal ini mungkin disebabkan karena konsentrasi ekstrak yang masih terlalu rendah sehingga fungsinya sebagai inhibitor dalam proses spermatogenesis masih kurang. Sehingga mencit mengalami kehamilan

Hal ini menunjukkan bahwa buah Terung Belanda hasil perpaduan antara tanaman Lancing dengan tanaman Terung Belanda mangandung Solasodin yang

Mencit mengalami fase estrus yang dalam bahasa latin disebut oestrus yang berarti “kegilaan” atau “gairah”, hipotalamus terstimulasi untuk melepaskan gonadotropin-releasing hormone (GRH). Estrogen menyebabkan pola perilaku kawin pada mencit, menstimulasi pertumbuhan folikel yang dipengaruhi follicle stimulating hormone (FSH) sehingga terjadi ovulasi. Kandungan FSH ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan luteinizing hormone (LH) maka jika terjadi coitus dapat dipastikan mencit akan mengalami kehamilan. Pada saat estrus biasanya mencit

terlihat tidak tenang dan lebih aktif, dengan kata lain mencit berada dalam keadaan mencari perhatian kepada mencit jantan. Fase estrus merupakan periode ketika betina reseptif terhadap jantan dan akan melakukan perkawinan, mencit jantan akan mendekati mencit betina dan akan terjadi kopulasi. Pada tahap ini vagina pada mencit betinapun membengkak dan berwarna merah. Tahap ini terjadi selama 12 jam. Lalu tahap estrus akhir dimana terjadi ovulasi yang hanya berlangsung selama 18 jam. Kehamilan hari pertama ditanda dengan adanya sumbat vagina pada mencit betina, dan kehamilan berlanjut bila terjadi perubahan bentuk mikrovili dari panjang ke membulat dan semakin hari semakin besar. Dimana rata-rata periode kehamilan mencit adalah 20 hari.

Tetapi perlu dikatahui bahwa Solasodin tidak mempengaruhi produksi testosteron Mencit tersebut. Berarti produksi testosteron tidak terpengaruh maka segala proses fisiologi yang memerlukan testosteron juga tidak akan terpengaruh. Proses–proses fisiologi yang memerlukan testosteron tersebut antara lain: perkembangan dan pemeliharaan organ genetalia, sifat kelamin sekunder, perkembangan sistem otot rangka.

Solasodin bersifat kompetitif terhadap terhadap reseptor FSH sehinga FSH kalah bersaing dalam mengikatkan diri direseptornya, yang terikat direseptor FSH justru Solasodin. Tidak adanya FSH ini mengganggu atau menghambat spermatogenesis dan menurunkan kualitas spermatozoa, walaupun testosteron yang diproduksi tidak terpengaruh. Kadar testosteron yang tidak terpengaruh karena biosintesis testosterone tidak melibatkan FSH, namun melibatkan LH (Latenizing Hormone) dan reseptor LH berbeda dengan reseptor FSH. Reseptor LH yang terdapat

di interstedial sel rupanya tidak terpengaruh oleh adanya Solasodin sehingga LH juga tidak mengalami gangguan dalam mengikatkan diri direseptornya, sedangkan LH berperan dalam stimulasi produksi testosteron. (Wiryawan,2009)

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uji skrining fitokimia dengan pereaksi alkaloid menunjukkan bahwa buah Terung Belanda hasil sambung pucuk antara tanaman Lancing dengan tanaman Terung Belanda mengandung senyawa alkaloid yang diperkirakan merupakan produk

biotransport antara kedua tanaman.

Isolasi senyawa alkaloid dari buah Terung Belanda hasil perpaduan tersebut diekstraksi dengan pelarut kloroform dan diperoleh ekstrak Alkaloid pekat sebanyak 30.1836 g dari 200 g berat kering Terung Belanda yang digunakan (15%).

Dari uji statistik yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ekstrak Alkaloid dari buah Terung Belanda hasil sambung pucuk dari tanaman Lancing (Solanum mauritianum) dengan Terung Belanda (Solanum betaceum) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tingkat penurunan kehamilan Mencit (Mus musculus) dan efektif pada konsentrasi 10%

5.2 Saran

Untuk menentukan struktur senyawa Alkaloid dari ekstrak yang diperoleh sebaiknya perlu dilakukan analisis Spektroskopi Massa (MS) dan Spektroskopi Karbon (13C-NMR) serta Spektroskopi Magnetik Inti Proton (1H-NMR).

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN. 2001. Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berwawasan Gender. Jakarta.

Deny Supriharti,dkk., 2007, Identifikasi Karyotipe Terung Belanda (Solanum betaceum Cav.) Kultivar Berastagi, Sumatera Utara .

Ghufron, M dan Herwiyanti, S. 1995. Gambaran Histologik Spermatogenesis Tikus Wistar (Rattus norvegicus L) Setelah Diberi Terong Tukak (Solanum torvum Sw) Laporan Penelitian. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Haridjadi,SS, Dalam Mag Muis Manjereng, 1992, Pembiakan Vegetative, Fakultas Pertanian Bogor, Bogor.

Heryanti, Y., Ribu Surbakti, dan K. Tarigan. 2009. Metode Sambung Lengkung Antara Tanaman Tomat Dan Kentang Untuk Mendapatkan Satu Tanaman Baru Yang Menghasilkan 2 Jenis Produk Sekali Panen. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara

Husni, A. 2004. Fusi Protoplas dan Regenerasi Hasil Fusi Antara Solanum Melongena dan Solanum Torvum. Jurnal Bioteknologi Pertanian. Vol 9. No I : hal. 1-7.

Kaspul, 2001. Kualitas Spermatozoa Tikus Wistar (Rattus norvegicus L) Setelah Diberi Makan Buah Terong Tukak (Solanum torvum Sw). Laporan Hasil Penelitian Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

Kaspul, 2007, Kadar Testosteron Tikus Putih(Rattus Norvegicus L) Setelah Mengkonsumsi Buah Terong Tukak (Solanum Torvum Sw), Bioscientiae, Volume 4, Nomor 1.

Kurt B.G. Torssell,1991, Natural Product Chemistry A Mechanistic And Biosynthetic Approach To Secondary Metabolism, John Willey And Sons Limited, New York.

Makeswari, SC, Rashyd and Tycgi,AK, 1993, Journal LAPTC 41, newsletter.

Manjerang, MM, 1992, Pengaruh Sistem Penyambungan Dan Pemangkasan Pada Tanaman Kentang (Solanum Tuberosum L) Dengan Tomat (Lycopersicum Esculatum) Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi, IPB, Bogor.

Poejadi, A., Titin Supriyanti. 2007. Dasar Dasar Biokimia, UI Press, Jakarta.

Richard B. Herbert,1995, penerjemah Ir. Bambang Srigandono, M.Sc., Biosintesis Metabolit Sekunder, edisi kedua, Chapman and Hall, London, New York.

Rivard, Cary. 2003. Grafting for Tomatoes Resistance in Heirloom Tomatoes. North Carolina University Extention Service. AG-675.

Soehadi, K dan Santa, IGP. 1992. Perspective of Male Contraception With Regards to Indonesian Traditional Drugs. In : Andrology in Perspective (Edited by Arif Adimulya and Eddy Karundeng). PT. Kenrose Indonesia.

Surbakti Ribu, 2002, Pengaruh Sinar Terhadap Kadar Karbohidrat Yang Ditentukan Sebagai Glukosa Pada Ubi Kayu (Manihot Utillissima POHL) Yang Disambung Dengan Ubi Kayu Racun, Hasil Semirata, BKSB Wilayah Barat.

Sovia Lenny, 2006, Senyawa Flavonoida, Fenil Propanoida Dan Alkaloida, USU Repository, Medan

SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus).2005.Sensus Penduduk Indonesia berdasarkan umur. http://www.datastatistik-indonesia.com/ component/ option,com_tabel/kat,1/idtabel,116/Itemid,165/ [ 22 februari 2011]

Sri Wiryawan, Wahyuniari, 2009, Ekstrak Biji Klabet Menurunkan Jumlah Sel Spermatozoa pada Kelinci, Universitas Udayana, Denpasar.

T.kato, D.W.Kramer,dkk, 1996, Chemistry of Plant Protection, Sterol Biosynthesis, Inhibitors, And Anti-Feeding Compounds, spronger-verlag, Berlin Heisenberg, New York.

Winarno, F.B. 1992. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Walden, R. 1994. ”Cell Culture Transformation and Gene Technology”. Dalam Lea, P. J. & Ricard, C. L. (eds). Plant Biochemistry and Molecular Biology. Chichester : Jhon Wiley & Sons, Inc.

Zaeni A. 2006. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing [tesis]. Semarang: Program Pasca Sarjana, UNDIP

http://en.wikipedia.org/wiki/Solanum_mauritianum, diunduh Oktober 2010

http:www.plantamor.com/index, diunduh Juli 2006

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=209&fr=1&sts, diunduh Oktober 2010

http://www.unlam.ac.id/bioscientiae/, diunduh September 2006

http://en.wikipedia.org/wiki/solasodina, diunduh Juni 2010

http://id.wikipedia.org/wiki/Genetika, diunduh April 2008

http://www.datastatistik-Indonesia.com/component/ option,com_tabel/kat,1/ 165/, diunduh Desember 2010

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kandungan Gizi Buah Terung Belanda/100 gram)

Kandungan Nutrisi Terong Belanda mg/100 g

Vitamin A1 540 – 5600

Vitamin B1 0.03 – 0.14

Vitamin B2 0.01 – 0.05

Vitamin B6 0.01 – 0.05

Vitamin C 15 – 42

Vitamin E 2

Niacin 0.3 – 1.4

Potassium2 0.28 – 0.38

Sodium2 0

Kalsium 6 – 18

Phosphorus 22 – 65

Magnesium 16 – 25

Besi 0.3 – 0.9

Seng 0.1 – 0.2

Protein 1.4 – 2

1)Sumber : Clinical handbook, NZ Dietetic Assoc. Inc (1995) dalam Kumalaningsih dan Suprayogi (2006)

Lampiran 2. Gambar Tanaman Terung Belanda dan Lancing Beserta Perpaduannya

(d) Tanaman Lancing yang Siap Disambung (a) Tanaman Lancing

Lampiran 3. Lanjutan Gambar Tanaman Terung Belanda dan Lancing Beserta Tanaman Perpaduan Keduanya

(e) Tanaman Hasil Perpaduan Keduanya (f) Buah Terung Belanda Hasil Perpaduan

Lampiran 4 Gambar Perbandingan Buah Terung Belanda Konvensional dengan Terung Belanda Hasil Sambung Pucuk

Lampiran 5. Gambar Proses Ekstraksi Solasodin dari Buah Terung

Belanda

(c) Rotarievaporator (d) Ekstrak Pekat Alkaloid

Lampiran 6. Gambar Pengujian Ekstrak Solasodin pada Mencit

(a) M

(c) Pemberian Ekstrak Solasodin ke mencit (d) Mencit Betina yang Tidah Hamil