PENGARUH DUA SIKLUS PEMANASAN

BERTEKANAN-PENDINGINAN TERHADAP SIFAT FISIKOKIMIA SERTA

FUNGSIONAL TEPUNG DAN BIHUN BERAS

FAHMA YULIWARDI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengaruh Dua Siklus Pemanasan Bertekanan-Pendinginan terhadap Sifat Fisikokimia serta Fungsional Tepung dan Bihun Beras adalah benar karya saya denganarahan dari komisi pembimbing dan sebagian telah dimuat dalam Majalah Pangan Vol. 23 No. 1 Maret β014 dengan judul “Pengaruh Dua Siklus Autoclaving-Cooling Terhadap Kadar Pati Resisten Tepung Beras dan Bihun yang Dihasilkannya”. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2014

Fahma Yuliwardi

RINGKASAN

FAHMA YULIWARDI. Pengaruh Dua SiklusPemanasan Bertekanan- Pendinginan Terhadap Sifat Fisikokimia serta Fungsional Tepung dan Bihun Beras. Dibimbing oleh PURWIYATNO HARIYADI, ELVIRA SYAMSIRdan SRI WIDOWATI.

Bihun merupakan salah satu produk olahan beras yang selama ini terbuat dari beras utuh. Walaupun demikian, bihun dapat dibuat dari beras patah dan menir yang sampai saat ini pemanfaatannya masih terbatas. Proses pengolahan beras patah dan menir menjadi produk pangan fungsional seperti bihun (rice noodle) dengan indeks glikemik rendah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan nilai ekonominya.Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghasilkan bihun dengan kadar pati resisten (RS) tinggi dan indeks glikemik (IG) rendah, diantaranya dengan memodifikasi tepung beras melalui proses pemanasan bertekanan-pendinginan berulang dan proses ekstrusi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik fisikokimia dan fungsional tepung beras; pengaruh dua siklus pemanasan bertekanan- pendinginan pada karakteristik fisikokimia dan fungsional tepung beras; dan pengaruh dari modifikasi tepung beras dan proses ekstrusi terhadap karakteristik fisikokimia dan fungsional bihun yang dihasilkan. Beras yang digunakan adalah Ciherang pratanak, Basmati dan IR-42.

Tepung beras modifikasi dibuat dengan mengatur kadar air tepung menjadi 25% lalu disimpan (conditioning) di dalam lemari es (5oC) selama 12 jam dan selanjutnya dipindahkan ke autoklaf. Proses pemanasan (autoclaving) dilakukan pada suhu 120oC selama 15 menit. Sampel lalu disimpan pada suhu 5oC selama 24 jam. Proses pemanasan bertekanan-pendinginan dilakukan sebanyak dua siklus. Proses ekstrusi untuk pembuatan bihun dilakukan dengan menggunakan ekstruder ulir tunggal dengan rasio tepung beras dan air 300:170 (b/b) dan kecepatan ulir 94 rpm. Suhu ekstruder di zona 1-3 sebesar 92oC dan 74oC di zona 4.

Gelatinisasi terjadi selama proses modifikasi dengan intensitas berbeda, tergantung pada varietas beras. Pati dari beras IR-42 tergelatinisasi sempurna selama proses modifikasi dan kehilangan semua sifat birefringence-nya. Pati Basmati dan Ciherang pratanak mengalami gelatinisasi parsial selama modifikasi dan sebagian masih memiliki sifat birefringence. Modifikasi menyebabkan sedikit peningkatan kristalinitas tepung beras Ciherang pratanak, tetapi tidak mengubah tipe A pola kristal.

Kadar amilosa tepung beras Ciherang pratanak, Basmati dan IR-42 berturut-turut adalah 22.99%; 25.62% dan 27.49% (bk). Perbedaan kadar amilosa pada tepung beras mempengaruhi beberapa parameter pasting. Proses modifikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan suhu pasting dan juga pada penurunan viskositas puncak dan viskositas breakdown. Viskositas akhir tepung beras Ciherang pratanak dan IR-42 mengalami penurunan setelah modifikasi, sedangkan pada tepung Basmati relatif tetap. Viskositas setback

resisten, tetapi menurunkan daya cerna, kapasitas pembengkakan dan solubilitas pati.

Pemasakan ekstrusi pada pembuatan bihun tidak mempengaruhi kadar amilosa dan pati resisten. Dibandingkan dengan tepung beras native, tepung beras modifikasi walaupun tidak mengubah kapasitas pembengkakan tetapi menurunkan solubilitas dari bihun yang dihasilkan. Penggunaan tepung modifikasi juga menurunkan nilai indeks glikemik bihun dari 61 (sedang) menjadi 47 (rendah).

SUMMARY

FAHMA YULIWARDI. Effects of Two Cycles of Autoclaving-Cooling on Physicochemical and Functional Properties of Flour and Rice Noodle.Supervised by PURWIYATNO HARIYADI, ELVIRA SYAMSIR, and SRI WIDOWATI.

Rice noodles is one of a processed rice product that had been made from whole rice. However, rice noodles can be made from broken rice and smaller broken rice (groats) that its utilization is still limited. The processing of broken rice and groats into functional food products such as vermicelli (rice noodle) with low glycemic index is one solution to improve its economic value. Various attempts have been made to produce rice noodles with high resistant starch (RS) content and low glycemic index (GI), such as by modifying rice flour through repeated autoclaving-cooling and extrusion processes.

The purposes of this research were to study the physicochemical and functional characteristic of rice flour; the effect of two cycles autoclaving-cooling on the physicochemical and functional characteristic of rice flour; and the effect of rice flour modification and extrussionprocess on the physicochemicaland functional characteristic of rice noodles produced. Ciherang parboiled, Basmati and IR-42 were used in this research.

The modified rice flours were prepared by adjusting moisture content of flour until 25%, conditioning of moist flour in refrigerator (5oC) for 12h and then transferred to an autoclave. Autoclaving process was done at 120oC for 15 min. After autoclaving, the samples were stored at 5oC for 24h. The samples were subjected to two autoclaving-cooling cycles. Extrusion process in making rice noodle was done using a single-screw extruder with ratio of rice flour and water 300:170 (w/w) and screw speed of 94 rpm. Extruder temperature in zone 1-3 were 92oC and 74oC in zone 4.

Gelatinization occured during the process of modification with the different of saverity, it was depend on rice varieties. All of granules of IR-42 were gelatinized during the process and lost all of birefringence properties. Starch granules of Basmati and Ciherang parboiled were partially gelatinized by process and some of them still showed birefringence properties. Modification caused a slightly increasing on crystallinity of Ciherang parboiled rice flour, but it did not change of type A crystalline pattern.

Extrusion cooking to produce rice noodles did not affect the content of amylose and resistant starch. Compared with native rice flour, modified rice flour while not changing the swelling power but decrease solubility of rice noodles produced. The use of modified rice flour also lowers the glycemic index of rice noodles from 61(moderate) becomes 47 (low).

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Pangan

PENGARUH DUA SIKLUS PEMANASAN

BERTEKANAN-PENDINGINAN TERHADAP SIFAT FISIKOKIMIA SERTA

FUNGSIONAL TEPUNG DAN BIHUN BERAS

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Pengaruh Dua SiklusPemanasan Bertekanan-Pendinginan TerhadapSifat Fisikokimia Serta Fungsional Tepung dan Bihun Beras

Nama : Fahma Yuliwardi NIM : F251100151

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Purwiyatno Hariyadi, MSc Ketua

DrElvira Syamsir, STp MSi Anggota

Prof DrIr Sri Widowati, MAppSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Pangan

Prof DrIr Ratih Dewanti-Hariyadi, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan.

Terlaksananya penelitian dan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan berbagai pihak terkait yang juga memberikan motivasi serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr Ir Purwiyatno Hariyadi, MScselaku pembimbing pertama dan Ibu DrElvira Syamsir, STp MSi selaku pembimbing kedua yang tiada henti memberikan saran, arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan tesis.

2. Ibu ProfDrIr Sri Widowati, MAppSc selaku pembimbing ketiga yang telah membiayai sebagian dari penelitian ini.

3. Bapak Dr-IngDase Hunaefi, STp, M.FoodSt selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran, arahan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini. 4. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor, Tim

research grant tahun 2012 beserta teknisi labor dan teknisi labor ITP bapak Ilyas, bapak Cahyo, mb Ari yang ikut mendukung penyelesaian tesis ini. 5. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua tercinta yaitu

Papa H Mawardi danMama Hj Yulidar En SPd, kakakku tercinta Hanif Yuliwardi AMd dan adikku tersayang Alhadi Yuliwardi SSn yang telah memberikan do’a yang tulus, motivasi, bantuan baik secara moril dan materil serta perhatian yang sangat berharga hingga penulis dapat menyelesaikan studi master ini.

6. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga besarku Nenek (Alm) yang telah mendidik dan menyayangiku, Ibu Yulinar En, Mamak M Taher En SE-Mintuo Jalani, Mamak Usman En-Mintuo Yustiti, Etek Kasna En-Apak Yusrizal, Etek Zurmaini En-Apak Detofli.Kakak-kakak sepupuku Uni Hartati, uni Arneli-uda Wirman, uni Arleni-uda Marjuni, uda Muzarli-uni Yanti di Bandung. Adik-adik sepupuku dan cucu-cucuku tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

7. Terima kasih kepada keluarga besar Metek Bogor dan Umi, teh Evi Sopiati, teh Ema Marlina, dan teh Maryani SE.

8. Sahabat-sahabatku tercinta Uni Asmeri Lamona STp, Tengku Mia Rahmiati STp, kak Yenni Asbur SP MP, Desi Novita STp, Mainurlisma STp, Yulia Roza STp, Sri Novalina SPt MP, kak Lindawati SP MP, mami Rizki Palupi SPt MP, uni Devi Arnita SP, Rini Nofrida STp MSi, Teman-teman IPN 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga tesis ini bermanfaat.

Bogor, Mei 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis Penelitian 2

2 TINJAUAN PUSTAKA 3

Beras, Tepung Beras dan Pati Beras 3

Modifikasi Fisik Tepung dengan Perlakuan Pemanasan 5

Bihun 7

Indeks Glikemik 8

3 METODE 11

Waktu dan Tempat 11

Bahan dan Alat 11

Tahapan Penelitian 11

Prosedur Analisis 14

Analisis Data 21

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 22

Penetapan Proses Pembuatan Bihun dengan Ekstruder 22 Karakterisasi Sifat Fisikokimia dan Fungsional Tepung Beras 24

Morfologi Granula Pati 24

Kristalinitas 27

Karakteristik Pasting 28

Kapasitas Pembengkakan dan Solubilitas 32

Komposisi Kimia Tepung Beras 33

Perubahan Sifat Fisikokimia serta Fungsional Tepung dan BihunBeras 34

Amilosa 34

Pati Resisten 36

Kapasitas Pembengkakan dan Solubilitas Bihun 39

Daya Cerna Pati In Vitro 40

Organoleptik 43

Indeks Glikemik 44

5 SIMPULAN DAN SARAN 46

Simpulan 46

Saran 46

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN 53

DAFTAR TABEL

1 Kandungan nutrisi beras mentah per 100 g 4

2 Nilai indeks glikemik beberapa varietas padi 10

3 Berbagai formula standar untuk pembuatan bihun dengan menggunakan ekstruder dan karakteristik bihun yang dihasilkan 24

4 Kristalinitas tepung beras Ciherang pratanak 27

5 Karakteristik pasting tepung beras dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan serta intensitas perubahan parameter modifikasi terhadap tepung tanpa modifikasi 29 6 Komposisi kimia tiga varietas tepung beras (%bk) 34 7 Organoleptik bihun kering dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus

pemanasan bertekanan-pendinginan 43

8 Organoleptik bihun setelah direhidrasidengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 44

DAFTAR GAMBAR

1 Scanning electron microscopy (SEM) gabah berbulir panjang dan

bagian longitudinal gabah 3

2 Enam level supramolekul dari gabah, menekankan pada

strukturmikroskopis pati 5

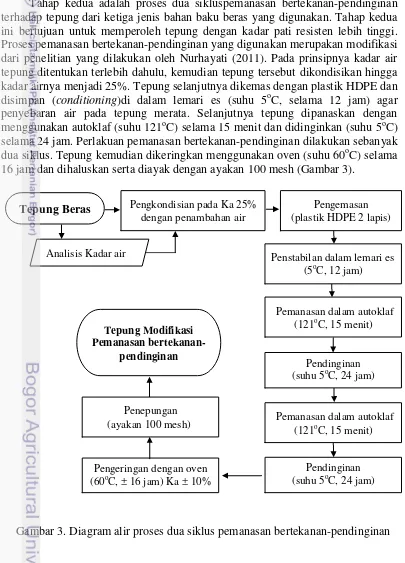

3 Diagram alir proses dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 12

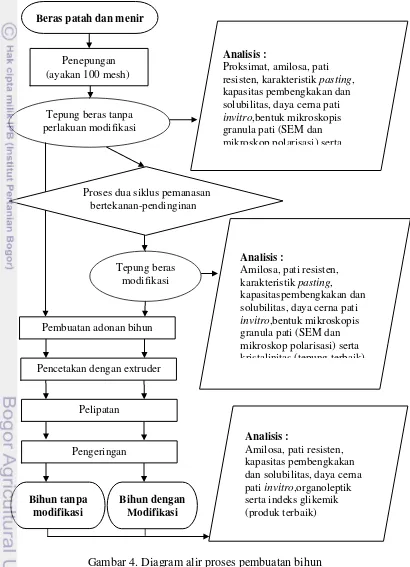

4 Diagram alir proses pembuatan bihun 13

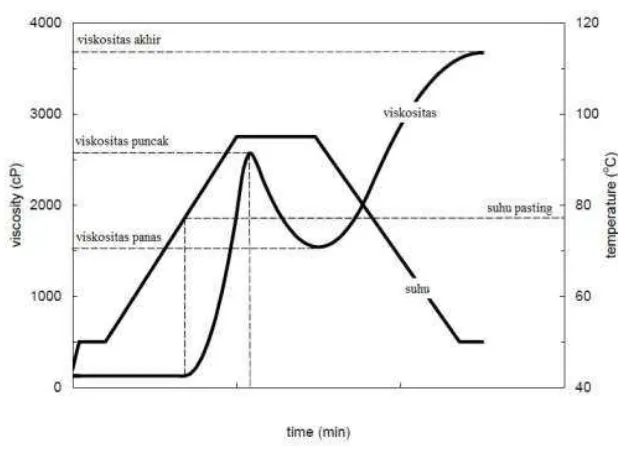

5 Kurva RVA dan perhitungan parameter pasting 19

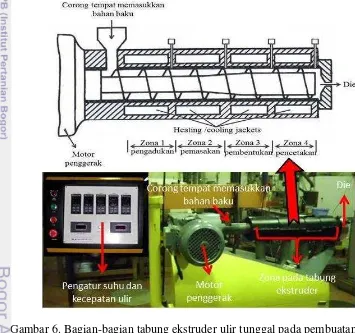

6 Bagian-bagian tabung ekstruder ulir tunggal pada pembuatan bihun 23 7 Permukaan granula pati beras sebelum dan setelah modifikasi dua

siklus pemanasan bertekanan-pendinginan dilihat denganscanning

electron microscopy(SEM) 25

8 Penampakan granula pati beras sebelum dan setelah modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan dilihat dengan mikroskop

polarisasi perbesaran 400x 26

9 Difraktogram sinarX tepung beras Ciherang pratanak sebelum dan

setelah modifikasi 27

10 Profil gelatinisasi tepung beras sebelum(I) dan setelah modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan(II) yang diukur dengan rapid

visco analyzer (RVA) 30

11 Kapasitas pembengkakan tepung beras dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 32 12 Solubilitas tepung beras dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus

pemanasan bertekanan-pendinginan 33

13 Kadar amilosa tepung beras (P1) dan bihun (P2) dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 35 14 Kadar pati resisten tepung beras (P1) dan bihun (P2) dengan dan/atau

15 Kapasitas pembengkakan bihun dengan dan/atau tanpa modifikasi dua

siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 39

16 Solubilitasbihun dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus

pemanasan bertekanan-pendinginan 40

17 Daya cerna pati in vitrotepung beras (P1) dan bihun (P2) dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 41

18 Indeks glikemik bihun Ciherang pratanak dengan dan/atau tanpa tepung modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 45

DAFTAR LAMPIRAN

1 a Bahan baku beras patah dan menir 53

b Tepung beras patah dan menir 53

2 Bihun 54

3 Derajat kristalinitas tepung beras Ciherang pratanak tanpa modifikasi 55 4 Derajat kristalinitas tepung beras Ciherang pratanak modifikasi 56 5 Hasil sidik ragam suhu pastingtepung beras dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 57 6 Hasil sidik ragam viskositas puncak tepung beras dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 58 7 Hasil sidik ragam viskositas panastepung beras dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 58 8 Hasil sidik ragam viskositas breakdowntepung beras dengan dan/atau

tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 59 9 Hasil sidik ragam viskositas akhir tepung beras dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 60 10 Hasil sidik ragam viskositas balik (setback) tepung beras dengan

dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 61

11 Hasil sidik ragam kapasitas pembengkakan tepung beras dengan dan/atau tanpamodifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 61

12 Hasil sidik ragam solubilitas tepung beras dengan dan/atau tanpamodifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 62 13 Hasil sidik ragam kadar amilosa tepung beras dan bihun dengan

dan/atau tanpamodifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 63

14 Hasil sidik ragam kadar pati resistentepung beras dan bihun dengan dan/atau tanpamodifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 64

15 Hasil sidik ragam kapasitas pembengkakan tepung beras dan bihun dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 65

17 Hasil sidik ragam daya cerna pati in vitro tepung beras dan bihun dengan dan/atau tanpamodifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 66

18 Hasil sidik ragam warna bihun kering dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 67 19 Hasil sidik ragam penampakan bihun kering dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 68 20 Hasil sidik ragam tekstur bihun kering dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 68 21 Hasil sidik ragam organoleptik secara keseluruhan (Overall) bihun

keringdengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan

bertekanan-pendinginan 69

22 Hasil sidik ragam kelengketan bihun rehidrasi dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 69 23 Hasil sidik ragam elastisitas bihun rehidrasidengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 70 24 Hasil sidik ragam warna bihun rehidrasi dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 70 25 Hasil sidik ragam rasa bihun rehidrasi dengan dan/atau tanpa

modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan 71 26 Hasil sidik ragam overall bihun rehidrasi dengan dan/atau tanpa

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bihun merupakan salah satu produk olahan beras yang biasanya terbuat dari tepung beras dengankadar amilosa tinggi (Champagne 2004). Beras dengan kadar amilosa tinggi dapat menghasilkan bihun dengan benang-benang yang tidak lengket satu sama lain, ataupun putus-putus (Haryadi 2006). Selama ini bihun terbuat dari beras utuh. Walaupun demikian, bihun dapat dibuat dari beras patah dan menir yang sampai saat ini pemanfaatannya masih terbatas. Proses pengolahan beras patah dan menir menjadi produk pasta seperti bihun (rice noodle) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi beras patah dan menir tersebut.

Bihun yang terbuat dari tepung beras native memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitutidak tahan terhadap gaya geser dan kemampuan pembentukan gel elastis yang rendah. Selain itu, pati native cenderung kehilangan viskositas dan kekuatan pengental selama pemasakan (Takahashi et al. 2005; Pitiphunpong dan Suwannaporn 2009 dalam Cham dan Suwannaporn 2010).Untuk itu perlu dilakukan proses modifikasi terhadap tepung beras native tersebut. Salah satunya adalah dengan memodifikasi tepung beras secara fisik melalui proses pemanasan bertekanan-pendinginan (autoclaving-cooling) secara berulang.

Proses modifikasi dengan perlakuan panas bisa dilakukan dengan memaparkan pati dengan kadar air terbatas (<35 g/100g) pada suhu di atas 100oC (Stute 1992). Perlakuan panasini dapat meningkatkan suhu gelatinisasi, membatasi pembengkakan dan meningkatkan stabilitas pasta pati (Hormdok dan Noomhorm 2007).Penelitian yang dilakukan oleh Sun et al. (2013) menyatakan bahwa proses modifikasi pemanasan terhadap pati beras indica dengan mengkondisikan pati terlebih dahulu pada kadar air 28% dapat meningkatkan kadar amilosa seiring dengan meningkatnya suhu dan waktu yaitu dari 25.2% menjadi 30.6%. Selain itu, Ranhotra et al.(1991) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proses lima siklus pemanasan bertekanan-pendinginan dapat meningkatkan kadar pati resisten gandum dari 0.46% menjadi 11.95%.

Selain dengan perlakuan panas, proses modifikasi fisik pati bisa juga dilakukan dengan ekstrusi. Proses ekstrusi menggabungkan beberapa unit operasi, yaitu proses pencampuran, pengadukan, pergeseran, pemanasan, pendinginan, serta pembentukan (Xie et al. 2005). Proses pemasakan dengan ekstrusi dipengaruhi oleh kadar air bahan baku, suhu dan kecepatan ulir ekstruder (Czukor

et al. 2001).

2

mengakibatkan berkurangnya kadar gula total.Berghofer dan Horn (1994) dalamCzukor et al. (2001) menyatakan bahwa pemasakan dengan ekstrusi sedikit menurunkan kandungan serat total dari kacang polong, namun kadar pati resisten meningkat secara signifikan dari 1.5% menjadi 3.3% dari total pati.Higgins (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa mengkonsumsi pati resisten dapat menurunkan respon glikemik, meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi penyimpanan lemak.Lebih lanjut, Panlasigui et al. (1992) menyatakan bahwa pembuatan bihun dengan metoda ekstrusi dapat menurunkan respon glukosa darah (indeks glikemik).

Perumusan Masalah

Beras patah dan menir sebagai produk sampingdari proses penggilingan padi dapat diolah menjadi produk lain untuk meningkatkan nilai ekonominya. Secara alami, pati beras memiliki kadar pati resisten yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan pati resisten adalah dengan proses pemanasan bertekanan-pendinginanberulang. Tepung beras dengan kadar pati resisten yang tinggi bisa digunakan untuk memproduksi bihun dengan indeks glikemik rendah. Perbedaan kadar amilosa pada jenis beras akan berpengaruh terhadap kadar pati resisten tepung dan bihun yang dihasilkan dengan perlakuan pemanasan bertekanan-pendinginan berulang.

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mempelajari karakteristik fisikokimia dan fungsional tepung beras.

2. Mempelajaripengaruh dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan pada karakteristik fisikokimia dan fungsional tepung beras.

3. Mempelajari pengaruh dari modifikasi tepung beras dan proses ekstrusi terhadap karakteristik fisikokimia dan fungsional bihun yang dihasilkan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Proses dua sikluspemanasan bertekanan-pendinginan mengubah struktur mikroskopis granula pati yang akan menyebabkan perubahan karakteristik fisikokimia dan fungsional tepung yang dihasilkan.

3

2

TINJAUAN PUSTAKA

Beras,Tepung Berasdan Pati Beras

Beras (Oryza sativa L.) adalah anggota dari family Poaceae (sebelumnya

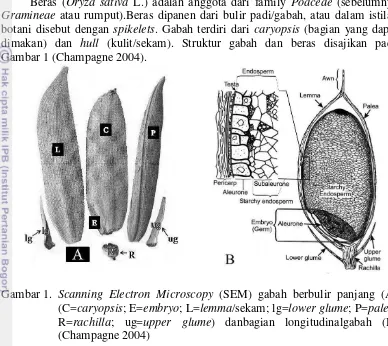

Gramineae atau rumput).Beras dipanen dari bulir padi/gabah, atau dalam istilah botani disebut dengan spikelets. Gabah terdiri dari caryopsis (bagian yang dapat dimakan) dan hull (kulit/sekam). Struktur gabah dan beras disajikan pada Gambar 1 (Champagne 2004).

Gambar 1. Scanning Electron Microscopy (SEM) gabah berbulir panjang (A) (C=caryopsis; E=embryo; L=lemma/sekam; lg=lower glume; P=palea; R=rachilla; ug=upper glume) danbagian longitudinalgabah (B) (Champagne 2004)

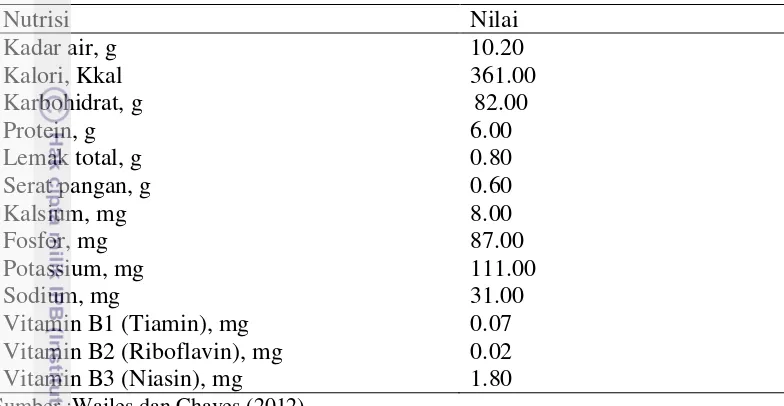

Kadar nutrisi dari beras dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu varietas, lokasi produksi, dan perubahan sewaktu pasca panen (Wailes dan Chaves 2012).Kandungan nutrisi dari beras mentah dapat dilihat pada Tabel 1. Beras patah (produk samping dari proses penggilingan padi) dengan kadar amilosa tinggi hingga rendah digunakan oleh industri untuk memproduksi tepung dengan fungsi yang berbeda. Varietas beras dengan perbandingan amilosa dan amilopektin tertentu digunakan untuk berbagai produk berbasis tepung beras.Sebagai contoh, makanan bayi, bir dan sereal sarapan pagi diproduksi menggunakan beras dengan amilosa rendah (12-20%) dan beras dengan amilosa sedang (20-25%) digunakan untuk membuat produk pasta beras dengan ekstrusi.Tepung beras ketan sering digunakan sebagai bahan pengental untuk saus, kaldu dan puding (Bao danBergman2004).

4

anorganik. Tepung beras komersial dihasilkan melalui penggilingan kering atau basah, sedangkan pati beras umumnya diperoleh dengan metode perendaman alkali dengan pemurnian multi tahap.

Tabel 1.Kandungan nutrisi beras mentah per 100 g

Nutrisi Nilai

Pada kisaran kadar air 12.30-12.40% tepung beras mengandung 6.27-6.71% protein; 0.12-0.41% lemak; 0.04-0.39 abu; 80.10-80.97% karbohidrat, 29.47-29.63% amilosa (Hagenimana et al. 2006) dan 84.66% pati (bk) (Puncha dan Uttapap (2013).

Kadar utama dari beras adalah pati. Semua wujud pati ada dalam bentuk butiran, karakteristiknya termasuk ukuran granula, luas permukaan yang spesifik dan sifat kristal, memiliki pengaruh yang besar pada teknik pengolahan dan aplikasi (Wang et al. 2012).Granula pati terdiri dari molekul amilosa dan amilopektin. Amilosa terdiri dari molekul glukosa rantai lurus dengan ikatan α -1,4; sedangkan amilopektin merupakan molekul bercabang dengan ikatan α-1,6 (Bao danBergman2004).

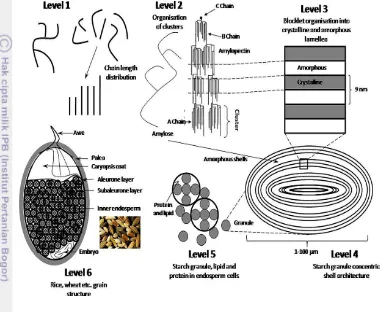

Menurut Ball et al.(1996) dalam Dona et al. (2010) struktur butir pati dapat dikategorikan menjadi enam level (Gambar 2). Level 1: cabang tunggal (individu) merupakan distribusi rantai panjang (derajat polimerisasi/DP) dari cabang-cabang didalam sampel, sering disebut distribusi rantai-panjang. Panjang skala rantai adalah mulai dari 1 nm. Level 2 : molekul pati utuh, ini adalah struktur molekul yang bercabang, yang sangat sulit untuk mengkarakterisasi sepenuhnya baik secara teori dan eksperimental, tetapi dapat ditandai dengan rata-rata jumlah dan berat rata-rata molekul, atau berat rata-rata distribusi ukuran.

5 terdiri dari granula pati, bersama dengan protein dan lemak. Struktur level ini biasanya tidak penting untuk pencernaan, kecuali pada sorgum yang memiliki sedikit hull dan sebagai gantinya mempunyai matriks protein-pati padat yang tidak mudah rusak. Level 6: butir utuh, ukurannya 1 mm, termasuk struktur tingkat tinggi seperti hull, dll.

Gambar 2. Enam level supramolekul dari gabah, menekankan pada struktur mikroskopis pati (Dona et al. 2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Raina et al. (2007) yang menggunakan bahan baku pati beras yang berasal dari India menyatakan bahwa granula pati beras alami berbentuk poligonal yang ujungnya terdefinisi dengan baik dan membentuk kelompok. Ukuran granula berkisar antara 3.11-7.78 µm. Secara keseluruhan pati beras mengandung 0.38% protein; 0.01% lemak; 0.19 abu; 25.01-25.79% amilosa dan 95.24-95.52% total pati (Puncha dan Uttapap 2013).

Modifikasi Fisik Tepung dengan Perlakuan Pemanasan

6

Modifikasi pati dapat dilakukan secara fisik, kimia maupun bikimia.Modifikasi fisik terdiri dari pregelatinisasi dan Hydrothermal treatment.Hydrothermal treatment, termasuk annealing dan heat moisture treatment (HMT) dapat menyebabkan perubahan struktur pati dan sifat fisiko-kimia.Annealing adalah perendaman bubur pati dibawah suhu gelatinisasi. HMT mengacu pada pemaparan dari pati dengan kadar air terbatas (<35 g/100g) dengan suhu di atas 100oC (Stute 1992). Hydrothermal treatment telah terbukti dapat meningkatkan suhu gelatinisasi, membatasi pembengkakan dan meningkatkan stabilitas pasta pati (Hormdok dan Noomhorm 2007).

Proses modifikasi dengan panas (thermal) dapat dilakukan dengan carasteam cooking, autoclaving, parboiling, baking, extrusion cooking,

pyroconversion dan microwave irradiation (Sajilata et al. 2006). Modifikasi fisik menggunakan pemasakan ekstrusi adalah cara alternatif untuk meningkatkan sifat pati alami tanpa modifikasi kimia dan juga untuk memperbaiki akibat negatif dari retrogradasi pati karena penyimpanan dari produk pangan berpati. Selain itu, pati yang dimodifikasi secara fisik dianggap menjadi bahan dengan risiko keamanan yang rendah (Hagenimana et al. 2006).

Heat moisture treatment/HMT (pemanasan bertekanan pada suhu 121oC) yang dilanjutkan dengan pendinginan dapat digunakan untuk memproduksi amylase-pati resisten (RS) dari sampel pati amilosatinggi yang telah dimurnikan (Szczodrak dan Pomeranz 1991).Menurut Sajilata et al. (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan RS3 (pati teretrogradasi) adalah nisbah pati dan air atau konsentrasi pati, suhu pemanasan bertekanan, jumlah siklus pemanasan bertekanan-pendinginan, nisbah amilosa dan amilopektin, panjang rantai amilosa, hidrolisis asam (lintnerisasi) dan debranching amilopektin.

Sajilata et al. (2006) melaporkan bahwa proses pemanasan bertekanan-pendinginan pada pati gandum dapat meningkatkan kadar pati resisten menjadi sembilan kali lipat dari pati gandum alami (9.0%). Jumlah siklus pemanasan bertekanan-pendinginanjuga mempengaruhi kadar pati resisten yang dihasilkan, misalnya pati gandum yang diproses dengan tiga kali siklus pemanasan bertekanan-pendinginandapat meningkatkan kadar RS3 menjadi 7.8% bila dibandingkan dengan satu kali siklus (6.2%). Demikian juga pati resisten dari biji

barleyyaitu meningkat dari 6% menjadi 26% setelah melewati 20 kali siklus pemanasan bertekanan-pendinginan (Szczodrak dan Pomeranz 1991).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhayati (2011), menyatakan bahwa proses pemanasan bertekanan yang dilakukan terhadap pisang varietas agung semeru (Musa paradisiacal formatypica) dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit, kemudian didinginkan pada suhu 4oC selama 24 jam dapat mempengaruhi karakteristik fisikokimia tepung pisang. Dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan meningkatkan pati resisten (RS) tepung pisang, merusak granula pati, dan menurunkan kristalinitas.

Proses pemanasan bertekanan-pendinginan secara berulang dapat menyebabkan semakin banyaknya pembentukan fraksi amilosa teretrogradasi atau terkristalisasi. Fraksi amilosa yang berikatan dengan fraksi amilosa lainnya melalui ikatan hidrogen membentuk struktur double helix. Struktur double helix

7 Bihun

Mi beras adalah produk beras populer di Asia, disebut juga bihun atau

vermicelli di Taiwan, Cina dan Asia Tenggara dan harusame di Jepang. Bihun instan tersedia secara komersial.Klaim “instan” menunjukkan bahwa mi kering dapat direhidrasi (diseduh) dan siap untuk disajikan dalam waktu 5 menit, sebagian besar dalam waktu kurang dari 3 menit (Champagne 2004).

Beras patah atau pecah (Champagne 2004) dan menir (Haryadi 2006) bisa digunakan dalam pembuatan bihun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. Di Filipina, tepung beras, pati jagung dan pati kacang hijau diolah menjadi bihun dengan untaian tipis (Collado et al. 2001). Karena beras tidak mengandung gluten, maka kualitas bihun tergantung pada sifat fisiko-kimia tepung, yang berfungsi sebagai jaringan struktural produk bihun.Menurut Sandhuet al. (2010) bihunberwarna putih, mudah digigit, dan berasa halus dimulut.

Bihun biasanya terbuat dari beras dengan kadar amilosa tinggi (>25 g/100g) yang berperan penting dalam pembentukan gel dan menentukan struktur bihun yang dihasilkan (Hormdok dan Noomhorm 2007).Kadar amilosa yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan produk dengan struktur bihun yang kompak (fibrillar) berbentuk seperti pilinan, dengan densitas yang lebih rendah dan warna lebih putih (Champagne 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Cham dan Suwannaporn (2010) tentang efek perlakuan pemanasan dari tepung beras terhadap kualitas mie beras menyatakan bahwa mie beras yang diberi perlakuan Annealing memiliki tekstur yang lembut, sedangkan mie beras setengah kering dan yang kering dari perlakuan heat moisture treatment menghasilkan tensile strength (kekuatan tegang) dan kekerasan gel yang tinggi. Prosespelepasan amilosa yang rendah pada perlakuan pemanasan tepung beras menghasilkan permukaan mie beras yang licin dan lembut, dan ini merupakan faktor penentu dalam kualitas mie beras.

Metode untuk memproduksi bihun secara tradisional biasanya melalui proses yang sangat panjang dan tidak kontinyu, konsumsi energi yang tinggi, kehilangan tinggi, dan permasalahan pada kebersihannya. Proses tradisional pembuatan bihun ini diawali dengan perendaman butir beras selama satu malam, kemudian penggilingan, penyaringan, pengendapan dan pengurangan kadar air hingga 40%, ekstrusi menjadi pelet, pengukusan, penggantungan, pengukusan kedua dan pengeringan. Bihun dengan teknik tersebut memiliki kelemahan yaitu proses yang cukup lama dan limbah cair yang banyak. Penggunaan bahan tepung dan proses ekstruder ulir dalam pembuatan bihun dapat mengurangi waktu proses dan limbah (Charutigon et al. 2007).

8

dipakai, konfigurasi ekstruder dan kondisi proses. Suhu pemasakan harus dibuat diatas suhu gelatinisasi dari pati yang digunakan (Ruthyanti 2007).

Peralatan ekstrusi terdiri dari ulir yang berputar pada tabung silindris. Tabung ini terbuat dari baja keras atau stainless steel yang dimampatkan agar tahan terhadap pergeseran atau shear. Perbandingan panjang dengan diameter tabung berkisar antara 2:1 dan 25:1. Gerak ulir disebabkan oleh motor listrik dengan kecepatan putar yang berbeda-beda dan cukup kuat untuk mendorong bahan pangan terhadap hambatan tekanan yang terbentuk dalam tabung. Kecepatan ulir merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekstruder dalam hal waktu tumpuk bahan pangan di dalam tabung, jumlah panas yang ditimbulkan oleh gesekan, laju transfer panas, dan kekuatan gesekan dari produk.Kisaran kecepatan ulir adalah 150-600 rpm tergantung pada aplikasinya (Ruthyanti 2007).

Indeks Glikemik

Indeks glikemik (IG) adalah tingkatan pangan menurut efeknya terhadap glukosa darah. Pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki IG tinggi. Sebaliknya, pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan lambat memiliki IG rendah. Nilai IG pangan didefinisikan sebagai nisbah antara luas area kurva glukosa darah makanan yang diuji yang mengandung karbohidrat total setara 50 g terhadap luas glukosa darah setelah makan 50 g glukosa pada hari yang berbeda, pada orang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, glukosa (sebagai standar) memiliki nilai IG 100.Nilai IG pangan dikelompokkan menjadi IG rendah (<55), sedang (55-70) dan tinggi (>70) (Miller

et al, 1992).

Konsep indeks glikemik sekarang telah dikenal secara luas dan dapat dijadikan acuan, yang secara fisiologis didasarkan pada klasifikasi makanan menurut efek glikemik setelah mereka makan (Foster-Powellet al.

2002).Pengenalan karbohidrat berdasarkan efeknya terhadap kadar glukosa darah dan respon insulin (berdasarkan IG-nya) berguna sebagai acuan dalam menentukan jumlah dan jenis pangan sumber karbohidrat yang tepat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan (Rimbawan dan Siagian 2004).

Indeks glikemik merupakan salah satu sifat pangan yang unik, dan dipengaruhi oleh berbagai faktoryang menyebabkan IG pangan yang satu berbeda dengan pangan lainnya. Bahkan, pangan jenis yang sama bila diolah dengan cara berbeda, dapat memiliki IG yang berbeda (Arvidsson-Lenneret al.

2004).Pengolahan, terutama karena pemanasan dapat menyebabkan gelatinisasi dan perubahan struktur pati, sehingga proses hidrolisis menjadi glukosa oleh enzim amilase pada saat pencernaan menjadi lebih mudah dan lebih banyak glukosa yang tersedia untuk diserap oleh usus kecil, sehinggamengakibatkan tingginya IG(Brouns et al. 2005).

9 sama, misalnya makanan yang mengandung 50 g karbohidrat tersedia mengakibatkan indeks glikemik yang berbeda. Jumlah serat yang terdapat dalam makanan yang diujikan mungkin menjadi penyebab perbedaan yang signifikan dalam IG mereka. Sebagian besar makanan IG rendah yang diuji ditemukan memiliki jumlah serat yang lebih besar daripada makanan IG tinggi.

Miller et al. (1996) melaporkan bahwa studi pemberian pangan IG rendah jangka menengah pada penderita DM dapat meningkatkan pengendalian kadar glukosa darah. Penelitian yang dilakukan oleh Heather et al. (2001) menunjukkan bahwa pangan dengan IG rendah dapat memperbaiki pengendalian metabolik pada penderita DM tipe 2 dewasa.

Banyak penderita DM merasa telah melakukan diet dengan benar, sesuai konsep porsi karbohidrat, tetapi kadar glukosa darahnya masih tinggi. Demikian juga, banyak orang yang berusaha keras menurunkan berat badan dengan cara mengurangi konsumsi makanan, rela menahan lapar, tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Dengan mengetahui IG pangan, penderita DM dapat memilih makanan yang tidak menaikkan kadar glukosa darah secara drastis, jadi kadar glukosa darah dapat dikontrol. Hasil penelitian Widowati (2008) menunjukkan bahwa beras fungsional IG rendah dapat menghambat laju kerusakan sel- pankreas, yaitu sel yang berfungsi memproduksi dan mensekresikan hormon insulin.

Dalam penyembuhannya, penderita diabetes umumnya disarankan mengonsumsi obat yang dikombinasikan dengan diet dan olah raga.Oleh karena itu, penderita diabetes sering kali membatasi konsumsi nasi karena beras dituding sebagai pangan hiperglikemik, padahal beras mempunyai kisaran indeks glikemik yang luas, dari IG rendah sampai IG tinggi. Bahkan, beras Yasmin dari Thailand yang dimasak dengan rice cooker mempunyai IG > 100, atau lebih tinggi daripada glukosa (Foster-Powell et al.2002).

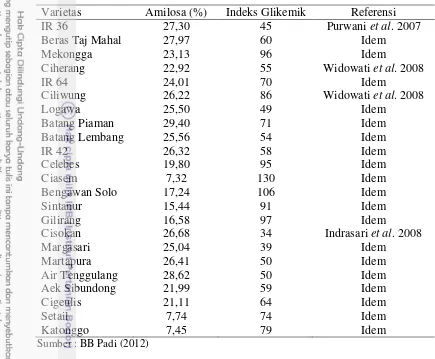

Nilai indeks glikemik dari berbagai varietas padi telah dilaporkan oleh beberapa peneliti (Tabel 2). Indeks glikemik beras dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya varietas dan cara pengolahannya (BB Padi 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2007) menyatakan bahwa IG beras dapat diturunkan dengan cara menambahkan ekstrak teh hijau pada saat menanak nasi. Widowatiet al. (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aplikasi proses pratanak pada gabah menyebabkan penurunan indeks glikemik dari nasi yang dihasilkan.

Beras dengan indeks glikemik rendah umumnya mempunyai tekstur nasi pera sehingga kurang disukai oleh penderita diabetes, terutama yang terbiasa mengonsumsi nasi pulen, seperti masyarakat dari etnis Sunda dan Jawa.Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi penderita diabetes yang terbiasa mengonsumsi nasi pera, seperti masyarakat Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan.Terlepas dari preferensi tekstur dan rasa nasi, penderita diabetes perlu mengacu pada kebutuhan energi yang diperlukan oleh masing-masing individu (Balitpa 2009).

10

Tabel 2. Nilai indeks glikemik beberapa varietas padi

Varietas Amilosa (%) Indeks Glikemik Referensi

IR 36 27,30 45 Purwani et al. 2007

Beras Taj Mahal 27,97 60 Idem

Mekongga 23,13 96 Idem

Ciherang 22,92 55 Widowati et al. 2008

IR 64 24,01 70 Idem

Ciliwung 26,22 86 Widowati et al. 2008

Logawa 25,50 49 Idem

Batang Piaman 29,40 71 Idem

Batang Lembang 25,56 54 Idem

IR 42 26,32 58 Idem

Celebes 19,80 95 Idem

Ciasem 7,32 130 Idem

Bengawan Solo 17,24 106 Idem

Sintanur 15,44 91 Idem

Gilirang 16,58 97 Idem

Cisokan 26,68 34 Indrasari et al. 2008

Margasari 25,04 39 Idem

Martapura 26,41 50 Idem

Air Tenggulang 28,62 50 Idem

Aek Sibundong 21,99 59 Idem

Cigeulis 21,11 64 Idem

Setail 7,74 74 Idem

Katonggo 7,45 79 Idem

Sumber : BB Padi (2012)

Komposisi amilosa dan amilopektin dalam beras memberikan pengaruh terhadap nilai IG-nya. Beras dengan kadar amilosa tinggi, cenderung memiliki nilai IG rendah. Jenis beras yang baik untuk digunakan sebagai bahan baku dalam pembutan bihun adalah beras pera yang notabene memiliki kadar amilosa yang tinggi. Sehingga pemilihan bahan dasar beras pera merupakan dasar pertimbangan untuk dapat menghasilkan produk bihun dengan nilai IG rendah. Namun selain varietas beras yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan bihun, masih banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap nilai IG suatu bahan pangan, diantaranya proses pengolahan, komposisi/sifat fungsional karbohidrat (kadar serat pangan, pati resisten, kadar gula dan daya ostomtik), kadar lemak dan protein serta adanya zat antigizi dalam bahan pangan tersebut (Rimbawan dan Siagian 2004). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widowati et al.

11

3

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2012 sampai dengan Mei 2013, di laboratorium Pascapanen Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor, serta laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah beras patah dan menir dari tiga jenis bahan baku yaitu Ciherang pratanak, IR-42 dan Basmati yang berasal dari BB Padi, Sukamandi (Lampiran 1a). Beras Ciherang yang digunakan adalah beras dengan indeks glikemik rendah. Beras tersebut telah melalui tahapan proses pratanak pada saat bahan masih berbentuk gabah. Perlakuan proses pratanak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Widowati et al.

(2009),yaitu perendaman gabah di dalam air pada suhu 60oC selama 4 jam, pengukusan selama 20 menit, dilanjutkan dengan pengeringan pertama pada suhu 100oC selama 1 jam (kadar air 18-20%), pengeringan kedua pada suhu 60oC selama 25 menit (kadar air hingga 12%).

Bahan lain yang digunakan dalam pembuatan produk bihun adalah air dan garam. Bahan kimia untuk analisis komposisi kimia dan sifat fungsional antara lain K2SO4, HgO, H2SO4, H3BO4, Na2S2O3,HCl,etanol, NaOH, CH3COOH (asam asetat), heksan, KCl-HCl, trismaleat, asetat, termamyl, enzim pankreatin, α -amilase tipe VI-B dari porcine pankreas (Sigma A3176), amiloglukosidase (Sigma A9913), pepsin, selenium, asam sulfat, sodium azide,3,5 dinitrosalicylic acid (Sigma D0550), amilosa, maltose, glukosa (Sigma G7528) dan glukosa oksidase-peroksidase kit.

Alat-alat yang digunakan adalah extruder (ulir tunggal, Scientific ; Lab Tech engineering Company LTD; diameter die 0.6 mm), autoklaf, oven, pH meter,

Rapid Visco Analyzer (RVA), spektrofotometer, mikroskop polarisasi, Scanning Electron Microscopy (SEM), difraktometer sinar X (X-ray diffractometer), glukometer One Touch Ultra TM, serta perlengkapan lain untuk uji kimia, organoleptik dan uji indeks glikemik.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dibagimenjaditiga tahap.Tahap pertama merupakan tahap penepungan dari bahan baku beras patah dan menir menggunakan metode kering, dilanjutkan dengan percobaan pembuatan bihun menggunakan ekstruder,tahap kedua adalah proses modifikasi tepung menggunakan metode dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan dantahap ketiga adalah proses pembuatan bihun menggunakan tepung beras dengan dan/atau tanpa modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan.

12

testing rice grader langsung dilakukan proses penggilingan, kemudian disaring dengan ayakan 100 mesh(Lampiran 1b). Tepung yang tidak lolos saringan digiling ulang dan di saring kembali. Selanjutnya dilakukan proses pembuatan bihun dengan menggunakan formula perbandingan tepung dan air (w/w) adalah 300:190, 300:180, 300:170 dan 300:160. Penentuan perbandingan tepung dan air bertujuan untuk menghasilkan produk bihun yang keluar dari ekstruder dengan bentuk yang baik, yaitu tidak lengket dan tergelatinisasi dengan sempurna yang ditandai dengan tidak terdapat bercak putih pada produk bihun yang dihasilkan.

Tahap kedua adalah proses dua sikluspemanasan bertekanan-pendinginan terhadap tepung dari ketiga jenis bahan baku beras yang digunakan. Tahap kedua ini bertujuan untuk memperoleh tepung dengan kadar pati resisten lebih tinggi. Proses pemanasan bertekanan-pendinginan yang digunakan merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2011). Pada prinsipnya kadar air tepung ditentukan terlebih dahulu, kemudian tepung tersebut dikondisikan hingga kadar airnya menjadi 25%. Tepung selanjutnya dikemas dengan plastik HDPE dan disimpan (conditioning)di dalam lemari es (suhu 5oC, selama 12 jam) agar penyebaran air pada tepung merata. Selanjutnya tepung dipanaskan dengan menggunakan autoklaf (suhu 121oC) selama 15 menit dan didinginkan (suhu 5oC) selama 24 jam. Perlakuan pemanasan bertekanan-pendinginan dilakukan sebanyak dua siklus. Tepung kemudian dikeringkan menggunakan oven (suhu 60oC) selama 16 jam dan dihaluskan serta diayak dengan ayakan 100 mesh (Gambar 3).

14

Tahap ketiga adalah proses pembuatan bihun dengan menggunakan tepung beras yang dihasilkan (baik pada tahap pertama maupun pada tahap kedua) sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Tahap ketiga ini bertujuan untuk menghasilkan produk bihun dengan indeks glikemik rendah.

Tepung dari ketiga jenis beras dengan dan/atau tanpa perlakuanmodifikasidua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan selanjutnya diproses menjadi bihun menggunakan formula standar yang diperoleh dari penelitian tahap pertama. Bahan tambahan yang digunakan dalam produk bihun adalah garam sebanyak dua persen dari berat tepung.Tepung, air dan garam dicampur secara merata, melalui proses pengadukan menggunakan mixer selama dua menit. Setelah itu, tepung dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam ekstruder. Bihun yang dihasilkan kemudian dikeringkan dengan oven (suhu 50oC) hingga kadar air + 12%, kemudian bihun kering yang dihasilkan dikemas dengan menggunakan plastik HDPE dan disimpan sampai waktu pemakaian. Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah kadar amilosa, pati resisten, daya cerna pati

in vitro, organoleptik dan indeks glikemik pada produk terbaik.

Prosedur Analisis Analisis proksimat

Analisis proksimat yang dilakukan mencakup analisis kadar air, abu, protein, lemak dan karbohidrat (by difference).

Kadar air (AOAC 2006)

Cawan aluminium dikeringkan dalam oven selama 15 menit dan didinginkan dalam desikator selama 10 menit dan ditimbang (A).Sampel ditimbang sebanyak ± 2 gram dalam cawan (B).Cawan beserta isi dikeringkan dalam oven 100oC selama 6 jam.Cawan dipindahkan ke dalam desikator lalu didinginkan dan ditimbang.Cawan beserta isinya dikeringkan kembali sampai diperoleh berat konstan (C). Perhitungan kadar air ditentukan dengan rumus :

Kadar abu (AOAC 2006)

Cawan disiapkan untuk melakukan pengabuan, kemudian dikeringkan dalam oven selama 15 menit lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang (A). Sampel ditimbang sebanyak ± 3 g dalam cawan (B), kemudian dibakar dalam ruang asap sampai tidak mengeluarkan asap lagi. Selanjutnya dilakukan pengabuan di dalam tanur listrik pada suhu 400-600oC selama 4-6 jam sampai terbentuk abu berwarna putih atau memiliki berat yang tetap.Abu beserta cawan didinginkan dalam desikator kemudian ditimbang (C).

15 Kadar protein metode mikro kjeldahl (AOAC 2006)

Sampel sebanyak ± 100 mg ditimbang (A) dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 30 ml. Ditambahkan 1.9 ± 0.1 g K2SO4, 40 ± 10 mg HgO, dan 3.8 ± 0.1 ml H2SO4. Ditambahkan batu didih pada labu lalu sampel dididihkan selama 1-1.5 jam sampai cairan menjadi jernih. Labu beserta sampel dididihkan dengan air dingin.Dipindahkan isi labu dan air bekas pembilasnya ke dalam alat destilasi. Labu erlenmeyer 125 ml diisi dengan 5 ml larutan H3BO4 dan ditambahkan dengan 4 tetes indikator, kemudian diletakkan di bawah kondensor dengan ujung kondensor terendam baik dalam larutan H3BO4. Larutan NaOH-Na2S2O3 sebanyak 8-10 ml ditambahkan ke dalam alat destilasi dan dilakukan destilasi sampai didapat destilatnya ± 15 ml dalam erlenmeyer.Destilat dalam erlenmeyer tersebut kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0.02 N hingga terjadi perubahan warna hijau menjadi biru.Dilakukan perhitungan jumlah nitrogen setelah sebelumnya diperoleh jumlah volume (ml) blanko. Kadar protein dihitung dengan menggunakan rumus :

Kadar lemak (AOAC 2006)

Labu lemak disediakan sesuai dengan ukuran alat ekstraksi soxhlet yang digunakan.Labu dikeringkan dalam oven dengan suhu 105-110oC selama 15 menit, kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang (A).Ditimbang sebanyak ± 5 g sampel (B) dalam kertas saring, kemudian ditutup dengan kapas bebas lemak.Kertas saring beserta isinya dimasukkan ke dalam ekstraksi soxhlet dan dipasang pada alat kondensor.Pelarut heksan dituangkan ke dalam labu soxhlet secukupnya. Dilakukan refluks selama 5 jam sampai pelarut yang turun kembali menjadi bening. Pelarut yang tersisa dalam labu lemak didestilasi dan kemudian labu dipanaskan dalam oven pada suhu 105oC. Setelah dikeringkan sampai berat tetap dan didinginkan dalam desikator kemudian labu beserta lemak ditimbang (C) dan dilakukan perhitungan kadar lemak.

Kadar karbohidrat by difference (SNI 01-2891-1992)

Karbohidrat dihitung berdasarkan metode by difference dengan perhitungan:

16

Analisis amilosa (Aliawati 2003)

Pengukuran kurva standar amilosa dilakukan dengan cara menimbang amilosa murni sebanyak 40 mg kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. larutan standar kemudian didiamkan selama 24 jam dan ditempatkan sampai tanda tera dengan aquades. Sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, dan 5 ml larutan diatas dipipet, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diasamkan dengan asam asetat 1 N sebanyak 0.2 ml, 0.4 ml, 0.6 ml, 0.8 ml, dan 1 ml. Kedalam masing-masing labu takar tersebut ditambahkan 2 ml larutan iod dan aquades sampai tanda tera. Larutan digoyangkan dan dibiarkan selama 20 menit, kemudia diukur absorbansinya pada λ = 6β0 nm, dan dibuat kurva hubungan antara kadar amilosa dan absorbansinya.

Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar amilosa contoh. Sejumlah 100 mg sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 0.1 N, dipanaskan dalam air mendidih selama 10 menit. Seluruh bahan dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu takar 100 ml dengan pencucian berkali-kali menggunakan aquades dan diencerkan menjadi 100 ml.

Dari larutan diatas dipipet sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, ditambahkan 1 ml asam asetat 1 N dan 2 ml larutan iod serta aquades sampai tanda tera. Campuran dikocok, dibiarkan selama 20 menit, kemudian diukur absorbansinya pada λ = 6β0 nm. Absorbansi yang diperoleh diplotkan pada kurva standar. Kadar amilosa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

A = absorbansi sampel pada panjang gelombang 620 nm S =slop kemiringan pada kurva standar

20 dan 1.000 =faktor pengenceran fk =faktor konversi

Analisis pati resisten (Goñiet al.1996)

Kadar pati resisten sampel dianalisis dengan metode spektroskopi yang merujuk pada Goñiet al.(1996). Sampel dengan kadar air rendah digiling hingga lolos ayakan 1 mm. Apabila kadar lemak sampel ≥5%, lemak sampel tersebut harus dihilangkan dengan cara ekstraksi soxhlet menggunakan petroleumeter. Apabila penentuan pati resisten (RS) dalam makanan yang dimakan, perlakuan pengeringan, pendinginan atau penyimpanan sampel harus dihindari karena dapat mempengaruhi kadar RS.

17 ditambahkan kedalam sampel. Sampel kemudian diaduk dengan vorteks dan diinkubasi pada suhu 370C selama 16 jam sambil terus digoyang. Setelah sampel disentrifus (15 menit, 3000rpm), bagian supernatan dibuang.Kemudian residu yang tertinggal dicuci lagi dengan 10 ml akuades, kemudian disentrifus lagi dan supernatant dibuang.

Kedalam residu sampel di atas ditambahkan 3 ml akuades dan 1.5 ml larutan KOH 4M, lalu diaduk dengan menggunakan vorteks dan biarkan selama 30 menit pada suhu ruang dengan getaran konstan.Secara berturut-turut ke dalam sampel tersebut ditambahkan 2.75 ml HCl 2 M dan 1.5 ml buffer sodium asetat (0.4 M, pH 4.75) dan 40 µl enzim amiloglukosidase.Sampel kemudian diaduk menggunakan vorteks hingga rata dan biarkan selama 45 menit dalam penangas air pada suhu 60oC dengan getaran konstan. Sampel disentrifus (15 menit, 3000rpm), kemudian bagian supernatan diambil dan dimasukkan kedalam labu takar 50 ml. Bagian residu dicuci dengan 10 ml akuades, lalu disentrifus kembali. Bagian supernatan kemudian dicampurkan dengan yang diperoleh sebelumnya,kemudianditambahkan akuades hingga tanda tera.Sebanyak 0.5 ml akuades (blanko) dan 0.5 ml larutan sampel masing-masing dimasukkan kedalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan glucoseassay kit (sigma GAGO-20). Sampel dan blanko masing-masing diaduk menggunakan vorteks dan biarkan selama 30 menit dalam penangas air pada suhu 37oC. Kemudian baca absorbansi sampel menggunakan spektrofotometer (Kruss UV-6500) pada panjang gelombang 500 nm terhadap blanko.

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kurva standar dari larutan glukosa (10-60 ppm).Dimana, masing-masing larutan standar glukosa dan blanko dipipet sebanyak 0,5 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan glucoseassay kit, lalu aduk menggunakan vorteks dan biarkan selama 30 menit dalam penangas air pada suhu 370C. Kemudian baca absorbansi masing-masing standar pada panjang gelombang 500 nm terhadap blanko. Absorbansi harus dibaca antara 5 dan 45 menit setelah inkubasi.Perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurva standar untuk menghitung konsentrasi glukosa dari sampel. Kadar pati resisten sampel dihitung dengan mengalikan kadar glukosa dalam sampel dengan faktor 0.9.

Analisis daya cerna pati in vitro (modifikasi Muchtadi et al. 1992)

Dilakukan secara spektroskopi, mencakup pembuatan kurva standar maltose dan analisis sampel.

Pembuatan kurva standar

18

Analisis sampel

Sampel tepung 1.0 g dimasukkan kedalam Erlenmeyer 100 ml lalu ditambahkan 100 ml akuades. Erlenmeyer lalu ditutup dengan aluminium foil dan dipanaskan dalam penangas air hingga mencapai suhu 90oC sambil terus diaduk, lalu didinginkan. Sebanyak 2.0 ml larutan sampel dipipet kedalam tabung reaksi bertutup lalu ditambahkan 3.0 ml akuades dan 5.0 ml larutan buffer fosfat pH 7.0.Masing-masing sampel dibuat dua kali, salah satu digunakan sebagai blanko. Blanko untuk menghitung kadar maltosa awal yang terdapat pada sampel (bukan hasil hidrolisis enzimatis). Tabung ditutup dan diinkubasi pada 37oC selama 15 menit. Larutan diangkat dan ditambahkan 5.0 ml larutan enzim α-amilase (1 mg/ml dalam larutan buffer fosfat pH 7.0) untuk sampel dan 5.0 ml buffer fosfat pH 7.0 untuk blanko sampel. Kedua tabung diinkubasi kembali pada 37oC selama 30 menit lalu dipindahkan ke dalam tabung reaksi bertutup berisi 2,0 ml larutan DNS. Larutan dipanaskan dalam air mendidih selama 10 menit lalu segera didinginkan dengan air mengalir, kemudian tambahkan akuades sebanyak 10,0 ml dan diaduk hingga homogen dengan menggunakan vortex. Larutan sampel dan blanko tersebut kemudian diukur absorbansinya dengan UV-Vis spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nm. Daya cerna pati (%) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Dimana A = maltosa dalam sampel (mg); a = maltosa dalam blanko (mg); B = maltosa dalam pati murni (mg); b = maltosa dalam blanko pati murni (mg).

Analisis karakteristik pasting (RVA standar 2 dalam Syamsir 2012)

Pengukuran karakteristik pastingdilakukan menggunakan Rapid ViscoAnalyser (RVA)tipe RVA-S4 dengan profil analisis standar 2. Sebanyak 3.5 gram sampel (kadar air disesuaikan 14%) dicampur dengan 25 ml akuades di dalam wadah sampel (canister). Wadah berisi sampel selama 1 menit pertama diputar pada kecepatan 160 rpm dan suhu 50oC. Selanjutnya, sampai menit ke 8.5, suhu pemanasan dinaikkan dari 50oC menjadi 95oC. Suhu dijaga konstan pada 95oC selama 5 menit (sampai menit ke 13.5). Setelah pemanasan konstan, suhu diturunkan menjadi 50oC (pada menit ke 21) dan dipertahankan pada suhu 50oC selama 2 menit (sampai menit ke 23).

19

Gambar 5. Kurva RVA dan perhitungan parameter pasting

Analisis kapasitas pembengkakan (swelling power) dan solubilitas (Wang et al. 2010)

Suspensi tepung (2% W/V) dipanaskan di dalam penangas air suhu 90 °C selama 30 menit.Sampel tepung lalu disentrifuse pada kecepatan 1500 rpm selama 15 menit, selanjutnya supernatan dikeluarkan dan sedimen ditimbang.Alikuot dari supernatan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105°C sampai diperoleh berat konstan. Kapasitas pembengkakan (SP, g/g bk) dan solubilitas (S, %) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Analisis bentuk mikroskopis granula pati

Analisis struktur mikro pati dengan SEM (Dhital et al. 2010)

Struktur mikro pati sampel dianalisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Pati yang telah dikeringkan dengan freeze dryer disebarkan dalam preparat logam khusus untuk SEM yang telah ditutupi perekat di kedua sisinya. Preparat kemudian dilapisi platinum dalam kondisi hampa udara dengan menggunakan Eiko Sputter Coater. Selanjutnya Struktur mikro pati dianalisis menggunakan SEM pada tegangan potensial 5-7 kV dan kuat arus probe 6 x 1011A. Morfologi pati yang diamati antara lain bentuk, ukuran, dan porositas. Morfologi pati dengan mikroskop polarisasi (Becker et al. 2001)

20

Struktur kristal dan kristalinitas (Kawabata et al. 1994 dalamSyamsir 2012) Struktur kristal dan kristalinitas diamati dari difraktogram sinar-X menggunakan difraktometer sinar-X (X-ray diffractometer, XRD 7000 Maxima dari Shimadzu). Sejumlah kecil sampel diletakkan dalam wadah sampel kemudian dimasukkan dalam alat difraktometer sinar X. Radiasi monokromatik yang digunakan adalah Cu dengan panjang gelombang 1.54060 Ǻ yang dihasilkan dari difraktometer X-ray pada 40 kV dan 30 mA. Daerah scanning difraksi pada sudut 2 theta adalah 4-36o dengan step interval 0.02o dan kecepatan scan 2o/menit. Struktur dilihat dari puncak yang dihasilkan.Kristalinitas (%) dinyatakan sebagai persentase rasio dari daerah difraksi puncak dengan difraksi total.

Uji organoleptik (Meilgaard et al. 1999)

Uji organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk bihun yang dihasilkan. Skala hedonik yang digunakan mempunyai rentang dari sangat tidak suka (skala numerik = 1) sampai dengan skala sangat suka (skala numerik = 5). Setiap panelis diberikan formulir kuesioner uji hedonik untuk melakukan penilaian terhadap produk yang dihasilkan.Atribut mutu yang diuji meliputi warna, rasa, aroma, tekstur,serta penerimaan secara umum untuk bihun matang (tanak) maupunbihun mentah (kering).

Penentuan indeks glikemik (Milleret al. 1996)

Setiap porsi bihun yang akan ditentukan IG-nya mengandung 50 g karbohidrat dengan perhitungan sebagai berikut :

Setiap porsi bihun kering yang telah ditimbang kemudian dilakukan proses penanakan. Bihun yang telah matang diberikan kepada setiap relawan yang telah menjalani puasa penuh (kecuali air) selama semalam (sekitar pukul 20.00 sampai pukul 08.00 besoknya). Relawan yang digunakan ialah individu normal, tidak diabetesi, sebanyak 10 orang.

Selama dua jam pasca konsumsi pangan uji, sampel darah sebanyak 50L (finger-prick cappillary blood samples method) diambil setiap 30 menit untuk diukur kadar glukosanya (pengukuran kadar glukosa menit ke-30, ke-60, ke-90 dan ke-120). Selang 3 hari, hal yang sama dilakukan dengan memberikan 50 g glukosa murni (sebagai pangan acuan) kepada relawan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi efek keragaman glukosa darah dari hari ke hari.

21 Analisis Data

Data hasil percobaan untuk kadar amilosa, pati resisten dan daya cerna pati dianalisis menggunakan rancangan faktorial dengan tiga faktor dan dua ulangan. Faktor A adalah jenis varietas dengan 3 taraf (Ciherang pratanak, IR42, dan Basmati), faktor B adalah perlakuan modifikasi terhadap tepung dengan 2 taraf (tanpa modifikasi dan dengan modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan), dan faktor C adalah produk dengan 2 taraf (tepung beras dan bihun). Model umum rancangan percobaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Yijkl = µ + αi + j + k+ (α )ij + ( )jk + (α )ik +ijkl Keterangan :

Yijkl : Nilai pengamatan pada perlakuan jenis varietas taraf ke-i,faktor modifikasitaraf ke-j, faktor produk taraf ke-k, dan ulangan ke-l µ : Nilai tengah populasi (rata-rata yang sesungguhnya)

αi : Pengaruh perlakuan jenis varietas taraf ke-i j

Pada karakteristik pastingserta kapasitas pembengkakan dan solubilitas, rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan faktorial dengan dua faktor dan dua ulangan. Faktor A adalah jenis varietas dengan 3 taraf (Ciherang pratanak, IR42, dan Basmati) dan faktor B adalah perlakuan modifikasi terhadap tepung dengan 2 taraf (tanpa modifikasi dan dengan modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan). Model umum rancangan percobaan pada karakteristik pasting ini adalah sebagai berikut :

Yijk = µ + αi + j + (α )ij +ijk Keterangan :

Yijk : Nilai pengamatan pada perlakuan jenis varietas taraf ke-i, dan faktor modifikasitaraf ke-j dan ulangan ke-k

µ : Nilai tengah populasi (rata-rata yang sesungguhnya) αi : Pengaruh perlakuan jenis bahan baku taraf ke-i

j : Pengaruh perlakuan tepung taraf ke-j

α ij : Interaksi dari jenis bahan baku dan perlakuan tepung ijk : Faktor galat (sisa)

i : Jenis varietas

22

Pada uji organoleptik, rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok, dengan 6 perlakuan (K1=bihun ciherangpratanak tanpa modifikasi, K2=bihun ciherang pratanakdengan modifikasi, K3=bihun basmati tanpa modifikasi, K4=bihun basmati dengan modifikasi, K5=bihun IR-42 tanpa modifikasi, dan K6=bihun IR-42 dengan modifikasi)menggunakan 30 panelis. Model umum rancangan percobaan pada uji organoleptik ini adalah sebagai berikut :

Yij = µ + αi + j + ij Keterangan :

Yij : Nilai pengamatan pada satuan percobaan taraf ke-j yang mendapatperlakuan ke-i

µ : Nilai tengah populasi (rata-rata yang sesungguhnya) αi : Pengaruh perlakuan ke-i

j : Pengaruh kelompok ke-j

ij : Sisa/galat percobaan pada satuan percobaan ke-j dalam perlakuan ke-i i : Banyaknya perlakuan/taraf

j : Banyaknya blok/kelompok

Data hasil pengamatan diolah menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dengan menggunakan program SAS versi 9.1.3.Jika perlakuan berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap peubah yang diukur maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan (DMRT, Duncan’s Multiple Range Test) untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan tersebut.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Proses Pembuatan Bihun Dengan Ekstruder

Ekstrusi merupakan proses penggabungan beberapa unit operasi seperti pencampuran (mixing), pemasakan (cooking), pengadonan (kneading), pemotongan (shearing) dan pembentukan (forming) (Fellows 1992). Alat pengekstrusi disebut dengan ekstruder. Ekstruder diklasifikasikan sesuai dengan metode operasi (ekstruder dingin atau ekstruder pemasak) dan metode ekstrusi (ekstruder ulir tunggal atau ganda) (Fellows 1992).

23 menghasilkan limbah cair selama proses sehingga tidak ada biaya pengolahan air dan tidak menciptakan masalah pencemaran lingkungan.

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan bihun menggunakan ekstruder ulir tunggal dengan pemasak model Scientific, Lab Tech Engineering Company LTD

(Gambar 6). Menurut Chiruvellaet al. (1996),ekstruder ulir tunggal memiliki empat daerah dengan fungsi yang berbeda dalam tabung ulir ekstruder yaitu daerah pengadukan adonan (zona 1), daerah pemasakan adonan (zona 2), daerah pembentukan (zona 3) dimana adonan mulai didinginkan (70-95oC) dan adonan yang bersifat lentur mulai mengembang, daerah pencetakan (zona 4) dengan lubang cetakan atau outlet die yang memiliki daerah yang cukup terbuka agar ekspansi/pengembangan tidak terjadi. Berdasarkan keterangan tersebut maka kondisi zona pada ekstruder diatur dengan ketetapan suhu pada zona 1, 2 dan 3 yaitu 92oC sebagai suhu gelatinisasi, sedangkan pada zona 4 suhunya 74oC dengan tujuan agar bihun yang dihasilkan tidak lengket. Kecepatan ulir yang digunakan adalah 94 rpm.

24

Tabel 3. Berbagai formula standar untuk pembuatan bihun dengan menggunakan ekstruder dan karakteristik bihun yang dihasilkan

Rata-rata kadar air awal tepung ± 10%, dengan perbandingan tepung dan air 300:170 (w/w), diperkirakan tepung mengandung air sebanyak 67%. Menurut Kim et al. (2006) kondisi ekstrusi pada kadar air minimal 60% merupakan kelembaban optimal untuk retrogradasi. Retrogradasi akan optimal apabila gelatinisasi juga optimal. Menurut Muhandri (2012) gelatinisasi tidak hanya dipengaruhi oleh air dan panas saja, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan. Dengan tekanan shear yang tinggi, tidak diperlukan air yang banyak untuk terjadinya gelatinisasi. Menurut Tan et al. (2009) dalam Muhandri (2012), pada tekanan atmosfer diperlukan suhu sekitar 85oC untuk membuat pati beras tergelatinisasi sempurna. Dari hasil penelitian ini dapat di jelaskan bahwa pada kadar air tepung beras ±67%, suhu ekstruder 92oC dan kecepatan ulir 94 rpm dapat membuat tepung beras tergelatinisasi sempurna.

Karakterisasi Sifat Fisikokimia dan Fungsional Tepung Beras

Morfologi Granula Pati

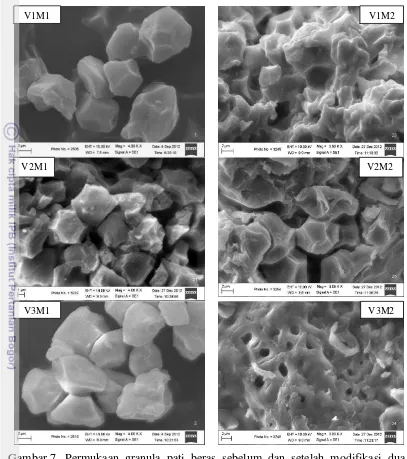

Secara alami, pati terdapat dalam bentuk granula, yang dapat berbeda dalam ukuran dan bentuk. Asal usul granula pati dapat dilihat dari ukuran, bentuk dan posisi hilum. Berbagai metode dapat digunakan untuk melihat morfologigranula, salah satunya adalah dengan scanning electron microscopy (SEM) (Liu 2005).Dalam penelitiannya, Raina et al.(2007) melaporkan bahwa granula pati beras alami berbentuk poligonal dan cenderung membentuk kelompok dengan ukuran granula berkisar antara 3.11-7.78 µm. Laporan tersebut sesuai dengan hasil pengamatan pada penelitian ini, seperti yang terlihat pada Gambar 7.

25

Gambar 7. Permukaan granula pati beras sebelum dan setelah modifikasi dua siklus pemanasan bertekanan-pendinginan dilihat denganscanning electron microscopy (SEM). V1M1=Ciherang pratanak tanpa modifikasi; V1M2=Ciherang pratanak modifikasi; V2M1=Basmati tanpa modifikasi; V2M2=Basmati modifikasi; V3M1=IR-42 tanpa modifikasi dan V3M2=IR-42 modifikasi.

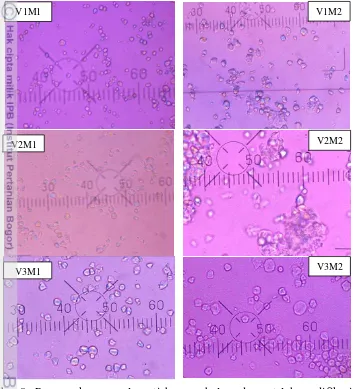

Selain menggunakan SEM, pengamatan morfologi granula pati juga bisa menggunakan mikroskop cahaya polarisasi. Menurut Liu (2005) dalam mikroskop cahaya polarisasi,suatu persilangan birefringence tampak sebagai perpotongan dua pita (persilangan maltese). Hal ini mengindikasikan pengaturan amilosa-amilopektin secara radial, membentuk karakteristik semikristalin (Liu 2005 dalam Syamsir 2012).

Gambar 8 memperlihatkan penampakan birefringence granula pati beras sebelum dan setelah modifikasi. Penampakan birefringence granula pati dari ketiga jenis bahan baku sebelum proses modifikasi terlihat masih utuh. Namun

V1M1

V2M1

V3M1

V1M2

V2M2