JAGUNG (

Zea mays

L.)

FAHMI WENDRA SETIOSTONO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Penampilan Hibrida, Pendugaan Nilai Heterosis dan Daya Gabung Galur-Galur Jagung (Zea mays L.) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2008

Fahmi Wendra Setiostono

FAHMI WENDRA SETIOSTONO. Hybrid Performance, Estimation of Heterosis and Combining Ability in Maize Lines. Supervised by SRIANI SUJIPRIHATI and FIRDAUS KASIM.

Heterosis dan Daya Gabung Galur-Galur Jagung. Dibimbing oleh SRIANI SUJIPRIHATI dan FIRDAUS KASIM.

Produksi jagung nasional yang terus meningkat tiap tahunnya belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah masih terus mengimpor jagung dalam jumlah yang besar. Untuk memenuhi konsumsi jagung nasional, peningkatan produksi perlu terus dilakukan. Varietas jagung yang ditanam di Indonesia beragam, mulai dari varietas lokal, varietas bersari bebas sampai varietas hibrida.

Langkah pertama dalam program perakitan jagung hibrida adalah mengembangkan galur - galur murni yang akan digunakan sebagai tetua. Dalam tahap pembentukan galur, dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap karakter-karakter penting seperti hasil dan ketahanan terhadap hama penyakit. Selanjutnya, dari galur – galur yang terpilih dilakukan persilangan antar galur dengan metode dialel. Idealnya melalui evaluasi seluruh kombinasi persilangan yang mungkin (persilangan dialel), dimana nilai kontribusi dari tiap galur murni dapat ditentukan.

Analisis daya gabung penting dalam mengidentifikasi tetua terbaik atau kombinasi tetua dalam program pemuliaan. Daya gabung umum diasosiasikan pada efek gen aditif sementara daya gabung khusus diasosiasikan pada efek gen non aditif. Analisis daya gabung penting dalam mengidentifikasi tetua terbaik atau kombinasi tetua dalam program pemuliaan.

Penelitian dilakukan dalam dua rangkaian percobaan. Pertama adalah pembentukan benih hibrida F1 hasil persilangan dialel penuh dari delapan tetua yang dilaksanakan pada bulan Juli - Oktober 2007 di kebun percobaan Cikeumeuh, BB Biogen. Lokasi penelitian terletak pada ketinggian 250 m dpl, ordo tanah Inceptisols dan tanaman sebelumnya adalah jagung. Kedua adalah evaluasi tetua, F1 dan resiprokalnya yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di kebun percobaan Cikeumeuh, BB Biogen dan di Metro, Lampung pada bulan Januari 2008.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 galur murni sebagai tetua yang berasal dari 4 populasi yang dibentuk tahun 2000-2006, yaitu 276-4, 261-2, 425-3, 426, 605, 612, 786 dan 969, F1 hasil persilangan dialel penuh, resiprokalnya serta 2 varietas pembanding BISI 2 dan SHS 12. Bahan lain yang digunakan adalah pupuk urea, SP-36, KCl, pupuk kandang dan karbofuran 30%. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak dengan tiga ulangan, luas plot 3.75 m2.

Karakter yang diamati adalah : Jumlah Tanaman (plant stand) umur satu minggu, Umur Berbunga (hari), Tinggi Tanaman (cm), Tinggi Tongkol (cm), Umur Panen (hari), Jumlah Tanaman Panen per Petak , Jumlah Tongkol Panen, Bobot Tongkol Kupasan (kg), Kadar Air Panen (%), Diameter Tongkol, Panjang Tongkol, Jumlah Baris Biji per Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol, Bobot 1000 Biji dan Konversi Hasil (kg/ha).

Genotipe 276-4, 425-3 dan 969 memiliki nilai daya gabung umum untuk karakter panjang tongkol dan jumlah biji per tongkol terbaik di lokasi Bogor dan Lampung. Sementara, untuk karakter bobot 1000 biji, genotipe 969 memiliki nilai DGU terbaik di Bogor, genotipe 969 dan 276-4 terbaik di lokasi Lampung. Pada karakter diameter tongkol, genotipe 605 memiliki nilai tertinggi di kedua lokasi, sedangkan untuk karakter bobot tongkol dan hasil, genotipe 969 memiliki nilai terbaik di kedua lokasi.

Efek resiprokal terjadi pada karakter panjang tongkol dan bobot 1000 biji di lokasi Lampung dan bobot 1000 biji di lokasi Bogor serta karakter diameter tongkol, bobot tongkol panen dan hasil di kedua lokasi. Persilangan 426/612 dan 261-2/425-3 memiliki nilai DGK tinggi dan positif untuk karakter panjang tongkol, bobot 1000 biji dan jumlah biji per tongkol di lokasi Bogor, sedangkan di lokasi Lampung persilangan 261-2/425-3, 276-4/786 dan 426/612 memiliki nilai tinggi dan positif untuk karakter panjang tongkol, jumlah biji per tongkol dan bobot 1000 biji. Sementara itu, untuk karakter diameter tongkol nilai tertinggi terdapat pada persilangan 786/969 di kedua lokasi dan untuk karakter bobot tongkol panen serta hasil, persilangan 261-2/425-3 memiliki nilai tertinggi di kedua lokasi.

Nilai heterosis tertinggi di lokasi Bogor terdapat pada persilangan 261-2/425-3 untuk karakter bobot 1000 biji, untuk lokasi Lampung, persilangan 276-4/261-2 tertinggi nilai heterosisnya.Untuk karakter bobot tongkol panen dan hasil, nilai heterosis tertinggi terdapat pada persilangan 261-2/425-3 di lokasi Bogor dan persilangan 276-4/261-2 di lokasi Lampung.

Nilai heterobeltiosis tertinggi di lokasi Bogor terdapat pada persilangan 261-2/425-3 untuk karakter bobot 1000 biji dan di lokasi Lampung nilai heterosis tertinggi pada persilangan 276-4/261-2. Sementara untuk karakter bobot tongkol dan hasil, nilai heterobeltiosis tertinggi terdapat pada persilangan 261-2/425-3 di lokasi Bogor dan 276-4/261-2 di lokasi Lampung.

Persilangan 276-4/261-2, 426/612 dan 261-2/425-3 merupakan calon hibrida unggul untuk tahap program pemuliaan selanjutnya.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

HETEROSIS DAN DAYA GABUNG GALUR – GALUR

JAGUNG (

Zea mays

L.)

FAHMI WENDRA SETIOSTONO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Agronomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Gabung Galur-Galur Jagung (Zea mays L.).

Nama : Fahmi Wendra Setiostono

NRP : A151060211

Disetujui,

1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, M.S. Dr. Ir. Firdaus Kasim, M.Sc. Ketua Anggota

Diketahui,

2. Ketua Program Studi Agronomi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, M.S. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

Alhamdulillaahi Robbil ‘aalamiin, ungkapan tanda syukur penulis kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan curahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Penampilan Hibrida, pendugaan Nilai Heterosis dan Daya gabung Galur-Galur Jagung (Zea mays L.).

Penulis sadar bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, M.S. sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Firdaus Kasim, M.Sc. sebagai anggota komisi pembimbing atas pengarahan, bimbingan, dorongan motivasi, masukan, dan diskusi yang sangat berharga sejak penyusunan dan perencanaan penelitian hingga penyelesaian tulisan.

2. Dr. Muhamad Syukur, S.P. M.Si. yang telah bersedia menjadi penguji luar komisi pembimbing.

3. Rekan- rekan mahasiswa pascasarjana PS Agronomi angkatan 2006 yang telah berbagi ilmu dan bantuannya Ir. Andi Takdir , M.P., Ir. Zulhermana S, Yohanis Mustamu, S.P., Muzdalifah Isnaini S.P, M.Si, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

4. Ayahanda Ir. Rudi T Setiyono, Ibunda L. Andariyani atas bantuan, dukungan dan doanya.

5. Istri tercinta Ratih Gustiani atas doa, kasih sayang dan pengertiannya 6. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis

Akhirul kalam, penulis berharap tulisan ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Semoga rahmat-Nya selalu terlimpah kepada kita semua.

Bogor, Agustus 2008

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 12 Maret 1982 sebagai putra

pertama dari pasangan Ir. Rudi T Setiyono dan L. Andariyani. Penulis menikah

dengan Ratih Gustiani, S.Si pada tanggal 3 Februari 2008.

Pendidikan Sarjana ditempuh di Program studi Agronomi Jurusan

Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun

2005. pada tahun 2006 penulis berkesempatan melanjutkan studi di Program Studi

Halaman

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... ... xii

PENDAHULUAN ... 1

Latar

Belakang

...

1

Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 4

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis ... 4

Ruang Lingkup Penelitian... 6

TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Botani

dan

Morfologi

...

7

Varietas Hibrida dan Pengembangan Galur Murni ... 8

Heterosis

...

9

Daya

gabung

...

11

Persilangan

Dialel

...

13

BAHAN DAN METODE ... 14

Waktu dan Tempat Penelitian ... 14

Bahan

Penelitian

...

14

Metode

Penelitian

...

14

Pengamatan ... 18

Analisis Data ... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN... 24

Penampilan Hibrida ... 27

Analisis Daya Dabung Umum ... 32

Analisis Daya Gabung Khusus ... 33

Heterosis

...

37

Heterobeltiosis ... 40

KESIMPULAN ... 42

SARAN ... 43

No.

Halaman

1.Kombinasi persilangan dialel penuh dengan delapan galur tetua, 2007. ... 16

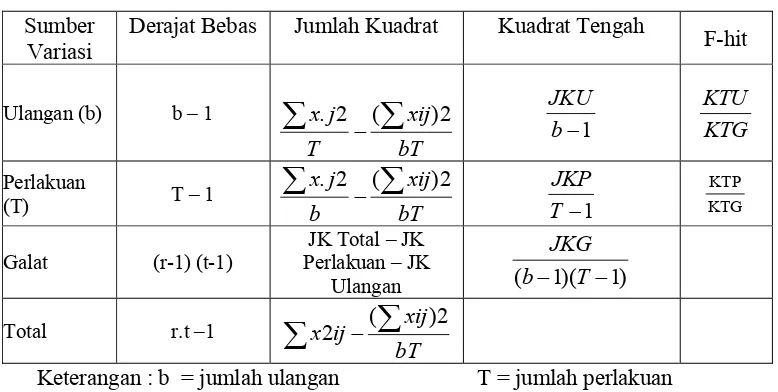

2.Analisis varians perbedaan genotipe.. ... 21

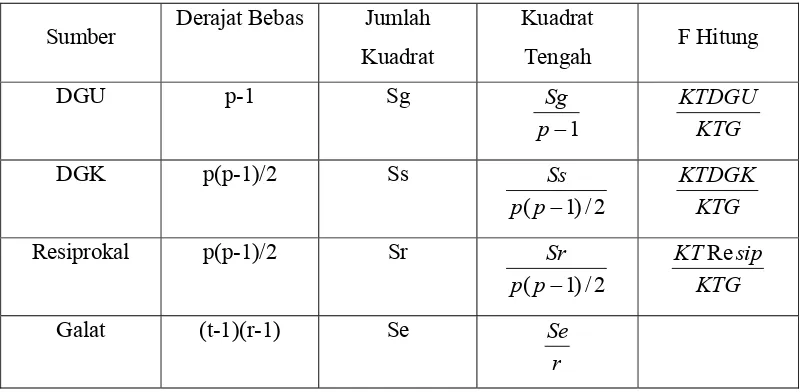

3. Analisis varians Daya gabung Metode 1 Model 1 Grifing.. ... 22

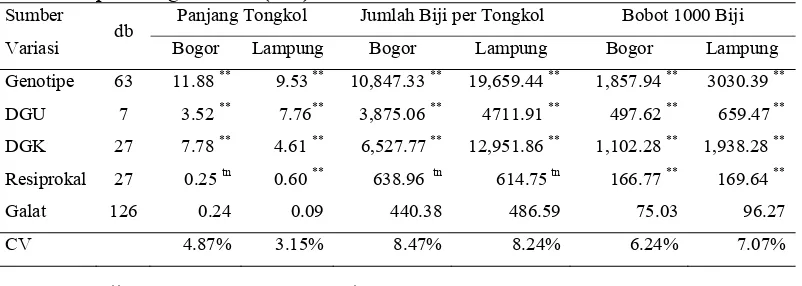

4. Rekapitulasi kuadrat tengah genotipe, DGU, DGK dan Resiprokal hasil

persilangan dialel (8x8) di dua lokasi. ... 24

5. Rekapitulasi kuadrat tengah genotipe, DGU, DGK dan Resiprokal hasil

persilangan dialel (8x8) di dua lokasi...25

6. Rekapitulasi kuadrat tengah interaksi DGU, DGK dan

Resiprokal dengan Lingkungan...26

7. Rekapitulasi kuadrat tengah interaksi DGU, DGK dan

Resiprokal dengan Lingkungan...26

8. Nilai Tengah Karakter Panjang Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol dan

Bobot 1000 Biji di Dua Lokasi.. ... 27

9. Nilai Tengah Diameter Tongkol, Berat Tongkol Panen dan Hasil di Dua

Lokasi ... 28

10. Rekapitulasi nilai DGU 8 genotipe galur tetua di dua lokasi.. ... 32

11. Rekapitulasi nilai DGU 8 genotipe galur tetua di dua lokasi.. ... 33

12.

Nilai DGK 14 kombinasi terbaik persilangan dialel (8x8) di lokasi Bogor... 34

13.

Nilai DGK 14 kombinasi terbaik persilangan dialel (8x8) di lokasi Bogor... 35

14. Nilai DGK 14 kombinasi terbaik persilangan dialel (8x8) di lokasi

Lampung.. ... 36

15

Nilai DGK 14 kombinasi terbaik persilangan dialel (8x8) di lokasi

Lampung. ... 37

16. Nilai heterosis 14 kombinasi terbaik hasil persilangan dialel (8x8)

di dua lokasi...38

17. Nilai heterosis 14 kombinasi terbaik hasil persilangan dialel (8x8)

di dua lokasi.. ... 39

18. Nilai heterobeltiosis 14 kombinasi terbaik hasil persilangan dialel (8x8)

di dua lokasi. ... 40

No.

Halaman

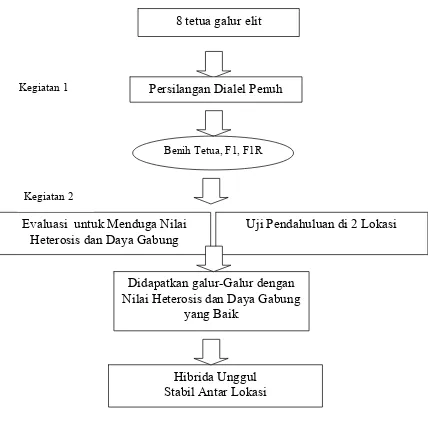

1. Bagan Alir Penelitian ... 6

2. Pembentukan benih F1 ...16

3. Evaluasi F1, F1R dan Tetua ...17

4. Tinggi Tanaman dan Tongkol 14 Kombinasi Persilangan Terbaik di

Lokasi Bogor ...29

5. Tinggi Tanaman dan Tongkol 14 Kombinasi Persilangan Terbaik di

Lokasi Lampung ...30

6. Umur Berbunga Betina dan Jantan 14 Kombinasi Persilangan

Terbaik di Lokasi Bogor ...31

7. Umur Berbunga Betina dan Jantan 14 Kombinasi Persilangan

No.

Halaman

1. Silsilah galur-galur yang digunakan... 47

2. Anova Gabungan Antar Lokasi Karakter Panjang Tongkol. ... 50

3. Anova Gabungan Antar Lokasi Karakter Diameter Tongkol.. ... 50

4. Anova Gabungan Antar Lokasi Karakter Jumlah Biji per Tongkol ... 50

5. Anova Gabungan Antar Lokasi Karakter Bobot 1000 Biji. ... 50

6. Anova Gabungan Antar Lokasi Karakter Berat Tongkol Panen.. ... 51

7. Anova Gabungan Antar Lokasi Karakter Hasil... 51

8. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter panjang

tongkol di lokasi Bogor. ... 51

9. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter diameter tongkol

di lokasi Bogor.. ... 51

10. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter jumlah biji per

tongkol di lokasi Bogor ... 52

11. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter bobot 1000 biji

di lokasi Bogor. ... 52

12. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter berat tongkol panen

di lokasi Bogor.. ... 52

13. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter hasil di lokasi Bogor ... 52

14. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter panjang tongkol

di lokasi Lampung. ... 53

15. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter jumlah biji per

tongkol di lokasi Lampung.. ... 53

16. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter berat tongkol

panen di lokasi Lampung ... 53

17. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter diameter tongkol

di lokasi Lampung. ... 54

18. Nilai varians genotipe dan daya gabung karakter bobot 1000 biji

di lokasi Lampung.. ... 54

21. Nilai Daya Gabung Khusus Karakter panjang Tongkol, Diameter

Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol, Bobot 1000 Biji, Berat Tongkol

Panen dan Hasil di Lokasi Lampung.. ... 56

22. Nilai Resiprokal Karakter panjang Tongkol, Diameter Tongkol,

Jumlah Biji per Tongkol, Bobot 1000 Biji, Berat Tongkol Panen dan

Hasil di Lokasi Bogor ... 57

23. Nilai Resiprokal Karakter panjang Tongkol, Diameter Tongkol,

Jumlah Biji per Tongkol, Bobot 1000 Biji, Berat Tongkol Panen dan

Hasil di Lokasi Lampung. ... 58

24. Nilai Heterosis Panjang Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol dan

Bobot 1000 Biji di Lokasi Bogor.. ... 59

25. Nilai Heterosis Karakter Diameter Tongkol, Berat Tongkol Panen dan

Hasil di Lokasi Bogor ... 61

26. Nilai Heterosis Panjang Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol dan

Bobot 1000 Biji di Lokasi Lampung. ... 63

27. Nilai Heterosis Karakter Diameter Tongkol, Berat Tongkol Panen dan

Hasil di Lokasi Lampung.. ... 65

28. Nilai Heterobeltiosis Panjang Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol dan

Bobot 1000 Biji di Lokasi Bogor ... 67

29. Nilai Heterobeltiosis Karakter Diameter Tongkol, Berat Tongkol Panen

dan Hasil di Lokasi Bogor. ... 69

30. Nilai Heterobeltiosis Panjang Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol dan

Bobot 1000 Biji di Lokasi Lampung ... 71

31

Nilai Heterobeltiosis Karakter Diameter Tongkol, Berat Tongkol Panen

dan Hasil di Lokasi Lampung ... 73

32. Karakteristik galur murni yang digunakan. ... 75

33. Listing program SAS yang digunakan. ... 79

34. Penampilan hibrida untuk karakter diaeter tongkol, bobot tongkol

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jagung (Zea mays L.) berasal dari daerah di sekitar Amerika Selatan dan

Amerika Utara. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang penting di

Indonesia. Jagung dapat digunakan sebagai bahan pangan, pakan dan sebagai bahan

industri. Konsumsi jagung dan produksi jagung dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada tahun 2005 produksi jagung di Indonesia mencapai 11,6 juta ton dengan

produktivitas rata - rata nasional 3,47 ton/ha dan luas areal pertanaman 3,45 juta ha

(Departemen Pertanian 2006).

Dalam 5 tahun terakhir, produktivitas jagung meningkat dari 2,74 ton/ha

(2000) menjadi 3,47 ton/ha pada tahun 2006 (Departemen Pertanian 2006).

Peningkatan tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan benih jagung hibrida.

Walaupun produktivitas rata-rata jagung nasional cukup tinggi, namun keadaan ini

masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara - negara Asia lainnya seperti

Cina yang mencapai 5.91 ton/ha, Korea Selatan sebesar 6.2 ton/ha (Park 2001).

Produksi jagung nasional yang terus meningkat tiap tahunnya belum mampu

memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah masih terus mengimpor

jagung dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2006 Indonesia mengimpor 1.6 juta ton

dan sampai bulan Mei 2007 sedikitnya pemerintah sudah mengimpor 600.000 ton

(Badan Pusat Statistik 2007). Namun, ketersediaan jagung di pasar dunia semakin

menurun, disebabkan pengurangan volume ekspor dari negara-negara pengekspor

jagung.

Untuk memenuhi konsumsi jagung nasional, peningkatan produksi perlu terus

dilakukan. Salah satu cara intensifikasi pada budidaya tanaman jagung adalah dengan

menggunakan varietas jagung hibrida unggul. dalam pertanaman. Pengembangan

jagung hibrida selama ini banyak pada daerah yang subur dan optimal. Lahan

menjadi faktor pembantas, walaupun begitu pengembangan jagung hibrida diarahkan

dapat beradapatasi pada lahan yang marginal dan lahan bukaan baru.

Apabila telah terjadi surplus produksi jagung nasional, bukan tidak mungkin

Indonesia dapat menjadi negara pengekspor jagung, mengingat kebutuhan jagung di

untuk masa depan, terutama dalam pengembangannya sebagai bahan baku bioetanol.

Kebutuhan pasar jagung dunia mencapai sekitar 80 juta ton/tahun (Kasryno 2002),

dengan dicanangkannya swasembada jagung pada tahun 2007 diharapkan menjadi

awal bangkitnya produksi jagung nasional menuju pasar dunia.

Varietas jagung yang ditanam di Indonesia beragam, mulai dari varietas lokal,

varietas bersari bebas sampai varietas hibrida. Penggunaan benih varietas hibrida di

Indonesia meningkat, tetapi tidak secara pesat dikarenakan masih banyak benih

turunan (F2 atau F3) yang beredar di pasaran serta banyak hibrida yang sudah dirilis

tetapi tidak tersedia di pasar. Penggunaan teknologi hibrida di Indonesia belum

maksimal, hanya sekitar 35% saja dari seluruh areal pertanaman (Swastika et al.

2004). Varietas hibrida merupakan varietas yang sangat respon terhadap input

produksi seperti pemupukan. Namun kemampuan petani yang rendah untuk membeli

benih varietas hibrida dan input produksi seperti pupuk, membuat lambatnya

perkembangan penggunaan varietas hibrida.

Kegiatan perakitan varietas melalui pemuliaan tanaman bukan merupakan

pekerjaan yang mudah. Perakitan varietas hibrida unggul dan berdaya hasil tinggi

dapat dilakukan dengan cara persilangan. Persilangan dapat menambah variabilitas

genetik dan memperoleh genotipe baru yang lebih unggul. Persilangan yang umum

dilakukan untuk mengetahui potensi hasil suatu kombinasi hibrida adalah persilangan

dialel. Karena persilangan dilakukan diantara semua pasang tetua, maka dapat

diketahui potensi hasil kombinasi, nilai heterosis, nilai daya gabung dan nilai ragam

genetik dari karakter atau sifat yang kita inginkan.

Langkah pertama dalam program perakitan jagung hibrida adalah

mengembangkan galur - galur murni yang akan digunakan sebagai tetua. Dalam

tahap pembentukan galur, dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap karakter-karakter

penting seperti hasil dan ketahanan terhadap hama penyakit. Selanjutnya, dari galur –

galur yang terpilih dilakukan persilangan antar galur dengan metode dialel. Evaluasi

persilangan antar galur murni merupakan langkah penting dalam pengembangan

varietas hibrida jagung (Hallauer 1990). Idealnya melalui evaluasi seluruh kombinasi

persilangan yang mungkin (persilangan dialel), dimana nilai kontribusi dari tiap galur

Heterosis atau Hybrid Vigor menurut Poehlman (1979) didefinisikan sebagai

peningkatan dalam ukuran atau vigor dari suatu hibrida melebihi rata - rata kedua

tetuanya. Pengaruh dari heterosis pada suatu tanaman dapat dilihat dalam berbagai

bentuk, seperti tinggi tanaman, ukuran daun, ukuran sel, perkembangan akar,

peningkatan hasil dan bentuk lainnya. Konsep heterosis merupakan dasar dalam

pembentukan hibrida yang telah banyak dipelajari pada jagung.Hallauer dan Miranda

(1988) dalam tulisannya berkaitan dengan heterosis pada jagung, menghasilkan

mid-parent heterosis berkisar antara -3.6 - 72.0%, sementara better-mid-parent heterosis

berkisar antara -9.9 - 43.0% pada karakter komponen hasil. Manifestasi heterosis dari

varietas hibrida bergantung pada keragaman genetik kedua tetuanya (Hallauer dan

Miranda 1988).Heterosis sangat penting pada pemuliaan jagung dan tergantung dari

level dominansi serta perbedaan gen-gen yang terakumulasi. Heterosis pada jagung

telah banyak dipelajari. Hallauer dan Miranda (1988) dalam tulisannya berkaitan

dengan heterosis pada jagung, menghasilkan mid-parent heterosis berkisar antara -3.6

- 72.0% sementara high-parent heterosis berkisar antara -9.9 - 43.0%.

Galur yang akan dijadikan tetua dalam pembentukan hibrida jagung, terlebih

dahulu diuji keunggulannya dengan metode seleksi tetua berdasarkan nilai daya

gabung (combining ability). Daya gabung terbagi menjadi dua jenis, yaitu daya

gabung umum (general combining ability) dan daya gabung khusus (spesific

combining ability). Daya gabung umum (DGU) adalah kemampuan individu tetua

untuk menghasilkan keturunan yang unggul untuk suatu karakter tertentu yang

disilangkan dengan sejumlah tetua lainnya atau rata-rata penampilan keturunan dari

persilangan satu tetua dengan sejumlah tetua lainnya. Daya gabung khusus (DGK)

adalah kemampuan individu tetua untuk menghasilkan keturunan yang unggul jika

disilangkan dengan kombinasi yang spesifik dengan tetua lainnya atau penampilan

keturunan dari persilangan satu tetua dengan tetua lainnya yang lebih baik dari daya

gabung umum untuk tetua tersebut (Poehlman dan Sleeper 1990). Griffing (1956)

melakukan analisis silang dialel untuk menduga nilai general dan specific combining

abilities dari galur murni dan hibridanya. Menurut Setiyono dan Subandi (1996),

hasil pipilan suatu hibrida F1 akan tinggi apabila kedua tetua komponen pembentuk

hibrida tersebut memiliki efek DGU dan DGK tinggi. Untuk umur masak, efek DGU

Penelitian yang dilakukan Iriany (2002) mengenai ketahanan jagung terhadap

penyakit bulai melalui persilangan dialel mendapatkan kesimpulan apabila suatu

galur yang memiliki daya gabung umum yang baik, maka galur tersebut memiliki

karakter ketahanan terhadap penyakit bulai.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menduga nilai heterosis, daya gabung umum

(DGU) dan daya gabung khusus (DGK) untuk karakter hasil dari beberapa genotipe

galur jagung. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi

kombinasi calon tetua persilangan yang memiliki efek heterosis yang baik dengan

nilai DGU dan DGK yang tinggi untuk karakter hasil.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Jagung memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal,

areal pertanamannya pun masih terbuka luas. Jagung merupakan komoditas pertanian

yang mulai kembali dilirik untuk diusahakan di Indonesia, nilainya pun semakin

merangkak naik seiring dengan berkurangnya volume ekspor dari negara-negara

produsen jagung. Untuk mendukung program swasembada jagung yang dicanangkan

oleh pemerintah, maka dibutuhkan varietas-varietas yang adaptif pada

bermacam-macam lingkungan dan berdaya hasil tinggi.

Varietas hibrida merupakan solusi untuk meningkatkan produksi jagung

nasional, karena dilihat dari potensi produksi, varietas hibrida jauh lebih unggul

dibandingkan varietas bersari bebas atau varietas komposit. Tantangan untuk

mengembangkan varietas hibrida di Indonesia masih cukup besar, mengingat masih

banyak petani yang masih menggunakan varietas-varietas lokal. Sementara itu juga

varietas hibrida yang menguasai pasar masih didominasi oleh varietas yang berasal

dari luar Indonesia serta banyaknya varietas hibrida yang dirilis tidak menjamin

banyak pula tersedianya benih hibrida di pasar.

Perakitan varietas hibrida jagung yang berdaya hasil tinggi dengan program

pemuliaan yang berkelanjutan diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan di

atas. Salah satu modal utama dalam program pemuliaan adalah plasma nutfah. Salah

dan untuk memperoleh genotipe baru yang lebih unggul adalah dengan melakukan

persilangan.

Persilangan yang umum dilakukan pada jagung yang dapat memberikan

informasi baik itu galur tetua maupun hibridanya adalah persilangan dialel. Dengan

metode persilangan dialel dapat dilakukan pendugaan terhadap nilai daya gabung

umum galur tetua, nilai daya gabung khusus kombinasi persilangan yang dihasilkan,

nilai heterosis dan varian-varian genetik lainnya. Analisis daya gabung penting dalam

mengidentifikasi tetua terbaik atau kombinasi tetua dalam program pemuliaan. Vasal

et al. (1992) dan Hede et al. (1999) melaporkan efek GCA yang positif untuk hasil

pada beberapa galur murni jagung tropis. Betrán et al. (2003) mengevaluasi 17 galur

murni jagung dengan persilangan diallel pada lingkungan bercekaman dan normal

menghasilkan nilai GCA dan GCA x lingkungan yang signifikan untuk karakter hasil.

Sujiprihati (1996), meneliti daya gabung dari hasil persilangan dialel pada

jagung dari 12 galur tetua dan kombinasi persilangannya. Hasilnya menunjukkan

bahwa daya gabung umum dan daya gabung khusus memberikan hasil yang nyata

terhadap hasil biji jagung dan beberapa karakter hasil yang lain serta

karakter-karakter tersebut dipengaruhi aksi gen aditif dan non aditif.

Berdasarkan tahapan penelitian yang dilakukan, hipotesis yang diajukan

adalah :

1. Terdapat genotipe jagung hibrida hasil persilangan dialel penuh dengan nilai

heterosis terbaik.

2. Terdapat satu atau beberapa galur yang mempunyai nilai duga daya gabung

umum dan daya gabung khusus terbaik untuk karakter hasil, yang dievaluasi

pada turunan pertama hasil persilangan dialel penuh..

3. Galur - galur dengan nilai duga DGU dan DGK yang baik untuk karakter hasil

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan dalam dua rangkaian kegiatan. Pertama adalah

pembentukan benih hibrida F1 dari 8 galur tetua dengan metode persilangan dialel

penuh. Kedua adalah evaluasi galur tetua, F1 dan F1 resiprokalnya yang dilakukan di

dua lokasi.

Pada tahap pertama, dilakukan persilangan antar 8 galur tetua dengan seluruh

kombinasi persilangan yang mungkin. Hasilnya diperoleh 64 genotipe yang terdiri

dari 8 galur tetua 28 F1 dan 28 F1 resiprokal. Evaluasi dilakukan di dua lokasi yang

merupakan sentra produksi jagung, dari evaluasi diharapkan dapat memperoleh

informasi kombinasi persilangan yang memiliki daya hasil tinggi di salah satu atau

kedua lokasi pengujian.

Persilangan Dialel Penuh

Benih Tetua, F1, F1R

Evaluasi untuk Menduga Nilai

Heterosis dan Daya Gabung

Hibrida Unggul

Stabil Antar Lokasi

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Didapatkan galur-Galur dengan

Nilai Heterosis dan Daya Gabung

yang Baik

8 tetua galur elit

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Morfologi

Jagung (Zea mays L.) termasuk ke dalam famili Graminae (Brucher 1989) dan

merupakan tanaman menyerbuk silang. Genus Zea terdiri atas empat spesies, yaitu

Zea mays, Zea mexicana, Zea perennis dan Zea diploperennis. Kerabat dekat genus

Zea adalah genus Tripsacum (gamagrass) dan Euchlaena (teosinte). Tanaman jagung

merupakan tanaman berumah satu, umumnya bunga jantan lebih cepat muncul

daripada bunga betina. Bunga jantan (tassel) terletak di atas sedangkan bunga betina

umumnya berada di tengah - tengah tinggi tanaman.

Sturtevant (1899) dalam Sujiprihati (1996) merupakan orang yang pertama

kali mengklasifikasikan jagung ke dalam enam sub spesies menurut karakteristik

endosperm, yaitu : (1) Zea mays indurata Sturt (flint maize), (2) Zea mays indentata

Sturt (dent maize), (3) Zea mays saccharata Sturt (sweet maize), (4) Zea mays averta

Sturt (pop corn), (5) Zea mays amylacea Sturt (fluory maize), (6) Zea mays tunicata

Sturt (pod maize). Dalam perkembangannya, Kuleshov pada tahun 1933

menambahkan Zea mays ceratina (waxy maize) dan Zea mays amylea saccharata

(starchy-sugary maize).

Tanaman jagung dapat beradaptasi pada berbagai macam iklim, mulai dari

iklim tropis, subtropis dan temperate. Jenis varietasnya pun beragam, dari mulai

varietas bersari bebas, komposit, sintetik sampai hibrida. Hibrida pada jagung

dihasilkan dari persilangan antara galur - galur murni yang merupakan galur - galur

hasil seleksi. Untuk menghasilkan hibrida yang unggul , diperlukan galur - galur

murni elit yang memiliki karakter - karakter unggul di dalamnya. Oleh karena itu

sangat penting untuk mengevaluasi galur - galur murni. Salah satu caranya ialah

dengan menduga nilai heterosis dan nilai daya gabung, sehingga pemulia selanjutnya

Pengembangan Galur Murni dan Varietas Hibrida

Istilah hibrida ditujukan tehadap suatu varietas yang ditanam untuk keperluan

komersial yang berupa benih F1, yang dihasilkan melalui persilangan

genotipe-genotipe terseleksi. Karakteristik umum varietas hibrida yang digunakan secara

komersial penggunaannya hanya terbatas pada F1 nya saja. Perbanyakan hibrida F1

melalui persilangan acak akan menyebabkan penurunan hasil pada generasi-generasi

selanjutnya. Informasi pola heterotik dan daya gabung diantara plasma nutfah jagung

sangat penting dalam memaksimalkan pengembangan hibrida (Beck et al., 1990).

Menurut Singh (1987) program pemuliaan jagung hibrida pada dasarnya

terdiri dari empat tahap, yaitu :

1. Pembentukan galur-galur murni yang stabil, vigor, serta berdaya hasil benih

tinggi.

2. Pengujian daya gabung dan penampilan per se dari galur-galur murni tersebut.

3. Penggunaan galur-galur murni terpilih dalam pembentukan hibrida yang lebih

produktif.

4. Perbaikan daya hasil serta ketahanan terhadap hama dan penyakit.

Galur murni dihasilkan dari penyerbukan sendiri hingga diperoleh tanaman

yang homozigot. Hal ini umumnya memerlukan waktu lima hingga tujuh generasi

penyerbukan sendiri yang terkontrol. Galur murni dibentuk dari varietas bersari bebas

(open pollinated variety) namun ada pula yang dibentuk dari banyak sumber yang

lain seperti seperti varietas sintetik, varietas komposit, atau populasi generasi lanjut

dari hibrida (Singh 1987). Dengan penyerbukan sendiri, terjadi segregasi dan

penurunan vigor. Tambahan penurunan vigor akan terlihat pada tiap generasi

penyerbukan sendiri hingga galur homozigot terbentuk. Selain mengalami penurunan

vigor, individu tanaman yang diserbuk sendiri menampakkan berbagai kekurangan

seperti: tanaman bertambah pendek, cenderung rebah, peka terhadap penyakit, dan

bermacam-macam karakter lain yang tidak diinginkan. Munculnya

fenomena-fenomena tersebut dikenal dengan istilah depresi tangkar dalam atau inbreeding

depression (Poehlman 1983). Varietas jagung hibrida pada awalnya merupakan hasil

penelitian inovatif dari George Harrison Shull, E.M. East D.F. Jones, H. K Hayes dan

Program pengembangan galur murni bertujuan untuk menghasilkan

galur-galur yang mempunyai potensi tinggi. Karena galur-galur murni diharapkan memiliki

potensi genetik untuk menghasilkan pasangan kombinasi hibrida yang berdaya hasil

tinggi, maka galur murni tersebut harus memiliki gen-gen yang memiliki sifat-sifat

unggul tersebut. Nilai sesungguhnya dari suatu galur murni adalah kemampuannya

untuk memberikan daya gabung yang baik apabila dikombinasikan dengan

galur-galur lain

Tiga tipe hibrida sudah digunakan secara komersial, yaitu hibrida silang

tunggal (single cross hybrid), hibrida silang ganda (double cross hybrid), dan hibrida

silang tiga (three-way cross hybrid) (Sprague dan Dudley 1988). Setiap tipe hibrida

memiliki konstitusi genetik yang berbeda. Hibrida silang tunggal adalah hibrida dari

persilangan antara dua galur murni yang tidak berhubungan satu sama lain.

Galur-galur murni yang digunakan dalam silang tunggal diasumsikan telah homozigot.

Hibrida silang tiga adalah hibrida dari persilangan antara silang tunggal dengan satu

galur murni. Silang tiga berbeda dengan modifikasi silang tunggal, dimana ketiga

galur murni tidak berhubungan sehingga lebih berbeda secara genetik dan

penampilannya lebih beragam. Hibrida silang ganda adalah progeni hibrida dari

persilangan antara dua silang tunggal. Silang ganda melibatkan empat galur murni

yang tidak berhubungan satu sama lain. Pasangan galur murni disilangkan sehingga

membentuk dua silang tunggal, kemudian disilangkan untuk menghasilkan silang

ganda.

Heterosis

Pemuliaan tanaman menyerbuk silang seperti jagung didasari oleh adanya

efek heterosis atau hibrid vigor (Mohr dan Schopfer 1995). Istilah heterosis

merupakan asal kata dari stimulus of heterozygotis yang pertama kali digunakan oleh

George Harrison Shull pada tahun 1914 (Jones 1952). Heterosis atau Hybrid Vigor

menurut Poehlman (1979) didefinisikan sebagai peningkatan dalam ukuran atau vigor

dari suatu hibrida melebihi rata - rata kedua tetuanya. Pengaruh dari heterosis pada

suatu tanaman dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti tinggi tanaman, ukuran

daun, ukuran sel, perkembangan akar, peningkatan hasil dan bentuk lainnya.

hasil atau fungsi dari suatu hibrida melebihi tetua, yang merupakan hasil persilangan

secara genetik suatu individu yang berbeda. Hayes et. al (1955) menyatakan heterosis

menunjukkan hasil stimulasi perkembangan, melalui mekanisme apapun, hasil

penggabungan yang berbeda. Sedangkan hybrid vigor menunjukkan perwujudan dari

efek heterosis.

Untuk mendapatkan hibrida dengan hasil yang tinggi, galur murni perlu

dibentuk dari dua atau lebih populasi dasar yang berbeda secara genetik sehingga

memberikan tingkat heterosis yang tinggi pada F1 hasil persilangan (Singh 1987).

Keturunan hasil persilangan dua galur murni akan menampakkan peningkatan vigor

melampaui galur-galur tetuanya. Namun, dari ribuan galur murni yang diuji hanya

sedikit sekali yang menampakkan heterosis yang menguntungkan secara ekonomis

(Allard 1960).

Lawan dari efek heterosis adalah efek penangkaran dalam (inbreeding

depression) atau hilangnya vigor tanaman setelah perkawinan antar individu yang

berkerabat dekat (Welsh 1981). Crowder (1986) menambahkan bahwa homosigositas

yang dihasilkan oleh penangkaran dalam pada tanaman menyerbuk silang atau hewan

hasil persilangan sering mengakibatkan menurunnya ketegaran atau vigor menjadi

lemah, mulai dari ukuran, produksi tepung sari, tinggi tanaman yang disebabkan

munculnya gen - gen resesif yang tidak menguntungkan.

Batasan dari heterosis dapat berbeda - beda tergantung dari pembanding yang

digunakan (Welsh 1981). Heterosis dapat berarti perbaikan karakter F1 dibandingkan

dengan karakter induk terbaiknya. Batasan lainnya adalah membandingkan F1

dengan rata - rata karakter induknya.

Crowder (1986) menyatakan dua teori yang menjadi dasar genetis heterosis

yaitu teori dominansi (dominant) dan teori lewat dominansi (over dominant). Pada

teori dominansi diduga adanya peran dari faktor - faktor dominan dari banyak gen

yang menimbulkan efek heterosis, sedangkan pada teori lewat dominansi, heterosis

terjadi karena adanya tanggapan dan interaksi dari keadan heterozigot.

Informasi mengenai pengaruh heterosis dalam persilangan galur inbrida

menentukan dalam pemilihan galur sebagai tetua yang potensial untuk memperoleh

hibrida berdaya hasil tinggi. Salah satu acuan dalam menentukan matrik persilangan

diduga diperoleh dari tetua hibrida yang berbeda secara genetik dan mempunyai

potensi hasil tinggi (Virmani et. al. 1981).

Konsep heterosis merupakan dasar dalam pembentukan hibrida unggul. Galur

yang akan dijadikan tetua dalam pembentukan hibrida jagung, terlebih dahulu diuji

keunggulannya dengan metode seleksi tetua berdasarkan nilai daya gabung

(combining ability).

Daya Gabung

Faktor utama yang menentukan keunggulan hibrida adalah daya gabung galur

murni. Pada awalnya, daya gabung merupakan konsep umum untuk

mengklasifikasikan galur murni secara relatif menurut penampilan hibridanya

(Hallauer dan Miranda 1988). Melalui persilangan buatan di antara semua pasangan

tetuanya, dapat diketahui potensi hasil suatu kombinasi hibrida, besarnya nilai

heterosis, daya gabung, dan dugaan besarnya ragam genetik suatu karakter. Hasil

tinggi dapat diperoleh apabila kombinasi antar galur memiliki nilai heterosis dan daya

gabung khusus yang besar. Daya gabung umum yang tinggi tidak selalu memberikan

nilai daya gabung khusus yang tinggi (Silitonga et. al. 1993)

Daya gabung merupakan ukuran kemampuan suatu galur atau tetua, yang bila

disilangkan dengan galur lain akan menghasilkan hibrida dengan penampilan

superior. Konsep daya gabung sangat penting dalam pemuliaan, berkaitan dengan

prosedur pengujian galur-galur berdasarkan penampilan kombinasi keturunannya.

Nilai masing-masing galur terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan

keturunan unggul bila dikombinasikan dengan galur - galur lain (Allard 1960).

Poespodarsono (1988) mengartikan daya gabung sebagai kemampuan

genotipe untuk memindahkan sifat yang diinginkan kepada keturunannya. Daya

gabung terbagi menjadi dua jenis, yaitu daya gabung umum (general combining

abilty) dan daya gabung khusus (spesific combining ability). Daya gabung umum

(DGU) adalah kemampuan individu tetua untuk menghasilkan keturunan yang unggul

untuk suatu karakter tertentu yang disilangkan dengan sejumlah tetua lainnya atau

rata - rata penampilan keturunan dari persilangan satu tetua dengan sejumleh tetua

lainnya. Daya gabung umum yang baik adalah nilai rata – rata kombinasi mendekati

kemampuan individu tetua untuk menghasilkan keturunan yang unggul jika

disilangkan dengan kombinasi yang spesifik dengan tetua lainnya atau penampilan

keturunan dari persilangan satu tetua dengan tetua lainnya yang lebih baik dari daya

gabung umum untuk tetua tersebut (Poehlman dan Sleeper 1990). Daya gabung

umum relatif lebih penting dari daya gabung khusus untuk galur-galur murni yang

belum diseleksi. Sebaliknya, daya gabung khusus lebih penting dari daya gabung

umum untuk galur-galur murni yang telah diseleksi sebelumnya terhadap peningkatan

hasil (Sprague dan Tatum 1942). Pengujian daya gabung dapat dilakukan dengan

metode diallel cross, yakni evaluasi terhadap seluruh kombinasi hibrida silang

tunggal dari sejumlah galur murni (Stoskopf et al., 1993).

Henderson (1952) menyatakan bahwa daya gabung umum tidak memiliki arti,

kecuali bila nilainya dibandingkan pada lebih dari satu individu dan populasi penguji

serta lingkungan yang ditentukan. Chaudhari (1971) menyatakan daya gabung khusus

digunakan untuk menduga suatu persilangan dengan beberapa kombinasi yang ada

relatif lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan dengan dasar rata - rata

penampilan dari galur yang dilibatkan. Secara umum, menurut Henderson (1952)

daya gabung khusus merupakan konsekuensi dari interaksi gen intra alel (dominan)

dan interaksi gen inter alel (epistasis).

Daya gabung umum (DGU) yang tinggi menunjukkan bahwa tetua tersebut

memiliki daya gabung yang baik. Sedangkan nilai DGU yang rendah, berarti tetua

yang bersangkutan mempunyai daya gabung rata-rata yang lebih rendah

dibandingkan dengan tetua - tetua yang lain. Nilai positif atau negatif dari DGU

tergantung pada karakter yang diamati dan bagaimana cara menilainya. Daya gabung

khusus (DGK) yang tinggi menunjukkan bahwa tetua tersebut memiliki kombinasi

persilangan yang tinggi dengan salah satu dari tetua - tetua yang digunakan (Sutjahjo

1987).

Informasi yang diperoleh dari pendugaan nilai DGU dan DGK sangat penting

dalam suatu program pemuliaan. Sesuai dengan pendapat dari Soewarso (1982)

bahwa informasi genetik yang diperoleh dari pengujian DGU dan DGK dan

resiprokalnya akan berguna untuk menentukan tetua dan metode pemuliaan yang

Daya gabung yang didapat dari persilangan antar seluruh tetua dapat

memberikan informasi tentang kombinasi - kombinasi yang dapat memberikan

turunan yang berpotensi hasil tinggi. Hasil yang tinggi dapat diperoleh pada

kombinasi yang memiliki efek heterosis dan daya gabung khusus yang besar. Galur

yang memiliki nilai daya gabung umum yang tinggi tidak selalu memberikan nilai

daya gabung khusus yang tinggi pula (Silitonga et. al. 1993). Menurut Setiyono dan

Subandi (1996), hasil pipilan suatu hibrida F1 akan tinggi apabila kedua tetua

komponen pembentuk hibrida tersebut memiliki efek DGU dan DGK tinggi. Untuk

umur masak, efek DGU dan DGK yang negatif sangat bermanfaat untuk merakit

varietas berumur genjah.

Persilangan Dialel

Persilangan dialel adalah sebuah set persilangan yang dilakukan melibatkan

sejumlah ”n” galur dalam seluruh kombinasi persilangan yang mungkin (Singh dan

Chaudhary, 1979). Analisis persilangannya disebut analisis dialel yang menyediakan

informasi tentang parameter genetik, DGU dan DGK tetua dan turunannya.

Salah satu metode yang umum digunakan untuk analisis dialel adalah dengan

pendekatan Metode Griffing. Menurut Griffing (1956), terdapat empat macam

metode yang bisa digunakan untuk analisis dialel, yaitu :

1. Metode I : kombinasi lengkap p2, terdiri dari tetua, F1 dan persilangan

resiprokalnya.

2. Metode II : ½ p (p + 1) kombinasi terdiri dari tetua dan F1.

3. Metode III : p (p – 1) kombinasi terdiri dari F1 dan resiprokalnya.

4. Metode IV : ½ p (p – 1) kombinasi terdiri dari F1 saja.

Pemilihan metode yang akan digunakan tergantung dari tujuan analisisnya.

Dalam penentuan tetua - tetua yang akan dipakai dalam persilangan,

interpretasi hasil analisis dialel dibagi ke dalam dua kelompok model (Griffing,

1956), yaitu :

1. Model tetap (fixed model), dengan menggunakan tetua - tetua tertentu

yang merupakan genotipe yang dimaksud. Estimasi yang diperoleh

hanya berlaku untuk genotipe yang dimasukkan ke dalam pengujian,

2. Model acak (random model), dengan menggunakan tetua - tetua yang

merupakan contoh acak dari populasi tetua yang dimaksud. Estimasi

yang diperoleh diinterpretasikan berkaitan dengan populasi tetua,

darimana genotipe diambil secara acak.

Dalam analisis dialel, dapat diperoleh berbagai informasi yang berguna bagi

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan dalam dua rangkaian kegiatan percobaan. Pertama adalah

pembentukan benih hibrida F1 hasil persilangan dialel penuh dari delapan tetua yang

dilaksanakan pada bulan Juli - Oktober 2007 di kebun percobaan Cikeumeuh, BB

Biogen, Bogor. Lokasi penelitian terletak pada ketinggian 250 m dpl, ordo tanah

Inceptisols dan tanaman sebelumnya adalah jagung. Kegiatan kedua adalah evaluasi

tetua, F1 dan resiprokalnya yang dilaksanakan di dua lokasi yaitu di kebun percobaan

Cikeumeuh, BB Biogen dan Kota Metro, Lampung pada bulan Januari - Mei 2008.

Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 galur murni

sebagai tetua yang berasal dari 4 populasi (Lampiran 1) yang dibentuk tahun

2000-2006, yaitu 276-4, 261-2, 425-3, 426, 605, 612, 786 dan 969, F1 hasil persilangan

dialel penuh, resiprokalnya serta 2 varietas pembanding BISI 2 dan SHS 12. Tetua

yang digunakan antara lain berasal dari populasi lokal Smatera Utara, lokal Lampung,

Pioneer 8, Bisi 10, Bisma, Lamuru dan Tarutung. Bahan lain yang digunakan adalah

pupuk urea, SP-36, KCl, pupuk kandang, karbofuran 30%.

Alat yang digunakan antara lain saprotan, alat ukur seperti penggaris, meteran

dan jangka sorong, alat pelabelan, kantong polen, buku lapangan dan timbangan.

Metode Penelitian

Percobaan dilakukan dalam dua rangkaian kegiatan. Pertama berupa

pembentukan benih F1 dengan persilangan dialel penuh. Kegiatan kedua, yaitu

evaluasi tetua, F1 dan F1 resiprokalnya.

Kegiatan 1 :

Kegiatan ini merupakan persilangan dialel penuh antara delapan galur yang

Tabel 1. Kombinasi persilangan dialel penuh dengan delapan galur tetua.

♂ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

♀

P1 P1/P1 P1/P2 P1/P3 P1/P4 P1/P5 P1/P6 P1/P7 P1/P8

P2 P2/P1 P2/P2 P2/P3 P2/P4 P2/P5 P2/P6 P2/P7 P2/P8

P3 P3/P1 P3/P2 P3/P3 P3/P4 P3/P5 P3/P6 P3/P7 P3/P8

P4 P4/P1 P4/P2 P4/P3 P4/P4 P4/P5 P4/P6 P4/P7 P4/P8

P5 P5/P1 P5/P2 P5/P3 P5/P4 P5/P5 P5/P6 P5/P7 P5/P8

P6 P6/P1 P6/P2 P6/P3 P6/P4 P6/P5 P6/P6 P6/P7 P6/P8

P7 P7/P1 P7/P2 P7/P3 P7/P4 P7/P5 P7/P6 P7/P7 P7/P8

P8 P8/P1 P8/P2 P8/P3 P8/P4 P8/P5 P8/P6 P8/P7 P8/P8

Keterangan :

P1 : Galur 276-4

P2 : Galur 261-2

P3 : Galur 425-3

P4 : Galur 426

P5 : Galur 605

P6 : Galur 612

P7 : Galur 786

P8 : Galur 969

Galur-galur tersebut merupakan galur-galur yang memiliki umur yang genjah,

potensi hasil yang baik dan tahan penyakit. Selain itu pemilihan galur yang

digunakan berdasarkan umur berbunga yang hampir bersamaan (Lampiran 32).

Setiap galur ditanam sebanyak 5 baris dengan panjang plot 5 m. Persilangan

dilakukan antara tanaman dari masing - masing kombinasi. Jumlah tongkol F1 yang

[image:32.612.202.440.531.702.2]Kegiatan 2 :

Kegiatan kedua merupakan evaluasi tanaman tetua, F1 dan F1 resiprokalnya

menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak dengan tiga ulangan.

Pengacakan dilakukan dengan α-Lattice Design 6 x 11 x 3 ulangan (Gambar 2).

Masing - masing kombinasi persilangan diambil dari 4 tongkol secara acak

dari enam tongkol yang dipanen dari percobaan tahap 1. Biji diambil dari tiap tongkol

[image:33.612.176.472.232.453.2]secara acak kemudian ditanam dalam tiga ulangan.

Gambar 3. Evaluasi F1, F1R dan Tetua

Pelaksanaan Percobaan

1. Pengolahan tanah

Dilakukan dengan traktor, sisa - sisa tanaman sebelumnya dibersihkan,

kemudian tanah diratakan dan dibuat plot - plot.

2. Penanaman

Kebutuhan benih disesuaikan dengan ukuran petakan, sebelum tanam, benih

diberi perlakuan dengan fungisida. Panjang petakan adalah 5 meter. Lebar petak

1,5 m sehingga bila jarak antar baris 75 cm terdapat 2 baris per petak. Jarak

tanaman dalam barisan 20 cm., 1 tanaman per rumpun (ditanam 2 biji/lubang, lalu

3. Pemupukan

Pupuk yang diberikan adalah pupuk urea - SP 36 - KCl dengan dosis

100-200-100 kg/ha saat tanam. Lubang tanam kemudian ditutup dengan pupuk kandang.,

pupuk susulan urea sebanyak 200 kg/ha pada umur 30 hst.

4. Pemeliharaan

Untuk mencegah serangan lalat bibit pada waktu tanam, tiap lubang diberi

karbofuran 30% dengan dosis 8-16 kg/ha atau sekitar 4 butir/ lubang. Bila ada

tanda-tanda serangan hama mada masa pertumbuhan, karbofuran 30% dapat

diberikan lagi melalui pucuk daun.

Kegiatan penyiangan, pembumbunan, dan pengaturan tata air, sesuai dengan

anjuran budidaya setempat. Biasanya penyiangan I dilakukan umur 2-3 minggu;

penyiangan II umur 4 minggu yang diikuti dengan pembumbunan.

Pengairan yang cukup diperlukan bila tidak ada hujan. Sebaliknya pada

musim hujan diperlukan pengaturan drainase supaya tanaman tidak tergenang air.

Oleh karena itu diperlukan saluran irigasi.

Pengamatan

Karakter yang diamati pada penelitian ini yang dilakukan pada 10 tanaman

contoh adalah :

1. Jumlah Tanaman (plant stand) umur satu minggu.

Setiap petakan dihitung jumlah tanaman yang tumbuh. Ini dilakukan sebelum

penjarangan/penyisipan. Angka ini perlu untuk mengetahui persentase tumbuh

yaitu dengan membagi jumlah tanaman tumbuh dengan jumlah biji yang ditanam

setiap petak.

2. Umur berbunga (hari)

Jagung mulai berbunga sekitar umur 50 hari. Pada varietas umur genjah ada

yang mulai berbunga umur 42 hari. Sepanjang stadia pembungaan, petakan

diamati setiap hari.

• Pencatatan berbunga betina (silking) dicatat bila rambut telah keluar panjang

>2 cm dan sudah 50% dari populasi dalam petak berbunga

• Pencatatan berbunga jantan setelah tassel sudah keluar dan mulai pecah.

3. Tinggi Tanaman (cm)

Tanaman jagung tidak akan bertambah tinggi setelah stadia pembungaan.

Untuk memudahkan umumnya dilakukan menjelang panen. Ukur jarak dari dasar

tanaman di permukaan tanah sampai pangkal terakhir bunga jantan.

4. Tinggi Tongkol (cm)

Dilakukan bersamaan dengan pengukuran tinggi tanaman. Pengukuran

dilakukan dari permukaan tanah sampai dasar kedudukan tongkol. Bila tanaman

mempunyai dua tongkol, maka diambil tongkol yang teratas/tongkol yang lebih

normal perkembangannya.

5. Umur panen (hari)

Ditandai dengan tongkol yang sudah masak fisiologis, biasanya ditandai

dengan mengeringnya daun.

6. Jumlah Tanaman Panen per Petak

Petakan terdiri atas 2 baris, yang dipanen untuk pengambilan data adalah

seluruh tanaman pada baris tersebut.

7. Jumlah Tongkol Panen

Seluruh tongkol yang dipanen dicatat jumlahnya, kecuali tongkol-tongkol

yang sangat kecil dan hanya mempunyai beberapa biji.

8. Bobot Tongkol Kupasan (kg)

Tongkol-tongkol yang dipanen, setelah dikupas ditimbang Bobotnya per

petak..

9. Kadar Air Panen (%)

Sepuluh tongkol sampel per petak sebagai sampel, lalu setiap tongkol dipipil

bijinya 2 baris. Biji yang telah dipipil kemudian diukur kadar airnya Angka kadar

air panen digunakan untuk menghitung hasil pipilan kering pada kadar air standar

(15%). Pengukuran data kadar air biji waktu panen harus dilakukan pada hari

yang sama dengan pengukuran Bobot Tongkol Kupasan.

10.Diameter Tongkol (cm)

Diukur dengan menggunakan jangka sorong pada tongkol yang dijadikan

11.Panjang Tongkol (cm)

Diukur dengan menggunakan penggaris, dari ujung sampai pangkal tongkol

yang sudah dikupas kelobotnya.

12.Jumlah Baris Biji per Tongkol

Dihitung jumlah baris biji tiap tongkol yang dijadikan sampel.

13.Jumlah Biji per Tongkol

Dihitung jumlah biji tiap tongkol sampel.

14.Bobot 1000 Biji (g)

Ditimbang 100 biji dari tiap petakan.

15. Konversi Hasil (kg/ha).

10000 100-KA

Hasil (kg/ha) = --- x --- x B x 0,80

L.P 100-15

K.A =Kadar Air biji waktu panen

L.P = Luas Panen (m2).

B = Bobot Tongkol Kupasan (kg)

0,80 = Rata-rata shelling percentage/rendemen

Dihitung dengan membagi bobot pipilan dengan bobot tongkol .

Analisis Data 1. Nilai Daya Gabung

a. Analisis perbedaan genotipe

Model statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yijk = m+ Tij + bk + (bT)ijk + eijk

Dimana :

Yijk = nilai pengamatan dari genotipe I x j dalam ulangan ke k

m = rata – rata umum Tij = efek genotipe I x j

bk = efek ulangan ke k

(bT)ijk = efek interaksi ulangan dengan perlakuan

Tabel 2. Analisis varians perbedaan genotipe

Sumber Variasi

Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah

F-hit

Ulangan (b) b – 1

bT xij

T j

x

∑

∑

. 2−( )21 − b JKU KTG KTU Perlakuan

(T) T – 1 bT

xij

b j

x

∑

∑

. 2−( )21 − T JKP KTG KTP

Galat (r-1) (t-1)

JK Total – JK Perlakuan – JK

Ulangan (b−1)(T−1)

JKG

Total r.t –1

∑

−∑

bT xij ij

x2 ( )2

Keterangan : b = jumlah ulangan T = jumlah perlakuan

b. Analisis Daya Gabung

Nilai duga daya gabung umum dan daya gabung khusus genotipe diperoleh

dengan menggunakan metode I Grifing (Singh dan Chaudhary, 1979) yaitu

berdasarkan persilangan full diallel (8 tetua, 28 F1 dan 28 F1 resiprokalnya ).

Model statistika untuk analisis daya gabung menurut Griffing (1956) adalah :

Yij = m + gi + gj + sij + rij +

∑∑

eijk b1

Dimana :

Yij = rata – rata genotipe i x j

m = rata-rata umum

gi = efek daya gabung umum tetua ke i

gj = efek daya gabung umum tetua ke j

sij = efek DGK untuk persilangan tetua ke i dan tetua ke j, sedemikian

sehingga sij = sji

rij = pengaruh resiprokal untuk persilangan tetua ke i dan tetua ke j,

sedemikian sehingga rij = - rji

∑∑

eijkb

1

= efek galat percobaan pada pengamatan ke ijk

i = j= 1,2,3,...n (galur)

Tabel 3. Analisis varians daya gabung Metode I Model 1 dari Griffing

Sumber Derajat Bebas Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah F Hitung

DGU p-1 Sg 1 − p Sg KTG KTDGU

DGK p(p-1)/2 Ss

2 / ) 1 (p− p

Ss

KTG KTDGK

Resiprokal p(p-1)/2 Sr

2 / ) 1 (p− p

Sr

KTG sip KTRe

Galat (t-1)(r-1) Se

r Se

Dimana :

p = jumlah tetua

t = jumlah perlakuan

r = jumlah ulangan

Sg = 2

2

2 2 ..

) ( 2 1 Y p Yj Yi p i − +

∑

Ss = 2

2

2 1 ..

) ( 2 1 ) ( 2 1 Y p Yj Yi p Yji Yij Yij i i j + + − +

∑

∑∑

Sr =

∑∑

<

−

i j

Yji Yij )2 (

2 1

Apabila nilai ketiga kuadrat tengah berbeda nyata terhadap galat, maka

pengaruh sumber variasi tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan

Singh dan Chaudhary (1979) ;

1. Efek DGU=

(

)

⎥⎦

⎤

⎢⎣

⎡

+

−

+

∑

.

.

1

..

2

1

Y

nxn

i

Y

Yi

n

2. Efek DGK =

(

)

(

)

..

1

.

.

.

.

2

1

2

1

Y

nxn

j

Y

Yj

i

Y

Yi

n

Yji

Yij

+

−

+

+

+

+

3. Efek resiprokal = ( ) 2

1

Uji beda antara GCA genotipe tetua dan antara SCA genotipe hasil

persilangan dilakukan dengan menggunakan uji beda kritis (critical difference)

dengan rumus dari Singh dan Chaudhary (1979) :

CD = SE x t5%

Keterangan :

CD = critical difference

SE = Standard Error = a (α adalah varians beda efek DGU/DGK)

2. Analisis Nilai Heterosis

Pendugaan nilai heterosis hibrida dianalisis berdasarkan nilai tengah kedua

tetua (mid parent heterosis) atau heterosis dan nilai tengah tetua terbaik (best

parents) atau heterobeltiosis.

Heterosis = 1 x100%

MP MP F

μ μ

μ −

Heterobeltiosis = 1 x100%

BP BP F

μ μ μ −

Keterangan :

μF1 = nilai tengah progeni

μMP = nilai tengah kedua tetua ⎟

⎠ ⎞ ⎜

⎝

⎛ +

2 2 1 P P

μBP = nilai tengah tetua terbaik

Untuk mengetahui adanya beda nyata nilai heterosis yang diperoleh diantara

genotipe hibrida hasil persilangan yang diuji, maka data yang diperoleh diuji dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

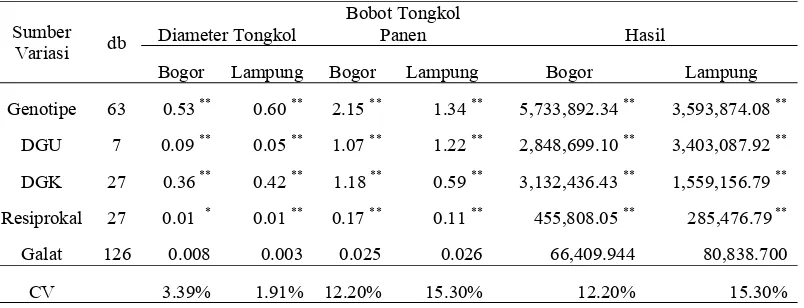

Hasil rekapitulasi analisis varians (Tabel 4) menunjukkan ketiga karakter,

yaitu panjang tongkol, jumlah biji per tongkol dan bobot 1000 biji berbeda nyata

antar genotipe pada taraf 1% di kedua lokasi. Selanjutnya dapat dilakukan pendugaan

nilai daya gabung untuk karakter-karakter tersebut. Sementara itu interaksi antara

genotipe dan lingkungan menunjukkan nilai yang berbeda nyata pada karakter

[image:40.612.120.521.280.423.2]panjang tongkol dan bobot 1000 biji.

Tabel 4. Rekapitulasi kuadrat tengah genotipe, DGU, DGK dan Resiprokal hasil persilangan dialel (8x8) di dua lokasi.

Sumber

Variasi db

Panjang Tongkol Jumlah Biji per Tongkol Bobot 1000 Biji Bogor Lampung Bogor Lampung Bogor Lampung Genotipe 63 11.88 ** 9.53** 10,847.33 ** 19,659.44 ** 1,857.94 ** 3030.39 ** DGU 7 3.52 ** 7.76** 3,875.06 ** 4711.91 ** 497.62 ** 659.47** DGK 27 7.78 ** 4.61 ** 6,527.77** 12,951.86 ** 1,102.28 ** 1,938.28 ** Resiprokal 27 0.25 tn 0.60 ** 638.96 tn 614.75tn 166.77 ** 169.64 ** Galat 126 0.24 0.09 440.38 486.59 75.03 96.27 CV 4.87% 3.15% 8.47% 8.24% 6.24% 7.07%

Ketiga karakter memiliki kuadrat tengah nilai daya gabung umum dan nilai

daya gabung khusus yang berbeda nyata pada taraf 1% di kedua lokasi. Berdasarkan

nilai kuadrat tengah yang sangat nyata untuk nilai DGU, berarti terdapat satu atau

lebih galur yang merupakan penggabung yang baik untuk karakter komponen hasil

ini. Nilai yang berbeda nyata untuk DGU dan DGK pada karakter di atas

mengindikasikan bahwa gen aditif dan non aditif berperan dalam mengontrol karakter

tersebut (Baker 1978).

Kuadrat tengah efek resiprokal, karakter panjang tongkol di lokasi Lampung

dan bobot 1000 biji di kedua lokasi memberikan nilai yang berbeda nyata pada taraf

1%. Pengaruh resiprokal yang berbeda sangat nyata untuk karakter bobot 1000 biji di

kedua lokasi mengindikasikan adanya pengaruh tetua betina.

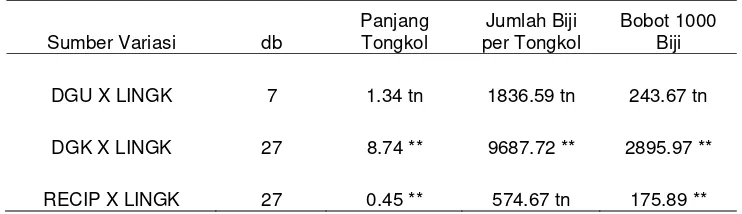

Ketiga karakter yang lain, yaitu diameter tongkol, Bobot tongkol panen dan

hasil menunjukkan beda nyata antar genotipe pada taraf 1% (Tabel 5). Demikian pula

dengan kuadrat tengah DGU dan DGK untuk karakter diameter tongkol, Bobot

tongkol panen dan hasil di kedua lokasi berbeda nyata pada taraf 1%, hal ini

menunjukkan bahwa terdapat satu atau lebih genotipe yang merupakan penggabung

yang baik dan terdapat satu atau lebih kombinasi persilangan terbaik. Bari et. al.

(1974) menyatakan bahwa ragam DGU disusun oleh ragam genetik aditif sehingga

apabila nilai DGU menunjukkan hasil yang nyata dapat diasumsikan pengaruh ragam

genetik aditif besar. Galur yang memiliki ragam aditif besar sebaiknya tidak

diarahkan dalam pembentukan hibrida. Efek gen non aditif untuk karakter hasil

pipilan kering pada jagung memiliki nilai yang signifikan (Dehghanpour et al., 1996;

San-Vicente et al., 1998; Kalla et al., 2001). Sementara itu, interaksi genotipe dengan

lingkungan menunjukkan nilai yang berbeda nyata untuk karakter Bobot tongkol

panen dan hasil

Efek resiprokal untuk seluruh karakter juga berbeda nyata pada taraf 1%,

hanya untuk karakter diameter tongkol di lokasi bogor yang berbeda yanta pada taraf

5%. Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk karakter diameter tongkol, Bobot

[image:41.612.122.524.469.623.2]tongkol dan hasil dipengaruhi oleh efek tetua betina.

Tabel 5. Rekapitulasi kuadrat tengah genotipe, DGU, DGK dan Resiprokal hasil persilangan dialel (8x8) di dua lokasi

Sumber Variasi db

Diameter Tongkol

Bobot Tongkol

Panen Hasil

Bogor Lampung Bogor Lampung Bogor Lampung

Genotipe 63 0.53 ** 0.60 ** 2.15 ** 1.34 ** 5,733,892.34 ** 3,593,874.08 ** DGU 7 0.09 ** 0.05 ** 1.07 ** 1.22 ** 2,848,699.10 ** 3,403,087.92 **

DGK 27 0.36 ** 0.42 ** 1.18 ** 0.59 ** 3,132,436.43 ** 1,559,156.79 ** Resiprokal 27 0.01 * 0.01 ** 0.17 ** 0.11 ** 455,808.05 ** 285,476.79 **

Galat 126 0.008 0.003 0.025 0.026 66,409.944 80,838.700

CV 3.39% 1.91% 12.20% 15.30% 12.20% 15.30% Keterangan : ** Berbeda nyata pada taraf 1%, * Berbeda nyata pada taraf 5%

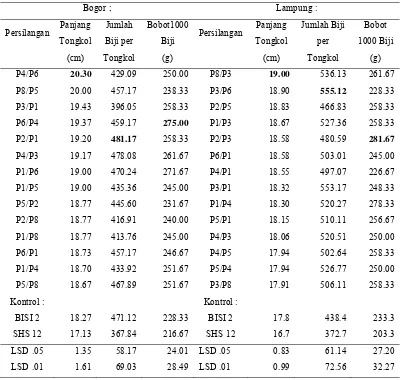

Tabel 6. Rekapitulasi kuadrat tengah interaksi DGU, DGK dan Resiprokal dengan Lingkungan.

Sumber Variasi db

Panjang Tongkol

Jumlah Biji per Tongkol

Bobot 1000 Biji

DGU X LINGK 7 1.34 tn 1836.59 tn 243.67 tn

DGK X LINGK 27 8.74 ** 9687.72 ** 2895.97 **

RECIP X LINGK 27 0.45 ** 574.67 tn 175.89 **

Tabel 7. Rekapitulasi kuadrat tengah interaksi DGU, DGK dan Resiprokal dengan Lingkungan.

Sumber Variasi db

Diameter Tongkol

Berat Tongkol

Panen Hasil

DGU X LINGK 7 0.02 tn 0.15 tn 923567.35 tn

DGK X LINGK 27 0.49 ** 2.17 ** 3458476.47 **

RECIP X LINGK 27 0.03 * 0.14 ** 536198.84 **

Nilai kuadrat tengah interaksi DGU dengan lingkungan untuk seluruh

karakter, yaitu panjang tongkol, jumlah biji per tongkol, bobot 1000 biji, diameter

tongkol, berat tongkol panen dan hasil menunjukkan tidak berbeda nyata. Dengan

kata lain bahwa kondisi lingkungan tidak berpengaruh pada nilai DGU galur-galur

jagung yang diuji.

Sementara untuk kuadrat tengah interaksi DGK dengan lingkungan

menunjukkan nilai yang berbeda sangat nyata pada seluruh karakter yang diamati, hal

ini menandakan bahwa nilai DGK kombinasi persilangan di lokasi Bogor berbeda

dengan nilai DGK kombinasi persilangan di lokasi Lampung. Demikian pula dengan

nilai kuadrat tengah interaksi resiprokal dengan lingkungan yang berbeda nyata,

kecuali pada karakter jumlah biji per tongkol.

Keterangan : ** Berbeda nyata pada taraf 1%, * Berbeda nyata pada taraf 5% tn Tidak berbeda nyata

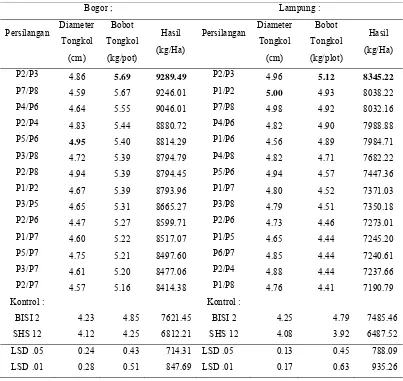

[image:42.612.127.496.322.410.2]Penampilan Hibrida

Nilai tengah karakter panjang tongkol, jumlah biji per tongkol dan bobot 1000

biji di dua lokasi (Tabel 6) menunjukkan hasil yang lebih baik dari varietas

pembandingnya, yaitu BISI 2 dan SHS 12. Di lokasi Bogor, persilangan P4/P6

memberikan nilai tengah panjang tongkol tertinggi, yaitu 20.30 cm, jumlah biji per

tongkol 429.09 dan bobot 1000 biji 250 g pada kadar air 10%. Di lokasi Lampung,

persilangan P8/P3 menunjukkan nilai tengah panjang tongkol 19.00 cm, jumlah biji

[image:43.612.112.513.285.665.2]per tongkol 536.13 dan bobot 1000 biji 261.2 g.

Tabel 8. Nilai Tengah Karakter Panjang Tongkol, Jumlah Biji per Tongkol dan Bobot 1000 Biji 14 Kombinasi Persilangan Terbaik di Dua Lokasi.

Bogor ; Lampung :

Persilangan Panjang Tongkol (cm)

Jumlah Biji per Tongkol

Bobot1000 Biji

(g)

Persilangan Panjang Tongkol (cm)

Jumlah Biji per Tongkol

Bobot 1000 Biji

(g) P4/P6 20.30 429.09 250.00 P8/P3 19.00 536.13 261.67 P8/P5 20.00 457.17 238.33 P3/P6 18.90 555.12 228.33 P3/P1 19.43 396.05 258.33 P2/P5 18.83 466.83 258.33

P6/P4 19.37 459.17 275.00 P1/P3 18.67 527.36 258.33 P2/P1 19.20 481.17 258.33 P2/P3 18.58 480.59 281.67

P4/P3 19.17 478.08 261.67 P6/P1 18.58 503.01 245.00 P1/P6 19.00 470.24 271.67 P4/P1 18.55 497.07 226.67 P1/P5 19.00 435.36 245.00 P3/P1 18.32 553.17 248.33 P5/P2 18.77 445.60 231.67 P1/P4 18.30 520.27 278.33 P2/P8 18.77 416.91 240.00 P5/P1 18.15 510.11 256.67 P1/P8 18.77 413.76 245.00 P4/P3 18.06 520.51 250.00 P6/P1 18.73 457.17 246.67 P4/P5 17.94 502.64 258.33 P1/P4 18.70 433.92 251.67 P5/P4 17.94 526.77 250.00 P5/P8 18.67 467.89 251.67 P3/P8 17.91 506.11 258.33

Kontrol : Kontrol :

Pada karakter diameter tongkol di lokasi Bogor persilangan P5/P6 memiliki

nilai terbesar yaitu 4.95 cm, sedangkan untuk karakter bobot tongkol panen dan hasil

di lokasi Bogor, persilangan P2/P3 memiliki nilai tertinggi, yaitu 5.69 dan 9289.49

kg (Tabel 7). Di lokasi Lampung untuk karakter diameter tongkol, persilangan P1/P2

memiliki nilai terbaik sebesar 5.00 cm. Persilangan P2/P3 di lokasi Lampung

memiliki nilai terbaik untuk karakter Bobot tongkol panen dan hasil, yaitu sebesar

[image:44.612.112.515.263.644.2]5.12 dan 8345.22 kg

Tabel 9. Nilai Tengah Diameter Tongkol, Bobot Tongkol Panen dan Hasil 14 Kombinasi Persilangan Terbaik di Dua Lokasi.

Bogor ; Lampung :

Persilangan Diameter Tongkol

(cm)

Bobot Tongkol

(kg/pot)

Hasil (kg/Ha)

Persilangan Diameter Tongkol

(cm)

Bobot Tongkol (kg/plot)

Hasil (kg/Ha)

P2/P3 4.86 5.69 9289.49 P2/P3 4.96 5.12 8345.22 P7/P8 4.59 5.67 9246.01 P1/P2 5.00 4.93 8038.22 P4/P6 4.64 5.55 9046.01 P7/P8 4.98 4.92 8032.16 P2/P4 4.83 5.44 8880.72 P4/P6 4.82 4.90 7988.88 P5/P6 4.95 5.40 8814.29 P1/P6 4.56 4.89 7984.71 P3/P8 4.72 5.39 8794.79 P4/P8 4.82 4.71 7682.22 P2/P8 4.94 5.39 8794.45 P5/P6 4.94 4.57 7447.36 P1/P2 4.67 5.39 8793.96 P1/P7 4.80 4.52 7371.03 P3/P5 4.65 5.31 8665.27 P3/P8 4.79 4.51 7350.18 P2/P6 4.47 5.27 8599.71 P2/P6 4.73 4.46 7273.01 P1/P7 4.60 5.22 8517.07 P1/P5 4.65 4.44 7245.20 P5/P7 4.75 5.21 8497.60 P6/P7 4.85 4.44 7240.61 P3/P7 4.61 5.20 8477.06 P2/P4 4.88 4.44 7237.66 P2/P7 4.57 5.16 8414.38 P1/P8 4.76 4.41 7190.79

Kontrol : Kontrol :

Menurut Sujiprihati (2001), hibrida superior cenderung dihasilkan dari

persilangan galur murni yang juga superior dan berasal dari sumber populasi yang

beragam. Penampilan hibrida yang menunjukkan hasil terbaik berasal dari

persilangan tetua yang memiliki nilai DGU sedang dengan rendah atau tinggi dengan

rendah.

Penampilan tinggi tanaman dan tinggi tongkol kombinasi persilangan terbaik

di lokasi Bogor dan Lampung dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. Secara

umum, tinggi tanaman dan tinggi tongkol 14 kombinasi persilangan terbaik di lokasi

Bogor memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan varietas pembanding.

Menurut Troyer dan Larkins (1985), biasanya tanaman jagung yang pendek memiliki

umur berbunga yang lebih genjah karena bunga tumbuh pada saat ruas batang

berhenti tumbuh, tetapi pada hasil yang diperoleh di lokasi Bogor dapat dilihat

kombinasi persilangan yang memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan

varietas pembanding, memiliki umur berbunga yang lebih genjah dibandingkan

varietas pembanding.

Budiman dan Sujiprihati (2000) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa

jagung hibrida H-10, H-4, dan H-1 dengan tinggi tanaman berturut-turut 155,03 cm,

185,2 cm, 192,45 cm menghasilkan biji jagung yang lebih banyak dari Arjuna dengan

tinggi 174,62 cm, namun lebih rendah dari BISI-2 dengan tinggi 184,18 cm.

[image:45.612.137.474.444.648.2]3X 8 1X 4 1X 2 8X 2 4X 5 2X 8 7X 2 6X 3 3X 4 1X 8 5X 2 4X 8 2X 1 2X 7 BI SI 2 SH S 1 2 TT K L TTA N 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 T ing gi ( c m ) Genotipe

1X 2 2X 4 8X 2 2X 8 4X 1 1X 6 2X 1 2X 6 8X 7 8X 1 8X 7 3X 8 4X 8 5X 3 BI S I2 SHS 1 2 TTK L TTA N 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 Tinggi (cm) Genotipe

Gambar 5. Tinggi Tanaman dan Tongkol 14 Kombinasi Persilangan Terbaik di Lokasi Lampung

Tinggi tanaman di lokasi Bogor berkisar antara 155.20 – 199.33 cm,

sedangkan tinggi tongkol berkisar antara 65.93 – 96.16 cm. Sementara di lokasi

Lampung tinggi tanaman berkisar antara 240.7 – 252.3 cm dan tinggi tongkol

berkisar antara 128.67 – 145.2 cm. Obilana dan Hallauer (1979) menyatakan bahwa

adanya korelasi positif antara tinggi tanaman dan tinggi tongkol pada galur – galur

jagung yang diseleksi.

Karakter tinggi tanaman dan tongkol menentukan kriteria seleksi tanaman

yang akan dipilih. Biasanya pemulia jagung memilih tanaman yang tidak terlalu