ABSTRACT

YOSEPIN MARGARET SARAGIH. The Analysis Relation of Immunisation BCG and Campak while Food Consumpsion to Nutritional Status of Children Under Five Years of Age in West Java. Under direction of HIDAYAT SYARIEF and VERA URIPI.

Rapid growth and development childrens is established at under five years of age. Riskesdas (basic health research) 2007-2010, prevalence of

underweight, stunting and wasting decreased slightly during three years. The prevalence in West Java was under the national prevelence but it considered a public health problem. This study was aimed to analysis relation of immunisation BCG and Campak while food comsumption to nutritional status of children under five years of age in West Java.The crossectional study was applied in this research. Data collected from West Java (limited to Bandung, Cirebon, and Garut District) through Riskesdas 2007 (Basic Health Research 2007) had been used for study. In this study for-age (WAZ), height-for-age (HAZ), and weight-for-height (WHZ) were used as indicators of nutritional status of children under five years of age. Data was analyzed using Microsoft Exel 2007 for windows and Statistical Program for Social Science (SPSS) 17.0. Data include the characteristics of sample’s families (family size, parental education, parental employment, and household outcome); the characteristics of children (sex, age, weight, and height); consumption (household and children); children immunisation (BCG and Campak), children infection disease (TB paru and Campak). Multiple linear regression test showed that the nutritional status of children under five year of age measured by weight-for-age (WAZ) indicator in Bandung District was affected by energy consumpsion (R2= 0.040), in Cirebon District by household expenditure (R2= 0.040), in Garut District by protein consumpsion (R2= 0.046), while in all three district by Campak immunisation (R2= 0.013). Measured by weight-for-height (WHZ) indicators, the nutritional status in Bandung District was affected by energy consumpsion (R2= 0.073), in Garut District by protein consumpsion (R2= 0.048) and BCG immunisation (R2= 0.024), while in all three by Campak immunisation (R2= 0.011) and household expenditure (R2= 0.017)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kunci pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia adalah sumberdaya manusia (SDM). Manusia yang yang berkualitas menentukan keberhasilan pembangunan. Menurut Soekirman (2000), Investasi pembangunan tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana ekonomi untuk pembangunan industri, jalan, jembatan, pembangkit listrik, irigasi, dan sejenisnya. Pembangunan ekonomi dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat dalam suatu bangsa apabila masyarakat tersebut dapat hidup sejahtera. Sesuai dengan Deklarasi universal PPB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Azasi Manusia tahun 1948, untuk dapat hidup sejahtera setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan yang baik dan pangan yang cukup sehingga terbebas dari kelaparan dan kurang gizi. Kurang gizi lebih beresiko dialami oleh anak-anak dibandingkan dengan dewasa. Berdasarkan hipotesis Barker, bayi dan balita yang kurang gizi sel-sel organ tubuh tertentu telah terprogram sedemikian rupa sehingga menyimpang dari “cetak biru” dalam gen sehingga berpengaruh negatif pada usia dewasa. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh keberhasilan tumbuh kembang pada masa kanak-kanak (Depkes 2000). Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi sumber daya manusia (SDM) yang baik pula di masa yang akan datang.

Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia di bawah lima tahun (Balita) sangat pesat, sehingga sangat penting meletakkan dasar-dasar kesehatan dan intelektual anak untuk kehidupan yang akan datang. Untuk itu pada masa ini memerlukan perawatan, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan makanan bergizi, dan pemberian rangsangan yang mendorong perkembangan anak (Unicef 2002). Anak yang kurang gizi maka sumber daya manusia (SDM) ke depannya juga akan sangat rendah.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur status gizi secara langsung yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Pengukuran antropometri adalah yang relatif paling sederhana dan banyak dilakukan. Berdasarkan antropometri, status gizi kurang pada Balita terdiri atasunderweight

Berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 prevalensi undeweight nasional adalah sebesar 18,4%, sedangkan pada tahun 2010 prevalensi underweight nasional sebesar 17,9%. Terjadi penurunan prevalensiunderweight dalam kurun waktu tersebut, namun penurunan tersebut masih sangat kecil. Dalam kurun waktu 3 tahun prevalensiunderweight nasional hanya menurun 0,5%. Prevalensi nasionalstunting (sangat pendek dan pendek) tahun 2007 adalah sebesar 36,8%, sedangkan tahun 2010 menjadi 35,6%, turun sebesar 1,2% selama kurun waktu 3 tahun. Prevalensi wasting nasional tahun 2007 adalah 13,6%, sedangkan pada tahun 2010 prevalensi wasting nasional menjadi 13,3%, turun sebesar 0,3% dalam kurun waktu 3 tahun.

Berdasarkan Risksdas 2007, keadaan status gizi di Jawa Barat yaitu, prevalensiunderweight, stunting, danwastingberturut-turut adalah 15%, 35,4%, dan 9%. Prevalensi status gizi Jawa Barat berada di bawah prevalensi status gizi nasional. Namun Berdasarkan departemen kesehatan ambang batas batas masalah gizi dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat yaitu prevalensi

underweight menjadi masalah jika > 10%, prevalensi stunting jika > 20%, dan prevalensiwastingjika > 5%. Sehingga baik di tingkat nasional dan di Jawa Barat status gizi underweight, stunting, dan wasting masih merupakan masalah kesehatan masyarakat.

Tingginya prevalenzi gizi kurang dan buruk anak Balita dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu buruknya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagai akibat masih rendahnya ketahanan pangan keluarga, buruknya pola asuh dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan (Martiantoet al2008).

kelompok balita (bawah lima tahun) rentan terhadap penyakit kurang energi protein, defisiensi vitamin A, dan anemia (karena defisiensi Fe). Hal ini disebabkan karena kelompok umur ini sulit dijangkau oleh berbagai upaya kegiatan perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat dan kesehatan lainnya, karena balita tergantung pada orang dewasa, sedangkan orang dewasa kebanyakan sibuk bekerja (Sediaoetama 2006).

2010). Balita yang telah diimunisasi daya tahan tubuhnya lebih kebal terhadap penyakit infeksi dibandingkan dengan Balita yang tidak diimunisasi.

Konsumsi pangan balita akan mempengaruhi status gizinya, karena konsumsi pangan yang kurang mengakibatkan status gizi Balita yang kurang juga. Menurut Khomsan (2002) anak-anak yang menderita gizi kurang berpenampilan lebih pendek dengan bobot badan yang lebih rendah dibandingkan rekan-rekan sebayanya yang sehat dan bergizi baik.

Mengkaji mengenai pelayanan kesehatan (imunisasi) dan konsumsi pangan balita dan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut sangat diperlukan, sehingga diharapkan prevalensi gizi kurang (yang meliputi

underweight, stunting, wasting) di Jawa Barat tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat untuk kedepannya.

Tujuan Tujuan Umum

Menganalisis hubungan pemberian imunisasi BCG dan Campak serta konsumsi balita dengan status gizi balita di Jawa Barat.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui karakteristik kelurga meliputi besar keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran RT per kapita di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut.

2. Mengetahui karakteristik contoh meliputi jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut.

3. Mengidentifikasi status gizi contoh berdasarkan indikator BB/TB, BB/U, dan TB/U di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut. 4. Mengetahui praktek pemberian imunisasi dan penyakit infeksi pada Balita di

Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut.

5. Mengetahui konsumsi pangan keluarga dan konsumsi pangan Balita di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut.

Hipotesis Beberapa hipotesis yang diajukan antara lain:

1. Pemberian imunisasi BCG pada balita akan menyebabkan prevalensi

underweight,stunting, danwastingpada balita semakin rendah.

2. Pemberian imunisasi Campak pada balita akan menyebabkan prevalensi

underweight,stunting, danwastingpada balita semakin rendah.

3. Semakin tinggi jumlah konsumsi energi balita, prevalensi underweight, stunting, danwastingpada balita semakin rendah.

4. Semakin tinggi jumlah konsumsi energi protein, prevalensiunderweight,stunting, danwastingpada balita semakin rendah.

5. Semakin tinggi pengeluaran RT (rumah tangga) per kapita, prevalensi

underweight,stunting, danwastingpada balita semakin rendah. Kegunaan Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Balita

Balita (bawah lima tahun) merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum anak awal. Rentang usia Balita dimulai dari 1-5 tahun, atau bisa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 12-60 bulan (Suparyanto 2011). Balita merupakan masa pertumbuhan tubuh dan otak yang sangat pesat dalam pencapaian keoptimalan fungsinya. Periode tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan kemampuan berbahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya (Supartini 2004).

Kebutuhan nutritien tertinggi per kg berat badan dalam siklus daur kehidupan adalah pada masa bayi dimana kecepatan tertinggi dalam pertumbuhan dan metabolisme terjadi pada masa ini. Periode selanjutnya pada anak-anak pertumbuhan berjalan melambat dan tidak menentu. Menurut Arisman (2004), jika dihitung dari saat kelahiran, berat bayi akan bertambah dua kali lipat pada bulan IV (empat) dari 3,2 kg menjadi 6,4 kg. Setelah itu pertumbuhan akan sedikit melambat. Berat badan bayi hanya akan bertambah sebanyak 2,3 kg setahun. Keterlambatan ini berlangsung sampai usia remaja. Setelah itu berat badan akan bertambah secara mencengangkan. Meskipun tidak sedramatis berat, tinggi badan juga bertambah dari hanya 50 cm ketika lahir menjadi 75 cm setelah berusia 1 tahun. Tahun ke-2 kehidupan, tinggi badan hanya bertambah 12-13 cm, untuk seterusnya semakin lambat hingga mencapai usia remaja. Pada saat itu tinggi badan akan bertambah sebanyak 16-20 cm selama 2-2,5 tahun.

Imunisasi

Imunitas terjadi karena tubuh dimasuki oleh suatu antigen baik berupa bakteri, virus ataupun toxin, tubuh akan bereaksi dengan membuatantibodyatau

anti-toxin dalam jumlah yang berlebihan, sehingga setelah tubuh selesai menghadapi serangan antigen ini, di dalam serummnya masih terdapat zat anti yang dapat dipakai untuk melawan serangan antigen yang sama (Enjang 1985).

Pertahanan tubuh meliputi pertahanan non spesifik dan spesifik. Proses pertahanan dalam tubuh pertama kali adalah pertahanan non spesifik seperti complemen dan macrophage. Complemen dan macrophage akan bereaksi pertama kali ketika kuman masuk kedalam tubuh. Setelah itu kuman harus melawan pertahanan tubuh yang kedua, yaitu pertahanan tubuh spesifik yang terdiri dari sistem humoral dan celluler. Sistem pertahanan tersebut hanya bereakai terhadap kuman yang mirip dengan bentuknya. Sistem pertahanan humoral menghasilkan zat yang disebut imunoglobulin (Ig A, Ig M, Ig G, Ig D), sedangkan sistem pertahanan celluler terdiri dari Lymphocyt dan Lymphocyt T. Pertahanan spesifikakan menghasilakan satu cell yang disebut sell memory. Sel ini berguna dan sangat cepat bereaksi apabila kuman sudah pernah masuk kedalam tubuh. Kondisi inilah yang digunakan dalam prinsip imunisasi (Hidayat AAA 2004).

Berdasarkan cara diperolehnya zat anti tersebut, kekebalan dibagi dalam kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah kekebalan yang diperoleh dimana tubuh orang tersebut aktif membuat zat anti sendiri. Sedangkan kekebalan pasif adalah kekebalan yang diperoleh karena orang tersebut mendapatkan zat anti dari luar (Enjang 1985).

Imunisasi adalah salah satu cara untuk menangkal penyakit-penyakit berat yang terkadang belum ada obat untuk menyembuhkannya. Imunisasi umumnya diberikan kepada anak-anak Balita (usia di bawah lima tahun). Imunisasi dilakukan dengan memberikan vaksin yang merupakan bibit penyakit yang telah dibuat lemah kapada seseorang agar tubuh dapat membuat antibodi sendiri terhadap bibit penyakit kuat yang sama. Berdasarkan Depkes (2009) imunisasi dasar lengkap adalah pemberian 5 vaksin imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk bayi dibawah 1 tahun.

Tabel 1 Jumlah, Interval, dan waktu pemberian imunisasi

Hepatitis B 3 kali 4 minggu 0 – 11 bulan Polio 4 kali 4 minggu 0 – 11 bulan

Campak 1 kali 9 – 11 bulan

(sumber: Depkes 2000 dalam Hidayat AAA 2004)

Imunisasi BCG (Bacille Calmette Guerin)

Imunisasi BCG digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC (Tuberculosis). Imunisasi BCG merupakan vaksin yang mengandung kuman TBC yang telah dilemahkan. Pemberian imunisasi BCG adalah satu kali dan diberikan pada umur 0-11 bulan, akan tetapi pada umumnya diberikan pada bayi umur 2 atau 3 bulan (Hidayat AAA 2004).

Penyuntikan vaksin BCG sering menimbulkan efek bekas berupa benjolan seperti bisul. Benjolan seringkali terdapat di tempat suntikan atau di daerah kelenjar yang bereaksi, misalnya di ketiak atau selangkangan. Benjolan tersebut menunjukkan suatu reaksi kekebalan, artinya respon imunitasnya baik (Indiarti 2007).

Imunisasi Campak

Imunisasi Campak yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak karena penyakit ini sangat menular. Kandungan vaksin campak adalah virus yang dilemahkan. Frekuensi pemberian imunisasi Campak adalah satu kali. Waktu pemberian imunisasi Campak pada umur 9-11 bulan (Hidayat AAA 2004).

Menurut Kurniasih (2005) dalam Indiarti (2007), vaksin campak tergolong ringan sekali dan tidak ada efeknya. Namun seringkali setelah 1 minggu, badan agak hangat dan diare. Vaksin imunisasi merupakan virus yang hidup, tetapi dilemahkan. Anak yang sudah mendapat imunisasi diharapkan tidak terkena campak karena sudah ada imunnya. Apabila terkena campak makan tidak sampai berat.

Penyakit Infeksi

mempertahankan diri tehadap serangan infeksi menjadi turun. Oleh karena itu setiap bentuk gangguan gizi sekalipun dengan gejala defisiensi yang ringan merupakan tanda awal dari terganggunya kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi (Moehyi 2001).

TBC (Tuberculosis)

TBC (Tuberculosis) disebabkan oleh basil tuberculosis yang disebut

Mycrobacterium tuberculosis. Gejala adanya TBC pada anak yang harus dicurigai adalah:

1. Demam yang berkepanjangan

2. Demam tidak turun-turun meski sudah diobati berbagai macam obat 3. Suhu badan berkisar antara 38-390C

4. Nafsu makan anak berkurang

5. Anak tampak kurus, lesu, dan tak bergairah 6. Ada kalanya dibarengin batuk

Akibat langsung TBC pada anak adalah berat-badan tidak naik meskipun konsumsi makan anak baik dan bergizi. Bahkan berat badan cenderung menurun. Gejala lain yang mungkin timbul adalah diare kronis. Diare memang tak tergolong berat, tetapi berlangsung terus-menerus dan tak bisa diobati dengan obat diare biasa.

TBC pada orang dewasa (TBC postprimer) terlokalisasi di paru-paru. Tubuh orang dewasa telah memiliki kekebalan, sehingga basil TBC yang masuk hanya terlokalisasi di paru-paru. Pada anak-anak selain di paru-paru, penyebarannya terjadi di seluruh tubuh. Hal ini terjadi karena belum ada kekebalan alami dari tubuh saat basil TBC jenis primer masuk ke paru-paru. Akibatnya basil tidak hanya tinggal diam di paru-paru melainkan menyebar melalui saluran limfa ke kelenjar dan masuk ke aliran darah, kemudian masuk ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, sering ditemukan TBC tulang, TBC hati dan limfa, serta TBC selaput otak atau meningitis.

menunjukkan adanya infeksi. Tes dilanjutkan dengan foto rontge paru-paru untuk menemukan ada tidaknya TBC aktif (Indiarti 2007).

Penyakit Campak

Penyakit campak muncul kira-kira setelah 10-12 hari bayi berhubungan dengan dengan penderita. Penyakit campak ialah virus yang terbawa oleh angin dan terhisap oleh bayi. Gejala penyakit campak adalah timbulnya bercak-bercak merah yang awalnya terlihat di belakang telingan, lama-lama menyebar ke wajah, badan, lalu ke anggota tubuh lainnya. Bercak-bercak tersebut pada awalnya berwarna merah muda, kemudian berubah menjadi merah seperti beludru di atas kulit. Bercak mula-mula kecil lalu melebar. Ketika bercak-bercak mulai timbul, panas badan akan menjadi tinggi sekali mencapai 400C, tetapi ketika semua bercak telah keluar panas mulai menurun. Bercak-bercak merah yang berubah menjadi kehitam-hitaman menandakan bahwa anak telah sembuh betul.

Penyakit campak sendiri tidak begitu berbahaya, tetapi akan menjadi sangat berbahaya bila terjai komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi adalah pneumonia, telingan bernanah, bronkhitis, diare dan lainnya. Tanda-tanda terjadi komplikasi adalah setelah semua bercak-bercak merah keluar maka suhu tubuh anak tetap panas.

Menurut Kurnasih (2005) dalam Indiarti (2007), komplikasi bisa terjadi karena virus Mobili dan menyebar melalui aliran darah ke mana-mana. Selain ke kulit penyebarannya bisa ke selaput ledir hidung, mulut, dan pencernaan. Bahkan bila virus masuk ke daerah otak, bisa menimbulkan kejang-kejang dan kesadaran menurun. Apabila penyebaran virus ke saluran pencernaan, dapat menimbulkan diare dan muntah-muntah sehingga anak kekurangan cairan atau dehidrasi. Sariawan akan membuatnya perih dan malas makan. Pada umumnya campak yang berat terjadi pada anak yang gizinya kurang bagus.

Konsumsi pangan

Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan, baik tunggal ataupun beragam yang dimakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan pemenuhan fisiologis, psikologi, dan sosiologi. Menurut Hardinsyah dan Martianto (1992), konsumsi pangan adalah suatu informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu. Oleh karena itu, penilaian konsumsi pangan dapat berdasarkan jumlalah maupun jenis makanan yang dikonsumsi. Meningkatnya jumlah dan konsumsi makanan memerlukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang makanan yang bergizi, perubahan sikap, dan tingkah laku sehari-hari dalam menentukan, memilih, dan mengkonsumsi makanan.

Faktor-fakor yang mempengaruhi konsumsi pangan seseorang aksesbilitas, kebiasaan makan, pola mengkonsumsi pangan, pembagian makan dalam keluarga, dan besarnya keluarga. Kebiasaan mengkonsumsi pangan yang baik akan menyebabkan status gizi yang baik pula dan keadaan ini dapat terlaksana apabila telah tercipta keseimbangan antara banyaknya jenis-jenis zat gizi yang dikonsumsi dengan banyaknya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kebutuhan gizi adalah sejumlah zat gizi minimum yang harus dipenuhi dari konsumsi pangan (Hardiansyah dan Martianto 1992).

Anak balita merupakan golongan yang berada pada masa pertumbuhan yang pesat. Anak balita membutuhkan asupan gizi yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam mengkonsumsi pangan, anak balita sangat tergantung pada konsumsi pangan keluarga. Kekurangan konsumsi pangan di tingkat keluarga akan dapat menurunkan asupan gizi anak balita. Hal ini ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik; terganggungnya pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan berfikir; serta adanya kesakitan dan kematian yang tinggi (Winarno 1987).

Penilaian konsumsi pangan dimaksudkan sebagai cara untuk mengukur keadaan konsumsi pangan yang terkadang merupakan salah satu cara untuk mengukur status gizi. Penilaian konsumsi pangan dapat dipakai untuk menentukan jumlah dan sumber zat gizi yang berasal dari pangan yang dimakan (Riyadi et al. 1990). Survei konsumsi pangan tingkat individu dapat menggunakan metode-metode penimbangan, food recall, riwayat makan, frekuensi makan, dan metode kombinasi.

Menurut Sediaoetama (2000) metode food recall merupakan metode yang sering dipakai unuk penelitian konsumsi pangan. Metode food recall pada dasarnya adalah metode yang menggunakan teknik wawancara, yaitu pewawancara menanyakan apa yang dikonsumsi oleh responden dan data seperti tanggal, waktu, dan porsi setiap kali makan dicatat secara teliti. Prinsip metode food recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam hal ini responden diminta untuk menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu kemarin (Supariasaet al.2002).

Energi

Energi diperlikan manusia untuk bergerak atau melakukan pekerjan fisik dan juga menggerakkan proses-proses dalam tubuh seperti sirkulasi darah, denyut jantung, pernafasan, pencernaan, dan proses-proses fisiologi lainnya (Suhardjo dan Kusharto 1989). Besar kecinya kosumsi energi selama masa pertumbuhan awal sangat penting, karena pada saat itu sel-sel berbagai organ tubuh melakukakan pembelahan sel dengan pesat. Konsumsi energi dapat mempengaruhi bahkan mengubah laju pembelahan sel tersebut. Akibibatnya organ tubuh dapat mempunyai sel-sel yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang diharapkan terjadi secara normal. Bayi yang tidak mendapat gizi cukup baik akan mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan terganggunya pembelahan sel di otak. Konsekuensinya jumlah sel dalam otaknya lebih sedikit. Sebaliknya bayi yang terlalu baik gizinya (kegemukan) khususnya karena jumlah kalori yang diterima terlalu tinggi, akan dapat mempercepat laju pembelahan tenunan lemak. Akibatnya terjadi penimbunan lemak yang terlalu banyak dan permanaen (Winarno 1995).

mengamati pola pertumbuhan yang meliputi berat badan dan tinggi badan, lingkar kepala, kesehatan dan kepuasan bayi (Arisman 2002)

Protein

Proses pencernaan protein, protein akan dipecah menjadi satuan-satuan dasar kimia, kemudian diserap dan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh, dimana sel-sel jaringan mempunyai kemampuan untuk mengambil asam amino yang diperlukan untuk kebutuhan membangun dan memelihara kesehatan jaringan. Dalam membentuk protein jaringan dibutuhkan sejumlah asam-sama amino dan tergantung pada macam asam amino sesuai dengan jaringan yang akan dibentuk. Asam-asam amino ini didapat dari makanan sesudah diserap melalui darah dan sebagian disintesa dalam tubuh atau merupakan hasil katabolisme/perombakan dari protein jaringan yang sudah aus/rusak.

Fungsi protein adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh,pembentukan antibodi, mengangkut zat gizi, dan sebagai sumber energi. Kebutuhan asam amino dan protein dapat ditentukan melalui tiga cara. Untuk bayi baru lahir hingga umur 4-6 bulan jumlah protein dan pola asam amino di dalam air susu ibu/ASI yang berasal dari ibu yang sehat dan dalam keadaan gizi baik dianggap cukup untuk memungkinkan pertumbuhan optimal. Untuk anak-anak digunakan metode faktorial, yaitu dengan menghitung kebutuhan untuk pemeliharaan tubuh dengan cara keseimbangan nitrogen ditambah perkiraan kebutuhan untuk kebutuhan (Almatsier 2001).

Tabel 2 Tabel kecukupan protein Balita Kelompok umur

menjadi energi. Hal ini menyebabkan energi untuk keperluan lain menjadi kurang, termasuk untuk sintesa protein dalam tubuh.

Defesiensi kalori yang terjadi secara ekstrim dengan protein yang relatif mencukupi disebut marasmus. Sebaliknya defisiensi protein yang secara ekstrim dengan kalori yang relatif mencukupi disebut kwashiorkor (sediaoetama 2008). Marasmus biasanya terjadi pada usia setahun pertama. Bayi yang menderita marasmus biasannya kecil, kurus, kurang berat, dan wajahnya kelihatan tua. Kepalannya tambak membesar tidak sesuai dengan umurnya. Bayi atau anak tersebut bersifat malas, apatis, dan sangat peka. Bayi biasannya terbaring diam di tempat tidur, hampir sama sekali tidak bereaksi tetapi tiba-tiba menjadi terlalu aktif bila disentuh atau atau dipindahkan atau digerakkan. Biasannya terjadi diare hebat, yang dapat mengakibatkan tidak adanya keseimbangan elektrolit dan bayi menderita hipoglikemia (kadar glikogen dalam darah rendah). Pasien yang menderita marasmus biasannya telah kehabisan cadangan pangannya. Tidak ada lagi glikogen yang tinggal dalam hati, lemak di bawah kulit, dan yang terdapat dalam rongga badan telah habis, otot-otot mengalami atrofi (berhenti bertumbuh). Semua parameter antropometri menurun, demikian juga rasio berat badan dan tingginya (Winarno 1995).

Kwashiorkor merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein. Banyak ditemukan pada anak anatara 6 bulan sampai 4 tahun. Beberapa diantarannya bahkan terjadi pada usia kurang dari 6 bulan. Gejala utama dari kwashiorkor adalah pertumbuhan terhalang; badan, tangan, kaki serta wajah membengkak; wajah tampak bengong dengan pandangan kosong; tidak aktif dan sering menangis; rambut berwarna lebih muda atau mencoklat sepeti tembaga; perut buncit; serta kaki kurus dan bengkak. Karena adannya pembengkakan, maka penurunan berat tidak terjadi, tetapi pertambahan gizi terhambat. Lingkaran kepala mengalami penurunan, meskipun lebih rendah daripada yang terjadi pada marasmus (Winarno 1995). Jika gejala edema dan pelisutan berat terjadi bersama-sama dinamakan kwashiorkor-marasmik dan kwasiorkor– marasmik lebih buruk daripada marasmus atau kwashiorkor saja (Manary dan Solomons 2004).

Kurang energi protein (KEP) terutama diderita oleh anak-anak yang sedang tumbuh pesat, yaitu kelompok anak Balita. Masalah gizi ini diakibatkan karena susunan hidangan yang tidak seimbang maupun konsumsi keseluruhannya yang tidak mencukupi kebutuhan badan. Gejala subjektif yang terutama di derita adalah perasaan lapar, masalah gizi disini disebut juga keadaan gizi lapar (undernutrition) (Sediaoetama 2006)

Antropometri

Penilaian status gizi berfungsi untuk mengetahui apakah seseorang atau sekelompok orang mempunyai gizi yang baik atau tidak, beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai status gizi antara lain adalah konsumsi makanan, antropometri, biokimia dan klinis. Antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri berhubungan dengan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur. Penilaian secara antropometri meliputi ukuran-ukuran organ dan tubuh secara keseluruhan seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit (Riyadi dalam Sukandar 2007).

Indeks BB/U (underweight)

Berat badan menurut umur (BB/U) dipengaruhi oleh tinggi badan anak (TB/U) dan berat badannya (BB/TB). Berat badan menurut umur (BB/U) dianggap tidak informatif bila tidak disertai dengan informasi tinggi badan menurut umur (TB/U). Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan intrepetasi status gizi yang salah (Riyadi 2003 dalam Sukandar 2007).

Berat badan merupakan salah satu ukuran antropometri yang memberi gambaran massa tubuh (otot dan lemak). Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan keadaan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, penurunan nafsu makan atau penurunan makanan yang dikonsumsi sehingga berat badan merupakan ukuran antropometri yang sangat labil. Sifat berat badan yang sangat labil tersebut sehingga indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi saat ini. Indeks ini dapat digunakan untuk mendeteksi underweight dan overweight (Supariasaet al2001)

kelebihan berat badan (overweight), (3) pengukuran objektif dan kalau diulang memberikan hasil yang sama, peralatan dapat dibawa kemana-mana dan relatif murah, (4) pengukuran mudah dilaksanakan dan teliti, (5) pengukuran tidak memakan banyak waktu. Sedangkan kekurangannya adalah : (1) dapat mengakibatkan kekeliruan intrepretasi status gizi bila terdapat oedema, (2) memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk kelompok umur di bawah lima tahun, (3) sering terjadi kesalahan dalam pengukuran seperti pengaruh baju atau gerakan pada saat penimbangan, (4) secara operasional sering mengalami hambatan karena sosial budaya setempat (misalnya orang tua tidak mau menimbang anaknya (Riyadi dalam Sukandar 2007).

Indeks TB/U (Stunting)

Defisit tinggi badan menurut umur (TB/U) menunjukkan ketidakcukupan gizi dan kesehatan secara kumulatif dalam jangka panjang. Tinggi badan mencerminkan skeletal yang bertambah sesuai dengan bertambahnya umur dan tidak peka terhadap perubahan sesaat. Oleh karena itu, indeks TB/U lebih banyak menggambarkan keadaan gizi seseorang pada masa lalu. Istilah kurang gizi yang biasa digunakan untuk TB/U adalah stunting (sangat pendek dan pendek) dengan z-skor -2 SD.

TB/U dapat digunakan sebagai indeks status gizi populasi karena merupakan estimasi keadaan yang telah lalu atau status gizi kronik. Kondisi ini merupakan akibat asupan makanan yang tidak cukup yang berlangsung lama dan tingginya morbiditas dan biasannya terdapat di negara-negara dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Nilai stunting rate terendah terdapat pada anak setelah 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi pada umur 4-6 bulan masih dapat dipenuhi dari air susu ibu. Gangguan pertumbuhan dimulai sejak anak berumur 6 bulan, karena sejak saat itu diberikan makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan tidak akan terpenuhi jika pada saat krisis ekonomi (Adisasminto 2008).

Indeks BB/TB (wasting)

Berat badan menurut umur (BB/TB) dianggap tidak informatif bila tidak disertai dengan informasi tinggi badan menurut umur (TB/U). Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada tulang. Tinggi badan merupakan parameter penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui secara tepat (Suparisa et all 2001).

Berat badan mempunyai hubungan linear dengan tinggi badan. Perkembangan berat badan akan searah dengan pertambahan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks tunggal BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menyatakan status gizi masa kini dan biasanya digunakan bila data umur yang akurat sulit diperoleh.

Indeks BB/TB memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan indeks BB/TB adalah: (1) hampir independen terhadap pengaruh umur dan ras, (2) dapat membedakan keadaan anak dalam penilaian BB relatif terhadap TB (kurus, cukup, gemuk, dan keadan marasmus atau bentuk KEP bearat lainnya). Sedangkan kelemahannya adalah : (1) sering kesulitan mengukur panjang badan anak Baduta atau tinggi badan anak Balita, (2) sering terjadi kesalahan membaca pengukuran, terutama bila pembacaan dilakukan oleh tenaga yang kurang profesional (Riyadi dalam Sukandar 2007).

Gabungan indikator BB/U, TB/U dan BB/TB

Status gizi berdasarkan gabungan 3 indikator (BB/U, TB/U dan BB/TB) adalah untuk mengetahui status gizi anak saat ini dan masa lampau.

Tabel 3 Intrepretasi status gizi anak berdasarkan gabungan ketiga indikator

BB/U TB/U BB/TB Status Gizi

Rendah Rendah Normal Baik, pernah kurang gizi

Normal Normal Normal Baik

Tinggi Tinggi Normal Jangkung, baik

Rendah Tinggi Rendah Buruk

Rendah Normal Rendah Buruk, kurang

Normal Tinggi Rendah Kurang

Z-skor

Untuk mengukur status gizi anak di bawah umur lima tahun dan anak umur 5-18 tahun menggunakan z-skor. Tiga indikator yang dihitung dengan Z-skor adalah BB/U, TB/U, atau BB/TB. Dengan menggunakan rumus:

Z-skor BB/U = (Bbu-BBr)/SDr

Keterangan: BBu = berat badan responden menurut umur responden

BBr = berat badan standar pada umur yang sesuai menurut WHO SDr= standar deviasi pada umur dan jenis kelamin yang sesuai Tabel 4 status gizi anak Balita berdasarkan standar antropometri menurut WHO

Indeks Range z-skor Status gizi BB/TB z-skor > 2 SD Gemuk

z-skor ≥ -2 SD s.d ≤ +2 SD Normal z-skor < -2 SD s.d ≥ 3 SD Kurus z-skor < -3 SD Sangat kurus z-skor < -2 SD Wasting

BB/U z-skor > 2 SD Gizi lebih z-skor ≥ -2 SD s.d ≤ +2 SD Gizi baik z-skor < -2 SD s.d ≥ 3 SD Gizi kurang z-skor < -3 SD Gizi buruk z-skor < -2 SD Underweight

TB/U z-skor > -2 SD Normal z-skor < -2 SD s.d ≥ 3 SD Kurus z-skor < -3 SD Sangat kurus z-skor < -2 SD Wasting

Sumber: Depkes 2008

Jika nilai z-skor BB/U diperoleh antara -2 sampai +2 maka dikategorikan normal, apabila dibawah -2 dikategorikan underweight dan apabila diatas +2 dikategorikan overweight. Jika nilai z-skor TB/U diperoleh antara -2 sampai +2 maka dikategorikan normal, apabila dibawah -2 dikategorikan pendek (stunting) dan apabila diatas +2 dikategorikan lebih. Jika nilai z-skor BB/TB diperoleh antara -2 sampai +2 maka dikategorikan normal, apabila dibawah -2 dikategorikan kurus (wasting) dan apabila diatas +2 dikategorikan lebih. Klasifikasi masalah gizi berdasarkan prevalensi underweight, stunting, dan

wastingdapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 klasifkasi masalah gizi berdasarkan prevalensi underweight, stunting, danwasting

Besar keluarga

Besar keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluara lain yang hidup dari pengelolaan yang sama. Besar keluarga akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan Suhardjo (1989) ada hubungan yang sangat nyata antara besar keluarga dan kurang gizi pada masing-masing keluarga. Jumlah anggota keluarga yang semakin besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin tidak merata. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sanjur (1982), besar keluarga mempengaruhi jumlah pangan yang dikonsumsi dan pembagian ragam yang dikonsumsi dalam keluarga. Kualitas maupun kuantitas pangan secara tidak langsung akan menentukan status gizi keluarga dan individu. Besar keluarga mempengaruhi pengeluaran pangan. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan pengeluaran pangan menurun dalam peningkatan besar keluarga

Besar keluarga akan mempengarui kesehatan seseorang atau individu. Hal ini disebabkan oleh besar keluarga akan mempengaruhi konsumsi zat gizi dalam satu keluarga. Selain itu besar keluarga juga akan mempengaruhi luas per penghuni di dalam suatau bangunan rumah yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan baik anak-anak maupun ibunya (Sukarni 1989).

Anak-anak yang sedang tumbuh dari keluarga miskin adalah yang paling rawan terhadap gizi kurang diantara semua anggota keluarga, anak yang paling kecil biasannya yang paling terpengaruh oleh kekurangan pangan. Situasi semacam ini sering terjadi karena seandainya besar keluarga bertambah, maka pangan untuk anak-anak berkurang dan banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anak-anak sedang tumbuh dan memerlukan pangan yang relatif lebih tinggi daripada golongan yang lebih tua (Suhardjo 1989).

Pendidikan

Tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola asuh anak termasuk pemberian makan, pola konsumsi pangan dan status gizi. Umumnya pendidikan akan seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilakunnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yang memilki pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima pesan dan informasi mengenai gizi dan kesehatan anak (Rahmawati 2006).

Menurut Madanijah (2004) terdapat hubungan yang positif terhadap pendidikan ibu dengan pengetahuan gizi, kesehatan, dan pengasuhan anak. Ibu yang memiliki pendidikan tinggi cenderung mempunyai pengetahuan gizi, kesehatan, dan pengasuhan anak yang baik.

Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor penentu mortalitas bayi dan anak, karena tingkat pendidikan ibu berpengaruh terhadap tingkat pemahamannya terhadap perawatan kesehatan, higiene, dan kesadarannya terhadap kesehatan anak dan keluarga (Madanijah 2004). Pengetahuan dan pendidikan formal serta keikutsertaan dalam pendidikan non formal dari orang tua dan anak-anak sangat penting dalam menentukan status kesehatan, fertilasi dan status gizi keluarga seperti halnya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (Sukarni 1989).

Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar peluang untuk memilih pangan yang baik. Meningkatnya pendapatan seseorang maka terjadi perubahan-perubahan dalam susunan makanan (Suhardjo 1989). Pendapatan seseorang identik dengan mutu sumberdaya manusia, sehingga orang yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki pendapatan yang relatif tinggi pula (Guhardja, Puspitawati, Hartoyo, dan Hastuti 1992).

tinggi tingkat pendapat akan makin tinggi daya beli keluarga terhadap pangan, sehingga akan membawa pengaruh terhadap semakin beragamnya dan banyaknya pangan yang dikonsumsi (Soekirman 1994).

KERANGKA PEMIKIRAN

Masalah gizi merupakan masalah yang sangat serius dan tergolong masalah kompleks. Masalah gizi bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi bermacam-macam faktor. Masalah gizi balita (baik underweight, stunting, dan

wasting) dipengaruhi secara tidak langsung dipengaruhi oleh konsumsi pangan keluarga yang tidak seimbang, pola asuh balita yang tidak memadai, imunisasi pada balita, dan sanitasi dan air bersih yang tidak memadai, sedangkan status gizi balita secara langsung dipengaruhi oleh konsumsi pangan balita dan penyakit infeksi pada balita.

Karakteristik keluarga meliputi pendapatan keluarga, pekerjaan, umur ibu, dan besar keluarga. Karakteristik keluarga akan mempengaruhi dalam mengkonsumsi pangan sehari-hari. Konsumsi pangan keluarga akan mempengarui konsumsi pangan balita. Konsumsi pangan balita yang baik akan berhubungan dengan status gizi balita yang baik juga.

karakteristik keluarga Pendapatan

Pendidikan Pekerjaan Umur ibu

Besar anggota keluarga

Imunisasi (BCG dan Campak)

Penyakit infeksi (TBC dan Campak)

Status gizi (BB/U, BB/TB, TB/U)

Sanitasi dan air

bersih

Konsumsi pangan Konsumsi pangan keluarga

= variabel yang diteliti

= variabel yang tidak diteliti

= hubungan yang diteliti

= hubungan yang tidak Pola asuh

anak

METODE

Desain, Waktu, dan Tempat

Data yang digunakan adalah data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Indonesia. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan menganalisis determinan masalah gizi

underweight, stunting, dan wasting. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan intepretasi data dilakukan pada bulan Juni – September 2011 di Kampus IPB Darmaga Bogor, Jawa Barat.

Jumlah dan Cara Pengambilan Contoh

Penelitian ini menggunakan sampel yang digunakan dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Pemilihan daerah dilakukan secara

purposive. Daerah yang terpilih yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut yang berada di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan ketiga kabupaten ini didasarkan pada topologi daerah tersebut. Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang sebagian besar adalah daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Cirebon merupakan daerah pantai timur, terletak disebelah timur dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan wilayah Kabupaten Garut terletak disebelah selatan Provinsi Jawa Barat dan merupakan daerah pertanian. Contoh yaitu semua anak yang berusia 0-60 bulan (0-5 tahun) yang memiliki data yang lengkap yang akan digunakan untuk penelitian. Jumlah contoh dalam penelitian ini adalah sebanyak 613 orang. Dengan jumlah contoh masing-masing daerah adalah Kabupaten Bandung 271 orang, Kabupaten Cirebon 164 orang, dan Kabupaten Garut 178 orang.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu Karakteristik keluarga (Besar keluarga, Pendidikan, Pekerjaan dan pengeluaran RT per kapita), konsumsi pangan RT dan Balita, imunisasi, dan penyakit infeksi Balita. Sedangkan variabel bebasnya adalah masalah underweight, stunting, dan

Tabel 6 Cara pengumpulan data variable-variabel yang diteliti

No Jenis data Variabel Cara pengumpulan

data 1 Karakteristik keluarga 1. Besar keluarga Data sekunder

Riskesdas 2007 2. Pendidikan KK dan ibu

3. Pekerjaan KK dan ibu 4. Pengeluaran RT/Kap

2 Karakteristik contoh 1. Umur anak Data sekunder Riskesdas 2007 2. Jenis kelamin

3. Berat badan 4. Tinggi badan

3 Konsumsi 1. Jumlah konsumsi RT Data sekunder

Riskesdas 2007 2. Jumlah konsumsi anak

4 Imunisasi 1. Pemberian BCG Data sekunder

Riskesdas 2007 2. Pemberian Campak

3. Imunisasi lengkap 5 Penyakit infeksi Jenis penyakit (ISPA, pneumonia,

TB paru dan Campak)

Data sekunder Riskesdas 2007

Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data meliputiediting, coding, entry, dananalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara analitik dan statistika menggunakan programMicrosoft Excel for windows dan Statistical Program for Social Science (SPSS) version 17 for Windows.

Tabel 7 Jenis dan kategori variabel pengolahan data

Variabel Kategori Variabel

1. Status gizi

a. BB/U - Gizi lebih: z-score > +2 SD

- Gizi baik: z-score ≥ -2SD s.d ≤ +2SD - Gizi kurang: z-score < -2SD s.d ≥ -3SD - Gizi buruk: z-score < -3SD

- Underweight: z-score < -2SD

b. TB/U - Normal: z-score ≥ -2SD s.d ≤ +2SD

- Pendek: z-score < -2SD s.d ≥ -3SD - Sangat pendek: z-score < -3SD - Stunting: z-score < -2SD

c. BB/TB - Gemuk: z-score > +2 SD

- Normal: z-score ≥ -2SD s.d ≤ +2SD - Kurus: z-score < -2SD s.d ≥ -3SD - Sangat kurus: z-score < -3SD - Wasting: z-score < -2SD 2. Besar keluarga - Kecil (≤ 4 orang)

- Sedang (5-7 orang) - Besar (> 7 orang) 3. Pendidikan - Tidak pernah sekolah

- Tamat SLTP

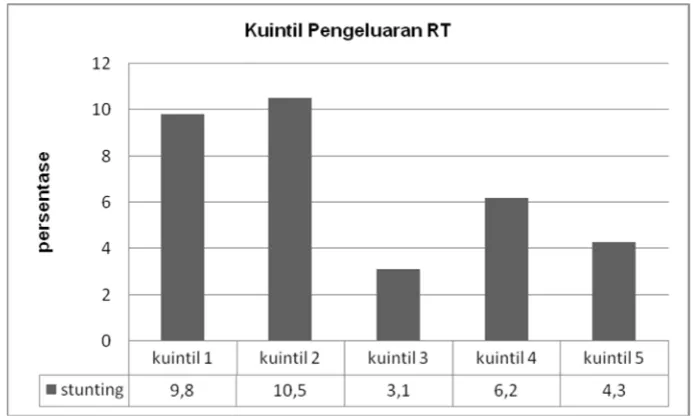

Dikelompokkan menjadi kuintil 1,2,3,4, dan 5

Pekerjaan - Tidak bekerja - wiraswasta/pedagang - Ibu rumah tangga - pelayanan jasa - TNI/Polri - petani

Status gizi Balita diolah dengan program software antro 2007, dianalisis secara statistik dan deskriptif disajikan dalam 3 (tiga) indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Data antropometri anak Balita untuk melihat secara deskriptif dibuat kategori sesuai dengan standar anthropometri WHO dengan klasifikasi nilai terstandar (Z-skor).

Imunisasi diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Pertanyaannya mengenai imunisasi BCG dan Campak yang telah diberikan, waktu pemberian, dan pada usia pemberian imunisasi. Skor masing-masing untuk pertanyaan pemberian imunisasi BCG dan Campak adalah 1, jika jawaban iya diberi skor 1 dan jika tidak diberi skor 0. Pemberian imunisasi lengkap total skor adalah 5. Jika contoh diberikan salah satu imunisasi (BCG, DPT, polio, campak dan hepatitis B), masing-masing diberi skor 1.

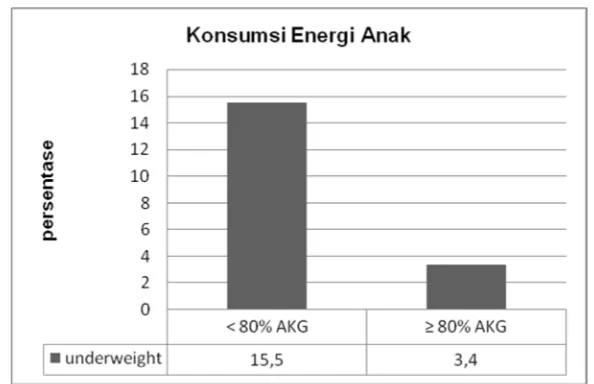

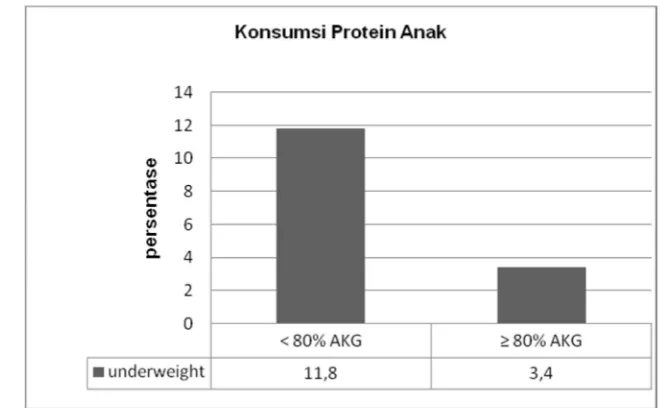

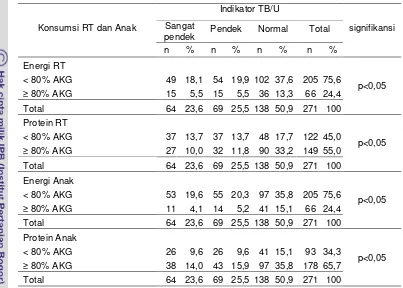

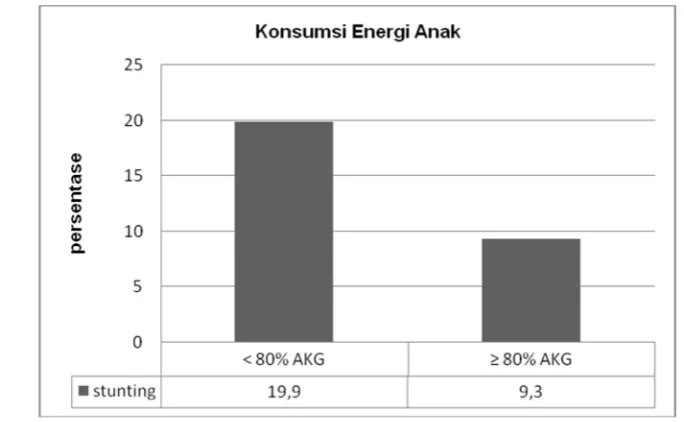

Konsumsi pangan keluarga diperoleh dengan recall pangan keluarga dalam 1 hari (24 jam). Konsumsi pangan RT yaitu rata-rata konsumsi pangan keluarga selama 24 jam, sedangkan konsumsi anak adalah pangan yang dikonsumsi anak selama 24 jam. Berat makanan (dalam gram) yang dikonsumsi dikonversikan ke dalam kandungan zat gizi, seperti energi dan protein. Pengkategorian konsumsi makanan RT dan anak yaitu untuk energi dan protein terbagi 2 yaitu: < 80% AKG dan > 80% AKG.

Analisis bivarat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu digunakan uji korelasi pearson dan spearman. Perbedaan keragaan status gizi antar daerah digunakan uji beda dengan menggunakan analisis varian yaitu uji Anova. Sedangkan untuk melihat pengaruh variabel yang berpengaruh digunakan uji regresi linear berganda (stepwise regression).

Definisi Operasional

Status gizi Balita adalah indikator yang diukur dengan menggunakan indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB

Prevalensi underweighadalah persentasi Balita yang mempunyai Z-skor indeks berat badan menurut umur (BB/U) kurang dari -2 SD terhadap total Balita. Prevalensi stunting adalah adalah persentasi Balita yang mempunyai Z-skor

indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 SD terhadap total Balita.

Prevalensi wasting adalah adalah persentasi Balita yang mempunyai Z-skor indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) kurang antara -3 SD sampai -2 SD terhadap total Balita.

Imunisasi lengkap adalah presentasi Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap yaitu BGC, polio, DPT, campak, dan hepatitis B.

Penyakit infeksi adalah frekuensi penyakit menular dan tidak menular yang pernah diderita Balita selama 1 bulan terakhir (untuk penyakit yang sifatnya akut) dan 12 bulan terakhir (untuk penyakit yang sifatnya kronis) Konsumsi pangan keluarga adalah konsumsi rata-rata anggota keluarga

dengan recall dalam 1 hari (24 jam) yang lalu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Daerah Penelitian Jawa BaratJawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 3.584.644,92 hektar, dengan kondisi topografis yang beragam. Secara administratif, pada tahun 2008 Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten/kota, yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 9 kota yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Jumlah penduduk Jawa Barat, hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483,729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun. Pada tahun 2007, penduduk laki-laki sebanyak 20.919.807 jiwa dan perempuan sebanyak 20.563.922 jiwa. Menurut kelompok umur, pada tahun 2003 hingga 2007 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan lapangan pekerjaan, penduduk Jawa Barat didominasi dengan penduduk berkerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Pembangunan kualitas hidup penduduk Jawa Barat tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli.

307/100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih tingginya kasus penderita gizi buruk balita, yaitu sebanyak 38.760 dan gizi kurang sebanyak 380.673 dari jumlah 3.536.981 balita yang ditimbang. Di samping itu masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular. Faktor lain yang mempengaruhi indikator kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar, diantaranya jumlah puskesmas yang pada tahun 2007 berjumlah 1.007 puskesmas dari kebutuhan sebesar 1.358 puskesmas, tenaga bidan desa/kelurahan berjumlah 7.167 orang dari kebutuhan 5.873 orang (RPJM Jabar 2008-2013).

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat yang ibu kotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°41’ – 7°19’ Lintang Selatan dan diantara 107°22’ – 108°5’ Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Kabupaten Bandung sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, sebelah selatan berbatasan berbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, dan sebelah tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angina muson dengan curah hujan rata–rata berkisar antara 1.500 sampai dengan 4.000mm/tahun. Suhu rata–rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C. Kabupaten Cirebon

Cirebon termasuk ke dalam ikim tropis dengan curah hujan cukup tinggi antara 1.500 – 4.000 mm/ tahun dan suhu rata-rata 28°C.

Kabupaten Garut

Kabupaten Garut terletak di Jawa Barat bagian selatan. Koordinat 6º56’49’’ - 7 º45’00’’ Lintang Selatan dan 107º25’8’’ - 108º7’30’’ Bujur Timur. Kabupaten Cirebon sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 ha (3.065,19 km²). Secara administratif, wilayahnya terbagi menjadi 42 kecamatan, yang meliputi 21 kelurahan dan 403 desa. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 2.239.091 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,58%. Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikatagorikan sebagai daerah beriklim tropis basah. Temperatur bulanan berkisar antara 24ºC - 27ºC.

Karakteristik Keluarga

Karakteristik rumah tangga dalam penelitian ini meliputi besar keluarga, pendidikan KK dan Ibu, pekerjaan KK dan Ibu, dan pengeluaran RT per Kapita.

Besar Keluarga. Menurut Sanjur (1982) besar keluarga adalah adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lain yang hidup dari pengelolaan yang sama. Besar keluarga akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Besar keluarga di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Sebaran RT contoh menurut besar keluarga di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Besar Keluarga Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

Kecil (≤ 4 orang) 140 51,7 92 56,1 70 39,3 Sedang (5-7 orang) 118 43,5 55 33,5 98 55,1 Besar (> 7 orang) 13 4,8 17 10,4 10 5,6

Total 271 100 164 100 178 100

besar keluarga (Sanjur 1982), sehingga semakin sedikit jumlah anggota keluarga semakin baik.

Pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola asuh anak yaitu pemberian makan, pola konsumsi pangan dan status gizi. Umumnya pendidikan akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima pesan dan informasi mengenai gizi dan kesehatan anak (Rahmawati 2006). Tingkat pendidikan Kepala Keluarga (KK) dan Ibu di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut dapat dilihat pada tabel di

Tidak pernah sekolah 2 0,7 10 6,1 5 2,8

Tidak tamat SD 24 8,9 29 17,7 42 23,6

Tamat SD 122 45,0 56 34,1 99 55,6

Tamat SLTP 53 19,6 22 13,4 19 10,7

Tamat SLTA 55 20,3 37 22,6 11 6,2

Perguruan tinggi 15 5,5 10 6,1 2 1,1

Total 271 100 164 100 178 100

Ibu

Tidak pernah sekolah 2 0,7 4 2,4 5 2,8

Tidak tamat SD 19 7,0 26 15,9 42 23,6

Tamat SD 118 43,5 72 43,9 99 55,6

Tamat SLTP 70 25,8 24 14,6 19 10,7

Tamat SLTA 52 19,2 27 16,5 11 6,2

Perguruan tinggi 10 3,7 11 6,7 2 1,1

Total 271 100 164 100 178 100

Sebagian besar tingkat pendidikan kepala keluarga (KK) di ketiga kabupaten yaitu Kabupaten Bandung (45%), Kabupaten Cirebon (56%) dan Kabupaten Garut (55,6%) pendidikan tertinggi yaitu tamat sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan tertinggi ibu di Kabupaten Bandung (43,5%), Kabupaten Cirebon (43,9%) dan Kabupaten Garut (55,6%) yaitu tamat sekolah dasar (SD). Sebagian besar KK dan ibu di ketiga kabupaten sebagian besar hanya mengikuti pendidikan formal selama 6 tahun. Menurut sukarni (1989), pengetahuan dan pendidikan formal dari orang tua dan anak-anak sangat penting dalam menentukan status kesehatan, fertillisasi dan status gizi keluarga seperti halnya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.

kualitas dan kuantitas makanan di rumah tangga. Keberagaman jenis pekerjaan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

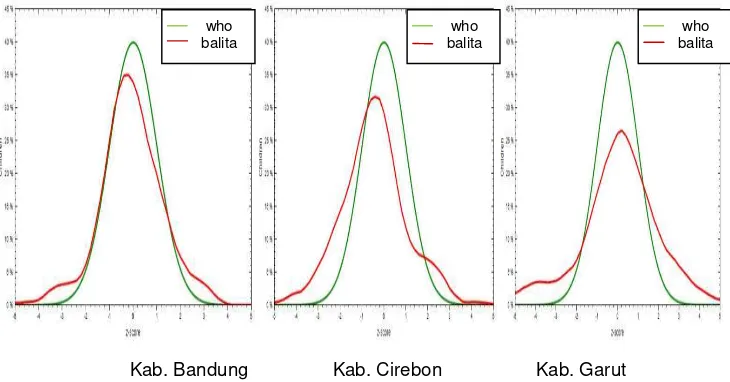

Tabel 10 Sebaran RT contoh menurut jenis pekerjaan di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Pekerjaan Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

KK

tidak bekerja 20 7,4 10 6,1 15 8,4

TNI/Polri 1 0,4 2 1,2 0 0

PNS 9 3,3 4 2,4 1 0,6

pegawai swasta 29 10,7 13 7,9 1 0,6

wiraswasta/pedagang 78 28,8 53 32,3 36 20,2

pelayana jasa 5 1,8 18 11,0 6 3,4

Petani 13 4,8 9 5,5 27 15,2

Nelayan 0 0 2 1,2 0 0

Buruh 105 38,7 49 29,9 88 49,4

Lainnya 11 4,1 4 2,4 4 2,2

Total 271 100 164 100 178 100

Ibu

wiraswasta/pedagang 25 9,2 17 10,4 4 2,2

Pelayanan Jasa 0 0 3 1,8 0 0

Petani 4 1,5 2 1,2 11 6,2

Buruh 19 7,0 9 5,5 15 8,4

Lainnya 1 0,4 1 0,6 0 0

Total 271 100 164 100 178 100

Jenis pekerjaan kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bandung (38,7%) dan Kabupaten Garut (49,4%) sebagian besar berprofesi sebagai buruh. Kepala keluarga (KK) di Kabupaten Cirebon (32,3%) sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta/pedagang. Sebagian besar jenis pekerjaan ibu di Kabupaten Bandung (74,5%), Kabupaten Cirebon (73,8%), dan Kabupaten Garut (82%) berprofesi sebagai ibu rumah tangga (IRT). Pekerjaan akan menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Menurut Suharjo (1989), rendahnya pendapatan dan daya beli yang kurang akan menghalangi perbaikan gizi yang efektif terutama untuk anak-anak.

memanfaatkan penghasilannya untuk keperluan makan keluarga, juga harus membagi-baginya untuk keperluan lain (pendidikan, transportasi, dan lain-lain), sehingga tidak jarang persentase penghasilan untuk keperluan penyediaan makanan hanya kecil saja. Mereka pada umumnya hidup dengan makanan yang kurang gizi. Berikut ini adalah tabel besar kuintil pengeluaran RT per kapita di masing-masing kabupaten.

Tabel 11 Sebaran RT contoh menurut kuintil pengeluaran RT/KAP di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Total 271 100 164 100 178 100

Pengelompokkan kuintil untuk masing-masing kabupaten berbeda-beda karena pengeluaran terbesar sampai terkecil setiap kabupaten berbeda. Berdasarkan kuintil pengeluaran RT contoh sebagian besar tergolong dalam kuintil 1 yaitu di Kabupaten Bandung 28% (≤ Rp 195.896), Kabupaten Cirebon 27,4% (≤ Rp 185.857), dan Kabupaten Garut 34,8% (≤ Rp 139.437). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengeluaran RT per kapita masing-masing kabupaten tergolong sangat kecil. Pengeluaran RT per kapita yang kecil akan menyebakan pengeluaran untuk makanan juga kecil. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas pangan yang mampu dibeli oleh keluarga, sehingga mempengaruhi status gizi keluarga.

Karakteristik Contoh

Balita (bawah lima tahun) merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum anak awal. Masa balita akan terjadi pertumbuhan tubuh dan otak yang sangat pesat dalam pencapaian keoptimalan fungsinya. Menurut Khomsan (2004), apabila terjadi kekurangan gizi pada fase cepat tumbuh otak (di bawah usia 18 bulan) akan bersifat irreversible (tidak dapat pulih). Karakteristik contoh yang dianalisis adalah jenis kelamin, umur, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB).

Tabel 12 Sebaran contoh menurut jenis kelamin di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Jenis kelamin Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

Laki-laki 142 52,4 81 49,4 83 46,6 Perempuan 129 47,6 83 50,6 95 53,4

Total 271 100 164 100 178 100

Sebagian contoh di Kabupaten Cirebon (50,6%) dan Kabupaten Garut (53,4%) adalah perempuan. Sedangkan sebagian besar contoh di Kabupaten Bandung (52,4%) adalah laki-laki.

Umur. Rentang usia Balita dimulai dari 1-5 tahun, atau bisa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 12-60 bulan (Suparyanto 2011). Berikut merupakan sebaran umur contoh di masing-masing kabupaten.

Tabel 13 Sebaran contoh berdasarkan umur di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Umur Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

0-11 bulan 24 8,9 21 12,8 23 12,9 12-23 bulan 60 22,1 42 25,6 46 25,8 24-35 bulan 50 18,5 35 21,3 33 18,5 36-47 bulan 71 26,2 32 19,5 32 18,0 48-60 bulan 66 24,4 34 20,7 44 24,7

Total 271 100 164 100 178 100

Sebagian besar umur contoh di Kabupaten Bandung (26,2%) berada pada rentang 36-47 bulan atau 3-4 tahun. Sedangkan umur contoh di Kabupaten Cirebon (25,6%) dan Kabupaten Garut (25,8%) berada pada rentang 12-23 bulan atau 1-2 tahun. Rata-rata umur di ketiga kabupaten adalah Bandung 34,4+15,3; Cirebon 31,7+16,3; dan Garut 28,9+15.

Berat badan (BB). Berat badan merupakan salah satu ukuran antropometri yang memberi gambaran massa tubuh (otot dan lemak). Berat badan adalah indikator pertama yang dapat dilihat ketika seseorang mengalami kurang gizi (Khomsan 2004). Rata-rata berat badan di ketiga kabupaten adalah Kabupaten Bandung 12,3+3,0 kg, Kabupaten Cirebon 11,8+3,3 kg, dan Kabupaten Garut 12,0+3,4 kg. Rata-rata BB di ketiga kabupaten hampir sama.

12,3+3,0 kg, Kabupaten Cirebon 11,8+3,3 kg, dan Kabupaten Garut 12,0+3,4 kg. Rata-rata TB diketiga kabupaten hampir sama.

Status Gizi Contoh

Penilaian status gizi berfungsi untuk mengetahui apakah seseorang atau sekelompok orang mempunyai gizi yang baik atau tidak. Penilaian status gizi yang digunakan adalah antropometri. antropometri berhubungan dengan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur (Riyadi 2003 dalam Sukandar 2007). Penilaian antropometri pada penelitian ini menggunakan berat badan, tinggi badan, dan umur untuk mengetahui status gizi balita. Penilaian status ini menggunakan 3 indikator, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan tinggi badan menurut berat badan (BB/TB).

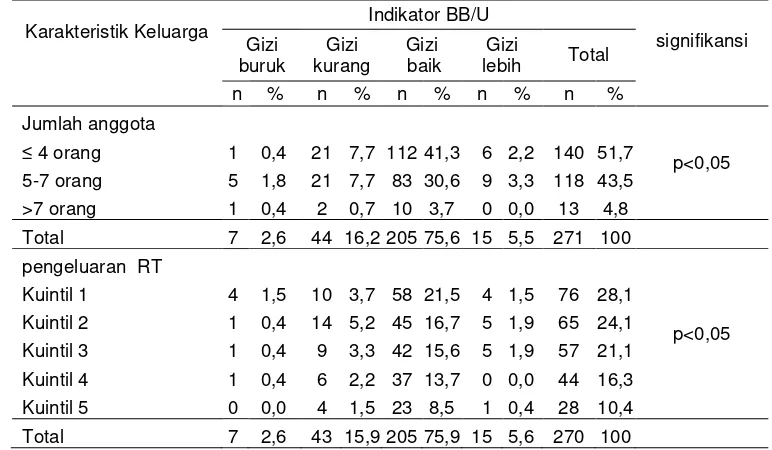

BB/U. BB/U adalah pengukuran status gizi dengan menggunakan parameter berat badan (BB) terhadap umur (U). BB merupakan salah satu ukuran antropometri yang memberi gambaran massa tubuh (otot dan lemak). BB sangat sensitif terhadap perubahan keadaan yang mendadak, sehingga BB/U lebih menggambarkan status gizi saat ini. Indeks ini dapat digunakan untuk mendeteksi underweight dan overweight (Supariasa et al2001). Menurut Riyadi (2003) dalam Sukandar (2007), BB/U dianggap tidak informatif bila tidak disertai dengan informasi TB/U. Berikut ini merupakan tabel gambaran status gizi berdasarkan indikator BB/U di masing-masing kabupaten.

Tabel 14 Sebaran contoh berdasarkan status gizi indikator BB/U di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Status gizi Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

Gizi buruk 7 2,6 9 5,5 8 4,5

Gizi kurang 44 16,2 25 15,2 19 10,7 Gizi baik 205 75,6 118 72,0 136 76,4 Gizi lebih 15 5,5 12 7,3 15 8,4

Total 271 100 164 100 178 100

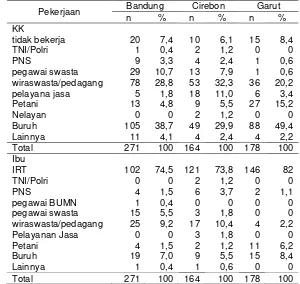

Prevalensi status giziunderweight di Kabupaten Cirebon tergolong tinggi yaitu sebesar 20,7%, sedangkan prevalensi status giziunderweightdi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut tergolong sedang, yaitu berturut-turut 18,8% dan 15,2%. Berikut ini merupakan gambar grafik z-skor BB/U ketiga kabupaten dibandingkan dengan grafik z-skor WHO.

Kab. Bandung Kab. Cirebon Kab. Garut

Gambar 2 Status gizi Balita indikator BB/U di ketiga kabupaten berdasarkan z-skor

Gambar diatas memperlihatkan kondisi status gizi balita di ketiga kabupaten berdasarkan z-skor dengan membandingkannya dengan standar WHO. Kondisi Balita di ketiga kabupaten berdasarkan indikator BB/U belum sesuai dengan standar WHO. Nilai median standar WHO adalah 0, sedangkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Garut berturut-turut adalah -1,3, -1,1, dan -0,4. Nilai median yang mendekati nilai median standar WHO (0) menggambarkan status gizi yang lebih baik. Berdasarkan nilai masing-masing median setiap kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Garut lebih baik status gizi indikator BB/U dibandingkan dua kabupaten yang lainnya.

TB/U. TB/U adalah pengukuran status gizi dengan menggunakan parameter tinggi badan (TB) terhadap umur (U). Tinggi badan mencerminkan skeletal yang bertambah sesuai dengan bertambahnya umur dan tidak peka terhadap perubahan sesaat. Defisit tinggi badan menurut umur (TB/U) menunjukkan ketidakcukupan gizi dan kesehatan secara kumulatif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, TB/U lebih banyak menggambarkan keadaan gizi seseorang pada masa lalu, atau untuk mendeteksi stunting. Berikut ini merupakan gambaran keadaan status gizi masing-masing kabupaten dengan indikator TB/U.

who balita

who balita

Tabel 15 Sebaran contoh berdasarkan status gizi indikator TB/U di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Status gizi Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

Sangat pendek 64 23,6 24 14,6 36 20,2

Pendek 69 25,5 28 17,1 23 12,9

Normal 138 50,9 112 68,3 119 66,9

Total 271 100 164 100 178 100

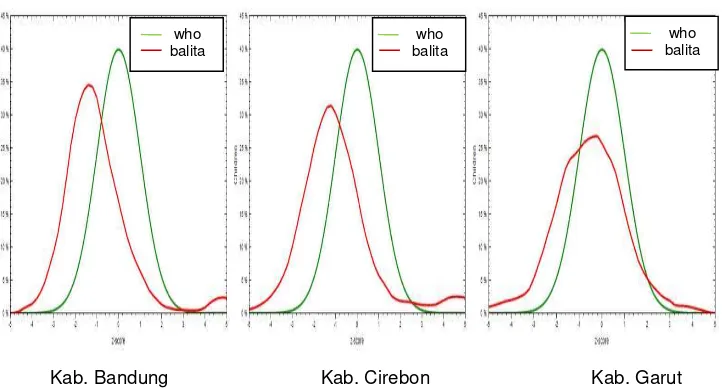

Sebagian besar status gizi berdasarkan indikator TB/U contoh di Kabupaten Bandung (50,9%), Kabupaten Cirebon (68,3%), dan Kabupaten Garut (66,9%) tergolong berstatus gizi normal. Stunting merupakan gabungan antara status gizi sangat pendek dan pendek. Prevalensi stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya < 20% (rendah), 20-29,9% (sedang), 30-39,9% (tinggi), dan ≥ 40% (sangat tinggi) (WHO 1995).

Prevalensi status gizi stunting di Kabupaten Bandung tergolong sangat tinggi yaitu 49.1%. Prevalensi di Kabupaten Garut tergolong tinggi yaitu 33.1%, sedangkan di Kabupaten Cirebon tergolong tinggi yaitu 31.7%. Berikut ini merupakan gambar grafik z-skor TB/U ketiga kabupaten dibandingkan dengan grafik z-skor WHO.

Kab. Bandung Kab.Cirebon Kab. Garut

Gambar 3 Status gizi Balita indikator TB/U di ketiga kabupaten berdasarkan z-skor

Gambar diatas adalah perbandingan antara status gizi indikator TB/U di ketiga kabupaten dengan standar WHO. Kondisi Balita di ketiga kabupaten berdasarkan indikator TB/U belum sesuai dengan standar WHO. Nilai median standar WHO adalah 0, sedangkan masing-masing kabupaten yaitu Kabupaten Bandung -2,0 SD, Kabupaten Cirebon -1,4 SD, dan Kabupaten Garut -1,2 SD. Nilai median yang mendekati nilai median standar WHO (0) maka status gizinya

who balita

who balita

lebih baik. Berdasarkan nilai median masing-masing kabupaten menunjukkan status gizi indikator TB/U Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon lebih baik dibandingakan Kabupaten Bandung.

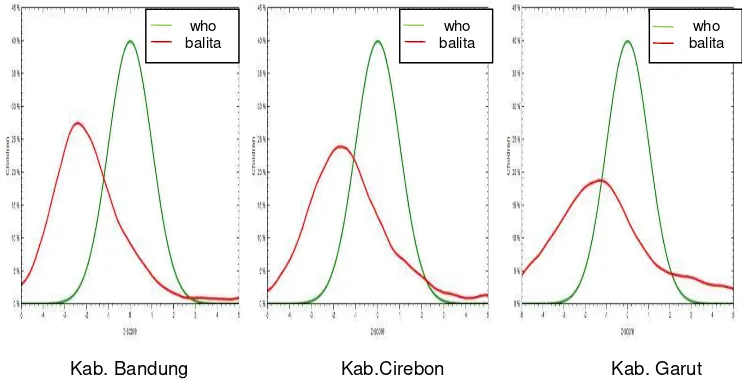

BB/TB. BB/TB adalah pengukuran status gizi dengan menggunakan parameter berat badan (BB) terhadap tinggi badan (TB). Perkembangan berat badan akan searah dengan pertambahan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks tunggal BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menyatakan status gizi masa kini dan biasanya digunakan bila data umur yang akurat sulit diperoleh. BB/TB digunakan untuk mendeteksi wasting dan kegemukan. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan status gizi berdasarkan indikator BB/TB.

Tabel 16 Sebaran contoh berdasarkan status gizi indikator BB/TB di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Status gizi Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

Sangat kurus 12 4,4 9 5,5 17 9,6

Kurus 6 2,2 16 9,8 6 3,4

Normal 231 85,2 125 76,2 126 70,8

Gemuk 22 8,1 14 8,5 29 16,3

Total 271 100 164 100 178 100

Sebagian besar status gizi berdasarkan indikator BB/TB contoh di Kabupaten Bandung (85,2%), Kabupaten Cirebon (76,2%), dan Kabupaten Garut (70,8%) tergolong berstatus gizi normal. Wasting adalah gabungan kategori sangat kurus dan kurus. Besarnya masalah wasting merupakan masalah kesehatan masyarakat (public health problem) apabila prevalensi wasting < 5% masalah ringan, 5-9% masalah sedang, 10-14% masalah tinggi, dan ≥ 15% masalah sangat tinggi (WHO 1995). Prevalensi status gizi wasting di kabupaten Cirebon sebesar tergolong sangat tinggi yaitu 15,3%. Prevalensi status gizi

wasting di Kabupaten Garut (13,0%) tergolong tinggi, sedangkan di Kabupaten Bandung (6,6%) tergolong sedang.

Berdasarkan nilai mediannya status gizi indikator BB/TB di Kabupaten Bandung lebih baik dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya.

Kab. Bandung Kab. Cirebon Kab. Garut

Gambar 4 Status gizi Balita indikator BB/TB di ketiga kabupaten berdasarkan z-skor

Gabungan 3 indikator. Gabungan 3 indikator adalah gabungan dari indikator BB/U, TB/U dan BB/TB dalam penilaian status gizi. Penilaian status gizi gabungan ini bermanfaat untuk melihat kondisi status gizi balita pada masa sekarang dan pada masa lampau.

Tabel 17 Gabungan 3 indikator status gizi (BB/U, TB/U, dan BB/TB)

No

Gabungan 3 indikator Bandung Cirebon Garut

BB/U TB/U BB/TB n % n % n %

1 Rendah Rendah Rendah 4 1,5 6 3,7 2 1,1

2 Rendah Rendah Normal 39 14,4 16 9,8 9 5,1

3 Rendah Rendah Lebih 0 0,0 0 0,0 1 0,6

4 Rendah Normal Rendah 7 2,6 7 4,3 12 6,7

5 Rendah Normal Normal 3 1,1 5 3,0 3 1,7

6 Normal Rendah Normal 77 28,4 23 14,0 26 14,6

7 Normal Rendah Lebih 13 4,8 7 4,3 21 11,8

8 Normal Normal Rendah 8 3,0 12 7,3 9 5,1

9 Normal Normal Normal 110 40,6 81 49,4 88 49,4

10 Normal Normal Lebih 10 3,7 7 4,3 7 3,9

Total 271 100 164 100 178 100

Berdasarkan gabungan 3 indikator status gizi yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB diperoleh bahwa di Kabupaten Bandung (40,6%), Cirebon (49,4), dan Garut (49,4%) status gizi gabungan yang terbanyak adalah normal (BB/U), normal (TB/U), dan normal (BB/TB). Artinya sebagian besar balita berstatus gizi baik, baik pada masa lampau maupun pada masa sekarang.

who balita

who balita

Setelah itu disusul oleh status gizi gabungan gizi normal (BB/U), rendah (TB/U) dan normal (BB/TB) untuk ketiga kabupaten. Berdasarkan Amalia et al

(1999), hal tersebut menggambarkan status gizi daerah tersebut baik, namun

catch up growthbelum sempurna.

Kemudian disusul dengan status gizi gabungan rendah (BB/U), rendah (TB/U), dan normal (BB/TB) untuk Kabupaten Bandung dan Cirebon. Berdasarkan Amaliaet al(1999), hal tersebut menggambarkan status gizi daerah tersebut baik, tetapi pernah terjadi kurang gizi. Kabupaten Garut disusul oleh status gizi normal (BB/U), rendah (TB/U), dan lebih (BB/TB). Berdasarkan Amalia

et al(1999), menggambarkan status gizi saat ini lebih namun dimasa lalu pernah terjadi kurang gizi. Gabungan indikator status gizi (BB/U, TB/U, dan BB/TB) di ketiga kabupaten sebagian besar baik, walaupun masih di temukan beberapa contoh yang berstatus gizi kurang. Contoh bersatus gizi kurang sebagian besar terjadi pada masa lampau sedangkan pada masa sekarang sudah lebih baik.

Imunisasi

Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Berdasarkan Depkes (2009) imunisasi dasar lengkap adalah pemberian 5 vaksin imunisasi (hepatitis B, BCG, DPT, Polio dan Campak) sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk bayi dibawah 1 tahun. Pemberian imunisasi contoh dikatakan lengkap jika telah menerima kelima imunisasi tersebut. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan pemberian imunisasi di masing-masing kabupaten.

Tabel 18 Sebaran contoh berdasarkan keadaaan pemberian imunisasi di Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Garut

Imunisasi Bandung Cirebon Garut

n % n % n %

Lengkap 171 63,1 90 54,9 45 25,3

Tidak Lengkap 160 36,9 74 45,1 133 74,7

Total 271 100 164 100 178 100

BCG

Ya 258 95,2 143 87,2 137 77,0

Tidak 8 3,0 17 10,4 35 19,7

Tidak tahu 5 1,8 4 2,4 6 3,4

Total 271 100 164 100 178 100

Campak

Ya 213 78,6 128 78,0 73 41,0

Tidak 31 11,4 25 15,2 39 21,9

Tidak tahu 27 10,0 11 6,7 66 37,1