(Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Sy)

Oleh :

MUHAMMAD SYARIF NIM:107044102053

Di bawah bimbingan

Dr. Azizah, MA NIP. 1963 0409 198902 2001

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

(Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Sy)

LOGO

Oleh :

MUHAMMAD SYARIF NIM : 107044102053

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 Januari 2011

Skripsi berjudul LARANGAN MELANGKAHI KAKAK DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Desa Sirambas Kecamatan Panyabugan Barat Mandailing Natal) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 Januari 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada program studi Ahwal al-Syahsiyyah.

Jakarta, 28 Januari 2011 Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM NIP: 1955 0505 198203 1012

PANITIA UJIAN

1. Ketua : Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA (..……….) NIP: 1950 0306 197603 1001

2. Sekretaris : Rosdiana, MA (…..…………...)

NIP: 1969 0610 200312 2001

3. Pembimbing : Dr. Azizah (……..………….)

NIP: 1963 0409 198902 2001

4. Penguji I : Dr. Hj. Mesraini, M.Ag (………..……….)

NIP: 1976 0213 200312 2001

5. Penguji II : Dra. Masykufah, M.Ag (…………..…….)

i

Puji syukur kehadirat-Nya, sebagai Dzat yang maha indah dan terpuji,

dimana seluruh pujian dijagad ini dipersembahkan untuk-Nya, takkan pernah terasa

cukup untuk mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas segala rahmat dan

cinta yang diberikan kepada hamba-Nya.

Salam sejahtera semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung,

Muhammad SAW yang menjadi panutan ummat Islam, yang selalu dinantikan

syafaatnya dihari pembalasan.

Tiada untaian kata yang pantas untuk disenandungkan, selain rasa syukur

yang tiada terhingga yang menunjukkan betapa ALLAH telah memberikan rasa kasih

sayang-Nya kepada Penulis dengan memberikan kekuatan fisik, psikis, dan ilmu

pengetahuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “LARANGAN

MELANGKAHI KAKAK DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Desa

Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)”

Penulis sangat menyadari selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari

bantuan beberapa pihak, baik itu berupa sumbangan pemikiran maupun berupa

finansial, sehingga penulisan ini selesai. Dan penulis tidak dapat melukiskan dengan

untaian kata-kata, ungkapan apa yang pantas penulis haturkan kepada mereka.

ii Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. A. Basiq Djalil S.H., M.A sebagai Ketua Program studi Ahwal

Al-Syahsiyyah, yang selama ini telah memberikan pelayanannya kepada penulis.

3. Dr. Azizah, MA, yang telah membimbing penulis selama melakukan

penulisan skripsi sampai dapat diselesaikan dengan hasil yang cukup

memuaskan.

4. Dr. Hj. Mesraini, M.Ag., dan Dra. Masykufah, M.Ag., yang telah menguji

penulis dalam ujian skripsi ini, dan telah memberikan saran, arahan dan

masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Rosdiana, MA, selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syahshiyyah,

terimakasih atas pelayanan yang sangat memuaskan dan bantuan yang tidak

terlupakan.

6. Bapak dan Ibu dosen yang penulis hormati, yang telah memberikan tenaga

dan pikirannya, untuk mendidik penulis agar kelak menjadi manusia yang

berguna di dunia dan di akhirat, semoga do’a dan didikannya menjadi berkah

dan dapat menuntun penulis untuk memasuki kehidupan yang lebih baik.

7. Pegawai Perpustakaan Utama serta Perpustakaan Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan

Daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang juga meberikan bantuan berupa

iii

penulis agar menjadi manusia yang berguna. Abanganda Muhammad Nuh

SH.I yang selama ini memberikan bantuan financial dan motivasi kepada

penulis agar menjadi orang yang sukses. Kakakku Siti Aisah S.Pd.I, dan

adik-adikku Ahmad Fauzi, Zainab, Muhammad Harmein, dan Ahmad Zulyadain

yang senantiasa mendoakan serta memberikan support kepada penulis.

9. Bapak Dr. Mulia P. Nasution (Sekjen Menteri Keuangan), Bapak Idris Ludfi

(DPR RI Fraksi PKS), yang telah membatu penulis secara financial, sehingga

penulis dapat menjalankan penelitian ini dengan lancar.

10.Teman-teman jurusan Peradilan Agama angkatan 2006, yang selalu menjadi

guru, teman berdiskusi dilokal, semoga apa yang kita cita-citakan dapat

terlaksana.

11.Bapak Ahmad Nizar, MA, Dr. Ibrahim, Anhar, MA, Khalidah Nasution, MA,

dan Kawan-kawan STAIN Padangsidimpuan (Kampus Pertama Saya), ada

Khairunnah Fauziah Ritonga, Pujiati, Ariadi Praja, Erwin Sah, Herman Soni,

Elida Hafni, Ratih, Nelvi, Wiratto, Sarkawi, dll.

12.Bapak Kepala Desa Sirambas (Abu Hanifah Nasution), Ustadz Malim

Sulaiman, Bapak Muhammad Amin (Tokoh Adat), Ibu Amaliah Nasution,

Kepala KUA Panyabungan Barat, Ketua Pengadilan Agama Mandailing

Natal, yang telah memberikan waktu dan pemikirannya buat penulis,

iv

Mahasiswa Sumatera Utara) Jakarta, ada Fadlika Himmah Sahputra Harahap,

Raidong Habibi Rambe, Zulhamdi Bakri Tanjung, Anda, Irsyadurrifai, dan

kawan-kawan LKBHMI, ada Ridho Akmal Nasution (direktur), aji, ubai,

awal, juga kawan-kawan HMI Cabang Mandailing Natal, ada Abdul Wahab,

Faisal, Ramli, serta sahabat lainnya yang tidak disebutkan namanya satu

persatu, yang akan selalu menjadi guru, teman satu ide dan satu perjuangan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini,

penulis berdo’a semoga Allah SWT., senantiasa mencurahkan rahmat dan

hidayahnya. Harapan terakhir penulis skripsi ini bermanfaat buat pengembangan

ilmu pengetahuan.

Jakarta, 28 Januari 2011

v

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 7

D. Study Review ... 8

E. Metodologi Penelitian ... 9

F. Sistematika Penulisan ... 13

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN A. Pengertian Perkawinan ... 13

B. Dasar Hukum Perkawinan ... 20

C. Rukun dan Syarat Perkawinan ... 24

D. Larangan Perkawinan ... 29

E. Tujuan Perkawinan ... 35

F. Hikmah Perkawinan ... 40

BAB III POTRET DESA SIRAMBAS A. Kondisi Geografis Desa Sirambas ... 43

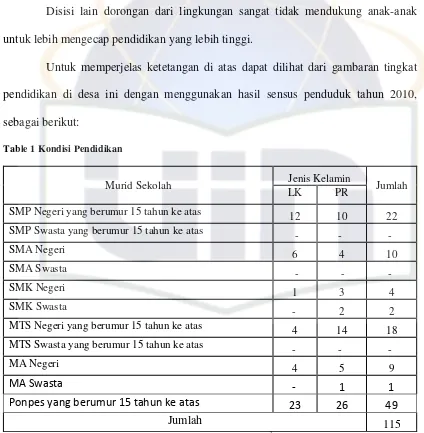

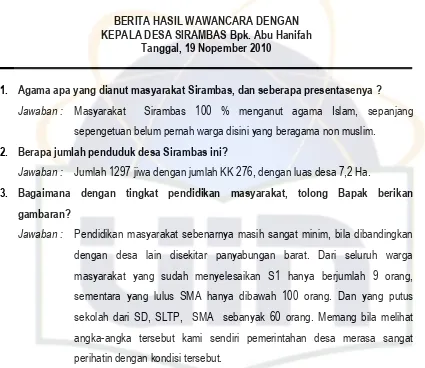

B. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sirambas... 45

vi

A. Pengertian Perkawinan Melangkahi Kakak ... 63

B. Larangan Perkawinan Melangkahi Kakak Menurut:

1. Pandangan Masyarakat, Ulama dan Tokoh Adat

Mandailing ... 64

2. Pandangan Fiqh dan KHI ... 68

C. Analisis Penulis ... 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ... 76

B. Saran-saran ... 79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Naluri seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia,

namun ia adalah keniscayaan fitrah yang perlu diarahkan dengan cara dipraktekkan

dalam koridor Manhaj Ilahi, untuk mewujudkan ketenangan jiwa, serta menjauhkan

dari masalah dan penyakit. Islam tidak mengenal pengebirian naluri seksual, Islam

juga bukan pendukung seks bebas. Oleh karena itu dalam ajaran agama samawi,

masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat dijunjung

tinggi.1

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut

adanya jalan keluar, menuntut adanya solusi yang jitu untuk mengatasinya. Bilamana

jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami

kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Maka perkawinan merupakan

jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan

memuaskan naluri seks ini.2

Sesuai dengan firman Allah dalam surah ar-Rum:

1

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 2

2

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (al-Rum: 21)

Dalam al-Hadist juga dijelaskan:

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda:“Hai para pemuda! siapa saja kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya”(HR. Muslim )3

Melalui perkawinan telah menempatkan manusia dalam koridor yang sangat

mulia dan menaikkan derajat manusia dari kehinaan hayawaniah. Bahkan hal ini

jugalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya,

seperti kambing, lembu, kerbau dan lainnya, makhluk Tuhan tersebut tidak

memerlukan adanya perkawinan, karena bagi mereka juga tidak ada rasa malu

sekalipun harus berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Makanya apalah bedanya

manusia yang melakukan hubungan dengan lawanan jenisnya tanpa melalui

pernikahan yang sah.

Disisi lain pernikahan bertujuan besar dan asasi sebagai sarana untuk

melanggengkan kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia,

sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai

cerminan yang menentukan terbentuknya sebuah masyarakat yang madani.

3

Dalam al-Qur’an dijelaskan:

Artinya: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah ciptakan pasangan/istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga

dan mengawasi kamu” (an-Nisa: 1)

Dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara

seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan

dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti

suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan

dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk

dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan

damai.4

Oleh karena itulah Islam dengan ajaran yang luhur memberikan perhatian

yang serius terhadap persoalan perkawinan. Islam menjelaskan dengan sangat detail

dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, apa yang seharusnya dilakukan seseorang apabila

ingin melangsungkan pernikahan.

Betapapun demikian, dalam praktek pelaksanaannya perkawinan tidak

selamanya lepas dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Di

4

Mandailing Natal misalnya, walaupun daerah ini tergolong masyarakat yang sangat

religius dalam mengamalkan ajaran Islam, bahkan diberikan julukan serambi

Mekkahnya Sumatera Utara.5 Akan tetapi dalam praktek perkawinan masih saja

berbaur dengan adat istiadat yang memang sudah ada dan tertanam dalam jiwa

masyarakatnya.

Praktek perkawian di Mandailing Natal memang masih tergolong unik, bila

dibandingkan dengan praktek perkawinan di daerah lain di Indonesia. Misalkan saja

tradisi “mamodomi boru” (menemani calon istri), artinya ada seorang gadis dari

keluarga perempuan yang menemani calon istri tersebut tidur di rumah calon suami

sebelum dilangsungkannya perkawinan, hal ini dilakukan untuk menghindari

terjadinya fitnah. 6

Dan lagi ada tradisi mengaririt boru dalam adat Mandailing, yaitu menjajaki

guna memperoleh informasi apakah seorang gadis telah menerima pinangan atau

telah dijodohkan dengan orang lain.7

Namun dari sekian banyak keunikan praktek perkawinan di Mandailing, ada

satu hal yang menjadi perhatian penulis, yaitu praktek perkawinan “mangalangkai”

(melangkahi) kakak perempuan bagi seorang perempuan yang ingin melangsungkan

perkawinan di Mandailing Natal.

Suatu tradisi apabila ada seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada

kakak perempuannya yang belum menikah, maka lamaran yang datangpun untuknya

5

Basyral Hamidi Harahap, Madina Yang Madani, (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), h. 277

6

Musor Lubis Tobing dan Mr. Tanjung, “Mamodomi Boru” artikel diakses pada 25 Oktober 2010 dari http://www.panyabungan.page.tl/Adat-Mandailing.htm

7

akan ditolak oleh pihak keluarga, karena menurut pemahaman masyarakatnya,

apabila ada seorang anak gadis dilangkahi oleh adik perempuannya, maka

kemungkinan sang kakak tersebut sulit untuk mendapatkan jodoh. Bahkan bisa

diasumsikan kakaknya tersebut tidak laku.

Oleh karena itulah pihak keluargapun akan menolak lamaran kepada sang

gadis tersebut. Memang dalam asas hukum adat “perkawinan harus didasarkan atas

persetujuan orang tua dan kerabat”.8 Hal inilah yang kemudian mengakibatkan

adanya praktek kawin lari, sebagai jalan pintas menghindari penolakan lamaran

tersebut.

Dalam kasus ini terjadi dua pilihan yang sangat sulit bagi keluarga dalam

menentukan keputusan, yang pertama menikahkan anak gadis yang dilamar tersebut

dan mengorbankan kakak perempuannya. Kedua menolak lamaran dan

mengorbankan hak anak yang memang sudah saatnya untuk menikah. Namun ada

juga yang mempraktekkan tetap menerima lamaran, tetapi dengan persyaratan harus

membayar uang pelangkah kepada kakak perempuan yang dilangkahi.

Dalam literatur fiqh klasik maupun yang kontemporer dan juga dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan adanya larangan bagi perkawinan

seorang perempuan yang melangkahi kakak perempuannya, bahkan istilah

melangkahi kakakpun tidak dikenal. Karena memang hal ini hanyalah praktek

perkawinan yang menggunakan hukum adat istiadat. Sehingga muncul suatu

persoalan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak bila tetap dilaksanakan.

8

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Larangan Melangkahi Kakak dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa

Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan sesuai dengan studi yang akan

dikaji, maka untuk mempermudah penyusunan skripsi ini penulis membatasi

penelitian ini seputar “Larangan Melangkahi Kakak dalam Perkawinan Adat

Mandailing (Desa Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara)” yang dimaksud

melangkahi kakak disini adalah perkawinan seorang perempuan yang mendahului

kakak perempuannya.

Yang dimaksud dengan kata “kakak” dalam penelitian ini adalah kakak

perempuan saja, tidak termasuk kakak laki-laki.

Sedangkan adat Mandailing adalah salah satu adat istiadat yang berada di

wilayah Sumatera Utara. Maka untuk mempermudah penelitian ini, peneliti

memfokuskan di desa Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara, hal ini ditempuh

karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penulis sendiri, dan demi

tercapainya hasil yang memuaskan dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Perumusan Masalah

Sebagaimana penulis sebutkan dalam latar belakang di atas, adapun yang

menjadi masalah pokok dalam hal ini adalah apakah perkawinan melangkahi kakak

Untuk menjawab masalah pokok tersebut, penulis merumuskannya dalam

bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Adakah larangan melangkahi kakak dalam perkawinan menurut Fiqh dan

KHI?

2. Bagimana tradisi pernikahan dalam adat Mandailing?

3. Bagimana pendapat masyarakat desa Sirambas tentang larangan menikah

melangkahi kakak?

4. Apa pendapat Tokoh Adat dan Ulama tentang larangan menikah

mendahuli kakak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian

ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui apakah ada larangan melangkahi “mengalangkai”

kakak dalam fiqh dan KHI.

2. Untuk dapat mengetahui bagaimana gambaran tradisi pernikahan dalam

adat Mandailing.

3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat desa Sirambas tentang

larangan melangkahi kakak dalam perkawinan adat Mandailing.

4. Untuk mengetahui pendapat tokoh adat dan ulama terhadap larangan

melangkahi kakak dalam perkawinan adat Mandailing.

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil

1. Secara Akademis.

Diharapkan dapat memberikan penambahan hazanah keilmuan bagi peneliti,

untuk dapat dikembangkan kemudian, apalagi dalam kajian hukum adat. Dan

diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi perkembangan

penelitian-penelitian yang tema dan kajiannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh

penulis ini.

2. Secara Praktis.

Diharapkan dapat memberikan pencerahan buat masyarakat desa Sirambas

khususnya dan Mandailing Natal umumnya tentang persoalan praktek

perkawinan. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi hazanah bagi

lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada

aturan-aturan yang ditetapkan agama.

D. Study Review

Setelah penulis melihat dan memperhatikan skripsi yang ada di Perpustakaan

Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan

Hukum, terdapat skripsi yang topik penelitiannya hampir sama dengan penelitian

yang akan penulis lakukan, yaitu skripsi yang berjudul “Perkawinan Melangkahi

Kakak Menurut Adat Sunda”, penelitian ini dilakukan di desa Cijurey Sukabumi

Jawa Barat.

Namun walaupun demikian antara satu daerah dengan daerah yang lainnya

pasti memiliki budaya yang berbeda satu sama lainnya, adat Sunda dengan Minang

berbeda, dan hukum yang timbul di dalamnya juga akan berbeda, disebabkan

perbedaan tempat, kondisi, dan situasinya.

Atas dasar itulah menurut penulis masih sangat relevan untuk melakukan

penelitian ini, apalagi penelitian ini berkaitan dengan budaya yang ada di Indonesia.

Diharapkan kemudian penelitian ini bukan hanya melihat apakah praktek perkawinan

itu telah sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-undangan, tapi lebih dari itu

diharapkan dapat menggali nilai-nilai budaya yang ada di Mandailing Natal.

E. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field

research), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara langsung turun ke lapangan

untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi

penelitian penulis, dan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis

sendiri.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah berupa metode

kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menggunakan data-data berupa

pandangan-pandangan tentang study etnografi (etnis) dalam perkawinan adat

Mandailing Natal ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Adapun pendekatan

sosial, peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola prilaku, kebiasaan,

dan cara hidup masyarakatnya.9

Sedangkan metode hukum yang digunakan adalah bersifat doktriner

(normatif), yaitu penelitian berdasarkan data-data yang ada sesuai dengan ketentuan

Fiqh dan Hukum Positif.

Adapun yang dimaksud fiqh dalam penelitian ini adalah pendapat ulama yang

bersumber dari al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Sedangkan hukum positif

adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan,

yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan

data skunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dan

penduduk desa Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara, dan dokumen-dokumen

yang berupa undang-undang, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawina,

KHI, serta dokumen non Undang-undang, misalnya hasil sensus penduduk, dan

lain-lain.

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki

kekuatan mengikat ke dalam, berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal,

9Iyan Apriani, “Metode Penelitian Kualitatif”

laporan penelitian, artikel, majalah dan koran,10 yang ada kaitannya dengan penelitian

ini, misalnya buku (Pandapotan Nasution, Uraian Singkat Tentang adat Mandailing

serta tata cara perkawinannya).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data untuk memahami realitas yang ada serta

untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang

dapat memberikan informasi dan data-data yang maksimal:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi

atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan

dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in–

depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

atau orang yang diwawancarai

b. Observasi

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan Observasi Partisipasi

(participant observation) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer

atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

c. Dokumen

10

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data dapat

berbentuk surat-surat, catatan harian, hasil survei, dokumen pemerintah atau swasta,

data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain dan sebagainya.

5. Pengolahan Data

Langkah-langkah analisis data pada studi etnografi, yaitu:

a. Mengorganisir file.

b. Membaca keseluruhan informasi.

c. Menguraikan setting sosial dan peristiwa yang diteliti.

d. Menginterpretasi penemuan.

e. Menyajikan presentasi baratif berupa tabel, gambar, atau uraian.

6. Analisis Data

Dalam proses analisa data penulis menggunakan metode analisis eksploratif

berupa metode deskriptif yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis secara

induktif dan deduktif terhadap susunan penelitian. Dalam penelitian kualitatif

memungkin peneliti untuk melakukan analisis mengalir (jalinan), dimana tiga

komponen analisis bisa dilakukan saling menjalin, artinya tanpa harus menunggu

terkumpulnya semua data yang dibutuhkan. Mengenai teknik penulisan, penulis

menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum”

yang diterbitkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2007.11

11

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa berurutan, maka akan penulis

sistematisir sedemikian rupa, sehingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai

kaitan dan saling melengkapi serta membentuk sutu kesatuan yang utuh dan ada garis

besarnya. Pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi 5 bab, yaitu:

Pada Bab Pertama Pendahuluan memuat: Latar Belakang Masalah,

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian,

Study Review, dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Pengertian dan Tujuan Perkawinan. Pada bab ini penulis akan

membahas secara umum tentang: Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Syarat

dan Rukun Perkawinan, Larangan Perkawinan, Tujuan Perkawinan, dan Hikmah

Perkawinan.

Bab Ketiga Potret Desa Sirambas. Membahas tentang: kondisi geografis dan

sosial desa Sirambas, tingkat Pendidikan masyarakat, serta tata cara pernikahan yang

berlaku di desa Sirambas dan Adat Mandailing pada umumnya.

Bab Keempat Melangkahi Kakak dalam Perkawinan Menurut Adat

Mandailing dan Hukum Islam. Membahas tentang: Pengertian perkawinan

melangkahi kakak, larangan perkawinan melangkahi kakak menurut; pandangan

Masyarakat, Ulama dan Tokoh Adat; pandangan Fiqh dan KHI, serta analisis Penulis

tentang ketiganya.

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Prof. Muhammad Amin Suma dalam bukunya, sebagaimana beliau mengutip

dari pendapat Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan, bahwa kata “kawin” paling tidak

dapat didekati dari tiga aspek pengertian, yakni makna lughawi (etimologis), makna

ushuli (syari’i) dan makna fiqh (hukum). Namun pembahasan di depan ini hanya

ingin mencoba menjabarkan pengertian “nikah” dengan menggunakan paling tidak

dua dari tiga pendekatan tersebut di atas, yaitu dari sudut pandang lughawi dan

makna fiqh (hukum).1 Adapun pendekatan makna ushuli yang menitikberatkan

pembahasannya pada filsafat hukum tidak menjadi pembahasan dalam tulisan ini,

demi untuk mempersingkat penulisan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan

hubungan kelamin atau bersetubuh.2 Sedangkan Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan

bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan

perempuan yang bukan mahram.3

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut

dengan dua kata, yaitu nikah ( حاكن ) dan zawaja (جاوز). Kedua kata ini yang

1

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41

2

Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456 3

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam

al-Qur’an dan hadits Nabi.4

Secara arti kata nikahberarti “bergabung” (مض ), “hubungan kelamin” (ءطو)

dan juga berarti “akad” (دقع). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah

yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung arti tersebut.5 Kata nikah yang

bermakna hubungan kelamin terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”

Ayat ini mengandung arti “hubungan kelamin” bukan hanya sekedar akad

nikah, karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan

laki-laki yang kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali

suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan

tersebut.

Dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut

dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 22:

4

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 35

5

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”

Ayat tersebut seolah ingin menegaskan bahwa hakikat dari perkawinan itu

adalah akadnya. Asalkan saja seorang ayah sudah melangsungkan akad pernikahan

dengan seorang perempuan, sekalipun belum pernah disetubuhi, maka tidak ada

kebolehan bagi anak-anaknya untuk menikahi perempuan tersebut.

Adapun dalam arti terminologis terdapat beberapa defenisi yang berbeda,

tetapi saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan

dalam titik pandangan di kalangan ulama. Salah satu di antaranya ialah:

“Akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalakan bersenang-senangnya perempuan dengan

laki-laki”6

Sedangkan dari kalangan Syafi’iyah merumuskan nikah sebagai berikut:

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”7

6

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8

7

Pemberian defenisi oleh kalangan Syafi’iyah sebagaimana disebutkan di atas

melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami dan

istri yang berlaku sesudahnya yaitu bolehnya bergaul, sedangkan sebelum akad

tersebut berlangsung di antara keduanya tidak ada kebolehan.

Hampir senada dengan itu kalangan Hanafiyah mendefenisikan dengan:

“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati

kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.8

Defenisi lainnya dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya

al-Akhwal al-Syakhsiyyah, sebagai berikut:

“Akad yang berfungsi untuk membolehkan bersenang-senang (berhubungan badan)

antara dua orang yang berakad dengan cara yang disyariatkan”9

Namun yang dimaksud dengan dua orang yang berakad di sini adalah antara

calon suami dengan calon istrinya.

Defenisi-defenisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat

dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut di atas begitu pendek dan sederhana hanya

mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan

hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu.10 Oleh karena itu ulama

kontemporer mencoba memperluas jangkauan defenisi ataupun pengertian

8

Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 6514

9

Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Qahirah: Dar al-Fikr, 2005), h. 19

10

perkawinan, misalnya defenisi yang diberikan oleh Dr. Ahmad Ghundur dalam

bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri’ al-Islamiy, mendefenisikan:

“Akad yang membolehkan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak

secara timbal balik hak dan kewajiban”.11

Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal

1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai:12

“Ikatan lahir dan bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan

istri dengan tujaun membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.13

Dalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan tidak

hanya dilihat dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga.14 Perkawinan adalah sendi keluarga,

sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya

bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan kehormatan yang tidak

mengutamakan tata aturan perkawinan.15

11

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 39

12

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 42

13

Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, Perbandingan Hukum Perdata, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2007), h. 4

14

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 42

15

Pencantuman kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena

Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya berdasarkan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

pernikahan adalah, “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari perumusan defenisi pernikahan di atas, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

1. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang perempuan”. Hal ini

mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang

berbeda.

2. Ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu

adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga,

bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

3. Penyebutan “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, menandaskan bahwa

bagi Islam perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk

memenuhi perintah agama.16

Dari semua penjelasan yang disebutkan di atas, paling tidak dapat

disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah “suatu akad yang membolehkan hubungan

suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, kekal, dan diridhoi Allah SWT”

16

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum asal melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana

hukum Islam adalah ibahah (kebolehan) atau halal.17 Ini juga dengan melihat kepada

hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki perempuan

melakukan sesuatu yang tidak boleh.

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah, tentu tidak

mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata-mata mubah

saja. Dalam surah an-Nisa’ ayat 3 Allah berfirman:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan kepada ayat di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli

hukum Islam dalam menentukan hukum asal perkawinan yang terbagi dalam tiga

kelompok, yakni;

Pertama, golongan yang mengatakan hukum menikah adalah wajib, karena

perintah menikah di dalam al-Qur’an sura an-Nisa ayat 3 menunjukkan perintah

wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap sighat “amar’ itu menunjukkan

17

wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud az-Zhahiry, yakni satu kali

kawin untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten.

Kedua, hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan

mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan

halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan

jalan tasarri yakni memiliki jariyah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya

adalah menikah dengan memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari

suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya

sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan ijma’ ulama hukum tasarri itu adalah

tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara tasarri dan

menikah. Oleh karena tasarri tidak wajib ini menunjukkan bahwa menikah

hukumnya tidak wajib.18

Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, kerna yang

dikatakan wajib itu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka

hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan

Imam Ahmad Ibnu Hambal.

Ketiga, Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah

dalam surah an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh

wanita dengan jalan menikah atau dengan tasarri, yang menunjukkan bahwa kedua

jalan itu sama derajatnya. Menurut ijma’, tasarri hukumnya mubah, karena menikah

juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan

18

mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa asal

hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan kata lain seseorang boleh kawin

dan boleh tidak kawin.

Dari perbedaan dalam menentukan hukum asal menikah tersebut, para pakar

hukum Islam juga berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan hukumnya.

Namun secara umum dapat diberikan perincian hukum nikah berdasarkan kondisi

orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut, karena apabila berubah illah

suatu hukum, maka hukum yang lahirpun akan berubah pula.19

1. Sunnah

Bagi orang-orang yang telah memiliki potensi biologis melakukan hubungan

suami istri, akan tetapi ia tidak takut atau tidak khawatir akan terjebak ke dalam

perbuatan terlarang. Menurut jumhur fuqaha kondisi seseorang pada tingkatan ini

lebih baik baginya melakukan pernikahan daripada menunda-nunda.

2. Wajib

Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan kuat

untuk melakukan hubungan biologis dan memiliki perlengkapan dan ia takut akan

terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.

Dalam term Ushul Fiqh disebutkan:

“Tidak sempurna suatu yang wajib tanpa adanya sesuatu yang lain, maka sesautu itu wajib adanya”.

19

Menghindarkan diri dari perbuatan zina itu hukumnya wajib, maka apabila

tidak bisa dicegah kecuali dengan nikah, maka menikah baginya dihukumkan menjadi

wajib.20

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam

rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan nikah istrinya akan terlantar, maka

baginya haram hukumnya untuk menikah.21

Thabrani menjelaskan sebagaimana pendapatnya dikutip oleh Sayyid Sabiq

bahwa “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk

memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala

konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga benar-benar

merasa mampu.22 Penjelasan Thabrani ini ingin mengatakan bahwa yang mengetahui

apakah seseorang mampu atau tidak untuk melangsungkan perkawinan adalah orang

yang mau menikah tersebut. Pada saatnya dia merasa mampu untuk memenuhi

konsekuensi dari perkawinan, maka kaharaman tersebut hilang.

Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 195 menjelaskan bahwa Allah

melarang orang untuk mendatangkan kerusakan:

20Ahmad Kuzari, NIkah Sebagai Perikatan , h. 30

21

Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h.20 22

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, dan

cukup kuat untuk menahan diri sehingga tidak memungkin dirinya tergelincir berbuat

zina, akan tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat dalam memenuhi

kewajiban suami istri dengan baik. Maka bagi orang ini dimakruhkan untuk

melangsungkan perkawinan.

5. Mubah

Bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan

pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa

pun.23

C. Rukun dan Syarat Perkawinan 1. Rukun Perkawinan

Rukun dalam semua tindakan hukum sangatlah menentukan, terutama yang

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Diskursus tentang rukun

merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi

silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak.24

Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh dalam ranah ijtihadiyah, dan hampir disemua

aspek pembahasan fiqh bahkan sampai tataran teologi akan terjadi perbedaan

pendapat.

23

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 46

24

Perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan

mana yang syarat. Jadi bisa saja sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan

ulama yang lainnya menyebut sebagai syarat.

Wahbah Al-Zuhaily dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu

menjelaskan bahwa, menurut kalangan Hanafiyah yang menjadi rukun nikah hanya

“akad” saja, selain itu disebut dengan syarat.25

Hal ini tidak mengherankan karena

menurut kalangan ini hakikat dari pernikahan itu adalah “akadnya”. Senada dengan

itu Abdurrahman al-Jaziri menerangkan dalam kitabnya al-Fiqh ‘ala Mazahib

al-Arba’ah, bahwa yang dikategorikan sebagai rukun nikah itu adalah Ijab dan Qabul

yang pada dasarnya akad itu sendiri. Karena menurutnya tanpa keduanya sebuah

pernikahan tidak akan ada.26

Sedangkan menurut Ijma’ Ulama Indonesia dalam KHI menjelaskan bahwa

rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat

tertentu. Penjelasan tentang hal itu adalah:

a. Mempelai laki-laki/calon suami, dan syarat-syaratnya:

1) Bukan mahram dari calon istri

2) Tidak terpaksa/atas kehendak sendiri

3) Orangnya tertentu/jelas orangnya

Dalam pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami

minimal berumur 19 tahun.

25

Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,Jilid 9, h. 2522

26

b. Mempelai wanita/calon istri, dan syarat-syaratnya:

1) Tidak ada halangan hukum, yakni

- tidak sedang bersuami

- bukan mahram

- tidak sedang dalam iddah

2) Merdeka atas kemauan sendiri

Dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita,

dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

3) Jelas orangnya

Pasal 15 KHI ayat 1. “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapi umur

yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya

berumur 16 tahun”

c. Wali nikah, dan syarat-syaratnya:

1) Laki-laki

2) Islam

3) Baligh

4) Waras akalnya

d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:

2) Islam

3) Adil

4) Akil Baligh

5) Tidak terganggu ingatannya Waras akalnya

6) Dapat mendegar dan melihat

7) Bebas, tidak dipaksa

e. Ijab dan kabul, dan syarat-syaratnya:

1) dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan

penerima akad dan saksi)

2) akad dilakukan sendiri oleh wali

3) kabulnya diucapkan sendiri oleh calon suami

2. Syarat Pernikahan

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.27

Jadi syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi

agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara

hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat

berlaku.28

a. Perempuan yang dinikahi bukan mahram

Secara hukum, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal

untuk dijadikan sebagai istri. Jadi, perempuan itu bukanlah perempuan yang

27

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 12

28

haram dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk

selamanya.

b. Mahar

Secara istilah mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari

suaminya dengan adanya akad nikah atau dukhul”. Mahar secara ekplisit

diungkapkan dalam al-Qur’an seperti yang terdapat di dalam surah an-Nisa’

ayat 4, sebagai berikut:

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi

baik akibatnya”

Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu

hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an. Mahar oleh sebagian ulama

ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu

Rusyd di dalam Bidayatul al-Mujtahidnya.29 Sedangkan ulama kalangan

Malikiyah menempatkan mahar sebagai rukun dari rukun nikah yang ada,

tetapi tidak mewajibkan penyebutannya ketika akad dilangsungkan.30 Berbeda

dengan Wahbah Al-Zuhaily dalam kitabnya al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu

menjelaskan bahwa mahar itu bukanlah rukun dan juga bukan syarat dari

29

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 64 30

perkawinan, melainkan atsar atau akibat hukum dari perkawinan. Dengan

penjelasannya:

31

“bahwasanya mahar bukanlah rukun dan juga bukan syarat dari beberapa syarat perkawinan, akan tetapi mahar merupakan atsar/akibat hukum dari beberapa atsar-atsar perkawinan”

Sejalan dengan itu dengan sangat jelas KHI menyatakan bahwa mahar itu

bukanlah rukun dalam perkawinan, sebagaimana terdapat dalam pasal 34 ayat:

“Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”

D. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang

ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada

satu hal, yaitu perkawinan tersebut telah lepas dari segala yang menghalangi, yang

dimaksud dengan penghalang/larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah

orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan disebabkan hal tertentu.

Adapun yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh

dinikahi oleh seorang laki-laki, dan juga sebaliknya.32 Pembahasan larangan

perkawinan dapat dikelompokkan kedalam dua garis besar:

1. Mahram Muabbad.

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan

untuk selamanya. Bagian ini ada tiga macam:

31

Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,Jilid 9, h. 6761 32

Pertama: Disebabkan adanya hubungan kekerabatan/nasab. Mereka itu adalah

perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya

disebabkan hubungan kekerabatan, adalah:

a. Ibu

b. Anak Perempuan

c. Saudara

d. Saudara Ayah/bibi

e. Saudara Ibu

f. Anak dari saudara laki-laki

g. Anak dari saudara perempuan

Penjelasan ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam

surah an-Nisa’ ayat 23:

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”

Kedua: Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang

disebut dengan hubungan mushaharah. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan,

maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan keluarga si perempuan/istrinya

dan demikian pula sebaliknya. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi yang

a. Ibu tiri (perempuan yang telah dinikahi ayah)

b. Menantu (perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki)

c. Ibu istri (mertua)

d. Anak dari istri (anak tiri) dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Penjelasan ini dapat ditemukan dalam ayat 22 dan sambungan ayat 23 surah

an-Nisa di atas:

...

Artinya:“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (ayat 23). ....“ Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”

Ketiga: Larangan perkawinan karena adanya hubungan persusuan. Bila

seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut

akan menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak, sehingga perempuan itu

telah seperti ibu bagi anak itu. Adanya hubungan persusuan ini setelah terpenuhinya

beberapa syarat berikut:

a. Usia anak yang menyusui itu berumur 2 tahun, inilah yang dipegangi oleh

b. Kadar susuan sebanyak 5 kali menyusui, karena apabila kurang dari itu belum

menyebabkan pertumbuhan.

c. Kemurnian air susu, dalam pengertian tidak bercampur dengan air susu lain atau

zat lain.

d. Suami sebagai sebab adanya susu. Jumhur ulama berpendapat bahwa susu yang

itu dari perempuan yang sudah menikah, karena apabila susu itu dari perempuan yang berzina, maka tidak menyebabkan keharaman.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka diharamkan bagi

seseorang menikah dengan perempuan-perempuan yang disebutkan di bawah ini:

a. Ibu susuan

b. Anak susuan

c. Saudara susuan

d. Paman susuan

e. Bibi susuan

f. Anak saudara laki dan saudara perempuan susuan.

2. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu muabbad ialah larangan menikah bagi laki-laki dengan

seorang perempuan yang bersifat sementara yang disebabkan oleh hal tertentu; bila

hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Adapun yang

masuk dalam golongan ini adalah:

a. Mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam satu waktu

Bila dua perempuan itu dinikahi sekaligus dalam satu akad, maka

waktu yang berurutan, maka pernikahan pertama dihitung sah dan

pernikahan kedua batal.

b. Poligami di luar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh memberikan

perluang bagi laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu orang sampai

batas tiga orang, sedangkan apabila lebih dari itu adalah tidak dibolehkan.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain

tidak boleh melangsungkan perkawinan.

d. Larangan karena talak tiga

Bagi perempuan yang telah dijatuhkan talak tiga tidak boleh lagi menikah

dengan mantan suaminya, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain

dan telah dijatuhkan talaknya, dan habis masa iddahnya dengan laki-laki

tersebut. Hal ini tergambar dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 230:

e. Larangan karena ihram

Larangan menikahi seorang permpuan yang sedang ihram berdasarkan

kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya: “Dari Utsman Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." Riwayat Muslim.33

Namun dalam hal perkawinan perempuan yang sedang ihram ini kalangan

Hanafiyah berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama, yang menyatakan

bahwa perkawinan itu tetap sah, berdasarkan kepada hadits dari Ibnu

Abbas yang menjelaskan nabi telah menikahi Maimunah dalam keadaan

ihram, namun sebagain ulama mengatakan bahwa nabi menikah itu sudah

tidak dalam keadaan ihram lagi.

Aritnya: “Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram. Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim dari Maimunah sendiri: Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menikahinya ketika beliau telah lepas dari ihram”34

33

Muhammad Ibnu Ismail al-Amir al-Shan’any, Subulus Salam, juz 6, (Jeddah: Dar Ibnu al-Jauzy, 2004), h. 45

34

f. Larangan menikah karena perbedaan Agama

Larangan menikah ini tergambar dalam firmah Allah dalam surah

al-Baqarah ayat 221:

...

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman....”

g. Larangan menikahi bekas istri yang diputus perkawinannya karena

sumpah li’an.

Perjelasan larangan perkawinan ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum

Islam sebanyak enam pasal, dimulai dari pasal 39 sampai pasal 44. Penulis tidak akan

menjelaskan lagi menurut KHI, karena secara prinsip tidak terjadi perbedaan yang

signifikan.

E. Tujuan Perkawinan

Perkawinan disyari’atkan tentunya mempunyai tujuan yang sangat mulia.

Nikah disyariatkan Allah seumur dengan perjalanan sejarah manusia. Sejak Nabi

Adam dan Siti Hawa, nikah sudah disyariatkan. Pernikahan Nabi Adam dan Hawa di

surga adalah ajaran pernikahan pertama dalam Islam.

Secara medis (kedokteran), pernikahan dapat memberikan dampak positif bagi

kesehatan. Sebab, sperma bisa keluar secara normal. Bila sprema lama tidak keluar

maka akan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.35 Karena prilaku seksual

yang normal dapat merupakan keseimbangan antara “motor erotik” yang mendorong

hasrat untuk aktifitas seksual, dan suatu “rem seksual” yang menjaga keinginan

35

tersebut tetap terkendali. Apabila sinyal “motor erotik” ini tidak ada pemenuhannya

dapat mengakibatkan kelainan libido yang menyebabkan distress, maupun kesulitan

berhubungan dengan orang lain.36

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam

menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya

ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan

bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan.37

Sejalan dengan itu dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan

dalam pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.38

Dari hal itulah tujuan pernikahan dapat disimpulkan kedalam empat point

besar, yaitu:

1. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan dan tidak hanya

manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang

alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi “akad nikah”, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena

merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.

36

Linda J. Heffner dan Danny J. Sechust, At a Glance Sistem Reproduksi, edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 74

37

Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h. 22

38

Sebaliknya suami pun akan merasa terteram karena ada yang mendampinginya.39

Karna pada dasarnya juga perkawinan itu dikehendaki oleh ajaran agama adalah

perkawinan yang berdimensi ganda, yaitu melahirkan ketenteraman dunia dan

akhirat.40

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia

dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan; namun dalam mendapatkan

ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin di dapatkan kecuali

melalui perkawinan.41

Dalam al-Qur’an surah ar-Ruum ayat 21 Allah menjelaskan:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan

sayang antara suami dan istri, tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan

pernikahan tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan pernikahan itu telah gagal,

yang bisa berakibat terjadinya perceraian.

2. Mewujudkan (Melestarikan Keturunan)