PEMANFAATAN ABU TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT

UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN MINYAK/LEMAK

BOD DAN COD DARI LIMBAH CAIR

PABRIK KELAPA SAWIT

TESIS

Oleh

RIRIS DUMA SARI

097006011/KIM

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEMANFATAN ABU TANDAN KOSONGKELAPA SAWIT

UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN MINYAK/LEMAK

BOD DAN COD DARI LIMBAH CAIR

PABRIK KELAPA SAWIT

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Program Studi Ilmu Kimia pada

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

RIRIS DUMA SARI

097006011/KIM

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis

: PEMANFAATAN ABU TANDAN KOSONG

KELAPA SAWIT UNTUK MENURUNKANKANDUNGAN MINYAK/LEMAK, BOD DAN COD DARI LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

Nama Mahasiswa : Riris Duma Sari Nomor Pokok : 097006011 Program Studi : Ilmu Kimia

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Pina Barus, MS) (Juliati Tarigan, SSi. MSi)

Ketua Program Studi Dekan

(Prof. Basuki Wirjosentono, MS, PhD) (Dr. Sutarman, M.Sc)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PEMANFAATAN ABU TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT

UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN MINYAK/LEMAK

BOD DAN COD DARI LIMBAH CAIR

PABRIK KELAPA SAWIT

TESIS

Dengan ini saya nyatakan bahwa saya mengakui semua karya tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap satunya telah dijelaskan sumbernya dengan benar.

Medan, 21 Juni 2011

(RIRIS DUMA SARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN

AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riris Duma Sari

NIM : 097006011

Program Studi : Ilmu Kimia Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk menberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Tesis saya yang berjudul:

PEMANFAATAN ABU TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT

UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN MINYAK/LEMAK

BOD DAN COD DARI LIMBAH CAIR

PABRIK KELAPA SAWIT

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasikan Tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagi pemegang dan atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebernarnya.

Medan, 21 Juni 2011

Telah di uji pada Tanggal: 21 Juni 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Pina Barus, MS Anggota : 1. Juliati Tarigan, SSi, MSi

2. Prof. Basuki Wirjosentono, MS, PhD 3. Dr. Tini Sembiring, MS

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 24 Pebruari 1967,anak

dari Drs. M. Hamonangan Lumban Gaol (Alm) dan Lukertina Butar-Butar (Alm).

Pada bulan januari tahun 1972 sampai bulan juni tahun 1979 penulis

memasuki sekolah SD Kristen VIII Medan, kemudian tahun 1979 sampai tahun 1982

penulis melanjutkan sekolah menengah pertama, SMP Negeri 7 Medan.

Pada tahun 1982 penulis meneruskan pendidikan ke jenjang sekolah

menengah atas, SMA Negeri 5 Medan dengan jurusan IPA dan tamat tahun 1985.

Pada tahun 1985 penulis melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang

diterima di IKIP Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Kimia program D-3 dan

penulis telah menyelesaikan Program D-3 tersebut pada tahun 1988.

Pada tahun 1989 penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui

penempatan yang diusulkan oleh IKIP Negeri Medan dengan Surat keputusan lokasi

penempatan di SMA Negeri 1 Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli

Selatan dan sekarang dikenal dengan SMA Negeri 1 Barumun Kabupaten Padang

Lawas.

Pada tahun 2007 penulis melanjutkan Program Studi Pendidikan Kimia di

Uneversitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) dan penulis telah

menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Kimia pada bulan januari 2009

Pada tahun 2009 penulis diterima untuk melanjutkan Program Magister Ilmu

Kimia di Universitas Sumatera Utara (USU) melalui beasiswa BAPEDA Sumatera

Utara dan beasiswa PEMDA Kabupaten Padang Lawas. Puji syukur pada bulan juni

2011 penulis telah menyelesaikan Program Magister Ilmu Kimia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya Tesis yang berjudul “PEMANFAATAN ABU TANDAN

KOSONG KELAPA SAWIT UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN

MINYAK/LEMAK, BOD DAN COD DARI LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA

SAWIT” ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada :

Rektor Universitas Sumatera Utara,Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu,

DTM &, M.Sc (CTM), Sp. A(K) atas kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Ir. H. Abdul Rahim Matondang

MSIE atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program

Pascasarjana FMIPA Universitas Sumatera Utara.

Dekan Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Sutarman M.Sc

atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana

FMIPA Universitas Sumatera Utara.

Ketua Program Studi Magister Kimia, Bapak Prof Basuki Wirjosentono, MS,

Ph.D, Sekretaris Program Studi Kimia, Bapak Dr. Hamonangan Nainggolan M.Sc

beserta Staf pengajar pada Program Studi Magister Kimia Program Pascasarjana

Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis

ucapkan kepada Bapak Prof DR. Pina Barus, MS selaku Promotor/Pembimbing

Utama yang dengan penuh perhatian dan telah memberikan dorongan, bimbingan dan

arahan, demikian juga kepada Ibu Juliati Tarigan,S.Si, MSi selaku CO.

Promotor/Pembimbing yang dengan penuh kesabaran menuntun dan membimbing

Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Provinsi Sumatera Utara yang telah

memberikan bantuan pendidikan bagi guru yang mengikuti Program Sekolah

Pascasarjana di Universitas Sumatera Utara (USU).

Bapak Basyrah Lubis, SH dan Bapak H. Tongku Sutan Oloan Harahap,SE

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang telah memberikan

dukungan dan bantuan pendidikan bagi guru yang mengikuti program sekolah

Pascasarjana di Universitas Sumatera Utara (USU).

Bapak Direksi PT.Perkebunan IV Sosa (Persero) yang telah memberikan izin

kepada penulis untuk penelitian.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Barumun Kabupaten Padang Lawas, Bapak

Drs. H. M. Sayuti Lubis yang telah memberikan dorongan dan dukungan.

Adinda Daniel Pasaribu S.Pd dan ananda Endang Sutriana yang dengan penuh

kesabaran menolong penulis hingga Tesis dapat diselesaikan

Rekan-rekan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,

Medan Angkatan 2009 yang telah banyak membantu penulis.

Kepada Ayahanda Drs. M. H. Lbn.Gaol (Alm) dan Bunda L. Br. Butar-Butar

(Alm) yang semasa hidupnya memberikan dorongan dan dukungan serta doa

sehingga penulis dapat meneruskan pendidikan ke jenjang Pascasarjana.

Akhirnya Penulis mempersembahkan Tesis ini kepada Suami tercinta

M.Pasaribu dan anak-anakku yang tersayang: Divai Pangondingan Pasaribu, Febri

Mountessoury Pasaribu, Yoas Anggi Gressdeo Pasaribu dan Gabriel Gristianto

Hasian Pasaribu. sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 21 Juni 2011

Hormat Penulis

PEMANFAATAN ABU TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN MINYAK/LEMAK

BOD DAN COD DARI LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang studi pemanfaatan abu tandan kosong kelapa sawit untuk menurunkan kandungan minyak/lemak, BOD dan COD dari limbah cair pabrik kelapa sawit.

Sampel limbah cair pabrik kelapa sawit berasal dari instalasi pengolahan air limbah PT Nusantara IV (persero) unit pengolahan sawit sosa kabupaten padang lawas. Sampel diambil dari kolam terakhir yang akan dibuang ke lingkungan. Abu Tandan Kosong kelapa sawit diambil dari dapur pembakaran tandan kosong PT Nusantara IV (Persero) unit sosa kabupaten padang lawas.

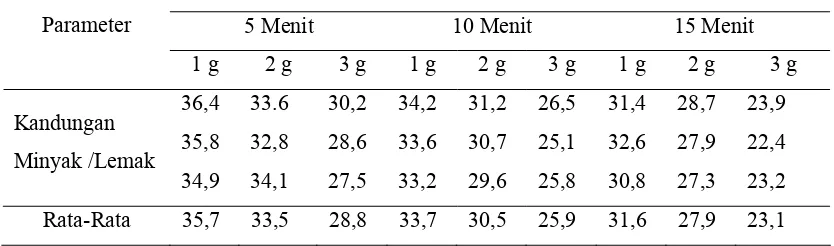

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai kandungan minyak awal (sebelum penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit) pada sampel limbah cair pabrik kelapa sawit sebesar 37,5 mg/L.Setelah penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit 3g dengan waktu pengadukan 15 menit mengalami penurunan menjadi 23,1 g. Nilai kandungan BOD awal (sebelum penambahan Abu Tandan Kosong Kosong Sawit) pada Limbah cair Pabrik Kelapa Sawit sebesar 256,45 mg/L. Setelah penambahan abu tandan kosong kelapa sawit 3 g dengan waktu pengadukan 15 menit mengalami penurunan menjadi 94,0 mg/L.

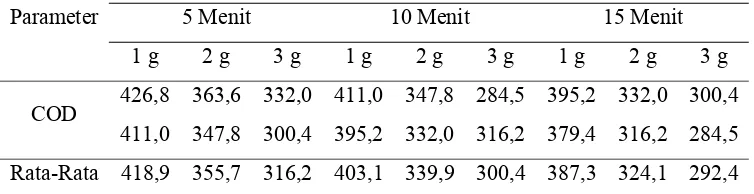

Nilai kandungan COD awal (sebelum penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit) pada Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit sebesar 434,70 mg/L. Setelah penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit 3g dengan waktu pengadukan 15 menit mengalami penurunan menjadi 292,44 mg/L.

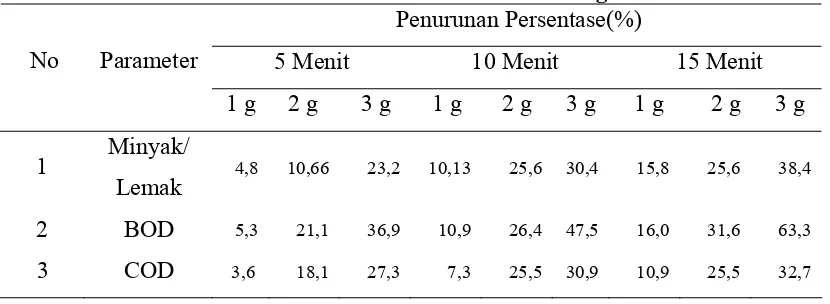

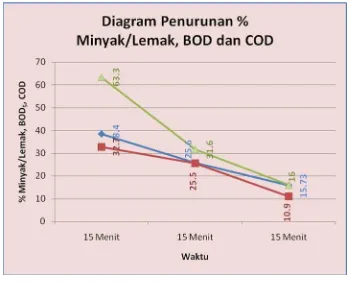

Dengan penambahan berat Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit 1 g, 2 g, dan 3 gdengan waktu pengadukan 5 menit, 10 menit dan 15 menit diperoleh hasil persentase penurunan kandungan minyak/lemak sebesar 12,7%, persentase penurunan BOD sebesar 47,3% dan persentase penurunan COD sebesar 11,4%

UTILIZATIN OF OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH ASH TO REDUCE THE CONTENT OF OIL/GREASE,BOD

AND COD IN PALM OIL MILL EFFLUENT

ABSTRACT

An investigation of the utilization of oil palm empty fruit bunch ash to reduce the content of oil/grease, BOD and COD from oil mill effluent.

Samples of palm oil mill effluent from wastewater treatment plant of PT Nusantara IV (Persero) oil processing unit sopsa of Padang Lawas district. Samples taken from the last pond will be discharged into the environment. Empty Fruit of Oil Palm Ash taken from the kitchen burning empty fruit bunches PT Nusantara IVB (Persero) units Sosa of Padang Lawas district. Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches

From the research result shows that the value of initial oil content (before the addition Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches) in samples of palm oil mill effluent of 37.5 mg/L. After the addition of Oil Palm Empty fruit Bunch Ash 3g with 15 minutes stirring time decreased to 23,1 mg/L.

Value of BOD content of early (before the addition Ash Oil Palm Empty Fruit

Bunches) on Palm Oil Mill Waste of 256,45 mg/L.After the addition of oil palm empty fruit bunch ash 3g with 15 minutes stirring time decreased to 94,0 mg/L.

Value of COD content of early (before addition Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches) on Palm Oil Mill Waste of 434,70 mg/L. After the addition of Oil Palm Empty Fruit Bunch Ash 3 g with 15 minutes stirring time decreased to 292.44 mg/L.

With the addition of heave Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches 1g, 2g and 3g with stirring time 15 minutes result percentage decrease oil content/fat from a price 12,7%, percentage decrease reduction BOD a price 47,3% and the percentage reduction COD a price 11,4%.

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

2. 1. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit 5

2. 1. 1. Perebusan (Sterilisasi) 5

2. 1. 2. Penebahan/Perontokan Buah 6

2. 1. 3. Pengepresan/Pengempaan 6

2. 1. 4. Pemurnian Minyak 7

2. 1. 5. Proses Pengolahan Inti Sawit 8

2. 2. Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit 9

2. 3. Karakteristik Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit 12 2. 3. 1. BOD (Biological Oxygen Demand) 12

2. 3. 2. COD (Chemical Oxygen Demand) 13

2. 3. 3. Minyak/Lemak 15

2. 3. 4. Pembentukan Lemak dan Minyak 15 2. 4. Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit 16

2. 4. 1. Sistem Aplikasi Lahan (Land Aplication) 17 2. 4. 2. Sistem Kolam (Ponding Pond) 17

2. 4. 2. 1. Fat Fit (Kolam Pengumpulan Losis Minyak) 18

2. 4. 2. 2. Sludge Recovery Pond 18

2. 4. 2. 3. Pendinginan (Cooling Tower) 19 2. 4. 2. 4. Deoiling Pond 19

2. 4. 2. 5. Netralisasi 19

2. 4. 2. 7. Kolam Anaerobik (Anaerobic Pond) 21

2. 4. 2. 8. Kolam Aerasi 21

2. 4. 2. 9. Kolam Aerobik (Aerobic Pond) 22 2. 5 Teknologi Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit 22

2. 5. 1. Pengolahan Secara Fisika 23 3. 2. 4. Prosedur Pengambilan Sampel 32 3. 2. 5. Prosedur Analisis Sampel 32

3. 2. 5. 4. Analisis Kandungan minyak/Lemak

terhadap penambahan ATKKS 34 3. 2. 5. 5. Analisis Nilai BOD5 34 3. 2. 5. 6. Analisis Nilai BOD5 Dari Sampel 35 3. 2. 5. 7. Analisis Nilai BOD5 Setelah Penambahan

Abu Tandan Kosong KelapaSawitDengan Variasi Waktu Pengadukan 36 3. 2. 5. 8. Analisis Nilai COD Dari Sampel 37 3. 2. 5. 9. Analisis Nilai COD Setelah Penambahan

Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit

3. 3. Bagan Penelitian 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48

4. 1. Hasil Penelitian 48

4. 2. Pembahasan 50

4. 2. 1. Hasil Analisis Kandungan Minyak/Lemak 50 4. 2. 2. Hasil Analisis BOD (Biological Oxygen Demand) 55 4. 2. 3. Hasil Analisis COD (Chemical Oxygen Demand) 58 4. 2. 4. Persentase (%) Penurunan Kandungan

Minyak/Lemak, BOD dan COD Dari Sampel 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 64

5. 1. Kesimpulan 64

5. 2. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

DARTAR TABEL

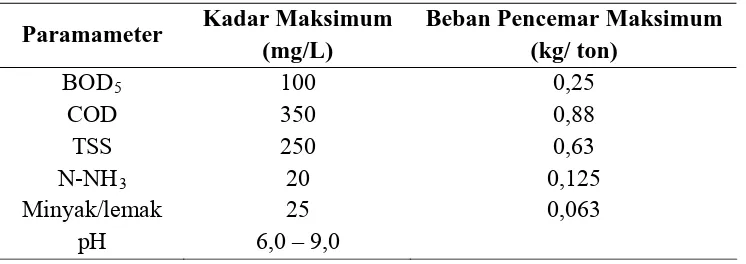

Nomor Judul Halaman 2. 2. Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri Minyak Sawit 10

2. 3. Karakteristik Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit 12

4. 1.

Data Hasil Pengukuran Kandungan Minyak/Lemak, BOD dan COD Dari Sampel Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Awal (Sebelum Penambahann ATKKS)

48

4. 2.

Data Hasil Pengukuran Kandungan Minyak/Lemak Dari LCPKS dengan Penambahan Berat ATKKS dan Variasi Waktu

Pengadukan

48

4. 3. Data Hasil Pengukuran Nilai BOD Dari LCPKS Dengan Variasi

Penambahan Berat ATKKS dan Waktu Pengadukan 49

4. 4. Data Hasil Pengukuran COD Dari Sampel LCPKS Setelah

Penambahan ATKKS Dengan Variasi Waktu Pengadukan 50

4. 5.

Data Pengukuran Nilai Rata-Rata Kandungan Minyak/Lemak, BOD dan COD dari Sampel Setelah Penambahan ATKKS dengan Variasi Waktu Pengadukan

51

4. 6.

Data Hasil Penurunan Persentase (%) Kandungan

Minyak/Lemak, BOD dan COD Dari Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Setelah Penambahan ATKKS dan Variasi Waktu Pengadukan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman 4. 1. Diagram Hasil Pengukuran Nilai Kandungan Minyak/Lemak

Setelah Penambahan ATKKS Dengan Variasi Waktu

Pengadukan 53 4. 2. Diagram Hasil Pengukuran Nilai BOD Setelah Penambahan

ATKKS Dengan Variasi Waktu Pengadukan 58

4. 3. Diagram Hasil Pengkuran Nilai COD Setelah Penambahan

ATKKS dan Variasi Waktu Pengadukan 60

4. 4. Diagram Penurunan Persentase (%) Kandungan Minyak/Lemak, BOD dan COD Setelah Penambahan ATKKS Dengan Variasi

Waktu Pengadukan 64

DARTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Data Pengukuran Kandungan Minyak/Lemak 69

2. Data Pengukuran BOD5 71

3. Data Pengukuran COD 74

PEMANFAATAN ABU TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT UNTUK MENURUNKAN KANDUNGAN MINYAK/LEMAK

BOD DAN COD DARI LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang studi pemanfaatan abu tandan kosong kelapa sawit untuk menurunkan kandungan minyak/lemak, BOD dan COD dari limbah cair pabrik kelapa sawit.

Sampel limbah cair pabrik kelapa sawit berasal dari instalasi pengolahan air limbah PT Nusantara IV (persero) unit pengolahan sawit sosa kabupaten padang lawas. Sampel diambil dari kolam terakhir yang akan dibuang ke lingkungan. Abu Tandan Kosong kelapa sawit diambil dari dapur pembakaran tandan kosong PT Nusantara IV (Persero) unit sosa kabupaten padang lawas.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai kandungan minyak awal (sebelum penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit) pada sampel limbah cair pabrik kelapa sawit sebesar 37,5 mg/L.Setelah penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit 3g dengan waktu pengadukan 15 menit mengalami penurunan menjadi 23,1 g. Nilai kandungan BOD awal (sebelum penambahan Abu Tandan Kosong Kosong Sawit) pada Limbah cair Pabrik Kelapa Sawit sebesar 256,45 mg/L. Setelah penambahan abu tandan kosong kelapa sawit 3 g dengan waktu pengadukan 15 menit mengalami penurunan menjadi 94,0 mg/L.

Nilai kandungan COD awal (sebelum penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit) pada Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit sebesar 434,70 mg/L. Setelah penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit 3g dengan waktu pengadukan 15 menit mengalami penurunan menjadi 292,44 mg/L.

Dengan penambahan berat Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit 1 g, 2 g, dan 3 gdengan waktu pengadukan 5 menit, 10 menit dan 15 menit diperoleh hasil persentase penurunan kandungan minyak/lemak sebesar 12,7%, persentase penurunan BOD sebesar 47,3% dan persentase penurunan COD sebesar 11,4%

UTILIZATIN OF OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH ASH TO REDUCE THE CONTENT OF OIL/GREASE,BOD

AND COD IN PALM OIL MILL EFFLUENT

ABSTRACT

An investigation of the utilization of oil palm empty fruit bunch ash to reduce the content of oil/grease, BOD and COD from oil mill effluent.

Samples of palm oil mill effluent from wastewater treatment plant of PT Nusantara IV (Persero) oil processing unit sopsa of Padang Lawas district. Samples taken from the last pond will be discharged into the environment. Empty Fruit of Oil Palm Ash taken from the kitchen burning empty fruit bunches PT Nusantara IVB (Persero) units Sosa of Padang Lawas district. Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches

From the research result shows that the value of initial oil content (before the addition Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches) in samples of palm oil mill effluent of 37.5 mg/L. After the addition of Oil Palm Empty fruit Bunch Ash 3g with 15 minutes stirring time decreased to 23,1 mg/L.

Value of BOD content of early (before the addition Ash Oil Palm Empty Fruit

Bunches) on Palm Oil Mill Waste of 256,45 mg/L.After the addition of oil palm empty fruit bunch ash 3g with 15 minutes stirring time decreased to 94,0 mg/L.

Value of COD content of early (before addition Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches) on Palm Oil Mill Waste of 434,70 mg/L. After the addition of Oil Palm Empty Fruit Bunch Ash 3 g with 15 minutes stirring time decreased to 292.44 mg/L.

With the addition of heave Ash Oil Palm Empty Fruit Bunches 1g, 2g and 3g with stirring time 15 minutes result percentage decrease oil content/fat from a price 12,7%, percentage decrease reduction BOD a price 47,3% and the percentage reduction COD a price 11,4%.

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kelapa sawit (Elaeis Guineensis Jacq) merupakan salah satu komoditas

perkebunan yang mempunyai peranan penting di Indonesia, dan laju pertumbuhan

areal perkebunan kelapa sawit ditandai dengan peningkatan kenaikan produksi Crude

Palm Oil (CPO). Seiring dengan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit di

Indonesia limbah hasil pengolahan kelapa sawit juga meningkat. Dalam proses

pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit akan dihasilkan

sisa produksi berupa limbah padat dan cair (Sastrosaryono, 2003).

Setiap ton tandan buah segar (TBS) yang diolah di pabrik akan menghasilkan

220 kg tandan kosong sawit (TKS), 670 kg limbah cair, 120 kg serat mesocarp, 70 kg

cangkang, dan 30 kg kernel (Naibaho, 1995).

Salah satu kabupaten di Indonesia yang berpotensi dalam meningkatkan

Produksi Minyak Kelapa Sawit (PMKS) adalah kabupaten Padang Lawas. Daerah

Padang Lawas memiliki 10 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas olah

per unit sebesar 30 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam dan beroperasi selama 20

jam per hari dalam 28 hari kerja. Setiap pengolahan 1 ton TBS dihasilkan limbah cair

sebesar 0,7 m3/hari. Maka di daerah Padang Lawas akan menghasilkan limbah cair

dengan hasil 30 ton TBS/jam x 20 jam kerja/hari x 0,7 m3/hari/ton limbah sebesar 420

m3/ton limbah cair setiap unit PKS per hari (anonim, 2010).

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) selanjutnya di buang ke

lingkungan setelah memenuhi syarat melalui ketentuan Kep-LH/51/1995 tentang

baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri kelapa sawit, antara lain; Biochemical

Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), TSS, N-NH3, minyak/

lemak dan pH memiliki kadar dan beban pencemar maksimum yang dihimpun

melalui peraturan perundang-undangan tahun 2000. Berarti dari keputusan tersebut

masing-masing serta beban pencemar maksimum, sebaiknya diminimalisasi agar dapat

dibuang ke badan sungai (Sa,id ,1996).

Salah satu yang sangat berbahaya adalah limbah lipida atau lemak cair hasil

buangan industri. Limbah lipida juga menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan di

air, seperti yang ditemukan pada saluran pembuangan air dan sungai. Limbah cair

yang kaya lipida (lemak) jika dibuang tanpa di proses akan mengakibatkan terjadinya

akumulasi kandungan lipida di sungai (Laksmi, 1993).

Limbah yang dibuang terus-menerus tanpa ada pengelolaan yang maksimal

dapat menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan. Oleh karenanya, orang

cenderung mengatakan telah terjadi pencemaran, yaitu suatu keadaan dimana zat atau

energi yang diintroduksikan kedalam lingkungan oleh suatu kegiatan manusia atau

oleh proses alam dalam konsentrasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan

lingkungan tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan

keselamatan hayati (Danusaputro, 1978).

Mengingat tingginya potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah cair

yang tidak dikelola dengan baik maka diperlukan pemahaman dan informasi

mengenai pengelolaan limbah cair secara benar. Limbah cair pabrik kelapa sawit

yang memiliki kandungan minyak/lemak dengan kadar maksimum 25 mg/L akan

mengakibatkan nilai BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical

Oxygen Demand) meningkat (Siahaan, 1996).

Oleh karena itu perlu dicari sistem pengolahan limbah yang lebih efisien

dengan waktu retensi yang rendah dan efisiensi yang tinggi (Hartono, 2008).

Pegolahan atau pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) oleh

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) masih sangat terbatas. Sebagian besar Pabrik Kelapa

Sawit masih membakar Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dalam incinerator

menjadi Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit (ATKKS) meskipun cara ini sudah

dilarang oleh pemerintah (Naibaho 1995).

Hasil Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit (ATKKS) telah banyak digunakan

senyawa-senyawa yang terkandung pada abu tandan kosong kelapa sawit adalah K2O 18,48%,

MgO 3,51%, CaO 2,40% dan P2O5 1,95%. Selain dari itu abu tandan kosong kelapa

sawit juga digunakan sebagai katalis dalam pembuatan Metil Ester Asam Lemak

(MEAL) dari Trigliserida (Anonim 2009).

Berdasarkan nilai persentase senyawa kimia yang ada dalam abu tandan

kosong kelapa sawit maka diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menurunkan

kandungan minyak/lemak, BOD dan COD dalam limbah cair kelapa sawit.

Atas dasar uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan

menggunakan abu tandan kosong kelapa sawit (ATKKS) untuk mengurangi

kandungan minyak/lemak BOD dan COD dalam limbah cair kelapa sawit.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah abu tandan kosong kelapa sawit dapat menurunkan kandungan

minyak/lemak, BOD dan COD pada limbah cair pabrik kelapa sawit

(LCPKS).

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini parameter yang diukur adalah minyak/lemak, BOD dan

COD dari limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV

Sosa Kabupaten Padang Lawas yang berasal dari desain IPAL yang limbah

cairnya akan di aplikasikan ke badan sungai atau ke lingkungan, parameter

kimia yang diamati dari limbah cair pabrik kelapa sawit tersebut adalah

minyak/lemak, BOD dan COD. abu tandan kosong kelapa sawit yang

digunakan divariasi kadarnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menurunkan kandungan minyak/lemak, BOD dan COD yang terdapat

pada limbah cair pabrik kelapa sawit.

1. 5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

pemanfaatan abu tandan kosong kelapa sawit yang dapat menurunkan

dapat mengurangi biaya produksi pengolahan limbah cair kelapa sawit. Dan

menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan limbah dan tidak

menimbulkan permasalahan.

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pusat Laboratorium Uji Mutu (Lembaga

Penelitian USU), sampel di ambil dari Unit Pengolahan Limbah Cair PKS PT.

Perkebunan Nusantara IV Sosa Kabupaten Padang Lawas.

1.7 Metodologi Penelitian

1. Penelitian ini merupakan eksperimen laboratorium.

2. Pengambilan sampel limbah cair PKS di lakukan pada kolam terakhir dan

selanjutnya ditentukan kandungan minyak/lemak dengan metode

Gravimetri, nilai BOD dengan metode Winkler dan COD dengan metode

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit

Pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil utama yang dapat diperoleh

adalah minyak sawit, inti sawit, sabut, cangkang dan tandan kosong. Pabrik kelapa

sawit (PKS) dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia dipahami sebagai unit

ekstraksi Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa

sawit. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersusun atas unit-unit proses yang memanfaatkan

kombinasi perlakuan mekanis, fisik, dan kimia. Parameter penting produksi seperti

efisiensi ekstraksi, rendemen, kualitas produk sangat penting peranannya dalam

menjamin daya saing industri perkebunan kelapa sawit di banding minyak nabati

lainnya. Perlu diketahui bahwa kualitas hasil minyak CPO yang diperoleh sangat

dipengaruhi oleh kondisi buah yang diolah dalam pabrik (Wardhanu, 2009).

Pada prinsipnya proses pengolahan kelapa sawit adalah proses ekstraksi CPO

secara mekanis dari Tandan Buah Segar (TBS) yang diikuti dengan proses

pemurnian. Secara keseluruhan proses tersebut terdiri dari beberapa tahap proses

yang berjalan secara berkesinambungan dan terkait satu sama lain. Kegagalan pada

satu tahap proses akan berpengaruh langsung pada proses berikutnya. Oleh karena itu

setiap tahap proses harus dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan norma-norma

yang ada. Adapun tahapan proses yang terjadi selama pengolahan kelapa sawit

menjadi CPO adalah sebagai berikut:

2. 1.1. Perebusan (sterilisasi)

Perebusan atau sterilisasi buah dilakukan dalam sterilizer yang berupa bejana

bertekanan. Tujuan dari perebusan antara lain:

Memudahkan pelepasan brondolan buah dari tandan.

Melunakkan buah untuk memudahkan dalam proses pengepresan dan pemecahan biji.

Prakondisi untuk biji agar tidak mudah pecah selam proses pengepresan dan pemecahan biji.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tekanan uap sebesar 2,8-3 kg/cm2

dengan lama perebusan sekitar 90 menit (Wardhanu, 2009).

2.1.2. Penebahan/perontokan buah

Penebahan adalah pemisahan brondolan buah dari tandan kosong kelapa

sawit. Buah yang telah direbus di sterilizer diangkat dengan hoisting crane dan di

tuang ke dalam thresher melalui hooper yang berfungsi untuk menampung buah

rebus. Pemipilan dilakukan dengan membanting buah dalam drum putar dengan

kecepatan putaran 23rpm-25 rpm. Buah yang terpipil akan jatuh melalui kisi-kisi dan

ditampung oleh fruit elevator dan dibawa dengan distributing conveyor untuk

didistribusikan ke tiap unit-unit digester (Whardhanu, 2009).

Didalam digester buah diaduk dan dilumat untuk memudahkan daging buah

terpisah dari biji. Didalam digester buah diaduk dan dilumat untuk memudahkan

daging buah terpisah dari biji. Digester terdiri dari tabung pengaduk sebanyak 6

tingkat yang diikatkan pada pros dan digerakkan oleh motor listrik. Untuk

memudahkan proses pelumatan diperlukan panas 900-950C yang diberikan dengan

cara menginjeksikan uap 3 kg/cm2 langsung atau melalui mantel. Proses pengadukan/

pelumatan berlangsung selama 30 menit. Setelah massa buah dari proses pengadukan

selesai kemudian dimasukan ke dalam alat pengepresan (screw press ) (Whardanu,

2009).

2.1.3. Pengepresan/pengempaan

Pengepresan berfungsi untuk memisahkan minyak kasar (crude oil) dari

pada tekanan 50-60 bar dengan menggunakan air pembilas screw press suhu 900-950C

sebanyak 7 % TBS (maks) dengan hasil minyak kasar (crude oil) yang viscositasnya

tinggi. Dari pengepresan tersebut akan diperoleh minyak kasar dan ampas serta biji.

Biji yang bercampur dengan serat masuk ke alat cake breaker conveyor untuk di

pisah antara biji dan seratnya, sedangkan minyak kasar dialirkan ke stasiun klarifikasi

(pemurnian) (Whardanu, 2009).

2.1.4. Pemurnian Minyak

Minyak kasar hasil stasiun pengempaan dikirim ke stasiun untuk diproses

lebih lanjut sehingga diperoleh minyak produksi. Proses pemisahan minyak, air dan

kotoran dilakukan dengan sistem pengendapan, sentrifugasi dan penguapan. Crude oil

yang telah diencerkan dialirkan ke vibrating screen dengan tujuan untuk memisahkan

beberapa bahan asing seperti pasir, serabut dan bahan-bahan lain yang masih

mengandung minyak dan dapat dikembalikan ke digester. Saringan bergetar

(Vibrating screen) terdiri dari 2 tingkat saringan dengan luas permukaan 2 m2

(Wardhanu, 2009).

Tingkat atas memakai saringan ukuran 20 mesh, sedangkan tingkat bawah

memakai saringan 40 mesh. Minyak yang telah disaring dialirkan ke dalam crude oil

tank dan suhu dipertahankan 900-95°C, selanjutnya crude oil dipompa ke tangki

pemisah (continuos clarifier tank) dengan pompa minyak kasar. Pemisahan minyak

dengan sludge secara pengendapan dilakukan didalam tangki pisah ini. Minyak yang

mempunyai berat jenis kecil mengapung dan dialirkan kedalam tangki masakan

minyak (oil tank), sedangkan sludge yang mempunyai berat jenis lebih besar dari

pada minyak masuk kedalam ruang ketiga melalui lubang bawah. Untuk

mempermudah pemisah, suhu dipertahankan 950C dengan sistem injeksi uap minyak

yang telah dipisah pada tangki pemisah di tampung dalam tangki ini untuk dipanasi

lagi sebelum diolah lebih lanjut pada sentripus minyak. Minyak dari oil tank

kemudian dialirkan ke dalam Oil Purifer untuk memisahkan kotoran/solid yang

sampai pada batas standard. Kemudian melalui Sarvo Balance, maka minyak sawit

dipompakan ke tangki timbun (Oil Storege Tank) (Wardhanu, 2009).

2.1.5. Proses Pengolahan lnti Sawit

Ampas kempa yang terdiri dari biji dan serabut dimasukkan ke dalam

depericaper melalui Cake Brake Conveyor yang dipanaskan dengan uap air agar

sebagian kandungan air dapat diperkecil, sehingga Press Cake terurai dan

memudahkan proses pemisahan. Pada Depericaper terjadi proses pemisahan fibre dan

biji. Pemisahan terjadi akibat perbedaaan berat dan gaya isap blower. Biji tertampung

pada Nut Silo yang dialiri dengan udara panas antara 600 – 80°C selama 18- 24 jam

agar kadar air turun dari sekitar 21 % menjadi 4 %.

Sebelum biji masuk ke dalam Nut Craker terlebih dahulu diproses di dalam

Nut Grading Drum untuk dapat dipisahkan ukuran besar kecilnya biji yang

disesuaikan dengan fraksi yang telah ditentukan. Nut kemudian dialirkan ke Nut

Craker sebagai alat pemecah. Masa biji pecah dimasukkan dalam Dry Seperator

(Proses pemisahan debu dan cangkang halus) untuk memisahkan cangkang halus, biji

utuh dengan cangkang/inti. Masa cangkang bercampur inti dialirkan masuk ke dalam

hidrosiklon untuk memisahkan antara inti dengan cangkang. Inti dialirkan masuk ke

dalam Kernel Drier untuk proses pengeringan sampai kadar airnya mencapai 7 %

dengan tingkat pengeringan 50°C, 60°C dan 70°C dalam waktu 14-16 jam.

Selanjutnya guna memisahkan kotoran, maka dialirkan melalui Winnowing Kernel

(Kernel Storage), sebelum diangkut dengan truk ke pabrik pemproses berikutnya

(Wardhanu, 2009).

Dalam memenuhi komoditas minyak kelapa, kelapa sawit di produksi secara

massal, sudah menjadi hal yang umum ketika kelapa sawit diproduksi untuk di

jadikan minyak kelapa, product sampingannya yang berupa limbah sering muncul.

Pemanfaatan limbah kelapa sawit ini sudah sering dimanfaatkan untuk beberaapa hal

seperti sebagai media pertumbuhan jamur, bahan bakar boiler, dan dimanfaatkan

Dalam proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) terdapat bahan yang

tidak termanfaatkan seperti tandan kosong dan air buangan pabrik. Karena kapasitas

pabrik yang cukup besar antara 10 s/d 60 ton TBS per jam maka bahan buangan

tersebut dapat mempengaruhi lingkungan biotik dan abiotik (Naibaho, 1995).

2. 2. Limbah Cair Pabrik Kelapa sawit

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) merupakan salah satu jenis

limbah yang dihasilkan dalam jumlah yang relatif banyak dari proses pengolahan

Tandan Buah Segar (TBS) menjadi minyak sawit mentah atau CPO dari suatu Pabrik

Kelapa Sawit (PKS) (Anonim, 2011).

Dalam proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) di pabrik kelapa sawit di

hasilkan limbah padat dan limbah cair, dimana limbah yang di hasilkan pada setiap

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mempunyai karakteristik dan volume yang berbeda-beda

tergantung pada kualitas tandan yang di olah, sistem pengolahan di pabrik dan

bagaimana perlakuan pengolahan limbah cair dan limbah padat yang tersedia di

pabrik (Naibaho, 1996).

Pemanfaatan buangan akhir dari pengolahan limbah cair adalah upaya untuk

menjadikan penyelesaian produksi buah yang meniadakan buangan akhir limbah cair

ke badan air yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan.

Limbah pabrik minyak sawit yang mengandung sejumlah padatan dalam

bentuk terlarut/tersuspensi, dan mengambang merupakan bahan-bahan organik

dengan konsentrasi tinggi. Bahan-bahan organik yang terkandung seperti selulosa,

protein, lemak yang dibuang ke perairan (sungai) tanpa diolah akan membuat

endapan-endapan yang sukar terurai sehingga mempengaruhi kehidupan biota dalam

air (Anonim, 2009).

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) dapat dibuang kelingkungan

(badan sungai) apabila telah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh

kementrian lingkungan hidup. Menurut Kep-51/MEN LH/1995 lampiran B yaitu

kelapa sawit dapat dibuang kebadan sungai jika telah memenuhi baku mutu seperti

pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2. Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri Minyak Sawit

Paramameter Kadar Maksimum (mg/L)

Alasan menetapkan parameter tersebut dibawah ini adalah:

a. pH cairan limbah

Ditetapkannya parameter pH 6-9, ini bertujuanm agar mikroorganisme dan

biota yang terdapat pada penerima tidak terganggu, dan bahkan diharapkan

dengan pH alkalis dapat menaikkan pH badan penerima seperti sungai yang

umumnya digunakan sebagai badan penerima. Oleh sebab itu keasaman

limbah segar yang pH 4 dinaikkan dengan penambahan alkali.

b. Biological Oxygen Demand (BOD)

Kebutuhan oksigen hayati yang diperlukan untuk merombak bahan organik

sering digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas limbah.

Semakin tinggi nilai BOD air limbah maka daya saingnya dengan

mikroorganisme atau biota yang terdapat pada badan penerima semakin

tinggi. Hal ini semakin jelas kelihatan pada badan penerima limbah seperti

sungai memiliki oksigen terlarut yang kecil akan tergantung kehidupan

biota jika dicemari dengan limbah. Nilai BOD umumnya digunakan untuk

c. Chemical Oxygen Demand (COD)

Kelarutan oksigen kimiawi ialah oksigen yang diperlukan untuk merombak

bahan organik dan anorganik, oleh sebab itu nilai COD lebih besar dari

nilai BOD. Parameter ini digunakan sebagai perbandingan atau kontrol

terhadap nilai BOD. Karena kandungan padatan limbah terdiri dari bahan

organik maka parameter yang dipakai adalah BOD. Umumnya nilai COD

dua kali atau lebih dari nilai BOD.

d. Total Suspended Solid (TSS)

Merupakan padatan melayang dalam cairan limbah. Pengaruh suspended

solid lebih nyata pada kehidupan biota dibandingkan dengan total solid.

Semakin tinggi TSS maka bahan organik membutuhkan oksigen untuk

perombakan yang lebih tinggi (BOD), oleh sebab itu diupayakan TSS lebih

kecil yaitu dengan penyaringan, pengendapan atau penambahan bahan

kimia flokulan (Naibaho, 1995). Padatan tersuspensi dalam air umumnya

terdiri dari fitoplankton, zooplankton, sisa tanaman dan limbah industri

(Sunu, 2001).

e. Kandungan N-NH3

Semakin tinggi kandungan N-NH3 dalam cairan limbah, ini akan

menyebabkan keracunan pada biota. Oleh sebab itu parameter ini

dicantumkan pada spesifikasi mutu limbah (Naibaho, 1995)

f.Minyak/lemak

Kandungan minyak yang masuk kedalam kolam akan mempengaruhi

aktifitas bakteri, yaitu minyak tersebut berperan sebagai isolasi antara

substrat dengan bakteri. Minyak yang tidak larut dalam air akan

mengambang diatas permukaan air yang tercemar. Semua jenis minyak

hari sebanyak 25% dari volume minyak akan menguap dan sisanya akan

mengalami emulsifikasi. Selanjutnya emulsi minyak akan terdegradasi

melalui oksidasi, baik secara fotooksidasi maupun oleh mikroba (Manik,

2003)

2.3. Karasteristik Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit

Limbah Pabrik Kelapa Sawit sebelum mengalami perlakuan di unit pengolahan

limbah mempunyai karateristik sebagai berikut:

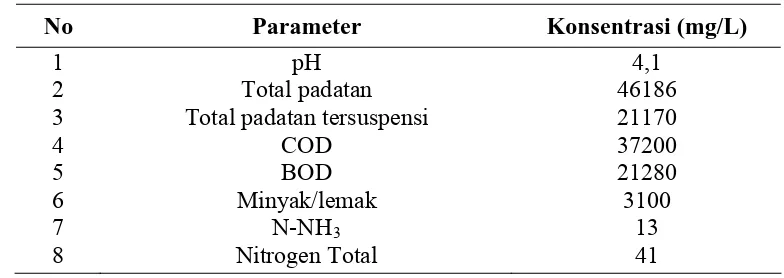

Tabel 2. 3. Karakteristik limbah cair pabrik kelapa sawit

No Parameter Konsentrasi (mg/L)

1 Sumber : Satria, 1999

Batas maksimum dari parameter kandungan BOD, COD dan Minyak/Lemak

telah disebutkan pada tabel baku mutu limbah cair industri minyak kelapa

sawit, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1. Biological Oxygen Demand (BOD)

Biological Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biologis adalah jumlah

oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air untuk memecah atau

mendegradasi atau mengoksidasi limbah organik yang terdapat di dalam air. Jika

konsumsi oksigen tinggi yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya sisa oksigen

terlarut berarti kandungan bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen tinggi

(Sunu, 2001).

BOD diartikan sebagai suatu ukuran jumlah oksigen yang digunakan oleh

populasi mikroba yang terkandung dalam perairan sebagai respon terhadap masuknya

walaupun nilai BOD menyatakan jumlah oksigen, tetapi untuk mudahnya dapat juga

diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik terurai (biodegredable organic)

yang ada di perairan (Mays, 1996).

BOD juga suatu analisis yang mencoba mendekati secara global proses-proses

mikrobiologis yang benar-benar terjadi didalam air. Penguraian limbah organik

melalui proses oksidasi oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan adalah

merupakan proses alamiah yang mudah terjadi apabila air lingkungan mengandung

oksigen yang cukup (Sunu, 2001).

Pemeriksaan BOD didasarkan atas reaksi zat organik dengan oksigen di dalam

air dan proses tersebut berlangsung karena adanya bakteri aerobik, sebagai hasil

oksidasi akan terbentuk karbon dioksida (CO2), amoniak (NH3) dan air. Reaksi

oksidasi dapat dituliskan sebagai berikut:

3

Pengujian BOD menggunakan metode Winkler-Alkali iodida azida,

adalah penetapan BOD yang dilakukan dengan cara mengukur berkurangnya kadar

oksigen terlarut dalam sampel yang disimpan dalam botol tertutup rapat, diinkubasi

selama 5 hari pada temperatur kamar, dalam metode Winkler digunakan larutan

pengencer MgSO4, FeCl3, CaCl2 dan buffer fosfat. Kemudian dilanjutkan dengan

metode Alkali iodida azida yaitu dengan cara titrasi, dalam penetapan kadar oksigen

terlarut digunakan pereaksi MnSO4, H2SO4, dan alkali iodida azida. Sampel dititrasi

dengan natrium thiosulfat memakai indikator amilum (SNI 06-2503-1991).

2.3.2. (Chemical Oxygen Demand) COD

COD atau kebutuhan oksigen kimia adalah jumlah oksigen (mg O2) yang

dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik yang ada dalam air buangan limbah.

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemar air oleh zat-zar organik yang secara

alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan

berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Hal ini karena bahan organik yang ada

sengaja diuraikan secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat kalium bikromat

pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat, sehingga segala macam

bahan organik baik yang mudah terurai maupun yang kompleks dan sulit terurai akan

terjadi reaksi oksidasi (Boyd, 1990)

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik

yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Sebagian besar zat

organik melalui tes COD ini dioksidasi oleh K2Cr2O7 dalam keadaan asam yang

mendidih optimum,

E

Ag2SO4

aHbOc + Cr2O72- + H+ 2 + H2O + 2Cr+3

C CO

Kuning Hijau

Perak sulfat (Ag2SO4) ditambahkan sebagai katalisator untuk mempercepat

reaksi. Sedangkan merkuri sulfat ditambahkan untuk menghilangkan gangguan

klorida yang pada umumnya ada di dalam air buangan.

Untuk memastikan bahwa hampir semua zat organik habis teroksidasi maka

zat pengoksidasi K2Cr2O7 masih harus tersisa sesudah direfluks. K2Cr2O7 yang

tersisa menentukan berapa besar oksigen yang telah terpakai. Sisa K2Cr2O7 tersebut

ditentukan melalui titrasi dengan ferro ammonium sulfat (FAS). Reaksi yang

berlangsung adalah sebagai berikut:

Indikator ferroin digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi yaitu disaat

warna hijau biru larutan berubah menjadi coklat merah. Sisa K2Cr2O7 dalam larutan

blanko adalah K2Cr2O7 awal, karena diharapkan blanko tidak mengandung zat

organik yang dioksidasi oleh K2Cr2O7 (SNI -06-6989.24-2005).

2.3.3. Minyak/Lemak

Produk utama yang diperoleh dari tanaman kelapa sawit adalah minyak sawit

dan minyak inti sawit yang tergolong dalam lipida.

Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan

lipida, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi

larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya dietil eter (C2H5OC2H5), Kloroform

(CHCl3), benzena dan hidrokarbon lainnya, lemak dan minyak dapat larut dalam

pelarut yang disebutkan di atas karena lemak dan minyak mempunyai polaritas yang

sama dengan pelaut tersebut (Anonim, 2008).

Bahan-bahan dan senyawa kimia akan mudah larut dalam pelarut yang sama

polaritasnya dengan zat terlarut. Tetapi polaritas bahan dapat berubah karena adanya

proses kimiawi. Misalnya asam lemak dalam larutan KOH berada dalam keadaan

terionisasi dan menjadi lebih polar dari aslinya sehingga mudah larut serta dapat

diekstraksi dengan air. Ekstraksi asam lemak yang terionisasi ini dapat dinetralkan

kembali dengan menambahkan asam sulfat encer (10 N) sehingga kembali menjadi

tidak terionisasi dan kembali mudah diekstraksi dengan pelarut non-polar (Anonim,

2008).

Lemak dan minyak merupakan senyawa trigliserida atau triasgliserol, yang

berarti “triester dari gliserol”. Jadi lemak dan minyak juga merupakan senyawaan

ester. Hasil hidrolisis lemak dan minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Asam

karboksilat ini juga disebut asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang

panjang dan tidak bercabang (Anonim, 2008).

Selain itu minyak industri kelapa sawit mengandung kadar air 95 %, 4,5%

padatan dalam bentuk terlarut/teruspensi dan 0,5 % minyak/lemak dalam bentuk

2.3.4. Pembentukan Lemak dan Minyak

Lemak dan minyak merupakan senyawaan trigliserida dari gliserol . Dalam

pembentukannya, trigliserida merupakan hasil proses kondensasi satu molekul

gliserol dan tiga molekul asam lemak (umumnya ketiga asam lemak tersebut

berbeda–beda), yang membentuk satu molekul trigliserida dan satu molekul air

(Ginting, 2002).

Minyak/lemak merupakan bahan pencemar yang banyak ditemukan

diberbagai perairan dan sumber pencemarnya adalah dari agroindustri. Minyak tidak

larut dalam air sehingga mengambang diatas permukaan air yang tercemar. Semua

jenis minyak mengandung senyawa volatile yang mudah menguap (Ginting, 2002).

Lemak termasuk senyawa organik yang relatif stabil dan sulit diuraikan oleh

bakteri. Lemak dapat dirombak oleh senyawa asam yang menghasilkan asam lemak

dan gliserin. Pada keadaan basa, gliserin akan dibebaskan dari asam lemak akan

terbentuk garam basa (Manik, 2003).

Kandungan minyak yang masuk kedalam kolam akan mempengaruhi aktifitas

bakteri, yaitu minyak tersebut berperan sebagai isolasi antara substrat dengan bakteri.

Juga minyak tersebut jika bereaksi dengan alkali dapat membentuk sabun berbusa

yang sering mengapung dipermukaan kolam dan bercampur dengan benda-benda

yang lain dan disebut dengan “scum” (Naibaho, 1995).

2. 4. Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit

Tandan buah sawit yang diolah di pabrik akan menghasilkan minyak sawit,

cangkang, serat dan tandan kosong. Dalam pengolahan terdapat bahan yang tidak

termanfaatkan seperti tandan kosong dan air buangan pabrik. Karena kapasitas pabrik

yang cukup besar yaitu antara 10 – 60 ton TBS/jam maka bahan bnuangan tersebut

dapat mempengaruhi lingkungan (Naibaho, 1995).

Limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolah kelapa sawit adalah air, drab, air

tergantung pada sistem pengolahan, kapsitas dan keadaan peralatan klarifikasi

(Naibaho, 1995).

Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) bertujuan untuk

membuang atau mengurangi kandungan limbah yang membahayakan kesehatan serta

tidak mengganggu lingkungan tempat pembuangannya. Proses pengolahan limbah

cair PKS terdiri dari perlakuan awal dan pengendalian lanjutan (Said, 1996).

Pengolahan limbah adalah kegiatan terpadu yang meliputi kegiatan

pengurangan (minimization), segregasi (segregation), penanganan (handling),

pemanfaatan dan pengolahan limbah. Dengan demikian untuk mencapai hasil yang

optimal, kegiatan-kegiatan yang melingkupi pengelolaan limbah perlu dilakukan dan

bukan hanya mengandalkan kegiatan pengolahan limbah saja (Loehr, 1997).

Teknik pengolahan air limbah adalah pengolahan limbah pabrik yang belum

memenuhi persyaratan (BOD,COD dan lain-lain). sehingga air yang keluar dari

pabrik diharapkan memnuhi persyaratan sebagai air bersih.

Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit dilakukan dengan dua metode

yaitu :

1. Sistem Aplikasi Lahan (Land Application)

2. Sistem Kolam (Ponding system)

2.4.1. Sistem Aplikasi Lahan (Land Application)

Sistem ini hanya menggunakan beberapa kolam limbah untuk pengolahan,

selanjutnya hasil yang akhir dimanfaatkan ke areal tanaman yang dapat sebagai

substitusi pemupukan di lahan-lahan tanaman yang telah dibuat sistem

pendistribusiannya (Nainggolan, 2011).

Aplikasi limbah cair PKS dapat dilakukan dengan metode flatbed (perparitan)

dimana limbah cair dialirkan/dipompakan dari IPAL fakultatif kedalam bak dan

selanjutnya mengalir sacara grafitasi melalui saluran. Pembuatan saluran dan teras

dihubungkan dengan saluran parit yang dapat mengalirkan limbah dari atas ke bawah

dengan kemiringan tertentu (Nainggolan, 2011).

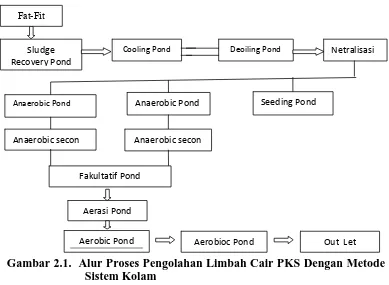

2.4.2. Sistem Kolam (Ponding System)

Untuk menanggulangi masalah limbah cair pada Unit Pengolahan Limbah

(UPL) di pabrik-pabrik pengolahan sawit pada umumnya menggunakan unit-unit

kolam pengolahan. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menggunakan sistem ini pada

umumnya mempergunakan lahan yang cukup luas dan mempunyai beberapa tahapan

untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan bahan baku mutu yang ditetapkan

oleh Pemerintah (Nainggolan, 2011).

Pengolahan dengan system kolam masih dianggab murah terutama pada

perkebunan yang jauh dari kota, akan tetapi masih membutuhkan waktu “retention

time” yang lama dengan skema sebagai berikut:

Sludge Recovery Pond

Cooling Pond Deoiling Pond Netralisasi

Seeding Pond Anaerobic Pond Anaerobic Pond

Anaerobic secon Anaerobic secon

Fakultatif Pond

Aerasi Pond

Aerobic Pond Fat-Fit

Aerobioc Pond Out Let

2.4.2.1 Fat Fit (Kolam pengumpulan Losis Minyak)

Pada kolam ini minyak yang masih ada terikut dengan limbah cair hasil proses

klarifikasi dan dapat dikutip kembali (Naibaho, 1995).

2.4.2.2. Sludge Recovery Pond (Kolam Pengendapan Lumpur)

Lumpur yang berasal dari limbah industri Pabrik Kelapa Sawityaitu serat-serat halus

dari TBS ikut serta dalam limbah cair, untuk itu perlu dilakukan pengendapan

dikolam ini (Nainggolan, 2011).

2.4.2.3. Pendinginan (Cooling Tower)

Air limbah agar keluar dari pabrik umumnya masih panas (500-700) dan masih

diperlakukan pendinginan sesuai dengan kondisi pengendalian limbah yang

diinginkan bakteri. Pengendalian limbah yang menggunakan bakteri mesophill

memerlukan pendinginan hingga 400C, sedangkan pengendalian dengan

menggunakan bakteri thermopill memerlukan suhu pengendalian 600C, maka tidak

perlu didinginkan.

Pendinginan dilakukan dengan dua cara yaitu :

i. Menara pendingin,pendinginan air limbah dengan menggunakan menara, yang

kemudian dibantu dengan bak pendingin, alat ini mampu menurunkan suhu

limbah dari 600C menjadi 400C.

ii. Kolam pendingin, yaitu pendingin limbah yang dikombinasikan dengan

dengan pengutipan minyak. Pendinginan didalam kolam dilakukan selama 48

jam. Pendinginan sering mengalami kegagalan terutama akibat aliran didalam

kolam pendingin tidak baik, yaitu seolah olah ada aliran yang terlokalisir.

Oleh sebab itu dicoba memperbesar ukuran kolam yang mampu menampung

2.4.2.4 Deoiling Pond

Berfungsi sebagai tempat pendinginan drab akhir dan juga dapat

dikombinasikan dengan pengutipan minyak. namun untuk pengutipan minyak tidak

diperlukan juga sistem klarifikasi yang sudah efektif. Drab akhir yang keluar dari

pabrik temperaturnya 700C, untuk itu hrus diturunkan menjadi 400C maksimum. Pada

temperatur inilah bakteri hidup dan berkembang dengan baik (Naibaho, 1995).

2.4.2.5 Netralisasi

Limbah yang masih asam tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroba, oleh

sebab itu perlu dinetralkan dengan penambahan bahan kimia atau cairan alkali. Bahan

yang sering ditambahkan soda api, kapur tohor, abu tandan kosong dan cairan limbah

yang sudah netral.

Pemberian soda api mempunyai kelemahan yaitu :

i. Mudah bereaksi dengan asam lemak, sehingga jumlah NaOH yang diperlukan

bukan hanya untuk menetralkan minyak dan membentuk sabun.

ii. Harga soda api mahal dibanding dengan kapur tohor dan abu tandan kosong

yang menyebabkan perbedaan ongkos olah nyata.

Pemakaian bahan penetral didasarkan kepada keasaman limbah dan kadar

minyak yang terkandung. Pemakaian ini dapat diketahui secara uji laboratorium.

Dengan dasar pencapaian pH maka dianjurkan pemakaian kapur tohor yang sedikit

lebih murah dari soda api dan lebih mahal dari abu tandan kosong. Jumlah kapur

tohor yang diperlukan adalah 25 kg/m3 limbah.

Netralisasi dapat dibantu dengan perlakuan sirkulasi yaitu memakai sludge

yang berasal; dari kolam fakultatif yang selalu mempunyai pH netral (Naibaho,

1995).

2.4.2.6. Kolam Pembiakan (Seeding Pond)

Kolam dengan kapasitas 3900 m3 berfungsi untuk pembiakan bakteri yang

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan bakteri. .Sebagian bakateri akan

dimasukkan kedalam kolam anaerobik pada waktu-waktu tertentu.Pada teknik ini

memanfaaatkan mikroba untuk menetralisasi keasaman cairan limbah.

Pengasaman bertujuan agar limbah cair yang mengandung bahan organik

yang lebih mudah mengalami biodegradasi dalam suasana anaerobik. Limbah cair

dalam kolam mengalami asidifikasi, yaitu terjadinya kenaikan konsentrasi asam-asam

yang mudah menguap, waktu penahanan hidrolisis limbah cair dalam kolam

pengasaman selama 5 hari kemudian sebelum diolah diunit pengolahan limbah kola

anaerobik, limbah dinetralkan lebih dahulu dengan menambahkan kapur tohor hingga

mencapai pH 7,8-7,5 (Naibaho, 1995).

2.4.2.7 Kolam Anaerobik (Anaerobic Pond)

Dengan kapasitas 9000 m3 adalah tempat proses perombakan limbah cair oleh

mikroba secara anaerobik (tanpa ketersediaan oksigen). Pengolahan utama limbah

pabrik kelapa sawit terjadi di kolam ini dimana lemak di ubah menjadi gas metana.

Kolam anaerobik ini dapat menampung air limbah hasil pengolahan pabrik kelapa

sawit selama 60 hari. Untuk lebih mengaktifkan reaksi terjadinya metana, maka

cairan dalam dari kolam anaerobik belakang harus dipompa secara terus menerus

setiap 24 jam perhari ke kolam anaerobik dimuka sehingga terbentuk aliran sirkulasi.

Apabila bakteri dalam kolam itu kurang aktif, maka dapat diambil bakteri dari kolam

pembiakan bakteri, dimana air dalam kolam ini pHnya harus dijaga minimal

(Naibaho, 1995).

2.4.2.8. Kolam Aerasi

Kolam Aerasi ini digunakan untuk memperkaya cairan limbah dengan oksigen

dan membunuh bakteri anaerobik dengan cara menyebarkan cairan limbah ke udara

dengan menggunakan aerator.

Aerator berfungsi untuk memperbesar persinggungan antara air limbah

diketinggian dan kemungkinan dijatuhkan pada kayu-kayu sehingga membentuk

percikan. Dengan terbentuknya percikan tersebut terjadi pengikatan O2 dari udara

oleh air limbah, disamping itu juga dapat menghilangkan sisa-sisa gas dan

menonaktifkan bakteri-bakteri anaerobik.

Kolam aerasi dibuat kedalamannya 3 meter dan ditempatkan alat yang dapat

meningkatkan jumlah oksigen terlarut dalam air, dengan tujuan agar dapat

berlangsung reaksi oksidasi dengan baik. Oksigen yang diberikan ada batas daya larut

dalam air yaitu 7 ppm, oleh sebab itu pemberian oksigen dianggap berhenti jika

oksigen terlarut 7 ppm, dan jika menurun kembali diulangi. Maka setiap kolam aerasi

ditempatkan unit alat aerator (Naibaho, 1995).

2.4.2.9. Kolam Aerobik (Aerobic Pond)

Dapat menampung cairan limbah untuk 15 hari olah. Kolam ini merupakan

kolam terakhir dalam proses pengolahan limbah cair dan dipakai untuk memberikan

kesempatan cairan dari kolam pengendapan untuk menyerap lebih banyak oksigen

dari udara. Kolam ini dibuat dangkal dengan kedalaman 2,5 m agar cahaya matahari

dapat menembus hingga ke dasarnya dan dibuat lebih luas agar proses pengendapan

benar-benar sempurna sebelum dibuang ke sungai. Diharapkan pada kolam ini

oksigen yang terlarut sudah semakin banyak dan dapat menurunkan limbah dari BOD

600 ppm-800 ppm menjadi BOD 75 ppm-125 ppm. Kolam ini adalah kolam yang

terakhir dan air limbah telah dapat dialirkan ke sungai (Naibaho, 1995) .

Saat ini juga tren pengelolaan limbah di industri yaitu menjalankan secara

terintegrasi kegiatan pengurangan, segregasi dan handling limbah sehingga menekan

biaya dan menghasilkan output limbah yang lebih sedikit serta minim tingkat

pencemarnya. Integrasi dalam pengelolaan limbah tersebut kemudian dibuat menjadi

berbagai konsep seperti: produksi bersih (cleaner production), atau minimasi limbah

(waste minimization) (Rahman, 2009).

Bila pengelolaan limbah hanya diarahkan pada kegiatan pengolahan limbah

membutuhkan lahan yang lebih luas, peralatan lebih banyak, teknologi dan biaya

yang tinggi. Kegiatan pendahuluan pada pengelolaan limbah (pengurangan, segregasi

dan penanganan limbah) akan sangat membantu mengurangi beban pengolahan

limbah di IPAL.

2.5. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit

Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian

lingkungan. Adapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik maupun

industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat

setempat. Jadi teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan

teknologi masyarakat yang bersangkutan.

Berbagai teknik pengolahan air buangan untuk menyisihkan bahan polutannya

telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik-teknik pengolahan air buangan

yang telah dikembangkan tersebut menjadi 3 metode pengolahan:

1. Pengolahan secara fisika

2. Pengolahan secara kimia

3. Pengolahan secara biologi

Untuk suatu jenis air buangan tertentu, ketiga metode pengolahan tersebut

dapat diaplikasikan secara sendiri-sendiri atau secara kombinasi (Anonim, 2011).

2.5.1 Pengolahan Secara Fisika

Proses pengolahan secara fisika dilakukan dengan cara memberikan perlakuan

fisik pada air limbah seperti menyaring, mengendapkan, atau mengatur suhu proses

dengan menggunakan alat screening, grit chamber, settling tank/settling pond.

Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan,

diharapkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah

mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu.

Penyaringan(screening) merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan

mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Parameter

desain yang utama untuk proses pengendapan ini adalah kecepatan mengendap

partikel dan waktu detensi hidrolis didalam bak pengendap.

Proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang

mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan

berikutnya. Flotasi juga banyak digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan

tersuspensi (clarification) atau pemekatan lumpur endapan (sludge thickening)

dengan memberikan aliran udara ke atas (air flotation).

Proses adsorbsi, biasanya dengan karbon aktif, dilakukan untuk menyisihkan

senyawa aromatik dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan

untuk menggunakan kembali air buangan tersebut.

Teknologi membran (reverse osmosis) biasanya diaplikasikan untuk uni-unit

pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditujukan untuk menggunakan kembali

air yang diolah. Biaya instalasi dan operasinya sangat mahal (Anonim, 2011).

2.5.2. Pengolahan Secara Kimia

Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk

menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap (koloid), logam-logam

berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia

tertentu yang diperlukan. Penyisihan bahan-bahan tersebut, yaitu dari yang tak dapat

diendapkan menjadi mudah diendapkan (flokulasi-koagulasi), baik dengan atau tanpa

reaksi oksidasi-reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi.

Pengendapan bahan tersuspensi yang tidak mudah larut dilakukan dengan

membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan koloidnya agar terjadi netralisasi

muatan koloid tersebut, sehingga akhirnya mengendap.

Pada dasarnya kita dapat memperoleh efisiensi tinggi dengan pengolahan secara

kimia, akan tetapi biaya pengolahan menjadi mahal karena memerlukan bahan kimia

2.5.3. Pengolahan Secara Biologi

Pabrik Kelapa Sawit dengan air buangan yang mengandung bahan organik

yang terdegradasi telah dilakukan pengolahan limbah tersebut melalui proses

biologis.

Proses biologis dapat mengurangi kosentrasi BOD limbah hingga 90 %.

Dekomposisi anaerobik meliputi penguraian bahan organik majemuk menjadi

asam-asam organik dan selanjutnya di uraikan menjadi gas-gas dan air. Selanjutnya air

limbah di alirkan ke dalam kolam pengasaman dengan waktu penangan hidrolisis

selama 5 hari. Air limbah di dalam kolam ini mengalami asidifikasi yaitu terjadinya

kenaikan konsentrasi asam-asam mudah menguap dari 1000 – 5000 mg/L sehingga

air limbah yang mengandung bahan organik lebih mudah mengalami biodegrasi

dalam suasana anaerobik. Sebelum diolah di Unit Penanganan Limbah (UPL)

anaerobik, limbah dinetralkan terlebih dahulu dengan menambahkan kapur tohor

sehingga mencapai pH antara 7,0 – 7,5 (Anonim, 2003)

Proses biologi dilakukan dengan cara memberikan perlakuan atau proses

biologi terhadap air limbah seperti penguraian atau penggabungan substansi biologi

dengan lumpur aktif (activated sludge), attached growth filtration, aerobic process

dan an-aerobic process.

Pengolahan limbah cair kelapa sawit dengan cara biologis adalah sebagai

berikut:

1. Kolam Perombakan Anaerobik I dan Anaerobik II

Limbah yang berasal dari pemisah minyak diikuti dengan mengalirkan

bahan aktif dari kolam pengasaman kedalam kolam anaerobik primer.

Pengubahan senyawa organik majemuk terjadi disini, menjadi senyawa

asam yang mudah menguap. Bakteri yang berperan adalah bakteri

penghasil asam. BOD dan COD mengalami penurunan dalam suasan

netral dan waktu penahan hidrolisis selama 40 hari.

2. Kolam Perombakan Anaerobik Sekunder I dan Anaerobik Sekunder II

menjadi gas CO, CH4, H2S, H2O. Waktu penahanan hidrolisis selama 24

hari dengan efisiensi 80%.

3. Kolam Fakultatif

Pada permukaan kolam terjadi oksidasi aerobik, lumpur mengendap

didasar kolam mengalami fermentasi anaerobik. Pada tahap ini terjadi

penurunan BOD dan COD. Waktu penahan hidrolisis selama 18 hari

4. Kolam Aerobik I dan Aerobik II

Pada Kolam aerobik ini bakteri memerlukan oksigen untuk pertumbuhan

maupun respirasi. Dengan waktu penahanan hidrolisis 14 hari kolam ini

dapat meningkatkan efisiensi perombakan sehingga menurunkan BOD

dan COD (Satria, 1999).

Teknik Pengolahan Limbah Cair PKS dengan Sistem Anaerobik Secara

konvensional dilakukan secara biologis dengan menggunakan sistem

kolam, yaitu limbah cair diproses di dalam satu kolam anaerobik dan

aerobik dengan memanfaatkan mikroba sebagai perombak BOD dan

menetralisir ke-asaman cairan limbah. Hal ini dilakukan karena

pengolahan limbah dengan menggunakan teknik tersebut cukup

sederhana dan dianggap murah. Namun demikian lahan yang diperlukan

untuk pengolahan limbah sangat luas, yaitu sekitar 7 ha untuk PKS yang

mempunyai kapasitas 30 ton TBS/jam (Loehr, 1977).

Kebutuhan lahan yang cukup luas pada teknik pengolahan limbah dengan

menggunakan sistem kolam dapat mengurangi ketersediaan lahan untuk

kebun kelapa sawit. Waktu retensi yang diperlukan untuk merombak

bahan organik yang terdapat dalam limbah cair ialah 120 – 140 hari (

Sugiharto, 1987).

Efisiensi perombakan limbah cair PKS dengan sistem kolam hanya

sebesar 60% – 70%. Disamping itu pengolahan limbah PKS dengan

masa retensi men-jadi lebih singkat dan baku mutu limbah tidak dapat

tercapai (Hartono, 2008)

Untuk suatu jenis air limbah tertentu, ketiga jenis proses dan alat

pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara sendiri-sendiri atau

dikombinasikan. Pilihan mengenai teknologi pengolahan dan alat yang

digunakan seharusnya dapat mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi

dan pengelolaannya (Rahman, 2009)

2.6. Limbah Padat Pabrik Kelapa Sawit

Limbah padat yang yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit adalah

tandan kosong, serat dan tempurung. Limbah tandan kosong kadang-kadang

mengandung buah tidak lepas diantara celah-celah ulir dibagian dalam (Naibaho,

1995).

Tandan Kosong Kelapa Sawi (TKKS) adalah Limbah Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS)

yang jumlahnya sangat melimpah. Setiap pengolahan 1ton TBS menghasilkan 230 kg tandan

kosong kelapa sawit. Pengolahan dan pemanfaatan TKKS oleh PKS masih sangat terbatas.

Alternatif lain dengan menimbun (open dumping) untuk dijadikan mulsa di perkebunan kelapa sawit atau diolah menjadi kompos (anonim, 2008).

Pemanfaatan Tandan Kosong Sawit (TKS) yang pada umumnya dilaksanakan

saat ini sebagai mulsa dan sumber unsur hara di perkebunan tidak selalu dapat

diterapkan terutama pada areal yang topografnya berbukit-bukit dan lokasinya jauh

dari PKS karena biaya distribusinya mahal. Disamping itu unsur hara yang terdapat

pada TKS sangat rendah dan proses dekomposisinya secara alami lambat.

Dekomposisi TKS dengan limbah cair PKS merupakan suatu pilihan yang penting

dalam pengelolaan limbah agroindustri kelapa sawit (Mardiana, 2008).

Berbagai penelitian telah dilakukan menunjukkan bahwa limbah tandan kosong

kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.Tandan Kosong Kelapa

Sawit (TKKS) terdiri dari beberpa bahan organik dengan komposisi CaO 3,3%, MgO

Pemanfaatan Limbah tandan kosong kelapa sawitdapa dijelaskan sebagai

berikut:

2.6.1. TKKS untuk pupuk organik.

Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk

organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan

tanaman. Tandan kosong kelapa sawit mencapai 23% dari jumlah pemanfaatan

limbah kelapa sawit tersebut sebagai alternatif pupuk organik juga akan memberikan

manfaat lain dari sisi ekonomi.

Ada beberapa alternatif Pemanfaatan TKKS yang dapat dilakukan sebagai

berikut:

a. Pupuk Kompos

Pupuk kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami proses

fermentasi atau dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada

prinsipnya pengomposan TKSS untuk menurunkan nisbah C / N yang

terkandung dalam tandan agar mendekati nisbah C / N tanah. Nisbah C /

N yang mendekati nisbah C / N tanah akan mudah diserap oleh tanaman.

b. Pupuk Kalium

Tandan kosong kelapa sawit sebagai Limbah padat dapat dibakar dan

akan menghasilkan abu tandan. Abu tandan tersebut ternyata memiliki

kandungan 30-40% K2O, 7% P2O5, 9% CaO, dan 3% MgO. Selain itu

juga mengandung unsur hara mikro yaitu 1.200 ppm Fe, 1.00 ppm Mn,

400 ppm Zn, dan 100 ppm Cu. Sebagai gambaran umum bahwa pabrik

yang mengolah kelapa sawit dengan kapasitas 1200 ton TBS/ hari akan

menghasilkan abu tandan sebesar 10,8%/hari. Setara dengan 5,8 ton

KCL, 2,2 ton kiersit, dan 0,7 ton TSP. dengan penambahan polimer

tertentu pada abu tandan dapat dibuat pupuk butiran berkadar K2O