ANALISA ION KALIUM (K) PADA DAUN KELAPA SAWIT SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) DI

PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MEDAN

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya

ARDIANSYAH TANJUNG 072401038

PROGRAM STUDI D3 KIMIA ANALIS DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

ANALISA ION KALIUM (K) PADA DAUN KELAPA SAWIT SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) DI

PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MEDAN

KARYA ILMIAH

ARDIANSYAH TANJUNG 072401038

PROGRAM STUDI D 3 KIMIA ANALIS DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PERSETUJUAN

Judul : ANALISA ION KALIUM (K) PADA DAUN

KELAPA SAWIT SECARA SPEKTRO-FOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) DI PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MEDAN

Kategori : TUGAS AKHIR

Nama : ARDIANSYAH TANJUNG

NIM : 072401038

Program Studi : D3 KIMIA ANALIS

Departemen : KIMIA

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Disetujui di : Medan, Juni 2010

Diketahui/Disetujui Oleh :

Departemen Kimia FMIPA USU

Ketua , Dosen Pembimbing

PERNYATAAN

ANALISA ION KALIUM (K) PADA DAUN KELAPA SAWIT SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) DI

PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MEDAN

KARYA ILMIAH

Saya mengakui bahwa Karya Ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri. Kecuali beberapa kutipan dari ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Juni 2010

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang mencurahkan rahmat, berkah dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan karya ilmiah ini yang merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan Studi Program Diploma 3 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Semoga niat dan amalan ini dapat dinilai sebagai ibadah. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan dikemudian hari.

Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, dengan judul “ ANALISA ION KALIUM (K) PADA DAUN KELAPA SAWIT

SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) ”.

Selesainya Karya Ilmiah ini juga tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Orang tua tercinta Ibunda Masroihanah.S.pd dan Ayahanda Abdul Hakim Tanjung yang telah memberikan do’a restunya yang tiada terhingga, dan telah banyak memberikan pengorbanan moril maupun materil serta kesabaran yang tulus, serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

2. Ibu DR. Rumondang MS, selaku Ketua Departemen Kimia FMIPA USU. 3. Ibu Dr,Marpongahtun,M.Sc selaku Ketua Program Studi D3 Kimia Analis 4. Bapak Prof.Dr.Zul Alfian,M.Sc sebagai dosen pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Drs.Eka Nuryanto,MSi, yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penulisan laporan PKL dan Karya Ilmiah ini.

6. Bapak Baharuddin AR,B.Sc, selaku penanggung jawab laboratorium tanah dan daun, seluruh karyawan PPKS Medan khususnya laboratorium tanah dan daun terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.

7. Abang dan kakak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

8. Rekan-rekan mahasiswa/I Kimia Analis D-3 angkatan 2007 sekaligus sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesmpurnaan dalam materi dan penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak yang dapat menjadi bahan masukan bagi penulis. Semoga penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Medan, Juni 2010

ABSTRAK

ANALYSIS ION POTASSIUM (K) AT PALM LEAF WITH METHOD BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROFOTOMETRY (AAS) IN INDONESIA

OIL PALM RESEARCH INSTITUTE (PPKS) MEDAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN i

PERNYATAAN ii

PENGHARGAAN iii

ABSTRAK iv

ABTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Permasalahan 2

1.3. Tujuan 2

1.4. Manfaat

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 3

2.1. Kelapa Sawit 3

2.2. Perkebunan Kelapa Sawit 3

2.3. Daun Kelapa Sawit 5

2.3.1. Kesatuan Contoh Daun (KCD) 7

2.3.2. Susunan Letak Daun Kelapa Sawit 9 2.4. Pengambilan Contoh Daun Tanaman Muda Kelapa Sawit 9 2.4.1. Syarat Dalam Pengambilan Contoh Daun Kelapa Sawit 10 2.5. Unsur Hara Pada Tanaman Kelapa Sawit 11

2.6. Serapan Daun 11

2.7. Kalium 12

2.7.1. Sejarah Kalium 12

2.7.2. Sifat-sifat Kalium 13

2.8. Manfaat Kalium Pada Tanaman 13

2.9. Gejala Kekurangan Unsur Hara Kalium Bagi Tanaman 13

2.10. Spektrofotometri Serapan Atom 15

2.10.1. Pendahuluan 15

2.10.2. Prinsip Dasar Analisa SSA 17

2.10.3. Instrumentasi 17 2.10.3.1.Skema Peralatan SSA 17 2.10.3.2.Cara Kerja SSA 18

2.11. Persiapan Contoh Daun 19

2.11.1. Membersihkan Contoh Daun Kelapa Sawit 19 2.11.2. Mengeringkan dan Menggiling 19

BAB 3 METODOLOGI PERCOBAAN 20

3.1. Alat 21

3.2. Bahan 22

3.4. Prosedur Penetapan Kalium (K) Pada Daun Kelapa Sawit 3.4.1.Prosedur Destruksi Basa (HNO3 + HClO4) Daun

Kelapa Sawit 22 3.4.2.Prosedur Penetapan Kalium (K) Daun Kelapa Sawit

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 23

4.1. Hasil 23

4.2. Perhitungan 24

4.2.2. Menghitung Kadar Kalium (K) Daun Kelapa Sawit 24

4.3. Pembahasan 25

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 26

4.1. Kesimpulan 26

4.2. Saran 26

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 . Data hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar

Unsur Kalium (K)

Tabel 2 Tanaman Sawit Muda ( < 6 tahun ) daun ke 17

Tabel 3 Tanaman Sawit Dewasa ( > 6 tahun ) daun ke 17

Tabel 4.1. Absorbansi Larutan K Standar 24

Tabel 4.2.1. Data dan Perhitungan Kadar Kalium (K) dari sampel daun kelapa

sawit pada minggu pertama 24

Tabel 4.2.2. Data dan Perhitungan Kadar Kalium (K) dari sampel daun kelapa

sawit pada minggu kedua 25

Tabel4.2.3. Data dan Perhitungan Kadar Kalium (K) dari sampel daun kelapa

DAFTAR GAMBAR

Halaman

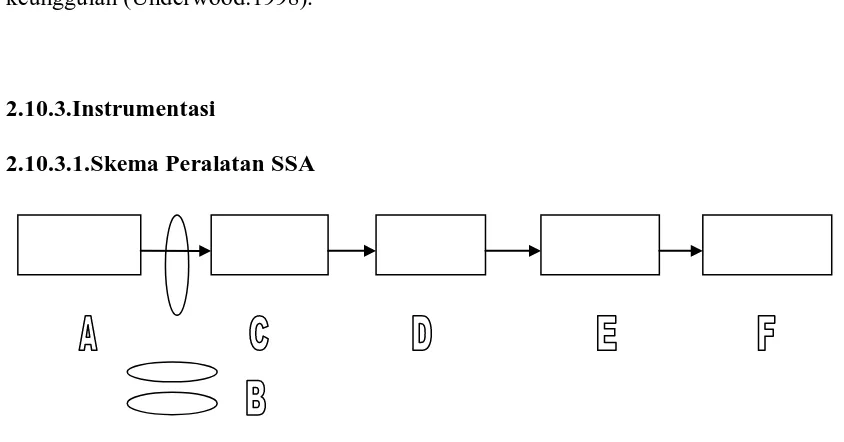

Gambar.1.Bagan Alat Spektrofotometer Serapan Atom 28

ABSTRAK

ANALYSIS ION POTASSIUM (K) AT PALM LEAF WITH METHOD BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROFOTOMETRY (AAS) IN INDONESIA

OIL PALM RESEARCH INSTITUTE (PPKS) MEDAN

ABSTRACT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan unsur hara untuk tanaman kelapa sawit biasanya diduga melalui analisis

dari bahan panen dan daun batang sebagai pedoman yang mudah untuk dapat

memberikan indikasi kebutuhan unsur hara buatan tanaman kelapa sawit adalah dari

hasil analisis daun.

Hal ini disebabkan karena daun merupakan bagian yang paling efektif dari

tanaman. Dari hasil analisis daun akan dapat diperoleh petunjuk secara kuantitatif

unsur hara yang diserap oleh tanaman baik yang berasal dari tanah, air hujan, dan

pupuk yang ditambahkan.

Interpretasi hasil analisis daun secara nyata dapat menunjukkan defisiensi yang

terjadi dengan membandingankan angka tarif krisis untuk daun kelapa sawit. Dari

angka hasil analisis daun yang diperoleh dari laboratorium kemudian dibandingkan

dengan angka tarif krisis, maka akan dapat disimpulkan gejala kekurangan unsur hara

Pada tanaman, Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion yang

tergantung pada jenis mineral pembentuk tanah dan kondisi cuaca setempat, Kalium di

dalam jaringan tetap berbentuk ion dan tidak ditemukan dalam bentuk senyawa

organik yang bersifat mudah bergerak sehingga siap dipindahkan dari satu organ ke

organ lain yang membutuhkan.Secara umum peran kalium berhubungan dengan

proses metabolisme seperti fotosintesis dan respirasi, sedangkan Gejala awal

defesiensi Kalium pada tanaman adalah terlihat pada daun yang muncul warna kuning

di pinggir dan diujung daun yang sudah tua, yang akhirnya mengering dan rontok

yang diikuti dengan batang dan cabang yang lemah dan mudah rebah.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan analisa unsur hara Kalium pada

daun kelapa sawit secara spektrofotometri.

1.2. Permasalahan

Beberapa jumlah kadar unsur hara Kalium yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa

sawit untuk menghindari tanah kekurangan Kalium dapat ditentukan berapa banyak

pupuk Kalium yang harus diberikan pada tanaman sehingga diperoleh pertumbuhan

yang cepat dan hasil buah yang maksimal.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah :

Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanaman kelapa sawit berdasarkan ion Kalium

1.4. Manfaat

Analisa ini digunakan untuk mengetahui apakah daun kelapa sawit kekurangan unsur

hara Kalium dan mempersiapkan berapa banyak ion Kalium yang dibutuhkan daun

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelapa Sawit

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kelapa sawit diperkirakan berasal dari Nigeria,

Afrika Barat. Namun ada pula yang menyatakan bahwa tanaman tersebut dari

Amerika yakni dari Brazilia. Zeven menyatakan bahwa tanaman kelapa sawit berasal

dari daratan tersier, yang merupakan daratan penghubung yang terletak antara Afrika

dan Amerika. Kedua daratan ini kemudian terpisah oleh lautan menjadi banua Afrika

dan Amerika sehingga tempat asal komoditas kelapa sawit ini tidak lagi

dipermasalahkan orang.

Kelapa sawit (Elaeis guineesis) saat ini telah bekembang pesat di Asia

Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, dan justru bukan di Afrika barat atau

Amerika yang dianggap sebagai daerah asal-usulnya. Masuknya bibit kelapa sawit ke

Indonesia pada tahun 1948 hanya sebanyak 4 batang yang berasal dari Bourbon

(Mauritius) dan Amsterdam. Keempat batang bibit kelapa sawit tersebut ditanam di

Kebun Raya Bogor dan selanjutnya disebarkan ke Deli Sumatera Utara.

2.2. Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut Hunger (1924) pada tahun 1869 Pemerintah Kolonia Belanda

Pelopor perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet yang

berasal dari Belgia. Beliau pada tahun 1911 membudidayakan kelapa sawit secara

komesial dalam perkebunan Sungai Liput (Aceh) dan Pulu Raja (Asahan).

Pada masa penjajahan Jepang 1942, pemerintah pendudukan meneruskan

perkebunan kelapa sawit ini dan hasilnya dikirim ke Jepang sebagai bahan mentah

industri perang. Kemudian semua terhenti karena terjadinya serangan sekutu pada

tahun 1943.

Pada tahun 1947 Pemerintah Belanda merebut kembali dua pertiga dari

perkebunan yang pernah dikuasai kelaskaran. Kemudian menjelang akhir tahun 1948

maskapai-maskapai perkebunan asing hampir memperoleh perkebunan mereka

masing-masing dan menjadi milik mereka kembali.

Pada akhir tahun 1957 seluruh perusahaan milik maskapai Belanda diambil

alih oleh Pemerintah Indonseia. Namun milik perusahaan Inggris, Prancis, Belgia, dan

Amerika dikembalikan lagi kepada miliknya pada akhir Desember 1967.

Pada masa pemerintahan Orde Lama relatif perkebunan sawit sangat terlantar,

karena tidak ada peremajaan dan rehabilitasi pabrik. Akibatnya produksi sangat

menurun drastis dan kedudukan Indonesia di dipasar internasional sebagai pemasok

minyak sawit nomor satu terbesar sejak tahun 1966 telah digeser oleh Malaysia hingga

sekarang ini.

Pada masa Orde baru telah mulai membangun kembali perkebunan kelapa

sawit secara besar-besaran dengan mengadakan peremajaan dan penanaman baru.

Selanjutnya pemerintah telah bertekad pula membangun perkebunan kelapa sawit

dengan mengembangkan melalui berbagai pola.

Sejak 1975 muncul berbagai pola pengembangan kelapa sawit seperti pola

Sumatera Utara (P3RSU). Kemudian proyek PIRBUN sejak 1977/1978, antara lain:

PIR Khusus, PIR Berbantuan. Selanjutnya sejak tahun 1986 muncul lagi PIR TRANS.

Sejak 1984 berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pertanian No.853/1984,

pengembangan perkebunan besar kelapa sawit dilakukan dengan pola PIR,

(Risza,S.1994).

2.3. Daun Kelapa Sawit

Daun (folium) pertama yang keluar pada stadia bibit adalah berbentuk anceolate,

kemudian muncul bifurcate dan menyusul bentuk pinnate. Pada bibit yang berumur 5

bulan misalnya akan dijumpai 5 lanceolate, 4 bifurcate dan 3 pinnate. Pada 12 bulan

akan ada 5 anceolate, 4 bifurcate dan 10 pinnate. Pangkal pelepah daun atau petiole

adalah bagian daun yang mendukung atau tempat duduknya helaian daun .

Daun kelapa sawit memiliki rumus daun 1/8, lingkaran atau spiralnya ada yang

berputar kekiri dan kekanan tetapi kebanyakan putar kekanan. Pengenalan ini penting

diketahui agar kita dapat mengetahui letak daun ke-9, ke-17 dan lain-lain yang dipakai

sebagai standar pengukuran pertumbuhan maupun pengambilan contoh daun dan

pengamatan lainnya. Produksi pelepah daun tergantung pada umur tanaman. Produksi

pelepah daun pada tanaman selama setahun dapat mencapai 20-30 kemudian akan

berkurang sesuai umur menjadi 18-25 atau kurang. Panjang cabang daun diukur dari

pangkalnya dapat mencapai 9 m pada tanaman dewasa sedang pada tanaman muda

kurang dari pangkal tersebut. Panjang pelepah ini dapat bervariasi tergantung pada

tipe varitasnya dan pengaruh kesuburan tanah. Pada tiap pelepah diisi oleh anak daun

di kiri kanan rachis. Jumlah anak daun pada tiap isi dapat mencapai 125-200. anak

daun yang tengah dapat mencapai panjang1,2 m. Berat satu pelepah dapat mencapai

Daun pertama yang keluar pada stadium benih berbentuk lanset (lanceolate),

beberapa minggu kemudian terbentuk daun berbelah dua (bifurcate) dan setelah

beberapa bulan terbetuk daun seperti bulu (pinnate) atau menyirip. Misalnya pada

bibit berumur lima bulan susunan daun terdiri atas 5 lanset, 4 berbelah dua, dan 10

berbetuk bulu. Susunan daun kelapa sawit mirip dengan kelapa (nyiur), yaitu

membentuk daun menyirip. Letak daun pada batang mengikuti pola tertentu yang

disebut filotaksis. Daun yang berurutan dari bawah ke atas membentuk suatu spiral,

dengan rumus daun 1/8. Terdapat dua pola filotaksis, yang secara sederhana dapat

dikatakan yang satu berputar kekiri, dan yang lain berputar kekanan, dimana

menunjukkan secara umum jumlah pohon yang jumlah filotaksisnya berputar kekiri

tidak berbeda dengan yang ke kanan, dan produktivitas pohon dengan kedua pola ini

pun tidak berbeda nyata. Hal ini berbeda dengan pendapat beberapa pakar mengenai

mengenai kalapa nyiur (cocos nucifera), yang kecendrungannya lebih banyak pohon

yang berpola filotaksis ke kiri, dan yang filotaksisnya ke kiri produktivitasnya dapat

20% lebih tinggi ketimbang yang kekanan. Sebenarnya pola filotaksis pada kelapa

sawit sangat rumit dan memiliki genetis.

Daun terdiri atas tangkai daun (petiole) yang pada kedua tepinya terdapat dua

baris duri (spines). Tangkai daun bersambung dengan tulang daun utama (rachis),

yang jauh lebih panjang dari tangkai dan pada kiri kanannya terdapat anak-anak daun

(pinna;pinnata). Tiap anak daun terdiri atas tulang anak daun (lidi) dan helai daun

(lamina). Anak daun terpanjang (pada pertengahan daun) dapat mencapai 250-300

helai per tahun pada pohon-pohon yang berumur 5-6 tahun, setelah itu di produksi

daun menurun menjadi 20-25 daun per tahun, (Semangun,H.2003).

Daun kelapa sawit membentuk suatu pelepah bersirip genap dan bertulang

mencapai 380 helai. Panjang anak daun dapat mencapai 120 cm. pelepah daun sejak

mulai terbentuk sampai tua mencapai waktu ±7 tahun, jumlah pelepah dalam 1 pohon

dapat mencapai 60 pelepah.

Luas permukaan daun tanaman dewasa dapat mencapai 15 meter. Daun kelapa

sawit berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan alat respirasi. Oleh

karena itu pemangkasan pelepah daun sejauh mungkin dihindarkan, kecuali pangkas

pendahuluan dan pangkas pemeliharaan.

Jika pelepah dapat dipertahankan lebih lama berarti semakin lama pula proses

fotosintesis berlangsung dan semakin banyak bahan makanan yang dikirim ke buah.

Hal ini berarti tandan akan meningkat lebih berat, (Risza,S.1994).

2.3.1. Kesatuan Contoh Daun (KCD)

Kesatuan contoh daun adalah satu unit areal yang dipakai sebagai tempat pengambilan

contoh daun dari pokok yang ditetapkan. Unit areal ini harus dapat mewakili suatu

luasan yang tertentu yang seragam dalam hal jenis tanah dan kesuburannya, umur

tanaman, perlakuan yang diberikan dan memiliki variasi yang kecil dalam hal-hal

lainnya. Luasnya tergantung pada keseragaman tanaman dan tanah, misalnya 20, 25,

32, ha sesuai dengan luas blok. Dari tiap KCD dipilih 30 pokok yang memenuhi syarat

untuk dipakai sebagai pokok contoh. Untuk mendapat keseragaman yang lebih baik

dan mengurangi faktor kebetulan maka dikenal sistim tersebar yang ditetapkan

berdasarkan luas dan jumlah pokok. Sebagai contoh untuk areal yang luasnya 20,25,

30 dan 35 ha akan terdapat penyebaran pokok contoh. Pengambilan contoh daun dapat

Untuk areal yang bergelombang atau berbukit penetapan pokok contoh tentu

tidak semudah diatas. Dalam hal ini diperlukan peta situasi yang benar dan

penempatan pokok secara tersebar agar mewakili tanaman pada areal tersebut.

Disamping cara tersebar ini, terdapat sistim lainnya yaitu sistim terpusat yakni

pokok contoh tersebut terkumpul pada 2 atau 3 barisan yang umumnya berada dengan

areal yang dianggap mewakili. Sistim ini dipakai kalau kondisi area dan tanaman

benar-benar homogen.

Pokok yang dipakai sebagai pokok contoh haruslah memenuhi beberapa

ketentuan seperti berikut :

a. Pokok normal

b. Sehat dan tidak terserang penyakit.

c. Tidak dekat dari jalan, parit atau bangunan.

d. Tidak bersebelahan dengan pokok mati atau sisipan

Pokok yang telah ditentukan ditandai dengan jelas, dinomori dan pokok ini

akan terus dipakai setahun sekali sebagai pokok contoh. Jika pokok contoh mati dapat

digantikan dengan pokok pada barisan yang sama. Untuk mempermudah mencari

pohon KCD, perlu dibuat tanda panah yang jelas dipinggir jalan atau pinggir blok.

Sementra itu, untuk rekomendasi pemupukan, contoh daun yang diambil dari pokok

contoh adalah daun yang ke-17. Daun ke-17 ini terpilih sebagai daun indikator yang

sensitiv atas perubahan yang terjadi dalam status hara. Jika karena suatu sebab daun

ke-17 rusak, maka dapat digantikan dengan daun dari pelepah ke-9 dari pokok yang

sama. Pokok yang sakit dapat digantikan oleh pokok tetangganya asal jelas disebut

nomornya dan pokok ini seterusnya akan dipakai sebagai gantinya. Pengenalan letak

2.3.2. Susunan Letak Daun Kelapa Sawit

Daun ke-9 maupun 17 ditentukan dengan memperhatikan susunan letak daun dapat

ditentukan dengan pedoman sebagai berikut :

a. Daun pertama adalah daun termuda, dimana helai daun telah mekar

seluruhnya.

b. Daun ke-3 letaknya 274 dari daun yang pertama dihitung dari daun kearah kiri

pada tanaman yang mempunyai pusingan spiral ke kanan dihitung kearah

kanan pada tanaman yang mempunyai pusingan ke kiri.

c. Daun ke-9 berada dibawah 1 agak kesebelah kiri pada spiral kanan agak

kekanan pada pokok yang berspiral kiri.

d. Daun ke-17 letaknya dibawah daun ke-9 agak ke kiri pada pokok yang

berspiral kanan dan agak ke kanan pada pokok yang berspiral kiri.

2.4. Pengambilan Contoh Daun Tanaman Muda Kelapa Sawit

Pengambilan contoh daun pada tanaman muda sampai umur 1,5 tahun menggunakan

daun pelepah ke-3 dan pada tanaman umur 1,5-2,5 tahun dipakai daun pelepah ke-9.

Pekerjaan pengambilan contoh daun ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tim yang

tetap hendaknya dibentuk pada setiap kebun atau afdeling. Pengambilanya hanya satu

kali setahun anggota tim dapat melakukan pekerjaan lain di luar waktu pengambilan

contoh daun tersebut. Cara lain adalah dengan meminta tenaga bantuan dari balai atau

PPKS. Setiap tim minimal terdiri 2 orang dan setiap hari hanya dapat menyelesaikan

satu KCD. Pengambilan sampel biasanya dilakukan minimal 2 bulan sesudah aplikasi

pupuk terakhir, tidak pada kemarau panjang dan dilakukan pada bulan yang sama

Contoh daun diambil mulai jam 7.00-12.00 dan tidak waktu hujan. Dari

pelepah daun ke-17 ini diambil masing-masing 3 helai anak daun sebelah kiri dan

kanan. Letak anak daun yang diambil ini berada kira-kira diantara 1/2-1/3 bagian dari

ujung pelepah atau pada titik ujung permukaan daun bagian atas pelepah.

Helai daun dibersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan aquadest, lalu 1/3

dari ujung dan pangkal daun dipotong, sedangkan bagian tengahnya dipakai sebagai

contoh setelah dibuang lidinya. Helai daun dari pokok-pokok satu KCD dikumpulkan

menjadi satu dan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan label yang berisi :

nama kebun, No.KCD, Afdeling, Blok, No.pelepah, tahun tanam, tanggal

pengambilan , dan nama petugas pencatat, (Adlin,U.L.2008).

2.4.1. Syarat Dalam Pengambilan Contoh Daun Kelapa Sawit

a. Dilakukan minimal 2 buah setelah pemupukan terakhir.

b. Tidak dilakukan pada musim kemarau panjang.

c. Tidak dilakukan pada bulan dengan curah hujan lebih dari 400 mm.

d. Untuk dapat membandingkan hasil analisa daun hendaknya pengambilan contoh

daun dilakukan pada bulan yang sama setiap tahunnya.

e. Untuk Tandan Buah Masak (TBM) pengambilan contoh daun dilakukan hanya

jika diperlukan dan pengambilan contoh daun mulai dapat dilakukan pada 6-12

bulan sesudah penanaman.

f. Pengambilan contoh daun dapat dilakukan oleh tim yang terdapat di setiap

afdeling atau divisi yang sebelumnya dilatih oleh lembaga yang terkait.

g. Satu tim untuk pengambilan contoh daun terdiri dari 2 orang, 1 orang untuk

mengambil daun dan 1 orang lagi untuk mengumpulkan contoh daun yang sudah

h. Pembuatan peta Pesatuan Kesatuan Daun (KCD) yang baik akan sangat

membantu kelancaran pengambilan contoh daun, (Warta PPKS, 2007).

2.5. Unsur Hara Pada Tanaman Kelapa Sawit

Menurut penelitian, setiap tanaman memerlukan paling sedikit 16 unsur (ada yang

menyebut zat) agar pertumbuhannya normal. Dari ke 16 unsur tersebut, tiga unsur

yaitu karbon hidrogen, dan oksigen diperoleh dari udara, sedangkan dari 13 unsur lagi

disediakan oleh tanah. Jadi tanah sebagai dapur bagi tanaman setidaknya harus

tersedia 13 jenis menu agar pertumbuhannya normal. Ke-13 unsur tersebut adalah

Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalsium (Ca), Kalium (K), Magnesium (Mg), Sulfur atau

Belerang (S), Klor (Cl), Ferum (fe), Mangan (Mn), Kuprum atau Tembaga (Cu), Zinc

atau Seng (Zn), Boron (B), dan Molibdenum (Mo). Akan tetapi terkadang tanah pun

tidak mengandung unsur-unsur tersebut secara lengkap, atau biasa pula terjadi karena

sudah habis tersedot.

2.6. Kalium

Kalium adalah unsur kimia yang memiliki lambang K dengan nomor atom 19. Kalium

merupakan logam ketujuh paling banyak dan terkandung sebanyak 2.4%( berat) di

dalam kerak bumi.Kebanyakan mineral kalium tidak terlarut di dalam air dan unsur

kalium sangat sulit diambil dari mineral – mineral tersebut. Kegunaan kalium yang

terpenting adalah dalam pembuatan pupuk, dan secara luas digunakan dalam

pembuatan kaca dan dalam proses pembuatan

2.6.1. Sejarah Kalium

Unsur ini ditemukan oleh Humphry Davy pada tahun 1807 di inggris.Dia menemukan

unsur ini dari caustic soda (KOH) dan ini logam pertama yang diisolasi melalui

elektrolisis. Nama kalium berasal dari ” alkali ” yang merupakan kata berbahasa Arab

al qaly yang memiliki arti gugus karbon sisa pembakaran.Dan kata potasium berasal

dari potash yang merupakan kata berbahasa inggris yang berarti ekstrak alkali sisa

pembakaran dari kulit kayu dan daun,pada saat itupun strukturnya belum tergambar

dengan jelas, hanya gambaran sebagai potassium karbonat yang kita kenal saat ini.

(http:www.otsuka.co.id/conten=article)

2.6.2. Sifat-sifat Kalium

Secara umum Kalium sangat reaktif dan yang paling elektropositif diantara logam -

logam, kalium sangat lunak, ringan dan memiliki warna keperak-perakan , kalium

sangat cepat teroksidasi dengan udara, dan sangat reaktif terutama dalam air, dan

secara kimiawi memiliki sifat yang mirip dengan

natrium.(http://chem-is-try.org/tabel_periodik/kalium)

2.8 Manfaat Kalium Pada Tanaman

Kalium merupakan unsur untuk pertumbuhan di dalam tanaman, berfungsi untuk

mensintesa protein, lemak, dan biji-bijian. Kebutuhan tanaman terhadap ion K+ tidak

dapat diganti secara lengkap oleh ion alkali lain, Tanpa kalium tanaman tidak mampu

mencapai pertumbuhan yang maksimal. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

b. Memperkuat tubuh tanaman sehingga daun,bunga dan buah tidak mudah

rontok.

c. Memperluas pertumbuhan akar yang baik sehingga tanaman dapat mengambil

unsur hara lebih banyak dan pertumbuhan tanaman menjadi sehat.

d. Memperbaiki ukuran dan kualitas buah pada masa panen.

2.9 Gejala Kekurangan Unsur Hara Kalium Bagi Tanaman

Kekurangan salah satu atau beberapa unsur hara akan mengakibatkan pertumbuhan

tanaman tidak sebagaimana mestinya yaitu ada kelainan atau

penyimpangan-penyimpangan dan banyak pula tanaman yang mati muda

Gejala kekurangan ini cepat atau lambat akan terlihat pada tanaman,

tergantung pada jenis dan sifat tanaman. Ada tanaman yang cepat sekali

memperlihatkan tanda-tanda kekurangan atau sebaliknya ada yang lambat. Pada

umumnya pertama-tama akan terlihat pada bagian tanaman yang melakukan kegiatan

fisiologis terbesar yaitu pada bagian yang ada di atas tanah terutama pada

daun-daunnya.

Bila tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, maka tanda-tanda kekurangan

unsur hara terlihat sebagai berikut:

Kekurangan unsur hara Kalium (K)

a. Terhambatnya perkembangan tunas ujung tanaman sehingga menjadi lemah

yang mungkin berakhir dengan berpucuk kecil dan mati(dieback)

b. Warna kuning di pinggir dan diujung daun yang sudah tua,yang akhirnya

mengering dan rontok

d. Hasil tanaman yang berupa bunga, buah dan biji merosot. Buahnya

kerdil-kerdil, nampak jelas warna buah tidak merata. (Novizan.,2005)

2.10. Spektrofotometri Serapan Atom 2.10.1. Pendahuluan

Spektrofotomteri sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer

dan fotometer. Spektrofotometer manghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang

gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang

ditransmisikan atau yang diabsorbsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk

mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau

diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang.

Peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Fraunhofer,ketika

mengamati garis – garis hitam pada spektrum matahari.Spektroskopi serapan atom

pertama kali digunakan pada tahun 1955 oleh Walsh.Sesudah itu, tidak kurang dari 65

unsur diteliti dan dapat dianalisis dengan cara tersebut.Spektroskopi serapan atom

digunakan untuk analisis kuantitatif unsur – unsur logam dalam jumlah sekelumit

(trace) dan sangat sekelumit ( ultratrace).Cara analisis ini memberikan kadar total

unsur logam dalam suatu sampel dan tidak tergantung pada bentuk molekul dari

logam dalam sampel tersebut.Cara ini cocok untuk analisis sekelumit logam karena

mempunyai kepekaan yang tinggi karena pelaksanaannya relatif sederhana , dan

interfensinya sedikit.Spektroskopi serapan atom di dasarkan pada penyerapan energi

sinar oleh atom-atom netral ,dan sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau

ultraviolet. Di dalam garis besarnya prinsip spektroskopi serapan atom sama saja

dengan spektroskopi sinar tampak dan ultraviolet. Perbedaannya terletak pada bentuk

2.10.2.Prinsip Dasar Analisa SSA

Metode Spektroskopi serapan atom (SSA) mendasarkan pada prinsip absorbsi cahaya

oleh atom. Atom – atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang

tertentu,tergantung pada sifat unsurnya (Rohman.A.2007).

Perpanjangan spektrofotometri absorpsi atom ke unsur – unsur lain semula

merupakan akibat perkembangan spektroskopi pancaran nyala. Telah lama ahli kimia

menggunakan pancaran radiasi oleh atom yang dieksitasikan dalam suatu nyala

sebagai alat analitis.Dalam tahun 1955 Walsh menekankan bahwa dalam suatu nyala

yang lazim, kebanyakan atom berada dalam keadaan elektronik dasar bukannya dalam

keadaan tereksitasi.Misalnya untuk transisi yang menghasilkan garis natrium kuning

pada 589 nm, rasio banyaknya atom tereksitasi terhadap keadaan dasar,pada 2700O C,

kira – kira adalah 6 x 10-4.Absorpsi atom berkembang dengan cepat selama tahun

1960, instrument komersial menjadi tersedia, dan teknik itu sekarang sanagat meluas

digunakan untuk penetapan sejumlah unsur, kebanyakan logam, dan sampel yang

sangat beraneka ragam.

Pada prinsipnya tentu saja tidak ada masalah yang harus dikaitkan dengan pengukuran

absorbans dari populasi atom keadaan dasar yang terkungkung dalam dalam suatu

ruang cocok,namun terdapat jumlah kesulitan dalam memperoleh populasi tersebut

dengan cara yang dapat diulang.lazimnya suatu larutan yang mengandung logam yang

harus ditetapkan – misalnya Pb2+ atau Cu2+ dimasukkan kedalam nyala sebagai suatu

aerosol, suatu kabut yang terdiri dari tetesan yang sangat halus.Ketika butiran ini

melaju melewati nyala ,pelarutnya menguap, dan dihasilkan bintik – bintik halus dari

untuk menghasilkan atom – atom logam.Semua tahap ini berlangsung dengan jarak

beberapa sentimeter ketika partikel partikel-partikel sampel itu diangkat dengan

kecepatan tinggi oleh gas – gas nyala.Bila disinari dengan benar kadang -kadang dapat

terlihat tetes-tetes sampel yang belum menguap keluar dari puncak nyala, dan gas –

gas nyala itu terencerkan oleh udara yang menyerobot masuk sebagai akibat tekanan

rendah yang diciptakan oleh kecepatan tinggi itu. Karena masalah kinetic yang serius

dengn atomisasi nyala dank arena kepekaan menurun sangat banyak oleh diencerkan

populasi atom analit oleh gas – gas dalam nyala mata telah dikembangkan tanur

istimewa untuk menggantikan nyala dalam spektrofotometri absorpsi atom akhir –

akhir ini.Tanur ini membawa masalahnya sendiri namun menawarkan juga

keunggulan (Underwood.1998).

2.10.3.Instrumentasi

2.10.3.1.Skema Peralatan SSA

[image:30.595.105.527.369.590.2]

Gambar .1.Bagan Alat Spektrofotometer Serapan Atom

Keterangan Gambar : A : Lampu katoda berongga

B : Nyala

C : Monokromator

D : Detektor

E : Amplifier

A.Lampu Katoda Berongga

Lampu katoda berongga terdiri dari tabung kaca tertutup yang mengandung suatu

katoda atau anoda.Katoda tersebut berbentuk silinder berongga yang terbuat dari atau

yang permukaannya dilapisi dengan unsur yang sama dengan unsur yang akan

dianalisa. Tabung lampu tersebut diisi dengan gas mulia neon atau argon, intensitas

pancaran lampu yang lebih tinggi (Khopkar,SM.2003)

B.Nyala

Nyala digunakan untuk mengubah sampel yang berupa padatan atau cairan menjadi

bentuk uap atomnya, dan juga berfungsi untuk atomisasi. Suhu yang dapat dicapai

oleh nyala tergantung pada gas-gas yang digunakan. Pemilihan macam bahan

pembakar dan gas pengoksida serta komposisi perbandingannya sangat mempengaruhi

suhu nyala.Sumber nyala yang paling banyak digunakan adalah campuran asetilen

sebagai bahan pembakar dan udara sebagai pengoksidasi. Propana-udara dipilih untuk

logam-logam alkali karena suhu nyala yang lebih rendah akan mengurangi banyaknya

ionisasi.(Rohman.A.2007)

C.Monokromator

Tujuan monokromator adalah untuk memilih garis pancaran tertentu dan memencilkan

dari garis-garis lain dan kemungkinan dari pancaran pita molekul.kisi difraksi pada

umumnya lebih sering digunakan karena sebaran yang dilakukan oleh kisi lebih

seragam dari pada yang dilakukan oleh kisi lebih seragam dari pada yang dilakukan

oleh prisma dan akibatnya instrument kisi dapat memelihara daya pisah yang lebih

D.Detektor

Detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat

pengatoman(Rohman,A.2007).

Detektor dapat diatur sedmikian rupa pada nilai frekuensi tertentu, sehingga tidak

memberikan respon terhadap emisi yang berasal dari eksitasi

termal(Khopkar,SM.2003).

E.Rekorder(Readout)

Rekorder merupakan suatu alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem

pencatat hasil.Pencatat hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah terkalibrasi untuk

pembacaan suatu transmisi atau absorbsi.Hasil pembacaan dapat berupa angka atau

berupa kurva dari suatu recorder yang menggambarkan absorbansi atau intensitas

emisi.(Rohman,A.2007).

2.10.3.2.Cara Kerja SSA

Setiap alat Spektrofotometri serapan atom (SSA) terdiri atas tiga komponen berikut :

a) Unit atomisasi

b) Sumber radiasi

c) Sistem pengukur fotometrik

Atomisasi dapat dilakukan dengan baik dengan nyala maupun dengan tungku. Untuk

mengubah unsur metalik menjadi uap atau hasil disosiasi diperlukan energy

panas.Temperatur harus benar – benar terkendali dengan sangat hati-hati agar proses

atomisasinya sempurna.Ionisasi harus dihindarkan dan ini dapat terjadi bila temperatur

terlalu tinggi.Bahan bakar dan gas oksidator dimasukkan kedalam kamar pencampur

sampel dihisap masuk kekamar pencampur.Dengan gas asetilen dan oksidator udara

tekan,temperature dapat dikendalikan secara elektris.Biasanya temperature dinaikkan

secara bertahap, untuk menguapkan dan sekaligus mendisosiakan senyawa yang

dianalisis(Khopkar,S.M.2003).

2.11. Persiapan Contoh Daun

2.11.1.Membersihkan Contoh Daun Tanaman Kelapa Sawit

Contoh yang telah diterima dilaboratorium terlebih dahulu dicatat dan diberi nomor

laboratorium secara beraturan. Contoh segera dibersihkan dengan kapas yang telah

dibasahi air destilasi. Bagian tulang kasar (lidinya) dibuang dengan gunting, begitu

juga bagian pinggir daun terutama daun yang agak lebar digunting dan dibuang.

Kemudian contoh daun dimasukkan ke dalam kain kelambu ukuran 15 x 30 cm dan

disertai label nomor contoh/nomor laboratorium.

2.11.2. .Mengeringkan dan Menggiling

Contoh daun yang sudah bersih di dalam kantong kelambu dkeringkan dalam oven

pengering pada suhu 105oC terus menerus sampai contoh daun menjadi kering dengan

indikasi terasa rapuh bila diremas dengan tangan. Contoh daun kering digiling dengan

mesin giling listrik menggunakan saringan kehalusan <1 mm. contoh daun yang sudah

halus dimasukkan ke dalam mangkuk plastik pakai tutup disertai label nomor contoh

dan siap untuk dianalisa.

BAB 3

METODOLOGI PERCOBAAN

3.1. Alat

1. Spektrofotometer Serapan atom Perkin Elmer

2. Rak botol plastic

3. Tabung digestion 50 mL Pyrex

4. Labu ukur 200 ml Pyrex

5. Labu ukur 100 mL Pyrex

6. Pipet volum 2 mL Pyrex

7. Pipet volum 5 mL Pyrex

8. Pipet volum 10 mL Pyrex

9. Timbangan Mettler Toledo

10.Oven pengering Gallenhamp

11.Eksikator

12.Kertas saring Whatman No.40

13.Botol aquadest

14.Botol plastik bertutup

15.Corong plastik

16. Digestion blok

17.Mesin giling listrik dengan kehalusan 1 mm Bra Blender

3.2. Bahan

1. H2SO4(pekat) ( 98%)

2. Standard baku 1000 ppm K

4. Larutan seri standard 0, 2, 5, 10, 15, ppm K

5 Daun kelapa sawit

6 Akuadest

3.3. Pembuatan Larutan

1. Larutan standard 100 ppm K dalam H2O

Pipet masing-masing 20 mL larutan standard baku 1000 ppm K ke dalam labu

ukur 200 mL, kemudian penuhkan dengan air destilasi hingga tanda garis,

kocok hingga homogen.

2. Larutan seri standard 0, 2, 5, 10, 15, ppm K

Pipet masing-masing 1 mL H2SO4 p.a ke dalam labu ukur 100 mL yang telah

berisi air destilasi ±20 mL, kocok hingga homogen dan diamkan sampai

dingin. Pipet 0, 2, 5, 10, 15, mL larutan standard 100 ppm K dalam H2O ke

dalam masing-masing labu ukur 100 mL yang mengandung 1 mL H2SO4 pekat

3.4.Prosedur Penetapan Kalium (K) Pada Daun Kelapa Sawit 3.4.1. Prosedur Destruksi Basa (HNO3 + HClO4) Daun Kelapa Sawit

1. Ditimbang 0,5 g contoh kering, lalu dimasukkan ke dalam tabung digestion

50mL.

2. Ditambahkan 5 mL HNO3(pekat) dan 0,5 mL HClO4(pekat) biarkan satu malam.

3. Setelah satu malam dipanaskan dalam digestion blok dengan suhu 1000 C

selama satu jam, kemudian suhu ditingkatkan menjadi 1500 C.

4. Setelah uap kuning habis suhu digestion blok ditingkatkan menjadi 2000 C,

destruksi selesai setelah keluar asap putih dan siasa ekstrak kurang lebih

0,5mL.

5. Tabung diangkat dan dibiarkan dingin.

6. Larutan diencerkan dengan air bebas ion ke dalam labu ukur 50 mL, dikocok.

7. Disaring dengan menggunakan kertas whatman No. 40 ke dalam botol plastik

100 mL.

8. Filtrat dipergunakan untuk pengukuran unsur-unsur makro : P, K, Ca, Mg, Na,

S, dan unsur-unsur mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn, dan B.

9. Dilakukan juga destruksi blanko.

3.5. Penetapan Kalium (K) Daun Kelapa Sawit Secara Spektrofotometer Serapan Atom

1. Filtrat (Hasil destruksi dalam HNO3 (pekat) dan HClO4 (pekat) )

2. Di ukur absorbansinya dengan menggunakan alat Spektrofotometer Serapan

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil dan Analisa Data

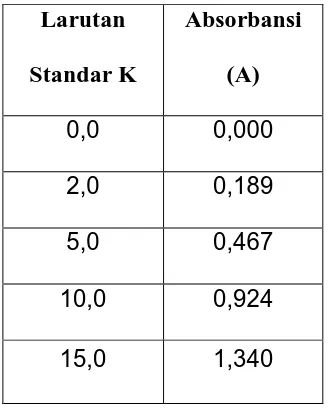

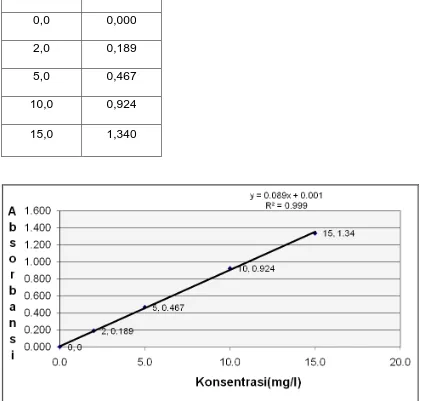

[image:37.595.106.271.276.480.2]Hasil analisa Kalium (K) Daun Kelapa Sawit terdapat pada tabel berikut ini: Tabel 4.1. Data Absorbansi Larutan Kalium Standar

Larutan Standar K

Absorbansi (A)

0,0 0,000

2,0 0,189

5,0 0,467

10,0 0,924

15,0 1,340

4.2.Perhitungan

Tabel 4.2.1. Data dan Perhitungan Kadar Kalium (K) dari sampel daun kelapa sawit pada minggu pertama tanggal 12 Januari 2010

No Tanggal

No.

Lab Absorbansi

Konsentrasi (mg/l)

Sampel

(g) K(%)

Blanko 0,00

1 12/01/2010 558 0,92 10,32 0,100 1,04

2 12/01/2010 559 0,98 11,00 0,100 1,10

3 12/01/2010 560 0,96 10,77 0,100 1,08

K % =

[image:37.595.102.552.587.710.2]4.2.1 Perhitungan

K% =

100 , 0 0,01 x 0,000) 32 , 10 ( − = 1,04%

Data Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.2.1

Tabel 4.2.2 Data dan Perhitungan Kadar Kalium (K) dari sampel daun kelapa sawit pada minggu kedua tanggal 17 Januari 2010

No Tanggal

No.

Lab Absorbansi

Konsentrasi (mg/l)

Sampel

(g) K(%)

Blanko 0,00

1 17/01/2010 1177 0,93 10,08 0,100 1,01

2 17/01/2010 1179 0,88 9,87 0,100 0,98

3 17/01/2010 1180 0,95 10,66 0,100 1,07

4.2.2.Perhitungan

K % =

C 105 Contoh Berat 0,01 x Blanko) -(Contoh K i Konsentras 0

K% =

100 , 0 0,01 x 0,000) 08 , 10 ( − = 1,02%

Data Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.2.2

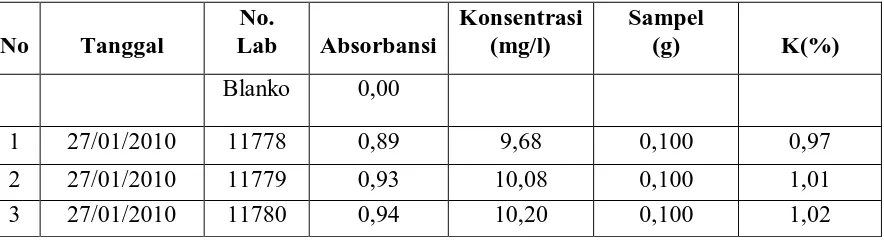

Tabel 4.2.3 Data dan Perhitungan Kadar Kalium (K) dari sampel daun kelapa sawit pada minggu ketiga tanggal 27 Januari 2010

No Tanggal

No.

Lab Absorbansi

Konsentrasi (mg/l)

Sampel

(g) K(%)

Blanko 0,00

1 27/01/2010 11778 0,89 9,68 0,100 0,97

2 27/01/2010 11779 0,93 10,08 0,100 1,01

[image:38.595.106.550.269.389.2] [image:38.595.108.550.643.764.2]4.2.2.Perhitungan

K % =

C 105 Contoh Berat 0,01 x Blanko) -(Contoh K i Konsentras 0

K% =

100 , 0 0,01 x 0,000) 68 , 9 ( − = 0,97%

Data Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.2.3

4.3. Pembahasan

Pada tumbuhan Senyawa Kalium berperan penting untuk pembentukan protein,

mengeraskan batang tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman dari penyakit, dan

meningkatkan kualitas biji.Oleh karena itu Kalium dibutuhkan dalam jumlah relatif

besar.

Jika tanah kekurangan kalium menyebabkan tanaman tersebut tumbuh dengan

tidak subur dan terhambat. Daun hijau muda berubah menjadi daun yang terlihat lebih

tua dan munculnya warna kuning di pinggir dan di ujung daun yang sudah tua,yang

akhirnya mongering dan rontok. Di dalam tubuh tanaman, kalium bersifat dinamis

sehingga jika terjadi kekurangan kalium pada bagian tanaman,kalium yang tersimpan

pada daun tua akan dipindahkan ke organ yang lebih muda.Dengan demikian, pada

daun-daun yang lebih tua gejala kekurangan kalium akan terlihat lebih awal.

Pemberian unsur hara pada tanaman kelapa sawit merupakan usaha yang

penting untuk meningkatkan produksi persatuan luas dengan tujuan akhir keuntungan

ekonomis yang maksimal. Kebutuhan unsur hara untuk tanaman kelapa sawit melalui

hasil analisis dari bahan panen dan daun sebagai pedoman yang memudahkan untuk

memberikan indikasi kebutuhan unsur hara buatan tanaman kelapa sawit. Hal ini

Dari hasil analisa daun kelapa sawit secara Spektrofotometri Serapan Atom di

laboratorium diperoleh hasil kadar Kalium Pada minggu pertama yaitu 1,04%,pada

minggu kedua adalah 1,02%, dan pada minggu ketiga adalah 0,97%, dibanding

dengan nilai tarif krisis antara 1,1 – 1,3%, maka dapat disimpulkan unsur hara dalam

daun kelapa sawit untuk minggu pertama dan minggu kedua menunjukkan nilai

optimum, sedangkan untuk minggu kedua menunjukkan nilai yang defisiensi.Hasil

yang diperoleh untuk memudahkan para petani untuk mengetahui beberapa kebutuhan

unsur hara buatan yaitu berupa pemupukan sesuai dosis yang dibutuhkan karena

pemupukan merupakan menambah ketersediaan unsur hara di dalam tanah.

Pada analisis kalium pada daun kelapa sawit ini diperoleh kalium yang

defisiensi dan kalium yang optimal dimana tingkat kesuburan tanaman kelapa sawit

berdasarkan unsur hara yang terdapat pada daun berbeda-beda, hal ini disebabkan

faktor cuaca, curah hujan, lingkungan dan keadaan tanah disetiap tempat

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa daun diperoleh bahwa :

Kadar Kalium yang diperoleh dari daun kelapa sawit pada minggu pertama, minggu

kedua dan minggu ketiga adalah 1,04; 1,02; dan 0,97%, dimana tingkat kesuburan

tanaman kelapa sawit berdasarkan Ion terdapat pada daun secara Spektrofotometri

Serapan Atom berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh faktor cuaca, curah hujan,

lingkungan dan keadaan tanah disetiap tempat berbeda-beda.

5.2. Saran

1. Agar mahasiswa/i selanjutnya dapat menganalisa unsur kalium (K) dengan

menggunakan metode yang lain.

2. Diharapkan dalam menganalisa kadar unsur hara kalium (K) pada daun kelapa

sawit dilakukan secara teliti agar diperoleh hasil yang baik supaya tidak keliru

DAFTAR PUSTAKA

Aldin, U.L. 2008. Kelapa Sawit di Indonesia. Medan. : PPKS.

Basset,J.et.al.1994.Buku Ajar Vogel Kimia Kuantitatif Anorganik. Terjemahan

Handyana Pujaatmaka.Edisi-4.Jakarta.EGC Kedokteran.

http://www.chem-is-try.org/tabel_periodik/kalium, diakses tanggal 20 April 2010.

http://www.otsuka.co.id/content=article_detail/kalium, diakses tanggal 25 April

2010.

Khopkar, S.M. 2003. Konsep Dasar Analitik. Jakarta. : Universitas Indonesia Press.

Novizan,2005.Petunjuk Pemupukan Yang Efektif.Cetakan-1.Jakarta.AgroMedia

Pustaka

Risza, S. 1994. Kelapa Sawit Upaya Peningkatan Produktivitas. Yogyakarta. :

Kanisius.

Rohman,A. 2007. Kimia Farmasi Analisis.Yogyakarta.: Pustaka Pelajar

Semangun, H. 2003. Managemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Yogyakarta. : Gajah Mada

University Press.

Underwood,A.L.2001.Analisis Kimia Kuantitatif.Edisi Keenam.Jakarta.Penerbit

Tabel. 1.Data hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Unsur Kalium (K) Larutan

Standar K

Absorbansi (A)

0,0 0,000

2,0 0,189

5,0 0,467

10,0 0,924

15,0 1,340

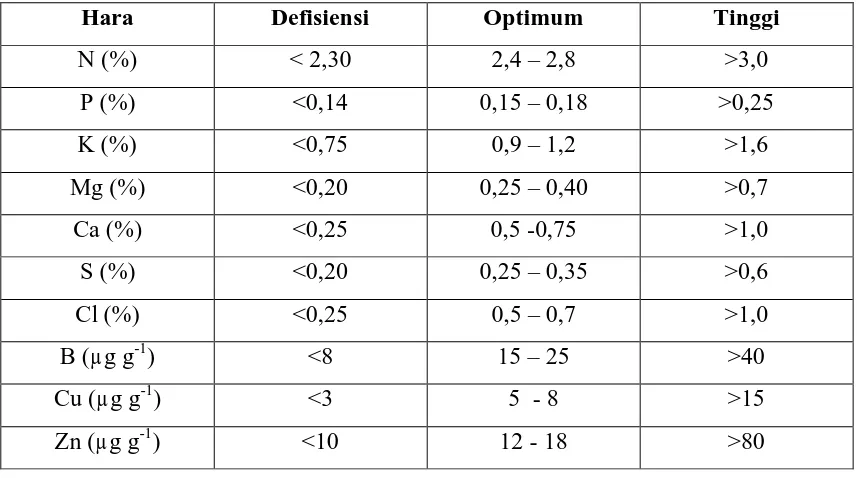

[image:43.595.106.527.156.557.2]KADAR HARA DAUN KELAPA SAWIT YANG MENUNJUKKAN DEFISIENSI, OPTIMUM DAN TINGGI

TABEL .2. TABEL TANAMAN SAWIT MUDA ( < 6 TAHUN ) DAUN KE 17

Hara Defisiensi Optimum Tinggi

N (%) < 2,50 2,6 – 2,9 >3,1

P (%) <0,15 0,16 – 0,19 >0,25

K (%) <1,00 1,1 – 1,3 >1,8

Mg (%) <0,20 0,3 – 0,45 >0,7

Ca (%) <0,30 0,5 -0,7 >0,7

S (%) <0,20 0,25 – 0,40 >0,6

Cl (%) <0,25 0,5 – 0,7 >1,0

B (µg g-1) <8 15 – 25 >40

Cu (µg g-1) <3 5 - 8 >15

Zn (µg g-1) <10 12 – 18 >80

TABEL.3. TABEL TANAMAN SAWIT DEWASA ( > 6 TAHUN ) DAUN KE 17

Hara Defisiensi Optimum Tinggi

N (%) < 2,30 2,4 – 2,8 >3,0

P (%) <0,14 0,15 – 0,18 >0,25

K (%) <0,75 0,9 – 1,2 >1,6

Mg (%) <0,20 0,25 – 0,40 >0,7

Ca (%) <0,25 0,5 -0,75 >1,0

S (%) <0,20 0,25 – 0,35 >0,6

Cl (%) <0,25 0,5 – 0,7 >1,0

B (µg g-1) <8 15 – 25 >40

Cu (µg g-1) <3 5 - 8 >15

Zn (µg g-1) <10 12 - 18 >80

Sumber : Von Uexkull,H.R amd Fairhurst,T.H.(1991) IPI Bulletin 12. The Oil Palm,

[image:44.595.102.532.462.701.2]