HUBUNGAN MEROKOK

DENGAN KARSINOMA NASOFARING

T E S I S

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat

untuk mencapai spesialis dalam bidang Ilmu Kesehatan Telinga Hidung

Tenggorok dan Bedah Kepala Leher

Oleh :

IBRAHIM IRSAN NASUTION

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BIDANG STUDI

ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK

DAN BEDAH KEPALA LEHER

HALAMAN PENGESAHAN

Medan, Desember 2007

Tesis dengan judul

HUBUNGAN MEROKOK

DENGAN KARSINOMA NASOFARING

Diketahui oleh:

Ketua Departemen Ketua Program Studi

Prof.dr.Abdul Rachman S, SpTHT-KL(K) Prof.dr. Askaroellah Aboet, SpTHT-KL(K)

Telah disetujui dan diterima baik oleh Pembimbing:

Ketua

Prof.dr.Ramsi Lutan, SpTHT-KL(K)

Anggota

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih

lagi maha penyayang atas segala rakhmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat

diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan

untuk memperoleh Spesialis dalam bidang Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok

dan Bedah Kepala Leher di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.

Saya menyadari, penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun

bahasanya. Walaupun demikian, mudah-mudahan tulisan ini dapat menambah

perbendaharaan penelitian tentang Hubungan Merokok dengan Karsinoma

Nasofaring (KNF).

Dengan telah selesainya tulisan ini, pada kesempatan ini dengan tulus hati saya

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada yang terhormat :

Prof. dr. Ramsi Lutan, SpTHT-KL (K) atas kesediaannya sebagai ketua

pembimbing penelitian ini, begitu juga kepada dr. Hafni, SpTHT-KL (K), Dr. dr. Delfitri

Munir, SpTHT-KL (K) selaku anggota pembimbing dan dr. Arlinda Sari Wahyuni, Mkes

sebagai konsultan statistik. Ditengah kesibukan beliau, dengan penuh perhatian dan

kesabaran, telah banyak memberi bantuan, bimbingan, saran dan pengarahan yang

sangat bermanfaat kepada saya dalam menyelesaikan tulisan ini.

Dengan telah berakhirnya masa pendidikan saya, pada kesempatan yang

berbahagia ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Prof. dr.

Prof. dr. Bahri Djohan SpJP (K) atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk

mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) I di Fakultas Kedokteran USU.

Yang terhormat Direktur RSUP H.Adam Malik Medan, drg. Arman Daulay,

Direktur RSUD dr. Pirngadi Medan, dr. Syahrial Annas, Direktur RS Tembakau Deli

Medan, dr. Tuti R. Ketaren dan Direktur RSUD Lubuk Pakam yang telah memberikan

kesempatan pada saya untuk menjalani masa pendidikan di Rumah Sakit yang beliau

pimpin.

Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok

dan Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran USU Prof. dr. Abdul Rachman Saragih,

SpTHT-KL (K) dan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan THT-KL FK-USU, Prof. dr.

Askaroellah Aboet, SpTHT-KL (K) yang telah memberikan izin, kesempatan dan ilmu

kepada saya dalam mengikuti pendidikan spesialisasi sampai selesai.

Yang terhormat supervisor di jajaran Departemen THT-KL Fakultas Kedokteran

USU / RSUP H.Adam Malik Medan, dr. Asroel Aboet, SpTHT–KL, dr. Yuritna Haryono,

SpTHT–KL (K), dr. T. Sofia Hanum, SpTHT–KL (K), dr. Muzakkir Zamzam, SpTHT–KL

(K), dr. Mangain Hasibuan, SpTHT–KL, dr. Linda I. Adenin, SpTHT–KL (K), dr. Rizalina

A. Asnir, SpTHT–KL, dr. Ainul Mardhiah, SpTHT–KL, dr. Adlin Adnan, SpTHT–KL, dr.

Siti Nursiah, SpTHT–KL, dr. Andrina Y.M. Rambe, SpTHT–KL, dr. Ida Sjailandrawaty,

SpTHT–KL, dr. Harry Agustaf Asroel, SpTHT–KL, dr. Farhat, SpTHT–KL, dan dr. T. Siti

Hajar H, SpTHT–KL. Terima kasih atas segala ilmu, keterampilan dan bimbingannya

selama ini.

Yang tercinta teman-teman sejawat PPDS Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas

Kedokteran USU, atas bantuan, nasehat, saran maupun kerjasamanya selama masa

pendidikan.

Yang terhormat perawat/paramedis dan seluruh karyawan/karyawati RSUP

bekerja sama dengan baik dalam menjalani tugas pendidikan dan pelayanan kesehatan

selama ini.

Yang saya hormati, seluruh pasien-pasien yang telah secara ikhlas telah banyak

memberikan banyak hal tentang penyakit yang dideritanya kepada saya. Terima kasih

yang tak terhingga atas semua hal tersebut. Tanpa itu semua, mustahil saya

mendapatkan ilmu dan keterampilan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Yang saya hormati, guru-guru saya, seluruh penulis buku-buku dan jurnal-jurnal

yang pernah saya baca selama masa pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga

pencapaian pendidikan saya sekarang ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas

segala didikan, ilmu dan informasi yang telah diberikan kepada saya.

Yang mulia dan tercinta Ayahanda Sulaiman Nasution SmHk (Alm) dan Ibunda

Purnama Rangkuti, ananda sampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan

yang setinggi-tingginya atas kasih sayang yang telah dilimpahkan kepada ananda sejak

dalam kandungan, dilahirkan, dibesarkan dan diberi pendidikan yang terbaik serta diberi

contoh suri tauladan sampai sekarang ini. Ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa kedua

orangtua kami, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak

kecil.

Yang tercinta almarhum Bapak mertua Ir. Abdullah dan almarhumah Ibu mertua

Ance Sarianah, yang semasa hidupnya selalu memberikan dorongan dan restu untuk

selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Terima kasih tiada terhingga pada istriku tercinta Dien Mediena Ssos, dan buah

hati kami tersayang Fikri Roja Nasution dan Fahri Zuhdi Nasution yang dengan penuh

kesabaran dan ketabahan telah memberikan dorongan, semangat dan inspirasi yang

tiada henti pada ayahanda dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Kepada saudara-saudaraku tersayang kakanda Dra. Enny Sulprimawati Nasution,

Latifah Khairani Nasution, adinda dr. Akhmad Rusdy Nasution dan Yunita Nasution SH,

Akhirnya saya haturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala

kesalahan dan terima kasih saya sampaikan kepada handai taulan, keluarga dan semua

pihak yang telah membantu saya dengan ikhlas dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik yang diberikan dengan berlimpah.

Amin, amin ya Rabbal alamin.

Medan, Desember 2007

Penulis

ABSTRAK

Etiologi KNF adalah multifaktor, dan banyak dari faktor-faktor tersebut saling

tumpang tindih dimana salah satu faktor mungkin terjadi bersamaan dengan faktor lain

sebagai penyebab.

Merokok diduga berperan dalam timbulnya karsinoma nasofaring (KNF). Untuk

mengetahui hubungan merokok dengan KNF, dilakukan penelitian kasus kontrol,

dengan sampel kasus sebanyak 96 orang dan kontrol 96 orang. Sampel kelompok kasus

dan kontrol diambil dari RSUP H.Adam Malik Medan dan RSU dr. Pirngadi Medan.

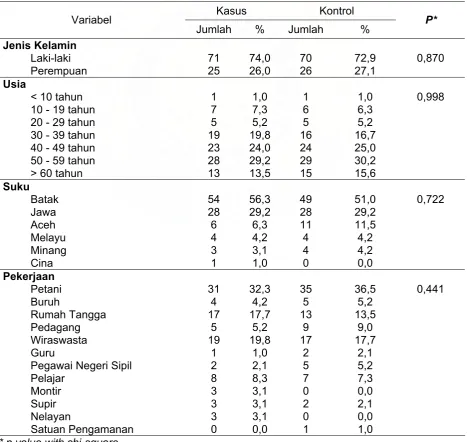

Mayoritas penderita KNF adalah; laki-laki (perbandingannya dengan perempuan 2,84:1),

50-59 tahun (29,2%), dan bertani (32,3%). Suku batak merupakan kelompok suku

terbanyak yang menderita KNF 54 orang (56,3%) dan diikuti ditempat kedua terbanyak

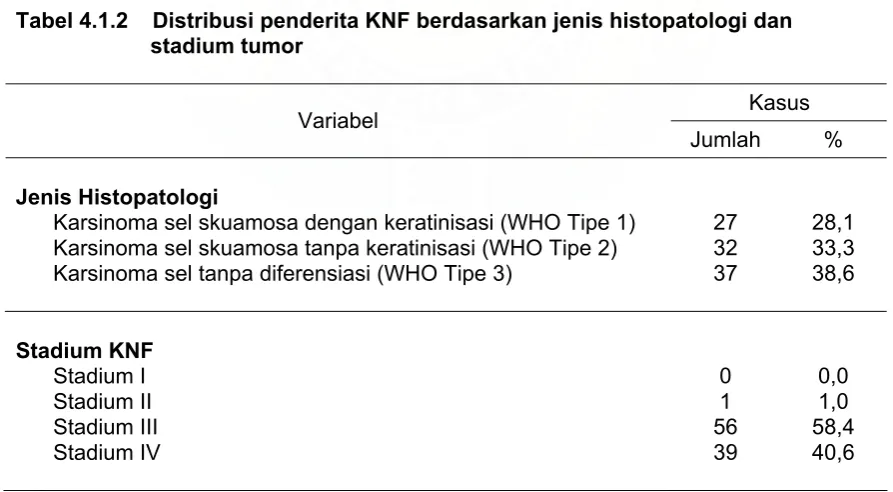

adalah suku Jawa (29,2%). Jenis histopatologi terbanyak adalah WHO tipe 3 (38,6%).

Stadium terbanyak adalah III (58,4%), diikuti stadium IV (40,6%), stadium II (1%), dan

tidak terdapat penderita dengan stadium I.

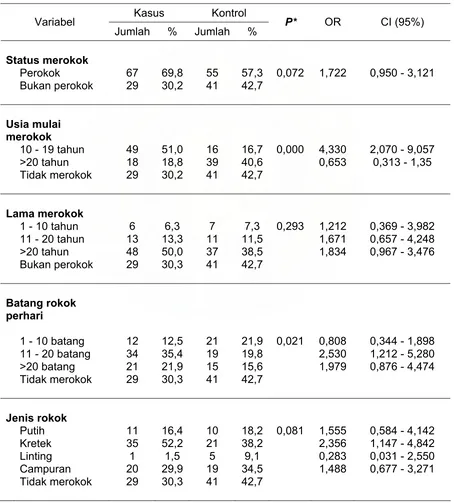

Hasil analisis regresi logistik univariat, memperlihatkan hubungan yang bermakna

antara perokok dengan konsumsi rokok 11-20 batang perhari dengan nilai OR=2,530

(p=0,021) dengan terjadinya KNF. Namun dalam analisis regresi logistik multivariat,

jumlah batang rokok perhari tidak memperlihatkan hubungan yang bermakna (p=0,587).

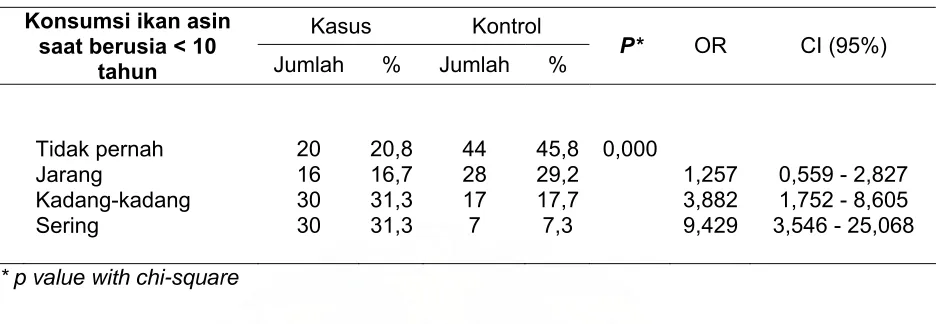

Hasil analisis regresi logistik multivariat, karsinoma nasofaring berhubungan

secara bermakna dengan orang yang sudah mulai merokok sebelum usia 20 tahun

(p=0,000; OR 5,35 dan CI 95% 2,290 - 12,499), kebiasaan makan ikan asin sebelum

berusia 10 tahun dengan frekuensi konsumsi ikan asin kadang-kadang p=0,000;

OR 7,766 (CI 95% 2,937 - 20,538), sering p=0,000; OR 16,515 (CI 95% 5,300 -

51,463), dan kebiasaan memakai kayu bakar p=0,014; OR 3,147 (CI 95% 1,260 - 7,860).

Tidak terdapat hubungan bermakna antara lama merokok (p=0,293), jumlah batang

Merokok sebagai faktor risiko terjadinya KNF tidak dapat berperan sebagai faktor

risiko yang berdiri sendiri, namun ada peran faktor lain yang juga mempengaruhi sebagai

faktor risiko.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ... i

Halaman Pengesahan ... ii

Kata Pengantar ... iii

Abstrak ... vii

Daftar isi ... ix

Daftar tabel ... xii

BAB 1. Pendahuluan ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 3

1.3. Hipotesis ... 4

1.4. Tujuan Penelitian ... 4

1.5. Manfaat Penelitan ... 4

1.6. Kontribusi Penelitian ... 4

BAB 2. Tinjauan Pustaka ... 5

2.1. Anatomi ... 5

2.1.1. Nasofaring ... 5

2.1.2. Batas-batas nasofaring ... 5

2.1.3. Jaringan lunak pembentuk nasofaring ... 6

2.1.4. Pendarahan dan persarafan ... 7

2.1.5. Sistem limfatik nasofaring ... 7

2.2. Karsinoma Nasofaring ... 8

2.2.1. Karsinoma nasofaring (KNF) ... 8

2.2.2. Patologi karsinoma nasofaring ... 8

2.2.3. Epidemiologi ... 11

2.2.5. Karsinogenesis secara umum ... 18

2.2.6. Zat-zat karsinogen berdasarkan struktur dan kerjanya.. 20

2.2.7. Mekanisme karsinogenesis ... 22

2.2.8. Hubungan merokok dengan karsinoma nasofaring... 24

2.2.9. Gejala Klinis ... 32

2.2.10. Diagnosis ... 34

2.2.11. Stadium ... 39

2.2.12. Diagnosis banding ... 40

2.2.13. Terapi ... 41

2.2.14. Prognosis ... 44

BAB 3. Metodologi Penelitian ... 46

3.1. Rancangan Penelitian ... 46

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 46

3.3. Sampel ... 46

3.4. Kriteria Karsinoma Nasofaring ... 46

3.5. Penentuan Besar Sampel ... 46

3.6. Teknik Pengambilan Sampel ... 47

3.7. Variabel Penelitian ... 48

3.8. Kerangka Teori ... 48

3.9. Kerangka Konsep Penelitian ... 48

3.10. Kerangkan Kerja ... 49

3.11. Pengolahan Data ... 49

3.12. Analisa Data ... 50

3.13. Faktor Perancu (Confounding) ... 51

3.14. Batasan Operasional ... 51

BAB 4. Hasil Penelitian ... 54

4.1. Hasil Analisis Regresi Logistik Univariat ... 54

4.2. Hasil Analisis Regresi Logistik Multivariat ... 59

BAB 5. Pembahasan ... 61

BAB 6. Kesimpulan dan Saran ... 72

6.1. Kesimpulan ... 72

6.2. Saran ... 72

Daftar Pustaka ... 74

Lampiran 1. Kuisioner ... 82

Lampiran 2. Tabulasi Data Kuisioner Kelompok Kasus ... 84

Lampiran 3. Tabulasi Data Kuisioner Kelompok Kontrol ... 86

Lampiran 4. Persetujuan Penelitian oleh Komite Etik ... 88

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1. Distribusi karakteristik subjek penelitian ... 54

Tabel 4.1.2. Distribusi penderita KNF berdasarkan jenis histopatologi dan

stadium tumor ... 55

Tabel 4.1.3. Hubungan merokok dengan KNF berdasarkan status merokok,

usia mulai merokok, lama merokok, konsumsi rokok perhari dan

jenis rokok ... 56

Tabel 4.1.4. Hubungan antara konsumsi ikan asin dengan KNF ... 58

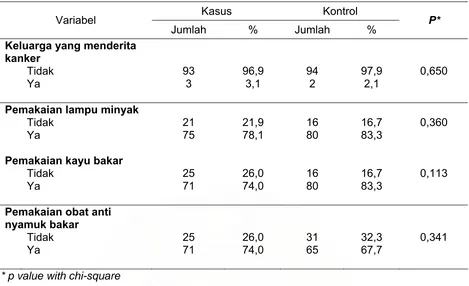

Tabel 4.1.5. Hubungan antara adanya keluarga yang menderita kanker,

pemakaian lampu minyak, kayu bakar dan obat anti nyamuk

bakar dengan KNF ... 59

Tabel 4.2.1. Hasil analisis logistik multivariat hubungan antara usia mulai

merokok, pemakaian kayu bakar dan konsumsi ikan asin saat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karsinoma Nasofaring (KNF) adalah penyakit yang penyebabnya multifaktor. Insiden

dan distribusi geografiknya tergantung pada beberapa faktor, seperti kerentanan genetik,

faktor lingkungan, diet dan kebiasaan personal (Dhingra, 2004). Banyak teori

faktor-faktor etiologi telah dikemukakan, tapi penyebab pasti masih belum ditemukan (Holt dan

Shockley, 1993). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa etiologi KNF adalah multifaktor,

termasuk genetik, lingkungan dan virus (Yang et al, 2005). Faktor-faktor etiologi ini akan

sangat bergantung kepada individu. Faktor-faktor tersebut saling tumpang tindih dan salah

satu faktor mungkin terjadi bersamaan dengan faktor lain sebagai penyebab terjadinya KNF

(McDermott, et al, 2001).

Hipotesis tentang etiologi KNF dimulai pada awal abad 20, pertama kali dikemukakan

oleh Jackson tahun 1901, yang mengajukan hipotesis bahwa iritasi debu pada pekerja gabus

akan merusak epitel saluran nafas. Sejak itu patogenesis KNF secara intensif diteliti,

khususnya ditujukan pada gambaran geografi dan variasi rasial. Tahun-tahun belakangan ini

banyak faktor lingkungan dan biologi telah menunjukkan hubungan risikio terjadinya KNF dan

hasil penelitian termutakhir menunjukkan adanya peran faktor genetik dan virus dalam

perkembangan penyakit ini (McDermott et al, 2001).

Udara yang kita hirup merupakan campuran dari berbagai komponen, yaitu oksigen,

nitrogen dan uap air. Udara juga mengandung bahan lain berupa gas dan partikel yang

berbahaya. Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang terjadi akibat kontaminasi udara

adalah pengaruh asap rokok (Drastyawan et al, 2001).

Selama tahun 1950, mulai terbukti dengan cukup jelas bahwa asap rokok tembakau

sebagai zat karsinogen. Karsinogen telah teridentifikasi dalam asap rokok tembakau, dan

kondensasi asap rokok dapat menyebabkan terjadinya tumor ketika dioleskan pada kulit tikus

merokok dengan kanker paru dan kanker-kanker lainnya telah diperoleh dari

penelitian-penelitian kasus kontrol dan kohort (Vinies et al, 2004).

Pada dekade sebelumnya, jumlah kematian akibat merokok meningkat tajam, dimana

gambaran ini terjadi pada perokok-perokok berat. Pada tahun 1986, International Agency for

Research on Cancer (IARC) Working Group menemukan cukup bukti bahwa merokok dapat

menyebabkan kanker pada manusia, dan disimpulkan bahwa merokok dapat menyebabkan

tidak hanya kanker paru, tapi juga dapat terjadi pada saluran kemih, termasuk ginjal dan

kandung kemih, saluran nafas bagian atas termasuk rongga mulut, faring, laring, esofagus,

dan pankreas. Vineis et al (2004) menemukan terjadinya peningkatan risiko kanker sinonasal

dan kanker nasofaring diantara para perokok, yang secara konsisten dilaporkan dalam

beberapa penelitian kasus-kontrol, dengan tren positive dose-response berhubungan dengan

banyaknya dan lamanya merokok.

Asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan campuran dan dalam analisis kimia

diketahui telah teridentifikasi sedikitnya 50 jenis karsinogen. Dari penelitian yang ada,

karsinogen yang telah teridentifikasi diantaranya adalah polycyclic aromatic hydrocarbons

(PAHs), nitrosamines, aromatic amines, aza-arenes, aldehydes, various organic compounds,

inorganic compounds; seperti hydrazine dan beberapa logam, dan beberapa radikal bebas

(Armstrong et al, 2000; Drastyawan et al, 2001).

Selain komponen gas, pada asap rokok terdapat komponen padat atau partikel yang

terdiri dari nikotin dan tar. Tar mengandung bahan karsinogen, sedangkan nikotin merupakan

bahan adiktif yang menimbulkan ketergantungan atau kecanduan (Aditama, 2001).

Letak nasofaring pada saluran napas bagian atas dimana merupakan tempat aliran

polusi udara dan asap rokok, serta merupakan lokasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap

mukosa dilokasi tersebut. Karsinogen yang dibawa oleh udara dapat menginduksi kanker

(Zhuolin et al, 2005). Mukosa nasofaring dapat langsung terpapar oleh asap rokok yang

dihisap, dan kanker dapat diinduksi pada daerah kontak dengan karsinogen (Mabuchi et al,

1985).

Merokok sebagai faktor risiko, cukup berarti menyebabkan terjadinya kanker pada

mempunyai potensi karsinogenik. Menghisap rokok akan memberi pajanan bahan

karsinogenik yang ada di dalam rokok secara langsung terhadap nasofaring, dengan

demikian hubungan antara merokok dan KNF secara biologi cukup dapat diterima. Beberapa

hasil penelitian yang meneliti hubungan antara merokok dan KNF menunjukkan hasil yang

tidak sama. Namun, Lin et al pada tahun 1971, pada penelitian di Taiwan, melaporkan adanya

peningkatan risiko yang signifikan terjadinya KNF dengan peningkatan lamanya merokok.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian selanjutnya, akan tetapi beberapa

penelitian yang lain menunjukkan hasil yang berlawanan tentang hubungan antara merokok

dan KNF (Cheng et al, 1999).

Enzyme Cytochrome P450 2EI (CYP2EI) yang diketahui merupakan enzim aktivasi

pada nitrosamine dan karsinogen lainnya, mungkin terlibat dalam perkembangan terjadinya

KNF. Hildesheim et al (1997) dalam penelitian secara case control mengemukakan bahwa

asap rokok adalah sumber paparan nitrosamine, sehingga dapat mengaktivasi CYP2EI, dan

dia melihat efeknya sebagai faktor risiko pada KNF, dimana merokok mempunyai hubungan

dengan risiko terjadinya KNF.

Hubungan antara merokok dan KNF telah banyak diteliti di daerah geografik dengan

insiden tinggi dan sedang, seperti di China Selatan dan sebagian daerah di Asia Tenggara.

Hasil dari penelitian-penelitian tersebut bervariasi, ada yang mempunyai hubungan sampai

tidak jumpai adanya hubungan (Zhu et al, 1995). Di Indonesia, khususnya di Medan

Sumatera Utara dengan insiden KNF relatif sedang, belum ada penelitan tentang hubungan

merokok dengan KNF. Atas dasar inilah peneliti tertarik meneliti hubungan antara merokok

dengan KNF di Medan Sumatera Utara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut :

Apakah merokok merupakan faktor risiko terjadinya karsinoma nasofaring.

1.3. Hipotesis

Ada hubungan antara merokok dengan karsinoma nasofaring.

1.4 Tujuan Penelitian

3.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah ada hubungan merokok dengan karsinoma nasofaring.

3.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui risiko perokok dapat menderita karsinoma nasofaring.

2. Melihat karakteristik demografi penderita karsinoma nasofaring berdasarkan

suku bangsa, pekerjaan, umur, dan jenis kelamin.

3. Melihat hubungan usia mulai merokok, jumlah batang rokok yang dihisap perhari,

lama merokok, dan jenis rokok yang dihisap dengan risiko terjadinya karsinoma

nasofaring.

4. Melihat hubungan faktor-faktor lain selain rokok dengan terjadinya karsinoma

nasofaring.

1.5 Manfaat Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan dalam usaha pencegahan risiko terjadinya karsinoma

nasofaring.

1.6 Kontribusi Penelitian

Sebagai pengembangan keilmuan dibidang Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok

dan Bedah Kepala Leher.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anatomi

2.1.1 Nasofaring

Nasofaring merupakan suatu ruangan yang terletak di belakang rongga hidung di atas

tepi bebas palatum mole yang secara anatomis termasuk bagian faring (Chew, 1997).

Nasofaring merupakan rongga dengan dinding kaku di atas, belakang dan lateral (Ballenger,

1994). Disamping dilapisi jaringan limfoepitelium, di dinding nasofaring juga terdapat kelenjar

dan jaringan ikat yang dibentuk oleh tulang dan kartilago dari dasar tengkorak. Ukuran

rata-rata dimensi nasofaring pada orang dewasa adalah dengan tinggi 4 cm, lebar 4 cm dan jarak

anteroposteriornya 3 cm (Chew, 1997).

2.1.2 Batas-batas nasofaring

• Dinding anterior dibentuk oleh koana dan batas posterior dari septum nasi.

• Dinding bawahnya dibentuk oleh permukaan atas dari palatum mole yang membentuk

duapertiga depan nasofaring dan oleh itsmus nasofaringeal.

• Atap dan dinding posterior membentuk permukaan yang miring dibentuk oleh tulang

sfenoid, basioksiput dan dua tulang servikal yang paling atas sampai pada level

palatum mole. Bagian paling atas dari dinding posterior, tepat di depan dari tulang

atlas terdapat jaringan limfoid yang melekat pada mukosa (tonsil faringeal atau

adenoid) (Chew, 1997).

• Tiap dinding lateral nasofaring terdapat muara dari tuba faringotimpanik (tuba

eustakhius). Muara tuba ini terletak sekitar 1 cm dibelakang ujung posterior dari konka

inferior, sedikit di level bawah dari palatum durum. Ujung medial dari kartilago tuba

membuka, terbentuk seperti koma. Di belakang dan atas dari kartilago tuba terdapat

2.1.3 Jaringan lunak pembentuk rongga nasofaring

a. Selaput lendir (mukosa) nasofaring

Mukosa nasofaring permukaannya tidak rata dan mempunyai tonjolan dan

lekukan. Pada orang dewasa luasnya lebih kurang 50 cm persegi. Kira-kira 60% dari

total permukaan epitel dilapisi oleh epitel skuamosa stratified. Disekitar koana dan

atap nasofaring diliputi oleh epitel bersilia. Dinding lateral dan sebagian atap

nasofaring terdiri dari kumpulan epitel skuamosa dan epitel bersilia, bercampur

dengan kumpulan-kumpulan epitel kecil transisional. Dinding belakang sebagian besar

terdiri dari epitel skuamosa (Chew, 1997).

Selaput lendir ini terdiri dari lapisan epitel, jaringan limfoid dan kelenjar saliva.

Jaringan kelenjar limfoid terletak di dalam dan di bawah mukosa yang merupakan

kumpulan sel limfoid tipe B dan sedikit tipe T yang membentuk folikel-folikel dan pusat

germinal tanpa kapsul. Aliran limfe dari nasofaring bersifat bilateral dan langsung ke

bagian lateral kelenjar limfe retrofaringeal dari Rouviere, kelenjar limfe jugulodigastrik,

dan rantai kelenjar limfe spinalis. Jaringan epitel mukosa nasofaring bentuknya sangat

bervariasi dan terdiri dari epitel skuamosa bertingkat, pseudoepitel bertingkat bersilia

dan epitel tak beraturan. Selama masa kehidupan janin terdapat perubahan secara

bertahap dari epitel saluran nafas bersilia sampai epitel skuamosa di bagian bawah

dan belakang nasofaring (Chew, 1997; Witte dan Bryan, 1998).

b. Jaringan submukosa nasofaring

Dinding posterior dibentuk oleh 4 lapisan yaitu (1) mukosa faring, (2)

aponeurosis faring, (3) otot konstriktor faringeus superior, (4) fasia bukofaringeal. Otot

dinding nasofaring tidaklah lengkap, pada bagian atas dinding lateral hanya terdiri atas

2 lapisan yaitu, mukosa dan aponeurosis faring. Daerah dengan struktur otot 2 lapis ini

disebut sinus morgagni.

Fasia faring dinding posterior dan lateral meekest at panda tuberculin faring

yang merupakan tonjolan tulang dari basis oksiput dan berada tepat di depan foramen

bawah pyramid petrosus dan terdapat di depan kanalis karotikus dan anterior terdapat

pada apeks dari pars petrosus os temporal dan merupakan batas posterior dari lamina

pterigoid interna. Fasia ini melanjutkan diri sebagai jaringan fibrosa dan mengisi

foramen laserum yang hanya dipisahkan dari fossa kranii media oleh jaringan

fibrokartilago (Ackerman dan Del Regato, 1970; Cottrill dan Nutting, 2003).

2.1.4 Pendarahan dan persarafan

Pendarahan nasofaring berasal dari cabang-cabang arteri karotis eksterna,

yaitu arteri faringeal ascenden, arteri palatina ascenden dan descenden, dan cabang

faringeal arteri sfenopalatina. Pleksus vena terletak di bawah selaput lendir nasofaring

dan berhubungan dengan pleksus pterigoid di atas dan vena jugularis interna di bawah.

Daerah nasofaring dipersarafi oleh pleksus faringeal di atas otot konstriktor

faringeus media. Pleksus faringeus terdiri atas serabut sensoris saraf glossofaringeus

(IX), serabut motoris saraf vagus (X) dan serabut saraf ganglion servikalis simpatikus.

Sebagian besar saraf sensoris nasofaring berasal dari saraf glossofaringeus hanya

daerah superior nasofaring dan anterior orifisium tuba yang mendapat persarafan

sensoris dari cabang faringeal ganglion sfenopalatina yang berasal dari cabang maksila

saraf trigeminus (V1) (Ackerman dan Del Regato, 1970; Cottrill dan Nutting, 2003).

2.1.5 Sistem limfatik nasofaring

Nasofaring mempunyai anyaman limfatik submukosa yang banyak. Bagian

aliran limfe yang pertama adalah pada kelenjar di retrofaringeal yang terdapat diantara

dinding posterior nasofaring, fascia faringobasilar dan fascia prevertebra (Chew, 1997).

Pada nasofaring terdapat banyak saluran limfe yang terutama mengalir ke lateral,

bermuara di kelenjar retrofaring Krause (kelenjar Rouviere) (Ballenger, 1994).

Kumpulan jaringan limfe, disebut tonsil faringeal, dijumpai pada membran mukosa yang

melapisi basis sfenoid (Beasley, 1997).

Dibandingkan dengan mukosa saluran napas lainnya, mukosa nasofaring

dinding lateral terutama disekitar muara tuba eustakius, dinding posterior dan bagian

nasofaring di palatum mole. Struktur limfoid ini merupakan lengkung bagian atas dari

cincin Waldeyer (Chew, 1997).

2.2 Karsinoma Nasofaring (KNF)

2.2.1 Karsinoma nasofaring

Karsinoma nasofaring (KNF) adalah karsinoma sel skuamosa yang terjadi

pada lapisan epitel di nasofaring. Tumor ini menunjukkan derajat diferensiasi yang

bervariasi dan sering tampak pada pharyngeal recess (fossa Rosenmuller’s) (Wei dan

Sham, 2005). Karsinoma nasofaring termasuk karsinoma sel skuamosa kepala dan leher

yang unik. Insiden terjadinya secara geografis menunjukkan gambaran yang bervariasi.

Walaupun KNF jarang terjadi di seluruh dunia, tumor ini merupakan salah satu tumor

ganas yang sering terjadi di negara-negara Asia Tenggara maupun di China, dimana

insidennya dari 20 sampai 50 per 100.000 penduduk (Krishna et al, 2004).

2.2.2 Patologi Karsinoma Nasofaring

a. Makroskopis

Secara makroskopis pertumbuhan karsinoma nasofaring dapat dibedakan menjadi

3 bentuk, yaitu ulseratif, nodular, dan berbentuk eksofitik. Dari 211 kasus KNF, Choa

mendapatkan 59% (124) berbentuk ulseratif, 25% (55) nodular, dan 15% (32) eksofitik.

1. Bentuk ulseratif

Bentuk ini paling sering dijumpai pada dinding posterior atau di daerah fosa

Rosenmuller. Kadang-kadang terdapat di dinding lateral di depan tuba eustakhius

dan di atap nasofaring. Lesi ini biasanya kecil disertai jaringan nekrotik dan sangat

mudah mengadakan infiltrasi ke jaringan sekitarnya. Tumor bentuk ini dapat

berkembang dari dinding lateral atau atap nasofaring ke daerah petrosfenoid di basis

kranii melalui saluran yang dibentuk oleh faring. Penjalaran ke intrakranial sangat

mudah terjadi melalui daerah lemah foramen laserum dan ovale. Penjalaran secara

saraf-saraf kranial di sekitarnya. Tumor cepat membesar, meluas dan merusak

foramen-foramen di basis kranii dan masuk kedalam fosa kranii media.

2. Bentuk noduler/lobuler

Bentuk ini paling sering timbul di daerah tuba eustakhius, sehingga cepat

menyebabkan sumbatan tuba. Tumor ini biasanya berbentuk seperti anggur atau

polipoid tanpa ada ulserasi kecil bila dibandingkan dengan besarnya tumor yang

terlihat. Tumor ini mula-mula mengadakan infiltrasi di sekitar tuba eustachius dan

meluas masuk ke dalam ruang maksilofaring dan mengadakan kompresi cabang

mandibular saraf trigeminus (V2), tumor dapat menjalar ke bawah mendesak

palatum mole dan mudah menyebar ke daerah petrosfenoid di basis kranii.

Walaupun saraf-saraf kranial berada di sekitar tumor dan pertumbuhan tumor sangat

cepat, tetapi kompresi saraf-saraf kranial baru timbul setelah terjadi erosi basis kranii

dan masuk ke dalam fosa serebri media. Pada stadium lanjut tumor dapat

mengadakan invasi ke dalam rongga orbita melalui fisura orbita inferior dan melalui

sinus etmoid masuk ke sinus maksila.

3. Bentuk eksofitik

Bentuk ini biasanya tumbuh pada satu sisi nasofaring, tidak terdapat ulserasi,

kadang-kadang bertangkai dan permukaannya licin. Tumor ini tumbuh dari atap

dapat mengisi seluruh rongga nasofaring. Tumor dapat mendorong palatum mole ke

bawah dan tumbuh ke arah koana dan masuk ke kavum nasi. Tumor bentuk ini

cepat mencapai sinus maksila dan rongga orbita sehingga menyebabkan

eksoptalmus unilateral atau menonjol ke luar nares anterior. Pada daerah tuba

eustakhius, tumor bentuk ini lebih cenderung tumbuh secara submukosa ke arah

basis kranii. Kompresi saraf kranial terjadi bila besarnya tumor cukup besar

(Ackerman dan Del Regato, 1970, Armiyanto, 1993).

b. Mikroskopis (histopatologi)

Klasifikasi histologi secara garis besar membagi jenis histologi KNF menjadi 2

karsinoma tidak berdiferensiasi dengan beberapa variasi sel limfoepithelioma (Cottrill

dan Nutting , 2003)

Tumor ganas nasofaring terdiri dari :

1. Karsinoma nasofaring (KNF)

a. WHO Tipe 1 : Karsinoma sel skuamosa keratinisasi

b. WHO Tipe 2 : Karsinoma sel skuamosa tanpa keratinisasi

c. WHO Tipe 3 : Karsinoma sel tidak berdiferensiasi

2. Limfoma non-Hodgkin’s (jarang terdapat limfoma Hodgkin’s)

3. Karsinoma adenoid kistik

4. Adenokarsinoma dan tumor-tumor kelenjar saliva minor

5. Placmacytoma

6. Melanoma

7. Sarkoma (terutama rabdomiosarkoma)

8. Chordoma (Cottrill & Nutting, 2003).

Klasifikasi menurut WHO sejak tahun 1978 ada tiga tipe histologik karsinoma

nasofaring (Chew, 1997; Licitra et al 2003) :

1. Karsinoma sel skuamosa keratinisasi (keratinizing)

a. well differentiated

b. moderately differentiated

c. poorly differentiated

2. Karsinoma sel skuamosa tanpa keratinisasi (non-keratinizing)

3.

Karsinoma sel tidak berdiferensiasi (undifferentiated)

WHO tipe I. Karsinoma sel skuamosakeratinisasi (keratinizing)

Tampilannya mirip dengan karsinoma sel skuamosa pada traktus aerodigestif.

Ditandai dengan adanya bentuk kromatin di dalam mutiara skuamosa atau sebagian

sel mengalami keratinisasi (diskeratosis), adanya stratifikasi dari sel terutama pada sel

yang terletak di permukaan atau suatu rongga kistik, dan adanya jembatan intersel

mengalami pengkerutan akibat dehidrasi pada waktu membuat sediaan. Dua puluh

lima persen KNF merupakan karsinoma WHO tipe 1 di Amerika Serikat, namun hanya

1-2% di populasi endemik

WHO tipe 2. Karsinoma sel skuamosa tanpa keratinisasi (non-keratinizing)

Menunjukkan sekuensi maturasi yang karakteristik untuk epitel skuamosa,

namun secara mikroskopis tidak terdapat pembentukan keratin. Ditandai dengan

masing-masing sel tumor mempunyai batas yang jelas dan terlihat tersusun

teratur/berjajar, dan sering terlihat bentuk pleksiform yang mungkin terlihat sebagai sel

tumor yang jernih/terang yang disebabkan adanya glikogen dalam sitoplasma sel,

serta tidak terdapat musin atau diferensiasi dari kelenjar.

WHO tipe 3. Karsinoma sel tidak berdiferensiasi (undifferentiated)

Sesuai pada reklasifikasi WHO (1991). Ditandai dengan susunan sel tumor

yang berbentuk sinsitial, batas sel yang satu dan lainnya sulit dibedakan, sel tumor

berbentuk spindel dan beberapa sel mempunyai nukleolus (inti) yang hiperkromatik

dan sel ini sering bersifat dominan, sel tumor tidak memproduksi musin. KNF WHO

tipe 3 ditemukan sebanyak 95% pada semua kasus di daerah endemik, namun di

populasi risiko rendah seperti pada populasi kulit putih Amerika Utara hanya

ditemukan sebanyak 60% (Armiyanto, 1993; Witte dan Neel, 1998; Lin et al, 2003;

Zimmermann et al, 2006).

2.2.3 Epidemiologi

Karsinoma nasofaring mempunyai pola yang berbeda secara epidemiologi

(Chew, 1997). Tumor ganas ini termasuk penyakit yang jarang terjadi disebagian

besar bagian dunia, dimana insidennya secara umum rata-rata kurang dari 1 per

100.000 penduduk tiap tahunnya. Namun, penyakit ini merupakan salah satu tumor

ganas yang sangat biasa terjadi pada penduduk di China Selatan dan Asia Tenggara,

dengan insiden antara 20 sampai 50 per 100.000 penduduk tiap tahunnya (Wei dan

Insidennya diantara penduduk China dan Asia Tenggara 10 – 50 kali lebih

tinggi dibanding dengan negara-negara lainnya. Tumor ini tidak secara kuat

berhubungan dengan ras mongoloid secara serta merta, seperti yang ada di China

bagian Utara, Korea, dan Jepang yang insidennya adalah rendah. Insiden paling

tinggi, 30 – 50 per 100.000 penduduk laki-laki, terjadi di China bagian Selatan, di pusat

Propinsi Guangdong dan di daerah otonomi Guangxi. Insiden tinggi, 15 – 30 per

100.000 penduduk laki-laki, terjadi di Hong Kong, ras china di Asia Tenggara dan

emigran ras china ditempat lainnya. Insiden sedang, 5 – 15 per 100.000 penduduk

laki-laki dijumpai diantara ras Asia Tenggara lainnya (orang Malaysia, Indonesia,

Thailand, Vietnam dan Filipina), orang Eskimo (di Kanada, Alaska dan Greenland) dan

beberapa orang Afrika Utara. Populasi di Malta, Tunisia, Algeria, Maroko dan Sudan

mempunyai insiden paling rendah dibanding negara-negara Asia, tapi tetap lebih tinggi

dibanding kejadian di Amerika dan Eropa (Chew, 1997).

Karsinoma nasofaring merupakan tumor ganas daerah kepala dan leher

terbanyak ditemukan di Indonesia, menduduki urutan pertama dari seluruh keganasan

pada pria dan urutan ke-4 dari seluruh keganasan pada wanita setelah tumor ganas

mulut rahim, payudara, dan kulit, dapat terjadi pada semua golongan umur, insiden

meningkat pada dekade II akhir dan mencapai puncaknya pada usia 40-50 tahun

(Roezin, 1995; Susworo, 2004).

Hampir 60% tumor ganas kepala dan leher merupakan KNF, kemudian diikuti

oleh tumor ganas hidung dan sinus paranasal (18%), laring (16%), dan tumor ganas

rongga mulut, tonsil, hipofaring dalam persentase rendah (Roezin dan Syafril, 2001).

Prevalensi KNF di Indonesia 3,9 per 100.000 penduduk pertahun (Fachiroh et al,

2004).

Di RSUP H.Adam Malik Medan selama Januari 1991 sampai April 1996

didapatkan 94 kasus KNF dari 160 kasus tumor ganas (Adnan,1996), sementara pada

tahun 1998 – 2002 ditemukan 130 penderita KNF dari 1370 pasien baru onkologi

kepala dan leher (Lutan, 2003). Dari data rekam medik jumlah pasien KNF yang

berjumlah 630 orang dan perempuan 294 orang, dengan rentang usia 15-82 tahun

(Devira, 2007).

Di Indonesia frekuensi penderita ini hampir merata di setiap daerah. Di RSUPN

Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta saja ditemukan lebih dari 100 kasus setahun, RS

Hasan Sadikin Bandung rata-rata 60 kasus, Ujung Pandang 25 kasus, Palembang 25

kasus, Denpasar 15 kasus, di Padang dan Bukit Tinggi 11 kasus. Demikian pula

angka-angka yang didapatkan di Medan, Semarang, Surabaya dan daerah lain

menunjukkan bahwa tumor ganas ini terdapat merata di Indonesia (Roezin dan Syafril,

2001).

Dalam banyak studi dilaporkan insiden kejadian KNF menurut jenis kelamin,

penderita laki-laki selalu lebih banyak dibanding perempuan. Pada populasi dengan

risiko tinggi, perbedaan ini sangat signifikan, seperti di Cina dan Singapura, rasio

laki-laki dan perempuan adalah 2,3 : 1; dan di Hongkong rasionya 2,5 :1. Perbandingan di

Indonesia adalah 2-3 : 1 (Susworo, 2004). Berdasarkan umur, dilaporkan penderita

KNF termuda berumur 2 tahun dan paling tua 91 tahun (McDermott et al, 2001),

sedangkan di Indonesia umur termuda 4 tahun dan tertua 84 tahun (Roezin,1995).

2.2.4 Etiologi dan faktor predisposisi

Etiologi KNF masih belum pasti (Chew, 1997) Sekarang ini, sejumlah

penelitian menunjukkan bahwa etiologi KNF adalah multifaktor, termasuk genetik,

lingkungan dan virus (Licitra et al, 2003; Yang et al, 2005).

Spekulasi dan hipotesis tentang etiologi dari KNF dimulai pada awal abad 20.

Hipotesis tentang etiologi KNF pertama kali dikemukakan oleh Jackson tahun 1901,

yang mengajukan hipotesis bahwa iritasi debu pada pekerja gabus, merusak epitel

saluran nafas. Dia menyimpulkan iritasi tersebut tidak dapat menyebabkan KNF,

seperti kejadian pada kanker laring yang lebih sering. Sejak itu patogenesis KNF

secara intensif diteliti, khususnya perhatian ditujukan pada gambaran geografi dan

variasi rasial. Tahun-tahun belakangan ini banyak faktor lingkungan dan biologik telah

menunjukkan adanya peran faktor genetik dan virus dalam perkembangan dari

penyakit ini (McDermott et al, 2001).

a. Faktor genetik

Pada sel normal pertumbuhan (pembelahan/proliferasi) dan diferensiasi diatur

oleh gen yang disebut proto-onkogen. Pembelahan pada sel normal terjadi bila ada

rangsang pertumbuhan yang diterima oleh reseptor faktor pertumbuhan (growth factor

receptor) yang terletak pada membran sel. Pesan tersebut kemudian diteruskan

melalui membran sel ke dalam sitoplasma, yang seterusnya melalui penghantar

isyarat di dalam sitoplasma akan disampaikan ke dalam inti. Rangsang pertumbuhan

selanjutnya akan mengaktifkan faktor pengatur inti untuk memulai transkripsi DNA

(Tjarta, 1998).

Onkogen terjadi melalui mutasi somatik proto-onkogen. Dalam keadaan normal

ekspresi proto-onkogen diperlukan untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel dan tidak

mengakibatkan keganasan, karena aktivitasnya dikontrol secara ketat. Aktivasi

proto-onkogen menjadi proto-onkogen dapat terjadi melalui perubahan struktural dalam gen,

translokasi kromosom, amplifikasi gen atau mutasi dalam berbagai elemen yang

dalam keadaan normal berfungsi untuk mengontrol ekspresi gen bersangkutan. Mutasi

proto-onkogen relatif sering terjadi dalam sel yang berproliferasi aktif, namun

perubahan ke arah ganas dapat dicegah dengan bantuan ekspresi berbagai gen

supresor (tumor suppresor genes atau anti-onkogen) yang berperan menginduksi

terhentinya siklus sel atau menginduksi proses apoptosis. Apabila fungsi gen-gen

yang berperan dalam pengawasan ini terganggu akibat mutasi atau hilang (delesi),

maka sel bersangkutan akan menjadi rentan terhadap transformasi ganas (Murphy

dan Levine, 2001; Kresno, 2005).

Perubahan yang dialami proto-onkogen seluler pada aktivasi menjadi onkogen

selalu menstimulasi suatu fungsi sel yang mengakibatkan pertumbuhan dan

dominan. Mekanisme onkogen merangsang pertumbuhan pada sel neoplastik adalah

sebagai berikut:

a. Mengkode pembuatan protein yang berfungsi sebagai faktor pertumbuhan (growth

factor) yang berlebihan (overekspresi) dan merangsang diri sendiri (autokrin),

misalnya c-sis (cellular-sis)

b. Memproduksi reseptor faktor pertumbuhan (growth factor receptor) yang tidak

sempurna, yang memberi isyarat pertumbuhan terus menerus, meskipun tidak ada

rangsang dari luar, misalnya c-erb B

c. Pada amplifikasi gen terbentuk reseptor faktor pertumbuhan yang berlebihan,

sehingga sel tumor sangat peka terhadap faktor pertumbuhan dengan konsentrasi

di bawah ambang rangsang normal, misalnya c-neu.

d. Memproduksi protein yang berfungsi sebagai penghantar isyarat di dalam sel yang

tidak sempurna, yang terus menerus menghantarkan isyarat, meskipun tidak ada

rangsang dari luar sel, misalnya c-K-ras

e. Memproduksi protein yang berkaitan langsung dengan inti yang merangsang

pembelahan sel, misalnya c-myc

Tumor tidak hanya terbentuk karena aktivasi onkogen yang bekerja dominan,

tetapi dapat terjadi akibat hilangnya atau tidak aktifnya gen yang bekerja menghambat

pertumbuhan sel yang disebut anti-onkogen atau gen supresor tumor. Pada

pertumbuhan dan diferensiasi sel normal, anti-onkogen bekerja menghambat

pertumbuhan dan merangsang diferensiasi sel. Beberapa anti-onkogen ialah gen p53,

Rb, APC, WT, DCC, NFI, NF-2 (Suryanto, 2006).

b. Faktor lingkungan

Sangkaan bahwa faktor genetik berperan jelas sebagai penyebab dan juga

peran beberapa kofaktor lingkungan adalah sama pentingnya. Berbagai faktor

lingkungan dan agent yang termasuk dalam etiologi karsinoma nasofaring adalah;

Virus Epstein-Barr (peningkatan antibodi, viral genome di dalam sel tumor), bahan

seperti ikan asin, nitrosamin, makanan fermentasi), kebiasaan memasak (asap

bakaran dan uap), praktek keagamaan (dupa cina dan harum-haruman), terpapar

lingkungan kerja (uap dan kimia industri, partikel logam, debu kayu, formaldehid), dan

lain-lain (status ekonomi, penyakit-penyakit THT sebelumnya, defisiensi gizi, logam

seperti arsenik, kromium, dan nikel) (Chew, 1997).

1. Infeksi Virus Epstein-Barr (VEB)

Virus ini pertama kali ditemukan oleh Epstein dan Barr pada tahun 1960 dalam

biakan sel limfoblas dari pasien limfoma Burkitt. Virus ini merupakan virus DNA yang

diklasifikasi sebagai anggota famili virus Herpes (Herpesviridae) yang saat ini telah

diyakini sebagai agen penyebab beberapa penyakit yaitu, mononukleosis infeksiosa,

penyakit Hodgkin, limfoma-Burkitt dan KNF. Genom DNA VEB mengandung 172 kbp

dan memiliki kandungan guanin-plus-sitosin sebesar 59%. Melalui tempat replikasinya

di orofaring, VEB dapat menginfeksi limfosit B yang immortal, sebagai virus laten pada

sel ini, menetap pada pasien yang terinfeksi tanpa menyebabkan suatu penyakit yang

berarti (McDermott et al, 2001).

Ada dua jenis infeksi VEB yang terjadi, yaitu infeksi litik, dimana DNA dan

protein virus disintesis, disusul dengan perakitan partikel virus dan lisis sel. Jenis

infeksi kedua adalah infeksi laten non litik, disini DNA virus dipertahankan di dalam sel

terinfeksi sebagai episom. Infeksi laten inilah yang sering berlanjut menjadi

keganasan. Berbagai antigen yang disandi oleh virus dapat diidentifikasi dalam

nucleus, sitoplasma dan membrane sel terinfeksi. Antigen ini dapat menginduksi

respon imun seperti EBNA (Epstein-barr nuclear antigen) yang diekspresikan pada

infeksi litik dini tapi juga dapat diekspresikan pada infeksi laten. Protein lain adalah

LMP (laten membrane protein) dan VCA (viral capsid antigen). Infeksi VEB

mempunyai dampak yang jelas pada sel B. Percobaan invitro membuktikan bahwa

virus ini merupakan aktivator proliferasi poliklonal sel B yang tidak tergantung pada sel

T, dan mengakibatkan sel B yang terinfeksi menjadi immortal dan mengalami

transformasi ganas. Walaupun dapat terjadi respon seluler atau respon humoral

terhadap antigen tersebutlah yang dapat memperantarai penolakan terhadap tumor

tersebut secara in vivo. Jadi untuk mengatasi infeksi VEB diperlukan respon imun

seluler atau respon sel T. Pada keadaan defisiensi respon imun seluler, dapat

mengakibatkan sel yang terinfeksi VEB secara laten mengalami transformasi ganas

(McDermot et al, 2001).

2. Faktor makanan

Ho (1971) yang pertama kali menghubungkan ikan yang diasinkan yang

merupakan makanan kegemaran penduduk Cina Selatan kemungkinan sebagai salah

satu faktor etiologi terjadinya KNF. Teori ini didasarkan atas insiden KNF yang tinggi

pada masyarakat nelayan tradisionil di Hongkong yang mengkonsumsi ikan yang

diasinkan dalam jumlah yang besar dan kurang mengkonsumsi vitamin, sayur dan

buah segar. Penelitian di Hongkong tahun 1986 menyebutkan bahwa dari 250 pasien

KNF dibawah usia 35 tahun, sebagian besar ternyata mengkonsumsi ikan asin

semenjak usia di bawah 10 tahun.Kebiasaan makan ikan yang diasinkan ini juga

terdapat pada penduduk keturunan Cina yang beremigrasi ke Negara lain seperti

Malaysia Timur (Kadazans) dan negara Asia Tenggara lainnya. Zat nitrosamin juga

didapati pada makanan yang dikonsumsi masyarakat Tunisia, Cina Selatan, dan

Greenland dimana angka kejadian KNF cukup tinggi (Ahmad, 2002).

Ikan asin ala orang Kanton dimakan dalam bentuk digoreng atau berupa sup

kepala ikan asin yang merupakan makanan tradisional penduduk Cina Selatan.

Makanan ini dibuat dari ikan laut yang isi perutnya dikeluarkan melalui mulut (tanpa

disayat) kemudian direndam dalam air garam dalam tong yang terbuat dari kayu

selama 1-5 hari, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 7 hari. Selama

pengeringan sering terdapat infestasi lalat yang menyebabkan pembusukan sebelum

terjadi proses pengasinan. Konsumsi ikan asin secara banyak dimasa kecil

mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya KNF. Yu dkk mendapatkan kira-kira 50 %

kasus KNF di kota Tianjin Cina selatan yang mempunyai insidens KNF yang rendah,

Beberapa penelitian juga mendapatkan bahwa makanan yang mengandung

nitrosamin dan nitrit yang dikonsumsi semasa kecil mempunyai resiko untuk terjadinya

KNF pada umur dewasa (Roezin, 1996).

3. Radang kronis

Dengan adanya peradangan menahun di nasofaring, maka mukosa nasofaring

menjadi lebih rentan terhadap karsinogen penyebab KNF (Ahmad, 2002).

4. Sosial ekonomi, lingkungan dan kebiasaan hidup

Faktor lingkungan yang diduga berperan dalam terjadinya KNF adalah debu,

asap rokok, uap zat kimia, asap kayu bakar, asap dupa (kemenyan), obat-obatan

tradisional, tetapi hubungan yang jelas antara zat-zat tersebut dengan KNF belum

dapat dijelaskan. Serbuk kayu pada industri mempunyai hubungan yang kuat dengan

pasien KNF. Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang lama juga mempunyai

resiko menderita KNF. Sedangkan peminum alkohol tidak dijumpai ada hubungan

resiko terjadinya KNF. Yu dkk tahun 1990, melaporkan bahwa pada orang merokok

lebih dari 30 batang mempunyai resiko 3 kali lebih besar daripada yang bukan perokok

(Yu et al, 1990). KNF juga berhubungan akibat sering kontak dengan bahan

karsinogen antara lain bezopyrenen, benzo anthrancene, gas kimia, asap industri,

asap kayu dan beberapa ekstrak tumbuhan. Adanya peradangan menahun di

nasofaring maka mukosa nasofaring menjadi lebih rentan terhadap karsinogen

penyebab KNF (McDermott et al, 2001; Ahmad, 2002).

2.2.5 Karsinogenesis secara umum

Sel tumor ialah sel tubuh kita sendiri yang mengalami perubahan

(transformasi) sehingga bentuk, sifat dan kinetikanya berubah, sehingga tumbuhnya

menjadi autonom, liar tidak terkendali dan terlepas dari koordinasi pertumbuhan normal.

Akibatnya timbul tumor yang terpisah dari jaringan tubuh normal (Sukardja, 2000).

Transformasi sel terjadi karena mutasi gen yang mengatur pertumbuhan dan

kerusakan itu sangat luas, dapat dari ringan dan terbatas sampai berat serta luas

(Sukardja, 2000; Irish et al, 2003).

Pada manusia selama hidup diperkirakan rata-rata sel tubuh mengalami

sebanyak 1016 mitose, dengan masing-masing gen mempunyai kemungkinan 106

mengalami mutasi spontan dan menyalin (translate) 1010 mutasi. Jika tiap mutasi dapat

merubah sel normal menjadi kanker, maka kita tidak mungkin dapat berfungsi sebagai

makhluk hidup. Penelitian epidemiologi menunjukkan kemungkinan perubahan menjadi

kanker tidaklah konstan, tetapi bertambah dengan bertambahnya umur. Penelitian

komparatif dari berbagai tumor menunjukkan bahwa aktivasi gen myc dapat merubah

sel itu menjadi immortal (tidak dapat mati), dan aktivasi gen ras atau famili ras dapat

menjadikan transformed sel. Pada manusia gen yang sering mengalami mutasi ialah

gen c-myc, K-ras, hst-1 dan neu (Sukardja, 2000).

Penemuan dan uraian tentang onkogen dan tumor suppressor genes

meningkatkan pengetahuan kita tentang mekanisme genetik dan molekuler patogenesis

kanker. Pemahaman tentang patogenesis kanker tersebut diperoleh dari berbagai

percobaan binatang dan percobaan laboratorium yang mengungkapkan bahwa mutasi

satu atau lebih gen akan menyebabkan penyimpangan dalam pertumbuhan sel yang

berakibat transformasi sel kearah ganas. Sekalipun tampaknya sederhana, pada

hakekatnya tumorigenesis pada manusia tetap merupakan satu proses kompleks yang

berlangsung melalui berbagi tahapan (multistep/multistage process). Bahwa kanker

terjadi melalui proses multistep dibuktikan dengan berbagi penelitian, diantaranya bukti

tidak langsung yang diperoleh dari studi epidemiologi. Salah satu bukti epidemiologi

adalah bahwa insiden kanker meningkat sesuai peningkatan usia. Bukti lain adalah

bahwa diperlukan waktu yang cukup panjang antara paparan pertama terhadap bahan

karsinogen (rokok, asbes) dengan timbulnya kanker, demikian pula peningkatan insiden

kanker yang baru terjadi berpuluh tahun sesudah dijatuhkannya bom atom di Jepang.

Bila ditinjau dari aspek genetik dan molekuler, sudah diterima secara luas bahwa

perkembangan kanker disebabkan akumulasi kelainan atau mutasi beberapa gen

menghasilkan transformasi sel. Mutasi beberapa jenis gen tertentu yang diwariskan

menyebabkan kecenderungan seseorang menderita kanker, jadi dalam hal ini faktor

keturunan merupakan faktor yang penting, tetapi penyebab kelainan gen yang berakibat

kanker sebagian besar berasal dari luar (eksogen). Di antara faktor eksogen adalah

berbagai jenis virus khususnya virus onkogenik, misalnya virus hepatitis B, Epstein Barr,

HTLV-1, berbagai bahan kimia dan radiasi khususnya radiasi pengion. Tetapi tidak

semua mutagen berasal dari luar (eksogen). Akhir-akhir ini diketahui bahwa kerusakan

DNA sebagi reaksi metabolik endogen yang menghasilkan reactive oxygen

intermediates (ROI) dalam jumlah besar juga berpotensi menimbulkan keganasan

(Kresno, 2004).

Mekanisme karsinogenesis baik biokimiawi maupun molekuler berbeda antara

satu karsinogen dengan yang lain, bergantung pada struktur dan sumber karsinogen

masing-masing, tetapi pada dasarnya sasaran karsinogen adalah menimbulkan lesi

pada untaian DNA yang mengandung berbagai jenis gen. Dalam beberapa tahun

terakhir telah terungkap bagaimana hubungan karsinogen dengan lesi DNA dan jenis

mutasi gen yang ditimbulkannya, demikian pula peran gen DNA repair dan respons

tubuh lainnya terhadap kerusakan DNA. Berbagai jenis onkogen dan gen supresor

(tumor suppressor gene) yang berperan sebagai regulator siklus sel atau pertumbuhan

dan diferensiasi sel pada umumnya merupakan sasaran lesi onkogenik (Kresno, 2004).

2.2.6 Zat-zat karsinogen berdasarkan struktur dan kerjanya

a. Karbohidrogen polisiklik

Dalam golongan ini termasuk bermacam-macam derivate batubara, seperti

dimetilbenzantrasen, benzpiren dan metilkolantren. Zat-zat ini dapat menginduksi tumor

pada jarak jauh baik atas dasar aplikasi maupun sesudah absorpsi. Tidak mustahil

bahwa benzpiren merupakan faktor penting dalam terjadinya karsinoma bronkus pada

b. Amina aromatik

Dalam golongan ini termasuk naftilamina, benzidin, asetilaminofluoren dan

zat-zat warna azo. Naftilamin merupakan salah satu penyebab terpenting kanker kandung

kemih. Terutama pekerja yang berhubungan dengan produksi dan pemrosesan zat

warna aniline, di antaranya di dalam industri tekstil, mendapat kontak dengan zat-zat ini.

c. Nitrosamina dan nitrosamida

Meskipun ada dugaan bahwa zat-zat tersebut dapat memicu terjadinya tumor

pada manusia belum dapat dibuktikan dengan meyakinkan. Zat-zat tersebut mempunyai

arti penting untuk onkologi eksperimental. Zat tersebut merupakan karsinogen distal

yang khas, yang seringkali menunjukkan spesifitas yang mencolok mengenai induksi

tumor-tumor dalam organ tertentu. Etylnitrosamina yang termasuk dalam golongan ini

pada tikus hamil dapat menembus plasenta yang mengakibatkan terjadinya tumor otak

pada anak-anaknya.

d. Karsinogen pengalkil

Dalam golongan ini termasuk beberapa siklofosfamid. Karena bentuk kanker

tertentu dapat disembuhkan dengan kemoterapi, harus diperhatikan sifat onkogen

golongan obat ini. Kemoterapetika kebanyakan merupakan karsinogen proksimal.

Malignitas kedua merupakan komplikasi yang telah dikenal dari kemoterapi (juga dari

radioterapi).

e. Asbestos dan beberapa logam karsinogen

Terutama frekuensi yang meningkat dari mesotelioma dan juga karsinoma

bronkus pada pekerja di dalam industri yang menggunakan asbes, juga di negeri kita,

telah sangat menarik perhatian. Berilium, kadmiun, kobalt, nikel dan timah sebagai ion

bersifat elektrofil, karena itu bahan mungkin dapat mengikatkan diri kepada

molekul-molekul yang aktif biologik dan itu menimbulkan tranformasi sel.

f. Karsinogen alamiah

Berlawanan dengan karsinogen yang disebutkan di atas, karsinogen alamiah ini

merupakan produk-produk metabolik sel terutama dari bermacam-macam jamur.

ini adalah aflatoksin suatu produk dari Aspergillus flavus. Data epidemiologik

menunjukan kemungkinan bahwa toksin ini yang antara lain didapat dalam

kacang-kacangan yang jamuran, mempunyai peran dalam terjadinya kanker hepar pada

manusia (Bosman,1999).

2.2.7 Mekanisme karsinogenesis

Pada umumnya karsinogen kimia merupakan senyawa elektrofilik atau dapat

dimetabolisme menjadi senyawa yang memiliki sifat tersebut. Senyawa elektrofilik ini

dapat bereaksi dengan pusat nukleofilik (terutama atom N dan O, kadang-kadang S)

pada makromolekul seperti DNA, RNA dan protein. Pengikatan secara kovalen dan

perubahan pada molekul-molekul vital ini tidak dapat diperbaiki, menetap, dan

mengakibatkan hilangnya sifat serta kontrol pertumbuhan sel yang normal (transformasi

ganas). Perubahan pada DNA diyakini berkaitan dengan mutasi, seperti mutasi titik

(substitusi pasangan basa) atau mutasi frame-shift, yang berakibat pengaktifan onkogen

(misalnya ras proto-onkogen) dan inaktivasi gen supresor tumor. Karsinogen yang

menyebabkan perubahan pada metri genetic disebut genotoksik. Asbes merupakan

karsinogen non-genotoksik, menyebabkan disjunction melalui pengikatan pada spindle

fibers pada saat mitosis dan menyebabkan anueploidi (Bosman, 1999; Asikin, 2001).

Eksperimen Berendbulm pada tahun 1941 pada mencit yang dicat berulang

kali selama beberapa waktu dengan benzo [a]piren (= B[a]P, suatu hidrokarbon

aromatik) pada kulit yang telah dicukur, berakibat pertumbuhan tumor pada bagian kulit

tersebut. Pengecatan dengan B[a]P hanya satu kali, dan dilanjutkan dengan pemberian

minyak kroton beberapa kali, juga menyebabkan terjadinya tumor kulit. Perlakuan

dengan minyak kroton saja ternyata tidak berpengaruh. Berenblum sampai pada

kesimpulan yang diterima sampai kini bahwa karsinogenesis merupakan peristiwa yang

berlangsung melalui beberapa tahapan (multistep), dari tahap inisiasi yang bersifat

ireversibel dan memerlukan karsinogen, promosi yang reversible, dan selanjutnya

Tahapan proses karsinogenesis dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tahap 1 (bila perlu) biotransformasi suatu zat pro-karsinogen menjadi senyawa

yang reaktif (elektrofilik) terhadap DNA.

2. Tahap 2 (inisasi) pengikatan kovalen kepada DNA.

3. Tahap 3 (inisiasi) stabilisasi mutasi pada DNA (aktivasi onkogen atau inaktivasi

supresor).

4. Tahap 4 (promosi) ekspresi mutasi, perubahan fungsi selular (ekspresi gen,

fungsi reseptor).

5. Tahap 5 (promosi) pertumbuhan neoplastik, terdeteksi secara klinik atau

patologi.

6. Tahap 6 (progresi) manifestasi pertumbuhan tumor secara kualitatif dan

kuantitatif.

7. Tahap 7 (metastasis) penyebaran sel yang mengalami transformasi ke bagian

lain tubuh, berkembang menjadi tumor sekunder.

Proses karsinogenesis pada manusia dapat berlangsung selama 15-30 tahun.

Pada tahap inisiasi sel terpapar dengan dosis yang tepat dari suatu bahan karsinogen

inkomplit, menyebabkan kerusakan permanen pada DNA, yang bila sel membelah

diteruskan ke generasi berikutnya. Inisiasi diikuti dengan masa laten secara klinik.

Senyawa kimia yang dapat memulai (inisiasi) proses transformasi sel normal menjadi

ganas berbagai hidrokarbon aromatic dan aflatoksin B1 disebut sebagai prokarsinogen.

Beberapa senyawa dapat meningkatkan keampuhan karsinogen dan disebut

kokarsinogen, bekerja dengan mengubah ambilan atau metabolisme karsinogen oleh

sel. Contohnya alkohol pada karsinoma sel skuamosa (SCC), pirogalol pada SCC akibat

B[a]P, dan senyawa arsenit pada kanker akibat sinar ultraviolet (Asikin, 2001).

Faktor-faktor yang mempermudah karsinogenesis mempersingkat masa laten

tumor dan disebut promoter. Struktur kimia promoter sangat bervariasi, seperti sakarin,

fenobarbital, estrogen, prolaktin, dan ester forbol. Mekanisme promosi belum diketahui

sel. Ester forbol diketahui mengakibatkan single-strand break pada DNA, disamping

berikatan dengan reseptor membran, suatu protein kinase C, yang merupakan

perantara dalam kegiatan PDGF (platelet derived growth factor), mitogen yang disandi

oleh proto-onkogen c-sis. Pengaktifan protein kinse tersebut mempengaruhi

metabolosme fosfat, meningkatkan ion Ca++ serta pH intraseluler, dan selanjutnya

memicu proliferasi sel (Asikin, 2001).

2.2.8 Hubungan merokok dengan karsinoma nasofaring

a. Bahan karsinogen di dalam rokok

Udara yang kita hirup merupakan campuran dari berbagai komponen, yaitu

oksigen, nitrogen dan uap air. Udara juga mengandung bahan lain berupa gas dan

partikel yang berbahaya. Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang terjadi akibat

kontaminasi udara adalah pengaruh asap rokok (Drastyawan dkk, 2001). Merokok

adalah suatu kebiasaan tanpa tujuan positif bagi kesehatan, pada hakekatnya

merupakan suatu proses pembakaran massal tembakau yang menimbulkan polusi

udara padat dan terkonsentrasi yang secara sadar langsung dihirup dan diserap oleh

tubuh bersama udara pernapasan (Situmeang et al, 2002)

Dewasa ini 80% perokok tinggal di negara-negara berkembang, Di tahun 1997

ada 5,7 triliun rokok yang dikonsumsi di dunia. Lima besar konsumen rokok di dunia

adalah China dengan 1,679 triliun batang setahunnya, Amerika Serikat 480 milyar

batang, Jepang 316 milyar batang, Rusia 230 milyar batang dan Indonesia diurutan

kelima yang mengkonsumsi 188 milyar batang rokok setahunnya (Aditama, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok

(LM3) di 14 Propinsi di Indonesia mendapatkan 59,04% laki-laki perokok berumur 10

tahun ke atas, sedangkan pada perempuan hanya 4,83%. Sementara itu data Survei

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Departemen Kesehatan RI tahun 2001,

menunjukkan secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan) 31,5% penduduk Indonesia

rokok kretek (81,34%) yaitu rokok yang berisi campuran tembakau dengan cengkeh

(Caldwell, 2001).

Asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan campuran dan dalam analisis

kimia diketahui telah teridentifikasi sedikitnya 50 jenis kasinogen. Dari penelitian yang

ada, karsinogen yang telah teridentifikasi diantaranya adalah polycyclic aromatic

hydrocarbons (PAHs), nitrosamines, aromatic amines, aza-arenes, aldehydes, various

organic compounds, inorganic compounds; seperti hydrazine dan beberapa logam, dan

beberapa radikal bebas (Haugen, 2000; Drastyawan et al, 2001; Port et al, 2004).

Selain komponen gas ada komponen padat atau partikel yang terdiri dari

nikotin dan tar. Tar mengandung bahan karsinogen, sedangkan nikotin bukan

karsinogen (Pfiefer et al,2002), tapi merupakan bahan adiktif yang menimbulkan

ketergantungan atau kecanduan (Aditama, 2001).

Hubungan antara merokok dan KNF telah banyak diteliti di daerah geografik

dengan insiden tinggi dan sedang, seperti di China Selatan dan sebagian daerah di Asia

Tenggara. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut bervariasi, ada yang mempunyai

hubungan dan ada yang tidak mempunyai hubungan (Zhu et al, 1995).

Selama tahun 1950, mulai terbukti dengan cukup jelas bahwa merokok

tembakau sebagai zat karsinogen. Di akhir tahun 1950 tersebut, bukti yang meyakinkan

tentang hubungan merokok dengan kanker paru dan kanker-kanker lainnya telah

diperoleh dari penelitian-penelitian kasus kontrol dan kohort, dan karsinogen telah

teridentifikasi dalam asap rokok tembakau. Asap rokok dapat menyebabkan terjadinya

tumor ketika tar asap rokok tersebut dioleskan pada kulit tikus percobaan. Pada dekade

sebelumnya, jumlah kematian akibat merokok meningkat tajam, dimana gambaran ini

terjadi pada perokok-perokok berat (Sasco et al, 2004; Vinies et al, 2004).

b. Merokok dan kanker.

Karsinogenesis adalah suatu studi tentang asal muasal kanker. Penelitian

pada sistem biologi dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu observasi yang dapat

sel kanker. Dugaan hubungan antara penggunaan tembakau dan kanker telah

dikemukakan oleh Hill (Marshal, 1993). Potensi bahan karsinogen di dalam asap rokok

dan hubungannya dengan kanker dapat dievaluasi dengan cara yang bervariasi, akan

tetapi sangatlah penting untuk mempertimbangkan komponen-komponen yang ada di

dalam asap rokok tersebut dan kemampuannya untuk menginduksi tumor dalam

percobaan pada hewan. (Pfiefer et al, 2002).

Bukti yang ada sekarang menunjukkan bahwa asap tembakau adalah

campuran bahan karsinogen yang multipoten. Dengan kemajuan dalam biokimia dan

biologi molekuler telah dilakukan riset-riset untuk mengukur bahan-bahan metabolit

rokok dalam cairan dan organ tubuh yang berbeda, untuk mengukur karsinogen-protein

dan karsinogen-DNA, dan untuk mengidentifikasi kerusakan genetik (mutasi atau

penyimpangan kromosom) yang berhubungan dengan merokok (Venies et al, 2004).

Pada kanker paru, terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa bahan

karsinogen polycyclic aromatic amines (PAHs) dan nitrosamines adalah bahan yang

sangat penting dalam menginduksi kanker paru. Bahan tersebut merupakan karsinogen

yang kuat, dan jumlahnya relatif banyak di dalam tembakau. Selanjutnya, penelitian ini

menunjukkan bahwa jaringan paru manusia dapat memetabolisme PAHs menjadi

metabolit yang reaktif, dimana dapat berinteraksi dengan DNA, membentuk DNA yang

mutagen. Terbentuknya DNA mutagen adalah suatu permulaan dalam proses

karsinogenesis. Konsentrasi nitrosamines yang ditemukan didalam tembakau relatif

tinggi, dan pada perokok berat mempunyai tingkat keterpaparan yang tinggi terhadap

nitrosamines. Penamaan tobacco spesific N-nitrosamines (TSNA), secara prinsip

4(methylnitrosamino) -3-(3-Pyridyl)-1-butanone (NNK), adalah bahan karsinogen yang

sangat kuat pada saluran napas yang teridentifikasi di dalam produk rokok (Haugen,

2000).

Pada asap rokok terdapat logam-logam yang relatif banyak. Sedikitnya 30

logam telah teridentifikasi. Kromium, kadmium dan nikel terdapat di dalam asap rokok.

Yang pasti logam-logam tersebut diketahui sebagai bahan karsinogen. Bukti eksperimen

karsinogenesis, tapi dapat juga menjadi promotor yang potensial selama proses

karsinogenesis (Haugen, 2000).

Ivy dari Universitas Illinois Amerika Serikat yang telah bertahun-tahun

menyelidiki rokok, menemukan bahwa orang yang merokok sebungkus perhari selama

10 tahun, menghirup sekitar 7 liter tar dalam jangka waktu tersebut (Caldwell, 2001).

Selanjutnya pernyataan tersebut dikaji ulang oleh Graham dan Wynder.

Mereka mengecat punggung tikus dengan tar tembakau. Eksperimen ini sebenarnya

sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, tetapi tidak menghasilkan kesimpulan yang

meyakinkan. Menurut kedua peneliti ini, penyebabnya adalah pada penelitian yang

terdahulu tidak dikerjakan dalam waktu yang lama, sehingga sebelum hasilnya terlihat

penelitian sudah dihentikan. Kali ini Graham dan Wynder akan menyempurnakan

penelitian itu, dengan menggunakan larutan tar yang lebih pekat dan periode percobaan

yang lebih panjang. Tar yang mereka gunakan diambil dari asap rokok yang dihasilkan

oleh sebuah mesin yang mampu menghisap 60 batang rokok sekaligus. Tar yang sudah

dikumpul dilarutkan oleh suatu pelarut, kemudian dioleskan pada punggung tikus yang

telah dicukur terlebih dahulu, tiga kali dalam seminggu. Selama dua bulan pertama,

secara bertahap mereka menaikkan kadar larutan tar sebesar tiga kali dari kadar

sebelumnya. Pada pekan ke-42, seekor tikus memperlihatkan gejala awal penyakit

kanker. Memasuki pekan ke-72, rata-rata setiap tikus telah terserang kanker (Caldwell,

2001).

Brennan et al (1991) dalam penelitiannya tentang hubungan antara merokok

dan mutasi gen p53 pada karsinoma sel skuamosa di kepala dan leher menyatakan

bahwa dari sediaan tumor 129 penderita karsinoma sel skuamosa di kepala dan leher,

didapati mutasi gen p53 yang mempunyai hubungan kuat dengan merokok.

Dalam analisis penelitian lainnya mendapatkan bahwa perokok merupakan

major risk factor untuk terjadinya kanker di kepala dan leher. Penelitian ini menunjukkan

hasil yang signifikan yang membandingkan perokok dengan bukan perokok, dimana

kemungkinan perokok menderita kanker kepala dan leher sangat besar (Daly, 1993).

dikonsumsi dengan tren positive dose-respons relationship (Uzcudun et al, 2002; Sasco

et al, 2004; Pinar et al, 2007). Pada hasil penelitian lainnya didapatkan bahwa risiko

terjadinya kanker pada faring lebih besar jika dihubungkan dengan lama merokok,

dibandingkan hubungan risiko dengan banyaknya rokok yang dikonsumsi (Pelucchi et

al, 2006).

Berikut ini ditampilkan skema tentang hubungan adiksi nikotin dan kanker paru

yang berkaitan dengan bahan karsinogen di dalam asap rokok. Dimana skema yang

hampir sama dapat dipertimbangkan untuk kanker-kanker lain yang mempunyai

hubungan dengan rokok (Hecht, 2003).

Skema ini menggambarkan peran utama perubahan DNA dalam proses

karsinogenesis. Dalam skema ini, nikotin menyebabkan sifat adiksi ingin terus merokok

dan menyebabkan pajanan kronis terhadap bahan karsinogen. Karsinogen secara

metabolik dapat diaktifkan untuk bereaksi dengan DNA, membentuk produk kovalen

gabungan yang disebut DNA yang berubah (DNA adducts). Bersaing dengan proses

metabolik ini, proses detoksifikasi produk karsinogen gagal untuk diekskresikan. Jika

DNA yang berubah tersebut dapat diperbaiki (repair) oleh enzim perbaikan selular, DNA

akan kembali kebentuk normalnya. Akan tetapi jika perubahan terus berlangsung

selama replikasi DNA, kegagalan pengkodean DNA dapat terjadi, yang cenderung untuk

bermutasi dapat dilisiskan dengan proses apoptosis. Jika mutasi terjadi pada bagian

utama dalam gen-gen yang krusial, seperti pada RAS atau MYC onkogen atau TP53

atau CDKN2A tumor supresor gen, hasilnya dapat terjadi kehilangan kontrol regulasi

pertumbuhan sel-sel normal dan terjadi pertumbuhan tumor. Nikotin dan karsinogen

dapat juga berikatan secara langsung dengan reseptor beberapa sel, selanjutnya

mengaktifasi protein kinase B (AKT), protein kinase A (PKA) dan faktor-faktor lain. Hal

ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan proses apoptosis, peningkatan

angiogenesis dan peningkatan tranformasi sel. Bahan isi tembakau juga berisi promotor

tumor dan kokarsinogen, yang dapat mengaktifkan protein kinase C (PKC), aktivator

protein 1 (AP1) atau faktor lain, yang selanjutnya meningkatkan proses karsinogenesis

(Hecht, 2003).

c. Merokok sebagai faktor risiko terjadinya karsinoma nasofaring

Pada tahun 1986, International Agency for Research on Cancer (IARC)

Working Group menemukan cukup bukti bahwa merokok dapat menyebabkan kanker

pada manusia, dan disimpulkan bahwa merokok dapat menyebabkan tidak hanya

kanker paru, tapi juga dapat terjadi pada saluran kemih, termasuk ginjal dan kandung

kemih, saluran nafas bagian atas termasuk rongga mulut, faring, laring, esofagus, dan

pankreas. Pada tahun 2002, Vineis et al (2004) menemukan terjadinya peningkatan

risiko kanker sinonasal dan kanker nasofaring diantara para perokok, yang secara

konsisten dilaporkan dalam beberapa penelitian kasus-kontrol, dengan tren positive

dose-response berhubungan dengan banyaknya dan lamanya merokok.

Merokok telah memberi gambaran sebagai faktor risiko yang cukup berarti

untuk terjadinya kanker pada berbagai organ tubuh. Komponen isi rokok, termasuk

nitrosamine dan formaldehide, juga menunjukkan rokok mempunyai potensi

karsinogenik. Menghisap rokok akan memberi pajanan bahan karsinogenik yang ada di

dalam rokok secara langsung terhadap nasofaring. Dengan demikian hubungan antara

merokok dan KNF secara biologi cukup dapat diterima. Beberapa hasil penelitian yang

Namun, Lin et al (1971) di Taiwan, melaporkan adanya peningkatan risiko yang

signifikan terjadinya KNF dengan peningkatan lamanya merokok. Hasil penelitian ini

didukung oleh beberapa penelitian selanjutnya, akan tetapi beberapa penelitian yang

lain menunjukkan hasil yang berlawanan tentang hubungan antara merokok dan KNF

(Cheng et al, 1999).

Enzyme Cytochrome P450 2EI (CYP2EI) diketahui merupakan enzim aktivasi

pada nitrosamine dan karsinogen lainnya yang mungkin terlibat dalam perkembangan

terjadinya KNF. Hildesheim et al (1997) dalam penelitian case control mengemukakan

bahwa asap rokok adalah sumber penting paparan nitrosamine sehingga memodulasi

aktivitas CYP2EI, dan dia melihat efeknya sebagai faktor risiko pada KNF, dimana

merokok mempunyai hubungan dan merupakan risiko terjadinya KNF.

Vaughan et al (2000) menemukan bukti tentang hubungan antara risiko KNF

dan potensi paparan formaldehyde yang lebih kuat pada para perokok. Diantara orang

perokok dan mantan perokok, odds ratio dih