ANALISIS KEPEKAAN WILAYAH PESISIR KOTA

MAKASSAR TERHADAP PENCEMARAN

LIMBAH PADAT BERBASIS SIG

NURMAWATI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Kepekaan Wilayah Pesisir Kota Makassar terhadap Pencemaran Limbah Padat Berbasis SIG adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2017

Nurmawati

RINGKASAN

NURMAWATI. Analisis Kepekaan Wilayah Pesisir Kota Makassar terhadap Pencemaran Limbah Padat Berbasis SIG. Dibimbing oleh JONSON LUMBAN GAOL dan MARISA MEI LING.

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan konsentrasi penduduk terpadat di wilayah pesisir. Berbagai macam aktivitas terpusat di wilayah ini sehingga tekanan menjadi semakin besar. Salah satu permasalahan utama Kota Makassar adalah pencemaran limbah padat atau yang biasa disebut sampah. Pencemaran limbah padat meningkat drastis seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia yang semakin beragam. Metode yang umum digunakan untuk mengetahui tingkat kepekaan wilayah pesisir adalah metode Environmental Sensitivity Index

(ESI) atau Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode indeks kepekaan lingkungan wilayah pesisir terhadap pencemaran limbah padat dan memetakan tingkat kepekaan wilayah pesisir Kota Makassar terhadap pencemaran limbah padat.

Pengembangan IKL pada penelitian ini lebih terfokus pada pengembangan parameter dan penentuan nilai kepekaan untuk setiap parameter yang membentuk indeks kerentanan (IK), indeks ekologi (IE) dan indeks sosial (IS). Parameter yang

digunakan untuk membentuk IK adalah kepadatan penduduk, volume sampah,

jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS), jadwal pengangkutan sampah, saluran air, potensi banjir, dan arus. Parameter pembentuk IE yaitu keberadaan ekosistem (jarak ekosistem dari pemukiman, pelabuhan, dan sungai) dan kualitas perairan (keberadaan sampah perairan dan kecerahan perairan) serta parameter pembentuk IS yaitu tingkat pendapatan, persepsi masyarakat terhadap sampah, dan potensi wisata.

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei - Juli 2015. Lokasi penelitian merupakan kawasan pesisir Kota Makassar yang meliputi delapan kecamatan, yaitu: Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Mariso dan Kecamatan Tamalate. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survei dan observasi langsung ke lokasi penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan beberapa instansi terkait di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan kecamatan pesisir Kota Makassar berpotensi tinggi terhadap dampak pencemaran limbah padat (sampah). Tingkat kepekaan wilayah pesisir Kota Makassar terhadap pencemaran limbah padat berada pada kategori sangat peka untuk semua kecamatan. Parameter yang memiliki tingkat kepekaan tinggi (sangat peka) terhadap pencemaran limbah padat (sampah) adalah semua parameter indeks kerentanan dan indeks ekologi serta parameter potensi wisata (indeks sosial).

SUMMARY

NURMAWATI. Analysis of the Vulnerability of Coastal Areas Makassar against Solid Waste Pollution, Based GIS. Supervised by Jonson Lumban Gaol and MARISA MEI LING.

Makassar is one of the largest cities in Indonesia with the densest concentration of population in coastal areas. Various activities centered in this region so that the pressure becomes larger. One of the main problems of Makassar is solid waste pollution or commonly called trash. Pollution of solid waste (trash) increased drastic with increasing human activities are quite diverse. One common method used to determine the level of sensitivity of coastal areas is a method of Environmental Sensitivity Index (ESI). The aim of this research is to develop methods of environmental vulnerability index coastal areas against solid waste pollution and mapped the level of vulnerability of the coastal area of Makassar against solid waste pollution.

ESI in the development of this research is focused on the parameters development and determination of susceptibility values for each parameter which form the vulnerability index (VI), the ecological index (EI) and the social index (SI). The parameters used to form the IK is the population density, the volume of waste, the number of landfills while, schedule garbage transportation, waterways, flood potential, and currents. The parameters forming EI, such as: existence of ecosystems (distance of ecosystem from settlements, river, and anchorage) and water quality (presence of aquatic garbage and water transparency) as well as the parameters forming SI is the income level, the public perception of rubbish, and tourism potential.

The research was conducted in May-July 2015. The research location is the coastal area of Makassar which includes 8 subdistricts are: subdistrict Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Mariso and subdistrict Tamalate. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained by conducting surveys and direct observation in the field while the secondary data obtained from the study of literature and several agencies in the city of Makassar.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Teknologi Kelautan

ANALISIS KEPEKAAN WILAYAH PESISIR KOTA

MAKASSAR TERHADAP PENCEMARAN

LIMBAH PADAT BERBASIS SIG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Analisis Kepekaan Wilayah Pesisir Kota Makassar terhadap Pencemaran Limbah Padat Berbasis SIG

Nama : Nurmawati NIM : C552130101

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Jonson Lumban Gaol, MSi Ketua

Dr Marisa Mei Ling, ST MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Teknologi Kelautan

Dr Ir Henry M. Manik, MT

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2015 ini ialah Analisis Kepekaan Wilayah Pesisir Kota Makassar terhadap Pencemaran Limbah Padat Berbasis SIG.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Jonson Lumban Gaol, MSi dan Ibu Dr Marisa Mei Ling, ST MSc selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih tak terhingga kepada keluarga tercinta, terkhusus Ayahanda Almarhum DG. Manraja S Pd dan Ibunda Rosmala yang telah banyak berkorban dan bersusah payah memberikan dukungan moril dan materil sehingga meringankan langkah penulis dalam penyelesaian tesis ini. Kepada teman-teman ITK 2013 dan teman kosan PTD, terima kasih atas segala bantuan, motivasi, kebersamaan, perhatian, dan dukungannya.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritikan yang membangun dari para pembaca.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Batasan Penelitian 2

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Hipotesis Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

2 METODE PENELITIAN 4

Waktu dan Tempat 4

Alat dan Bahan 4

Prosedur Penelitian 5

Alur Penelitian 12

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 14

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 14

Parameter Indeks Kepekaan Lingkungan Pesisir terhadap Pencemaran

Limbah Padat 18

Tingkat Kepekaan Wilayah Pesisir Kota Makassar terhadap Pencemaran

Limbah Padat 29

Hasil Analisis Spasial Tingkat Kepekaan Wilayah Pesisir Kota Makassar

terhadap Pencemaran Limbah Padat 35

4 KESIMPULAN DAN SARAN 47

Kesimpulan 47

Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN 51

DAFTAR TABEL

1 Jenis dan sumber data penelitian 5

2 Parameter dan nilai indeks kerentanan 9

3 Parameter dan nilai indeks ekologi 10

4 Parameter dan nilai indeks sosial ekonomi 11

5 Tingkat kepekaan berdasarkan Nilai IKL 12

6 Nilai indeks kerentanan di wilayah pesisir Kota Makassar 29 7 Nilai indeks ekologi di wilayah pesisir Kota Makassar 32 8 Nilai indeks sosial di wilayah pesisir Kota Makassar 34 9 Nilai indeks kepekaan lingkungan di wilayah pesisir Kota Makassar 35

DAFTAR GAMBAR

1 Lokasi penelitian 4

2 Bagan alur penelitian 13

3 Jadwal pengangkutan sampah di kecamatan pesisir Kota Makassar 20 4 Kondisi saluran air di kecamatan pesisir Kota Makassar 22 5 Tingkat pendapatan responden di kecamatan pesisir Kota Makassar 27 6 Tingkat pendidikan responden di kecamatan pesisir Kota Makassar 28 7 Peta indeks kerentanan (IK) wilayah pesisir Kota Makassar 36 8 Peta indeks ekologi (IE) wilayah pesisir Kota Makassar 39 9 Peta indeks sosial (IS) wilayah pesisir Kota Makassar 42 10Peta indeks kepekaan lingkungan (IKL) wilayah pesisir Kota Makassar

terhadap pencemaran limbah padat (sampah) 43

11Peta IKL final wilayah pesisir Kota Makassar terhadap pencemaran

sampah 44

12Peta estimasi sebaran sampah di wilayah pesisir Kota Makassar 45

DAFTAR LAMPIRAN

1 Jenis metode penilaian kepekaan/kerentanan wilayah pesisir 52

2 Kuisioner penelitian 55

3 Data yang digunakan dalam penelitian 57

4 Peta referensi yang digunakan dalam penelitian 63

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan konsentrasi penduduk terpadat di wilayah pesisir. Berbagai aktivitas masyarakat terpusat di wilayah ini sehingga tekanan yang ditimbulkan menjadi semakin tinggi. Wilayah pesisir Kota Makassar terbagi ke dalam tiga kawasan, yaitu: pesisir bagian selatan

sebagai kawasan perekonomian dan pariwisata, pesisir bagian tengah sebagai kawasan pelabuhan dan industri, serta pesisir bagian utara sebagai kawasan konservasi tanaman mangrove.Potensi besar yang dimiliki Kota Makassar adalah keberadaan ekosistem pesisir yang lengkap mulai dari ekosistem mangrove, estuaria, lamun, hingga terumbu karang.

Salah satu permasalahan utama Kota Makassar adalah pencemaran limbah padat (sampah). Pencemaran limbah padat di kota ini meningkat drastis seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia yang kian beragam. Efeknya, area pantai sebagai hilir juga tidak luput dari pencemaran limbah ini. Limbah padat yang masuk ke perairan pantai dapat melalui proses run-off sehingga berdampak pada pendangkalan pantai dan perubahan beberapa parameter kualitas air (Samawi 2007). Hal ini turut dipengaruhi oleh letak geografis Kota Makassar yang diapit dua sungai besar, yaitu Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di sebelah selatan kota. Di samping itu, sistem pembuangan utama Kota Makassar adalah beberapa kanal besar, di antaranya Kanal Sinrijala, Kanal Jongaya, dan Kanal Panampu yang juga bermuara ke laut. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya banjir yang terjadi hampir setiap tahun.

Volume sampah di Kota Makassar tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2014 mencapai 762 ton/hari atau sekitar 4.495 m3/hari dan meningkat drastis pada tahun 2015 menjadi 1.280 ton/hari atau 7.554 m3/hari. Sumber utama limbah ini berasal dari hasil buangan aktivitas rumah tangga (pemukiman), pertokoan, pasar, hotel, tempat makan, rumah sakit, terminal, pelabuhan, kawasan pendidikan, perkantoran, dan industri pabrik (Dinas Kebersihan Kota Makassar 2015). Pencemaran bersifat multiaspek dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Pencemaran tidak hanya dapat mengurangi nilai estetika lingkungan pesisir, membahayakan kehidupan biota dan lingkungan laut, merugikan masyarakat secara sosial ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, efek lainnya adalah dapat mengangkut polutan organik yang persisten, menyebabkan sedimentasi, eutrofication (red tide) pada alga, anoxia (kekurangan oksigen), kontaminasi trace element dalam rantai makanan, dan masuknya spesies asing (Barnes 2002; Dahuri et al. 2001; Maso et al. 2003; Mato et al. 2001).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepekaan wilayah pesisir Kota Makassar terhadap pencemaran limbah padat. Penelitian tentang kepekaan/kerentanan pantai/wilayah pesisir sudah banyak dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda seperti yang tertera pada Lampiran 1. Penggunaan metode tersebut dapat disesuaikan dengan topik penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

2

kerentanan lingkungan pantai dan pesisir secara umum serta aplikasi terhadap pencemaran minyak seperti Fattal P (2010), Wardhani MK et. al (2011), Wahyudin Y (2013), Rikardi N (2013), dan PKSPL (2013) (Lampiran 1).

Metode IKL awalnya hanya digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai biologi, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya pada wilayah pesisir terhadap tumpahan minyak (NOAA 1997). Namun dalam perkembangannya, IKL dapat digunakan untuk menilai kepekaan wilayah pesisir terhadap polutan dan bahan pencemar lainnya, baik yang berasal dari sungai, pemukiman, maupun kegiatan-kegiatan di sekitar pantai. Oleh karena itu dalam penelitian ini metode IKL coba diaplikasikan terhadap pencemaran limbah padat dengan memodifikasi beberapa parameter dan kriteria kepekaan. Sistem Informasi Geografi (SIG) digunakan dalam pengolahan data dan analisis spasial karena kemampuannya yang cepat dalam melakukan pengolahan dan analisis data yang bersifat multikriteria, rumit, dan kompleks.

Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbatas pada beberapa hal diantaranya:

1. Wilayah pesisir yang dimaksud dalam penelitian merupakan wilayah pesisir berdasarkan pendekatan administratif yaitu kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut yang ada di kota makassar.

2. Kepekaan wilayah adalah tingkat kepekaan tempat/lingkungan beserta isinya terhadap kemungkinan kerugian/kerusakan akibat ancaman limbah padat. 3. Limbah padat merupakan hasil buangan padat dari berbagai macam aktivitas

manusia, umumnya disebut sampah yang meliputi sampah rumah tangga, fasilitas umum, industri dan aktivitas manusia lainnya.

4. Pencemaran limbah padat adalah penumpukan sampah dalam jumlah dan kurun waktu tertentu yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.

5. Untuk menilai kepekaan tersebut digunakan metode indeks kepekaan lingkungan yang telah menggabungkan tiga komponen utama, yaitu indeks kerentanan, indeks ekologi, dan indeks sosial ekonomi.

3 Perumusan Masalah

Ada dua hal yang dapat menggambarkan kondisi Kota Makassar saat ini terkait dengan potensi pencemaran limbah padat, yaitu:

1. Kondisi Kota Makassar yang semakin padat penduduk dengan pembangunan yang cukup pesat dapat meningkatkan potensi pencemaran limbah padat di wilayah pesisir.

2. Adanya beberapa zona di wilayah pesisir Kota Makassar dengan karakteristik yang berbeda dari segi aktivitas masyarakat diduga juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kepekaan antar zona.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan, bagaimana pola sebaran kepekaan wilayah pesisir Kota Makassar terhadap pencemaran limbah padat?

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan metode indeks kepekaan lingkungan wilayah pesisir terutama pengembangan parameter-parameter dan penentuan kriteria (nilai) kepekaan terhadap pencemaran limbah padat.

2. Mengidentifikasi wilayah yang peka dan memetakan tingkat kepekaan wilayah pesisir Kota Makassar terhadap pencemaran limbah padat.

Hipotesis Penelitian Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wilayah pesisir Kota Makassar berpotensi tinggi terhadap pencemaran limbah padat.

2. Tingkat kepekaan wilayah pesisir Kota Makassar terhadap pencemaran limbah padat berbeda antar lokasi.

Manfaat Penelitian

4

2

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

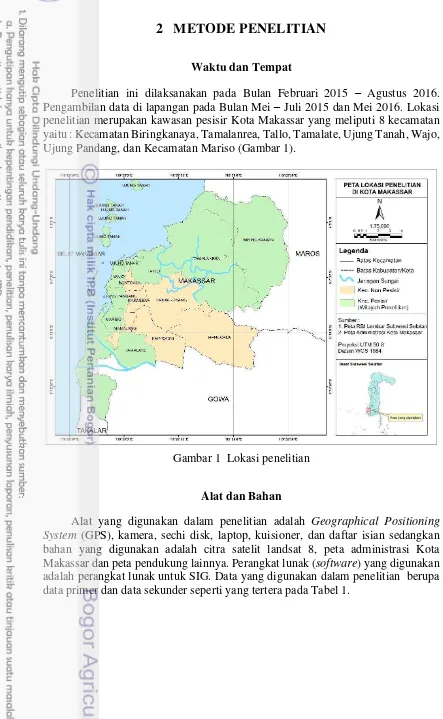

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari 2015 – Agustus 2016. Pengambilan data di lapangan pada Bulan Mei – Juli 2015 dan Mei 2016. Lokasi penelitian merupakan kawasan pesisir Kota Makassar yang meliputi 8 kecamatan yaitu : Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Tamalate, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, dan Kecamatan Mariso (Gambar 1).

Gambar 1 Lokasi penelitian

Alat dan Bahan

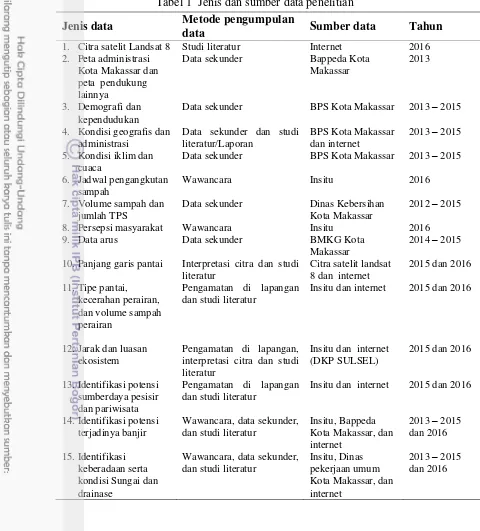

5 Tabel 1 Jenis dan sumber data penelitian

Jenis data Metode pengumpulan

data Sumber data Tahun

1. Citra satelit Landsat 8 2. Peta administrasi

Wawancara Insitu 2016

7. Volume sampah dan jumlah TPS

Data sekunder Dinas Kebersihan Kota Makassar

Interpretasi citra dan studi literatur

Pengamatan di lapangan dan studi literatur

Pengamatan di lapangan, interpretasi citra dan studi literatur

Pengamatan di lapangan dan studi literatur

6

Tahap pengumpulan data 1. Data primer

Data primer diperoleh dengan cara survei dan observasi langsung ke lokasi penelitian serta hasil wawancara yang dipandu dengan kuisioner.

Persepsi masyarakat terhadap sampah dan jadwal pengangkutan sampah

Data tentang persepsi masyarakat terhadap sampah dan jadwal pengangkutan sampah diperoleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat dipandu dengan kuesioner. Responden dipilih secara bebas dan acak dengan pertimbangan dapat mewakili semua kalangan masyarakat. Jumlah responden sebanyak 30 orang dalam satu kecamatan sehingga total responden menjadi 240 orang (8 kecamatan). Bentuk pertanyaan yang diajukan sangat sederhana (Lampiran 2), bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap sampah. Diharapkan semua kalangan masyarakat dapat berpartisipasi dan tidak kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang disediakan.

Kondisi pesisir/pantai

Pengambilan data kondisi pesisir dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan meliputi tipe pantai, keberadaan ekosistem pesisir, pelabuhan/dermaga, saluran air, pemukiman pesisir, dan infrastruktur. Data yang diperoleh dicatat pada daftar isian dan lebih jelasnya divisualisasikan dalam bentuk dokumentasi.

Panjang garis pantai dan luasan ekosistem pesisir

Data panjang garis pantai dan luas ekosistem pesisir didapatkan melalui interpretasi citra satelit landsat 8 tahun 2016 pada software ArcGis 10.1. Referensi yang digunakan adalah hasil pengamatan lapangan dan beberapa peta pendukung lainnya.

Jarak ekosistem dari daratan

Pengukuran jarak ekosistem dari daratan (pemukiman, sungai, dan pelabuhan/dermaga) dilakukan menggunakan GPS dengan beberapa kali ulangan dari sisi yang berbeda. Hasil akhir yang digunakan merupakan rata-rata dari beberapa kali ulangan yang kemudian dikombinasikan dengan hasil interpretasi citra satelit.

Volume sampah di perairan

7 Kecerahan perairan

Kecerahan perairan diukur menggunakan sechi disk dengan beberapa kali ulangan. Nilai rata-rata yang didapatkan digunakan sebagai data kecerahan perairan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelusuran terhadap laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan di Kota Makassar, publikasi ilmiah, peraturan daerah, dan beberapa instansi terkait di Kota Makassar (Tabel 1).

Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam penelitian meliputi: 1) analisis hasil pengamatan di lapangan (data primer) dan tabulasi data sekunder, digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian dan parameter masing-masing indeks yang digunakan. Hasil yang didapatkan dalam analisis ini menjadi input dalam analisis sistem informasi geografis; 2) analisis Indeks Kepekaaan Lingkungan (IKL) untuk menentukan tingkat kepekaan wilayah pesisir terhadap pencemaran sampah; 3) analisis sistem informasi geografis untuk menghasilkan peta yang akan mengilustrasikan daerah-daerah yang peka terhadap pencemaran limbah padat (sampah).

1. Analisis data kuisioner

Kuisioner penelitian bisa dilihat pada Lampiran 2. Isi kuisioner mencakup identitas responden dan beberapa pertanyaan didalamnya. Pertanyaan yang tertera pada kuisioner ada 13 terbagi kedalam beberapa bagian yaitu:

Pertanyaan nomor 1 sampai 7 merupakan pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap sampah. Opsi jawaban yang diberikan ya, kadang-kadang, dan tidak. Untuk pertanyaan positif (nomor 1 – 6) maka jawaban ya berarti pemahaman dan perilaku baik (skor = 1, tidak peka terhadap pencemaran sampah). Jawaban kadang-kadang berarti pemahaman dan perilaku cukup baik (skor = 2, peka terhadap pencemaran sampah). Jawaban tidak berarti pemahaman dan perilaku buruk (skor = 3, sangat peka terhadap pencemaran sampah). Berlaku sebaliknya untuk pertanyaan negatif (nomor 7). Hasil analisis (Lampiran 3.9) menjadi input dalam analisis IKL dan spasial.

Pertanyaan nomor 8, 10, 11, dan 12 merupakan pertanyaan yang ditujukan untuk memvalidasi hasil pengamatan lapangan. Jawaban responden untuk pertanyaan tersebut tidak dianalisis lebih lanjut karena peneliti hanya ingin mengetahui apakah hasil pengamatan dilapangan sesuai dengan yang terlihat pada masyarakat sekitar.

8

Pertanyaan nomor 13 digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Data tingkat pendapatan yang digunakan dalam analisis IKL dan spasial merupakan nilai rata-rata pendapatan responden tiap kecamatan.

Data identitas responden digunakan untuk mengetahui informasi pendukung lainnya.

2. Analisis Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL)

Formula yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepekaan wilayah pesisir adalah Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) atau Environmental Sensitivity Index (ESI). IKL digunakan untuk merepresentasikan nilai kepekaan lingkungan relatif suatu wilayah dalam bentuk peta. Informasi yang ditampilkan melalui peta merupakan integrasi dari tiga komponen utama, yakni Indeks Kerentanan (IK) atau

Vulnerability Index (VI), Indeks Ekologis (IE) atau Ecological Index (EI), dan Indeks Sosial (IS) atau Social Index (SI). Analisis IKL diinisiasi oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 1997) yang diperuntukkan untuk pencemaran minyak. Selanjutnya dikembangkan oleh PKSPL IPB (2009) dan PKSPL IPB (2013).

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa modifikasi IKL untuk aplikasi pencemaran limbah padat (sampah). Modifikasi yang dilakukan berupa pengembangan parameter tiap indeks dan penentuan nilai kepekaan untuk setiap parameter. Penyusunan parameter masing-masing indeks berdasarkan pendekatan sebab akibat yakni: penyebab munculnya sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Pengembangan ini mengacu pada beberapa sumber yang disesuaikan dengan data dan kondisi sebenarnya di lapangan. Analisis data berupa analisis spasial dengan metode tumpang susun (overlay). Selanjutnya penilaian kepekaan wilayah dilakukan dengan metode skoring (Tabel 2, 3, dan 4).

Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan oleh PKSPL IPB (2013), yaitu:

IKL =IK*IE*IS (1)

Keterangan:

IKL : Indeks Kepekaan Lingkungan IK : Indeks Kerentanan

IE : Indeks Ekologi IS : Indeks Sosial Indeks Kerentanan (IK)

9 selanjutnya diberi skor (rangking). Penentuan kriteria dan skor mengacu pada beberapa sumber pustaka (Tabel 2).

Tabel 2 Parameter dan nilai indeks kerentanan

Keterangan:1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi

Indeks Kerentanan (IK) dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan PKSPL IPB (2013), yaitu:

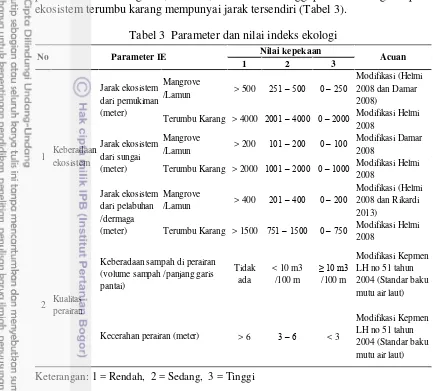

Indeks ekologi merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan indeks kepekaan lingkungan. Tingkat kepekaan wilayah pesisir terhadap pencemaran sampah bergantung pada kemampuan wilayah tersebut dalam merespon dampak pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh keberadaan ekosistem di sekitarnya. Penilaian utama indeks ekologi adalah keberadaan ekosistem pesisir dan kualitas perairan. Jika terjadi pencemaran maka fungsi ekosistem dan biota didalamnya akan terganggu. Data yang dianggap mempengaruhi kepekaan wilayah pesisir terhadap pencemaran sampah (parameter pembentuk indeks ekologi) adalah jarak ekosistem dari

1 2 3

Setiap hari 2 – 3x/minggu 1x/minggu Modifikasi SNI 19-2454-2002 (Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan) 5 Saluran air Tidak ada Drainase Sungai dan

drainase

10

pemukiman, sungai, dan pelabuhan/dermaga; serta keberadaan sampah perairan dan kecerahan perairan. Namun tidak semua kecamatan memiliki ekosistem yang sama sehingga parameter jarak ekosistem menjadi terbagi berdasarkan jenis ekosistem yang ada pada masing-masing kecamatan. Parameter jarak ekosistem pada ekosistem mangrove, estuaria, dan lamun dianggap sama sedangkan pada ekosistem terumbu karang mempunyai jarak tersendiri (Tabel 3).

Tabel 3 Parameter dan nilai indeks ekologi

Keterangan: 1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi

Indeks Ekologi (IE) dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan PKSPL IPB (2013), yaitu:

IE= ∑nj=1n KEj (3)

Keterangan:

IE : Indeks Ekologi

KEj :Nilai Kepekaan Parameter IE n :Jumlah Parameter IE

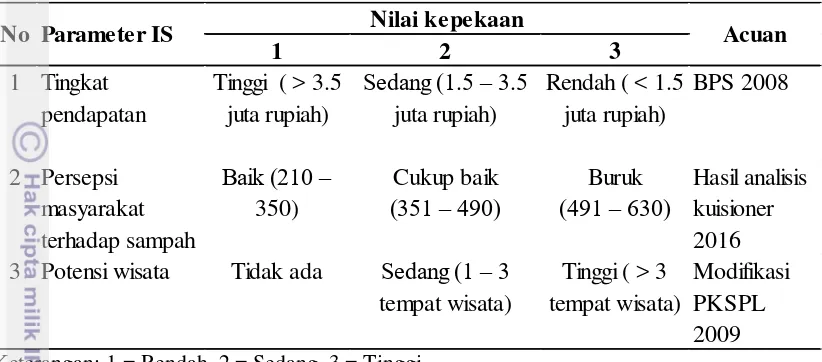

Indeks Sosial Ekonomi (IS)

Sama halnya dengan indeks kerentanan dan ekologi, indeks sosial juga indeks terpenting dalam menentukan indeks kepekaan lingkungan. Penilaian utama indeks

1 2 3

Terumbu Karang > 4000 2001 – 4000 0 – 2000 Modifikasi Helmi 2008

Mangrove

/Lamun > 200 101 – 200 0 – 100

Modifikasi Damar 2008

Terumbu Karang > 2000 1001 – 2000 0 – 1000 Modifikasi Helmi 2008

11 sosial adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan potensi yang dimiliki suatu kawasan. Parameter pembentuk indeks sosial yaitu tingkat pendapatan, persepsi masyarakat terhadap sampah, dan potensi wisata (Tabel 4). Jika masing-masing parameter memiliki dampak, maka perekonomian masyarakat akan terganggu.

Tabel 4 Parameter dan nilai indeks sosial ekonomi

Keterangan:1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Sosial (IS) merupakan hasil modifikasi dari rumus yang dikembangkan PKSPL IPB (2013), yaitu:

IS= ∑nj=1n KSj (4)

Keterangan:

IS : Indeks Sosial

KSj : Nilai Kepekaan Parameter IS N :Jumlah Parameter IS

Setiap parameter dari masing-masing indeks diklasifikasikan kedalam beberapa kriteria (nilai) yang selanjutnya diberi skor (rangking). Skor tersebut mulai dari 1 sampai 3, yang menandakan tingkat kepekaan rendah, sedang, dan tinggi. Dimana nilai indeks 1 = rendah, nilai indeks >1 – 2 = sedang, dan nilai indeks > 2 – 3 = tinggi.

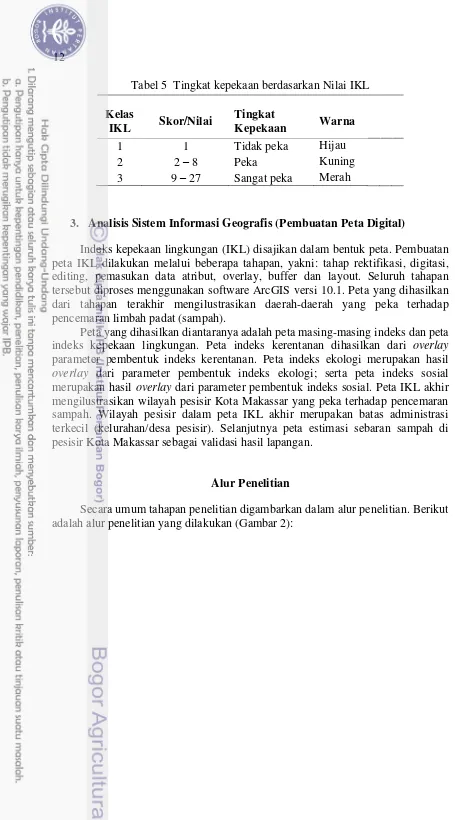

Penentuan nilai IKL mengacu pada PKSPL IPB (2013), namun dalam penelitian ini dilakukan modifikasi dimana masing-masing indeks mempunyai nilai indeks 1 sampai 3 sehingga IKL akan bernilai 1 sampai 27. Nilai tersebut kemudian dibagi menjadi 3 kelas tingkat kepekaan yang akan mewakili tingkat sensitivitas wilayah pesisir terhadap pencemaran limbah padat. Tingkat kepekaan tersebut dimulai dari tidak peka hingga sangat peka (Tabel 5).

1 2 3

3 Potensi wisata Tidak ada Sedang (1 – 3

tempat wisata)

12

Tabel 5 Tingkat kepekaan berdasarkan Nilai IKL Kelas

IKL Skor/Nilai

Tingkat

Kepekaan Warna

1 1 Tidak peka Hijau

2 2 – 8 Peka Kuning

3 9 – 27 Sangat peka Merah

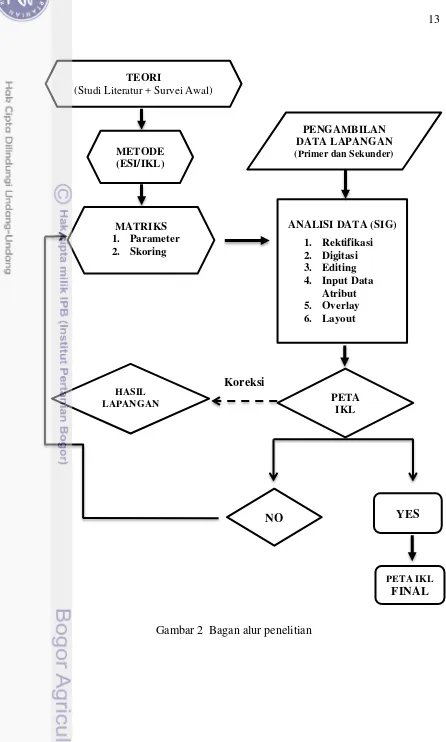

3. Analisis Sistem Informasi Geografis (Pembuatan Peta Digital)

Indeks kepekaan lingkungan (IKL) disajikan dalam bentuk peta. Pembuatan peta IKL dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: tahap rektifikasi, digitasi, editing, pemasukan data atribut, overlay, buffer dan layout. Seluruh tahapan tersebut diproses menggunakan software ArcGIS versi 10.1. Peta yang dihasilkan dari tahapan terakhir mengilustrasikan daerah-daerah yang peka terhadap pencemaran limbah padat (sampah).

Peta yang dihasilkan diantaranya adalah peta masing-masing indeks dan peta indeks kepekaan lingkungan. Peta indeks kerentanan dihasilkan dari overlay

parameter pembentuk indeks kerentanan. Peta indeks ekologi merupakan hasil

overlay dari parameter pembentuk indeks ekologi; serta peta indeks sosial merupakan hasil overlay dari parameter pembentuk indeks sosial. Peta IKL akhir mengilustrasikan wilayah pesisir Kota Makassar yang peka terhadap pencemaran sampah. Wilayah pesisir dalam peta IKL akhir merupakan batas administrasi terkecil (kelurahan/desa pesisir). Selanjutnya peta estimasi sebaran sampah di pesisir Kota Makassar sebagai validasi hasil lapangan.

Alur Penelitian

13

YES NO

HASIL

LAPANGAN PETA

IKL

ANALISI DATA (SIG)

1. Rektifikasi

2. Digitasi

3. Editing

4. Input Data

Atribut

5. Overlay

6. Layout

MATRIKS

1. Parameter

2. Skoring

TEORI

(Studi Literatur + Survei Awal)

METODE (ESI/IKL)

Koreksi

PETA IKL FINAL PENGAMBILAN

DATALAPANGAN

(Primer dan Sekunder)

14

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah administratif Kota Makassar. Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 119º 24' 17.38" BT dan 5º 8' 6.19" LS. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya adalah 175,77 km2 daratan, termasuk 11 pulau didalamnya dan luas wilayah perairan ±100 km². Batas administrasi Kota Makassar meliputi bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, 8 diantaranya merupakan kecamatan pesisir. Penelitian dilakukan pada kawasan pesisir Kota Makassar yang meliputi 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Mariso, dan Kecamatan Tamalate. Secara umum kawasan pesisir yang padat infrastruktur dan pemukiman adalah

pesisir bagian tengah Kota Makassar mulai dari Kecamatan Tallo sampai Mariso. Selanjutnya wilayah pengembangan adalah bagian utara dan selatan Kota Makassar (Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, dan Tamalate).

Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terbesar yang ada di Kota Makassar dengan luas wilayah 48,22 km². Batas administrasi Kecamatan Biringkanaya bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kecamatan Biringkanaya memiliki PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA) didalamnya sehingga menjadi pusat industri terbesar di Kota Makassar bahkan di Kawasan Timur Indonesia. PT. KIMA terbentang diatas areal 303 Ha dan akan dikembangkan menjadi 703 Ha. Pengembangan tersebut berpeluang besar mencapai wilayah pesisir mengingat bangunan yang ada saat ini sudah mendekati kelurahan pesisir yang ada di Kecamatan Biringkanaya.

Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 7 kelurahan, namun hanya satu kelurahan yang berbatasan langsung dengan daerah pantai yakni Kelurahan Untia. Kelurahan Untia merupakan kelurahan terkecil di Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 2,89 km². Terdapat kawasan pemukiman, tambak, dan persawahan. Infrastruktur yang ada adalah pelabuhan (Pelabuhan Untia/Salodong), kampus (kampus baru ATKP Makassar, kampus II PIP Makassar dan kampus baru Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar), SMK Neg 9 Makassar, dan PT. Manunggal Viviron. Pelabuhan Untia merupakan pelabuhan perikanan nusantara terbesar kedua di Kota Makassar.

15 utama adalah mangrove. Luasan Mangrove di wilayah ini ± 16,5 ha dan panjang garis pantai 1, 92 km (Lampiran 3.1).

Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu kecamatan pesisir di Kota Makassar dengan batas administrasi yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar dan Kecamatan Biringkanaya, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang dan Manggala serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tallo dan Selat Makassar.

Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan terbesar kedua di Kota Makassar dengan luas wilayah 31,86 km². Terdiri dari 6 kelurahan, 2 diantaranya merupakan kelurahan pesisir yakni Kelurahan Bira dan Parangloe. Kelurahan Bira memiliki wilayah terluas dibanding kelurahan lainnya yaitu 9,28 km², disusul Kelurahan Parangloe dengan luas wilayah 6,53 km², sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan Tamalanrea Jaya yaitu 2,98 km².

Kecamatan Tamalanrea umumnya memiliki pantai berlumpur dan landai. Namun di sebelah selatan Kelurahan Parangloe bisa dijumpai pantai cadas. Aliran Sungai Tallo juga bermuara di kecamatan ini. Vegetasi utama adalah mangrove. Dilihat dari stabilitas pantai, dapat dikatakan pantai relatif stabil dan tenang. Ditinjau dari pemanfaatannya, pantai ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo memiliki luas wilayah 8,75 km², yang terbagi menjadi 15 kelurahan. Tiga kelurahan merupakan kelurahan pesisir yakni Kelurahan Buloa (0,61 km²), Tallo (0,61 km²), dan Kalukubodoa (0,89 km²). Batas administrasi Kecamatan Tallo; sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur Kecamatan Tamalanrea, sebelah selatan Kecamatan Bontoala dan Panakukang serta sebelah barat dengan Kecamatan Bontoala dan Ujung Tanah.

Sebagian pantai Kecamatan Tallo merupakan muara Sungai Tallo. Umumnya tipe pantai di lokasi ini adalah pantai berlumpur dan landai. Namun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat adanya sedimentasi dari muara Sungai Tallo. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang. Vegetasi utama adalah mangrove. Kegiatan reklamasi sepanjang ±200 m terjadi pada bagian barat pantai yang digunakan sebagai lahan industri pengolahan kayu. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal (docking) dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo).

Kecamatan Ujung Tanah

16

dan Kelurahan Kodingareng (0,48 km²). Tiga diantaranya merupakan kelurahan pulau, yakni: Kelurahan Barrang Lompo (Pulau Barrang Lompo), Kelurahan Barrang Caddi (Pulau Barrang Caddi, Pulau Lanjukang/Lanyukang/Laccukang, Pulau Langkae, Pulau Lumu Lumu, dan Pulau Bonetambung) dan Kelurahan Kodingareng (Pulau Kodingareng Keke dan Pulau Kodingareng Lompo). Batas administrasi Kecamatan Ujung Tanah; sebelah utara dan barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan Kecamatan Tallo, dan sebelah selatan berbatasan Kecamatan Bontoala dan Wajo.

Pantai Kecamatan Ujung Tanah sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), Pelabuhan dan docking kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Selain itu terdapat beberapa tempat wisata di kelurahan pulau seperti Pulau Langkai, Bonetambung, Lanjukang, dan Kodingareng Keke. Umumnya kelurahan pulau memiliki ekosistem lamun dan terumbu karang.

Kecamatan Wajo

Kecamatan Wajo merupakan kecamatan terkecil kedua yang ada di Kota Makassar dengan luas wilayah 1,99 km2. Terdiri dari 8 kelurahan, di mana 5 kelurahan adalah kelurahan pesisir yaitu: Kelurahan Melayu Baru (0,07 km2), Butung (0,27 km2), Mampu (0,40 km2), Ende (0,16 km2), dan Pattunuang (0,21

km2). Batas administrasi Kecamatan Wajo; sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Ujung Tanah, sebelah timur Kecamatan Mamajang, sebelah selatan Kecamatan Ujung Pandang dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai yang berfungsi sebagai pelindung pantai, karena seluruh pantai ini merupakan komplek Pelabuhan Makassar (Pelabuhan Umum Soekarno Hatta dan Peti Kemas).

Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang dikenal sebagai kecamatan kepulauan kedua di Kota Makassar. Hal ini karena adanya beberapa pulau dalam wilayah administrasinya walaupun tidak sebanyak Kecamatan Ujung Tanah. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 2,63 km². Sebanyak 4 kelurahan adalah kelurahan pesisir yaitu: Kelurahan Bulogading (0,23 km2), Lae Lae (0,22 km2), Losari (0,27 km2), dan Maloku (0,20 km2). Dua diantaranya merupakan kelurahan pulau yakni: Kelurahan Lae lae (Pulau Lae Lae, Pulau Lae Lae Kecil/Gusung, dan Pulau Samalona) dan Kelurahan Bulogading yang didalamnya terdapat Pulau Kayangan. Batas administrasi Kecamatan Ujung Pandang; sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur dengan Kecamatan Makassar dan Bontoala, sebelah utara dengan Kecamatan Wajo dan sebelah selatan Kecamatan Mariso.

17 Makassar Hotel dan Makassar Golden Hotel) serta dermaga tempat berlabuh kapal tradisional (dermaga Kayu Bangkoa) dan pelabuhan untuk olahraga air (dermaga popsa). Di kawasan ini juga telah dibangun beberapa anjungan yang dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Selain Pantai Losari, Pulau Kayangan, Samalona, dan Lae Lae juga merupakan tempat wisata terkenal di Kota Makassar. Pulau-pulau tersebut memiliki ekosistem lamun dan terumbu karang dan hanya berjarak ± 1 km dari Pantai Losari.

Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan terkecil di Kota Makassar dengan luas wilayah 1,82 km². Terdiri dari 9 kelurahan, 3 diantaranya adalah kelurahan pesisir yakni: Kelurahan Mattoangin (0,18 km2), Panambungan (0,31 km2), dan

Bontorannu (0,18 km2). Batas administrasi Kecamatan Mariso; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang, sebelah timur Kecamatan Mamajang, sebelah selatan Kecamatan Tamalate dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

Pantai Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan pemukiman pantai. Selain itu Kecamatan Mariso termasuk wilayah pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga dan proyek Center Point of Indonesia (CPI) sehingga terjadi penimbunan besar-besaran (reklamasi) di daerah ini. Kanal Jongaya menjadi pembatas antara Kecamatan Mariso dan Tamalate.

Kecamatan Tamalate

Kecamatan Tamalate terdiri dari 10 kelurahan, 3 diantaranya merupakan kelurahan pesisir yaitu: Kelurahan Maccini Sombala, Barombong, dan Tanjung Merdeka. Kecamatan Tamalate memiliki luas wilayah 20,21 km². Kelurahan Barombong merupakan kelurahan dengan wilayah terluas di Kecamatan Tamalate yaitu 7,34 km², terluas kedua adalah Kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km². Batas administrasi Kecamatan Tamalate; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mariso dan Mamajang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rappocini dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

18

Parameter Indeks Kepekaan Lingkungan Pesisir terhadap Pencemaran Limbah Padat

Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) merupakan integrasi dari tiga komponen utama, yakni Indeks Kerentanan (IK) atau Vulnerability Index (VI), Indeks Ekologis (IE) atau Ecological Index (EI), dan Indeks Sosial (IS) atau Social Index

(SI). Ketiga indeks saling terkait satu sama lain. Parameter Pembentuk Indeks Kerentanan (IK)

Parameter yang digunakan sebagai pembentuk indeks kerentanan, yaitu: 1. Kepadatan penduduk

Secara sederhana kepadatan penduduk didefenisikan sebagai perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk yang tinggi menandakan jumlah penduduk yang tinggi dengan luas wilayah yang kecil. Berdasarkan data yang didapatkan (Lampiran 3.2), kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mariso (32.316 jiwa/km2 pada tahun 2015) sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tamalanrea (3.481 jiwa/km2 pada tahun 2015). Sesuai dengan aturan SNI tahun 2004 tentang

kepadatan penduduk; Kecamatan Mariso dan Tallo termasuk kategori penduduk padat (>20.000 jiwa/km2) sedangkan Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Ujung Pandang, dan Tamalate termasuk kategori penduduk jarang (<15.000 jiwa/km2). Kecamatan Wajo termasuk kategori penduduk sedang (15.000 – 20.000 jiwa/km2). Namun jika dilihat laju pertumbuhan penduduk selama tiga tahun terakhir (2013 – 2015), kecamatan pesisir dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, dan Tamalate. Pertumbuhan penduduk di kecamatan tersebut tergolong cepat dibandingkan dengan kecamatan pesisir lainnya (laju pertumbuhan penduduk >1%) (Lampiran 3.2).

19 (Dinas Kebersihan Kota Makassar 2015). Tidak semua sampah terangkut oleh petugas kebersihan sehingga peluang terjadinya pencemaran tetap ada. Jika buangan akhir ini tidak dikelola dengan benar, maka akan berdampak negatif kepada manusia. Oleh karena itu, faktor penduduk dapat mempengaruhi kepekaan suatu wilayah terhadap pencemaran sampah. Hal ini diperkuat Wibowo dan Supriatna (2011) bahwa pencemaran dan tingkat kepekaan suatu wilayah akan semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya jumlah penduduk.

2. Volume sampah

Volume sampah adalah ukuran sampah, umumnya disebut timbulan sampah. Satuan yang umum digunakan untuk mengukur timbulan sampah adalah satuan volume (liter/m3) dan satuan berat (kg/ton). Volume sampah Kota Makassar mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan signifikan terjadi dari 761,61 ton/hr (tahun 2014) menjadi 1279,97 ton/hr (tahun 2015) (Lampiran 3.3). Sesuai dengan aturan SNI 19-3983-1995 tentang spesifikasi timbulan sampah perkotaan; Kecamatan pesisir yang ada di Kota Makassar termasuk kategori kota sedang (jumlah penduduk 100.000 – 500.000 jiwa) dan kota kecil (jumlah penduduk < 100.000 jiwa). Kota sedang memiliki standar volume sampah 2,75 – 3,25 l/orang/hari (Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo dan Tamalate) sedangkan kota kecil memiliki standar volume sampah 2,75 – 3,25 l/orang/hari (Kecamatan Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, dan Mariso).

Hasil analisis data menunjukkan pada tahun 2012 hanya ada 5 kecamatan yang memiliki volume sampah > 3,25 l/orang/hari yaitu: Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, dan Tamalate. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana sudah ada 6 kecamataan yang memiliki volume sampah melebihi standar aman bagi lingkungan (>5 l/orang/hari) (Lampiran 3.3). Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Mariso dan Tamalate.

Menurut Suarna (2008), peningkatan volume sampah dapat disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat serta tingginya daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan. Umumnya, pencemaran timbul karena aktivitas manusia yang semakin variatif. Setiap individu menghasilkan buangan/sampah dan jumlahnya sebanding dengan tingkat konsumsinya terhadap barang/material yang digunakan.

3. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Ketersediaan TPS menjadi parameter penting terhadap pencemaran sampah. Keberadaan TPS dapat dijadikan sebagai pengontrol penyebaran sampah. Jika jumlah TPS sesuai dengan standar yang seharusnya, hal ini berarti timbulan sampah di wilayah tersebut terakumulasi dengan baik. Sebaliknya, jika jumlah TPS kurang dari yang seharusnya atau bahkan tidak ada, hal ini mengindikasikan bahwa sampah pada wilayah tersebut telah dibuang ke tempat lain sehingga akan peka terhadap pencemaran sampah.

20

kontainer volume 6 m3 memiliki kapasitas 3200 orang dan kontainer volume 10 m3 berkapasitas 5330 orang.

Hasil analisis data menunjukkan, umumnya TPS yang ada di Kecamatan pesisir Kota Makassar sudah melebihi kapasitas (Lampiran 3.4). Jumlah TPS yang tersedia masih sangat terbatas. Hal ini menjadi pemicu sebagian masyarakat membuang sampah di tempat lain. Berdasarkan survei yang dilakukan, masih banyak ditemukan tumpukan sampah pada beberapa tempat di Kota Makassar seperti tanah kosong, sungai, drainase, hutan mangrove, atau tempat lainnya. Hasil wawancara menunjukkan sekitar 20% responden membuang sampah rumah tangga di lingkungan tempat tinggalnya. Sampah yang telah terbuang bebas ke lingkungan umumnya tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

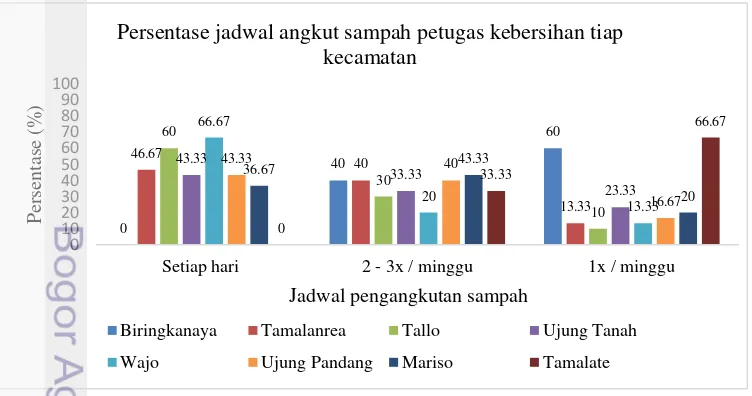

4. Jadwal pengangkutan sampah

Jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan di Kota Makassar cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat dan jarak lokasi pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dalam menjalankan perannya dinas kebersihan Kota Makassar memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: jumlah petugas kebersihan yang ada masih terbatas, anggaran dan sarana prasarana untuk menjangkau beberapa daerah dengan kondisi tertentu juga masih terbatas sehingga ada beberapa daerah yang menjadi prioritas. Daerah prioritas tersebut tentunya memenuhi sarat dan ketentuan berlaku yang diatur dalam SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Umumnya sampah daerah yang dekat dengan TPA lebih sering diangkut dibandingkan daerah yang jauh dari lokasi TPA.

Gambar 3 menunjukkan sampah di Kecamatan Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, dan Ujung Pandang lebih banyak diangkut setiap hari. Sampah di Kecamatan Mariso dominan diangkut 2 - 3x/minggu. Kecamatan Biringkanaya dan Tamalate didominasi jadwal angkut sampah 1x/minggu. Secara geografis, Kecamatan Biringkanaya berada di ujung utara kota dan Kecamatan Tamalate di ujung selatan kota sehingga jarak kedua kecamatan dari TPA merupakan yang terjauh dibandingkan kecamatan lainnya.

Gambar 3 Jadwal pengangkutan sampah di kecamatan pesisir Kota Makassar

0

Persentase jadwal angkut sampah petugas kebersihan tiap kecamatan

Biringkanaya Tamalanrea Tallo Ujung Tanah

21 Menurut aturan SNI 19-2454-2002 pengangkutan sampah yang aman sebaiknya dilakukan setiap hari namun untuk kondisi tertentu bisa dilakukan 2 - 3x pengangkutan dalam sepekan. Jika melewati batas tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran seperti bau yang menyengat dan menjadi sarang berkembangnya bibit penyakit. Sampah rumah tangga umumnya bervariasi, sampah organik dan non organik namun dibuang dalam wadah yang sama sehingga kemungkinan menimbulkan bau tak sedap akan jauh lebih cepat. Tempat sampah rumah tangga memiliki kapasitas terbatas yang bahkan bisa penuh hanya dalam sehari. Jika petugas kebersihan tidak cepat tanggap maka disinilah peluang terjadinya pembuangan sampah di lingkungan sekitar. Sampah yang sudah penuh dan berbau tentunya akan dibuang secepatnya. Hal ini yang menjadikan Jadwal pengangkutan sampah sangat berpengaruh terhadap timbulan sampah yang muncul di lingkungan sekitar.

5. Saluran air

Saluran air memiliki peran yang sangat penting yakni berfungsi untuk menyalurkan air hujan, air permukaan bahkan air pembuangan ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan proses terbentuknya saluran air terbagi dua yaitu saluran air alami (sungai) dan saluran air buatan (kanal, drainase, parit, selokan dan sejenisnya). Saluran air yang berfungsi dengan baik dapat mencegah terjadinya banjir. Hal ini karena air yang tergenang di permukaan tanah dapat segera dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Namun sebaliknya jika saluran air tidak berfungsi maksimal maka akan memicu terjadinya banjir. Saluran air yang tersumbat dapat menyebabkan air meluap dan menambah genangan di permukaan sehingga lama kelamaan akan terjadi banjir.

Secara geografis, Kota Makassar diapit dua sungai besar, yaitu Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di sebelah selatan kota. Selain itu, pada perbatasan Makassar Maros juga dijumpai Sungai Maros/Mandai yang bermuara pada salah satu kecamatan di Kota Makassar, yakni Kecamatan Biringkanaya. Sistem pembuangan utama Kota Makassar adalah beberapa kanal besar, yang berada pada bagian barat dan timur kota (Lampiran 3.5). Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan fungsi utama Sungai Tallo dan Jeneberang sebagai saluran air sudah terganggu. Hal ini disebabkan beberapa spot tertentu terutama yang dekat dengan pemukiman telah terjadi penumpukan sampah dalam badan air. Sampah yang masuk ke badan sungai dapat menyebabkan sedimentasi, pendangkalan, dan menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan. Selanjutnya dapat menghambat proses fotosintesis tumbuhan air dalam menghasilkan oksigen sehingga kondisi perairan akan kekurangan oksigen. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kehidupan organisme lain dapat terhenti. Cemaran yang masuk ke badan air (sungai) pada akhirnya bermuara ke laut sehingga daerah yang dekat dengan sungai dan drainase akan lebih peka terhadap pencemaran limbah padat (Wibowo dan Supriatna 2011).

22

Gambar 4 Kondisi saluran air di kecamatan pesisir Kota Makassar

Penyebab utama karena terjadi pendangkalan yang disebabkan oleh sedimentasi dan sumbatan sampah. Sampah yang masuk ke kanal akan menimbulkan bau yang menyengat, menjadi sarang berkembangnya bibit penyakit sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia, dan menyumbat saluran air sehingga dapat memicu terjadinya banjir. Hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait, menyatakan bahwa masalah yang terjadi pada sistem pembuangan utama Kota Makassar merupakan masalah yang sama dari beberapa tahun sebelumnya. Hanya saja kondisi saat ini semakin diperparah dengan adanya pembangunan di daerah pantai (reklamasi pantai).

6. Potensi daerah banjir

Dataran rendah merupakan wilayah yang paling dominan di Kota Makassar sehingga sebagian besar wilayah ini akan tergenang saat musim penghujan tiba. Daerah pesisir yang paling sering terkena banjir adalah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, dan Tallo (Lampiran 3.6). Sejak tahun 2013 ketiga kecamatan tersebut tidak pernah luput dari yang namanya banjir. Banjir terjadi hampir setiap kali turun hujan. Pada tahun 2015 Kecamataan Tamalate menjadi daerah yang sering terkena banjir. Intensitas hujan di Kota Makassar cukup tinggi. Rata-rata jumlah hari hujan mencapai 14 kali dalam sebulan dengan rata-rata curah hujan 238,89 mm selama kurun waktu tiga tahun (Lampiran 3.6). Selain intensitas hujan yang tinggi, fenomena banjir didukung oleh daerah resapan air yang semakin berkurang serta kondisi saluran air yang tidak berfungsi maksimal. Berkurangnya daerah resapan air disebabkan oleh pembangunan yang cukup pesat. Saluran air yang ada di Kota Makassar banyak mengalami kerusakan dan pendangkalan. Salah satu penyebab utama yang paling sering ditemukan adalah adanya tumpukan sampah. Aliran air yang tidak lancar menjadi penyebab air tergenang dan lama kelamaan akan banjir jika hujan terjadi terus menerus. Fenomena banjir akan meluapkan air dari sungai dan drainase. Air yang meluap akan membawa tumpukan sampah didalamnya. Kondisi demikian dapat memicu berkembangnya bibit penyakit. Hal inilah yang menjadikan daerah yang terkena banjir peka terhadap pencemaran limbah padat.

70

bersih dan lancar kotor dan tersumbat rusak

Persenta

se

(%

)

Kondisi saluran air

Persentase kondisi saluran air tiap kecamatan

Biringkanaya Tamalanrea Tallo Ujung Tanah

23 7. Pola arus

Kisaran arus yang didapatkan pada lokasi penelitian mulai 0 – 0,58 m/s dengan rata-rata 0,10 m/s. Kecepatan arus meningkat pada Bulan Juli – September dan menurun pada Bulan Februari – April (Lampiran 3.7). Kecepatan arus ini digolongkan pada kecepatan arus lambat sampai sedang. Menurut Mason (1981), kecepatan arus < 0,25 m/s termasuk kategori arus lambat dan kecepatan arus 0,25

– 0,5 m/s termasuk kategori arus sedang. Pola pergerakan arus turut mempengaruhi pergerakan limbah padat di sekitar pantai. Seperti yang telah dikemukakan oleh Barnes et al. (2009) bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat akumulasi sampah di perairan adalah pola angin serta arus laut yang ada di daerah tersebut.

Menurut Law et al. (2010), akumulasi sampah tertinggi ditemukan pada wilayah dengan kecepatan arus permukaan < 2cm/s. Hal ini menandakan kecepatan arus yang relative lemah dapat memicu penimbunan sampah dalam satu wilayah. Sebaliknya kecepatan arus kuat dapat memicu pergerakan sampah menjadi semakin jauh. Oleh karena itu, baik arus yang lemah maupun kuat memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap pencemaran sampah. Namun untuk wilayah pesisir, arus lemah jauh lebih peka terhadap pencemaran sampah dibanding arus yang kuat. Wilayah pesisir tidak hanya mendapat suplai sampah dari daratan utama tetapi juga dari tempat lain (sampah kiriman). Kondisi arus lemah tidak mampu mengembalikan sampah kiriman sehingga timbunan sampah akan meningkat. Selain merusak nilai estetika, timbunan sampah bisa menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi sarang berkembangnya bibit penyakit, serta menganggu pelayaran.

Parameter Pembentuk Indeks Ekologi (IE)

Berikut adalah parameter yang digunakan sebagai pembentuk indeks ekologi: 1. Keberadaan ekosistem

Ekosistem pesisir memiliki fungsi ekologis dan nilai ekonomi tinggi, merupakan habitat penting bagi pertumbuhan ikan dan biota lainnya. Oleh karena itu kerusakan ekosistem dapat menyebabkan kerugian besar. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ditemukan adanya ekosistem pesisir yang berbeda pada kawasan pesisir Kota Makassar mulai dari ekosistem mangrove, lamun, hingga terumbu karang (Lampiran 3.8).

24

permukaan karang. Menurut Fujioka (2015), karang yang tertutupi sampah selama 4 hari akan mengalami pemutihan yang dapat mengakibatkan karang tersebut mati terutama jenis sampah plastik hitam dan kain.

Kondisi ekosistem lamun tidak jauh berbeda dengan terumbu karang. Sampah yang paling sering dijumpai pada kedua ekosistem tersebut adalah sampah plastik. Ekosistem lamun dan mangrove lebih dekat dengan pemukiman sehingga sampah yang ditemukan pada kedua ekosistem tersebut lebih banyak dibandingkan yang ada di terumbu karang. Menurut Wibowo (2009), keberadaan ekosistem merupakan faktor utama dan penentu nilai dari fungsi konservasi serta turut mendukung peningkatan produksi perikanan. Sumber daya ikan akan melimpah jika habitatnya dalam kondisi baik dan terlindungi. Sebaliknya sumber daya perikanan bisa menurun jika terjadi pencemaran dalam satu wilayah. Biota laut terutama ikan tergolong sensitif terhadap keberadaan sampah. Sampah dapat menghambat pergerakan ikan dan biota laut lainnya. Racun zat kimia (polutan persisten) dari sampah akan masuk dan terakumulasi dalam rantai makanan. Hal terburuk jika manusia sampai mengonsumsi hasil laut yang sudah terkontaminasi, bisa menyebabkan kesehatan terganggu.

Dampak lain dari pencemaran dapat mempengaruhi mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu contoh adalah harga ikan yang semakin tinggi karena banyak ikan mati disebabkan limbah. Kasus ini bisa mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Nelayan mulai kesulitan mendapat ikan sehingga ada kemungkinan beralih mata pencaharian. Perusahaan yang bergerak dibidang perikanan kemungkinan mengalami kerugian karena pasokan yang semakin menurun. Masyarakat umum akan beralih mengonsumsi menu lain dibandingkan hasil laut yang bergizi karena harga yang semakin melambung. Pada akhirnya laut tercemar karena sampah yang dibuang manusia, membuat manusia merugi.

Oleh karena itu, tingkat kepekaan suatu wilayah terhadap pencemaran dapat dipengaruhi oleh keberadaan ekosistem disekitarnya. Semakin dekat jarak ekosistem dari sumber pencemar maka tingkat kepekaannya bisa semakin tinggi. Jarak ekosistem dari pemukiman

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dan interpretasi citra didapatkan jarak ekosistem pesisir dari daratan (Lampiran 3.8). Umumnya pemukiman warga yang dijumpai berada di pinggir pantai bahkan ada beberapa pemukiman yang berada diatas badan air. Salah satu kebiasaan buruk masyarakat pesisir adalah membuang sampah disekitar tempat tinggal mereka seperti sungai, drainase, bahkan langsung ke laut sehingga ekosistem yang ada di pesisir akan terancam dengan keberadaan sampah-sampah tersebut. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Menurut Barnes et al. (2009), kedekatan permukiman perkotaan merupakan salah satu penyebab bervariasinya sampah di perairan. Wahyudiono (2009) juga mengatakan bahwa pemukiman manusia merupakan penekan kepekaan terbesar pada ekosistem pesisir, terutama ekosistem terumbu karang. Hal inilah yang mendasari pemilihan jarak ekosistem pemukiman dijadikan sebagai parameter pembentuk indeks ekologi.

Jarak ekosistem dari sungai

25 Tallo. Namun aliran sungai yang melalui kota ini ada tiga, diantaranya aliran Sungai Jeneberang, Tallo dan aliran Sungai Maros/Mandai. Jarak ekosistem pesisir dengan sungai-sungai tersebut juga terbilang dekat berkisar 100 meter. Namun ekosistem pesisir yang berada pada lokasi yang tidak dilalui sungai jaraknya bisa mencapai >2000 meter (Lampiran 3.8). Sungai memberikan pengaruh yang besar terhadap kepekaan ekosistem pesisir. Aliran sungai yang membawa limbah rumah tangga dan lumpur akan menyebabkan sedimentasi, menghalangi proses fotosintesis pada tumbuhan laut, menyebabkan eutrofikasi, serta mengurangi kadar oksigen di perairan. Jika tidak segera ditindaklanjuti maka hal ini dapat menyebabkan kematian massal pada organisme perairan, seperti plankton, ikan, kerang, dan bentos (Dahuri et al. 2001). Lebih parahnya lagi dapat membahayakan ekosistem pesisir terutama terumbu karang karena lumpur dan sampah yang terbawa arus akan menutupi permukaan terumbu karang.

Jarak ekosistem dari dermaga/pelabuhan

Kota Makassar memiliki beberapa pelabuhan dan dermaga, diantaranya: Pelabuhan Soekarno Hatta dan Peti Kemas, Pelabuhan Paotere, Pelabuhan TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari, Pelabuhan Untia, serta beberapa pelabuhan kampus pelayaran; Dermaga Kayu Bangkoa dan Dermaga Popza serta beberapa dermaga lainnya. Pelabuhan identik dengan berbagai macam aktivitas pelayaran. Salah satu fungsinya adalah sebagai tempat bongkar muat barang dan penumpang. Aktivitas inilah yang memicu banyaknya pengunjung ke pelabuhan sehingga tumpukan sampah di tempat ini tidak terhindarkan. Menurut Coe dan Rogers (1997), salah satu faktor berpengaruh tingginya sampah di wilayah pesisir adalah jarak dari sumber sampah itu sendiri. Berdasarkan hasil pengukuran jarak ekosistem dari dermaga/pelabuhan cukup beragam (Lampiran 3.8). Namun pada beberapa lokasi didapatkan jarak yang lebih jauh berkisar >1500 meter karena tidak ditemukan adanya pelabuhan/dermaga di wilayah tersebut.

Sumber utama sampah di laut adalah dari daratan, termasuk didalamnya pelabuhan. Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota Makassar 2015, pelabuhan turut menyumbang sampah sebesar 2.71% dari total sampah yang ada. Atas dasar inilah sehingga jarak ekosistem dari dermaga/pelabuhan dimasukkan pula ke dalam parameter pembentuk indeks ekologi.

2. Kualitas perairan

Kualitas perairan merupakan kondisi kualitatif air yang diukur /diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kepmen LH No 115 tahun 2003).Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas perairan adalah parameter kualitas air seperti parameter fisika, kimia, dan biologi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah parameter fisika yang berhubungan dengan topik penelitian dan dapat diamati secara langsung yaitu keberadaan sampah perairan dan kecerahan perairan. Keberadaan sampah di perairan

26

estetika, menganggu proses pelayaran, mengurangi kadar oksigen di perairan, menyebabkan sedimentasi dan eutrofikasi, serta kematian pada organisme lain, seperti plankton, ikan, kerang, dan bentos (Dahuri et al. 2001; Farida et al. 2015). Menurut kepmen LH no 51 tahun 2004 tentang standar baku mutu air laut, perairan yang difungsikan sebagai pelabuhan, wisata bahari maupun biota laut tidak boleh ada sampah didalamnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data didapatkan volume sampah yang ada di perairan pesisir Kota Makassar sangat memprihatinkan. Volume sampah tertinggi berada pada kawasan tengah Kota Makassar yang meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, dan Mariso (Lampiran 3. 8)

Kecerahan perairan

Parameter fisika lainnya yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas perairan adalah kecerahan perairan. Kecerahan air merupakan ukuran kejernihan suatu perairan. Kecerahan perairan dapat diukur secara langsung dengan menggunakan sechi disk. Menurut kepmen LH no 51 tahun 2004 tentang standar baku mutu air laut, perairan yang difungsikan sebagai pelabuhan minimal tingkat kecerahan perairan > 3 meter, wisata bahari > 6 meter, dan biota laut 3 – 5 meter. Kecerahan perairan dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang masuk ke perairan. Kecerahan yang tinggi menunjukkan daya tembus cahaya matahari yang jauh ke dalam perairan. Begitu juga sebaliknya. Secara tidak langsung tingkat kecerahan perairan dapat mempengaruhi proses fotosintesis tumbuhan air.

Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan kecerahan perairan pesisir Kota Makassar umumnya rendah (< 3 meter) (Lampiran 3. 8). Kecerahan perairan yang rendah akan mengurangi kemampuan fotosintesis tumbuhan air serta dapat mempengaruhi kegiatan fisiologi biota air (Effendi 2003).

Parameter Pembentuk Indeks Sosial (IS)

Parameter indeks sosial saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Parameter pembentuk indeks sosial adalah sebagai berikut:

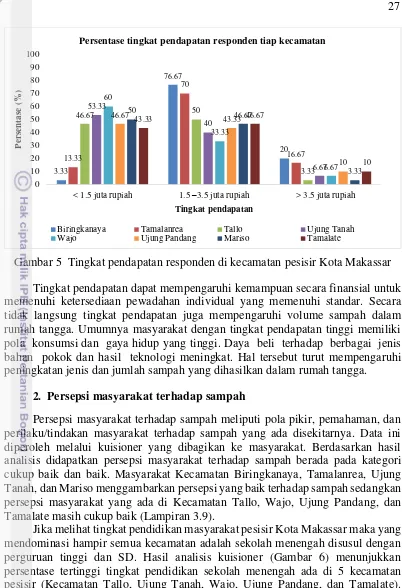

1. Tingkat pendapatan

27

Gambar 5 Tingkat pendapatan responden di kecamatan pesisir Kota Makassar Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan secara finansial untuk memenuhi ketersediaan pewadahan individual yang memenuhi standar. Secara tidak langsung tingkat pendapatan juga mempengaruhi volume sampah dalam rumah tangga. Umumnya masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki pola konsumsi dan gaya hidup yang tinggi. Daya beli terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi meningkat. Hal tersebut turut mempengaruhi peningkatan jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga.

2. Persepsi masyarakat terhadap sampah

Persepsi masyarakat terhadap sampah meliputi pola pikir, pemahaman, dan perilaku/tindakan masyarakat terhadap sampah yang ada disekitarnya. Data ini diperoleh melalui kuisioner yang dibagikan ke masyarakat. Berdasarkan hasil analisis didapatkan persepsi masyarakat terhadap sampah berada pada kategori cukup baik dan baik. Masyarakat Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, dan Mariso menggambarkan persepsi yang baik terhadap sampah sedangkan persepsi masyarakat yang ada di Kecamatan Tallo, Wajo, Ujung Pandang, dan Tamalate masih cukup baik (Lampiran 3.9).

Jika melihat tingkat pendidikan masyarakat pesisir Kota Makassar maka yang mendominasi hampir semua kecamatan adalah sekolah menengah disusul dengan perguruan tinggi dan SD. Hasil analisis kuisioner (Gambar 6) menunjukkan persentase tertinggi tingkat pendidikan sekolah menengah ada di 5 kecamatan pesisir (Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, dan Tamalate). Namun secara umum persentase tingkat pendidikan tertinggi adalah sarjana/perguruan tinggi (Kecamatan Biringkanaya 73,33 %) dan terendah adalah tingkat pendidikan SD/sederajat (Kecamatan Biringkanaya 10 %). Tingkat pendidikan SD/sederajat tertinggi berada di Kecamatan Wajo (36,67 %).

3.33

< 1.5 juta rupiah 1.5 –3.5 juta rupiah > 3.5 juta rupiah

Per

senta

se (%

)

Tingkat pendapatan

Persentase tingkat pendapatan responden tiap kecamatan

Biringkanaya Tamalanrea Tallo Ujung Tanah

28

Gambar 6 Tingkat pendidikan responden di kecamatan pesisir Kota Makassar Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap pola pikir dan pemahaman masyarakat terhadap sampah seperti pola pewadahan, proses pembuangan, dan pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap sampah turut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka pemahaman terhadap sampah akan semakin baik.

Data persepsi masyarakat terhadap sampah dianggap penting karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan sampah di lingkungan sekitar adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan penanganan yang baik terhadap sampah yang dihasilkan.

3. Potensi wisata

Kota Makassar mempunyai potensi dan daya tarik wisata yang beragam. Menurut data Dinas Pariwisata banyak objek wisata yang dapat dikembangkan. Beberapa diantaranya adalah objek wisata pulau dan pantai (26 objek), objek wisata budaya dan sejarah (11 objek), objek wisata pendidikan (8 objek) dan fasilitas olahraga 5 objek. Diantara objek-objek tersebut, yang masih sangat minim dan kurang dikembangkan adalah objek wisata pulau dan pantai, padahal objek tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. Hasil survei menunjukkan Kecamatan pesisir dengan objek wisata tertinggi adalah Kecamatan Ujung Tanah, Ujung Pandang, dan Tamalate (Lampiran 3.10)

Potensi wisata dimasukkan sebagai parameter pembentuk indeks sosial karena efek yang ditimbulkan bisa berdampak ganda. Daerah pariwisata bisa menjadi pemicu meledaknya timbulan sampah sekaligus menjadi lokasi yang rawan terhadap timbulan sampah. Menurut Barnes et al. (2009), penggunaan pantai merupakan salah satu faktor berpengaruh terhadap tingginya akumulasi sampah di perairan. Kawasan pariwisata akan selalu ramai didatangi pengunjung. Semakin padat pengunjung maka peluang terjadinya penumpukan sampah di wilayah tersebut menjadi semakin tinggi. Jika sampah mulai bertebaran di daerah pariwisata maka nilai estetika akan menurun. Hal ini juga bisa berefek kepada ekosistem dan biota laut yang ada disekitarnya. Kawasan pariwisata yang tercemar berpotensi

10.00

SD/sederajat Sekolah menengah (SMP –SMA) Perguruan tinggi

Per

senta

se (%

)

Tingkat pendidikan

Persentase tingkat pendidikan responden tiap kecamatan

Biringkanaya Tamalanrea Tallo Ujung Tanah