ANALISIS ADOPSI SRI (

SYSTEM OF RICE

INTENSIFICATION

) DAN DAMPAKNYA TERHADAP

EFISIENSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN SOLOK

SELATAN

JOKO ADRIANTO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Analisis Adopsi SRI (System of Rice Intensification) dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Solok Selatan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain pada tesis ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan pada daftar pustaka di bagian akhir tesis.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2016

RINGKASAN

JOKO ADRIANTO. Analisis Adopsi SRI (System of Rice Intensification) dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Solok Selatan. (HARIANTO sebagai ketua, M PARULIAN HUTAGAOL sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Sektor pertanian tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Solok Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi sumber pendapatan masyarakat dan melalui penerapan teknologi SRI (System of Rice Intensification) pada usahatani padi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani padi. Program sekolah lapang SRI rutin dilakukan, namun penerapan program SRI masih sangat rendah dan terbatas sehingga berdampak pada tingkat produksi dan pendapatan usahatani yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Implikasinya produktivitas padi tidak banyak mengalami peningkatan. Oleh sebab itu perlu diketahui mengenai faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi produktivitas, pendapatan dan efisiensi usahatani padi di Kabupaten Solok Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi SRI pada usahatani padi di Kabupaten Solok Selatan, (2) menganalisis pengaruh penerapan SRI terhadap produksi usahatani padi di Kabupeten Solok Selatan, (3) menganalisis pengaruh penerapan SRI terhadap efisiensi dan menentukan faktor yang mempengaruhi inefisiensi usahatani padi, dan (4) menganalisis pengaruh penerapan SRI terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini dilakukan di sentra produksi padi Kabupaten Solok Selatan yaitu Kecamatan Sungai Pagu. Jumlah petani respoden yang diambil sebanyak 90 orang yang terbagi menjadi Petani yang menerapkan SRI sebanyak 60 orang dan petani yang tidak menerapkan SRI sebanyak 30 orang. Pendekatan yang digunakan adalah fungsi regresi probit, analisis usahatani dan fungsi stochastic frontier dengan metode

Maximum Likelihood Estimation (MLE).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi SRI adalah luas lahan, lama menjadi anggota kelompok tani dan frekuensi penyuluhan. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi SRI dan non SRI di Kabupaten Solok Selatan adalah lahan, pupuk ponska, pupuk urea, pupuk organik dan tenaga kerja. Variabel yang memiliki elastisitas tertinggi adalah luas lahan, artinya bahwa produksi padi sangat responsif terhadap penggunaan lahan. Usahatani padi SRI dan non SRI di Kabupaten Solok Selatan efisien secara teknis namun belum efisiensi secara alokatif dan ekonomi dengan rata-rata nilai efisiensinya masing-masing adalah 0.88, 0.41, 0.36 pada petani padi SRI dan 0.89, 0.42, 0.37 pada petani padi non SRI. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis padi SRI adalah jumlah anggota keluarga dan pada usahatani non SRI adalah jumlah anggota keluarga, status lahan dan status usahatani. Nilai R/C rasio pada usahatani padi SRI lebih tinggi dari pada usahatani padi non SRI dengan nilainya masing-masing sebesar 3.53 dan 2.05.

and Its Impact on Rice Farming Efficiency in South Solok District.. (HARIANTO as Chairman, M PARULIAN HUTAGAOL as member of advisory commission).

The agricultural sector, especially rice crops in South Solok District has a very important role in generating income, and through the application of technology SRI (System of Rice Intensification) in rice farming is expected to increase production and income of rice farmers. Field school program of SRI routinely performed, but the application of the SRI program is still very low and limited so the impact on the level of production and farm income that is not in accordance with the target to be achieved. The implication rice productivity is not much increased. Therefore it is necessary to know about the socio-economic factors that affect productivity, revenue and efficiency of rice farming in South Solok.

This study aims to: (1) identify the factors that influence technology adoption SRI on rice farming in South Solok, (2) analyze the effect of the application of SRI on the production of rice farming in South Solok, (3) analyze the effect of the application of SRI on efficiency and determine the factors that influence the inefficiency of rice farming, and (4) analyze the effect of the application of SRI on the income of rice farmers in South Solok. This research was conducted in rice production centers in South Solok namely Sungai Pagu. Number of farmer respondents taken as many as 90 people were divided into Farmers who apply SRI as many as 60 people and farmers who do not apply SRI as many as 30 people. The approach used is a function of probit regression, analysis of farming and stochastic frontier function with Maximum Likelihood Estimation (MLE).

The results showed that the factors that affect the adoption of SRI technology is land, long a member of farmer groups and frequency extension. While the factors that affect rice production SRI and without SRI in South Solok is land, ponska, urea, organic fertilizer and labor. The variables that have the highest elasticity is land, meaning that rice production is very responsive to the use of land. Rice farming SRI and without SRI in South Solok technically efficient but not efficiency allocative and economy with an average value of efficiency of each is 0.88, 0.41, 0.36 on rice farmers SRI and 0.89, 0.42, 0.37 in the rice farmers of without SRI, Socio-economic factors affecting technical inefficiency SRI rice is the number of family members and the without SRI farming is the number of family members, the status of the land and farming status. R/C ratio at SRI rice farming is higher than the without SRI rice farming with its value respectively 3.53 and 2.05.

© Hak Cipta Milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

) DAN DAMPAKNYA TERHADAP

EFISIENSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN SOLOK

SELATAN

JOKO ADRIANTO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih pada penelitian adalah tentang efisiensi usahatani dengan judul Analisis Adopsi SRI (System of Rice Intensification) dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Solok Selatan. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dari tugas belajar pada Program Magister Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak atas bantuan dan dukungan sehingga tesis ini dapat terselesaikan yaitu kepada:

1. Dr Ir Harianto, MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Prof Dr M. Parulian Hutagaol, MS sebagai Anggota Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan telah membimbing dengan baik serta memberikan banyak masukan demi kesempurnaan tesis ini.

2. Dr Alla Asmara, SPt, M.Si selaku penguji luar komisi dan Dr Ir Harianto, MS selaku penguji wakil komisi Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian atas semua pertanyaan, masukan dan saran untuk perbaikan yang diberikan kepada penulis.

3. Prof Dr Ir Sri Hartoyo, MS selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor atas segala ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan dan Insya Allah ilmu yang telah diberikan akan menjadi bekal dan diamalkan oleh penulis. Begitu juga kepada Kepala Tata Usaha Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian beserta staff atas pelayanan akademik dan kemahasiswaan.

5. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kesempatan dan dukungan beasiswa BPPDN pendidikan Program Magister di IPB.

6. Penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada keluarga yaitu orang tua penulis Bapak Jumpriadi Datuk Rajo Bandaro dan Ibu Erni Yanthi, dan adikku Jesi Afrianti, S.Pd dan Athree Vadel J atas doa, semangat dan kasih sayang yang tak terhingga.

7. Sahabatku Ahmad Zainudin, Ahmad Fanani, Gita Vinanda, Moh. Ibrahim, Nuni Anggraini, Rini Desfaryani, Stevana Astra Jaya, Pebriani Komba yang sudah menjadi sahabat, memberikan dukungan serta semangat dan menjadi keluarga di Bogor.

8. Teman-teman Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) khususnya S2 angkatan 2013 dan juga kepada teman-teman S3 EPN 2013 yang telah berbagi ilmu, berdiskusi dan belajar bersama selama mengikuti kuliah.

Semoga tesis ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan yang memerlukannya untuk kepentingan yang lebih baik.

Bogor, Februari 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvi

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 5

Ruang Lingkup dan Keterbatasan penelitian 6

2 TINJAUAN PUSTAKA

Usahatani 6

Budidaya Padi SRI 7

Metode SRI (System of Rice Intensification) 8

Teknik Budidaya Usahatani Padi Metode SRI 9

Persiapan Benih 9

Pengolahan Tanah 9

Pemupukan 9

Pemeliharaan 9

Penelitian Terdahulu 10

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teknologi

pada Usahatani 10

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Pada

Usahatani 10

3 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Analisis Probit 13

Produksi dan Fungsi Produksi 14

Konsep Pengukuran Efisiensi 14

Efisiensi Produksi 17

Efisiensi Teknis (TE) 17

Efisiensi Alokatif (AE) 18

Efisiensi Ekonomi (EE) 18

Konsep Frontier Parametrik Stokastik 19

Peningkatan Teknologi Dalam Usahatani 19

Konsep Pendapatan 22

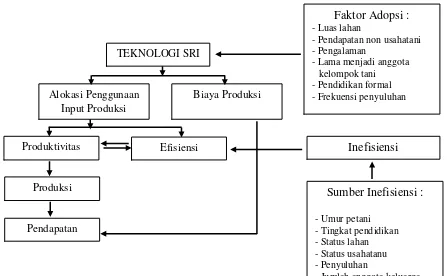

Kerangka Pemikiran Konseptual 23

Hipotesis Penelitian 25

4 METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian 26

Jenis dan Sumber data 26

Metode Penentuan Sampel 26

Metode Analisis Data 27

Program SRI (System of Rice Intensification) 27

Analisis Pendapatan Petani Padi 27

Penentuan Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam

Fungsi Produksi Usahatani 28

Penentuan Tingkat Efisiensi dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efisiensi dan Inefisiensi

Usahatani Padi 29

Analisis Efisiensi Teknis 29

Analisis Efek Inefisiensi Teknis 29

Analisis Efisiensi Ekonomi 30

Analisis Efisiensi Alokatif 32

5 DESKRIPSI PETANI DAN USAHATANI PADI

Deskripsi Petani Responden 33

Penerapan SRI Pada Usahatani Padi 37

Penggunaan Input dan Produksi Usahatani Padi 40

Pendapatan Usahatani Padi 42

6 ANALISIS FUNGSI PRODUKSI DAN EFISIENSI USAHATANI PADI

Analisis Fungsi Produksi Stochastic Frontier Usahatani Padi 46 Efisiensi Teknis, Alokatif dan Ekonomi Petani Padi 48

Efisiensi Teknis Usahatani Padi 48

Efisiensi Alokatif Usahatani Padi 50

Efisiensi Ekonomi Usahatani Padi 50

Inefisiensi Teknis Petani Padi 51

7 ADOPSI DAN KEPUTUSAN PETANI DALAM PENERAPAN SRI (SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION)

Faktor Penentu Adopsi SRI (System of Rice Intensification) 55 Keputusan Petani dalam penerapan SRI (System of Rice

Intensification) 58

Dampak Penerapan SRI (System of Rice Intensification)

Terhadap Usahatani Padi 60

Memacu Adopsi SRI (System of Rice Intensification) untuk

Peningkatan Produksi Padi 62

8 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 64

Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

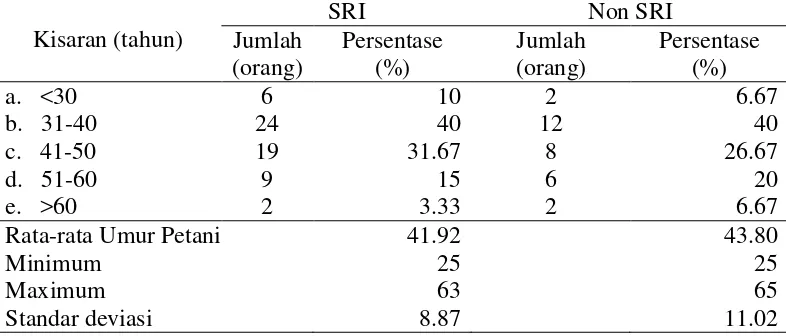

1 Sebaran petani responden berdasarkan umur di Kabupaten Solok

Selatan 33

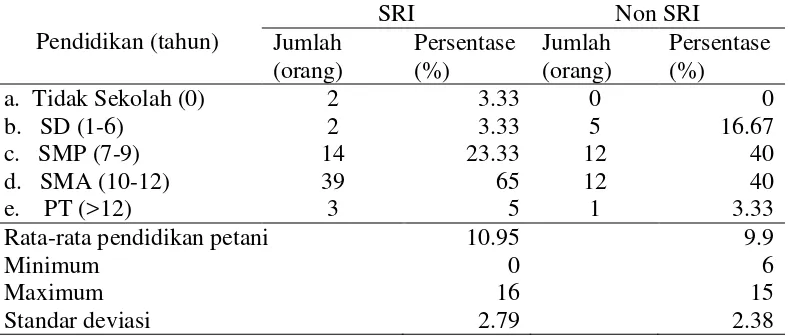

2 Sebaran petani responden berdasarkan pendidikan di Kabupaten

Solok Selatan 34

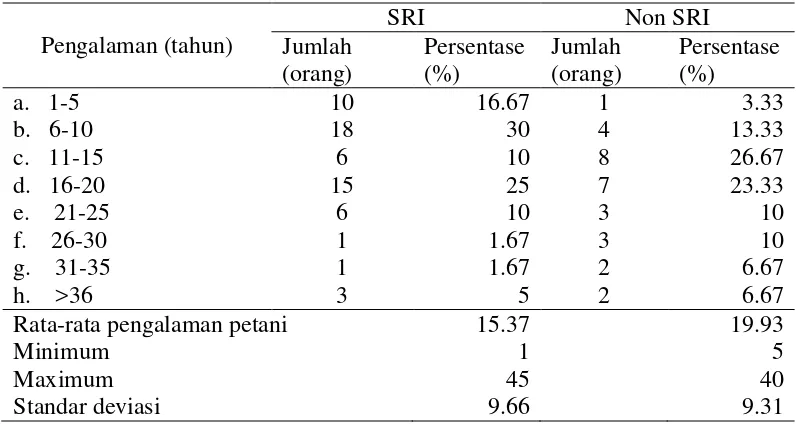

3 Sebaran petani responden berdasarkan pengalaman di Kabupaten

Solok Selatan 35

4 Sebaran petani responden berdasarkan jumlah tanggungan

keluarga di Kabupaten Solok Selatan 35

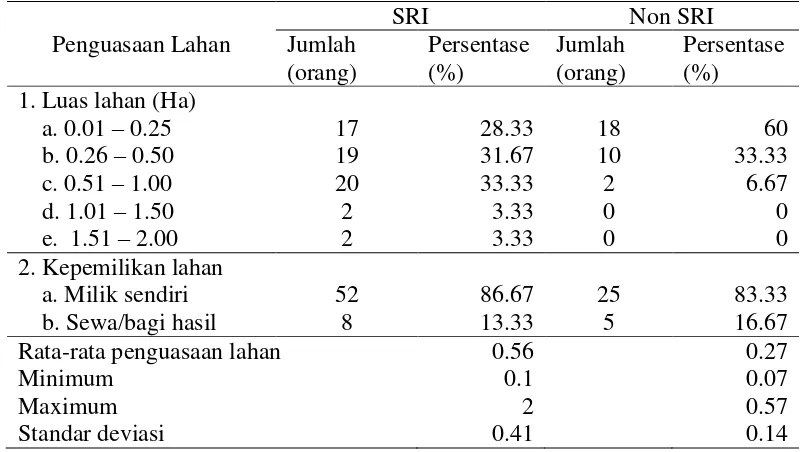

5 Sebaran petani responden berdasarkan jumlah penguasaan lahan

di Kabupaten Solok Selatan 36

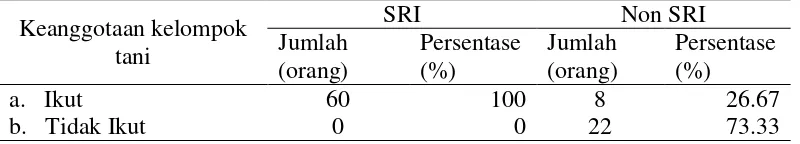

6 Keanggotaan petani responden dalam kelompok tani di

Kabupaten Solok Selatan 37

7 Rata-rata penggunaan input dan produktivitas rata-rata usahatani padi dengan penerapan SRI dan non SRI di Kabupaten Solok

Selatan 40

8 Rata-rata penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani padi di

Kabupaten Solok Selatan 43

9 Hasil Pendugaan fungsi produksi stochastic frontier usahatani padi dengan penerapan SRI dan non SRI menggunakan metode

MLE di Kabupaten Solok Selatan 46

10 Sebaran efisiensi teknis usahatani padi berbasis SRI dan non SRI

di Kabupaten Solok Selatan 49

11 Sebaran Efisiensi alokatif usahatani padi berbasis SRI dan non

SRI di Kabupaten Solok Selatan 50

12 Sebaran efisiensi ekonomi usahatani padi berbasis SRI dan non

SRI di Kabupaten Solok Selatan 51

13 Hasil Pendugaan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis pada usahatani padi berbasis SRI dan non SRI di

Kabupaten Solok Selatan 52

14 Hasil Pendugaan model regresi probit faktor-faktor yang menentukan keputusan petani untuk mengikuti program SRI di

Kabupaten Solok Selatan 55

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil pendugaan model regresi probit faktor-faktor yang menentukan keputusan petani untuk mengikuti program SRI di

Kabupaten Solok Selatan 71

2 Hasil Pendugaan fungsi produksi usahatani padi berbasis SRI

dengan metode OLS 72

3 Hasil pendugaan fungsi produksi usahatani padi non SRI dengan

metode OLS 73

4 Hasil pendugaan fungsi produksi usahatani padi berbasis SRI

dengan metode MLE 74

5 Hasil Pendugaan fungsi produksi usahatani padi non SRI dengan

metode MLE 79

6 Perhitungan nilai efisiensi alokatif dan ekonomi usahatani padi berbasis SRI dengan menggunakan fungsi dual frontier di

Kabupaten Solok Selatan 84

7 Perhitungan nilai efisiensi alokatif dan ekonomi usahatani padi non SRI dengan menggunakan fungsi dual frontier di Kabupaten Solok

1 PENDAHULUAN

Latar BelakangSektor pertanian merupakan salah satu leading sector dalam perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan cukup tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 14.43 persen, satu tingkat dibawah sektor industri pengolahan yakni sebesar 23.69 persen pada tahun 2013. Selain dalam pembentukan PDB, sektor pertanian juga berperan penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan baku industri dan penyedia pangan (BPS 2014a).

Salah satu strategi pembangunan yang dipandang efektif untuk memecahkan masalah kemiskinan di negara-negara berkembang ialah pembangunan pertanian (agriculture development). Secara teoritis telah teruji bahwa pentingnya pembangunan pertanian dalam tataran kebijakan, namun sering terjadi kesalahan implementasi kebijakan pada negara-negara berkembang sehingga sektor pertanian terabaikan dan mengalami jebakan kemiskinan (WDR 2008). Pembangunan pertanian dihadapkan pada permasalahan pokok yang terkait dengan pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan produksinya. Disisi lain, Permintaan pangan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri pangan, daya beli masyarakat dan perubahan selera menyebabkan kebutuhan pangan nasional meningkat.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dengan laju pertumbuhan 1.49 persen per tahun dan di iringi dengan besarnya konsumsi beras per kapita sebesar 135.01Kg/kapita/tahun maka kebutuhan bahan pangan beras di Indonesia dimasa akan datang semakin meningkat (Direktorat Pangan dan Pertanian 2013). Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan beras tersebut, maka harus di imbangi dengan peningkatan produksi beras secara nasional. Pada tahun 2013 produksi padi nasional mengalami peningkatan produksi sebesar 3.22 persen, namun pada tahun 2014 produksi padi diperkirakan turun menjadi 1.98 persen (BPS 2014b).

Menurut Irawan (2005), melambatnya laju pertumbuhan produksi padi nasional disebabkan oleh adanya kompetisi dalam penggunaan lahan, perubahan iklim yang ekstrim, degradasi sumberdaya pertanian, terbatasnya dukungan infrastruktur pertanian serta tidak adanya terobosan teknologi padi secara signifikan. Arifin (2004) juga mengemukakan bahwa setelah terjadinya swasembada beras pada tahun 1984, perkembangan produksi padi menjadi lambat dan lebih banyak ditentukan oleh luas panen, karena relatif tidak adanya terobosan teknologi baru dibidang produksi.

pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi ini terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda sehingga akan meningkatkan produksi padi nasional. Namun revolusi hijau mendapat kritikan sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah sebagai akibat dari peningkatan penggunaan bahan baku kimia. Revolusi hijau dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan pangan secara terlanjutkan dan ramah terhadap lingkungan. Kondisi tersebut melahirkan inovasi melalui intensifikasi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi padi.

Pengalaman selama ini peningkatan produksi padi merupakan faktor utama bagi peningkatan produksi beras nasional. Upaya untuk meningkatkan produksi padi, petani padi dihadapkan pada dinamika lingkungan dan berbagai kebijakan pemerintah seperti pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi, subsidi pupuk dan bibit serta kebijakan alih fungsi lahan, dan juga petani padi dihadapkan pada tingkat efisiensi yang dicapai oleh petani, sebagaimana variasi antar daerah sangat diperlukan sebagai tolak ukur dalam penyusunan perencanaan program peningkatan efisiensi usahatani padi tersebut.

Upaya lanjut yang dilakukan pemerintah untuk pencapaian swasembada beras nasional dan dalam rangka untuk mengatasi lambatnya laju pertumbuhan produksi padi nasional yaitu melalui program revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2005 antara lain bertujuan untuk meningkatkan produksi padi menuju swasembada beras dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program peningkatan produksi padi terus dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang tentunya harus didukung oleh teknologi inovasi yang dapat mendongkrak produksi padi yang diharapkan mampu memperbaiki stabilitas serta meningkatkan produksi padi nasional. Dua dari tiga kebijakan utama pemerintah dalam penerapan program tersebut adalah intensifikasi pertanian dan penerapan teknologi usahatani (termasuk program pemuliaan tanaman) serta ekstensifikasi pertanian (pembukaan lahan baru). Upaya peningkatan produksi padi dapat dilakukan salah satunya melalui upaya intensifikasi untuk menghasilkan produksi yang optimal. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki teknologi anjuran untuk meningkatkan produktivitas lahan, sehingga akan mendukung dihasillkannya produksi yang tinggi. Saat ini, upaya intensifikasi telah mengalami perkembangan yang sangat berarti, melalui teknik intensifikasi (The System of Rice Intensification / SRI) dapat meningkatkan produktivitas lahan serta produksi padi.

berpeluang besar. Metode SRI mulai di uji dan diterapkan pada kawasan asia, pada tahun 1991 termasuk di Indonesia. Metode SRI diarahkan untuk memperbaiki kembali keadaan kesuburan tanah dan produktivitas padi akibat kejenuhan penggunaan pupuk dan pestisida kimia, hal ini terbukti dengan hasil yang cukup positif yaitu padi yang dihasilkan sekitar delapan ton per hektar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil rata-rata nasional (Pirngadi 2009). Metode SRI dikenal efisien karena prinsip penerapannya, yaitu tanam tunggal dan pengairan yang relatif sedikit sehingga meminimalisir biaya pengadaan input

usahatani.

Penerapan metode SRI diharapkan mampu menciptakan kondisi sinergi yang dinamis yakni penambahan suatu faktor berperan bagi perbaikan faktor lain, dan faktor kedua juga berperan bagi faktor utama. Dalam hal tanaman padi, akar yang tumbuh dengan baik akan dapat menyokong pertumbuhan anakan dan daun lebih banyak, sehingga akan memberikan produksi gabah yang lebih tinggi. Kontinuitas ketersediaan gabah erat kaitannya dengan usaha pencapaian swasembada beras. Salah satu upaya peningkatan ketersediaan gabah secara kontinuitas adalah dengan penerapan metode SRI pada padi sawah, sehingga perlu dilakukan penelitian penerapan metode SRI diberbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Solok Selatan.

Perumusan Masalah

Peningkatan produksi padi bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal. Namun demikian peningkatan luas areal sudah sulit dilakukan karena ketersediaan sumberdaya lahan yang tidak elastis dan memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Sehingga salah satu strategi pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras dapat dicapai dengan menerapkan program teknologi SRI pada budidaya usahatani padi. Penerapan program teknologi SRI diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan produksi menuju swasembada. Penerapan SRI pada usahatani padi telah banyak dilakukan di wilayah Indonesia. Uji coba teknik SRI pertama kali dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Sukamandi Jawa Barat menghasilkan padi rata-rata 8.2 ton/ha (Uphoff 2002). Hasil penelitian Pusat Penelitian Pertanian di Puyung NTB, metode SRI memberikan hasil rata-rata 9 ton/ha (Sato 2007). Produktivitas usahatani padi berbasis SRI mencapai 8 ton/ha di Kabupaten Lima Puluh Kota (Djinis et al. 2008), 10.8 ton/ha di Kota Padang (Anwar et al. 2009), 9.6 ton/ha di Kabupaten Sleman (Darmadji 2011), dan di kawasan Indonesia timur mencapai 7.4 ton/ha (Sato 2007). Penerapan SRI pada usahatani padi juga telah dilakukan di Kabupaten Solok Selatan.

tidak berair, dan (5) menggunakan bahan organik sehingga akan memperbaiki struktur tanah.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang turut berkontribusi dalam mengusahakan budidaya padi berbasis SRI. Penerapan teknologi SRI di Kabupaten Solok Selatan didasari bahwa daerah ini merupakan lumbung pangan di Provinsi Sumatera Barat. Usahatani padi merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar petani di Kabupaten Solok Selatan. Menurut data BPS (2014c), Kabupaten Solok Selatan memiliki areal luas panen sebesar 28 788 Ha, jumlah produksi gabah 121 939 ton dan produktivitas sebesar 4.23 ton/ha gabah kering panen (GKP). Produktivitas ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari bagaimana petani dalam menggunakan input-input produksi yang digunakan dalam usahataninya. Produktivitas yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum tercapainya efisiensi teknis dan inefisiensi teknis dalam mengalokasikan input-input produksi yang digunakan dalam usahataninya serta tidak ada terobosan teknologi produksi yang berpengaruh terhadap produksi padi. Untuk meningkatkan produktivitas padi pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendukung penuh upaya pengembangan usahatani padi berbasis SRI sebagai program peningkatan produksi padi melalui penerapan teknologi.

Usahatani padi berbasis SRI sangat ideal dilakukan pada kondisi lingkungan yang sangat mendukung terhadap komponen-komponen input inovasi yang dipersyaratkan dalam metode SRI seperti penggunaan bibit dari varietas unggul, bermutu dan bersetifikat, pemupukan yang sesuai dengan rekomendasi, dan manajemen budidaya yang baik dari persiapan lahan sampai pasca panen sehingga pada akhirnya akan memberikan output yang maksimal. Namun perlu dilakukan kajian mengenai penerapan SRI pada usahatani padi, apakah dengan menerapkan program SRI pada usahatani padi akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pendapatan sehingga akan mendorong petani untuk menerapkan program ini pada usahatani padi. Selain itu kajian tersebut sangat penting dilakukan mengingat dengan kebijakan pemerintah untuk peningkatan produksi padi sehingga program swasembada beras nasional pada tahun 2015 dapat tercapai dengan adanya teknologi SRI ini.

Perubahan teknologi pada usahatani padi akan berpengaruh terhadap perubahan produktivitas padi. Dengan adanya perubahan teknologi usahatani maka secara langsung akan menggeser kurva produksi keatas sehingga berdampak kepada peningkatan produktivitas. Di Kabupaten Solok Selatan telah diperkenalkan teknologi usahatani padi berbasis SRI. Penerapan usahatani padi berbasis SRI di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan melalui berbagai program diantaranya diberikan melalui sekolah lapang dan demontrasi teknologi pertanian (Demplot) sehingga teknologi SRI sangat efektif untuk diadopsi oleh petani. Program sekolah lapang rutin dilakukan yang dimulai dari tahun 2009 sampai 2014. Setiap tahun program SRI diterapkan pada luasan 20 ha per kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan yang merupakan sentra produksi padi. Namun penerapan program SRI oleh petani di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah dan terbatas sampai tahun 2014 sehingga akan berdampak pada tingkat produksi dan pendapatan usahatani yang tidak sesuai dengan harapan dan target yang ingin dicapai. Program SRI masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran petani dalam mengadopsi SRI sehingga pemerintah harus berupaya untuk melakukan evaluasi dalam penerapan SRI pada petani di Kabupaten Solok Selatan. Berangkat dari permasalahan diatas maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor pendorong petani yang mempengaruhi penerapan atau adopsi SRI oleh petani padi di Kabupaten Solok Selatan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam menyusun kebijakan bagi pemerintah untuk menarik perhatian petani agar beralih ke program padi berbasis SRI.

Dari uraian diatas dapat ditelaah bahwa dukungan pemerintah agar kinerja usahatani padi menjadi semakin efisien dengan adanya teknologi SRI, sehingga keberlanjutan usahatani padi dapat membawa Indonesia berhasil mencapai program swasembada beras nasional pada tahun 2015. Maka penelitian ini ingin menjawab pertanyaan umum mengapa produksi dan produktivitas padi ditingkat petani tidak banyak meningkat padahal teknologi SRI sudah digunakan oleh petani padi di Kabupaten Solok Selatan. Untuk menjawab permasalahan umum tersebut, secara spesifik pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana biaya dan pendapatan usahatani padi yang mengadopsi teknologi SRI pada budidaya usahatani padi.

2. Bagaimana komposisi faktor produksi dan tingkat efisiensi serta faktor apa yang mempengaruhinya.

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi adopsi teknologi SRI.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh adopsi SRI terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Solok Selatan.

3. Menganalisis pengaruh adopsi SRI terhadap efisiensi dan menentukan faktor yang mempengaruhi inefisiensi usahatani padi berbasis SRI di Kabupaten Solok Selatan.

4. Mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi SRI pada usahatani padi di Kabupaten Solok Selatan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam manajemen usahatani padi berbasis SRI di Kabupaten Solok Selatan. 2. Bagi petani produsen diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan produksi

melalui peningkatan efisiensi teknis serta perbaikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengambil keputusan dalam merumuskan strategi kebijakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan produksi padi SRI.

4. Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu bahan referensi terkait dengan efisiensi dengan pendekatan stokastik frontir.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

2 TINJAUAN PUSTAKA

UsahataniMenurut Soekartawi (2006), ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif apabila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input).

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi suatu usahatani adalah lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Adapun empat faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lahan. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh faktor produksi komoditas pertanian. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Ukuran lahan pertanian dapat dinyatakan dengan hektar (ha) atau are.

2. Tenaga Kerja. Tenaga kerja dalam hal ini petani merupakan faktor penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai kualitas berfikir maju, seperti petani yang mampu mengadopsi inovasi-inovasi baru terutama dalam menggunakan teknologi untuk pencapaian komoditas yang bagus sehingga nilai jualnya tinggi. Penggunaan tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai curahan tenaga kerja, yaitu besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. Ukuran tenaga kerja dapat dinyatakan dalam hari orang kerja (HOK).

3. Modal. Kegiatan proses produksi pertanian membutuhkan modal. Modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (fixed cost) dan moal tidak tetap (variable cost). Modal tetap berdiri diatas tanah, bangunan, mesin dan peralatan pertanian dimana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali produksi. Sedangkan modal tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

4. Manajemen. Dalam usahatani, peranan manajemen menjadi sangat penting dalam mengelola produksi komoditas pertanian, mulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengendalian (controlling), dan evaluasi (evaluation).

Budidaya Padi SRI

SRI (System of Rice Intensification) pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1980 oleh French Priest dan Fr. Henri de Laulanie, S.J di Madagaskar. SRI mulai dikenal oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia pada tahun 1991 yang diperkenalkan oleh seorang yang ahli yaitu Norman Uphoff dan pada tahun 1999 dilakukan percobaan SRI untuk pertama kalinya di luar Madagaskar.

berpengaruh kepada aktivitas akar dalam mengambil nutrisi di dalam tanah lebih sedikit, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan terhambat dan mengakibatkan kemampuan kapasitas produksi akan lebih rendah.

Akibat yang ditimbulkan dari penggenangan air maka budidaya padi SRI dapat diartikan sebagai upaya budidaya tanaman padi yang memperhatikan semua komponen yang ada di ekosistem baik itu tanah, tanaman, mikro organisme, makro organisme, udara, sinar matahari, dan air sehingga memberikan produktivitas yang tinggi serta menghindari berbagai pengaruh negatif bagi kehidupan komponen tersebut dan memperkuat dukungan untuk terjadinya aliran energi dan siklus nutrisi secara lengkap (Mutakin 2007)

Metode SRI (System of Rice Intensification)

System of Rice Intensification (SRI) adalah teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara, terbukti telah berhasil meningkatkan produktivitas padi sebesar 50 persen, bahkan dibeberapa tempat mencapai lebih dari 100 persen. Adapun prinsip-prinsip dalam budidaya padi organik metode SRI adalah sebagai berikut: 1) Tanaman bibit muda berusia kurang dari 12 hari setelah semai (hss) ketika bibit masih berdaun dua helai; 2) bibit tanaman satu pohon perlubang dengan jarak 30 x 30, 35 x 35, atau lebih jarang; 3) pindah tanam harus sesegera mungkin (kurang dari 30 menit) dan harus hati-hati agar akar tidak putus dan ditanam dangkal; 4) pemberian air maksimal 2 cm (macak-macak) dan periode tertentu dikeringkan sampai pecah (irigasi berselang); 5) penyiangan sejak awal sekitar 10 hari dan diulang 2-3 kali dengan interval 10 hari; 6) sedapat mungkin menggunakan pupuk organik (kompos atau pupuk hijau) (Mutakin 2007) Menurut Mutakin (2007), metode SRI memiliki beberapa keunggulan, yaitu :

1. Tanaman hemat air, selama pertumbuhan dari mulai tanam sampai panen memberikan air maksimal 2 cm, paling baik macak-macak sekitar 5 mm dan ada periode pengeringan sampa tanah retak (irigasi terputus).

2. Hemat biaya, hanya butuh benih 5 kg/ha. Tidak memerlukan biaya pencabutan bibit, tidak memerlukan biaya pemindahan bibit, tenaga tanam kurang dan lainnya.

3. Hemat waktu, ditanam bibit muda 5-12 hss, dan waktu panen akan lebih awal. 4. Produksi meningkat, dibeberapa tempat mencapai 11 ton/ha.

5. Ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia dan digantikan dengan menggunakan pupuk organik (kompos, kandang, mikro organisme lokal) begitu juga penggunaan pestisida.

Teknik Budidaya Usahatani Padi Metode SRI

Pertanian padi metode SRI pada dasarnya tidak berbeda dengan padi konvensional. Usahatani padi metode SRI diberi masukan bahan organik baik pupuk dan pestisida. Usahatani padi konvensional masukannya berupa bahan kimia sintetik. Namun dari pola tanam padi SRI sedikit berbeda dengan padi konvensional, yaitu pada teknik persemaian, pengolahan tanah, penanaman, pengaturan air (Mutakin 2007).

Persiapan Benih

Benih sebelum disemai di uji dalam larutan air garam. Larutan air garam yang cukup untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Benih yang baik dijadikan benih adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut. Kemudian benih yang telah di uji direndam dalam air biasa selama 24 jam kemudian ditiriskan dan diperam 2 hari, kemudian disemai pada media tanah dan pupuk organik (1:1) didalam wadah segi empat ukuran 20 x 20 cm (nampan) selama 7 hari. Setelah umur 7-10 hari benih padi sudah siap ditanam.

Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah untuk tanaman padi metode SRI tidak berbeda dengan cara pengolahan tanah untuk tanam padi cara konvensional yaitu dilakukan untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih baik bagi tanaman, terhindar dari gulma. Pengolahan dilakukan dua minggu sebelum tanam dengan menggunakan traktor tangan, sampai terbentuk struktur lumpur. Pemupukan tanah diratakan untuk mempermudah mengontrol dan mengendalikan air.

Pemupukan

Pemberian pupuk pada padi SRI diarahkan kepada perbaikan kesehatan tanah dan penambahan unsur hara yang berkurang setelah dilakukan pemaneman. Kebutuhan pupuk organik pertama setelah menggunakan sistem konvensional adalah 10 ton per hektar dan dapat diberikan sampai dua musim tanam. Setelah kondisi tanah membaik maka pupuk organik bisa berkurang disesuaikan dengan kebutuhan. Pemberian pupuk organik dilakukan pada tahap pengolahan tanah kedua agar pupuk bisa menyatu dengan tanah.

Pemeliharaan

hama atau penyakit digunakan pestisida nabati dan atau digunakan pengendalian fisik dan mekanik.

Penelitian Terdahulu

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teknologi Pada Usahatani

Ada beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi dengan menggunakan model regresi logistik. Ishak dan Afrizon (2011) melalukan penelitian tentang tingkat adopsi petani terhadap penerapan SRI (System of Rice Intensification) di Kabupaten Seluma mengemukakan bahwa tingkat adopsi petani terhadap teknologi SRI tidak dipengaruhi secara nyata oleh umur, tingkat pendidikan, luas penguasaan lahan dan tingkat pendapatan petani, sehingga diperlukan peningkatan intensitas penyuluhan kepada petani pelaksana program SRI untuk mempercepat proses adopsi teknologi.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Simanhuluk et al. (2011) didaerah Kabupaten Seluma mengemukakan bahwa adopsi petani terhadap SRI di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak dipengaruhi secara nyata oleh variabel umur, tingkat pendidikan formal petani, luas penguasaan lahan dan pendapatan petani.

Penelitian yang dilakukan oleh Kariyasa dan Dewi (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi pada usahatani padi dilahan rawa sangat berbeda jauh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ishak dan Afrizon (2011), Simanhuluk et al. (2011) bahwa yang mempengaruhi penerapan teknologi pada usahatani padi adalah umur, pendidikan, tingkat produktivitas, jarak ke sumber informasi teknologi pertanian dan jarak ke tempat pertemuan. Sedangkan faktor pengalaman, jumlah anggota keluarga, luas kepemilikan lahan, partisipasi pada kelompok tani, biaya produksi, jarak kepasar input, dan jarak kepasar output tidak berpengaruh.

Menurut Fachrista et al. (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam menerapkan teknologi pada usahatani padi sawah adalah pendidikan, luas lahan, jarak pemukiman ke usahatani padi, jarak pemukiman ke jalan raya, jarak pemukiman ke pasar input, jarak pemukiman ke sumber teknologi dan tingkat produktivitas. Sedangkan yang tidak mempengaruhi penerapan teknologi pada usahatani padi sawah adalah umur, tanggungan keluarga, pengalaman bertani, jarak pemukiman ke pasar output dan jarak ke sumber permodalan tidak berpengaruh.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan inovasi teknologi pada usahatani, yaitu daya dukung agroekosistem, motivasi sikap tindakan konsisten dan pengalaman berusahatani, ketersediaan modal, ketersediaan input produksi dan intensitas pertemuan kelompok tani (Wasito et al. 2010).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Pada Usahatani

Banyak penelitian mengenai efisiensi teknis pada berbagai komoditas pertanian menggunakan pendekatan model stochastic frontier. Kusnadi et al.

produksi padi di Indonesia sampel sebanyak 802 responden dan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglass dengan rata-rata nilai efisiensi teknis petani sebesar 91.86 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis yaitu umur petani, pendidikan petani, dummy musim, dummy kelompok tani, dummy

status kepemilikan lahan, dummy lokasi.

Penelitian efisiensi padi juga pernah dilakukan oleh Narala dan Zala (2010) di India, stochastic frontier analysis yang digunakan menghasilkan nilai efisiensi teknis sebesar 72.78 persen. Faktor-faktor yang signifikan dan positif terhadap efisiensi teknis yaitu umur, pengalaman, pendidikkan, luas dan kepemilikan lahan sedangkan jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi teknisnya.

Penelitian efisiensi padi lainnya dilakukan oleh Muslim (2008) di dareh Kediri dan Nganjuk dengan menggunakan metode Maximum Likelihood

menghasilkan nilai efisiensi teknis rata-rata sebesar 74 persen. Pencapaian efisiensi teknis sangat erat hubungannya masalah manajerial dalam pengelolaan usahatani yang mana kapabilitas manajerial merupakan faktor yang sangat menentukan produktivitas padi di daerah penelitian.

Penelitian Khotimah (2010) mengenai analisis efisiensi teknis dan pendapatan usahatani ubi jalar di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan stochastic frontier mendapatkan estimasi dari parameter maximum likelihood untuk fungsi produksi Cobb Douglass Stochastic frontier menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh nyata terhadap produksi ubi jalar adalah variabel lahan, benih, tenaga kerja, pupuk P dan pupuk K sedangkan pupuk N tidak berpengaruh nyata terhadap ubi jalar. Tingkat efisiensi rata-rata usahatani ubi jalar adalah 75 persen. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata dan positif terhadap efek inefisiensi teknis adalah variabel umur, pendidikan, dan pendapatan diluar usahatani berpenagruh negatif dan nyata terhadap inefisiensi teknis ubi jalar, sedangkan variabel penyuluhan berdampak negatif dan tidak nyata terhadap inefisiensi teknis usahatani ubi jalar.

Penelitian Mariyono (2011) mengenai analisis efisiensi teknis dan skala pengembalian usahatani sapi perah di Kabupaten Sleman melaporkan bahwa produktivitas usaha sapi perah secara signifikan dipengaruhi oleh variasi efisiensi teknis, dengan rata-rata 69 persen, ini berarti masih ada kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas usaha sapi perah melalui peningkatan efisiensi teknis dengan cara meningkatkan jumlah sapi perah atau skala usahani.

Penelitian senada dilakukan oleh Aisyah (2012) menyatakan bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis usaha ternak sapi perah di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang adalah 86.66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah rakyat sudah mendekati efisien secara teknis dan masih terdapat peluang sebesar 13 persen untuk meningkatkan produksi susu. Efisiensi alokatif (harga) bernilai 34.05 persen menunjukkan bahwa penggunaan input produksi tidak efisien secara harga, sedangkan efisiensi ekonomi bernilai 29.50 persen menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah didaerah penelitian tidak efisien secara ekonomi.

penelitian ini yaitu umur, pengalaman beternak, umur panen rata-rata dan dummy

pola usaha ternak sedangkan tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan

3 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Analisis ProbitAnalisis probit merupakan analisis regresi yang digunakan untuk melihat pengaruh antar peubah tak bebas dengan peubah bebas. Apabila peubah yang digunakan merupakan peubah kategori, maka metode regresi yang sesuai yaitu metode regresi logistik. Model regresi probit merupakan pengembangan dari model regresi logistik dengan menggunakan fungsi normal kumulatif, sedangkan pada regresi logistik menggunakan fungsi kumulatif. Istilah probit berasal dari singkatan probability unit yang dikenalkan oleh Chester Bliss (1930an). Model probit merupakan model non-linear yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara peubah tak bebas dengan peubah bebas.

Model probit dikembangkan oleh McFadden (1973). Regresi probit merupakan modifikasi regresi logistik dengan menetapkan persamaan regresi logit mengikuti distribusi normal. Dengan menggunakan regresi probit maka dilihat sebagai skor standar Z yang mengikuti distribusi normal, peluang Y=1 (peluang untuk mendapat skor 1) dinotasikan dengan , maka didapatkan :

...(3.1) Fungsi transformasi dalam model probit adalah fungsi sebaran kumulatif (CDF) yang memetakan fungsi linear pada selang [0;1] adalah sebagai berikut:

...(3.2) Persamaan ini didasari pada distribusi normal () dibawah ini sehingga regresi probit ditunjukkan dengan . Simbol () menunjukkan berlakunya fungsi invers distribusi normal standar (invers standart normal distribution) dan (z) adalah fungsi kepekatan peluang.

...(3.3) Atau dapat diformulasikan:

...(3.4) Secara umum model probit dapat dinyatakan sebagai berikut:

...(3.5)

Dengan F merupakan fungsi peluang kumulatif dan Xi adalah peubah bebas yang bersifat ordinal. Oleh karena model peluang probit berkaitan dengan fungsi peluang normal kumulatif, maka dapat dituliskan model peluang probit sederhana sebagai berikut:

...(3.6) Untuk memperoleh suatu dugaan dari nilai Z, maka dapat digunakan invers dari fungsi normal kumulatif sehingga diperoleh:

Produksi dan Fungsi Produksi

Produksi merupakan proses mengkombinasikan dan mengkoordinasikan material dan kekuatan input dan sumberdaya untuk menghasilkan barang atau jasa (Beattie dan Taylor 1985). Fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis antara masukan dan hasil di dalam sebuah proses produksi. Pemilihan atau pemodelan terhadap bentuk hubungan teknis ini haruslah dapat menggambarkan dan sesuai dengan teknik produksi yang dilakukan petani.

Menurut Soekartawi et al. (1986), memilih fungsi produksi yang baik dan sesuai haruslah mempertimbangkan syarat berikut: 1) bentuk aljabar fungsi produksi itu dapat dipertanggungjawabkan, 2) bentuk aljabar fungsi produksi itu mempunyai dasar yang logis secara fisik dan maupun ekonomis, dan 3) mudah dianalisis serta mempunyai implikasi ekonomis.

Dalam spesifikasi model, pemilihan suatu fungsi produksi harus didasarkan kepada pengetahuan hubungan antara produksi dan faktor produksi, baik teoritis maupun praktis serta tersedia alat hitung menghitung. Penentuan variabel didasarkan kepada faktor yang diduga penting pengaruhnya sehingga hasil analisis dapat di interpretasikan dan dapat membuat suatu saran untuk perbaikan aktifitas dalam usahatani serta perbaikan alokasi penggunaan input agar tujuan usahatani tercapai (Soekartawi 1985).

Ada beberapa bentuk fungsi produksi yang sering digunakan para ekonom didalam penelitian mereka. Dua diantara bentuk fungsi yang paling sering digunakan adalah fungsi produksi Cobb Douglass dan fungsi produksi Translog. Kedua bentuk fungsi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bentuk umum fungsi Cobb Douglass adalah

dimana y adalah variabel terikat yang merupakan output tunggal dari individu petani, x adalah variabel bebas yang merupakan faktor-faktor penggunaan

produksi, 0 adalah intersep fungsi produksi, j adalah parameter dari setiap

faktor produksi ke-j yang digunakan. Notasi i dan j masing-masing menunjukkan individu petani dan faktor produksi yang digunakan.

Fungsi produksi Cobb Douglass adalah fungsi logaritmik yang sering digunakan dalam analisis produksi dibidang pertanian. Fungsi produksi Cobb Douglass dibangun atas dasar asumsi, antara lain; pasar adalah pasar persaingan sempurna, masing-masing parameter menunjukkan elastisitas produksi yang tetap, teknologi yang digunakan dalam proses produksi adalah sama, adanya interaksi antar faktor produksi yang digunakan dan tidak ada pengaruh faktor waktu serta berlaku untuk kelompok usahatani yang sama dan dianggap sebagai suatu industri.

Konsep Pengukuran Efisiensi

mencerminkan kemampuan petani untuk menggunakan input dengan dosis/syarat yang optimal pada masing-masing tingkat harga input dan teknologi yang dimiliki sehingga produksi dan pendapatan yang diperoleh maksimal. Tingkat produksi dan pendapatan usahatani sangat ditentukan oleh efisiensi petani dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya kedalam berbagai alternatif aktivitas produksi. Efisiensi ekonomi adalah kombinasi antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif.

Konsep pengukuran efisiensi dapat dibagi menjadi pengukuran berorientasi input dan berorientasi output (Farrell 1957). Pengukuran berorientasi input merupakan kondisi dimana dalam secara proporsional menurunkan penggunaan input dengan output yang dihasilkan adalah tetap atau dengan pengukuran berorientasi output dimana dengan menggunakan input yang sama akan mendapatkan proporsi output yang lebih besar (Coelli et al. 1998).

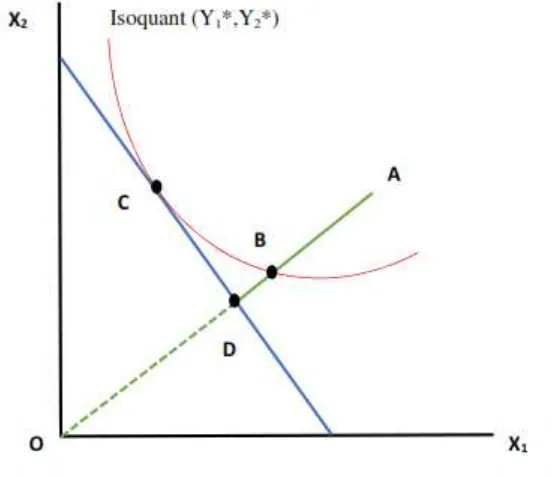

Sumber : Farrell (1957)

Gambar 1. Efisiensi Teknis dan Alokatif dengan Orientasi Input

Petani produser atau perusahaan dikatakan efisien jika mereka mampu memproduksi output sebanyak-banyaknya dengan menggunakan input aktual optimum dan biaya yang minimum (Greene 1997). Koopmans (1951) mengukur efisiensi teknis dari ratio antara output hasil pengamatan terhadap output maksimum dengan asumsi fixed input, atau ratio antara input hasil pengamatan dengan input minimum dengan asumsi fixed output. Pendekatan yang lazim digunakan untuk pengukuran efisiensi teknis adalah pendekatan input dan pendekatan output (Koopmans 1951; Farrell 1957). Pendekatan input dan output di ilustrasikan oleh Farrell pada Gambar 1 dan Gambar 2.

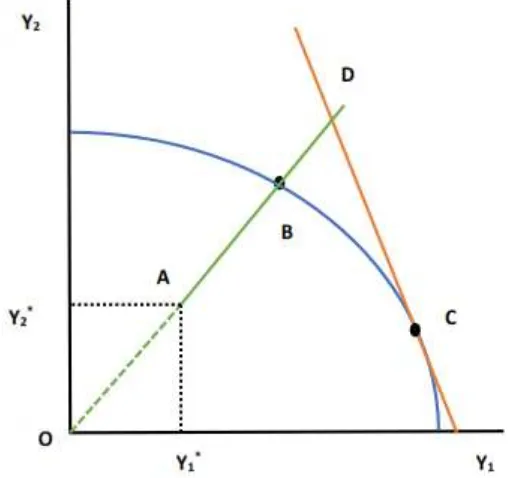

Sumber : Farrell (1957)

Gambar 2. Efisiensi Teknis dan Alokatif dengan Orientasi Output

Pada Gambar 1, Kondisi suatu usaha yang memiliki dua input produksi yaitu X1 dan X2 untuk menghasilkan dua output yaitu Y1 dan Y2, dengan asumsi

Constant Returns to Scale (CRS). Pada orientasi input, misalkan perusahaan berproduksi dengan output Y1 dan Y2 menggunakan kombinasi input pada titik A. Output yang sama dapat dihasilkan dengan kombinasi input pada titik B yang terletak digaris isokuan. Titik B menunjukkan bahwa produsen menghasilkan output yang sama seperti titik A dengan menggunakan jumlah input yang lebih sedikit. Efisiensi teknis (TE) dengan orientasi input didapatkan melalui rasio OB/OA. Namun kombinasi input yang paling minimum dengan output yang sama dapat juga dicapai pada titik C (dimana marginal rate of technical subtitution

Nilai efisiensi berada antara nol dan satu. Produsen efisien secara penuh apabila nilai efisiensinya sama dengan satu.

Pada Gambar 2, menjelaskan pengukuran berorientasi output dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi (production possibility frontier/PPF) dengan input tertentu. Apabila input yang digunakan perusahaan secara efisien, maka output yang tadinya berada di titik A dapat bergeser menjadi titik B, sehingga efisiensi teknis dengan orientasi output adalah OA/OB. Titik B merupakan pada saat efisien secara teknis karena terletak padda kurva PPF, namun pendapatan yang lebih tinggi dapat dicapai pada apabila berproduksi pada titik C (titik dimana marginal rate of transformation sama dengan rasio harga P2/P1) sehingga Y1 akan diproduksi lebih banyak dan Y2 akan diproduksi lebih sedikit untuk memaksimalkan pendapatan. Untuk mendapatkan pendapatan yang sama dengan titik C dengan kombinasi input dan output yang sama, maka perusahaan perlu meningkatkan output menjadi titik D. Sehingga efisiensi alokatif adalah OB/OD. Efisiensi ekonomi dapat diukur dengan cara yang sama pada orientasi input sehingga dihasilkan OA/OD (Coelli et al. 1998). Nilai efisiensi teknis, alokatif dan ekonomi bervariasi antara nol dan satu, jika nilai efisiensinya sama dengan satu menunjukkan petani telah efisien secara teknis, alokatif atau ekonomi.

Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi sesuai dengan prinsip dasar ilmu ekonomi bahwa dengan input produksi tertentu akan dapat dihasilkan output semaksimal mungkin atau untuk dapat memproduksi output tertentu dengan input dan biaya seminimal mungkin. Jika prinsip efisiensi produksi tersebut diterapkan dalam suatu produksi komoditas pertanian maka petani akan berupaya mencapai suatu efisiensi dlam menggunakan input produski. Apabila petani dapat mengalokasikan sumberdaya secara efisien maka akan terdapat tambahan kontribusi sektor pertanian, sebaliknya apabila petani tidak mengalokasikan input produksi secara efisien akan terdapat potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan usahatani dan menciptakan surplus. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan sumberdaya merupakan hal penting yang menentukan eksistensi berbagai peluang di sektor pertanian dan terkait dengan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rumatangga tani (Weesink et al. 1990).

Efisiensi produksi terdiri dari komponen teknis dan alokatif. Efisiensi teknis (technical efficiency/TE) merupakan kemampuan suatu unit usaha untuk berproduksi sepanjang kurva isokuan yaitu menghasilkan output seoptimal mungkin dengan kombinasi input dan teknologi tertentu. Efisiensi alokatif (allocative efficiency/AE) merefleksikan kemampuan suatu unit usaha menggunakan input dalam proporsi yang optimal, sesuai dengan harganya masing-masing dan teknologi produksi. Kedua pengukuran ini kemudian digabungkan untuk mengukur total efisiensi ekonomi (Farrell 1957).

Efisiensi Teknis (TE)

ada atau dengan menggunakan input yang lebih sedikit dengan teknologi yang sama akan menghasilkan output yang sama. Sehingga efisiensi teknis merupakan menggunakan input seminimal mungkin atau menghasilkan output sebanyak mungkin. Produsen secara teknis akan efisien apabila peningkatan outputnya didapatkan melalui penguarangan setidaknya satu output lainnya atau peningkatan setidaknya satu input lainnya atau penurunan setidaknya satu output. Oleh karena itu, produsen secara teknis efisien akan mampu memproduksi output menggunakan input yang sama akan mampu memproduksi setidaknya satu output yang lebih banyak.

Efisiensi teknis berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk berproduksi pada kurva frontier isokuan. Efisieni teknis menunjuk pada kemampuan untuk meminimalisasi penggunaan input dalam produksi sebuah vektor output tertentu atau kemampuan untuk mencapai output maksimum dari suatu vektor input tertentu. Seorang petani secara teknis dikatakan lebih efisien dibandingkan dengan petani lainnya jika penggunaan jenis dan jumlah input yang sama menghasilkan output secara fisik yang lebih tinggi (Kumbhakar 2002).

Battese dan Coelli (1995), menyatakan bahwa Efisiensi teknis diasosiasikan dengan tujuan prilaku untuk memaksimalkan output. Petani disebut efisien secara teknis apabila telah berproduksi pada tingkat batas produksinya dimana hal ini tidak selalu dapat diaraih karena berbagai faktor seperti cuaca yang buruk, adanya binatang yang merusak atau faktor-faktor lain yang menyebabkan produksi berada di bawah batas yang diharapkan.

Efisiensi Alokatif (AE)

Efisiensi alokatif dapat mengukur kemampuan suatu unit produksi dalam memilih kombinasi input yang dapat meminimalkan biaya dengan teknologi yang sama sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Efisiensi alokatif merupakan rasio antara total biaya produksi suatu output menggunakan faktor aktual dengan total biaya produksi suatu output menggunakan faktor optimal dengan kondisi efisien secara teknis.

Karena efisiensi alokatif menekankan pada penggunaan input tertentu berdasarkan harganya, inefisiensi dapat membendung dari harga yang tidak di observasi, dari harga yang diterima tidak benar atau dari kurang akurat dan tepatnya waktu informasi.

Efisiensi Ekonomi

Efisiensi alokatif dapat mengukur kemampuan suatu produsen untuk memilih kombinasi input yang dapat meminimisasi biaya dengan teknologi yang tersedia. Karena efisiensi alokatif mengimplikasikan subsitusi atau penggunaan suatu input secara intensif berdasarkan harga input, inefisiensi dapat timbul dari harga-harga yang tidak diteliti, dari harga yang dirasa tidak tepat atau dari informasi yang akurat dan tepat.

Efisiensi ekonomi dapat diukur dengan kriteria keuntungan maksimum yaitu menggunakan input secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya tertentu dan kriteria biaya minimum yaitu dengan meminimumkan biaya dengan jumlah output tertentu.

Konsep Frontir Parametrik Stokastik

Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi saat output maksimum tercapai dari setiap input yang digunakan (Coeeli et al. 1998). Produksi telah efisien secara teknis apabila suatu kegiatan produksi berada pada titik fungsi produksi frontier. Estimasi inefisiensi teknis didapatkan melalui selisih posisi aktual relatif terhadap frontier-nya.

Pendekatan parametrik yang banyak digunakan dalam penelitian efisiensi adalah Stochastic Frontier Analysis (SFA) dengan menggunakan fungsi produksi

Frontier Cobb Douglass atau Translog. SFA mengacu kepada pendekatan ekonometrik frontier, dimana memerlukan bentuk persamaan untuk biaya, profit atau hubungan antara output input dan faktor lingkungan serta memungkinkan adanya error acak.

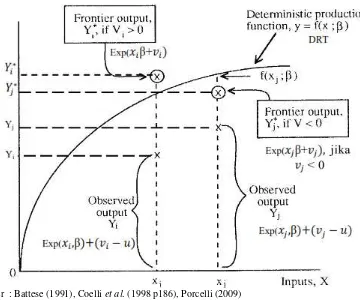

Menurut Aigner et al. (1977), fungsi stochastic frontier merupakan perluasan dari model asli deterministik untuk mengukur efek-efek yang tidak terduga (stochastic frontier) di dalam batas produksi. Dalam fungsi produksi ini ditambahkan random error, vi, kedalam variabel acak non negatif (non-negative random variable), ui, seperti dinyatakan dalam persamaan berikut :

Y = Xiβ + (vi– ui); dimana i = 1, 2, 3,...,N...(3.9) Random error, vi, berguna untuk menghitung ukuran kesalahan dan faktor

acak lainnya seperti kondisi cuaca dan lain-lain bersama-sama dengan efek kombinasi dari variabel input yang tidak terdefenisi pada fungsi produksi. Variabel vi merupakan variabel acak yang bebas dan secara identik terdistribusi

normal (independent-identically distributed/iid) dengan rataan bernilai nol dan

ragamnya konstan σ2

v atau N(0, σ2v). Variabel ui diasumsikan iid eksponensial

atau variabel acak setengah normal (half-normal variables). Variabel ui berfungsi

untuk menangkap efek inefsiensi.

Persamaan (3.9) merupakan fungsi produksi stochastic frontier karena nilai output dibatasi oleh variabel acak yaitu nilai harapan dari xi + vi atau exp(xi +

vi). Random error dapat bernilai positif atau negatif demikian pula output stochastic frontier bervariasi sekitar bagian tertentu dari model deterministik frontier, exp(xi ). Komponen deterministik dari model frontier, y = exp(xi ),

produksi deterministiknya maka hal tersebut dapat terjadi karena aktivitas produksi petani tersebut dipengaruhi oleh kondisi yang tidak menguntungkan dimana nilai vi negatif. Struktur dasar dari model stochasttic frontier pada

persamaan (3.9) dijabarkan pada Gambar 3.

Sumber : Battese (1991), Coelli et al. (1998 p186), Porcelli (2009)

Gambar 3. Fungsi Produksi Frontier Stochastic

Efisiensi teknis petani individual dapat dihitung, yakni ratio output yang diamati (observed output) terhadap output frontirnya pada tingkat penggunaan input tertentu (given). Dengan demikian, efisiensi teknis petani i dalam konteks fungsi produksi frontir stokastik (3.9) adalah sama seperti model frontir deterministik yang dirumuskan pada berikut ini :

TEi = Yi/Yi*...(3.10)

TEi = f(xi; ) exp(vi - ui) / f(xi; ) exp(vi)...(3.11)

TEi = exp (-ui)...(3.12)

Meskipun efisiensi teknis dari petani produsen berhubungan dengan deterministik dan sama dengan model frontir stokastik, namun perlu diingat bahwa kedua model ini memiliki perbedaan nilai. Gambar 3 dengan jelas menunjukkan efisiensi teknis petani j bahwa model frontir stokastik berada jauh dibawah frontir deterministik yang ditunjukkan oleh Yj/Yj* > Yj/(xj ; ). Dengan

demikian, petani j dinilai secara teknis relatif lebih efisien pada kondisi yang kurang mendunkung dengan aktivitas produktif vj < 0 jika efisiensi produksi

maksimum dihubungkan dengan nilai fungsi deterministik f(xi ; ). Sedangkan

petani produsen i dikatakan relatif kurang efisiens secara teknis pada kondisi yang mendukung jika dihubungkan dengan nilai fungsi deterministik f(xi; ).

dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama menggunakan metode ordinary least square (OLS) untuk menduga parameter teknologi dan input-input produksi

( j), intersep ( 0), dan varians kedua komponen kesalahan vi dan ui (σv2 dan σu2).

Namun, dengan software frontier 4.1, estimasi dilakukan satu kali dengan menghasilkan dua estimasi, yakni hasil OLS dan MLE.

Keunggulan pendekatan stochastic frontier adalah dilibatkannya

disturbance term yang mewakili gangguan, kesalahan pengukuran dan kejutan eksogen yang berada di luar kontrol unit produksi atau di luar kontrol petani. Sedangkan kelemahan dari pendekatan ini adalah: 1) teknologi yang dianalisis harus digambarkan oleh struktur yang cukup rumit atau besar, 2) distribusi dari simpangan satu sisi dispesifikasi sebelum mengestimasi model, 3) struktur tambahan harus dikenakan terhadap distribusi inefisiensi teknis, dan 4) sulit diterapkan untuk usahatani yang memiliki lebih dari satu output.

Peningkatan Teknologi dalam Usahatani

Penggunaan teknologi baru pada pertanian akan berpengaruh terhadap biaya usahatani (Hermanto 1989). Selain akan mempengaruhi biaya, penggunaan teknologi baru berpengaruh terhadap penerimaan petani. Peningkatan produksi yang terpenting pada dasarnya adalah adanya kenaikan produktivitas per satuan luas dan waktu. Bentuk-bentuk teknologi tersebut dapat berupa cara budidaya yang lebih baik, introduksi teknologi seperti penggunaan pupuk dan obat-obatan, introduksi penggunaan bibit unggul dan teknologi alsiltan dapat meredusir tenaga kerja. Dengan demikian maka teknologi dapat menyentuh seluruh aspek kegiatan produksi. Penggunaan teknologi pada dasarnya akan memperbesar pengeluaran biaya dalam usahatani dimana hal ini dapatt mengubah komposisi baik biaya tetap maupun biaya variabel.

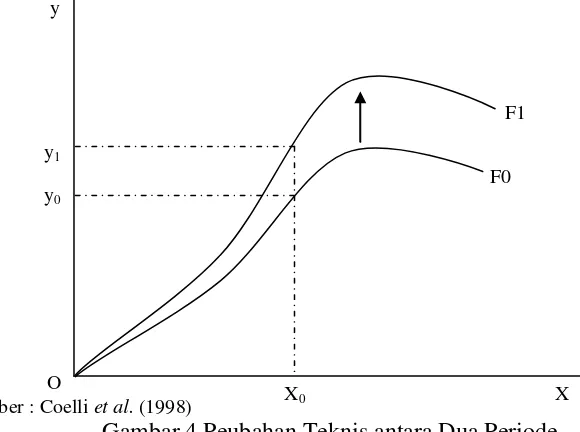

Sumber : Coelli et al. (1998)

Gambar 4 Peubahan Teknis antara Dua Periode

Halcrow (1992) menyatakan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dari adanya pengaruh teknologi baru yaitu:

F1 F0

X X0

O y0

y

1. Menaikkan fungsi produksi sehingga output yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan menggunakan input yang sama.

2. Menggeser kekiri Kurva Total Produksi (TP) yaitu jumlah output yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumberdaya yang lebih sedikit.

Menurut Coelli et al. (1998) perubahan teknis akibat adanya perbaikan teknologi akan menggeser kurva fungsi produksi frontier ke atas, sehingga dengan penggunaan input (x) yang sama akan menghasilkan output (y) yang lebih besar (Gambar 4). Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa pada periode F1, seluruh usahatani dapat secara teknis memproduksi output lebih banyak untuk tiap tingkat input, dibandingkan dengan periode F0.

Hadirnya teknologi baru tentunya akan mendorong seorang petani untuk dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Petani yang selalu mengandalkan asas memaksimumkan keuntungan (profit maximixation) menurut Soekartawi (1995) dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Cepatnya mengadopsi inovasi hal-hal yang baru dan karenanya petani tersebut sering disebut sebagai adopters yang cepat (early adopters) dan karenanya petani yang demikian termasuk golongan petani yang maju yang relatif baik tingkat sosial ekonominya.

2. Derajat kosmopolitasnya tinggi, yaitu mobilitas yang cepat, pergi kesana kemari untuk memperoleh informasi.

3. Berani menanggung risiko dalam usahanya.

4. Mampu dan mau mencoba hal-hal atau teknologi yang baru, karenanya disamping mereka digolongkan sebagai petani maju juga umumnya petani komersial.

Konsep Pendapatan

Analisis pendapatan digunakan untuk melihat manfaat atau keuntungan dari suatu usaha, sehingga dapat dinilai tingkat kelayakan usaha tersebut. Kriteria analisis pendapatan bertitik tolak pada prinsip bahwa efisiensi suatu usaha sangat dipengaruhi oleh nilai input yang digunakan dalam nilai output yang dihasilkan dengan proses produksi.

Menurut Soekartawi (1995) penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual, biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usahatani. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Analisis pendapatan usahatani sangat bermanfaat bagi petani untuk mengukur tingkat keberhasilan dari usahataninya.

Hermanto (1989) mengungkapkan bahwa biaya produksi dalam usahatani dapat dibedakan :

1. Berdasarkan jumlah output yang dihasilkan terdiri dari:

a. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi.

b. Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi

b. Biaya tidak tunai (diperhitungkan) adalah biaya penyusutan alat-alat pertanian, sewa lahan milik sendiri (biaya tetap) dan tenaga dalam keluarga (biaya variabel). Biaya tidak tunai untuk melihat bagaimana manajemen suatu usahatani.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dan pendapatan menurut Suratiyah (2009) dikatakan sangat kompleks. Faktor tersebut dapat dibagi dalam dua golongan yaitu: (1) faktor internal dan faktor eksternal, dan (2) faktor manajemen. Faktor internal dan faktor eksternal akan mempengaruhi biaya dan pendapatan usahatani.

Faktor eksternal dan faktor produksi (input) terbagi dalam dua hal yaitu ketersediaan dan harga. Dimana faktor produksi dan harga sangat berpengaruh pada biaya, produktivitas dan pendapatan dari usahatani. Dari segi produksi (output), jika permintaan akan produksi tinggi maka harga ditingkat petani tinggi pula sehingga dengan biaya yang sama petani akan memperoleh pendapatan yang tinggi, sebaliknya jika produksi meningkat tetapi harga rendah maka pendapatan juga akan turun. Faktor manajemen sangat menentukan dimana petani sebagai manajer harus dapat mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan ekonomis sehingga memberikan hasil pendapatan yang maksimal.

Hermanto (1989) mengatakan bahwa tingkat keuntungan relatif dari kegiatan usahatani berdasarkan perhitungan finansial dapat diketahui dengan melakukan analisis imbangan penerimaan dan biaya. Nilai R/C ratio total menunjukkan pendapatan kotor yang diterima untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk berproduksi. Nilai R/C yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa penambahan satu rupiah biaya akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih besar dari satu. Semakin besar nilai R/C maka semakin baik kedudukan ekonomi usahatani. Kedudukan ekonomi penting karena dapat dijadikan penilaian dalam mengambil keputusan dalam aktivitas usahatani.

Banyak cara untuk mengukur pendapatan (Soekartawi et al. 1986), yaitu pendapatan bersih usahatani dan pendapatan tunai usahatani. Pendapatan bersih usahatani diperoleh dari selisih antara penerimaan kotor usahatani dan pengeluaran total usahatani. Penerimaan kotor usahatani adalah nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pengeluaran total usahatani adalah semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dan penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan dalam usahatani.

Pendapatan tunai usahatani merupakan selisih antara penerimaan tunai usahatani dengan pengeluaran tunai usahatani. Penerimaan tunai usahatani didefenisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani. Pengeluaran tunai usahatani adalah jumlah yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi usahatani.

Kerangka Pemikiran Konseptual