PENGARUH PEMBERIAN MULSA ORGANIK DALAM

MENURUNKAN KECEPATAN PERTUMBUHAN ANAKAN

TERPANGKAS DI RUMPUN SAGU (

Metroxylon sago

Rottb.)

RACHMAT SUMITRO

A24080137

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

RACHMAT SUMITRO. Pengaruh Pemberian Mulsa Organik Dalam Menu-runkan Kecepatan Pertumbuhan Anakan Terpangkas Di Rumpun Sagu (Metroxylon sago Rottb.) (Dibimbing oleh Dr. Ir. Eko Sulistyono, Msi dan Prof. Dr. Ir. H.M.H. Bintoro Djoefrie, M.Agr)

Percobaandilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pemberian mulsa or-ganik pada anakan terpangkas di rumpun sagu dengan pemeliharaan sistem pru-ning. percobaantersebut dilakukan di PT. National Sago Prima pada bulan Feb-ruari – Juni 2012.

Percobaantersebut menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak satu faktor yaitu ketebalan mulsa organik. Terdapat tiga taraf ketebalan mulsa or-ganik yang digunakan yaitu 0, 30, dan 60 cm, dengan enam ulangan setiap perla-kuan, sehingga terdapat 18 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdapat 5 rumpun yang digunakan sebagai sampel, sehingga total rumpun sagu yang digu-nakan untuk sampel sebanyak 90 rumpun. Masing-masing satuan percobaan dia-mati semuanya sehingga terdapat 90 rumpun sebagai satuan amatan. Rumpun yang digunakan adalah rumpun yang terdapat pada blok L26, Divisi 2 yang dita-nam pada tahun 1996. Semua rumpun sampel dilakukan pemangkasan anakan de-ngan hanya menyisakan 5-10 anakan. Rumpun yang sudah dipangkas selanjutnya ditutupi dengan mulsa organik dengan ketebalan 0 cm, 30 cm, dan 60 cm.

PENGARUH PEMBERIAN MULSA ORGANIK DALAM

MENURUNKAN KECEPATAN PERTUMBUHAN ANAKAN

TERPANGKAS DI RUMPUN SAGU (

Metroxylon sago

Rottb.)

Skripsi sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

RACHMAT SUMITRO

A24080137

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JUDUL : PENGARUH PEMBERIAN MULSA ORGANIK

DA-LAM MENURUNKAN KECEPATAN PERTUMBUHAN

ANAKAN TERPANGKAS DI RUMPUN SAGU (

Metro-xylon sago

Rottb.)

NAMA : RACHMAT SUMITRO

NIM

:A24080137

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Eko Sulistyono, Msi Prof. Dr. Ir. H.M.H. Bintoro Djoefrie, M.Agr. NIP. 19620225 198703 1 001 NIP. 19480108 197403 1 001

Mengetahui, Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc. Agr NIP. 19611101 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 05 November 1990 di Kota Lubuklinggau, Pro-vinsi Sumatera Selatan. Pernulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Martoyo dan Sukamsih.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1996 pada umur enam tahun di TK Nusa Indah Lubuklinggau dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 23 Lubuklinggau. Tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta selama tiga tahun, kemudian pada tahun 2005 dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren krapyak Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang telah mem-berikan kasih sayang serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Institut Pertanian Bogor. Shalawat dan salam semoga tercurah ke-pada Rasulullah Muhammad SAW, atas jasa besarnya mengantarkan umat manu-sia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang tersebut.

Karya tulis berjudul Pengaruh Pemberian Mulsa Organik Dalam Menurun-kan Kecepatan Pertumbuhan AnaMenurun-kan Terpangkas Di Rumpun Sagu (Metroxylon sago rottb.) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Terimakasih penulis sampaikan kepadaDr. Ir. Eko Sulistiono, Msi yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut,Prof. Dr. Ir. H. M. H Bintoro, M. Agr yang telah menerima penulis sebagai anak bim-bingnya untuk meneliti tanaman sagu,Dr. Ir. Supijatno selaku pembimbing aka-demik saya yang telah membimbing dengan sepenuh hati dan telah memberikan arahan yang jelas tentang perkuliahan di IPB.

Terimakasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat, nasihat, dan dukungan moril maupun materiil. Kepada Departemen Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di IPB melalui program PBSB, serta bantuan dana yang sangat membantu sekali penulis dalam menyelesaikan studi, PT. Nasional Sago Prima yang telah membe-rikan banyak bantuan dan azin dalam percobaan yang penulis lakukan,

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada segenap dewan guru dan ustadz di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang telah membekali banyak sekali ilmu yang berguna pada penulis, Sahabat-sahabatku di pernelitian sagu (Fendri, Iqbal, Hesti, Ika, dan Alma), Teman-temanku di PSM IPB Agria Swara, semangat kebersamaan kita berlanjut hinngga penelitian tersebut dan seterusnya, keluarga besar CSS MORA Patriot 45 yang tidak henti-hentinya memberi semangat, Dan seluruh keluarga besar Departemen Agronomi dan Hortikultura. Akhirnya semoga skripsi tersebut dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Bogor, Agustus2012

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN . ... x

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Botani tanaman sagu ... 4

Ekologi dan penyebaran sagu ... 5

Teknik budidaya sagu ... 5

Mulsa organik ... 7

BAHAN DAN METODE ... 8

Waktu dan Tempat ... 8

Alat dan Bahan ... 8

Metode percobaan ... 8

Pelaksanaan percobaan ... 9

Penentuan tanaman percobaan... 9

Pruning ... 9

Pengumpulan mulsa organik ... 10

Pemberian mulsa pada anakan sagu ... 10

Pengamatan ... 11

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 12

Keadaan umum ... 12

Hasil ... 13

Jumlah anakan terpangkas yang tumbuh ………. ... 14

Jumlah daun anakan terpangkas ………. ... 15

Tinggi anakan terpangkas ………. ... 16

Biomassa anakan terpangkas ………. ... 17

Jumlah daun anakan terpelihara ………. ... 17

Jumlah anak daun anakan terpelihara ... 18

Lebar anak daun anakan terpelihara ... 19

Panjang anak daun anakan terpelihara ... 20

Pembahasan ………. ... 20

KESIMPULAN DAN SARAN ... 25

Kesimpulan ... 25

Saran ... 25

DAFTAR PUSTAKA ... 26

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Pengaruh mulsa organik terhadap jumlah anakan yang

Tumbuh……….. 14

2. Pengaruh mulsa organik terhadap jumlah daun anakan ... 16 3. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap tinggi anakan

terpangkas ... 16 4. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap biomassa

anakan terpangkas………. 17

5. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap jumlah daun

anakan terpelihara ... 18 6. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap jumlah anak

daun anakan terpelihara ... 18 7. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap lebar anak

daun anakan terpelihara ... 19 8. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap panjang anak

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. (a) Kegiatan pruning (pemangkasan) anakan,

(b) anakan terpangkas ... 10

2. (a) dan (b) Pengumpulan mulsa organik ... 10

3. Pemberianmulsa pada anakan terpangkas ... 10

4. (a) dan (b) pengamatan di lapang ... 11

5. Lay Out dilapang………. 11

6. (a) Rynchophorus ferregineus Oliver, (b) batang yang terserang Rynchophorus ferregineus Oliver ... 12

7. Darna catenatus ... 12

8. Rumpun yang belum dipangkas ... 13

9. Rumpun yang sudah dipangkas ... 13

10.Kegiatan pemberian mulsa organik ... 13

11.Rumpun yang sudah tertutup mulsa ... 13

12.Respon jumlah anakan terhadap pemberian mulsa organik ... 14

13.Daun tombak anakan terpangkas yang berhasil menembus mulsa organik ... 15

14.Respon jumlah daun anakan terhadap pemberian mulsa organik 15 15.Respon tinggi anakan terpangkas terhadap pemberian mulsa organik... ... 16

16.Respon biomassa anakan terpangkas terhadap pemberian mulsa organik ... 17

17.Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap jumlah daun anakan terpelihara ... 18

18.Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap jumlah anak daun anakan terpelihara ... 19

19.Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap lebar anak daun anakan terpelihara ... 19

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

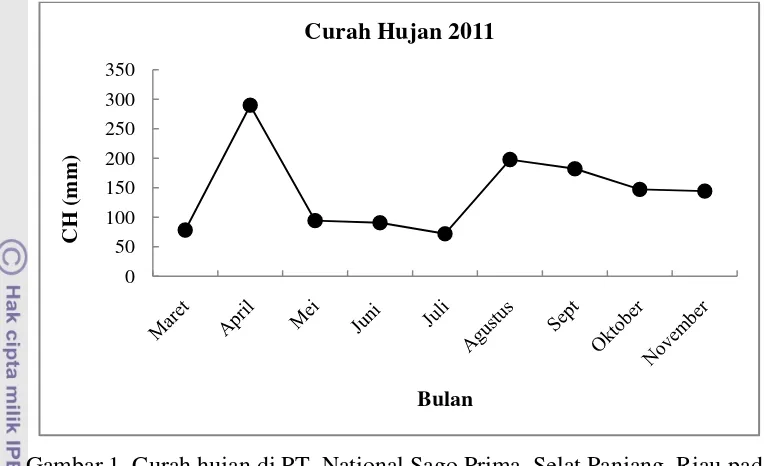

1. Tabel 1. Ketebalan mulsa... 29 2. Tabel 2. Curah hujan di PT. National Sago Prima,

Selat Panjang, Riau pada tahun 2011... 29 3. Gambar 1. Grafik curah hujan di PT. National Sago Prima,

Selat Panjang, Riau pada tahun 201………... 30 4. Gambar 2. Water level pada Divisi II di PT. National Sago

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari tanaman peng-hasil karbohidrat. Tanaman pengpeng-hasil karbohidrat bermacam-macam jenisnya dan karbohidrat yang dihasilkan beragam bentuknya, antara lain berupa biji-bijian (ja-gung, gandum, padi, dan sorgum), umbi (ubi jalar, singkong, garut, dan talas), dan batang (sagu dan aren). Karbohidrat yang bermacam jenis dan sumbernya me-mungkinkan untuk saling mensubstitusi antara tanaman satu dengan tanaman lain-nya dalam pemenuhan kebutuhan karbohidrat.

Sagu merupakan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia Timur khususnya Maluku, daratan rendah Papua, sebagian penduduk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Mentawai, Kepulauan Riau, dan penduduk pulau-pulau kecil (Bintoro 2008). Selain sebagai bahan pangan sumber karbohidrat, sagu dapat di-manfaatkan sebagai bahan baku industri (Bintoro et al, 2010). Sagu dapat di guna-kan sebagai bahan campuran tepung jagung yang mengandung 25, 50, atau 75 persendalam usaha diet tubuh (Abayon dan Abayon, 2008).Sagu juga dapat dijadikan plastik yang dapat di daur ulang (Igura et al, 2008). Melihat pe-luang tersebut, pengembangan yang lebih luas tentang tanaman tersebut masih sa-ngat diperlukan.

Bagian yang dimanfaatkan sebagai sumber pati pada tanaman sagu adalah batangnya. Batang tanaman sagu dapat mengandung pati sebesar 200-400 kg. Selain itu tanaman sagu mengandung protein dan lemak yaitu sebesar 0.18-0.22% dan 0.001-0.20 %. Tanaman sagu mempunyai anakan yang sangat banyak. Apa-bila tidak dijarangkan, maka anakan tersebut akan berkompetisi satu sama lain, sehingga pertumbuhan tanaman sagu akan melambat dan pada akhirnya akan memengaruhi kandungan pati yang diproduksi (Bintoro 2008).

atau pemotongan anakan sagu disekeliling pohon induk (rumpun), sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman induk dan anakan terpeli-hara. Terdapat dua macam kegiatan kontrol pertumbuhananakan sagu, yaitu thin-ning out(pencabutan atau pembuangan anakan sagu) dan pruning(pemangkasan anakan sagu). Kontrol pertumbuhan anakan sagu yang digunakan pada percobaan tersebut adalah pruning, yaitu pemangkasan anakan sagu.

Beberapa alasan yang melandasi kegiatan pruning antara lain untuk men-jaga kesehatan dan vigor pertumbuhan bagi tanaman, memelihara ukuran tanam-an, membentuk tanamtanam-an, dan mengoptimalkan hasil metabolisme bagi pertumbu-han dan perkembangan tanaman. Tujuan diadakannya pruning di P.T. National Sago Prima adalah untuk meminimalisasi kompetisi antara pohon induk dengan anakan dalam mendapatkan unsur hara, air, sinar matahari, dan ruang tumbuh (Bintoro 2008).

Kegiatan pruning tidak dapat menghambat laju pertumbuhan anakan sagu secara permanen karena cadangan makanan masih disuplai oleh tanaman induk (Schuiling dan Flach, 1985).Pengaturan pertumbuhan anakan melalui penja-rangan tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata (Andany 2009). Anakan sagu akan terus tumbuh subur setelah dilakukan pemangkasan, sehingga perlu adanya perlakuan tertentu untuk menurunkan laju pertumbuhan anakan sagu setelah dilakukan pemangkasan sistem pruning.Dominasi apikal pada anakan mampu mempertahankan pertumbuhan anakan.

Berdasarkan fungsi mulsa yang dapat menekan pertumbuhan gulma, diharapkan mulsa tersebut dapat menekan pertumbuhan anakan terpangkas sagu.

Tujuan

Percobaantersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian mul-sa organik pada anakan terpangkas di rumpun mul-sagu untuk mengurangi kecepatan pertumbuhan anakan tersebut.

Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman Sagu

Sagu (Metroxylon spp.) termasuk tumbuhan monokotil dari keluarga Pal-mae. Terdapat lima marga palma yang kandungan patinya banyak dimanfaatkan, yaitu Metroxylon spp, Arengan sp, Coripha sp, Euqeissona sp, dan Cariota sp. (Ruddle et al,1978 dalam Bintoro et al,2010)

Tanaman sagu (Metroxylon sago Rottb.) atau sering juga disebut palma ra-wa termasuk dalam famili palmae dan termasuk juga dalam subfamili Lepidoco-ryoideae. Sagu merupakan tanaman hidrofilik, hapaxanthic (berbunga satu kali), dan soboliferous (mempunyai anakan). Pati sagu didapatkan dari tanaman yang sudah dewasa (Burkill 1935 dalam Hassan, 2002).

Batang sagu terdiri atas lapisan kulit bagian luar yang keras dan bagian da-lam berupa empulur yang mengandung serat-serat pati. Tebal kulit luar yang keras sekitar 3–5 cm dan bagian tersebut didaerah Maluku sering digunakan sebagai ba-han bangunan. Pohon sagu yang masih muda mempunyai kulit yang lebih tipis di-bandingkan sagu dewasa (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Lapisan kulit yang paling luar berupa lapisan sisa-sisa pelepah daun sagu yang terlepas, sehingga yang terlihat hanya lapisan kulit tipis pembungkus kulit dalam yang keras. Pada tanaman yang masih muda, kulit dalam tersebut tipis dan tidak begitu keras. Serat dan empulur pada sagu yang masih muda banyak me-ngandung air, sedangkan pada sagu dewasa sampai panen empulur dan serat su-dah mulai kering dan keras (Bintoro et al, 2010).

Produksi pati dalam sagu dipengaruhi oleh umur dan jangka waktu pem-bentukan daun (Flach 1977) dalam (Oates dan Hicks, 2002). Daun pada sagu ter-bentuk satu daun tiap bulan saat masa perkembangan awal. Ketika telah masuk ke masa akumulasi pati dalam batang, pembentukan daun hanya terjadi satu kali per bulan. Akumulasi pati maksimum terjadi pada saatsebelum inisiasi pembungaan (Oates dan Hicks, 2002).

tana-man sagu dewasa menandakan bahwa sagu-sagu tersebut sudah mendekati akhir pertumbuhannya(Haryanto dan Pangloli, 1992).

Ekologi dan Penyebaran Sagu

Tanaman sagu menyukai daerah rawa-rawa air tawar, aliran sungai dan ta-nah lembab. Tanaman sagu biasa hidup di hutan dataran rendah sampai dengan ketinggian 700 m diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian tempat terbaik tanaman sagu adalah 400 m dpl. Jika sagu tumbuh diwilayah yang sesuai untuk pertum-buhannya, maka tanaman sagu dapat membentuk kebun atau hutan yang luas. Sa-gu dapat tumbuh baik di daerah antara 100 LS-150 LU dan 900-1800 BT (Shuiling dan Flach 1985). Lingkungan terbaik untuk pertumbuhan sagu adalah di daerah yang berlumpur, akar napas tidak terendam, kaya mineral, kaya bahan organik, air tanah berwarna coklat dan bereaksi agak masam (Bintoroet al, 2010).

Sagu dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk fluvaquent (tanah aluvial) yang merupakan jenis tanah di areal kerja P.T. National Sago Prima (Bintoro et al, 2010). Pada lahan gambut, sagu dapat mengalami gejala kahat hara sehingga jumlah daun lebih sedikit dan umur panen yang lebih lama.

Suhu terendah bagi pertumbuhan sagu adalah 150 C. Pertumbuhan terbaik terjadi pada suhu udara 250 C dengan kelembaban nisbi 90% dan intensitas penyi-naran matahari sekurang-kurangnya 900 joule/ cm2/ hari (Shuiling dan Flach 19-85). tanaman sagu dapat tumbuh pada suatu kawasan yang yang tanaman pangan lain tidak dapat tumbuh seperti padi, umbi, jagung. Umbi-umbian dan jagung akan membusuk jika terendam ≥1 m, sebaliknya pati yang masih terdapat di batang sagu tidak akan rusak bila terendam ≥1 m selama beberapa hari (Bintoroet al, 2010).

Teknik Budidaya Tanaman Sagu

Bibit yang digunakan dalam usaha pembiakan atau perbanyakan sagu da-pat berasal dari biji (generatif) dan bibit yang berasal dari tunas atau anakan sagu (vegetatif). Keberhasilan perbanyakan secara generatif belum optimal, terutama dalam perkecambahan biji (Fach dalam Haryanto dan Pangloli 1992). Bibit sagu yang digunakan untuk pembiakan secara vegetatif berasal dari tunas atau anakan sagu dari induk yang mempunyai produksi pati yang tinggi.

Pemeliharaan tanaman sagu di perkebunan P.T. National Sago Prima dila-kukan dengan membersihkan gulma, penjarangan anakan, pemupukan, pengenda-lian hama dan penyakit tanaman, serta penyulaman dan penanggulangan kebaka-ran (Irawan 2004). Keberadaan gulma diperkebunan sagu sangat merugikan kare-na akan berkompetisi dengan takare-naman sagu dalam hal mendapatkan cahaya (Jong dalam Dewi 2009).

Bila tanaman sagu yang ditanam hidup dengan subur, maka tanaman ter-sebut akan membentuk anakan baik dari pangkal batang maupun stolonnya. Tanpa penjarangan anakan, pertumbuhan tanaman sagu akan lambat dan kadar patinya rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kompetisi yang terjadi antar tunas dan tana-man induk. Agar sagu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dalam satu rumpun maksimal terdapat 10 tanaman dengan berbagai tingkat umur. De-ngan demikian dalam 1-2 tahun akan panen 1 pohon sagu (Bintoro 2008).

Kontrol pertumbuhanperlu dilakukan terhadap tanaman sagu yang telah mempunyai anakan. Tanaman sagu yang telah berumur 1.0-1.5 tahun tumbuh su-bur apabila perawatannya baik. Beberapa alasan yang melandasi kegiatan pruning antara lain untuk menjaga kesehatan dan vigor pertumbuhan bagi tanaman, meme-lihara ukuran tanaman, membentuk tanaman, dan mengoptimalkan hasil metabo-lisme bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan diadakannya pru-ning di P.T. National Sago Prima adalah untuk meminimalisasikan kompetisi an-tara pohon induk dengan anakan dalam mendapatkan unsur hara, air, sinar mata-hari, dan ruang tumbuh (Bintoro 2008).

sensus anakan yang dilaksanakan oleh mandor lapang. Pelaksanaan pruning dila-pang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengambilan anakan yang akan dijadikan untuk bibit (abut) (Dewi 2009)

Mulsa Organik

Mulsa adalah sisa tanaman, lembaran plastik, atau susunan batu yang dise-bar di permukaan tanah. Mulsa berguna untuk melindungi permukaan tanah dari terpaan hujan, erosi, dan menjaga kelembaban, struktur, kesuburan tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma. Mulsa organik dapat didefinisikan sebagai tek-nologi ketika 30% dari permukaan tanah ditutupi oleh bahan organik (Erenstein 2002).Menurut Ruijter(2004) macam macam mulsa antara lain:

1. Mulsa sisa tanaman

Mulsa sisa tanaman terdiri atas bahan organik sisa tanaman (jerami padi, dan batang jagung), pangkasan dari tanaman pagar, daun-daun dan ranting tana-man. Bahan-bahan tersebut disebarkan secara merata diatas permukaan tanah setebal 2-5 cm sehingga permukaan tanah tertutup sempurna.Mulsa tanaman dapat memperbaiki kesuburan, struktur, dan cadangan air ta-nah, mulsa juga menghalangi pertumbuhan gulma, dan menyangga (buffer) suhu tanah agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selain itu, sisa tanaman dapat menarik binatang tanah (seperti cacing), karena kelembaban tanah yang tinggi dan tersedianya bahan organik sebagai makanan cacing.

2. Mulsa lembaran plastik

Mulsa plastik sering digunakan untuk jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dan umur pertanaman yang hanya semusim. Fungsi pemberian mulsa tersebut adalah untuk mengurangi penguapan air dari tanah dan menekan ha-ma penyakit. Lembaran plastik dibentangkan diatas permukaan tanah.

3. Mulsa batu

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Percobaantersebut akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2012. Bertempat di P.T. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau.

Bahan dan Alat

Bahan tanam yang digunakan adalah 90 rumpun sagu yang memiliki anakan terpangkas di perkebunan sagu P.T. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau. Bahan-bahan lainnya adalah mulsa organik yang terdapat disekitar perke-bunan yang berupa pelepah atau daun sagu yang telah gugur, persentase kompo-sisi mulsa yang digunakan adalah 40% pelepah sagu dan 60% pakis (Nephrolepis biserrata Schott). Alat yang digunakan adalah meteran, tali ravia, label, cat ber-warna terang, golok, dan alat-alat pertanian yang biasanya digunakan.

Metode Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT). Perlakuan yang digunakan adalah pemberian mulsa dengan perbedaan ketebalan mulsa organik, yaitu 0 cm, 30 cm, dan 60 cm. Ma-sing-masing perlakuaan diulang sebanyak 6kali ulangan sehingga terdapat18 sa-tuan percobaan. Setiap satu sasa-tuan percobaan terdapat 5rumpun sagu, sehingga total tanaman yang digunakan adalah 90 rumpun sagu.Jarak tanam antar rumpun 8 m × 8 m. Tanggal 9-4 April 2012 diakukan penambahan mulsa organik dan perubahan perlakuan, yaitu mulsa yang ditambahkan berasal dari gulma berdaun lebar di sekitar tanaman. Model rancangan percobaan sebagai berikut:

Model linier yang digunakan adalah: Yij

Keterangan:

Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-I ulangan ke-J

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh perlakuan ke-i (i; 1,2,3)

ij = Pengaruh acak pada perlakuan ke-i pada ulangan ke-j

Percobaan diasumsikan memiliki pengaruh perlakuan yang bersifat aditif, data menyebar normal, galat percobaan saling bebas dan menyebar normal serta ragam galat percobaan bersifat homogen.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian mulsa organik dalam menurunkan kecepatan pertumbuhan anakan terpangkas di rumpun sagu dengan sistem pruning dengan anakan yang tidak diberi mulsa organik, dilakukan analisis ragam (uji F), jika hasil uji F menunjukkan pengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kesalahan (α) = 5%. Perlakuan yang dilakukan dalam percobaantersebut yaitu:

P0: anakan tanpa ditutup dengan mulsa organik

P2: anakan yang ditutup dengan mulsa organik dengan ketebalan 30 cm P3: anakan yang ditutup dengan mulsa organik dengan ketebalan 60 cm

PelaksanaanPercobaan

Penentuan tanaman percobaan

Tanaman yang akan digunakan dalam percobaantersebut adalah tanaman di perkebunan P.T. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau. Minggu pertama sebelum diberikan perlakuan, diseleksi tanaman yang sesuai dengan kriteria per-cobaantersebut yaitu tanaman sagu yang memiliki minimallima anakan. Pemilih-an berdasarkPemilih-an keadaPemilih-an lingkungPemilih-an dPemilih-an jumlah Pemilih-anakPemilih-an dalam rumpun masing-masing tanaman sagu. Setelah itu rumpun yang telah dipilih, diberi tanda berupa tali ravia yang mengelilingi rumpun, diberi label, serta diberi cat berwarna terang di sebagian sisinya.

Pruning

Pengumpulan Mulsa Organik

Mulsa organik yang digunakan adalah pelepah daun sagu kering yang ada disekitar rumpun tanaman sagu dan gulma berdaun lebar (Nephrolepis biserrata Schott)disekitar tanaman Gam-bar 2. (a) dan (b).

Pemberian Mulsa pada Anakan Sagu

Pemberian mulsa organik dilakukan setelah mulsa terkumpul. Pemberian mulsa disesuaikan dengan kadar perlakuan yang ditentukan, yaitu P0 tidak diberi mulsa organik, P1 diberikan mulsa organik setebal 30 cm, dan P1 diberikan mulsa organik setebal 60 cm. Kegiatan pemberian mulsa organik pada anakan terpang-kas dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 2. (a) dan (b) Pengumpulan mulsa organik

(a) (b)

Gambar 3. Pemberian mulsa pada anakan terpangkas

Gambar 1. (a) Kegiatan pruning (pemangkasan) anakan, (b) anakan terpangkas

Pengamatan

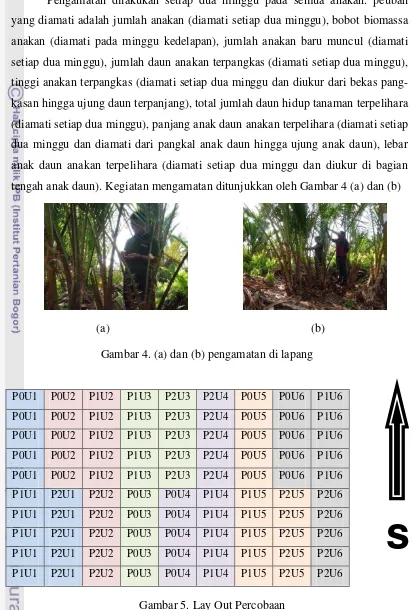

Pengamatan dilakukan setiap dua minggu pada semua anakan. peubah yang diamati adalah jumlah anakan (diamati setiap dua minggu), bobot biomassa anakan (diamati pada minggu kedelapan), jumlah anakan baru muncul (diamati setiap dua minggu), jumlah daun anakan terpangkas (diamati setiap dua minggu), tinggi anakan terpangkas (diamati setiap dua minggu dan diukur dari bekas pang-kasan hingga ujung daun terpanjang), total jumlah daun hidup tanaman terpelihara (diamati setiap dua minggu), panjang anak daun anakan terpelihara (diamati setiap dua minggu dan diamati dari pangkal anak daun hingga ujung anak daun), lebar anak daun anakan terpelihara (diamati setiap dua minggu dan diukur di bagian tengah anak daun). Kegiatan mengamatan ditunjukkan oleh Gambar 4 (a) dan (b)

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

(a) (b)

Gambar 4. (a) dan (b) pengamatan di lapang

s

Gambar 5. Lay Out Percobaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

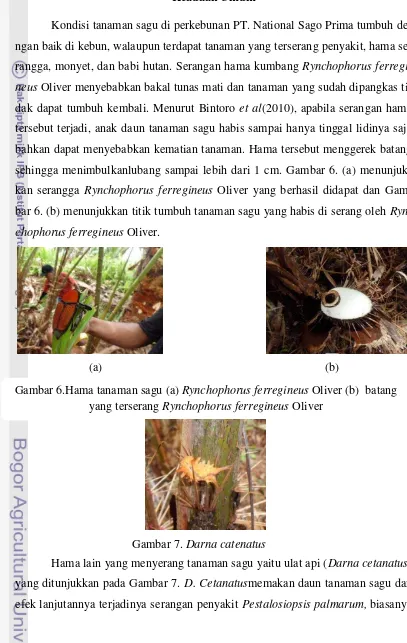

Kondisi tanaman sagu di perkebunan PT. National Sago Prima tumbuh de-ngan baik di kebun, walaupun terdapat tanaman yang terserang penyakit, hama se-rangga, monyet, dan babi hutan. Serangan hama kumbang Rynchophorus ferregi-neus Oliver menyebabkan bakal tunas mati dan tanaman yang sudah dipangkas ti-dak dapat tumbuh kembali. Menurut Bintoro et al(2010), apabila serangan hama tersebut terjadi, anak daun tanaman sagu habis sampai hanya tinggal lidinya saja bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman. Hama tersebut menggerek batang sehingga menimbulkanlubang sampai lebih dari 1 cm. Gambar 6. (a) menunjuk-kan serangga Rynchophorus ferregineus Oliver yang berhasil didapat dan Gam-bar 6. (b) menunjukkan titik tumbuh tanaman sagu yang habis di serang oleh Ryn-chophorus ferregineus Oliver.

Hama lain yang menyerang tanaman sagu yaitu ulat api (Darna cetanatus) yang ditunjukkan pada Gambar 7. D. Cetanatusmemakan daun tanaman sagu dan efek lanjutannya terjadinya serangan penyakit Pestalosiopsis palmarum, biasanya

(a) (b)

Gambar 6.Hama tanaman sagu (a) Rynchophorus ferregineus Oliver (b) batang yang terserang Rynchophorus ferregineus Oliver

daun akan habis pada musim kemarau (Bintoro, 2010). D. cetanatus apabila me-ngenai kulit maka kulit akan terasa seperti dibakar.

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan oleh pe-gawai perusahaan dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengendalian secara kimia di kebun PT. National Sago Prima menggunakan insektisida Lentrex EC 400 dengan konsentrasi 2 cc/l air. Penyemprotan dilakukan dengan alat semprot (knapsack sprayer)

Hasil

Pemeliharaan yang dilakukan di perkebunan sagu PT. National Sago Pri-ma meliputi pruning (penjarangan),thinning out (pencabutan anakan) pembersi-han piringan rumpun, sensus tanaman siap panen, weeding (pengendalian gulma) dengan bahan kimia atau dengan mekanik. Rumpun sagu yang belum dilakukan kegiatan pruning memiliki banyak anakan anakan (Gambar 8). Rumpun yang su-dah dilakukan kegiatan pruning(Gambar 9) memiliki anakan terpelihara dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan rumpunyang belum dipangkas.

Kegiatan pruning Gambar 1 (a) yang dilanjutkan dengan kegiatan pembe-rian mulsa organik Gambar 9 membutuhkan waktu ±6 menit setiap rumpun de-ngan tenaga kerja dua orang pekerja. Gambar 10 menunjukkan rumpun yang su-dah dilakukan kegiatan pruning dan telah diberikan aplikasi mulsa organik.

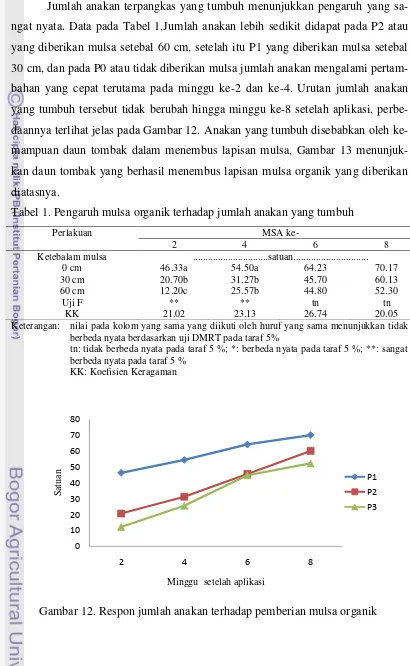

Jumlah anakan terpangkas yang tumbuh

Jumlah anakan terpangkas yang tumbuh menunjukkan pengaruh yang sa-ngat nyata. Data pada Tabel 1,Jumlah anakan lebih sedikit didapat pada P2 atau yang diberikan mulsa setebal 60 cm, setelah itu P1 yang diberikan mulsa setebal 30 cm, dan pada P0 atau tidak diberikan mulsa jumlah anakan mengalami pertam-bahan yang cepat terutama pada minggu ke-2 dan ke-4. Urutan jumlah anakan yang tumbuh tersebut tidak berubah hingga minggu ke-8 setelah aplikasi, perbe-daannya terlihat jelas pada Gambar 12. Anakan yang tumbuh disebabkan oleh ke-mampuan daun tombak dalam menembus lapisan mulsa, Gambar 13 menunjuk-kan daun tombak yang berhasil menembus lapisan mulsa organik yang diberimenunjuk-kan diatasnya.

Tabel 1. Pengaruh mulsa organik terhadap jumlah anakan yang tumbuh

Perlakuan MSA ke-

2 4 6 8

Ketebalam mulsa ...satuan...

0 cm 46.33a 54.50a 64.23 70.17

30 cm 20.70b 31.27b 45.70 60.13

60 cm 12.20c 25.57b 44.80 52.30

Uji F ** ** tn tn

KK 21.02 23.13 26.74 20.05

Keterangan: nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 %; *: berbeda nyata pada taraf 5 %; **: sangat berbeda nyata pada taraf 5 %

KK: Koefisien Keragaman

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2 4 6 8

Satu

an

Minggu setelah aplikasi

P1 P2 P3

Jumlah daun anakan terpangkas

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah daun anakan berpengaruh sangat nya-ta. Data pada minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam setelah aplika-si manunjukkan pengaruh yang sangat nyata, sedangkan pada minggu kedelapan jumlah daun antara pertakuan P1, P2, dan P3 tidak berbeda nyata. Jumlah daun anakan terbanyak dimiliki oleh rumpun yang tidak diberikan mulsa organik, se-dangkan rumpun yang memiliki jumlah daun anakan terpangkas paling sedikit ter-lihat pada rumpun yang diberi mulsa organik setebal 60 cm.Daun yang diamati yaitu daun yang telah mekar sempurna. Gambar 14 menunjukkan jumlah daun anakan terpangkas paling banyak terdapat pada pada P0, sedangkan jumlah daun anakan terpangkaspaling sedikit terdapat pada P2. Jumlah daun anakan terpang-kas semakin bertambah setiap minggunya.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

2 4 6 8

Satu

an

Minggu setelah aplikasi

P1 P2 P3

Gambar 13. Daun tombak anakan terpangkas yang berhasil menembus mulsa organik

Tabel 2. Pengaruh mulsa organik terhadap jumlah daun anakan terpangkas

Perlakuan MSA ke-

2 4 6 8

Ketebalam mulsa ...satuan...

0 cm (P0) 0.51a 0.78a 0.89a 1.17

30 cm (P1) 0.31b 0.64b 0.73b 1.10

60 cm (P2) 0.25b 0.56b 0.72b 1.06

Uji F ** ** ** tn

KK 30.90 14.08 6.14 8.65

Keterangan: nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 %; *: berbeda nyata pada taraf 5 %; **: sangat berbeda nyata pada taraf 5 %

KK: Koefisien Keragaman

Tinggi anakan terpangkas

Anakan terpangkas pada Tabel 3 menunjukkan pengaruh yang tidak nyata pada minggu kedua hingga minggu keenam, sedangkan pada minggu kedelapan menunjukkan pengaruh yang nyata. Dalam Gambar 15 terlihat jelas bahwa rum-pun pada perlakuan mulsa organik 30 cm, 60 cm, dan 0 memiliki perbedaan rata-rata tinggi anakan terpangkasyang nyata, sedangkan pada perlakuan mulsa orga-nik 30 cm dan 60 cm tidak berbeda nyata.

Tabel 3. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap tinggi anakan terpangkas

Perlakuan MSA ke-

2 4 6 8

Ketebalam mulsa ...cm...

0 cm (P0) 32.23 47.36 60.04 67.98b

30 cm (P1) 28.40 46.16 59.85 77.89a

60 cm (P2) 27.93 41.95 52.95 76.78a

Uji F tn tn tn *

KK 12.75 10.54 8.90 7.38

Keterangan: nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 %; *: berbeda nyata pada taraf 5 %; **: sangat berbeda nyata pada taraf 5 %

KK: Koefisien Keragaman

0 20 40 60 80 100

2 4 6 8

cm

Minggu setelah aplikasi

P0

P1

P2

Biomassa anakan terpangkas

Tabel 4 menunjukkan data biomassa anakan terpangkasyang diamati pada minggu kedelapan. Data yang dudah dianalisis menunjukkan biomassa terpangkas anakan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara P1, P2 dan P3. Gambar 16 menunjukkan rata-rata biomassa anakan terpangkas tidak berbeda nyata antara P1, P2, dan P3

Tabel 4. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap biomassa anakan terpangkas

Perlakuan MSA ke-

8

Ketebalam mulsa ...gram...

0 cm (P0) 412.67

30 cm (P1) 476.00

60 cm (P2) 445.00

Uji F tn

KK 18.47

Keterangan: tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 % berdasarkan uji DMRT taraf 5% KK: Koefisien Keragaman

Jumlah daun anakan terpelihara

Tabel 5 menunjukkan rata-rata jumlah daun anakan terpelihara berbeda nyata antar perlakuan pada minggu ke-0 dan minggu ke-2, sedangkan pada ming-gu ke-4 hingga mingming-gu ke-8 jumlah daun anakan terpelihara tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan. Gambar 17 menunjukkan bahwa perla-kuan P0 (tidak diberi mulsa) memiliki jumlah daun anakan terpelihara lebih ba-nyak, sedangkan pada perlakuan P2 memiliki jumlah daun anakan terpelihara paling sedikit. Pada minggu kedelapan perbedaan antara P1, P2, dan P3 semakinmenyempitpada (Gambar 17).

380 400 420 440 460 480

8

g

ram

Minggu setelah aplikasi

P0

P1

P2

Tabel 5. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap jumlah daun anakan ter-pelihara

Perlakuan MSA ke-

0 2 4 6 8

Ketebalam mulsa ...Satuan...

0 cm (P0) 4.56a 4.96a 4.98 5.13 5.36

30 cm (P1) 4.27b 4.53b 4.68 4.85 5.19

60 cm (P2) 4.06b 4.36b 4.63 4.73 5.17

Uji F * ** tn tn tn

KK 5.82 4.61 6.51 6.95 4.86

Keterangan: nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 %; *: berbeda nyata pada taraf 5 %; **: sangat berbeda nyata pada taraf 5 %

KK: Koefisien Keragaman

Jumlah anak daun anakan terpelihara

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah anak daun anakan terpelihara tidak berbeda nyata. Pemberian mulsa organik tidak meningkatkan jumlah anak daun anakan terpelihara. Jumlah anak daun anakan terpelihara rata-rata cenderung lebih banyak pada P1 dari minggu pertama hingga minggu kedelapan. Gambar 18me-nunjukkan grafik yang menyempit pada minggu keempat dan kedelapan.

Tabel 6. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap jumlah anak daun anakan terpelihara

Perlakuan MSA ke-

0 2 4 6 8

Ketebalam mulsa ...Satuan...

0 cm (P0) 66.78 69.47 68.49 69.60 68.93

30 cm (P1) 61.52 61.81 61.61 63.53 63.15 60 cm (P2) 59.14 61.33 61.39 61.99 62.39

Uji F tn tn tn tn tn

KK 11.10 10.50 12.39 11.83 11.90

Keterangan: tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 % berdasarkan uji DMRT pada taraf 5% KK: Koefisien Keragaman

4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6

0 2 4 6 8

S

atu

an

Minggu setelah aplikasi

P0

P1

P2

Lebar anak daun anakan terpelihara

Lebar anak daun anakan terpelihara menunjukkan respon yang tidak ber-beda nyata.Bertambah dan berkurangnya lebar anak daun anakan terpelihara di-tunjukkan pada Gambar 19.Data pada Tabel 7 menunjukkan pengaruh pemberian mulsa organik tidak berbeda nyata antara P0, P1, dan P2. Lebar daun yang berku-rang disebabkan oleh perbedaan umur daun yang diamati pada setiap pengamatan. Daun yang diamati pada setiap pengamatan adalah daun yang paling muda.

Tabel 7. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap lebar anak daun anakan terpelihara

Perlakuan MSA ke-

0 2 4 6 8

Ketebalam mulsa ...cm...

0 cm (P0) 4.26 4.29 4.45 4.31 4.31

30 cm (P1) 4.02 3,93 4.20 4.23 4.20

60 cm (P2) 3.88 4,01 4.04 3.94 4.92

Uji F tn tn tn tn tn

KK 10.09 8.79 8.60 8.62 7.09

Keterangan: tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 % berdasarkan uji DMRT pada taraf 5% KK: Koefisien Keragaman

58 60 62 64 66 68 70

0 2 4 6 8

Satu

an

Minggu setelah aplikasi

P1 P2 P3 3 3,5 4 4,5 5

0 2 4 6 8

cm

Minggu setelah aplikasi

[image:30.595.87.491.71.783.2]P 0 P 1

Gambar 18. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap jumlah anak daun anakan terpelihara

[image:30.595.152.450.96.243.2]Panjang anak daun anakan terpelihara

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata panjang anak daun anakan terpeliha-ra tidak berbeda nyata. Secaterpeliha-ra umum panjang anak daun anakan terpelihaterpeliha-ra cen-derung lebih tinggi pada P0, sedangkan panjang anak daun anakan terpelihara cenderung lebih rendah pada P1 dan P2. Gambar 20 menunjukkan peningkatan dan penurunan panjang anak daun sama antar perlakuan.

Tabel 8. Pengaruh pemberian mulsa organik terhadap panjang anak daun anakan terpelihara

Perlakuan MSA ke-

0 2 4 6 8

Ketebalam mulsa ...cm...

0 cm (P0) 65.59 66.21 67.77 67.63 66.83

30 cm (P1) 61.46 60.50 62.41 63.30 63.09

60 cm (P2) 60.72 59.90 61.50 61.68 61.63

Uji F tn tn tn tn tn

KK 9.57 8.60 9.03 9.32 7.48

Keterangan: nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5 %; *: berbeda nyata pada taraf 5 %; **: sangat berbeda nyata pada taraf 5 %

KK: Koefisien Keragaman

Pembahasan

Pemeliharaan tanaman sagu merupakan salah satu kegiatan yang penting dilakukan dalam pengusahaan tanaman sagu. Pemeliharaan tanaman sagu meliputi pengendalian gulma, pengimasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, penjararangan anakan, sensus, penyulaman, dan panen (Bintoroet al, 2010).

Pe-58 60 62 64 66 68

0 2 4 6 8

cm

Minggu setelah aplikasi

P0 P1 P2

meliharaan tanaman sagu yang baik akan meningkatkan pertumbuhan tanaman sagu, membersihkan lingkungan tanam sehingga sirkulasi udara lancar, kompetisi antar tanaman dapat dikurangi.

Kontrol pertumbuhan atau penjarangan anakan adalah kegiatan pembua-ngan anakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengatur letak anakan depembua-ngan ta-naman induk agar persaingan dapat ditekan sehingga pertumbuhan tata-naman men-jadi optimal, serta mempermudah dalam pengaturan panen (Bintoro et al, 2010). Pemberian mulsa organik pada percobaantersebut dilakukan setelah penjarangan yang ditujukan untuk menghambat laju pertumbuhan anakan terpangkas dalam rumpun. Hasil pengamatan menunjukkan pertumbuhan anakan terpangkas menga-lami perlambatan pada rumpun yang deberikan perlakuan mulsa organik. Jumlah anakan terpangkas yang tumbuh menunjukkan bahwa mulsa organik yang terdiri atas 40% pelepah sagu dan 60% gulma pakis (Nephrolepis biserrata Schott) dapat menekan pertumbuhan anakan sagu.

Penghambat pertumbuhan anakan terpangkas sagu tersebutdapat disebab-kan oleh tertutupnya permukaan tanaman sehingga cahaya matahari tidak diterima oleh tanaman, tekanan yang disebabkan oleh mulsa juga mempersulit tanaman un-tuk tumbuh sehingga jaringan meristem anakan terpangkas sulit unun-tuk tumbuh. Ujung tunas anakan yang terpangkas tertahan oleh adanya mulsa yang menutupi.

Sebagian anakan sagu terpangkas yang diberi mulsa oranik masih dapat tumbuh dengan baik. Pertumbuhan anakan sagu tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan jumlah anakan dalam masing-masing perlakuan Tabel 1. Jumlah anakan bertambah setiap minggu. Kemampuan anakan terpangkas tersebut untuk tetap tumbuh disebabkan oleh suplai cadangan makanan dari tanaman induk. Sela-in itu menurut Rostiwati et al (1998) dalam Bintoro (2010) anakan sagu dapat tumbuh baik pada ruang yang kosong sampai mendekati kanopi pohoh. Hasil pe-ngamatan pun menunjukkan rata-rata tanaman yang mampu tumbuh setelah dibe-rikan mulsa organik adalah anakan yang terletak lebih dekat pada anakan terpeli-hara yang berukuran lebih besar.

(Abouziena et al,2008 dalam Cregdan Suzuki, 2009). Mulsa yang digunakan untuk pengendalian gulma memiliki pengaruh dalam perkecambahan benih gulma sehingga gulma seulit untuk tumbuh, sedangkan mulsa yang diberikan dalam per-cobaan tersebut digunakan untuk menekan pertumbuhan anakan terpangkas. Mul-sa diharapkan dapat menekan pertumbuhan anakan terpangkas dari sisi sinar yang didapatkan anakan dan ruang tumbuh anakan terpangkas. Satu bulan sebelum per-cobaan tersebut dimulai, telah dilakukan pemberian mulsa dengan perbedaan jum-lah lapisan pelepah. Hasil pengamatan menunjukkanmulsa dengan komposisi jumlah lapisan pelepah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan anakan terpang-kas. Anakan terpangkas masih dapat tumbuh dengan baik. Mulsa yang terdiri atas 100% pelepah dinilai tidak efektif karena tidak mampu menutup anakan terpang-kas dengan sempurna.

Jumlah daun anakan terpangkas menunjukkan pengaruh yang sangat nyata pada minggu kedua, keempat, dan keenam. Jumlah daun yang terbanyak terdapat pada perlakuan P0 dibandingkan dengan perlakuan P1 dan P2. Pada minggu ke-delapan, pengaruh pemberian mulsa organik sudah tidak terlihat. Hal ini disebab-kan oleh penurunan ketebalan mulsa organik akibat dekomposisi mulsa, sehingga menimbulkan terbentuknya celah diantara mulsa yang memungkinkan anakan ter-pangkas untuk mendapatkan cahaya dan mengurangi tekanan mulsa terhadap titik tumbuh anakan terpangkas.Koefisen keragaman (KK) pada jumlah daun anakan terpangkas menunjukkan angka yang paling tinggi, yaitu 30 pada minggu kedua yang artinya ketepatan percobaan ini sebesar 30%. Untuk percobaan yang berada dilapang khususnya tanaman perkebunan, nilai KK yang cukup tinggi masih dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat ketepatan percobaan. Menurut Gomenz dan Gomez (2007), nilai KK menunjukkan tingkat ketepatan dengan perlakuan yang dibandingkan, dan merupakan indeks yang baik dari keadaan percobaan. Ni-lai KK beragam bergantung dengan jenis percobaan, tanaman, dan sifat yang di-ukur

rata-rata turun 8,13 cm dari 30 cm menjadi 21,87 cm, sedangkan pada P2 rata-rata-rata-rata tu-run 29,11 cm dari 60 cm menjadi 30,89 cm. Penyusutan mulsa organik disertai de-ngan terbukanya celah-celah diberbagai sisi mulsa, memungkinkan anakan sagu mendapatkan cahaya matahari. Dari celah mulsa yang terbentuk timbul tunas-tu-nas muda yang berupa daun tobak baru atau daun tombak bekas pangkasan.

Tinggi anakan terpangkas rata-rata cenderung lebih tinggi pada P0 di minggu keempat sampai minggu keenam, sedangkan pada minggu kedelapan ting-gi anakan lebih tingting-gi terdapat pada P1. Perubahan tingting-gi anakan terpangkas dari minggu keminggu menunjukkan pengaruh pemanjangan yang lambat pada awal minggu yang dialami oleh tanaman pada P1 dan P2. Tinggi anakan pada minggu kedelapan menunjukkan percepatan penambahan tinggi anakan yang diberi mulsa, hal tersebut juga disebabkan oleh anakan pada P0 telah banyak memiliki daun yang mekar sedangkan pada P1 dan P2 daun masih berbentuk tombak yang masih memanjang dan suplai cadangan makanan yang maih diberikan oleh anakan terpe-lihara melalui rizom. Selain itu pada minggu kedelapan, keadaan mulsa sudah se-makin menipis akibat dekomposisi mulsa, sehingga terbetuk celah yang menung-kinkan cahaya masuk, tekanan mulsa juga semakin menurun. Menurut Fransenn et al (1982) dalam Salisbury et al (1995) tingkat cahaya yang tinggi digunakan untuk menimbulkan respon dasar tanaman, pertumbuhan disisi tersinari terhenti segera setelah penyinaran pada tanaman dimulai, sementara pertumbuhan di sisi terlindung berlanjut dengan laju yang hampir sama dengan sebelum mulainya penyinaran mendatar dari satu arah.

Tinggi anakan sagu terpangkas (Tabel 3)diamati dari pangkal tunas, yaitu bekas pangkasan hingga ujung daun terpanjang. Anakan pada P1 dan P2 tumbuh lebih tinggi disebabkan oleh pemanjangan sel menuju cahaya. Penampakan yang diamati menunjukkan bahwa pada minggu kedua hingga minggu keenam rata-rata anakan terpangkas pada P1 dan P2 masih berbentuk daun tombak, sedangkan pada P0 rata-rata daun anakan terpangkas sudah mekar hal tersebut ditunjukkan oleh data jumlah daun anakan terpangkas karena daun dihitung ketika daun sudah me-kar sempurna.

pe-manfaatan energi matahari melalui proses fotosintesis (Gardneret al, 2008). Pemberian mulsa organik di rumpun sagu tidak berpengaruh nyata terhadap jum-lah daun anakan terpelihara.Jumjum-lah daun dapat berkurang karena umur daun yang sudah tua,daun mengering, dan mati, Selain itu jumlah daun dapat berkurang ka-rena patah diterpa angin, serangan hama monyet, dan serangga. Jumlah daun de-ngan rata-rata tertinggi terdapat pada P0 dede-ngan kurva pertambahan yang semakin meningkat, sedangkan jumlah daun rata-rata terendah terdapat pada P2 dengan kurva pertumbuhan yang semakin meningkat juga. Perbedaan rata-rata jumlah daun pada tanaman sagu dapat disebabkan oleh faktor jarak tanam, pemeliharaan, dan umur tanaman (Bintoro el al, 2010).

Rumpun yang dijadikan sampel pada percobaantersebut adalah rumpun yang ditanam pada tahun 1997. Rata-rata umur rumpun sampel 15 tahun, walau-pun beberapa rumwalau-pun sudah mengelami peremajaan akibat telah mati dan sudah dipanen. Rumpun yang sudah berumur 15 tahun memiliki anakan yang cukup ba-nyak. Rumpun sagu yang tidak dilakukan pemangkasan dapat memiliki anakan mencapai lebih dari 100 anakan (Bintoroet al, 2010). Rata-rata jumlah daun pada tanaman sagu yang sudah memasuki fase punggung gajah di PT National Sago Prima sebanyak 9 – 18 helai daun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil percobaantersebut menunjukkan bahwa pemberian mulsa organik pada anakan terpangkas di rumpun saguberpengaruh terhadap penurunan laju per-tumbuhan anakan terpangkas sagu. Pemberian mulsa organik menurunkan jumlah anakan terpangkas yang tumbuh sampai 4 MSA, menurunkan pembentukan daun anakan terpangkas sampai 6 MSA. Pemberian mulsa organik pada anakan ter-pangkas belum menunjukkan pengaruh yang nyata sampai minggu kedelapan terhadaplaju pertumbuhan anakan terpelihara.

Saran

Penjarangan anakan dengan sistem pruning saja tidak cukup untuk menahan laju pertumbuhan anakan, oleh karena itu diberikan mulsa organik untuk menahan laju pertumbuhannya. Pemberian mulsa organik harus dilakukan setiap bulan pada setiap tahunnya dan diamatu juga laju penurunan mulsa, karena mulsa yang diberikan akan mengalami dekomposisi.

DAFTAR PUSTAKA

Abayon D.E. and Abayon E.I. 2008. Metroxilon sagu (Rottb) Starch an Substitute for Corn in Boiler Diets in Sago: its Potential in Food and Industry (ed) Y. Toyoda, M. Okazaki, M. Quevedo, J. Bacusmo. Prossiding.. Tuat Press. Tokyo.

Andany R. K. 2009. Pengelolaan Jumlah Anakan Tanaman Sagu (Metroxilon spp) di PT. National Timber and Forest Product Unit HTI Murni Sagu, Selat Panjang Riau. Skripsi. Depatemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian – IPB. Bogor. 64 hal.

Bintoro M.H. 2008. Bercocok Tanam Sagu. IPB Press. Bogor.

Bintoro M.H, M.Y.J. Purwanto, dan S. Amarilis. 2010. Sagu di Lahan Gambut. IPB Press. Bogor.

Cregg B.M. and R. Suzuki. 2009. Weed Control and Organic Mulches Affect Physiology and Growthof Landscape Shrubs. Hort Science, 44(5), pp 1419-1429

Dewi, R. K. 2009. Pengelolaan sagu (Metroxilon sago Rottb.) khususnya aspek pemupukan di PT. National Timber and Forest Product, Selat Panjang, Riau. Skripsi. Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor. Bogor.65 hal.

Erenstein.O. 2002. Crop residue mulching in tropical and semi-tropical countries: an evaluation of residue availability and other technological implications. Soil Tillage Res., 67 (2002), pp. 115–133

Flach, M. 1977. Yield Potential Of the Sago Palm, Metroxilon Sago and Its Realisation. First International Sago Symposium. Kuching, 5-7 Juli 1976.pp 157-177.

Gardner F. P, R. B. Pearce, dan R. L. Mitchell. 2008. Fisiologi Tanaman Budidaya. UI Press. Jakarta.

Gomez K.A. dan A.A. Gomez. 2007. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. UI Press. Jakarta

Hassan F.H. 2002. Agronomic Practice in Cultivating Sago Palm, Metroxilon sagu Rottb.-the Sarwak Experience in New Frontiers Of Sago Palm Studies (ed) K. Kainuma, M. Ukazaki, Y. Toyoda, J. E. Ceril. Universal Academy Press, Inc. Tokyo.

Igura, M., Okazaki, M., Ohmi., Kuwabara, T., and Sasaki, Y. 2008. Diverse Utilization of Sago Starch – Extraction Residu – Production of Biodegradable Plastics by Esterification in Sago: its Potential in Food and Industry (ed) Y. Toyoda, M. Okazaki, M. Quevedo, J. Bacusmo. Prossiding.. Tuat Press. Tokyo.

Irawan, A. F. 2004. Pengelolaan Persemaian Bibit Sagu (Metroxylon sago Rottb.) di Perkebunan PT. National Timber and Forest Product Unit HTI Murni Sagu, Selat Panjang, Riau. Skripsi. Departemen Budidaya Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 56 hal.

Oates C, and A. Hicks, 2002. Sago Starch Production in Asia and Pacific – Problem and Prospects in New Frontiers Of Sago Palm Studies (ed) K. Kainuma, M. Ukazaki, Y. Toyoda, and J. E. Ceril. Universal Academy Press, Inc. Tokyo.

Ruijter, J dan F. Agus. 2004. Mulsa: Cara Mudah untuk Konservasi Tanah. PIDRA (Participatory Integrated Development in Rainfed Areas). World Agroforestry Center.

Tabel 1. Ketebalan mulsa

Perlakuan MSA ke-

[image:40.595.102.500.207.812.2]0 8

...cm...

P0 0 cm 0

P1 30 cm 21,87

P2 60 cm 30,89

Tabel 2. Curah hujan di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau pada tahun 2011

Bulan Curah Hujan (mm)

Maret 78.4

April 289.5

Mei 94.3

Juni 90.6

Juli 72.1

Agustus 197.7

Sept 182.1

Oktober 147.2

November 144.2

Desember -

Gambar 1. Curah hujan di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau pada tahun 2011

Gambar 2. Water level pada Divisi II di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau pada tahun 2011

0 50 100 150 200 250 300 350 C H ( m m ) Bulan Curah Hujan 2011

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari tanaman peng-hasil karbohidrat. Tanaman pengpeng-hasil karbohidrat bermacam-macam jenisnya dan karbohidrat yang dihasilkan beragam bentuknya, antara lain berupa biji-bijian (ja-gung, gandum, padi, dan sorgum), umbi (ubi jalar, singkong, garut, dan talas), dan batang (sagu dan aren). Karbohidrat yang bermacam jenis dan sumbernya me-mungkinkan untuk saling mensubstitusi antara tanaman satu dengan tanaman lain-nya dalam pemenuhan kebutuhan karbohidrat.

Sagu merupakan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia Timur khususnya Maluku, daratan rendah Papua, sebagian penduduk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Mentawai, Kepulauan Riau, dan penduduk pulau-pulau kecil (Bintoro 2008). Selain sebagai bahan pangan sumber karbohidrat, sagu dapat di-manfaatkan sebagai bahan baku industri (Bintoro et al, 2010). Sagu dapat di guna-kan sebagai bahan campuran tepung jagung yang mengandung 25, 50, atau 75 persendalam usaha diet tubuh (Abayon dan Abayon, 2008).Sagu juga dapat dijadikan plastik yang dapat di daur ulang (Igura et al, 2008). Melihat pe-luang tersebut, pengembangan yang lebih luas tentang tanaman tersebut masih sa-ngat diperlukan.

Bagian yang dimanfaatkan sebagai sumber pati pada tanaman sagu adalah batangnya. Batang tanaman sagu dapat mengandung pati sebesar 200-400 kg. Selain itu tanaman sagu mengandung protein dan lemak yaitu sebesar 0.18-0.22% dan 0.001-0.20 %. Tanaman sagu mempunyai anakan yang sangat banyak. Apa-bila tidak dijarangkan, maka anakan tersebut akan berkompetisi satu sama lain, sehingga pertumbuhan tanaman sagu akan melambat dan pada akhirnya akan memengaruhi kandungan pati yang diproduksi (Bintoro 2008).

atau pemotongan anakan sagu disekeliling pohon induk (rumpun), sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman induk dan anakan terpeli-hara. Terdapat dua macam kegiatan kontrol pertumbuhananakan sagu, yaitu thin-ning out(pencabutan atau pembuangan anakan sagu) dan pruning(pemangkasan anakan sagu). Kontrol pertumbuhan anakan sagu yang digunakan pada percobaan tersebut adalah pruning, yaitu pemangkasan anakan sagu.

Beberapa alasan yang melandasi kegiatan pruning antara lain untuk men-jaga kesehatan dan vigor pertumbuhan bagi tanaman, memelihara ukuran tanam-an, membentuk tanamtanam-an, dan mengoptimalkan hasil metabolisme bagi pertumbu-han dan perkembangan tanaman. Tujuan diadakannya pruning di P.T. National Sago Prima adalah untuk meminimalisasi kompetisi antara pohon induk dengan anakan dalam mendapatkan unsur hara, air, sinar matahari, dan ruang tumbuh (Bintoro 2008).

Kegiatan pruning tidak dapat menghambat laju pertumbuhan anakan sagu secara permanen karena cadangan makanan masih disuplai oleh tanaman induk (Schuiling dan Flach, 1985).Pengaturan pertumbuhan anakan melalui penja-rangan tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata (Andany 2009). Anakan sagu akan terus tumbuh subur setelah dilakukan pemangkasan, sehingga perlu adanya perlakuan tertentu untuk menurunkan laju pertumbuhan anakan sagu setelah dilakukan pemangkasan sistem pruning.Dominasi apikal pada anakan mampu mempertahankan pertumbuhan anakan.

Berdasarkan fungsi mulsa yang dapat menekan pertumbuhan gulma, diharapkan mulsa tersebut dapat menekan pertumbuhan anakan terpangkas sagu.

Tujuan

Percobaantersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian mul-sa organik pada anakan terpangkas di rumpun mul-sagu untuk mengurangi kecepatan pertumbuhan anakan tersebut.

Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman Sagu

Sagu (Metroxylon spp.) termasuk tumbuhan monokotil dari keluarga Pal-mae. Terdapat lima marga palma yang kandungan patinya banyak dimanfaatkan, yaitu Metroxylon spp, Arengan sp, Coripha sp, Euqeissona sp, dan Cariota sp. (Ruddle et al,1978 dalam Bintoro et al,2010)

Tanaman sagu (Metroxylon sago Rottb.) atau sering juga disebut palma ra-wa termasuk dalam famili palmae dan termasuk juga dalam subfamili Lepidoco-ryoideae. Sagu merupakan tanaman hidrofilik, hapaxanthic (berbunga satu kali), dan soboliferous (mempunyai anakan). Pati sagu didapatkan dari tanaman yang sudah dewasa (Burkill 1935 dalam Hassan, 2002).

Batang sagu terdiri atas lapisan kulit bagian luar yang keras dan bagian da-lam berupa empulur yang mengandung serat-serat pati. Tebal kulit luar yang keras sekitar 3–5 cm dan bagian tersebut didaerah Maluku sering digunakan sebagai ba-han bangunan. Pohon sagu yang masih muda mempunyai kulit yang lebih tipis di-bandingkan sagu dewasa (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Lapisan kulit yang paling luar berupa lapisan sisa-sisa pelepah daun sagu yang terlepas, sehingga yang terlihat hanya lapisan kulit tipis pembungkus kulit dalam yang keras. Pada tanaman yang masih muda, kulit dalam tersebut tipis dan tidak begitu keras. Serat dan empulur pada sagu yang masih muda banyak me-ngandung air, sedangkan pada sagu dewasa sampai panen empulur dan serat su-dah mulai kering dan keras (Bintoro et al, 2010).

Produksi pati dalam sagu dipengaruhi oleh umur dan jangka waktu pem-bentukan daun (Flach 1977) dalam (Oates dan Hicks, 2002). Daun pada sagu ter-bentuk satu daun tiap bulan saat masa perkembangan awal. Ketika telah masuk ke masa akumulasi pati dalam batang, pembentukan daun hanya terjadi satu kali per bulan. Akumulasi pati maksimum terjadi pada saatsebelum inisiasi pembungaan (Oates dan Hicks, 2002).

tana-man sagu dewasa menandakan bahwa sagu-sagu tersebut sudah mendekati akhir pertumbuhannya(Haryanto dan Pangloli, 1992).

Ekologi dan Penyebaran Sagu

Tanaman sagu menyukai daerah rawa-rawa air tawar, aliran sungai dan ta-nah lembab. Tanaman sagu biasa hidup di hutan dataran rendah sampai dengan ketinggian 700 m diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian tempat terbaik tanaman sagu adalah 400 m dpl. Jika sagu tumbuh diwilayah yang sesuai untuk pertum-buhannya, maka tanaman sagu dapat membentuk kebun atau hutan yang luas. Sa-gu dapat tumbuh baik di daerah antara 100 LS-150 LU dan 900-1800 BT (Shuiling dan Flach 1985). Lingkungan terbaik untuk pertumbuhan sagu adalah di daerah yang berlumpur, akar napas tidak terendam, kaya mineral, kaya bahan organik, air tanah berwarna coklat dan bereaksi agak masam (Bintoroet al, 2010).

Sagu dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk fluvaquent (tanah aluvial) yang merupakan jenis tanah di areal kerja P.T. National Sago Prima (Bintoro et al, 2010). Pada lahan gambut, sagu dapat mengalami gejala kahat hara sehingga jumlah daun lebih sedikit dan umur panen yang lebih lama.

Suhu terendah bagi pertumbuhan sagu adalah 150 C. Pertumbuhan terbaik terjadi pada suhu udara 250 C dengan kelembaban nisbi 90% dan intensitas penyi-naran matahari sekurang-kurangnya 900 joule/ cm2/ hari (Shuiling dan Flach 19-85). tanaman sagu dapat tumbuh pada suatu kawasan yang yang tanaman pangan lain tidak dapat tumbuh seperti padi, umbi, jagung. Umbi-umbian dan jagung akan membusuk jika terendam ≥1 m, sebaliknya pati yang masih terdapat di batang sagu tidak akan rusak bila terendam ≥1 m selama beberapa hari (Bintoroet al, 2010).

Teknik Budidaya Tanaman Sagu

Bibit yang digunakan dalam usaha pembiakan atau perbanyakan sagu da-pat berasal dari biji (generatif) dan bibit yang berasal dari tunas atau anakan sagu (vegetatif). Keberhasilan perbanyakan secara generatif belum optimal, terutama dalam perkecambahan biji (Fach dalam Haryanto dan Pangloli 1992). Bibit sagu yang digunakan untuk pembiakan secara vegetatif berasal dari tunas atau anakan sagu dari induk yang mempunyai produksi pati yang tinggi.

Pemeliharaan tanaman sagu di perkebunan P.T. National Sago Prima dila-kukan dengan membersihkan gulma, penjarangan anakan, pemupukan, pengenda-lian hama dan penyakit tanaman, serta penyulaman dan penanggulangan kebaka-ran (Irawan 2004). Keberadaan gulma diperkebunan sagu sangat merugikan kare-na akan berkompetisi dengan takare-naman sagu dalam hal mendapatkan cahaya (Jong dalam Dewi 2009).

Bila tanaman sagu yang ditanam hidup dengan subur, maka tanaman ter-sebut akan membentuk anakan baik dari pangkal batang maupun stolonnya. Tanpa penjarangan anakan, pertumbuhan tanaman sagu akan lambat dan kadar patinya rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kompetisi yang terjadi antar tunas dan tana-man induk. Agar sagu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dalam satu rumpun maksimal terdapat 10 tanaman dengan berbagai tingkat umur. De-ngan demikian dalam 1-2 tahun akan panen 1 pohon sagu (Bintoro 2008).

Kontrol pertumbuhanperlu dilakukan terhadap tanaman sagu yang telah mempunyai anakan. Tanaman sagu yang telah berumur 1.0-1.5 tahun tumbuh su-bur apabila perawatannya baik. Beberapa alasan yang melandasi kegiatan pruning antara lain untuk menjaga kesehatan dan vigor pertumbuhan bagi tanaman, meme-lihara ukuran tanaman, membentuk tanaman, dan mengoptimalkan hasil metabo-lisme bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan diadakannya pru-ning di P.T. National Sago Prima adalah untuk meminimalisasikan kompetisi an-tara pohon induk dengan anakan dalam mendapatkan unsur hara, air, sinar mata-hari, dan ruang tumbuh (Bintoro 2008).

sensus anakan yang dilaksanakan oleh mandor lapang. Pelaksanaan pruning dila-pang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengambilan anakan yang akan dijadikan untuk bibit (abut) (Dewi 2009)

Mulsa Organik

Mulsa adalah sisa tanaman, lembaran plastik, atau susunan batu yang dise-bar di permukaan tanah. Mulsa berguna untuk melindungi permukaan tanah dari terpaan hujan, erosi, dan menjaga kelembaban, struktur, kesuburan tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma. Mulsa organik dapat didefinisikan sebagai tek-nologi ketika 30% dari permukaan tanah ditutupi oleh bahan organik (Erenstein 2002).Menurut Ruijter(2004) macam macam mulsa antara lain:

1. Mulsa sisa tanaman

Mulsa sisa tanaman terdiri atas bahan organik sisa tanaman (jerami padi, dan batang jagung), pangkasan dari tanaman pagar, daun-daun dan ranting tana-man. Bahan-bahan tersebut disebarkan secara merata diatas permukaan tanah setebal 2-5 cm sehingga permukaan tanah tertutup sempurna.Mulsa tanaman dapat memperbaiki kesuburan, struktur, dan cadangan air ta-nah, mulsa juga menghalangi pertumbuhan gulma, dan menyangga (buffer) suhu tanah agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selain itu, sisa tanaman dapat menarik binatang tanah (seperti cacing), karena kelembaban tanah yang tinggi dan tersedianya bahan organik sebagai makanan cacing.

2. Mulsa lembaran plastik

Mulsa plastik sering digunakan untuk jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dan umur pertanaman yang hanya semusim. Fungsi pemberian mulsa tersebut adalah untuk mengurangi penguapan air dari tanah dan menekan ha-ma penyakit. Lembaran plastik dibentangkan diatas permukaan tanah.

3. Mulsa batu

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Percobaantersebut akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2012. Bertempat di P.T. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau.

Bahan dan Alat

Bahan tanam yang digunakan adalah 90 rumpun sagu yang memiliki anakan terpangkas di perkebunan sagu P.T. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau. Bahan-bahan lainnya adalah mulsa organik yang terdapat disekitar perke-bunan yang berupa pelepah atau daun sagu yang telah gugur, persentase kompo-sisi mulsa yang digunakan adalah 40% pelepah sagu dan 60% pakis (Nephrolepis biserrata Schott). Alat yang digunakan adalah meteran, tali ravia, label, cat ber-warna terang, golok, dan alat-alat pertanian yang biasanya digunakan.

Metode Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT). Perlakuan yang digunakan adalah pemberian mulsa dengan perbedaan ketebalan mulsa organik, yaitu 0 cm, 30 cm, dan 60 cm. Ma-sing-masing perlakuaan diulang sebanyak 6kali ulangan sehingga terdapat18 sa-tuan percobaan. Setiap satu sasa-tuan percobaan terdapat 5rumpun sagu, sehingga total tanaman yang digunakan adalah 90 rumpun sagu.Jarak tanam antar rumpun 8 m × 8 m. Tanggal 9-4 April 2012 diakukan penambahan mulsa organik dan perubahan perlakuan, yaitu mulsa yang ditambahkan berasal dari gulma berdaun lebar di sekitar tanaman. Model rancangan percobaan sebagai berikut:

Model linier yang digunakan adalah: Yij

Keterangan:

Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-I ulangan ke-J

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh perlakuan ke-i (i; 1,2,3)

ij = Pengaruh acak pada perlakuan ke-i pada ulangan ke-j

Percobaan diasumsikan memiliki pengaruh perlakuan yang bersifat aditif, data menyebar normal, galat percobaan saling bebas dan menyebar normal serta ragam galat percobaan bersifat homogen.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian mulsa organik dalam menurunkan kecepatan pertumbuhan anakan terpangkas di rumpun sagu dengan sistem pruning dengan anakan yang tidak diberi mulsa organik, dilakukan analisis ragam (uji F), jika hasil uji F menunjukkan pengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kesalahan (α) = 5%. Perlakuan yang dilakukan dalam percobaantersebut yaitu:

P0: anakan tanpa ditutup dengan mulsa organik

P2: anakan yang ditutup dengan mulsa organik dengan ketebalan 30 cm P3: anakan yang ditutup dengan mulsa organik dengan ketebalan 60 cm

PelaksanaanPercobaan

Penentuan tanaman percobaan

Tanaman yang akan digunakan dalam percobaantersebut adalah tanaman di perkebunan P.T. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau. Minggu pertama sebelum diberikan perlakuan, diseleksi tanaman yang sesuai dengan kriteria per-cobaantersebut yaitu tanaman sagu yang memiliki minimallima anakan. Pemilih-an berdasarkPemilih-an keadaPemilih-an lingkungPemilih-an dPemilih-an jumlah Pemilih-anakPemilih-an dalam rumpun masing-masing tanaman sagu. Setelah itu rumpun yang telah dipilih, diberi tanda berupa tali ravia yang mengelilingi rumpun, diberi label, serta diberi cat berwarna terang di sebagian sisinya.

Pruning

Pengumpulan Mulsa Organik

Mulsa organik yang digunakan adalah pelepah daun sagu kering yang ada disekitar rumpun tanaman sagu dan gulma berdaun lebar (Nephrolepis biserrata Schott)disekitar tanaman Gam-bar 2. (a) dan (b).

Pemberian Mulsa pada Anakan Sagu

Pemberian mulsa organik dilakukan setelah mulsa terkumpul. Pemberian mulsa disesuaikan dengan kadar perlakuan yang ditentukan, yaitu P0 tidak diberi mulsa organik, P1 diberikan mulsa organik setebal 30 cm, dan P1 diberikan mulsa organik setebal 60 cm. Kegiatan pemberian mulsa organik pada anakan terpang-kas dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 2. (a) dan (b) Pengumpulan mulsa organik

[image:52.595.97.509.78.743.2](a) (b)

Gambar 3. Pemberian mulsa pada anakan terpangkas

Gambar 1. (a) Kegiatan pruning (pemangkasan) anakan, (b) anakan terpangkas

[image:52.595.351.497.83.212.2]Pengamatan

Pengamatan dilakukan setiap dua minggu pada semua anakan. peubah yang diamati adalah jumlah anakan (diamati setiap dua minggu), bobot biomassa anakan (diamati pada minggu kedelapan), jumlah anakan baru muncul (diamati setiap dua minggu), jumlah daun anakan terpangkas (diamati setiap dua minggu), tinggi anakan terpangkas (diamati setiap dua minggu dan diukur dari bekas pang-kasan hingga ujung daun terpanjang), total jumlah daun hidup tanaman terpelihara (diamati setiap dua minggu), panjang anak daun anakan terpelihara (diamati setiap dua minggu dan diamati dari pangkal anak daun hingga ujung anak daun), lebar anak daun anakan terpelihara (diamati setiap dua minggu dan diukur di bagian tengah anak daun). Kegiatan mengamatan ditunjukkan oleh Gambar 4 (a) dan (b)

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P0U1 P0U2 P1U2 P1U3 P2U3 P2U4 P0U5 P0U6 P1U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

P1U1 P2U1 P2U2 P0U3 P0U4 P1U4 P1U5 P2U5 P2U6

(a) (b)

Gambar 4. (a) dan (b) pengamatan di lapang

s

Gambar 5. Lay Out Percobaan

[image:53.595.102.514.120.730.2]HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

Kondisi tanaman sagu di perkebunan PT. National Sago Prima tumbuh de-ngan baik di kebun, walaupun terdapat tanaman yang terserang penyakit, hama se-rangga, monyet, dan babi hutan. Serangan hama kumbang Rynchophorus ferregi-neus Oliver menyebabkan bakal tunas mati dan tanaman yang sudah dipangkas ti-dak dapat tumbuh kembali. Menurut Bintoro et al(2010), apabila serangan hama tersebut terjadi, anak daun tanaman sagu habis sampai hanya tinggal lidinya saja bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman. Hama tersebut menggerek batang sehingga menimbulkanlubang sampai lebih dari 1 cm. Gambar 6. (a) menunjuk-kan serangga Rynchophorus ferregineus Oliver yang berhasil didapat dan Gam-bar 6. (b) menunjukkan titik tumbuh tanaman sagu yang habis di serang oleh Ryn-chophorus ferregineus Oliver.

Hama lain yang menyerang tanaman sagu yaitu ulat api (Darna cetanatus) yang ditunjukkan pada Gambar 7. D. Cetanatusmemakan daun tana