commit to user

iPERKEMBANGAN INDUSTRI GULA COLOMADU DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TAHUN 1990-1998

SKRIPSI

Oleh : DIAN FITRIANA

K4407015

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

commit to user

iiPERKEMBANGAN INDUSTRI GULA COLOMADU DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TAHUN 1990-1998

Oleh : DIAN FITRIANA

K4407015

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

commit to user

iiiPERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Surakarta, Juli 2011

Persetujuan Pembimbing,

Pembimbing I

Dra. Sutiyah, M. Pd, M. Hum NIP.19507081986012001

Pembimbing II

commit to user

ivPENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan telah

diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi :

Nama Terang Tanda Tangan

Ketua : Dra. Sri Wahyuni, M. Pd

Sekretaris : Drs. Herimanto, M. Pd, M. Si

Penguji I : Dra. Sutiyah, M. Pd, M. Hum

Penguji II : Drs. Saiful Bachri, M. Pd

Disahkan oleh :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

commit to user

vABSTRAK

Dian Fitriana. Perkembangan Industri Gula Colomadu dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 1990-1998. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juni 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Sejarah berdirinya Pabrik Gula Colomadu, (2) Perkembangan industri gula Colomadu tahun 1990-1998, (3) Perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu tahun 1990-1998.

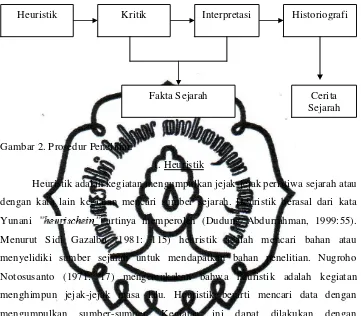

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah laporan produksi PG Colomadu, buku, serta sumber lisan dai saksi mata. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis historis yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan data sejarah.

commit to user

viABSTRACT

Dian Fitriana. Development of Colomadu Sugar Industry and Economic Social Change of Colomadu Community in 1990 1998. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, University of Sebelas Maret, July 2011.

This Objectively of the research are observed: (1) History of establishing Colomadu Sugar Factory. (2) Developing Colomadu Sugar Industry 1990 1998. (3) Economic Social change of Colomadu community 1990 1998.

In accordance to the research objective, this research used historical method. Step in historical method covered: heuristic, critic, interpretation, and historiography. Main data source are secondary data used by writer. Collecting data technical are library study. Technical analysis used technically analysis of history, i.e.: analysis that preferred in sharpness of historical fact interpretation.

commit to user

viiMOTTO

h SWT tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum

sehingga mereka mau berusaha merubah keadaanya yang ada pada diri mereka

-sia semua ada hikmahnya berjalanlah dengan naluri

itu dan akan menjauhkan dari penyesalan. Yang berlalu biarlah menjadi guru

commit to user

viiiPERSEMBAHAN

Karya sederhana ini dipersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Mas Aziz dan Dek Yoga tersayang

Drs. Joko Slamet

Teman-temanku

1. Power Rangers (Leley, Fitri, Woe2, Kikis)

2. Laluna (Heri, Perdana, Risang, Sani, Lambang)

3. Bety, Iis, Margi, Renda, Yanis, Heni, Zulaikah

Kalian is the best

Teman-teman Pendidikan Sejarah 2007

commit to user

ixKATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat

dan berkat-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian

dari persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penulisan Skripsi

ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan tersebut dapat

teratasi. Oleh karena itu, atas segala bentuk bantuannya, penulis mengucapkan

terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.

2. Ketua Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui

permohonan penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Dra. Sutiyah, M.Pd, M. Hum, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Drs. Saiful Bachri, M. Pd Selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Ayah dan Ibu yang setiap malam mendoakan dan setiap butir tetes air

mata dan keringatnya yang terurai untuk memberikan semangat hidup.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu

Pengetahuan Sosial yang secara tulus memberikan ilmu kepada penulis

selama ini.

8. Teman-teman Pendidikan Sejarah 2007

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal

mungkin, namun penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dan jauh dari

commit to user

xuntuk menyempurnakannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pendidikan khususnya pendidikan sejarah.

Surakarta, Juli 2011

commit to user

xiDAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...

HALAMAN PENGAJUAN ...

HALAMAN PERSETUJUAN ...

HALAMAN PENGESAHAN ...

HALAMAN ABSTRAK ...

HALAMAN ABSTACT...

HALAMAN MOTTO ...

HALAMAN PERSEMBAHAN ...

KATA PENGANTAR ...

DAFTAR ISI ...

DAFTAR TABEL ...

DAFTAR GAMBAR ...

DAFTAR LAMPIRAN ...

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...

B. Rumusan Masalah ...

C. Tujuan Penelitian ...

D. Manfaat Penelitian ...

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka ...

1.

a. Pe

b. Macam-macam Industri ...

commit to user

xiie. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat ...

B. Kerangka Berpikir ...

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ...

B. Metode Penelitian ...

C. Sumber Data ...

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data ...

F. Prosedur Penelitian ...

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Colomadu...

1. Letak dan Keadaan Geografis

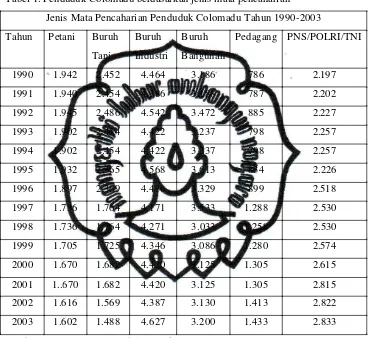

2. Penduduk Colomadu

B.

C. Perkembangan Pabrik Gula Colomadu Tahun 1998...

1. Penanaman dan Pengolahan Tebu...

2. Produksi...

3. Tenaga Kerja...

4. Pemasaran...

5. Upah...

D. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun

1990-1.

2. Perkembangan Pemuk

3.

4.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...

B. Implikasi ...

commit to user

xiiiC. Saran ...

DAFTARPUSTAKA...

LAMPIRAN

68

commit to user

xivDAFTAR TABEL

TABEL Halaman

Tabel 1.

Tabel 2.

Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 5.

Tabel 6.

Tabel 7.

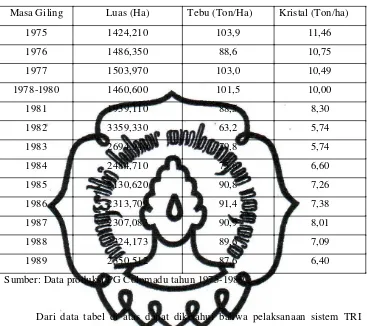

Produksi PG Colomadu Tahun 1975-1989...

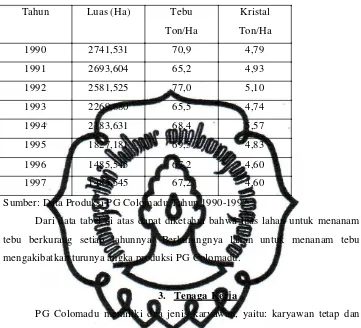

Produksi PG Colomadu Tahun 1990- ...

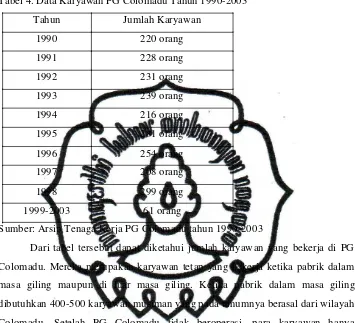

Karyawan PG Colomadu Tahun 1990-2003 ...

Upah Karyawan PG Colomadu Tahun 1990-1997...

Luas Tanaman Tebu dan Padi di Colomadu...

Perkembangan Jumlah Penduduk Colomadu...

38

49

51

52

57

59

commit to user

xvDAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

Gambar 1.

Gambar 2.

Gambar 3.

Kerangka Pemikiran...

Prosedur Penelitian...

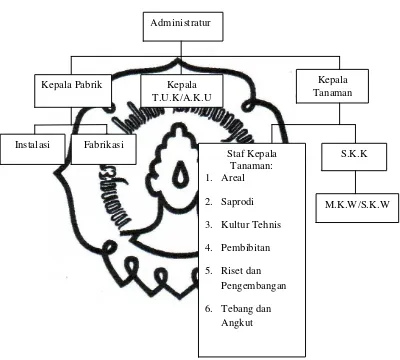

Struktur organisasi PG Colomadu...

24

33

commit to user

xviDAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN Halaman

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9. Lampiran 10. Lampiran 11. Lampiran 12. Lampiran 13. Lampiran 14. Lampiran 15. Lampiran 16. .

Foto Pabrik Gula Colomadu...

Produktivitas masa giling PG Colomadu tahun

1970-1996...

Daftar Pertanyaan wawancara dan Hasil Wawancara

Peraturan Sarana Produksi dan Bibit...

Peraturan Perkreditan Si

...

Gambar Struktur Organisasi PG Colomadu...

Data Pegawai dan Upah PG Colomadu...

Jurnal: Mangkunegara IV, Raja-Pendiri Industri Gula

Mangkunegaran (1861-1881)...

Surat Permohonan Menyusun Skripsi...

Surat Ijin Menyusun Skripsi...

Surat Ijin Penelitian...

Surat Keterangan Penelitian...

Surat Keputusan Pemberhentian Tenaga Kerja...

commit to user

1BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru bisa dikatakan masa keemasan pertanian Indonesia.

Hal itu terbukti ketika tahun 1985, Indonesia mampu menjadi Negara swasembada

beras. Berkaca dari keberhasilan tersebut maka pemerintah mencoba keberhasilan

lain dalam bidang perkebunan. Salah satunya perkebunan tebu yang merupakan

salah satu bahan utama dalam pembuatan gula pasir. Program itu dilakukan dalam

rangka untuk mencapai kembali swasembada gula seperti tahun 1930.

Dalam upaya mendorong petani agar mau menanam tebu pemerintah

melakukan berbagai cara seperti, program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Cara

ini merupakan sebuah produk kebijakan pemerintah Orde Baru. Untuk kebijakan

agraria pemerintah selalu menekankan dua segi, (1) memfokuskan kepada

peningkatan produksi dari penataan struktur agraria. Hal ini dilakukan karena

pemerintah Orde Baru lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi yang lebih

tinggi sebagai strategi pembangunan, (2) penekanan stabilitas politik dalam

pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dipandang sebagai persyaratan bagi

terlaksananya program kebijakan pemerintah.

Sikap pemerintah yang memberikan dukungan kepada pemilik modal dalam

membangun perkebunan-perkebunan besar dengan tanah-tanah yang luas.

Akibatnya jumlah petani yang tidak bertanah semakin besar. Selain itu secara

tidak sadar kebijakan yang dipilih ini telah meminggirkan petani. TRI dipandang

sebagai solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi gula

secara cepat. Ide ini timbul karena pada dekade tahun 1960-an terjadi pergeseran

dalam konsumsi gula nasional yang terus meningkat sedangkan produksi gula

mengalami penurunan.

Kebijakan agraria diarahkan dengan membuka peluang seluas-luasnya

bagi pemodal besar dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal

ini mendorong pihak swasta agar berperan lebih besar dalam upaya

commit to user

Salah satu cara yang ditempuh adalah penggunaan lahan yang beralih dari

penanaman sumber pangan untuk kelangsungan hidup petani menjadi sumber

penumpukan kapital untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

Perjalanan dari sistem TRI pada kenyataannya adalah paksaan kepada

petani untuk ikut serta dalam program dengan jalan menanam tebu di tanah

mereka. Paksaan ini bertujuan untuk pencapaian target yang ditetapkan setiap

tahunnya, baik dalam luas lahan areal maupun jumlah produksi. Selain itu paksaan

ini mendorong pemimpin daerah agar mampu mencapai target yang telah

produksi seringkali cara-cara yang bersifat memaksa digunakan agar petani

terlibat dalam penanaman tebu. Cara tersebut biasanya berupa pemangilan kepada

petani yang lahannya tidak mau atau menolak ditanami tebu untuk bertemu

Kepala Desa atau Pamong Desa yang di sertai pegawai Kecamatan. Cara ini

efektif karena petani merasa enggan atau takut berurusan dengan aparat Desa.

Industri gula adalah salah satu industri tua yang pernah ada di dalam

negeri. Terlepas dari masih kurangnya produksi gula, industri ini telah menempuh

perjalanan panjang sejak masa kolonial Belanda. Setidaknya hingga kini

pabrik-pabrik produsen gula yang beroperasi adalah peninggalan masa lalu yang sudah

berusia lebih dari 100 tahun. Barangkali tak ada yang memasukkan pabrik gula

(PG) ini sebagai bangunan cagar budaya. Namun tak ada salahnya memandang

pabrik yang sebagian masih berproduksi ini sebagai saksi sejarah. Di Soloraya ada

beberapa pabrik gula yang sama-sama peninggalan masa kolonial. Dua di

antaranya pernah dimiliki penguasa Mangkunegaran dengan Mangkunagoro IV

sebagai pendirinya, yaitu PG Colomadu dan PG Tasikmadu.

Pabrik Gula Colomadu yang terletak di daerah Desa Malangjiwan,

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini merupakan

salah satu peninggalan kejayaan Mangkunegaran pada abad ke-19. Pabrik ini

merupakan saksi bisu zaman keemasan agroindustri di masa kolonial.

Pada perkembangannya Pabrik Gula Colomadu memberikan banyak

kontribusi terhadap masyarakat di sekitar Pabrik Gula Colomadu. Ratusan hingga

commit to user

3

pembabat tebu adalah serpihan faktor produksi sebuah PG yang menggantungkan

hidupnya di situ. Mengepulnya asap dapur, di samping keberlanjutan ekonomi

daerah, mau tak mau turut dipengaruhi oleh Pabrik Gula Colomadu.

Awal pelaksanaan program TRI di Colomadu dapat berjalan dengan baik

karena hubungan patronase yang kuat antara petani dan elit desa. Hubungan ini

dapat berjalan dengan baik karena elite desa yang ditunjuk oleh pemerintah selalu

memberikan tauladan kepada petani. Tauladan yang diberikan kepada petani

adalah pemberikan penyuluhan tentang menanam tebu yang baik dan benar.

Usaha yang dilakukan oleh elite desa ini telah mendorong petani memperluas

lahan penanaman tebu di Colomadu.

Kebijakan dalam program TRI membuat petani merasa kehilangan

kebebasan untuk mengolah lahan pertanian sendiri. Petani lebih memilih

menanam padi daripada menanam tebu, karena akan lebih banyak memberi

penghasilan bagi para petani. Keengganan petani menanam tebu karena sebelum

masa panen tiba petani sudah punya utang kepada Pabrik Gula. Utang itu

meliputi, penjagaan lahan pertanian, pupuk, bibit, dan obat-obatan yang harus

dibayar setelah panen. Sementara ongkos giling dan ongkos angkutan masih juga

dibebankan kepada petani. Alasan yang dikemukakan di atas membuat perjalanan

sistem TRI di Pabrik Gula Colomadu tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini terlihat

dari Pabrik Gula Colomadu dalam mendapatkan bahan baku merasa kesulitan.

Pada dekade tahun 1990-an di Pabrik Gula Colomadu sudah mulai

kekurangan bahan baku dalam proses pembuatan gula. Hal ini terjadi karena

petani di daerah ini sudah enggan menanam tebu. Keenggan para petani di daerah

Pabrik Gula Colomadu karena mulai berkembangnya daerah Colomadu ke arah

lingkungan perkotaan, sehingga tanah atau lahan di sekitar Pabrik Gula Colomadu

banyak yang beralih fungsi dari sawah menjadi daerah pemukiman (perumahan)

dan tempat usaha seperti misalnya rumah makan. Pengalihan fungsi lahan

membuat para petani enggan tanahnya ditanami tebu. Hal ini bisa terjadi karena

Program TRI sudah tidak bisa mengikat petani.

Menurut Petani program TRI membuat terjadi disintegrasi dalam

commit to user

sedangkan proses pengolahan dilakukan oleh PG. Sementara penyediaan sarana

produksi pertanian dilakukan oleh KUD, dan pembiayaan kegiatan produksi tebu

disediakan pemerintah melalui paket kredit bersubsidi. Konsekuensi dari

pemisahan tersebut adalah terjadinya berbagai hambatan manajemen produksi dan

penurunan standar penerapan budidaya tebu dan teknologi prosesing, sehingga

berakibat pada rendahnya hasil panen tebu (Mubyarto, 1968:57).

Pengalihan lahan pertanian yang semula digunakan untuk penanaman tebu

sebagai bahan baku utama pembuatan gula dialihkan para petani untuk menanam

palawija atau padi. Selain itu, berkembangnya Kecamatan Colomadu yang lebih

dinamis akibat dari perubahan Kota Solo yang semakin berkembang. Perubahan

tersebut berdampak pada tingkat interaksi yang semakin intens. Mengingat bahwa

letak Kecamatan Colomadu berdekatan dengan Kota Solo. Itu merupakan masalah

perkembangan kota yang mempuyai aspek menyangkut perubahan perubahan

yang dikehendaki dan dialami oleh warga kota.

Perubahan yang dikehendaki adalah pemenuhan kebutuhan prasarana dan

fasilitas hidup di kota. Akibat dari itu membuat Colomadu berkembang menjadi

daerah pinggiran kota. Hal ini mendorong lahan di Colomadu menjadi sasaran

dari pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. Pemenuhan ini dapat dilihat dari

semakin berkembangnya daerah Colomadu menjadi daerah investasi baru yang

semakin berubah sesuai dengan perkembangan Kota Solo yang dinamis.

Akibatnya Pabrik Gula Colomadu ditutup oleh PTPN IX pada pertengahan

tahun 1998 tepatnya tanggal 1 Mei. Keputusan ini tentu sangat pahit, bagi para

karyawan Pabrik Gula Colomadu. Karyawan tetap yang sudah bekerja di atas 20

tahun dipercepat pensiunnya dan mereka diberi pesangon tergantung pada tingkat

pangkatnya. Sebagian yang lain dipindahkan ke pabrik gula Tasikmadu

Karanganyar, termasuk mesin-mesinnya.

Dalam penulisan ini nantinya akan diakhiri tahun 1998, sebab pada saat itu

Pabrik Gula Colomadu ditutup oleh PT PN IX. Perkembangan Pabrik Gula

Colomadu tahun 1990-1998 memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan

masyarakat yang tinggal disekitar pabrik Gula Colomadu. Pengaruh tersebut tidak

commit to user

5

Berdasarkan latar belakang di depan maka untuk menulis masalah tumbuh

kembangnya industri gula Colomadu sangat menarik dikaji dalam judul

omi

Masyarakat Tahun

1990-B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya industri gula Colomadu?

2. Bagaimanakah perkembangan industri gula Colomadu tahun 1990-1998?

3. Bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar pabrik gula

Colomadu tahun 1990-1998?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan

ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya industri gula Colomadu

2. Untuk mengetahui perkembangan industri gula Colomadu tahun

1990-1998

3. Untuk mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar pabrik

gula Colomadu tahun 1990-1998

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Menambah ilmu pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan

ilmu sejarah yang berkaitan dengan tema pembahasan.

b. Menambah pemahaman tentang sejarah agraria, terutama tentang sejarah

pergulaan.

c. Memberikan sumbangan terhadap penelitian dan penulisan sejarah

commit to user

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

b. Memberikan sumbangan terhadap penelitian selanjutnya, khususnya dalam

sejarah pergulaan yang ada di Indonesia.

c. Digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

commit to user

7BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Industri a. Pengertian Industri

Menurut Nurimansjah Hasibuan (1993:12) secara mikro, pengertian

industri adalah:

Kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun demikian, dari segi pembentukan pendapatan, yakni yang cenderung bersifat makro, industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah.

Menurut Hardjantho Sumodisastro (1985: 1) industri ialah tiap usaha yang

merupakan unit produksi yang membuat barang dan atau yang mengerjakan

sesuatu barang atau bahan untuk masyarakat di suatu tempat tertentu. Pengertian

industri menurut Biro Pusat Statistik (1985: 15) merupakan perusahaan atau usaha

industri yang merupakan satu unit (kesatuan usaha) yang melakukan kegiatan

ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu

bangunan/lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai

produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung

jawab atas resiko usaha tersebut.

Pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk peningkatan

kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang

lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan

mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal

sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai usaha

untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan

ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara

vertikal semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus

secara horisontal semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang

commit to user

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa industri adalah

berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan ekonomi dapat dilakukan

oleh perorangan maupun oleh perusahaan. Oleh karena itu berbagai ragam atau

jenis perusahaan dapat dikatakan merupakan industri. Dapat dikatakan bahwa

industri adalah suatu perusahaan atau pabrik yang memproduksi bahan mentah

menjadi barang jadi dengan menggunakan mesin dan karyawan yang mempunyai

ketrampilan tertentu.

b. Macam-macam Industri

1) Industri Berdasarkan Proses Produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi:

a) Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi

barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku

untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri

alumunium, industri pemintalan, dan industri baja.

b) Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi

barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau

dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri pesawat terbang, industri

konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler (http : //geografi-bumi,

blog spot.com//2009/10/ klasifikasi industri.html. 16 April 2011).

2) Industri Berdasarkan Jenis Produksi

a) Industri Berat, yaitu industri yang pada hakekatnya merupakan pangkalan

bagi industri-industri lainnya. Menurut ukurannya, industri berat adalah

industry besar yang mempergunakan mesin/instalasi yang berat misalnya:

pertambangan, industri metallurgi atau industri pengolahan logam-logam,

industri semen, dan industri kimia dasar.

b) Industri Ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk

dikonsumsi. Misalnya: industri obat-obatan, industri makanan, dan industri

minuman (http : //geografi-bumi, blog spot.com//2009/10/ klasifikasi

commit to user

9

3) Industri Berdasarkan Bahan Baku

Setiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada

apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan

baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a) Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung

dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan

industri hasil kehutanan.

b) Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasilhasil

industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri

kain.

c) Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya

adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya:

perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata (http://geografi

bumi,blogspot.com//2009/10/ klasifikasi industri.html. 16 April 2011).

4) Industri Berdasarkan Produk yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

a) Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang

tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan

tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri

anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.

b) Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda

yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau

digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri

baja, dan industri tekstil.

c) Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda

yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak

langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau

membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri

perbankan, industri perdagangan, dan industri

commit to user

2.Produksi a. Faktor yang Mempengaruhi Produksi 1) Penyediaan Bahan Baku

Bahan baku merupakan input dari proses transformasi menjadi produk

jadi. Cara membedakan apakah bahan baku termasuk bahan penolong dengan

mengadakan penelusuran terhadap elemen-elemen atau bahan-bahan ke dalam

produk jadi. Cara pengadaan bahan baku bisa diperoleh dari sumber-sumber alam,

petani atau membeli, misalnya serat diolah menjadi benang-benang (Nasution,

2003:103).

Menurut Baridawan yang dikutip oleh Swandari (2008:12) bahan baku

adalah barang yang akan menjadi bagian dari produk jadi yang dengan mudah

dapat diikuti biayanya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan baku adalah

bahan-bahan utama yang akan digunakan dalam proses produksi.

2) Produksi

Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut input

diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut output. Proses

perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan proses produksi

(Boediono, 1996 : 63).

Pada dasarnya produksi merupakan proses penciptaan atau penambahan

faedah bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat lebih

bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Produksi dapat ditinjau dari dua

pengertian, yaitu pengertian secara teknis dan pengertian secara ekonomis.

Ditinjau dari pengertian secara teknis, produksi merupakan proses pendayagunaan

sumber-sumber yang telah tersedia guna memperoleh hasil yang lebih dari segala

pengorbanan yang telah diberikan. Sedangkan bila ditinjau dari pengertian secara

ekonomis, produksi merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber yang

tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin kualitas maupun kuantitasnya,

terkelola dengan baik sehingga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan.

Adanya hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan output

commit to user

11

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan produksi adalah pen gubahan

barang dan jasa yang disbut input menjadi barang-barng dan jasa yang disebut

output guna memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan industri.

3) Pemasaran

Menurut Suyadi Prawiro (2002:152) pemasaran adalah suatu keseluruhan

system yang meliputi kegiatan-kegiatan bisnis yang dirancang untuk

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang

(jasa) untuk memuaskan kebutuhan para konsumen rumah tangga maupun

konsumen industri. Termasuk di dalamnya menjaga mutu produk sesuai rencana.

Pemasaran seyogyanya dimulai sejak barang (jasa) belum diproduksi.

Artinya tidak dimulai pada saat produk selesai, juga tidak berakhir saat penjualan.

Semua kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran harus dirancang

sejak dini dan ditujukan untuk menentukan produk apa, berapa luas pasarannya,

berapa harganya dan bagaimana promosinya. Kegiatan pemasaran timbul apabila

manusia memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan cara

yang disebut pertukaran (Suyadi Prawiro, 2002:153)

Pemasaran merupakan kegiatan yang penting dalam menjalankan usaha

pertanian, karena pemasaran merupakan tindakan ekonomis yang sangat

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan petani. Produksi yang baik

akan sia-sia dengan harga pasar yang rendah karena tingginya produksi tidak

mutlak memberi keuntungan yang tinggi tanpa disertai dengan pemasaran yang

baik dan efisien (Mubyarto, 1995).

Menurut Kotler yang dikutip oleh Erwanto (2010:20) pemasaran adalah

fungsi bisnis yang mengidentifikasikan keinginan dan kebutuhan yang belum

terpenuhi sekarang dan mengatur seberapa besarnya, menentukan pasar-pasar

target mana yang paling baik dilayani oleh organisasi, dan menentukan berbagai

produk, jasa dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Jadi

pemasaran berperan sebagai penghubung antara kebutuhan-kebutuhan masyarakat

dengan pola jawaban industri (dalam hal ini termasuk industri di bidang pertanian)

commit to user

Dari beberapa definisi mengenai pemasaran, dapat disimpulkan bahwa

pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk

memindahkan suatu produk dari produsen ke titik konsumen, termasuk di

dalamnya menjaga mutu produk sesuai rencana.

4) Tenaga Kerja

Tenga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal, sumber

daya alam, dan kewirausahaan. Faktor produksi tenaga kerja sangat penting

karena sangat menentukan keberhasilan produksi. Ciri khusus yang dimiliki faktor

produksi ini ialah tidak dapat hilang atau berkurang apabila faktor produksi itu

dipakai, dimanfaatkan atau dijual. Semakin sering faktor produksi ini dipakai

bukan kadarnya semakin berkurang, akan tetapi justru sebaliknya dan bahkan

nilainya menjadi semakin tinggi.

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64

tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu

angkatan kerja (labour force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labour

force) adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun

siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku.

Sedangkan penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik bekerja

penuh maupun tidak bekerja penuh (Dumairy, 1997: 74).

Menurut Suroto (1992:17), tenaga kerja adalah kemampuan manusia untuk

mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik

untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Tenaga ini dikeluarkan oleh manusia

dengan menggunakan organ-organ otak sebagai pusat jaringan syaraf dan panca

indra sebagai sistem komunikasinya serta tulang dan otot, terutama pada jari,

tangan, kaki, dan punggung yang menjadi alat mekanismenya. Disebabkan oleh

anggota badan yang digunakan tersebut berbeda, maka sering dibedakan antara

kerja fisik dan kerja psikis. Disebut kerja fisik atau jasmaniah adalah karena

dianggap lebih banyak menggunakan tenaga otot daripada tenaga otak.

Sedangakan kerja psikis atau kerja otak karena dianngap bahwa dalam

commit to user

13

Lebih tepat lagi kalau alasannya karena hasilnya lebih banyak ditentukan dengan

pikiran dan panca indera, imajinasi, dan emosi.

Menurut Mulyadi (2009:319), tenaga kerja dibagi menjadi 2 yaitu: (1).

Tenaga kerja langsung yang merupakan semua karyawan yang secara langsung

ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung

pada produk dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam

memproduksi produk, (2). Tenaga kerja tak langsung yaitu tenaga kerja yang

jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga

kerja merupakan seseorang yang siap bekerja untuk mengoptimalkan kemampuan

yang ada pada dirinya baik yang terlibat langsung pada proses produksi maupun

yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi.

5) Upah

Bagi sebagian tenaga kerja atau karyawan di Indonesia, upah masih

merupakan faktor perangsang dalam mendorong karyawan untuk berprestasi. Bagi

sebagian tenaga kerja atau karyawan di Indonesia, upah masih merupakan faktor

yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan baik

dan merupakan faktor kepuasan. Masalah pengupahan bagi manajemen personalia

adalah tugas yang cukup sulit dan komplek karena menyangkut faktor emosional

dari sudut pandang karyawan, serta merupakan salah satu aspek yang berarti bagi

karyawan dan perusahaan.

Upah adalah bagian dari kompensasi yang terbesar. Kompensasi berbentuk

fasilitas-fasilitas yang dapat dinilai dengan uang, selain upah. Dalam

Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1974 No. 33Pasal 7 ayat a dan b, dimaksudkan dengan

upah adalah : (1) tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh

sebagai ganti pekerja (2) perumahan, makan, bahan makanan serta pakaian

dengan percuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, memberikan definisi upah

sebagai berikut: Upah ialah suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima

kerja untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi

commit to user

produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut

suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu

perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Danang Arif Nugraha,

2003:34-35).

Menurut Nitisemito (1997: 89) upah adalah penghargaan dari energi

karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi, atau suatu jasa yang

dianggap sama dengan itu, yang berujud uang tanpa suatu jaminan yang pasti

dalam tiap-tiap minggu atau bulan. Maka hakekatnya upah adalah suatu

penghargaan dari energi karyawan yang dimanifestasikan.

Dari definisi upah di atas meskipun berbeda beda tetapi memiliki maksud

yang sama yaitu upah merupakan pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh

pekerja kepada pihak Majikan.

b. Faktor yang menghambat produksi

Menurut Soekartawi (1990:15) dalam proses produksi terdapat faktor yang

dapat menghambat jalannya produksi. Faktor tersebut antara lain adalah:

1) Kebudayaan Masyarakat

Sebelum membangun dan menjalankan kegiatan industri sebaiknya patut

dipelajari mengenai adat-istiadat, norma, nilai, kebiasaan, dan lain sebagainya

yang berlaku di lingkungan sekitar. Tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat

sekitar mampu menimbulkan konflik dengan penduduk sekitar. Selain itu ketidak

mampuan membaca pasar juga dapat membuat barang hasil produksi tidak laku di

pasaran karena tidak sesuai dengan selera konsumen, tidak terjangkau daya beli

masyarakat, boikot konsumen, dan lain-lain.

2) Teknologi

Dengan berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu akan dapat

membantu industri untuk dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien

serta mampu menciptakan dan memproduksi barang-barang yang lebih modern

dan berteknologi tinggi. Namun teknologi yang buruk dapat mengakibatkan

commit to user

15

3) Pemerintah

Pemerintah adalah bagian yang cukup penting dalam perkembangan suatu

industri karena segala peraturan dan kebijakan perindustrian ditetapkan dan

dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparat-aparatnya. Pemerintahan yang tidak

stabil dpat mengakibatkan produksi macet, karena kurangnya keamanan, dan

subsidi.

4) Dukungan Masyarakat

Semangat masyarakat untuk mau membangun daerah atau n egaranya akan

membantu industri di sekitarnya. Masyarakat yang cepat beradaptasi dengan

pembangunan industri baik di desa dan di kota akan sangat mendukung sukses

atau tidaknya suatu indutri.

5) Kondisi Alam

Kondisi alam yang baik serta iklim yang bersahabat akan membantu

industri memperlancar kegiatan usahanya. Di Indonesia memiliki iklim tropis

tanpa banyak cuaca yang ekstrim sehingga kegiatan produksi rata-rata dapat

berjalan dengan baik sepanjang tahun. Kondisi alam yang kurang baik dapat

menghambat produksi, misalnya bencana alam.

6) Kondisi Perekonomian

Pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli

masyarakat untuk membeli produk industri, sehingga efeknya akan sangat baik

untuk perkembangan perindustrian lokal maupun internasional. Jika pendapatan

masyarakat rendah maka daya beli rakyat juga rendah dan hal itu dapat

mempengaruhi perkembangan industri.

3.Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat a. Masyarakat

Dalam kehidupan manusia menunjukkan adanya keterikatan dan perasaan

saling membutuhkan satu sama lain. J. L. Gillin dan J. P. Gillin yang dikutip Abu

Ahmadi (1990: 220) menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia

yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan

commit to user

kecil. Menurut Ralp Linton yang dikutip Abu Ahmadi (1990: 220), masyarakat

adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga

mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu

kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Berdasarkan definisi Ralp Linton

tersebut, maka masyarakat timbul dari setiap kumpulan individu, yang telah lama

hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Kelompok manusia yang

dimaksud di atas yang belum terorganisasikan mengalami proses yang

fundamental yaitu: (1) adaptasi dan organisasi dari tingkah laku para anggota, dan

(2) timbul perasaan berkelompok secara lambat laun.

Adanya sarana untuk berinteraksi menyebabkan suatu kolektif manusia itu

akan berinteraksi. Tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi

merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan

lain yang khusus, yaitu tingkah laku yang khas. Ikatan khusus yang membuat satu

kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat yaitu: (1) pola tingkah laku yang

khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu, (2) pola itu

harus bersifat mantap dan kontinyu, atau dengan kata lain pola khas itu sudah

menjadi adat istiadat yang khas dan (3) adanya satu rasa identitas di antara para

warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan satu kesatuan khusus

yang berbeda dari kesatuan-kesatuan yang lain (Koentjaraningrat, 1983: 147).

Soerjono Soekanto (2006: 27) mengatakan bahwa community adalah

masyarakat yang tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batasbatas tertentu,

di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di

antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas

wilayahnya. Roucek dan Warren yang dikutip Jefta Leibo (1995: 7), menyatakan

bahwa secara umum dalam kehidupan masyarakat di pedesaan mempunyai

beberapa karakteristik, antara lain:

1) Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai

dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku)

2) Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit

ekonomi.Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam

commit to user

17

ekonomi rumah tangga. Selain itu juga sangat ditentukan oleh kelompok

primer, yakni dalam memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan

peranan dalam pengambilan keputusan final.

3) Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada (misalnya

keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya)

4) Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota,

serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar atau banyak.

Karakteristik yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren ini, tidak

semuanya berlaku di setiap desa, karena setiap desa itu memiliki karakteristik

yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa jauh tingkat perubahan (kemajuan)

yang telah dicapai oleh masyarakat desa tertentu.

Masyarakat merupakan obyek studi dari disiplin ilmu sosiologi, oleh

karena itu masyarakat tidak hanya dipandang sebagai suatu kumpulan individu

semata-mata, melainkan suatu pergaulan hidup karena mereka cenderung hidup

bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa ahli sependapat

dengan argumen di atas, yang kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Soleman B.

Tanako (1993: 11) bahwa masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan

individu atau penjumlahan dari individu-individu semata-mata. Masyarakat

merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama.

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari

anggotanya. Dengan perkataan lain, masyarakat adalah suatu sistem yang

terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem

kemasyarakatan.

Soleman B. Tanako (1993: 12) menjelaskan bahwa sebagai suatu

pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia maka tentunya

masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yang lebih menegaskan definisi

masyarakat itu sendiri, yaitu:

1) Manusia yang hidup bersama

2) Bergaul selama jangka waktu cukup lama

commit to user

Dari beberapa pendapat para tokoh di atas maka masyarakat dapat

didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dan saling

berinteraksi karena mereka memiliki kesamaan karakteristik dan kepentingan

ataupun tujuan hidup yang minimal sama.

b. Pengertian Perubahan Sosial

Soerjono Soekanto (2006: 13), menjelaskan pengertian sosial sebagai

berikut:

Istilah sosial pada ilmu-ilmu sosial memiliki arti yang berbeda dengan misalnya istilah sosialisme atau istilah sosial pada departemen sosial. Apabila istilah sosial pada ilmu sosial merujuk pada obyeknya, yaitu masyarakat, sosialisme merupakan suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum ( atas alat-alat produksi dan jasa dalam bidang ekonomi). Sementara itu, istilah sosial pada departemen sosial menunjuk pada kegiatan kegiatan di lapangan sosial. Artinya kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti misalnya tuna karya, tuna susila, orang jompo, yatim piatu dan lain sebagainya, yang ruang lingkupnya adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial.

Soerjono Soekanto (2006:261) menjelaskan pengertian perubahan sosial

sebagai berikut:

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan bisa berkaitan dengan: 1) Nilai-nilai sosial; 2) Pola perilaku; 3) Organisasi; 4) Lembaga kemasyarakatan; 5) Lapisan masyarakat; 6) Kekuasaan, wewenang dll.

Perubahan berkaitan dengan banyak hal, salah satunya adalah dalam

kehidupan sosial masyarakat. Istilah sosial dapat diartikan sebagai hal yang

berkenaan dengan masyarakat dan suka memperhatikan kepentingan umum.

Dari pengertian di atas, maka perubahan yang dimaksud di sini adalah

perubahan yang berkenaan dengan tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan

commit to user

19

definisi, menurut Selo Soemardjan (1991: 304) perubahan sosial dapat dibagi

dalam dua kategori, perubahan yang disengaja dan yang tidak disengaja (intended

dan unintended change). Yang dimaksud dengan perubahan sosial yang disengaja

adalah perubahan yang telah diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh para

anggota masyarakat yang berperan sebagai pelopor perubahan. Sedangkan

perubahan sosial yang tidak direncanakan ialah perubahan yang terjadi tanpa

diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh anggota masyarakat.

Perubahan sosial tidak hanya diartikan sebagai suatu kemajuan atau

progress tetapi dapat pula berupa suatu kemunduran (regress). Selo Soemarjan

yang dikutip Surjono Soekanto (2006:263) mengartikan bahwa perubahan sosial

sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam

suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya

nilai-nilai, sikap, pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam

masyarakat. Tekanan definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian

mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi dalam

atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan

sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Jadi perubahan sosial dapat terjadi

karena perbedaan keadaan di antara sistem-sistem sosial dalam sebuah

masyarakat. Kemudian menurut Piott Sztomka (2007:3) konsep dasar perubahan

sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; (3) di

antara keadaan sistem sosial yang sama.

Gillin dan Gillin yang dikutip Surjono Soekanto (2006: 263) mengatakan

perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima,

baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, materiil,

komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun

penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Mac Iver yang dikutip Surjono Soekanto (2006: 263) mengatakan bah wa

commit to user

(social relantionships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan

(equilibrium) hubungan sosial.

Dari beberapa pengertian mengenai perubahan sosial di atas dapat

disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan hubungan

antara masyarakat dengan pihak tertentu dalam lingkup social misalnya hubungan

antara petani dengan pihak pabrik.

c. Penyebab Perubahan Sosial

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab

yang melatar belakangi terjadinya perubahan itu. Soerjono Soekanto (2005: 318)

menyatakan bahwa penyebab perubahan sosial sumbernya terletak di dalam

masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar.

a) Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri, antara lain:

1) Bertambah atau berkurangnya penduduk

Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya

perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga

kemasyarakatannya, sedangkan berkurangnya penduduk mungkin

disebabkan berpindahnya penduduk akibat urbanisasi maupun

transmigrasi. Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan,

misalnya dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial, yang

mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

2) Penemuan-penemuan baru

Penemuan-penemuan baru yang menyebabkan terjadinya

perubahan-perubahan terdiri dari penemuan baru dalam kebudayaan jasmaniah

maupun rohaniah. Misalnya, dalam kebudayaan jasmaniah yaitu dengan

ditemukannya radio menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga

kemasyarakatan seperti pendidikan agama, pemerintahan, rekreasi dan

lain-lain. Penemuan dalam kebudayaan rohaniah misalnya, adanya

ideologi baru, aliran kepercayaan baru, sistem hukum yang baru dan

commit to user

21

3) Pertentangan (conflict) masyarakat

Pertentangan-pertentangan antara individu dengan kelompok atau

perantara kelompok dengan kelompok menyebabkan terjadinya perubahan

sosial dan kebudayaan.

4) Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Revolusi yang meletus di sebuah negara mengakibatkan terjadinya

perubahan-perubahan besar dalam negara tersebut, yang dapat merubah

segenap lembaga kemasyarakatan.

b) Sebab-sebab yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain:

1) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar

manusia seperti terjadinya bencana alam yang menyebabkan masyarakat

yang mendiami suatu daerah tertentu terpaksa harus menyesuaikan diri

dengan keadaan alam yang baru.

2) Peperangan

Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya

perubahan-perubahan karena biasanya negara yang menang akan

memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah.

3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Penyebab perubahan sosial juga bisa datang dari faktor pribadi

masyarakat, misalnya keinginan dari setiap individu yang ada dalam

masyarakat untuk merubah kehidupannya, sehingga mau tidak mau

struktur masyarakat tersebut berubah pula. Pendapat ini diperkuat oleh

Morris Ginsberg sebagaimana dikutip dalam Tilaar (2002:7) sebagai

berikut;

commit to user

d. Pengertian Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dan penurunan

pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya

pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam

struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu

negara. Dalam perubahan ekonomi tidak dapat terlepas dari pertumbuhan

ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses

pembangunan ekonomi (http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi, 13

April 2011).

Perubahan-perubahan dan pergerakan-pergerakan yang relatif dari

penduduk menjadi indikator yang penting mengenai tekanan-tekanan sosial

ekonomi yang lebih besar. Perubahan penduduk dipergunakan sebagai indikator

bagi perbedaan sosial dan perubahan ekonomi. Pertumbuhan atau pergerakan

penduduk pedesaan biasanya disebabkan oleh 3 faktor penting, yaitu kelahiran,

kematian dan perpindahan penduduk (Djoko Suryo, 1989: 11).

Karaketeristik (cirri khas) pada masyarakat pertanian tradisional adalah

sifat ekonominya masih subsisten, yaitu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan

sendiri. Tingkat kesejahteraan individu (dan keluarganya) tergantung pada luasnya

tanah pertanian dan kemampuan yang dimilki keluarga tersebut untuk mengolah

dan mengelola tanahnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh

tingkat kesuburan tanah pertanian yang ditempati.

Dengan adanya Industri, maka orientasi masyarakat sebagian besar tidak

lagi pada pertanian tetapi kepada pabrik. Ada yang menjadi administrator, staf

kantor, masinis lokomotif, sopir, teknisi, buruh pabrik, buruh tebang, dan

lain-lain.

e. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perubahan dan pergerakan yang dari penduduk menjadi indikator yang

commit to user

23

Perubahan-perubahan dan pergerakan-pergerakan yang relatif dari

penduduk menjadi indikator yang penting mengenai tekanan-tekanan sosial

ekonomi yang lebih besar. Perubahan penduduk dipergunakan sebagai indikator

bagi perbedaan sosial dan perubahan ekonomi (Djoko Suryo, 1989: 11).

Menurut Gilarso (2003:89) perubahan sosial ekonomi masyarakat dapat

diartikan sebagai bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang

membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan mengenai perubahan sosial konomi

adalah perubahan dan pergerakan penduduk yang dapat memberikan pengaruh

terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi pada masyarakat tersebut.

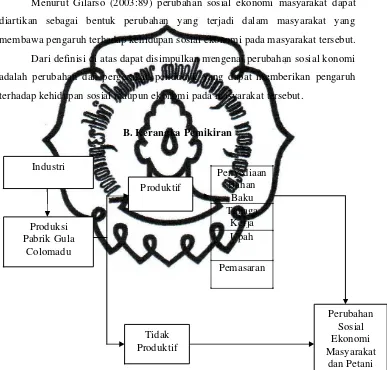

[image:39.588.129.516.198.568.2]B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pabrik gula Colomadu didirikan pada tanggal 8 desember 1861, oleh KGPAA

Mangkunegoro IV (1853-1881) di desa Malangjiwan. Di desa ini terdapat tanah-tanah

yang baik, air mengalir sehingga cocok untuk perkebunan tebu. Pada tahun 1863 Penyediaan

Bahan Baku Tenaga

Kerja Upah

Pemasaran Industri

Produksi Pabrik Gula

Colomadu

Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat

dan Petani Produktif

commit to user

Pabrik Gula Colomadu sudah mulai berproduksi yang mana merupakan tahun panen

yang pertama.

Pada saat pendirian sampai tahun 1942, Pabrik Gula Colomadu tidak pernah

mengalami kesulitan dalam pengadaan lahan untuk penanaman bahan baku, tenaga

kerja dan pemasaran produksinya. Kemudian pada masa pendudukan Jepang Pabrik

Gula Colomadu mengalami penurunan produksi karena kesulitan dalam mendapatkan

tenaga kerja maupun areal untuk menanam tebu. Hal itu karena pada masa

pendudukan Jepang banyak Pabrik Gula yang beralih fungsi. Pemerintah Jepang lebih

memfokuskan tanaman pangan daripada tanaman tebu.

Kesulitan yang dialami Pabrik Gula Colomadu terulang kembali ketika tahun

1990. Pabrik Gula Colomadu kesulitan mendapatkan bahan baku karena para petani

lebih memilih menanam padi daripada menanam tebu. Mereka menganggap

menanam padi lebih menguntugkan daripada menanam tebu. Mulai tahun 1997,

Pabrik Gula Colomadu sudah tidak mampu berproduksi lagi karena kesulitan bahan

baku. Sehingga pada tahun 1998 Pabrik Gula Colomadu ditutup oleh PT Perkebunan

Nusantara IX (Persero).

Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya ketika Pabrik Gula Colomadu

masih produktif. Ketika sudah tidak produktif, Pabrik Gula Colomadu juga

memberikan dampak pada kehidupan masyarakat selain petani. Dampak tersebut

dapat dirasakan langsung oleh para pegawai yang bekerja di Pabrik Gula

Colomadu.

Keberadaan Pabrik gula Colomadu memberikan pengaruh terhadap kehidupan

masyarakat khususnya petani. Karena petanilah yang berhubungan langsung dengan

Pabrik Gula. Pada masa kejayaan industri gula Colomadu, maka masyarakat telah

berubah dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat pertanian

modern yang berorientasi kepada industri, yaitu industri gula. Hal tersebut tentu

merubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tadinya sebagai masyarakat

pertanian tradisional yang berciri khas berbeda dengan masyarakat industri.

Karaketeristik (ciri khas) pada masyarakat pertanian tradisional adalah

sifat ekonominya masih subsisten, yaitu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan

sendiri. Tingkat kesejahteraan individu (dan keluarganya) tergantung pada luasnya

commit to user

25

untuk mengolah dan mengelola tanahnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

commit to user

26BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian

Data penelitian ini, dicari sumber tertulis di perpustakaan. Adapun

perpustakaan yang dipergunakan sebagai tempat penelitian adalah:

a. Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran

b. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta

c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas

Maret Surakarta

d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

Surakarta

e. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta

f. Perpustakaan PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta

g. Wilayah Kecamatan Colomadu

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah sejak pengajuan judul

skripsi yaitu bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2011. Adapun

kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu penelitian tersebut adalah

mengumpulkan sumber, melakukan kritik untuk menyelidiki keabsahan dan

kebenaran isi sumber, menetapkan makna yang saling berhubungan dari data yang

diperoleh dan terakhir menyusun laporan hasil penelitian. Secara rinci jadwal

commit to user

27

No Kegiatan Bulan

Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli

1. Pengajuan Judul

2. Proposal

3. Perijinan

4. Pengumpulan

Data

5. Analisis Data

6. Penulisan

Laporan

B. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau

jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara

kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang

bersangkutan (Koentjaraningrat, 1983: 7). Penelitian ini merupakan penelitian

yang berusaha merekonstruksikan mengenai

Colomadu Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 1990- ,

maka metode yang digunakan adalah metode sejarah atau metode historis.

Hadari Nawawi (1995: 78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian

sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu

atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan

yang berlangsung pada masa lalu. Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung

Abdurrahman (1999: 43) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah

seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber

sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari

hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Louis Gottschalk yang dikutip Dudung

Abdurrahman (1999: 44) menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan

commit to user

dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang

dapat dipercaya.

Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61), yang dimaksud

metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan

peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis

bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita sejarah yang

dapat dipercaya.

Sartono Kartodirjo (1992:37) berpendapat bahwa metode penelitian

sejarah adalah prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah

masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau.

Menurut Sumadi Suryabrata (1992;16) tujuan penelitian sejarah yaitu untuk

membuat rekronstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti

untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian

sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan

sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, kemudian

menguji dan menganalisis secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang

dicapai dalam bentuk tertulis untuk dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif,

menarik dan dapat dipercaya.

C. Sumber Data

ak dari kata

tunggal datum

bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian.

Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61) sumber sejarah ialah

bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa

yang terjadi pada masa lampau.

Helius Syamsuddin (1996: 73) mengemukakan tentang pengertian sumber

commit to user

29

kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (past

actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials)

sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan

oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa

kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan).

Sumber sejarah juga disebut sebagai data sejarah. Data sejarah berarti

bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyelesaian dan pengkategorian.

Berbagai cara ditempuh untuk mengklasifikasikan sumber data, salah satunya

yaitu dengan meninjau atau melihat sumber data itu dari sudut kegunaanya yang

langsung untuk penyelidikan historis. Klasifikasi sumber sejarah dapat dibedakan

menurut bahannya, asal-usul atau urutan penyampaian dan tujuan sumber dibuat.

Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan

sumber tidak tertulis. Sumber-sumber demikian menurut asal-usul atau urutan

penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder

(Dudung Abdurrahman, 1993:31).

Louis Gottshalck (1986:35) mengemukakan bahwa sumber tertulis primer

adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sumber tertulis

primer juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan dari masa yang sejaman

dan berasal dari orang yang sejaman. Sedangkan sumber tertulis sekunder

merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni

dari seseorang yang tidak hadir dari peristiwa yang dikisahkannya. Sumber tertulis

sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak

sejaman dengan peristiwa yang dikisahkannya.

Sumber sekunder adalah informasi yang diberikan oleh orang yang tidak

langsung mengamati atau orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu kejadian,

keadaan tertentu atau tidak langsung mengamati objek tertentu. Sumber sekunder

biasanya dicatat dan ditulis setelah peristiwanya terjadi (Nugroho

Notosusanto,1971: 35).

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah berupa

arsip-arsip laporan produksi (tenaga kerja, penyediaan bahan baku, upah) Pabrik

commit to user

mendapatkan banyak informasi melalui wawancara dengan berbagai informan

yang relevan dengan penelitian ini, yaitu pegawai dan mantan pegawai Pabrik

Gula Colomadu, serta para Petani.

Adapun sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku literature,

maupun artikel-artikel yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang digunakan, maka dalam pengumpulan data

dilakukan melalui dua macam, yaitu :

1. Studi Pustaka

Koentjaraningrat (1986:3) menyatakan studi pustaka penting sebagai

proses bahan penelitian. Tujuannya sebagai pemahaman secara menyeluruh

tentang topik permasalahan. Teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian

yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah, dengan

cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau

brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan, museum ataupun instansi yang

menyediakan sumber tertulis lainya.

Pengumpulan dengan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan

jalan mengumpulkan buku dan bentuk data lainnya tentang peristiwa masa

lampau di beberapa perpustakaan. Buku atau data yang telah terkumpul

kemudian diteliti dan disesuaikan dengan tema penelitian. Untuk memperoleh

data dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang sumber-sumber

primer dan sumber yang berupa buku-buku, koran dan arsip yang tersimpan di

perpustakaan

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai

berikut :

1)Mengumpulkan buku-buku, surat kabar, artikel-artikel internet yang

relevan dengan masalah yang diteliti.

2)Membaca dan mencatat sumber-sumber data yang diperlukan baik itu

commit to user

31

3)Memfotokopi dan mencatat literatur kepustakaan yang dianggap penting

dan relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Koentjoroningrat (1986:129) metode wawancara atau metode

interview, mencakup cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden,

dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Wawancara adalah

sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview

guide (panduan wawancara). Adapun maksud dari wawancara adalah untuk

mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motif,

tuntutan kepedulian, dan lain-lain.

Suatu wawancara mempunyai tujuan untuk mengumpulkan keterangan

tentang kehidupan manusia di dalam masyarakat, sehingga untuk memperoleh

data yang dapat dipertanggungjawabkan maka diadakan pemilihan personal

yang diwawancarai, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan

tentang masalah yang diteliti. Dalam penelit